Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

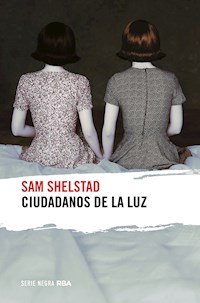

Un antithriller de creencias y engaños. Colleen Weagle pensaba que su matrimonio era tranquilo y monótono hasta que encontraron a su marido a orillas de un pantano con un disparo en la cabeza. A los interrogantes abiertos por su violenta muerte, se les sumó la presencia de un misterioso hombre durante el funeral. Tres meses después, Colleen descubre en un periódico local una foto de aquel desconocido vestido con un chaleco de uno de los casinos más famosos de las cataratas del Niágara. Para ella, ha llegado el momento de encontrar algunas respuestas. Acompañada por su compañera de trabajo Patti, Colleen emprende una febril investigación en una ciudad plagada de casinos, falsos oropeles y oscuras trampas para turistas, y donde también hay cuentas pendientes con el pasado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original inglés: Citizens of Light.

© del texto: Sam Shelstad, 2022.

Esta edición ha sido publicada con un acuerdo entre The Foreign Office y Transatlantic Literary Agency Inc.

© de la traducción: Francesc Pedrosa Martín, 2022.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2022.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: septiembre de 2022.

REF.: OBDO077

ISBN: 978-84-1132-126-6

EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.·REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

1

Tenía al teléfono a una mujer de Nevada, y me daba la impresión de que no tenía prisa alguna. Una tediosa encuesta de cuarenta y cinco minutos sobre la compañía de la luz. O más, si a la persona le apetecía hablar. Y no pasaba nada. Ese era mi trabajo: llamar a gente y hacerles encuestas sobre la compañía de la luz, que a veces podían durar cuarenta y cinco minutos. El centro de llamadas tenía una regla, no obstante: si tu turno terminaba durante una llamada, no podías colgar hasta haber completado la encuesta. Mi turno terminaba dentro de cinco minutos y ahí estaba esa señora, sin prisa alguna. Y yo necesitaba volver a casa. Madre se había encerrado en el cuarto de baño antes de que yo saliera para el trabajo. Cuando se altera por algo, se esconde, como un gato enfermo. No quiere que nadie se preocupe, así que se esconde y acaba por preocupar a todo el mundo, más que si se limitase a reconocer que está disgustada. La llamé durante mi descanso y no respondió.

—Señorita, ¿cuánto tiempo va a durar esto? —preguntó la mujer de Nevada.

—Unos cuarenta y cinco minutos, según lo que responda —dije yo. En ese momento es cuando la gente suele colgar.

—Dios mío. Estaba mirando la tele. Venga, vamos.

—Puedo volver a llamar cuando le resulte más cómodo. —Si un supervisor está escuchando cuando dices eso, te puede salir caro, pero me arriesgué. Si colgaba, aún podía salir corriendo y tomar el autobús de las 11:10 a casa.

—No, no. Adelante con las preguntas.

—Muy bien, perfecto. Antes de empezar, debo informarle de que esta llamada puede ser supervisada para garantizar la calidad de nuestros servicios y...

—¿Cómo ha dicho que se llamaba? —preguntó la mujer—. ¿Karen?

—Colleen Weagle. —Se nos permitía utilizar seudónimos. El mío era Annie Hart, pero no me gustaba mentir, así que le decía mi nombre real a todo el mundo.

—Colleen Weagle. ¿Desde dónde llama? ¿Australia, o algo así? Tiene un acento curioso.

—De hecho, llamo desde Toronto, Canadá.

—¿Canadá? Mi hermano tiene un amigo allá arriba. Se conocieron por internet. ¿Cómo se llamaba? Peter, me parece. Peter Frost. Mi hermano está todo el tiempo hablando de Peter Frost, no para, es increíble. Vive en la parte francesa de Canadá.

—Señora, antes de empezar, debo informarle de que esta llamada puede ser supervisada...

—Eso ya me lo ha dicho, adelante con las preguntas.

—Muy bien, tengo que informarle de que...

—Peter Frost tiene una tienda de objetos relacionados con el deporte allá arriba. Así es como mi hermano lo conoció. Colecciona cosas sobre béisbol.

Finalmente, llegamos a las opiniones de la mujer de Nevada sobre los servicios públicos. Ella se salía por la tangente y entonces, al notar mi frustración, contestaba unas cuantas preguntas para tenerme contenta. Yo ya había guardado mi guion especulativo de Jinetes de Exley —solía dedicarme a pulirlo mientras hacía llamadas—, así que recuperé el Metro, el periódico gratuito, de la papelera de reciclaje que había detrás de mi escritorio. Aquella noche aún no había terminado el crucigrama, y se me ocurrió que lo haría mientras la mujer avanzaba trabajosamente a través de la encuesta.

Mientras pasaba las páginas del periódico buscando los pasatiempos, haciendo progresar a la mujer de Nevada lo mejor que podía, me topé con una fotografía. Me quedé helada. Dos polis sacando a un criminal de un casino. Pero no fue el criminal quien me llamó la atención. Tampoco los polis. Fue un hombre que estaba en el fondo, con un chaleco. Un empleado del Casino Fallsview. Lo conocía de algo.

—¿Cuál es su nivel de satisfacción con el suministro de su servicio de electricidad? —leí en la pantalla de mi ordenador. Luego volví a mirar con atención la página de Metro. El hombre del chaleco tenía algo. Lo intuía. Me daba esa sensación—. ¿Está muy satisfecha, bastante satisfecha, ni satisfecha ni insatisfecha, bastante insatisfecha o muy insatisfecha?

—Ni satisfecha ni insatisfecha —dijo la mujer de Nevada—. En fin, es electricidad, y llega a mi casa. No sé qué más quiere de mí. Por cierto, ¿qué tiempo hace por ahí?

—Está lloviendo. —La verdad es que diluviaba. Oía las gotas de lluvia golpear la ventana, y eso que llevaba auriculares; parecía que el centro de llamadas estuviese dando tumbos por un túnel de lavado. No había cogido el paraguas. Iba a tener que usar el periódico para no mojarme.

—¿Lloviendo? Vaya por Dios. Aquí no está lloviendo, para nada. ¿Qué hora es allí?

—Son las 11.25.

—¿De la noche?

—De la noche.

—Qué te parece. Qué te parece.

Perforé el Metro con la mirada. Mi supervisor, Ken, me perforó a mí. Yo era la única telefonista que quedaba y él no podía irse hasta que yo no hubiese terminado. Mirándole, me encogí de hombros para decirle «Estoy de tu parte, yo también me quiero ir a casa», pero él apartó la vista. Casi medianoche. Lloviendo. A la mujer de Nevada aún le quedaban diez preguntas, pero me puso en espera para dar de comer a sus perros salchicha. Me quedé mirando al hombre con el chaleco del Fallsview.

Mientras esperaba que la mujer volviese al teléfono, me di cuenta. El funeral de Leonard. Hacía tres meses que mi marido había fallecido, y el hombre del chaleco estaba en el funeral. Nadie sabía quién era ni de qué conocía a Leonard. Desde luego, yo no lo conocía. Se quedó en la parte de atrás y no habló con nadie. Me acerqué a él después del oficio, le di las gracias por venir y le pregunté de qué conocía a Leonard. Me dijo que había trabajado con él en la fábrica de plástico, inmediatamente pidió disculpas y se fue. Desapareció.

Era él, estaba claro. Cara ancha, nariz larga y delgada, ojos pequeños de depredador: ese era el aspecto que tenía. La foto no era muy clara, y el hombre del chaleco estaba en el fondo; pero se veía lo suficiente.

—¿Falta mucho aún? —preguntó la mujer de Nevada al coger el teléfono—. Buck pronto estará en casa.

—Quedan diez preguntas, señora. Puedo tratar de ir más rápido.

—Sí, por favor. No tengo todo el día. ¿Cuánto le pagan por esto? Mi hermano solía trabajar en uno de estos centros telefónicos, ¿sabe? Creo que vendía suscripciones a televisión por cable. Buck y yo tenemos satélite, claro.

Miré a Ken. Estaba haciendo estiramientos de rabia en su cubículo. No llevaba auriculares, así que no estaba escuchando.

Corté la llamada.

Colgué mis auriculares, cerré la sesión en el ordenador. Arranqué con cuidado la página con la foto de Metro y luego recorté la foto de la página. Puse la foto en mi cuaderno con el guion de televisión, que volví a guardar en el bolso. Colgar a un encuestado en mitad de la encuesta era una infracción grave, pero pensé que no me pasaría nada; Ken era el único supervisor que había y no estaba escuchando. Tenía que salir de allí. Ya no era solo que tuviese que llegar a casa con madre. Claro que estaba preocupada por ella. Cuando se encierra en el baño, seguro que pasas la noche del loro. Pero la mujer de Nevada casi había terminado la encuesta, y madre podía haber esperado otros diez o veinte minutos. Pero no: lo que me puso nerviosa fue el hombre del chaleco. Estaba en el funeral de Leonard y era el hombre de la foto, estaba segura de ello. No podía concentrarme en la llamada.

Leonard y yo estuvimos juntos durante casi tres años. Era mi mejor amigo, si no tenemos en cuenta a madre. Era amable y simpático; siempre tenía algo agradable que decir de las personas que salían en la conversación. Y atento: no solo me compraba flores el día de San Valentín, sino también para el día de la Madre. Era de esa clase de hombres. Y entonces, sin venir a cuento, hacía tres meses, mientras dormía, recibí una llamada. Pensaba que Leonard estaba en la cama conmigo; pero no era así. Estaba en el pantano de Morrison. A casi dos horas en coche. Una mujer lo encontró mientras paseaba a su perro. Llevaba ropa negra y estaba tumbado boca abajo en el lodo. Muerto. Con un disparo en la cabeza. Según declararon los polis, se lo había pegado él mismo.

No tenía ningún sentido. Leonard nunca iba a ninguna parte. No tenía nada que hacer en una ciénaga. Era feliz; superpositivo sobre el mundo. ¿Y por qué iba vestido de negro, como un ladrón de los que se cuelan por la ventana? Tampoco dejó una carta donde explicase el motivo. La vieja escopeta de caza de su padre. La policía se limitó a encogerse de hombros. Su coche estaba aparcado en una vía de servicio, a pocos kilómetros del lugar en el que lo encontraron. Había conducido hasta allí, en mitad de la noche, y luego ¿qué? ¿Se había internado en el bosque y se había pegado un tiro? Era como si hubiese tenido una vida secreta. Sus amigos de la fábrica de plástico también se habían quedado anonadados. Fue algo devastador. Ya era bastante difícil que Leonard no estuviese, pero ¿no saber por qué, no poder preguntarle qué había pasado? No podía aceptarlo. Sin embargo, tenía que hacerlo, así que lo hice.

Después de ver a aquel hombre en el funeral, el hombre de la fotografía de Metro, pensé que, a lo mejor, él sabía algo. Parecía nervioso cuando hablé con él, y no parecía conocer a nadie más. Tenía curiosidad, así que pregunté por allí, y nadie de la pequeña multitud que se juntó para el funeral lo conocía, incluidos los compañeros de trabajo de Leonard. Su jefe en Plásticos Conter había venido y dijo que no lo había visto nunca. El hombre me había mentido cuando dijo que trabajaba en la fábrica con Leonard. Sabía que este extraño podía tener algo que ver con el hecho de que mi difunto marido fuese al pantano de Morrison. Y con que muriese allí. Incluso podía ser responsable de ello, pensé. Llamé a la policía y les conté lo del hombre sospechoso en el funeral. Me dijeron que necesitaba dormir más. No volví a ver al extraño, y su perturbadora presencia se quedó dando vueltas en mi cerebro, junto al resto de detalles inquietantes que rodeaban a la muerte de Leonard. Una nueva capa de dolor que añadir al montón.

Pero ahora tenía la fotografía. Sabía dónde vivía el hombre, o al menos dónde trabajaba. El casino Fallsview en las cataratas del Niágara. No estaba segura de qué hacer con esa información, pero sabía que tenía que salir.

2

—Colleen —dijo una voz. Estaba de pie junto al reloj de fichar, buscando mi tarjeta para pasarla. Me di la vuelta.

Patti Houlihan. La mayor parte de mis compañeras de trabajo eran adolescentes, pero Patti tenía casi cuarenta años, como yo. Vivía en Mimico, donde yo vivía también.

Patti podría ganar un concurso de belleza, si no estuviese siempre con el ceño fruncido. Tiene el pelo negro y brillante, como Monica de Friends, y una postura perfecta. Ojos de personaje de animación, grandes como platos, en el buen sentido. Grandes ojos marrones. Las mejillas salpicadas de unas adorables pecas. Pero el ceño fruncido oscurece esos bonitos rasgos.

En mi caso, trato de sonreír todo lo que puedo. No soy gran cosa cuando tengo una expresión neutra, pero estoy orgullosa de mi sonrisa y la uso con generosidad. Una buena sonrisa multiplica por diez tu atractivo. Tengo el cabello castaño, de aspecto fibroso, que me tiño de rubio cada dos meses. Ojos hundidos, como una pasa, con arrugas. La figura de un chico adolescente y flaco, hasta en la espalda encorvada. Patti tiene curvas, y la gente se vuelve cuando pasa y todo eso, pero yo no soy envidiosa. No me olvido de sonreír, y es una sonrisa auténtica. Las personas se dan cuenta de ello.

—Hola, Patti —dije yo—. Tú también te has quedado pillada, ¿eh? Pensaba que ya no quedaba nadie.

—Vaya, ¿así que a ti también te ha pasado lo mismo? ¿Y pensabas que todos se habían ido? Qué coincidencia.

—¿Cómo dices?

—Está lloviendo, Colleen. No te hagas la lista. Podías haberme pedido que te llevase y ya está.

—No, yo...

—No te preocupes, no pasa nada. Ya te llevo. No hacía falta que disimularas y mintieras sobre lo de la encuesta, eso es todo. Pero date prisa, no me voy a quedar esperando.

—No, estoy lista.

Encontré mi tarjeta, la pasé, y luego Patti hizo lo mismo. La seguí al ascensor. Casi todas las noches, las dos acabábamos nuestro turno a las once y Patti se ofrecía a llevarme a casa. En general, trataba de evitarla. No me apetecía oírla despotricar sobre lo de pasarse seis horas al teléfono, y el viaje en autobús me ofrecía una ocasión para desconectar antes de tener que tratar con madre. Aquella noche no era una excepción; aunque tenía ganas de llegar a casa, no había tenido la ocasión de procesar lo que había visto en Metro. El hombre misterioso había vuelto a hacer acto de presencia. El casino Fallsview. Era algo muy importante, pero entre Patti y madre iban a pasar horas antes de que pudiese poner en orden mis pensamientos. Y no se podía rechazar un viaje con Patti Houlihan. Se ofendía. Una vez traté de pasar de su oferta y tiró mi mochila en mitad de la calle.

Seguía lloviendo con intensidad. Patti no se ofreció a compartir el paraguas, así que me cubrí la cabeza con el bolso. «Espero que mi guion no se moje», pensé. Ni la fotografía de Metro. No me apetecía tener que volver a buscar otro ejemplar. Patti había aparcado en la calle, a dos manzanas.

—No corras —dijo Patti. Ella iba caminando con indiferencia, como quien pasea por un museo—. No seas grosera. Encima que te llevo a casa...

—Lo siento —dije, poniéndome a su lado. Estaba quedando empapada—. Es que tengo frío.

—Deberías haber traído el paraguas. Por Dios, Colleen. Yo me acordé de traer el paraguas. Tu problema es que no piensas. Y por cierto, ¿tenemos que parar en un cajero automático?

—Sí, lo siento. A menos que pueda pagarte mañana...

—Ni lo sueñes. Si no eres capaz de acordarte de traer el paraguas cuando el pronóstico meteorológico indica lluvia, tampoco te acordarás de mi dinero. Pararé en el Sunoco y tú entras. Pero rapidito: no quiero perderme a James Corden.

Patti me cobraba diez dólares por el viaje. Un taxi desde la oficina a Mimico costaría veinte, decía ella. Más la propina. Puede que el transporte público fuese más barato, seguía diciendo, pero entonces tenía que esperar el autobús a oscuras y parar en todas las paradas y sabe Dios lo que podía suceder en aquellas trampas mortales. Los diez pavos no eran solo por la gasolina: Patti tenía que pagar los plazos del coche, el seguro, etc. En realidad, según su criterio, era yo la que me estaba aprovechando de ella. A mí no me lo parecía, pero no tenía ningún contraargumento.

Fuimos en el coche hasta casa, en Mimico. Patti parloteaba sobre cómo le había ido el día, me dio un relato detallado de cada una de las llamadas que había hecho, reflexionó sobre la estupidez de la población en general y me explicó por qué la central de llamadas estaba completamente por debajo de su categoría. Llevaba casi una década trabajando allí. Yo no dije nada. Las gotas de lluvia repicaban en el techo de su Sunbird. Paramos en el Sunoco para que yo pudiese sacar su tarifa del cajero automático. Salí con el dinero de Patti y la puerta del pasajero estaba bloqueada. Patti bajó la ventanilla.

—Te voy a dejar aquí —dijo mientras cogía mi dinero—. No quiero perderme a Corden. De todos modos, solo son cinco minutos de caminata. No pasa nada.

Y se marchó.

Me quité la mochila, me cubrí la cabeza con ella y empecé a andar hacia mi casa.

Crecí en Mimico, que está en South Etobicoke, que forma parte de Toronto. Es como si fuese un pueblo por sí solo. Toronto es así: una serie de pueblos apiñados juntos. Cuando iba a la universidad viví durante un tiempo en un apartamento del centro, compartiéndolo con otras dos personas. Pasé ocho meses en una granja a unas horas de distancia de Toronto, hacia el oeste, cuando era adolescente. Pero, aparte de eso, me he pasado toda la vida en el mismo pequeño dormitorio del bungaló de color amarillo maíz de madre. Vivimos en una calle tranquila, pero nuestro patio trasero comparte una verja con The Blue Drop, un bar de deportes. Cuando yo era niña, era un club de jazz; los nuevos propietarios conservaron el nombre, pero cambiaron todo lo demás. Desde la ventana de mi dormitorio he visto a gente echando un polvo contra el contenedor. Sin embargo, nunca había demasiado ruido. Era un buen barrio. Sobre todo, italianos de edad avanzada y yuppies. Los perros más bonitos que hayas visto. Yo no necesitaba tener un perro y gastar dinero en sacos de comida, porque podía simplemente salir y verlos pasar.

Entré en la casa con los vaqueros y la sudadera nueva de Gap empapados de agua. Me lo quité todo, lo dejé caer al suelo y llamé a madre en ropa interior. Sin respuesta. Me sequé frotándome con una de las bufandas de Leonard, que aún estaba colgada a la entrada, y entré al salón. Madre estaba sentada en el sillón, con la cabeza sobre el respaldo y la boca abierta. Parecía muerta. El televisor estaba encendido, pero en el menú de configuración.

—¡Madre! —dije.

Ella abrió los ojos y tosió.

—¿Qué hora es? —preguntó. Se irguió e hizo crujir el cuello.

—No lo sé. Es tarde. ¿Qué haces? ¿Por qué no contestaste al teléfono antes? Te llamé durante mi pausa.

—Lo siento, querida. ¿Te preocupaste mucho? Te hice polvo la noche, ¿verdad?

—Estoy bien, madre. ¿Tú estás bien?

—Estaba cansada, nada más. Aún lo estoy.

—Bueno, me alegro de que estés bien. ¿Te has tomado la nueva medicación?

—Sí, me la he tomado.

—¿Qué has hecho esta noche?

—Bah, nada. Seguramente querrás mirar la tele. Ya me voy. Estaba intentando poner más brillo, espero no haberlo estropeado. ¿Dónde está tu ropa?

—Está lloviendo.

—¿Sí? Ya te habría pagado yo el taxi.

—Bueno, voy a prepararme algo de comer y luego me voy a mi habitación. ¿Quieres tostadas?

—No, no. Tú misma.

En la cocina, esperando que saltasen las tostadas, empecé a guardar la vajilla que había en la rejilla de secado. Estaba temblando —aún iba en ropa interior y no me había secado del todo—, pero quería terminar de preparar la comida y encerrarme en mi cuarto antes de que madre volviese a empezar. Crees que estás salvada si la pillas tranquila, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Entra en tu habitación y empieza a hablar de cualquier estupidez —de que las ardillas del patio de atrás parecen estar muy cansadas o algo así— y, sin que te des cuenta, se le llenan los ojos de lágrimas. Se disculpa por cualquier ofensa imaginaria, te suplica que la perdones, sale corriendo, se encierra en el sótano y se encaja entre la lavadora y la secadora. Madre lleva arrastrando este extraño complejo de culpa desde que me pasé ocho meses en la Granja de rejuvenecimiento Ciudadanos de la Luz, cuando tenía dieciséis años.

La Granja era una gran finca rural abandonada en las afueras de Lucan, Ontario, y la dirigía un hombre llamado Padre Woodbine. Yo era una persona distinta antes de acabar allí. Atormentada. Rabiosa. Tomaba ácido en casa de mi amiga Claire después del colegio. Robaba en las tiendas de Eaton Centre. Una noche, los polis me llevaron a casa después de pillarme saltando la valla de la piscina de Christie Pits con mis amigos. Me habían encontrado en el bolsillo una funda de cinta de casete con dos porros. Madre amenazó con echarme de casa, y yo puse en evidencia su farol y decidí escaparme. Uno de los colaboradores de Woodbine se me acercó en la estación de la Greyhound mientras miraba el panel de salidas, buscando la inspiración. Si él no hubiese intervenido, yo nunca habría dejado la ciudad. Así era como Woodbine y sus seguidores reclutaban a nuevos Ciudadanos de la Luz: localizaban jóvenes que se hubiesen escapado de casa, como yo, en las estaciones de autobús, o haciendo autostop en las autopistas, y los atraían para que entrasen en su mundo. El colaborador que me hizo entrar a mí era atractivo y amable. Escuchó mi historia y mostró compasión. Me enseñó fotos de la Granja, con hermosos campos, un estanque y una gran mesa alargada en la cocina con personas de mi edad comiendo espaguetis juntos. Así que me fui con él. Cuando llegué a la Granja, todos me dieron la bienvenida. Los sombríos asuntos religiosos se iban introduciendo poco a poco. No me di realmente cuenta de que formaba parte de una secta hasta que llegaron los polis, ocho meses más tarde, y se nos llevaron a todos. Woodbine fue a parar a la cárcel. Yo volví a Mimico con madre y las cosas cambiaron. Mi etapa de rebeldía había llegado a su fin. Me quedaba en casa los fines de semana. Tenía que ver a un psicólogo todos los lunes por la noche. Tomaba medicación para poder dormir. Y la culpabilidad de madre por lo que me había pasado fue invadiendo su vida poco a poco.

Con años de terapia, había conseguido mantener este problema más o menos bajo control, pero últimamente, desde el fallecimiento de Leonard, había vuelto a surgir. Me daba mucha pena, de verdad. Pero era agotador. Yo tenía mi propio sentimiento de culpa, mis propios problemas. Necesitaba estar sola en mi cuarto, con la puerta cerrada contra el mundo.

Estaba guardando la última pieza de vajilla, un tazón azul, cuando leí las letras estampadas en él: Niagara Falls. El tazón de las cataratas del Niágara. Lo había lavado un centenar de veces. Había bebido café en él cincuenta veces, y también había visto a Leonard y a madre beber café en él. Formaba parte de los objetos que decoraban mis rutinas diarias, pero nunca le había prestado atención. No era más que un tazón que tenía.

Pero ahora, pensando en lo que había visto en la revista Metro aquella noche, el tazón adquirió un nuevo sentido. Niagara Falls. ¿Cómo llegó hasta aquí? Yo no lo compré. Nunca había estado en las cataratas del Niágara. Tampoco madre, que yo supiera. ¿Y Leonard? ¿O quizá se lo había regalado su amigo, el hombre del chaleco? ¿De dónde había venido aquella maldita cosa?

Sostuve el tazón a la luz y lo examiné. No estoy segura de lo que buscaba. No era más que un tazón azul. Pero lo que estaba claro era que, fuera la que fuese la vida secreta de Leonard, tenía algo que ver con las cataratas del Niágara. Todas las señales apuntaban hacia allá. El hombre de la fotografía, el tazón. El pantano de Morrison estaba a solo media hora en coche de las cataratas. Tenía que ir allí, y lo antes posible. Trabajaba los viernes por la noche y los domingos por la tarde, así que el fin de semana no era posible. Tenía libres los sábados y los martes; pero un solo día no bastaría para el viaje. Necesitaba un fin de semana. Eso quería decir que iba a tener que pedir un fin de semana libre, y eso tenía que hacerlo con, al menos, dos semanas de antelación. En dos semanas, iba a ir a las cataratas del Niágara, al casino de Fallsview, e iba a localizar al hombre de la fotografía. Y entonces descubriría lo que le había pasado a Leonard.

Fui a mi habitación, a jugar a videojuegos. Me llevé el tazón. Oí mi tostada saltar mientras caminaba por el pasillo, pero la dejé estar.

3

Heartsong trotaba por Lorenzo Snow Beach, bajo la luz de la luna, de camino a la gran piscina. Más allá, las antorchas hawaianas iluminaban las cabañas con un brumoso resplandor amarillo. No había nadie más, Heartsong tenía toda la playa para él solo. «¿Vendrá Bonsái?», me pregunté. Quizá estaba esperando junto al estanque.

Heartsong era el personaje de Leonard en La isla de los renos, un juego de ordenador en línea al que había jugado incesantemente. Estaba ambientado en una isla con un complejo turístico de lujo, con hoteles, un spa de rocas, una capilla para celebrar bodas... y ni un solo ser humano. Solo renos, controlados por otros jugadores en línea. Había enigmas esparcidos por toda la isla, y todos ellos requerían al menos dos jugadores para resolverlos. Por ejemplo, si dos renos se situaban al mismo tiempo sobre determinados símbolos grabados en el suelo, se abría una cueva secreta. El truco estaba en que solo era posible comunicarse mediante unos pocos gestos simples, como dar golpes con la pezuña izquierda o con la derecha. O bien, si te comías una pieza de fruta de uno de los árboles frutales de la isla, podías hacer que tu cornamenta brillase con el color de la fruta. Se suponía que el reto consistía en averiguar cómo coordinarse con los otros jugadores y resolver los enigmas sin utilizar el lenguaje convencional, pero la verdadera dificultad era encontrar a otros jugadores. Era excepcional ver a otros renos en la isla, aparte de Bonsái. No era un juego demasiado popular. Todos los edificios, clubes y jardines de la isla parecían tener el nombre de profetas mormones o ángeles, que supongo que el diseñador del juego coló por allí. O quizá había sido desarrollado por la iglesia mormona para propagar su fe. Leonard no era religioso, pero le gustaba pasearse por la isla en su forma de reno. Jugaba cada día. Después de su muerte, descubrí que no había cerrado la sesión del juego. Yo podía jugar como si fuese su personaje, su reno. Controlar a Heartsong me hacía sentirme próximo a él. Continuaba con su juego. Era como si una parte de Leonard siguiese viva dentro de La isla de los renos.

Saliendo de la playa, Heartsong tomó el camino de herradura de piedras hacia el hotel Golden Plates. Los grillos zumbaban a través de los altavoces del portátil. El suelo estaba cubierto por una bruma baja azulada.

Heartsong abandonó el camino en el momento en que se veía el aparcamiento del Golden Plates, y pasó junto a las pistas de tenis. Girando la esquina del club, se subió a la enorme tarima de la gran piscina. La luz de las estrellas relucía en la superficie del agua. El mobiliario de piscina, vacío, se alineaba en hileras perfectas. Y ahí estaba el reno plateado. Su nombre, Bonsái, flotaba sobre él con letras amarillas. Quieto como una estatua bajo el tobogán de agua, miró hacia atrás, hacia Heartsong.

Heartsong zigzagueó entre las sillas y las sombrillas plegadas. Se acercó al paso hasta Bonsái y se quedó frente a él, en la plataforma de la piscina. Los dos renos se miraron. El jugador que controlaba a Bonsái observaba a Heartsong en otra pantalla. Si un reno se quedaba inactivo durante cinco minutos, se dormía, y Bonsái estaba despierto. Heartsong dio dos golpes con la pezuña derecha. El reno plateado desapareció; quienquiera que lo controlase había cerrado la sesión.

Apenas dormía. Desde que murió Leonard, no dormía casi nada, pero la fotografía de Metro empeoró aún más las cosas. Quería quitarle a aquel hombre el chaleco del Fallsview y estrangularlo con él. Pero eso no era justo. No conocía al hombre. A lo mejor era un santo. Pero también era mi posible conexión con el otro mundo que Leonard debió ocupar, el de las visitas nocturnas al pantano. Y parecía fuera de lugar en el funeral. No habló con nadie, no ofreció sus condolencias. Mintió cuando dijo que trabajaba en Plásticos Conter. Era imposible no pensar que era alguien siniestro; sobre todo a las dos de la madrugada, dando vueltas en la cama, enredando las sábanas, con los ojos como platos.

Eran las 6.29 de la mañana. Miré el teléfono hasta que llegó la hora de la alarma. La apagué antes de que empezase a sonar. Me levanté e inicié mis rutinas. Aunque uno no esté a gusto con su vida, una rutina sólida te ayuda a no estar demasiado infeliz. Si tienes un horario apretado, no te da tiempo de obsesionarte con cosas terribles. Cuando murió Leonard, me tomé unos días libres del trabajo, y fue un periodo oscuro. Sí, oscuro de verdad. No hice más que llorar y fantasear que Leonard estaba vivo y que mi pensamiento de que había muerto en el fango era una especie de psicosis. A veces cerraba los ojos e imaginaba que era una escultura de bronce en un parque que sentía cero emociones, e incluso soportaba caídas de rayos con indiferencia. El centro de llamadas me había dado todo el mes libre, pero yo no lo quería. Quería hacer llamadas. Cuatro días después del funeral de Leonard ya estaba de vuelta en mi silla de despacho giratoria, con los auriculares puestos.

Me centré. Mi número de encuestas completadas por hora, de hecho, subió. Trabajé en mis guiones para televisión. Cuidé de madre, todo lo que ella me dejaba. Descargué juegos en mi teléfono y jugué hasta que no podía avanzar más. Completé todos los retos de Temple Run 2. Solo de noche, cuando apagaba la luz y me acostaba, con todo lo que podía hacer de día ya terminado, la oscuridad, furtiva, regresaba. El llanto, las fantasías. Me agarraba las muñecas y mordía la almohada. Pero ni siquiera estas largas noches eran tan terribles, porque sabía que no tenía más que esperar, que la mañana terminaría por venir y que entonces podía volver a empezar con mi rutina.

Por la mañana es cuando soy más creativa, así que me gusta ponerme directamente con mis guiones especulativos. Ducha rápida, cepillado de dientes y a Piccolos a escribir. Piccolos es un café italiano de Mimico. Tienen mesas en la acera, como en Europa. Si llegas pronto, puedes ocupar una de esas mesas y trabajar todo lo que quieras al sol de la mañana, con la inspiración de los pasajeros, del tráfico y de la gente que pasea al perro. Allí sentada, trabajando en mis guiones, me siento como si estuviera en una combinación de Los Ángeles y París. Dos lugares en los que no he estado nunca; pero puedes pillar el espíritu por la tele y por internet.

Cuando llegué a Piccolos, un grupo de corredores había ocupado las mesas de la acera. Tuve que sentarme dentro, que se parece más al auténtico Mimico que a Europa. Las luces son tan brillantes que puedes ver los defectos de todo el mundo. Los camareros, los panaderos y los clientes eran feos, ajados. La radio estaba demasiado alta. Todo el mundo tenía que gritar los pedidos para que se oyesen por encima del partido de fútbol. Pero, en realidad, no me importaba demasiado. Trabajando en un centro de llamadas se aprende a dejar de prestar atención a todo. Pedí un café y un dónut de Nutella y me senté.

Estaba trabajando en un guion especulativo para Jinetes de Exley. Era la serie favorita de madre. Mi sueño era que mi nombre apareciera en los créditos algún día y sorprenderla. Un guion especulativo es básicamente cuando escribes un episodio de una serie de TV con la esperanza de que te contraten como guionista. No era probable que nadie me contratase a mí. No tenía buenas ideas. Llevaba dos años trabajando en distintos guiones para Jinetes de Exley. No me salía bien, no había forma. Siempre había algo fuera de lugar. De hecho, todo. Trabajaba como una loca en un capítulo y, cuando terminaba el nuevo borrador, creía que no estaba mal. Que quizá hasta era brillante. Y entonces escribía una carta de presentación, lo metía todo en un sobre de papel manila y me acercaba a la oficina de correos. Y enviaba mi trabajo al vacío. Nunca me respondieron. A veces me imaginaba un ejecutivo con pinta de topo, puños peludos y un gran cigarro puro, leyendo mi trabajo a su amante en una habitación de hotel, riéndose de mí. Pero yo iba progresando. Mejorando. Me gustaba escribir guiones. En algún momento conseguiría uno perfecto. Aunque tardase veinte o treinta años. Desde luego, lo más probable era que, para entonces, madre ya no existiese y no viera mi nombre en los créditos, como en mi fantasía. Y seguro que ya habrían cancelado la serie. Pero al menos habría conseguido algo.

Abrí mi cuaderno. Jinetes de Exley era una serie dramática de la CBC sobre una escuela de equitación al estilo inglés, en la ciudad ficticia de Cloud River, en Saskatchewan. Una especie de historia de iniciación a la vida. La protagonista de la serie, Mary Valentine, llega a la Escuela de equitación Exley en el episodio piloto, con trece años. Tiene su primer periodo en una de las sillas de montar de la escuela; con esto te haces una idea. Pero en la última temporada, la tercera, los creadores empezaron a incorporar ciertos elementos complementarios a la serie. Como el caballo de Mary, que muere en el último episodio de la primera temporada y regresa en forma de fantasma para ayudarla con sus problemas. O el nuevo estudiante, Bertram, que resulta que tiene poderes extrasensoriales. Yo hacía poco que había incorporado un elemento fantástico a mi propio guion especulativo. Al principio, imaginé que Mary se enfrentaba a la acosadora de la escuela, Stacy Maude Green. Mary descubría la historia turbulenta de Stacy, y las dos chicas aprendían a respetarse. Pero a la gente le encantó lo del fantasma y los poderes extrasensoriales, así que hice que uno de los estudiantes viese una esfera de luz brillante volar en el establo por la noche. A la mañana siguiente todos los caballos tenían una marca en el lomo. Y ahora, todos son diabólicos. Muerden a los niños, galopan demasiado rápido, corcovean. Solo necesitaba incorporar todo aquello de forma fluida a mi historia de acoso escolar.

Empecé a escribir episodios de TV mientras vivía en la Granja. La secta del Padre Woodbine era deprimente, pero de verdad, una vez agotada la primera capa de positividad y aceptación. Woodbine nunca nos acosó físicamente; por lo que yo sé, al menos. Ninguno de sus colaboradores más antiguos me tocó jamás de manera indebida. En cambio, psicológicamente, todos estábamos sometidos a situaciones horrorosas. Al cabo de unos meses, necesitaba huir de la visión oscura del mundo que dominaba aquel lugar. Quería ver la tele, pero no nos dejaban, así que empecé a esconderme en el lavabo para escribir mis propias versiones de las series que echaba de menos, como Frasier y Ally McBeal, en papel para borrador.

Todas las ideas de Woodbine tenían que ver con la muerte. Decía que la sociedad trataba de acallar la muerte, ignorarla, actuar como si no fuese real. Pero decía que la muerte era una parte importante de la vida, algo que debíamos aceptar e incluso acoger. Nosotros, los Ciudadanos de la Luz, declaraba Woodbine, contemplaríamos el rostro de la muerte y reconoceríamos la luz de Dios. El Espíritu divino Ka-Ni estaba compuesto de dos ángeles en confrontación mutua: Ka, el espíritu del Sol, y Ni, el de la Luna. Una noche, Woodbine soñó que los ángeles Ka y Ni se enfrentaban en una batalla, cuando sus espíritus colisionaron y cayeron en un manantial en El Cairo. El Dios-Espíritu combinado, Ka-Ni, le dijo a Woodbine en el mundo de los sueños: «La vida en la tierra es una aproximación artificial de la verdadera luz divina. La luz natural de Dios es la muerte». El Dios-Espíritu le dijo que fundase una iglesia. Todas las noches, Ka-Ni entraba en el cerebro dormido de Woodbine y lo llenaba de nuevas enseñanzas. A medida que aumentaba el número de seguidores de Woodbine, estas enseñanzas se iban haciendo más morbosas. Teníamos que cavar trincheras y dormir en ellas las noches de luna llena. Mirábamos vídeos de personas muertas a tiros, eutanasiadas por médicos o decapitadas por terroristas. Una vez nos hizo robar un cuerpo de un cementerio cercano y conservarlo en la caseta del jardín durante meses, hasta que vino la policía. Woodbine solía encerrarme en la caseta, sola con el cadáver, durante horas.

Cuando volví a casa desde la Granja, las enseñanzas de la secta obsesionadas con la muerte me acompañaron. No podía dejar de pensar en cuerpos muertos y en el final de mi existencia. Era extremadamente consciente de cómo mis pulmones se llenaban de aire y lo soltaban, de cómo mi corazón bombeaba sangre, y de con qué facilidad todo podía detenerse. Un psicólogo me ayudó a rebajar el ciclo interminable de pensamientos de muerte, pero no fue suficiente. Escribir mis propios episodios de televisión se había convertido en un mecanismo de adaptación. Me apoyaba en él para alejarme de la oscuridad del mundo. No importaba lo que sucediese en mi vida, por horrible o triste que fuese, porque siempre podía controlar los personajes de mi cuaderno.

Di unos mordisquitos a mi dónut de Nutella y preparé mi mente para tener alguna idea sobre Jinetes de Exley. En el café entraron más deportistas. La habitación olía a sudor y a azúcar frito. Una mujer con un precioso flequillo se sentó en la mesa que había frente a la mía y habló por teléfono con el servicio de atención al cliente de Costco. Supongo que no podía encontrar su Gatorade cuando llegó a casa del supermercado. La puerta del café estaba abierta y bloqueada, y en cierto momento un pájaro entró volando. La mujer del flequillo le hizo un vídeo con el teléfono. El pájaro picoteaba las migas junto al aparador de la bollería.

—Mira aquí —decía la mujer—. Mírame.

Yo no estaba haciendo nada con mi guion. Había escrito «Los caballos vuelven a la normalidad cuando Mary y Stacy se abrazan». Y nada más. No me podía concentrar. Solo podía pensar en las cataratas del Niágara. En el hombre de Metro.

Echaba de menos los comentarios de Leonard sobre mis guiones de televisión. De vez en cuando, si estaba en casa después de la cena, entraba en mi habitación y yo le leía lo que estuviese haciendo en aquel momento. Leonard se tumbaba en la cama con la cabeza apoyada en tres cojines. Yo me sentaba en el escritorio y leía en el portátil. Él siempre decía cosas para animarme. Cada nuevo guion o borrador que le leía era el mejor hasta entonces, mi trabajo más perfecto, brillante, absolutamente genial. Se reía de mis chistes y, a veces, saltaba de la cama y me daba un abrazo de felicitación cuando acababa de leer.

Pero, a decir verdad, a veces tenía la sensación de que, en realidad, no escuchaba. Que estaba ausente, y que simplemente decía cosas agradables e insulsas cuando parecía apropiado intervenir. Tenía una mirada ausente. Especialmente a lo largo del último año. Era como si estuviese más retraído. Cansado todo el rato. Irritable. Pero Leonard estaba con frecuencia agotado por las largas horas de trabajo en la fábrica de plásticos. Era razonable que pareciese un poco distante; y, de todos modos, probablemente la inseguridad sobre mi escritura me hacía dar demasiada importancia a las cosas. Me gustaba que Leonard escuchase mis ingenuos guiones, que me diese ánimos.