10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Polar Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Tikka Molloy war in diesem langen, heißen Sommer von 1992 elf Jahre und zwei Monate alt und wuchs in einem abgelegenen Vorort in Australien auf, der von eindringendem Buschland umgeben war. In diesem heißesten Sommer seit Gedenken verschwanden die Van Apfel-Schwestern – Hannah, die schöne Cordelia und Ruth – auf mysteriöse Weise während eines Showstopper-Konzerts der Schule im Amphitheater am Fluss. Sind sie weggelaufen? Wurden sie entführt? Während die Suche nach den Schwestern die kleine Gemeinschaft vereint, wurde das Geheimnis ihres Verschwindens nie gelöst. Jetzt, Jahre später, ist Tikka nach Hause zurückgekehrt und versucht, dieses seltsame Ereignis zu verstehen. Den Sommer, der sie geprägt hat. Die Mädchen, die sie nie vergessen hat. The Van Apfel Girls are Gone ist brillant beobachtet, dornig, scharf, lustig und unerwartet liebenswert. Das Buch ist teils ein Mysterium, teils eine Coming-of- Age-Geschichte – mit einer dunkel schimmernden, ungeklärten Abwesenheit im Herzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

DARK PLACES

Felicity McLean

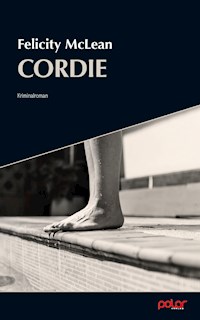

Cordie

Aus dem Englischen von Kathrin BielfeldtHerausgegeben von Jürgen Ruckh

Originaltitel: The Van Apfel Girls are goneCopyright: Felicity McLean Ltd 2019

Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2021

Aus dem Englischen von Kathrin Bielfeldt

Mit einem Nachwort von Sonja Hartl

© 2021 Polar Verlag e.K., Stuttgart

www.polar-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Eva Weigl und Andreas März

Umschlaggestaltung: Britta Kuhlmann

Coverfoto: Rawpixel.com/Adobe Stock

Autorenfoto: A. Hollingworth – Hired Gun

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign

Druck und Bindung: Nørhaven, Agerlandsvej 3, 8800 Viborg, DK

Printed in Denmark 2021

ISBN: 978-3-948392-34-5eISBN: 978-3-948392-35-2

Für meine Elternund, natürlich, für Andy

Inhalt

PROLOG

KAPITEL EINS

KAPITEL ZWEI

KAPITEL DREI

KAPITEL VIER

KAPITEL FÜNF

KAPITEL SECHS

KAPITEL SIEBEN

KAPITEL ACHT

KAPITEL NEUN

KAPITEL ZEHN

KAPITEL ELF

KAPITEL ZWÖLF

KAPITEL DREIZEHN

KAPITEL VIERZEHN

KAPITEL FÜNFZEHN

KAPITEL SECHZEHN

KAPITEL SIEBZEHN

KAPITEL ACHTZEHN

KAPITEL NEUNZEHN

KAPITEL ZWANZIG

KAPITEL EINUNDZWANZIG

KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG

KAPITEL DREIUNDZWANZIG

KAPITEL VIERUNDZWANZIG

KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG

EPILOG

»Lost Girls«

PROLOG

Der Geist tauchte rechtzeitig zum Frühstück auf, herbeigerufen vom Todesrasseln der Cornflakes in der Schachtel.

Sie kam zu Fuß. Barfuß. Mit nackten Beinen und weißen Knöcheln, in einem fahlweißen Baumwollnachthemd, das an ihren Waden klebte und ihr schräg über eine Schulter rutschte wie ein kecker Hut. Ihr Haar war verschwitzt vom Schlaf – wessen Haar nicht in diesem Sommer? – und steife Strähnen schirmten ihr dreizehnjähriges Gesicht ab, als wären es Scheuklappen eines Fohlens.

Bis wir sie erreichten, war sie bereits halb durch die Sackgasse. Ihr leerer Blick und ihr Stoppt-mich-Schlurfen hatten sie bis dorthin geführt und sie hätte es noch weiter geschafft, wäre da nicht der Wagen gewesen, der wartend im rechten Winkel zu ihrem Weg stand. Der rechte Winkel zu ihrem linken Fuß, mit dem sie aufgestanden war.

Der Ellenbogen des Fahrers zeigte anklagend aus dem Fenster und er lehnte sich hinaus und brüllte jedem Nachbarn, der am Schauplatz des Geschehens ankam, entgegen: »Sie kam aus dem Nichts!«, als wäre das ihr Verbrechen gewesen. Dieses Mädchen, das urplötzlich aufgetaucht war.

Als wir die Rufe hörten, kamen wir angerannt. Wir liefen auf die Straße und da sahen wir sie, vor dem Hitzeschleier stehend, angestrahlt von den Scheinwerfern, die jetzt nach Sonnenaufgang sowieso nicht mehr nötig waren.

»Cordie! Es ist Cordie van Apfel!«

»Heiliger Himmel. Schlafwandelt sie?«

»Kann sie uns hören? Kann sie uns sehen, was meint ihr?«

Dann erschien Mr. van Apfel. Er trat mit ausgestreckten Händen vor, die Handflächen zum Himmel erhoben, als käme er gerade vom Gottesacker herein. Genau in diesem Moment verschattete er die Sonne. Er machte einen weiteren Schritt, die Sonnenfinsternis war vorüber und die Sonne strahlte wieder so unheilvoll wie zuvor.

»Hier gibt’s nichts zu sehen, Leute«, verkündete er in seinem beschwichtigenden Laienpriesterton. »Es gibt nichts zu sehen.«

KAPITEL EINS

Dämmerung. Land der Ungewissheit. Und die Welt verschwommen vom Baltimore-Regen. Die Fenster des Taxis von Dreck und Matsch verschmiert, der sich mit dem trüben Regen mischte, sodass sich jedes Mal, wenn der Scheibenwischer über das Glas fuhr, ein schmieriger Bogen bildete, der aussah wie ein dreckiger Sonnenaufgang. Der Fahrer roch nach Rauch und Pfefferminz-Tic Tacs, und als ich in sein Taxi stieg, fragte er mich, ob es mir wieder besser gehen würde.

»Besser als was?«

»Als vorher?«

Nun waren wir beide verwirrt.

Er musste mich mit jemandem verwechseln – einer von jenen, für die es Heilung gab.

»Aber, das Krankenhaus«, sagte er und zeigte an dem goldenen Kreuz vorbei, das an seinem Rückspiegel hing, auf das Hochhaus aus grellem, azurblauem Glas, das am Bürgersteig im Regen stand. »Sie sind aus dem Krankenhaus gekommen.«

»Von der Arbeit«, erklärte ich. »Ich arbeite im Labor. Im Krankenhaus.«

Ich hielt einen Stapel Papier hoch, das in meiner Hand inzwischen feucht und weich geworden war. Doch der Fahrer schaute an mir vorbei. Er starrte auf das leuchtende Hochhaus, in dem fast hinter jedem Fenster Licht brannte und das ganze Ding – der glänzende blaue Turm mit seinem Netz aus beleuchteten Fenstern – trotz des starken Regens aussah wie eine Gasflamme.

Die Fahrt in die Innenstadt verlief langsam, nass, und die Luft im Taxi war feucht. Wir krochen auf der Schnellstraße hinter einem gelben Schulbus her, dessen Reifen Sprühnebel aufwirbelten. Abgesehen vom Fahrer, den ich kaum erkennen konnte, war der Bus menschenleer. Das Taxi bog in die Avenue ein, wo der Verkehr noch stärker war. Drei Spuren bewegten sich im Schneckentempo. Vor einem Burger King brach gerade eine Schlägerei aus, aber selbst aus der Entfernung konnte man sehen, dass sie nicht richtig bei der Sache waren.

Vorbei am Subway. Vorbei am Pfandleiher (Wir kaufen Gold! 411-733-CASH!). Vorbei am leer stehenden Minisupermarkt. Vorbei an der Union Temple Baptist Church mit ihren Bögen und Türmchen und einem sauber zwischen dem »l« und dem »k« in zwei Teile gerissenen Schild. Irgendwann musste es die bußfertigen Sünder mal »Willkommen« geheißen haben, doch nun befahl es nur noch zu »kommen«. Vorbei an den Gebäudekolossen aus rotem Ziegelstein und den verlassenen Höfen der Gebrauchtwagenhändler. Die Wracks rosteten im Regen vor sich hin. Vorbei an den bonbonfarbenen Häusern und dem Candy Bazaar, der in seinem Weiß herausragte wie ein Mausoleum.

Und dort sah ich sie dann.

Dort. Dort. Mit schwingender Tasche. Der Mantel aufgebläht. Langes Haar, das herumflog wie ein Drachen. Die Vergangenheit glitt die North Avenue West hinunter, gefangen im Feierabendgedrängel Richtung U-Bahn-Station (Der »Metro«, wie man es hier nannte. Nur Touristen und Australier kommen den ganzen Weg nach Maryland und fragen nach der Richtung zur Penn-North U-Bahn.) Ja, dort. Sie trieb gefangen in der Menge zur Station Penn-North, doch auch keineswegs gefangen. Denn ihr Gang war nach all den langen Jahren noch genau derselbe. Als würde sie leicht über der Erde schweben.

»Fahren Sie rechts ran!«

Der Fahrer sah mich verblüfft an.

»Hier? Sie wollen, dass ich hier …«

»Bitte! Halten Sie an!«

Es war das erste Mal, dass wir miteinander sprachen, seit wir auf der North Avenue waren, und während er das Lenkrad herumriss und auf den Bürgersteig zusteuerte, sagte er kein weiteres Wort. Das Kreuz am Rückspiegel schwang wild herum und drohte, ihm das Auge auszustechen.

»Ist nass da draußen«, warnte er, obwohl der Nieselregen aufgehört hatte. War gemeinsam mit dem Rest des grauen Tages verschwunden. Ich zahlte, stieg aus und suchte den Bürgersteig nach ihr ab.

Doch in der Zeit, die wir gebraucht hatten, um anzuhalten, hatte ich sie in der Menge aus den Augen verloren. Ich versuchte, nicht in Panik zu geraten und ruhig zu atmen. Zu meiner Linken dröhnte der Verkehr, zu meiner Rechten – Industriegebäude. Ich verfiel in Gleichschritt mit zwei Männern in billigen Anzügen, die auf den U-Bahnhof zueilten und sich über irgendeine beklagten, die in ihrem Büro arbeitete.

»Sie ist eine Hochstaplerin.«

»Du hast recht«, stimmte sein Freund zu. »Eine totale Hochstaplerin. Sie tut so, als wär’s anders, aber wenn es darauf ankommt? Dann ist sie keinen Deut besser als die anderen.«

Ich konnte den U-Bahnhof vor mir sehen. Seine Metro-Schilder hatten dieselbe Farbe wie das Krankenhaus: Baltimore-Dienst-Blau. Die Billiganzüge und ich überquerten eine Seitenstraße.

Und einfach so sah ich sie wieder, vielleicht zehn Leute vor mir. Sie eilte den Weg zwischen North und Woodbrook Park entlang und scheuchte die Krähen auf. Schickte sie wie schwarzen Rauch hoch über die Bäume. Mein Herz machte einen Sprung.

»Cordie!«, rief ich. »Cordie! Ich bin’s!«

Sie hörte mich nicht. Konnte mich nicht gehört haben, denn sie drehte sich kein einziges Mal um.

»Cordie!«, brüllte ich wieder. »Cordelia!«

Sie überquerte vor mir die Straße und ging schnell über den gepflasterten Platz, bevor sie im blaulippigen Rachen des U-Bahnhofs verschwand. Ich rannte los, über die Straße und über den Platz, und folgte ihr in die Metro.

Drinnen erhaschte ich kurz einen Blick auf sie, dann wurde sie verschluckt. Schwappte über den Rand der Rolltreppe.

»Cordie! Cordelia!«

Ich schob mich durch die Menschenmenge.

»Cordie!«

»Halt dein bescheuertes Maul«, brummte jemand.

Unten auf dem Bahnsteig: Nasser Boden, nasse Wandfliesen. Von den Deckenbalken tropfte es. Pendler standen Schulter an Schulter, während die Anzeigentafel runterzählte. Ich hatte zwei Minuten, jetzt noch eine, um sie zu finden.

»Entschuldigung, Entschuldigung.« Ich schob mich auf der falschen Seite der bösen gelben Linie auf dem Bahnsteig entlang. »Tut mir leid. Entschuldigen Sie, ich muss nur …«

Und da war sie. Lehnte am anderen Ende des Bahnsteigs an einer Säule. Der Mantel nicht länger gebauscht. Das regendunkle Haar verbarg ihr Gesicht. Sie hielt ihre Tasche unter dem Arm.

»Cordie!«, brüllte ich und streckte den Arm aus, um sie zu berühren. Im selben Moment rauschte der Zug in den Bahnhof. Ein heißer Wind pustete mir in den Nacken und trieb mich vorwärts. Ich schmiss mich auf sie und sie wandte sich mir überrascht zu.

»Entschuldigung«, stammelte ich. »Hab mich in der Person geirrt. Oh Gott, es tut mir leid.«

Sie winkte ab – kein Ding –, hob dann ihren Regenschirm auf, schloss ihn und ging um mich herum zu den Zugtüren, als diese sich zischend öffneten.

Sie verschwand im Waggon, ohne sich noch einmal umzusehen.

»Ich dachte, Sie wären jemand, den ich schon lange …«, rief ich ihr hinterher, doch meine Worte erreichten sie nicht mehr und landeten in der Spalte zwischen Zug und Bahnsteig.

»… jemand, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe«, beendete ich den Satz.

Genau genommen war es in jener Woche zwanzig Jahre her.

Über die Jahre hatte ich so viele Cordies gesehen, dass es zu einem nervösen Spleen geworden war. Ich sah ihren Kopf von hinten. Erblickte sie in der Menge. Sah sie an der Kasse im Supermarkt, an der Tankstelle und beim Zahnarzt. Sie tauchte im Schwimmbad in der Bahn neben mir auf, ihre Schwimmzüge ineffizient, aber wunderschön anzusehen.

Zunächst machte mich das nervös. Als Kind fand ich es gruselig. Doch als ich älter wurde, spendete es mir Trost. Irgendwie beruhigte es mich, und ich war enttäuscht, wenn zu viel Zeit zwischen den Malen verging, die ich sie sah. Auf meinem Weg zu Examen und Vorstellungsgesprächen oder zu von Freunden arrangierten Blind Dates beruhigte ich meine Nerven damit, nach Cordie zu suchen.

Und es war Cordie, immer Cordie. Nie Hannah oder Ruth. Cordie war die eine, die zurückkehrte. Die auftauchte und dann vor meinen Augen verdunstete. Oft war es nicht mehr als ein Aufblitzen von Augen, die nur einen Tick zu weit auseinanderstanden. Strähniges blondes Haar. Das reichte schon, damit mein Verstand einen Sprung machte, ich sie ansprach und fragte, und sie sich umdrehte und mich verwirrt ansah. Kennen wir uns? Kann ich Ihnen helfen? Sind wir uns schon mal begegnet?

Und wenn sie sich umdrehte, verpuffte die Illusion. Tut mir leid, ich habe Sie verwechselt, murmelte ich dann. Und sie lächelte daraufhin, zuckte mit den Achseln, verschmolz wieder mit dem Alltag und ich blieb zurück, stand auf der Straße und fragte mich, wo sie diesen Trick gelernt hatte.

Ich lebte in einem heruntergekommenen Reihenhaus in Baltimore. Roter Ziegel, weiße Fensterrahmen. Es lehnte sich wie auf Krücken an seine Nachbarn. Während ich dort wohnte, hatte es so oft und so stark geregnet, dass ich ständig erwartete, eines Tages nach Haus zu kommen und die gesamte Reihe wäre in den Rinnstein und hinunter in die Chesapeake Bay gespült worden.

Nicht dass ich zu Hause gewesen und es mitbekommen hätte. Ich war jeden Wochentag zwischen halb neun und achtzehn Uhr im Labor und an mehr Wochenenden, als ich gern zugebe. Ich betrachtete die Welt durch das Glasauge meines Mikroskops, wo ich Dinge in meinem Fokus fixierte. Ich arbeitete als Laborassistentin in einem medizinischen Forschungszentrum, wo ich Zellen zum Leben erweckte und dann am Leben erhielt. Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus. Ich züchtete sie in Röhren mit steriler Milch, taufte sie dann in Wasserbädern und nachdem sie zu Quark geworden waren, strich ich sie auf Agarplatten, um sie auf Reinheit zu untersuchen.

An einem guten Tag schaffte ich um die hundertzwanzig Platten. Ich stand mit einer Hüfte fest an die Laborbank gelehnt, ein Fuß vorne, der andere hinten, und verstrich die Zellen. Stand da und ignorierte den dumpfen Schmerz in meiner Achillessehne und die heißen Stiche in den Kniekehlen. Stehend, weil ich – trotz dessen, was Detective Senior Constable Mundy uns vor all den Jahren befohlen hatte – nie wirklich gern gesessen hatte. (»Sitzt und wartet ab!«, hatte er uns nach dem Verschwinden der Mädchen gesagt. »Sitzt, wartet ab und wir werden eure Freundinnen finden.« Sitzt und wartet, hatte er gesagt und wir haben uns mehr oder weniger daran gehalten. Hatten seit zwanzig Jahren nichts anderes getan.)

Ich brauchte achtundvierzig Stunden Inkubationszeit für jede Platte. Von dort wurden sie in steriler Milch aufgelöst und in winzige Kryoröhrchen gefüllt, die gestapelt, verpackt und eingefroren – Tausende winzige Ampullen wie Ziegelsteine in einer Wand – zu größeren Laboren irgendwo anders auf dem Campus transportiert wurden.

Dort untersuchten andere Angestellte die Auswirkungen von verschiedenen Stämmen auf chronische medizinische Erkrankungen. Wo dieselben Leute Abhandlungen schrieben und Symposien abhielten. Mit ihren Medizinstudentinnen schliefen. Wo sie Antworten auf entscheidende Fragen fanden. Wo alles, was ich je lernte, war, gut im Warten zu werden. Leben auf winzige Agarplatten zu streichen, während mein eigenes Leben still entschwand.

Doch das waren die guten Tage. An schlechten – und davon gab es einige – war ich abgelenkt. Meine Gedanken gingen auf Wanderschaft. An solchen Tagen kleckste Quark auf den Boden, vermischt mit Glasscherben.

Jeden Dezember gab es mehr schlechte als gute Tage. Nach dem Jahrestag ihres Verschwindens war ich immer rastlos. Es gab Tage im Dezember, an denen es so schien, als würden mehr Zellen auf den Boden gekleckert als die, die es sicher in ihre Ampullen schafften.

Manchmal dachte ich tagelang, selbst wochenlang nicht an die van Apfel-Mädchen –, obwohl mich das anfangs nervös machte. Als hätte ich Angst, mich selbst vom Haken zu lassen. Aber schon bald stellte ich fest, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte. Den Kummer, die Scham – ich konnte sie im Nu heraufbeschwören, so sicher und echt wie die wachsenden Bakterien in einem Labor. Escherichia coli und lebenslange Reue. Ich könnte sie auf die Agarplatte verstreichen, um ihre Reinheit zu beweisen. Ich könnte sie in ihren winzigen Ampullen hoch aufstapeln.

Vor sechs Monaten, als in Maryland der Sommer begann, wurde alles schlimmer. Dienstag, der 12. Juni 2012 – ich habe den Zeitungsausschnitt an meinem Kühlschrank hängen. An diesem Tag war der Fall Chamberlain wieder in den Nachrichten, diesmal, weil der Coroner entschieden hatte, den Totenschein dahingehend zu ändern, was bereits jeder wusste: dass ein Dingo sich vor über dreißig Jahren die neun Wochen alte Azaria Chamberlain geschnappt und getötet hatte. Und das bedeutete, wie der Coroner betonte, dass es über dreißig Jahre her sei, seit Lindy Chamberlain, die Mutter des Babys, fälschlicherweise wegen Mordes verurteilt worden war. Sie hatte lebenslänglich bekommen und drei Jahre in einem Northern Territory Gefängnis gesessen, bevor das Strickjäckchen des Babys vor einem Dingobau gefunden worden war. Das war der Punkt, an dem Lindy Chamberlains Urteil schließlich widerrufen wurde.

Er galt als berüchtigtster Gerichtsfall in der Geschichte Australiens. Vor dem Fall Chamberlain spielte sich meine gesamte Kindheit ab. Draußen hatte bei uns jeder ein lächelndes Safety House-Schild am Briefkasten festgeschraubt. Jedes Haus sicher. Jedes Haus ein Schutz für Kinder auf dem Schulweg. Während drinnen der Gerichtsfall einer Mutter, die angeblich ihr Kind umgebracht hatte, jeden Abend im Wohnzimmer zur Hauptzeit gesendet wurde.

Und selbst wenn Azaria Chamberlain zwölf Jahre vor den van Apfel-Mädchen verschwand, und zudem fast dreitausend Kilometer entfernt, und selbst wenn der Fall Chamberlain gelöst wurde, während das, was Hannah, Cordie und Ruth passiert war, immer noch ein Rätsel blieb, waren die beiden Fälle in meinem Kopf so eng miteinander verbunden, dass ich nicht an den einen denken konnte, ohne mich auf den anderen zu fixieren.

Und seit ich vor sechs Monaten am Schaufenster eines Elektroladens vorbeigegangen war, aus dem mich eine Fernseherwand voller Lindy Chamberlains ansah (die immer noch diese dunkle Sonnenbrille trug und kurzes Haar hatte, obwohl es inzwischen heller war und mehr abstand), seitdem überkam mich wieder das vertraute Gefühl von Grauen.

Es blieb nie lange im Verborgenen.

KAPITEL ZWEI

Es war dunkel, als ich in Sidney einflog. Eine makellose, sternenklare Nacht. Als ich vom Flughafen zu Mum und Dad fuhr, verpasste ich beinahe die Überführung. Diese Brücke existierte noch nicht, als ich nach Baltimore ging; sie war irgendwie aus dem Schlamm des Tals aufgetaucht, während ich weg war, glatt und vertrauenerweckend und geometrisch ansprechend. Sie hing vierzig Meter in der Luft und verband unseren Bergrücken über ein lang gezogenes, umgekehrtes Grinsen mit dem Rest der Welt.

Als ich einen Blick in den Rückspiegel des Leihwagens warf, eine Hand am Lenkrad, während die andere nach dem Blinker tastete, wölbte sich die Brücke hinter mir in der Ferne wie der Schweif von etwas Fürchterlichem.

Wir hatten früher immer Witze über Schweife gemacht. Und Zähne, Klauen und Augen. Heißer Atem in deinem Nacken. Wir jagten uns gegenseitig mit Geschichten über wilde Bestien, die im Tal lebten, Angst ein. Ein Panther. Ein Python. Ein Fluss-Bunyip, das Menschen unter Wasser zog und sie so leicht ausweidete, als würde es Krabben pulen. (Als könnten die Dinge, die wir uns in unseren dünnwandigen Zelten im Garten ausdachten, schlimmer sein als das, was dort unten lauerte.)

Und Leute sahen auch Dinge. Alle paar Jahre berichtete die örtliche Zeitung, dass eine Großkatze gesichtet worden war, und veröffentlichte ein Foto vom Abdruck einer sagenumwobenen großen Tatze im Erdreich, mit einem Feuerzeug als Größenvergleich daneben. Oder am Fluss herrschte die Bullenhai-Angst. Einmal war die Hälfte eines verstümmelten Hundes in den Mangroven angeschwemmt worden und die Zeitung hatte behauptet, ein Hai sei dafür verantwortlich gewesen. Zu der Zeit war ich der Ansicht, dass es einfach zu beweisen sei, da das, was immer es war, die Hälfte des Hundes mit dem Microchip verschluckt hatte. Doch Dad hatte erklärt: Der Microchip bedeutete nicht, dass man das Ding nachverfolgen konnte. Nur, wenn wir den Chip hätten, könnten wir darüber den Namen und die Adresse des Hundehalters erfahren.

Ein anderes Mal veröffentlichte die Zeitung eine Reihe von Nachtaufnahmen, um die Existenz eines Panthers zu beweisen. Dunkle, verschmierte Bilder mit reflektierenden Augen linsten von der Titelseite, doch an dem Punkt, an dem die Zeitung gefaltet und von den Tooley-Brüdern, die jeden Dienstag die Zeitungen austeilten, aus einem Autofenster geworfen worden war, war es unmöglich zu sagen, was eine Großkatze war und was Sandwichflecken.

Als ich zu Hause eintraf, war es erleuchtet wie die Minibar eines Hotels. Es wirkte kleiner und bescheidener, als ich es in Erinnerung hatte. In der Einfahrt schüttelte ein riesiger Angophora, der bis über die Garage hing, seine Blätter über mir aus. Der Duft von Eukalyptus war wie ein Schlag in die Magengrube.

»Da bist du ja!« Mum umarmte mich auf der Türschwelle. »Sie ist da, Graham! Sie ist hier – Tikka ist zu Hause!« Sie nahm mir die Tasche von der Schulter, eine zweite aus der Hand, und scheuchte mich dann mit der Hüfte den Flur hinunter und in die gelbe Küche hinein.

»Wie war der Flug?«, wollte Mum wissen. »Hast du etwas gegessen? Setz dich und ich mache dir eine Tasse Tee. Dad holt deine Sachen aus dem Wagen. Was, nur diese Taschen? Ist das alles? Wie lange bleibst du? Wir waren den ganzen Nachmittag bei den Heddinglys«, erzählte sie mir. »Hast du davon gehört, dass Jade Heddingly heiratet? Und das Haus der van Apfels wurde schon wieder verkauft. Mrs. McCausley kann dir den Preis nennen.«

Sie rasselte durch die Liste von Dingen, die sie eigentlich nicht hätte erwähnen wollen. Wie lange würde ich bleiben? Eine weitere Hochzeit. Die van Apfels. Auf dem Küchentisch lag ein uraltes Women’s Weekly Kochbuch mit erwartungsvoll gespitzten Eselsohren.

Dad kam hereingeschlendert und umarmte mich fest.

»Schön, dich zu sehen, Tik.« Er zerzauste mein Haar.

Auf dem Küchentresen beschwerte sich der Wasserkocher.

»Guten Flug gehabt?« Dad setzte sich an den Küchentisch, die Arme verschränkt, die Brille leicht schief. »Ich habe euch auf Flight Tracker verfolgt.«

Flight Tracker war dieser Tage Dads Lieblings-App.

»Seid ein bisschen spät gestartet«, erzählte er mir, als sei ich nicht an Bord gewesen, »aber habt über dem Pazifik wieder aufgeholt.«

»Das war, als wir uns in unseren Sitzen alle nach vorn lehnen mussten. Damit wir schneller sind«, erklärte ich.

»Freche Kröte.«

»Es ist eine Methode zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.«

»War dein Flug deshalb so günstig?«, witzelte er.

Denn es mochte meine Idee gewesen sein, nach Hause zu kommen, um Laura zu sehen, doch Mum und Dad mussten meinen Flug subventionieren.

»So in der Art«, sagte ich kleinlaut.

Mum brachte drei Becher Tee rüber zum Tisch und stellte sie auf Korkuntersetzer. Nachdem sie in Rente gegangen waren, hatten sich Mum und Dad einen Leichtbau-Wohnwagen gekauft und jeder Untersetzer auf dem Tisch war ein Andenken von einer anderen Touristenattraktion. The Big Banana! The Big Bull! The Big Merino! brüllten einem diese Untersetzer entgegen.

»Große Tour für einen kleinen Wohnwagen«, stellte ich fest.

»Trink das.« Mum ignorierte meine Bemerkung und nickte Richtung des heißen Tees, den sie vor mir abgestellt hatte. Der Becher war schwer und altmodisch. Der Tee war genau so, wie ich ihn mochte.

»Ich werde dir ein paar Toasts machen, Tik«, sagte sie. »Du siehst aus, als hättest du seit Monaten nichts gegessen.«

Wir alle starrten auf meinen ausgeleierten Hoodie, meine ausgewaschenen, schwarzen Leggings und meine Füße in nicht zusammenpassenden Flugzeugsocken. Ich pustete über meinen dampfenden Tee.

»Wo ist Laura?«

»Schläft«, sagte Mum.

»Sie wird schnell müde«, erklärte Dad.

»Wie geht es ihr?«, fragte ich vorsichtig.

Mum setzte sich mir gegenüber und atmete tief ein. Dad legte seine Hand auf ihr Knie und überraschte mich dann damit, dass er anfing zu weinen.

»Was? Ist es schlimmer geworden? Es ist schlimmer geworden, Dad, oder? Warum habt ihr mir nichts erzählt?«

»Wir haben dir alles erzählt, Tik«, sagte Mum. »Sie beginnt bald mit der Chemo und die Prognosen sind gut. Gott sei Dank hat das Ding nicht gestreut.«

Dad wischte sich mit der Handkante über die Augen. Setzte die Brille wieder auf und hob das Kinn von der Brust.

»Wenn man in unserem Alter ist, rechnet man mit so etwas«, sagte er. »Man rechnet damit, dass Freunde krank werden, vielleicht man selbst. Aber es sollte niemals dem eigenen Kind passieren …«

Seine Stimme wurde wieder brüchig und erstarb dann.

Und Mum fuhr mit einem Arm über das Tischtuch und glättete unsichtbare Falten. Ihr Handrücken war von Altersflecken gezeichnet.

»Zauberhafte Laura«, seufzte sie.

Laura hatte erst vor gut einer Woche angerufen, um mir zu sagen, dass es Krebs war. Nodular sclerosis Hodgkin lymphoma. Sie war irgendwie emotionslos gewesen, sogar als sie über sich selbst redete, und ich stellte sie mir in ihrem Krankenschwesternkittel vor, während sie mit mir telefonierte.

»Ich komme nach Hause«, sagte ich ihr. »Ich buche noch heute einen Flug.«

»Warum?«, fragte sie. »Es gibt nichts, was du tun könntest.«

»Ich komme trotzdem. Ich möchte dich sehen.«

»Ich sehe möglicherweise nicht gerade toll aus«, warnte sie.

Als wir telefonierten, saß ich in der Bahn. Auf meinem Weg ins Labor. Vor dem Zugfenster: Rote Ziegelsteinbauten, so unablässig wie der Regen auf dem Glas. Meine Schwester rief nie morgens um diese Zeit an –, sondern nur von zu Hause aus, kurz nach Mitternacht –, also wusste ich noch bevor sie etwas sagte, dass etwas nicht stimmte.

»Meine Verbindung bricht vielleicht gleich zusammen. Ich sitze in der Bahn«, erklärte ich.

»Mein Leben ist gerade zusammengebrochen«, entgegnete sie.

Als ich sie das erste Mal sah, an jenem Abend, als ich vom Flughafen kam, schlenderte sie in die Küche, trug einen schlaffen blauen Bademantel und eine ebensolche Miene. Sie durchstöberte meine Tasche, die ich auf dem Tisch liegen lassen hatte. »Oh, Duty Free«, sagte sie.

Ich ließ meinen Tee auf dem Tisch zurück, warf die Arme um sie, vergrub mein Gesicht an ihrem Hals und sog ihren Duft ein.

»Oh, Lor.«

»Du hättest nicht zurückkommen sollen«, sagte sie mürrisch. »Das musstest du nicht tun.«

»Doch, musste ich«, sagte ich und glättete den Teil ihrer Haare, der noch vom Schlaf zerzaust war. Im Gegenzug beugte sie sich vor und steckte das Schild wieder hinein, das hinten aus meinem Hoodie herausguckte.

»Wir sind wie Schimpansen«, sagte ich, »die sich gegenseitig putzen.«

»Du vielleicht«, sagte sie schelmisch. »Du hast ja auch das passende Gesicht dafür.«

»Affenhirn.«

»Affenkopf.«

Ich grinste und drückte meine Wange an ihre.

Es sollte noch eine Woche dauern, bis eine von uns das Verschwinden der van Apfel-Mädchen erwähnte, und selbst dann lavierten wir beide darum herum.

»Hast du es jemandem erzählt?«, fragte meine Schwester so nebenbei, als würde sie sich nichts aus meiner Antwort machen. Als könnte ich nicht sehen, wie sie den Atem anhielt.

»Hast du?«

»Ich habe zuerst gefragt«, insistierte sie und war wieder vierzehn Jahre alt.

Was mich auf ewig elf Jahre alt machte.

KAPITEL DREI

In jenem Sommer verloren wir alle drei Mädchen. Wir ließen sie entgleiten wie die Worte eines halb erinnerten Liedes, und als eine zurückkehrte, war es zunächst einmal nicht die, an die wir uns zu erinnern versuchten.

Auch der Frühling schlich sich davon. Stahl sich fort in die Büsche und dort, an seiner Stelle, stand ein Sommer, der die Luft versengte, unsere Nasenlöcher verbrannte und den Gestank versiegelte. Wie die Deckel unserer Tupperdosen.

»Jade Heddingly sagt, wenn es heiß genug wird, würde dein Schatten verpaffen«, berichtete ich.

»Es heißt verpuffen!«, trumpfte meine Schwester auf. »Jade Heddingly ist eine Idiotin, genau wie du, und davon abgesehen kann dein Schatten weder verpaffen noch verpuffen oder sonst was. Dein Schatten ist immer da, du Dummkopf.«

»Nicht im Dunkeln.«

Mum hatte recht: Im Dunkeln kann man seinen Schatten nicht sehen. Sie stand in der Küche und riss die Köpfe von Zylinderputzer-Stängeln. Flitsch, flitsch, flitsch. Sie knickte die verwelkten Blüten ab und ließ sie in das Spülbecken fallen, ihre feinen, stacheligen Haare hatten dasselbe Rostrot wie der Schorf, den wir uns von den Knien kratzten. Es war das Jahr, in dem der Kalte Krieg endete. Das Jahr, in dem sie für immer aufhörten, den Atari 2600 zu bauen. Ich war elfeinsechstel, doch das reichte nicht. Inzwischen hatten wir erfahren, dass Schatten in der Finsternis verschwinden.

»Was hat Jade dir noch erzählt?«, fragte Laura.

Sie wartete mit ihrer Frage, bis Mum in die Waschküche gegangen war und wir beide allein am Küchentisch saßen, wo wir so taten, als würden wir unsere Hausaufgaben machen.

»Über Schatten?«

»Über alles. Los, was hat Jade noch gesagt?«

Jade Heddingly war vierzehn, was bedeutete, dass sie alt genug war, um eine Zahnspange zu tragen, aber nicht alt genug, um diese Zähne, ihre Zunge und den Rest ihres fiesen Mundwerks davon abzuhalten, »fraachen« zu sagen statt »fragen«. Jade sagte es weiterhin falsch, auch nachdem der Rest von uns Worte wie »Supamat« und »Schapijokse« hinter sich gelassen hatte, samt all den anderen Wortmixturen aus unserer Kleinkindzeit. »Warum fraachst du nicht nach meiner Meinung?«, jammerte sie immer. Als ob man deshalb jemals seine eigene Meinung ändern würde.

»Was hat Jade noch gesagt?«, echote ich.

»Genau.«

Ich lehnte mich vor und antwortete dann: »Sie hat mir gesagt, wenn man eine Leiche verstecken will, muss man sie gut zwei Meter unter der Erde begraben und dann einen Meter darüber einen Hund.«

»Warum?«

»Damit die Suchhunde der Polizei nur bis zum toten Hund graben und die Leiche darunter nicht finden.«

»Das ist ja eklig!«, quietschte meine Schwester.

»Na ja, du hast gefraacht.«

»Ist es wahr?«

»Weiß ich nicht«, gab ich zu.

»Hat sie noch etwas anderes gesagt? Du weißt schon, irgendwas über … du weißt schon.«

»Nichts.«

»Bist du sicher?«

»Ja, bin ich«, sagte ich abwehrend. »Jade weiß überhaupt nichts darüber«, fügte ich hinzu.

Sie hatte überhaupt keinen Schimmer von irgendetwas.

Was wir alle wussten – selbst damals –, war, dass das Tal stank. Himmel, es miefte. Es roch entsetzlich. Als wäre etwas Übles ausgegraben worden, bevor die Wolken sich wieder darüber schlossen, tief liegend, blutunterlaufen und erstickend.

Sie haben nie herausgefunden, warum.

Es war nicht allein Ruths Schuld. Das Tal hatte schon lange schlecht gerochen, noch bevor irgendeines der van Apfel-Mädchen vermisst wurde. Selbst von unserem Haus, oben auf dem westlichen Kamm, zog der Gestank an einem heißen, trockenen Tag die Schlucht hoch und klatschte uns ins Gesicht, und nachdem der Kalte Krieg zu Ende war, gab es nur noch heiße, trockene Tage.

Jener Sommer war der heißeste in der Geschichte.

Damals war das Tal nur durch Sackgassen erschlossen worden. Es war mit einem Einschnitt geöffnet worden, wo sich eine schmale zweispurige Straße hinunterschlängelte, herum, über den Fluss und dann wieder hoch und hinaus, doch die eigentlichen Erdarbeiten waren vor langer Zeit durchgeführt worden, von Menschen, die viel primitiver waren als wir. Das Tal war breit und tief. Beide Seiten waren mit Bäumen bedeckt. Dürre, verkrüppelte Kasuarinen ergossen sich aus dem Talkessel, schluckten das Sonnenlicht und erstickten den Tidefluss mit ihren Nadeln. Weiter oben wuchsen Myrtenheiden und Teebäume mit ihrem Duft nach Kampfer und Zitronen. Dann kamen Haarnadel-Banksien, Hagebutten und Eukalypten aller Art, bis hin zu Angophora-Bäumen, die verdreht und verstümmelt entlang des Kamms standen.

In der Schule nannten wir das Tal »Poritze«.

Wir hielten uns von den Pryders und den Callum-Jungs fern sowie vom Rest der Handvoll Kinder, die entlang des Tals in den Ansammlungen armseliger Hütten lebten. Doch das Seltsamste an dem Ort waren nicht die Kinder, die dort lebten. Es war nicht die Stille oder die Art, wie die Sonne spät am Morgen ins Tal rutschte und sich am Nachmittag so schnell wie möglich wieder aus dem Staub machte. Nein, das Scheußliche daran war die Form dieses Ortes. Diese schrecklichen Klippen, von denen man stürzen konnte. Das Tal hatte keine V-Form, wie normale Flusstäler; stattdessen war der ganze Canyon wie ein ausgehöhltes U. Es war am Boden fast so breit wie oben, als wäre ein riesiger Felsen herausgemeißelt worden, aber irgendwie war es, als hätten wir auch den verloren.

Es war eine fette Spalte. Eine Lücke.

Selbst heute ist seine Topografie nur wegen dem erwähnenswert, was fehlt.

Ich habe oft viele Stunden allein dort unten verbracht. Ich ging hin, wenn ich mich langweilte – wenn meine Schwester bei Hannah war – und wenn der Wind ausnahmsweise mal aus der richtigen Richtung wehte und der Gestank nicht so scheußlich war. Für gewöhnlich pflückte ich Heidekrautgewächse und saugte den Nektar aus ihren winzigen rosafarbenen Hälsen und dann tat ich so, als wären sie giftig und ich würde sterben. Damals war Sterben nichts, wovor man Angst haben musste. Zumindest hatte Hannah einmal gesagt, dass ihr Vater das gesagt hätte, und ihr Vater hatte es von Gott. Aber andererseits war Hannahs Vater nie wirklich gestorben und deshalb sagte ich: »Was weiß dein Vater denn schon?«

Was keiner von uns wusste – was wir nie wissen würden –, ist, was mit Hannah und Cordie in jenem Dezember passiert war.

Von Ruth wussten wir es, da sie zurückkam, die Lippen zu einem Jammern verzogen, als hätte sie ihr Geld fürs Mittagessen verloren, anstatt sich ganz allein im Busch zu verlaufen. (Oder schlimmer: nicht allein. Was, wenn sie nicht allein gewesen war?)

Als man sie fand, guckte sie aus einer tiefen Spalte in einem der Felsbrocken am Fluss hervor. Sie steckte ganz unten drin, in den Spalt geschoben, als hätte sie versucht, mit den Füßen voran hineinzuspringen, doch die Schlucht hätte sich an ihr verschluckt. Hätte sie in letzter Minute wieder ausgespuckt.

Wade Nevrakis erzählte uns, dass so viele Fliegen über Ruths Felsbrocken krochen, als die Polizei sie fand, dass es aussah, als würde er sich drehen. Doch die Eltern von Wade Nevrakis betreiben den Feinkostladen in der Nähe unserer Schule, also weiß ich nicht, warum Wade dachte, wir würden ihm glauben, dass seine Eltern irgendwo in der Nähe gewesen wären. (Aber als Kelly Ashwood verbreitete, dass Ruth noch genug am Leben gewesen wäre, um zu sagen: »Kannich’n Rainbow Paddle Pop, wenn ich sage, dass ich Halsweh habe?«, also konnte man das fast glauben, denn alle wussten, dass Kelly Ashwood eine Tratschtante war und auch, dass Ruth verfressen war.)

Es waren dreizehn Detectives, zwei Sonderermittler aus der Stadt, Forensiker plus die gesamte örtliche Polizei und die Freiwilligen vom SES – dem staatlichen Rettungsnotdienst – notwendig, um Ruth an jenem Tag in dem Stein zu finden. Sie alle und die Rabenkakadus, die am Himmel darüber kreisten. Sie hätten nicht dort sein sollen, diese Rabenkakadus. Nicht in der Anzahl und nicht während der Brutzeit, und doch waren sie dort, flogen Runde um Runde, wieder und wieder, wie eine Schallplatte, die an einem Kratzer hängengeblieben war.

Als sie Ruth entdeckten, waren ihre Augen zusammengekniffen, als hätte sie genug gesehen. Als könnte sie es nicht ertragen, hinzusehen. Und außer einem Streifen Dreck auf ihrer linken Wange und ein paar vertrockneten Piniennadeln, die in ihren geflochtenen Zöpfen steckten, wirkte sie unbeschadet, und so, als würde sie beten.

Das hätte ihren Eltern gefallen.

Wir alle hörten an jenem Tag das Heulen der Sirenen, als sie sich stoßweise die Biegungen hochschraubten und dann aus dem Tal heraus, durch das am frühen Nachmittag bereits die Schatten krochen. Das Geräusch der Sirenen schwoll in jeder Kurve an und dann wieder ab. Lauter und dann leiser, während der Fahrer die Kurven nahm. Mrs. van Apfel war zu dieser Zeit in der Einsatzzentrale und wartete auf Detective Senior Constable Mundy und man erzählte, dass sie erstarrte, als sie die Sirenen hörte, da die Nachricht von Ruth sie noch nicht erreicht hatte. Mrs. McCausley, die an der Ecke unserer Sackgasse wohnte, war in der Einsatzzentrale und bereitete Tee für die Suchtrupps vor. Sie sagte, Mrs. van Apfels Kopf schnellte zu dem Geräusch herum wie der eines Hundes, der den Pfiff seines Herrchens hört.

Jedes Heben und Senken der Melodie der Sirene sei gewesen »als würde Gott persönlich die Tür zum Schmerz dieser armen Frau öffnen und schließen«, erzählte uns Mrs. McCausley.

Mrs. McCausley war »getuppert«. Zumindest hat sie mir das erzählt.

»Sie war was?«, fragte Mum, als ich es ihr berichtete. »Solch ein Wort gibt es nicht.« Mum war Bibliothekarin, also wusste sie alles über Wörter. Wörter und abgelaufene Ausleihfristen.

»Doch«, insistierte ich. »Mrs. McCausley hat es mir erzählt.«

Doch es waren diverse Fragen und Antworten nötig, um herauszufinden, was sie meinte, und erst als ich erklärte, wie Mrs. McCausleys Leben sich zum Besseren verändert hatte, als sie erfuhr, dass Tupperdosen garantiert ein ganzes Leben lang hielten, keine Chips oder Risse bekamen und nicht abblätterten, verstand Mum, aus welcher Ecke das kam.

»Verfluchtes Getuppere«, hörte ich sie zu Dad an jenem Abend sagen, als ich über dem Geländer hing und ihre Unterhaltung belauschte. »Jetzt verkauft sie schon Tupperdosen an unsere Kinder.«

Und sie hörte sich genervt an, genau wie Dad, obwohl ich gar nichts gekauft hatte.

Mrs. McCausley verkaufte Tupperdosen, obwohl es mehr ein Hobby war als ein Job.

»Nur genug, um mich aus Schwierigkeiten rauszuhalten«, sagte sie.

Obwohl alle sehen konnten, dass es bei Mrs. McCausleys Tupperware-Haustürgeschäften eher darum ging, Zwietracht zu säen, als ihr aus dem Weg zu gehen.

Die van Apfels verkauften keine Tupperdosen – sie verkauften gar nichts, soweit wir wussten –, doch sie glaubten fest an Jesus Christus. Jepp, Jesus war ihr Fels. (Und in unserer Gegend machte das eine Familie zur Insel.)

Mr. van Apfel war ein großer Mann mit großen Händen. Breite Schultern und breiter Nacken. Er hatte das glupschäugige Starren eines Kindes. Und wenn er die Regenrinnen anstrich oder die Einfahrt mit einem Hochdruckreiniger säuberte, trug er eine dicke Sicherheitsbrille aus Kunststoff, was den Effekt noch verschlimmerte.

Mr. van Apfel hegte das Haus mit derselben Hingabe wie seine Beziehung zu Gott.

»Echt wahr?«, fragte ich, als er es mir mal erzählte. Es war an einem Samstagmorgen und ich saß schwitzend über den Lenker meines Fahrrads gelehnt und sah Mr. van Apfel dabei zu, wie er kleine Kügelchen in der Größe von Kaninchenkötteln in Reihen auf das Gras schüttete. Wusch-wusch-wusch. Sie fielen in wunderschön ordentlichen Reihen aus der Schachtel.

»Ist das für die Vögel?«, fragte ich ihn.

Im Baum über uns saßen Kookaburras und wir drei – die beiden Kookas und ich – sahen ihm bei der Arbeit zu.

»Weil die Kookas doch Fleisch fressen«, fügte ich hinzu, um behilflich zu sein. Fleisch fressen. Fleisch fressen. Wusch-wusch-wusch. Das Geräusch schlurfte auf leisen Sohlen durch meinen Kopf.

Doch Mr. van Apfel sagte: »Nein. Es ist gut für das Gras.«

Das war der Tag, als er mir die Sache mit Gott erzählte.

Und ich war beeindruckt, dass er zur selben Zeit Gras und seine Beziehung zu Gott wachsen lassen konnte. Und dass die Kaninchenköttel für beides gut waren.

»Fast leer«, sagte er und richtete sich auf, sodass seine breiten Schultern und sein breiter Nacken mein Sichtfeld ausfüllten. Er schüttelte für mich die Schachtel, in der ein paar restliche Kügelchen rasselten.

»Mrs. van Apfel hat mehr davon«, versicherte er mir, obwohl ich mir darüber keine Gedanken gemacht hatte.

Es stimmte, Mrs. van Apfel war sehr organisiert. Ich hatte ihren Küchenkalender voller Warnungen selbst gesehen. Jeder Eintrag im Kalender war in roten Großbuchstaben geschrieben, damit klar war, wofür sie sich als Nächstes wappnen musste. So eine Sorte Mensch war Mrs. van Apfel: Gesellschaftliche Verpflichtungen waren für sie Notfälle. Sie las Widmungen in Büchern und suchte darin nach Beweisen.

Doch in erster Linie war Mrs. van Apfel die Sorte Mensch, die in der Furcht vor den Gefahren lebte, die durch das Leben ihrer Töchter fluteten, genau wie der stinkende, gurgelnde Fluss unter uns.

Vermutlich würde sie jetzt sagen: »Ich hab’s doch gesagt.« Das müsste ihr doch ein Trost sein.

KAPITEL VIER

Am Samstagabend, nachdem die van Apfel-Mädchen verschwunden waren, hielten wir im Coronation Park eine Mahnwache ab. Es waren inzwischen acht Tage seit ihrem Verschwinden vergangen (aber immer noch vierundzwanzig Stunden, bis man Ruth finden würde).

»Irrsinn«, schniefte Mrs. McCausley. »Warum sollte überhaupt jemand den Tatort besuchen, wenn dort draußen noch ein Irrer frei herumläuft?«

Doch Mrs. McCausley ließ sich keine Gelegenheit entgehen, den Rest von uns von oben herab zu betrachten, genau wie ihr Haus von der Erhöhung der nächsten Straßenkreuzung herunterstarrte, und so war sie am Samstagabend mit dabei, wie alle anderen auch.

Die Leute des gesamten Vorortes kamen und bekundeten ihre Unterstützung. Genau wie sie sich die ganze Woche als Freiwillige an der Suche beteiligt hatten und so viele Mahlzeiten für die van Apfels gekocht hatten, dass sie die gar nicht essen konnten. Eine ganze Woche lang beobachtete ich unsere Nachbarn dabei, wie sie Eintöpfe und Nudelaufläufe zur Haustür der van Apfels brachten und ihre bunten, farbig abgestimmten Tupperdosen auf die Fußmatte stellten. Mrs. McCausley wäre über all die Tupperdosen sehr zufrieden gewesen – sie hatte uns fast alle davon selbst verkauft.

Die Nachtwache wurde von Mrs. Lantana geleitet, die Sekretärin des Schulrates. Mrs. Lantana war nicht nur für den Schulrat zuständig, sondern auch für den Dienstplan der Kantine, das jährliche Frühlingsfest und den Laden für Schuluniformen (der jeden dritten Freitag des Monats geöffnet war). Mrs. Lantana war sehr detailverliebt, und so war die Nachtwache genau ihr Ding. Und so war es Mrs. Lantana, die während dieser langen, schrecklichen Tage, in denen der Rest von uns nach Hannah, Cordie und Ruth suchte oder auf seine Eltern wartete, die draußen nach Hannah, Cordie und Ruth suchten, fünftausend jungfräulich weiße Kerzen organisierte, an die wir uns während der Nachtwache klammern konnten.

Der Senior Boys and Girls Choir sang »I am Australian«, so wie er es schon die Woche zuvor beim Showstopper-Konzert getan hatte. Sie hatten es sieben Monate lang geübt, ohne eine einzige Gelegenheit gehabt zu haben, es vor Publikum zu singen, und nun führten sie es zweimal innerhalb von acht Tagen auf. Als sie aufstanden, um loszulegen, versicherte uns die Chorleiterin Mrs. Walliams, sie hätten es speziell für die Nachtwache ausgewählt. Aber das war gelogen, denn alle wussten, dass der Chor nur noch ein anderes Lied konnte, nämlich »Bound for Botany Bay«. Und »Unterwegs zur Botany Bay« war für diesen Abend etwas unpassend. Nicht mit all diesem »toorali-oorali-addity« Chorgeschmetter.

Doch am Ende spielte es keine Rolle, welches Lied der Chor sang, weil zu diesem Zeitpunkt der Suchhubschrauber aufgrund des schwindenden Lichtes zurückkehrte. Er tschkkk-tschkkkte die ganze Zeit über uns, während sie sangen, und beim abgehackten Rhythmus seiner Rotoren klang es, als sei der Chor aus dem Takt. Sie beendeten die letzte Strophe einen halben Schlag zu früh.

Mr. Davidson vom Rotary Club hielt eine Rede und als er fertig war, hoben wir alle unsere Kerzen in die Höhe und sagten gemeinsam: »Bringt unsere Mädchen nach Hause.« In der Krise waren wir stark, das war es, was Mr. Davidson sagte. Stark, wenn es am wichtigsten war.

»Wie fühlst du dich, Tikka?«, fragte Mum, als Mr. Davidson seine Rede beendet hatte.

»Stark!«, erwiderte ich, obwohl mein Arm ehrlich gesagt, langsam davon müde wurde, die ganze Zeit die Kerze zu halten. Mr. Davidson redete eine Ewigkeit und meine Kerze tropfte. Es war schwierig, kein Kerzenwachs auf die Picknickdecke zu kleckern.

Später, als meine Kerze nur noch ein Stummel war und von der Nachtwache nur noch der Geruch von verbrannten Streichhölzern und angesengtem Haar blieb, fragte ich Dad, ob die Polizei mit Puder nach Fingerabdrücken gesucht hätte, so wie im Fernsehen.

»Was? Das ganze Tal einpudern? Jeden einzelnen Baum?«, sagte Laura. Und zum ersten Mal seit über einer Woche fand meine Schwester ein Loch in ihrer Trauer, das groß genug war, damit ein Kichern durchschlüpfen konnte.

Dad sagte ihr, sie solle sich vom Acker machen.

»Sie tun alles, was sie können«, versicherte er mir. »Die Polizei, die Suchtrupps, sie geben alle ihr Bestes.«

Und das taten sie vermutlich auch, was immer das heißen mochte. Aber an dem Tag, an dem Hannah, Cordelia und Ruth verschwanden, hatten sie gemeinsam einundzwanzig Kleidungsstücke dabei. Zwei Paar Converse Turnschuhe (mit Socken); ein Paar pinkfarbene Gummischuhe; drei Schlüpfer; zwei BHs (Ruth trug noch keinen, obwohl sie vermutlich eher einen nötig hatte als ihre Schwestern); zwei T-Shirts; einen Rock (mit Gürtel); ein Kleid und eine Hotpants (Cordies). Sie trugen drei Siegelringe; fünf Armbänder; ein Freundschaftsbändchen (Hannahs, das sie mit meiner Schwester getauscht hatte); zwei Haargummis; außerdem trug Cordelia ein ovales Amulett um den Hals, von dem Sara Addison schwor, dass es eine Locke von Troy Murphys Haar enthalte (obwohl ich denke, dass es eher von Cordies Katze Madonna war). Sie hatten sechs Oberschenkelknochen, neunundneunzig Wirbel, drei Schädel und dreißig Fingernägel. Sechs Kniescheiben, achtundvierzig Handwurzelknochen und eine Unmenge blonder Haarsträhnen, alle durch das Chlor in ihrem Pool alien-grün verfärbt.

Doch all diese Dinge verschwanden – lösten sich einfach in der Hitze in Luft auf. Es blieb kein einziger Hinweis für uns übrig.

Kein Hinweis, bis zu dem Tag, an dem ein Paar pinkfarbene Gummischuhe, ein Kleid, ein Schlüpfer und ein Siegelring, ein Haargummi und zwei runde Wangen (eine dreckverschmiert, die andere nicht), zwei fette Knie (eines aufgeschürft, das andere nicht) und eine Gaumenspalte wieder von dem stinkenden Tal in die brennende Hitze ausgespuckt wurden.

Die van Apfels lebten seit der Zeit in unserer Gegend, als man blockweise Buschland für 13.000 australische Dollar und eine Stunde in der Gesellschaft eines kettenrauchenden Immobilienmaklers erwerben konnte. Und angefangen mit Mrs. McCausley in Hausnummer eins, oben an der Ecke, senkte sich unsere Sackgasse störrisch talabwärts wie ein Löffel, der sich in den Schlund senkte.

Macedon Close war ein Ganglion. Ein Ganglion. (Ich hatte »Ganglion« in der fünften Woche des zweiten Halbjahres auf meiner Buchstabierliste stehen, damals, als wir den »menschlichen Körper« durchnahmen.) Das war unsere Sackgasse: Ein Knoten, der an einer Stelle wächst, wo er nicht sollte, und keiner wusste genau, warum.

Unser Knoten war eine Schwellung aus Tausend-Quadratmeter-Grundstücken, Gärten, Carports, Terrassen, Pergolen und Fischteichen. Aber keine Zäune. Niemand in dieser Gegend baut Zäune. Zumindest nicht vorne, und hinten auch nicht. Nur solche, die entlang der Hausseiten führen, aus Maschendraht oder Reisig oder Pfähle, bei denen die Verbindungsbretter fehlten. Durchlässige Abtrennungen. Sodass alles mit Leichtigkeit von einem Haus zum nächsten driftete. Sodass nichts je zurückgehalten werden konnte.

Einige Familien in unserer Straße lebten schon seit mehr als einer Generation dort, und die van Apfels gehörten dazu. Es war Mr. van Apfels Vater gewesen, der das Haus an der Ecke gegenüber von Mrs. Mc-Causleys gebaut hatte. Genau genommen, lag das van Apfel-Haus an der benachbarten Straße, nach außen zum Rest des Vorortes gerichtet, und zeigte der Macedon Close die kalte Schulter. Aber das störte uns nicht; wir bezogen die van Apfels immer bei allem ein, was wir taten. Luden sie jedes Jahr Weihnachten zu unserem Grill-Straßenfest ein.

»Ein Muttermal auf der hellen Ziegelsteinhaut unserer Nachbarschaft«, so nannte Mrs. McCausley das Haus der van Apfels und bezog sich dabei auf seine dunklen Backsteine und die dunklen Sprossenfenster. Die perfekten schwarzen Dachziegel. Das Haus wurde in makellosem Zustand gehalten, doch selbst das besänftigte Mrs. McCausley nicht. »Exhibitionist«, war das Wort, das sie benutzte.

Drinnen wand sich eine düstere Wendeltreppe ganz bis nach oben. Ihr stählerner Mittelpfosten war wie ein Pflock, der versuchte, das Haus auf der Erde festzupinnen. Als würde es direkt in den Himmel aufsteigen, wenn es nicht in unserer Sackgasse angenagelt wäre.

Mr. van Apfel senior lebte allein in diesem Haus, bis irgendwann, zu Beginn ihrer Ehe, sein Sohn und