5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

La vida de la subinspectora Rebeca Santana quizá no difiera tanto de la de cualquiera de nosotros. De vez en cuando surgen problemas con la pareja y algunas amistades y, cómo no, tiene algunos conflictos laborales. Pero Santana, que se crió en el popular barrio del Carmelo, en Barcelona, tiene un pasado doloroso que no puede —y no quiere— olvidar y que se ha cobrado un alto precio en la relación con sus padres y entorno más próximo. Mientras Santana y su compañera Miriam Vázquez intentan desmantelar una red de tráfico de menores, que a la postre reabrirá antiguos casos que se creían ya cerrados, los demonios del pasado y del presente perturbarán sus vidas. Por si fuera poco, un asesino que consiguió huir de Santana tiempo atrás parece haber regresado a Barcelona, y su madre, recién salida de la cárcel, es secuestrada. Entretanto, su pareja, Malena, lleva un caso muy delicado y con trasfondos personales en su nueva condición de fiscal. En esta tercera entrega de la serie de la subinspectora Santana, tras Curvas peligrosas (Odisea Editorial 2010) y Contra las cuerdas (Editorial Alrevés 2012), los amantes de esta policía que monta una Harley-Davidson disfrutarán no solo de un nuevo caso, o deberíamos decir casos, sino también de una Santana más humana que nos abrirá las puertas a su pasado y a su relación con Malena, el verdadero amor de su vida. Y es que la subinspectora Santana es, con cada novela, un personaje cada vez más esencial para entender la novela negra española, y Susana Hernández no es una promesa emergente, sino un valor indiscutible dentro del género negro de este país.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Susana Hernández (Barcelona) ha estudiado Imagen y Sonido e Integración Social y compagina estudios de Investigación Privada y Psicología. Ha colaborado en varios medios de comunicación escritos, ejerciendo como crítica musical y redactora de deportes, así como de locutora en medios radiofónicos. Ha publicado las novelas: La Casa Roja, premio Ciudad de Sant Adrià 2005 (Lc Libros 2013), La puta que leía a Jack Kerouac (Lesrain 2007,Lc Libros 2012), Curvas Peligrosas (Odisea Editorial 2010) y Contra las cuerdas, finalista a la mejor novela en el Festival Valencia Negra2013 (Editorial Alrevés 2012). Rebeca Santana, protagonista de la serie que incluye hasta la fecha las novelas Curvas peligrosas, Contra las cuerdas y Cuentas pendientes, fue elegida mejor personaje femenino de novela negra y policial en los premios LeeMisterio 2012. Asimismo ha participado en varias antologías de género negro: Elles també maten (Llibres del Delicte 2013), Fundido en negro (Editorial Alrevés 2014) y Diez negritos, nuevas voces del género negro español (Editorial Alrevés 2015). En 2015 se ha estrenado como autora de teatro con el texto El ascensor, que recientemente ha sido adaptado al cine. En su haber cuentan diversos premios de novela, relato y poesía. Actualmente imparte talleres literarios, coordina el blog de novela negra Black Club www.clubnegro.blogspot.com y colabora en diversas publicaciones.

La vida de la subinspectora Rebeca Santana quizá no difiera tanto de la de cualquiera de nosotros. De vez en cuando surgen problemas con la pareja y algunas amistades y, cómo no, tiene algunos conflictos laborales. Pero Santana, que se crió enel popular barrio del Carmelo, en Barcelona, tiene un pasado doloroso que no puede —y no quiere— olvidar y que se hacobrado un alto precio en la relación con sus padres y entorno más próximo. Mientras Santana y su compañera Miriam Vázquez intentan desmantelar una red de tráfico de menores, que a la postre reabrirá antiguos casos que se creían ya cerrados, los demonios del pasado y del presente perturbarán sus vidas. Por si fuera poco, un asesino que consiguió huir de Santana tiempo atrás parece haber regresado a Barcelona, y su madre, recién salida de la cárcel, es secuestrada. Entretanto, su pareja, Malena, lleva un caso muy delicado y con trasfondos personales en su nueva condición de fiscal. En esta tercera entrega de la serie de la subinspectora Santana, tras Curvas peligrosas (Odisea Editorial 2010) y Contra lascuerdas (Editorial Alrevés 2012), los amantes de esta policía que monta una Harley-Davidson disfrutarán no solo de un nuevo caso, o deberíamos decir casos, sino también de una Santana más humana que nos abrirá las puertas a su pasado y a su relación con Malena, el verdadero amor de su vida.

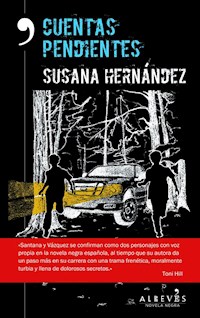

CUENTAS PENDIENTES

Primera edición: septiembre del 2015

Para Josep Forment, siempre con nosotros

© Susana Hernández, 2015

© de la presente edición: Editorial Alrevés, 2015

Diseño e ilustración de portada: Mauro Bianco

Editorial Alrevés S.L.

Passeig de Manuel Girona, 52 5è 5a • 08034 Barcelona

ISBN digital: 978-84-16328-21-5

Producción del ebook: booqlab.com

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Alea iacta est (La suerte está echada)

Viajaré hasta el fin de la noche,

derribando todas las fronteras,

bajo un cielo azul de terciopelo

soñaré que ya no tengo miedo.

Para Josep Forment, que creyó en mí y en Rebeca Santana

CUENTAS PENDIENTES

SUSANA HERNÁNDEZ

Intro: Fuego purificador

Mañana de San Juan

La ciudad amaneció envuelta en una ola de calor sin precedentes, aliñada con una humedad relativa del aire cercana al ochenta por ciento que hacía casi imposible respirar. Pol se asomó a la ventana de su habitación. Allí no encontró un gramo de aire puro. Había fantaseado a menudo con la idea de arrojarse al vacío y aterrizar sobre el césped siempre recién recortado. Pero no era suficiente. No bastaba con una muerte corriente y, por qué no decirlo, vulgar. Merecía un castigo mucho más cruel, a la altura de su terrible pecado. Consultó a través del móvil su cuenta de Twitter y la de Facebook. Sus amigos comentaban la verbena. ¿Lo echarían de menos cuando ya no estuviera? Para él, el camino terminaba con diecisiete años y dos meses. Habría sido interesante poder asistir a su propio entierro, escuchar los comentarios a escondidas. Janira lloraría su ausencia. Sintió un pinchazo en el pecho al pensar en ella, y algo lejanamente parecido al arrepentimiento. No, no podía echarse atrás. Apagó el móvil. Se puso una camiseta limpia, su camiseta de la suerte, y se preparó un zumo de naranja. Su madre insistía machaconamente en que el desayuno era la comida más crucial, ya que proveía de la energía necesaria para afrontar el día. Desde luego iba a necesitar una buena dosis de coraje para suicidarse, o al menos de determinación, algo que a Pol no le sobraba habitualmente. Estaba acostumbrado a dejarse llevar. Por una vez, tomaría las riendas, aunque fuese para dar el portazo definitivo.

Se tomó el zumo despacio, saboreando el punto justo de acidez. Se le hacía extraño pensar que sería el último zumo de naranja que tomaría en su vida. Probablemente, la cosa no era para tanto. Hay una primera vez para todo, y también una última. Enjuagó el vaso y lo colocó en el lavavajillas. Echó un último vistazo a su casa y bajó al trastero. Salió al exterior con un bidón de gasolina en la mano y un mechero en la otra. Hacía un día precioso. La calle estaba casi desierta. A lo lejos, pasados los contenedores de la esquina, un hombre paseaba a su perro. Los petardos sobrantes de la verbena estallaban sin ganas. Pol desenroscó el tapón y vertió el contenido del bidón por todo su cuerpo. Encendió el Zippo. La llama bailó en el aire húmedo y cargado apenas un instante eterno. Muy despacio, como a cámara lenta y con una extraña sonrisa en los labios, acercó la llama a su cuerpo. En cuestión de segundos, ardía como una antorcha humana, bamboleándose por el pasaje Bonavista entre alaridos desgarradores.

1

Un asunto feo

Seis meses después... Nochevieja

La llamada se produjo justo cuando el encargado de la vigilancia estaba a punto de cerrar el sótano con llave, como hacía cada vez que entraba y salía. El timbre del teléfono lo descentró.

—Hola, tío. Feliz año.

Cerró la puerta sin echar la llave y se alejó. Su voz juvenil se diluyó en el tramo de escaleras que conducía a la planta baja del chalé.

Guille no podía creer su suerte.

Esperó casi un minuto, por si caía en la cuenta de su olvido y volvía. Kike seguía en la cama, tumbado boca abajo.

—Eh, oye.—Lo zarandeó—. Que no ha cerrado con llave. Podemos salir. Vamos, venga. No hagas ruido.

Kike era algo más alto que él y bastante más robusto. Al principio pensó que su fortaleza física sería sinónimo de valentía, pero pronto se dio cuenta de que no existía la menor relación entre las dos cosas. Kike no hacía más que llorar y arrebujarse en la cama. Levantó un lado de la cara. Las lágrimas empapaban su mejilla y el cuello.

—Venga, vámonos.—Tiró de él—. Deprisa.

—Nos cogerán —contestó, sin moverse de la cama.

—Yo me voy. ¿Vienes o qué?

Kike titubeó. Miró angustiado hacia la puerta entreabierta y de nuevo las lágrimas rodaron por su cara redonda y pecosa. Se secó con el brazo, avergonzado. Puso los pies en el suelo con cuidado y poca estabilidad. Guille lo agarró del chándal de la Selección con su nombre escrito en la espalda, se puso un dedo en los labios y avanzaron hacia la puerta andando de puntillas. Dos voces masculinas llegaban amortiguadas por el estruendo festivo de los fuegos artificiales. Las voces provenían de la estancia inferior. El vigilante no estaba con ellos. Prestó atención a este detalle. Debían estar muy atentos, evitar hacer ruido y correr muy rápido.

Eran sus únicas opciones.

Subieron, con sumo cuidado, agarrados de la mano. Kike temblaba como una hoja. Guille se volvió y trató de sonreír para tranquilizarlo. Enfilaron el último tramo de escaleras. Los dos hombres estaban de espaldas a ellos, contemplando los fuegos artificiales, cerveza en mano. En el último escalón, Kike estornudó. Guille se quedó paralizado. Cerró los ojos para no ver a los hombres cernirse sobre ellos y arrastrarlos de nuevo al sótano oscuro y mohoso. Pero no ocurrió nada. Tardó un poco en comprender que el estallido del cohete había eclipsado el estornudo. Les quedaban apenas un par de metros para alcanzar la puerta. ¿Estaría cerrada con llave? La posibilidad lo desanimó. Quizás Kike tuviera razón. No podrían huir. Los atraparían sin ningún esfuerzo. Uno de los hombres se sentó de lado, en el alféizar de la ventana, con una pierna colgando y la otra doblada sobre el marco. Guille le observó beber un trago de cerveza directamente de una botella. El líquido bajó despacio por su garganta. Si giraba la cabeza unos centímetros, los vería, de pie, sujetos al pasamanos de la escalera, aterrados, con los ojos muy abiertos y el pulso acelerado. Un cohete en forma de espiral y vivos colores estalló en el cielo y el hombre movió la cabeza hacia el exterior, con una sonrisa despreocupada.

—Siempre me han gustado los fuegos artificiales. Desde canijo.

—Pues a mí no —contestó el otro, con voz ronca y marcado acento extranjero, al que apenas veía de refilón—. ¿Los chavales están listos?

—Tranquilo. Es pronto.

—Tienen que estar preparados antes de la una.

—Ya lo sé.

Los dos niños avanzaron en dirección a la puerta. Guille se detuvo, pegado a la pared. Esperaría el próximo cohete para intentar abrir. Kike había dejado de llorar. La tensión lo mantenía en un estado casi catatónico. Actuaba por inercia, arrastrado por el arrojo de Guille. Tras unos segundos de espera interminable, llegó el estallido. La gran oportunidad. Guille soltó a Kike y empujó el pomo. La puerta se abrió suavemente.

No tenían un plan.

¿Qué iban a hacer? ¿Correr hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Gritar pidiendo socorro o aporrear el timbre de una casa? Todas las alternativas parecían buenas y malas al mismo tiempo. Kike lo miraba con los ojos desorbitados, esperando las instrucciones.

—Corre —susurró Guille—, corre todo lo que puedas.

Guille y Kike corrieron por el sendero de hierba bordeado de piedras y enanos de cerámica y salieron a una calle empinada, de asfalto irregular. La cercanía de la montaña se respiraba en el aire seco y helado. En los jardines iluminados de los chalés sonaban risas ebrias, voces, varios televisores y músicas dispares que se solapaban unas a otras. Poco después, escuchó una discusión subida de tono y el rugido de un motor. El corazón se le paralizó en el primer sprint. Giró la cabeza por encima del hombro sin dejar de correr. Una ranchera plateada enfilaba la cuesta a toda velocidad. Kike aceleró y lo adelantó. Era buen corredor. Le hizo señales para que se internara en el campo. Era la primera decisión que tomaba por su cuenta, y le pareció acertada. La ranchera tendría más dificultades para seguirlos campo a través. Guille corría mirando atrás. Los faros iluminaron la hierba gris y seca. Corría en zigzag, cada vez más agotado. Kike, dueño de una zancada larga y poderosa, seguía a buen ritmo.

—Vamos, Guille, vamos.

La luz de los faros se apagó y, ante Guille, se abrió la oscuridad de una llanura que parecía infinita. Intentó localizar la ranchera, pero no lo consiguió y se concentró en seguir corriendo entre jadeos y un punzante dolor en el costado. Kike le llevaba varios metros de ventaja. No podía más. Se agachó para recuperar el aliento, empapado en sudor. Al fondo, intuyó la sombra amenazadora del bosque. Se fijó como meta internarse en la arboleda. Le daba miedo el bosque, pero no tanto como el sótano húmedo, no tanto como lo que pudieran hacerles aquellos hombres.

Los faros le apuñalaron los ojos.

La ranchera estaba frente a Kike, rugiendo como un animal hambriento. El chándal rojo de la Selección quedó atrapado en el halo de luz. Guille retrocedió trastabillándose. Dos de los captores saltaron al suelo. El tercero, el que los vigilaba, se quedó en el interior. La traca final de los fuegos artificiales iluminó el cielo despiadadamente, formando la frase: «FELIZ AÑO NUEVO», en varios idiomas. Antes de perderse entre los árboles desnudos y temblorosos, echó la vista atrás.

Kike estaba en el suelo, sangrando.

La cola en la tienda de comida preparada era antológica. Santana ahogó un bostezo y revisó en el móvil el nuevo alud de felicitaciones pendientes de contestar.

Año nuevo, vida nueva.

Probablemente, la frase más repetida al comienzo de cada año. Una frase hecha tan hueca e insustancial como una oración o el mensaje de una galleta de la suerte.

Santana no quería una vida nueva. Anoche, con la boca atestada de uva, el único deseo que pidió, por si los hados tuvieran a bien concederlo, fue precisamente seguir como estaba, con margen de mejora, por no pecar de conformista, para los achaques de salud de su abuelo. Haciendo balance, el año finiquitado dejó un regusto agridulce, tenía la sensación de que su vida de los últimos doce meses, y acaso más allá, se deslizaba por una vertiginosa montaña rusa: La ruptura con Malena a comienzos del año pasado, la posterior reconciliación, la investigación del «Violador del cuchillo», que se había cobrado un altísimo precio emocional, el coma de Aina, una de sus mejores amigas.

La parte final del año trajo la incorporación de Malena a la fiscalía y la puesta en libertad de Puri, la madre de la subinspectora, condenada por un doble asesinato cometido veintidós años atrás. Más felicitaciones. Por cierto, no había ninguna de Puri, aunque el día de Nochebuena le envió una efusiva felicitación de Navidad que Santana tardó un par de días en contestar. No estaba muy segura de querer, o de saber, cómo normalizar la relación con ella. Unos días intentaba poner de su parte, y otros, sencillamente, no encontraba las fuerzas.

—Nena. —La voz de Malena vibró con una nota de humor a través de la línea telefónica—. ¿Estás cocinando tú misma los canelones? Tu abuelo y yo ya estamos a punto de zamparnos a los pastores del belén.

—Hay muchísima gente —rio—. Espero que me toque pronto, por lo menos antes de que vuelva a cambiar el año.

Al cabo de veinte minutos, Santana salía del establecimiento con el ansiado botín: una bandeja grande de canelones, otra de vieiras y unas croquetas caseras de jamón. El móvil vibró de nuevo. Dejó las bolsas sobre el capó de un coche y rescató el aparato del bolsillo del abrigo.

—Ya voy, impaciente.

—¿Adónde vas?

—¿Crespo?

—Feliz año, Rebeca.

—Feliz año. Voy a comer a casa de mi abuelo.

—Yo también iba a comer a casa de mis suegros. El pollo rustido es la única razón por la que aún no he asesinado a mi suegra, pero me temo que nos hemos quedado sin comida familiar.

—No me jodas.

—Comparto tu alegría, Rebeca, y encima me toca llamar a Vázquez. Nos vemos en el despacho de Robles. Ven lo antes que puedas.

Santana, Vázquez, Crespo, Llorens y Robles se reunieron en la comisaría casi vacía. Las caras de los presentes oscilaban entre el sueño, la resaca y el fastidio.

—Feliz año nuevo a todos. Lamento estropearles el día de Año Nuevo. —El inspector jefe Robles saludó con el mismo entusiasmo con el que un condenado a muerte pediría la última cena—. Ayer por la tarde desapareció un niño de nueve años, Guillermo Mir, mientras estaba de compras con sus padres en un centro comercial. Esta mañana, en un camino vecinal, cerca de Collserola, una pareja de ancianos que paseaba el perro lo ha encontrado con hipotermia y bastante desorientado, pero sano y salvo. Y ahora viene lo que realmente les atañe a ustedes. Unas horas después de que localizaran a Guillermo, se ha descubierto el cadáver de un niño de diez en una zanja también en Collserola. Por las primeras declaraciones de Guillermo, creemos que el otro niño estaba retenido con él en algún lugar y que trataron de escapar juntos. La descripción encaja con la de un menor que falta desde ayer por la mañana de un centro de acogida. De ser así, se trataría de Enrique Huertos.

—¿Ha dicho algo Guillermo sobre su raptor o el lugar en el que estuvieron retenidos?

—Para eso la necesito a usted, Santana. Se encargará de hablar con el niño.

—Jefe, yo no sé nada de críos. Seguro que el cuerpo cuenta con otros psicólogos que pueden ser mucho más útiles que yo.

—Estamos en período vacacional. No hemos conseguido localizar a nadie, y usted es psicóloga, subinspectora. No le pido que haga terapia con el chaval, solo que hable con él.

—Bien. Haré lo que pueda.

Vázquez habló por primera vez.

—¿Sabemos si han sufrido abusos sexuales?

—Aparentemente, no. Guillermo ha estado en el hospital pasando un reconocimiento médico y ha descansado en casa. Acabo de hablar con la madre y me ha dicho que la esperan hacia las tres y media o cuatro, Santana. Vázquez, ocúpese de hablar con los padres. Llorens y Crespo, acudan al escenario del crimen. Me consta que el juez y el forense aún no han hecho acto de presencia. En días como hoy, todo cuesta más. Dos agentes están custodiando el lugar. Bien, en marcha, entonces. Dense prisa.

En el hogar de la familia Mir se respiraba la atmósfera sobrecargada y silenciosa que sobreviene a los hechos excepcionales, muertes inesperadas o sucesos que desubican la rutina habitual. En medio de los susurros, las puertas que se cerraban con exceso de sigilo y las lágrimas contenidas, Guillermo estaba sentado en una esquina del sofá, encogido sobre sí mismo debajo de una manta. A su lado reposaba una videoconsola portátil y un paquete de galletas Oreo abierto por la mitad. Tenía la piel pálida, los ojos sitiados por unas ojeras oscuras y feas, insólitas para su edad.

Santana deseó que el tiempo ayudase a Guillermo a borrar lo vivido y a recuperar el brillo y la limpieza de su mirada.

—Hola, Guillermo. —Se sentó en la otra punta del sofá, a una distancia prudencial.

—Hola.

No sabía cómo continuar. Estaba totalmente bloqueada. Debería haberse negado en redondo. El niño miraba los dibujos de la manta con los ojos perdidos y las manos tensas, agarradas al borde del sofá.

Santana pensó en sí misma, en el terror de sus diez años.

Era la única manera que se le ocurría de llegar a Guillermo, dejar a un lado la psicología y revivir la niña asustada y traumatizada que fue. Tantos años y tanta terapia para olvidar, y ahora necesitaba imperiosamente recordar.

—Todos están raros contigo, ¿verdad?

Guillermo la miró de reojo y se mordió el labio. Asintió despacio.

—Es lo peor de todo, cuando la gente empieza a hablar en voz muy baja y a cambiar de tema cuando tú entras en la habitación. ¿Te pasa algo así?

—Sí. ¿Cómo lo sabes?

—Porque a mí también me pasó algo muy malo cuando tenía más o menos tu edad y todos estaban rarísimos.

—Me gustaría que todo fuese como siempre.

—Lo sé, Guille. ¿Puedo llamarte Guille?

—Sí.

—Guillermo es muy largo. Yo me llamo Rebeca, pero Rebe suena fatal, ¿no te parece?

El niño sonrió. No lo estaba haciendo tan mal. Le ofreció el paquete de Oreo. Santana aceptó.

—Gracias. Me chiflan las Oreo. Mis amigos del barrio me llamaban Beky. Puedes llamarme así, si quieres.

—¿A ti también te cogió un hombre malo?

—No. Mi madre hizo algo horrible y yo estaba delante.

—¿Te asustaste?

—Mucho, Guille, me asusté mucho. Estuve asustada mucho tiempo. A veces, todavía tengo miedo.

La miró con interés y curiosidad desde el fondo de unos ojos oscuros y expresivos.

—Pero ya eres mayor.

—Los mayores también tenemos miedo. —Abrió la galleta y la chupó.

—Entonces, ¿de qué sirve hacerse mayor?

Santana contuvo la sonrisa.

—Pues no estoy muy segura, la verdad.

Comieron las galletas en un silencio amigable.

En la cocina, Miriam Vázquez atendía los movimientos nerviosos y torpes de la madre de Guillermo. Por tercera vez, intentó verter el café en la taza. Por tercera vez, el pulso le jugó una mala pasada y derramó el líquido caliente sobre el hule de motivos navideños. Vázquez se apartó para evitar que el café derrapara sobre sus pantalones de tweed.

—Ya lo sirvo yo.

—No. —Apresó un mechón subversivo que trataba de escapar a la voluntad de dos pasadores colocados con descuido—. Yo lo hago.

A la cuarta, logró que una mínima parte del café cayera en el interior de la taza. El resto llenó el platillo y salpicó el Papá Noel sonriente del hule. Cogió un paño húmedo y limpió la mesa con brío, hasta casi rasgar la tela, y por fin se sentó frente a Vázquez. Se anudó más fuerte la bata y miró a la subinspectora con incredulidad.

—¿Eran pervertidos o qué querían? Nosotros no tenemos dinero. Mi marido está en paro. Tiene la ayuda esa de los cuatrocientos euros que no da para nada. Yo cuido a una anciana por las tardes para sacar algo de dinero, pero ni por esas llegamos.

—Todavía no lo sabemos. Cuénteme qué ocurrió en el centro comercial.

—Fuimos a hacer unas compras de última hora. Nos faltaban un par de cosas. Íbamos a celebrar la Nochevieja en casa de mi hermana, en Sant Boi. Vamos todos los años. Guille estaba embobado en el escaparate de la tienda de deportes. Mi marido hablaba por teléfono, apoyado en la barandilla, de espaldas a nosotros. —El rictus de sus labios, apretados en una línea finísima, daba a entender que desaprobaba la conducta o bien la naturaleza de la llamada, Vázquez no estaba del todo segura. La aclaración llegó acto seguido—. Se pasa todo el día pegado al teléfono. Un día eché un vistazo a su móvil. Estaba chateando con una pelandusca cubana o de por ahí. Ya no he vuelto a mirar más. ¿Para qué? Sé que no hay que espiar el teléfono de los demás, pero si no lo hubiera hecho, ahora estaría en la inopia. ¿Qué? ¿Le parece mal? —Había casi desafío en la pregunta.

—No me parece nada —repuso Vázquez. Conocía perfectamente la humillación de ser la última en saber lo que todo el mundo sabe, la amargura y la puñalada trapera del engaño. Lo había vivido en carne propia con su exmarido. En la incómoda silla de aquella cocina pequeña y desarreglada, se dio cuenta de que las heridas seguían abiertas—. Estábamos en el centro comercial. Su marido hablaba por teléfono, el niño miraba el escaparate. ¿Y usted qué hacía?

La mujer esquivó la mirada, arrepentida del arrebato de franqueza.

—Bajé a la planta baja a comprar el codillo. Le dije a mi marido que subía enseguida, que vigilara a Guille. Cuando volví, seguía dale que te pego, hablando por el móvil, y Guille ya no estaba. Si hubiera estado mirando al niño, habría visto cómo se lo llevaban, pero no miraba, solo estaba por sus asuntos de mierda... —Los ojos se le llenaron de una rabia acuosa.

—¿Dónde está ahora su marido?

—Yo qué sé. Me ha dicho que estaba agobiado y que se iba a dar una vuelta.

—¿Suelen ir al centro comercial?

—Sí, los viernes. A veces comemos algo, una hamburguesa... o damos una vuelta. Antes íbamos al cine, pero ahora tres entradas, palomitas y bebidas suben un pico. No nos lo podemos permitir. Oiga, el niño estará bien, ¿verdad? ¿No lo pondrá nervioso con las preguntas?

—No se preocupe. Con mi compañera está en las mejores manos. Lo tratará con mucho tacto.

Después de casi dos minutos de tregua, Guillermo volvió a hablar con voz muy baja y fragmentada.

—¿Quieres que te hable del otro niño?

—Si te sientes preparado...

—Se llama Kike.

Santana prefirió no rectificar el tiempo verbal. Era obvio que nadie había informado a Guille de la suerte que había corrido. Mejor así.

—Lleva un chándal de la Selección con su nombre escrito detrás. Le dije que corriera, y corrió mucho. Corría más que yo.

Respiraba deprisa.

—Tranquilo, Guille. Lo estás haciendo muy bien.

—Se cayó y no sé qué le pasó. No sé si lo cogieron. Tenía sangre en la cara. Yo me escondí en el bosque y me quedé dormido.

—¿Te acuerdas de los que os cogieron?

Movió la cabeza afirmativamente y le dio otra Oreo a Santana.

—Eran dos.

—¿Dos hombres?

—Sí. Luego vino otro. Hablaba raro.

—¿Te refieres a que tenía acento extranjero?

—Sí. Esos hombres... —Tembló—. Tenían una furgoneta sin techo.

—¿Una ranchera?

Afirmó con un golpe de cabeza.

—Era plateada. Brillaba mucho. Había otro coche, pero no sé cómo era.

—Fantástico, Guille. Me estás ayudando un montón. ¿Recuerdas cómo te cogieron?

—Estaba mirando el escaparate de la tienda de deportes y noté un pinchazo. Como cuando te pica una avispa, ¿sabes? —Santana asintió—, y todo me dio vueltas. Ya no me acuerdo de nada más hasta que me desperté en la casa. Kike ya estaba allí, en la cama de al lado, llorando.

—El sitio en el que estabais Kike y tú, ¿cómo era?

—Una casa grande.

—¿La habitación tenía ventana?

—No se podía abrir la ventana. Le di golpes y nada. Era como un sótano. Olía mal.

—Bien. ¿Qué veías a través de la ventana? Piénsalo con calma.

—Montaña y muchos árboles.

—¿Otras casas?

—Una o dos.

—Vale, hagamos una cosa. ¿Te gusta dibujar?

—Me encanta.

—¿Me harías un dibujo de la casa o de los alrededores? Lo que recuerdes.

—Voy a buscar mis colores. —Salió de debajo de la manta y se calzó las zapatillas. De pie, era bajito para su edad, y bastante delgado—. No tardo nada.

Dibujó muy concentrado. Santana evaluó el piso de los Mir. Una familia con pocos recursos económicos. Muebles de mala calidad, una foto de boda en la que los padres de Guillermo sonreían ilusionados ante un futuro que imaginaron muy distinto.

—Ya está. Mira.

—A ver. —El dibujo mostraba una casa con un tejado triangular y varias ventanas, además de un camino con árboles—. Dibujas muy bien, Guille. —El niño sonrió complacido—. ¿Esto de aquí qué es?

—Los enanos de piedra. Había muchos.

—Te dejo descansar. Muchas gracias por las galletas.

—¿Vendrás otro día?

—Vendré siempre que quieras hablar conmigo.

—¿Y si es tarde, por la noche?

—Vendré igual.

—¿Kike está muerto?

El dilema se presentaba ante Santana, azuzando: ¿debía contarle la verdad a Guillermo con toda su crudeza o mentirle a riesgo de que descubriera el embuste y perdiera su confianza en ella?

—Sí, Guille. Está muerto —dijo con suavidad, y lo besó en el pelo antes de salir.

2

El cabrón con nombre de vino de mesa

Estiró los brazos y echó un vistazo al móvil. Casi las seis y media. Ya estaba bien para ser el segundo día del año. Cada día pasaba más tiempo en su despacho de la fiscalía. Desde su incorporación, siete semanas antes, trabajaba a destajo, sin escatimar tiempo ni esfuerzo. Se sentía a gusto en su nuevo puesto, una vez controlada la ansiedad de los primeros días.

Unos golpecitos sonaron en la puerta y la obligaron a recomponer rápidamente la postura. Rojas asomó su rostro agradable, surcado de más arrugas de las que le correspondían a los cincuenta y uno.

El precio del poder.

Malena tomó nota de seguir usando buenos cosméticos. Tenía entre ceja y ceja ser la fiscal provincial en menos de diez años. Llegado el caso, de todos modos, luciría las arrugas con orgullo.

—Montero, ¿todavía por aquí?

—Estaba a punto de marcharme a casa.

—Te robaré un minuto, si me lo permites.

Haciendo honor a su nombre, Rojas se encendía como un farolillo de Reyes cuando Malena entraba en su círculo de protección, esto es, cuando estaba más cerca de lo que él podía soportar.

—Quería proponerte algo.

Había oído algunos rumores acerca de la vida privada de Malena Montero, pero no estaba muy seguro de si eran ciertos. La mera opción de comprobarlo, de poner en juego la partida, lo angustiaba. Prefería vivir sumido en la placidez de la ignorancia y la fantasía y ese recodo de duda que siempre alimenta la esperanza.

—Dime. —Malena apenas lo miró, y cuando lo hizo, el latigazo fue mucho más duro.

—He decidido que te hagas cargo del caso de los gemelos Costa.

No lo esperaba. Le recorrió un cosquilleo cálido por dentro.

—Supongo que sabes que los gemelos son hijos de Sebastián Costa, el socio de mi padre.

—¿Supone un problema para ti?

—En absoluto. No tengo ninguna relación con ellos.

—Perfecto. Lo dejo en tus manos. Sé que lo harás bien.

—Hay fiscales más veteranos que discreparán. Es un caso apetitoso —advirtió.

—Las decisiones las tomo yo, y estoy convencido de que eres la persona adecuada.

Era consciente de que la asignación levantaría ampollas, pero estaba totalmente seguro de que Malena haría un gran trabajo.

—Gracias. Es una gran oportunidad.

—Te la mereces. El juicio será con jurado popular.

Malena arqueó una ceja y resopló.

—No es una buena noticia.

Rojas no ocultó su extrañeza.

—¿Por qué? Les encantas a los jurados. Lo he visto in situ.

—Y a mí me encantan los jurados. El problema es la demandante. —Desplegó el periódico sobre la mesa. La foto de una mujer joven, de ojos estrechos y desafiantes, miraba a la cámara con expresión adusta. Tenía un aspecto desaliñado. Como si llevara días sin peinarse.

—No es fotogénica —bromeó Rojas.

—Ojalá sea solo eso.

—Mañana tendrás toda la documentación sobre tu mesa. Montesinos, de la judicial, pasará a verte al mediodía. Ya habéis trabajado juntos, ¿no?

—Sí, Montesinos me va perfecto. Es un buen policía.

—Vete a casa.