19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Leben wir in einem Land, in dem, wer reich ist, das Gesetz nicht fürchten muss? Anne Brorhilker, die als Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Köln jahrelang und unerschrocken die Cum/Ex-Ermittlungen geleitet hat, kennt das komplexe Verhältnis zwischen Wirtschaftskriminalität und Justiz wie keine andere. Hier schildert sie erstmals ihre erstaunlichen Erfahrungen mit der Finanzelite, blickt hinter die Kulissen der Großbanken und entlarvt die Selbstgefälligkeit vieler Steuerhinterzieher: Weshalb war die Aufklärung trotz jahrelanger Ermittlung und auch zahlreicher Urteile so mühsam? Warum tut sich der Staat so schwer, die Milliarden zurückzufordern? Geld, das den ehrlichen Steuerzahlern zusteht? Mit ihrem Entschluss, den Staatsdienst zu quittieren und als Teil der Zivilgesellschaft für Aufklärung zu sorgen, hat Anne Brorhilker ein Zeichen gesetzt: Der Kampf für Gemeinwohl und Gerechtigkeit geht uns alle an - und mit Mut können wir etwas bewegen! Ein Euro des Verkaufspreises dieses Buches geht an die Bürgerbewegung "Finanzwende e.V.".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Leben wir in einem Land, in dem, wer reich ist, das Gesetz nicht fürchten muss? Anne Brorhilker, die als Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Köln jahrelang und unerschrocken die Cum/Ex-Ermittlungen geleitet hat, kennt das komplexe Verhältnis zwischen Wirtschaftskriminalität und Justiz wie keine andere. Hier schildert sie erstmals ihre erstaunlichen Erfahrungen mit der Finanzelite, blickt hinter die Kulissen der Großbanken und entlarvt die Selbstgefälligkeit vieler Steuerhinterzieher: Weshalb war die Aufklärung trotz jahrelanger Ermittlung und auch zahlreicher Urteile so mühsam? Warum tut sich der Staat so schwer, die Milliarden zurückzufordern? Geld, das den ehrlichen Steuerzahlern zusteht? Mit ihrem Entschluss, den Staatsdienst zu quittieren und als Teil der Zivilgesellschaft für Aufklärung zu sorgen, hat Anne Brorhilker ein Zeichen gesetzt: Der Kampf für Gemeinwohl und Gerechtigkeit geht uns alle an - und mit Mut können wir etwas bewegen! Ein Euro des Verkaufspreises dieses Buches geht an die Bürgerbewegung »Finanzwende e.V.«.

Anne Brorhilker / Traudl Bünger

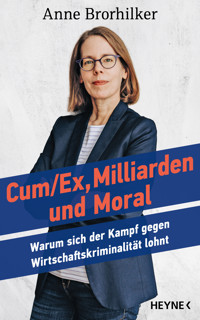

Cum/Ex, Milliarden und Moral

Warum sich der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität lohnt

Einige der Auftretenden wurden zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte anonymisiert. Einige Aspekte der geschilderten Ereignisse berühren das Dienstgeheimnis und wurden daher zur Gewährleistung der Vertraulichkeit von Ermittlungen und internen Abläufen unkenntlich gemacht. Die Veröffentlichung erfolgt nach sorgfältiger Prüfung und unter Wahrung geltender Urheber-, Datenschutz- und Geheimhaltungsvorschriften.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

www.heyne.de

Alle Rechte vorbehalten.

Redaktion: Dr. Matthias Auer

Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch, Zollikon, unter Verwendung eines Fotos von © Felix Brüggemann

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-33829-9V001

»Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht.«

Marie von Ebner-Eschenbach

Inhalt

Vorwort

1. Kapitel Der Küchentisch-Moment

Kaffeerunde

Das kann nicht legal sein!

Ermittlung von Steuerhinterziehung

Das Landeskriminalamt

280 Beschlussanträge

Eurojust in Den Haag

Unter dem Radar

2. Kapitel Showdown auf den Cayman Islands

Der Tag der Razzia

Asservate sortieren, weiterermitteln

Der Sommer der Vernehmungen

Zwangspause

3. Kapitel Auf Menschen hinabschauen wie auf Ameisen – die Täter

Elfenbeintürme und Raumschiffe

Der Strippenzieher

Maßanzug, Manschettenknöpfe und luxuriöse Uhren – die Psychologie der Täter

4. Kapitel Lobbyarbeit zahlt sich aus

Lobbyarbeit

Ein Gesetz – null Effekt

Bezahlte Gutachten

Das Storytelling der Lobbyist*innen

5. Kapitel Hanseatische Zurückhaltung

Acht Finanzbeamtinnen und -beamte treffen eine Entscheidung

Desinteresse

Neue Verdachtsmomente

Politik in Hamburg

6. Kapitel Der unorganisierte Staat

Ein Staatsanwalt und 166 Millionen

Never ending Story Steuerbetrug

Positionen, aber keine Verantwortung

Mit angezogener Handbremse

Mangelware Kugelschreiberminen und Videokonferenzlizenzen – Behörden und ihre Ausstattung

7. Kapitel Kronzeugen sind Gold wert

Ein Trader aus London

Eine gigantische Industrie

Kooperationen

8. Kapitel Der Staat kann, wenn er will

Das erste Urteil

Sechs Monate zuvor

Politische Entschiedenheit

Flow-Phase

Wände aus Glas

Ein Tag im Sommer 2021

9. Kapitel Manchmal geht gar nichts

Übervolle Schreibtische und totgeschriebene Fälle

Problematische Intransparenz

Der heilige Dienstweg

Hierarchie und Loyalität

Autoritäre Systeme

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Hamburg

Vorschlag: Transparenz und Kontrolle

10. Kapitel »Sie sind ja nur Frauen!«

Patriarchen in Bürostühlen

Patriarchen in Designersesseln

Alte Schule

Lernstoff

Auffällige Brillen und Seidenschals – Staatsanwältinnen in den Medien

11. Kapitel Strategiewechsel – warum wir starke Stimmen aus der Zivilgesellschaft brauchen

Von der Behörde in die NGO

Was wir brauchen, um Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen

Vier Forderungen

Strategiewechsel

12. Kapitel Ein Weg besteht aus vielen kleinen Schritten

Ein magisches Wort: zusammen!

Learnings (alphabetisch sortiert)

Anmerkungen

Quellenverzeichnis

Dank

Vorwort

»Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.« Dieses Sprichwort habe ich im April 2024 zitiert, als ich als Staatsanwältin im Bereich Wirtschaftskriminalität aus dem Staatsdienst ausgeschieden bin, um mich der Bürgerbewegung Finanzwende anzuschließen. Während meiner Zeit als Staatsanwältin habe ich viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Die ausführliche Antwort werde ich in diesem Buch geben, die kurze Antwort lautet: Das Ganze ist einer Schieflage geschuldet. Es gibt den schwach aufgestellten Staat auf der einen Seite und eine sehr gut ausgestattete Finanzbranche auf der anderen Seite, die über große finanzielle Mittel, Personal und Knowhow verfügt, um ihre Interessen durchzusetzen.

Wirtschaftskriminelle haben meist alles: eine gute Ausbildung, Status, viel Geld. Täter aus anderen Kriminalitätsbereichen sind oft weniger gut ausgebildet, kennen sich mit der Justiz nicht gut aus und können sich keine teuren Anwälte leisten.

Ich habe einmal bei einer Gnadenstelle gearbeitet und hatte dort mit vielen verurteilten Straftätern zu tun, die ihr Leben lang gegen ihre Drogensucht und die Perspektivlosigkeit ankämpften. Sie hatten kaum Unterstützung und vor Gericht meist keine Anwälte, die für sie kämpften. Auf der anderen Seite stehen Wirtschaftskriminelle, die im Leben Fuß gefasst haben und ein bequemes Leben führen. Sie sind meist finanziell gut ausgestattet und können sich ein Team von Anwälten leisten, die die Behörden mit Schriftsätzen regelrecht bombardieren. Eine Justiz, die unter Zeit- und Personalmangel leidet, traut sich einen derartigen Streit mit großen Anwaltsteams oft schlicht nicht zu.

Die Finanzbranche verfügt außerdem über sehr gute Verbindungen zu Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung und nutzt diese Kontakte systematisch, um Gesetzgebung, Verwaltung und auch die Rechtsprechung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Im Ergebnis dient daher der Rechtsstaat den einen deutlich mehr als den anderen.

Cum/Ex war und bleibt eine Ungeheuerlichkeit. Geschätzte 40 Milliarden Euro wurden den Haushalten von Bund und Ländern durch Cum/Ex- und Cum/Cum-Betrug gestohlen. Nur ein Bruchteil dieser Gelder hat der Fiskus bislang zurückfordern können. Das dürfen wir nicht hinnehmen, denn es handelt sich hier um unser Geld, das Geld aller ehrlichen Steuerzahler. Wir alle zahlen Steuern, damit das Zusammenleben in unserem Staat gestaltet werden kann. Wie viel angenehmer und spannungsfreier wäre das Zusammenleben, wenn der Staat diese abhandengekommenen Steuermilliarden zur Verfügung hätte und beispielsweise in die bröckelnde Infrastruktur, in bessere Kitas und Schulen investieren könnte?

Schätzungen zufolge entsteht allein durch Steuerhinterziehung in Deutschland jedes Jahr ein Schaden von rund 100 Milliarden Euro, trotzdem hört man von Politikern auffallend wenig zum Kampf gegen Steuerhinterziehung, aber umso mehr zur Bekämpfung von Sozialhilfebetrug – obwohl der geschätzte Schaden hier wesentlich geringer ausfällt. Man kann den Eindruck gewinnen, der Staat konzentriere sich auf die Straftaten von Tätern aus sozioökonomisch benachteiligten Schichten. Gleiches gilt für die kriminologische Forschung: »Wenn wir über Kriminalität sprechen, reden wir viel zu oft über Arme und viel zu wenig über Reiche«, meint James C. Oleson, ein führender amerikanischer Kriminologe.[1]

Gleichheit und Gerechtigkeit sind zentrale Elemente unseres Rechtsstaats und der Demokratie. Wenn der Eindruck entsteht, dass der Staat Wirtschaftskriminelle nicht so konsequent verfolgt wie andere Straftäter, dann kann dies das Vertrauen in die Redlichkeit von Behörden untergraben.

Dieses Buch kann ich überhaupt nur schreiben, weil ich keine Beamtin mehr bin. Beamt*innen müssen ihrem Dienstherrn gegenüber loyal sein. In dem Merkblatt »Hinweise zur Aufgabenerfüllung im öffentlichen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen« heißt es dazu unter anderem: »Hierbei haben sie im Rahmen der geltenden Gesetze die Politik der Landesregierung loyal zur Grundlage ihrer Arbeit zu machen und sie nach außen zu vertreten, soweit sie nicht aufgrund besonderer gesetzlicher Vorschriften an Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesetz unterworfen sind.«[2] Seit dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis wird meine Meinungsfreiheit nicht mehr durch Loyalitätspflichten eingeschränkt. Nach wie vor bin ich allerdings – mein Leben lang – zur Verschwiegenheit über dienstliche Angelegenheiten verpflichtet. Selbst wenn ich Kenntnisse von illegalen Machenschaften hätte, dürfte ich darüber nicht sprechen. Dienstliche Angelegenheiten, die der Öffentlichkeit nicht bereits bekannt sind – beispielsweise durch öffentliche Hauptverhandlungen vor Gericht, – muss ich also in diesem Buch aussparen, in einigen Momenten berühren sie aber die Erzählung unmittelbar. An diesen Stellen haben wir uns deshalb für eine Markierung mit XXXXX entschieden. Worüber ich aber sprechen darf, sind Aspekte meiner beruflichen Tätigkeit, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen, außerdem über meine Ansichten, persönlichen Erfahrungen und mein Blick auf Geschehnisse, die über den Einzelfall hinausreichen.

Während zahlreicher Vernehmungen von Beschuldigten, insbesondere bei den Cum/Ex-Ermittlungen, wurde mir Unglaubliches geschildert, mein Blick auf die Finanzbranche hat sich dadurch verändert. Ich konnte hinter die Kulissen der Glitzerwelt von Großbanken schauen und habe eine Branche erlebt, die nahezu ungehindert ihre Interessen auf Kosten der Allgemeinheit durchsetzen kann.

Fast wäre der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von der Öffentlichkeit unbemerkt geglückt. Die Finanzlobby hatte über Jahrzehnte alle Hebel in Bewegung gesetzt, ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern und zu verharmlosen. Sie hat meinem Eindruck nach auf allen Ebenen versucht, die Arbeit von Behörden und Politik zu beeinflussen, um ihre äußerst lukrativen Geschäfte auch weiterhin ungestört durchführen zu können. Es ging um unfassbare Beträge – Schätzungen gehen von insgesamt etwa 40 Milliarden Euro aus, die uns allen allein durch Cum/Ex- und Cum/Cum-Betrug verloren gegangen sind. Den Verlust dieser Summe spüren wir jeden Tag, wenn wir vor geschlossenen Schwimmbädern stehen, Autobahnbrücken bröckeln oder das Schienennetz der Deutschen Bahn schwächelt.

Trotz aller Widerstände ist es mir und meinen Kolleg*innen schließlich gelungen, Ermittlungen durchzuführen und Drahtzieher vor Gericht zu bringen. Der Rechtsstaat hat funktioniert und ist nicht vor dem erheblichen Gegenwind der Finanzbranche eingeknickt. Damit das auch zukünftig so bleibt, muss die Zivilgesellschaft für ihre Interessen aktiv einstehen und einen wirksamen Gegendruck zur Finanzlobby entwickeln. Dass das geht, haben die erfolgreichen Ermittlungen in Köln gezeigt. Der Staat kann sich wehren, und der Staat sind letztlich wir alle, wir Bürgerinnen und Bürger.

Hätte ich mir das selbst zugetraut, wenn man mich vor 22 Jahren zu Beginn meiner Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft Köln gefragt hätte? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber während meiner Zeit dort und insbesondere dank der Erfahrungen mit den Cum/Ex-Ermittlungen kann ich heute sagen, dass meistens viel mehr möglich ist, als man selbst glaubt. Deswegen ist dieses Buch keine Tirade über fehlendes Personal, mangelnde Ausstattung und im Alltagstrott gefangene Beamt*innen. Dieses Buch ist vielmehr eine Ermutigung, sich von Widerständen nicht einschüchtern und lähmen zu lassen, sondern sich einzumischen und für wichtige Ziele einzustehen. Wenn sich genügend Menschen zusammentun, dann können wir die Schieflage zwischen uns Bürgerinnen und Bürgern und der Finanzlobby zunächst verringern und dann überwinden. Dazu soll dieses Buch beitragen – und dafür arbeite ich mit meinem Team bei der Bürgerbewegung Finanzwende jeden Tag.

Insbesondere bei Finanzthemen sollte die Allgemeinheit mitdiskutieren können. Die Finanzlobby ist meiner Erfahrung nach sehr gut darin, diese Themen als extrem kompliziert darzustellen, viel zu kompliziert für Journalist*innen, Behörden und Politiker*innen, viel zu kompliziert für öffentliche Debatten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vieles gar nicht so komplex ist, wie es dargestellt wird, und durchaus auch für normale Menschen verständlich. Das ist eine gute Nachricht: Wir alle können uns engagieren! Der Einfluss jeder Einzelnen und jedes Einzelnen ist größer, als man zunächst denkt. Jeder hat Freund*innen, Nachbar*innen, Arbeitskolleg*innen, mit denen man diskutieren kann. Eine Stimme zählt nicht nur an der Urne, sie hat auch im Alltag Gewicht. Die schwierigen Debatten, die wir in Zukunft führen werden, können wir nur als kritische, informierte und aufgeschlossene Bürger*innen miteinander führen. Dabei ist das wirksamste Forum immer noch der Gartenzaun, die Kaffeepause, der Elternabend – warum soll man sich beim Nachbarschaftsgrillen nicht über Steuergerechtigkeit unterhalten? Erst recht, wenn der Nachbar mit seinen Kindern tags zuvor noch vor demselben geschlossenen Schwimmbad stand wie man selbst. Über Geld sollte man sprechen – ja, über Geld muss man sprechen. Das Steuergeheimnis schützt oft nur die, die keine Steuern bezahlen.

Mir ist es ein Anliegen, solche Debatten anzustoßen. Und zwar keine Neiddebatten – ich gönne jeder Bank ihre Rendite, aber sie sollte nicht auf Kosten der Allgemeinheit zustande kommen. Ohne politischen Willen wird das ein frommer Wunsch bleiben, und der politische Wille entsteht nicht nur auf Parteitagen, sondern wird überall dort erzeugt, wo Bürgerinnen und Bürger sich begegnen, miteinander reden und für ihre Interessen einstehen.

Mit diesem Buch möchte ich solche Gespräche anstoßen und dabei auch Einblicke in spannende Ermittlungen, den Behördenalltag und den Kampf mit übermächtig erscheinenden Gegnern geben. Ja, es ist ein Kampf zwischen David und Goliath, und es ist traurig, dass der Staat in diesem Kampf oft der Underdog ist. Aber das muss nicht so bleiben.

Was könnte man mit 40 Milliarden in der Gesellschaft alles bewegen, und wie sähe unsere Gesellschaft aus, wenn sich alle in gleicher Weise an die Regeln halten würden? Juristisch ist die Lage zwar geklärt, aber bisher sind die meisten der fehlenden Milliarden noch nicht zurückgeholt worden. Das werden wir weiterhin einfordern müssen.

Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das ist der Gedanke, der uns alle leiten sollte.

1. KapitelDer Küchentisch-Moment

Kaffeerunde

Während meiner Zeit in der Steuerabteilung der Staatsanwaltschaft Köln gab es ein wöchentliches Ritual: Einmal in der Woche trafen wir uns im Büro des Abteilungsleiters auf einen Kaffee, um die neuen Fälle zu verteilen, die uns die Steuerfahndung vorgelegt hatte. Wir bekamen diese Fälle auf den Tisch, wenn Steuerhinterziehung im Raum stand und der Fall eine gewisse Größenordnung aufwies. Solche Fälle bearbeitet das Finanzamt nicht selbst, sondern legt sie der Staatsanwaltschaft vor.

Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir einen Abteilungsleiter, der meist gut gelaunt an seinem aufgeräumten Schreibtisch saß und uns gern Vorträge über den Zustand der Welt hielt. Die Kaffeerunden dauerten daher meist ziemlich lange und lösten bei mir und manchmal auch bei meinen Kolleg*innen angesichts der sich in unseren Dienstzimmern auftürmenden Aktenberge mitunter Nervosität aus.

Im Büro des Abteilungsleiters traf sich also unsere Abteilung, sie bestand damals aus zwei Frauen und zwei Männern, zur »Kaffeerunde«. Komischerweise waren es immer die Frauen, die den Kaffee kochten …

Dieser Tag im Sommer 2013 war warm, die Sonne schien durch die staubigen Fenster, wir saßen um den kleinen Konferenztisch, und ich hatte eigentlich keine Zeit für ein Kaffeekränzchen. Mein Schreibtisch war alles andere als aufgeräumt: Die Fälle stapelten sich. Gerade erst hatte ich eine sogenannte Haftsache bekommen, also einen Fall, in dem ich einen Haftbefehl beantragt und dieser auch erlassen worden war. Das hat zur Folge, dass die Ermittlungen anschließend binnen sechs Monaten abgeschlossen sein müssen, also entweder Anklage erhoben oder der Beschuldigte aus der Haft entlassen werden muss. Außerdem ist bei Haftsachen meist mit vielen Beschwerden zu rechnen. Hier war ich gerade dabei, zusammen mit dem zuständigen Steuerfahnder eine Strategie für die nächsten Ermittlungsschritte zu entwerfen. Aber es half nichts, zur Kaffeerunde mussten alle erscheinen.

Diesmal hatte mein Vorgesetzter ein besonderes Schätzchen zu verteilen, eine Fallakte vom Bundeszentralamt für Steuern, bei der es um mutmaßlich illegale Steuererstattungsanträge durch eine Reihe von US-Pensionsfonds in Höhe von etwa 460 Millionen Euro ging. Als sogenannte »Schwerpunktstaatsanwaltschaft« waren wir für besonders erhebliche Fälle in unserem Gerichtsbezirk verantwortlich. Wegen der enormen Schadenshöhe war der Fall daher bei uns gelandet und nicht bei den Kollegen in Bonn, wo das Bundeszentralamt für Steuern seinen Dienstsitz hat.

In unserer Kaffeerunde verstand keiner von uns so richtig, worum es bei diesen sogenannten Cum/Ex-Geschäften ging. Aber wegen der enormen Schadenshöhe und der im Raum stehenden Auslandsermittlungen war der Fall auch für uns als Schwerpunktstaatsanwaltschaft besonders.

Eigentlich wäre dieser Fall an meine Kollegin gegangen, da sie aber nur halbtags arbeitete und von zwei kleinen Kindern auf Trab gehalten wurde, waren sich alle einig, dass ein derart riesiges Verfahren für sie unzumutbar sei. Da ich neugierig war, landete der Fall auf meinem Schreibtisch.

In die Steuerabteilung war ich einige Zeit vorher völlig zufällig geraten. Eine Stelle musste besetzt werden, und die Bewerber*innen standen nicht gerade Schlange. Meine Vorgesetzten hatten mich ausgesucht, weil ich schon längere Zeit auf meiner vorigen Stelle gewesen war und mal wieder wechseln sollte. Ich war anfangs nicht begeistert, wirtschaftliche Themen hatten mich bis dahin nie interessiert. Auch im Studium hatte ich mich nicht mit Steuerrecht beschäftigt. Hätte ich die Wahl gehabt, dann hätte ich wohl abgelehnt. Die hatte ich aber nicht. Weil alle offenen Stellen besetzt werden müssen, können Beamt*innen in Behörden auch gegen ihren Willen versetzt werden. Man wird dann meistens von den Vorgesetzten »gefragt«, ob man mit dem Wechsel einverstanden sei. Und zwar so lange, bis man zustimmt …

Es war also klar: Ich würde in die Steuerabteilung wechseln. Auf diese Entscheidung folgte erst mal eine Reihe schlafloser Nächte. Ich hatte nicht die geringste Ahnung von Steuerrecht. Fortbildungsmöglichkeiten gab es nicht, die wenigen Plätze für Schulungen waren schon an Kollegen vergeben worden. Ich habe mir daher auf eigene Kosten zahlreiche Bücher zum Thema Steuerstrafrecht und Steuerrecht gekauft, die Hälfte meines Büroregals damit befüllt und die Bücher leicht hektisch gelesen. Und nach kurzer Zeit merkte ich: Es geht! Ich verstehe das. Oder zumindest so viel, dass ich handlungsfähig bin. Als ich die anfängliche Angst überwunden hatte, kam die Neugier. Es hat mir Spaß gemacht, in diese Fälle einzutauchen, die Betrugssysteme und Protagonisten zu verstehen. Das Rätsel zu lösen, das jeder Fall birgt. In dieser Größenordnung gehen die Täter schlau und konspirativ vor; wenn man die Taten nachweisen will, muss man die richtige Strategie entwickeln. Telefonüberwachung? Observieren? Durchsuchen? Kann man jemanden zum Reden bringen?

Dieser Ehrgeiz hat mich dann auch bei Cum/Ex gepackt. Direkt am Konferenztisch im Büro meines Vorgesetzten. Was ist das nun schon wieder, habe ich mich gefragt. Wie funktioniert das? Ich habe mich gern bereit erklärt, die Ermittlungen zu übernehmen. Meine Kollegin bekam im Gegenzug meine Haftsache.

Ich kam also nach der Kaffeerunde zurück in mein Büro mit einem Fall im Gepäck, dessen Inhalt keiner einordnen konnte. Die Akte war vorher bei der Staatsanwaltschaft Bonn gewesen, bis die Vorgesetzten sich entschieden hatten, ihn wegen des hohen Steuerschadens an uns abzugeben. Also rief ich die Kollegin in Bonn an, um sie nach ihren bisherigen Erfahrungen zu fragen. Sie versuchte, mir zu erklären, worum es ging. Das alles klang für mich aber noch ziemlich undurchsichtig, und ich wurde den Eindruck nicht los, dass sie ziemlich erleichtert war, den Fall los zu sein. Deshalb war ich auch sehr gespannt, was die Kollegen vom Bundeszentralamt berichten würden, die sich für die nächsten Tage angekündigt hatten.

Ich legte die Akte erst mal zur Seite und machte mit den anderen Fällen weiter, die schon auf meinem Schreibtisch lagen. Das waren neben einigen kleineren Fällen zwei sogenannte »Umfangsverfahren«: eines aus dem Bereich Umsatzsteuerbetrug, eines aus dem Bereich der Schwarzarbeit. Der Umsatzsteuerbetrugsfall war sehr komplex: Es ging ebenfalls um hohe Millionenschäden. Wir hatten mit Ermittlungen gegen zwei Firmen begonnen, und inzwischen standen schon elf Firmen unter Verdacht, Teil eines kriminellen Netzwerks zu sein. In diesem Netzwerk von Firmen wird so getan, als ob mit Waren wie z. B. Handys oder Softdrinks »gehandelt« wird, und diese werden dementsprechend durch vorab besprochene Lieferketten bewegt. Der Gewinn wird aber nicht aus geschicktem Handel der Waren erzielt, sondern basiert darauf, dass eine der Firmen (»missing trader«) am Anfang der Lieferkette keine Umsatzsteuer zahlt. Ihr Abnehmer macht aber trotzdem die sogenannte Vorsteuer beim Finanzamt geltend und erhält den Umsatzsteuerbetrag erstattet, obwohl die »missing trader«-Firma diese Steuer ja gerade nicht gezahlt hat. Diesen zu Unrecht erhaltenen Steuerbetrag teilen die Beteiligten unter sich auf und sind außerdem noch in der Lage, die Marktpreise zu drücken. Durch Umsatzsteuerkarusselle entstehen uns allen daher nicht nur Steuerschäden in Milliardenhöhe, sondern ehrliche Unternehmen können auch noch ins Hintertreffen geraten.

In dem Fall, den ich zu bearbeiten hatte, handelte es sich um ein besonders komplexes und gut verschleiertes Netzwerk von Firmen. Der Zusammenhang zwischen all diesen Fällen war nur deswegen ans Licht gekommen, weil der Haupttäter seine gesamte Verwandtschaft – insbesondere seine Schwestern, Cousins und Cousinen – als Strohmänner bzw. -frauen eingesetzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir eine der Schwestern in Haft genommen und verhandelten mit dem Haupttäter über eine mögliche Kooperation. Er war in der Szene top vernetzt, auch international, und sollte Kontakte bis zu Al-Qaida haben.

Im Schwarzarbeiterverfahren leitete ich die Ermittlungen gegen etwa 300 Gerüstbauer. Mit den Ermittlungen waren Polizeibeamt*innen des Landeskriminalamts Düsseldorf sowie Kölner Steuerfahnder*innen und Zöllner*innen betraut. Wir hatten Telefonüberwachungsmaßnahmen gegen die Hauptbeschuldigten geschaltet und mussten die Telefonate abhören, verschriftlichen und rechtlich beurteilen. Mindestens einmal pro Woche trafen wir uns, um den Stand der Ermittlungen zu besprechen. Einige junge Ermittler*innen waren zum ersten Mal Teil einer so großen Ermittlungsgruppe und hatten Schwierigkeiten, mit dem Tempo des Landeskriminalamts mitzuhalten. Damit alle Ermittler*innen denselben Kenntnisstand hatten und beispielsweise die abgehörten Telefonate korrekt bewerten konnten, hatte ich eine Art Schulungsprogramm aufgesetzt. Das sollte dafür sorgen, dass allen Ermittlern von Anfang an klar war, welche rechtlichen Anforderungen erfüllt werden müssen, um die Taten beweisen zu können. In der Gruppe waren alle mit großem Eifer dabei, und wir kamen trotz der außergewöhnlichen Größenordnung des Falles gut voran.

Wegen dieser beiden großen Fälle war ich oft im LKA in Düsseldorf. Sehr zum Missfallen einiger meiner Kolleg*innen und Vorgesetzten, so habe ich es empfunden. Sie hätten es wohl lieber gehabt, wenn ich den ganzen Tag in Köln am Schreibtisch gesessen und jederzeit für ein »Schwätzchen« zur Verfügung gestanden hätte. In anderen Abteilungen der Staatsanwaltschaft war es ganz normal, eng mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Bei Ermittlungen im Bereich Organisierte Kriminalität oder Mordermittlungen ist das gar nicht anders möglich. In der Wirtschaftsabteilung hat man davon aber nicht so viel gehalten. Ich habe zum Beispiel oft von Kolleg*innen und Vorgesetzten gehört, dass die Staatsanwaltschaft nicht zur Polizei gehe. Nein, die Polizei kommt zur Staatsanwaltschaft. Und wenn sie da ist, dann lässt man die Beamt*innen immer mindestens zehn Minuten auf dem Gang warten, bevor man sie »empfängt«. So war wohl das Rollenverständnis vieler meiner Vorgesetzten und auch einiger Kollegen. Mir ist daher oft vorgeworfen worden, ich würde zu eng mit den Ermittelnden zusammenarbeiten, mich mit ihnen »verbrüdern«. Ich war völlig anderer Ansicht. Nur gemeinsam und in enger Zusammenarbeit kann man gute Ergebnisse erzielen, das war meine feste Überzeugung. Denn wenn man viel vor Ort ist, kann man Strategien besprechen und Fragen diskutieren: Was brauchen wir für die Anklage? Nach welchen Sachverhalten müssen wir suchen? Eine Ermittlung passgenau auf die Anklage auszurichten, das ist oft nicht einfach. Die Vorschriften im Wirtschaftsstrafrecht sind ziemlich kompliziert, und im schlimmsten Fall kann es passieren, dass die Ermittler*innen akribisch und engagiert gearbeitet haben, das Ergebnis aber glatt an den gesetzlichen Vorgaben vorbeigeht. Aber auch wenn alles wunderbar ohne mich funktionieren würde, hat es nur Vorteile, vor Ort und im Austausch zu sein. Bin ich es nicht, werden mir nach zwei, drei Jahren Ermittlung 50 Kartons mit Akten in mein Büro gestellt, und ich habe fast keine Chance mehr, den Komplex in der Tiefe zu verstehen. Auch in der Strafprozessordnung steht: Die Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen, sie ist »die Herrin des Ermittlungsverfahrens«. Leiten bedeutet für mich, sich aktiv einzubringen, und nicht, am Schreibtisch zu sitzen und hin und wieder jemanden zum Rapport antreten zu lassen.

Meine Erfahrung mit einer engen und effizienten Zusammenarbeit mit dem LKA sollte sich bei der Cum/Ex-Ermittlung als großer Vorteil erweisen. Denn das waren Ermittlungen, für die es noch keine Referenzfälle gab, keine Ermittlungsroutinen, keine etablierte Rechtsprechung. Es waren Ermittlungen, bei denen wir am Anfang nicht genau wussten, wonach wir suchen müssen. Die Ergebnisse gemeinsam zu interpretieren, rechtlich einzuordnen und sich gemeinsam vorzutasten, machte die Sache für uns alle viel einfacher.

Das kann nicht legal sein!

Ein paar Tage nach der schicksalhaften Kaffeerunde besuchten mich die Kolleg*innen vom Bundeszentralamt für Steuern, um mir zu erklären, was es mit diesem Fall auf sich habe. Ich hatte mir inzwischen ein paar Fachaufsätze zum Thema angesehen, aus denen ich allerdings nicht recht schlau geworden war. Die Aufsätze wimmelten von nebulösen Begriffen wie »Marktineffizienzen«. Angeblich sollten die wahnsinnig hohen Gewinne von Cum/Ex-Transaktionen einzig und allein auf der Ausnutzung von Marktineffizienzen rund um den Tag, an dem Unternehmen ihre Dividenden ausschütten, beruhen. Auf mich wirkte das überhaupt nicht überzeugend, deswegen war ich sehr gespannt auf den Besuch des Bundeszentralamts.

Ich empfing die Kolleg*innen im einzigen Besprechungsraum der Staatsanwaltschaft Köln, den ich für zwei Stunden reserviert hatte. Ich hatte wie üblich Kaffee aufgesetzt und Becher auf dem Tisch verteilt. Das Ergebnis sah dann immer ein wenig aus wie in meiner alten WG: Bei den Bechern und Tassen handelte es sich um solche, die die Kolleg*innen mitgebracht hatten. Wohl vor allem diejenigen, die zu Hause nicht vermisst werden. Daher stand in den Regalen unserer Kaffeeküche ein buntes Sammelsurium unterschiedlichster Tassen und Becher, einige versehen mit Lebensweisheiten wie »Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause«.

Die Kolleg*innen des Bundeszentralamts waren sehr nett und freundlich, aber leider auch sehr förmlich. Sie erklärten die Problematik anhand zahlreicher PowerPoint-Vorlagen mit vielen Kreisen, Pfeilen und noch viel mehr Fachbegriffen. Mir ging das alles viel zu schnell, und die Hälfte der Fachbegriffe kannte ich nicht. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht viel verstanden habe. Klar ist allerdings geworden, dass die Kolleg*innen ziemlich unter Druck standen. Diverse Investoren und ihre Anwälte konnten es nicht fassen, dass ihnen besagte 460 Millionen Euro nicht ausgezahlt worden waren. Sowohl die Sachbearbeiterin als auch die gesamte Behörde war schon verklagt worden. Selbst wenn es bei Wirtschaftskriminalität oft hoch hergeht, weil die Täter meist vermögend sind und sich deswegen teure Anwälte leisten können, diese Situation war schon sehr ungewöhnlich.

Schließlich verabschiedete sich die kleine Delegation, und ich blieb mit der Akte und der PowerPoint-Präsentation einigermaßen ratlos zurück.

Der Rest des Tages verging hektisch mit allen möglichen anderen Aufgaben. Erst am Abend, bei mir zu Hause in der Wohnung, hatte ich Zeit und Muße, mir das Material des Bundeszentralamts noch mal genauer anzusehen. Es war ein Spätsommerabend, es war noch warm, aber schon dunkel. Ich erinnere mich noch gut, wie ich mich nach dem Abendessen und den Nachrichten an meinen Küchentisch gesetzt und mir das Material in Ruhe angeschaut habe. Ich weiß noch, wie ich da saß und die Abläufe Schritt für Schritt skizzierte. Und siehe da, plötzlich wurde mir klar, warum wir ein Problem hatten. Ein ziemlich großes Problem, in diesem Fall eines von 460 Millionen Euro: Die Ablaufskizze zeigte ein Kreisgeschäft, bei dem der Cum/Ex-Käufer sich Steuern erstatten lässt, die der (Leer-)Verkäufer vorher gar nicht gezahlt hat. Das sieht ja genauso aus wie die Umsatzsteuerkarusselle, die ich schon seit Jahren bearbeite, dachte ich. Nur dass es keine Warenkreisgeschäfte, sondern Aktienkreisgeschäfte sind.

Für Umsatzsteuerkarusselle gab es damals schon zahlreiche Gerichtsurteile und eine gefestigte Rechtsprechung: Die Gerichte hatten einheitlich geurteilt, dass man sich Steuern, die nicht gezahlt worden sind, nicht erstatten lassen kann. Und sie hatten auch geurteilt, dass man sich nicht einfach mit Unwissenheit herausreden kann, wenn man mit Firmen Geschäfte macht, die zahlreiche Auffälligkeiten aufweisen: wenn man also beispielsweise von einem Lieferanten Waren abkauft, die erheblich billiger sind als üblich und der Lieferant auch noch ganz plötzlich im Markt erscheint und riesige Mengen an Waren anbietet, obwohl er weder über eine echte Firmenadresse noch Lagerräume verfügt oder Werbung macht. Eine derartige Situation ist für die »normale« Geschäftswelt derart ungewöhnlich, dass man davor nicht einfach die Augen verschließen kann.

Als ich meine Skizze vor mir sah und die Parallelen zu Umsatzsteuerkarussellen erkannte, war ich mir sicher: Cum/Ex kann auf keinen Fall rechtmäßig sein. Wenn sich das alles so herausstellen würde, wie es in diesen Unterlagen beschrieben ist, dachte ich an meinem Küchentisch, dann ist das auf jeden Fall strafbar.

Mit dieser Erkenntnis setzte ich mich noch ein wenig auf meinen Balkon in die Dunkelheit und dachte darüber nach, wie ich den Fall angehen könnte. Eines war klar, die beste Stelle für internationale Ermittlungen war das LKA in Düsseldorf. Ich beschloss, gleich am nächsten Tag dort vorzufühlen, ob sie die Ermittlungen übernehmen könnten.

Was ich damals noch nicht wusste: dass es um viel mehr Geld ging als um 460 Millionen Euro. Nicht um Millionen, sondern um Milliarden. Um etwas, das später als der größte Steuerbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik bezeichnet werden würde. Ebenso wenig wusste ich, dass diese Ermittlung Jahre dauern würde. Jahre, in denen ich eine weltweit agierende Szene kennenlernen würde, die sich darauf spezialisiert hat, unsere Steuergelder zu ergaunern.

Ermittlung von Steuerhinterziehung

Die Ermittlungen in Wirtschaftsstrafsachen sind meistens ziemlich mühsam und langwierig, und es geht gerade bei Steuerhinterziehung oft um enorme Schadenssummen. Dahinter stecken überwiegend Täter, die sehr gut verdienen, aber trotzdem noch mehr wollen und auch zu illegalen Methoden greifen. Ein entscheidender Faktor, ob man zu kriminellen Mitteln greift oder nicht, ist laut der kriminologischen Forschung das Entdeckungsrisiko. Und das ist gerade im Bereich der Wirtschaftskriminalität leider ziemlich gering. Finanzämter, Zoll, Polizei und Justiz setzen ausgerechnet in diesem Bereich relativ wenig Personal ein. Die Kollegen in der Betriebsprüfung, die Unternehmen und Banken vor Ort prüfen, haben aber kaum Zeit, ihre viel zu vielen Fälle ausreichend und akribisch zu bearbeiten. So können schon dort Betrügereien übersehen werden. Werden sie erkannt und an die Steuerfahndung abgegeben, geht es den Kollegen dort nicht anders: viel zu viele Fälle, viel zu wenig Zeit. Bei den Staatsanwaltschaften setzt sich das ebenso fort. Es kann daher nicht verwundern, dass gerade die besonders komplexen und hochprofessionell verschleierten Wirtschaftsstraftaten selten ausreichend ermittelt werden (können). Selten kommen solche Fälle zur Anklage. Vielmehr wird oft von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Verfahren nach § 153 a Strafprozessordnung auf Grundlage einer Ermessensentscheidung gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen.

Einen »Deal« machen, so heißt das. Solche Deals sind nur ausgeschlossen in Fällen, die gesetzlich als Verbrechen eingestuft sind und für die mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe verhängt werden muss. Der Straftatbestand der Steuerhinterziehung, geregelt in § 370 Abgabenordnung, hat aber keinen solchen Verbrechenstatbestand, und daher kann Steuerhinterziehung, egal welchen Ausmaßes, grundsätzlich gegen Geldauflage eingestellt werden. Auf diese Art und Weise fließt zwar direkt ein Geldbetrag an den Staat – allerdings sind die meisten Täter noch nicht einmal bereit, den angerichteten Steuerschaden wiedergutzumachen. Daher fließt bei einem Deal oft nur ein Bruchteil der Summe, die im Falle einer Verurteilung fließen würde. Ich glaube, hinter der Tendenz, lieber schnell einen Deal abzuschließen, als sich den Fall erst mal in Ruhe anzuschauen, steckt die Befürchtung, der Fall sei unendlich kompliziert und man habe am Ende ohnehin keine Chance, ihn zu lösen. Das ist natürlich genau der Eindruck, den die Anwälte von Wirtschaftsstraftätern erzeugen wollen. Sie treten uns Beamten gegenüber meist sehr arrogant auf: schicker Anzug, teure Uhr und eine Attitüde, die deutlich macht: Ihr kleinen Rädchen in der Staatsanwaltschaft, ihr kommt sowieso nicht gegen uns an. Das soll wohl einschüchternd wirken. Bei mir hat das zum Glück nie funktioniert. Auf mich wirkte so ein Gehabe eher lächerlich.

Unmittelbar vor meinem Wechsel in die Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft war ich an die Gnadenstelle des Gerichts abgeordnet worden. An der Gnadenstelle wird entschieden, ob trotz rechtskräftigem – also endgültigem – Abschluss eines Strafverfahrens eine Strafe doch noch einmal korrigiert werden kann, und zwar unter Gnadengesichtspunkten. Derartige Gnadengründe, die teils in der Strafprozessordnung, teils in den Gnadenordnungen der Bundesländer geregelt sind, können z. B. eine schwere Erkrankung des Verurteilten oder die Notwendigkeit einer Therapie sein, aber auch Irrtümer in der Urteilsfindung, die erst nachträglich bekannt werden. Gnadengründe können dazu führen, dass der Strafantritt für gewisse Zeit ausgesetzt oder die Strafe gemildert wird.

Einige meiner Kolleg*innen hatten mich vor der Gnadenstelle gewarnt. Das sei eine Stelle für ältere Kollegen, die schon am Ende ihrer Laufbahn stünden. Aber mich hat die Arbeit bei der Gnadenstelle interessiert, weil man dort sehr eng mit den Betroffenen (und ihrer persönlichen Geschichte) in Kontakt kommt. In der Gnadenstelle sind mir Menschen in ziemlich verzweifelter Lage begegnet. Menschen, die sich wirklich bemüht haben, zum Beispiel dem Drogensumpf zu entkommen, und denen das oft nicht gelungen ist. Manche von ihnen habe ich über Monate betreut und beobachtet, wie sie immer wieder Anläufe genommen und immer wieder auf ein normales Leben ohne Drogen gehofft haben. Wenn sie eine neue Freundin kennengelernt hatten und sich zum ersten Mal im Leben unterstützt fühlten, wenn sie einen neuen Job bekommen hatten und ihr Arbeitgeber ihnen trotz ihrer Vergangenheit eine Chance geben wollte. Jedes Mal hofften sie auf eine Perspektive im Leben, auf ein »normales« Leben mit Arbeit, Freunden, Familie. Aber fast genauso oft hat sie ihr altes Leben wieder eingeholt, die alten Verhaltensmuster, die alten Freunde. Etwas, das sie aus der Bahn geworfen hat. Viele hatten schlimme Familiengeschichten, geprägt von Gewalt und auch Drogen, und oft Traumatisches erlebt. Sie hatten noch nie Halt und Unterstützung bekommen und kämpften sich durchs Leben. Mir ist damals vor Augen geführt worden, wie privilegiert und behütet ich aufgewachsen bin.

An einen Fall erinnere ich mich besonders gut. Es ging um einen Mann, der wegen Drogenmissbrauchs und Beschaffungskriminalität in vielen Fällen zu mehreren Bewährungsstrafen verurteilt worden war. Als ich ihn kennenlernte, weil er einen Gnadenantrag gestellt hatte, war er rückfällig geworden und bei einem kleinen Ladendiebstahl erwischt worden, und nun sollten sämtliche Bewährungen widerrufen werden. Das hätte für ihn mehrere Jahre Gefängnis bedeutet.

Der Mann hatte erst in der Oberstufe des Gymnasiums mit dem Konsum von Drogen angefangen, war aber dann sofort an harte Sachen wie Heroin geraten und ist dann sehr schnell abgerutscht. Mehrere Jahre war er ganz unten, ohne Ausbildung, ohne festen Wohnsitz, ohne Job. Dann fand er aber tatsächlich die Kraft, dem Sumpf zu entkommen, und hat sich ein Leben aufgebaut. Er lernte eine Frau kennen, bekam ein Kind, trat eine Stelle an. Ein paar Jahre, vielleicht vier oder fünf, lebte er in stabilen Verhältnissen. Wegen beruflichen Stresses hatte er besagten Rückfall erlitten, und mit den Drogen kamen auch wieder kleinere Straftaten. In dieser Phase habe ich ihn kennengelernt, weil ich prüfen musste, ob er ins Gefängnis musste oder ob noch ein letztes Mal – gnadenweise – Bewährung mit Therapieauflage möglich wäre: Er entwickelte sich ja insgesamt positiv, hatte eine Arbeitsstelle in einer Schreinerei gefunden. Er war sehr glücklich über die Chance, die ihm sein Arbeitgeber gab, und die Arbeit machte ihm viel Spaß.

Ich habe ihn über Monate begleitet, und er hat mir sehr offen und glaubwürdig von sich erzählt. Dass sein Vater alkoholabhängig gewesen sei und er selbst auf keinen Fall so ein Vater sein wolle, wie wichtig ihm das sei, sein Kind aufwachsen zu sehen und für das Kind da zu sein. Er war wirklich motiviert und konnte seine Probleme gut beschreiben, war intelligent und reflektiert. Aber dann hat er sich plötzlich nicht mehr gemeldet. Er war erneut rückfällig geworden und beim Ladendiebstahl und Schwarzfahren erwischt worden. Wir konnten seine Strafen nicht mehr in Bewährungsstrafen umwandeln. Er musste für mehrere Jahre ins Gefängnis, verlor seine Arbeitsstelle und auch seine Familie. Das war furchtbar tragisch.

Diese Menschen werden nicht aus einer Position der Stärke heraus kriminell, sondern oft aus Zwangslagen heraus. Bei Wirtschaftskriminellen ist das meist genau andersherum: Sie haben schon ein gutes Leben und werden trotzdem kriminell. Vielleicht sind auch die Erfahrungen in der Gnadenstelle der Grund dafür gewesen, dass ich bei der Verfolgung von Wirtschaftskriminellen nicht lockergelassen habe.

Das Landeskriminalamt

Als ich das nächste Mal beim LKA in Düsseldorf war, habe ich den Cum/Ex-Fall dort vorgestellt. Ich hatte Glück: Ein Kommissionsleiter hatte gerade einen Fall abgeschlossen und war offen für einen neuen. Ich warb ein bisschen für den Fall und war sehr froh, dass er eingeschlagen hat. Beim LKA ist es nämlich so, dass die Kommissionsleiter*innen sich ihre Fälle aussuchen können. Und dieser war ein sehr engagierter Ermittler, mit viel Erfahrung. Er hat dann ein kleines Team von vier oder fünf Kriminalbeamt*innen zusammengestellt, darunter auch ein weiterer sehr erfahrener und kompetenter Ermittler. Ich habe mich riesig über diese Einsatzgruppe gefreut.

Vor der Fallabgabe an uns hatte das Bundeszentralamt schon intensiv bei den Cum/Ex-Akteuren nachgefragt. Die Mitarbeiter hatten aber nur ausweichende oder gar keine Antworten erhalten. Der Ton war zunehmend gereizter geworden, und Dienstaufsichtsbeschwerden und Klagen gegen die Sachbearbeiter*innen und sogar die gesamte Behörde folgten. Daher war klar: Informationen und Beweismittel würden uns nicht freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Wir mussten Durchsuchungen organisieren. Also haben die Kolleg*innen vom LKA die Unterlagen des Bundeszentralamts gesiebt und Firmen, Kanzleien etc. identifiziert, bei denen wir möglicherweise Beweise finden könnten.

Nach etwa zwei Monaten kamen sie mit dem Ergebnis: Beweismittel könnten bei Banken, Fonds, Brokern oder anderen Unternehmen aus 14 Ländern zu finden sein, darunter Luxemburg, Großbritannien, die Cayman Islands und Malta. Meines Wissens hatte bis dahin noch nie eine Staatsanwaltschaft wegen Wirtschaftskriminalität gegen Akteure in 14 Ländern ermittelt. Das hat unter anderem strukturelle Gründe: Die internationale Zusammenarbeit ist üblicherweise aufwendig und langwierig, und die Strafverfolgungsbehörden sind personell für solche intensiven Ermittlungen nicht gut ausgestattet. Daher haben wir in unserer Ermittlungsgruppe auch darüber diskutiert, ob wir derart umfangreiche Ermittlungen und eine solche Mega-Durchsuchungsaktion überhaupt stemmen könnten. Ich war dafür, es zu versuchen, denn ich habe schwierige Bedingungen immer als Herausforderung betrachtet. Was hatten wir schon zu verlieren, wenn wir es versuchten?