Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

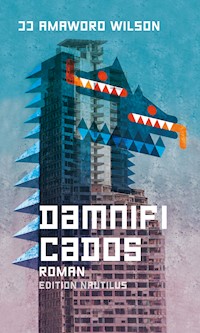

- Herausgeber: Edition Nautilus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein modernes Epos von Aufstand, Krieg und Hoffnung – inspiriert von der berühmten 45-stöckigen besetzten Bauruine "Torre de David" in Caracas Sie sind über sechshundert. Ohne Obdach, ohne Land, ohne Bestimmung. Sie sind Damnificados. Nacho Morales ist ihr Hoffnungsträger, Nacho, dieser polyglotte Krüppel, dieser atheistische Prophet, dieser Schachspieler, Lehrer und Geschichtenerzähler ist entschlossen, sie ins Gelobte Land zu führen. Und dieses Land ist lotrecht – das Ziel ihrer Landnahme ist der berühmte Torres-Turm, ein im Rohbau belassener Wolkenkratzer in der Megalopole Favelada. So beginnt das epische und spektakuläre Abenteuer der Damnificados, die sich einem zweiköpfigen Wolf ausgesetzt sehen, einer biblischen Sintflut, korrupten Polizisten, einer Armee von Libellen, schwer bewaffneten Müllkriegern und schließlich den Besitzern des Gebäudes, in einem heroischen und oft komischen Kampf ums Überleben – und um ihre Würde. Sie besetzen den Turm und errichten eine anarchische Gemeinschaft mit Schulen, Läden, Schönheitssalons und einer Verteidigungsmiliz. "Damnificados" wurde inspiriert vom "Torre de David" in Caracas, der von Bewohnern der Armenviertel besetzt und bis zur Räumung 2014 selbstverwaltet wurde. Virtuos wechselnd zwischen Genre und Hochliteratur, biblischen Motiven und Popkulturanspielungen macht JJ Amaworo Wilson aus dieser realen Vorlage eine fantastische Fabel von einer Zufluchtsstätte für die Verdammten dieser Erde. "Damnificados" ist eine hochaktuelle Geschichte von Migration und sozialen Kämpfen: Landlose gegen Landbesitzer, Arme gegen Reiche, Verdammte gegen Vergoldete.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JJ Amaworo Wilson wurde 1969 als Sohn einer nigerianischen Mutter und eines englischen Vaters in Deutschland geboren und wuchs in Großbritannien auf. Er hat u. a. in Ägypten, Kolumbien, Lesotho und Italien gelebt und lebt heute in New Mexico, USA. Damnificados ist sein erster Roman. Er wurde ausgezeichnet mit dem Hurston/Wright Legacy Award, dem Independent Publisher Book Award for Multicultural Fiction sowie dem New Mexico-Arizona Book Award for Fiction und war für weitere Preise nominiert.

Die Arbeit der Übersetzerin an dem vorliegenden Romanwurde durch den Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

Der Verlag dankt dem Autor für seine Unterstützung.

Editorische Notiz: Kursiv gesetzte Rede einiger Figurenkennzeichnet Passagen, die im englischen Originaldeutsch sind.

Die Originalausgabe des vorliegenden Bucheserschien unter dem Titel Damnificados bei PM Press Inc© 2016 by JJ Amaworo Wilson

Edition Nautilus GmbH · Schützenstraße 49 a

D-22761 Hamburg · www.edition-nautilus.de

Alle Rechte vorbehalten · · © Edition Nautilus 2019

Deutsche Erstausgabe März 2020

Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg

www.majabechert.de

ePub ISBN 978-3-96054-219-3

Für David Henry Wilsonund in Erinnerung anElizabeth Ayo Wilson

You’d better get a home in that rock, don’t you see.

You’d better get a home in that rock, don’t you see.

Between the earth and sky, thought I heard my savior cry,

You’d better get a home in that rock, don’t you see.

God gave Noah the rainbow sign, don’t you see.

God gave Noah the rainbow sign, don’t you see.

God gave Noah the rainbow sign, no more water but fire next time.

You’d better get a home in that rock, don’t you see.

Poor man Lazarus, poor as I, don’t you see.

Poor man Lazarus, poor as I, don’t you see.

Poor man Lazarus, poor as I, when he died he had a home on high.

You’d better get a home in that rock, don’t you see.

Rich man Dives lived so well, don’t you see.

Rich man Dives lived so well, don’t you see.

Rich man Dives lived so well, when he died he had a home in Hell.

You’d better get a home in that rock, don’t you see.

Spiritual

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.

Matthäus 5:5

Inhalt

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

KAPITEL 9

KAPITEL 10

KAPITEL 11

KAPITEL 12

KAPITEL 13

KAPITEL 14

KAPITEL 15

KAPITEL 16

KAPITEL 17

KAPITEL 18

KAPITEL 19

KAPITEL 20

KAPITEL 21

KAPITEL 22

KAPITEL 23

KAPITEL 24

KAPITEL 25

KAPITEL 26

KAPITEL 27

KAPITEL 28

KAPITEL 1

Der Turm – Damnificados – Die Invasion – Zerberus – Nächtliche Feuer – Hundefleisch – Die Bestien legen sich schlafen

Der Wolkenkratzer war das drittgrößte Gebäude der Stadt und vom obersten Stock aus konnte man den vorübergleitenden Vögeln auf den Rücken schauen. Eines schwülwarmen Augustnachmittags war Rolo Torres mit einem Fallschirm aus dem fünfzigsten Stock gesprungen. Der Schirm hatte sich nicht geöffnet, und er war mit dem Gesicht zuerst auf einem Müllhaufen gelandet.

»Wenigstens müssen wir kein Loch mehr buddeln, um den Blödmann zu begraben«, hatte der Bürgermeister gesagt.

Das Gebäude hatte zehn Jahre lang leergestanden, war von Einschusslöchern entstellt, die Farbe blätterte in der Sonne ab, schälte sich herunter wie Haut. Eine Gang Graffitikünstler hatte Botschaften in Cartoon-Schrift auf die Gebäuderückseite gesprayt: libertad, torre de mierda, cojones, viva la revolución, dazu ein Fresko mit den Umrissen zur Hölle marschierender Soldaten.

Umgeben von niedrigeren Gebäuden hatte der Monolith die Aura eines Schulhoftyrannen. Er betrachtete die Welt aus sechshundert Augen und sein Schatten bewegte sich wie die Zeiger einer Uhr, löschte jeweils mehrere Minuten lang die Bodegas, Brachen und Betonbauten ringsum aus. Im Verlauf der zehn Jahre waren die Scheiben aus den Fensterrahmen gefallen oder von verirrten Vögeln und Fledermäusen zerschlagen worden, so dass die Augen des Gebäudes hohl waren. Da die Scheiben fehlten, peitschte der Wind gespenstische Pfiffe in den Rachen des Wolkenkratzers, schoss durch seine Arterien und zischte bis in seine Lungen hinab.

An manchen Wintertagen wiegte der Monolith sich wie ein Tänzer. Und wenn das passierte, schrie der Bürgermeister, der sechzig Stockwerke weit oben auf einem Balkon hockte: »Er wird umstürzen!« Und seine Frau sagte zu ihm, er möge verdammt noch mal den Mund halten, weil er doch der Bürgermeister sei und ein Vorbild sein sollte, aber er war gelb wie eine Zitrone und er wusste es und seine Frau wusste es und seine Kinder wussten es auch und als er starb, starb er winselnd wie ein verwundeter Hund und machte sich vor seinen Feinden in die Hose, zu denen zum Schluss alle zählten, sogar seine Frau.

Und eben jene Damnificados sind es, die zwanzig Jahre später in einer lauen Mitternacht aus der Dunkelheit kriechen, eine Lumpenarmee aus Bärten und Schmutz, die sich auf den Weg zum Turm macht. Sie kommen aus Agua Suja, aus Minhas, Fellahin und Bordello, aus Sanguinosa, Blutig und Oameni Morti, aus den Pappkartonstädten und Shantytowns an den Hängen, wo der Regen Rinnen aus Schlamm gräbt und die Häuser abrutschen lässt. Sie schleppen zerschlissene Körbe und Plastiktüten, rußfleckige Decken, Mäntel aus Krinoline und Kunstpelz. Eine Frau Mitte fünfzig schiebt eine Schubkarre mit einem dreibeinigen Hund. Aus einer Ecke kommt ein Krüppel namens Nacho, schleppt seinen geschundenen Körper auf bandagierten Krücken daher, mit flinkem Blick sucht er die Straße nach Ärger ab. Krach! Ärger! Ein Vier-Zentner-Chinese bricht mit dem Fuß zuerst aus einem Loch in der Wand, tritt die Mauersteine herunter. Auch ein Damnificado. Er schaut in beide Richtungen und schwingt sich einen schartigen Holzknüppel auf die Schulter.

Die Gesichter einiger Damnificados sind mit Stoff verhüllt, wie bei Aussätzigen, nur die Augen sind zu sehen, und ihre Schritte sind abgepolstert wie Pantherpfoten, weil viele keine Schuhe haben, nur Lumpen an den Füßen. Andere bewegen sich barfuß fort, gehen geduckt und verstohlen in Zweiergruppen, huschen durchs Halbdunkel, bringen sich in Sicherheit.

Langsam und leise versammeln sie sich vor dem Hochhaus. Eine Katze entdeckt sie von ihrem Wellblechdach aus, kneift die Augen zusammen und schnurrt zustimmend. Nichts regt eine Katze mehr auf als mitternächtlicher Krawall. Die ferne Musik der Sirenen schwindet immer weiter in Vergessenheit, und dann ist da kein Geräusch mehr, abgesehen vom Trappeln der Mäuse auf Stein.

Das Dröhnen eines Busses durchbricht die Stille, als dieser seinen Rumpf um eine Ecke schwingt. Eine große Rauchwolke stiebt aus dem Auspuff, dann kommt der Bus mit einem Ruck zum Stehen und zwei schmutzige, schlaksige Teenager steigen aus, blond, drahtig und einander wie aus dem Gesicht geschnitten. Beide überspringen die letzte Stufe. Zwillings-Damnificados, Männer der Vogelscheuchenarmee.

»Wo ist der Große? Wo ist der Koloss?«, fragt der eine.

»Der Turm oder der Chinese?«, fragt der andere.

»Der Turm. Welcher Chinese?«

»Wirst du merken, wenn du ihn siehst. Er ist riesig. Einmal hat er einen Ochsen getötet.«

»Wer hat das nicht?«

»Er hat ihn mit bloßen Händen erwürgt.«

Nacho, der Krüppel, biegt um eine Ecke, sieht den Monolithen und bleibt stehen, er denkt, das ist genau so, wie es vor vielen Jahren in Zerbera geweissagt wurde. Er spürt die Damnificados um sich herum, hört sie atmen, erkennt die Gerüche – eine moschusartige Anthologie aus altem Essen, Schweiß, Pisse und Abfall. Er erkennt sie wieder. Erkennt es wieder, denn er hat von dieser Zeit und diesem Ort geträumt. Seitwärts wie ein Krebs überquert er die Straße, raus aus dem Schatten. Geht einfach so achtlos herüber, die hölzernen Muletas unter den Armen zieht er sein lahmes Bein nach. Er weiß, er ist der Erste und muss der Erste sein. Er geht am Eingang vorbei, wo auf eine Tafel Torre de Torres geschrieben stand, bis die Graffiti-Künstler die Worte auf Rey de Reyes verkürzten. König der Könige.

Und kaum hat Nacho die Tafel passiert, folgen die anderen, erst der Chinese, dann die Zwillinge.

»Das ist er. Er ist ein Bär.«

»Er ist ein Elefant.«

»Er ist ein Chinese.«

»Er ist ein Bär.«

Dann die Frau mit dem Hund in der Schubkarre. Der Reifen quietscht. Sie flucht auf die Welt wegen ihres Pechs. Kaputte Schubkarre, kaputter Hund. Er schläft, eingelullt von der Fahrt aus Sanguinosa hierher, lässt den langen hellen Kopf über den Rand hängen.

Die Damnificados kommen herüber. Sie stehen bereit. Sie schauen zu dem hoch aufragenden Monolithen auf. Babel in Black. Melierter Beton. Ein Heim fern der Heimat. Sie umringen ihn, schwirren umher. Warten. Sie blicken einander an. Irgendwo schlägt eine Uhr zwölf.

»Und jetzt?«

»Wir warten auf Nacho. Er sagt, was zu tun ist.«

Nacho kommt heran. Der Eingang ist verbarrikadiert, kreuz und quer mit Holzlatten vernagelt. Er gibt dem Chinesen Zeichen, sagt leise etwas. Der Chinese geht zur Tür und nimmt seinen Knüppel mit beiden Händen. Er holt einmal aus und mit einem Knall wie von einem Schuss platzt eine Latte ab. Nägel springen davon. Ein letzter Tritt und sie gibt nach. Leiser Jubel hebt an.

Eine Frauenstimme: »Jetzt gehört er uns.«

Nacho wird von seiner Armee der Damnificados überholt. Sie nähern sich der Tür und dann hören sie es. Sie bleiben stehen. Zuerst ist es ein Winseln, aber dann sinkt der Ton um eine Oktave auf ein tiefes Knurren. Niemand rührt sich. Wieder das Knurren. Im Eingang, in der Dunkelheit, bewegt sich eine Silhouette.

»Das ist ein Hund.«

»Ein wilder.«

Im Halbdunkel erkennen sie seine Umrisse. Er geht im staubigen Vorhof auf und ab. Wieder leises Knurren. Er bewegt sich nach vorne. Dann bricht ein Strahl Mondlicht durch die Dunkelheit, trifft auf die gesplitterten Latten, gerade als das Tier näherkommt und die Reißzähne bleckt. Die Damnificados starren es an. Etwas stimmt nicht. Das ist wider die Natur. Das Biest hat zwei Köpfe.

Luftschnappen, dann weichen sie zurück. Dutzende bekreuzigen sich und beten. Eine Frau hält ihrem Sohn die Augen zu. Der Chinese, schwer atmend nach dem Aufbrechen der Tür, hört auf zu keuchen und starrt mit gespenstischem Blick.

Das Tier stößt überirdisches Geheul aus doppelter Kehle aus, reißt beide Mäuler weit auf, in jedem sind zwei Reihen von Reißzähnen zu sehen. Die Armee rührt sich nicht. Der Mond schiebt sich hinter einen Wolkenschleier, breitet eine Decke aus Dunkelheit über alles.

Einer der Damnificados wendet sich an Nacho.

»Das ist ein Zeichen von Gott. Wir dürfen da nicht rein.«

Ein anderer: »Gott? Die Bestie kommt aus der Hölle. Wir brauchen einen Priester.«

Ein Mann in einem Regenmantel voller schwarzer Ölflecken dreht sich um und schaut in die Runde. »Wir brauchen keinen Priester. Wir brauchen ein Gewehr. Wir müssen sie töten.«

Erneut heult das Tier in die Nacht, die Mäuler hoch erhoben. Das Biest ist räudig, aber stark. Seine Köpfe bewegen sich im Einklang, ragen aus demselben kurzen, sehnigen Hals.

Regenmantel sagt zu dem Chinesen: »Schlag es. Knüppel es nieder. Mach es tot.«

Der Chinese rührt sich nicht.

Die Frau mit der Schubkarre sagt: »Wir töten keine Hunde. Die sind wie wir.«

»Wir haben keine Wahl«, sagt Regenmantel. »Wie kommen wir sonst in den Turm?«

»Das nennt ihr einen Hund?«, sagt ein anderer.

Nacho tritt vor. Er betrachtet das Biest mit zusammengekniffenen Augen und sagt flüsternd: »Du hast Recht. Das ist kein Hund. Das ist ein Wolf.«

»Das kann kein Wolf sein«, sagt Schubkarre. »Wölfe leben nicht in der Stadt.«

»Dieser schon«, sagt Nacho.

Regenmantel wendet sich an Nacho. »Dann ist es eben ein Wolf. Das heißt, wir töten ihn.«

Nacho sagt: »Nicht ihn. Es muss heißen: sie. Da sind noch mehr.«

»Woher weißt du das?«

Hinter dem Wolf bewegt sich etwas, eine Versammlung.

»Weil er um Hilfe gerufen hat.«

Ein Dutzend weitere Wölfe tappen in Sichtweite. Sie haben jeweils nur einen Kopf, sind schlank, haben die Ohren aufgestellt, ihre Blicke sind kalt. Sie starren die Armee an, während die Armee zurückstarrt.

»Wir haben Schusswaffen«, sagt einer der vermummten Damnificados. »Wir können Warnschüsse abgeben.«

Nacho schüttelt den zerzausten Kopf. »Wenn du einen Schuss abgibst, bricht die Hölle los. Die reißen uns die Kehlen raus.«

»Wir müssen das Gebäude einnehmen. Lasst sie uns töten«, sagt Regenmantel. »Dann braten wir sie.«

Niemand rührt sich. Der zweiköpfige Wolf starrt Nacho an. Nacho wendet sich ab und spricht.

»Macht Feuer. Hier liegt überall Abfall herum, Holz und Papier. Baut alle zehn Meter um den Turm herum eine Feuerstelle. Wo sind die Zwillinge?«

Hans und Dieter treten vor.

»Kommt mit. Wir brauchen den Truck eures Vaters.«

Rings um den Turm herum fließt ein Strom aus Schutt und Schlamm, aus Zeitungen, zermatschten Pappkartons und kaputten Holzkisten.

Die Hälfte der Damnificados steht mit dem Blick zur Tür Wache, Waffen in den Händen – Rasiermesser, Springmesser, Gewehre aus dem Zweiten Weltkrieg, Pistolen, die wie Wasserpistolen aussehen, Knüppel, Metallteile, Stöcke, Steine und Flaschen. Die andere Hälfte streift durch den Müll und fischt alles Brennbare heraus. Die Kinder gehen in die Hocke, senken die Köpfe, forschen mit den Fingern. Eine Frau aus einer Shantytown namens Mundanzas zieht ihren Schleier ab und sagt zu Schubkarre:

»Wieso nimmst du den Hund nicht raus und lässt uns die Schubkarre zum Holzsammeln nehmen?«

»Warum steckst du dir das Holz nicht dahin, wo die Sonne nie scheint?«

In Gruppen häufen sie Abfälle auf. Ein Mann findet einen Kanister Kerosin und geht an jeden Haufen und gießt ein bisschen was drauf. In ihrer Angst beobachten sie weiter den Eingang, wo sich die Wölfe scharen. Dann zünden die Damnificados die Haufen mit Streichhölzern und Feuerzeugen an. Schon bald ist der Turm von einem Ring aus kleinen Feuern umgeben, die Wölfe ziehen sich in die Dunkelheit zurück und einige der Älteren erinnern sich an die Legende von Las Bestias de la Luz Perpetua aus einer Zeit, bevor sechzig Stockwerke hohe Türme im Zentrum der Stadt gebaut wurden.

Eine Stunde vergeht. Kinder verstecken sich hinter den Beinen ihrer Eltern, spähen dazwischen hervor und verschwinden wieder, und die Damnificados stehen, sitzen oder hocken, warten, während die Flammen sie zu Helden machen, so wie Flammen dies stets tun. Im flackernden Licht ist ihr Schmutz verschwunden, auch ihre Lumpen. Ihr Hunger. Im flackernden, knisternden Licht werden sie zu alten Kriegern, reglos wie Marmorgötter.

Ein Pick-up fährt heran und Nacho und die Zwillinge steigen aus der Fahrerkabine. Hans trägt eine schwere Plastiktüte. Er stellt sie auf einen aus Sperrholz improvisierten Tisch, und Nacho zieht Mörser und Stößel aus einer kleineren Tüte, Dieter und er zerstoßen weiße Pillen. Hans zieht dünne Scheiben Fleisch von der Größe einer Männerhand aus der ersten Tüte und sie reiben das Pulver ins Fleisch, kneten es ein, falten und entfalten das rohe Steak.

Als es fertig ist, tragen Dieter und Hans das Fleisch in Stapeln zur Tür des Monolithen. Sie werfen die Stücke in den Eingang und die Steaks landen, klatsch, klatsch, klatsch, auf dem Boden.

Zehn Minuten vergehen, bis der erste Wolf in Sicht schleicht. Er beschnuppert das Fleisch, schnüffelt, hebt den Kopf. Eine Art Opfergabe. Er dreht sich einmal langsam im Kreis, atmet schwer. Plötzlich lässt er den Kopf sinken. Er reißt mit den Zähnen am Fleisch und schon bald folgen die anderen Wölfe. Hans und Dieter sehen einander an. Der letzte Wolf, der auftaucht, ist das zweiköpfige Ungeheuer. Es nimmt sich seinen Anteil.

Regenmantel wendet sich an Nacho: »Was ist das? Fütterungszeit? Wir sollten sie töten, nicht ernähren.«

Die Wölfe haben das Fleisch in die Dunkelheit gezogen, und während sie sich darüber hermachen, hört man Krallen auf Stein schlagen und kratzen.

Nacho nickt den Zwillingen zu.

Dreißig Minuten vergehen. Die Zwillinge und der Chinese treten bis auf fünf, drei, zwei Meter an die zersplitterte Tür heran. Stille. Hans geht hindurch. Er verschwindet für ein paar Sekunden, dann kommt er heraus. »Es hat funktioniert«, sagt er. »Sie schlafen alle.«

»Gut«, sagt Nacho. »Dann müssen wir uns beeilen. Die Wirkung wird nur noch ein oder zwei Stunden lang anhalten.«

Die Zwillinge und einige der anderen gehen vorsichtig hinein, dicht gefolgt von dem Chinesen, der seinen Knüppel schwingt, und sie packen die schlafenden Wölfe auf die Ladefläche des Trucks. Sie ziehen Streichhölzchen, wer das zweiköpfige Ungeheuer nehmen muss, der Chinese verliert und packt das Tier am Bauch, zieht die Köpfe mit den Füßen hinterher. Er wirft die Bestie auf den Haufen.

Hans und Dieter steigen in den Truck und Hans fährt davon. Er wird weiterfahren, bis sie die Außenbezirke der Stadt erreichen, wo die Wälder tief sind und regenfeucht, wo sich ein Wolf verstecken, wo er laufen, leben und sterben kann.

KAPITEL 2

Tageslicht am Turm – Eingang – Don Felipe, der Priester – Ein Zuhause erschaffen – Hauptstützpunkt – Aussichtspunkte – Mutierte Ratten verbrennen – Lalloo organisiert Strom – Maria – Die Schule der Damnificados

Die nächtlichen Feuer schwelen nur noch. Die ersten Sonnenstrahlen brennen eine Ellipse in den Horizont und das zunehmende Licht wird eingetrübt durch den Rauch und den Nebel der Stadt. Während die Sonne auf die Shantytowns von Slomlejna Ruka, Fellahin, Dieux Morts, Sanguinosa scheint, verwandelt eine Explosion aus Licht die Hügel in ein Mosaik aus funkelnden Spiegeln. Die Stille wird durchdrungen vom Krähen der Hähne und dem abgehackten Kläffen der Hunde. Irgendwo brummt ein Truck.

Die Damnificados beginnen sich zu regen. Sie haben die ganze Nacht gewartet, Höllenhunde gesehen, die sich als Wölfe entpuppten, sie haben sich an Feuern gewärmt, ihr mitgebrachtes Essen gegessen – rohe Kartoffeln, ein bisschen Brot – und jetzt wird es Zeit, den Turm in Besitz zu nehmen.

»Die Wölfe sind weg«, sagt Nacho zu einer dicht beieinander kauernden Familie. »Wir können rein.«

Er geht mit ihnen, seine Krücken hinterlassen eine Spur aus Punkten auf dem Boden.

»Der Turm gehört uns«, sagt er.

Niemand rührt sich.

»Er ist verflucht«, sagt eine Frau. Sie steht auf. Schmutzige Stirn, durchzogen von Falten, ihr Gesicht eine Straßenkarte von Sanguinosa. Sie mag fünfundsechzig sein oder vielleicht dreißig. Niemand kennt das Alter eines Damnificados. Ihre Gesichter sind Ansammlungen von Furchen, Tälern, Kratern, unerwarteten Ausbrüchen von Hässlichkeit. »Das Tier ist ein Zeichen von Gott. Wir können nicht rein.«

Nacho bleibt stehen, wuschelt sich durchs Haar, wendet sich zu ihr um.

»Ich verstehe dich«, sagt er.

»Nein, tust du nicht«, sagt sie. »Es gibt Dinge von dieser Welt und Dinge nicht von dieser Welt. Dinge, die wir auf der Welt nicht zu sehen erwarten. Gott schickt sie uns als Warnung.«

»Was sollen wir sonst tun?«, fragt Nacho. »Gehen wir nach Hause? Nehmen wir unsere Familien wieder mit zurück in unsere armseligen Hütten, in unsere Pappverschläge unter den Brücken? Oder beten wir zu Gott, dass er uns in diesen verdammten Ort eintreten lässt? Sieh nur. Die Sonne geht auf. Auch das kommt von Gott. Ein neuer Morgen bricht an.«

Nacho steht vor ihr, während das Licht ihr Gesicht gelb färbt, eine Maske aus Linien und Vertiefungen. »Gott hat uns hergebracht. Vielleicht aus einem bestimmten Grund.«

Hans, gerade erst aus den Wäldern zurückgekehrt, geht auf Nacho zu und sagt: »Du musst hineingehen, Nacho, warum gehst du nicht als Erster? Nimm den Chinesen mit.«

Und das macht Nacho. Der Riese und der Krüppel gehen gemeinsam, einer mit dem Gang eines Wrestlers, der andere humpelt auf wurmstichigen Krücken.

»Der Turm ist verflucht«, sagt die Frau zu sich selbst. »Wir können nicht rein.«

Der Chinese tritt erneut gegen die Überreste der Tür, die er eingetreten hatte, Splitter prasseln in Staubwolken herunter. Nacho und er betreten die Vorhalle, wo sie die schlafenden Wölfe geholt hatten. Im Sonnenlicht sehen sie alles, was ihnen in der Nacht verborgen geblieben war: Auf dem Boden liegen Abfälle, Knochen, bröckeliger Stein. Der Raum ist eine kleine Höhle. Auf beiden Seiten befindet sich eine Treppe. Hinten ein offener Fahrstuhlschacht. Modernde Papierstapel, Schimmel kriecht die Wände hinauf.

Nacho und der Chinese gehen über die beiden Treppen, jeder über eine. Die Stufen sind flach, ausgetreten. Nacho schleppt sich in das Stockwerk darüber. Ein Gang. Der Chinese taucht auf der anderen Seite des Gebäudes auf. Kleine Apartments. Zehn auf jedem Gang. Nacho zählt bereits, überlegt, wie viele Damnificados sie sind, wer kommt in die oberen Stockwerke und wer nach unten. Wie bringt man jemanden fünfzig Stockwerke hoch im Himmel unter, wenn der Fahrstuhl kaputt ist? Wie löst man das Problem: Die Älteren müssen in die niedrigeren Stockwerke, aber dort werden auch die Krieger gebraucht, denn wenn der Turm angegriffen wird, dann zuerst dort.

Wie kann er seine Beziehungen nutzen, damit wieder Wasser in den verrosteten Leitungen fließt? Wie ein Gemeinwesen aufbauen in dieser hoch aufragenden Gruft?

Er bahnt sich einen Weg in die Vorhalle zurück und will die Damnificados gerade rufen, als er sie langsam, wie Zombies, durch den Eingang strömen sieht. Familien mit schlafenden Kindern über den Schultern. Männer mit Dreadlocks so alt wie Methusalem.

Gebeugte Schultern, die Menschen verlieren sich in ihren Mänteln, Taschen und Mützen, die in der morgendlichen Hitze ungeeignet sind.

Und er denkt: »Das ist es. Das ist der Anfang.«

»Zweifle nie daran, was hundert Seelen vollbringen können, sofern Zeit und Not vorhanden sind.« Don Felipe Holguin steht vor Nacho. Ein Priester in Sandalen. Unrasiert, grau. Er ist groß und leicht gebeugt, hat aber die Nase des Boxers, der er einmal war, bevor er den Ruf des Herrn vernahm.

»Wir haben sechshundert Seelen«, sagt Nacho.

Damnificados. Die Ärmsten der Armen, sie erklimmen die Höhen des dritthöchsten Gebäudes der Stadt. Sicarios. Messerstecher. Auftragskiller. Bandidos. Flink, mit kaltem Blick. Die Unheiligen, die Unbehausten, angeführt von einem Lahmen. Nacho teilt die Damnificados in Sechsergruppen ein, lässt die Familien zusammen. Ein Viertel von ihnen kennt er mit Namen.

»Nur in kleinen Gruppen werden sie etwas zustande bringen«, sagt der Priester zu ihm. »Mehr als acht, und sie bilden Fraktionen, dann geht alles zur Hölle. Hab ich schon erlebt.«

Zuerst schreibt Nacho die anstehenden Aufgaben in drei Sprachen an große Tafeln. Schutt zusammenfegen, Abfall entfernen, Böden schrubben, undichte Stellen stopfen, Mauern wiederaufbauen, Ungeziefer töten. Er sieht Unverständnis und ihm fällt wieder ein, dass die meisten Damnificados nicht lesen können. Er spricht mit ihnen, erfährt, wer was machen kann. Unter ihnen findet er einen Soldaten, einen Ingenieur und einen Mechaniker. Er bestimmt Aufgabenleiter in den jeweiligen Gruppen. Ruft diese zusammen. Sagt ihnen, was sie tun müssen und welches Werkzeug sie dafür benötigen. Sie kehren in ihre Gruppen zurück und leiten diese an. Die körperlich Kräftigeren kommen weiter oben ins Gebäude.

Er sendet eine Delegation aus, die Besen, Schrubber, Schubkarren, Hämmer und Nägel suchen soll. Sie durchkämmen die Müllhalden, betteln und borgen. Eine Gruppe älterer Frauen baut einen Rost vor dem Gebäude auf und grillt darauf Mais, Kochbananen, Hühner- und Schweineabfälle. Eine weitere Gruppe sendet er als Spähtrupp aus, damit sie in der Umgebung Land findet, wo sie Nahrung anbauen können. Kleine Beete.

»Wir werden Farmer«, sagt er. »Karotten, Kartoffeln, alles was wachsen will. Und auch Bäume. Es gibt keinen Schatten. Wir brauchen Bäume, damit sich die Alten daruntersetzen können. Und um Vögel anzulocken.«

»Wozu wollen wir Vögel anlocken? Die werden unser Essen stehlen«, sagt Regenmantel.

»Weil Vögel singen. Hier gibt es keine Musik.«

»Dann gründen wir einen Chor«, sagt der Priester.

Der Ingenieur baut ein System aus Seilen und Flaschenzügen, um Werkzeug, Wasser und Lebensmittel in die höher gelegenen Stockwerke zu transportieren. Aber es gibt keine Seile, die lang genug sind, um über den zehnten Stock hinauszureichen. Nacho beschafft ein Moped. Dann lässt er auf die äußere Treppe Holzbretter legen, die in langen Diagonalen aufsteigen. Ein ehemaliger Armee-Mechaniker versieht das Moped mit verstärkten Reifen und jetzt fährt es mit Waren beladen Tag und Nacht dröhnend die Planken hinauf.

Die Räume des Monolithen sind zugemüllt mit Schutt und Abfall. Vertrocknete Käferleichen und Kakerlaken sprenkeln den Boden. Nacho betritt einen Raum im ersten Stock, sucht seine Basis und stößt auf die Überreste der Bewohner von vor langer Zeit: ein zerfallener Stuhl, eine stockfleckige Decke voller Wolfshaare, sechs umgekippte Weinflaschen, die sanft aneinanderklirren, im Wind hin und her rollen, der durch das fensterlose Loch in der Mauer bläst. Er schaut durch das Loch nach draußen. Denkt: »Im ersten Stock kann ich den Eingang sehen und die Straße, die man überqueren muss, wenn man herwill.« Aber irgendwas gefällt ihm nicht an seinem Blickfeld hier. Er kann das große Ganze nicht sehen. Ich muss höher, sagt er sich. Aber dann muss ich auf meinen Krücken Treppen steigen. Er zwingt sich ein weiteres Stockwerk hinauf, betritt einen Raum, den eine Familie gerade fegt. Sie nicken ihm zu und wollen gehen.

»Nein, bleibt«, sagt er.

Er humpelt an das herausgewehte Fenster und schaut erneut auf die Straße. Jetzt ist die Perspektive schon besser. Er kann über die Bodegas und die Straßenverkäufer hinwegsehen. Aber zufrieden ist er noch nicht.

»Was geht dir durch den Kopf?«, fragt der Priester.

»In welchem Raum ich wohnen soll.«

»Warum?«

»Ich muss die Umgebung sehen.«

»Warum?«

»Weil ich gerne weiß, wer kommt. Wenn sie hören, dass wir das Gebäude eingenommen haben, werden sie kommen. Früher oder später.«

»Wer sind sie?«

»Ich weiß nicht. Die Gangs. Die Polizei. Die Armee. Die Politicos. Ich weiß es nicht, aber es wird jemand kommen, der es auf uns abgesehen hat.«

»Nacho«, sagt der Priester, »was willst du machen? Jede Nacht wach bleiben, die ganze Nacht und nach Feinden Ausschau halten? Du hast hier sechshundert Augenpaare. Die können für dich Ausschau halten. Du musst dir nicht alles alleine auf die Schultern laden. Ehrlich gesagt sind deine Schultern gar nicht dafür gebaut.«

Und so bezieht Nacho ein Zimmer im ersten Stock und bittet den ehemaligen Soldaten, Wachen zu organisieren, rund um die Uhr auf drei Ebenen und auf allen vier Seiten: im sechzigsten Stock, von dem aus man meilenweit sehen kann, einen Konvoi oder einen Panzer eine halbe Stunde, bevor er durch den Verkehr herankommt, entdecken würde. Vier Paar Augen die ganze Zeit, im Norden, Süden, Osten und Westen. Auch im dreißigsten Stock werden vier Späher sein. Und auch im ersten, wo man ohne Fernglas den Gesichtsausdruck eines jeden sehen kann, der sich dem Eingang nähert, und auch, ob er ein Messer dabei hat, eine Bombe oder einen Obstkorb. Und natürlich gibt es Wachposten an den Eingängen im Erdgeschoss, alle vier bewaffnet und jeder mit einem Spielzeug-Walkie-Talkie, das sie auf einer Müllhalde gefunden haben.

Der Haupteingang gehört dem Chinesen. Er wird stundenlang reglos mit verschränkten Armen dort sitzen. Ein Zimmermann aus Blutig baut ihm einen Stuhl aus Gegenständen, die er im Gebäude gefunden hat: große Holzbretter von einer kaputten Kommode und die noch verwertbaren Federn einer Matratze. Der Chinese hat die Gabe der Stille. Ein Besucher könnte glauben, er schlafe, weil sein Kinn seine Brust berührt und man seine Augen unter dem breiten Schirm der Basecap, die er manchmal trägt, nicht sehen kann. Aber wie Nacho ist er stets wachsam.

Die Müllhaufen vor dem Gebäude sind die schlimmsten von allen. In ihnen hausen Kolonien riesiger Ratten, die durch die dunklen Abfalltunnel flitzen. In der zweiten Generation sind einige und in der dritten alle mutiert. Sie können sich jetzt der Farbe des Mülls anpassen, wie Chamäleons. Nacho beruft ein Treffen mit seinen Anführern ein. Sie versuchen es mit einer Jagd, aber die Ratten sind zu schnell. Sie versuchen es mit Gift, aber die Ratten passen sich an und fressen es wie Brot. Sie betonieren ein Stück des Müllhaufens zu, um zu sehen, ob es hilft, aber die Ratten knabbern sich durch den Beton und sausen nachts lachend über die Gänge.

»Wir müssen sie ausräuchern«, sagt Nacho. »Nicht mal Ratten können im Feuer überleben.«

Er hat kontrolliertes Abbrennen bereits gesehen, aber nie mitten in der Stadt. Er weiß, dass es auf den Wind ankommt und dass man natürliche Barrieren braucht, die das Feuer aufhalten. Er geht um den Turm herum, berechnet Winkel und die Länge der Rinnsteine.

Eines ruhigen Tages, wenig später, sagt er den Damnificados, sie sollen drinnen bleiben und die Fensteröffnungen mit Brettern, Decken oder Pappe verschließen, was sie nur finden können, um den Rauch abzuhalten. Er lässt sich von dem Mechaniker einen Kanister voll Diesel mit Benzin mischen und baut sich eine Drip Torch aus einer alten Kaffeedose. Er befestigt sie am Moped. Einer der Zwillinge zündet den Docht an und fährt damit um den Turm, tropft Feuer auf den größten Abfallhaufen. Tausende Ratten flitzen los und die Haufen werden eingeebnet.

Während der Müll verkohlt und zu Asche zerfällt, steigen giftige Dämpfe auf, schwarze Schleier schrauben sich in den Himmel. Sie kräuseln sich in Richtung der Fensteröffnungen des Monolithen, aber da diese bedeckt sind, treten kaum Dämpfe ein. Sie verfliegen vielmehr, werden verschluckt vom sonnenbeschienenen Dunst, der die Stadt umhüllt.

Der Truck des Vaters der Zwillinge fährt vor, orangefarbene Glut knistert ringsum. Hans steigt mit zwei weiteren Männern aus der Kabine und beginnt, riesige Säcke von der Ladefläche des Trucks zu ziehen. Der Chinese löst die Schnüre um die Säcke, und fünfzig Wildkatzen mit messerscharfen Zähnen springen heraus. Sie nehmen die Witterung der fliehenden Ratten auf, folgen ihnen in Löcher hinunter, durch Rohre hinauf, an alle dunklen Orte, wo Ratten sich verstecken könnten. Als das Massaker beendet ist, verschwinden die Katzen wieder in den Gassen und Schlupfwinkeln der Stadt.

»Wo hast du die Katzen her?«, fragt der Priester.

Dieter sieht ihn an. Er hat noch nie mit einem Priester gesprochen.

»Von der Katzenfängerin in Estrellas Negras. Wir haben sie mit einem Tisch und Stühlen bezahlt. Es heißt, sie ist eine Hexe.«

»Die Bruja von Estrellas Negras. Gibt’s die wirklich?«, fragt der Priester.

»Sie hat nach Katzenpisse und Stinktieren gerochen. Hans hätte sich fast übergeben.«

Sie lassen Lalloo holen. Er weiß, wie man Masten und Generatoren anzapft. Aber als er eintrifft, ist er betrunken. Singt vor sich hin, seine Augen sind blutunterlaufen. Die Zwillinge stützen ihn auf beiden Seiten und lassen ihn im Vorhof seinen Rausch ausschlafen.

Er wacht auf. Nacho begrüßt ihn. Lalloo schläft wieder ein.

Eine Stunde später wacht er wieder auf. Nacho gibt ihm einen Teller voll zu essen und einen Becher Wein. Das Essen beachtet er gar nicht.

»Wir brauchen Strom für dieses Gebäude«, sagt Nacho.

Am Nachmittag steht Lalloo auf einer Leiter, an seinem Gürtel sind Bolzenschneider und Zangen befestigt. Er schließt den Monolithen ans Netz, brummend leuchten Lampen auf, und als in der Abenddämmerung aus einer nahegelegenen Moschee der Ruf zum Gebet ertönt, ziehen sie Stechmücken an. Später versucht Lalloo den Fahrstuhl zu reparieren, aber es gelingt ihm nicht. Er erklärt Nacho, dass das Ding endgültig hinüber ist.

Der Chinese hebt Nacho auf seine Schultern und geht sechzig Stockwerke über die Treppen hinauf. Als er oben ankommt, keucht er. Mit dem Chinesen, dem Priester, den Zwillingen und Regenmantel an seiner Seite schaut Nacho hinaus. Er sieht die halbe Stadt, andere Türme verteilen sich über die Skyline – Hotels und Büroblocks, Dutzende halb verdeckter Werbetafeln dahinter. Taxis und eine Million Autos, Rikschas und gelbe Busse, aus denen Salsa dröhnt, verstopfen die Straßen, Abgaswolken wabern hinauf, Leute trödeln oder hasten.

Er schaut hinunter auf das den Turm umgebende Land, unregelmäßig, uneben, zerfurcht wie von Wunden, schwarze schwelende Stellen dort, wo die Ratten vertrieben wurden.

»Das ist Ödland«, sagt er. »Unter der Oberfläche liegen Müllberge vergraben. Egal, was passiert, wir dürfen nie wieder im Müll leben. Nicht hier. Der Turm muss innen wie außen sauber sein.«

Die Familien ziehen ein. Solche mit Alten nehmen die Stockwerke weiter unten. Sie bringen Möbel, Laternen, Kerzen und alles mit, was sie von den Müllhalden holen können. Einige haben Herde und sogar Kühlschränke. Sie bauen sich Betten aus Paletten und wiederverwerteten Brettern. Alte Sofas kommen von der Schutthalde in Minhas. In Puertarota brennt ein Hotel ab und die Damnificados ziehen um drei Uhr früh los, bergen Betten und Kleiderschränke, laden sie auf den Truck des Vaters der Zwillinge und lehnen sich weit über die Seiten, als dieser sich zum Turm zurückschlängelt.

Sie suchen die reichen Viertel nach auf die Straße gestellten Fernsehern ab und holen sie von den Bürgersteigen. Lalloo repariert alles Elektrische, wofür Nacho ihn in einem Zimmer im sechsten Stock übernachten lässt. Seine Hände zittern, aber mit Elektrizität findet er sich auch noch im Schlaf zurecht, und wochenlang geht er von Stockwerk zu Stockwerk, repariert alles im Tausch gegen Essen und Wein.

Südlich von Agua Suja bricht ein Aufstand aus und in dem darauffolgenden Chaos schaffen es sechs Brüder irgendwie, einen Brotbackofen nach Hause in den Turm zu verfrachten, sie tragen ihn wie den Sarg bei einem Trauerzug. Die ganze Nacht brauchen sie, bis sie ihn zum Turm geschleppt haben, und als sie eintreffen, bluten ihre Hände und Schultern. Am nächsten Tag stellen sie ihn im dritten Stock auf und eröffnen eine Bäckerei.

Im sechsten Stock richtet Maria Benedetti, eine ehemalige Schönheitskönigin aus Sanguinosa, einen Salon ein. Sie verwendet geklaute Kämme und Bürsten, Shampoo aus Seife und Ziegenmilch und einen Haartrockner, der einst ihrer Mutter gehörte. Ein paar Damnificadas, herausgeputzte Mädchen mit Schmollmündern, drängen in den Salon und schon bald kommen die Frauen aus Favelada und Fellahin und lassen sich die Haare machen. Maria stellt ein Schild auf die Straße: »Marias Bjuty & Herrsalong«. Nacho wird misstrauisch, als er mitbekommt, dass die von draußen herein-kommenden Frauen nachmittags eintreffen und erst am nächsten Morgen wieder gehen. Er sagt zu dem Priester: »Das sind Prostituierte. Sie gehen in den Salon, geben Geld für ihre Haare aus und verdienen es sich gleich wieder, ohne überhaupt den Turm zu verlassen.«

Der Priester sagt: »Aber wer kann sie hier bezahlen? Im Turm leben nur Damnificados. Wer von denen hat Geld für Frauen?«

Der Priester weiß nicht, dass im Turm auch arbeitende Menschen leben. Viele finden Jobs in den Fabriken als Wächter, Hausmeister, Kehrer und Putzleute. Nacho unternimmt nichts wegen der Huren, denkt, Freiheit ist die Hauptsache, die Freiheit, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ein Zuhause zu haben, mit Huren zu schlafen.

Er eröffnet drei Schulen, jeweils eine im fünften, im fünfzehnten und im fünfundzwanzigsten Stock. Auf einem Schrotthaufen findet er alte Schreibtische und Tafeln und er kauft einen Vorrat an Kreide. Hinter den Büros einer Versicherung in Amado lässt er mit anderen einen Container plündern und findet eine halbe Tonne benutztes Schreibpapier. Er legt es in zweieinhalb Meter lange Wannen aus einer Fabrik und begießt es mit Seifenwasser, dann streicht er den Brei mit riesigen Walzen glatt. Die Blätter werden auf den Balkonen des ersten bis zehnten Stocks aufgehängt und als sie trocken sind, schneidet Nacho sie mit seinem gesunden Arm in Rechtecke. Jetzt haben sie Papier. In der Zwischenzeit stehlen die Zwillinge im Umkreis von zehn Kilometern sämtliche Kugelschreiber und Bleistifte aus den Banken, Büros, Postämtern und Bibliotheken.

Zuerst kommt niemand. Die Kinder sind alle unterwegs, Geld verdienen. Sie putzen Autofenster, sammeln Glas zum Recyceln, verkaufen Süßigkeiten oder Schirme in der Regenzeit, betteln, jonglieren an den Ampeln, zaubern. Nacho fängt also erst einmal mit einstündigen Sitzungen für die Eltern an. Er zeichnet Gegenstände an die Tafel und lässt es die Schüler ebenso machen. Sie zeichnen alles, was ihnen wichtig ist, und sagen, wie man es nennt. Dann schreiben sie die Wörter zusammen an die Tafel, jeden Laut einzeln. Kinder. K.I.N.D.E.R. Sie sagen, was sie sich für ihre Kinder wünschen. G.E.L.D.C.H.A.N.C.E.N.G.L.Ü.C.K. Und Nacho fragt, wo sind eure Kinder jetzt? Auf der Straße. Autos waschen, betteln. Und Nacho fragt, wo sollen da Geld, Chancen und Glück herkommen? Und schließlich finden die Eltern das Wort. B.I.L.D.U.N.G.

Nacho geht mit ihnen spazieren und sie entziffern die Worte auf Schildern, allmählich beginnen sie die Welt zu lesen. Sie schreiben zusammen Geschichten an die Tafeln, Nacho fungiert als Schriftführer. Ihre Familiengeschichten. Mythen und Legenden aus ihren Städten. Aufgeschnappte Märchen. Und als sie fertig sind, bildet Nacho Paare und sie »lesen« die Geschichten gemeinsam, enträtseln die Wörter.

Nacho bringt Comics mit: Superhelden, Männer in Strumpfhosen, die Städte retten, Mädchen mit sieben Meter langen Gummiarmen und Adleraugen, Hellseherinnen und Bösewichter. Sie reimen sich die Geschichten zusammen. Sie erzählen sie neu, finden Bedeutungen und schreiben Wörter aus den Geschichten auf.

Woher kam der Turm? Wer hat ihn gebaut? Wie wurde er genannt? Warum? Warum stand er leer? Sie schreiben ihre Antworten auf Papier. Woher kamen die Schreibtische, an denen sie sitzen? Und bevor der Zimmermann seine Säge ans Holz setzte, wo kam da das Holz her? Wer hat es in die Stadt gebracht? Wie? Warum?

Und schließlich tauchen ganz allmählich auch die Kinder der Damnificados auf.

KAPITEL 3

Nacho – Ein Baby am Fluss – Gerettet von Samuel – Schulzeit – Der Chinese – Der Geschichtenerzähler – Emil – Wild wuchernde Haare

Nacho Morales. Ein Krüppel. Seine linke Seite ist verkümmert. Arm und Bein. Von Geburt an ist er lahm. Hat ein Muttermal unter dem rechten Auge. Wurde ausgesetzt an einem Flussufer, eingewickelt in Lumpen. Seine Eltern sagen: »Er wird bald sterben.« Der Fluss stinkt nach menschlichen Exkrementen, er fließt durch Agua Suja, eine Shantytown. Die Mutter ist mit ihren zwölf Jahren selbst noch ein Kind. Der Vater ist sechzehn, verkauft Dope. Ein Jahr, nachdem er Nacho zum Sterben liegen ließ, hört er von einem Deal mit importiertem Heroin, besorgt sich eine Waffe und ein Halstuch, bindet es sich über den Mund. Er hält sich für Billy the Kid. Springt von einem Gerüst. Bestiehlt seine eigene Gang, die Waffe ist so groß wie sein Arm. Er steckt das Geld ein. Merkt erst dann, dass er vergessen hat, sich einen Fluchtplan zu überlegen. Rennt bis zum Fluss, wo er seinen Sohn ausgesetzt hat. Die Gang folgt ihm. Schießt ihn nieder. Holt sich ihr Geld zurück. Er rollt in den Fluss. Treibt bis Blutig. Es ist die längste Reise, die er je unternommen hat. Aufgedunsen und stinkend wie ein Fisch wird er an einem Haken an Land gezogen.

Und auch Nacho wird, ein Jahr zuvor, am Haken eines Fremden an Land gezogen. Samuel, ein Wanderer aus Favelada, tagsüber ist er Lehrer.

»Was haben wir denn da?«, sagt er und hebt das Bündel auf. »Hallo, du kleiner Fisch.«

Ein Auge schielt, das Gesicht ist zerknautscht, eine kleine rosa Kaulquappe. Samuel schaut sich um. Wägt die Möglichkeiten ab. Setzt er das Kind wieder aus, stirbt es. Die Geier hacken ihm die Augen aus. Bringt er das Kind zur Polizei, landet es direkt auf dem Müllhaufen. Er nimmt es mit nach Hause. Er hat keine andere Wahl.

Er nimmt den Bus. Kauft eine Fahrkarte. Neugeborene Unglückswürmchen fahren umsonst. Der Bus wimmert und schlingert. Das Baby schläft. Eine dicke Paisana sitzt neben ihm, riecht nach Ziegen und Hühnern. Linst in das Bündel. Überlegt, ob sie liebevoll schnalzen soll. Überlegt es sich anders.

Samuel sitzt ganz hinten im Bus, ist kaum dreißig, sieht die Straßen vorüberziehen, sein faltenloses Gesicht ist so platt wie Pappe im Fenster. Quer durch die Stadt, vorbei an Fellahin und den Straßen, wo es nach Kochwurst und Falafel riecht. Ein Schaf überquert die Straße. Eine Elektrowerkstatt, in der alles die Farbe von Öl hat. Das hintere Ende einer Demonstration, die eine Nebenstraße entlanghallt, ein weißes Transparent von hinten. Beengte Geschäfte aneinan-dergepresst, aus den oberen Fenstern hängen Klamotten, flattern im Wind. Schulkinder in Uniformen, lose Banden, aus denen sich Nachzügler lösen, gehen gekrümmt unter mit Büchern vollgestopften Rucksäcken. Dann der lange Zaun parallel zur Straße, getaggt mit Hieroglyphen, Runen und Endzeit-Botschaften.

Jetzt öffnet sich die Landschaft. Vorbei an Minhas mit den tiefen Rissen im Boden und den Bergen von schwarzem Abfall, winzige Arbeiter in der Ferne. Und hier, ganze Gruppen schmutzverkrustet, sie warten an Bushaltestellen, zünden sich Zigaretten an, tätscheln sich gegenseitig den Rücken. Verkäufer mit um die Hälse hängenden Tabletts mischen sich unter den Verkehr. Öffnet das Kind nur für einen Augenblick die winzigen Augen, sieht es die verschwommenen Massen und ihr kaputtes Leben von diesem Fenster aus? Nutzt es seinen sechsten Sinn und weiß es, dass es vom Flussufer gerettet wurde, um in eine Welt endlosen Elends einzutreten? Gerettet vom Lehrer Samuel, der seine kranke Cousine in Agua Suja besucht hat. Einen Kuchen hatte er ihr mitgebracht. Er war alleine unter Bäumen spazieren gegangen, war dem Fluss gefolgt. Hatte den Gestank ignoriert, das Bündel gesehen. Sich danach gebückt. Eine helfende Hand ausgestreckt. So hatte er es sein Leben lang getan.

Sie wohnen im Haus der Blumen. Es ist winzig, beengt, aus gefundenen Backsteinen gebaut, im Winter pfeift der Wind durch die Ritzen. Aber an den Außenwänden ist es mit gelben und roten Blumen bemalt und hebt sich daher von allen anderen in Favelada ab. Und es gibt viele Häuser hier.

Als er heimkommt, nimmt er die Lumpen ab, um das Kind zu baden, und sieht den verkümmerten Arm und das Bein. Zwei bleiche Stecken an einem Körper. Anna, seine Frau, kommt herein. Kurz stockt ihr der Atem, sie hebt die Hand zum Mund.

»Der Junge lag am Fluss. In Agua Suja. Ausgesetzt. Ich hab ihn mitgebracht.«

Ihr Sohn Emil kommt herein und betrachtet die Neuigkeit. Freude. Pieken und stupsen. Samuel hebt das Kind fort aus seiner Reichweite. Und tut dies drei Jahre lang. Gemeinsam mit Anna erhält er das Kind am Leben, indem er Hände abwehrt.

Nacho ist ein Schmutzfleck. Ein Landstreicher. Ein Frosch am Ufer. Seine Kindheit verschwimmt in Krankheit: Ausschläge, Fieber, Schüttelfrost, Pocken, plötzlich auftretende Knötchen, Beulen, Pusteln, Eiterpickel.

Er lernt sprechen. Eine ruhige Stimme. An der Seite seines Vaters, jeden Abend, den ganzen Abend, und da er nicht rennen, gehen, springen, schwimmen oder kämpfen kann, liest er früh und gut.

Die Schule ruft. Samuel baut zwei Krücken für Nacho, arbeitet nachts daran, schnitzt das Holz im Mondlicht mit einem Meißel, bis die Form stimmt und sie stark sind. Nacho schiebt sie sich unter die Arme und humpelt halb, halb springt er durch den Raum. Hölzerne Flügel, wie für Engel gemacht.

Er ist zu schwach, um eine gute Zielscheibe abzugeben, die Schulhoftyrannen behandeln ihn deshalb wie einen Freak. Er tut, als wäre er stumm, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Beim Schreiben macht er absichtlich Fehler. Tut, als wäre er ein Schwachkopf, bis ihn eine Lehrerin, die mit Samuel befreundet ist, nach der Schule dabehält.

»Ich weiß, dass du schlau bist«, sagt sie. »Dein Vater hat es mir gesagt. Stell dich dumm, wenn du willst, aber ich gebe dir zusätzliche Hausaufgaben, zusätzlichen Lesestoff. Schreib Referate, Gedichte, beschäftige dich mit den Philosophen. Schreib Tagebuch. Schreib mir Geschichten. Ich werde sie lesen und wir bewahren das als unser Geheimnis.«

Er nickt.

Als er zehn ist, stellt ihm ein Malandro nach, nimmt ihn in den Schwitzkasten. Nacho ringt nach Luft. Ein plötzliches Schaudern, dann erschlafft der dünne Arm an seinem Hals. Der Schläger sinkt zu Boden. Über ihm steht ein riesengroßer Junge. Schwarze Haare. Schlitzaugen. Er dreht sich um und geht. Der Chinese.

Der Chinese ist eine Insel, eine Festung, die niemand betreten kann. Man sagt, er sei stumm oder spreche die Sprache nicht. Er hat ein rundes, weiches Gesicht und Hände so groß wie Bratpfannen. Mit zehn Jahren wiegt er zweihundert Pfund. Mit fünfzehn wird er dreihundert wiegen. Die Schule stellt einen Zimmermann an, der einen stabileren Stuhl für ihn baut. Beim ersten Mal schon kracht er zusammen. Sie geben ihm ein Brett auf zwei Betonblocks. Er setzt sich still darauf. Runzelt die Stirn.

Samuel bringt Emil und Nacho jeden Tag zur Schule. Wenn sie durch das Zentrum von Favelada gehen und Nacho weit ausholt, auf seinen Krücken schwingt, um Schritt zu halten, erzählt Samuel Geschichten.

»Hier hat Odewoyo seinen letzten Kampf verloren. Er war ein nigerianischer Gangster. Alle seine Mitstreiter waren schon tot. Er kam herausgelaufen und schoss um sich. Wurde von fünfzig Polizisten niedergemäht. Danach bestand er mehr aus Löchern als aus Mensch. Sie haben seine Waffe in ein Museum gebracht. Schaut, da oben. Das ist der Balkon, von dem aus Eugenia, die Schöne, den Massen Blumen zugeworfen hat. Und ihre letzte Rede hielt. Schaut dort. Die Stierkampfarena. Sieht aus wie Ödland, nicht wahr? Das war der Ort der Matadore, der Ort von Guerrero, Zubada, Hernandez, Ochoa und Davidovsky.«

»Was ist damit passiert?«, fragt Emil, der zwei Jahre älter und einen Kopf größer ist als Nacho.

»Was damit passiert ist? Was mit allem passiert. Sie ist zerfallen. Was sind das für Vögel? Da! Da! Haltet die Augen offen. Ihr wisst nie, wann ihr sie braucht.«

Und so lernt Nacho alles, sieht alles. Ein verkümmerter Körper, ein singender Verstand.

Zuerst schläft er auf einer Matte bei Anna und Samuel im Zimmer. Sie liegen wach und lauschen seinem Atem. Als er sechs wird, zieht er zu Emil in ein Bett, das aus einem kaputten Tisch gebaut wurde, die Beine sind abgesägt. Emil treibt sich herum, und mit acht Jahren kennt er jede Ecke von Favelada, jede Straße. Er geht mit Nacho zum Metzger, zum Bäcker und zum Friseur. Gibt mit ihm an. Wirft Steine in den Fluss, während Nacho die Hüpfer zählt. Sie werden vom Markt gejagt, weil sie Äpfel stehlen. Nacho ist unschuldig wie immer, schlurft auf seinen Muletas hinterher.

Eines Tages klettert Emil auf die Mauer des Bordells in der Roppus Street, hängt sich an ein Fensterbrett und sieht den dicken Hintern des Metzgers auf dem Bett auf- und abstoßen, eine Frau namens Lulu liegt unter ihm. Er kichert. Der Metzger dreht sich mittendrin um, schiebt sich von Lulu herunter, geht zum Fenster. Sein Gesicht ist rot und aufgedunsen wie ein Schinken, sein erigierter Penis weist ihm den Weg. Emil klettert herunter und lacht, als ein Schuh aus dem Fenster fliegt und seinen Kopf nur um wenige Zentimeter verfehlt. Er läuft zu Nacho und gemeinsam gehen sie fort, das Geschimpfe des Metzgers folgt ihnen die Straße herunter. Nacho weiß es jetzt noch nicht, aber eines Tages wird er sich wegen eines Gefallens an den Metzger wenden, wird ihn mitten in der Nacht um Fleisch bitten, um damit ein Wolfsrudel zu füttern, und der Metzger wird sich an ihn erinnern, weil er seinen Vater kannte, und er wird Ja sagen und sich, abermals nackt, nach unten schleppen und dicke Brocken rohes Steak ausgeben, noch feucht vom Blut.

Emil schläft jede Nacht lang und tief, erschöpft von seinen täglichen Ausflügen. Aber Nacho ist ein Nichtschläfer. Er liest dort, wo ein Lichtstrahl durch das Fenster dringt. Liest und liest bis in die frühen Morgenstunden. Mit acht kennt er die Dichter, die nordische Mythologie, die Etymologie der Dinosaurier, die Biografien von Königinnen und Staatsmännern, die Namen von Pflanzenarten, kann einem Handbuch über Maschinenbau folgen, kennt die russischen Sagen des neunzehnten Jahrhunderts, die Theorien toter Philosophen, Kunstkritik, Polemiken, Marx und Freud, Dickens und Poe.

Manchmal kommt eine Freundin von Anna vorbei und spricht Spanisch mit ihm. Eine andere Französisch. Eine entfernte Tante dritten Grades plappert auf Italienisch drauflos. Die Sprachen bleiben an ihm hängen wie Dreck an den Knien eines Jungen.

In dem Winter, in dem er zehn wird, brechen die Pocken bei ihm aus und er muss das Bett hüten. Anna füttert ihn mit wässriger Kartoffelsuppe, bringt ihm Bücher aus der Bibliothek. Nach drei Tagen wird er schwächer. Emil zieht aus dem Zimmer aus, sie legen Nacho auf eine Palette bei sich auf dem Boden und rufen eine Heilerin. Ihr Name ist Haloubeyah. Sie fegt in einem schwarzen Kaftan herein, lächelt und fragt ihn nach seinem Namen. Sieht ihm in die Augen, berührt ihn einmal an seinem gesunden Arm und kocht einen Wickel in einer übelriechenden Brühe. Sie singt bei der Arbeit. Emil starrt sie an, bis ihn seine Mutter aus dem Zimmer wirft. Haloubeyah gibt Nacho eine Wurzel zum Kauen. Minuten später schläft er ein und sie legt ihm den Wickel an.

Am nächsten Tag geht es Nacho besser. Und seine Haare wachsen wie verrückt.

KAPITEL 4

Der Erste Müllkrieg – Das Haus der Blumen – Alberto Torres – Ein Floß auf dem Fluss

Jahrzehnte bevor Nacho wie Moses im Schilf gefunden wurde, kamen die Menschen auf der Suche nach Arbeit aus der Provinz hierher, und plötzlich gab es in Favelada viertausend Damnificados ohne Unterkunft. Also fanden sie kleine Landstücke und bebauten sie mit dem, was gerade zur Hand war: Steine, Backsteine, Holz, Lehm, Eisen. Häuser entstanden. Zusammengeflickte Würfel mit einem Loch im Dach als Schornstein. Ein Damnificado namens Lalloo zeigte ihnen, wie man Strom von den Masten stiehlt, um Licht und Wärme zu bekommen, und ein paar Familien fanden alte Fernseher, die man auf die Halden oder die Gehwege geworfen hatte, nahmen sie mit nach Hause und schlossen sie an, schlugen so lange drauf, bis ein Sender funktionierte. Und so begann und endete das Leben vieler begleitet von ständigem Gemurmel, einem vierundzwanzigstündigen Kreislauf aus Spieleshows, Fußball, Nachrichten, Mordanschlägen, Telenovelas, Rauschen, Papageiengeplapper, Geschnatter und Gelächter aus der Konserve.