Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

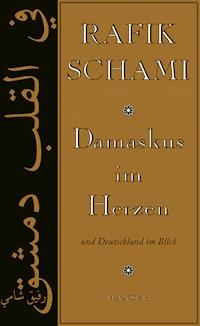

Rafik Schami, der seine Heimat Syrien als Diktatur- und Kriegsgegner verlassen musste, hat sein Land nie wieder betreten. Aber vor allem Damaskus, die Stadt seiner Kindheit, hat er sich im Herzen bewahrt: die Farben und Gerüche, die Straßen und Plätze, die Menschen und Geschichten der uralten orientalischen Stadt. Rafik Schami macht in diesen über Jahren entstandenen Texten deutlich, wie sich arabische und europäische Kultur unterscheiden, und beschreibt - mal ernst, mal unterhaltsam - den Traum, sich eines Tages gegenseitig zu verstehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 299

Veröffentlichungsjahr: 2008

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rafik Schami

DAMASKUS IM

HERZEN

und Deutschland im Blick

Carl Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-23693-6

Alle Rechte vorbehalten

© 2006/2010 Carl Hanser Verlag München

Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch

Datenkonvertierung eBook:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Für

Chris, Renate, Wolfgang und Martin,

deren gastfreundliches Lächeln

mir ein Zuhause

wurde

INHALT

BEI UNS IN SYRIEN

9Damaskus, die verbotene Stadt

20Kaffee

26Kindheitslektüre

38Die Palme

41Das besondere Blau

44Gastfreundschaft

BEI UNS IN DEUTSCHLAND

57Dem Morgen begegnen heißt Hoffnung haben

74Anpassung? Woran bitte?

79Exilgespräche

101Über Missverständnisse

106Die Wunderpille ist Zuhören

127Hürdenlauf

151Eine Hand kann allein nicht klatschen

184Ein Garten für die Jugend

FERNE, NAHE KOLLEGEN

196Von der Flucht eines Propheten

204Wer zwischen den Stühlen sitzt, verteidigt keinen

211Zu Besuch bei Harry Heine

227Als die Steine flügge wurden

241WARUM ICH TROTZ ALLEM ESSAYS SCHREIBE

ANHANG

251Danksagung

252Auswahl der Essays und Artikel

DAMASKUS, DIE VERBOTENE STADT

oder Die Gassen der Sehnsucht

Im Exil verwandeln sich die Städte der Kindheit in Idyllen, ihr Staub in Perlen, und die düstersten Gassen werden von goldenem Licht durchflutet.

Was tun also, um der Verklärung der Ferne zu entrinnen und ein realistisches Bild der Stadt im Gedächtnis zu behalten? Ein anerkanntes Rezept empfiehlt: täglich Berichte über die Stadt zu lesen, wöchentlich Briefe zu schreiben, wenigstens einmal monatlich Oppositionelle zu treffen und einmal vierteljährlich das Bild der Stadt gründlich zurechtzurücken. Hier ist das Resultat nach zwanzig Jahren präziser Anwendung: Es gibt auf der ganzen Welt keinen schöneren Ort als die Altstadt von Damaskus.

Wenn man von Damaskus erzählt, muss man Acht geben, sich nicht in tausendundeine Episode zu verlieren, denn Damaskus ist ein Meer der Geschichten. Ich nehme als Kompass die via recta, die Gerade Straße, zu der ich immer wieder zurückkehre, wenn ich spüre, dass die Verschachtelung der Gassen von Damaskus und meiner Erinnerungen zu wirr wird.

Meine Kindheit umspielte diese Straße, die die Altstadt in ostwestlicher Richtung durchquert. Sie ist fast 1500 Meter lang und war einst 26 Meter breit, doch die Läden der Handwerker und Händler fraßen sich von beiden Seiten so weit hinein, dass die via recta heute an manchen Stellen nicht einmal mehr zehn Meter breit ist.

An ihrem Anfang, am Osttor der Stadt, liegt unauffällig, wie übrigens das meiste Zauberhafte dieser Stadt, die Manufaktur der Familie Na’ssan, die seit über 200 Jahren eine der begehrtesten Spezialitäten von Damaskus herstellt: Seidenbrokat der feinsten Art. Königin Elisabeth II. ließ ihr Krönungskleid aus dem edlen Stoff fertigen. Der Aga Khan (1959) und Jimmy Carter (1983) schrieben ihre Bewunderung in das Gästebuch der Familie, die viele Anekdoten über die hohen Staatsgäste zu erzählen weiß, doch treten wir lieber wieder auf die Gerade Straße hinaus.

Beim Osttor liegt die Ananiasgasse. Sie beherbergt eine unterirdische Kapelle, die an einen der ersten Anhänger Jesu Christi erinnert. Ananias heilte die Augen eines jungen Christenverfolgers namens Saulus, der vor den Toren der Stadt sein »Damaskus-Erlebnis« hatte. Aus dem Verfolger Saulus wurde der Verfolgte Paulus. Er versteckte sich eine Weile in meinem Viertel, und da seine Häscher alle sieben Tore der Stadt bewachen ließen, flüchtete er im Mantel der Dunkelheit durch meine Gasse, die etwa 300 Meter von der Ananiasgasse entfernt liegt. Paulus wurde in einem Korb auf der anderen Seite der Stadtmauer hinuntergelassen, und er ging von dannen und missionierte die Welt. Ohne Paulus wäre das Christentum ein orientalisches Märchen geblieben. Doch kehren wir lieber zur Geraden Straße zurück.

Die via recta ist ein griechisch-römisches Erbe. Fast tausend Jahre lang hielten Griechen und Römer Damaskus besetzt, bis die Araber die Stadt im 7. Jahrhundert eroberten. Damaskus ist eine der ältesten, ununterbrochen bewohnten Städte der Welt. Als die Ewige Stadt Rom gebaut wurde, war Damaskus schon tausend Jahre alt und die Hauptstadt meiner Vorfahren, der Aramäer. Genau in dieser Kontinuität liegen Geheimnis und Schlüssel der Damaszener Seele.

Ägyptische, aramäische, römische, griechische, babylonische, persische, jüdische, römische und arabische Städte und Reiche entstanden, blühten auf, übertrafen in ihrem jugendlichen Glanz die Stadt Damaskus, alterten und gingen infolge von Kriegen, Seuchen und Naturkatastrophen unter. Damaskus aber blieb. Ein Damaszener ist seinem Ausweis nach ein Araber, doch all diese Kulturen, die seine Stadt einst prägten, hinterließen tiefe Spuren in seiner Seele.

Sicher war auch die günstige Lage mitten in der fruchtbarsten Oase Arabiens ein Element dieses Überlebenswillens der Damaszener, aber das allein erklärt nicht den unnachahmlichen Erfolg. Doch ein berühmter Spruch des ersten Kalifen der Omaijaden, Mu’awija, öffnet eine Tür zu diesem Erfolgsgeheimnis: »Mein Schwert ziehe ich nicht, wenn meine Peitsche reicht, und auch die nicht, wenn meine Zunge genügt.« Der Gründer der Omaijadendynastie war lange Jahre zuvor Stadthalter von Damaskus gewesen. Sicher hat er diesen Spruch von den Damaszenern gelernt, denen man große Freundlichkeit und Höflichkeit verbunden mit Hartnäckigkeit und Geduld nachsagt. Die stolzen Damaszener können äußerst nachgiebig werden, wenn es um den Vorteil ihrer Stadt geht. So verstanden sie es immer in der Geschichte, in guten Zeiten das Beste herauszuholen und in schlechten Zeiten das Schlimmste zu verhüten.

Unter den Omaijaden war Damaskus fast hundert Jahre lang die Hauptstadt eines Weltreiches. Erst das Jahr 750 brachte der Stadt eine verheerende Niederlage. Der Aufstieg der Abbassiden im Irak degradierte Damaskus zu einer Provinzstadt. Hierin liegt auch die Wurzel der bis heute gepflegten Feindseligkeit zwischen Damaskus und Bagdad.

Doch Damaskus überlebte die Abbassiden, die zerstörungswütigen Horden der Mongolen und Tataren und 400 Jahre osmanische Besatzung. Die Stadt verstand sich nicht nur auf die Seidenweberei und die Herstellung des weltberühmten Stahls, sondern und vor allem aufs Überleben aller ihrer Eroberer. Mein Nachbar, der alte Kutscher Salim, sagte mir einst: »Der Damaszener Stahl ist spröde im Vergleich zur Damaszener Zunge.« Doch kehren wir wieder zur Geraden Straße zurück.

Ein paar hundert Meter weiter liegt die Saitungasse. Hier residiert der Patriarch der katholischen Kirche (Melkiten). Hier liegt auch die katholische Schule, die ich zwölf Jahre lang besuchte. Sie war bis zur späteren Verstaatlichung eine der drei Eliteschulen der Christen. Die Söhne der reichen Muslime durften mit uns von einer Auslese der besten Lehrer unterrichtet werden. Viele Namen und Gesichter meiner Mitschüler habe ich vergessen, doch nicht das Bild der zwei Scha’lan-Prinzen, die nach jeden Ferien in einem Cadillac bis zum Schultor gebracht wurden. Der Chauffeur blieb regungslos hinterm Lenkrad sitzen, ein großer schwarzer Sklave in arabischem Gewand entstieg dem Innern des Cadillacs wie in einer Geschichte aus Tausendundeiner Nacht. Er hielt stumm die Tür für die kleinen Herrschaften auf, die für uns nichts anderes als dumme Bengel waren und wegen ihrer Einfältigkeit bis zu den nächsten Ferien ausgelacht und verspottet wurden. Der Großvater dieser zwei Scha’lan-Sprösslinge, Nuri Scha’lan, war bei der Befreiung Damaskus’ von den Osmanen am 3. Oktober 1918 an der Seite König Feisals und eines gewissen Oberst »Lawrence von Arabien« marschiert, aber das ist eine andere Geschichte, und lieber kehren wir zur Geraden Straße zurück.

Parallel zur Saitungasse verläuft die Abbaragasse. Hier lebte ich, bis ich das Land verließ.

Die Häuser sind aus Lehm gebaut. In jedem leben mehrere Familien, und jedes Haus hat einen Innenhof, der allen Nachbarn gehört, sie zusammenbringt und streiten lässt. Das Leben der Erwachsenen findet in den Innenhöfen statt. Die Straße gehört den Kindern, den Bettlern und fliegenden Händlern.

Der Anblick der Häuser von außen täuscht. Hinter manch bescheidener fensterloser Fassade öffnet sich ein Paradies aus Marmor, Licht, Wasser, Rosen und Orangenbäumen.

Am Ende der Gasse, an der Stelle, an der der Apostel Paulus flüchtete, liegt eine kleine Kapelle. Aus schmucklosem Stein äußerst karg gebaut, entspricht sie dem heiligen Paulus am besten, denn der Gründer der Kirche hielt nicht viel von der Schönheit der Form.

In dieser meiner Gasse lebte auch mein Freund Salim, der Kutscher. Er war ein begnadeter Erzähler und Lügner. Nur bei ihm konnte eine Schnittwunde zu einer Erzählung aufblühen.

Nicht nur Orientalisten und arabische Reisende faszinierte die Stadt, kein Geringerer als der Prophet Muhammad soll der Legende nach Damaskus mit dem Paradies verglichen haben. Er erreichte ihre südlichen Vororte und machte kehrt. »Ich will nur einmal ins Paradies«, soll er gesagt haben, und er entschied sich für das Jenseitige.

Das Grab Abels, der von seinem Bruder Kain erschlagen wurde, liegt in der Nähe von Damaskus. Auch Moses, Sainab, die Tochter Alis und Enkelin des Propheten, und Salahaddin (Saladin) liegen in oder in der Nähe der Stadt begraben, doch nichts ist eindrucksvoller als das Grab Johannes des Täufers (Yahya, wie die Muslime ihn nennen). Es liegt in der Omaijadenmoschee. Ein Symbol der Kontinuität der Stadt. Als jüdischer Prophet führte Johannes die Taufe, das erste Sakrament der Christen, ein, und liegt selbst in einer Moschee begraben. Mein muslimischer Freund Nasser log oft, wenn er bei Allah, aber nie, wenn er beim Lokalheiligen Yahya schwor.

All diese Heiligtümer verleihen Damaskus eine sakrale Aura, aber nur in den Augen der Fremden. Die Damaszener leben ganz selbstverständlich mittendrin. Ich schaute als Kind nicht einmal vom Murmelspiel auf, wenn ein Tourist nach der Pauluskapelle fragte. »Geradeaus, dann links und sofort rechts«, antwortete ich und zielte genau mit der Murmel.

Ein paar Meter von meiner Gasse entfernt ist eine Kreuzung. Links fängt die Judenstraße an. Die Juden lebten bis zu ihrer großen Auswanderung Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wie alle religiösen und ethnischen Minderheiten mit weniger Rechten als die arabisch-islamische Mehrheit, doch sie brauchten in den 44 Jahren des Krieges mit Israel keine Angst vor Verfolgung zu haben, und dies wohlgemerkt im Land der Verlierer.

Wenn man an der Kreuzung aber nach rechts abbiegt, gelangt man in das Herzstück des christlichen Viertels, das sich bis zum nächsten Tor der Stadtmauer, Bab Tuma, und weiter außerhalb der Mauer in das Kassa’-Viertel erstreckt. Dort liegt auch die Bäckerei meines Vaters.

Doch bevor ich mich in meinen Erinnerungen als Bäckerjunge verliere, kehren wir lieber zur Geraden Straße zurück, die nun an einem Triumphbogen und unzähligen Läden vorbei zum Gewürzmarkt führt. Immer mehr wichen die Handwerker den feinen Obst- und Gemüseläden, den Röstereien und Souvenirgeschäften. Sosehr sich die Geschäfte allerdings bemühen, orientalisch zu erscheinen, der Geraden Straße fehlt heute etwas Wesentliches, das in meiner Kindheit zum alltäglichen Straßenbild gehörte: die Ziegen.

Es waren die rothaarigen Damaszener Edelziegen, deren Milch nach wilden Kräutern schmeckte. Morgens zogen die Milchverkäufer von Gasse zu Gasse. Wir standen bereits mit unseren Schüsseln an der Tür und warteten, und wenn der Bauer kam, pfiff er, die Ziegen hielten an und begannen den Kalk von den Mauern zu lecken. Der Bauer griff eine Ziege heraus, molk sie, siebte die Milch und maß sie in glänzenden Gefäßen und zog dann weiter bis zur nächsten Tür. Ich weiß es noch heute genau. Der Milchverkäufer kam immer kurz nach dem Maulbeerenverkäufer, der auf dem Rücken seines Esels ein großes, rundes Tablett mit einer herrlichen Pyramide aus den begehrten Maulbeeren mit sich führte, die wir als Kinder gerne zum Frühstück aßen. Der Maulbeerbaum hatte Damaskus Ruhm und Reichtum gebracht, nicht durch die Beere, sondern durch die Blätter, von denen sich die Raupen des Seidenspinners ernähren. Kurz nachdem die Ziegen auf Anordnung der Regierung aus den Straßen verschwunden waren, fällten die Bauern die Maulbeerbäume, weil die Chinesen den Orient mit billiger Seide überschwemmten. Aber das ist eine lange Geschichte, kehren wir lieber zur Geraden Straße zurück.

Schön und manchmal komisch preisen die Straßenhändler ihre Ware an. Die Meister unter ihnen sind die Obst- und Gemüsehändler.

»Jedem Biss folgt ein Schluckauf! Quitten!«

»In euch nistet der Tau, ihr Feigen!«

»Meine Tomaten schminkten sich ihre Wangen und gingen spazieren!«

»Die Bienen werden blass vor Neid! Honigmelonen!«

Doch heute ruft kein Salatverkäufer mehr: »Eldaijem Allah! Allah eldaijem!« (»Nur Gott ist der ewig Bleibende!«); so riefen sie zu meiner Kindheit, denn der Salat tauchte zu Anfang des Sommers auf und verschwand mit ihm. Heute gibt es in Damaskus den im Treibhaus hochgejagten Salat zu jeder Zeit. Man kann sogar Trauben im Winter und Orangen im Sommer kaufen! Bevor die Ziegen aus den Straßen verschwanden, hatte alles noch seine Zeit, und die Damaszener aßen, tranken, heirateten, führten Krieg und schlossen Frieden immer in Harmonie mit der Zeit. Erst als die Ziegen verschwanden, wurden alle Jahreszeiten gleich und die Damaszener um viele Genüsse ärmer. Aber warum verschwanden die Ziegen aus den Straßen?

Mein Nachbar Ismail, ein Stadtplaner, behauptet, dass dadurch das Gesicht von Damaskus moderner, städtischer geworden sei. Er irrt sich. Noch nie war Damaskus bäuerlicher als heute. Innerhalb der letzten 30 Jahre hat sich die Einwohnerzahl der Stadt auf 4 Millionen verfünffacht. Die Landflucht hat auch Damaskus nicht verschont. Das wirft große Probleme auf, die von keiner Regierung einfach zu lösen sind. Die Damaszener leiden wie die Bewohner aller Metropolen der Dritten Welt unter Wohn-, Wasser-, Umwelt-, Verkehrs-, Schul- und Arbeitsplatzproblemen. Nun aber prägen die innerhalb kürzester Zeit zugewanderten Bauern das Leben in Damaskus. In einer Umkehrung der Verstädterung der Dörfer, die in Europa dem letzten schlafenden Nest seinen dörflichen Charakter raubte, ist in Damaskus ein Verdorfungsprozess im Gange. In allen Bereichen kann man erkennen, wie diese Verdorfung verarmend auf die Lebenskultur der Damaszener wirkt, doch das führt uns zu weit, lieber kehren wir zur Geraden Straße zurück.

Erst wenn man den Gewürzmarkt erreicht, sollte man sie für eine gute Weile verlassen, denn rechts von ihr und auf weniger als 600 x 600 Metern liegen so viele Perlen der Baukunst und der Geschichte zusammen, dass man sie nicht einmal alle aufzählen kann. Karawansereien, Dampfbäder, Mausoleen, Suk el Hamidije, der Azempalast und das Herzstück der Stadt: die Omaijadenmoschee. Die Fülle von Damaskus wird nur in der Ruhe zugänglich. Als Jugendlicher nahm ich mir einen ganzen Tag für dieses Areal, und wenn ich nach Hause zurückkam, war ich erschöpft, doch hatte eine wohltuende Ruhe von meiner Seele Besitz ergriffen.

Hier auf dem Gewürzmarkt, Suk el Busurije, entdeckte ich die Verwandtschaft zwischen Lügen und Gewürzen. Die Lüge macht jedes fade Geschehen zum würzigen Gericht. Wer eine gute Nase hat, kann alle Nuancen der Gewürzstimmen hören. Der Thymian der Berge spricht tief, Koriander jugendlich, Zimt süßlich und Pfeffer zurückhaltend, aber verärgert über den vorlauten, aufdringlichen Kumin (Kreuzkümmel). Der Kardamom spricht vornehm leise, sich seiner Herrschaft bewusst. Nur die Safranblüte verharrt in Schweigen und verlässt sich auf ihre Farbe.

Den Azempalast, das prunkvolle Haus des osmanischen Gouverneurs As’ad Pascha el Azem, mochte ich nie. Er ist aber eine Attraktion für Touristen und beherbergt ein Museum für Folklore und Handwerk. Anfang der achtziger Jahre bekam ich ein Buch aus dem 18. Jahrhundert, und darin wurden meine Vorurteile bestätigt. Das Buch war von einem Friseur geschrieben worden, der die Errichtung des Palastes miterlebt hatte. Als hätte der Gouverneur seine baldige Ermordung geahnt, hatte er es so eilig, dass in Damaskus nicht nur jahrelang weder Baumaterial noch Maurer zu finden waren, sondern aus vielen Häusern, Moscheen, Tempeln und Suks Baumaterial wie Säulen, Holzbalken, Ornamente und Marmorplatten herausgerissen und in den Palast gebracht wurden, wenn sie dem Pascha gefielen. Manche der Häuser, Suks und Moscheen stürzten danach ein. Als dieser Gouverneur dem Sultan in Istanbul zu mächtig wurde, setzte er ihn ab, lud ihn nach Ankara ein und ließ ihn dort 1757 ermorden. As’ad Pascha el Azem war gerade mal 52 Jahre alt geworden. Die Geschichten über diesen gerissenen Gouverneur sind unendlich, deshalb wollen wir lieber weitergehen.

Über die Reste der Goldschmiedestraße, die nach einem Brand geblieben sind, gelangt man zur Omaijadenmoschee. Ursprünglich ein Tempel der Aramäer, wurde sie von den Römern in einen Jupiter-Tempel und dann in eine Basilika umgewandelt. Siebzig Jahre nach der Eroberung der Stadt durch die Araber gingen Christen und Muslime immer noch durch dieselbe Tür und beteten im selben Haus. Erst der Kalif el Walid ben Abd el Malik ließ 705 die Basilika abbauen und an ihrer Stelle für astronomische Summen die schönste Moschee der damaligen Welt errichten. In ihrer Pracht sollte sie die Stellung von Damaskus als vierte heilige Stadt des Islam – nach Mekka, Medina und Jerusalem – unterstreichen. Hier wurde übrigens auch das erste Minarett der Welt errichtet.

Nicht weit von der Moschee entfernt liegt der legendäre Salahaddin begraben. In der Schule mussten wir viel über seine Heldentaten und seine Großzügigkeit gegenüber Gefangenen lernen, aber mit keinem Wort hat unser Geschichtslehrer erwähnt, dass Salahaddin ein Kurde und fanatischer Verfolger der Schiiten war.

In unmittelbarer Nähe liegen einige Mausoleen und ehemalige Koranschulen schönster Baukunst, und wenn man aus dem Westtor der Moschee hinausgeht, gelangt man in den berühmten Suk el Hamidije. Damit die Käufer in Ruhe feilschen können, ist der ganze Markt überdacht.

Wenn man vom Suk el Hamidije nach rechts abbiegt, erreicht man die große Zitadelle, die ein Bruder Salahaddins erbaut hat. Biegt man aber nach links ab, erreicht man das Westtor, Bab el Gabije, und das ist das Ende der Geraden Straße und zugleich die Grenze des Reichs meiner Kindheit. Entscheidet man sich aber, vom Suk geradeaus zu gehen, gelangt man zur neuen Stadt mit weiteren Perlen historischer Baukunst und außerdem zu unvergleichlichen Restaurants, in deren Gärten sich Traum und Wirklichkeit bei köstlicher Bewirtung vermischen.

Wenn ich eines Tages wieder in einer dieser erfrischenden Oasen sitzen werde, wird mir meine jetzige Phantasie blass erscheinen.

KAFFEE

Ein Besuch, so kurz er dauern mag, gilt in Damaskus nicht, wenn man keinen Kaffee getrunken hat. Man trinkt den Kaffee ohne, mit wenig oder viel Zucker, aber stets mit Kardamom, den man als ganze Kapsel oder frisch gemahlen dem Kaffee beimischt. Man schwört darauf, dass Kaffee mit Kardamom nach dem Essen eine wundersame Wirkung bei der Verdauung hat. Deshalb gilt ein Essen für noch nicht abgeschlossen, solange man keinen Kaffee getrunken hat.

Woher das Wort Kaffee kommt, ist nicht mit letzter Sicherheit zu klären. Es kann vom äthiopischen Wort Kaffa (Bezeichnung einer Provinz in Südwestäthiopien, wo Kaffee angebaut wurde), aber auch vom arabischen Wort Kahwa herrühren, das früher für Wein und alle anregenden, aber appetitzügelnden Getränke benutzt wurde. Das Wort Mokka hingegen ist eindeutig, es stammt von dem arabischen Wort Mocha ab, das die Hafenstadt im Jemen bezeichnet, aus der der Kaffee geliefert wurde.

Wer hat den Kaffee entdeckt? Wer hat ihn zum ersten Mal gekocht? Keiner weiß es, die Legenden erzählen viel darüber.

Angeblich hat ein Schäfer in Äthiopien, der wahrscheinlichen Urheimat der Kaffeebohne, gemerkt, dass seine Ziegen eine sonderbare Unruhe und ein merkwürdiges Verhalten zeigten, wenn sie von einer bestimmten Pflanze fraßen.

Diese Geschichte wird mancherorts um eine Fortsetzung ergänzt. Der Schäfer brachte wie jedes Jahr dem Abt eines Klosters kurz vor Ostern ein Zicklein. Der Abt hatte ihm dafür jedes Jahr die Herde gesegnet. Da beschwerte sich der Abt beim Schäfer über seine Mönche, die in letzter Zeit so schläfrig geworden seien und die Nachtgebete verschliefen. Und da soll der Schafhirt seinem Hirtenkollegen empfohlen haben, die Mönche sollten die Beeren des zauberhaften Strauches probieren, und er sei sicher, sie würden so lebendig wie seine Ziegen.

Unrecht hatte der Mann nicht.

Aus den weißen Blüten wachsen rote kirschenähnliche Früchte, deren Samen nach dem Trocknen, Schälen und Waschen graugrüne Kerne ergeben, arabisch Bunn, Kaffeebohne, genannt.

Der arabische Kaffee, Coffea arabica, stammt aus Äthiopien. Die Pflanze gibt die besten und aromatischsten Kaffeebohnen, aber sie ist anfällig für Krankheiten und wächst nur in hohen Lagen, deshalb wurde sie mit den robusteren Sorten gekreuzt.

Die grünen Samen sind ungenießbar. Erst durch das Rösten wird ein Teil des im Samen enthaltenen Zuckers karamellisiert, die ungenießbaren Gerbsäuren und Eiweiße werden durch das Rösten zerstört. Es entstehen dadurch eine Menge Aromastoffe, die dem Kaffee seinen typischen Duft geben. Der arabische Kaffee ist stark geröstet, die Bohnen werden dabei schwarz. Er schmeckt kräftiger als der in Europa übliche braune Kaffee, aber er ist bei weitem magenfreundlicher, da durch das längere Rösten mehr Gerbsäuren zerstört werden.

Wann man damit anfing, die Bohnen zu rösten, ist unbekannt, aber sicher war es vor 875, denn seit diesem Datum wurden die Bohnen von Äthiopien nach Persien gebracht und von dort nach Arabien. Die Zubereitung ähnelt spätestens ab diesem Datum unserem heutigen Verfahren.

Ab 1450 wurde der Kaffee vermehrt auch im Jemen angepflanzt. Im Lauf des 15. Jahrhunderts wurde der Kaffee zu einem populären Getränk. Bald wurde er so beliebt, dass, als ein strenggläubiger Gouverneur der heiligen Stadt Mekka 1512 den Kaffee als sündiges Genussmittel bezeichnete und verbot, ein Aufstand in der Stadt ausbrach, der zum Sturz des lustfeindlichen Amtmanns führte. Sein Nachfolger erlaubte den Kaffee wieder.

Der Kaffeegenuss fand aber keine rasche Verbreitung. Seine Karriere ähnelt sehr der von Tabak und Haschisch. Zuerst wurden diese Genussmittel in den Kreisen der Sufis genommen, die unter der osmanischen Herrschaft in ganz Arabien zu finden waren. Diese Kreise waren immer offen gegenüber Substanzen, die ihre spirituellen Übungen förderten. Die nächtlichen Exerzitien waren anstrengend, deshalb experimentierten die Sufis viel mit Pflanzenextrakten, um bei ihren Ritualen (Tanz und Gesang) wach zu bleiben. Von diesen Kreisen ausgehend, verbreiteten sich die Genuss- und Rauschmittel, und sie wurden von ihren Gegnern, den konservativen Gelehrten, immer wieder angegriffen, was zeitweise zum Verbot und zu härtesten Strafen gegen ihre Genießer führte.

Nicht nur in Mekka, sondern in allen damaligen Metropolen des Orients, Damaskus, Kairo und Istanbul, wurde der Genuss von Kaffee als Schärfer des Bewusstseins gelobt und zugleich gerade deswegen von anderen getadelt. Der Kaffee machte alle Stufen durch, von ausgesprochenen Lobeshymnen der Herrscher und ihrem klaren Bekenntnis zum Kaffeekonsum bis zur Drohung mit der Todesstrafe gegen jeden, der nur einen Schluck Kaffee trank. Der Konflikt spitzte sich manchmal so zu, dass er zu Fatwa und Gegenfatwa der Islam-gelehrten führte.

Das erste Kaffeehaus der Welt wurde wahrscheinlich im Jahre 1530 in Damaskus eröffnet. Es trug den Namen »Rosen-Café«. Das erste Kaffeehaus in Istanbul eröffneten zwei Syrer im Jahr 1574. Bald war das Kaffeehaus, es hieß damals Kahwekhane, ein Treffpunkt der Intellektuellen, wo sie Backgammon spielten und den Versen der Dichter lauschten. Es dauerte nicht lange, da wurden an allen Ecken Kaffeehäuser eröffnet. Die strengen Islamgelehrten sahen in dieser neuen Mode eine feindliche Konkurrenz der Moschee. Sie gingen so weit, das Kaffeehaus für noch teuflischer als die Weinlokale zu halten, und hörten nicht auf, gegen sie zu hetzen, bis Sultan Murad III. (1574–1595) alle Kaffeehäuser schließen ließ, nachdem man ihm auch noch hinterbracht hatte, dass in diesen Häusern politisch diskutiert und seine Herrschaft kritisiert würde. Dieses Verbot hielt lange. Erst am Ende der Herrschaft von Mehmed IV. (1648–1687) wurde der Verkauf von Kaffee wieder erlaubt, und langsam öffneten auch die Kaffeehäuser in vielen Metropolen des Osmanischen Reichs wieder ihre Tore.

Die Kaffeehäuser machten eine lange und komplizierte Entwicklung durch. Erst waren sie nur der Oberschicht vorbehalten, langsam wurden sie aber für jedermann zugänglich. Der Besuch des Kaffeehauses blieb jedoch eine absolute Domäne der Männer. Im christlichen Viertel von Damaskus nannte man manche Lokale, vor allem mit Gartenwirtschaft, Kahwet ’A’ilat, Familiencafé. Das ist aber eine Täuschung. Dies sind keine Kaffeehäuser, sondern eher Restaurants.

Die arabischen Cafés waren nie bequem, und sie sind es bis heute nicht. Nicht selten sind sie scheußlich dekoriert, und von der Decke baumeln nackte Glühbirnen, oder es hängen dort die noch hässlicheren Neonröhren, die eher an ein Krankenhaus oder Zollamt erinnern als an das schöne Damaskus. Trotzdem füllen sich die verrauchten Cafés Nacht für Nacht. Die Männer zwängen sich auf hölzerne Bänke und vorsintflutliche Stühle, um in aller Ruhe ihre Wasserpfeife zu rauchen, Kaffee und Tee zu trinken, dem Schatten- und Puppentheater beizuwohnen, dem Hakawati, dem Kaffeehauserzähler, oder den Geheimnissen der Stadt zu lauschen.

Da Damaskus seit über fünfhundert Jahren keine Freiheit des Wortes kennt und die offiziellen Nachrichten eher gelogen als wahr sind, spielt das Café eine entscheidende Rolle im Nachrichtensystem der Bevölkerung.

Der französische Dichter Lamartine besuchte Damaskus im Jahre 1832. In seinem Buch Voyage en Orient erzählt er sinngemäß: Das Kaffeehaus ist die einzige Möglichkeit der Begegnung für die Damaszener. Hier rauchen sie und trinken Kaffee und unterhalten sich mit ihren Freunden. Hier werden, fast lautlos, die Aufstände vorbereitet, die von Zeit zu Zeit die Stadt erschüttern. Die schweigsame Unruhe verbirgt sich eine lange Zeit, um dann zu explodieren, wenn keiner es erwartet.

Kurz vor Lamartines Besuch hatten die Damaszener gegen ihren Gouverneur Selim Pascha revoltiert und seine Truppen besiegt.

Man sagt vom Damaszener, er liebe drei Dinge: das Sitzen, die Wasserpfeife und den Kaffee. Von Familie keine Rede. Es gehört zu den täglichen kleinen Freuden der Männer, sich von der Familie abzusetzen und dort die Kontakte zu den Freunden zu pflegen. Nicht selten ist ein arabischer Mann ein großartiger Junggeselle, aber als Familienvater ist er unter dem Durchschnitt.

Ein kleines unbekanntes Café neben der Omaijadenmoschee heißt bezeichnenderweise Kahwet Chabbini (Café Versteck mich), hier sollten die Männer hingehen, deren Familie sie im nahen, bekannteren Café Naufara vermutet. Wenn nämlich ein Angehöriger den Wirt nach einem Gast fragt, schwört dieser, er habe den Mann seit Jahren nicht gesprochen. Dabei lügt er nicht, denn er bedient und kassiert schweigsam.

KINDHEITSLEKTÜRE

Was ich von Scheherazade gelernt habe

Meine Kindheit hätte sprachlich nicht bunter sein können. Meine Eltern stammen aus Malula, einem aramäischen Dorf, und sprachen mit uns Aramäisch. Ich wuchs aber in Damaskus auf, sprach auf der Straße Arabisch und besuchte eine Eliteschule der Christen, wo wir von Anfang an Französisch und ab der sechsten Klasse Englisch lernten.

Meine Mutter war Analphabetin, eine lebenskluge Frau, die ein phänomenales Gedächtnis hatte. Mein Vater wurde gezwungen, von der Schule abzugehen, blieb aber sein Leben lang ein großer Liebhaber der Bücher. Er las täglich, obwohl er als Bäcker sieben Tage in der Woche von 4 Uhr bis 16 Uhr hart arbeiten musste.

Unser Haus lag in einer kleinen Gasse der Altstadt, durch die der Legende nach der geläuterte Paulus geflüchtet war. Am Ende der Gasse liegt die Kapelle, die an seine Flucht über die Mauer erinnern soll.

Meine Mutter sagte oft, stell dir vor, was aus der Welt geworden wäre, wenn meine Vorfahren Paulus ausgeliefert hätten. Eine Welt ohne Christentum! Jesus wäre der Held einer jener revolutionären Sagen des Orients geblieben. Die Aussage meiner Mutter zeigt, wie dünn die Gegenwart im Bewusstsein der Araber ist und wie nahe Legende und Wirklichkeit im Alltag meiner Gasse waren.

In meiner Nachbarschaft las, abgesehen von meinem Vater, kaum jemand Bücher, aber die mündliche Erzählkunst beherrschten die alten Frauen und Männer so gut, dass ich den traditionellen Hakawati nahe der Omaijadenmoschee als langweiligen, primitiven Marktschreier empfand.

Meine erste Begegnung mit Büchern geschah im Zimmer meiner Eltern. Mein Vater besaß eine Minibibliothek, in der es eine gute Ausgabe der Bibel und eine teure Handschrift der Reden des berühmten Johannes Damascenus, auch Johannes goldenen Mundes genannt, gab. Er war Theologe und Lyriker. Sein Vater war Finanzminister des ersten Omaijadenkalifen Mu’awija. Neben diesen zwei großen Werken besaß mein Vater ein Buch über wundersame Erscheinungen der Erde, zwei Anthologien arabischer Lyrik, ein Buch über berühmte Prozesse der Geschichte, vom Fall der Charlotte Corday, die Marat umgebracht hat, bis zum Fall des syrischen Studenten Suleiman al Halabi, der Kleber, Napoleons Vertreter in Ägypten, erstochen hatte und barbarisch hingerichtet wurde.

Alle Bücher, außer dem des Johannes, habe ich verschlungen, obwohl mein Vater der Ansicht war, sie seien nichts für Kinder. Zwei Bücher, die Bibel und das Buch der Prozesse, beeinflussen bis heute mein Schreiben und Denken.

Mit zehn Jahren musste ich in ein Kloster in den Libanon gehen. Ich blieb dort drei Jahre, lernte einige Autoren der Weltliteratur kennen – und wurde süchtig nach Büchern. Es gab nur zwei Möglichkeiten in der freien Zeit: Man konnte in die Kirche oder in die Bibliothek gehen. Ich entschied mich für die Bibliothek und war fasziniert von den vollen Bücherregalen. Hier saß ich stundenlang, umgeben von Bücherbergen, die ich aus Gier geholt hatte, aber nie zu Ende lesen konnte; Enzyklopädien und dieses Nicht-zu-Ende-lesen-Können erzeugten meine Sucht nach Büchern. Hier lernte ich Jules Verne kennen, und von ihm lernte ich für immer die Regel: Wenn man gut recherchiert, kann man gar nicht genug übertreiben.

Das Klosterleben war nichts für mich, ich wurde krank. Nur ein zufälliger Besuch meines Vaters rettete mir das Leben. Ich wurde sofort ins Krankenhaus Hôtel Dieu in Beirut gebracht. Nach der Genesung wollte ich nicht mehr zurück.

Vom Kloster zurückgekommen, verschlang ich Berge billiger Tarzanbücher (nach E. R. Burroughs) und die Krimis des Maurice Leblanc (Arsène Lupin), die ich von Nachbarn bekommen hatte. Mein Vater mochte diese Lektüren nicht und glaubte sein Leben lang, Kriminalromane machten kriminell. Ich musste die kleinformatigen Krimis oft in Schulbücher stecken, und mein Vater wunderte sich, dass ich ununterbrochen Mathematik lernte.

Doch in meiner Kindheit hat mich ein anderes Erlebnis zutiefst beeindruckt.

Radio Kairo verkündete die Sensation, die Geschichten der Scheherazade 1001 Nächte lang auszustrahlen, aber leider nachts um halb zwölf. Meine Mutter wollte mir das verbieten, doch nach einem langen Kampf erreichten wir einen Kompromiss. Ich ging schon um sieben brav ins Bett, und meine Mutter weckte mich leise kurz vor halb zwölf. Über zwei Jahre und acht Monate dauerte das, und Nacht für Nacht hielt Mutter ihr Wort und weckte mich.

Ich schlich dann ins Zimmer meiner Eltern, wo das Schmuckstück Radio mit dem magischen Auge stand.

Wir saßen im Dunkeln, um meinen schlafenden Vater nicht zu wecken. Als Bäcker musste er jeden Tag um vier Uhr aufstehen. Die Sendung begann immer mit der Scheherazademusik von Rimski-Korsakow, und dann folgte das Hörspiel. Wir verbrachten eine halbe Stunde, bis der krähende Hahn im Radio anzeigte, dass der Morgen dämmerte, und zwar immer dort, wo die Geschichte am spannendsten wurde.

Ich eilte ins Bett und konnte oft nicht gleich schlafen. Ich erfand Nacht für Nacht mehrere Varianten, wie die Geschichte weitergehen könnte.

Dabei aber lernte ich von Scheherazade, dass Erzählen Leben bedeutet und Schweigen dem Tod gleicht. Langeweile auch!

Bei meiner Rückkehr aus dem Kloster eröffneten sich für die Befriedigung meiner Sucht nach Büchern zwei Quellen: die amerikanische Bibliothek und der geheimnisvolle Ismail. Sie ermöglichten mir Bücher zu lesen, ohne dass ich dafür Geld ausgeben musste. Mein Taschengeld war minimal und reichte gerade für eine Hand voller Nüsse und ein billiges Eis. Alles andere, ob Kino oder feine Süßigkeiten vom armenischen Konditor für die attraktive Nachbarstochter, die ich damals liebte, musste ich hart erarbeiten. Hilfe gegenüber Nachbarn wurde kaum entlohnt, und wenn, dann mit Naturalien. Um Geld zu verdienen, musste ich auf der Straße handeln, reiche Kinder beim Murmelspiel reinlegen und bei meiner Mutter lange betteln. Am Ende einer Woche konnte ich gerade so viel zusammenkratzen, um ins Kino zu gehen. Einen Roman zu kaufen kam deshalb nie in Frage.

Die erste kostenlose Quelle für Romane war die amerikanische Bibliothek; ein armenischer Schulkamerad machte mich darauf aufmerksam, dass man dort Bücher gebührenfrei ausleihen konnte. In der Tat war das Personal, gleich ob Männer oder Frauen, sehr freundlich. Sie waren die Ersten, die mich bereits mit vierzehn Mister nannten (ich maß damals 1,70m und war für mein Alter zu groß).

In den klimatisierten Räumen und bei kühlem Wasser aus einem lustigen Automaten begann ich meine Entdeckungsreise durch die amerikanische Literatur: die Romane von John Steinbeck, William Faulkner, Jack London, Ernest Hemingway, aber ebenso Harriet Beecher Stowes Onkel Toms Hütte und Margaret Mitchells Vom Winde verweht.

In den ruhigen Räumen des schönen Hauses im neuen Stadtviertel von Damaskus fühlte ich mich sehr wohl, was mich später als junger Kommunist zu meiner ersten Lüge zwang. Ich wurde in meiner Parteizelle argwöhnisch gemustert, als ich offenherzig die amerikanische Bibliothek lobte und als »nachahmenswert« bezeichnete. Ich sei dem amerikanischen Imperialismus auf den Leim gegangen und müsse aufpassen, dass man mich nicht durch Gehirnwäsche zum Agenten mache, sagte mir Genosse Schahin, ein kompromissloser Kommunist aus gutem Hause, der später ein reicher Autohändler in Damaskus wurde. Seit diesem Tag erwähnte ich meine Besuche in der amerikanischen Bibliothek nicht mehr.

Zeitlich fast parallel zur amerikanischen Bibliothek entdeckte ich unmittelbar neben meiner Gasse eine zweite Quelle für Bücher, den Laden von Ismail. Ismail war Buchhändler, Antiquar, Talismanverkäufer und Bilderrahmenhersteller in einer Person. Er war Alawit, liebte Bücher und betete Ali an, dessen Bildnis in vielen Varianten im Laden hing. Mich faszinierte Ali, der Weggefährte des Propheten, ebenfalls, und das aus zwei Gründen. Der erste Grund war eine Verwirrung in meinem Religionsverständnis des Islam, da ich bis dahin gelernt hatte, die Muslime würden Bilder verachten und die Darstellung der Heiligen verbieten. Der andere Grund war die besondere Ikonographie Alis. Sein Gesicht strahlte weibliche Schönheit aus, wie das der meisten Engel in der katholischen Kirche. Mit seinen sanften Augen glich er einer indischen Schönheit, trotz des Barts und trotz des komisch gespaltenen Schwertes, das mir sehr unpraktisch erschien und eher an eine Friseurschere oder an einen besonderen Spieß für Schaschlik erinnerte als an das legendäre Schwert Alis, von dem sogar die Schulbücher schwärmten.

Mein kluger Schulkamerad Josef, ein Experte für Verschwörungen, flüsterte mir zu: »Alawiten, Yeziden und Drusen sind geheime Organisationen, und sie verehren Ali, Moses, Jesus und alle griechischen Götter.«

Der Buchhändler sah auch wie ein Verschwörer aus, war dabei freundlich und schweigsam und gab auf einfache Fragen verwirrende Antworten. Erst später erfuhr ich, dass Josef Unsinn erzählte, aber damals hatte ich großen Respekt vor dem Mann, der sich nicht mit einem Gott begnügte, sondern gleich mehrere zugleich anbetete. Mir war schon der eine katholische Gott kompliziert genug.

Eines Tages – nachdem ich lange darüber gebrütet hatte – erläuterte ich ihm meine Idee. Er jammerte wie immer, dass keiner Bücher kaufe. Das war der geeignete Augenblick. Er solle einen Buchverleih aufmachen! Und ich schenkte ihm ein dickes Heft, das mein Vater als Werbung einer pharmazeutischen Firma erhalten hatte: »In dieses Heft trägst du Name und Adresse der Kinder ein, in die zweite Spalte den Romantitel, in die dritte das Datum und in die vierte das hinterlegte Pfand.«

Die Romane kosteten zwei bis drei Lira, über die kaum ein Jugendlicher verfügte, aber spannende Bücher oder lustige Zeitschriften für fünf oder zehn Piaster zu lesen war für viele attraktiv. Die Idee schlug ein, und plötzlich wurden die Lausebengel zu ordentlichen Jugendlichen, die die geliehenen Romane brav und unbeschädigt zurückbrachten. Ismail beäugte streng die Bücher. Er verlor jedoch, bis er den Laden drei Jahre später schloss, kein einziges Buch. Keiner wollte sein Pfand (eine Lira, eine Armbanduhr, ein goldener Ring oder ein goldenes Kreuz etc.) wegen eines bereits gelesenen Buches verlieren. Man zahlte fünf bis zehn Piaster und bekam das Pfand zurück. Bald bestand die Kundschaft des Händlers aus hundert Jugendlichen, Mädchen und Jungen, die ihm mehr Geld einbrachten, als er je durch den Verkauf eingenommen hatte. Damit war die erste öffentliche Leihbibliothek in meinem Viertel gegründet. Drei Jahre später entdeckte ich bei meiner Rückkehr aus den Ferien, die wir in unserem Bergdorf Malula verbrachten, dass der Laden geschlossen war. Josef erklärte mir mit leiser Stimme, Ismail sei umgebracht worden, weil er zu viel wusste. Er selbst habe auch von seinem nahen Ende gewusst und hätte die Kinder aufgesucht, die Bücher eingesammelt und ihnen das Pfand zurückgegeben. Das war Unsinn. Ismail starb an Krebs. Aber durch Ismails Verschwinden behielt ich Viktor Hugos Les Miserables. Ich hatte das dicke Buch mit in die Ferien genommen und hatte inzwischen als Einziger kein Pfand zurücklegen müssen.

Bei Ismail habe ich zum ersten Mal die arabischen Autoren gelesen. Mir kamen die alten Klassiker viel interessanter vor als die modernen Autoren, obwohl die Schule jede Lust an ihnen systematisch abtötete. Warum? Die Antwort darauf brauchte Jahre. Damals schon empfand ich eine eigenartige Langeweile, wenn ich die modernen arabischen Romane las, die von Tränen und Moral nur so trieften. Genauso wenig mochte ich die arabischen Filme. Ich fand sie unerträglich. Und wenn Farid al Atrasch mit seinem weichlichen, ausdruckslosen Gesicht und seinen öligen Haaren den an der Liebe erkrankten Helden dermaßen schlecht mimte, hätte ich vor Wut platzen können. Heute finde ich die Filme noch unerträglicher. Per Satellit erwischen sie mich immer wieder bei meiner Suche nach arabischen Sendern, aber nach drei Minuten befreie ich mich mit der Fernbedienung.