Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

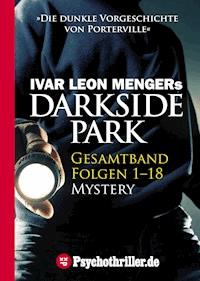

- Herausgeber: Psychothriller GmbH E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Manche Menschen verschwinden spurlos. Andere kommen völlig verändert zurück. Entdecken Sie das dunkle Geheimnis von Porterville, der scheinbar friedlichen Stadt an der Ostküste Amerikas ... "Der Erste, der mich nach einem Ort namens Darkside Park fragte, war Scott Harrison, ein kleiner Junge von der "Junior High". Das war Ende der 60er, irgendwann im Frühsommer. Heute weiß ich, dass wir an jenem schicksalhaften Tag den seidenen Faden eines gewaltigen Netzes berührt hatten. Und weit entfernt in dessen Mitte war die riesenhafte Spinne erneut aus tiefem Schlaf erwacht. Sie jagt noch heute." 18 Geschichten, sechs Autoren und ein düsteres Geheimnis, das alles umschließt - mit diesem ungewöhnlichen und bereits mehrfach preisgekrönten Konzept beschreitet Ivar Leon Menger einmal mehr neue Pfade. Gemeinsam mit den Autoren Hendrik Buchna, John Beckmann, Christoph Zachariae, Raimon Weber und Simon X. Rost entwirft er das vielschichtige Panorama einer Stadt, die ganz im Bann einer alles entscheidenden Frage steht: "Kennen Sie den Darkside Park?" Erleben Sie in dieser eBook-Edition alle 18 Folgen des spannenden Mystery-Thrillers komplett in einem einzigen Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 789

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DARKSIDE PARK

Ivar Leon Menger

Hendrik Buchna

Christoph Zachariae

John Beckmann

Simon X. Rost

Raimon Weber

- Originalausgabe -

1. Auflage 2012

2009-2012

ISBN 978-3-942261-23-4

Lektorat: Hendrik Buchna

Psychothriller GmbH

www.psychothriller.de

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung, der Vertonung als Hörbuch oder -spiel, oder der Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, Video oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung in andere Sprachen.

Ein Buch zu schreiben, dauert Monate. Es zu kopieren, nur Sekunden. Bleiben Sie deshalb fair und verteilen Sie Ihre persönliche Ausgabe bitte nicht im Internet. Vielen Dank und natürlich viel Spaß beim Lesen! Ivar Leon Menger

Das Buch

»Der Erste, der mich nach einem Ort namens Darkside Park fragte, war Scott Harrison, ein kleiner Junge von der ›Junior High‹. Das war Ende der 60er, irgendwann im Frühsommer.

Heute weiß ich, dass wir an jenem schicksalhaften Tag den seidenen Faden eines gewaltigen Netzes berührt hatten. Und weit entfernt in dessen Mitte war die riesenhafte Spinne erneut aus tiefem Schlaf erwacht. Sie jagt noch heute.«

18 Geschichten, drei Bände, sechs Autoren und ein düsteres Geheimnis, das alles umschließt – mit diesem ungewöhnlichen und bereits mehrfach preisgekrönten Konzept beschreitet Ivar Leon Menger einmal mehr neue Pfade. Gemeinsam mit den bekannten Hörspiel-Autoren Hendrik Buchna, John Beckmann, Christoph Zachariae, Raimon Weber und Simon X. Rost entwirft er das vielschichtige Panorama einer Stadt, die ganz im Bann einer alles entscheidenden Frage steht: »Kennen Sie den Darkside Park?«

Prolog

Willkommen in Porterville, der freundlichen Stadt im Herzen von Maryland. Ich freue mich, Sie als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Und seien Sie versichert: Wir werden alles tun, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Getreu dem Leitspruch unserer Stadt: »Pflücke den Tag wie eine reife Frucht, aber drücke niemals den Knopf des 56. Stockwerks.« Doch lassen wir nun einige Beteiligte unserer großen Geschichte zu Wort kommen …

Interview mit Ed

von Ivar Leon Menger

Kapitel 1 - Band 1

»Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist das ganze Geheimnis. Mein Name ist Edward Leroy Shipman, ich bin 52 Jahre alt, ich wohne seit fast zwei Jahren hier in Porterville, und ich habe gestern Abend einem Menschen das Leben gerettet.«

»Danke, Ed. Aber wir führen ein Interview, sie müssen den Artikel nicht selbst formulieren. Beantworten Sie einfach meine Fragen. Die richtigen Worte finde ich dann später in meinem Büro.«

»Okay, gut. Und ich … komme wirklich auf die Titelseite?«

»Selbstverständlich, Ed. Sie haben ein Menschenleben gerettet. Damit kommt jeder auf die Titelseite.«

»Das hatte mir die Reporterin von der ›Madison Post‹ damals auch versprochen.«

»Von der ›Madison Post‹?«

»Ja. Und dann verunglückte am gleichen Tag so ein Hollywood-Schauspieler mit seinem Auto und …«

»Ed, erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Woher kommen Sie, was machen Sie beruflich? Wer ist dieser Edward Shipman?«

»Gerne, Miss Waters.«

»Bitte nennen Sie mich Peggy.«

»Okay, Peggy. Sie verstehen meine Geschichte besser, wenn ich ganz am Anfang anfange, bei meiner Geburt. Einverstanden?«

»Ihre Geschichte?«

»Ja. Sie wollen doch sicherlich wissen, wie alles begann. Warum ich bin, was ich bin.«

»Ich verstehe nicht …«

»Sie werden gleich verstehen, Peggy. Meine Geschichte beginnt im Sommer 1956, in Detroit, als sich meine Mutter überlegt hatte, mich auf einer Müllkippe zur Welt zu bringen.«

»Auf einer … Müllkippe?«

»Das war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches in Downtown. Es wurden viele tote Babys an grausamen Orten gefunden. Es heißt, mein lieber Daddy hatte zwei Monate vor meiner Geburt seinen Job bei ›General Motors‹ verloren und war von heute auf morgen verschwunden. Was sollte meine arme Mutter denn tun? Mit einem Kind bekommt man keinen Job in Motorcity. Also muss man’s loswerden.«

»Das ist ja schrecklich!«

»Nein, Peggy. Das war Schicksal. Das war meine Bestimmung. Glauben Sie an Schicksal?«

»Eigentlich nicht …«

»Vielleicht werden Sie nach unserem Interview anders darüber denken. Es hatte einen tieferen Grund, warum ich auf dieser Müllkippe geboren werden sollte. Nachdem mich meine Mutter allein gelassen hatte und ich, nur mit einer Wolldecke bedeckt, zwischen leeren Konservendosen und verschimmelten Lebensmittelresten auf einer hölzernen Eistruhe auf den Tod wartete, begann sich in mir etwas zu verändern. Mein kleiner Körper verkrampfte sich zu einem schrumpeligen Fleischklops, doch ich wollte nicht sterben. Meine Lungen füllten sich mit Luft, und ich schrie. Ich schrie, so laut ich nur konnte.«

»Und was ist dann passiert? Wie sind Sie gefunden worden?«

»Ein Mechaniker von Ford hatte mein Schreien gehört und kam sofort mit einem Kollegen angerannt. Er wickelte mich in seine warme Arbeitsjacke und hielt mich fest in seinen Armen. Und dann … dann geschah das Unglaubliche.«

»Das … Unglaubliche?«

»Ich hatte aufgehört zu schreien … doch die Schreie haben nicht aufgehört.«

»Wie meinen Sie das?«

»Der Mechaniker, der mich auf dem Arm hielt, zuckte zusammen. In seinen Armen lag ein kleines Baby, das vor lauter Erschöpfung eingeschlafen war. Doch er konnte immer noch die entsetzlichen Schreie hören. Dumpfe Schreie. Und ein Klopfen.«

»Was für ein Klopfen? Wo kam das Klopfen her?«

»Aus der Eistruhe, auf der ich gelegen hatte. Eilig öffneten die Männer die verrottete Kiste, und darin entdeckten sie einen Jungen, den die Polizei schon seit Tagen vermisst hatte. Er hatte sich beim Spielen mit seinen Freunden darin versteckt und ist nicht mehr herausgekommen. Sein Name war Matt Broyers, und er war der erste Mensch in meinem Leben, den ich gerettet habe.«

»Durch Ihr Schreien. Und an das alles können Sie sich noch ganz genau erinnern?«

»Nein, natürlich nicht. Ich war doch noch ein Baby. Das hat mir alles Misses Wilcox erzählt, unsere Heimleiterin. Sie hat immer gesagt: ›Jede Stadt braucht ihre Helden.‹ Und mit mir wäre ein neuer Held in Detroit geboren worden.«

»Sie sind also in einem Heim aufgewachsen?«

»Im ›St. James‹-Waisenhaus, Detroit, Michigan, ja. Misses Wilcox war wie eine Mutter für mich. Sie hat mir alles beigebracht. Alles, was man wissen muss, wenn man ein Held ist.«

»Sie sind also ein Held?«

»Nein, nicht so, wie Sie sich das jetzt vorstellen. Ich bin kein Superheld, verstehen Sie, nicht so wie Superman oder Spiderman. Ich bin eben immer nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist meine Bestimmung.«

»Wollen Sie damit sagen, Sie haben noch mehr Menschen das Leben gerettet?«

»Haben Sie etwa gedacht, das gestern - das wäre mein erstes Mal gewesen?«

»Erzählen Sie mir mehr. Woher wissen Sie, dass Sie ein ›Held‹ sind?«

»Also gut. Das zweite Mal, dass ich einen Menschen vor dem Tod gerettet habe: Ich war ungefähr acht Jahre alt, als unser Mr. Berkowitz, der steinalte Hausmeister vom ›St. James‹-Waisenhaus, vergessen hatte, die Sicherung herauszudrehen, bevor er die neuen Deckenlampen montierte. Der Stromschlag riss ihn sofort von der Leiter, bewusstlos lag er da vor mir auf dem Fußboden. Wie ferngesteuert stolperte ich auf ihn zu, nahm meinen ganzen Mut zusammen und schlug ihm mit der Faust auf den Brustkorb - immer wieder. ›Mr. Berkowitz!‹, habe ich gerufen, ›wachen Sie auf!‹ Immer stärker habe ich auf seinen Brustkorb getrommelt. Ich musste ihn doch wieder ins Leben zurückholen! Und dann, plötzlich, schlug er seine Augen auf, holte tief Luft, fasste sich an sein Herz und blickte mir dankend in die Augen - und ab da wusste ich: Ich bin berufen. Ich bin dazu berufen, Gutes zu tun.«

»Und wie lange waren Sie in diesem Kinderheim, Ed?«

»Wollen Sie denn nicht wissen, was danach war?«

»Nach was?«

»Nachdem ich Mr. Berkowitz gerettet hatte?«

»Wieso? Was war denn danach?«

»Es ist nicht leicht, ein Held zu sein. Man hat nicht viele Freunde.«

»Das verstehe ich nicht. Wurden Sie für Ihren Einsatz denn nicht gelobt?«

»Doch, natürlich. Sogar sehr. Misses Wilcox hat mir zum Beispiel fünf Dollar geschenkt. Und Mr. Bundy, unser Geschichtslehrer, hat mir meine Hausaufgaben erlassen.«

»Aber das klingt doch gut!?«

»Ja, aber meinen Freunden im Heim hat das nicht so gut gefallen. Deswegen haben sie mich nachts in meinem Zimmer besucht. Zu fünft. Sie haben meine Arme und Beine an das Bett gefesselt. Und dann … in dieser Nacht kam niemand zu mir, um mich zu retten.«

»Wollen Sie darüber reden?«

»Nein. Noch nicht.«

»Und wann - mit wie viel Jahren haben Sie das ›St. James‹-Waisenhaus verlassen?«

»Ich war fünfzehn. Ich wurde zusammen mit den anderen in das ›Mary Johnson Village‹ für schwer erziehbare Kinder verlegt.«

»Schwer erziehbar? Warum denn das?«

»Nein, nicht das, was Sie denken. Im ›St. James‹ war einfach zu wenig Platz für uns, nachdem der Ostflügel abgebrannt war.«

»Abgebrannt?«

»Richtig. Frank Barfield, einer von den Großen damals, hatte sich über Misses Wilcox geärgert. Weil sie ihm eine Woche Hausarrest gegeben hatte. Sie konnte ja auch nicht wissen, dass Frank etwas mit einer Schülerin vom Mädcheninternat angefangen hatte. Und Frank war irgendwie süchtig nach der Kleinen. Tja, da muss sich Frank wie ein Tiger im Käfig gefühlt haben, und so hat er kurzerhand seine Arrestzelle angesteckt. Und seine Arrestzelle war dummerweise die Bibliothek von ›St. James‹. Das Feuer hat sich innerhalb von Minuten über den ganzen Ostflügel verteilt.«

»Oh, mein Gott. Und wurde jemand verletzt?«

»Raten Sie mal! Der gute Eddie hat drei Schüler vor den Flammen gerettet.«

»Ed, so langsam glaube ich wirklich, dass Sie dafür bestimmt sind, Menschen zu retten. Das wird ein sehr spannender Artikel.«

»Und Sie dachten, gestern – die alte Dame – das war Zufall?«

»Ich konnte ja nicht ahnen … erzählen Sie mehr, Edward! Wie sind Sie hierher nach Porterville gekommen?«

»Im Mai 1973 habe ich das ›Mary Johnson Village‹ verlassen und eine Stelle im ›Detroit Memorial Hospital‹ angenommen. Damals war ich siebzehn. Dort lernte ich zwei Jahre später meine erste Frau Cathleen kennen. Sie hat auf der Intensivstation als Krankenschwester gearbeitet.«

»Waren Sie auch Krankenpfleger?«

»Nein, dafür hat’s nicht gereicht. Ich war nur für die Betten zuständig. Betten abziehen, weg bringen, Betten frisch machen … und dabei ist mir Cathleen über den Weg gelaufen.«

»Und wie war das? Haben Sie sie auch gerettet?«

»Leider nein.«

»Wieso leider?«

»Sie hat es nicht geschafft.«

»Wie … wie meinen Sie das?«

»Könnten wir bitte das Thema wechseln?«

»Sie hat es nicht geschafft? Ist sie tot? Ed, das müssen Sie mir erklären. Solche Geschichten wollen die Leser von der ›Porterville Times‹ hören. Menschliche Schicksale.«

»Peggy, es gehört eben auch zu meinem Schicksal, dass ich nicht jeden retten kann. Zur falschen Zeit am richtigen Ort. Reicht das? Könnten wir jetzt bitte das Thema wechseln?«

»Und wie lange waren Sie mit dieser Cathleen zusammen?«

»Das spielt doch keine Rolle für Ihren Artikel, oder? Interessiert Sie denn nicht, wie vielen Menschen ich im ›Detroit Memorial Hospital‹ das Leben gerettet habe? In fünf Jahren – zwölf Patienten!«

»Zwölf Patienten? Das sind erstaunlich viele Menschen in so kurzer Zeit.«

»Viele Menschen? Ein einziger Arzt rettet jede Woche zehn Patienten das Leben. Aber ich bin kein Arzt, das ist der große Unterschied.«

»Dafür haben Sie bestimmt eine Ehrenauszeichnung erhalten, oder?«

»Es freut mich, dass Sie das genauso sehen, aber nein, ich habe keine Ehrenauszeichnung dafür erhalten. Das ist aber nicht so schlimm, ich habe mich daran gewöhnt.«

»Und dann sind Sie hierher nach Porterville gezogen.«

»1978 war ich erst mal für ein Jahr in Utah, ‘79 für zwei Jahre in Texas, dann hat es mich wieder an die Ostküste gezogen: Brentwood, Danbury, Boston, Portland, Franklin. Und seit zwei Jahren wohne ich jetzt in Porterville.«

»Da sind Sie aber weit rumgekommen, Ed.«

»Ja, das stimmt. Aber eins sage ich Ihnen: In all den Jahren habe noch nie eine Stadt gesehen, die so ist wie Porterville.«

»Wie meinen Sie das?«

»Irgendetwas ist hier seltsam an dieser Stadt.«

»Sie meinen bestimmt die Sache mit den Obdachlosen, oder?«

»Ja, das auch. Aber manche Leute, die hier durch die Stadt laufen, die haben so einen seltsamen Blick.«

»Einen seltsamen Blick? Ed, die Menschen hier in Porterville arbeiten sehr viel und hart, damit diese Stadt so schön aussieht, wie sie aussieht. Was machen Sie eigentlich beruflich?«

»Ich …? Arbeite unten am Hafen. Bei ›Mac Kingsley’s‹.«

»Bei ›Mac Kingsley’s‹, der Spielkarten-Fabrik? Das ist doch eine gute Adresse.«

»Eine gute Adresse? In dieser Gegend ist alles mit diesen merkwürdigen Graffitis vollgesprüht – diesen komischen grünen Fratzen. Aber, ja, Peggy, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin sehr froh, dass ich diese Arbeit bekommen habe. Aber …«

»Was aber?«

»Na, es war sehr seltsam, wie ich diesen Job bekommen habe.«

»Wie meinen Sie das?«

»Ich wäre damals fast von Porterville weggezogen, weil ich monatelang keinen einzigen Job gefunden hatte. Ich habe dann noch einen allerletzten Versuch unternommen und mich bei fünf Firmen beworben. Das waren ganz unterschiedliche Jobs: als Kellner, Kurierfahrer, in einer Wäscherei, im ›Rider’s Inn‹ und bei ›Ted’s‹, dieser Tankstelle da im Norden.«

»Okay - und dann?«

»Eines Tages lag dann eine persönliche Einladung zum Bewerbungsgespräch in meinem Briefkasten.«

»Aber das ist doch toll!?«

»Ja schon … aber bei der Firma ›Asport Industries‹ hatte ich mich gar nicht beworben.«

»Das verstehe ich nicht.«

»Ich auch nicht. Woher hatten die meine Adresse? Woher wusste ›Asport Industries‹, dass ich einen Job suche?«

»Und, was haben Sie dann gemacht?«

»Ich habe mir bei ›Black Button‹ einen günstigen Anzug gekauft und bin mit meinem alten Dodge Colt zu denen in die Brackett Street gefahren. Trotz Rush Hour habe ich direkt einen Parkplatz vor dem Eingangsportal des Hudson Towers bekommen. Okay, ich hab einfach auf dem Mitarbeiterparkplatz von ›Macintosh & Partner‹ geparkt. Dann habe ich meinen Dodge abgeschlossen und bin in die Lobby geschlendert. Der Hudson Tower war ein unglaubliches Gebäude. Von außen hat es wie jedes dieser Wolkenkratzer-Bürogebäude ausgesehen, aber von innen … Gold, Marmor, überall Sicherheitsschleusen und Wachpersonal. Die Dame am Empfang wusste sofort, wer ich war, heftete mir ein Namensschild ans Revers - dann wurde ich von einem netten älteren Herrn in der Lobby abgeholt. Er redete kein Wort mit mir, lächelte mich nur an. Er drückte den Knopf des 53. Stockwerks und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit sauste der Fahrstuhl in die Höhe. Oben angekommen hatte man einen wahnsinnigen Ausblick über die Stadt. So groß war mir Porterville nie vorgekommen.«

»Und was geschah dann?«

»Ja, dann hatte mich so eine junge süße Sekretärin in ein kleines, rosafarbenes Wartezimmer gebeten. Dort saß ich dann auf einem edlen Ledersessel und habe gewartet - auf mein großes Bewerbungsgespräch bei ›Asport Industries‹. Ich war ein wenig nervös, habe mir eine Zeitschrift vom Couchtisch genommmen und etwas darin geblättert. Dabei ist mir aufgefallen, dass es eine ziemlich seltsame Zeitschrift war.«

»Wieso seltsam?«

»Weil es gar keine Zeitschrift war, sondern ein schmaler Versandhauskatalog für Möbel und anderen Einrichtungsbedarf.«

»Ja und?«

»Auf diesem Tisch lagen nur Versandhauskataloge, keine einzige Zeitschrift zum Lesen.«

»Das ist doch nichts Ungewöhnliches.«

»Finden Sie nicht? Aber diese Kataloge … auf jedem Bild, in jedem dieser verschiedenen Kataloge war immer dieselbe lächelnde blonde Frau abgebildet. Wie sie in ihrer neuen Küche am Herd steht und dabei in die Kamera lächelt. In der Badewanne, am Esstisch, vor dem Fernseher … das war schon etwas seltsam. Kennen Sie diese merkwürdigen Versandhauskataloge?«

»Nein, davon habe ich noch nie gehört.«

»Plötzlich ging die Tür im Wartezimmer auf, und zwei völlig verwahrloste Obdachlose setzten sich mir wortlos gegenüber. Die hatten nicht wirklich gut gerochen. Ich habe mich gefragt, was die hier wollten. Ächzend griff sich der eine den schmalen Versandhauskatalog und murmelte etwas Unverständliches in seinen verfilzten Bart hinein. Wieder ging die Tür auf, und die junge Sekretärin kam herein. Ich dachte, die ruft gleich das Sicherheitspersonal wegen der Obdachlosen, aber nichts – sie hat sie einfach ignoriert. Dann hat sie mich gebeten, ihr zu folgen. Also folgte ich ihr durch endlos lange, holzvertäfelte Gänge - bis sie vor einer hohen Metalltür stehen blieb. Sie klopfte an, dann ließ sie mich allein vor der Tür stehen und verschwand in einer Kaffeeküche. Die Tür vor mir öffnete sich automatisch. Langsam betrat ich das moderne Büro. Alle Wände waren aus Glas und boten einen gigantischen Ausblick auf Porterville. In der Mitte des Raumes stand ein schwerer, dunkelroter Ledersessel – das war das einzige Möbelstück in diesem Raum. Lautlos schloss sich die Tür hinter mir. Interessiert blickte ich mich in dem Büro um. Es hing nur ein einziges Bild hinter mir an der Wand. Es war eine Fotografie eines älteren Mannes mit extrem heller Haut. Er starrte mich mit weit aufgerissenen Augen direkt an. ›Hallo?‹, rief ich in den menschenleeren Raum. ›Hier ist Edward Shipman. Ich hatte einen Termin!‹«

»Und was ist dann passiert?«

»Plötzlich kam eine monotone Stimme aus einem Lautsprecher:«

»Edward Leroy Shipman?«

»Ja, Sir – ich hatte einen Termin bei Ihnen. Ein Bewerbungsgespräch.«

»Edward Leroy Shipman. Kennen Sie den Darkside Park?«

»Den was?«

»Kennen Sie den Darkside Park?«

»Nein, Sir. Davon hab ich noch nie gehört.«

»Mr. Shipman, Sie haben den Job. Auf dem Sessel liegt ein Umschlag für Sie. Nehmen Sie ihn. Darin steht die Adresse. Morgen früh, pünktlich um acht Uhr beginnt ihre Arbeit.«

»Ähm, danke schön. Aber, Sir … was ist meine Arbeit?«

»Ab morgen arbeiten Sie bei ›Mac Kingsley’s‹.«

»Bei ›Mac Kingsley’s‹? Da … hab ich mich gar nicht beworben. Sie müssen da etwas vertauscht haben, Sir! Ich habe mich nicht bei ›Mac Kingsley’s‹ beworben. Und auch nicht bei ›Asport Industries‹. Ich wollte nur fragen, warum?«

»Mr. Shipman. Sie arbeiten ab morgen für ›Mac Kingsley’s‹. Nehmen Sie den Umschlag, und gehen Sie jetzt!«

»Dann öffnete sich die Tür, ich hab den Umschlag genommen und bin gegangen.«

»Sie sind einfach gegangen?«

»Was sollte ich denn machen?«

»Ja … Sie haben recht. Und Sie haben wirklich noch nie etwas über den Darkside Park gehört?«

»Ja, doch … glaub schon. Ich hab mal zufällig einem Gespräch zugehört - in ›Corey’s Bar‹, Ecke Mainstreet und Thomas Field. Da haben sich zwei Männer unterhalten über den Darkside Park. Der muss wohl hier in Downtown gewesen sein. Angeblich hieß der Park früher einmal anders, St. Helena Park oder Heluna Park, naja, … und da sollen oft Menschen spurlos verschwunden sein. Deswegen haben die Leute den Park dann Darkside Park genannt. Und nachdem immer mehr Menschen verschwunden sind, hat die Stadt den Park geschlossen und dem Erdboden gleich gemacht.«

»Und dann haben sie Wohngebäude drauf gebaut und alle alten Stadtpläne vernichtet und neue gezeichnet, damit niemand mehr weiß, wo der Darkside Park einmal war. Ja, ich kenne diese Geschichte auch. Aber das ist doch nur ein modernes Märchen.«

»Ja, aber es ist doch interessant, dass mich diese Stimme danach gefragt hat, oder?«

»Allerdings. Und am nächsten Tag haben Sie bei ›Mac Kingsley’s‹ angefangen?«

»Nein. Habe ich nicht.«

»Wie? Aber Sie haben doch gesagt, dass …«

»Ich bin am nächsten Morgen nicht hingegangen.«

»Sondern?«

»Ich bin einfach zuhause geblieben. Das war mir eine Nummer zu unheimlich.«

»Aber Sie arbeiten doch jetzt dort, oder?«

»Ja, aber das hatte einen anderen Grund.«

»Wieso?«

»Einen Tag später lag eine Spielkarte in meinem Briefkasten.«

»Eine Spielkarte?«

»Eine Tarotkarte. Sonst nichts. Nur diese Tarotkarte. Kein Absender. Aber ich wusste, wer sie mir geschickt hatte.«

»Die Spielkartenfabrik ›Mac Kingsley’s‹?«

»Genau. Das hab ich auch vermutet. Einen Tag darauf hatte ich wieder eine Tarotkarte in meinem Briefkasten. Und am nächsten Tag wieder eine. Jeden Tag eine Karte. Zwei Wochen lang. Glauben Sie mir, irgendwann hätten Sie auch bei ›Mac Kingsley’s‹ angefangen.«

»Wegen einer Tarotkarte?«

»Tarotkarten sagen die Zukunft voraus.«

»Ja, und?«

»Mir haben diese Typen zwei Wochen lang immer wieder die gleiche Karte geschickt. Und Sie können sich bestimmt denken, Peggy, welche Karte das war?«

»Die mit dem … Tod drauf?«

»Nein. Der Gehängte.«

»Der Gehängte? Was bedeutet denn die Karte?«

»Ein Mann wird mit seinem Fuß kopfüber an einem Baum aufgehängt. Die Botschaft ist doch eindeutig!?«

»Und jetzt arbeiten Sie also bei ›Mac Kingsley’s‹? Ich frage nur wegen dem Artikel.«

»Ja, seit ungefähr einem Jahr. Ich hatte keine Lust, selbst an einem Baum zu hängen. Dann stehe ich lieber am Band und klebe am Tag 200 grüne Veloursstoffe in braune Lederboxen hinein und konfektioniere dann die fertige Schachtel mit hauchdünnen Deluxe-Bridgekarten. Aber soll ich Ihnen mal erzählen, was ich bei ›Mac Kingsley’s‹ besonders interessant finde?«

»Ich weiß nicht …«

»Dass ›Mac Kingsley’s‹ alle Arten von Spielkarten herstellt. Nur keine einzige Tarotkarte.«

»Was?«

»Und nun frage ich Sie: Wer hat mir dann diese Karten geschickt? Und warum?«

»Das ist allerdings sehr merkwürdig. Das müsste man mal recherchieren.«

»Genau. Das habe ich dann auch gemacht, Peggy.«

»Das klingt sehr spannend. Erzählen Sie mir die Geschichte!«

»Es war vor ungefähr drei Monaten. Mir hatte das ganze Tarot-Thema keine Ruhe gelassen. Deshalb hatte ich am Wochenende den Schuhkarton mit den Tarotkarten aus dem Keller geholt und sie mir noch einmal ganz genau angeschaut. Es waren insgesamt 15 Karten in meinem Briefkasten, am 16. Tag hatte ich bei ›Mac Kingsley’s‹ angefangen, dann hatte der Spuk ein Ende. Es waren also 15 Tarotkarten. 15 Mal die gleiche Karte - der Gehängte. Das konnte nur bedeuten, dass der Absender 15 Mal ein komplettes Tarotdeck kaufen musste, um eine Karte davon zu benutzen. Und wo in Porterville kann man 15 Tarotdecks kaufen? Ich wusste noch nicht einmal, wo ich überhaupt Tarotkarten bekommen würde. Gleich am Montagmorgen, bevor meine Schicht begann, fuhr ich mit meinem Auto über den Highway 1 zum Shaden Forest – nördlich von Porterville – und betrat das kleine Esoterikgeschäft ›Spirit Now‹. Ich hatte die Adresse aus einer kleinen Anzeige im Telefonbuch. Eine ältere, dickere Dame saß hinter einem schweren Holztisch und blickte freundlich zwischen mehreren Bücherstapeln hervor. ›Kann ich Ihnen helfen?‹, fragte die alte Frau mit einer hohen Stimme. Ich blickte mich suchend um, konnte aber keine Tarotkarten sehen.«

»Mein Name ist Meredith Young. Suchen Sie etwas Bestimmtes?«

»Verkaufen Sie auch Tarotkarten?«

»Rider-Waite, Marseille, Crowley oder Hudson?«

»Bitte was?«

»Welche Karten suchen Sie denn?«

»Den Gehängten.«

»Große Arkana. Die Geheimnisse. Sie suchen also die Bedeutung einer bestimmten Karte?«

»Ja, auch … aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob Sie Tarotkarten verkaufen.«

»Sie haben den Gehängten gezogen?«

»So ähnlich. Was bedeutet die Karte denn?«

»Sie stecken in der Klemme. Sie stecken fest. Warten Sie … einen Moment … ja, hier … sehen Sie?«

»Genau das ist die Karte! Das ist die Karte, die ich suche.«

»Der Gehängte. Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. Sie haben ein Problem, das Sie aber nicht so schnell lösen werden.«

»Was denn für ein Problem?«

»Sehen Sie die Karte? Der Mann hängt kopfüber an einem Seil, das eine Bein ist an einen Baumstamm gefesselt, sein zweites Bein hängt lose abgeknickt – kreuzt das andere Bein.«

»Und was soll das bedeuten?«

»Um Ihr Problem zu lösen, müssen Sie Ihren Blickwinkel ändern. Die Perspektive.«

»Ich versteh nicht …«

»Drehen Sie die Tarotkarte doch einmal um … sehen Sie? Jetzt hängt er nicht mehr am Baum. Es sieht aus, als würde er tanzen und springen. Und sein Bein ist nur zur Sicherheit gefesselt, damit er nicht den Boden unter seinen Füßen verliert, damit er nicht abhebt. Verstehen Sie, was ich meine?«

»Das … sehen Sie alles in dieser Karte?«

»Sie sind ein Mensch, bei dem das Wesentliche im Verborgenen stattfindet. Und da sollte es auch bleiben. Wir beide wissen, wer oder was Sie sind.«

»Madam, ich bin etwas überrascht. Sie wissen, wer ich bin?«

»Am besten zeigen Sie mir jetzt Ihre Karten. Deswegen sind Sie doch hier, oder?«

»Meine Karten?«

»Der Gehängte. Wie viele Karten haben Sie denn bekommen?«

»Woher … wissen Sie das?«

»Dachten Sie etwa, Sie wären der Einzige in Porterville, der Tarotkarten geschickt bekommt?«

»Was?«

»Sie kommen doch nicht den weiten Weg aus Porterville hierher in den Shaden Forrest, nur um Tarotkarten zu kaufen. Also was ist jetzt, zeigen Sie mir Ihre Karten?«

»Ähm, ja … aber es sind die gleichen Karten, die Sie auch haben.«

»Das glaube ich leider nicht. Denn die Karten, die verschickt werden, sind immer leicht verändert.«

»Verändert? Hier, bitte schön … die Karten, die ich bekommen habe. Der Gehängte. 15 Stück.«

»Mmmm… mmmm… das sieht nicht gut aus.«

»Was sieht nicht gut aus?«

»Sehen Sie das? Auf Ihrer Hudson-Karte wurden dem Gehängten beide Füße gefesselt.«

»Und was bedeutet das?«

»Er kann sich nicht mehr bewegen. Er wurde fixiert.«

»Fixiert? Was soll das Ganze? Wer macht solche Karten? Und warum?«

»Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Gehen Sie am besten mit Ihren Karten zu Hank Parker, dem Polizeichef von Porterville. Das habe ich den anderen auch geraten. Er wird Ihnen weiterhelfen können.«

»Die Polizei weiß davon Bescheid? Und warum unternimmt sie nichts dagegen?«

»Es gibt sogar eine Sonderakte ›Tarot‹ bei der Polizei.«

»Eine Sonderakte? Und wieso hat man davon noch nie in der Zeitung gelesen?«

»Weil es eine Geheimakte ist. Sie wollen es nicht öffentlich machen, damit der Serienkiller sich noch in Sicherheit wiegt.«

»Der … Serienkiller?«

»Am besten, Sie gehen gleich zu Hank Parker und erzählen ihm, dass Sie auch Tarotkarten geschickt bekommen haben. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen – von Meredith Young. Einverstanden?«

»Und – waren Sie dann bei der Polizei?«

»Peggy, verstehen Sie eigentlich, was ich Ihnen da gerade erzählt habe?«

»Natürlich, Ed. Sie haben mir gerade die Story des Jahres erzählt! Der Tarotkarten-Killer aus Porterville! Das bringen wir ganz groß raus – das wird die nächste Titelstory, Ed!«

»Peggy, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie einen Artikel über mich schreiben wollten.«

»Ed, Ihre Geschichte, mit Verlaub, ist wirklich nett. Aber das, was Sie mir gerade erzählt haben, das ist einfach unglaublich!«

»Aber Sie wollten mich doch auf die Titelseite bringen, Peggy!«

»Keine Sorge, Sie werden in dem Serienkiller-Artikel auch namentlich erwähnt. Erzählen Sie mehr! Welche Informationen hat Ihnen der Polizeichef gegeben?«

»Peggy, ich finde die Wendung, die unser Gespräch gerade nimmt, nicht so gut. Ich habe Ihnen gerade in unserem Interview meine Lebensgeschichte erzählt, damit Sie mehr Background für Ihre Titelstory haben. Ich habe Ihnen von Mr. Berkowitz und Frank Barfied und all den Patienten berichtet, die ich aus ihren Notlagen gerettet habe. Ich bin ein Held, und Sie wollen nicht mehr darüber schreiben?«

»Das ist ja auch alles ganz toll. Aber unsere Leser wollen spannende Artikel lesen. Negatives verkauft sich eben einfach besser als nette Geschichtchen. Das ist nichts Persönliches, Ed.«

»Das ist wie damals mit der ›Madison Post‹. Diese Reporterin wollte mich auch erst … und dann … die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Ich denke, Sie verstehen es noch nicht richtig. Sie waren noch nie in einer lebensbedrohlichen Notsituation und wurden dann gerettet, oder?«

»Nein, Gott sei Dank nicht.«

»Dann können Sie auch nicht verstehen, wie dankbar mir die Menschen sind, die ich gerettet habe. Und wie viel Arbeit und Mühe ich in die Vorbereitungen stecken musste.«

»Vorbereitungen? Was denn für Vorbereitungen?«

»Wissen Sie, Peggy, man wird nicht als Held geboren, man muss es sich verdienen. Und da ich das Gefühl habe, dass Sie noch nicht richtig verstehen, was ich meine, habe ich in weiser Voraussicht auch etwas Schönes für Sie vorbereitet. Wollen Sie von mir gerettet werden, Peggy?«

»Ich bin etwas verwirrt, Mr. Shipman. Ich verstehe noch nicht genau, was Sie mir da gerade erzählen.«

»Das ist ganz einfach. Ich werde Sie jetzt gleich in eine lebensbedrohliche Notsituation bringen - und während Sie um ihr Leben schreien, werde ich mir überlegen, ob ich Ihnen das Leben schenke - oder nehme. Keine Sorge, es ist alles schon vorbereitet.«

»Mr. Shipman, Sie machen mir gerade ein bisschen Angst.«

»Nein, Peggy, Sie müssen keine Angst haben. Denn ich werde Sie ja retten.«

»Ich möchte eigentlich … nicht von Ihnen gerettet werden.«

»Sie wollen nicht von mir gerettet werden? Das ist das erste Mal, dass ich so etwas höre.«

»Ich möchte jetzt lieber gehen. Vielen Dank für das Interview, Mr. Shipman, wenn ich noch Fragen haben sollte, dann rufe ich Sie an, okay?«

»Nein, nicht okay. Sie können jetzt nicht gehen, Peggy.«

»Bitte geben Sie mir meinen Mantel.«

»Sie brauchen keinen Mantel.«

»In meinem Mantel ist mein Autoschlüssel, und ich möchte jetzt gerne gehen.«

»Sie brauchen auch kein Auto, Peggy. Und außerdem - falls es schiefgehen sollte, wie wollen Sie denn ohne Hände lenken?«

»Ohne … Hände?«

»Wenn Sie jetzt durch diese Tür gehen, dann sind Sie sofort tot. Und ich würde das an ihrer Stelle nicht ausprobieren.«

»Das ist nur ein Trick, oder?«

»Glauben Sie? Dann probieren Sie es doch aus. Sie haben eine zehnprozentige Überlebenschance, wenn Sie jetzt durch diese Tür gehen.«

»Was … was wollen Sie von mir?«

»Allerdings eine neunzigprozentige Überlebenschance haben Sie, wenn Sie jetzt in diesen Lüftungsschlitz kriechen. Sehen Sie den da oben? Wenn Sie da reinkriechen, nur dann haben Sie eine wirkliche Chance, dass ich Sie vor einem schmerzvollen Tod bewahren kann.«

»Mr. Shipman, bitte, was soll das alles? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan!«

»Dann freuen Sie sich doch! Denn das ist doch ein überzeugendes Argument, warum ich Sie retten sollte, oder?«

»Ich klettere auf keinen Fall in diesen Luftschlitz rein!«

»Es zwingt Sie auch niemand dazu. Es ist allein Ihre Entscheidung. Entweder Sie flüchten durch den Lüftungsschacht oder Sie verbrennen jämmerlich bei vollem Bewusstsein.«

»Verbrennen?«

»Und auf der anderen Seite des Lüftungsschachts erwarte ich Sie dann und rette Sie nach draußen. Und Peggy, ich verrate Ihnen, Sie werden sich so sehr darüber freuen, mich zu sehen. Sie werden garantiert eine tolle Titelstory über mich schreiben!«

»Aber … aber der Lüftungsschacht, der ist doch viel zu eng für mich. Da passe ich doch niemals rein!«

»Keine Sorge, Peggy. Dafür habe ich auch gesorgt. Der Schacht ist circa 20 Meter lang, und alle drei Meter habe ich mehrere Rasierklingen angebracht, die Sie ein bisschen aufschlitzen und störende Gliedmaßen einfach abtrennen. Am Ende des Schachts werden Sie bestimmt ein paar Pfund weniger wiegen. Und das Blut, das Sie auf dem Weg verlieren werden, ist auch eine tolle Hilfe, dann flutscht alles viel besser. Peggy - am Ende kommen Sie wie ein neu geborenes, blutiges Baby durch den engen Geburtskanal durchgerutscht – und ich werde Sie freudestrahlend wie ein stolzer Daddy erwarten.«

»Aber das alles … machen Sie doch nur mit mir, falls das Gespräch so schlecht verlaufen sollte, wie unser Gespräch jetzt. Oder?«

»Richtig, Peggy. Das ist nur der Notfallplan. Falls unser Gespräch in eine falsche Richtung laufen sollte.«

»Aber dann verraten Sie mir natürlich nicht, dass Sie mir eine Falle gestellt haben, oder?«

»Natürlich nicht, das wäre ja ganz schön blöd. Nein, nein, dann schnappt die Falle selbstverständlich ohne Vorankündigung zu. Das sollte doch reichen, um meine Geschichte auf die Titelseite zu bringen, oder?«

»Auf jeden Fall. Aber vielleicht gefallen mir ja Ihre Heldentaten so gut, dass es gar nicht so weit kommen muss. Das wäre natürlich das Beste.«

»Das wäre natürlich das Beste, Peggy. Aber alles muss immer perfekt vorbereitet sein. Eine perfekte Vorbereitung ist das Ein und Alles einer Heldentat.«

»So wie unser Interview, das wir gerade führen.«

»Genau, so wie unser Interview, das wir gerade führen.«

»Und wann kommt diese Miss Waters zu uns nach Hause?«

»Diese Peggy müsste gleich da sein. Sie wollte so um halb vier kommen.«

»Ah, das ist ja gleich. Ich bin so aufgeregt, Eddie. Welche Fragen wird diese Peggy Waters an uns stellen? Wird sie von allein in den Schacht klettern, oder müssen wir ein bisschen nachhelfen?«

»Aber heute solltest du dich ein bisschen zurückhalten. Bei unserem letzten Interview hat dieser Typ sofort gemerkt, dass etwas mit dir nicht stimmt.«

»Mit mir? Du warst doch so komisch drauf!«

»Du kannst nicht immer in meinen Gesprächen auftauchen und ungefragt anfangen zu reden. Das finden die anderen Leute seltsam.«

»Aber du redest doch mit mir!«

»Ja, aber das wissen die anderen doch nicht. Wie oft muss ich es dir eigentlich noch erklären? Die sehen nur mich. Du musst dich also ein bisschen zurückhalten. Cathleen hat das auch ganz nervös gemacht. Weißt du noch, wie sie uns deshalb zu einem Nervendoktor schicken wollte?«

»Warum musste sie das auch nur tun, das arme Mädchen?«

»Sie hat sich Sorgen um mich gemacht.«

»Ja, um dich! Und mich wollte sie weg haben! Sie wollte, dass mich dieser Nervenarzt einfach wegmacht. Mit diesen seltsamen Pillen.«

»Ja, ich weiß, das konnte ich natürlich nicht zulassen. Aber es ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen.«

»Aber bei Frank Barfield ist es dir nicht so schwer gefallen.«

»Der war ja auch nicht sehr nett zu uns.«

»Ja, das war schön. Wie er so um Hilfe gebettelt hat. Und du hast einfach die Tür vor seiner Nase abgeschlossen – diese panischen Schreie, dieses Feuer und dieser herrliche Duft. Aber für meinen Geschmack hast du viel zu viele Menschenleben gerettet. Denn du willst ja unbedingt ein Held sein. Wann verstehst du eigentlich, dass diese Menschen da draußen nur negative Nachrichten interessieren?«

Es klingelt an der Tür.

»Ah, das wird sie sein. Pünktlich, diese Peggy Waters von der ›Porterville Times‹. Also, halte dich jetzt ein bisschen zurück, okay? Einen Moment bitte! Ich öffne die Tür …! Hallo, ich bin Edward Leroy Shipman und Sie müssen Peggy Waters sein, oder?«

Das böse Zimmer – Teil 1

von Hendrik Buchna

Kapitel 2 - Band 1

Mein Name ist Frank Morgen, geboren am 19. Dezember 1926 in Lakewood, New Jersey. Studium der Medizin und Psychologie an der Universität von Virginia, Abschluss 1956. Forschungsaufträge und berufliche Tätigkeit an verschiedenen Kliniken und psychiatrischen Einrichtungen in Richmond, Philadelphia und Arlington. Zwei gescheiterte Ehen, keine Kinder. Seit 38 Jahren praktizierender Psychotherapeut und forensischer Berater am ›Kennedy Medical Center‹ in Porterville, Talbot County, Maryland … und heute beim letzten Versuch gescheitert, aus dieser Stadt zu entkommen.

Eine freie und sichere Kommunikation ist nicht möglich. Deshalb verwende ich dieses Protokoll-Tonband, um zu berichten, was ich gesehen und erlebt habe. Ich tue dies in der schwachen Hoffnung, dass dieses Dokument auf irgendeinem Weg nach außen gelangen wird – weit fort von hier. Jenseits der Wälder.

Vielleicht wird dieses Tonband ja eines Tages dazu beitragen, die schockierenden Ereignisse aufzuklären, deren ich Zeuge wurde. Ein Zeuge, der eingreifen wollte und es nicht konnte. Und dessen Flucht nun dort endet, wo sie heute Morgen ihren Anfang nahm.

Alles war vorbereitet. Die Fahrkarten nach Baltimore waren gekauft und die Spuren verwischt. Zur Sicherheit hatte ich ein ganzes Abteil reserviert. Eine vollkommen törichte Maßnahme. Aber in meiner Paranoia glaubte ich, so die Möglichkeit auszuschließen, dass er sich plötzlich neben mich setzt. Es fällt mir schwer, dies einzugestehen, aber auf der Fahrt zum Bahnhof war ich tatsächlich guten Mutes gewesen – sogar wild entschlossen. Ich hatte die ganze Aktion zigmal im Geist durchexerziert, jede auch noch so geringfügige Unwägbarkeit bedacht. Keine Spur von Kurzschlussreaktion oder kopfloser Hektik, obwohl ich mir im Nachhinein wünschte, es wäre so gewesen. Dann wäre es jetzt einfacher für mich. Einfacher deswegen, weil mein Fluchtversuch nur das Produkt eines umnebelten Augenblicks gewesen wäre. Geboren in Panik, Trunkenheit oder Idiotie. Gescheiterte Schwäche wiegt längst nicht so schwer wie zerbrochene Stärke. Im Rückblick erscheint manche Erkenntnis geradezu erschreckend trivial. Ich habe als Gefangener dieser Stadt gelernt, mich gegen alle riskanten Gefühlswallungen zu schützen. Alle … bis auf die eine. Die gefährlichste, tödlichste: Hoffnung.

Gegen ihre Verführungskraft sind selbst die größte Furcht und der schärfste Intellekt machtlos. Der heutige Tag kündet in leuchtenden Lettern davon.

Nun bin ich wieder hier, sitze am Schreibtisch und warte darauf, dass der Single-Malt seine Wirkung tut. Für das schwere Geschütz aus dem Medikamentenschrank ist später noch Zeit. Obwohl ich alle Heizungen aufgedreht habe, ist es eisig kalt. Wahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, bis auch der Strom ausfällt. Man hat entschieden, den Fremdkörper zu isolieren und auszusondern. Aus deren Sicht durchaus nachvollziehbar. Ich hatte meine Chance dazuzugehören und habe sie mutwillig verspielt.

Wie sagte mein alter Freund Dr. Barrett doch immer: »Gib einem Narren Bürgerrecht, und er fällt in den Dorfbrunnen.«

Dass ich die ganze Zeit selbst dieser Narr gewesen bin, ist mir leider erst viel zu spät klar geworden. Seit dem heutigen Tag sind solche Überlegungen aber ohnehin überflüssig. Nach so langer Zeit auf der Suche nach dem Unbekannten sind die Erinnerungen zu ständigen Begleitern geworden. Und wüsste ich nicht, dass es unmöglich ist, so würde ich glauben, dass seine leuchtenden Augen mich in diesem Moment hinter dem Lampenschirm oder aus dem verglasten Wandschrank heraus anstarren. Ungeduldig und erwartungsvoll. Es mutet wie bittere Ironie an, dass dieser ganze Irrsinn in vollkommener Unschuld seinen Anfang nahm.

Der Erste, der mich nach einem Ort namens Darkside Park fragte, war Scott Harrison, ein kleiner Junge von der ›Junior High‹. Das war Ende der 60er, irgendwann im Frühsommer. Hin und wieder habe ich mich in einer stillen Stunde gefragt, wie die Dinge wohl verlaufen wären, wenn es diesen Moment nie gegeben hätte. Gewiss wäre ich jetzt an einem anderen Ort, und Scotts Eltern hätten noch einen Sohn. Heute weiß ich, dass wir an jenem schicksalhaften Tag den seidenen Faden eines gewaltigen Netzes berührt hatten. Und weit entfernt in dessen Mitte war die riesenhafte Spinne erneut aus tiefem Schlaf erwacht. Sie jagt noch heute.

Doch der Reihe nach: Alles begann an einem wolkenverhangenen Junitag. Ich war wenige Wochen zuvor von Arlington ins beschauliche Porterville gezogen, nicht zuletzt um Abstand zu meiner zweiten ruinierten Ehe zu bekommen. Ende Mai begann ich dann meinen Dienst als Assistenzarzt am ›Kennedy Medical Center‹. Zeitgleich arbeitete ich an einem Forschungsbericht über die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen. Mein damaliger Mentor, Dr. Joseph Barrett, hatte zu diesem Zeitpunkt einen kleinen Jungen in Therapie, der nach einem schweren Schockerlebnis stationär behandelt werden musste: Scott Harrison. Er und sein bester Freund Toby Jenkins waren eines Tages vom Spielen nicht nach Hause gekommen. Als sie auch am Abend noch nicht zurück waren, begann die Suche nach ihnen. Zwei volle Tage und Nächte lang durchkämmten Polizei und Hunderte Freiwillige jeden Quadratzentimeter von hier bis Denton, doch ohne Erfolg. Am Morgen des dritten Tages fand man Scott schließlich allein durch den Shaden Forest irren. Als man ihn aufgriff, stand er unter schwerem Schock und redete wirres Zeug von bösen Augen und fremden Männern, die er gesehen habe. Sein Freund Toby blieb weiterhin spurlos verschwunden, obwohl die Suche unvermindert fortgesetzt wurde. Sobald Scott wieder zurück in der Stadt und in ärztlicher Behandlung war, brachen seine hysterischen Selbstgespräche plötzlich ab. Physisch war er unverletzt, doch er wies schwere dissoziative Störungen auf und verweigerte jeden Versuch, mit ihm über das Erlebte zu sprechen. Da Barrett ein Verfechter der medikamentösen Therapie war, behandelten wir Scott zunächst mit Imipramin, später dann mit Seroxat und einem gering dosierten Neuroleptikon, jedoch mit wenig Erfolg. Flankierend versuchte ich, psychotherapeutisch auf den Jungen einzuwirken.

Nach etwa einem Monat schien der Panzer, mit dem sich Scott gegen die Außenwelt abgeschottet hatte, endlich erste Risse zu bekommen. Wir befanden uns gerade auf dem Spielplatz der Klinik, den ich als festen Bestandteil in meinen Behandlungsplan integriert hatte. Außer uns waren noch drei weitere Kinder dort, zwei Jungen und ein Mädchen – alle zwischen zehn und zwölf Jahre alt. Ich weiß noch, dass es ein sehr schwüler Tag war und die Kinder träge in den Schaukeln hingen, während ich versuchte, Scott zu einem Ausflug auf das Klettergerüst zu animieren. Er wollte jedoch lieber mit seinem roten Flugzeug spielen, das er ständig bei sich trug und mit dem er sich stundenlang beschäftigen konnte. Es war ein kleiner Plastik-Doppeldecker, auf dessen Bug ein weißer Vogel gedruckt war. Schließlich steckte Scott ihn aber doch ein und erklomm widerwillig das Gerüst. Obwohl ich das Mädchen nicht kannte, winkte es mir zum Abschied und rief mir aus der Ferne irgendetwas zu, bevor es im Gebäude verschwand. Es war jedoch zu leise, um es verstehen zu können. Scott schien es gar nicht wahrgenommen zu haben. Ich konnte es mir nicht erklären, doch ich spürte das starke Verlangen, dem fremden Mädchen hinterherzulaufen und es zu fragen, was es mir hatte sagen wollen.

In diesem Moment drehte sich Scott plötzlich zu mir um, blickte mich durchdringend an und fragte: »Kennen Sie den Darkside Park?«

In den ersten Sekunden war ich zu perplex, um zu reagieren, doch dann verneinte ich zögernd.

Daraufhin wandte der Junge seinen Blick ab und murmelte: »Toby ist jetzt dort. Der bleiche Mann hat ihn mitgenommen.«

Verständlicherweise versuchte ich im Folgenden intensiv, eine Erklärung für diese rätselhafte Aussage zu erhalten. Doch Scott verfiel wieder in tiefes Schweigen, sodass ich abends unverrichteter Dinge und zutiefst verwirrt meinen Heimweg antrat. In den folgenden Tagen und Wochen versuchte ich auf Grundlage von Scotts Äußerung immer wieder, einen Gesprächszugang in den hermetischen Kokon des Jungen zu finden, doch vergebens. Zwar gelang es mit der Zeit, seine posttraumatischen Symptome mehr und mehr einzudämmen, doch über den seltsamen Park oder den unheimlichen Fremden sprach Scott nie wieder.

Selbstverständlich stand ich die ganze Zeit über sowohl mit seinen als auch mit Tobys Eltern und der Polizei in Verbindung, aber es ergab sich keine verwertbare Spur. Niemand konnte mit Scotts Worten etwas anfangen oder eine Verbindung zu früheren Geschehnissen herstellen. Dr. Barrett interpretierte den mysteriösen bleichen Mann letztlich als imaginäre Projektionsfigur. Eine emotional greifbare Phantasiegestalt, mit der Scott das tragische Verschwinden seines Freundes auf eine für ihn begreifbare Ebene rücken wollte. Dieses Phänomen zur Kompensierung von Angst- und Schuldgefühlen ist in vergleichbaren Fällen durchaus häufiger zu beobachten. Auch ich stimmte dieser Diagnose zu, jedoch nicht ganz ohne verbleibende Zweifel. Bis zuletzt war ich mir nämlich sicher, damals in Scotts Augen etwas gesehen zu haben, das gänzlich klar und unverzerrt war: eine felsenfeste und unantastbare Gewissheit.

Viele Monate später, Scott war schon lange nach Hause entlassen worden, erhielt ich eine erschütternde Nachricht. Während eines Spaziergangs hatte sich der Junge urplötzlich von seiner Mutter losgerissen, war über das Geländer der Dellview Bridge geklettert und in die Tiefe gesprungen. Er wurde sofort von der starken Strömung des Cale River mitgerissen und konnte zwei Kilometer flussabwärts nur noch tot geborgen werden. Das Ganze geschah auf den Tag genau ein Jahr nach dem Verschwinden von Toby Jenkins.

Scotts Tod traf mich tief. Er war mein erster Patient hier in Porterville gewesen, und im Laufe der langen Zeit war er mir stärker ans Herz gewachsen, als ich es mir eingestanden hatte. Therapeutisch gesehen war da natürlich stets eine professionelle Distanz gewesen, doch irgendetwas an dem Jungen hatte mich berührt und nicht mehr losgelassen. Nach seinem Tod verstärkte sich diese Empfindung noch. Kaum ein Tag verstrich, ohne dass ich mir die quälende Frage stellte, ob ich irgendetwas hätte tun können, um sein Schicksal abzuwenden. Mit der Zeit jedoch begann die schmerzliche Erinnerung, mehr und mehr zu verblassen. Neue Patienten kamen und gingen.

Zum Beispiel Matt Broyers, ein Musiker aus Detroit, der aus beruflichen Gründen vor kurzem mit seiner Familie nach Porterville gezogen war. Ein überaus dynamischer, lebensfroher Mann, der jedoch unter dem belastenden Manko einer stark ausgeprägten Klaustrophobie litt. Ausgelöst durch ein traumatisches Kindheitserlebnis, hatte sich seine Angst vor engen Räumen in den Folgejahren immer stärker ausgeprägt. Schließlich war der Leidensdruck so groß geworden, dass er den Entschluss fasste, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Tatsächlich gelang es im Rahmen einer mehrmonatigen Therapie, Broyers Panikattacken nahezu vollständig einzudämmen. Sowohl im Beruf als auch privat begann für ihn nun ein völlig neues Leben. Sein überglückliches Gesicht am Ende unserer letzten Sitzung werde ich nie vergessen. Dieses Erfolgserlebnis beflügelte mich und ließ den Vorfall mit Scott weiter in den Hintergrund rücken. Die Jahre vergingen, und der segensreiche Reflex des Vergessens setzte ein.

Wahrscheinlich hätte ich nie wieder an den seltsamen Park oder den bleichen Mann gedacht, wenn ich nicht auf Stewart Falkner getroffen wäre. Falkner war ein ehemaliger Bibliothekar Ende 70, der schon seit über zwanzig Jahren im ›St. Christopher’s‹ wohnte – einem Seniorenwohnheim in unmittelbarer Nachbarschaft zur Klinik. Anfang des Jahres 1981 wurden beide Institutionen zusammengeschlossen. Von da an zählten auch regelmäßige Routine-Kontrollen im ›St. Christopher’s‹ zu meinem Aufgabenbereich. Vornehmlich Untersuchungen der dort gepflegten Demenzpatienten. Stewart Falkner war in jeder Beziehung außergewöhnlich, nicht nur aufgrund seines markanten Äußeren, das mich an eine zerzauste Variante von Abraham Lincoln erinnerte. Sein Krankheitsbild ließ sich nur schwer in ein gängiges Profil einordnen. Die Diagnose lautete auf eine seltene Variante der Zyklothymie. Heute würde man von bipolarer Störung sprechen – eine affektive Psychose, die sich durch extreme Stimmungsschwankungen auszeichnet. Das Spektrum reicht von manisch-aktiver Euphorie bis hin zu tiefer Depression. Das Besondere an Falkners Fall war, dass seine depressiven Phasen von schweren katatonischen Schüben begleitet waren. Er verfiel in eine regelrechte Schockstarre, die sich mitunter über viele Tage hinzog, sodass er künstlich ernährt werden musste. War er aus dieser Starre wieder erwacht, stürzte er sich übergangslos in hektische Betriebsamkeit, ohne sich an die zurückliegende Phase erinnern zu können. Derlei Symptome wichen deutlich von den bekannten Formen manischdepressiver Störungen ab. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Therapie. In vergleichbaren Fällen finden sich meist konkrete Ursachen, die die Entstehung der Erkrankung beeinflussen. Genetische Veranlagung kann als Auslöser ebenso in Frage kommen wie starke Schock- und Verlusterfahrungen, körperliche Misshandlungen oder Konflikte in der Familie und am Arbeitsplatz. Nichts davon traf jedoch auf Stewart Falkner zu. Er führte eine grundsolide Existenz ohne erkennbare Schattenseiten, als er im Herbst 1959 urplötzlich zusammenbrach.

Es war wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Er hatte sich gerade auf dem Rückweg von einem Abendspaziergang befunden, als er ohne sichtbaren Anlass die Besinnung verlor und in Starre verfiel. Zwei Obdachlose hatten den Vorfall beobachtet und brachten ihn zum nächsten Krankenhaus. Erst drei Tage später kam Falkner im ›Columbia Hospital‹ wieder zu sich, ohne sich an den Vorfall oder seine Ursache erinnern zu können. Seitdem hatte sich sein Geisteszustand rapide verschlechtert, sodass er schließlich mit Einwilligung der Angehörigen ins ›St. Christopher’s‹ eingewiesen wurde. Seine folgenden Jahre glichen einem ständigen Wechsel zwischen Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit. Grauzonen gab es bei Mr. Falkner nicht. Entweder er war bester Laune und widmete sich mit Feuereifer diversen Aktivitäten wie dem Ausschneiden und Sortieren von Katalog-Coupons. Oder aber er lag mit versteinerten Gesichtszügen im Bett und starrte ausdruckslos die Zimmerdecke an. Stunden-, manchmal sogar tagelang. Eine vernünftige Konversation war in beiden Zuständen ausgeschlossen. Er reagierte auf keinerlei stimulierende Impulse, weder verbal noch medikamentös. Falkner hatte sich in seinen eigenen Mikrokosmos zurückgezogen, in dem es nur noch sinnlosen Aktionismus oder vollkommene Leere gab. Dennoch musste man den alten Kauz gern haben, wenn er beim Öffnen der Tür von seinem völlig überladenen Basteltisch aufblickte und jeden Besucher mit einem überschwänglichen »Charly! Wie schön, dass du es einrichten konntest!« begrüßte. Er nannte jeden im ›St. Christopher’s‹ Charly, egal ob männlich oder weiblich.

Nach dem Willkommensgruß versenkte er sich wieder vollständig in seine jeweilige Tätigkeit, doch sobald man sich verabschiedete, rief er strahlend und unter heftigem Winken: »Wie schön, dass du da warst, Charly!«

So ging es Wochen und Monate, bis es eines Tages im August 1982 zu einem äußerst bizarren Vorfall kam. Ich hatte gerade meine übliche Untersuchung bei Mr. Falkner abgeschlossen, die dieser wie immer anstandslos über sich hatte ergehen lassen. Als ich bereits wieder halb auf den Flur hinausgetreten war, hielt ich verwundert inne und blickte zurück in den Raum. Wo blieb der Abschiedsgruß? Mr. Falkner saß wie stets an seinem geliebten Basteltisch und hatte sich tief über einen aufgeschlagenen Werbeprospekt gebeugt. Sein Gesichtsausdruck spiegelte jedoch nicht wie sonst hitzige Freude und Enthusiasmus wider, sondern war von blankem Grauen erfüllt.

Mit weit aufgerissenen Augen tippte er wieder und wieder auf ein bestimmtes Bild und hauchte: »Da … daaa…«

Irritiert trat ich auf ihn zu und betrachtete die Prospektseite. Es war ein schmaler Versandhauskatalog für Möbel und sonstigen Einrichtungsbedarf. Auf den ersten Blick war nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Abgebildet war ein stilvoll, wenn auch etwas altmodisch eingerichtetes Zimmer in typischer Neuengland-Eleganz, inklusive langgestreckter Regalwand und gediegener Sessel-Garnitur, auf der sich eine breit lächelnde Blondine aalte. Überragt wurde die Szenerie von einer imposanten Standuhr, deren Zeiger exakt auf 1.00 Uhr standen.

Diese Uhr war es offenkundig, die Falkners Entsetzen hervorrief. Immer noch stammelte er wie in Trance: »Da … da …«

Ich berührte ihn sanft an der Schulter und fragte: »Was sehen Sie, Mr. Falkner?«

Der knochige Zeigefinger des alten Mannes stieß noch heftiger auf das bedruckte Papier hinab. »Das böse Zimmer … ich war dort … allein … mit ihm!«

Verwirrt beugte ich mich tiefer zu ihm herab. »Wen meinen Sie? Wer war dort?«

Falkner begann, am ganzen Leib zu zittern und flüsterte panisch: »Die … die Uhr … er kam aus der Uhr … schreckliche Augen …!«

Das Zucken wurde immer stärker und Ströme von Schweiß rannen seine Stirn herab. Eilig zog ich eine Spritze mit einem Sedativum auf, während ich weitersprach.

Ich wollte, ich musste es wissen: »Wer, Mr. Falkner? Wer kam in dieses Zimmer?«

Plötzlich packte mich der alte Mann am Kragen meines Arztkittels und zog mich mit unglaublicher Kraft direkt zu seinem angstverzerrten Gesicht herab. Es waren nur zwei Sätze, die er heiser hervorstieß, doch sie ließen mir das Blut in den Adern gefrieren: »Der bleiche Mann! Lassen Sie nicht zu, dass er mich holt, Dr. Morgan!«

Dann brach die Spannung ab, und seine Hände lösten sich von mir. Langsam wandte sich Falkner wieder der Tischplatte zu, blätterte mit glasigem Blick die Prospektseite um und begann mit hörbarer Begeisterung, einen längst verfallenen Einkaufsgutschein auszuschneiden. Der dramatische Moment der Wachheit hatte nur wenige Sekunden gedauert. Nun war Mr. Falkners Geist wieder in seine eigene ferne Welt zurückgekehrt. Dieses Mal endgültig. Kein Wort, keine Bitte oder Aufforderung vermochte, ihn wieder zurückzuholen. Natürlich war ich wegen dieses Vorfalls zutiefst verunsichert.

Wie war das möglich? Dieser alte Mann lebte seit einem Vierteljahrhundert im ›St. Christopher’s‹, hochgradig umnachtet und ohne jeden Bezug zur Außenwelt. Wie konnte er da eine Figur kennen, die der Phantasie eines ihm völlig unbekannten Jungen entsprungen war? Zwischen den beiden gab es doch nicht den geringsten Zusammenhang. Und dennoch war ich hundertprozentig überzeugt davon, dass auch Scott an dem Junitag vor über zehn Jahren von einem »bleichen Mann« gesprochen hatte. Und von irgendeinem seltsamen Park.

Ich informierte Dr. Barrett von dem erstaunlichen Zwischenfall, und er teilte meine Meinung, dass wir der Sache nachgehen sollten. Wir setzten uns mit Falkners Familie in Verbindung, kontaktierten alte Freunde und Weggefährten, doch alle Bemühungen blieben ergebnislos. Ich rief sogar beim Servicebüro des Versandhauses an. Dort erhielt ich jedoch wie erwartet die Information, dass es sich bei dem betreffenden Foto um eine arrangierte Studioaufnahme handelte. Das abgebildete Zimmer existierte nur für den Augenblick der Aufnahme. Falls es sich bei Mr. Falkners Aussetzer also tatsächlich um einen Flashback gehandelt hatte, musste die Standuhr der auslösende Schlüsselreiz gewesen sein.

»Er kam aus der Uhr«, hatte Falkner gesagt.

Ich zermarterte mir den Kopf darüber, was er damit gemeint haben könnte. Noch wichtiger jedoch war die zweite Frage: Wenn der bleiche Mann wirklich existierte – wer war er, und was hatte sich damals ereignet? Welches Grauen konnte Mr. Falkner zugestoßen sein, dass er daraufhin den Verstand verloren hatte? Und wie stand Scott Harrison mit diesen Geschehnissen in Verbindung?

Angesichts der vielen ungeklärten Fragen entschloss ich mich, Sheriff Parker vom ›Porterville Police Department‹ hinzuzuziehen. Schon seit Jahren arbeitete ich regelmäßig in beratender Funktion mit ihm zusammen. Dazu zählte beispielsweise die psychologische Betreuung von Straftats- und Unfallopfern, aber auch die Auswertung von Risikodiagnosen. Im Laufe der Zeit war Hank Parker ein väterlicher Freund für mich geworden, dessen Rat ich sehr schätzte und dem ich mich stets anvertrauen konnte. Er war ein Polizeichef wie aus dem Bilderbuch: Seine hoch aufragende Statur und der respekteinflößende Leibesumfang verliehen ihm eine natürliche Autorität, die nicht arrogant oder aufgesetzt wirkte. Das scharf geschnittene Gesicht mit der kleinen L-förmigen Narbe unter dem rechten Auge unterstrich den Eindruck souveräner Entschlossenheit. Nicht zu vergessen sein sorgsam gepflegter silbergrauer Schnauzbart, der stets wie frisch onduliert aussah. Während der schweren Wochen nach Scott Harrisons Tod war Hank mir eine große Stütze gewesen. Nicht zuletzt seiner unermüdlichen Fürsprache war es zu verdanken, dass ich mich damals nicht in zerstörerischen Selbstvorwürfen verloren hatte.

»Der Schmerz wird nicht dadurch kleiner, dass du ihn mit Schuld aufwiegst«, hatte er zu mir gesagt.

Und mit der Zeit war mir bewusst geworden, dass er recht hatte. Natürlich stand Sheriff Parker mir auch jetzt mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam untersuchten wir sorgsam die damaligen Ermittlungsakten nach jeder auch noch so kleinen Auffälligkeit. Wir fanden jedoch nichts, was uns hätte weiterhelfen können.

Da es schon spät geworden war, verabredeten wir für das Ende der Woche ein weiteres Treffen, und ich machte mich auf den Heimweg. Zu meiner Wohnung im Westviertel waren es nur etwa zwei Kilometer; deshalb war ich mit dem Rad gekommen. Es war bereits dunkel, und leider hatte ich vergessen, dass mein Dynamo seit einem Sturz nicht mehr richtig einrastete. Das flackernde Vorderlicht irritierte mehr, als dass es nützte. Kurz darauf setzte zu allem Überfluss noch starker Regen ein, sodass mein Licht schließlich ganz erlosch. Die Straßenlaternen boten zum Glück ausreichend Helligkeit, um weiterfahren zu können. Genervt beschleunigte ich das Tempo, um so schnell wie möglich ins Trockene zu kommen. Ich nahm eine Abkürzung über einen ausgebauten Wanderweg, der am Laym’s Garden, einem kleinen Waldstück mit mehreren Seen, entlang führte. Urplötzlich tauchte jemand im Halbdunkel vor mir auf. Ich musste scharf bremsen und den Lenker zur Seite reißen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Mein Fahrrad schrammte an einem hohen Holzgatter entlang und kam schließlich zum Stehen. Gerade wollte ich zum Fluchen ansetzen, da erkannte ich die gedrungene, leicht gebückte Gestalt. Es war Misses. Harding, die alte Verkäuferin aus dem Drugstore in der Innenstadt. Überrascht blickte ich sie durch den strömenden Regen an. Was machte diese gebrechliche Frau zu so später Stunde und bei diesem Wetter hier draußen? Ich begrüßte sie unsicher und fragte, ob alles mit ihr in Ordnung sei. Misses Harding antwortete nicht, sondern schaute mich nur unverwandt und mit einem melancholischen Ausdruck in den Augen an.

Dann schüttelte sie müde den Kopf und sagte: »Lass es sein.«

Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um und ging weiter. Verwirrt blickte ich ihr nach, bis sie hinter den dichten Regenschleiern verschwunden war.

In dieser Nacht hatte ich einen rätselhaften Traum, aus dem ich schweißgebadet erwachte: Ich befand mich zusammen mit einer Gruppe unbekannter Leute auf einer Hausbesichtigung. Es war ein spartanisch eingerichtetes und irgendwie bedrohlich wirkendes Gebäude, das abgelegen auf einer Waldlichtung stand. Mir fiel auf, dass gar kein Makler anwesend war. Unsere Gruppe stand inmitten eines fast kahlen Raumes einfach nur stumm zusammen, ohne jede Regung. Es herrschte eine seltsam sentimentale Stimmung, und wenn ich aus dem Fenster blickte, sah ich nur tiefes Grün. Auf einem schwarzen Sofa an der rechten Wand lag eine junge, wunderschöne Frau, die apathisch ins Nichts starrte. Ihre makellosen Gesichtszüge wirkten unnahbar und todtraurig. Unvermittelt änderte sich die Stimmung. Es wurde unruhig, und in den Mienen der Leute standen Misstrauen und Angst geschrieben. Einige Männer begannen, den Raum zu durchsuchen. Sie schienen, sich bewaffnen zu wollen, denn kurz darauf hielten sie spitze Scherben und Metallstangen in den Händen. Im nächsten Moment ertönte aus weiter Ferne ein leises Motorengeräusch, das sich rasch näherte. Durch das Fenster konnte ich einen Motorradfahrer erkennen, der langsam das Haus umkreiste. Wieder und wieder. Es schien, ein junger Mann zu sein, vielleicht Anfang zwanzig. Er trug schulterlange dunkle Haare und eine helle Wildlederjacke. Sein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Die Unruhe im Raum wurde immer größer. Die Furcht der Menschen war regelrecht mit Händen zu greifen.

Dann gab es einen abrupten Szenenwechsel. Der junge Mann mit der hellen Jacke war nun bei uns im Raum. Er kniete zitternd und weinend vor einer merkwürdigen Klappe im Boden, die in den Keller zu führen schien. Unter den teilnahmslosen Blicken der Gruppe glitt er plötzlich durch die schmale Öffnung in die schwarze Tiefe. In diesem Moment begann die liegende Frau mit einem leisen, fremdartigen Gesang.

Ich brauchte lange, um nach diesem wirren Albtraum wieder zur Ruhe zu kommen, und der anschließende Schlaf war nur flüchtig und ohne Erholung. Am nächsten Tag kämpfte ich mich übermüdet von Termin zu Termin. Nach Feierabend entschied ich mich, Misses Falkner einen Besuch abzustatten. Sie bewohnte noch immer dasselbe kleine Haus gegenüber dem Hudson Tower, in das sie und Stewart vor über vierzig Jahren gezogen waren. Tatsächlich gestattete sie mir, mich im ehemaligen Arbeitszimmer ihres Mannes umzusehen. Allerdings bezweifelte sie, dass ich irgendetwas von Bedeutung finden würde. Schließlich hatte die Polizei ja schon einmal alles durchsucht. Dennoch wollte ich nichts unversucht lassen, um dem düsteren Geheimnis von Mr. Falkner auf die Spur zu kommen. Nach etwa einer Stunde vergeblichen Suchens machte ich plötzlich eine Entdeckung: Unter einer hölzernen Einlegeplatte in der Schublade seines Schreibtischs befand sich ein schmales Fach, in dem eine zerschlissene Ledermappe lag. Diese war von der Polizei entweder nicht entdeckt oder für unerheblich befunden worden. Ich öffnete die Mappe und durchblätterte mehrere dunkelgrüne Pappordner, in die unzählige Zeitungsausschnitte, Bilder und Fotokopien eingeheftet waren. Nach kurzem Überfliegen entschloss ich mich, Misses Falkner zu fragen, ob ich mir die Mappe ausleihen durfte, um ihren Inhalt in Ruhe zu untersuchen. Sie hatte nichts dagegen, und so saß ich wenig später zu Hause am Wohnzimmertisch und breitete die zahllosen Zettel und Notizen vor mir aus.

Schnell wurde klar, dass Stewart Falkner über Jahre hinweg akribische Nachforschungen betrieben hatte. Offensichtlich ging es dabei um ungeklärte Vermisstenfälle, die sich seit der Gründung Portervilles 1877 hier ereignet hatten. Falkners Unterlagen zufolge waren bis zum abrupten Ende seiner Untersuchungen insgesamt 45 Menschen aus dieser Gegend unter rätselhaften Umständen verschwunden! Von diesen 45 Personen waren nur vier nach kurzer Zeit auf ebenso seltsame Weise wieder aufgetaucht. Nach ihrer Rettung litten sie offenbar alle unter schweren psychischen Störungen, die eine Aufklärung der Ereignisse unmöglich machten. Auffällig war dabei, dass alle Vorfälle sich in einem eng abgegrenzten Gebiet ereignet hatten:

Der Trapper Andrew Thomas verschwand am 26. Juli 1882 auf dem Weg nach Denton, wo er Fleisch und Felle verkaufen wollte. Er wurde fünfzehn Stunden später nördlich von Porterville im Shaden Forest gefunden. Thomas war vollkommen verstört und nicht ansprechbar.

Anfang September des Jahres 1894 machte sich Raymond Charlton zusammen mit seiner Frau Clara und drei Kindern auf den Weg von Porterville nach Mayfield. Er wollte dort einen Erbschaftsanspruch geltend machen und mit seiner Familie ein neues Leben beginnen. Sie kamen jedoch nie in der Stadt an. Drei Tage später fand man ihren leeren Planwagen in den Wäldern bei Beaver Creek. Clara Charlton wurde in einiger Entfernung auf einer Lichtung gefunden, unfähig, sich zu bewegen oder zu sprechen. Ihr blondes Haar war vollkommen weiß geworden. Die restliche Familie blieb spurlos verschwunden.

Im Frühsommer des Jahres 1916 kehrte der zwölfjährige Brad Mallock eines Tages vom Angeln am Cale River nicht nach Hause zurück. Sechs Tage später fand man ihn schreiend durch den Shaden Forest laufen. Im Krankenhaus fiel er in tiefes Koma, aus dem er erst einen Monat später wieder erwachte. Er litt seitdem unter schwerer Amnesie, die ihm alle Erinnerung an seine ersten zwölf Lebensjahre nahm.

Die Magd Fanny Sullivan war am fünften August 1931 nicht zur Arbeit erschienen und blieb zwei Tage lang verschollen. Erst am frühen Morgen des dritten Tages wurde sie zuckend in der Hofzufahrt des damaligen Hogart-Anwesens gefunden, keine hundert Meter Luftlinie vom Shaden Forest entfernt. Da sie seit ihrer Geburt an Epilepsie litt, leitete man daraus eine Erklärung des Vorfalls ab. Der zuständige Arzt befand darauf, dass Fanny infolge eines Anfalls hilflos durch die Wälder draußen vor Porterville geirrt sei. Irgendwie habe sie dann zurückgefunden und sei schließlich auf der Hogart-Farm zusammengebrochen. Eine schlüssige Erklärung für den völligen Verlust ihres Seh- und Sprachvermögens stellte das allerdings nicht dar.

Rechnete man nun Scott Harrison hinzu, so waren das fünf auffällig ähnliche Vorfälle, die sich alle in einem Areal von nur etwa zwei Quadratkilometern ereignet hatten: einem Waldstück nördlich von Beaver Creek, genannt Shaden Forest. Das konnte doch unmöglich ein Zufall sein.

Beim weiteren Durchblättern von Falkners Akten fielen mir die Fotokopien einiger Buchseiten auf. Es handelte sich um den Ausschnitt eines Chronistenberichts aus dem vorigen Jahrhundert, betitelt mit ›Riten und Mythen der primitiven Völker‹. Der Autor schilderte verschiedene Bräuche und Sakralhandlungen nordamerikanischer Indianerstämme. Die kopierte Passage war den Seyota Nashekee gewidmet – einer nomadischen Untergruppe der Powhatan-Indianer, die diesen Landstrich bis etwa 1850 besiedelt hatten. Im Zentrum des Textes stand die Beschreibung der so genannten ›Nyata Te Aloan‹, ›Die Gabe an die Götter‹. Bei diesem seltsamen Ritus wurden neben Fisch- und Tierfleisch zuweilen auch Menschen geopfert, um die Launen der ›Erdväter‹ zu besänftigen. Der Legende der Seyota zufolge waren diese ›Väter‹ mächtige Dämonen, die in den Tiefen der Erde lebten und über das Schicksal jedes Menschen richteten.

Zitat: »Das Opfer ward übergeben dem Erdreiche zum Dank an die Väter, welche mit der Gabe entschwanden und fortan Milde walten ließen.«