Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Trilogie der Projektion

- Sprache: Deutsch

Seit jeher ist es mir leicht gefallen, die Welt im Rhythmus des Buches wahrzunehmen, das ich gerade lese, auf Einladung des Autors, der Autorin in seine/ihre Haut zu schlüpfen; vorausgesetzt natürlich, dass das Buch mir gefällt. Ebenso hat es mir beim Schreiben seit jeher gefallen, den Stil der anderen nachzuahmen, und nie habe ich mich dessen geschämt. Ich gleiche dann einer Uhr, die nach der Rede der andern gestellt ist. In der Imitation fühle ich mich zu Hause, alle Sorge um Originalität, also darum, diesen oder jenen Stil, diese oder jene Sichtweise als erster entdeckt und entwickelt zu haben, bin ich damit los. Nachtrag zur Trilogie der Projektion: - Vaterschaft, Vaterland - Die Fremde (als Land und als Frau) - Jüdisch-deutsche Begegnungen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 83

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Das Chamäleon

Kapitel I: Väter

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel II: Spanische Science-Fiction

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel III: Tod eines Bienenzüchters

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Epilog

Auch Deutschland kann eine Fremde sein

Prolog

Erster Brief

Zweiter Brief

Dritter Brief

Vierter Brief

Fünfter Brief

Sechster Brief

Siebter Brief

Achter Brief

Neunter Brief

Der rote Faden

Kapitel I: Judy

Kapitel II: David

Kapitel III: Peter

Kapitel IV: Mutmaßungen

Kapitel V: Jacques

Kapitel VI: Diana

Kapitel VII: George Steiner

Epilog

Das Chamäleon

Das Chamäleon ist, in gewissem Sinne, das Gegenteil des Narziss. Es identifiziert sich so stark mit dem andern, dass es sich an ihn verliert, dass es zum andern wird, dass es der andere ist (zumindest für einen äußeren Betrachter). Der Narziss hingegen identifiziert sich nur mit sich selbst. Eine Identifikation, die oft an zweidimensionale Bilder gebunden ist (die Spiegelung im Wasser, im Wandspiegel etc.)

I

Väter

1

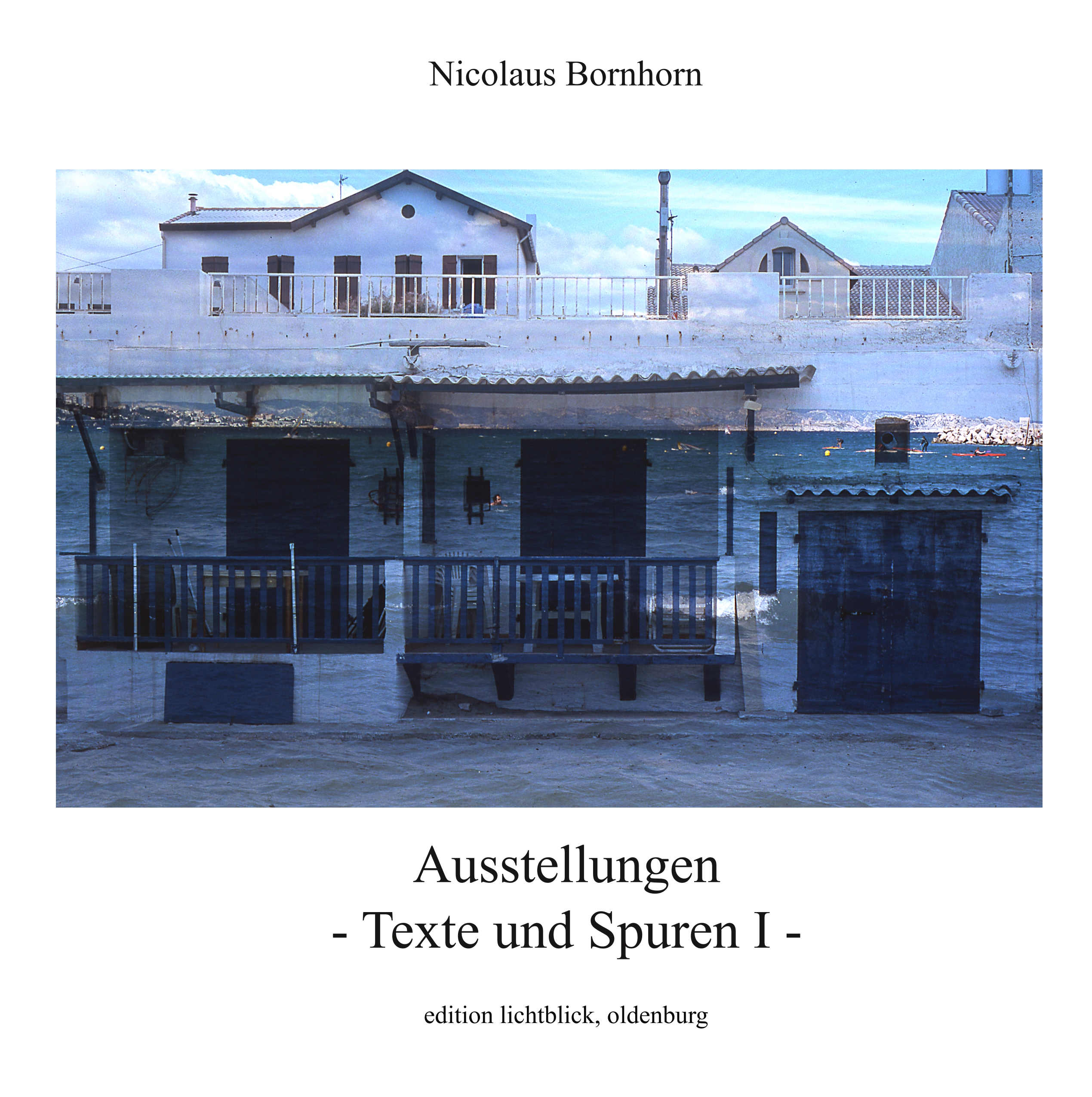

Seit jeher ist es mir leicht gefallen, die Welt im Rhythmus des Buches wahrzunehmen, das ich gerade lese, auf Einladung des Autors, der Autorin in seine/ihre Haut zu schlüpfen; vorausgesetzt natürlich, dass das Buch mir gefällt. Ebenso hat es mir beim Schreiben seit jeher gefallen, den Stil der anderen nachzuahmen, und nie hab ich mich dessen geschämt. Ich gleiche dann einer Uhr, die nach der Rede der andern gestellt ist. In der Imitation fühle ich mich zu Hause, alle Sorge um Originalität, also darum, diesen oder jenen Stil, diese oder jene Sichtweise als erster entdeckt und entwickelt zu haben, bin ich damit los. Dennoch sehe ich mich nicht als Kopisten oder bloßen Zitatensammler; vielmehr stehle ich den Rhythmus der andern und nutze ihn zu eigenen Zwecken. So fasse ich etwa ein Gespräch an der Theke - ein Busfahrer, der sich über seinen Chef beklagt - als direkte Verlängerung meiner Lektüre auf. Ich weiß, dass auch diese Idee nicht neu ist, ganz und gar nicht originell, aber wie gesagt: ich überlasse den schöpferischen Teil den andern. Vielleicht sollte ich mich zuerst einmal vorstellen: ich heiße Walker Evans - mein Vater liebte die Fotografien von Walker Evans, und da er denselben Familiennamen hatte, fiel ihm nichts Besseres ein, als mir auch noch den dazu gehörigen Vornamen zu geben. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt als Journalist und wohne in einer eher finsteren Straße des Quartier Nord in Marseille. Es ist jetzt fast zehn Jahre her, dass ich zum ersten Mal in diesem einst von den Griechen gegründeten Hafen an Land ging. Bevor ich Journalist wurde - Korrespondent bei der Washington Post, um genau zu sein - habe ich hier als Barmann, Übersetzer, Englischlehrer und was weiß ich noch gearbeitet.

Aber ich möchte noch ein wenig von den Büchern plaudern, meinem liebsten Zeitvertreib. Sie liefern mir oft die Ideen zu meinen Artikeln: statt von der sogenannten „Wirklichkeit“ - den faits divers, den Un- und Vorfällen - auszugehen, greife ich Szenen aus meiner Lektüre auf, amüsante, groteske, gewalttätige Szenen, und mache mich dann auf die Suche nach Stadtvierteln, Straßen und Menschen, die als Verankerung dieser Szenen im Hafen unserer Vorstellung dienen können. Natürlich müssen journalistische Recherchen hinzukommen - Interviews, das Blättern in Archiven, regelmäßige Besuche auf den Kommissariaten: das Ethos unseres Berufes! -, doch ist der Artikel einmal geschrieben, reiht er sich ein in die Szenen des Buches, die Autor- und Vaterschaft ist verlagert, die Camouflage perfekt.

2

Mein Vater wurde im Staat Massachusetts geboren, auf der Halbinsel Cape Cod. Einige Jahre nach dem Krieg hat er uns dorthin mitgenommen, uns „seine“ Landschaften gezeigt. Noch heute erinnere ich mich gut an diese Besuche: lange Gänge auf leeren, winterlichen Stränden; meine Mutter, die den Sommer über stundenlang im Fenster saß und aufs Meer hinaus blickte. Das von uns gemietete Haus, weiß mit blauen Läden, verlor sich hinter den Dünen, sobald man sich einige Hundert Meter davon entfernte.

Obwohl den Amerikanern nachgesagt wird, dass sie nicht begabt seien für Sprachen, wozu gewiss die wirtschaftliche und kulturelle Eroberung und die damit einher gehende schnelle Verbreitung des Englischen beigetragen haben mag, hat mein Vater Gill jene Leidenschaft für fremde Sprachen geerbt, die einige der Familien Neuenglands auszeichnet. Ich bin übrigens überzeugt davon, dass nur jene Amerikaner andere Sprachen beherrschen lernen, in deren Familien noch eine der Herkunftssprachen lebt und gesprochen wird. Nach Studien in Harvard bekam er später eine Professur für Linguistik in Göttingen angeboten. Kurz nach Kriegsende hatte er meine Mutter kennengelernt, unter Umständen, die er mir nie hat erzählen wollen. Ich hegte alle möglichen Vermutungen, bis hin zur Hypothese, dass er nicht mein leiblicher Vater sei. Das erklärt auch, zumindest teilweise, warum ich Angstanfälle bekomme, wenn man mich bei Grenzübertritten nach meiner Identität fragt. Aber die meiste Zeit bin ich eher froh darüber, dass sich mein Ursprung im Nebel der Geschichte verliert.

Ich habe später heimlich in den Kisten auf unserem Dachboden gewühlt, deren Existenz mir seit meiner Kindheit bekannt waren; damals hatte der Dachboden mir als Versteck und als Schatzkammer gedient. Dabei habe ich zwei Briefe entdeckt, adressiert an einen gewissen Walter Gutsch, die im Jahr 1945 ungeöffnet aus dem Osten zurückkamen. Als ich dann meine Mutter fragte, ob ich der Sohn dieses Walter Gutsch sei, da zuckte sie mit den Schultern und sagte: „Wenn ich das wüsste...ich habe Gill kurz nach Walters Tod kennengelernt. Ich war so durcheinander. Es waren harte Zeiten...“. Da hatte ich nun eine Antwort, die nichts erklärte, vielmehr noch Öl auf die Frage goss. Wenn ich insistierte, fügte sie hinzu: „Manchmal glaube ich, du gehst in die Richtung des einen, dann wieder in jene des andern. Aber mit einer DNA-Analyse wäre das Thema erledigt...“

Aber letztlich hatte sie recht: wenn Walter mein leiblicher Vater war, war er als der im Krieg Verschollene der ewig Abwesende. Da zog ich doch den Anwesenden vor. Zudem ist ein Vater, der in der Wehrmacht gedient hat, schwerer zu verkraften als ein Vater, welcher der amerikanischen Befreiungsarmee angehörte.

Wie aber war es möglich, dass eine Mutter nicht weiß, wer genau der Vater ihres Sohnes ist. Oder wollte sie es mir nicht sagen, weil ich mit Gill mein ganzes Leben verbracht hatte und weiterhin verbringen würde, und ich ihn immer als meinen Vater ansehen und so auch empfinden würde?

In der Folge habe ich mich dann auf die Suche nach dem Stammbaum der Familie Gutsch gemacht und habe sie bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen können: im Verlauf eines Besuchs am österreichischen Kaiserhof hatte der preußische König zwei erstaunliche Jünglinge bemerkt, die an Wuchs alle ihre Alterskameraden übertrafen. Er hatte den Kaiser um die Erlaubnis gebeten, die Familie der beiden Jungen mit nach Preußen nehmen zu dürfen, wo er sie seiner Leibgarde eingliedern wollte. Er hatte die Erlaubnis erhalten (die Familie war Leibeigentum und wurde gar nicht erst gefragt!), und seit jenem Tag hat die Familie Gutsch Spuren in der preußischen Bürokratie hinterlassen.

Man könnte also sagen: von Gill habe ich die Vorliebe für die Etymologie, die Herkunft der Wörter, und die Lust an ihren Klängen geerbt; Walter hingegen hat mir den Sinn für soziale Spuren, für Geschichte hinterlassen, oder besser: für Geschichten. Denn sehr bald stellte sich heraus, dass es die subjektive Seite der Geschichte war, die mich interessierte.

3

Ich habe vor Kurzem das dreiunddreißigste, christliche Lebensjahr verlassen, und wenn ich in den Spiegel schaue (was ich eigentlich nur beim morgendlichen Rasieren tue), dann fallen mir all die kleinen Veränderungen auf, die in den letzten Jahren aufgetreten sind: die Fältchen um Augen und Mund, die ersten kahlen Stellen am Schädel, und die andere Art, mich zu kleiden...

Vor einigen Jahren noch, an der Seite Myriams, war ich mir meiner Bewegungen und Gesten sicher: nonchalant, leichten und ausholenden Schrittes, im Bewusstsein jugendlicher Kraft. Inzwischen, mit den oben erwähnten Veränderungen und dem ein wenig nach vorn gebeugten Leib, fällt es mir nicht mehr so leicht, Vertrauen in die Erscheinung zu haben, in einer Zeit, die die Sicht herausstellt: sehen und gesehen werden. Angesichts der geheimnislosen, unverbrauchten Gesichter der „Jungen“ kommt mir so manches Mal der Gedanke, dass Leiden und Alter den Zügen Tiefe geben.

Inmitten dieser eher düsteren und unnützen Betrachtungen klingelt das Telefon: Claude lädt mich ein, mit ihr ins Ardèche zu fahren. Wenig später hält ihr Alfa unten am Brückenpfeiler, einem dieser gewaltigen Träger der Stadtautobahn. Bald schon gleitet die Straße unter uns dahin, flieht nach hinten. Wie sehr doch die Materie an Substanz verliert, wenn man sich bewegt! Claude schlägt einen Umweg vor, „Gott-schuf-es“ (Dieu-le-fit) heißt der Ort, in dem sie einen Töpfer kennt, der, wie sie sagt, schon auf der „Astralebene“ gereist sei.

Er hat einen Autounfall gehabt und war zehn Jahre lang ans Bett gefesselt. In dieser Zeit hat er gelernt, wie man außerhalb des physischen Körpers reisen kann.

Claudes Vorliebe für die exzentrischen Seiten des menschlichen Geistes habe ich schon immer gemocht. Als ob sie Außenseiter und psychische Grenzfälle sammelte.

Natürlich ist der Töpfer nicht da sondern auf Reisen - diesmal allerdings auf der physischen Ebene.

Unser Umweg hat sich dennoch gelohnt, denn über den Bergrücken fächert der Himmel zum Sonnenuntergang die Spektralfarben auf, und die langen Schatten heben das Relief des Geländes hervor. Eine Tankstelle zeichnet sich ab vor dem rötlichen Licht, wie in einem guten amerikanischen Vor- oder Nachspann; es fehlen nur der Titel und der Name des Regisseurs. Dann aber kommt die Nacht, der Wagen kriecht nur noch, die Serpentinen nehmen kein Ende, und das erstbeste Hotel ist das beste.

So oft schon bin ich mit Claude ins Ardèche hochgefahren, dass ich diese Reisen nicht mehr zu zählen vermöchte; diese langen Herbst- und Winterabende, an denen wir im einzigen Restaurant des Dorfes speisen - einer Pizzeria, deren Menu immer dieselben drei oder vier Gerichte auflistet -, woraufhin sie unverzüglich in ihre Praxis für Psychotherapie zurückkehrt, weil dort schon der nächste Patient wartet.