4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Wenn Macht zur tödlichen Versuchung wird

Schweden hat einen neuen Shootingstar: Carlos Fernandez, ein junger, überaus eloquenter Politiker mit Migrationshintegrund, der sich über alle Parteigrenzen hinweg großer Beliebtheit erfreut. Als Fernandez eines Tages vor seiner Haustür erschossen wird, ist die Nation geschockt. Kommissarin Susanne Dahlgren wird mit dem Fall betraut. Ihr zur Seite steht der Anwalt Matthias Berglund. Beide sind überzeugt, dass der Tat ein politisches Motiv zugrunde liegt, doch dann weisen ihre Ermittlungen in eine Richtung, mit der niemand gerechnet hätte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

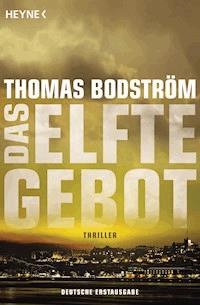

THOMAS BODSTRÖM

DAS ELFTE GEBOT

Thriller

Aus dem Schwedischenvon Knut Krüger

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe Idealisten erschien 2009 bei Norstedts, Stockholm

Vollständige deutsche Erstausgabe 03/2012

Copyright © 2009 Thomas Bodström

Copyright © 2012 by Wilhelm Heyne Verlag, Neumarkter Str. 28, 81673 München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Redaktion: Ulrich Thiele

Umschlagfoto: © Rhoberazzi/GettyImages

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München

Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-04136-6V002

www.heyne.de

Für meinen Sohn Ture

Zur Linken erstreckte sich Slussen mit seinen leuchtenden Neonreklamen, in der Ferne sausten Autos über die Västerbrücke, daneben ragte das Zeitungshochhaus von Dagens Nyheter auf. Hinter ihm brauste ein Zug in Richtung Hauptbahnhof. Der Wind heulte in den schmalen Bäumen, die sich vor der Insel Riddarholmen aufreihten. Sein Opfer lag auf der Seite, der weißen Brücke zugewandt, die zum Helikopterlandeplatz führte.

Der Junge schaute sich um.

Erst jetzt ließ seine Wut nach.

Sein Atem beruhigte sich allmählich, während er den Steppanorak enger um die Schultern zog.

Als er einen Blick auf den leblosen Körper warf, fuhr ihm der Schreck in die Glieder.

Das Gesicht war mit Blut verschmiert, die Jacke auch. Er bückte sich und sah, dass die Augen halb geöffnet waren. In ihnen war nichts als ein gebrochener Blick. Kein Zweifel: Er atmete nicht mehr.

Er war tot. Erschlagen.

Der Junge richtete sich auf. Was hatte er nur getan? Seine Kehle verengte sich, ihm stockte der Atem.

Ohne weiter nachzudenken, stieß er mit dem Fuß gegen die Leiche. Erst einmal, dann immer wieder. Behäbig rollte der Tote auf den Rücken. Der Junge gab ihm einen letzten Stoß, und er fiel über die Kante, hinein ins schwarze Wasser.

Nur ein leises Platschen, dann war er verschwunden.

OKTOBER

1»Dann sehen wir uns am Donnerstag um zwei am Flughafen. Ich bitte um pünktliches Erscheinen.«

Gerda Lundin klopfte mit dem Hammer auf den Tisch und nickte den Reichstagsabgeordneten zu, die zu beiden Seiten des ovalen Konferenztisches saßen.

Sie war guter Dinge. Hier im Reichstag gefiel es ihr, hier gehörte sie hin. Die schwedische Bevölkerung schien derselben Meinung zu sein, denn die Regierung, der sie angehört hatte, war abgewählt worden. Doch selbst im Fall eines Wahlerfolgs wäre Gerda wohl nicht wieder im Kabinett, sondern unter den Abgeordneten des Reichstags gelandet. Noch während ihrer Amtszeit als Justizministerin hatte ihr der Parteivorsitzende mehrfach angeboten, Regierungspräsidentin, Botschafterin oder Generaldirektorin einer staatlichen Behörde zu werden. Aber Gerda hatte sich an ihrem Posten festgekrallt, wohl wissend, dass viel passieren musste, ehe ein Ministerpräsident eine Ministerin während eines Wahljahrs entließ.

Der Raum, in dem der Justizausschuss getagt hatte, wirkte trotz der Kristallleuchter an der Decke recht trostlos. Einzig eine blaue Glasskulptur und einige wie Blumenvasen geformte Karaffen mit Trinkwasser sorgten für etwas Abwechslung.

Nach und nach verließen die Mitglieder des Justizausschusses den Saal, während die Büroangestellten weiter hinten sitzen blieben.

»Jan-Olov!«, rief Carlos Fernandez. »Es wäre schön, wenn wir uns noch kurz zusammensetzen könnten!«

Viele hielten erstaunt inne. Nicht etwa, weil hier ein Kollege mit einem anderen reden wollte, sondern weil ein Mitglied der Volkspartei einen Sozialdemokraten um ein Gespräch unter vier Augen bat. Auch Gerda wunderte sich. Was hatten die beiden miteinander zu schaffen? Wenn Carlos Gesprächsbedarf über die Parteigrenzen hinweg sah, sollte er erst einmal innerhalb der offiziellen Gremien darüber diskutieren. Aber so waren sie halt, die neuen Abgeordneten. Dabei sollte auch Carlos die festen Grenzen zwischen den politischen Blöcken akzeptieren, Grenzen, die nicht mir nichts, dir nichts überschritten werden konnten. Wie sieht das denn aus, dachte Gerda und stand auf. Bei nächster Gelegenheit würde sie ihm einen kleinen Vortrag über politische Umgangsformen halten. Wenn man schon Kontakt mit dem politischen Gegner aufnahm, dann diskret. Man rief nicht einfach quer durch den Raum.

Doch nun redete Carlos unbeschwert auf Jan-Olov Pettersson ein, ja er gab ihm sogar einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken, als sie den Raum verließen! Sein sozialdemokratischer Kollege, eines der langjährigsten Mitglieder des Reichstags, wirkte ein wenig irritiert. Dennoch nahmen die politischen Gegner gemeinsam den Lift nach unten und spazierten einträchtig zur Parteizentrale der Volkspartei hinüber.

Obwohl Jan-Olov Pettersson seit achtzehn Jahren im Reichstag saß, hatte er nie einen Fuß ins Feindesland, also in eine Zentrale einer sogenannten bürgerlichen Partei gesetzt. Wenn man sich mit dem politischen Gegner traf, dann auf neutralem Boden, vorzugsweise in der Reichstagskantine. Allerdings weckten solche Zusammenkünfte stets die Neugier der Journalisten, die sich ständig in der Kantine aufhielten. Wie Jan-Olov wusste, lungerten viele von ihnen von früh bis spät im Reichstag herum, nur um vielleicht irgendeine berichtenswerte Neuigkeit aufzuschnappen.

Jetzt betraten sie einen der Verbindungsgänge, die zur Altstadt führten, der sogenannten Gamla Stan. Wie Maulwurfsgänge zogen sie sich unter dem Reichstag und der Regierungskanzlei hindurch, bis unter die halbe Stockholmer Innenstadt. Am Schwimmbad des Reichstagsgebäudes nahmen sie den Lift zur Zentrale der Volkspartei, gingen durch einen Korridor, der mit Wahlplakaten tapeziert war, und kamen in einen Versammlungsraum. An der Wand hing das Bild einer großen Kornblume.

»Das hier ist unser Klubzimmer«, erklärte Carlos und stellte ein paar seiner Mitarbeiter vor, die sich gerade im Raum aufhielten.

Auch Carlos’ Leute wirkten erstaunt. Was machte denn der Sozi hier? Der Allgemeinheit war Jan-Olov weniger vertraut, doch im Reichstag war sein Gesicht altbekannt. So aufschlussreich hatte ich mir das gar nicht vorgestellt, dachte Jan-Olov, als er den Kollegen von der Volkspartei zunickte und Carlos auf einen weiteren Korridor folgte.

Jan-Olov hatte einen langen Atem bewiesen. Schon während er zu Hause in Värmland als Maler gearbeitet hatte, hatte er sich gewerkschaftlich engagiert. Bald hatte sich die Partei bei ihm gemeldet und um Unterstützung bei der politischen Arbeit gebeten. Eine Bitte, der er gern nachkam, denn für ihn gab es nur eine Partei – die Sozialdemokraten. In seiner Familie war seit jeher sozialdemokratisch gewählt worden. Allmählich wuchs sein Aufgabenbereich, bald kümmerte er sich um gezielte Mitgliederwerbung und große Gewerkschaftsveranstaltungen im gesamten Regierungsbezirk. So ging es ein paar Jahre weiter, bis ihm eines Tages ein Posten als Ombudsmann seines Bezirks angeboten wurde. Zwar wäre er lieber seinem Beruf treu geblieben, doch für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, dem Ruf der Partei zu folgen. Den Kontakt zur Malergewerkschaft und zum Schwedischen Gewerkschaftsbund erhielt er dennoch aufrecht, denn er zählte sich entschieden zum linken Flügel der Sozialdemokraten. Wenige Jahre später staunte er nicht schlecht, als ihm auf einmal ein Reichstagsmandat in Stockholm in Aussicht gestellt wurde. Es geschah nicht alle Tage, dass einem Provinzpolitiker ein solches Amt angetragen wurde; abseitigere Regierungsbezirke wurden meist von gebürtigen Stockholmern vertreten. Dass sich seine politische Karriere so lange hingezogen hatte, machte ihm nichts aus. Umso mehr Erfahrung hatte er vorzuweisen, und das Wohl der Partei stand ohnehin über jedem Privatinteresse. Wenn er eines nicht ausstehen konnte, dann diese Quereinsteiger ohne jegliche Verankerung in der Partei. DieserBodström war sogar ohne Parteibuch Minister geworden!

Normalerweise hätte er sich niemals auf Carlos’ Vorschlag eingelassen, denn im Grunde betrachtete Jan-Olov alle rechten Parteien als erbitterte politische Gegner. Doch er hatte dem gemeinsamen Projekt aus einem ganz bestimmten Grund zugestimmt: Nach achtzehnjähriger Reichstagszugehörigkeit hatte ihn die Partei in den Justizausschuss abgeschoben, und das nahm er ihr persönlich übel. Wie die meisten Sozialdemokraten zog er Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Finanzausschüsse vor. Kriminalfragen interessierten ihn herzlich wenig; damit konnten sich die Konservativen herumschlagen.

Niemand hatte ihm gesagt, warum ausgerechnet er in den Justizausschuss strafversetzt worden war. Aber auch hier galt das eherne Gesetz: Wenn die Partei rief, folgte man ihrem Ruf widerspruchslos.

»Setz dich doch«, sagte Carlos und zeigte auf den Besucherstuhl, während er selbst hinter seinem Schreibtisch Platz nahm.

Sofort fiel Jan-Olov die penible Ordnung in Carlos’ Büro auf. In seinem eigenen Büro regierte das Chaos, türmten sich Aktenberge auf dem Tisch. Er räusperte sich. »Du willst also, dass wir eine Initiative gegen Rassismus ins Leben rufen.«

Carlos nickte.

»Ich glaube, wir verleihen der Sache am meisten Gewicht, wenn wir gemeinsam dafür einstehen. Das Wichtigste ist doch, die Lebenssituation der Migranten zu verbessern. Die ständigen Diskriminierungen müssen aufhören.«

Jan-Olov strich sich über den grau melierten Bart.

»Jedes Jahr werden über dreißigtausend Anträge gestellt, aber fast nie über die Parteigrenzen hinweg.«

»Findest du das nicht auch merkwürdig? Dabei sollte in den grundlegenden Fragen doch Einigkeit herrschen. Selbstverständlich werde ich auch die anderen Parteien um Unterstützung bitten.«

Jan-Olov lachte. »Du bist neu im Reichstag, das merkt man. Normalerweise halten wir die Reihen eng geschlossen.«

*

Rechtsanwalt Mattias Berglund verließ an der Seite seines Mandanten das Stockholmer Amtsgericht.

Auf der großen grauen Steintreppe blieben sie stehen. Unten auf der Straße drängten sich wie immer Busse und Autos, Passanten hasteten über die Bürgersteige, Laub segelte von den Bäumen und blieb in Haufen auf dem Boden liegen. Der Wind blies so kalt, dass Mattias den Reißverschluss seiner Jacke zuzog.

»Ich glaube, wir können zufrieden sein«, sagte er, »vor allem angesichts der Tatsache, dass Sie zweifach vorbestraft sind.« Sein Mandant war soeben wegen Trunkenheit am Steuer und unerlaubten Führens eines Fahrzeugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Wie gewohnt achtete Mattias darauf, sich nicht allzu übereilt von seinem Mandanten zu verabschieden. Er wollte einen guten Eindruck hinterlassen, zumal der Mandant erneut straffällig werden und seine Hilfe benötigen könnte. Aus demselben Grund bot es sich stets an, dem Kunden vor Augen zu führen, dass sein Anwalt ein gutes Urteil herausgeholt hatte. Nur war das natürlich nicht immer ganz einfach.

»Ich weiß ja, dass ich zufrieden sein sollte«, entgegnete der Mann und verzog das Gesicht. Das Gericht hatte eingesehen, dass er ein Alkoholproblem hatte, eine ärztliche Behandlung aber für unnötig gehalten.

Wieder mal ärgerte sich Mattias, dass so viele Menschen zwischen die Stühle fielen, wenn es um Alkoholmissbrauch ging. Seine Kollegen in der Kanzlei lächelten darüber – das würde doch neue Aufträge generieren! Aber er weigerte sich, so zu denken. »Normalerweise landet man dafür im Gefängnis«, sagte er jetzt. »Und einer der Schöffen hat sich ja auch für eine Haftstrafe ausgesprochen.«

»Wird der Staatsanwalt Berufung einlegen?« Der Mann wirkte beunruhigt.

Mattias schüttelte den Kopf. »Kann ich mir nicht vorstellen. Der hat viel zu viel um die Ohren.«

»Und mein Führerschein?«

»Der wird bestimmt noch länger eingezogen bleiben, und danach müssen Sie die Fahrprüfung wiederholen.«

Da konnte er seinem Mandanten auch nicht helfen. Es gehörte nicht zu den Aufgaben eines Anwalts, gegen ein Fahrverbot wegen Trunkenheit am Steuer in Revision zu gehen. Mattias wusste aus eigener Erfahrung, dass er damit ohnehin nur wenig Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Vielmehr galt es, sich einen neuen Auftrag zu sichern, der extra bezahlt wurde; andernfalls konnten beide Seiten nur verlieren.

Das Gesicht des Mannes verfinsterte sich. »Dann kann ich denen auch nicht helfen!«

Mattias zog die Augenbrauen zusammen. »Wen meinen Sie?«

»Dieses ganze Pack! Die Polizei, die Sozialtussis, die ganzen anderen Idioten.« Er knirschte mit den Zähnen. »Aber danke für Ihre Mühe.« Nach einem kurzen Handschlag eilte der Mann die Stufen hinunter.

Mattias blieb stehen und sah zu, wie sein Mandant entschlossenen Schrittes zu den Autos marschierte, die entlang der Scheelegatan geparkt waren. Der Anblick war nicht ungewohnt, und doch wunderte er sich mal wieder, dass ein Mann ohne Fahrerlaubnis mit dem Wagen zum Amtsgericht gekommen war.

Und nach seiner Verurteilung mit demselben Wagen davonfuhr.

2Mattias grüßte einen offensichtlich verspäteten Kollegen, der an ihm vorbei ins Gerichtsgebäude hastete, und setzte sich in Bewegung. Vom Amtsgericht zu seiner Kanzlei in Kungsholmentorg war es nicht weit – ein entscheidender Vorteil, da das Gericht gerne Aufträge an nahe Kanzleien vergab, um nicht für den Zeitausfall aufkommen zu müssen. Der Nachteil war, dass neunzig Prozent seiner Kollegen genauso dachten; in Kungsholmen wimmelte es von Anwaltskanzleien.

Er schlenderte zum Ica-Supermarkt, kaufte sich ein warmes Fertiggericht und eine Zeitung und ging weiter zur Kanzlei. Kaum war er durch die Tür, meinte seine Sekretärin, ihm sei ein neuer Fall zugetragen worden.

Der erste neue Fall seit drei Wochen.

»Worum geht’s?«, fragte Mattias.

»Um versuchten Betrug. Vier Bulgaren, wurden vorläufig festgenommen. Die Untersuchungsverhandlung findet morgen statt.«

Mattias hielt inne. Brauchte er im Moment weitere Informationen?

»Am Nachmittag können wir Akteneinsicht nehmen«, erklärte die Sekretärin, die sich angewöhnt hatte, Mattias’ Gedanken zu lesen. »Es geht um Skimming. Die Typen haben versucht, Bankautomaten zu manipulieren.«

»Okay. Sitzen sie in Kronoberg ein?« Vermutlich handelte es sich um Ausländer ohne jede Verankerung in Schweden, überlegte er. Die meisten seiner Kollegen würden sich nicht mal halb so stark engagieren wie für einheimische Mandanten.

Die Sekretärin nickte. »Am späten Nachmittag hätte ich noch einen anderen Fall für dich, aber da hast du ja schon was vor.«

»Stimmt«, seufzte Mattias und ärgerte sich wie jedes Mal, wenn ihm ein Fall durch die Lappen ging. Er nickte der Sekretärin zu und blätterte zerstreut im Terminkalender, bevor er sich ein paar Akten unter den Arm klemmte und auf sein Büro am Ende des Gangs zustapfte.

Als er den heißen Würstcheneintopf vom Aludeckel befreit hatte, klopfte sein Kanzleikollege Eric Olivecrona an den Türrahmen und trat ohne weitere Aufforderung ein.

Wie üblich trug Eric ein weißes Hemd, einen unauffälligen Schlips und einen dunklen Anzug. Immerhin kam er vom Mannheimer Swartling, einer der drei großen Wirtschaftskanzleien Schwedens. Eric war als Ersatz für Douglas Malm in die Kanzlei eingetreten, der letztes Jahr wegen Steuerbetrugs im großen Stil verurteilt worden war.

»Ich hätte da eine kurze Frage«, sagte er, stützte sich mit beiden Händen auf Mattias’ Schreibtisch und beugte sich weit vor.

»Und die wäre?«, fragte Mattias, der sich unwillkürlich zurücklehnte.

»Bei MSA hatten wir ja keine Strafsachen, und jetzt frage ich mich, wie viel ihr so für den Zeitausfall in Rechnung stellt.«

»Unter einer Stunde bekommst du nichts, danach 1015 Kronen«, erklärte Mattias, während er sich wunderte, warum der neue Kollege überhaupt solche Fragen stellte. Eric Olivecrona war eingestellt worden, um Wirtschaftsprozesse an Land zu ziehen, die wiederum neue Familien- und Strafsachen generieren sollten. Stattdessen wurde er offenbar selbst mit Straffällen betraut.

Ein Grinsen breitete sich auf Erics Gesicht aus. »Ihr seid schon ein bisschen komisch im Strafrecht. Euer Zeitausfall wird ja fast genauso gut bezahlt wie die eigentliche Arbeit!«

»Tja«, entgegnete Mattias, der keine Lust hatte, sich wieder mal anzuhören, wie unprofitabel Strafsachen doch wären. Freilich hatte er noch weniger Lust, einem weiteren Vortrag über die ungeheuren Verdienstaussichten von Wirtschaftsanwälten zu lauschen. Ihm war schon klar, dass die angesehensten Wirtschaftskanzleien bis zu 5000 Kronen pro Stunde berechneten, was ja fast 100 Kronen pro Minute waren!

Eric Olivecrona lachte schallend, murmelte etwas von wegen »große Arbeitsbelastung« und zog sich zurück.

Jedenfalls hat er immer gute Laune, dachte Mattias und ließ sich den Würstcheneintopf schmecken. Er ärgerte sich über die Raffgier der meisten Wirtschaftsanwälte. Noch mehr ärgerte ihn allerdings, dass er sich selbst immer öfter mit dem Thema Geld beschäftigte, obwohl er sich geschworen hatte, genau das nicht zu tun. Sein Engagement für Anwälte ohne Grenzen hatte nachgelassen, und die Vorstandssitzungen des Flüchtlingsrats besuchte er schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Konnte man wirklich kein engagierter Anwalt sein, ohne ständig ans Geld zu denken?

In diesem Moment klingelte das Haustelefon: Seine Sekretärin teilte ihm mit, dass sein neuer Mandant erschienen sei.

Mattias seufzte. Familienangelegenheiten konnte er eigentlich nicht ausstehen, aber wenn keine Strafsachen anstanden, musste er seinen Terminkalender wohl oder übel damit auffüllen. Was leider allzu oft der Fall war. In den Tagen vor Weihnachten und Mittsommer wurde er oft von verzweifelten Mandanten angerufen, die am Flughafen standen und vergeblich auf ihre Kinder warteten, und wenn man den Anwalt der Gegenseite dann überhaupt an den Apparat bekam, hieß es meist lapidar, das Kind sei krank geworden oder der Mandant weigere sich aus irgendeinem Grund, den Nachwuchs herauszugeben. In solchen Fällen galt es, ein Umgangsrecht für den eigenen Mandanten zu erwirken, was sich jedoch über den gesamten Sommer hinziehen konnte, und selbst wenn man schlussendlich Erfolg hatte, war die Ferienzeit längst beim Teufel. Nach Mattias’ Erfahrung waren wohlhabende Eltern mit guter Ausbildung am schlimmsten – sie verfügten über bessere Kontakte, hatten weniger Respekt vor den Behörden und wussten, wie empfindlich und behäbig der Rechtsapparat sein konnte.

Er ließ seinen Mandanten wie immer ein paar Minuten, aber nicht übertrieben lange warten. Einerseits sollte sich der Kunde glücklich schätzen, einen so gefragten Anwalt ergattert zu haben, andererseits das Gefühl vermittelt bekommen, wichtiger zu sein als alle anderen.

»Und warum brauchen Sie einen Anwalt?«, fragte Mattias, indem er den Mann musterte, der ihm gegenüber Platz genommen hatte: ein unauffälliger junger Vater.

»Weil ich meine Tochter seit neun Monaten nicht mehr gesehen habe.«

»Wie alt ist Ihre Tochter?«

»Sechs. Sofia ist jetzt sechs Jahre alt.«

Also genauso alt wie Rebecka – Mattias spürte einen kleinen Stich. Schon der Gedanke, seine Tochter nicht mehr zu sehen, war ihm unerträglich. »Und warum haben Sie Ihre Tochter so lange nicht gesehen?«

Der Mann seufzte. »Weil ich eine neue Freundin habe.«

»Das ist doch kein Grund.«

Wieder seufzte der Mann.

»Okay, Sofias Mutter sieht das Ganze sicher anders. Aber es hat alles angefangen, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin.«

»Und was sagt Sofias Mutter?«

»Dass ich Sofia schlage, dass ich sie einschüchtere, dass ich sie sexuell missbraucht habe. Das ganze Programm. Sie hat eine Anzeige nach der anderen erstattet.«

»Und haben die Anzeigen zu irgendwas geführt?«

»Nein. Die Ermittlungsverfahren wurden allesamt eingestellt. Aber meine Tochter darf ich trotzdem nicht sehen, und bald wird sie mich ganz vergessen haben.« Dem Mann traten Tränen in die Augen.

Mattias spürte Zorn in sich aufsteigen, doch er musste einen kühlen Kopf bewahren, wenn er gute Arbeit leisten wollte. Manchmal war es nicht leicht, die notwendige Balance zwischen innerem Engagement und professioneller Distanz zu finden.

Einige Minuten später füllte er die formale Auftragsbestätigung aus, die sein neuer Mandant soeben unterschrieben hatte. Bei ihrem Abschied schien der Mann zumindest ein bisschen Hoffnung geschöpft zu haben. Mattias hatte versprochen, der Gegenseite gleich heute Nachmittag einen Brief zu schreiben und innerhalb weniger Wochen eine Klageschrift einzureichen, falls er weiterhin keinen Umgang mit seiner Tochter pflegen durfte.

Aber vorher musste er sich um etwas anderes kümmern: Vor zwei Wochen war seine Frau Lotta beim Ausparken aus der eigenen Garage mit ihrem Zweitwagen kollidiert – sie hatte es also fertiggebracht, ihre beiden Autos gleichzeitig zu demolieren. Folglich hatten sie jetzt zwei Versicherungsschäden am Hals …

Mattias hatte eine Idee. In Lottas Namen schrieb er eine Schadensanzeige, in der er erklärte, der andere Wagen habe falsch geparkt; nur deshalb hätte sie ihn beim Zurücksetzen versehentlich gestreift. Danach verfasste er eine zweite Schadensanzeige in seinem eigenen Namen, in der er erklärte, sein Wagen habe ganz unschuldig an Ort und Stelle gestanden, als ein anderes Fahrzeug in ihn hineingerast sei.

Die Versicherung durfte entscheiden, wer den Unfall verursacht hatte, aber eine Selbstbeteiligung wurde in keinem Fall fällig.

Zufrieden wählte Mattias die Nummer seiner Frau, um ihr von seinem Coup zu berichten. Sie lachte und bezeichnete ihn als »Trickser«.

»Dir ist doch nichts dazwischengekommen?«, fragte sie, als das Gespräch versiegte.

»Nein, nein. Wir sehen uns um vier im Krankenhaus.«

»Wie schön, dass du pünktlich bist«, sagte Lotta und gab ihm einen flüchtigen Kuss.

»Ich war nur ein einziges Mal zu spät, und das war, als ich nicht rechtzeitig vom Oberlandesgericht weggekommen bin«, verteidigte sich Mattias.

»Egal, Hauptsache, du bist da.«

Lotta war im sechsten Monat schwanger und ging so sehr in ihrer Rolle auf, dass die sechsjährige Rebecka bereits eifersüchtig wurde.

Sie gesellten sich zu zwei anderen Paaren, die schon in der Kuschelstube saßen, und warteten auf die Hebamme. Auch die Männer versuchten, ein wenig Smalltalk zu machen, was Mattias jedoch als ziemlich verkrampft empfand. Die Frauen gingen viel natürlicher miteinander um, als fühlten sie sich durch ihre großen Bäuche verbunden.

Margareta, die Hebamme, kam fast eine halbe Stunde zu spät. Heute trafen sie sich zum vierten Mal, und Mattias hatte schon beim ersten Mal bemerkt, dass Margareta in einer Tour quasselte, ohne je etwas Substanzielles zu sagen. Lotta hatte darauf entgegnet, er würde eben das typische Schwarz-Weiß-Denken eines Juristen an den Tag legen. Eben nicht, hatte er gedacht, simples Schwarz-Weiß-Denken ist doch eher Sache der Journalisten. Aber er hatte sich den Kommentar verkniffen.

Hier konnte er wenigstens nicht einnicken wie neulich, als sie auf weichen, blauen Matratzen in einem schummrigen Raum gelegen waren und Atemübungen gemacht hatten. Damals war er erst wieder zu sich gekommen, als Lotta ihm einen Ellbogen in die Seite gestoßen hatte.

»Heute wollen wir uns mit den verbleibenden Monaten bis zur Entbindung beschäftigen«, erklärte Margareta, ließ sich auf einem Stuhl in der Mitte des Raums nieder und bat die anderen, sich im Kreis um sie herum zu setzen.

Wie bei den Anonymen Alkoholikern, dachte Mattias.

Margaretas Stimme wurde sehr sanft, sie legte den Kopf schief. »Ich möchte, dass ihr von euren Gefühlen angesichts des großen, magischen Ereignisses erzählt, das euch bevorsteht.«

Die drei werdenden Mütter plapperten gleichzeitig drauflos, während die Männer auf ihren Stühlen hin und her rutschten. Es folgte eine fünfunddreißigminütige Diskussion, zu der Mattias kein einziges Wort beitrug. Vielmehr ging ihm durch den Kopf, was er in der nächsten Zeit alles zu erledigen hatte.

»Und wie denkst du darüber … Martin?«, fragte Margareta plötzlich.

»Mattias!«

»Ach ja, richtig. Was denkst du, Mattias?«

Er konnte ja schlecht zugeben, dass er gerade an die Arbeit dachte. »Ich weiß nicht … Also manchmal nehme ich eine Klopapierrolle und halte sie an Lottas Bauch, dann kann man den Herzschlag hören.« Am liebsten hätte er sich auf die Zunge gebissen. Warum erzählte er hier, was er und seine Frau im Schlafzimmer trieben? Aus dem Augenwinkel sah er, wie die beiden anderen Väter in spe grinsten.

Aber Margareta war ganz hingerissen. »Wunderbar, Mattias, das ist eine wunderbare Art, Kontakt zu deinem Kind aufzunehmen.« Ihre Stimme wurde sanfter denn je, und Mattias beschloss, von nun an und bei allen zukünftigen Treffen die Klappe zu halten.

3»Siebzehn, achtzehn, neunzehn. Ausgezeichnet, wir sind vollzählig«, stellte Gerda an der Passkontrolle in Heathrow fest – wie die Lehrerin einer Schulklasse, die zum ersten Mal auf Klassenfahrt ging. Einige Reichstagsabgeordnete störten sich offenbar an der strengen Behandlung, doch wenn man sie nicht an die Kandare nahm, dachte Gerda, konnte wer weiß was passieren.

Die gemeinsame Auslandsreise zu Beginn der Legislaturperiode war ihre Idee gewesen. Als frisch gebackene Vorsitzende des Justizausschusses wollte sie sogleich ihre Tatkraft unter Beweis stellen, um jeder Kritik, sie sei zu passiv, von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen. Derlei Vorwürfen war sie in ihrer Zeit als Ministerin allzu oft ausgesetzt gewesen. Egal, jetzt waren sie erst mal in London, wo sie der örtlichen Polizei sowie dem Strafgerichtshof, dem sogenannten Old Bailey, einen Besuch abstatten und nebenbei das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken wollten. Gerda war zufrieden; die Reise ließ sich gut an.

»Ich gehe davon aus, dass Sie alle Ihren Pass dabeihaben«, sagte sie jetzt. »Sie wissen ja bestimmt, dass England das Schengener Abkommen nicht vollständig …«

»Großbritannien!«, unterbrach ein weibliches Mitglied der Linkspartei.

»Bitte?« Gerda hatte den Faden verloren.

»Sie waren doch auf tausend EU-Versammlungen in Brüssel. Da sollten Sie eigentlich am besten wissen, dass Großbritannien eine gemeinsame Außenpolitik hat.«

Gerda ließ sich nichts anmerken. Später würde sich schon noch eine Gelegenheit ergeben, die kleine Kommunistin zurechtzuweisen. So ein vorlautes Auftreten war sie aus ihrer Zeit als Ministerin nicht gewohnt. Innerhalb der Regierung wurde zumindest ein höflicher Umgangston gepflegt, während sich manche Reichstagsabgeordnete benahmen, wie es ihnen gerade in den Kram passte. »Wir nehmen die U-Bahn«, fuhr sie fort, um sogleich wieder die Initiative zu ergreifen.

»Ist die auch sicher?«, fragte ein junger Liberaler. »Ich meine, bei der heutigen Terrorgefahr hat man da schon ein mulmiges Gefühl.«

»Badewannen fordern mehr Opfer als Terroranschläge«, bemerkte Carlos. »Ganz zu schweigen von den vielen Verkehrstoten.«

Carlos Fernandez war der Shootingstar der Volkspartei, und auch Gerda schätzte ihn außerordentlich. Hätte die Koalition die Wahl gewonnen, wäre er mit Sicherheit Minister geworden. Selbst seine schärfsten politischen Gegner setzte er aus Prinzip nicht persönlich herab, und daran, fand Gerda, konnten sich die meisten seiner Kollegen ein Beispiel nehmen. Manche Politiker hatten sich geradezu darauf spezialisiert, andere zu diffamieren, statt den eigenen Standpunkt deutlich zu machen.

Unterdessen hielt die Diskussion um das geeignete Verkehrsmittel unvermindert an.

»Taxi kommt nicht infrage«, sagte Jan-Olov Pettersson kategorisch. »Darf ich daran erinnern, dass Expressen all unsere Auslagen penibel kontrolliert?«

»Mit der U-Bahn geht’s sowieso viel schneller«, ergänzte die Büroleiterin, worauf sich der gesamte Tross in Bewegung setzte.

Beim Einchecken im Hotel kam es zu erneuten Unstimmigkeiten hinsichtlich der weiteren Programmgestaltung. Einige begnügten sich mit der Hotelbar, andere wollten sich lieber in der Stadt vergnügen. Gerda musste vor allem darauf achten, niemanden aus den Augen zu verlieren und selbst nicht in schlechte Gesellschaft zu geraten. In manchen Ausschüssen blieben die Parteikollegen auch auf Reisen streng unter sich, doch heute betrachtete sie es nicht als ihre Aufgabe, die Parteigrenzen aufrechtzuerhalten. Ich habe genug getan, dachte sie.

Als sie gerade überlegte, wie sie den Abend verbringen sollte, kam Carlos zu ihr herüber. »Kommst du mit auf ein Bier?«

»Ja, ich weiß nicht …«, erwiderte sie, aber ihre Freude über die Einladung war nicht zu übersehen. »Eigentlich wollte ich noch ein bisschen lesen.«

»Ach, komm schon!« Carlos lachte. »Ich würde mich wirklich freuen, wenn du uns Gesellschaft leistest. Außerdem gibt es da noch eine Sache, die Jan-Olov und ich mit dir besprechen möchten.«

Gerda lächelte verlegen und nickte.

Wie erwartet war es im Pub brechend voll. Das Politikergrüppchen konnte gerade noch drei Hocker an der Bar ergattern.

Gerda fand sich in einer ungewohnten, aber spannenden Umgebung wieder. Hinter der Bar hing ein riesiger Spiegel, auf den Regalbrettern drängten sich zahllose Flaschen. Die Wände bestanden aus roten Backsteinen, offenbar handelte es sich um ein altes Fabrikgebäude. Auf einem großen Bildschirm lief irgendein Fußballspiel, das von der Hälfte der Gäste, fast ausschließlich Männer mittleren Alters, lautstark kommentiert wurde.

»Interessierst du dich für Fußball?«, fragte Jan-Olov mit einem Blick auf den Fernseher.

»Eher weniger«, entgegnete Gerda. »Der einzige Sport, mit dem ich was anfangen kann, ist Eiskunstlaufen«.

»Nicht mal, wenn Bajen spielt?«, hakte Carlos nach.

»Du meinst Hammarby.« Gerda nippte an ihrem Bier.

So gutmütig, wie Carlos und Jan-Olov nickten, wollten sie ihre Ausschussvorsitzende anscheinend wirklich nicht auf den Arm nehmen. Ach, wären doch alle Reichstagsabgeordneten so sympathisch, dachte Gerda.

Allerdings trank Jan-Olov sein Bier auffällig schnell. Als er das Glas binnen weniger Minuten leerte, erinnerte Gerda sich, dass sie schon öfter von einem ernsthaften Alkoholproblem des Sozialdemokraten gehört hatte. Auch nach dem Festakt zum Beginn des neuen »Reichstagsjahrs« war er angeblich alles andere als nüchtern gewesen, und das vor den Augen sämtlicher namhafter Journalisten! Er hatte sich wohl nur so glimpflich aus der Affäre ziehen können, weil er ein Mann war. Frauen mit Alkoholproblem hatten es da deutlich schwerer, dachte sie in Gedanken an Gudrun Schyman.

»Wie wär’s mit einer zweiten Runde?«, fragte Jan-Olov und wischte sich mit dem Handrücken Schaum von der Oberlippe.

»Schaut euch mal die Tattoos an.« Gerda machte eine Kopfbewegung in Richtung Barkeeper, der glücklicherweise viel zu beschäftigt war, um mitzubekommen, wie die drei schwedischen Gäste die grün-schwarzen Figuren auf seinen schwellenden Oberarmen studierten.

Jan-Olov deutete auf Carlos’ Oberarm. »Sind Tattoos eigentlich weit verbreitet in Argentinien?«

»Nein. Ich hab mir meins in Schweden machen lassen, als ich sechzehn war.«

»Igitt!« Gerda verzog das Gesicht.

Carlos lachte. »So kann man’s natürlich auch sehen.«

»Und was für ein Tattoo ist das genau?«, fragte Jan-Olov.

Gerda bemerkte den glasigen Blick, mit dem der Sozialdemokrat seinen Kollegen anstarrte. Wie schnell der Alkohol doch wirkt, dachte sie, dabei hatten wir es eben noch so gemütlich. Natürlich gerieten Politiker ständig aneinander, aber doch auffällig häufig auf internen Parteifesten oder wenn unter Alkoholeinfluss über wichtige Posten diskutiert wurde. Und bei Streitereien in ihrem Bekanntenkreis war ebenfalls meist Alkohol im Spiel.

Auch Carlos hatte bemerkt, dass die Stimmung kippte, und schien sich nicht ganz sicher zu sein, ob er Jan-Olovs Frage beantworten sollte. »Ein Name«, meinte er schließlich. »Petronella.«

Jan-Olov lachte und orderte noch drei Bier, obwohl die Gläser vor Gerda und Carlos noch mehr als halb voll waren.

»Für mich nicht«, sagte Gerda, doch Jan-Olov überhörte sie einfach. Anscheinend hatte er im Lauf des Tages schon einiges getrunken, sonst hätten die beiden Biere nicht so heftig gewirkt. Eigentlich kannte sie ihn kaum, stellte Gerda fest, obwohl sie lange gemeinsam im Reichstag gesessen hatten. Normalerweise vermittelte er einen freundlichen, korrekten und zurückhaltenden Eindruck – solange er nichts getrunken hatte. Unter Alkoholeinfluss konnte er offensichtlich vom einen auf den anderen Moment sehr persönlich werden. Wie sie wusste, hatte er vor langer Zeit ein Kind verloren, ein tragisches Schicksal, das er allerdings bei passender Gelegenheit jedem unter die Nase rieb. Das muss ich mir nicht schon wieder anhören, dachte sie, als Carlos das Thema wechselte.

»Jan-Olov und ich haben ein gemeinsames Projekt beschlossen: eine Initiative gegen Rassismus über alle Parteigrenzen hinweg. Wir werden die verschiedensten Teile der Gesellschaft aufrufen, uns zu unterstützen.«

»Und es wäre sehr schön, wenn du dich auch einbringen würdest«, fügte Jan-Olov hinzu, während er sich ein paar Erdnüsse in den Mund warf. Plötzlich wirkte er wieder absolut entspannt; seine gute Laune war genauso schnell zurückgekehrt, wie sie verschwunden war.

Gerda wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Im Grunde war sie weder analytisch veranlagt noch besonders reaktionsschnell. »In meiner Position als Ausschussvorsitzende könnte das ein wenig schwierig sein«, entgegnete sie schließlich – womit sie sagen wollte: Ich kann mich nicht zu einer parteiübergreifenden Zusammenarbeit äußern, ohne mich mit dem Fraktionsvorsitzenden beraten zu haben. Solche ehrenhaften Vorschläge klangen immer ganz toll, aber Gerda hatte sich mit der Zeit eine gesunde Skepsis angewöhnt.

»Na ja«, meinte Carlos. »Wir werden schon mal unseren Aufruf starten, du kannst ja später immer noch zu uns stoßen.«

»Das wird eine große Sache.« Jan-Olov zog einen Stift und ein schwarzes Notizbuch aus der Tasche, das er offenbar stets bei sich trug, und notierte rasch irgendetwas. Dann schlug er mit Carlos ein und lehnte sich über die Theke. »Three more beers, please.«

4»Neben meiner Arbeit für die Polizeipräsidentin Carin Götborg, die natürlich noch einen eigenen Pressesprecher hat, bin ich auch für das Landeskriminalamt zuständig«, erklärte Petra Holm und steckte sich eine Gabel Thunfischsalat in den Mund.

Susanne Dahlgren nickte schweigend.

»Meiner Meinung nach werden wir uns oft fragen müssen, ob wir uns an die Medien wenden oder eine Sache lieber intern behandeln sollten«, fuhr Petra fort. »Im Zweifelsfall liegt die Entscheidung natürlich bei dir.«

»Mmh.« Irritiert blickte Susanne zum Nebentisch, an dem eine Gruppe junger Polizisten in Uniform einen solchen Radau veranstaltete, dass man kaum sein eigenes Wort verstand. Warum mussten Männer nur immer so einen Krach machen?

Susanne und Petra saßen im Restaurant Pflaumenbaum im Polizeipräsidium auf Kungsholmen, wo sich Polizisten im Schichtdienst schon in aller Frühe am Frühstücksbüfett bedienen konnten. Hier hatte auch der frühere Reichspolizeichef nach seinem Rausschmiss seine Abschiedsrede gehalten. Susanne war nicht besonders gern im Pflaumenbaum, denn hier ging es oft zu wie in einer Schulmensa; wie so viele ihrer Kollegen spazierte sie lieber zu Bee’s Thai Food auf der anderen Seite der Kungsholmsgatan hinüber. Na ja, wenigstens wirft niemand mit Essen um sich, dachte sie.

»Rede ich zu viel?«, fragte Petra unterm Kauen.

Susanne zuckte zusammen.

»Nein, nein, entschuldige. Ich war nur in Gedanken. Du hast also für die ehemalige Justizministerin gearbeitet?«

»Ja, aber nur, bis sie abgewählt wurde. Im Reichstag haben die Parteien ihre eigenen Presseleute, und ehrlich gesagt will ich da auch gar nicht arbeiten. Lieber hier. Übrigens werde ich die erste Pressesprecherin der Stockholmer Polizei sein, die nie Uniform tragen wird. Ich bin schließlich keine Polizistin.«

Susanne nickte. Die neue Pressesprecherin gefiel ihr – sie wirkte temperamentvoll und spontan, was Susanne auch gerne von sich behauptet hätte. Doch sie konnte es sich einfach nicht verkneifen, ihren Tagesablauf stets bis ins kleinste Detail durchzuplanen. Immer musste sie alles unter Kontrolle haben, unvorhergesehene Ereignisse hasste sie wie die Pest.

»Und wie lautet dein offizieller Titel?«, erkundigte sich Petra.

»Einsatzleiterin im Dezernat für Gewaltverbrechen beim Landeskriminalamt.«

»Ups, da kann ich wohl nicht ganz mithalten.« Petra angelte einen Notizblock und einen Stift aus der schwarzen Tasche, die neben ihr auf dem Stuhl lag.

Ja, Susannes neuer Job hatte einen ziemlich umständlichen Namen, das musste sie zugeben. Außerdem hatte sie bereits am eigenen Leib erfahren, wie schwer es war, plötzlich eine Führungsposition einzunehmen – vor allem wenn man eine große Gruppe von Mitarbeitern dazu bringen musste, an einem Strang zu ziehen. Ihre Leute gehörten verschiedenen Generationen an und hatten sich oft ganz unterschiedliche Arbeitsstile angewöhnt. Und wenn es eine durch und durch konservative Berufsgruppe gab, dann die der Polizisten. Hier galt das elfte Gebot: So haben wir es schon immer gemacht, und so werden wir es auch weiterhin machen. Ältere Beamte misstrauten den Ausbildungsmethoden der »modernen« Polizeihochschulen, während die jungen Kollegen die Alteingesessenen als rückständig betrachteten.

Susanne hatte unzählige Personalfragen zu klären, darunter mehrere Anzeigen wegen angeblicher Dienstvergehen, vor allem im Zusammenhang mit übertriebener Gewalt bei Festnahmen. Die meisten waren unbegründet, aber viel zu viele hatten doch ihre Berechtigung, und das vor dem Hintergrund des starken Korpsgeists, der nach wie vor in der Polizei herrschte. In ihren Augen gab es nichts Abscheulicheres als Mitarbeiter, die sich gegenseitig deckten.

Ihr Teller war noch halb voll, als Petra sich entschuldigte: Sie habe noch einen Termin bei der Polizeipräsidentin, einige Jugendliche seien zu Besuch im Amt. Und schon war sie verschwunden.

Susanne grüßte noch ein paar Kollegen aus dem Drogendezernat, das ebenfalls zum Landeskriminalamt gehörte, ehe sie aufstand und ihr Tablett wegbrachte. Abgesehen von der Kantine gefiel ihr das neue, deutlich frischere Polizeipräsidium sehr gut. Hier kam man viel leichter in Kontakt mit den Kollegen.

Ein paar Minuten später saß Susanne hinter ihrem Schreibtisch im sechsten Stock.

Wieder mal fiel ihr auf, wie sehr sich ihre Arbeit verändert hatte, seit der frühere Chef des Landeskriminalamts, Christian Pedersen, zum Generaldirektor der nationalen Strafvollzugsbehörde befördert worden war. Während seiner Amtszeit hatte er die Arbeit des LKA ebenso effektiv wie skrupellos vorangetrieben. Rechtssicherheit für Angeklagte hatte nur auf dem Papier existiert, Vorschriften wurden rücksichtslos umgangen, zumal das Risiko, entdeckt zu werden, verschwindend gering war. Kein Wunder, dass Pedersen Erfolge vorweisen konnte, die sich bis zur Regierung herumsprachen, was ihm schließlich den prestigeträchtigsten Job des schwedischen Justizapparats eingebracht hatte. Einerseits war Susanne empört, dass er die Karriereleiter mit solchen Methoden emporgeklettert war, andererseits war sie heilfroh, den Typen endlich los zu sein. Sie fühlte sich, als hätte jemand ein Fenster aufgestoßen, und nun fegte der Wind durch die Räume und vertrieb den Mief vergangener Tage. Ihre Pläne, wieder als Staatsanwältin zu arbeiten, hatte sie sofort ad acta gelegt, und bald war die Beförderung gekommen.

Als sie ihr Mailprogramm öffnete, entdeckte sie eine Nachricht des Staatsanwalts, mit dem sie zusammenarbeitete: Er beantragte die erneute Vernehmung von vier Personen, die derzeit in Untersuchungshaft saßen. Aber warum? Ihrer Meinung nach sollte er entweder Anklage erheben oder die Leute auf freien Fuß setzen. Mit dem neuerlichen Verhör wollte er vermutlich auf Zeit spielen, ein taktischer Winkelzug, der nur dazu führte, dass Menschen länger hinter Gittern blieben als nötig.

Am Anfang hatte ihre Zusammenarbeit reibungslos funktioniert, vielleicht weil Susanne selbst aus der Staatsanwaltschaft kam. Doch inzwischen empfand sie ihren Werdegang eher als Nachteil. Gerade im Umgang mit ermittelnden Polizisten versuchte ihr männlicher Kollege ständig, den Platzhirsch zu spielen.

Sie schüttelte den Kopf. Warum gerate ich nur immer in solche Situationen? Das muss doch auch an mir liegen.

Dieser Gedanke verunsicherte sie so sehr, dass sie sich doch nicht gegen die erneute Vernehmung der betreffenden Personen aussprach. Stattdessen drängte sie nur zur Eile, auch weil sie sich erinnerte, wie sehr sie sich früher geärgert hatte, wenn sie sich während der Voruntersuchung mit sturen Polizeibeamten herumschlagen musste.

Von der Staatsanwaltschaft gingen nun mal die entscheidenden Maßnahmen aus. Punkt.

Außerdem hatte ihr ein Rechtsanwalt gemailt, um sich nach dem Ergebnis einer DNA-Untersuchung zu erkundigen. Post von Rechtsanwälten war eine Seltenheit, und bei diesen seltenen Gelegenheiten musste sie jedes Mal an Mattias Berglund denken.

Während ihrer kurzen Affäre hatten sie sich immer per Mail verabredet, meistens in ihrer Wohnung.

Natürlich war ihre Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen: Mattias war verheiratet, ein junger Vater. Und sie ließ sich aus Prinzip nicht mit verheirateten Männern ein.

Nach ein paar Wochen war sie zur Vernunft gekommen. Sie hatte sich eine Reise nach Barbados gegönnt, um über Mattias hinwegzukommen, und gleich am ersten Abend einen anderen Mann kennengelernt.

Er nannte sich Stefan, was sie ihm keine Sekunde lang abnahm, und sie behielt Recht: Bald stellte sich heraus, dass er sich den schwedischen Justizbehörden entzog. Der typische Steuerbetrüger. Als er begriff, dass sie für die Polizei arbeitete, ging er sofort auf Distanz, und eines Morgens war er plötzlich spurlos verschwunden.

Die nächste Mail stammte von einem Mann, der sich seit ein paar Wochen um sie bemühte. Er hieß Anders, arbeitete als Polizeidirektor in Söderort, hatte erwachsene Kinder und war seit einigen Jahren geschieden. Sie hatten sich auf einer der vielen Konferenzen für das Führungspersonal der Polizei kennengelernt.

Bisher waren sie nur einmal essen und einmal ins Theater gegangen. Wahrscheinlich wollte er sich damit ein wenig kulturinteressierter geben als die meisten seiner Kollegen, was bei der Polizei allerdings kein Kunststück war.

Eigentlich wusste sie, dass daraus niemals eine richtige Beziehung werden konnte. Es war eher ein Flirt in Ermangelung einer besseren Alternative.

Seufzend antwortete sie ihrem Verehrer, sie habe dieses Wochenende keine Zeit – eine glatte Lüge. Mit zwei erwachsenen Kindern, die sich noch dazu auf anderen Kontinenten aufhielten, hatte sie an den Wochenenden alle Zeit der Welt. Daneben hatte sie ein paar Freundinnen, die sich in ihren Ehen langweilten, und Ewa, die ebenfalls geschieden, aber bedeutend abenteuerlustiger war als sie. Bei ihren sonntäglichen Spaziergängen im Park erzählte Ewa mit Vorliebe von ihren neuesten Eroberungen, und Susanne hörte stets geduldig zu, denn sie fand die Geschichten wirklich aufregend. Oft hatte sie hinterher das Gefühl, selbst an den nächtlichen Abenteuern mit Männern teilgenommen zu haben, die sonderbare sexuelle Vorlieben hegten oder verzweifelten, wenn sie im Bett versagten.

Ewas Auswärtsspiele – ein kindischer Ausdruck, den Susanne hin und wieder gebrauchte – waren so ganz anders als ihre eigenen Erlebnisse. Wenn sie, was selten genug vorkam, einem Mann nach Hause folgte, ging es meist sehr konventionell und eher langweilig zu. Nur mit Mattias war es anders gewesen.

War es nicht merkwürdig, dass sie ihm noch nie auf der Straße begegnet war? Sie arbeiteten doch beide mitten in Kungsholmen. Da sollte man sich eigentlich zwangsläufig über den Weg laufen.

Nicht dass sie ihn vermisste. Ganz und gar nicht, redete sie sich ein. Ihr Beschluss war endgültig, selbst wenn er wider Erwarten noch einmal Interesse an ihr zeigen sollte.

Doch einem 44-jährigen Single fiel es eben schwer, das Fehlen einer intimen Beziehung nicht als Mangel zu empfinden.

Oder das Fehlen von Liebe.

5Sechs Tage später veröffentlichten Carlos Fernandez und Jan-Olov Pettersson ihren Aufruf in der Zeitung Dagens Nyheter.

Jan-Olov wusste, dass es unmöglich war, die Reaktion der Medien vorauszuahnen. Unzählige Politikerinitiativen verliefen im Sande, ohne die geringsten Spuren zu hinterlassen – wie durchdacht und klug sie auch sein mochten.

Und eine Antirassismus-Kampagne war beileibe nichts Neues. Doch die Initiative bekam unerwartet Rückenwind durch eine brutale, rassistisch motivierte Tat, die sich vor zwei Tagen in Trollhättan ereignet hatte: Zwei dreizehnjährige Flüchtlingskinder waren von mehreren Skinheads brutal verprügelt worden, was in den Medien für großen Wirbel gesorgt hatte. Polizisten, Staatsrechtler, Historiker und nicht zuletzt Politiker debattierten schon im Frühstücksfernsehen über das Verbrechen, allerdings ohne neue Erkenntnisse zutage zu fördern. Man war sich lediglich einig, dass der Kampf gegen den Rassismus intensiviert werden müsse.

Doch dann veröffentlichten Carlos Fernandez und Jan-Olov Pettersson einen Aufruf, der sich explizit an die gesamte Nation wandte und unabhängig von der politischen Ausrichtung konkrete Maßnahmen forderte, die sich nicht nur auf die Polizeiarbeit, sondern auch auf den Informationsfluss am Arbeitsplatz oder den Schulunterricht bezogen. Selbst Sportvereine und Kirchen sollten ihren Beitrag leisten.

Das Timing war perfekt, die Resonanz enorm.

In Funk und Fernsehen wurde der Aufruf zur Meldung des Tages, in der Radiosendung P1 am Morgen kamen Carlos und Jan-Olov live zu Wort.

Alle waren voll des Lobes für die Initiative, die sich bald überall herumgesprochen hatte: Der Reichspolizeichef kündigte an, das Thema auf der nächsten Konferenz für Führungskräfte zur Sprache zu bringen; der Vorsitzende des schwedischen Sportbunds wollte sämtliche Sportvereine des Landes anschreiben; und selbst der Ministerpräsident konnte seine Begeisterung kaum zügeln. Dass der Vorstoß nicht aus der Regierung, sondern aus dem Reichstag kam, deutete er kurzerhand zum Vorteil um. Er wollte die Kampagne sogar auf der nächsten EU-Versammlung in Brüssel vorstellen, um andere Staaten zur Mitarbeit zu bewegen.

Man hätte meinen können, es hätte sich nie zuvor irgendjemand zu diesem Thema geäußert. Als hätte es all die früheren Konferenzen, Beschlüsse und Maßnahmen nie gegeben.

Carlos und Jan-Olov wurden als Helden gefeiert. Dass sich Jan-Olov in seiner achtzehnjährigen Reichstagskarriere noch nie auf diesem Gebiet profiliert hatte, gereichte ihm fast zum Vorteil. Carlos hingegen, ohnehin einer der beliebtesten schwedischen Politiker und überaus bewandert in Integrationsfragen, wurde mehr denn je als erfrischendes Gegenmodell zu den oft langweiligen und profillosen Abgeordneten bejubelt. Noch am selben Nachmittag versprachen die Stadträte von Stockholm, Göteborg und Malmö, das Thema auf kommunaler Ebene voranzubringen.

Am Abend nahm Carlos an der Talkshow Kvällsöppet teil, die live im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Wie vor jeder Fernsehsendung hatte er sich minutiös vorbereitet, da er genau wusste, wie wichtig ein überzeugendes Auftreten in den Medien für einen Politiker sein konnte. Und sein Aussehen war dabei mindestens so entscheidend wie seine Äußerungen: Er trug ein unifarbenes Hemd, da gestreifte Hemden auf dem Bildschirm zum Flimmern neigten, und darüber ein Sakko. Auf die Krawatte verzichtete er im letzten Moment, um etwas legerer rüberzukommen.

Im Studio erwartete ihn eine kleine Zuschauertribüne, auf der ein ausgewähltes Publikum saß, darunter einige geladene Gäste, die ebenfalls zu Wort kommen sollten. Zentral davor stand ein Tisch, von dem aus Moderator Lennart Ekdal die Diskussion zwischen Carlos und dem Schwedendemokraten Carl Struwe leiten würde. Struwe war der einzige Politiker, der sich öffentlich gegen den Aufruf äußern wollte.

Bald hatten alle ihre Plätze eingenommen, die Sendung würde in wenigen Minuten beginnen.

Die meisten Zuschauer rutschten nervös hin und her, weil sie an einer Liveübertragung teilnehmen sollten, während sich die geladenen Gäste vor allem darum sorgten, ob sie auch genügend Redezeit abbekommen würden. Sie durften sich mit Handzeichen melden, was jedoch gleichermaßen diskret vonstattengehen musste. Die beiden Diskutanten standen bereits hinter ihrem Pult, ein Glas Wasser vor sich. Carl Struwe trommelte nervös auf der Tischkante herum, Schweißtropfen glänzten auf seiner Stirn. Mehrmals musste eine Mitarbeiterin der Maske herbeieilen, um ihn frisch zu pudern.

Unterdessen war Carlos die Ruhe selbst – er plauderte mit dem Moderator über Fußball. Auftritte im Fernsehen machten ihn nicht nervös, ganz im Gegenteil. Er empfand sie als inspirierend.

Die Produzentin rief den Kameraleuten ein paar letzte Kommandos zu, während sie die Minuten bis Sendebeginn herunterzählte. Eine Kamera war an einem großen schwenkbaren Arm befestigt, der sich nun in Bewegung setzte wie eine mechanische Schlange.

Kurz darauf lief der Countdown der letzten zehn Sekunden, als stiege jeden Moment eine Weltraumrakete in den Himmel.

Und los.

Lennart Ekdal ging ein paar Schritte auf die Kamera zu, begrüßte die Zuschauer im Studio und zu Hause vor dem Fernseher und erklärte, worum es heute Abend gehen würde. »Wir wollen uns heute einem einzigen Thema widmen: der von Carlos Fernandez und Jan-Olov Pettersson gemeinsam ins Leben gerufenen Kampagne gegen Rassismus. Erst kürzlich hat uns der brutale Übergriff auf zwei Kinder von Asylbewerbern schmerzlich vor Augen geführt, wie aktuell dieses Problem ist. Als Diskussionspartner von Carlos Fernandez begrüßen wir Carl Struwe, der dem Führungskreis der Schwedendemokraten angehört.«

Die Kamera schwenkte über die Zuschauer hinweg und rückte die beiden Diskutanten ins Bild, die dem Publikum zunickten.

»Herr Fernandez«, begann der Moderator, indem er sich Carlos zuwandte. »Könnten Sie den Hintergrund Ihrer Initiative erläutern?«

Carlos wartete eine Sekunde, ehe er antwortete. »Ich bin im Argentinien der Siebzigerjahre aufgewachsen. Ich weiß, wie es ist, in einem Land zu leben, in dem es weder Demokratie noch Menschenrechte gibt. Doch selbst hier in Schweden, dem demokratischsten Land der Welt, haben wir mit Rassismus zu kämpfen. Auch hier gibt es Fremdenhass, sei es in offener oder latenter Form, und das können wir nicht hinnehmen.«

»Was hat Sie dazu veranlasst, eine parteiübergreifende Allianz zu schmieden?«

»Ich denke, dass allen Parteien daran gelegen sein sollte, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Da haben wir von der Volkspartei den Sozialdemokraten oder der Umweltpartei nichts voraus. Und ein gemeinsames Anliegen sollte man auch gemeinsam angehen.«

Lennart Ekdal nickte und wandte sich an den Schwedendemokraten, der schon ungeduldig mit den Füßen scharrte.

»Doch Sie sind gegen die Initiative, Herr Struwe?«

»Wir sind der Meinung, dass man sich lieber um die Lebensbedingungen der Rentner oder die Situation in den Krankenhäusern kümmern sollte. Verlogene kommunistische Parolen helfen da nicht weiter!«

Wieder nickte Lennart Ekdal. »Lassen wir nun unsere weiteren Gäste zu Wort kommen.«

Zunächst meldete sich ein Historiker, der auf nazistische Gruppierungen spezialisiert war. Seine Aussage war klar auf Struwe gemünzt: »Minderheiten und gesellschaftliche Problembereiche gegeneinander auszuspielen, gehört seit jeher zu den typischen Strategien der extremen Rechten.«

»Indem sie gemeinsame Anliegen der Volksparteien als kommunistische Propaganda diffamieren«, fügte ein Politologe der Universität Göteborg hinzu, »entlarven sich die Schwedendemokraten selbst: Sie entwerfen das reinste Zerrbild unserer politischen Kultur.«

Lennart Ekdal nickte wohlwollend. »Was sagen Sie dazu, Herr Fernandez, dass die Situation der Rentner gegen Ihre Initiative in Stellung gebracht werden soll?«

Carlos’ Blick wanderte in aller Ruhe vom Moderator zu Struwe. »Ich denke, dass Herr Struwe ein berechtigtes Anliegen formuliert. Sicher kann man darüber streiten, ob hier die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Und selbstverständlich muss es jedermann möglich sein, seine Meinung ungehindert zum Ausdruck zu bringen. Die Meinungsfreiheit ist unser höchstes Gut. Allerdings glaube ich, dass gerade unsere älteren Mitbürger aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs sehr genau wissen, was Rassismus bedeuten kann.«

Lennart Ekdal verzog das Gesicht. Natürlich sollten sich die Diskutanten nicht gegenseitig beschimpfen oder einander fortwährend ins Wort fallen, aber allzu große Einigkeit war noch schlimmer. Da griffen die Zuschauer schnell zur Fernbedienung.

Währenddessen wirkte Carl Struwe vor allem verwundert. Anscheinend wusste er nicht, dass Carlos prinzipiell auf persönliche Attacken verzichtete. Struwe war erhitzte Debatten gewohnt; eine andere Art der Auseinandersetzung beherrschte er nicht, und entsprechend fiel seine Reaktion aus. »Ich finde es schon merkwürdig, dass jemand, der nicht mal in diesem Land geboren ist, uns Schweden sagen will, was wir zu tun haben! Eine solche Person sollte überhaupt nicht im Reichstag sitzen! Es gibt genug andere, die mit unseren Traditionen viel besser vertraut sind. Wenn Typen wie Sie im Reichstag das Sagen haben, werden schwedische Frauen bald Burka tragen müssen!«

Ein empörtes Raunen ging durchs Publikum, mehrere Gäste hoben die Hand, um eine bissige Erwiderung loszuwerden. Der ehemalige Direktor des Österåker-Gefängnisses konnte sich nicht beherrschen. »Wenn Sie glauben, dass man in Argentinien Burka trägt, disqualifizieren Sie sich selbst!«

Während die anderen immer noch verzweifelt Handzeichen gaben, war Carlos erneut das Wort erteilt worden. »Hin und wieder sagen wir doch alle Dinge, die inhaltlich falsch sind. Natürlich will ich nicht, dass der Reichstag eines Tages eine Burkapflicht für schwedische Frauen beschließt. Allerdings bin ich überzeugt – bei allem Respekt, Herr Struwe –, dass es nicht so weit kommen wird. Vielmehr würde ich es begrüßen, wenn mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund in den Reichstag einziehen würden.«

So ging es eine Weile weiter.

Carl Struwe griff blindwütig an, Carlos wehrte sämtliche Attacken höflich und gelassen ab und fand darüber hinaus Zeit, eigene Gedanken zur Antirassismus-Kampagne zu entwickeln.

Am Ende der Sendung waren die Sympathien des Publikums klar verteilt. Der charmante Verfechter der Initiative hatte noch die letzten Zweifler überzeugt. Zum Schluss gab es ein allgemeines Händeschütteln unter geladenen Gästen und Zuschauern. Nur mit Carl Struwe wollte niemand etwas zu tun haben – außer Carlos, der sich in aller Form bei seinem Diskussionspartner bedankte, ehe er das Studio verließ.

Fünfundzwanzig Minuten später war er zurück in seinem Einfamilienhaus in Nacka. Zu seiner Enttäuschung hatte sich seine Frau Anna bereits schlafen gelegt. Kurz überlegte er, ob er sie wecken sollte, setzte sich dann aber lieber an den Computer, um nachzusehen, was die Internetausgaben der Zeitungen über die Talkshow schrieben. Zufrieden nahm er das Ergebnis einer Onlineabstimmung zur Kenntnis: Er war zum eindeutigen Sieger der Debatte gekürt worden. Sicherheitshalber gab er noch eine Stimme für sich ab, druckte das Ergebnis aus und heftete es ab.

Carlos streckte sich. Hinter ihm lag ein sechzehnstündiger Arbeitstag. Er konnte zufrieden sein.

6»Zunächst möchte ich auf eine Direktive der Polizeipräsidentin zu sprechen kommen.«

Das Gemurmel im Konferenzzimmer wurde kaum leiser.

Susanne blickte über die Schar aus ungefähr dreißig Polizisten hinweg. Wie jeden Morgen waren die Mitarbeiter ihres Dezernats zusammengekommen, um aktuelle Anliegen zu besprechen, wenn auch nicht mehr ganz so früh am Morgen: Da man sich als moderner Arbeitgeber sah, der den Kollegen mit Familie Gelegenheit geben wollte, ihren Nachwuchs zuvor in Krippe, Kindergarten oder Schule zu deponieren, hatte man die allmorgendlichen Treffen inzwischen auf Viertel nach acht verschoben.

Bei der Polizei fing man seit jeher früh an. Schon vor sieben herrschte im Präsidium geschäftige Betriebsamkeit, während sich die Räume im Lauf des Nachmittags zusehends leerten. Susanne passten diese Arbeitszeiten ausgezeichnet. Sie war eine Frühaufsteherin, die jeden Morgen vor der Arbeit trainierte.

Jetzt klopfte sie dezent auf den Tisch.

Wie immer hatten sich zwei ältere Polizisten in den hintersten Winkel des länglichen Raums zurückgezogen, um ihre Distanz zu den anderen zu dokumentieren. Statt sich an der allgemeinen Diskussion zu beteiligen, unterhielten sie sich lieber untereinander. Wahrscheinlich ging es ihnen gegen den Strich, eine weibliche Vorgesetzte zu haben, und Susanne wusste nicht recht, wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollte.

»Wie ich schon sagte«, wiederholte sie und hob die Stimme, »gibt es eine Anweisung der Polizeipräsidentin …« Sie zögerte. Wirkte es nicht ein wenig lächerlich, gegen das Geschwätz der anderen anzureden? Aber einfach nur dazustehen und darauf zu warten, dass die beiden älteren Kollegen ihr Privatgespräch beendeten, wäre noch peinlicher gewesen. Mit den beiden muss ich mich mal unter vier Augen unterhalten, dachte sie, während sie versuchte, ihre Irritation zu überspielen.