Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Frankreich im März 1314 Jacques de Molay, Großmeister der Tempelritter, stirbt in den Flammen des Scheiterhaufens. Mit seinem Tod wird der junge Bertrand de Comminges, der illegitime Sohn des Papstes, zum Gejagten. Denn nur er allein kennt den Schlüssel zum legendären Schatz der Templer: drei geheime Zeichen in drei ganz besonderen Steinen in Avignon. Gelingt es ihm, sein Wissen zu bewahren, oder gerät auch er in die Fänge der Inquisition.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 825

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

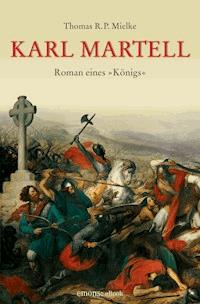

Thomas R. P. Mielke, 1940 als Sohn eines Brasilienpastors in Detmold geboren, lebt in Berlin. Nach der Ausbildung zum Fluglotsen und dem Besuch der Werbeakademie Hamburg arbeitete er drei Jahrzehnte als Kreativdirektor in internationalen Werbeagenturen. Neben Krimis und preisgekrönter Science-Fiction schrieb er historische Bestseller wie »Gilgamesch« und »Attila«. Seine Romane erreichen sechsstellige Auflagen und wurden in mehrere Sprachen übersetzt, darunter Spanisch, Russisch, Türkisch und Arabisch. Im Emons Verlag erschienen »Colonia– Roman einer Stadt«, »Karl Martell– Roman eines ›Königs‹«, »Jakob der Reiche– Roman eines Bankiers« und »Karl der Große– Der Roman seines Lebens«. 2016 erschien hier auch die zusammen mit Astrid Ann Jabusch erarbeitete und mit dem Deutschen Fantasy Preis ausgezeichnete Jubiläumsversion des vor fünfhundert Jahren erstmals gedruckten Mittelalter-Versepos »Orlando Furioso– Der rasende Roland«.

Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich in das historische Umfeld eingebettet. Einige Personen, Orte, Ereignisse und Schreibweisen sind historisch belegt, andere sind es nicht oder im heutigen Verständnis gezeichnet.

©2017 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: akg-images/ISRAELSILVESTRE, shutterstock.com/chen, iStockphoto.com/javarman3 Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Recherchen und Mitarbeit: Astrid Ann Jabusch, Swenja Karsten Lektorat: Christina Kuhn eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-126-0 Der Roman der Päpste von Avignon Vollständig überarbeitete Neuausgabe der »Avignon-Trilogie«

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

PROLOG

Es war nur eine Handvoll frommer Ritter, die sich nach dem ersten Kreuzzug zum Schutz der Pilger auf den Straßen des Heiligen Landes zusammenschloss. Sie lebten keusch und in Armut auf dem Tempelberg.

Zwei Jahrhunderte später besaßen die Tempelritter riesige Ländereien und ein sagenhaftes Vermögen. Doch dann gingen Jerusalem und Akkor, ihre letzte christliche Festung in Palästina, verloren.

Der bei den Tempelrittern hoch verschuldete König Phillip der Schöne von Frankreich ließ über Nacht Tausende von Templern in Frankreich verhaften und wegen Ketzerei anklagen. Ihre Güter wurden beschlagnahmt. Doch die wahren Schätze der Tempelritter blieben verschwunden.

1314

FLUCHT AUS PARIS

Die Stimme in ihm wurde laut: »Das ist dein Lohn, Bertrand… die Strafe Gottes für den wahnwitzigen Versuch, den Papst und die Welt durch ein Wunder zu retten!«

Wütende Wellen schlugen über die Uferböschung des Flusses. Sie griffen nach dem jungen, vollkommen erschöpften Reiter und seinem Pferd. Unmittelbar vor einer quer über die Straße gestürzten Zypresse war alles zu Ende.

Er hätte auf dem westlichen Ufer der Rhône bleiben sollen, auch wenn es dort keine alten Römerstraßen gab. Kurz nach Lyon hatte er sich aus Frankreich auf die östliche Flussseite geflüchtet– in das Gebiet des Heiligen Römischen Reiches.

Obwohl Papst ClemensV. jahrelang gekämpft, verhandelt und gedroht hatte, war er schließlich doch noch unter dem Druck Frankreichs zusammengebrochen. Wider besseres Wissen und gegen seinen Glauben an die Gnade des Allmächtigen hatte er nachgegeben und damit auch die letzten Templer im Reich des Franzosenkönigs Philipps des Schönen dem Untergang geweiht.

»Zu spät! Alles zu spät!«, schrie Bertrand erbost.

Der umgestürzte Baum versperrte ihm das letzte Stück der Straße nach Avignon. Aber der verzweifelte junge Mann wollte weiter. Er allein konnte verhindern, dass nach dem schrecklichen Untergang der Templer auch noch die heilige römische Kirche samt dem Papst in die gierigen Klauen des Franzosenkönigs geriet.

Er riss sein sich aufbäumendes Pferd nach links, dann wieder nach rechts. Umsonst. Es gab keinen Ausweg aus der Falle. Einige Pfeilschussweiten flussabwärts konnte er durch Gischt und Regenschauer über dem breiten Fluss bereits die Brücke von Avignon und die Silhouette der Stadt am weißen Kalkfelsen sehen. Genau genommen hätten ihm seine Verfolger nicht mehr gefährlich werden können, denn hier bei Sorgues gehörten die Ufer und das Land nicht mehr zu Frankreich, sondern zum Comtat Venaissin.

Die Kurie hatte sich in diesen Teil des Kirchenstaates zwischen Avignon und den Alpen zurückgezogen. Frankreichs früherer König Philipp der Kühne hatte den Päpsten in Rom dieses Gebiet vor vier Jahrzehnten endgültig für ihre Hilfe bei den grausamen Albigenserkriegen geschenkt.

Für einen endlosen Augenblick zweifelte der junge Reiter an seinem Vorhaben. Handelte es sich bei dem Plan, Avignon zu erreichen, um den Papst zu retten, tatsächlich nur um Übermut und Wahnwitz?

»Geh nach Avignon, falls der letzte Großmeister der Templer einst brennen sollte«, hatte ihm sein Lehrer, der große Meister Eckhart, schon vor Jahresfrist aufgetragen. »Und füge dort die geheimen Botschaften der Zeichen in drei verschiedenen Steinen wieder zu einem Ganzen zusammen. Das erste Zeichen im Stein stammt vom Vater, das zweite wird vom Sohn bewahrt, und das dritte hat seine Kraft aus dem Heiligen Geist! Nur wenn du schneller bist als der Tod und die Dämonen aus der Unterwelt, kannst du das Geheimnis der Armen Ritter Christi vom Tempel Salomons zu Jerusalem retten.«

Doch dann, vor zwei Wochen, war Großmeister Jacques de Molay in Paris auf dem Scheiterhaufen gestorben. Bertrand und eine vielköpfige Menge hatten zugesehen, wie Molay und der Präzeptor der Normandie dafür bestraft wurden, dass sie dem König von Frankreich trotz jahrelanger Folter und Kerkerhaft nicht verraten hatten, wo ihr legendärer Schatz verborgen war. Noch als die Flammen an seinen Beinen hochschlugen, hatte der unbeugsame Großmeister den Fluch ausgerufen, laut dem ihm der Papst und der König von Frankreich schon bald ins Jenseits folgen sollten.

Paris war aufgewühlt nach dieser Hinrichtung. Jeder misstraute jedem. Bertrand hatte mehrere Tage gebraucht, um sich ein Pferd und einige Münzen zu beschaffen. Als es ihm schließlich gelang, Paris zu verlassen, besaß er weder einen Brief mit Siegel noch ein Dokument, das ihm eine Audienz ermöglichte, nicht einmal eine Vorstellung davon, warum die Exzellenzen der Kurie einem neunzehnjährigen Studenten aus Paris glauben oder gar helfen sollten.

Und was erwartete ihn in Avignon? Hatten die Reinen, die Katharer und Albigenser, nicht viel größere und höhere Bergfestungen gehabt und dennoch alles im Feuer der mörderischen Kreuzzüge von Frankreichs Königen mit den Päpsten als Verbündeten verloren?

Jetzt schien es so, als habe ganz allein der Franzosenkönig gewonnen, dem nicht nur zweitausend Templer, sondern auch die Päpste BonifatiusVIII. und BenediktXI. zum Opfer gefallen waren.

Der Zeitpunkt für den Endkampf zwischen weltlichen Herrschern und der römisch-katholischen Kirche hätte nicht günstiger gewählt werden können. HeinrichVII., der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, war kurz nach seiner Krönung in Rom am bösen Mückenfieber gestorben. Hatte Philipp der Schöne, der doch in Wahrheit wie eine alte, hässliche Eule aussah, nicht selbst Mitglied des Templerordens und sogar ihr Großmeister werden wollen? Wohnte und lebte er nicht längst im Turm der Templer mitten in Paris, in dessen Mauern er noch immer Hinweise auf die Geldverstecke vermutete? Und drängte es ihn nicht seit Jahren nach der Kaiserkrone Europas, wenn schon nicht für sich selbst, dann wenigstens für seinen jüngeren Bruder oder seinen Sohn?

Bertrand blickte sich nach seinen Verfolgern um. Da standen sie, kaum fünfzig Schritt flussaufwärts. Ein Dicker und ein Hagerer, auf ihren Pferden nach vorn gebeugt, in ihren klatschnassen dunklen Mänteln über den schwarz-weißen Dominikanerkutten. Dominikaner hatten normalerweise immer und überall zu Fuß zu gehen. Genau genommen durften sie sich nicht einmal von Ochsenkarren oder auf dem Muli einer fahrenden Gauklergruppe mitnehmen lassen. Diese aber gehörten zur Inquisition. Sie verfolgten und bewachten ihn seit Paris, blieben zurück, wenn er nicht wusste, wohin er abbiegen sollte, und holten auf, wenn er zu fliehen versuchte.

Sie hatten in Auxerre und Chalons-sur-Saône und in der Löwenstadt Lyon in denselben Herbergen übernachtet, ohne ein Wort mit ihm zu reden. Er kannte sie nicht, aber sie waren wie Schäferhunde für ein einziges schwarzes Schaf. Tag und Nacht, Stunde um Stunde waren sie so dicht hinter ihm, dass er nicht entkommen konnte.

Undeutlich und nur wie einen schemenhaften Dämon sah er für einen Augenblick auch wieder den dritten seiner Verfolger. Er war stets hinter den beiden anderen geblieben und nie so dicht an sie herangekommen, dass er mehr wurde als eine Vermutung. Mehrere Male hatte Bertrand gedacht, der Verhüllte sei ein Spion des Königs, dann wieder war er ihm wie ein anonymer Pénitent gris, ein Grauer Büßer, mit Augenschlitzen in der Kapuze oder wie der unerbittliche Sensenmann selbst vorgekommen.

Und jetzt hing Bertrand auf seinem nassen, in Todesangst ausschlagenden Pferd, das immer wieder von überspülten Steinplatten abrutschte, und kam nicht weiter. Hier, wo der lehmbraune, im eisigen Frühjahrssturm aufgepeitschte Fluss die alte Römerstraße überspült hatte, musste er sich doch noch den Hunden des Herrn stellen.

Aber er wollte das nicht. Er musste zum Heiligen Vater nach Avignon– zu seinem Vater.

»Drei Zeichen im Stein!«, stieß er hervor. »Welche Zeichen? Welche Steine? Ich kenne nur einen einzigen.«

Er presste die Rechte gegen die Brust und drückte gegen den Ring, den er an einer feinen, aber sehr starken Damaszenerkette auf der nackten Haut trug. Es war der alte Bischofsring seines Vaters. Der Amethyst trug eingraviert eines der drei Zeichen, die er zusammenfügen sollte.

Über ihm rauschte es, und durch die kalten Regenschauer über dem Fluss zeigte sich ein Lichtschein über dem dunklen Band der Flussbrücke von Avignon– genau dort, wo die Kapelle des heiligen Nikolaus am zweiten Brückenpfeiler wie ein Nest aus Stein angemauert war. Es war, als wollte ihm der Lichtschein ein Zeichen geben.

»Mich fangt ihr nicht!«, schrie Bertrand.

Er presste seine Schenkel fester um den Leib des Pferdes und zwang es hart zur Seite. Mit einem gewaltigen Sprung stürzten sich Ross und Reiter in die reißenden Wasser.

Flussabwärts ging es zur selben Zeit ebenfalls wild zu. Hier versperrten Hunderte Männer, Frauen und Kinder den Weg zurück nach Avignon. Sie stammten aus Frankreich und Spanien, Syrien und Afrika, Griechenland, Bayern und Köln sowie aus allen nordischen Königreichen.

Einige beteten laut, andere fluchten in ihren Sprachen, und manche schlugen auch rücksichtslos aufeinander ein. Sie flohen von der großen Insel Barthelasse zwischen den beiden Armen des geteilten Flusses. Hier war noch am Vormittag ein großer Auftrieb von Pilgern zum Osterfest gewesen, die nicht mehr in den viel zu kleinen und überfüllten Herbergen der Stadt untergekommen waren. Wer Rang und Einfluss, eine violette Soutane oder gefüllte Geldkatzen besaß, konnte noch immer ein Nachtlager, Brot und Wein in der Stadt bekommen, aber die meisten Menschen von der Insel besaßen nichts davon.

Der Beginn der Karwoche bedeutete für die christlichen Pilger eigentlich Buße und Einkehr, Fasten und Stille. Dennoch war bei den Lagerplätzen zwischen bunten Zelten und einfachen Holzhütten hinter den schützenden Büschen und Bäumen auf der Insel eine Art unerlaubter Markt entstanden. Seit der Papst in Avignon residierte, wurde zu den hohen kirchlichen Festen im Niemandsland der beiden Flussarme zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Königreich der Franken von Jahr zu Jahr ausschweifender getanzt und gefeiert, gehurt und gesoffen. Jüdische und arabische Händler aus Spanien und Nordafrika hatten längst entdeckt, dass in diesen Tagen mit geweihtem Öl, geschnitzten Heiligen aus Pfirsichkernen, winzigen Splittern vom Kreuz Jesu Christi und aus Schottland eingeführten Jakobsmuscheln mehr zu verdienen war als mit den üblichen Kräutern, Teppichen und Schmucksachen. Und wenn trotz des Verbots und der Fastengesetze auch bei Regen Musik erklang, dann tanzten Pilger, fliegende Händler und allerlei Weibsvolk nicht nur auf den Wiesen und Lichtungen, sondern auch unter den Brückenbögen.

»Sur le pont d’Avignon…«

So lange, bis die unerwartet hohe Flutwelle die Ufer der Insel überschwemmt hatte.

»Sie sinkt! Die Insel sinkt!«, schrie irgendjemand. Mochte es Scherz oder echte Angst gewesen sein– im dichten Regen war längst nichts mehr zu erkennen.

»Rettet euch in die Stadt des Papstes!«

»Auf zum Felsen in der Not… auf zum Heiligen Vater!«

An Stufen und Rampen zur Brücke hinauf waren Tränen und Blut geflossen, einige Unvorsichtige waren auch in den Fluss gestürzt. Inzwischen drängte alles rücksichtslos in eine Richtung auf der nur fünf Schritt breiten, endlos wirkenden Brücke mit ihren zweiundzwanzig Bogen. Und dann ging es nicht weiter, kaum einen Steinwurf von der Torbefestigung mit dem ummauerten Sammelplatz zwischen Brücke und Stadtmauer entfernt. Stimmen schallten durcheinander.

»Was ist da vorn?«

»Macht das Tor auf!«

Die Aufregung wurde immer größer. In den fast hundert Jahren seit ihrer wundersamen Errichtung war die Brücke über die Rhône immer wieder durch Stürme und Hochwasser beschädigt und oft nur notdürftig repariert worden. Hatte der Papst nicht gerade erst umfangreiche Ausbesserungen veranlasst? Doch nun brachen an einigen Stellen bereits wieder Steine aus frischen Mörtelfugen und stürzten in den reißenden Fluss.

Immer mehr völlig durchnässte Menschen, Karren und Tragtiere drängten nach. Sie riefen und schrien in ebenso vielen Sprachen wie an den anderen Tagen in den Gassen der Altstadt. Am lautesten waren hier wie dort die kräftigen Tagelöhner von den vielen Baustellen.

Die Fensterluken in den beiden Tortürmen am hohen Flussufer vor dem Stadtfelsen blieben geschlossen. Über die Mauer hinweg waren die bunten Fensterscheiben im oberen Stockwerk des alten Bischofspalastes vor der Felsenkathedrale zu erkennen. Das gelb-rot gestreifte Banner von Papst ClemensV. an der Wand über einem Balkon zur Rhône hin ließ sich an diesem Tag nicht erkennen. Doch dann ließen Sturm und Regen für einen kurzen Augenblick nach. Sofort öffnete sich eines der Palastfenster. Ein vielstimmiger Aufschrei, halb Ehrfurcht, halb Hoffnung und Protest, flog über den gurgelnden, schäumenden Fluss und stieg von der Brücke bis zu den Schatten an den Balkonfenstern auf.

Aber es war nicht der Heilige Vater, der die Bedrohten auf der Brücke segnen wollte. Stattdessen erkannte man die beiden wichtigsten Kardinäle des Heiligen Stuhls. Die Angehörigen der Kurie traten nicht fromm und demütig auf, sondern wie Feldherren in der nie endenden Schlacht zwischen Gut und Böse.

Zuerst erschien der hochgewachsene und mächtige Kardinal Arnaud d’Aux auf dem Balkon. Der neunundvierzig Jahre alte Kämmerer und Bischof von Poitiers trug keine Kopfbedeckung. Sein wildes schwarzes Haar flatterte ebenso im Sturm wie seine blutrote Soutane. Er hatte ClemensV. bereits als vicarius gedient, als dieser noch Erzbischof von Bordeaux gewesen war.

Dann trat ein ebenso eindrucksvoller, aber breiter und südländisch freundlich wirkender Kardinal mit langen weißgrauen Haaren neben ihn. Niccolò da Prato gehörte zu den geheimnisvollsten und zugleich einflussreichsten Männern der heiligen römischen Kirche. Er war der Vorsitzende des Kardinalskollegs gewesen, das den ahnungslosen Erzbischof von Bordeaux gegen den Widerstand italienischer Kardinäle wie Napoleone Orsini und Giacomo Colonna, genannt Sciarra, zum Pontifex maximus gewählt hatte. Er war es auch, der Seine Heiligkeit bei all den Fragen beriet, die den Vatikan, St.Peter und den Lateranpalast in Rom betrafen.

Plötzlich wurde es ein wenig heller um den Balkon. Es war, als würden sich die wilden, kreischenden Dämonen des Mistrals nicht an die beiden Kirchenmänner heranwagen, sondern nur empört aufjaulend um sie herumfegen. Nicht einmal die Haare und Soutanen der beiden Kardinäle wehten noch im Sturm.

Jetzt riefen immer mehr Menschen auf der Brücke nach dem Papst. »Hilf, Papa… Heiliger Vater! Hilf!«

Mehr war im Lärm und Geschrei nicht zu verstehen. Aber der Papst kam nicht zu seinen Kardinälen auf den Balkon– wie schon seit Wochen nicht mehr. Und viele der Gläubigen auf der Brücke fürchteten, dass die Gerüchte um den schlechten Gesundheitszustand von Papst Clemens zutrafen.

Am Ende der schreienden Menge auf der Brücke kämpfte sich ein wackliger zweirädriger Wagen mit mehrfach geflickten Speichenrädern voran. Er wurde von einem kläglichen Maultier gezogen, dessen Rippen und Rückgrat sich deutlich durch das Fell abzeichneten. Der Karren war viel zu schwer beladen und an der hölzernen Achse ausgeschlagen. Sobald das Maultier stehen blieb und nicht weiterziehen konnte, schnellte die wie eine Turnierlanze mit roten und gelben Bändern umwickelte Deichsel nach oben und hob das schreiende Zugtier etwas vom Kopfsteinpflaster der Brücke an.

Dann hantierte jedes Mal ein barfüßiges, etwa siebzehn Jahre altes Mädchen schnell und geübt mit dem Seilzeug, mit dem das Maultier am Wagen angeschirrt war. Sie trug ein ärmelloses, fast bodenlanges ausgewaschenes Leinenkleid. In der Nässe des Regens schien es, als hätte es seine kornblumenblaue Waidfärbung wie frisch von den Färbern in der Rue des Teintures zurückbekommen. Sie bewegte sich wie eine der jungen Artistinnen, die zur Belustigung von Pilgern und Händlern auf der Flussinsel Bergziegen und junge Schweine über Leitern auf Balken und quer gespannte Netze aus Seilen klettern ließen und dann ins Volk riefen, dass ihre Tiere pfeifen würden, wenn sie ganz oben angekommen seien.

»Hört und seht her, Leute!«, hieß es dann zur allgemeinen Belustigung. »Mein Schwein pfeift und will auf einem Seil tanzen, wenn es die richtigen Münzen von euch riecht.«

Auch wenn noch niemals jemand ein tanzendes Schwein gesehen hatte, strömten immer wieder genügend lachende Menschen zusammen, die einfach glauben wollten, was ihnen vorerzählt wurde.

So jedenfalls war es eine ganze Woche über gewesen. Sie hatten ihre Ausrüstung mit dem Karren bis zum Hauptgeschäft am Ostersonntag bei befreundeten Gauklern auf der Insel lassen wollen. Doch dann war am frühen Morgen die Warnung vor einem Unwetter durch die Gassen des Judenviertels von Avignon gelaufen. Wie viele andere aus dem Carrière waren sie hinausgestürzt und über die lange Brücke gelaufen, um im plötzlich einsetzenden Frühlingssturm zu retten, was auf der Insel der verbotenen Vergnügungen inmitten der Rhône noch zu retten war.

Miriam sang leise vor sich hin, während sie vor Enttäuschung und Anstrengung weinte. Wieder und wieder rutschten ihre nackten Füße über die Steine. Neben ihr wurde unwilliges Geschimpfe laut. Sie wollte nicht weinen, nicht aufgeben und nicht ihr langes kastanienfarbenes Haar um die Finger wickeln, wie sie es immer dann tat, wenn sie sich unsicher fühlte.

Sie drehte sich um und warf einen flehentlichen Blick zurück zum Wagen. Vorn vor der im Regen glänzenden Ladung aus bunt bemalten Brettern und traurigen Vorhängen hockte vollkommen regungslos eine in sich zusammengesunkene Gestalt mit aufgeweichten und schlammverschmierten Stiefeln. Sie hatte einen schmutzigen Kittel und einen trichterförmigen schmutzig gelben Hut so weit über den Kopf gezogen, dass vom Gesicht kaum mehr zu sehen war als bei den grauen Büßermönchen durch die Augenschlitze ihrer finsteren Kapuzen. Aber der Alte auf dem Wagen war keiner der Pénitents gris. Die meisten der drängelnden Menschen auf der Brücke hätten nicht gewusst, wer er war, doch die Bewohner von Avignon kannten ihn als den ehemaligen, vom Schicksal geschlagenen Rabbi Eliah von Carpentras.

Miriam presste die Lippen zusammen. Sie zog allein an den Seilen und bezwang mit aller Kraft das störrische Maultier. Als Strenggläubiger enthielt sich der Großvater am Sabbat jeglicher Tätigkeit. In all seiner Versunkenheit ließ er zu, dass Miriam und auch das Maultier sich abquälten. Sie wusste, dass er nicht schlief, sondern aus den Worten des Alten Testaments das Chaos um sie herum in Licht und Luft, Erde und Wasser, Tiere und Menschen zu trennen versuchte. Er sann in letzter Zeit oft über die Harmonie des Weltalls nach und darüber, warum das ewige Gesetz Gottes auf dieser Erde so wenig galt.

Eliah genoss einen besonderen Ruf im Comtat Venaissin. Seine Familie hatte schon immer in Avignon und Carpentras gewohnt, kaum zwanzig Meilen nordöstlich in Richtung der Alpen. Es hieß sogar, dass sie von jenen ersten Flüchtlingen aus der Familie des Herrn abstammte, die nach der Zerstörung Jerusalems bis in die römische Provinz an der Mündung der Rhône gekommen waren. Zudem galt der ehemalige Rabbi auch manchen Christen als achtbarer Mann. Schließlich war er es gewesen, der den Heiligen Vater bei seiner Krönung in Lyon aus tödlicher Gefahr gerettet und dabei seinen eigenen Sohn geopfert hatte.

Miriam war damals, bei den schrecklichen Ereignissen im November anno 1305, erst neun Jahre alt gewesen. Inzwischen wanderte der Papst nicht mehr von einer Diözese in die nächste, sondern hatte die Kurie im ehemaligen Bischofspalais von Avignon um sich versammelt. Doch die Stadt in der Rhônebiegung würde kein zweites Rom werden. Im Gegenteil– fast alle eingesessenen Bürger der Stadt und des Umlandes hatten mehr Nachteile als Vorteile durch den Heiligen Stuhl und die Kurie. Häuser und Mieten waren nahezu unerschwinglich teuer geworden, Fisch, Fleisch und Gemüse kaum noch bezahlbar.

Der eisige Regen über dem Fluss und der Brücke wurde erneut heftiger. Niemand half dem Mädchen und dem alten Mann auf dem Karren. Jeder drängte voran und versuchte, so schnell wie möglich zurück in die Stadt zu kommen.

AUF DER BRÜCKE

Die reißenden Wasser der Rhône waren eiskalt. Bertrand schrie vor Schmerz und Zorn auf. Sofort fuhren neue Blitze und Donner aus den Gewitterwolken in den Regennebel um ihn herum. Er konnte kaum noch die Insel Barthelasse sehen, die von hier aus die Rhône bis nach Avignon in zwei Flüsse teilte. Mit aller Kraft versuchte er, sich und sein Pferd über Wasser zu halten.

Zu lange schon und zu dicht waren die gnadenlosen Hunde des Herrn hinter ihm her. Vielleicht war es doch ein Fehler gewesen, dass er bei seinem Aufbruch im Kloster von St.Jacques in Paris gesagt hatte, er wolle Meister Eckhart nach Straßburg folgen, um sich bei ihm um die Beginenhäuser zu kümmern. Der große Lehrer war schon mehrfach nach Paris berufen worden. Dann aber musste er den Allerobersten der Dominikaner doch noch zu ketzerisch geworden sein. Sein Ordensgeneral Berengar von Landora hatte ihm vor einigen Monaten trotz aller Verdienste das Lehramt entzogen und ihn zur Aufsicht über Seelenheil, Keuschheit und Frömmigkeit für mehrere Dutzend Nonnenklöster und Beginenhäuser im Süden Deutschlands nach Straßburg geschickt.

Und plötzlich sah er in all dem Wasser wie eine böse Vision wieder den Scheiterhaufen mit dem brennenden und alle Großen verfluchenden Großmeister der Templer.

Tempelritter!

Es gab sie nicht mehr. Jedenfalls nicht in Frankreich. Sie hatten den Sturz der letzten Festung auf der Insel Ruad in Palästina vor gut zwanzig Jahren nicht überstanden, waren für das klägliche Ende der Kreuzzüge verantwortlich gemacht, der Sodomie und Ketzerei angeklagt worden. Aber das alles waren nur vorgeschobene Gründe für Verhaftung, Folter und Hinrichtung. Und nichts davon gehörte zum wahren Geheimnis ihres Untergangs. Auch nicht die bösen Gerüchte von Alchemie oder Teufelsanbetung.

Wer von den Tempelrittern im letzten Augenblick noch entkommen konnte, war nach Schottland, Portugal oder bis in die Marienburg des Deutschen Ritterordens an der Ostsee geflohen. Die letzten Anführer saßen seit Jahren in Paris im Kerker. Und wenn Papst ClemensV. nicht half, würden auch sie schon bald öffentlich verbrannt werden!

Harte Wellen schlugen eine Peitsche der Büßermönche auf Bertrands Kopf.

»Die Strafe Gottes!«, keuchte und schluckte er. Gleichzeitig kam Zorn in ihm hoch. Wieder der alte Zorn. Erneut wehrte er sich gegen den abfälligen Hohn, als Fehltritt des Erzbischofs von Bordeaux dazustehen… als »Bertrand, der Bastard«, wie er vor vielen Jahren bei seinem Eintritt ins Kloster am Nordrand der Pyrenäen verspottet worden war.

Den »Bastard« hatte er inzwischen überwunden. Unter den Studenten von Paris waren nicht wenige gewesen, die statt einer ehrenvollen Herkunft über genügend Beutel mit Floren und anderen Münzen verfügten, um jedes Lästermaul zu stopfen.

Auch er hatte nie Not gelitten in seinem bisherigen Leben, niemals gehungert und nicht unter Schmutz, Schwären und schrecklichen Krankheiten gelitten. Er war weder verstoßen noch geächtet, verfolgt oder gefoltert worden. Im Gegenteil: Seit er denken konnte, hatte ihn seine Herkunft mütterlicher- und väterlicherseits ebenso geschützt wie die Gnade des gütigen Gottes und die Schwingen seiner persönlichen Schutzengel. Nur selten hatte sich das Rad der Fortuna zu seinen Ungunsten bewegt. Er war nie ganz oben gewesen, aber auch niemals ganz unten, sondern ganz in der Mitte zwischen vielen anderen.

Oh nein! Er war keine besondere Frucht unter Gottes Schöpfungen, keine erlesene Blüte des Geistes, kein Ritter der Tafelrunde, auch nicht der Letzte der Templer. Er gehörte durch keinen Schwur und keine gotteslästerliche Weihe zu den unseligen Ordensbrüdern wie viele Männer aus seiner eigenen Verwandtschaft, von denen jetzt die meisten tot, zu erbärmlichen Krüppeln gefoltert oder dem Wahnsinn anheimgefallen waren.

Dennoch wussten oder vermuteten zumindest seine Verfolger, dass er wahrscheinlich der einzige Eingeweihte war, der vom Geheimnis der drei Zeichen im Stein wusste und bisher kein einziges Mal von der Inquisition peinlich befragt worden war.

Drei Jahre lang hatte er völlig frei in Paris studiert, im Kloster von St.Jacques, unmittelbar an der Straße nach Orléans, und in den Häusern der Magister und großen Professoren der Sorbonne. Er hatte sich bei ihren Vorlesungen ebenso ungehindert bewegt wie in den Kirchen und in den schlimmen Gassen mit den Tavernen und ihrem Hurenvolk. Und all die Jahre hatte er nicht einmal geahnt, was er wirklich wusste.

Ein Zweig schlug ihm über das Gesicht, dann wurde er zusammen mit seinem Pferd vom Fluss wieder fortgerissen. Er tauchte ein in die schlammigen Fluten, kam wieder hoch, rang verzweifelt nach Luft und schoss durch Wirbel und weiße Gischtberge.

Die beiden Kirchenfürsten in ihren knöchellangen roten Gewändern, die in Italien spöttisch nach der Unterwäsche Sottana genannt wurden, standen wie Erzengel auf dem Balkon im oberen Stockwerk des Bischofspalais von Avignon. Lakaien hatten die Türflügel hinter ihnen mit geschwungenen, schon rostigen eisernen Lochbändern gegen ein Zuschlagen an der Mauer gesichert. Die oberen Hälften der Türen bestanden aus geölter Leinwand, und nur die unteren waren mit buntem, halb durchsichtigem Glas ausgefüllt.

Obwohl vom Balkon am alten Bischofspalais von Avignon über die Stadtmauer hinweg die gesamte Rhône, die Brücke und sogar das Treiben auf der großen Flussinsel überblickt werden konnten, hatten die früheren Oberhirten der Diözese vieles verkommen lassen. Solange sich kein Papst um die Exklave gekümmert hatte, war die Grafschaft von verschworenen Nachkommen der Ketzer und von ebenso vertriebenen Juden als schützendes Niemandsland zwischen dem Königreich der Franken und dem deutschen Imperium genutzt worden.

»Philipp der Schöne hat erkannt, wie wichtig ein guter Blick auf die Brücke ist«, rief der Bischof von Poitiers und deutete auf den schemenhaft sichtbaren mächtigen Wachturm, den der König von Frankreich jenseits der Insel im Fluss am anderen Ufer errichtet hatte.

»Wir wissen es auch, sonst stünden wir beide nicht hier«, gab Niccolò da Prato zurück. »Was glaubst du, warum der Heilige Vater den alten Bischof von Avignon zum Kardinal von Porto gemacht und damit fortgeschickt hat?«

Sie wussten beide, dass der alte Palast der strategisch günstigste Aussichtspunkt außer den Wachen oben auf dem Rocher des Domes, dem Felsvorsprung am Rhôneufer, und an den Tortürmen zur Brücke war.

Nach seiner Wahl zum Papst und den Stationen in Poitiers, Toulouse und Carpentras hätten die Kurienkardinäle auch Montpellier mit der berühmten medizinischen Universität oder Arles mit seinen prächtigen Palästen, den römischen Bauten hoch über der Rhône und der viel größeren Kathedrale zur Stadt des neuen Pontifex wählen können. Nur wenige Eingeweihte wussten, warum sie ausgerechnet Avignon vorgezogen hatten.

Die meisten ahnten nicht einmal, wie krank der Heilige Vater wirklich war. Trotz seiner Schmerzen, aller Rückschläge und der schrecklichen Opfer unter den Templern träumte Clemens noch immer von einer Erneuerung der Kirche. Er wollte umkehren auf der schrecklichen Straße der Kämpfe um die geistliche und weltliche Macht. Und er betete nachts, wenn er sich allein glaubte, laut um Vergebung für die Irrwege der Kreuzzüge, die verheerenden Vernichtungskriege gegen Katharer, Albigenser und Waldenser, den Verlust Jerusalems und die Mörder seiner grausam zu Tode gekommenen Vorgänger Coelestin, BonifatiusVIII. und BenediktXI.

Zusammen mit einem erneuten heftigen Regenguss kam eine Flutwelle von Norden her die Rhône herab. Sie trieb Tierkadaver und ausgerissene Bäume, halb vollgelaufene Boote und Häuserwände vor sich her, die wie verlorene Archen nach langer Irrfahrt aussahen. Das Volk auf der Brücke sah das herannahende Unheil und schrie immer lauter.

Kardinal d’Aux zog Niccolò da Prato vom Balkon ins Innere des Hauses zurück. Der Audienzsaal im ersten Stock des Palastes war groß genug für den Bischof von Avignon gewesen. Für einen Stellvertreter Gottes auf Erden wirkte er klein und provinziell.

Die zwei Würdenträger ließen sich Tücher über die Köpfe legen und die Haare trocknen. »Noch genießt nicht einmal der Heilige Vater und Nachfolger des Apostels Petrus besondere Rechte gegen das Wüten aus den Himmelsgewölben. Selbst wenn wir beide vorhin in dem Licht für das Volk schon wie verkündende Erzengel ausgesehen haben.«

»Was meinst du damit?«

»Alles, was wir bisher für den Papst und den Heiligen Stuhl bewirkt haben, kann selbst mit größtem Wohlwollen des Himmels kaum als segensreich betrachtet werden. In den acht Jahren seit seiner Wahl haben wir Clemens ein Kainsmal nach dem anderen auf die Stirn geschrieben. Und die Verleumdungen um seine kränkliche Nachgiebigkeit und seinen Nepotismus nehmen Tag für Tag zu.«

»Ja, du hast recht«, sagte da Prato mit einem tiefen Seufzer. Er zog sich einen der hohen Polsterstühle vom großen Tisch im hinteren Teil des Saales zur Seite, setzte sich und streckte seine nassen Füße aus. Die Schuhe waren nicht mehr zu gebrauchen. Er nickte, als ein Diener vor ihm niederkniete, um sie ihm auszuziehen. »In Rom heißt es neuerdings, dass er nur durch eine angebliche Geheimabsprache mit dem König von Frankreich in einem Forst bei Bordeaux zum Papst gewählt wurde.«

»Nichts als Verleumdung! Philipp der Schöne und sein mörderischer Großsiegelbewahrer Guillaume de Nogaret haben Clemens von Anfang an durch die gefälschte Bulle in Misskredit bei den Gläubigen gebracht.«

»Wenn es nicht Sünde wäre, könnte man fast schon dem Allmächtigen danken, dass Nogaret, dieser Intrigant und Mörder von mindestens zwei Päpsten, endlich tot ist!«

Kardinal d’Aux winkte einem weiteren Diener und ließ sich warmen, mit Pfeffer, Zimt und Nelken gewürzten, verdünnten Rotwein bringen. Dann setzte er sich ebenfalls auf einen Stuhl und streifte ohne Hilfe eines Dieners seine Stiefelchen ab.

»Seine Helfershelfer und Nachfolger sind längst wieder unterwegs!«, sagte er nach einem geschlürften Schluck Wein. »Es ist wie immer eine verdammte Frage der Wahrheit und der Macht. Es geht um Zeichen, ausschließlich um Zeichen und Symbole! Was fragt das Volk denn ebenso wie viele Astrologen und Berater in den Fürstenhäusern? Es fragt: ›Wurde dieser Papst bei der Krönung in Lyon nicht fast von einer umstürzenden Mauer erschlagen? Stimmt es nicht, dass sich Verwandte von ihm schon einen Tag später im Streit um reiche Pfründe gegenseitig umbrachten? Hat er nicht allen Verbrechen gegen die Templer ohnmächtig zugesehen?‹ Und was am schlimmsten klingt: ›Ist er nicht längst dabei, Rom nach tausenddreihundert Jahren als Hauptstadt des Christentums aufzugeben?‹«

»Er ist noch immer Bischof von Rom und damit auch der erste von allen Bischöfen«, stellte Kardinal da Prato fest. Er gab dem Lakaien die Tücher zurück und ließ sich sein langes weißgraues Haar so kämmen, dass es auf beiden Seiten seines markanten Kopfes bis auf die durchfeuchtete Soutane fiel.

»Aber nur noch so lange, wie er und wir dem König von Frankreich widerstehen können– Philipp dem Schönen und den Dominikanern mit ihrer gefährlichen Inquisition.«

Es war, als würde er um viele Jahre zurückgeschleudert, so weit zurück, bis er an eine Hand fassen konnte, die ihn ganz fest hielt, als sie zusammen jenes Kloster an der Nordseite der Pyrenäen betraten, in das sein Vater ebenfalls als Junge eingetreten und in dem er zum Priester geweiht worden war.

Es war die Hand, die noch immer den Ring mit dem fliederfarbenen, halb durchsichtigen Edelstein trug, obwohl sie inzwischen als einzige von allen Bischöfen der heiligen römischen Kirche den anderen, den Ring des Fischers, tragen durfte. Der neue Papstring sei noch nicht fertig, hatte ihm sein Vater geantwortet, als er danach fragte.

»Wie wird er aussehen? Ganz anders als ein Bischofsring?«

»Du bist sehr wissbegierig, mein Sohn«, hatte der gerade erst gewählte, aber noch nicht gekrönte Papst gesagt. »Aber ich will dir ein Geheimnis anvertrauen, wenn du schwörst, dass du es niemals im Leben einem anderen verrätst, selbst im Beichtstuhl oder unter der Folter nicht.«

»Ich schwöre!«, hatte er sofort geantwortet.

»Du musst schwören und dann vergessen, was ich dir jetzt anvertraue«, sagte sein Vater. Ohne weitere Erklärungen hatte er ihn in einen abgedunkelten Raum mit brennenden Bienenwachskerzen auf einem kleinen Altar geführt. Von einer goldenen Schale neben einer großen, aufgeschlagenen Bibel stiegen betörende Düfte von ganz besonderem Weihrauch auf.

»Knie nieder, mein Sohn!«

Es war wie beim Abendmahl, aber der neue Papst sprach lateinische Worte, die Bertrand bisher in keiner Liturgie und bei keinem Kirchgang gehört hatte. Fast schien es ihm, als würde sein Vater, der Papst, nicht in lateinischer Sprache reden, sondern in der alten Langue d’oc, in der auch seine Mutter hin und wieder die Lieder der Troubadoure sang.

»Mysteria celebranda«, sagte der neue Pontifex dann und legte ihm eine Oblate als Leib des Herrn in den Mund. »Hoc est enim corpus meum.«

Anschließend reichte er ihm den goldenen Weinkelch. »Und nun höre, was ich nur dir sage, trink das Blut des Herrn und vergiss.«

Der Zehnjährige zögerte. Er kannte die lateinischen Sätze für die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi nicht gut genug, aber er fühlte, wie heiße und kalte Schauder über seinen Nacken und seinen Rücken bis in seine Schenkel fuhren. Es stimmte nicht. Irgendetwas stimmte nicht.

»Es ist das Zeichen des Kreuzes im Herzen, das viele bereits verleugnen«, sagte sein Vater fast schon verschwörerisch. »Die Tempelherren ebenso wie Priester, Bischöfe und Kardinäle, wie Mönche und Nonnen, Äbte, Äbtissinnen und auch die Baumeister der Kathedralen. Sie alle sind gottlos geworden und damit die wahren Ketzer.«

Er richtete sich auf, nahm den goldenen Kelch und trank selbst einen großen Schluck Wein. »Das Kreuz im Herzen ist die Gravur im Edelstein meines Bischofsrings«, sagte er nochmals. »Und es wird auch die verborgene Gravur sein, die mich in meinem hohen Amt begleiten soll– entweder in meinem neuen Ring des Fischers oder im großen Rubin der päpstlichen Tiara. Und nun vergiss, bis du und ich das Zeichen aller Wahrheit und des Glaubens wieder brauchen.«

»Wann wird das sein, Vater?«

»Es kann sehr lange dauern, sogar viele Jahre. Aber irgendwann wirst du etwas über die drei Zeichen in drei Steinen hören. Dann ist der Augenblick gekommen, an dem du alles hinter dir zurücklassen und dann zu mir kommen willst, aber es könnte ebenso gut geschehen, dass ich dann nicht mehr bin oder ein anderer Eingeweihter dich noch mehr anzieht.«

»Gibt es denn außer dir noch andere?«

»Ich hoffe es, mein Sohn! Ich hoffe es von ganzem Herzen und möchte es auch glauben, aber ich weiß es nicht!«

Noch ein weiterer Kardinal beobachtete an diesem Dienstag die überfüllte Brücke. Er stand ein Stockwerk unter dem Audienzsaal des Bischofspalasts und wartete seit geraumer Zeit auf den Kommandanten der Palastwache.

Pierre Godin war ebenso wie Arnaud d’Aux erst vor anderthalb Jahren beim Konzil von Vienne Kardinal geworden. Dennoch hatte er als Dominikaner sofort die Aufsicht über den gesamten Papstpalast erhalten, der nach kanonischem Recht noch immer dem Bischof von Avignon gehörte. Gleich zu Beginn seines Amtes hatten ihn einige Angehörige der famiglia, wie der päpstliche Hofstaat im Gegensatz zur jeweiligen familia der Kardinäle genannt wurde, mit der spöttischen Bezeichnung »Meister des Palastes« bedacht. Sie hatten nicht ahnen können, wie schnell Kardinal Godin diesen Titel in ein gnadenloses Regiment im Sinne des Franzosenkönigs umsetzte.

Godin war Franzose, aber er vertrug sich mit dem Italiener Niccolò da Prato wesentlich besser als mit seinem ständigen Widersacher Arnaud d’Aux aus Aquitanien. Inzwischen gab es auch unter den Priestern und Nonnen, den Torwachen und Bediensteten im Palais nur noch einen einzigen Untergebenen, der sich gelegentlich Widerspruch oder gar Ungehorsam erlaubte.

Auf diesen Mann wartete Godin, während er finsteren Gedanken nachhing. Er verstand nicht, wo der Ritter blieb, dem die gesamte Palaiswache und die Männer am Brückentor unterstanden. Die Sicherheit an allen anderen Toren gehörte in die Verantwortung der Stadt. Nur das massive Brückentor stand so dicht am päpstlichen Palais, dass es Kardinal Godin und Ritter Utz von Falkenhenn gleich nach dem Einzug des Papstes in der Stadt besetzt und für die Kurie vereinnahmt hatten.

Kardinal Godin war verstimmt. Mehr noch– er war derartig aufgebracht über die Unfähigkeit der Wachmannschaft, dass er bereits mit dem Gedanken spielte, den eitlen und wegen Saufhändeln und Zuträgerei für die Habsburger aus seinen Bergen geflohenen Ritter von Falkenhenn zu exkommunizieren und alle Beteiligten ohne den Sold der letzten Monate zu entlassen. Aber das war nicht ganz ungefährlich, denn in einigen Gebieten der Schweiz rottete sich inzwischen immer mehr Gesindel und aus Kriegsdiensten entlassenes Volk zusammen. Es hieß sogar, dass sie alle fremden Herren und ihre Soldaten aus den Bergen vertreiben und sich selbst zu einem freien Volk von Brüdern erklären wollten. Das alles konnte so gefährlich werden wie damals, als Katharer und Albigenser christlicher und brüderlicher leben wollten als die heilige römische Kirche und der satt gewordene Klerus.

Pierre Godin ärgerte sich so sehr, dass rote Flecken auf seinem fleischigen Gesicht erschienen. Wie hatte es geschehen können, dass ein ganzer Trupp von Schweizer Söldnern mit ihren Eisenhelmen und drohenden Hellebarden einen jungen, halb nackten und geschorenen Juden vor dem Palais entwischen ließ? Sie hatten ihn bereits vor zwei Wochen schon einmal entkommen lassen, als sie ihn aus den Zellen des Dominikanerklosters holen und in den Keller seines eigenen neuen Palais bringen sollten.

Er brauchte diesen schlecht beleumundeten Enkel von Eliah und durfte ihn auf keinen Fall entkommen lassen. Der Jude Seder Ben Ariel hatte Dinge bei den Dominikanern und in den Kellern seines neuen Palastes gesehen und gehört, die nicht für fremde Augen und Ohren bestimmt waren. Schon deshalb musste er unbedingt wieder eingefangen werden.

DER AMETHYST

Ein Fest, ein Fest… sie würden ein großes Fest für seinen Eintritt ins Kloster von Comminges feiern. Ein Fest für den illegitimen Sohn des neuen Papstes.

Am nächsten Tag hatte sein Vater ihm ernsthaft und manchmal lächelnd auf alle Fragen geantwortet, die Bertrand schon lange in sich trug.

Bertrand erfuhr, dass sein Vater ebenfalls in diesem Kloster am Nordrand der Pyrenäen, kaum eine Meile vom Ufer der oberen Garonne entfernt, seine ersten Weihen erhalten hatte, dass er anschließend in Poitiers und Bologna kanonisches Recht studiert hatte und dass er ein Jahr vor Bertrands Geburt sogar Bischof der Gegend zwischen den Pyrenäen und Toulouse geworden war. Anschließend war er zum Bischof von Poitiers, später dann zum Erzbischof von Bordeaux aufgestiegen.

Genau genommen hatte Bertrand ihn bisher nur von ferne gesehen, wenn seine Mutter Catharina de Comminges ihn auf ihren sogenannten Wallfahrten zu seinem Vater mitgenommen hatte. Als Erklärung für dessen Zurückhaltung hatte sie einmal angegeben, dass die Vergangenheit ihrer eigenen Familie nicht förderlich für ihn sei, es habe in ihr zu viele Ketzer gegeben. Erst jetzt, als frisch gewählter Papst, konnte er mehr für die Angehörigen beider Familien tun.

Als Erstes brachte er seinen Sohn persönlich zum Ort des eigenen Anfangs. Der Zehnjährige war noch zu jung, um die Worte und Andeutungen zu verstehen, die sein Vater unterwegs mit seinen Begleitern auf ihren Pferden wechselte. Einer der stattlichsten von ihnen hieß Arnaud d’Aux. Er war bereits Beichtvater der englischen Königin Isabella de France gewesen, der Tochter von Philipp dem Schönen. Die Männer hatten von ihr und dem schwächlichen englischen König EdwardII. gesprochen, dem als Erbe der Eleonore von Aquitanien und Richard Plantagenets die ganze Region von Bordeaux und Aquitanien als Lehen zustand.

Bertrand de Comminges, der junge Blondschopf, in dessen Adern wie bei seinem Vater Raymond Bertrand de Goth noch das germanische Blut der Westgoten floss, hörte auf dem Weg in Richtung Pyrenäen mehr, als er je hören durfte.

Auf eigenartige Weise hing alles mit der Familie seiner Mutter zusammen– damit, dass sie mit den Katharern und Albigensern verschworen war, und damit, dass sein Vater gleich fünf seiner eigenen Verwandten zu neuen Kardinälen ernennen wollte. Schon deshalb konnte nicht stimmen, was der Knabe auch schon gehört hatte: Sein Vater war kein ängstlicher Speichellecker des Königs von Frankreich!

Im Gegenteil!

Bertrand war stolz auf seinen Vater, den neuen Pontifex maximus. Er hatte sich immer gewünscht, nicht den Namen der Mutter, sondern den jener Familie zu tragen, die zu den Nachkommen des legendären germanischen Königreichs von Toulouse gehörte. Auch von ihnen waren viele bei den päpstlichen Kreuzzügen gegen die Ketzer, die Katharer und Reinen bei der Eroberung ihrer Bergdörfer wie Minerve und Burgen wie Montségur hingerichtet, auf Scheiterhaufen verbrannt oder in Städten wie Béziers einfach erschlagen und ausgerottet worden.

Für viele musste es wie Hohn erscheinen, dass nur zwei Generationen später die letzten Nachkommen der grausam Verfolgten viele der Bischöfe, Kardinäle und jetzt auch einen Papst stellten.

Der kleine Bertrand fasste den Finger, dann die Hand seines Vaters fester, richtete sich beim Gehen auf und machte größere Schritte. Er wusste, dass all die Männer in ihren schlichten Kutten am Ende des Kreuzgangs nur von einem einzigen Gedanken beseelt waren: Sie wollten zeigen, dass sie den neuen Oberhirten zutiefst verehrten. Gleichzeitig kamen sie Bertrand wie Bettler vor, die nichts anderes ersehnten, als ihm die Hand des Vaters wegzunehmen, um sie dann einer nach dem anderen mit ihren feuchten Lippen zu berühren. Er wusste, dass sie den Siegelring des neuen Papstes berühren wollten– auch wenn es noch immer der Ring ihres ehemaligen Bischofs war.

ClemensV. trug ihn noch nicht, den neuen Fischerring, denn dazu hatte die Zeit nicht gereicht, seit ihn die Kardinäle wenige Wochen zuvor im fernen Perugia zum Papst gewählt hatten– ihn, einen Erzbischof aus der Gascogne, die nicht einmal dem König der Franzosen, sondern Edward von England gehörte. BenediktXI., der Dominikaner und Papst vor ihm, war, schon wenige Monate nachdem er den Ring des Fischers erhalten hatte, vergiftet worden. Und seinen Vorgänger, den starken BonifatiusVIII., hatten Bischöfe des Königs von Frankreich mit dreihundert Bewaffneten im italienischen Anagni südlich von Rom überfallen und so übel zugerichtet, dass er kurz darauf starb.

Bertrand stolperte bei dem Gedanken daran, dass unter den Männern mit den Kutten bereits ein Mörder mit einem Dolch auf ihn und seinen Vater warten könnte. Unwillkürlich griff er die große Hand des Vaters fester. Und dann geschah das Missgeschick, das ihn fortan mit einer Mischung aus Häme und Respekt begleiten sollte: Der Bischofsring mit dem großen fliederfarbenen Amethyst glitt vom Mittelfinger des neu gewählten Papstes. Der Zehnjährige hielt ihn fest und fuhr mit seinem eigenen kleinen Mittelfinger hinein, denn um alles in der Welt wollte er verhindern, dass der kostbare Ring zu Boden fiel.

Papst ClemensV. merkte nichts davon. Er ging weiter, löste seine Hand aus der seines Sohnes und streckte, wie schon so oft, die rechte Hand mit schlaff herabhängenden Fingern nach vorn. Der Abt, der Prior und die ersten zwei, drei Mönche des Grammontenserklosters setzten für den Kniefall einen Fuß vor und streckten ebenfalls eine Hand aus. Sie suchten nach dem Ring an der Hand des neuen Pontifex. Doch da war nichts– kein neuer Papstring und nicht einmal mehr der Amethyst des Bischofs.

Für einen langen, heißen Augenblick wurde alles still. Und plötzlich streckte der zehnjährige Sohn von Raymond Bertrand de Goth ebenfalls den Arm aus. Er kannte den Namen des fliederfarbenen Steins nicht, der Bescheidenheit und Demut beim Oberhirten einer Diözese symbolisieren sollte.

»Hier ist der Stein mit einem Zeichen!«, rief er unerschrocken. »Ihr müsst ihn küssen, und damit ihr’s wisst: Ich bin der Sohn des Papstes.«

Im selben Augenblick stieß der Abt vor Schreck die Schale mit geweihtem Wasser von einer Säule im engen Kreuzgang. Das Wasser schwappte über Bertrands Kopf. Er prustete und schluckte und hielt den Ring mit dem gravierten Bischofsstein so fest, als wolle er ihn nie wieder hergeben.

Kardinal Godin wollte wie üblich in den Audienzsaal im oberen Stockwerk des Palais gehen. Zu seinem Missfallen liefen überall im weiten Treppenhaus, auf den Fluren und vor den geöffneten Türen der oberen Räume Priester und Nonnen, Bedienstete und Vertreter der Stadt herum. Es ging im Palais des Heiligen Vaters wieder einmal wie in einem Bienenstock zu.

Godin hatte bereits die Hand ausgestreckt, um den Türvorhang zu einem Nebengemach aufzuziehen, als er eher aus Neugier als aus Vorsicht mitten in seiner Bewegung innehielt. Er neigte sich vor und lauschte der Stimme des Mannes, der schon seit Jahren eng mit dem Heiligen Vater verbunden war.

»Du weißt ebenso gut wie ich, dass es nie um die absolute, die jungfräuliche Wahrheit geht«, sagte Kardinal d’Aux im anderen Raum, »sondern stets um die Vereinbarung darüber, welche von vielen denkbaren Wahrheiten die sinnvollste ist.«

»Cui bono? Sinnvoll für wen?«

Das war Kardinal Niccolò da Prato, der dem deutschen Kaiser HeinrichVII. anstelle des Papstes in Rom die Krone aufgesetzt hatte. Godin lächelte kaum merklich. Er wusste nur zu gut, dass da Prato Verbindungen pflegte, die nicht nur zum Generalmagister der Dominikaner in Paris, sondern auch nach Rom, Straßburg und bis zu den deutschen Königen reichten. D’Aux dagegen war hervorragend über alles unterrichtet, was in Aquitanien und dem Süden von Frankreich sowie im Königreich England und bei den noch immer aufsässigen Schotten geschah. Diesmal jedoch schien es nicht um weltliche Herrscher zu gehen, sondern um den Mann, der einmal der mächtigste und reichste Herr einer Ordensgemeinschaft gewesen war.

Kardinal Godin hielt unwillkürlich die Luft an, um kein Wort der beiden anderen zu verpassen.

»Du weißt so gut wie ich, dass Jacques de Molay mit seinem widerspenstigen Geist auch seine früheren Geständnisse widerrufen hat«, sagte d’Aux. »Weder Berengar de Landora als Generalmagister der Dominikaner noch Meister Eckhart als dessen Gegenspieler haben Molay retten können. Wie uneinsichtig er tatsächlich war, beweisen auch seine letzten Worte auf dem Scheiterhaufen.«

»Mir schnürt sich heute noch der Leib zusammen, wenn ich an diese Worte denke«, stimmte da Prato zu. »›Wir sterben unschuldig‹, hat er noch in den Flammen gerufen, ›aber im Himmel gibt es einen Richterstuhl, vor dem die Schwachen nie erfolglos Berufung einlegen. Vor diesen Richterstuhl entbiete ich den Papst binnen vierzig Tagen, und Euch, Philipp, erwarte ich in einem Jahr.‹«

»Das rief er doch nur, weil er glaubte, er könne sich noch im allerletzten Augenblick vor den Flammen schützen. Aber anders als seine Geständnisse konnte er diese Prophezeiung nicht mehr widerrufen.«

»Genug davon! Ich halte nichts von Flüchen, von teuflischem Afterglauben und von Gerüchten wie dem um jenen Ring, den Clemens nach seiner Wahl zum Papst an seinen Sohn vererbt hat.«

»Verliehen«, korrigierte Niccolò da Prato. »Vergiss nicht, dass kein Papst, der immer auch Bischof von Rom ist, seinen Bischofsring an einen anderen weitergeben soll– auch dann nicht, wenn er in seiner neuen Würde den Petrusring tragen darf.«

»Tatsache ist aber, dass ihm der Großmeister der Templer genau diesen Ring geschenkt hat, als er Bischof von Comminges wurde und noch Bertrand de Goth hieß!«

Die Stimme von d’Aux kam Godin ungewöhnlich laut vor. Er wunderte sich, denn es klang ganz so, als hätte der engste Vertraute Seiner Heiligkeit bereits vor Sonnenuntergang einen Becher Wein zu viel getrunken.

»Gibt es einen Grund, warum du diesen Namen betonst?«

Godin hielt die Luft an. Er beugte sich, so weit es ging, vor. Doch da eilte der Mann, den er die ganze Zeit gesucht hatte, über die breite Treppe nach oben. Godin knirschte mit den Zähnen. Er konnte nur hoffen, dass ihn der Anführer der päpstlichen Wache nicht bemerkte.

Er schwamm, sah keine Mönche mehr, keine Mauern– aber auch kein Ufer und keine Bäume. Alles um ihn herum war eins. Neben ihm prustete das Pferd mit weit aufgerissenem Maul und großen Zähnen. Und dann tauchte eine riesige, gleichmäßig gebaute Mauer aus hell leuchtenden Brückenbögen mitten im Wasser auf. Die wilden Fluten spritzten schon fast bis an die oberen Biegungen. Er sah die steinernen Bollwerke, die wie bei einem Schiffsbug die Fluten und hohen Wasser teilen sollten. Sie waren fast völlig überspült. Er spürte, wie ihm das Pferd durch einen Strudel weggerissen wurde. Der zweite, nein, dritte Bogen kam auf ihn zu. Und dann sah er die zweistöckige Kapelle an einem fast überfluteten Brückenpfeiler.

Die kleine Kirche ragte wie eine Festung über die Brücke hinaus. Es war, als würde er mit hoher Geschwindigkeit auf die Eingangspforte zum Paradies zutreiben. Und dann prallte sein entkräfteter Körper direkt neben der Kirchenmauer im Wasser gegen die Brücke von Avignon. Unwillkürlich griff er mit einer Hand nach einem Ring.

Es war kein Bischofsring und nicht der Fischerring des Papstes, sondern eine schmiedeeiserne Klammer, wie sie auch die Brücken in Paris für die Fackeln besaßen. Gleich darauf sah er das Gesicht eines Mädchens zwischen dem steinernen Geländer und der Kapelle auf der Brücke. Es war, als öffnete sich in diesem Augenblick für sie und ihn der Himmel.

Die Wolken rissen tatsächlich auf. Für einen winzigen Moment der Ewigkeit zeigte ein schmaler Sonnenstrahl vom Firmament auf das kleine Gotteshaus an der umtosten Brücke über die Rhône. Die Eichentür öffnete sich, dann streckte ein junger Priester mit flammend rotem Haarschopf den Kopf ins Freie. Auch oben im Palais des Papstes sah eine Gestalt in roter Soutane mit an, was nun geschah.

»Warum heißt man wohl de Goth in einer Gegend, in der die Westgoten vor sieben Jahrhunderten das erste germanische Königreich auf römischem Boden errichten durften?«

»Das Tolosanische Königreich.«

»Genau das meine ich«, sagte Kardinal d’Aux leise und verschwörerisch. »Das Königreich von Toulouse… mit dem verschollenen Schatz seines Königs Alarich, der zu einem großen Teil aus dem stammte, was vom Imperium Romanum in tausend Jahren aus aller Welt zusammengetragen wurde, und angeblich mit dem gestorbenen König im Fluss Busento vergraben sein soll.«

»Man hat mehrfach vergeblich nach diesem Schatz im Fluss gesucht.«

»Ebenso vergeblich wie nach dem Ordensarchiv und den zwölf Pferdewagen mit Silbermünzen aus dem Schatz der Templer, die der Großmeister mitbrachte, als Clemens ihn zu Beratungen über einen neuen Kreuzzug aus Zypern zurückrief!«

Kardinal da Prato runzelte die Stirn. »Du meinst doch nicht, dass die Berichte und Vermutungen über die beiden Schätze miteinander zu tun haben?«

»Doch, Niccolò! Genau das meine ich!«, sagte d’Aux beschwörend. »Denn es gibt noch eine weitere Verbindung.«

»Und die wäre?«

»Kathedralen«, sagte Kardinal d’Aux. »Gotische Kathedralen! Geplant und begonnen in der gleichen Zeit, in der unser Orden der Armen Ritter Christi vom Tempel Salomons zu Jerusalem entstand.«

»Das ist nicht neu, obwohl wir uns geeinigt haben, dass erst Abt Suger von St.Denis als der Begründer der neuen gotischen Bauweise gilt.«

»Wieder nur eine Frage der vereinbarten Wahrheit«, sagte d’Aux verächtlich. »Er hat nur umsetzen lassen, was lange vor ihm bekannt war. Mehr als fünfhundert Jahre lang bekannt– seit den christlichen Westgoten, ihrem krausen Barbarenschmuck, den wir heute an jedem Fialtürmchen unserer gotischen Kathedralen sehen. Und wenn du mich fragst, geht alles noch viel weiter zurück… bis zu König Salomon oder sogar zum legendären König Nimrod nach Babylon, der so hoch bauen wollte, dass er die Sterne am Firmament berühren und Götter von ihren Thronen stürzen konnte.«

»Ich kenne all diese gefährlichen Gedanken ebenso gut wie du«, sagte da Prato. »Aber was haben Clemens und sein kleiner Bastard Bertrand mit alldem zu tun?«

Arnaud d’Aux lachte fast schon vergnügt. »Jedes Geheimnis erhält eine Erinnerung. Und zumeist ist ein Schlüssel erforderlich, um das Verborgene zu öffnen. Das kann ein Zeichen sein wie das Kreuz, ein Duft wie Weihrauch, eine Gebetsformel oder eine geweihte Hostie.«

Die beiden mächtigsten Männer der Kurie sahen sich in die Augen. Sie kannten und vertrauten einander. Aber sie wussten auch um die Gefahren, durch die ihr Glaube in mystische und dämonische Sphären abgleiten konnte.

»Ich verstehe«, sagte da Prato schließlich. »Es kann auch ein Mensch sein, der noch nicht weiß, was in ihm steckt.«

»Und du meinst, dieser Mensch wird nach Avignon kommen?«, fragte d’Aux fast schon zu laut. Da Prato hob nur die Schultern. Er legte einen Finger auf die Lippen, aber das konnte Kardinal Godin hinter dem Vorhang im Nebenzimmer nicht sehen.

Miriam sah, wie der Kopf eines Pferdes unter ihr in den Fluten der Rhône auftauchte. Gleich darauf sah sie ein Gesicht unter einem Büschel weizenblonder Haare– ganz so wie bei einer nach der Ernte auf dem Feld vergessenen und vom Gewitterregen weggespülten Garbe. Totes Vieh und auch menschliche Körper, die den Fluss hinabtrieben, kamen häufiger vor. Sie selbst aber hatte noch nie einen schwimmenden Leichnam gesehen– und erst recht keinen, der ein so blasses und junges Gesicht hatte wie derjenige, der jetzt zusammen mit dem Pferdekopf gegen den Brückenbogen prallte.

Ihr eigenes Zugtier am Karren stand gerade still. Ohne groß nachzudenken, warf sie das Seil über den Rand der Brückenmauer. Sie wusste nicht, was sie sich davon erhoffte. Doch dann geschah das Wunder.

Wie ein großer Vorhang aus Sonnenlicht und weißen Federn wischte ein Engelsflügel vor ihr an der Brücke entlang. Fast schien es, als würden die Spitzen der Flügelfedern das Seil ihres Karrens aufnehmen und um die Handgelenke des jungen Mannes knoten, der sich wie zufällig am Fackelring festklammerte.

Im selben Moment wurde das Pferd neben ihm unter die Brücke gespült und verschwand. Miriam wurde plötzlich ganz ruhig. Niemand sagte ihr, was sie tun musste. Sie blickte auf die Leine, die Arme und den Kopf im Wasser, dann warf sie sich herum und stieß gegen das Maultier. Weiter vorn rückten die Wartenden einige Schritte vor.

ELIAHS KARREN

Und plötzlich kam Hilfe! Eine hagere Gestalt mit kurzem Kittel sprang todesmutig auf dem nördlichen Geländer bis zur kleinen Kapelle am zweiten Brückenpfeiler. Im Gegensatz zu allen anderen auf der Brücke bewegte sie sich von Avignon weg, in Richtung auf das französische Ufer der Rhône zu.

Die Erscheinung mit dem flatternden Umhang der Grauen Büßer hatte die Kapuze übergezogen, in der es nur zwei schmale Augenschlitze gab. Irgendwo über dem schäumenden Fluss trudelten ein paar Pfeile aus den Tortürmen wirkungslos in die Wellen.

Erst an der Kapelle über dem zweiten Brückenpfeiler schien das Ende gekommen. Die Gestalt schwankte. Ihre Büßerkapuze flatterte über die nackten, geschundenen und zerschlagenen Schultern zurück, dann balancierte sie unmittelbar vor Miriam und ihrem Wagen und setzte zum Sprung auf die Brückenstraße an. Miriam schrie so laut wie nie zuvor in ihrem Leben. Das Seil zum Zaumzeug des Maultiers glitt ihr aus den Händen.

Im selben Augenblick stürmte der Priester der kleinen Kapelle vor. Es schien fast so, als habe er nur auf den flüchtigen Gefangenen aus der Stadt gewartet. Geduckt und mit flammend roten Haaren sprang er zwischen Miriam, den Burschen mit dem Büßergewand und den Bewegungslosen auf den Pflastersteinen.

Miriam stieß so hart mit dem Büßer zusammen, dass sie sich unwillkürlich aneinander festklammerten, ehe sie gemeinsam zu Boden stürzten. Dennoch hatte sie erkannt, wer aus der Stadt fliehen wollte. Es war ihr Bruder, ihr sieben Jahre älterer Bruder.

Sie hatte ihn fast ein Jahr lang nicht gesehen. Als Junge hatte er die allerbeste Ausbildung in der Schul, der Synagoge von Carpentras, und bei seinem Großvater erhalten. Als ihr Vater in Lyon verunglückte, hatte der älteste der Geschwister seine Studien abgebrochen und war verstört davongelaufen. Erst Jahre später tauchte er wieder auf. Er hatte inzwischen einige Sprachen gelernt und konnte neben Hebräisch und Provenzalisch auch noch Lateinisch, Spanisch und Französisch lesen, schreiben und sprechen. Dazu verstand er etwas Englisch, Deutsch und Arabisch.

Sie und der Großvater hatten ihn nie darauf angesprochen, und er selbst hatte auch nie gesagt, wo er gewesen war. Doch trotz aller Fähigkeiten und Begabungen hatte er sich immer wieder großspurig über alle Anweisungen des Großvaters, ihrer Religion und der Tradition ihres Volkes in der Diaspora hinweggesetzt.

Ganz nach Lust und Gelegenheit hatte er sich als Schiffsknecht auf der Rhône, als Abschreiber von Dokumenten für begüterte Studenten oder als Handelsgehilfe in Fondacos, den italienischen Handelshäusern an den Küsten des Mittelmeers, durchgeschlagen. Als sie zuletzt von ihm gehört hatte, sollte er als Schmuggler von Kriegsgerät und Waffen für verschiedene Auftraggeber unterwegs gewesen sein. Er war längst kein aus dem Nest gefallener Vogel mehr, sondern eine kluge diebische Elster, die sich ohne jede Achtung vor irgendwelchen Regeln alles nahm, was sie bekommen konnte.

Eigentlich hieß er Seraphim, doch seit dem unbegreiflichen Unglück bei der Krönung von Papst ClemensV. hatte er den alten Namen nicht mehr benutzt. Weil sie den Tod seines Vaters Ariel nicht verhindert hatten, wollte er nicht mehr mit den sechsflügligen Wächterengeln in Verbindung gebracht werden. Und da er olivhäutig wie ein Pirat von den Küsten Arabiens war, eine kräftige Nase und dunkles Lockenhaar hatte, nannte er sich selbst von da an Seder Ben Ariel, was bei ihm spöttisch und zugleich geheimnisvoll so viel wie »Vielfalt der Fragen« bedeuten sollte– ganz wie die Vielfalt der symbolischen Speisen, aus denen beim Passahfest zur christlichen Osterzeit die Ordnung aller Dinge gebildet wurde. Als Miriam noch klein war, hatten sie oft Seder gespielt, weil dabei alle kindlichen Fragen erlaubt waren: Warum essen wir ungesäuertes Brot? Was ist das Geheimnis der bitteren Kräuter? Warum lehnen wir uns wie einst die Römer beim Essen links an?

All das schoss ihr durch den Kopf, während der Priester sich bückte und den Körper des Fremden im letzten Moment vor dem tödlichen Rad wegzog. Gleichzeitig hielt Seder die Glieder der eisernen Kette zwischen seinen Handgelenken mit einem Aufschrei vor das Karrenrad. Eines der Kettenglieder zerbrach. Miriams Bruder lachte nur und ließ seine kräftigen Zähne sehen.

»Mal etwas anderes als Katzen, Hunde und Vögel mit gebrochenen Flügeln, wie du sie sonst immer aufgesammelt hast!«, rief er ihr zu.

Sie war zu erschöpft für eine Antwort. Für einen kurzen Augenblick ließen Sturm und Regen nach. Er sah sie an, dann packte er den Blonden zusammen mit dem Priester und wuchtete ihn quer über die zusammengelegten Bretter ihrer Verkaufsbude. Wie zufällig rutschte dabei eine goldene Kette mit Schmuckstein vom Hals des fast Ertrunkenen. Miriam streckte die Hände aus. Die Kette riss, und der Stein glitt ihr aus den Fingern. Sie achtete kaum darauf, sondern starrte ihren Bruder an.

»Warum bist du hier?«, rief sie durch das Tosen des Flusses unter ihnen. »Und wohin wolltest du?«

»Ich habe den Knaben hier seit Paris beschattet!«, rief er laut und immer wieder nach Luft schnappend zurück. »Doch dann ist dieser Dummkopf oben bei Sorgues mit seinem Pferd in den Fluss gesprungen! Seine Verfolger… Dominikaner… hätten mich fast erwischt. Aber nicht mit Seder Ben Ariel! Ich habe mir eine graue Kutte beschafft und in einem Stall selbst Büßerketten angelegt. Alles in der Hoffnung, diesen Burschen vor den anderen hier an der Brücke aufzufischen.«

»Warum… warum wollten sie dich einfangen?«, rief Miriam.

»Wenn du es ganz genau wissen willst, dann hilf mir jetzt. Ich muss in die Stadt zurück und einem der Rotkittel berichten!« Er deutete auf den ohnmächtigen jungen Mann zwischen den Brettern auf dem Karren. »Am besten, du versteckst ihn und mich zusammen. Sag bei den Wachen einfach, dass es Eliah schlecht geht, dann lassen sie dich durch.«

»Ich verstehe kein Wort von deinen Lügen und aufgeblasenen Geschichten!«, rief sie. »Du hast dich nicht ein Jota verändert, seit du fortgegangen bist.«

»Oh doch, geliebte Schwester!«, lachte er. »Ich bin Kurier der ehrenwertesten Kardinäle… Beschützer der Unschuldigen und Streiter für Gott den Allmächtigen.«

Seder sprang mit nackten Füßen in die Speichen eines Rades, ließ sich auf die Bretter fallen, kippte überflüssiges Regenwasser aus den Stoffbahnen über dem halb ertrunkenen jungen Mann und hüllte sich mit ihm zusammen wie ein Bündel Teppiche in die nassen Stoffe ein.

Der rothaarige Priester und Miriam sahen sich an. Kalter Regen peitschte über ihre Gesichter, doch es war, als würden sie sich gegenseitig ein klein bisschen für die Güte Gottes bedanken wollen.

Hinter dem Vorhang des Audienzsaals verschluckte sich Kardinal Godin fast vor Erregung.

Endlich!

Endlich hatte er von den beiden wichtigsten Beratern des Heiligen Vaters die Bestätigung jenes ungeheuerlichen Verdachts, der schon seit vielen Jahren zu den erbitterten Kämpfen, zum gewaltsamen Tod mehrerer Päpste, zur Flucht der Kurie nach Avignon und letztlich auch zum Untergang der Tempelritter geführt hatte.

Sie gaben untereinander zu, dass sie selbst Ketzer waren! Sie sprachen von uralter Magie und Zauberei, von geheimen Botschaften in den Köpfen, von Wahrsagerei und von verschlüsselten Zeichen in Steinen. Godin konnte kaum fassen, was er hinter dem Vorhang versteckt hörte. Genau das war es, was er und Berengar von Landora, der Generalmagister der Dominikaner, lange schon vermutet hatten. Doch wenn zutraf, was die beiden anderen Kardinäle besprachen, dann knarrte und ächzte bereits ein Uhrwerk für den letzten Schlag, der nicht mehr aufzuhalten war. Dann nämlich teilten der Heilige Vater und sein Sohn ein Wissen, das unweigerlich verloren ging, wenn einer von beiden seinen Teil mit ins Grab nahm.