Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

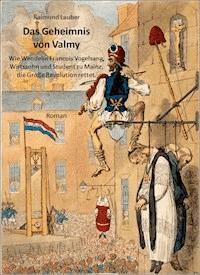

Zwei historische Ereignisse, der Raub des französischen Kronschatzes in Paris und der überraschende Verlauf der Schlacht von Valmy, sind hier zu einem geschichtlichen Roman verwoben. Der Leser nimmt auf spannende und ansprechende Weise teil an den Abenteuern des Wendelin Francois Vogelsang, eines revolutionsbewegten und etwas naiven Mainzer Studenten, der sich, an seiner Liebe zur Tochter eines Konditors verzweifelnd, mitten in die Französische Revolution stürzt. Aus einer harmlos scheinenden Gefälligkeit, um die ihn der geheimnisumwitterte Signore Francesco Poggibonsi bittet, wird ein fassettenreicher Kampf für die, in ihrer Existenz bedrohten Französischen Revolution. Wendelin bekommt es mit falschen Freunden und ebensolchen Feinden zu tun, mit Illuminaten und Freimaurern, Intriganten und Agenten, Demagogen und Verbrechern, Bürgern und Adeligen. Seinem harmlosen Gemüt zum Trotz bewältigt er, so gut er eben kann, manchmal nur mit Ach und Krach, die körperlichen und seelischen Herausforderungen, denen er sich auf seinem unüberschaubaren, überraschungsreichen Weg zum Schicksalsort Valmy stellen muss. Am Ende siegen Revolution und Liebe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Söhne

Florian und Felix

Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt, und die Phantasie bestickt hat.

Voltaire (1694 - 1778)

Raimund Lauber

Das Geheimnis von Valmy

oder

Wie Wendelin Francois Vogelsang,

Wirtssohn und Student zu Mainz,

die Große Revolution rettete.

Roman

1. Kapitel

In dem Wendelin den geheimnisvollen Signore Francesco Poggibonsi trifft und Erstaunliches von ihm erfährt.

Wenn ich jetzt, da unsere Sache verloren scheint, die Zeit zurückdrehen könnte, zu jenen Märztagen des Jahres 1792, als alles begann, keine Sekunde würde ich zögern mich wieder so zu entscheiden wie damals. Zu selten schenken die Götter, die launischen, dem Menschen die Gnade, einer Idee dienen zu dürfen, die ihn hoch über den flüchtigen Alltag erhebt.

Ich war damals noch keine 19 Jahre alt und das Studium der Kameralwissenschaften1, zu dem mich mein Vater halbherzig nach Mainz geschickt hatte, lag gerade hinter mir. Wäre es nach seinem Willen gegangen, ich hätte als sein einziger Sohn stante pede nach Straßburg zurückkehren und dort das Erlernte in klingende Münze umsetzen müssen. Aber, gleichsam als Ausgleich für die Überwindung, die mich das aufgezwungene Brotstudium gekostet hatte, beschloss ich, mich nun endlich meiner großen Liebe, der Geschichte, zu widmen. Es war eine fordernde Liebe, die in mir hauste. Die Erwartung, die ich in sie setzte, war nicht geringer, als dass ich, wenn ich mich ganz in die Vergangenheit versenke und dort die Erkenntnis gewinne, was sie bewegte, ich auch das Warum der Gegenwart verstehen, ja sogar über sie hinaus sehen würde. Durch diese Illusion blieb ich der Hochschule noch ein Weilchen erhalten. Die Sache hatte nur einen Haken. Mein Vater, gewichtiger Eigentümer des Gasthofes „Zur blauen Traube“ in Straßburg, nebst einem Weinberg in guter Lage, zeigte trotz dieser soliden Basis seines Einkommens, nur wenig Lust mich länger zu finanzieren als unbedingt nötig. Dass ich studiere hatte er nie gewollt. Was ich fürs Leben brauche, so argumentierte er mit Nachdruck, könne ich bei ihm in der Wirtsstube lernen. Das sei die beste Schule die es gäbe auf der Welt. Meine gute Mutter rang ihm ab, mich wenigstens die Kameralwissenschaften studieren zu lassen, weil es, wie sie ihn glauben machte, seinen diversen Geschäften noch am nächsten stehe. Sie ist es auch, die treu dafür sorgte, dass die Zuwendungen aus Straßburg nicht ganz versiegten.

An einem dieser überraschend milden Vorfrühlingstage, die uns glauben machen, nun sei die Kälte überstanden und der Lenz habe seinen Einzug gehalten, entschied ich, dass es eine Sünde sei, an einem solchen Tag in der dunklen Bude zu hocken, klappte meine Bücher zu und sprang die drei Treppen zum Korbgässchen hinunter. Beinahe hätte ich Martin Kruttschnitt, meinen wohlbeleibten Zimmergenossen, über den Haufen gerannt, der mir, mit zwei Scheiten Holz unter jedem Arm, entgegen keuchte. Ich weiß nicht, wo er den Schatz ergattert hatte, aber, um ehrlich zu sein, mir war es genug zu wissen, dass ich an diesem Abend nicht frieren würde. Oben unter dem Dach konnte es so früh im Jahr noch empfindlich kalt werden und dann war jedes einzelne Scheit im Böllerofen ein Segen, ganz gleich wo es her kam,. „Wohin so eilig, Wendelin?“, fragte er, als ich mich an ihm vorbei drückte. „An die Luft, in die Sonne!“ „Das fühlt sich doch nur an wie Frühling, er ist es aber nicht wirklich“, rief er mir den ungeschmälerten Wert seiner Beute ins Bewusstsein. Ich winkte ihm noch zum Abschied und schlenderte pfeifend zum Marktplatz hinunter. Da ging es so unbeschwert zu, wie schon lange nicht mehr, seit die Folgen der Revolution jenseits der nahen Grenze auch bei uns zu spüren waren. Kurfürst von Erthal2 bot den, vor der Wut ihrer Landsleute geflüchteten französischen Adeligen bereitwillig Gastrecht und sorgte empörend großzügig dafür, dass es ihnen in seiner Haupt- und Residenzstadt an nichts fehle. Die Mainzer Bürger teilten die Sympathie ihres Fürsten nicht und je länger die hochnäsigen, aufgeblasenen Fremden samt ihrem vielköpfigen, nicht minder anmaßenden Anhang ihnen ihr angestammtes Leben vergällten, um so mehr wuchs ihr Verständnis für das, was sich in Frankreich blutig Bahn brach.

Fest entschlossen mir durch nichts und niemanden diesen geschenkten Tag vermiesen zu lassen, bog ich in den Liebfrauenplatz ein und ganz sicher wäre ich, wie so oft, bei den Schiffen am Rhein gelandet, hätte es da nicht die Sache mit der Kutsche gegeben. In rasantem Tempo lärmte sie an mir vorüber und hielt auf den Gasthof „Zum Schwanen“ zu. Der Kutscher hatte sein Gefährt noch nicht ganz zum Stehen gebracht, da wurde auch schon der Wagenschlag aufgestoßen und traf einen gerade vorübergehenden älteren Herrn so unglücklich, dass er zu Boden stürzte. Eine Hand voll höchst animiert parlierender Franzosen drängte aus der Kutsche dem Eingang des Gasthofes zu, ohne den am Boden liegenden Mann eines Blickes zu würdigen. Da war es vorbei mit meinem goldenen Vorsatz, mir den Tag nicht verderben zu lassen. Empört rief ich den Franzosen in ihrer Sprache ein paar gepfefferte Worte nach, wie ich sie ab und an bei meiner Mutter gehört hatte, wenn etwas nicht nach ihrem Kopf ging. Ich war verstanden worden. Bevor der letzte der Franzosen, hinter der Wirtshaustüre verschwand, drehte er sich zu mir um, blitzte mich schmallippig aus schwarzen Marmorkugeln an und quittierte meine „Freundlichkeiten“ mit einer obszönen Handbewegung. Der Fremde hatte sich aufgesetzt und beobachtete gespannt was zwischen mir und dem Franzosen vor sich ging und fragte, während ich ihm auf die Beine half, „Ihr beherrscht das französische Idiom perfekt?“ „Ja, so wie man es eben in Straßburg lernt“, antwortete ich. Die Auskunft bewirkte Erstaunliches. Rasch machte er sich von mir frei und lehnte es auch energisch ab, sich von mir zu seinem Quartier begleiten zu lassen. Er klopfte sich die Kleidung ab und schlug vor, dem Beispiel der Franzosen zu folgen und zu einem guten Schluck Wein einzukehren. „Das wird uns gut tun. Wenn Sie erlauben, seid Ihr mein Gast“, lud er mich ein. Für eine Gratismahlzeit immer zu haben, nahm ich an. „Aber doch wohl nicht hier. Gleich um die Ecke in der Roterkopf Gasse ist der „Specht“, da werden wir auch bestens bedient.“ „Aber warum denn nicht gleich hier? Stören Sie etwa die Franzosen?“, packte er mich bei der Ehre. „Was für ein Gedanke“, tat ich lässig die Stichelei ab und ging als erster in das respektable Bürgerlokal. Die Franzosen hatten den größten Tisch in der Mitte der Wirtsstube belegt und waren viel zu sehr damit beschäftigt, ein offenbar höchst erfreuliches Ereignis mit ganzer Hingabe zu diskutieren, als dass sie unserem Eintritt Beachtung geschenkt hätten. Der Fremde dirigierte mich an einen kleinen Ecktisch, von dem aus das Lokal gut zu überblicken war. Bevor wir uns setzten wurde er förmlich. „Ich glaube es ist nicht zu früh sich bekannt zu machen. Mein Name ist Poggibonsi, Francesco Poggibonsi, Petrarca zur Ehre“, stellte er sich vor. „Und ich bin der Wendelin Francois Vogelsang, Francois meinem lieben Großvater zur Ehre“, erwiderte ich mit einer leichten Verbeugung und, in der Hoffnung ihn animieren zu können, auch von sich selbst mehr preis zu geben, fügte ich an, „ich studiere Geschichtswissenschaften bei Professor Vogt, die römische Republik ist meine Leidenschaft.“ Die Kameralwissenschaften unterschlug ich. Poggibonsi hob anerkennend die linke Augenbraue, beschränkte sich aber darauf zu bemerken, dass wir einen Vornamen gemeinsam haben, was ein gutes Omen sei, sagte aber nicht wofür und ich versäumte danach zu fragen.

Wir hatten kaum unsere Bestellungen aufgegeben, da forschte er auch schon, „könnt Ihr verstehen was sie sagen?“ „Die Franzosen? Warum wollt Ihr das wissen?“, fragte ich zurück und er antwortete, „weil es interessant sein könnte, was den Franzosen so überschwängliche Freude bereitet.“ „Bisher habe ich aus ihrem Durcheinandergeschrei nur heraushören können, dass sie den Tod eines ihnen verhassten Mannes feiern.“ „Merkwürdig! Spitzt Eure Ohren, ich muss erfahren, wessen Tod ihnen so willkommen ist. Ich würde meine Neugierde selbst befriedigen, aber dazu reichen meine Kenntnisse dieser Art von Französisch bei weitem nicht. Leider. Bei Euch scheint das anders zu sein.“ „Ruhig“, mahnte ich, „der, der gerade aufgestanden ist, will einen Trinkspruch ausbringen.“ Dann übersetzte ich: „Ich erhebe mein Glas auf den Tod Leopolds, des Feiglings auf dem Kaiserthron in Wien.“ Diese Nachricht erschreckte Poggibonsi zutiefst. Seine ohnehin zarte Erscheinung schien noch zu schrumpfen, sein schmales, vornehmes Gesicht wurde weiß wie die Wand und er flüsterte, „das hätte nicht passieren dürfen… Ein schwerer Schlag…“ Dann versank er in Schweigen. Plötzlich stand er auf, straffte sich und sagte, „ich muss jetzt allein sein. Entschuldigen Sie die Unhöflichkeit.“ Als ich Anstalten machte mich ebenfalls zu erheben, schüttelte er den Kopf. „Bitte bleiben Sie sitzen und genießen Sie den Wein“, forderte er mich freundlich auf und legte mehr Geld auf den Tisch als nötig gewesen wäre, um unsere Zeche zu begleichen. „Ich habe morgen in Kostheim zu tun. Ich wüsste es zu schätzen, wenn Sie mich begleiten. Als Gegenleistung biete ich Ihnen ein Privatissimum in Geschichte, das müsste Sie doch reizen.“ Da ich nichts Besseres vor hatte und der Fremde sich als spendabel erwiesen hatte, willigte ich ein, mich mit ihm zu treffen.

Allein gelassen zog ich Poggibonsis noch unberührtes Glas zu mir. ‚Ein seltsamer Mann, dieser Fremde‘, überlegte ich, ‚aber nicht unsympathisch und er ist ein Herr, zweifellos, obwohl die Farben seiner Kleidung, blau wie die Hoffnung und gelb wie die Sonne, für hiesige Verhältnisse sehr gewagt sind. Bei einem Ausländer mag das noch hingehen, denn er ist kein Deutscher, auch wenn er unsere Sprache so gut wie akzentfrei spricht. Ob Poggibonsi sein richtiger Name ist? Ich glaube schon. Mit seinem Petrarca-Vornamen stammt er wahrscheinlich aus Italien‘, vermutete ich und wie sich später herausstellte, hatte ich recht damit.

Am Franzosentisch begann der Wein seine Wirkung zu tun. Jedermann in der Gaststube bekam, ob er wollte oder nicht, serviert, was dort höchst angeregt diskutiert wurde. In der Hauptsache ging es um Spekulationen über den Nachfolger auf dem Kaiserthron in Wien und was für erfreuliche Perspektiven daraus für die Emigranten erwachsen, wenn Erzherzog Franz der neue Kaiser würde. Sie malten sich ihre siegreiche Heimkehr in ein königliches Frankreich aus und versuchten sich unter trunkenem Gelächter gegenseitig mit Einfällen zu überbieten, mit welch ausgeklügelter Raffinesse sie dann diejenigen vom Leben zum Tode befördern würden, die sie aus Frankreich vertrieben hatten. Interessant wurde es erst, als der Wortführer sein Glas auf das Wohl des mutigen Mannes leerte, „der den Mut hatte, Leopold das einzuschenken, was er verdient habe, nämlich einen Trank, der ihn zu seinen Ahnen reihte.“ Wie vom Donner gerührt starrte ich zu den Franzosen hinüber. Der Kaiser des Heiligen römischen Reiches deutscher Nation vergiftet! Ich stand auf. Die Lust auf Wein war mir gründlich vergangen. Von Poggibonsis Geld ließ ich nur so viel auf dem Tisch liegen wie nötig, steckte den Rest ein und, das Triumpfgeschrei der Emigranten im Ohr, eilte ich ins Freie.

Am nächsten Tag fand ich mich wie verabredet am Eisenturm ein. Poggibonsi wartete bereits. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, jedenfalls nicht, ihn auf einem flotten Einspänner sitzen zu sehen. Er winkte mich ungeduldig neben sich auf die Bank und überließ mir die Zügel. „Also los, auf nach Kostheim, Sie kennen den Weg sicher besser als ich.“ Ich wendete den Wagen der Brücke zu und fragte, „was genau machen wir in Kostheim?“ „Wir statten einem höchst eigenwilligen Mann einen Besuch ab.“ „Sollte ich ihn kennen?“ „Ich weiß nicht. Er heißt Adam Lux3, machte hier an der alma mater Moguntina mit 19 Jahren den Doktor der Philosophie und ist glühender Anhänger Rousseaus. Aus dessen Forderung „Zurück zur Natur“ zog er für sich und seine Familie die Konsequenzen und kaufte von der Mitgift seiner Frau die Donnermühle bei Kostheim. Er betreibt dort nun Landwirtschaft und denkt darüber nach, wie die Welt zu verbessern sei. Was sagt man dazu?“ Ich wusste nicht was sagen. Allzu geradlinige Menschen, die bedingungslos ihren Weg gehen ohne rechts und links zu schauen, sind mir unheimlich und, um es frei heraus zu sagen, sie sind mir auch unsympathisch. Ich halte sie für unleidig und rechthaberisch und meist ist mit ihnen kein angenehmer Umgang. Das behielt ich aber lieber für mich und zog mich auf ein lahmes „jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht“, zurück. Als wir in Kostheim nach dem Hof von Lux fragten, betrachtete man uns neugierig und wies uns auf den Weg nach Hochheim. Bis zur Donnermühle am Käsbach sei es nicht mehr weit. Da fänden wir den Herrn Doktor.

Lux stand im Hof als wir in der Donnermühle einrollten. Aus der Begrüßung der beiden Männer wurde ich nicht recht schlau. Sie war förmlich, aber nicht unfreundlich. Es ist gut möglich, dass sich die beiden schon einmal begegnet waren, ebenso konnte es aber auch sein, dass sie nur voneinander wussten, sich aber zum ersten Mal sahen. Fremd waren sie sich jedenfalls nicht. Ich spürte bei ihnen ein unausgesprochenes Einverständnis, wie es zwischen zwei Gleichgesinnten, in einer ihnen wichtigen Sache, herrscht. Mir fiel an ihm seine knubbelige, lustig nach oben weisende Nase auf. Heiterkeit verstrahlte Lux aber nicht. Nach seiner Mimik zu schließen, machte er auf mich den Eindruck eines Mannes, dem, vielleicht um seine einfache Herkunft zu kaschieren, die Pflege seiner Würde jeden Sinn für Humor ausgetrieben hatte. Seine Frau wirkte nicht wie eine Bäuerin, eher wie eine selbstbewusste Bürgersfrau, die einer umfänglichen Landwirtschaft mit reichlich Gesinde mehr vorstand, als dass sie selbst Hand mit anlegte. Sie bewirtete uns mit Brot, Speck, Käse und Wein, alles aus eigener Herstellung, wie Lux stolz anmerkte. Anfangs drehte sich, wie es üblich ist und es die Höflichkeit erfordert, die Unterhaltung um die Familie, dann um den Hof und die landwirtschaftlichen Experimente, von denen Lux sich viel versprach. Ich fürchtete schon, dass, wenn es so weiter ginge, aus dem versprochenen Privatissimum wohl nichts mehr werden würde, als Poggibonsi, eine Atempause des Gastgebers nutzend, endlich das Thema ansprach, wegen dem er, wie ich glaubte, Lux aufgesucht hatten. Bedächtig fragte er, „ist die Nachricht vom Tod des Kaisers schon zu Ihnen gedrungen?“ Ohne erkennbare Bewegung fragte Lux, „der 2. Leopold tot? Nein, davon wusste ich noch nichts. Wann war das?“ „Am 1. März“, antwortete Poggibonsi bedeutungsvoll. „Das ist allerdings bemerkenswert“, gab Lux zu und rieb an seiner Himmelfahrtsnase. Ich hatte keine Ahnung was es mit diesem 1. März, außer dem plötzlichen Tod des Kaisers, besonderes auf sich hatte. Bevor ich fragen konnte, lieferte Lux die Erklärung. „Ausgerechnet am Tag, an dem das französische Ultimatum gegen ihn ablief, musste er die Bühne verlassen.“ „Für die bourbonischen Prinzen gerade noch rechtzeitig“, nickte Poggibonsi. „Das Ultimatum forderte vom Kaiser neben anderen Zumutungen, sich für sein freundliches Verhalten gegenüber den Emigranten zu rechtfertigen und fürderhin jedwede Unterstützung für diese einzustellen. Allesamt unannehmbare Bedingungen für Leopold. Dessen sicher sein konnten die Emigranten aber nicht, denn Leopolds Verhältnis zu ihnen war alles andere als unbelastet“, erbarmte er sich meiner Unwissenheit. „Leopolds Abgang ist kein Verlust, Grund zur Freude aber nun auch wieder nicht. Der nächste Habsburger steht schon bereit. Ein Kaiser Franz II. wird sein Volk kaum weniger an die Kandare nehmen als seine Vorgänger. Es ändert sich nichts für das Volk“, offenbarte Lux, was er generell von Fürstenherrschaft hielt. Er schien das Thema damit verlassen zu wollen. Immerhin harrte ja das ergiebige Feld seines Weinbaues noch einer angemessenen Würdigung. Bei allem Respekt vor den Winzern und ihrer hohen Kunst, aber dazu war ich nicht nach Kostheim gefahren. Ich sah mich gezwungen, meine Rolle als schweigender Zuhörer aufzugeben. „Er wurde ermordet, genauer gesagt vergiftet“, stach ich gnadenlos die Themen Landwirtschaft und Weinbau aus. Poggibonsi hackte mit seinem scharfrückigem Römerschnabel nach mir und zischte giftig, wie ich derartiges behaupten könne. „Ich hab‘s von den Franzosen gehört, vielleicht erinnert Ihr Euch, erst gestern im „Schwanen“, revanchierte ich mich. „Und weiter? Lassen Sie sich doch nicht die Würmer einzeln aus der Nase ziehen“, bohrte er ungeduldig. Erfreut, wenigstens für einen Augenblick seine penetrante Gelassenheit erschüttert zu haben, rückte ich mit der gewünschten Auskunft heraus. „Ich bin noch ein Weilchen beim Wein sitzen geblieben. Da habe ich vom Emigrantentisch aufgeschnappt, dass der Kaiser nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern durch Gift ins Jenseits befördert worden sei.“ Jetzt zeigte auch Lux Interesse. „Kennt man den Täter?“, fragte er gespannt. „Schwerlich, die Nachricht von seinem Tod ist noch jung“, antwortete Poggibonsi. „Der Mord an dem Tyrannen könnte das Freiheitsfanal zur Erhebung der geknechteten Völker Österreichs sein“, dachte Lux laut. Plötzlich, als habe er selbst erst jetzt die Bedeutung seiner Worte erfasst, schoss er in die Höhe und rief, als stünde er vor einem vielköpfigen Publikum, mit feierlich erhobener Stimme, „Gedanken kennen keine Grenzen. Die Ideen unserer Brüder in Frankreich tragen schon erste Früchte im Reich.“ Kühl unterbrach ihn Poggibonsi, „langsam mein Freund, in Österreich dürfte der feige Giftmord kaum das rechte Mittel sein, um die Leute zum Aufstand zu bewegen, nicht zuletzt, weil einer Volkserhebung durch die reformfreudige Persönlichkeit Leopolds die Voraussetzungen fehlen. Die Zeit ist nicht reif, nicht in Österreich.“ Lux setzte sich enttäuscht und Poggibonsi fuhr fort, „aber folgendes könnte ein Hinweis auf die Täter sein. Wie es mein junger Begleiter hier schon andeutete, kehrten wir gestern beim Gasthof „Zum Schwanen“ ein und fanden dort eine Gruppe französischer Emigranten vor, die die Stirn hatten, als Gäste des Reiches, den gewaltsamen Tod des Kaisers zu feiern.“ Lux winkte ab. „Ein Hinweis, der viele andere Möglichkeiten außer Acht lässt." "Die da wären?", fragte ich und Lux antwortete, "Sie haben wohl keinen rechten Begriff davon, wie es in dieser Schlangengrube zugeht, die sich Hofstaat nennt. Warum sollte er nicht Opfer einer Intrige sein? Ich wage aber auch an uneigennützige Motive zu glauben. Aber wenn Sie sich tatsächlich auf die Emigranten kaprizieren wollen, dann sollten wir versuchen, durch Argumente Ihrem Verdacht Gewicht zu verleihen“, schlug er vor und dozierte, „als erstes erhebt sich die Frage, ziehen die Emigranten Nutzen aus Leopolds Tod und wenn ja, wie sieht der aus.“ „Für die Wiederherstellung der französischen Monarchie sind die Emigranten zu allem bereit“, ließ ich mich hören. Zugegeben, die Bemerkung beantwortete nicht die Fragen und war auch sonst nicht gerade originell, aber Lux ging darauf ein. „Wie hat Leopold sich dazu gestellt?“ „Nicht so, wie es sich die Emigranten gewünscht hätten. Wie alle europäischen Fürsten sah er sich durch die Revolution gefährdet, einen Krieg mit Frankreich wollte er aber nicht. Er und König Friedrich Wilhelm II. von Preußen verabredeten ein Treffen in Pillnitz, bei dem unter anderem auch das Vorgehen gegen Frankreich abgestimmt werden sollte. Was sich Graf Artois, König Ludwigs Bruder, dann herausnahm, unterstreicht augenfällig seinen unbedingten Willen, in Frankreich an die Macht zurückzukehren. Im Vorfeld zur Konferenz von Pillnitz kam es Ende August vorigen Jahres in Wien wieder einmal zu einem Treffen mit dem Grafen Artois, das für den Grafen außerordentlich enttäuschend verlief. Artois verlangte, wie gehabt, sofortige Kriegsvorbereitungen gegen sein Land. Leopold setzte ihm die Gründe auseinander, warum es für ihn notwendig sei, mit Frankreich Frieden zu halten und verweigerte sich seinen Wünschen. Die Verzweiflung, in die Leopolds Haltung den Grafen stürzte, könnt ihr daran ermessen, dass er dem Kaiser Lothringen als Gegenleistung für einen Krieg gegen Frankreich anbot. Das brachte uns in eine gefährliche Lage. Die Verlockung Lothringen einzuheimsen war groß, aber Leopold ließ sich durch das Angebot nicht ködern und lehnte ab. Des Kaisers Haltung und seine Standhaftigkeit in dieser Sache ist dem Einfluss unseres Mannes an seiner Seite zu danken“ erläuterte Poggibonsi die gegensätzlichen Positionen.

Wenn mich etwas wirklich interessiert, bin ich ein aufmerksamer Zuhörer. Deshalb war es mir nicht entgangen, dass Poggibonsi von einer gefährlichen Situation für „uns“ und von "unserem Mann" gesprochen hatte. Ich wollte es seiner verhaltenen Arroganz nicht unterstellen, dass er von sich im pluralis majestatis sprach und folgerte, dass nicht er allein, sondern er zusammen mit anderen in Gefahr schwebte. Ich beschloss, dass es bis zum Rückweg warten könne, ihn danach zu fragen und beschränkte mich darauf festzustellen, „da haben wir ihn ja, den Grund, warum die Emigranten Leopold hassten bis auf’s Blut.“

"Ja, das schon", gab mir Poggibonsi recht, "aber zu resignieren liegt außerhalb der Vorstellungswelt der exilierten Brüder des französischen Königs, das wissen wir. Könnt ihr Euch vorstellen was stattdessen in ihren prinzlichen Bourbonenköpfen vorging, um doch noch ihres verlorenen Königreichs wieder habhaft zu werden.“ „Das ist nicht schwer zu erraten“, antwortete Lux. „Jedermann weiß, dass Leopolds Sohn und Nachfolger Franz, ihren Wünschen sehr nahe steht. Um ihre Pläne zum Erfolg zu führen, mussten ihm die Prinzen den Weg frei machen, als Kaiser Franz II. den Thron besteigen zu können. Das ist ihnen nun auch gelungen.“ „Ja, so scheint es zu sein“, bestätigte Poggibonsi mit einem tiefen Seufzer und fügte kämpferisch an, „das ist ein harter Schlag, aber wir werden ihn zu parieren wissen.“ Bevor wir aufbrachen fragte Poggibonsi unseren Gastgeber noch nach seinen weiteren Plänen und auch, ob er persönliche Kontakte nach Paris pflege. „Nein“, antwortete Lux, „derzeit nicht. Ich werde hier gebraucht.“ „Natürlich, die Familie geht vor“, räumte Poggibonsi enttäuscht ein. Lux schüttelte energisch den Kopf. „Keineswegs, die Revolution hat den Vorrang vor allem anderen, auch vor der Familie“, entgegnete er hitzig. „Mainz wird die erste Republik auf deutschem Boden sein. Dafür werde ich hier gebraucht.“ Die Männer umarmten sich stumm. Als uns Lux noch bis zum Wagen begleitete, warnte ihn Poggibonsi, „achten Sie gut auf sich, mein lieber Freund, und vergessen Sie nicht, dass allzu himmelstürmende Begeisterung den Keim der Verzweiflung in sich trägt.“ Lux fasste ihn an den Schultern, schaute ihm fest in die Augen und antwortete stürmisch, „ein lauwarmes Herz taugt nicht für die Revolution. Glühen muss man, will man andere zum Äußersten mitreißen.“ „Wohl wahr, erwiderte Poggibonsi zurückhaltend und beließ es dabei. Ein Sturm lässt nicht mit sich debattieren, er muss sich austoben. Poggibonsi schwang sich neben mich auf den Wagen und hob zu einem letzten Gruß die Hand. Während der Wagen schon zum Hoftor hinaus rollte, hörte ich, wie Lux uns noch das Credo seines Abgottes Jean Jaques Rousseau nachrief: „Volkssouveränität, Menschenrechte, Gesellschaftsvertrag.“

Es war schon fast dunkel, als wir gemächlich zurück nach Mainz rollten. Was ich in der Donnermühle erlebt hatte, beunruhigte mich nicht wenig. Poggibonsi hatte mit Interna des Wiener Hofes argumentiert, die der Öffentlichkeit unbekannt waren. Offenbar stammten sie von seinem Gewährsmann im innersten Zirkel des Kaisers, dem ich auch Einfluss auf die Deklaration von Pillnitz zutraute. Ich fragte mich, was Poggibonsi dazu bewogen haben mag, die Gefahr einzugehen, einen Fremden, wie mich, ins Vertrauen zu ziehen, und welche Folgen diese ungebetene Offenherzigkeit für mich nach sich zöge? Poggibonsi saß neben mir und hüllte sich in beharrliches Schweigen. Ich konnte ihm aber den Trappisten nicht durchgehen lassen, nicht nachdem, was ich bei Lux gehört hatte. Bevor wir die Brücke über den Rhein erreichten, lenkte ich den Wagen an die Straßenseite und hielt an. Poggibonsi sah mich missbilligend an und murrte, „beeilen Sie sich wenigsten, wenn Sie schon in stockfinsterer Nacht nicht warten können bis wir in der Stadt sind.“ „Ich muss mich nicht erleichtern, aber wie wäre es mit Euch?“ „Sie unverschämter Kerl! Was erlauben Sie sich“, empörte sich Poggibonsi und forderte mich auf, ihn ohne Verzug zurück nach Mainz zu bringen. „Das will ich gerne tun, aber erst, wenn Ihr Euch dazu herabgelassen habt, mir zu erklären, was das alles zu bedeuten hat.“ „Was zu bedeuten hat?“, schnappte er zornig. „Euer Besuch bei Lux.“ „Das ist doch ganz offensichtlich. Ich suche nach jemandem geeigneten, der für unsere Sache nach Paris geht. Lux hat abgelehnt. Das war alles.“ „Das war bei weitem nicht alles“, widersprach ich heftig. „Was sollte denn dieser ganze Exkurs zur gegenwärtigen politischen Lage im Reich?“ „Ich musste Lux natürlich auf den Zahn fühlen, bevor ich ihn fragen konnte, ob er bereit ist, sich in den Hexenkessel von Paris zu wagen.“ „Und was verdeckt Ihr, wenn Ihr von ‚unserer Sache‘ sprecht“, hakte ich nach. Offenbar hatte ich einen wunden Punkt erwischt, denn er überlegte, bevor er sich zu einer Antwort bereitfand, „das ist etwas, worüber ich ohnehin mit Ihnen sprechen wollte, wenn auch nicht gerade in kalter Nacht auf einem harten Kutschbock sitzend.“ Vielleicht fror er wirklich. An einem Märzabend unten am Fluss, wenn sich die Feuchtigkeit in die Kleidung nistet, wäre das kein Wunder und es mag auch sein, dass sein Sitz anfing ihm unbequem zu werden. Aber darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen. Erst einmal wieder unter Menschen, wäre es für ihn ein Leichtes mich los zu werden und nie würde ich erfahren, auf welche Sorte Geheimbündlern ich mich mit ihm eingelassen hatte. „Mir gefällt es hier“, zerstörte ich seine Hoffnung auf baldige Weiterfahrt. Er schwieg bockig. Um das Gespräch wieder in Gang zu bringen, eröffnete ich ihm, dass mir in der Donnermühle schon das eine oder andere Licht aufgegangen sei. „Und das wäre?“ „Zum Beispiel, dass es Euch darum geht, Frankreich vor dem drohenden Krieg zu schützen und warum Ihr das wollt, lässt sich leicht an den fünf Fingern abzählen.“ „Was glauben Sie denn, warum wir ausgerechnet diesen Krieg nicht wollen?“ „Weil Ihr für das, was in Frankreich gerade das Oberste zu unters kehrt, Sympathien hegt. Nicht wahr?“ „Da haben Sie sich die Antwort schon selbst gegeben. Dem revolutionären Frankreich den Krieg zu ersparen, das ist „unsere Sache“ und jetzt sagen Sie mir gefälligst, warum Sie das so sehr interessiert, dass Sie mich gegen meinen Willen hier festhalten.“ Poggibonsi hatte den Spieß umgedreht. Seine Fragen kamen Schlag auf Schlag. „Für wen arbeiten Sie? Sind Sie ein Agent der Regierung oder spionieren Sie für die Emigranten oder geht es nur ums liebe Geld? Äußern Sie sich nur freimütig, ich werde Sie nicht bloßstellen. Vielleicht kommen wir ja sogar ins Geschäft.“ Er verspottete mich und mir war plötzlich gar nicht mehr wohl in meiner Haut. Es wurmte mich gewaltig, Poggibonsi Anlass gegeben zu haben, mich, den ehelich geborenen Sohn des ehrsamen Weinwirts Vogelsang zu Straßburg, für einen schlechten Kerl zu halten und ein bisschen schämte ich mich auch dafür. „Ich war unüberlegt“, begann ich mich zu entschuldigen, „seht das bitte meiner Jugend nach. Ich versichere Euch, für niemanden zu spionieren und um Geld geht’s mir auch nicht.“ Kaum hatte ich die Entschuldigung heraus gehaspelt, griff ich nach den Zügeln. Es war höchste Zeit Poggibonsi in die Stadt zu bringen. „Einen Moment noch“, hielt er mich zurück „Wenn Sie, wie Sie behaupten, kein Agent sind, warum haben Sie dann versucht mich zu verhören?“ Ich fühlte mir die Röte ins Gesicht steigen und war froh, dass die Dunkelheit mich schützte, als ich leichthin antwortete, „Ihr habt mich einfach nur neugierig gemacht.“ Darauf lachte er, „das scheint mir ja gelungen zu sein.“ Ich war noch damit beschäftigt zu verdauen, was er mir eben serviert hatte, da hörte ich ihn sagen, „es ist spät geworden. Ich würde Sie gerne in mein Quartier einladen, um uns gründlich auszusprechen, aber die Wände dort haben Ohren. Was halten Sie von einem Spaziergang dem Rhein entlang, gleich morgen. Das Wetter scheint zu halten. Wieder um drei am Eisenturm?“ Ich nickte stumm.

2. Kapitel

Wendelin erfährt, was Freimaurer und Illuminaten mit der Revolution zu tun haben.

Poggibonsi hatte nicht zu viel versprochen. Die Sonne schien von einem milchig blauen Himmel, verschämte Palmkätzchen zeigten schon ein wenig Pelz und nimmermüde Meisen sangen uns das Ende des Winters. Nach einigen Schritten hakte sich Poggibonsi bei mir unter und so schlenderten wir dem Ufer entlang rheinaufwärts. Ein unvoreingenommener Betrachter hätte uns für Vater und Sohn halten können, die angeregt plaudernd einen Spaziergang machten. Als Sohn fühlte ich mich bei Poggibonsi nicht, mehr wie ein Schüler, der von seinem Mentor für eine wichtige Aufgabe eingestimmt wird. Und so war es auch. Denn was mir Poggibonsi an diesem geschenkten Vorfrühlingstag eröffnete, sollte meinem ganzen weiteren Leben die Richtung geben.

„Alle Welt spricht von dem, was sich gerade in Frankreich abspielt, die einen hasserfüllt, die anderen begeistert und voller Hoffnung. Es sind nicht die schlechtesten Köpfe, die sich zur Revolution der Franzosen bekennen, ganz im Gegenteil, auch Schiller und Klopstock zählen dazu, um nur zwei bekannte Namen zu nennen “, begann Poggibonsi. Ich hatte mir die halbe Nacht das Hirn zergrübelt, was das Mühlenerlebnis für mich bedeuten könnte, war aber zu keinem Ergebnis gekommen, das im Licht des Tages Bestand gehabt hätte. Ich bin sonst ein Vorbild an Gelassenheit, wie ich das in aller Bescheidenheit behaupten darf, aber ich war es leid, mich weiter mit Allgemeinplätzen hinhalten zu lassen und antwortete gereizt, „ich weiß schon, auch einige Professoren an unserer Universität denken so. Forster, Blau, Nimis, Hofmann und noch mindestens fünf weitere hängen den Jakobiner an. Das ist es aber nicht, worüber ich mit Euch sprechen wollte. Wie wäre es, wenn Ihr mir endlich anvertrautet, was das für ein geheimnisvoller Bund ist, dem Ihr Euch verschworen habt und was seine Ziele sind?“ Poggibonsi ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. „Das versuchte ich Ihnen gerade zu erklären, wenn Sie mich nur ausreden lassen wollten“, wies er mich zurecht. „Die Professoren, von denen Sie sprachen, gehören zu unserer Gemeinschaft, ebenso Mitglieder der ‚gelehrten Lesegesellschaft‘ und des ‚studentischen Lesezirkels‘, beides Mainzer Einrichtungen, die Ihnen wohl bekannt sein dürften. An den übrigen Hochschulen im Reich verhält es sich nicht anders, überall wittert man Morgenluft und klopft sich den Staub aus den Kleidern. Hochschullehrer sind wichtig für uns, sie üben auf ihre Studenten großen Einfluss aus. Die kommende Generation ist unsere Hoffnung.“ „Ihr seid also mit Hochschullehrern und Studenten im Verbund. Mit wem noch?“, bohrte ich. Poggibonsi stieß einen tiefen Seufzer aus. Später gestand er mir, was ihn damals plagte. Auf der einen Seite wollte er mich für ‚die Sache‘ gewinnen, wusste aber nicht, wie weit er mir vertrauen konnte. Unschlüssig, ob er mich einweihen solle oder nicht, seufzte er nochmals schwer und schwieg. Schließlich überwand er seine Zweifel und obwohl weit und breit keine Menschenseele zu sehen war, die uns hätte belauschen können, flüsterte er, „zwei starke Vereinigungen stehen an unserer Seite, die ‚Gesellschaft der Perfektibilisten’ und die Freimaurer." "Von den Freimaurern habe ich gehört, die ‚Gesellschaft der Perfektibilisten’4 ist mir aber fremd", warf ich ein. „Das sind die Illuminaten“5, eröffnete er mir schmunzelnd. Ich benutze ihren alten Namen, den kennt nicht jeder und ist auch nicht so verschlissen, wie der unter dem sie bekannt sind. Sie agieren nur im Reich, sind aber hochpolitisch und haben alle Bereiche des Staates infiltriert. Die edlen Freimaurer mischen sich dagegen nur ungern direkt in die Politik, haben aber weitverzweigte Verbindungen, auch ins Ausland, Frankreich eingeschlossen. Mitgliedschaften bei beiden Organisationen sind nicht selten.“ „Aber die Illuminaten sind doch schon seit Jahren verboten“, staunte ich. „So ist es“, bestätigte Poggibonsi. „Aber das Geflecht, das sich durch jahrelange Beziehungen gebildet hat, lässt sich nicht so einfach durch einen Verwaltungsakt zerreißen, es hält dem Druck stand und ist wirksam, bis heute. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Gestern bei Lux in der Donnermühle haben wir doch über Kaiser Leopolds Ablehnung diskutiert, einen Krieg gegen Frankreich zu führen. Dabei erwähnte ich, dass des Kaisers Haltung und seine Standhaftigkeit in dieser Sache, dem Einfluss unseres Mannes an seiner Seite zu danken ist. Es wird Sie interessieren, dass dieser wohl engste Vertraute Leopolds am Wiener Hof Mitglied der ‚Gesellschaft der Perfektibilisten’ ist. Das pikante daran ist, dass man die Perfektibilisten dort für die Urheber der französischen Revolution hält.“ Poggibonsi machte eine kleine Pause um mir Zeit zu geben, die Ungeheuerlichkeit seiner Behauptung zu erfassen, die nicht weniger bedeutete, als dass die ‚Gesellschaft der Perfektibilisten’ immer noch die Macht hatte, entscheidenden Einfluss auf die Geschicke Europas zu nehmen. Noch nie war mir so deutlich gezeigt worden, wie dunkel die Wege sind, die zu den Entscheidungen der Mächtigen führen. Hier hatte die ‚Gesellschaft der Perfektibilisten’ den Regenten zu ihrer Marionette gemacht, ohne dass der auch nur geahnt hatte, wer an den Fäden zupft. Wie viele solcher ‚Gesellschaften‘ mochten es wohl sein, die sich mit großem Geschick der Mächtigen bedienten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen? Als sei ihm so nebenher der Name einer zoologischen Rarität eingefallen, ergänzte Poggibonsi schlicht, „sein Deckname ist übrigens Caesar“. Ich wartete gespannt darauf, wer sich hinter dem Namen Caesar verbarg, aber soweit ging sein Vertrauen nun auch wieder nicht und als ich nachfragte, speiste er mich damit ab, es sei noch zu früh mir das anzuvertrauen. Darauf versuchte ich ihm den Namen zu entwinden indem ich erwiderte, dass seine Leute von der bewussten ‚Gesellschaft‘, schon jetzt kaum Freude daran haben dürften, wie freizügig er mit ihren Geheimnissen umgegangen sei und es deshalb nicht mehr darauf ankomme, mir den Rest des Geheimnisses zu lüften. Wer ‚A‘ sagt, müsse auch ‚B‘ sagen, hielt ich ihm vor. Er streckte den Zeigefinger der rechten Hand wie ein Lehrer senkrecht in die Höhe und begann strengen Blickes, „mein lieber Herr Vogelsang, erstens halte ich Sie für gescheit genug, das Ihnen anvertraute Wissen nicht gleich auf dem Marktplatz auszuschreien und zweitens ist die ‚Gesellschaft der Perfektibilisten’ ebenso wenig meine Gesellschaft, wie ich Mitglied der Freimaurer bin.“ Jetzt verstand ich überhaupt nichts mehr. Immer wenn ich glaubte, ein Zipfelchen des Geheimnisses erhascht zu haben, mit dem sich der seltsame Mann umgab, schlug er es mir wieder aus der Hand. Ich hatte genug von ihm. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren drehte ich mich um und trat den Rückweg an. Nach drei Schritten kam er mir nach und versuchte mich zu begütigen. „Ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig, Francois. Ich darf Sie doch Francois nennen, nicht wahr?“ „Meinetwegen“, nickte ich gnädig. „Nun gut denn“, sagte Poggibonsi erleichtert und begann die längste Rede, die ich je von ihm an einem Stück zu hören bekam. „Es ist keine Organisation im üblichen Sinn des Wortes, der ich diene. Wenn ich von „unserer Sache“ spreche, dann meine ich die Gemeinschaft all derer, die sich dem Geist des Humanismus verpflichtet fühlen. In wesentlichen Teilen ist das auch das Anliegen der Freimaurer, die nebenbei bemerkt auch bei der amerikanischen Revolution eine große Rolle spielten, und ebenso der ‚Gesellschaft der Perfektibilisten’, die uns deshalb beide behilflich sind.“ Bei der Erwähnung dieser beiden sagenhaften Mächte fühlte ich mich von einem seltsamen Schauer berührt. War es Ehrfurcht oder Angst vor dem Geheimnis ungreifbarer Mächte? Poggibonsi ließ mir keine Zeit über meine Gefühle klar zu werden. Jetzt, wo er sich entschlossen hatte zu reden, ließ er seinen Worten freien Lauf. „Zudem genießen wir die Unterstützung einer nicht zu unterschätzenden Schar von unabhängigen Männern und Frauen, auch ohne dass es eines äußeren Zusammenschlusses bedürfte. Unser gemeinsames Ziel ist es, Menschenwürde und Menschenrechte in Europa und darüber hinaus durchzusetzen. Was in Europa zwischen Menschenwürde und Menschenrechten steht“, dozierte er weiter, „ist das absolute Königtum von Gottes Gnaden, das seine Macht mit niemandem teilt und sich Gott allein verantwortlich fühlt. Ich halte nun die Zeit für gekommen, die Völker von dieser Anmaßung zu befreien.“ Er hatte sich in Rage geredet und köpfte mit seinem Stock ein paar trockene Disteln, die vom letzten Herbst noch übrig geblieben waren. Ich wusste nur zu gut, was Poggibonsi unter den ‚Anmaßungen des absoluten Königtums von Gottes Gnaden‘ verstand: Uneingeschränkt regierende ‚Landesväter’, welche die ihnen anvertrauten Menschen zu unmündigen ‚Landeskindern‘ degradieren und einen privilegierten Klüngel, der die Menschen als eine Beute behandelt, die man nach Belieben ausweiden darf. Poggibonsi hatte mir aus der Seele gesprochen. Ohne Zweifel, das monarchische Regime hatte abgewirtschaftet, aber für die Theoretiker in den ‚studentischen Lesezirkels‘, von denen Poggibonsi gesprochen hatte, konnte ich mich nie erwärmen. Mit den liberalen Professoren war es nicht besser. Zwar schwadronierten sie vor ihren Damen beim Tee, wie sie den Kurfürsten samt seiner Kleresei davon jagen wollten, zur Tat schritten sie nicht. Ihren Zirkeln fehlte die Leidenschaft der französischen Nachbarn, sie waren zu akademisch, zu Deutsch und, wie sich später zeigte, mussten zuerst die Franzosen kommen, bevor sie ihre Republik errichten konnten. Poggibonsi dagegen war ein Mann der Tat, das fühlte ich, und die Aussicht dabei sein zu dürfen, wenn es den adeligen und klerikalen Kostgängern des Volkes an den Kragen geht, versetzte mich derart in Hochstimmung, dass ich meinen Meister, wie ich Poggibonsi von da an nannte, stürmisch umarmte. Der zierlichen Italiener verlor unter dem unerwarteten Ansturm das Gleichgewicht. Damit er nicht falle, hielt ich ihn mit beiden Armen fest und erschrocken klammerte er sich an mich. Auf diese Weise engumschlungen gerieten wir gemeinsam ins Taumeln, so dass wir, in dem verzweifelten Bemühen nicht zu stürzen, einen grotesken Tanz aufführten. Er endete in einem Weidenbusch, der uns vor einem verfrühten Bad im Rhein bewahrte. Nur Poggibonsis Dreispitz trieb unrettbar den Rhein hinunter. Ich befreite mich aus dem Busch und bot lachend Poggibonsi die Hand um ihm aufzuhelfen. Der konnte dem Sturz nichts Erheiterndes abgewinnen. Er blieb hocken wo er war und blickte schaudernd auf die kalten Wasser des Flusses, die glucksend an einem seiner Schuhe leckten. „Das hätte ein böses Ende nehmen können. Ein sinnloser Tod und lächerlich noch dazu. Du solltest lernen dein Temperament zu zügeln“, keuchte er immer noch atemlos. „Verzeiht meinen Überschwang, aber ich konnte nicht anders als Euch umarmen. Ich hätte Euch sogar küssen mögen für das was Ihr vorhabt. Daraus wurde dann aber leider nichts“, bedauerte ich. „Das musst du auch nicht nachholen“, verwahrte sich Poggibonsi empört und fragte, „warum in aller Welt wolltest du mich auch noch küssen?“ Ich fühlte mich zurückgestoßen, zumal ich davon gehört hatte, dass sich die Männer in Italien durch Küsse ihrer Liebe und Wertschätzung versichern und das sogar auf offener Straße. Aber ich schluckte meine Enttäuschung hinunter und antwortete lebhaft, „aus reiner Freude wollte ich Euch küssen, aus Freude darüber, dass Ihr endlich Schluss macht mit dem kastrierten Hinterstubengegrummle unserer Möchtegernrevolutionäre bei uns in Deutschland und Ihr etwas Handfestes gegen die nichtsnutzigen Blutsauger unternehmen werdet. Wenn Ihr mich noch wollt, bin ich Euer Mann“. Nicht, dass ich mit einem Freudenschrei Poggibonsis gerechnet hätte, aber wenn ich mich ihm, bildlich gesprochen, schon zu Füßen warf, schienen mir doch ein paar herzliche Worte angebracht, etwas in der Art wie „dass du das sagst macht mich ungemein glücklich, mein lieber Francois, darauf habe ich schon lange mit großer Ungeduld gehofft“ oder „das ist ein guter Tag für uns beide. Du wirst deinen Entschluss nicht bereuen, denn große Taten warten auf uns“, aber nichts dergleichen kam über seine Lippen. Stattdessen befahl er mir harsch, „nun hilf mir schon endlich auf die Beine.“ Ich reichte ihm die Hand und zog ihn aus dem Busch. Er klopfte sich die Kleider ab und musterte mich nachdenklich. „An was es dir vor allen Dingen mangelt, ist in jeder Weise die moderatia6, die Tugend des Maßhaltens", leitete er seine Schelte ein, die ich, wie ich im Nachhinein freimütig zugebe, bitter nötig hatte. "Weißt du, was die Mächtigen der Welt um ihre Herrschaft bringt, Francois?“ Das war eine rhetorische Frage, die er auch gleich selbst beantwortete, „ihr Verrat an der moderatia, der Mutter aller Tugenden. In Frankreich wird gerade offenbar was geschieht, wenn man glaubt auf sie verzichten und an ihre Stelle das schlimmste aller Laster, die avaritia, die verfluchte, zerstörerische Gier, setzen zu können. Wer unserer Sache dienen will, mein lieber Francois, sollte es wenigstens versuchen, sich der moderatia zu nähern. Bei uns ist kein Platz für hassblinde Rächer oder hetzerische Demagogen, die um eines eigensüchtigen Effektes willen die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit verkrüppeln. Du hast ja keine Vorstellung, wie viel auch an Gutem weichen muss, damit das Neue kommen kann. Verstehst du was ich dir sagen will?“, fragte er streng. Er hatte sich, vielleicht unter dem Eindruck der herauf dämmernden Nachtseiten der Revolution, über mein unreifes Geschwätz vom ‚kastrierten Hinterstubengegrummle unserer Pseudorevolutionäre‘ und vom ‚handfesten Vorgehen gegen die nichtsnutzigen Blutsauger‘, gewaltig geärgert. Meinetwegen sollte er sich doch ärgern. Ich war jung und mit einer 'alte Leute Tugend', wie ich die moderatia respektlos bei mir bezeichnete, war das Feuer, das Poggibonsi in mir entfacht hatte, nicht zu besänftigen. Aber, um des lieben Friedens willen versprach ich, mich fleißig in ihr zu üben. Poggibonsi war es zufrieden und wir gingen einträchtig den gleichen Weg zurück, auf dem wir gekommen waren.

Kurz bevor wir wieder in Mainz ankamen, rückte ich damit heraus, was mich den ganzen Rückweg beschäftigt hatte. Was denn nun unsere erste gemeinsame Befreiungstat wäre, fragte ich Poggibonsi. Er nahm freundschaftlich meinen Arm und sagte belustigt, „du kannst es wohl kaum erwarten dir deine Sporen zu verdienen, Francois. Ich fürchte, dass du dich noch etwas gedulden musst.“ Ich maulte, dass es mir überhaupt nicht gefalle untätig herumzusitzen und darauf zu warten, dass er vielleicht irgendwann eine Aufgabe für mich fände. Darauf ließ er sich wenigstens dazu herbei, mir in groben Umrissen darzulegen, was zu tun sei, um in der aktuellen politischen Lage „unserer Sache“ zu dienen. Wenn ich seine geschichtlichen und philosophischen Abschweifungen über die Verdienste der Griechen und Römer für die Entwicklung eines gerechten Staatswesen vernachlässige, mit denen er seine Ausführungen garnierte, lief seine Aussage im Kern darauf hinaus, dass der Kampf um Menschenwürde und Menschenrechte bis vor Kurzem nur auf geistiger und künstlerischer Ebene ausgefochten werden konnte. Er wählte drei Beispiele aus7, die er mir in aller Sorgfalt erläuterte: Rousseau, mit seinen Vorschlägen für eine bessere Gesellschaft, Beaumarchais, mit seinem, selbstzerstörerisch auch vom Adel gefeierten, durch und durch subversiven Stück „Figaros Hochzeit“ und den Maler David, der in seinem gleichfalls hochgelobten Werk „Der Schwur der Horatier“, triefend pathetisch, aber wirksam, republikanische Werte preist. Alle Drei der Vernunft verpflichtet und alle drei Freimaurer. Es war phantastisch zu hören, wie sie, jeder auf seine Weise, ohne jede förmliche Absprache, nur inspiriert durch übereinstimmende Gesinnung, dem gleichen Ziel dienten: Dem Sturz der Monarchie. Ich glaubte, Poggibonsi habe mir die Augen dafür geöffnet, auf welche Weise die Freimaurer ihre Ziele verfolgen. Ich war hingerissen, aber bevor ich ihn mit Fragen bestürmen konnte, nahm Poggibonsi seinen Faden wieder auf. Die Zeit des Theoretisierens sei vorbei. Im revolutionären Frankreich habe man einen starken Arm gefunden, der es sich zur Aufgabe gemacht habe, beides, Menschenwürde und Menschenrechte, in die Welt zu tragen. Daraus ergebe sich, dass wir die Revolution unterstützen und am Leben erhalten müssen. „Kannst du dir vorstellen, daran mitzuwirken, eine bessere Welt zu schaffen, als die, die wir vorgefunden haben?“, fragte er leidenschaftlich. Der Flug seiner Gedanken schien mir gefährlich hoch, doch ich konnte mich seinem Feuer nicht entziehen. Ein Markstein auf dem schwierigen Weg zu einer besseren Welt, erklärte er mir, sei die Revolution in Frankreich. Jetzt gehe es vor allem darum, ihr die Zeit zu verschaffen, sich zu etablieren, damit, wenn sie fest im Sattel säße, sie ihre Ideale brüderlich über den ganzen Erdball verbreiten könne. Deshalb sei es unsere heilige Pflicht, alle Versuche, das alte Regime wieder herzustellen, zu unterlaufen. Mit ihren Widersachern im eigenen Land würde die Revolution selbst fertig. Die Gefahr käme von außen, von den europäischen Fürstenhöfen, die, wohl zurecht, um den Bestand ihrer Herrschaft fürchteten, sollte die Revolution Schule machen. Die Brüder Ludwigs XVI., Graf d´Artois und der Graf der Provence träten zusammen mit dem Prince de Conde´ als deren natürliche Verbündete auf. Sie versprachen, das Revolutionsübel mit der Wurzel auszureißen und die Monarchie in Frankreich schnellst möglich wieder herzustellen, in alter Form versteht sich. Poggibonsi stieß ein bitteres Hohngelächter aus. „Und sie sind erfolgreich“, fuhr er fort, „nicht zuletzt, weil sie vorgaukeln, ein Marsch nach Paris sei lediglich ein Spaziergang, ohne jedes Risiko. Die Revolutionstruppen setzten sich aus Haufen ungedienten Gesindels zusammen, von denen kein nennenswerter Widerstand zu erwarten wäre und die Bevölkerung würden die alliierten Truppen mit offenen Armen als Befreier begrüßen. Österreich, Preußen, Hessen und Schweden rüsteten bereits zum Krieg. Der Oberbefehl über die alliierten Truppen sei auch schon vergeben. König Gustav III. von Schweden sei damit betraut worden. Das dreisteste aber sei, dass die Emigranten im Rheinland, also auf Reichsgebiet, eigene Truppen sammeln. „Kaiser Leopold, Gott hab‘ ihn selig, hätte das niemals geduldet. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er kurz vor seinem Tod den Entschluss gefasst hatte, die Emigranten unter Beobachtung zu stellen. Sein Sohn und Nachfolger Franz aber unterstützt ihre Pläne. Verstehst du jetzt, wer unsere Gegner sind?“, fragte er eindringlich. Ich verstand ihn sehr gut. Gerade hatte er alle Fürsten Europas zu unseren Feinden erklärt. Ich fürchtete ernstlich um seinen Verstand und wäre ich selbst bei Sinnen gewesen, so hätte ich jetzt zu ihm adieu sagen müssen. Aber derlei kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Stattdessen erkundigte ich mich vorsichtig, was er denn gegen eine derart erdrückende Übermacht auszurichten hoffe, zumal ja das Unheil bereits rolle und wohl kaum mehr aufzuhalten sei. Mit der vollkommenen Gelassenheit, wie es einem Herrn seiner Art entspricht, beschied er mir, dass er nicht gedenke den Kriegstreibern das Feld kampflos zu überlassen. Als ich ihm vor Augen führte, dass die Gegenseite wohl kaum tatenlos zusehen würde, wenn er sich anschicke, ihre Kreise zu stören, winkte er verächtlich ab. Dazu müsste man zuerst einmal bestimmte Ereignisse richtig zu deuten wissen und dann auch noch in der Lage sein, sie mit ihm in Verbindung zu bringen, was er zu verhindern wisse. Später, wenn er sein Ziel erreicht haben würde und alle Welt darüber staune, welch unerwartete Wendung das Schicksal einem wichtigen Ereignis bereitet habe, würde das Fehlen von brauchbarem Wissen um die wahren Hintergründe, durch Phantasie ersetzt werden. Spekulationen, Gerüchte, Verdächtigungen, Verleumdungen und Geheimniskrämereien aller Art würden zu einem buntschillernden Brei zusammengerührt und mit mancherlei berühmten Namen garniert. Einer aber würde fehlen, nämlich seiner. In seinem Metier dürfe man nicht eitel sein. Er lachte verhalten. Meine Sorgen um ihn wuchsen und ich bestand darauf zu erfahren, was er nun konkret vorhabe zu tun. Nach einigem Hin und Her rückte er damit heraus, dass ihn sein erster Weg nach Wien führen werde. „Ihr wollt „Caesar“, Euren Vertrauensmann am Wiener Hof kontaktieren, nicht wahr?“, rief ich aufgeregt und bekniete ihn mich mitzunehmen, weil er bei dem, was er sich vorgenommen habe, mit der sanften moderatia allein wohl kaum auskomme. Aber er lehnte ab. Die moderatia verlange ihren Freunden mehr Tapferkeit ab, als ich ahne und es wäre viel wichtiger für mich fleißig zu studieren, als mit ihm in der Welt herumzureisen. Dazu wäre später noch Zeit genug. Er knöpfte umständlich seine quittengelbe Weste ein stückweit auf, fuhr mit der Hand hinein, nestelte innen an irgendetwas herum und brachte schließlich eine Börse zum Vorschein. „Hier Francois, nimm!“, sagte er und reichte sie mir. Verwundert fragte ich ihn, ob ich die Börse für ihn verwahren solle. „Nicht doch“, antwortete er, „sie ist für dich, zu deiner Verfügung.“ „Für mich?“ staunte ich und setzte an zu fragen, „aber wie komme ich, wie kommt Ihr dazu…?“, kam aber nicht weit damit. Poggibonsi liebte es nicht, wenn sein Redefluss unterbrochen wurde. Wahrscheinlich hatte er auch keine Lust, seine großherzige Geste zerreden zu lassen und überging meinen Einwurf. „Der Inhalt ist nicht üppig, aber bei sparsamer Verwendung sollte er während meiner Abwesenheit genügen, ohne lästige Geldsorgen studieren zu können.“ Ich floss über vor Rührung und setzte schon zu einer zweiten Umarmung an diesem Tag an, ließ aber davon ab, als ich sah, wie er in Erwartung meines Ansturms seinen Stock fest auf den Boden setzte, um sein Gleichgewicht zu sichern. Ich beschränkte mich also darauf, dankbar seine ledrige Hand zu drücken und zu versprechen, mit dem Geld gewissenhaft umzugehen. Den Rest wollte ich ihm wieder aushändigen. Poggibonsi machte seine Hand frei und wehrte die Rückgabe des Restgeldes höflich ab. Das sei nicht nötig, meinte er, aber eines wäre noch zu sagen bevor wir uns trennten. „In der Holzstraße gibt es einen Kaufmann namens Patocki. Er genießt mein Vertrauen. Statte ihm doch von Zeit zu Zeit einen Besuch ab und frage nach mir. In wirklich dringenden Fällen bin ich durch ihn erreichbar. Er weiß von dir. Wenn du Hilfe brauchst wird er dir beistehen. Du kannst ihm vertrauen, er ist Jakobiner.“ Beklommen fragte ich, „gibt es denn gar nichts, das ich tun kann?“ „Ich wüsste nicht was das sein sollte, du etwa?“ Ich wusste nicht was antworten und schwieg verlegen. Da legte mir der sonst so spröde Mann eine Hand auf die Schulter, nahm die meine mit der anderen und sagte mit weicher Stimme, „nun denn adieu, Francois, und sei fleißig.“ Dann stakste er davon. Ausgedehnte Abschiede waren seine Sache nicht.