SONDERANGEBOT

SONDERANGEBOT

8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

oder

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

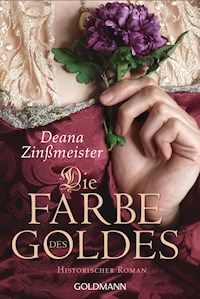

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Hexentrilogie

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2009

Thüringen 1617: Kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg vergiftet Missgunst die Herzen der Menschen, und Unschuldige werden der Hexerei bezichtigt. In dieser dunklen Zeit sind fünf junge Menschen vor ihrem Schicksal auf der Flucht: Katharina will der Ehe mit ihrem brutalen Schwager entgehen. Der reiche Erbe Johann flieht mit der Magd Franziska, die als Hexe angeklagt ist. Der Franziskanermönch Burghart will ein neues Leben beginnen. Und Clemens, beinahe Opfer eines Mordkomplotts, sucht Zuflucht im Wald. Doch die Häscher sind ihnen dicht auf den Fersen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 685

4,5 (84 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Buch

Autorin

Widmung

Lob

Liebe Leserinnen und Leser!

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Copyright

Buch

Auf dem Eichsfeld im Jahr 1617: Kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg vergiftet Missgunst die Herzen der Menschen, Armut und Nöte bestimmen ihr Leben und Handeln. Über dem ganzen Land liegt Unheil wie ein drohendes Unwetter, und manchen Orts verdunkeln Rauchwolken den Himmel. Brennen sollen die Dämonen, die Hexen und Zauberer, die für die Missernten und anderes Übel verantwortlich sind!

In dieser dunklen Zeit sind fünf junge Menschen auf der Flucht, jeder von ihnen vor einem Schicksal, dem zu entrinnen unmöglich scheint: Katharina, die Tochter einer wohlhabenden Töpferfamilie, will der Ehe mit ihrem Schwager Otto entgehen, um die sie ihre Schwester Silvia auf dem Sterbebett gebeten hatte. Der reiche Erbe Johann flieht gemeinsam mit der Magd Franziska in die Wälder. Sein Vater, der Großbauer am Ort, hatte das Mädchen als Hexe angeklagt, aus Angst, der Sohn könne ihn durch die Heirat mit einer Magd entehren. Als eindeutigen Beweis für Franziskas Bund mit dem Teufel führt der Bauer ein unverkennbares »Hexenmal« auf ihrem Steiß an. Burghard, der junge Franziskaner, war auf seinen Reisen dem charismatischen Magier Barnabas begegnet und stand einige Zeit unter seinem Einfluss. Fast zu spät erkennt der Mönch, welch große Schuld er durch das Beiwohnen bei Hexenprozessen auf sich geladen hat, und beschließt, ein neues Leben zu beginnen. Und auch Clemens, der nur knapp einem Mordkomplott seines intriganten Schwagers entgangen ist, muss noch immer um sein Leben fürchten und verlässt den heimischen Hof.

Doch die Häscher sind den Flüchtenden dicht auf den Fersen …

Autorin

Deana Zinßmeister hat sich mit dem Schreiben einen Traum erfüllt und ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Während der Recherchen zu »Das Hexenmal« hat sie nicht nur viele Gespräche geführt, sondern ist auch den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. »Das Hexenmal« ist Deana Zinßmeisters dritter Roman. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Saarland. Weitere Informationen zu Deana Zinßmeister im Internet unter www.deanazinssmeister.de.

Für meine Eltern

Das Eichsfeld im heutigen Thüringen um 1617

Sie haben den Toten gegenüber die Verpflichtung, einen geschichtlich korrekten Roman zu schreiben.

(Dr. phil. habil. Johannes Dillinger am 14.07.2007)

Liebe Leserinnen und Leser!

Tatsächliche Geschehnisse, verwoben mit meiner Fantasie, beleben »Das Hexenmal«.

Wie man weiß, schreibt das Leben selbst oft die schönsten Geschichten, und so wird in meinem Buch auch ein kleiner Teil meiner eigenen Familiengeschichte erzählt - die sich zugegeben nicht 1617 ereignet hat.

Daneben machen Schicksale von verhältnismäßig unbekannten Personen vor der Kulisse des Eichsfelds das Besondere an diesem Roman aus.

So wie das von Catharina Staderman aus Breitenbach. Sie wurde im Worbiser Gerichtshaus der Hexerei für schuldig befunden und am 26.09.1681 »viva combusta«, lebendig verbrannt.

Im Roman habe ich ihr den Namen Greta Ackermann gegeben.

Auch die elfjährige Thea Hofmann lebte tatsächlich - allerdings hieß sie im wahren Leben Anna Paumann und stammte aus dem heutigen Baden-Württemberg. Ihre Geschichte ereignete sich in der Nähe von Rottweil im Jahr 1660.

Anna Susanna von Wintzingerode »spukte« angeblich erst nach dem Dreißigjährigen Krieg auf Burg Bodenstein. Da ihre Geschichte aber wunderbar in »Das Hexenmal« passt, habe ich hier meiner schriftstellerischen Freiheit freien Lauf gelassen.

Die Nachfahren von Berthold und Adolph Ernst von Wintzingerode leben noch heute auf dem Eichsfeld.

Barnabas, der Volkszauberer, ist zwar eine erfundene Figur, diesen Berufsstand gab es Anfang des 17. Jahrhunderts jedoch tatsächlich, und das Schaffen eines solchen Magiers ist in »Das Hexenmal« realistisch dargestellt worden. Auch die Elben sind keine Schöpfung Tolkiens. In Fachbüchern erfährt man Genaueres über sie.

Tatsächlich passiert ist auch der Mord auf dem Hülfensberg - sogar im Jahr 1617. Nur das Geschehen um die Tat herum habe ich auf meine Figuren zugeschrieben.

Die Geschichte der Hexenverfolgungen wurde nach den neuesten Erkenntnissen beschrieben, und ich habe bewusst auf die üblichen Klischees verzichtet.

Mehr möchte ich an dieser Stelle aber nicht verraten. Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Deana Zinßmeister

Wie ein gehetztes Tier rannte der junge Mann hinter der aufgebrachten Menschenmenge her. Die gesamte Bevölkerung des kleinen Ortes fieberte dem Spektakel entgegen. Alle schienen von ihrer Schuld überzeugt zu sein. Niemand außer ihm glaubte an ihre Unschuld. Der Angstschweiß lief ihm über das Gesicht. Mit dem Handrücken versuchte er, ihn wegzuwischen, und rieb ihn sich stattdessen in die Augen. Er blinzelte ihn fort und ignorierte das Brennen.

Vergeblich versuchte er, sich durch die Menge zu drängen, damit er sie sehen konnte. Noch einmal wollte er ihr zulächeln, ihr ein Zeichen geben, dass er an sie glaubte. Doch zwecklos. Die Leute versperrten ihm den Weg, alle wollten auf die besten Plätze und kämpften um die Sicht in der ersten Reihe.

Plötzlich hörte er sie schreien. Blut rauschte in seinen Ohren. Hilfe suchend sah er sich um. Machtlosigkeit und Verzweiflung ließen sein Herz rasen. Doch in den Augen der Schaulustigen sah er nur Gier und Freude, dass es endlich losging. Alle um ihn herum schienen sich in mordlustige Gestalten zu verwandeln. Ihre Stimmen klangen schrill, ihre Gesichter verzerrten sich zu Fratzen. Genau solche Missgestalten hatten sie angezeigt und verurteilt. Nur unter der Folter hatte sie zugegeben, was man ihr vorwarf, obwohl sie in ihrem Leben nichts Schlechtes getan hatte.

Wieder hörte er sie schreien, schon roch er das brennende Holz. Er sprang in die Höhe, um über die Köpfe der grölenden Meute hinweg einen Blick auf sie zu erhaschen. Sie sollte sehen, dass er da war, sie nicht im Stich ließ. Seine Beine zitterten, doch die Kraft reichte für einen weiteren Sprung. Nur für den Bruchteil einer Sekunde sah er ihr dunkles Haar. Noch einmal nahm er all seine Kraftreserven zusammen und spannte seine Muskeln zu einem letzten Sprung. Als sich seine Füße vom Boden hoben, schien er über den Köpfen der schreienden Menge zu schweben und sah direkt in ihre bernsteinfarbenen Augen. Für einen Augenblick schien alles stillzustehen. Es gelang ihm, ihr zuzulächeln. Sie schien zurückzulächeln, schien ihm zuzunicken. Dann schlugen die Flammen über ihr zusammen. Ein letzter gellender Schrei. Endlich hatte sie es überstanden.

Kapitel 1

Mit einer Stimme, der man anmerkte, dass sie bald für immer schweigen würde, flüsterte die Frau: »Wo ist sie?«

Ihr Ehemann saß auf einem einfachen Schemel vor dem Bett und zuckte mit den Achseln. Er konnte seine Frau kaum sehen. Durch den dicht gewebten dunklen Baldachin über ihrem Bett fiel nur fahles Licht, er wirkte wie ein Todesumhang, der sie einhüllte. Das Gesicht der Frau hob sich kaum von dem weißen Leintuch ab. Als sie mühsam ihr Haupt hob, lagen schwarze Schatten um ihre einst so strahlenden Augen. Ihre Wangen waren eingefallen, und die Wangenknochen stachen spitz hervor. Schweißperlen glänzten auf ihrer Stirn und der Oberlippe, als die Schmerzen schleichend wiederkehrten. Stöhnend legte sie sich zurück. Erst vor wenigen Tagen hatte sie ihrem Mann den dritten Sohn geschenkt. Genau wie die anderen beiden Buben war auch dieser kräftig und gesund. Doch drei Geburten in knapp drei Jahren waren zu viel für ihren Körper gewesen. Jeder, auch sie selbst, wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde. Sie hatte zu viel Blut verloren. Ihr Becken war bei der Geburt gebrochen. Und der Bruch hatte sich entzündet. Der Wundarzt konnte ihr etwas gegen die Schmerzen geben. Doch retten konnte er sie nicht.

Silvia war sich dessen bewusst und wollte noch ein Letztes regeln. Sie würde erst loslassen können, wenn sie Mann und Kinder versorgt wusste. Ein Priester hatte ihr bereits die Letzte Ölung gegeben. Sie hatte sich von ihren Söhnen verabschiedet und sie in die Hände ihrer Amme übergeben. Doch da diese Lösung nur von kurzer Dauer war und die Amme niemals die Mutter würde ersetzen können, hatte Silvia einen Plan. Ihre Eltern, die auch am Bett der Sterbenden wachten, ahnten nicht, was die ältere Tochter von ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester verlangen sollte.

Der Vater nestelte nervös am Kragen seines Leinenhemdes. Als Silvia erneut mit schwacher Stimme nach der Schwester rief, veränderte sich der Ausdruck in den Augen ihrer Mutter. Zornig sah sie zu ihrem Mann.

»Heute ist Sonntag. Du weißt, dass sie dann immer im Armenhaus ist«, erklärte er leise.

»Wer hat ihr das erlaubt? Schick die Magd. Die soll sie herbringen«, befahl die Mutter mit unterdrückter Wut in der Stimme. Erschrocken sah der Mann zu seiner Frau. »Silvia stirbt!«, flüsterte Barbara mit Tränen in den Augen.

Die Zeiten waren hart. Die meisten Menschen waren arm und hatten wenig zu essen. Kaum Geld für Medizin, geschweige denn für einen Arzt. Oft hatten sie kein festes Dach über dem Kopf.

Nicht so diese Familie. Die Jacobis hatten sogar bescheidenen Wohlstand erworben. Aber was hatte das genützt? Zwar starben viele Frauen an den Folgen einer Geburt. Es war tragisch, aber fast an der Tagesordnung. Doch wenn es die eigene Familie traf, das eigene Kind, dann war das etwas anderes. Der Schmerz saß wie ein Stachel im Herzen, so tief, dass man ihn nicht herausreißen konnte.

Silvias Mutter blickte zu ihrem Schwiegersohn. Drei Kinder in knapp drei Jahren! Hätte er sich nicht beherrschen können? Er hätte doch erkennen müssen, dass sie nach der zweiten Geburt schwach und ausgezehrt war. Warum hatten ihm die Mägde nicht genügt? Jeder im Haus wusste, dass er kein treuer Gemahl war. Jede, die einen Rock trug, holte er in sein Bett. Oft hatte die Schwiegermutter seine lüsternen Blicke bemerkt. Sogar ihrer jüngeren Tochter blickte er schamlos hinterher. Unmissverständlich hatte Barbara Jacobi dem ungeliebten Schwiegersohn zu verstehen gegeben, dass er es nicht wagen sollte, das Mädchen anzurühren. Katharina hatte sie verboten, sich mit dem Schwager allein in einem Raum aufzuhalten.

Zornig blickte sie jetzt den jungen Mann an. Wie sie ihn hasste! Schon vom ersten Augenblick an hatte sie gewusst, dass er nicht in ihre Familie passte.

Tagtäglich hatte sie in ihrer Töpferei am Geisleder Tor mit Menschen zu tun. Meist konnte sie die Leute auf den ersten Blick einschätzen. Der erste Eindruck zählte. Das war auch die Verkaufsphilosophie ihres Mannes. Es gebe keine zweite Gelegenheit für den ersten Eindruck, pflegte Albert Jacobi stets zu seiner Frau zu sagen. Deshalb kam nur einwandfreie Keramik in den Verkaufsraum, was die Händler sehr zu schätzen wussten. Bis nach Bremen wurde die Werrakeramik der Jacobis verschifft, und das hatte der Familie in Heiligenstadt großes Ansehen eingebracht.

In ihrem Schwiegersohn Otto hatte Barbara Jacobi schon früh den Heuchler und Prahler erkannt. Seine Augen hatten ihn verraten. Er war nicht fähig, seinen Blick ruhig zu halten. Stets wanderten seine Augen hin und her. Meist senkte er den Blick, wenn er mit seiner Schwiegermutter sprach. Das zeugte von Falschheit. Dessen war sie sich von Anbeginn sicher gewesen. In all den Jahren, die er nun schon zur Familie gehörte und in denen sie ihn besser kennengelernt hatte, waren ihre Vorbehalte stets aufs Neue bestätigt worden. Sie hatte nie verstanden, warum ihre ältere Tochter dem Werben dieses Mannes nachgegeben hatte. Anfangs hatte sie ihre Bedenken ihrem Mann gegenüber noch geäußert, und er hatte gelacht. Aber als sie nicht damit aufhören wollte, war Albert Jacobi zornig geworden. Schließlich entstammte Otto einer angesehenen Familie und war eine gute Partie für ihre Silvia. Jeder würde sich einen solchen Schwiegersohn wünschen. Verbittert erinnerte sich die Mutter, wie schnell sich die Männer der beiden Familien über die Mitgift einig gewesen waren, und dass schon nach wenigen Monaten Silvia Ottos Frau geworden war.

Nun stand sie am Sterbebett der Tochter. Der Schwiegersohn hatte Schuld an diesem Leid, das über ihre Familie hereinbrach. Dass drei kleine Kinder ohne Mutter aufwachsen mussten. Barbara kämpfte mit den Tränen.

Wo aber blieb ihre jüngere Tochter? Wie konnte sie sich herumtreiben, während ihre Schwester im Sterben lag? Da öffnete sich die Zimmertür, und ein blondes Mädchen mit langen Zöpfen betrat furchtsam den Raum. Es war ihr anzusehen, dass sie geweint hatte, auf ihren Wangen glänzten Tränen. Katharina war an diesem Tag nicht im Armenhaus gewesen. Sie hatte sich in ihrem Zimmer versteckt. Nun zitterte sie am ganzen Körper. Die Schreie ihrer Schwester bei der Geburt des Kindes wenige Tage zuvor hallten noch im Kopf des Mädchens nach. Nein, niemals würde sie ein Kind bekommen! Lieber würde sie ins Kloster gehen. Katharina blieb an der Tür stehen und sah zu dem wuchtigen Holzbett. Tiefe Traurigkeit überkam sie. Sie wollte nicht, dass die Schwester von ihr ging, wollte nicht, dass sie sie allein ließ. Vor Silvias Heirat waren sie wie Freundinnen gewesen. Sie hatten sich alles erzählt, über alles geredet, zusammen gelacht und zusammen geweint. Nach der Hochzeit hatte Silvia sich verändert, war ernst geworden und hatte nur noch selten Zeit für sie gehabt. Doch sie war noch immer ihre geliebte große Schwester. Und in diesem Augenblick des Abschieds mehr denn je.

Katharina glaubte, in diesem Raum zu ersticken. Zwischen den Wänden hing bereits der Hauch des Todes, den sie spüren, sogar riechen konnte. Langsam wandte sie sich zur Tür. Ihre Mutter packte sie an den Schultern, um sie am Weggehen zu hindern, als die Sterbende ihre Hand ausstreckte und flüsterte: »Komm zu mir, meine kleine Kathi.«

Die Siebzehnjährige ging zögernd auf das Bett zu. Sie beugte sich weit vor, um in die Augen ihrer Schwester blicken zu können. Als sie Silvias Gesicht sah, das in nichts mehr dem schönen Antlitz in ihrer Erinnerung glich, warf sich das Mädchen schluchzend auf die Brust der Schwester. Ein Weinkrampf schüttelte Katharinas zarten Körper. Zärtlich fuhr ihr eine kalte Hand über das Haar.

»Weine nicht, meine kleine Kathi. Auch wenn ich nicht mehr auf dieser Erde weile, so werde ich stets bei dir sein. Ich werde immer auf dich herabblicken. Ich muss doch wissen, ob Otto und du glücklich miteinander werdet.«

Fragend sah ein tränennasses Gesicht die Sterbende an. Auch die Eltern blickten verständnislos auf ihre ältere Tochter. Nur Otto schienen die Worte seiner Frau nicht zu überraschen.

Katharina fuhr sich mit dem Ärmel über die Augen und fragte: »Wie meinst du das, Silvia?«

»Ich möchte, dass du mir einen letzten Wunsch erfüllst. Erst, wenn du mir das versprichst, kann ich in Frieden gehen. Nur dann weiß ich, dass es meinem Mann und meinen Kindern an nichts mangeln wird …«

»Silvia, wir verstehen nicht, was du meinst. Welches Versprechen soll dir Katharina geben?«, fragte nun der Vater, der die ganze Zeit fast regungslos neben dem Bett verharrt hatte. Stumm wandte er sich seiner Frau zu und erschrak über den Ausdruck auf ihrem Gesicht: Ablehnung und Hass waren in ihren Zügen zu erkennen. Aber nicht ihm galt dieser Ausdruck, sondern dem Schwiegersohn. Ihre Lippen, hart aufeinandergepresst, waren nur noch ein blutleerer dünner Strich. Albert Jacobi hörte sie flüstern: »Du bekommst sie nicht!«

Irritiert sah er wieder zu seiner älteren Tochter. Voller Liebe ruhte deren Blick auf der jüngeren Schwester und ihrem Ehemann. Dann sagte sie mit kraftloser Stimme: »Ich möchte, dass du Otto heiratest. Das soll mein letzter Wunsch sein, bevor ich diese Welt verlasse. Du sollst meinen Platz bei meinen Kindern und meinem Mann ausfüllen.«

Jeder im Raum hatte diese Worte vernommen. Ungläubig sahen der Vater und die jüngere Tochter sich an, voller Verachtung die Mutter den Schwiegersohn, auf dessen Gesicht sich das Lächeln eines Siegers erahnen ließ. Doch bevor Katharina zu antworten vermochte, war ein lautes Stöhnen zu hören. Silvia atmete tief ein, nur um die Luft ein letztes Mal auszuhauchen. Sie starb mit einem Lächeln auf den Lippen - in dem Wissen, dass der letzte Wunsch einer Verstorbenen erfüllt werden musste, auch wenn es weniger ihr eigener als der ihres Mannes gewesen war.

Theatralisch beugte sich Otto über seine verstorbene Frau und küsste ihre Lippen. Die Schwiegermutter mutmaßte als Einzige im Sterbezimmer, dass die Trauer im Gesicht des Schwiegersohnes nur gespielt war, und er wusste, dass sie ihn durchschaut hatte. Doch das berührte ihn nicht. Seine Frau war tot, und schon bald würde eine jüngere Gefährtin an seiner Seite leben. Eine, die mehr seinem Geschmack entsprach.

Wie in dieser Zeit üblich, hatten die Väter die Ehe arrangiert, und Otto hatte sich damit abfinden müssen, dass Silvia nicht seine erste Wahl gewesen war. Natürlich hätte es ihn schlimmer treffen können. Zum einen, weil sie keine schlechte Partie war, und zum anderen, weil sie ein ansehnliches Weib war. Sie hatte ihm ein unkompliziertes Leben beschert, und so hatte er die Verstorbene dulden können. Geliebt? Nein, geliebt hatte er sie nie.

Ganz anders Silvia, die ihrem Mann große Zuneigung entgegengebracht und ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen hatte. Als sie das erste Mal in anderen Umständen war, gab es Komplikationen, und der Arzt verordnete der Schwangeren Bettruhe. So war es auch bei der zweiten und dritten Schwangerschaft gewesen. Otto musste sogar in ein anderes Zimmer umziehen, damit seine Frau ungestört war. Welche Wahl hatte man ihm gelassen, als sich mit anderen zu vergnügen? Mit seinen fünfundzwanzig Jahren hielt er es für sein gutes Recht, stets über Frauen verfügen zu können.

Mit kaum unterdrücktem lüsternem Blick musterte er jetzt die junge Katharina. Das Mädchen schaute mit großen, ungläubigen Augen auf ihre tote Schwester und schien nichts verstanden zu haben. Was hatte Silvia gesagt? Was hatte sie, Katharina, gehört? Fragend blickte sie nun ihren Vater an. Doch der wich dem Blick seiner jüngeren Tochter aus, konnte ihr nicht in die Augen sehen. Als sie sich aber zu ihrer Mutter umdrehte, sah diese sie direkt an. Katharina glaubte, Mitgefühl in ihrem Blick zu erkennen, aber auch Zuneigung, was in der Vergangenheit nur selten so gewesen war. Ja, Barbara sah ihre Tochter fast zärtlich an. Die Blicke von Mutter und Tochter schienen sich ineinander zu verhaken. Ohne die Augen von Katharina zu lösen, sagte Barbara das, was sie eigentlich nicht laut hatte aussprechen wollen: »Er bekommt sie nicht. Ich werde ihm nicht auch diese Tochter opfern!«

»Weib, was sprichst du da?«, fragte ihr Mann.

»Es war der letzte Wunsch einer Sterbenden«, erklärte Otto mit kalter Stimme. Barbaras Blick löste sich von ihrer Tochter und wanderte zu den beiden Männern. Ohne sichtbare Regung wiederholte sie ihre Worte: »Er bekommt sie nicht. Ich werde ihm nicht auch diese Tochter opfern!«

Verständnislos schüttelte der Vater den Kopf. »Otto hat Recht. Es war der Wunsch einer Sterbenden. Willst du, dass ein Fluch über uns kommt?«

»Katharina hat nicht zugestimmt«, antwortete Barbara nüchtern. »Silvia hat zwar den Wunsch geäußert, aber keine Antwort erhalten. Diesen Wunsch muss Katharina nicht erfüllen. Warum«, wandte sie sich fragend an ihren Mann, »sollte also ein Fluch auf uns lasten?«

»Du machst uns zum Gespött der Leute, Frau!«, schleuderte Albert seiner Frau entgegen. Barbara schüttelte heftig den Kopf: »Niemand wird erfahren, was hier geschehen ist. Und dir«, fuhr sie an ihren Schwiegersohn gewandt fort, »rate ich, es niemandem zu berichten, sonst …«

»Sonst was? Willst du mir drohen? Es war der Wunsch meiner verstorbenen Gemahlin. Wer will mich daran hindern, ihre letzte Bitte zu erfüllen?«

»Ich werde …«

»Schweig, Frau!«, befahl jetzt Albert in einem Ton, der deutlich machte, dass er keinen weiteren Widerspruch dulden würde. »Es war Silvias Wunsch, und wir werden ihn ihr erfüllen. Nach einer angemessenen Trauerzeit wird Katharina Ottos Frau. Bis dahin unterstützt sie die Amme. Und du, Otto, wahrst das Andenken an deine Frau und zügelst dich.«

Der Vater ging noch einmal an das Bett seiner toten Tochter, faltete ihre Hände wie zum Gebet und schloss ihre gebrochenen Augen. Dann verließ er den Raum. Katharina, die bis dahin nichts gesagt hatte, sah verzweifelt zu ihrer Mutter auf.

»Mutter, was ist mit meinen Wünschen? Du weißt, dass es mein Lebensziel ist, den Armen zu helfen, so wie die heilige Elisabeth es getan hat. Außerdem hast du mir versprochen, dass ich mit der Prozession zum Hülfensberg pilgern darf …«

Die Mutter zuckte hilflos mit den Achseln, trat schweigend an das Totenbett und murmelte ein Gebet. Dann ging sie zu ihrer jüngeren Tochter, küsste zärtlich ihre Stirn und fuhr ihr leicht über das Haupt. Sie fand kein Wort des Trostes für das Mädchen, sondern strafte stattdessen den Schwiegersohn mit einem verächtlichen Blick. Dann verließ sie den Raum, wissend, dass sie gegen den Wunsch der toten Tochter und den Befehl ihres Mannes nichts ausrichten konnte.

Katharina war allein mit dem Schwager, der ihr Ehemann werden sollte. Schamlos musterte er seine zukünftige Braut. Einen jungen, unverdorbenen Körper würde er bald sein Eigen nennen können. Feste Brüste und samtene Haut ließen ihn unruhig auf dem Schemel hin und her rutschen. Ein Jahr sollte er warten. Nein, nicht länger als drei Monate würde er sich beherrschen, dann wäre sie sein. Und niemand könnte ihm dieses Recht verwehren. Ottos Blick wanderte von Katharinas Brüsten zu ihrem rosigen Mund. Voller Verlangen blickte er das Mädchen an und hatte Mühe, seine Begierde zu unterdrücken.

»Was wird nun aus mir, Otto?«, fragte das Mädchen ängstlich.

»Du bist doch nicht taub und hast gehört, was dein Vater gesagt hat. Wir werden heiraten.«

»Aber ich will nicht heiraten. Weder dich noch einen anderen Mann.«

»So sprichst du nur, weil dir noch kein Mann gezeigt hat, wie schön es ist, eine Frau zu sein. Ich werde es dich lehren! Alles, was du wissen musst, werde ich dir zeigen.« Er stöhnte verhalten und griff sich voller Wonne in den Schritt. Angewidert senkte Katharina den Blick. Zwar war sie jungfräulich, doch wusste sie um die körperliche Vereinigung Bescheid. Schließlich hatte sie Bullen und Hengste beobachtet. Außerdem kannte sie die anzüglichen Bemerkungen der Knechte, wenn sie betrunken den Mägden hinterherstiegen. Die Gefühle aber, die dabei entstehen sollten, konnte Katharina sich nur schwer vorstellen. Sie war sich jedoch sicher, dass sie diese Empfindungen auf keinen Fall mit ihrem Schwager erleben wollte. Doch wie sollte sie entkommen? Verzweifelt sah sie zu der Toten. O Silvia, wie konntest du nur dies Opfer von mir verlangen? Du wusstest doch, dass ich Otto nicht mag. Hast du mich so wenig geliebt? Plötzlich stieg ein Verdacht in ihr auf. Fassungslos sah sie ihren Schwager an.

»Es war nie und nimmer Silvias Einfall. Du hast ihr das eingeredet.«

»Natürlich war es mein Einfall. Deine Schwester war doch viel zu unbedarft. So gewinne ich gleich doppelt: Eine junge, unverbrauchte Frau und eine attraktive Amme für meine drei Bälger. Was will ein Mann mehr?«

Er lachte boshaft auf, erhob sich und ging auf Katharina zu. Zuerst zart, dann grob fasste er sie unters Kinn und hob ihren Kopf. Er näherte sein Gesicht dem ihren, und kurz bevor sich ihre Lippen berührten, hielt er inne und flüsterte: »Meine kleine Kathi, du kannst es nicht verhindern.«

Katharina drehte den Kopf zur Seite und schrie ihn an: »Nenn mich nicht Kathi! Nur Silvia durfte mich so nennen, und sie ist tot. Also nennt mich niemand mehr Kathi!« Tränen rannen ihr über das Gesicht, als er lachend das Zimmer verließ.

»Heilige Elisabeth, bitte hilf mir! Hilf mir, einen Ausweg zu finden«, flehte Katharina und sank weinend in sich zusammen.

Kapitel 2

In der Nähe der Kirche zu Tastungen lag Johann im hohen Gras. Das rechte Bein angestellt, das andere quer über das Knie gelegt. Mit einem grünen Halm zwischen den Zähnen blinzelte er in das helle Sonnenlicht und schaute dem Falken zu, der in dem gleichmäßigen Blau des Himmels schreiend seine Kreise zog.

Es war früher Vormittag und die Luft von der kühlen Nacht frisch und klar. Um die Mittagszeit aber würde es, wie schon an den Tagen zuvor, heiß und stickig werden. Es war Sonntag, und die Arbeit ruhte. Obwohl Johann der Sohn des Großbauern war, musste er an Werktagen auf dem Feld und im Stall mithelfen. Sein Vater war der Ansicht, dass harte Arbeit nicht schadete und seinen Sohn außerdem vor Flausen schützen würde.

Freudig gestimmt verschränkte Johann die Hände hinter dem Kopf. Nur kurz dachte er daran, dass morgen ein anstrengender Tag vor ihm lag, da das Gras geschnitten werden sollte. Wegen der Hitze würde man schon vor Tagesanbruch damit beginnen müssen.

Doch warum darüber nachdenken, was am nächsten Tag sein würde? Jetzt war jetzt, und deshalb wollte Johann heute einfach nur daliegen und faulenzen. Er streckte sich, lächelte in sich hinein und kaute dabei auf dem Grashalm.

Nur kurz trübte die Erinnerung seine Stimmung, als ihm die Neuigkeiten, die er durch Zufall aufgeschnappt hatte, wieder in den Sinn kamen. Sie beunruhigten ihn, und es war ihm unbegreiflich, wie Menschen zu so etwas fähig sein konnten. Leider war nicht zu leugnen, dass es sich so verhalten hatte, auch wenn er den genauen Hergang der Ereignisse nicht kannte! Johann schauderte, und er versuchte die Gedanken aus seinem Kopf zu verjagen. Dann stellte er die Beine nebeneinander und kaute weiter auf dem saftigen, grünen Halm, als er in der Nähe zwei Knaben einen Freudenschrei ausstoßen hörte.

»Ich hab ihn! Hilf mir, Klaus, er zappelt so …«

Johann setzte sich auf und sah hinüber zu dem kleinen See hinter der Mühle. Erst jetzt erkannte er die Söhne von Müller Fritze, Klaus und Erwin. Auch sie blieben dem sonntäglichen Gottesdienst fern und waren stattdessen lieber angeln gegangen. Erwin hatte anscheinend einen Karpfen am Haken, der es ihm nicht leicht machte. Der Fisch wand sich in den Händen des fast Zehnjährigen und flutschte immer wieder zurück ins Wasser. Endlich hielt der Junge den Karpfen mit festem Griff und befreite ihn von dem spitzen Haken. Doch so schnell ergab sich der Fisch nicht in sein Schicksal. Er bäumte sich auf, sodass Erwin den glitschigen Körper nicht mehr halten konnte und der Karpfen mit einem lauten Platsch wieder im Wasser landete und schnell davonschwamm.

Johann konnte hören, wie sich die Knaben gegenseitig die Schuld daran gaben, dass ihnen die Beute entwischt war. Sie beruhigten sich aber schnell wieder, und statt zu streiten prahlten sie jetzt mit Riesenfischen, die sie angeblich schon geangelt hatten. Dabei wurde ihre Beute von Minute zu Minute größer und schwerer.

Johann schmunzelte ob des Anglerlateins und legte sich wieder entspannt zurück. Seine Augen suchten am Himmel nach dem Raubvogel und fanden ihn als dunklen Punkt in dem unendlichen Blau. Der Falke hatte anscheinend ein Beutetier erspäht, denn mit einem schrillen Schrei stürzte er sich in die Tiefe. Kurz nachdem er den Boden berührt hatte, trug ihn ein leichter Wind wieder hinauf in die Lüfte, eine Maus fest in den Krallen.

Das Läuten der Kirchenglocken verkündete das Ende des Gottesdienstes. Johann spuckte den Halm aus, drehte sich auf den Bauch und stützte den Oberkörper auf den Unterarmen ab. So konnte er besser den Weg einsehen. Endlich! Nach einigen Minuten sah er sie. Als sie weit genug von der Kirche entfernt war und nicht mehr gesehen werden konnte, streifte sie im Gehen ihre helle Haube ab und schüttelte ihr Haupt, sodass ihre langen rötlichen Locken im Wind wehten. Voller Wonne streckte sie die Arme dem Himmel entgegen, drehte sich einmal im Kreis und beschleunigte ihre Schritte. Als sie seinen Schopf mit den dunkelblonden Haaren im Gras erkannte, winkte sie ihm zu und begann zu laufen.

Johann war es, als setze sein Herzschlag für einen Moment aus. Sie war das schönste Mädchen weit und breit. Wenn sie ihn mit ihren grünen, leicht schräg stehenden Augen anblickte, schmolz er dahin wie ein Schneeball in der Sonne und spürte nur noch das heftige Klopfen seines Herzens. Ihre langen rötlichen Locken gaben ihr etwas Engelhaftes, ihre grünen Augen hingegen funkelten wie die einer Katze. Wohl deshalb hatte die Köchin Berta gemeint, dass sie wie eine Hexe aussähe. Doch Johann war intelligent genug, um zu wissen, dass dieses Gerede nur dem Aberglauben einer alten Frau entsprungen war.

Er kannte Franziska erst seit einigen Monaten, doch bereits nach wenigen Tagen hatte er gespürt, dass sie seine große Liebe war.

Als er endlich seinen Mut zusammengenommen und ihr seine Liebe gestanden hatte, hatte sie ihn nur ausgelacht. Johann war enttäuscht gewesen und hatte sich geschämt, seine Gefühle preisgegeben zu haben. Dabei war es ihm ernst, war er sich seiner Liebe sicher gewesen. Wie sollte er das Mädchen überzeugen?

Außer Atem ließ sich Franziska zu ihm ins Gras gleiten.

»Du wirst in der Hölle landen, weil du so oft den Gottesdienst verpasst«, erklärte sie lachend, aber mit ernsten Augen.

»Ach was! Der liebe Gott wird mich verstehen. Ich kann auch unter freiem Himmel meine Gebete sprechen. Und wenn es dich beruhigt, werde ich nächsten Sonntag wieder in die Kirche gehen.«

Johann zog sie an sich und wollte sie küssen, doch wie jedes Mal drehte sie ihren Kopf zur Seite. Enttäuscht ließ er sie los und legte sich ohne ein weiteres Wort zurück ins Gras. Mit der rechten Hand zupfte er einen neuen Halm aus und schaute kauend in den Himmel.

Franziska legte sich neben ihn. Ihre Hand rupfte unkontrolliert Grasbüschel aus dem grünen Teppich. Sie war hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen. Natürlich fühlte sie sich geehrt, dass der Jungbauer ihr schöne Augen machte. Karla, die für die Wäsche zuständig war, hatte sie als dumm gescholten, weil sie Johanns Werben nicht nachgeben wollte. Immerhin war er der Sohn des alten Bonner, und dieser war der mächtigste Bauer weit und breit.

Das Mädchen war mit seinen siebzehn Jahren verständig genug, um zu wissen, dass kein wohlhabender Landmann, egal ob jung oder alt, sich eine Magd zur Frau nehmen würde. Nicht einmal als Geliebte, denn die kostete ja Geld. Warum für etwas bezahlen, das umsonst zu bekommen war? Viele Mägde waren bereit, sich dem Herrn hinzugeben. Oft hatten sie kaum eine andere Wahl, wenn sie ihre Stelle behalten wollten. Zu viele Arbeitskräfte warteten darauf, den Platz derer einzunehmen, die sich verweigerten. Was wäre, wenn Johann sich eine fügsamere Magd suchen würde? Auch wenn seine Worte und seine Blicke etwas anderes sagten und ihr große Hoffnung machten. Seine Eltern würden sie niemals dulden, sondern vom Hof jagen. Zwar fühlte auch sie sich zu ihm hingezogen, doch was würde passieren, wenn sie sich ihm hingeben würde? Das Erwachen wäre bitter.

Zu viele ledige junge Mütter gab es in der Stadt, die man fortgejagt hatte und die allein für ihr Kind sorgen mussten. Nur wenn sie Glück hatten, dann behielt der Bauer seinen Bastard, gab ihm zu essen und ein Dach über dem Kopf. Doch meist wollte die hintergangene Ehefrau von dem Fehltritt ihres Mannes nichts wissen, geschweige denn jeden Tag daran erinnert werden.

Hinter vorgehaltener Hand tratschten die Menschen über die unverheirateten Mütter. Selten kamen sie in den festen Dienst einer Familie. Meist fanden sie nur tageweise Arbeit. Ein anderer Mann wollte weder sie noch ihr Balg durchfüttern. So fristeten die oft jungen Mädchen ein ärmliches Dasein. Die unschuldigen Kinder aber mussten, sobald sie alt genug waren, auf dem Feld mithelfen und ihr Stückchen Brot selbst verdienen.

Dieses Wissen machte Franziska Angst, und so konnte sie den Treueschwüren des Jungbauern keinen Glauben schenken. In der Tiefe ihres Herzens hoffte sie, dass auch ein Mädchen von niederem Stand das Recht hatte, die wahre Liebe zu finden. Woran diese allerdings zu erkennen war, wusste Franziska nicht.

Sie dachte an ihre Mutter und das freudloses Leben, das sie führte. Sieben ewig hungrige Mäuler mussten ihre Eltern tagtäglich stopfen. Da blieb wenig Zeit für Zuneigung oder Respekt. Das war auch der Grund gewesen, warum Franziska vor wenigen Monaten nachts von zu Hause fortgegangen war. Es hatte wieder einmal Streit und Schläge gegeben. Sie hatte es nicht mehr ausgehalten. Seitdem nagte das schlechte Gewissen an ihr, denn nun fehlte eine Arbeitskraft daheim.

Doch Franziska wollte ein besseres Leben. Deshalb hoffte sie, dass vielleicht ein Knecht es ehrlich mit ihr meinen und sie nicht nur heiraten würde, um eine Frau zum Schuften zu haben.

Das Mädchen sah Johann nachdenklich an. Seine Hände lagen gefaltet auf seinem flachen Bauch. Seine Augen waren geschlossen, den Grashalm hatte er im linken Mundwinkel eingeklemmt. Franziska rückte etwas näher an ihn heran. Dichte, buschige Augenbrauen, die einen Ton dunkler als seine Haare waren, gaben seinem noch jungenhaften Gesicht einen männlichen Ausdruck. Feine, helle Härchen bedeckten seine Wangen. Von Bartwuchs konnte man wahrlich nicht sprechen. Franziska wusste jedoch, dass Johann trotzdem stolz war, dass bereits die ersten Anzeichen sichtbar waren. Schließlich wurde er bald neunzehn Jahre alt. Einige seiner Freunde konnten sich schon rasieren. Zwar nicht täglich, aber samstags, bevor es zum Tanz ging, prahlten die Burschen aus dem Dorf, dass sie die Rasiermesser schärfen müssten.

Durch sein kantiges Kinn hatte Johanns Gesicht eine fast viereckige Form. Liebend gern hätte Franziska es zart mit ihren Fingerkuppen berührt. Ja, auch sie mochte ihn. Sehr sogar. Wäre er ein einfacher Knecht und würde diese Worte sagen, die er ihr oft leise zuflüsterte, würde sie ihm glauben und vielleicht sogar vertrauen. Doch so klangen seine Liebesschwüre traurig in ihren Ohren, weil sie ihnen keinen Glauben schenken durfte.

Franziska schloss die Augen. Als sich eine Träne aus ihren geschlossenen Lidern stahl, wischte sie sie mit dem Handrücken weg. Sie wollte nicht weinen, ihm ihren Schmerz nicht zeigen. Sie war eine einfache Magd und würde es immer bleiben. Welch eine Närrin war sie zu hoffen, dass Träume wahr werden könnten? Wie dumm von ihr. Sie seufzte leise. Dann aber dachte sie: Was hatte sie zu verlieren, wenn sie sich ihm hingab? Nur ihre Unschuld und den Verlust des Traumes. Doch das war, neben den Kleidern auf ihrem Leib, das Einzige, was sie besaß.

Johann hatte ihren Blick gespürt und glaubte ihre Gedanken zu kennen. Es war eine verzwickte Situation, aus der er keinen Ausweg wusste. Da gab es niemanden, den er um Rat fragen konnte. Er stellte sich das entsetzte Gesicht seines Vaters vor, wenn er ihm von seinen Schwierigkeiten, eine Frau zu erobern, erzählen würde. Mit seiner Mutter sprach er nicht über so etwas, und seine Schwester mit ihren vierzehn Jahren war noch zu jung. Sie würde ihn sicherlich bei den Eltern verraten und es womöglich überall herumtratschen. Johann spürte, wie ihm bei dieser Vorstellung das Blut in den Kopf stieg und sein Gesicht heiß wurde.

Er grübelte. Vielleicht würde sein Patenonkel, der ehrwürdige Pfarrer Lambrecht, wissen, wie er Franziskas Vertrauen gewinnen könnte. Zwar hatte Onkel Lutz keine eigene Familie, und Johann wusste nicht, ob der Oheim jemals verliebt gewesen war. Doch Lutz Lambrecht war ein kluger Mann und könnte ihm vielleicht einen Rat geben. Freilich war es für Johanns Anliegen nicht förderlich, dass er diesen Monat schon zweimal dem Gottesdienst ferngeblieben war. Er musste mit einer Standpauke rechnen. Aber Johann war sich sicher, dass sein Pate ihm mit Verständnis zuhören würde.

Der Pfarrer war der Bruder seiner Mutter und der Älteste von acht Geschwistern. Er war groß und hager, mit einem Kranz dichter grauer Haare um die blanke Schädeldecke. In seinen fast wasserblauen Augen blitzte der Schalk. Lutz Lambrecht war ein fröhlicher Mann, der fast immer lächelte. Er liebte es, wenn ihn jemand zum Lachen brachte, und oft liefen ihm dabei die Tränen über die Wangen. Im Gegensatz zu den sogar oft jüngeren Glaubensvertretern war er weltoffen und nicht immer mit den Dogmen der Kirche einverstanden, was er auch öffentlich zu sagen wagte. Im Besonderen empörten den Pfarrer Hexenprozesse. Es war ihm unverständlich, dass man auch nach über hundert Jahren noch immer an den Richtlinien des »Hexenhammers« festhielt, der die Folter bei verdächtigen Frauen erlaubte. Und dass man diese Methoden dann auch noch »Gottesurteil« nannte, war ihm völlig unbegreiflich. Kam das Gespräch auf dieses Thema, wechselte das Hellblau von Lambrechts Augen wie bei einem Gewitter ins Dunkelblaue, und sie begannen zornig zu blitzen.

Der Pfarrer war ein weiser und gerechter Mann. Johann verehrte ihn. Ja, dachte er, sein Patenonkel war genau der Richtige für ein Gespräch. Er nahm sich vor, alsbald zu ihm zu gehen. Zufrieden mit dieser Entscheidung drehte Johann sich zu Franziska, die mit geschlossenen Augen ruhig neben ihm lag. Gleichmäßig hob und senkte sich ihre Brust. Ein zärtliches Lächeln huschte über Johanns Gesicht. Ja, er liebte sie. Glücklich legte er sich zurück ins Gras und tastete nach ihrer Hand. Sanft verhakten sich seine Finger in den ihren.

Kapitel 3

»Du weißt, dass ich die Wahrheit sage.« Clemens sah seine Schwester Anna an und forschte in ihrem Gesicht nach einer Antwort. Doch wie jedes Mal, wenn das Gespräch auf ihre Heirat kam, wich Anna seinem Blick aus. Was sollte sie ihm antworten? Dass es ein Fehler war, Wilhelm im vergangenen Jahr überstürzt geehelicht zu haben? Es würde nur bestätigen, dass jeder, der sie vor diesem Mann gewarnt hatte, klüger gewesen war als sie selbst. Längst hatte sie die Heirat als Irrtum erkannt, den sie nicht mehr rückgängig machen konnte.

Anna seufzte vernehmlich und blieb ihrem Bruder wieder einmal eine Antwort schuldig. Clemens wusste, dass sie seine Meinung teilte, auch wenn sie schwieg.

»Er verschwendet unser Geld und schiebt mir den Schwarzen Peter zu«, machte Clemens seinem Ärger Luft.

»Heirate endlich und du bekommst dein Erbe ausgezahlt …«, flüsterte Anna, müde, immer dasselbe antworten zu müssen. Sie räusperte sich. In letzter Zeit hatte ihr mehrfach die Stimme versagt. Unbewusst fasste sie sich an den Kehlkopf und strich sanft darüber. Doch das bedrückende Gefühl blieb. Clemens bemerkte es nicht, er sah seine Schwester nur wütend an.

»Siehst du, du sprichst schon genauso wie er. Warum soll ich heiraten, nur damit er nicht an mein Geld kommt?«

»Unsere Eltern haben mich bis zu deiner Hochzeit zur Verwalterin des Vermögens bestimmt. Wilhelm ist mein Mann und er hat durch unsere Heirat die Verfügungsgewalt erworben. Außerdem versteht er von finanziellen Dingen mehr als wir beide zusammen. Rege dich bitte nicht auf, Clemens. Es ist genügend Geld da.«

»Anna, jetzt reicht es aber. Ich verlange nur das, was mir zusteht!«

»Clemens, heirate! Und gründe deinen eigenen Hausstand. Dann bekommst du, was dir zusteht!« Anna wandte sich ab und blickte aus dem kleinen Fenster, das mit gelblichem Glas versehen war. Hier konnte man das Treiben auf dem Hof beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Außerdem fiel ein warmes, schmeichelndes Licht durch das Glas ins Zimmer.

Anna hoffte, dass ihr Bruder diese Geste verstehen und es endlich gut sein lassen würde. Seit einer Woche musste sie sich fast täglich seine Vorhaltungen anhören. Da Clemens keine Anstalten machte, aus dem Zimmer zu gehen, atmete sie tief durch und sagte, ohne ihn anzusehen: »Also gut, ich werde noch heute mit meinem Mann sprechen. Vielleicht willigt er ein, dass du wenigstens die Hälfte des Geldes bekommst.«

Dann drehte sie sich zu ihm um und erklärte beiläufig: »Ich verstehe nur nicht, warum du Wilhelm verurteilst. Schließlich liegt dein Vergnügen ebenfalls im Glücksspiel.« Ihre Augen funkelten ihn herausfordernd an.

»Das stimmt«, antwortete Clemens. »Wir lieben beide das Spiel. Doch es ist mein Geld, das ich verliere. Welches Geld verspielt er?«, fragte er und verließ, ohne eine Antwort abzuwarten, das Zimmer.

Anna schloss für ein paar Sekunden die Augen. Die ewigen Vorwürfe ihres Bruders raubten ihr die Kraft. Im Grunde brauchte sie nicht mit ihrem Mann zu reden, da sie seine Antwort bereits kannte. Anna saß zwischen den Stühlen. Natürlich verstand sie den Standpunkt ihres Bruders, doch den ihres Mannes hatte sie zu akzeptieren.

Ach, wenn sie nur die Zeit zurückdrehen könnte! Schon seit Monaten war ihr bewusst, dass sie Wilhelm nicht liebte, nicht einmal mehr ehrte. Was sie für tiefe Zuneigung gehalten hatte, war nicht mehr als das Gefühl der Dankbarkeit gewesen, da sich Wilhelm nach dem Tod der Eltern um sie gekümmert hatte. Jetzt war sie schon achtzehn Monate mit einem Mann verheiratet, der fast ihr Vater sein konnte und sie auch so behandelte. Manchmal fühlte sie sich wie ein kleines Mädchen, denn Wilhelm wies sie ständig zurecht. Selbst wenn sie nur ein Liedchen trällerte, befahl er ihr barsch zu schweigen, weil sie, wie er sagte, keine schöne Stimme habe. Doch war sie nicht in ihrer Kindheit dafür gerühmt worden, wunderschön singen zu können? Meine kleine Nachtigall, hatte ihr Vater sie stets genannt.

Anna schluckte, damit ihr nicht die Tränen in die Augen schossen. Sie räusperte sich und klopfte mit der rechten Hand leicht auf die Brust. Irgendetwas stimmte nicht mit ihrer Stimme. Sie versuchte eine Melodie zu summen und versagte kläglich. Die Töne blieben ihr buchstäblich im Halse stecken. Seufzend sah sie wieder aus dem Fenster. Singen war ihre Leidenschaft. Sobald sie morgens die Augen aufmachte, verspürte sie Lust, ein Lied anzustimmen. Doch seit einigen Wochen schien es, als ob sie ihre Stimme verlieren würde. Oft kam nur ein Krächzen aus ihrer Kehle. Anna schüttelte den Kopf. Sicher würde sie eine Erkältung bekommen. Sie musste sich einen Sud mit Salbeiblättern aufgießen lassen.

Clemens ging hinaus zu den Stallungen. Hier waren die trächtigen Stuten untergebracht. Die Hengste, die Einjährigen und die Muttertiere mit ihren Fohlen hingegen standen auf den großen Koppeln am Ortsrand. Hätte die Entscheidung bei ihm gelegen, hätte er auch die bald fohlenden Pferde auf die Koppeln bringen lassen. Diese Ansicht hatte schon sein Vater vertreten, und Clemens hatte sie übernommen. Nur kranke Pferde kamen in den Stall. Bis zum Wintereinbruch hatte der Vater früher alle Pferde auf den Weiden gelassen. Auf der Koppel am Waldesrand hatten die Stuten beim Abfohlen genügend Platz und konnten sich hinlegen. Im Gegensatz zum Stall hatten sie dort ihre Ruhe und brachten so ihre Fohlen auf natürlichem Weg gesund zur Welt. War es doch einmal anders, dann sagte sein Vater nur: »Das ist das Leben, und da spielt auch der Tod eine Rolle.«

Zu Zeiten seines Großvaters Adalbert war es allerdings noch üblich gewesen, die tragenden Stuten in den Stall zu sperren. Clemens erinnerte sich, dass, als er noch ein Junge war, sein Vater und der Stallknecht abwechselnd drei Nächte bei einer wertvollen Stute im Stall wachten. Die beiden Männer ließen sie nie aus den Augen, schliefen sogar neben ihr im Stroh. Dann, als sein Vater mitten in der Nacht zum Abort musste, kam in diesen Minuten das Fohlen zur Welt. Es schien, als ob die Mutterstute nur auf einen unbeobachteten Augenblick gewartet hätte. Clemens lachte leise, sich an das Gesicht des Vaters erinnernd, als er am nächsten Morgen völlig übermüdet davon berichtet hatte. Sein Vater meinte damals, dass er jetzt genug von den Gäulen habe und künftig alle auf der Koppel bleiben sollten. Schließlich würden sich die Zeiten ändern, und man müsse neue Wege gehen.

Bei diesen Erinnerungen strich sich Clemens wehmütig über das Gesicht. Zwei Jahre waren seine Eltern nun schon tot, und die neuen Zeiten nach ihrem Tod schnell zu Ende gegangen. Alte waren wieder angebrochen.

Helga und Martin Arnold waren unterwegs zu einer Familienfeier gewesen. Auf dem Weg dorthin wurden sie, wie man annahm, von Wegelagerern überfallen und ermordet. Man fand ihre Leichen erst zwei Tage später in einem schwer zugänglichem Waldstück. Zu diesem Zeitpunkt waren ihre Mörder schon über alle Berge, und die Suche nach ihnen blieb ohne Erfolg.

Es schien, als hätten die Arnolds ihren Tod vorausgesehen, denn nur einige Wochen zuvor hatten sie ihr Testament bei einem Notar hinterlegt. Dieser Notar hieß Wilhelm Münzbacher. Erst bei der Testamentseröffnung hatten die Geschwister ihn kennengelernt. Münzbacher hatte Anna in der Zeit der Trauer väterlich umsorgt, behutsam getröstet und klug beraten. Er war achtzehn Jahre älter als sie und wirkte wie ein Fels in der Brandung. Zumindest auf Anna.

Clemens hingegen empfand Münzbachers Besserwisserei als aufdringlich. Sein aufgesetzter gütiger Gesichtsausdruck ging ihm auf die Nerven. Zwar war Clemens anfangs froh gewesen, dass der Notar sich um Anna kümmerte und ihn gegenüber der Schwester aus der Verantwortung genommen hatte. Clemens war zum Trösten unfähig, brauchte er doch selbst Zuspruch nach dem plötzlichen, gewaltsamen Tod der Eltern. Die Tage nach der Beerdigung waren mit seiner eigenen Trauer und dem Hass auf die Mörder ausgefüllt. Als er wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, wurde ihm bewusst, dass Münzbachers Mitgefühl gar nicht so selbstlos väterlich war und er vielmehr einen großen, eigennützigen Einfluss auf Anna ausübte. Doch da war es bereits zu spät gewesen, und seine Schwester hatte dem Werben des Notars nachgegeben und eingewilligt, ihn zu heiraten.

Nur sechs Monate nach dem Tod der Eltern gaben Anna Arnold und Wilhelm Münzbacher sich das Eheversprechen. Von diesem Augenblick an fühlte Clemens sich in seinem Elternhaus nur noch geduldet.

In kürzester Zeit hatte sich Münzbacher alles zu eigen gemacht, seine Kanzlei geschlossen und sich seine Position im Haus zurechtgerückt. Anna nahm ihn und seine Art stillschweigend hin. Sie war froh, dass jemand die Stellung ihres Vaters ausfüllte, auch wenn es sich dabei um ihren Gatten handelte.

Der Notar hatte sich schnell einen Überblick über die finanzielle Lage des Gestüts verschafft, was Clemens überraschte. Der Schwager wusste mehr über Ein- und Ausgaben als die Geschwister zusammen. Als Clemens mit Anna über seine Verwunderung sprach, meinte die Schwester nur, dass die Eltern ihn zu Lebzeiten sicher in Kenntnis gesetzt hatten.

Offensichtlich war jedoch, dass Münzbacher keine Ahnung von Pferden hatte. Als Clemens sich darüber lustig machte, verteidigte Anna ihren Mann und erklärte, dass er ein Mensch der Schrift und kein Bauer oder Pferdezüchter sei. Anfangs war der Schwager lernwillig und ließ sich gern von Clemens beraten. Wenn er aufmerksam zuhörte und immer wieder nachfragte, genoss Clemens das Gefühl, mehr zu wissen als der ältere Mann. Bereitwillig gab er Auskunft. Doch schon bald glaubte Münzbacher, genug über Pferdezucht erfahren zu haben und bestimmte fortan die Regeln. Vor allem aber drängte er Clemens in die Rolle eines Knechts. Er gab dem Jüngeren Anweisungen, als wäre er selbst schon immer Herr auf dem Hof gewesen. Setzte Clemens sich zur Wehr, erklärte der Schwager nur: »Es steht dir frei zu gehen … wohin du willst!« Dabei schienen sich seine grauen, kalten Augen in Clemens’ zu bohren. Dann, nur Sekunden später, klopfte Münzbacher ihm auf die Schulter und lachte lauthals. So, als ob ihm ein guter Scherz gelungen wäre.

Zuerst glaubte Clemens tatsächlich, dass der Schwager seine Späße mit ihm trieb. Doch mit der Zeit wurde sein Ton barscher, seine Bemerkungen eindeutiger. Clemens, der durch das Testament seiner Eltern finanziell an seine Schwester gebunden war, wurde kleinlaut und wagte keinen Widerstand.

Clemens liebte es, in den Stallungen herumzulungern und seinen Gedanken nachzuhängen. Plötzlich kam ihm die Erinnerung an den Vorabend in den Kopf, als er im Wirtshaus »Zum schwarzen Eber« mit seinen Freunden Bier getrunken und sich beim Würfelspiel vergnügt hatte. Münzbacher war ebenfalls im Schankraum gewesen und hatte ihn nicht aus den Augen gelassen. Clemens war nicht verborgen geblieben, dass der Schwager ihn scharf beobachtete, was ihn nervös machte. Als er dann mehrere Male hintereinander verloren hatte, war ihm das Spiel verleidet. Er hatte aufgehört und sein Vergnügen im Trinken gesucht. Erleichtert hatte er Münzbacher einige Zeit später austrinken und das Wirtshaus verlassen sehen. Gerade rechtzeitig, denn Ruth, die Magd des Wirtes, hatte sich an seinen Tisch gesellt. Da Clemens keine Lust hatte, nach Hause zu gehen, verbrachte er nur zu gern die Nacht mit dem Mädchen in deren Stube. Zwar brummte ihm am nächsten Morgen der Kopf, doch das war ihm der Abend wert gewesen.

Clemens wurde jäh aus seinen Gedanken gerissen, als er lautes Geschrei aus dem Stall hörte.

»Zieh das Mistvieh endlich von der Wand weg!«

»Verdammt! Sie steigt.«

Hufschlagen war zu hören, Flüche und ein Wehgeschrei.

Clemens lief rasch auf die andere Seite des Stalls.

Zwei Knechte, von denen der eine sich den Fuß hielt und auf einem Bein hüpfte, sowie Münzbacher waren in dem abgeteilten Verschlag mit einer trächtigen Stute zugange. Sein Schwager zog am Führstrick, doch die Stute stieg erneut in die Höhe und trat dabei mit den Vorderhufen in die Luft. Dicht an Münzbachers Kopf vorbei, dem nun die Zornesröte ins Gesicht schoss.

»Du verdammte Mähre. Ich bring dich zum Abdecker …«

Clemens brauchte keine Minute, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen.

Der Boden war glitschig und nass. Die Fruchtblase war geplatzt, und das Fohlen wollte auf die Welt. Doch die Mutterstute presste ihr Hinterteil gegen die Rückwand. Dadurch ging die Geburt nicht vorwärts und verursachte dem Tier unnötig Schmerzen.

»Verdammt, Wilhelm! Ich habe dir gesagt, dass die Stute auf die Koppel soll. Es ist ihr erstes Fohlen …« Weiter kam er nicht, da wurde er von seinem Schwager angeschrien: »Was erlaubst du dir, du Taugenichts? Stinkst aus dem Maul, als ob du gerade aus dem Wirtshaus kommst, und willst mir, der sich für den Erhalt des Gestüts abrackert, sagen, was ich zu tun habe?« Immer noch hielt Münzbacher den Strick in den Händen und versuchte, den Kopf des Pferdes nach unten zu ziehen. Zuerst wollte Clemens sich nach dieser Zurechtweisung wortlos auf dem Absatz umdrehen und gehen, doch als er die weit aufgerissenen, angstvollen Augen der Stute sah, packte ihn ebenfalls die Wut und er schleuderte dem Schwager entgegen: »Es reicht! Geh mir aus dem Weg, oder ich vergesse mich!« Zuerst schien der Angesprochene überrumpelt, doch im nächsten Augenblick blaffte er: »Drohen willst du mir?«

»Rede keinen Unsinn und tritt zur Seite, Wilhelm. Hier geht es nicht um dich oder mich, sondern um das Pferd.«

»Jeder hier hat gehört, dass du mich bedroht hast …«

Clemens ignorierte die letzten Worte des Schwagers, und als er nicht zur Seite trat, stieß er ihn in die Rippen, damit er endlich das Pferd losließ. Münzbacher taumelte, und Clemens rechnete mit einem Gegenschlag. Kurz ballte der Ältere auch die Fäuste, zuckte dann aber nur mit den Achseln und verließ ohne ein weiteres Wort den Stall. Draußen konnte er sich ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen. Sollte sich dieser Narr doch die Finger schmutzig machen. Er hatte erreicht, was er wollte, und das war schneller gegangen, als er gedacht hatte.

Eine Stunde später standen ein prächtiger kleiner Hengst und eine erschöpfte Stute im Stall.

Clemens tätschelte den Hals des Muttertiers und sprach leise auf es ein. Vorsichtig führte er die beiden hinaus auf die Koppel. Ein Knecht ging neben ihnen her und klopfte dem Hengstfohlen sachte das Hinterteil, damit es der Mutter folgte.

Auf der grünen Wiese wieherte die Stute laut und lief langsam zum Bach, der sich als schmaler Graben durch die Weide zog. Ihr Sohn sprang munter hinter ihr her.

Clemens stand an den Zaun gelehnt und sah den Tieren zu, als sich Heinrich zu ihm gesellte. Der Stallknecht hatte schon Clemens’ Vater mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Der plötzliche Tod des Herrn hatte den alten Mann sehr getroffen. Seitdem sah man ihn selten lachen, zumal auch er mit Annas Mann nicht zurechtkam.

»Wie nennst du ihn?«

»Da seine Geburt die Gemüter erhitzt und für Aufregung gesorgt hat, nenne ich ihn ›Wirbelsturm‹. Schau nur, wie lebendig er jetzt schon ist.«

Heinrich nickte, und seine warmen braunen Augen strahlten, als er das Fohlen betrachtete.

»Ja, das ist ein passender Name für ihn …« Leise seufzte der alte Mann und schaute nun Clemens an.

»Clemens …«, begann er, »ich bin fast sechzig Jahre alt. Meine Zeit ist bald abgelaufen. Die restlichen Tage, die mir noch bleiben, möchte ich in Frieden verbringen. Doch seit er hier den Herrn spielt, komme ich kaum noch zur Ruhe …«

Clemens wusste, wen Heinrich mit dem Wörtchen er meinte, das er wie einen Tabakspriem ausspuckte. Auch ahnte er, was der treue Knecht ihm mitteilen wollte.

»Meine Tochter, die Bärbel, will mich zu sich nehmen. Ihr Mann braucht jede helfende Hand auf dem Feld. So würde ich mich nicht unnütz fühlen, wenn sie mir ein Dach über dem Kopf gewähren. Wenn dein Vater noch leben würde, dann wäre ich geblieben, bis der liebe Herrgott mich zu sich ruft … aber so!« Für einen kurzen Moment lag ein Leuchten in seinen Augen, als er weitersprach: »Nächtelang haben dein Vater und ich zusammengesessen und über Pferde geredet. Oft wollte er meine Meinung wissen, und ich fühlte mich geehrt. Doch nun klopft niemand mehr an meine Tür, weil er meinen Rat oder meine Hilfe benötigt. Meine Anwesenheit auf diesem Hof ist nicht länger erwünscht …«

Clemens legte die Hand auf die knochige Schulter des alten Mannes. Er musterte das von tiefen Falten zerfurchte Gesicht und sah ein verräterisches Schimmern in Heinrichs Augen.

»Ich weiß, Heinrich. Mir geht es ebenso. Ich fühle mich nicht mehr wohl hier. Auch Anna ist mir fremd geworden. Früher waren wir ein Herz und eine Seele, doch nun versteht sie mich nicht mehr. Sie lacht selten, selbst singen höre ich sie kaum noch. Was ist nur aus uns geworden? Meiner Mutter würde es das Herz brechen, wenn sie noch lebte …«

»Mein Junge, du musst dich in Acht nehmen vor dem Herrn.«

»Heinrich, nenne ihn nicht so. Er ist nicht unser Herr. Ich bin der Erbe des Gutes. Weiß der Teufel, was meinen Vater geritten hat, in seinem Testament diese Klausel festzuschreiben, dass ich erst nach einer Heirat mein Erbe erhalte.« Clemens hielt inne und sah zur Herde hinüber, die friedlich graste. Der kleine Hengst lag ausgestreckt in der Sonne.

»Ja, auch mir kommt diese Regelung seltsam vor. Sicher, du bist jung, trinkst und spielst gern … Doch dass dein Vater dir dein Erbe erst zugesteht, wenn du verheiratest bist, das passt nicht zu ihm. Weiß Gott, ich habe schon nächtelang darüber gegrübelt, aber ich verstehe es nicht.« Heinrich schüttelte sein Haupt und starrte nachdenklich in die Weite. Dann sagte er: »Es ärgert mich, dass der Münzbacher sich seiner Lage so sicher ist. Er spielt sich vor den Knechten auf, als ob er hier alles geschaffen hätte, dabei hat er sich doch nur ins gemachte Nest gesetzt.« Mit einem traurig verlegenen Augenzwinkern fügte er hinzu: »Schade, dass du keine Braut vorweisen kannst.«

»Ja, das hat Anna heute Morgen auch schon gesagt. Heirate, meinte sie, und du bekommst dein Erbe ausgezahlt. Aber ich habe noch nicht die Richtige gefunden. Ich bin erst neunzehn Jahre alt und fühle mich zu jung zum Heiraten. Ich hätte mir gewünscht, dass Anna einen Mann heiratet, mit dem zusammen ich eine neue Pferderasse züchten könnte. Es war mein Traum, in den Norden zu reisen, da gibt es kräftige Tiere, gut geeignet als Kutschpferde. Doch mit Münzbacher als Annas Ehemann muss ich meinen Traum wohl aufgeben. Ohne Geld komme ich außerdem nicht weit. Aber selbst wenn ich es hätte, würde ich Anna mit Münzbacher nicht allein lassen wollen. Er gefällt mir nicht. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Vielleicht täusche ich mich ja, aber ich werde auf der Hut sein und ihn nicht aus den Augen lassen.«

Da Clemens schwieg, wagte Heinrich eine Antwort: »Ich glaube nicht, dass du dich täuschst, Clemens. Auch ich habe bei Münzbacher ein ungutes Gefühl. Außerdem …« Der Knecht schwieg einen Moment, so als ob er erst abwägen müsse, was er laut aussprechen könne. Clemens sah ihn fragend an: »Was ist? Was willst du mir sagen, Heinrich?«

Die Antwort kam so leise, dass Clemens sich anstrengen musste, sie zu verstehen.

»Der Milchkarl hat mir erzählt, dass er ihn aus dem ›Ehrenwirt‹ hat kommen sehen. Der Milchkarl hatte in der Nähe zu tun und musste an der Spelunke vorbei. Dabei hat er Münzbacher gesehen. Zweimal schon. Zuerst beim Verlassen zu sehr später Stunde und ein anderes Mal beim Hineingehen, ein paar Tage danach … weit nach Mitternacht. Das Sonderbare war, dass Münzbacher sich regelrecht verkleidet hatte. Der Milchkarl hat ihn erst erkannt, als er an ihm vorbeihuschte.«

Clemens stutzte einen Moment. »Was hat Milchkarl in dieser Gegend zu tun? Im ›Ehrenwirt‹ verkehren nur Gauner und die Freier, die ins Hurenhaus …« Erst jetzt verstand er. Betreten kratzte sich Heinrich am Haaransatz und meinte dann: »Der Milchkarl ist schließlich Witwer und kann hingehen, wohin er will. Doch du solltest dir lieber Gedanken machen, was dein Schwager dort heimlich zu suchen hat.«

Clemens rieb sich verlegen das Kinn, als er ihm zögernd zustimmte: »Ja, da hast du wohl Recht. Das ist wirklich seltsam. Doch wie kann ich herausfinden, was mein Schwager im ›Ehrenwirt‹ zu schaffen hat? Ich kann ja nicht einfach hingehen und fragen. Auch kenne ich niemanden, den ich bitten könnte. Aber

2. Auflage Originalausgabe Juli 2008

Copyright © 2008 by Deana Zinßmeister Copyright © dieser Ausgabe 2008 by Wilhelm

Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagmotiv: The Bridgeman Art Library und Getty Images/White Packart IK · Herstellung: Str. Karte: e-map-studio, Margret Prietzsch

eISBN : 978-3-641-03235-7

www.goldmann-verlag.de

Leseprobe

www.randomhouse.de