Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

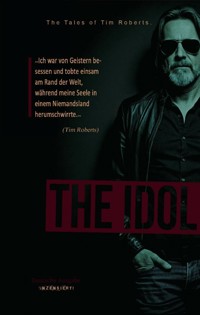

Tim Roberts blickt auf eine über dreißig Jahre andauernde Musikkarriere zurück. Geboren in Bristol, rannte er im Alter von 18 Jahren von zu Hause weg, wo er als schwarzes Schaf seiner Familie aufgewachsen war. Sein ganzes Leben lang suchte er nach Geborgenheit und fand schließlich Zuflucht in der Musik, die ihn seit seiner Kindheit begleitete. Doch trotz seines weltweiten Erfolgs blieb sein Leben holprig. "Depression" wurde zu seinem Feind – "Angst" wurde zu seinem besten Freund – "Liebe" verwandelte sich in Hass – und sein "Zorn" entzündete die Flamme in ihm, die ihn immer wieder antrieb.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Das ich mittellos und arm war, fiel mir in meiner Jugend leichter, als dass ich mein Leben lang zu den Namenlosen gehörte, die nie etwas aus sich gemacht hatten. Auch wenn ich in meinen armseligen Tagen nicht gerade Schönes durchmachte. Und nun, nach über dreißig Jahren, sitze ich hier in meinem Haus und blicke zurück auf mein Leben – voller Kummer und Schmerz. Wie oft habe ich versucht, dieses Buch zu schreiben? Wie oft saß ich davor, ohne einen Finger zu rühren, weil meine Gedanken sich wie ein Karussell im Kreis drehten und ich anstatt zu schreiben in ein grenzenloses, graues Meer von Gedanken fiel, während ich eine Zigarette nach der anderen qualmte und mir meine feuchten Hände an der Hose trockenrieb? Wie oft habe ich das Geschriebene wieder gelöscht, weil ich dachte, nicht die richtigen Worte gefunden zu haben? Wie oft habe ich, kurz nachdem ich angefangen hatte zu schreiben, wieder aufgehört, weil meine Erinnerungen mich quälten und ich sie lieber verdrängen wollte? Wie oft nur? Ich weiß es nicht. Doch eines weiß ich: Jedes Mal, wenn ich einen Anfang gefunden hatte zu schreiben, steckte ein endloser, schmerzvoller und nach Hilfe rufender Schrei in meinem Hals.Ich wollte mich nicht erinnern! Klar, seit meiner Kindheit schwirren mir jeden Tag, bis ich einschlafe, Gedanken im Kopf herum, aber es sind „nur" Gedanken, keine Erinnerungen. Erinnerungen sind so viel tiefer, intensiver, vor allem, wenn man sie aufschreibt und dafür sein ganzes Leben Revue passieren lässt. Früher hätte ich mir sonstwas eingeworfen, um mein Leid für ein paar Stunden zu verdrängen. Einmal nahm ich Acid, an der Grenze zur Überdosis, und ließ mir, während ich auf Droge war, Badewasser ein, um voll bekleidet ein kaltes Bad zu nehmen. An diesem Tag durchlebte ich fürchterliche Albträume. Schizophrene Verzweiflungen - für ein paar Stunden.

Im Frühjahr 2006 begann ich, mein Leben in einem Buch zu verfassen. Ganz sicher habe ich es nicht geschrieben, um mich zu bereichern, auch wenn es in der heutigen Zeit fast jeder tut, der im Showgeschäft tätig ist. Oder wenn dieser jemand nur für kurze Zeit in der Öffentlichkeit präsent war und meint, er müsse jetzt noch ein Buch schreiben, um schnell an Geld zu kommen, bevor man ihn wieder vergisst. Mit insgesamt 40 Millionen verkauften Alben denke ich, dass ich nicht verhungern werde und weiterhin ein Dach über dem Kopf haben werde.

Bevor ich anfing zu schreiben, wusste ich nicht genau, wie ich das Geschriebene am besten vermitteln sollte. Eher mit offenen Worten oder besser fein umschrieben und trotzdem auf den Punkt gebracht? Ich habe mich für offene Worte entschieden, denn feines Umschreiben ist nicht die Wahrheit. Schließlich soll jeder mein Schicksal, meine Qual, meine Sehnsucht, meine Gedanken, mein „Ich“ und meinen Schmerz verstehen und vielleicht auch mitfühlen. Ich weiß, da lege ich meine Hand ins Feuer, dass es Millionen meinesgleichen da draußen gibt, die innerlich von Sehnsucht regelrecht zerfressen werden.

2015 – Wir kamen gerade von unserer „In Remembrance“-Tour zurück nach England, hatten Zeit, um uns knapp vier Wochen zu erholen, und gingen dann wieder auf Tour. „In Remembrance“ hatte so eingeschlagen, dass das Publikum die Konzerthallen stürmte und jeder Gig ausverkauft war. Wir bekamen Unmengen an Fanpost in Form von E-Mails und Briefen mit der Bitte, dass wir mit dieser Show schnell wieder zurückkommen und spielen sollten. Viele Leute hatten uns live gesehen, doch es waren auch genauso viele Leute, die uns nicht sehen konnten, weil die Hallen ausverkauft waren. Selbst diejenigen, die zu uns kamen, schrieben uns Briefe: „Bitte kommt zurück, ich will euch und diese Show noch mal sehen.“ Die „In Remembrance“-World-Tour hatte fast ein Jahr gedauert. Zwischendurch ging es zwar ab und zu mal nach Hause, aber die meiste Zeit waren wir im Tourbus oder Flieger unterwegs. Es war eine ziemlich große Tour mit vielen Konzerten. Seit unserer ersten CD habe ich schon immer einige Fanpost gelesen, aber dieses Mal waren es eine Menge, die ich las. Ich wollte wissen, warum die Leute uns so schnell wiedersehen wollten – warum sie nicht genug bekommen hatten – warum sie so auf das Album abfuhren. So saß ich tagelang an meinem Schreibtisch und las nur Briefe.Bevor ich die Songs für dieses Album schrieb, das über mein Leben handelt, wusste ich, dass es Menschen da draußen in der Welt gibt, die dasselbe erlebt hatten wie ich. Nicht nur ich war mein Leben lang auf der Suche nach Liebe, Anerkennung und Geborgenheit. Das alles wusste ich. Aber mit den Unmengen an Briefen und E-Mails, die ich bekam, hatte ich nicht gerechnet.

Das waren nur einige wenige Beispiele aus diversen Briefen. Ich hatte damals beim Songschreiben keine Ahnung gehabt, dass andere Menschen genau nach den Worten suchten, die ich beim Schreiben fand. Damals war es für mich die Hölle gewesen, da ich mich während des Schreibens nicht immer richtig ausgedrückt habe. Es hatte eine lange Zeit gedauert, bis das Geschriebene für mich feststand. Zum ersten Mal nahmen wir 14 Tracks für eines unserer Alben auf. „In Remembrance“ unterteilte sich in einen harten Metal-Sound bis hin zu Balladen, die beide Bezug zur lyrischen Seite nahmen. Dazu kamen zwei Hauptmelodien, die in fast jedem Song vorkamen und den musikalischen Rahmen bildeten. Also ein reines Konzeptalbum. Wenn man sich ein solches Album anderer Bands anhört, stellt man fest, dass sich jeder Song musikalisch vom anderen trennt. Die Geschichte handelt auf allen Tracks von ein und demselben Thema, nur eben das Musikalische nicht. Die Melodien sind völlig unterschiedlich.

Im Spätsommer 2015 stand unsere nächste Tour an. Diesmal sollte sie aber deutlich kleiner ausfallen als die letzte. Wir waren alle am Limit. Der Stress der letzten Welttournee hatte uns völlig ausgelaugt. Alex Newman, unser Tourmanager, musste sich zukünftig also darauf einstellen, dass wir nach jeder Tour erstmal wieder eine Weile zu Hause blieben, bevor es weitergehen sollte. Außerdem forderten wir mehr Freizeit während einer Tour. Im August 2015 starteten wir schließlich in den USA. In der vierten Woche befanden wir uns dort in Salt Lake City und wollten uns Motörhead auf ihrer „Black Magic Tour“ ansehen. Im Backstagebereich erfuhren wir dann, dass es Lemmy nicht gut ging. Eigentlich wollten wir nach dem Konzert mit ihnen feiern, doch als wir Lemmy vor dem Konzert sahen, wurde uns klar, dass es ein ruhiger Abend werden würde. Er sah nicht gut aus und hielt sich zurück. Bevor Motörhead an diesem Abend auf die Bühne gingen, fragte Bob in Richtung Lemmy: „Mann, wieso tust du dir diese Tour an?“

„Genau aus dem Grund, wieso ihr auf Tour seid. Niemand will seine Fans enttäuschen.“

Die Show begann und mitten im Konzert brach er sie abrupt ab. „Ich kann nicht mehr. Ich würde gerne für euch spielen, aber ich kann nicht mehr“, sagte er mit einer schwachen Stimme ins Mikrofon. Niemand, aber auch niemand im Publikum buhte, wie es vielleicht bei einer anderen Band passiert wäre. Stattdessen wurde Lemmy vom Publikum mit Sprechchören gefeiert und verabschiedet. Als er zurück in die Umkleide kam, stützte er sich auf einen schwarzen Stock. Wir verabschiedeten uns, wünschten ihm alles Gute und machten uns weiter auf den Weg nach Kalifornien.Für uns war es ein Schock, Lemmy so zu sehen, denn er war immer eines unserer Idole, die unsterblich waren. Und nun sahen wir ihn so schwach. Es nahm uns sehr mit. Wie wir anschließend erfuhren, gab es nach diesem Zwischenfall noch ein oder zwei weitere Konzerte, die er wegen Luftnot absagen bzw. abbrechen musste. So kam es, dass ihre Tour abgebrochen wurde. Ein paar Monate später starb Lemmy. Es war der 28. Dezember 2015, vier Tage nach seinem Geburtstag. Ich gebe zu, ich konnte mit Motörhead früher musikalisch nicht viel anfangen, aber das hatte sich mit der Zeit geändert. In manchen Dingen sehe ich Parallelen zwischen Lemmy und mir, wie zum Beispiel „Scheiß auf das System“. All diese Moralisten in ihren beschissenen Anzügen, die so viel Dreck am Stecken haben.

In Kalifornien angekommen, machten wir uns, nach einiger Gymnastik, auch wieder an die Arbeit. Während unsere Bühne aufgebaut wurde, standen wir draußen vor dem Tourbus und gaben Autogramme. Dabei trank jeder sein Bier und ich meinen Orangensaft. Bob hatte schon einige Biere intus, als Erik zu ihm sagte: „Ein altes japanisches Sprichwort sagt: Hör auf zu trinken, bevor du glaubst, die anderen wollen dich singen hören.“ Ich grinste, während Erik laut auflachte. Doch Bob schaute ihn einfach nur an und sagte nichts. Erik spielte auf etwas ganz Bestimmtes an, denn am Ende jeder Probe schnappte sich Bob das Mikrofon und fing an zu singen, nachdem er ein paar Bier getrunken hatte. Im nüchternen Zustand hätte er sich das niemals getraut. Sein Gesinge hörte sich wie ein reinstes Katzengejammer an. Wann immer es so weit war, saß Erik hinter seinem Schlagzeug und hielt sich die Ohren zu. Bob aber kam sich bei seinem Gejammer jedes Mal wie der Größte vor. Einmal sagte ich in einer Probe aus Spaß zu ihm: „Hör mal, Stevie Wonder hat sich auch nicht zu einer Schießolympiade beworben und das auch aus gutem Grund. Er wusste, den schwarzen Punkt in der Mitte der Scheibe zu treffen, ist schon relativ gering.“ Anschließend sprach er zwei Tage nicht mit mir, so sauer war er. Bob ist einer der humorvollsten Menschen, die ich kenne, aber diesen Spruch nahm er damals sehr persönlich.

Zwei Tage nach unserem Konzert in der Long Beach Arena – Kalifornien – stand schon das nächste auf dem Programm. Wir befanden uns in San Francisco, wo uns zwei Shows erwarteten – im Cow-Palace, gefolgt von einem weiteren Auftritt im Expo-Amphitheater. Dann gönnte uns Alex vier Tage Auszeit. Anstatt im Tourbus übernachteten wir in einem Hotel, um uns von den Strapazen zu erholen. Wir waren völlig erschöpft. Nach vier Tagen ging die Reise weiter, bis wir den nächsten Stopp in Milwaukee machten. Nach der Show im Northern-Lights-Theater fanden wir im Backstagebereich des Amphitheaters wieder eine Menge Groupies vor. Ein Mädchen in strahlendem Weiß stach mir sofort ins Auge. Sie trug eine weiße Jeans, eine weiße Lederjacke, eine weiße Bluse und weiße kniehohe Lederstiefel. Aus meiner Sicht stand „Fick mich" dick und fett auf ihrer Stirn geschrieben.Sie hatte eine zierliche Figur und lange, glatte, hellblonde Haare, die ihr bis zum Hintern gingen. Wir unterhielten uns ein wenig im Backstagebereich. Doch schon nach ihrem zweiten Satz fand ich sie ein wenig komisch. Auch rauchte sie nicht, trank nicht und war überzeugte Veganerin. Ich dachte mir nichts Schlimmes dabei und nahm sie anschließend mit in mein Hotelzimmer. Ich hatte mit einem freundlichen Fick gerechnet und nicht mit dem, was stattdessen kam. Sie fing an, mir zu erzählen, dass sie gekommen sei, weil sie meine Erlöserin ist. Mein ganzer Körper sei vergiftet und nur sie könnte meine Seele retten. In weniger als einer Minute lernte sie fliegen und der Abend war für mich gelaufen. Gute Nacht.

Doch wie es zu all dem kam, wonach ich eigentlich seit meiner Kindheit suchte, und wie ich plötzlich berühmt wurde, das werden Sie auf den folgenden Seiten erfahren.

*

„Depressionen“ wurden meine Feinde – die „Furcht“ mein bester Freund – „Liebe“ verwandelte sich in Hass – und der „Zorn“ entfachte die Flammen in mir, die mich immer wieder antrieben. Den Schmerz aus meiner Jugend und das Geheimnis meiner Vernachlässigung wollte ich offenbaren und beschloss im Jahr 2013, mein Leben in Songs zu verfassen. Schließlich, nach fast einem Jahr Ausarbeitung unseres Konzeptalbums und Studioarbeit, war es endlich vollbracht. Aus den Lautsprechern des Studios, über denen wir während der Aufnahmen mit dem Toningenieur kommunizierten, rief jemand, ich glaube, es war Rosko: „Das Baby ist fertig!“ Erschöpft und mit einem Wirbelwind der Gefühle ging ich in einen fensterlosen Nebenraum des Tonstudios, der eine Art Ruheraum war, auch wenn wir uns dort ab und an alles andere als entspannten oder uns ruhig verhielten. Dieser Raum war eigentlich für alles da. Dort diskutierten wir über Songs, Passagen oder arbeiteten Riffs aus. Wir nahmen dort unsere Mahlzeiten zu uns, versuchten uns zu entspannen oder schliefen, wenn man an einen Punkt ankam, an dem man so angespannt und verkrampft war, dass es keinen Sinn mehr machte, Weiteres einzusingen oder einzuspielen. Wenn es so weit war, flogen hin und wieder einige Gegenstände durch den Raum, nachdem man fluchend durch das Studio gelaufen war, weil irgendetwas nicht klappen wollte, wie man es sich vorstellte. In diesem Raum schien durchgehend nur sanftes Licht, schwarze Möbelstücke standen längsseits der weißen Holzwände. Der Raum war stickig, unsere Essensreste und Getränke standen noch von mittags auf dem langen, milchigen Glastisch, und es stank unheimlich nach Knoblauch. Ich fühlte mich niedergeschlagen, traurig und aufgewühlt, aber äußerlich wollte ich es mir nicht anmerken lassen. Meine ganze Jugend, meine ganzen Gefühle, mein ganzes Leben steckten in dem neuen Album, das ich mit all meiner Liebe komponiert, eingespielt und eingesungen habe. Ich fühlte mich kraftlos, erschöpft, stolz und trotzdem traurig. Meine Gefühle fuhren Achterbahn – ich war vollkommen erschöpft – tot. Immer war ich auf der Suche nach den Sternen, doch alles, was ich wirklich berührte, war nur der Horizont. Das, was Sie, werte Leser, in diesem Buch lesen werden, ist mein Leben – kalt, einsam und lieblos! Immer schon träumte ich davon, auf dem „Gipfel eines Berges“ zu leben, aber ich stellte fest, dass es dort kalt und einsam ist. Ich bin das Idol tausender einsamer Tage, das bis zur Erschöpfung kämpfte, und deshalb ist mein Leben umso trauriger, denn ich habe nichts ausgelassen, womit man kämpfen konnte.

Mit einer Handbewegung warf ich die leeren Pizzaschachteln von der Couch und ließ mich rückwärts inmitten des Raumes auf das schwarz zerknitterte Ledersofa fallen. Ich schloss meine Augen, genoss für einen Moment die Stille und sah ein Schimmern, das die Reflexion meiner Erinnerungen war....

ZU HAUSE

Ich, Tim Roberts, wurde an einem kalten Wintertag, dem 3. Januar 1968, in Bristol, im Südwesten Englands, geboren. Bristol ist keine Großstadt, aber mit rund 300.000 Einwohnern die achtgrößte Stadt Englands. Ihr bis dahin bekanntester Künstler ist wohl Alexander Archibald Leach, besser bekannt als Cary Grant. Meine Großmutter, bei der ich meine Kindheit verbrachte, erzählte mir oft von ihm. Sie hatte Cary Grant bereits kennengelernt, als er noch auf kleinen Provinz-Tourneen umherzog, nachdem er in jungen Jahren die Schule verlassen und sich einer Komödiantentruppe angeschlossen hatte, um sich so ernähren zu können. Sein Vater war früh verstorben und seine Mutter lebte in einer Heilanstalt. Damals ahnte ich noch nicht, welche Wege mir offenstehen würden und das ich eines Tages mit dieser Größe in Verbindung gebracht werden würde. Neben Cary Grant stammen auch der Popmusiker Nicholas David Kershaw, besser bekannt als Nik Kershaw, sowie die drei Mitglieder der Band Massive Attack, Robert Del Naja, Grant Marshall und Andrew Vowles, aus Bristol.

Geboren im Zeichen des Steinbocks, wuchs ich mit meiner Familie in bescheidenen Verhältnissen auf. Hinter unserem Haus lag ein typisch englischer Kleingarten, der eher grau als grün war. Die Gärten hinter den Häusern wurden zum Teil mit Maschendrahtzäunen oder mit Wellendächern, die eigentlich eher für Garagendächer gedacht waren, um das Regenwasser besser abfließen zu lassen, abgegrenzt. Wir lebten in der Grange Road, wo die Häuser fast alle gleich aussahen. Niemand hatte genug Geld, um sein Haus zu renovieren und es gemütlicher zu gestalten. Es war ein typisches Arbeiterviertel. Jeder, der hier lebte, hatte gerade genug Geld, um seine Familie zu ernähren. Wie sollte man also noch das Haus renovieren, wenn man kaum genug zum Leben hatte? Mit der Knochenarbeit, die man für wenig Geld verrichtete, war man schon froh, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Es zählte nur eines: Lerne einen Beruf, um anschließend eine Scheißarbeit zu finden, auf die man stolz ist – bis zum Ruhestand, falls man diesen noch erlebt. Die Arbeit bedeutet einem alles.

Während mein Vater Keith von allen nur „Cap" genannt wurde, nannte man meine Mutter Jennifer „Jane". Sie war gebürtige Deutsche. Als mein Vater 1966 seinen Urlaub an der Nordsee verbrachte, lernten sie sich dort kennen. Vaters Spitzname kam daher, dass er immer eine Kappe trug, wenn er das Haus verließ. Ich weiß noch, wie ich im Kindesalter oft Unterhaltungen mithörte, sei es zu Hause oder bei Besuchen bei meiner Großmutter in Deutschland. Fast immer sagte mein Vater dann: „Ja, ja, ich weiß, deine Mutter war immer gegen mich.“ Da war wohl etwas dran, denn bei jedem Besuch bei meiner Großmutter in Deutschland, zu der ich übrigens keinen großen Bezug hatte, hörte ich Gespräche mit, in denen meine Oma oft weinte und sagte, wie sehr sie meine Mutter vermisst, weil sie so weit weg wohnt. Meine Oma hatte eine schwere Zeit. Sie verlor ihren Mann, den Vater meiner Mutter, in den russischen Bleiminen, als er dort in Gefangenschaft war. Meine Mutter lernte ihren Vater nie kennen. Die einzige Erinnerung, die sie von ihm besitzt, ist ein Foto, auf dem er sie als Baby vor einer Gartenhecke stehend auf seinen Armen hielt. Es entstand nur wenige Tage, bevor er an die Front berufen wurde und nie mehr zurückkam. Auch nach einem gewissen „John“ fragte meine Oma oft und wie es bei ihm aussieht, ob auch alles schön gepflegt sei. Anfänglich machte ich mir nicht viele Gedanken über „John“, da ich nicht wusste, wer damit gemeint war. Doch als Kind ist man neugierig und direkt, also fragte ich irgendwann, ohne nachzudenken, wer dieser „John“ denn sei und warum ich ihn nicht kenne. Außer wortlosen, strengen Blicken von meiner Mutter erhielt ich jedes Mal keine Antwort. Ihre Blicke und dieser Gesichtsausdruck, wenn sie böse war oder mit mir nicht reden wollte, machten mir immer Angst. Egal, wo wir waren, suchte ich mir dann ein Versteck oder hielt einen großen Abstand zwischen ihr und mir. Die meisten Jungen stellen ihre Mutter auf einen Sockel und beten sie an, als sei sie die Jungfrau Maria, aber mit meiner Mutter war jede Beziehung schwer und ging nie zum Guten für mich aus. Egal, ob es richtig oder falsch war, was sie sagte, sie war sehr rechthaberisch und benachteiligte mich immer. Nicht nur einmal sagte sie zu mir: „Du bist nicht von mir. Zigeuner haben dich vor unsere Tür gelegt.“

Mein Vater, ein breitschultriger, 190 cm großer, sportlicher Mann mit dunkelbraunen Haaren, hatte Hände, die locker einen Spaten zum Buddeln hätten ersetzen können. Wenn man den Zeige- und Mittelfinger eines ausgewachsenen, schlanken Mannes aneinanderhielt, entsprach das der Größe eines Fingers meines Vaters. Er arbeitete auf dem Bau, und das erklärte auch, warum seine Handrücken rau und trocken waren. Jeden Morgen wurde er sehr früh von seinen Arbeitskollegen mit dem Firmenwagen abgeholt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir jemals ein Auto besaßen. Erst gegen Abend kam er wieder von der Arbeit zurück. Manchmal fuhr er dann mit der Bahn oder mit dem Bus, da er nach Feierabend mit seinen Kollegen auf dem Bau oder sonst wo noch ein paar Bier trank. Er war nie nüchtern, als er nach Hause kam. Doch Streit deswegen zwischen meinem Vater und meiner Mutter gab es nie. Zumindest habe ich das nie mitbekommen. Meine Mutter war im Gegensatz zu meinem Vater zwei Köpfe kleiner, zierlich und kümmerte sich um unser Wohlbefinden. Sie war bildschön. Zu Hause trug sie immer ihren weißen Kittel bei ihrer Hausarbeit. Manchmal trug sie währenddessen noch eine Haarhaube oder Lockenwickler. Aber nur dann, wenn noch eine Feierlichkeit an diesem Tag anstand oder sie außer Haus wollte. Zwar hatten wir nie viel Geld, aber meiner Mutter sah man das gar nicht an. Sie legte sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres.

Meine Kindheit verlief zum größten Teil normal, wenn man davon absieht, dass ich mehrere Male den Kindergarten wechseln musste. Den Grund dafür weiß ich nicht. Dennoch war ich ein ganz normales Kind, das, wie jedes andere auch, Dummheiten machte, Bestätigung und Liebe suchte. Je älter ich wurde, umso mehr tat ich, um Anerkennung zu bekommen. Auch bei meinen Eltern. Ich wollte immer, dass man stolz auf mich war, mit dem, was ich tat. Wie es bei Kindern eben so ist. Anerkennung bekam ich aber immer nur in der Verwandtschaft, doch nie von denen, die mir am wichtigsten waren – meinen Eltern. Auf Familienfesten spielten sie die heile Welt und „ach, was das liebe Kind nicht alles kann", doch schauten andere kurz nicht hin, so strafte mich meine Mutter mit ihren Blicken. Wenn ich heute zurückschaue, sehe ich den Hass in ihren Augen. Doch wofür hasste sie mich? Ich wusste es nicht. Da es auch auf Familienfesten immer feuchtfröhlich zuging und viel Alkohol floss, nutzte ich die Situation immer aus, um meine Oma zu fragen, ob ich bei ihr schlafen dürfe. Hauptsache, ich kam für eine Nacht weg von meinem Elternhaus, in dem man mich immer nur ignorierte und mich somit strafte. Zu Hause durfte ich fast gar nichts. Ich war so gut wie meistens in meinem Zimmer. Solange ich mich dort ruhig verhielt, hatte ich auch meine „Ruhe“. Doch sobald ich meine Hörspiele oder Musikkassetten lauter hörte oder ich etwas herumtobte, ging sofort meine Zimmertür auf und ich musste „strammstehen“. Dasselbe galt auch dafür, wenn ich in unserem Garten spielte. Manchmal wusste ich gar nicht, wie ich mich verhalten sollte, da ich Angst hatte, wieder Ärger zu bekommen. Egal, was ich tat, ich störte nur. Ich fühlte mich wie in einem Käfig. Niemand war da, um mich an die Hand zu nehmen, um Zeit mit mir zu verbringen. Zeit, in der man etwas unternahm, zusammenspielte, lachte und mir das Gefühl vermittelte, dazuzugehören – dass man mir zeigte, wie man mich liebt und wie stolz man auf mich war. Niemals waren meine Eltern da und gaben mir das Gefühl. So suchte ich immer öfter den Weg zu meiner Oma, der Mutter meines Vaters, die zwei Straßen von uns weg wohnte. Den Fußweg dorthin schaffte ich meistens in drei Minuten oder noch weniger, wenn ich rannte. Sie war die einzige Person, die immer zu mir stand und mir die Gefühle gab, die ich zu Hause nicht bekam. Eines konnte ich allerdings nie so wirklich leiden. Sie küsste mich nicht nur, sondern knuddelte mich wie eine Puppe. Ich war es nicht gewohnt. Zu Hause musste ich immer hart bleiben.Knuddeln war in meinen Augen etwas, das man mit Mädchen bzw. den Enkelinnen machen konnte oder mit Kleinkindern. Wann immer ich zu meiner Oma ging, zeigte sie mir ihre Freude, mich zu sehen, und jedes Mal machte sie mir als Begrüßung, ohne dass ich danach fragen musste, ein Stutenbrot mit Honig und gab mir dazu ein Glas Milch. Während des Essens fragte sie mich dann immer, wie es zu Hause allen geht und ob alles in Ordnung sei. Ich erzählte ihr immer wieder, wie ich mich fühlte, doch in ihren Augen waren es ganz normale Erlebnisse, die Kinder eben anders sehen. Und wenn diese eines Tages erwachsen sind, würden sie ihre Kinder genauso „streng" erziehen. Meine Oma hatte mich leider nie richtig verstanden. Sie dachte immer, ich beklage mich über Kleinigkeiten, doch wie es in Wirklichkeit zu Hause war, konnte ich ihr als Kind nicht wirklich mitteilen. Der einzige Ort, an dem ich „Kind sein" konnte, war bei meiner Oma. Sie versuchte, mir jeden Wunsch abzulesen. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihr und manchmal wünschte ich, dass sie meine Mutter gewesen wäre oder ich niemals mehr nach Hause zurückgemusst hätte. Sie ließ mich einfach so sein, wie ich war, und es gab niemals Streit zwischen uns. Wie meine Oma aus Deutschland war auch sie Witwe. Ich kann mich eigentlich gar nicht an meinen Opa erinnern, der kurz nach meinem dritten Geburtstag nach langer schwerer Krankheit verstarb. Wann immer ich sie besuchte, ließ sie all die anderen Sachen, die sie zu tun hatte, liegen und spielte mit mir oder sah mir einfach nur mit Freude beim Spielen zu. Und jedes Mal sah ich es in ihren Augen, das Leuchten. Wie sehr ihr die Zeit mit mir Spaß machte. Privat war sie, genauso wie auch auf Partys, eine sehr liebe, fürsorgliche und humorvolle Person. Es gab keinen Tag, an dem sie nicht herzhaft lachte. Selbst wenn es ihr mal nicht gut ging, konnte man es ihr schlecht ansehen. Wann immer ich bei ihr schlief, genoss ich es. Morgens roch es schon in der Küche nach frisch duftendem Kaffee, während meine Oma am Küchentisch saß, frühstückte und dabei ihren Kaffee trank. Sobald ich auf meinem Platz am Küchentisch saß, stand auch schon ein Glas Milch und ein Stutenbrot vor mir. Dann frühstückten wir, ohne ein Wort zu sagen. Sie mochte morgens eher ihre Ruhe und wollte beim Zeitunglesen nicht gestört werden. Doch so schön es bei ihr auch war, irgendwann musste ich auch wieder nach Hause. Jedes Mal stand sie dann am Fenster, beugte sich hinaus und schaute mir nach. Ab und an drehte ich mich um, um ihr zuzuwinken. Zu Hause angekommen war wieder alles, wie es vorher war – die Hölle.

Am 6. März 1974 erblickte mein Bruder Steven im St. Michaels Hospital das Licht der Welt. Wie ich wurde auch er gläubig und zweisprachig erzogen. Er war ein echter Strahlemann. Schon als Kleinkind hatte er diese großen, strahlenden Augen, dieses lebensfrohe Lachen, und später, mit seiner kleinen Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen, brachte er jeden – und besonders mich – zum Lachen. Meistens, selbst beim Essen, biss er dabei seine Zähne aufeinander und kniff seine Augen zu und grinste, während aus seinem rundherum vom Essen beschmierten Mund noch eine Spaghetti-Nudel herausguckte. Jedes Mal ging dabei mein Herz auf und ich fing an zu strahlen, wenn ich traurig war. Von klein auf fand er einen Weg, mich zu verzaubern. Seine glatten dunkelblonden Haare fielen ihm zum Teil in sein rechtes Auge. Eine kleine natürliche Haarwelle, die er am Stirnansatz hatte, war der Grund, dass seine Haare seitlich mit etwas Abstand zu seiner Stirn ins Gesicht fielen. Ihn anzusehen, war schon das Schönste. Er war mein kleiner Bruder, den ich beschützte. Doch mit dem Älterwerden kamen auch andere Interessen in mein Leben, sodass ich meine Zeit nicht immer mit Stevie verbringen konnte. Zu dieser Zeit bekam ich immer öfter mit, dass mein Vater ihn „Little Cap" nannte, und je älter ich wurde, umso mehr verstand ich. Meine Interessen, die ich mit dem Älterwerden fand, koppelten mich automatisch etwas von meinem Bruder ab und ich erkannte, dass es genau in die Vorstellungen meines Vaters passte. Mein Bruder war es auch, der nie etwas falschmachte, doch ich umso mehr. So wurde ich zum schwarzen Schaf in dieser Familie. Je mehr Druck auf mich ausgeübt wurde, körperlich und seelisch, desto mehr zog ich mich zurück. Ich wurde immer mehr zum Rebellen. Ich bin nicht so auf die Welt gekommen, sondern wurde zu dem, was ich bin, gemacht. Wenn man geboren wird, bekommt man etwas mit auf die Welt, manche nennen es Karma, manche glauben an die Astrologie, man ist praktisch der Regisseur seines eigenen Films. Manche Schauspieler und Statisten kann man sich dabei aussuchen und manche nicht. Dasselbe gilt auch für Drehorte. Erst dann bekommt die Hauptrolle einen Charakter. Jede Familie braucht einen Sündenbock, wahrscheinlich, um von eigenen Fehlern abzulenken oder um sich stark zu fühlen. Der Sündenbock, das schwarze Schaf, war ich. Ich selbst konnte nichts dafür und wurde dazu bestimmt, weil man ein „Opfer“ brauchte, das für alles verantwortlich gemacht werden konnte. In meiner Familie war ich der Sündenbock, das Opfer, das für alles verantwortlich gemacht wurde. Als ob ich dazu bestimmt war, die Schuld für alles zu tragen. Egal, was ich tat, es war nie richtig. Ich wurde beschimpft, geschlagen, und meine Tränen blieben unbemerkt. Meine Freude war unsichtbar. Es war, als ob ich für meine Eltern nur dann existierte, wenn ich etwas falsch machte. Aber wieso ich? Was hatte ich getan, dass man so mit mir umging? Beschuldigten mich meine Eltern für irgendetwas, so bekam ich Prügel - Stand ich aber vor ihnen und schwor hoch und heilig, dass ich nichts angestellt hatte, bekam ich Prügel, weil ich in ihren Augen log. Erst recht bekam ich Prügel, wann immer ich in ihren Augen etwas anstellte. Mein Bruder Steve, der immer nur Gutes tat, versuchte mich immer wieder zu schützen. Er wusste, dass ich nicht einfach ein „schwer erziehbarer Junge" war, sondern dass meine Probleme aus meiner Situation entstanden. Es war ein Kampf gegen Windmühlen. Egal, was ich tat, um meine Eltern zu beeindrucken, ich blieb im Schatten meines Bruders. Niemals nahm jemand meine Tränen wahr, und als ich glücklich war, sah niemand mein Lächeln. Vielleicht hätte ich mal einen Furz lassen sollen, den hätte jeder bemerkt. Andererseits hätte man mich nicht nach meiner Fröhlichkeit beurteilen können, denn wie oft lachte ich, um nicht weinen zu müssen. Stevie und ich waren wie Tag und Nacht. Ich zweifelte oft daran, ob meine Eltern wirklich meine Eltern waren. Ich flehte sie an, mir zu erklären, warum sie so zu mir waren, warum sie mich so behandelten. Aber ich bekam nie eine Antwort. Ich fühlte mich wie ein Gefangener, ein unsichtbarer Junge, ein ungewolltes Kind. Wie ein Sklave. Diese Gedanken verfolgten mich immer häufiger, und die Prügel, die ich bekam, wurden immer schlimmer. Ich spürte den Riemen meines Vaters auf meinem Rücken, die Schmerzen der Wunden, die schlaflosen Nächte. Oft wimmerte ich abends in meinem Bett und weinte mich in den Schlaf. Manchmal schlich sich Steve dann leise zu mir ins Bett, legte seine Arme um mich und flüsterte: „Bitte weine nicht. Niemand kann uns auseinanderbringen." Ich spürte seinen Atem in meinem Nacken, seine Tränen auf meiner Schulter. Jedes Mal drehte ich mich zu ihm um und drückte ihn fest an mich. Es war, als würde ich auf einer Wolke schweben. Er gab mir Kraft. Stevie war mein Ein und Alles. Ich wollte ihn nicht ängstlich sehen, nicht mit Tränen in den Augen. Tränen passten nicht zu ihm, er hatte keinen Grund zu weinen. Eng umschlungen schliefen wir nebeneinander ein. Frühmorgens weckten uns das Vogelgezwitscher und die Sonnenstrahlen, die durch unser kleines, rundes Fenster im Dachgeschoss schienen. Manchmal weckte uns auch das Knirschen des Fußbodens über uns. Unser Zimmer befand sich direkt unter dem Dachboden, und jedes Mal, wenn wir dieses Geräusch hörten, wussten wir, dass jemand oben herumlief. Fast täglich hörten wir dieses Geräusch. Meistens war es unsere Mutter, die frische Wäsche aufhing. Stevie und ich teilten uns ein schmales, eher kleines, langgezogenes Zimmer. Trotz der Enge war es gemütlich. Morgens wachte ich mit dem Gurren der Tauben auf, die auf unserer Dachrinne saßen, während die Sonnenstrahlen in unser Zimmer hineinschienen. Die Nächte dagegen waren düster und geheimnisvoll. Der Mond schien durch das kleine Fenster und der Hall des Güterzugs, der an unserer Siedlung vorbeifuhr, durchbrach die Stille. Ich hörte ihn von Weitem herankommen, immer lauter werden, dann wieder leiser. Wohin fuhr er? Diese Fragen beschäftigten mich jedes Mal. Tagsüber spielte ich mit Stevie mit unseren Matchbox-Autos, malte, hörte Hörspiele und traf mich mit meinen Kumpels zum Fußballspielen. Letztere waren drei Jahre älter als ich. Ihnen hatte ich auch zu verdanken, dass ich mit 12 Jahren mit dem Rauchen anfing. Ich stellte mich sogar mit einer Kippe in der Hand bei einem nahegelegenen Fußballverein vor. Amüsanterweise fragte mich der junge Trainer am Ende unseres Gesprächs, ob ich nicht eine Zigarette für ihn hätte. Zu dieser Zeit, Anfang der 80er, taten sich in unserer Gegend einige jugendliche Banden zusammen und bekämpften sich. So kam es nicht selten vor, dass jemand von ihnen, der auf einer anderen Schule war, blaumachte und plötzlich in der ersten Pause bei uns auf dem Schulhof stand oder umgekehrt. Immer wenn es so war, wusste man, dass dieser Jemand nicht nur zu Besuch gekommen war. Man konnte schon davon ausgehen, dass es in der Pause eine Schlägerei gab. Selbst wenn man schon auf dem Boden lag, wurde noch reingetreten. Manchmal wurde sich auch gar nicht geschlagen und man bekam eine Ladung CS-Gas ins Gesicht. Mir blieb eine Schlägerei mit diesen Leuten immer erspart. Mit solchen Leuten hatte ich nie etwas zu tun. Wenn ich heute darüber nachdenke, weiß ich, dass aus ihnen ganz bestimmt nichts Vernünftiges geworden ist. Ich erinnere mich, dass sich jemand aus meiner Schulklasse an ein Mädchen heranmachte. Irgendwann, nach Schulschluss, fing der jeweilige Freund des Mädchens ihn ab und stellte ihn zur Rede. Es endete damit, dass mein Schulkamerad einen Motorradhelm mitten ins Gesicht bekam und sein Nasenbein somit in tausend Teile zerlegt wurde. Seitdem bestand seine Nase aus Plastik. Es herrschte zu dieser Zeit zu viel Gewalt und man musste schon regelrecht Angst haben. Ein zufälliger Blick hätte schon gereicht, damit sich jemand provoziert fühlte. Während einige aus diesen Banden Mut zeigten und kein Problem damit hatten, wenn ihnen zwei bis drei Gegner gegenüberstanden, waren die anderen nur Mitläufer und schmückten sich mit den Mutigen oder damit, dass sie zu jener Gang gehörten.

Sonntage waren die schlimmsten Tage der Woche. Einsamkeit nagte an mir, wenn meine Freunde keine Zeit hatten und ich gelangweilt in meinem Zimmer hockte. Während Steve im Garten spielte, kickten wir unter der Woche auf dem Feld hinter unserem Fußballplatz. Warum nicht direkt auf dem Fußballplatz?, fragen Sie sich? Überlebensinstinkt! Sobald der Platzwart den Platz spielttauglich gemacht hatte für ein bevorstehendes Fußballspiel, galt Folgendes: Betreten des Fußballplatzes verboten! Einmal jagte er sogar einem Jugendlichen, der mit dem Fahrrad auf dem Platz fuhr, mit einer Kette hinterher. Als er sie schließlich auch noch warf, traf die Kette zwar nicht den Jungen, verfing sich aber in den Speichen seines Fahrrads. Er kam nie wieder mit dem Fahrrad auf den Platz. Viele Jahre spielte ich in diesem Verein Fußball und lernte so neue Freunde kennen. Auch unsere Freizeit verbrachten wir täglich neben dem Fußballplatz, wo sich hinter einem Maschendrahtzaun ein Spielplatz befand. Täglich saßen wir zu zehnt in den Holzhütten, die auf einer huckeligen Wiese standen, und teilten unsere Kippen. Dort ging ich auch das erste Mal mit meiner Hand unter den Pulli eines Mädchens und hoffte, dass sie meine „Beule" in der Hose nicht bemerkte. Ich lernte viele neue Leute kennen, einige wurden später meine Freunde, von denen zwei in einer Band spielten. In einer Garage auf einem alten Hinterhof war deren Proberaum. Die komplette Garage war mit Teppichen ausgelegt, sogar an Decke und Wänden. Auf einem Podest hinten an der Wand stand das Schlagzeug, während an den Seitenwänden im mittleren Bereich Anlagen für Bass und Gitarre aufgebaut waren. Ich kannte alle drei: Römer, den Schlagzeuger, der aufgrund seines Popper-Haaranschnitts seinen Spitznamen weg hatte, und Kalle, den Bassisten. Warum dieser ausgerechnet einen deutschen Namen hatte, weiß ich nicht mehr. Auch kann ich mich heute nicht mehr daran erinnern, wie der Dritte, der Gitarrist der Band, hieß. Dafür kann ich mich aber noch sehr gut an seine Schwestern erinnern. Nicht nur einmal stand sie nur mit einem weißen T-Shirt und mit einem weißen Tanga bekleidet auf der Terrasse ihres Elternhauses, das sich direkt neben der Garage befand. Oft stand sie auf Zehenspitzen und beugte sich zu uns über das Geländer, wann immer wir vor der Garage standen und uns unterhielten. Sie war unheimlich schön und hatte eine klasse Figur. Kaum waren wir wieder in der Garage, machte der Letzte hinter sich das Tor herunter und wir saßen fast im Dunkeln. Die einzige Beleuchtung kam von einer trüben, blauen Lampe, die nicht viel Licht spendete. Jeden Tag jammten die drei so vor sich hin, während ich dasaß und ihnen zuschaute. Wirkliches Interesse an einem Auftritt hatten sie nicht. Zwar sprachen sie ab und zu darüber, aber in Wirklichkeit träumten sie nur. Keiner von ihnen war bereit, wirklich etwas zu unternehmen, um mit der Band erfolgreich zu werden. Sie trafen sich täglich, um in der Garage abzuhängen, etwas Musik zu machen und sich zu entspannen. Ihr größtes Vergnügen war es, währenddessen die Wasserpfeife herumgehen zu lassen und sich über den anschließenden Rausch zu freuen. Ich beobachtete das Geschehen, aber ich habe die Wasserpfeife nie angenommen. Jedes Mal, wenn Römer in die Garage kam, griff er als Erstes nach der Wasserpfeife, um den Rest vom Vortag zu rauchen. Sein Husten klang nicht gut und nach jedem Zug dachte ich, er bräuchte ein Sauerstoffzelt. Schon als kleines Kind hatte ich immer den Wunsch, ein Instrument zu beherrschen, und als ich ihnen damals in der Garage zuhörte, fing es in mir an zu kribbeln. Doch ich entschloss mich, mich von den Dreien fernzuhalten, da immer öfter über irgendwelche Drogen gesprochen wurde. Ich hielt von allem nichts. Der Beweis kam einige Jahre später, als ich durch unsere Einkaufsstraße spazierte. Plötzlich kam mir Römer entgegen. Ich wusste bereits, dass er auf der Leiter seiner Drogenkarriere ganz oben auf der letzten Stufe angelangt war. Nur um an Geld zu kommen, klaute er täglich den Omas ihre Handtaschen auf offener Straße. Er war blass und torkelte, als er an diesem Tag auf mich zukam. Als er mich dann noch ansprach, erschrak ich. Seine Stimme und seine Tonart hörten sich wie die eines Kleinkindes an. Er war völlig high und hätte in diesem Zustand nicht mal gemerkt, wenn sein Vater als Toupet die Schamhaare seiner Mutter aufgehabt hätte. Irgendwelche Jugendlichen hatten ihm anscheinend etwas geklaut und er fragte, ob ich ihm nicht helfen könne, es wiederzubeschaffen. Mir war die ganze Sache aber eher unheimlich und ich wollte nichts damit zu tun haben. Einige Monate später sagte mir jemand, dass man Römer auf der Toilette des Bahnhofs gefunden hätte. Er setzte sich den goldenen Schuss. Auch der Gitarrist wurde paranoid. Eines Tages erzählte mir jemand, sei er völlig durchgedreht. Er schnitt all seine Haare mit einer Schere ab, legte sie in einen Behälter und zündete sie an. Anschließend soll er im Wahn aus dem Fenster geschrien haben. Keine Ahnung, was aus ihm noch geworden ist. Was Kalle angeht: Er lebt schon sein ganzes Leben vom Amt und wie ich gehört habe, kann er immer noch nicht seine Finger von irgendwelchen Drogen lassen.

*

Schon als Kind war ich von der Magie des Rock'n'Roll fasziniert. Mein Vater spielte immer die Platten von Buddy Holly und Eddy Cochran, und ich tanzte und sang in meinem Zimmer mit. Nachts lag ich im Bett und träumte davon, eines Tages etwas Großes zu leisten – etwas, worauf meine Eltern stolz sein würden. In meinen Träumen stand ich im Scheinwerferlicht vor Millionen von Menschen, die mir die Anerkennung, Zuneigung und Liebe schenkten, die ich all die Jahre zu Hause vermisst hatte. Meine Träume waren mein Ersatz für das, was mir fehlte.

Buddy Hollys Einfluss auf die Rockmusik war enorm. Er war der erste erfolgreiche Musiker, der die Standardformation einer Rockband etablierte: Leadgitarre, Rhythmusgitarre, Bass und Schlagzeug. Diese Formation wurde von den Beatles übernommen. Letztere kann ich bis heute nicht ausstehen. Der ganze Rummel um sie war mir zu viel Hokuspokus. Ich verstehe immer noch nicht, wie man bei diesen Typen so ausflippen konnte. Es gab so viele andere Bands mit erstklassiger Musik, die leider nicht so gefeiert wurden. Hätte es nicht „Twenty Flight Rock" von Eddy Cochran gegeben, wäre es wahrscheinlich nie zu einer Vereinigung der Beatles gekommen. John Lennon spielte mit seiner damaligen Band auf einer Veranstaltung, als ihm Paul McCartney über den Weg lief. Lennon zeigte McCartney die Akkorde zu „Twenty Flight Rock", und der Rest ist Geschichte. Der einzige Beatles-Musiker, der wirklich hervorsticht, ist McCartney. Wenn man genau hinhört und sich auf sein Bassspiel konzentriert, kann man seine ausgezeichneten Bassläufe hören, die für die damalige Zeit erstklassig waren.

Eddy Cochrans Tod am 17. April 1960 war im Vergleich zu Buddy Hollys Flugzeugabsturz am 3. Februar 1959 ein noch tragischerer Moment. Seine Karriere dauerte leider nur sechs Jahre und endete nach einer erfolgreichen Englandtour in einem Verkehrsunfall. Er befand sich auf dem Weg von Bristol zum Flughafen Heathrow, als während der Fahrt der Reifen seines Taxis platzte. Einen Tag später erlag er seinen Verletzungen. Bis heute wird er in England nicht nur von älteren Generationen, sondern auch von Jugendlichen verehrt. Seine Musik ist nach wie vor Teil des Aufwachsens vieler junger Menschen. Unheimlich an der ganzen Sache ist: 1959 hatte Eddy, nach dem Tod von Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper, den Song „Three Stars“ aufgenommen. Dieser wurde allerdings erst nach seinem eigenen Tod veröffentlicht. Man hätte ihn in „Four Stars“ umbenennen sollen. Kurz vor seiner Tournee durch Großbritannien nahm Eddy zudem einen letzten Song mit dem tragischen und ironischen Titel „Three Steps To Heaven“ auf.

Buddy Holly und Eddie Cochran waren für mich praktisch der Einstieg in die Musik. Ihnen habe ich zu verdanken, dass ich in jungen Jahren eine Leidenschaft entdeckte, der ich mich später mit voller Hingabe widmete: der Musik. Diese Liebe fand ihren sichtbaren Ausdruck, als ich im Alter von acht Jahren zu Weihnachten ein Schlagzeug von meiner Lieblingsoma geschenkt bekam. Ich erinnere mich noch genau an jedes Detail dieses Festes und daran, wie ich meinen Eltern mit meinem Trommeln gehörig auf die Nerven ging. Leider durfte ich das Schlagzeug nicht lange behalten; irgendwann war es plötzlich aus meinem Zimmer verschwunden. Bis heute weiß ich nicht, wo es abgeblieben ist.

*

Aufgrund des großen Stresses und des täglichen Ärgers mit meinen Eltern merkte ich irgendwann Veränderungen in mir. Mir fiel es schwer, zu denken. Ich war nicht mehr so aufnahmefähig – lernfähig. Mir fiel alles so schwer. Ich stand immer unter Druck, mein Bestes zu geben, damit ich zu Hause anerkannt wurde. Doch das Beste war noch lange nicht gut genug. Plötzlich entwickelte sich meine schulische Leistung zum Gegenteil. Die Psyche meldete sich, gepaart mit Unsicherheiten, zittrigen und feuchten Händen, Angst, etwas falsch zu machen, Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwächen und Einsamkeit. Doch ich konnte mit niemandem darüber reden, und so behielt ich es für mich und unterdrückte alles. Als Kind oder Jugendlicher macht man sich keine großen Gedanken über gesundheitliche Probleme. Man denkt, es ist so, und es geht auch wieder vorbei. Alles wird wieder gut. Man ist ahnungslos, hilflos und vertraut auf seine Eltern, doch ich konnte mit meinen über nichts reden. Ich konnte nie offen zu Hause sein. Nichts konnte ich ihnen anvertrauen. Nie konnte ich ihnen sagen, wie ich mich fühle. Es gibt vieles, woran ich mich heute nicht erinnern möchte, wie z. B., dass mein Vater mich einmal mit kaltem Wasser übergoss und mich bei eisigem Wetter in den Garten stellte. Meistens aber sperrte er mich in den Keller. Der Grund, dass ich eines Tages mit Wasser übergossen im Garten stand, war eine Fünf in einer Klassenarbeit, die ich nach Hause brachte.