6,99 €

Mehr erfahren.

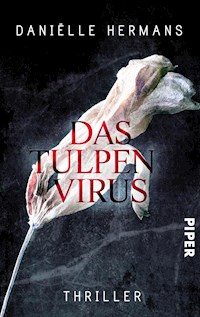

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein packender Thriller um Gier und Geld – und die teuerste Tulpe der Welt Wieso hält Frank Schoeller in der Stunde seines Todes ein kostbares Buch mit Tulpenillustrationen in der Hand? Als Alec eigene Nachforschungen über den Tod seines Onkels anstellt, führen die Spuren zurück bis ins Jahr 1636. Damals kam mitten im holländischen Tulpenfieber ein Händler gewaltsam ums Leben. Doch was hat dieser Tod mit dem von Alecs Onkel zu tun? Und wieso kommt es bald darauf zu einem weiteren Mord, bei dem eine Tulpe aus Blut die Wand des Opfers ziert?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de

Für Taco

Übersetzt aus dem Niederländischen von Heike Baryga und Stefanie Schäfer

Die Seiten 71 bis 158 sowie alle kursiv gesetzten Teile im Buch wurden von Heike Baryga übersetzt, alles Weitere wurde übersetzt von Stefanie Schäfer.

Die Arbeit der Übersetzerin Stefanie Schäfer wurde durch ein Arbeitsstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert

© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2019© Daniëlle HermansTitel der niederländischen Originalausgabe: »Het Tulpenvirus« bei A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht 2008© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2008,erschienen im Verlagsprogramm PendoCovergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.atCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

Alkmaar, 21. Juli 1636

1

2

3

4

ALKMAAR, 21. JULI 1636

5

6

Alkmaar, 21. Juli 1636

7

8

ALKMAAR, 21. JULI 1636

9

10

11

12

ALKMAAR, 21. JULI 1636

13

14

15

Alkmaar, 21. Juli 1636

16

ALKMAAR, 23. JULI 1636

17

HOLLAND, 4. FEBRUAR 1637

18

19

ALKMAAR, 4.FEBRUAR 1637

20

ALKMAAR, 5. FEBRUAR 1637

21

22

23

24

ALKMAAR, 5. FEBRUAR 1637

25

26

27

28

29

ALKMAAR, 5. FEBRUAR 1637

30

31

32

LONDON, 13. JUNI 1663

33

34

35

36

37

ALKMAAR, 1665

38

39

40

ALKMAAR, 1665

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

LONDON, 2001

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

WAKEHURST PLACE, WEST SUSSEX, 2009

Danksagung

Alkmaar, 21. Juli 1636

Sie verscheuchte die Fliege mit der Hand und blickte mit hochgezogenen Augenbrauen zum Fensterbrett. Das Brot, das sie gestern gebacken hatte, war verschwunden, und sie konnte sich genau denken, wo es gelandet war: in den Bäuchen der Trunkenbolde, die ihren kümmerlichen Lohn hier versoffen.

Sie strich ihre feuchten Hände an der Schürze ab, löste das Band unter ihrem Kinn und versetzte der Fliege, die inzwischen auf dem Fensterladen hockte, einen Schlag mit ihrer Haube. Das blaugrüne Insekt fiel herab und plumpste auf die Anrichte, die Beinchen strampelten ziellos in der Luft umher.

Mit beiden Händen hob sie den Mörser hoch, hielt die Luft an und ließ ihn mit voller Wucht aufschlagen. Nachdem sie den schweren Stößel wieder hingelegt hatte, wischte sie sich den Schweiß von der Stirn und verließ die Küche in der Hoffnung, dass sich in der Schankstube noch ein Rest von dem Brot befand.

Sie öffnete die Tür. Gestank wallte ihr entgegen und sie wich zurück, bis sie mit dem Rücken den Türpfosten berührte. Sie starrte auf den Körper, der vor dem Schrank lag, griff hinter sich und hielt sich am Türrahmen fest.

»Meneer Winckel?«

Zögernd ließ sie los und betrat das Zimmer. Als sie neben ihm stand, schlug sie eine Hand vor den Mund, die andere auf den Bauch. Der Uringestank mischte sich mit dem metallischen Geruch von geronnenem Blut und drang ihr in die Nase. Sie holte tief Luft, um ein Würgen zu unterdrücken. Der Krampf, mit dem sich ihr Magen zusammenzog, war so stark, dass das Erbrochene an ihren Fingern vorbei und aus der Nase strömte. Sie wendete sich von ihm ab, stützte die Hände auf die Knie und rang nach Luft. Der Krampf ließ nach.

Mit dem Schürzenzipfel wischte sie sich Schleimfäden vom Mund. Langsam drehte sie sich wieder zu ihm hin. Sie spitzte die Lippen, atmete aus und schaute schräg hinunter.

Sein rechtes Auge hing halb aus der Augenhöhle heraus und starrte zurück.

Seine linke Schädelhälfte war dermaßen hart eingeschlagen worden, dass kaum noch etwas davon übrig war. Ein gähnendes Loch. Blut, Knochensplitter und Hirnmasse hatten sich auf dem Boden zu einem rosa Brei vermischt. Die Feuchtigkeit war in die bröckeligen Fugen zwischen den Bodenfliesen gesickert.

Während sie sich vornüber beugte, stoben die Fliegen auf und umkreisten ihren Kopf. Sie ging in die Knie und streckte zögerlich ihre Hand nach ihm aus, zog sie aber gleich wieder zurück. Ein Stapel Papiere war zu einem Rohr aufgerollt und ihm mit so großer Kraft in den Rachen gestoßen worden, dass die Mundwinkel eingerissen waren. Die abscheuliche Grimasse auf seinem Gesicht löste erneut Übelkeit bei ihr aus. Ihr Blick glitt weiter den Körper hinunter. Das aufgerissene Hemd wölbte sich zu beiden Seiten seines kolossalen Bauchs, der nahezu schamlos stolz emporragte. Nach einem Halt suchend folgte sie dem kastanienbraunen Haarstreifen auf seinem Bauch bis oberhalb seines Hosenbundes. Im Schritt war der schwarze Stoff seiner Hose eine Nuance dunkler. Beschämt schlug sie die Augen nieder.

Als sie wieder aufschaute, hatte die Sonne ihn gefunden. Die Strahlen schienen durch die Ritzen der Läden vor den Kreuzfenstern und funkelten auf der Silberschnalle seines rechten Schuhs.

»Oh, mein Gott, Meneer Winckel«, flüsterte sie, »was haben die mit Ihnen angerichtet?«

Halb strauchelnd eilte sie aus dem Zimmer.

In der Stille des frühen Morgens machten die Fliegen einen Heidenlärm.

1

Stöhnend richtete er sich auf. Er schaltete die Leselampe ein und sah auf seine Armbanduhr. Welcher Idiot klingelte ihn um vier Uhr nachts aus dem Bett? Er ließ sich in die Kissen zurückfallen und starrte an die Decke. Jedes Ornament, jeden Riss und jede Unebenheit hätte er aus dem Gedächtnis zeichnen können. In den letzten Wochen hatte er nachts kein Auge zugetan. Und jetzt das. Er wusste, dass diese Grübeleien seine Schwierigkeiten auch nicht lösten. Im Gegenteil, durch seine Schlaflosigkeit erschien ihm alles noch viel schlimmer, unwiderruflich. Aber er konnte seine Phantasie einfach nicht zügeln. Die Gedanken kreisten unablässig in seinem Kopf herum, eine Betonmischmaschine voller Probleme, die sich zu einem unübersichtlichen Ganzen vermischten. Es machte ihn schier wahnsinnig.

Zu dem anhaltenden Klingeln kam nun lautes Hämmern.

»I’m coming, I’m coming!«

Er schwang die Beine über den Bettrand. Mit beiden Füßen angelte er nach den Pantoffeln und schlüpfte hinein. Auf die Matratze gestützt stand er auf und griff nach seinem Morgenmantel. Als er ihn mühsam angezogen hatte, ging er zum Fenster und schob die Gardine beiseite. Ihm stockte der Atem.

Es war, als blicke er durch Milchglas. Man konnte fast die Hand nicht vor Augen sehen. Angespannt starrte er hinaus. Von Cadogan Gardens, dem Privatpark, der zu seiner Häuserzeile gehörte, waren Zaun und Hecke nur schemenhaft auszumachen. Das Cadogan Hotel schräg gegenüber, das nachts üblicherweise hell beleuchtet und schon von Weitem zu sehen war, war verschwunden. Auch die Sloane Street, die er sonst ein Stück weit hinunterblicken konnte, war weg, verschluckt vom Londoner Nebel.

Er reckte den Kopf, soweit er konnte. Als er mit einer Wange das kalte Fenster berührte, überlief ihn eine Gänsehaut. Er blickte hinunter. Die beiden kleinen Säulen, die den Eingang seines Hauses aus dem achtzehnten Jahrhundert zierten, glitzerten im schwachen Schein der Straßenlaternen.

Meistens konnte er von diesem Fenster aus wenigstens ansatzweise erkennen, wer vor der Tür stand. Diesmal jedoch nicht. Er sah absolut nichts. Zum zigsten Mal verfluchte er die Londoner Stadtverwaltung, die seiner Meinung nach die Straßenbeleuchtung seit der Erfindung der Gaslaterne nicht mehr erneuert hatte.

»Rückständige Teeschlürfer, die glauben wohl, wir leben immer noch in der Zeit von Dickens.«

Er wischte über die beschlagene Scheibe. Das Klopfen und Klingeln hörte überhaupt nicht mehr auf, schien vielmehr immer lauter und schriller zu werden. Die schwere Gardine streifte rau über seinen Rücken und seinen Hinterkopf. Er drückte den dicken Stoff beiseite und zog die Gardine mit einem gereizten Ruck wieder zu. Für einen Augenblick blieb es still, als habe derjenige, der unten vor der Tür stand, das Klappern der Gardinenringe auf der Kupferstange gehört. Nach ein paar Sekunden begann der Lärm wieder von vorne.

Seufzend ging er zur Schlafzimmertür. Auf der Schwelle zog er den Gürtel seines Morgenmantels etwas fester zu. Mit einer Hand tastete er nach dem Lichtschalter. Für einen Moment wurde er vom Widerschein des Kronleuchters auf den weißen Fliesen der Eingangshalle geblendet, die unter ihm lag. Er ging zur Treppe. Das Klopfen war verstummt und jetzt herrschte Totenstille. Er neigte den Kopf zur Seite, wie ein Hund, der ein Geräusch nicht einordnen kann. Nichts. Er fluchte verhalten. Als er wieder in sein Schlafzimmer zurückkehren wollte, wurde erneut an die Tür gehämmert.

»Mister Schoeller, sind Sie da? Mister Schoeller?«, klang es gedämpft.

Zögernd ging er ein paar Stufen hinunter.

»Wer ist da?«

»Polizei. Bitte öffnen Sie, es geht um Ihren Neffen.«

»Alec?«

Mit zitternder Hand ergriff er das Treppengeländer. So schnell, wie ihn seine steifen Beine tragen konnten, lief er hinunter. Auf der untersten Stufe rutschte er aus. Fluchend ruderte er mit beiden Armen durch die Luft. Er fand das Gleichgewicht wieder, eilte zum Tisch in der Mitte der Halle und langte nach dem Schlüsselbund. Das Hämmern begann von Neuem.

»Einen Moment, ich komme ja schon!«, rief er außer Atem, während er den kleinen Schrank neben der Tür öffnete. Er gab den Code für die Alarmanlage ein, stellte sich auf die Zehenspitzen und blickte durch das kleine Fenster hinaus.

Das Licht, das aus der Halle fiel, schien beruhigend auf das Metallemblem eines Polizeihelms. Er steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Tür.

2

Alec wurde vom Klingeln seines Handys aus dem Schlaf gerissen. Er tastete über den Fußboden nach dem blauen Lichtschein. Er sah auf das Display – genau in das Gesicht von Frank, der auf dem Markusplatz stand und ihn anlachte. Auf seinen ausgestreckten Armen saßen so viele Tauben, dass er fast das Gleichgewicht verlor. Es war halb sechs.

»Frank? … Hallo?«

Mit einem dumpfen Knall, gefolgt von einem schabenden Geräusch fiel das Telefon des Anrufers zu Boden. Alec drückte den Apparat fester ans Ohr. Im Hintergrund hörte er jemanden schwer atmen. Der plötzliche Schmerzensschrei klang so laut und unmenschlich, dass ihm das Handy beinahe aus der Hand gefallen wäre. Er sprang auf, klemmte den Apparat zwischen Schulter und Ohr und griff nach seinen Kleidern.

»Hallo, Frank? Bist du das? Hörst du mich?«

»Du musst … nach Hause kommen.«

Der Mann sprach so leise, dass Alec seine Stimme fast nicht erkannt hätte. Dann ertönte ein Stöhnen, das zu einem gequälten Geschrei anschwoll.

»Was ist denn? Bist du krank? Soll ich einen Krankenwagen rufen?«

»Nein!«, sagte der Mann plötzlich heftig, um dann etwas in einem fast unhörbaren Flüsterton hinzuzufügen.

»Was? Was sagst du?«

»Kommen!« Am Ende des Wortes stieg seine Stimme ein wenig in die Höhe, wie bei einem Kind, das erst ein paar Worte sprechen kann.

»Ich komme, lass dein Telefon an, hörst du mich, leg jetzt nicht auf!«

Alec zog seine Schuhe an und rannte aus dem Zimmer. Im Vorbeieilen schnappte er rasch seine Lederjacke, die über dem Geländer hing. Er polterte die Stufen hinunter und riss die Haustür auf.

Der Nebel legte sich wie ein Schleier um ihn und wirbelte ihm um die Füße. Die andere Straßenseite ließ sich nur noch erahnen. Die viktorianischen Laternen entlang des Themseufers leuchteten geisterhaft. Der Smog dämpfte jedes Geräusch, verstärkte jedoch die Gerüche der Stadt – und auch seine unheilvolle Vorahnung. Das Herz schlug ihm bis zum Hals und er hielt das Telefon ans Ohr.

»Bist du noch da?«

Er hörte ein leises Keuchen.

»Frank, halte durch, ich steige jetzt ins Auto, ich bin in fünf Minuten da!«

Die Straßen waren menschenleer. Nichts lenkte ihn von seiner Angst ab. Was war in Gottes Namen geschehen? Warum durfte er keinen Krankenwagen rufen?

Er trat das Gaspedal durch und das Auto schoss los. In all den Jahren, in denen sein Onkel sich um ihn gekümmert hatte, war so etwas noch nie passiert. Seine Panik beruhte nicht nur auf der bangen Ahnung, dass Frank etwas Schreckliches zugestoßen sein könnte, sondern auch auf der Tatsache, dass er plötzlich verantwortlich für ihn war, etwas, womit er zum ersten Mal in seinem Leben konfrontiert wurde. Frank fehlte nie etwas. Er, Alec, war sonst immer derjenige, der Frank aus dem Schlaf klingelte, wenn er sturzbetrunken vor der Leinwand stand. Dann bildete er sich ein, dass das Gespräch mit seinem Onkel ihn ablenken und vielleicht zu dem großen Kunstwerk inspirieren würde, das er zu erschaffen hoffte. Von dem Augenblick an, als er als Siebenjähriger auf dem Flugplatz gestanden und der wildfremde Mann ihn zum Empfang in die Arme geschlossen hatte, waren die Verhältnisse in ihrer Beziehung geklärt. Jahrelang hatte er die bedingungslose Liebe seines Onkels als Selbstverständlichkeit betrachtet. Frank hatte alles klaglos hingenommen. In der Phase, als Alec an seinem exzessiven Lebenswandel fast zugrunde gegangen wäre, hatte Frank ihn aufgefangen. Ohne ihm Vorwürfe zu machen, voller Verständnis.

Die blinkenden orangefarbenen Lichter der Ampeln boten ihm Orientierung in der nebligen Nacht. Er raste durch die King’s Road, wich einer Gruppe betrunkener Touristen aus, überquerte den Sloane Square und bog ohne die Geschwindigkeit zu verringern in die Sloane Street ein. Nach einer Linkskurve brachte er seinen Wagen mit quietschenden Reifen vor Cadogan Place Nummer 83 zum Stehen. Er stieß die Fahrertür auf und überwand die vier Eingangsstufen zum Portal mit einem Sprung. Als er den Schlüssel ins Schloss stecken wollte, ging die Tür von selbst nach innen auf.

Er betrat die düstere Eingangshalle. Im Halbdunkel schienen ihn die Männer und Frauen auf den zahlreichen Porträts aus dem achtzehnten Jahrhundert, die die Wände zierten, hochmütig und vorwurfsvoll anzustarren.

»Frank?«

Seine Stimme klang unnatürlich hoch und hallte durch den Raum. Kein Laut. Von den Türen, die von der Eingangshalle abgingen, stand nur die zum Arbeitszimmer offen. Licht fiel als Dreieck auf den Fliesenboden. Mit großen Schritten ging Alec darauf zu und stieß die Tür weit auf. Wie angewurzelt blieb er stehen.

Frank lag vor dem offenen Kamin. Seine kleinen, intensiv blauen Augen waren starr auf ihn gerichtet und ließen ihn keinen Augenblick los. Während Alec zu ihm rannte, bewegte Frank die Lippen. Er hatte es geschafft, das Klebeband über seinem Mund loszureißen und es hing jetzt an seiner Wange. Mit einer Hand umklammerte er das Telefon. Er öffnete die Hand. Der Apparat rutschte über den Fußboden und hinterließ eine Blutspur.

Alec fiel auf die Knie. Vorsichtig zog er das Klebeband ab und betrachtete seinen Onkel. Franks Pyjama war aufgerissen. Sein Oberkörper wies tiefe Schnitte auf. Brust und Bauch waren rot vor Blut. Den linken Arm hielt er an den Unterleib gedrückt, die Knöchel waren weiß von der Anstrengung, mit der er das Buch an sich presste. Als Alec Franks Hand nahm, schrie dieser laut auf. Alec sah das Blut aus den nagellosen Fingerkuppen sickern.

»Mein Gott, wer hat das getan?«

Langsam wiegte Frank den Kopf hin und her. Ein Zittern überlief seinen ganzen Körper, sein Blick war verzweifelt.

»Die machen alles, alles kaputt. Die…«

»Ganz ruhig. Warte.«

Alec lehnte sich zur Seite und griff nach einem Kissen, das er unter Franks Kopf schob. Als er seine Hand wegzog, war sie blutverschmiert. Vorsichtig drehte er Franks Kopf zu sich hin. An seiner Schläfe klaffte eine tiefe Wunde. Sie war kreisrund, als habe jemand eine Stange gegen die Stelle gedrückt und dieser einen so harten Schlag versetzt, dass das weiche Stück Schädel nach innen gedrungen war. Alec riss sich zusammen und schluckte seine aufkommende Verzweiflung hinunter.

»Ich rufe jetzt einen Krankenwagen.«

Frank schüttelte langsam den Kopf. »Nein… schau, hier!«

Vorsichtig und mit letzter Kraft fuhr Frank mit der linken Hand unter das Buch. Alec hob es behutsam auf. Franks Hand lag flach auf dem vergilbten Papier. Seine Finger flatterten wie Schmetterlinge.

»Alles wird gut, komm, gib es mir.«

»Nein, sieh hin!«

Frank zog die Hand von der Buchseite. Die Blume, die zum Vorschein kam, hatte weiß-rot geflammte Blütenblätter, das Rot so leuchtend wie die blutigen Fingerabdrücke, die Frank auf der Seite hinterließ. Der Stiel bog sich unter dem Gewicht der vollen Tulpenblüte, als könne die Pflanze ihre eigene Schönheit nicht tragen.

»Ich habe es gesehen. Jetzt lass doch los«, sagte Alec leise, während er das Buch vorsichtig aus Franks Händen zog und neben sich legte. Er beugte sich über seinen Onkel, dessen Atem flach klang. Seine Augen blickten glasig. Ein Schauder überlief den Verletzten, als er den Kopf hob und mit zitterndem Finger auf das Buch zeigte.

»Tulipa, tul…«

Schwer fiel seine Hand zu Boden. Stöhnend ließ er den Kopf zurücksinken. Er sah Alec eindringlich an, holte tief Luft und sagte: »Das Buch, du musst es mitnehmen. Keine Polizei.«

Langsam schlossen sich seine Augenlider.

»Frank?«

Alec sah, wie das Leben aus ihm wich, er sah es förmlich mit jedem erschlaffenden Muskel an den Konturen des Körpers entlang hinausfließen. Er packte ihn fest an der Schulter und schüttelte ihn.

»Hörst du mich noch?«, schrie er. »Bitte, tu das nicht, Frank, bitte lass mich nicht allein!«

Fluchend griff er nach seinem Handy und wählte den Notruf.

Er brachte kaum die richtigen Worte hervor. »Hilfe, Hilfe, bitte, mein Onkel! Er ist schwer verletzt! Cadogan Place Nummer 83, kommen Sie schnell!«

Er warf das Telefon weg. Tränen liefen ihm über die Wangen und er schlug die Hände vors Gesicht. Als Frank ihn am Unterarm griff, blickte er auf.

»Es tut mir so leid«, flüsterte Alec. »Alles.«

»Vorsicht… gefährlich. Hab dich lieb.«

Der Schmerz wich aus Franks Augen. Sein Gesicht entspannte sich. Er sah Alec noch immer an, doch jetzt mit stumpfem, ausdruckslosem Blick.

Mit aller Macht versuchte Alec, sich zu beherrschen. Was hatte Frank gesagt? Etwas von einem Buch? Was sollte damit geschehen? Es musste weg, keine Polizei, das war es.

Er nahm das Buch, rannte hinaus und bückte sich in den Fußraum seines Autos. Ohne hinzusehen fand er den Hebel und die Kofferraumhaube des Porsche sprang auf. In dem Moment, als er das Buch dort verstaute, hörte er in der Ferne Sirenen heulen. Sie klangen schon näher, als er die Haube wieder hinunterfallen ließ. Er rannte ins Haus und kniete sich neben Frank.

3

Der Mann parkte sein Auto so nah wie möglich bei der Eisenbahnbrücke. Als er ausstieg, rümpfte er die Nase. Der Geruch des Flusses, eine Mischung aus Kupfer und Moder, drang in seine überempfindliche Nase, ohne dass er sich dagegen wehren konnte. Er knöpfte seinen Mantel zu und drückte die Nase tief in den Schal.

Mit einem Klicken öffnete sich der Kofferraum. Die Innenbeleuchtung beschien eine Sporttasche und mehrere Backsteine. Der Mann öffnete den Reißverschluss der Tasche und packte die Backsteine hinein. Mit der Tasche in der Hand ging er ohne Eile zu der Treppe, die ihn zur Grosvenor Bridge hinauf bringen würde.

Um diese Zeit lag die Brücke noch still und verlassen da, doch in einer Stunde würde der Pendlerverkehr in vollem Gange sein. Überfüllte, stinkende Zugwaggons würden an den gehetzten Fußgängern vorbeirasen, die alle wie am Gängelband auf dem Weg zu ihrem Bürojob waren. Zu einem Chef, den sie zufrieden stellen mussten, zu Kollegen, von denen sie die meisten nicht ausstehen konnten, zu ihrem ganzen langweiligen, stumpfsinnigen Leben.

Er schnaubte. Tief im Inneren erfüllte ihn das Bewusstsein seiner Überlegenheit, gemischt mit einer abgrundtiefen Verachtung. Der einzigartigartige Genuss, Menschen leiden zu sehen, zu beobachten, wie das Leben allmählich aus ihnen wich, war mit nichts anderem vergleichbar. Er würde niemals genug davon bekommen, und er wurde sogar noch dafür bezahlt.

Auf der Mitte der Brücke beugte er sich über das Geländer. Die Themse floss pfeilschnell unter ihm vorbei. Nach einigen Sekunden riss er sich von dem Anblick der hypnotisierenden Strömung los und blickte auf. Durch den dichten Nebel versuchte er, das London Eye auf der anderen Seite des Flusses auszumachen, doch er erkannte nur vage die Umrisse. Ihm kam die Filmeszene aus der Der dritte Mann in den Sinn, in der der Held Holly Martins mit dem Auftragsmörder Harry Lime in der Kabine des Riesenrads auf dem Wiener Prater steht. Am höchsten Punkt angekommen fragt Martins, wie Lime über seine Opfer denke. »Opfer?«, fragt Lime verächtlich. »Sehen Sie einmal nach unten. Wenn einer der schwarzen Punkte aufhörte, sich zu bewegen, wären Sie dann betroffen?«

Ich bin auch so, dachte der Mann, genau wie Lime. Sie interessieren mich keinen Deut. Von ferne nicht und aus der Nähe noch weniger. Er ekelte sich vor ihrem Gestank, wenn sie an ihm vorübergingen, vor den Geräuschen, die sie von sich gaben, ja sogar vor ihren Bewegungen.

Er fuhr sich mit den Fingern durch das kurze braune Haar, das feucht vom Nebel war. Während er hinunterblickte, fragte er sich, wie viel Kilo menschliches Material, wie viel Blut und Schleim der Fluss im Lauf seiner Existenz bereits geschluckt hatte. Wie viele Körperteile? Rümpfe, Köpfe, Arme, Beine. Puzzlestücke. Wie viele aufgedunsene, blauviolette Leichen waren an die Oberfläche getrieben und von diesem Wassergrab an die glibberigen braunen Ufer geschwemmt worden? Was ihn betraf konnten es gar nicht genug sein. Je weniger es von den schwarzen Punkten gab, desto lieber war es ihm. Er riss sich zusammen. Ehe die schwarzen Punkte sich wieder regten und er mit ihrer Übelkeit erregenden Anwesenheit konfrontiert wurde, musste er hier weg sein.

Er öffnete die Tasche. Einen Backstein schob er in die äußerste Ecke, den anderen legte er in den Polizeihelm. Nachdem er den Reißverschluss geschlossen hatte, packte er die Träger, blickte sich kurz um und schleuderte die Tasche in die Themse.

Weit unter ihm spritzte das Wasser hoch, ein kleiner weißer Fleck, der ebenso schnell verschwand, wie sich an der Oberfläche Ringe ausbreiteten. Er wandte sich vom Geländer ab und lauschte. Der Lärm der erwachenden Stadt schwoll an. Der Abgasgestank wurde von Minute zu Minute stärker.

Er steckte die Hände in die Taschen. Während er sich fragte, wie sein Auftraggeber reagieren würde, wenn er ihm eröffnete, dass sie keinen Schritt weitergekommen waren, schlenderte er die Brücke hinunter.

4

Am Eingang des Metropolitan Police Service kreiste das Schild von New Scotland Yard schnell um seine eigene Achse, als wolle das Büro damit kundtun, dass es in demselben hohen Tempo die Kriminalität bekämpfte. Die silberfarbenen Buchstaben glitzerten auf dem grauen Naturstein-Untergrund. Eine Gruppe Chinesen ließ sich davor fotografieren. Während der Fotograf ihnen Anweisungen gab, drehten sie sich kichernd mit dem Schild.

Fünfzehn Stockwerke höher drehte sich Inspektor Richard Wainwright auf seinem Bürostuhl hin und her. Er hielt seinen Becher in beiden Händen und starrte auf sein eigenes Konterfei. WANTED, DEAD OR ALIVE, stand unter dem Foto auf seinem Teebecher. Wenn seine Frau hätte wählen können, hätte sie ihn momentan wohl lieber tot als lebendig gesehen. Er wusste, dass er sich zu Hause einfach unausstehlich benahm, aber der letzte Fall hatte ihn außergewöhnlich stark belastet. Er räusperte sich. Ein kurzer Urlaub, der würde ihm gut tun. Ein Wochenende am Meer zum Beispiel, Blackpool vielleicht, damit der Wind die grausigen Bilder, die sich jahrelang in seinem Gedächtnis angehäuft hatten, wegwehen würde. Auf der anderen Seite machten ihn Küstenorte immer depressiv. Seufzend kratzte er mit einem Fingernagel über die Worte OR ALIVE.

Er stellte den Becher ab und fuhr seinen Computer hoch. Mit einem Klick öffnete er seine Mailbox.

Missvergnügt sah er zu, wie sich sein Postfach mit einer Flut von Nachrichten füllte, die er zwischen gestern Abend um elf und heute Morgen empfangen hatte. Mit der Maus fuhr er an einer langen Reihe von E-Mails mit Sitzungsprotokollen entlang, die er niemals lesen würde, an mit roten Ausrufezeichen markierten Presseberichten, die er kontrollieren musste, bevor sie rausgingen, internen Newslettern, in denen nie etwas Neues stand, sowie verschiedenen Formularen, die er ausfüllen musste. Er klickte die vorletzte Mail an, die ihm die Gerichtsmedizinerin um 02.03 Uhr geschickt hatte. Es ging um den Obduktionsbericht von Frank Schoeller. Wainwright öffnete den Anhang und druckte ihn aus.

Eine halbe Stunde später hatte er sich durch die Fachterminologie durchgeackert. Schoeller war an einer Hirnverletzung und inneren Blutungen gestorben. Außerdem waren fünf Rippen gebrochen und die Nägel von vier Fingern herausgerissen. Die Wunden an seinem Oberkörper hingegen waren zu oberflächlich gewesen, um tödlich zu sein.

»Du wusstest etwas, oder hattest irgendetwas in deinem Besitz. Was hast du ausgefressen, Schoeller?«, murmelte er.

Außerdem schrieb die Pathologin in ihrem Bericht, sie habe winzige Blattgoldpartikel an Schoellers Händen gefunden, die sie gern näher analysieren würde. Sie hatte dazu angemerkt, dass diese Splitter höchstwahrscheinlich von einem Buch stammten, da in dem Blut auf den Handflächen des Toten deutliche, dreieckige Abdrücke gewesen waren. Vorläufig gehe sie daher davon aus, dass er ein Buch fest umklammert gehalten habe. Außerdem war das Blut an einigen seiner Finger teilweise abgewischt. Aufgrund der Papierfasern, die sie gefunden hatte, schlussfolgerte sie, dass das Blut an jenen Stellen vom Papier absorbiert worden war. Sie hatten an der Leiche keine Fingerabdrücke gefunden, außer der des Neffen, Alec Schoeller.

Wainwright heftete die Seiten zusammen und blickte nach draußen. Der Wind blies die Regentropfen schräg über die Scheibe in Richtung der schmalen, rostigen Regenrinne. Viele Meter unter ihm krochen die Autos im Stau an dem Gebäude vorbei. Kreisrunde Regenschirme in allen Farben des Regenbogens schienen über die Straßen zu schweben.

Er sah auf seine Armbanduhr und stand auf. Die Pinnwand nahm einen großen Teil der linken Wand in Beschlag. Mit seinen kurzen Fingernägeln pulte Wainwright die Reißzwecken heraus. Zehn Minuten später war der Fußboden mit Fotos, Stadtplanausschnitten, Schemata, Post-it-Zetteln und vollgeschriebenen Seiten bedeckt. Er bückte sich, raffte alles zusammen und legte den Stapel auf seinen Schreibtisch.

Das Mädchen auf dem obersten Foto lachte, sodass man ihre Zahnspange sah. Sie hielt den Kopf ein wenig schräg geneigt. Ihre dunkelbraunen Haare fielen bis auf die Schultern ihrer Schuluniform. Ihre Augen waren vom Schlaf noch ein wenig geschwollen. Isabelle White.

»Izzy«, sagte er leise.

Sie war das erste von sechs Mädchen gewesen, die innerhalb der letzten zwei Jahre an den Ufern der Themse gefunden worden waren, ihre Leichen grausam verstümmelt. Wie Müll waren sie behandelt worden, ihr Haltbarkeitsdatum abgelaufen an dem Tag, an dem der Täter beschlossen hatte, sie zu entjungfern. Danach hatte er sie weggeworfen wie verdorbene Ware.

Sie hatten den Mörder schließlich gefasst. Es handelte sich um einen Mann, der freiberuflich Stundenpläne für verschiedene Schulen ausarbeitete. An jeder Schule fand er ein Opfer. Ihre Uniformen hängte er in seinen Schrank, gewaschen und gebügelt, als sei nichts geschehen.

Am meisten mitgenommen hatten ihn die Fotos der Mädchen, die der Täter nach ihrer Vergewaltigung aufgenommen hatte. Mit wasserfestem Edding hatte er sie geschminkt. Das Rot war um ihren Mund herum verschmiert, wüste blaue Striche zogen sich über ihre Augenlider. Ihre Wimpern hatte er bis über die Augenbrauen und Wangenknochen nachgezeichnet.

Die Art, wie die Mädchen in die Kamera geblickt hatten, wie Puppen, aber ohne deren leeren Blick, die Augen voller Angst und Schmerz, war grauenvoll gewesen.

Zum ersten Mal in seinem Leben hatte ihm ein Fall Albträume verursacht. »Dann hör doch einfach auf«, hatte ihm seine Frau geraten. »Geh in den Vorruhestand. Du wirst allmählich zu alt für solche Dinge.«

Mit einem tiefen Seufzer schlug er die Akte Schoellers auf. Während er die Fotos, die darin lagen, zu einem Stapel aufschichtete, beschloss er, von nun an keine Rücksicht mehr auf Alec zu nehmen, den er in jener Nacht, als er seinen Onkel gefunden hatte, noch ein wenig geschont hatte. Er war davon überzeugt, dass Schoeller irgendetwas verschwieg und fest entschlossen, noch heute herauszufinden, was es war.

Er sortierte die Fotos nach der zeitlichen Reihenfolge und verließ sein Büro.

ALKMAAR, 21. JULI 1636

Das Ende der kleinen Eiszeit hatte auch das Flachland erreicht. Viele Jahrhunderte waren die Winter lang und kalt und die Sommer kurz und feucht gewesen. In diesem Jahr war es anders. Die Hitze dauerte bereits seit Wochen an. Nachts kühlte es kaum ab. Dann glitt der Geruch verschwitzter Körper durch die geöffneten Fensterläden nach draußen und setzte sich in den Straßen fest wie eine stinkende Decke, die sich über die Stadt gelegt hatte.

Cornelius blickte sich verärgert um. Der Junge hatte seinen Gang immer mehr verlangsamt und schlurfte nun ein paar Meter hinter ihm her. Sie mussten sich beeilen. Zudem fühlte er sich auf der Straße nicht sonderlich wohl, nach all dem, was vorhin geschehen war. Er blieb stehen.

»Jacobus, komm endlich, wir sind viel zu spät.«

Er wartete, bis der Junge neben ihm angekommen war. Gemeinsam liefen sie weiter.

»Ob er überhaupt noch wach ist?«, fragte Jacobus. »Vielleicht schläft er schon.«

»Mach dir mal keine Gedanken, er wird schon noch wach sein.«

»Meinen Sie?«

»Glaubst du im Ernst, dass er sich zurückzieht, ohne zu wissen, wie es ausgegangen ist? Er wartet ganz bestimmt. Komm jetzt, halt mal Schritt, wir müssen uns wirklich beeilen.«

»Ja, natürlich will er das wissen, aber ich …«

Cornelius betrachtete das bartlose Profil seines Gefährten. Bislang hatte der Junge keinerlei Angst gezeigt. Doch jetzt klang er besorgt. Das Waisenhaus hatte keinen schlechten Ruf, aber man wusste natürlich nie, was sich hinter verschlossenen Türen abspielte. Cornelius wusste allerdings sehr wohl, dass Adriaen Koorn, der Waisenhausleiter, sein Haus mit strenger Hand führte und dass dort Zucht und Ordnung herrschte.

»Muss ich es dir noch einmal erklären, Jacobus? Du verstehst doch, dass dies die einzige Möglichkeit ist, ihn davon abzuhalten?«

Cornelius überlegte, ob sie sich vielleicht geirrt hatten. War Jacobus wirklich in der Lage, über das zu schweigen, was er jetzt auf dem Gewissen hatte? Wenn es herauskäme, so hätte dies schreckliche Folgen. Nicht nur für ihn, sondern auch für andere. Er hatte seine Zweifel gehabt, ob es klug von Adriaen war, ihm ausgerechnet Jacobus als Gefährten zuzuweisen, denn der Junge war etwas einfältig und kindisch. Aber er hatte das Angebot dennoch angenommen, schließlich war Jacobus groß gewachsen und bärenstark. Zudem war es jetzt sowieso egal. Es war passiert und es gab keinen Weg mehr zurück.

»Nein, ich habe es durchaus verstanden«, sagte Jacobus. Er beugte den Kopf und betrachtete seine Hände. Als er die Finger spreizte, entdeckte er das Blut, das in Mäandern über seine Handflächen gelaufen war und sich in den Handlinien angesammelt hatte. Brummend rieb er sie aneinander. Rote Staubpartikel rieselten unsichtbar hinab.

»Meine Hände, ich will sie säubern.«

»Komm, Schritt halten. Je früher wir da sind, desto schneller kannst du das erledigen.«

Cornelius strich sich durchs Haar, fasste nach hinten und zog ein paar feuchte Strähnen aus dem Nacken. Schweiß rann ihm übers Gesicht. Die nölige Stimme des Jungen ging ihm immer stärker auf die Nerven. Er rieb sich über den Bauch. Er fühlte sich noch immer unwohl.

Wie schwierig das gewesen war. Wouter Winckel war sein Großneffe. Trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten waren sie gute Freunde gewesen. Als Elizabet vor vier Jahren im Wochenbett gestorben war, war er es gewesen, der eine Amme für den Letztgeborenen besorgt hatte und Wouter in der schweren Zeit beigestanden hatte. Sie zogen einander oft ins Vertrauen. Deshalb war der Schock auch so groß gewesen, als der Leiter des Waisenhauses ihm erzählt hatte, womit Wouter sich beschäftigte. Er hatte es zunächst nicht glauben wollen, denn er hatte Wouter immer für einen weisen Menschen gehalten. Aber vor allem hatte er gedacht, er würde Wouter in- und auswendig kennen, und sie hätten keine Geheimnisse voreinander. Doch Adriaen hatte ihm den Beweis gezeigt. Zunächst war er zutiefst enttäuscht gewesen, doch dann immer wütender geworden.

Wie konnte Winckel es wagen, ihr Vertrauen so zu missbrauchen? War ihre jahrelange Freundschaft nichts als eine Fehleinschätzung gewesen, eine Farce, die ausschließlich auf Lügen basierte? Er zweifelte, ob überhaupt irgendein Wort, irgendeine Meinung Wouters in all den vielen Gesprächen, die sie geführt hatten, aufrichtig gewesen war.

Cornelius seufzte. Er wusste, dass die Hand Gottes ihn geführt hatte, dass er ihm vergeben würde, aber dass es ihm so schwer fallen würde, das hatte er nicht gedacht. Es war nicht etwa die Grausamkeit der Tat, die ihm so zusetzte. Nein, damit hatte er keine Probleme. Es hatte mit Wouter zu tun. Er würde ihn vermissen. Seine Lebhaftigkeit, seine Zoten, seine Großzügigkeit und seine Ironie. Mit hasserfülltem Herzen hatte er Wouter besucht. Mit schmerzerfülltem Herzen kehrte er nun von dort zurück.

5

Es roch nach Zigaretten und gebratenem Speck. Die Speisekarte der ganzen Woche, die vor Kohlehydraten und ungesättigten Fettsäuren troff, klebte hinter einer schmuddeligen Plastikabdeckung. Neben den Aufzugknöpfen hing eine Trauerkarte. Alec las, dass die Beerdigung des Ermittlers vor fünf Wochen stattgefunden hatte. Seine Frau und seine Kinder würden ihn vermissen und er hatte keine Blumen gewollt. Daneben hing ein Zettel mit der dringenden Bitte des Scotland-Yard-Rugbyteams um mehr Spieler, begleitet von einer Telefonnummer für Interessenten.

Die Türen glitten auf. In dem Moment, als er einen Schritt beiseite treten wollte, um die Frau hereinzulassen, sagte sie »Guten Morgen« und streckte ihm die Hand hin. »Dawn Williams.«

Er verließ den Aufzug und sie lächelte. Sie war groß, fast genauso groß wie er. Ihre Haut hatte die Farbe von Mahagoni.

»Sie wollen zu Inspektor Wainwright?«

»Ja, ich habe einen Termin.«

Sie nickte. »Ich assistiere dem Inspektor bei den Ermittlungen. Bitte hier entlang.«

Sie ging ihm so schnell voraus, dass er sein normales Lauftempo beschleunigen musste. Am Ende des Flures klopfte sie an eine Tür, die halb offen stand.

»Sir, Mister Schoeller für Sie.« Dawn Williams drückte sich gegen den Türrahmen und ließ Alec vorbei.

Wainwright stand vor dem Fenster. Rechts von ihm hing eine Pinnwand, die aussah, als wäre sie von Holzwürmern zerfressen. Das Tageslicht schien von hinten durch die abstehenden Ohren des Inspektors, die dadurch knallrot leuchteten und neben seinem Kopf zu schweben schienen. In der linken Hand hielt er eine Schachtel Reißzwecken.

»Mister Schoeller, nett, dass Sie gekommen sind. Nehmen Sie Platz. Kaffee, Tee?« Er sah Dawn dabei an.

»Nein, danke, im Moment nichts.«

Alec setzte sich. Sein Blick huschte zur Pinnwand.

»Ja, wie Sie sehen, wollte ich gerade anfangen.«

Wainwright lehnte sich über den Schreibtisch und begann, etwas auf ein Stück Papier zu schreiben. Alec hörte, wie die Tür hinter ihm leise zugezogen wurde. Man hörte nur noch das Quietschen des Stifts und penetranter Tintengeruch verbreitete sich im Raum.

»So.« Mit dem Zettel in der Hand ging Wainwright zur Wand und heftete ihn fest.

Als Alec sah, was darauf stand, verzog sich sein Gesicht zu einer Grimasse. Er stand auf.

»Der Fall Schoeller«, las Wainwright vor und verschränkte die Arme. Sie starrten den Text an. Wainwright hob kurz den Blick und sah, dass Alec die Zähne zusammenbiss.

»Ich verstehe nicht, warum Sie noch einmal mit mir reden wollen«, begann Alec gereizt. »Ich habe Ihnen doch schon alles erzählt. Ich weiß nicht mehr und nicht weniger als das, was ich bereits ausgesagt habe.«

»Hm. Dennoch möchte ich noch einmal Schritt für Schritt alles mit Ihnen durchgehen, für den Fall, dass wir, oder besser Sie natürlich, etwas übersehen haben.«

»Sie vergeuden Ihre Zeit.«

»Ich hoffe, Sie erlauben mir, selbst zu bestimmen, wie ich meine Zeit einteile.«

Wainwright wandte sich ihm zu und trat einen Schritt vor. Er stand so nah vor ihm, dass Alec die geplatzten Äderchen auf seiner Nase erkennen konnte.

»Je ausführlicher wir mit allen reden, die mit Ihrem Onkel in Verbindung stehen, desto eher können wir unsere Ermittlungen in Gang bringen und erfolgreich beenden. Ich nehme an, es ist auch in Ihrem Interesse, dass wir schnell herausfinden, wer ihn auf dem Gewissen hat. Wahrscheinlich haben Sie genügend Krimis gesehen, um zu wissen, dass die ersten Stunden nach einem Verbrechen die entscheidenden sind.«

Wainwrights Stimme kletterte immer weiter in die Höhe. Er ging noch einen Schritt nach vorn.

Alec wich zurück.

»Trete ich Ihnen zu nahe, Mister Schoeller? Nun, mit Ihrer Bemerkung über das Vergeuden meiner Zeit sind Sie mir ebenfalls zu nahe getreten. Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne schnellstmöglich beginnen. Wenn Sie mir die Fotos eines nach dem anderen anreichen würden, dann hänge ich sie auf.«

Wainwright zeigte auf den Stapel auf seinem Schreibtisch. Zögernd ging Alec darauf zu. Er nahm die oberste Aufnahme in die Hand, ein Foto des Eingangs von Cadogan Place. Ein Ermittler hockte davor und fegte mit einem Quast über den Türknauf. Durch die Türöffnung sah Alec sich selbst in der Eingangshalle stehen. Wainwright nahm ihm das Foto aus der Hand. Er heftete es fest und tippte mit dem Zeigefinger darauf.

»Nur noch einmal der Ordnung halber, Mister Schoeller. Als Sie ankamen, war die Eingangstür offen oder geschlossen?«

»Offen.«

»Wir gehen davon aus, dass Mister Schoeller seinen Mörder freiwillig hereingelassen hat. Es wurden keine Einbruchsspuren gefunden. Wir vermuten sogar, dass es sich um einen Bekannten handelte. Ich nehme an, dass Ihr Onkel nicht die Gewohnheit hatte, nachts einfach irgendwelche Leute hereinzulassen?«

»Nein, natürlich nicht.«

»Haben Sie irgendeine Idee, wer es gewesen sein könnte?«

Alec schüttelte den Kopf und zuckte mit den Achseln.

»Mister Schoeller, hatte Ihr Onkel – tja, wie soll ich sagen – vielleicht wechselnde Bekanntschaften? Könnte er, nun, jemanden angerufen haben, der ihm in der Nacht Gesellschaft leisten sollte?«

»Nein, so etwas hat er nicht getan.« Alec sah Wainwright empört an.

»Okay, schon gut. Das nächste Foto bitte.«

Alec legte ihm das nächste Bild in die ausgestreckte Hand.

»Gut, die Eingangshalle. Als Sie hineinkamen, war das Licht ein- oder ausgeschaltet?«

»Aus.«

»Und dann?«

Alec seufzte. »Auch das habe ich bereits erzählt. Im Arbeitszimmer brannte Licht. Dort habe ich ihn gefunden.«

»Tot?«

»Ja.« Alec spürte, wie sich seine Kehle zuschnürte.

»Ihr Onkel wurde gefoltert, das haben Sie selbst festgestellt. Haben Sie irgendeine Idee warum? War er Ihres Wissens nach in irgendwelche illegalen Machenschaften verwickelt?«

»Wir kommen Sie nur auf einen solchen Unsinn? Ein fünfundsiebzigjähriger Mann, der in illegale Machenschaften verwickelt sein soll? Woran haben Sie denn gedacht, wenn ich fragen darf? Lassen Sie mich raten: Drogen! Ja, ich kann es mir ausmalen, wie mein Onkel mit einem Köfferchen voller Kokain die Londoner Nachtclubs abklappert, auf der Suche nach Kunden. Ach nein, wissen Sie was? Er war Mitglied eines Kinderpornorings. Schlimmer noch, er hat mit Kindern gehandelt. Er hat thailändische Jungen über die Grenze geschmuggelt, ihnen die Pässe abgenommen und sie gezwungen, in Bordellen zu arbeiten, bis sie tot umfielen.«

»Mister Schoeller, ich …«

»Nein, nein, warten Sie«, sagte Alec und hob die Hand. »Lassen Sie mich ausreden, ich bin noch nicht fertig. Womit ich allerdings fertig bin, sind Ihre Unterstellungen. Dieser Mann, der bis in die höchsten Kreise respektiert wurde, der Freunde in Politik und Diplomatie hatte, der Mann, der mich gelehrt hat, was Respekt und Liebe ist und mir alles darüber beigebracht hat, was human ist in dieser verkommenen Welt: Von diesem Mann wollen Sie behaupten, dass er sich auf illegale Machenschaften eingelassen hatte? Für wen halten Sie sich eigentlich?«

»Ich will Ihnen keinesfalls zu nahe treten«, beschwichtigte ihn Wainwright. »Aber was ist mit Tibbens?«

Alec schien kurz aus der Fassung gebracht zu sein.

»Was soll denn mit ihm sein?«

»Was können Sie mir über ihn erzählen?«

»Sie haben doch mit ihm gesprochen?«

»Ja, aber ich wüsste gerne mehr über ihn.«

»Wieso denn von mir? Er arbeitet seit über dreißig Jahren für meinen Onkel. Ich kenne ihn seit der Zeit, als ich in dieses Haus eingezogen bin. Mein Onkel hat ihn irgendwann als Chauffeur eingestellt, und er ist geblieben. Das Einzige, was ich über ihn weiß ist, dass er für meinen Onkel durchs Feuer gegangen wäre. Er hätte alles für ihn getan.«

»Alles, sagen Sie? Wie weit wäre er denn gegangen?«

»Worauf wollen Sie hinaus?«

»Darauf.«

Wainwright ging zur Fensterbank und griff nach einem braunen Umschlag. Er öffnete ihn, holte ein Foto heraus und hängte es auf. Tibbens blickte mit stoischem Blick ins Leere, während er ein Schild mit einer Nummer darauf vor die Brust hielt.

»Was?« Alec stand auf und ging zu dem Foto hin.

»Wilbur Tibbens ist vorbestraft. Er wurde einmal wegen Körperverletzung verhaftet.«

»Körperverletzung? Das muss ein Irrtum sein.«

Überrascht warf Alec noch einen zweiten Blick auf das Foto.

»Er hat mal jemanden zusammengeschlagen«, erklärte Wainwright missbilligend. »Nicht sehr schön. Ich habe mich gefragt, ob er mit Ihrem Onkel in Streit geraten sein könnte und die Situation dann eskalierte.«

»Streit? Die beiden? Wenn sie irgendwelche Differenzen gehabt hätten, hätte mein Onkel mir das mit Sicherheit erzählt.«

»Hm. Etwas anderes. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendetwas an Ihrem Onkel aufgefallen? Wie ging es ihm? Wie fühlte er sich? Hat er sich anders verhalten als sonst?«

»Nein, das würde ich nicht sagen.«

»Aber?«

»Nein, im Grunde war alles wie immer.«

»Könnte sein Tod etwas mit einer Erpressung zu tun haben? Wie hat er sich in letzter Zeit benommen? War er erschöpft, schneller abgelenkt, reagierte er gereizt auf bestimmte Dinge, war er vielleicht unruhig?«

»Sie brauchen mir nicht zu erklären, was Sie meinen, ich verstehe schon.«

»Also?«

»Also was?«, raunzte Alec.

»Wurde er erpresst?«

»Womit denn? Glauben Sie vielleicht, es hätte etwas mit seiner Homosexualität zu tun gehabt? Nein, das kann nicht sein, er ist immer ganz offen damit umgegangen.«

»Na schön. Bitte geben Sie mir die Fotos, danke, und wenn Sie mir diese dann bitte ebenfalls rüberreichen würden«, sagte Wainwright und drückte Alec die Schachtel Reißzwecken in die Hand. Er nahm ein Foto vom Stapel, drückte es mit einer Hand an die Pinnwand und griff mit der anderen Hand nach hinten, um eine Heftzwecke anzunehmen. Ohne sich umzudrehen fragte er: »Das Arbeitszimmer. Was haben Sie getan, nachdem Sie hineingegangen waren?«

Wainwright verharrte kurz vor dem Foto, das er gerade aufgehängt hatte, und ging dann einen Schritt beiseite. Alec stockte der Atem. Er fühlte, wie die Augen Wainwrights auf ihm ruhten, während er den leblosen Körper anstarrte, der auf dem Parkett lag. Er schluckte und rieb sich kurz mit den Fingerspitzen über die Augen. Dann sah er Wainwright wütend an.

»Das habe ich Ihnen auch schon alles erzählt. Er lag vor dem offenen Kamin. Ich bin zu ihm hingerannt. Als ich sah, in was für einem Zustand er war, habe ich die Notrufnummer gewählt.«

»Haben Sie die Leiche irgendwie bewegt, haben Sie etwas angefasst?«

»Natürlich habe ich ihn angefasst, das sehen Sie doch! Ich habe seinen Kopf auf ein Kissen gelegt, habe seinen Puls gefühlt … Ich… ich… habe noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber es war zu spät.«

»Sind Sie sicher?« Wainwrights Stimme wurde lauter. Er zeigte auf die Pinnwand. »Sehen Sie einmal in sein Gesicht! Ist es etwa vor Panik verzerrt? Sehen Sie einen Mann, der Todesangst hat? Ist das ein Mann, der in die Augen seines Mörders blickt? Hier, sehen Sie sich auch das an, und das, und das!«

Er warf die Fotos auf den Schreibtisch. Sie zeigten Franks Leichnam aus jeder möglichen Perspektive. Dann ging er auf Alec zu.

»Mister Schoeller, ich will ganz offen zu Ihnen sein. Wir haben inzwischen die Berichte der Pathologin und der Spurensicherung. Darin steht so Einiges, was sich nicht auf das reimt, was Sie uns auftischen. Ich glaube, dass Sie uns nicht alles erzählen. Sie verheimlichen uns etwas.«

Alec schluckte. »Warum sollte ich das tun?«