21,99 €

Mehr erfahren.

Das Yogasutra des Patañjali ist einer der bedeutendsten Klassiker des Yoga und bildet die Grundlage für alle modernen Yogalehren. R. Sriram, einer der renommiertesten Yogalehrer im deutschsprachigen Raum, hat sich viele Jahre lang mit diesem Text beschäftigt und ihn neu übersetzt. Er verdeutlicht in seinen Erläuterungen, dass die 2000 Jahre alte Lehre viele Lösungsmodelle für Fragen enthält, die sich in unserem modernen Leben stellen. Seine klare Sprache und anschaulichen Beispiele machen die Aussagen des Yogasutra lebendig und gut nachvollziehbar und lassen R. Srirams große Erfahrung in der Vermittlung dieses Textes erkennen. Das Glossar am Ende des Buches ermöglicht das schnelle Auffinden der wesentlichen Begriffe. Ein unerlässliches Buch für Yoga-Praktizierende und für alle, die sich für die altindischen Lehren der Befreiung interessieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Das Yogasutra des Patañjali ist einer der bedeutendsten Klassiker des Yoga und bildet die Grundlage für alle modernen Yogalehren. R. Sriram, einer der renommiertesten Yogalehrer im deutschsprachigen Raum, hat den Text neu übersetzt und verdeutlicht in seinen Erläuterungen, dass die zweitausend Jahre alte Lehre viele Lösungsmodelle für Fragen enthält, die sich in unserem modernen Leben stellen. Seine klare Sprache und anschaulichen Beispiele machen die Aussagen des Yogasutra lebendig und gut nachvollziehbar. Ein unerlässliches Buch für Yoga-Praktizierende und für alle, die sich für die altindischen Lehren der Befreiung interessieren.

Autor

Patañjali war ein indischer Weiser, der ca. zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert n. Chr. gelebt hat. Er verfasste das Yogasutra, das als eine der ersten und wichtigsten Yogaschriften gilt. Dieses in Sanskrit geschriebene Werk fasst die Essenz das klassischen Yogaweges in 195 Versen zusammen und ist bis heute ein Klassiker der Yogaliteratur.

Patañjali

Das Yogasutra

Von der Erkenntnis zur Befreiung

Einführung, Übersetzung und Erläuterung von R. Sriram

Mit einem Vorwort von Sri T. K. V. Desikachar

Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Ausgabe Januar 2024

Die vorliegende Ausgabe ist die vollständig überarbeitete Fassung der 2003 im Selbstverlag R. Sriram erschienenen

Ausgabe: Patañjali YOGASUTRA

Copyright © 2006 der Originalausgabe: Theseus in Kamphausen Media GmbH, Bielefeld

Copyright © 2024 dieser Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld

Covermotiv: © Hildegard Morian

Satz: Michael Shorny

ISBN 978-3-641-37023-7V001

www.arkana-verlag.de

INHALT

WORTE VON SRI T. K. V. DESIKACHAR

DANKSAGUNG

VORWORT

ZUR SCHREIBWEISE DER SANSKRITWÖRTER

ERSTES KAPITEL: DIE VOLLKOMMENE ERKENNTNIS

ZUSAMMENFASSUNG

ÜBERSETZUNG

ZWEITES KAPITEL: DIE ÜBUNG

ZUSAMMENFASSUNG

ÜBERSETZUNG

DRITTES KAPITEL: DIE UNGEWÖHNLICHEN ERGEBNISSE

ZUSAMMENFASSUNG

ÜBERSETZUNG

VIERTES KAPITEL: DIE BEFREIUNG

ZUSAMMENFASSUNG

ÜBERSETZUNG

GLOSSAR

WORTE VON SRI T. K. V. DESIKACHAR

Als mich Sriram bat, ein Vorwort zu seiner Übersetzung des Yogasūtra zu schreiben, stellte ich ihm sofort viele Fragen, wie

1. Was ist der Unterschied zwischen Śraddhā und Īśvarapraṇidhāna?

»Śraddhā ist Urvertrauen, wir leben von ihr, sie ist da auch ohne einen Gegenstand des Vertrauens. Īśvarapraṇidhāna ist der Glaube an eine Vision, der uns zu diesem Urvertrauen zurückführt.«

2. Wie kann der Tiefschlaf zu den Aktivitäten des Citta gezählt werden?

»Im Tiefschlaf geht die Aktivität im Geist geht auf ein Minimum zurück, ist jedoch bereit, in die Aktivität anzuspringen, dazu braucht es nur ein lautes Geräusch. Der aktive Geist ist nicht ausgeschaltet, insofern zählt Nidrā zu den Vṛttis von Citta.«

3. Wie können Saṃskāras, die erworbenen Neigungen, in Schach gehalten werden?

»Alte Gewohnheiten werden nur dann wachgerufen, wenn wir unruhig sind, große Erwartungen haben und in einer Situation stehen, die die ungünstigen Erinnerungen oder Assoziationen stimulieren. Wenn wir wach bleiben oder keine Erwartungshaltung einnehmen oder Situationen vermeiden, die uns mit alten Neigungen in Verbindung bringen, können wir die Wirkung der Saṃskāras einigermaßen in Schach halten (Yogasūtra 4.11).«

4. Schön! Wie werden Siddhis zu Hindernissen im Yoga?

»Ihr Lob schmeichelt mir. Hoffentlich lenkt mich das zufriedene Lächeln in meinem Gesicht nicht von der Wachsamkeit für Ihre weiteren Fragen ab! Es ist nicht leicht, im Leben größere Errungenschaften anzunehmen, ohne dabei selbstzufrieden zu werden oder gar die Vision zu vergessen (Yogasūtra 3.51).«

5. Was sagt der Begriff Viniyoga aus? Handelt es sich dabei um einen Stil des Yoga?

»Viniyoga bedeutet ›spezielle Anwendung‹. Wir können die Übung nur auf eine uns passende Weise anwenden und dabei schrittweise vorgehen. Es handelt sich nicht um einen Stil von Yoga (Yogasūtra 3.6).«

6. Wie erklärst du den Begriff Brahmacarya zeitgemäß?

»Im Umgang mit Menschen im Bewusstsein des Brahman zu bleiben, ist dieses wichtige Übungsglied im Yogaweg (Yogasūtra 2.38). Wenn wir mit Menschen verkehren, sollten wir die Achtung vor unserem Umfeld und den Respekt vor der Menschlichkeit des Gegenübers nicht verlieren. Dann würden wir uns lieben und streiten können, ohne zu verletzen.«

7. Ist Pratyāhāra ein übbares Glied des Yoga?

»Im Yogasūtra zählt es zu den äußeren Gliedern des Übungsweges, also ist es übbar. Wir können und dürfen den Atem lenken, so auch unsere Sinne. Sonst entscheidet unsere Umgebung für uns, welche Richtung die Sinne nehmen (Yogasūtra 2.54).«

8. Was ist der Unterschied zwischen Dhyānam und Samādhi?

»Das Dranbleiben (abhyāsa) ist wichtig bei Dhyānam, der Meditation. Bei Samādhi jedoch ist das Loslassen (vairāgya) wichtiger. Dhyānam können wir mit dem Willen zum Üben lenken, Samādhi müssen wir dann geschehen lassen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass ohne das Dranbleiben das Loslassen keinen Sinn ergibt (Yogasūtras 1.12–1.15 und 3.2–3.3).«

9. Was ist Paravairāgya?

»Vairāgya geht meistens einher mit etwas Ablehnung, so dass wir den nötigen Abstand finden. Wir lassen oft los, indem wir manche Tatsachen übersehen. Ein Mensch mit Paravairāgya braucht keinerlei ablehnende Haltung, denn er ist in sich verankert auf eine vollkommene Weise.«

10. Wie wirst du den Schülern erklären, was Nirbījas-Samādhi ist?

»›Yatho vaco nivartante …‹ Ich erinnere mich an die Taittirīya-Upaniṣad, Worte langen nicht aus, um manche Dinge zu erklären. Frei von Vorurteilen und Voreingenommenheiten zu wirken ist ein Yogaziel, das sehr groß und gut nachvollziehbar ist. Mit diesem Ziel haben ich und die Menschen, die von mir Yoga lernen wollen, genug zu tun (Yogasūtra 4.7).«

11. Was sind die Faktoren, die Wandel einleiten? Was ist Dharma, was ist Lakṣaṇa, was ist Avasthā?

»Zeit bringt Änderung, was uns oft von Problemen löst. Das ist Avāsthapariṇāma. Manchmal müssen wir vieles tun, um eine deutliche Veränderung herbeizuführen (Lakṣaṇapariṇāma). Ein grundlegender Wandel ergibt sich jedoch nur, wenn wir ihn in allen Hinsichten anbahnen (Yogasūtra 3.13–3.15).«

12. Ist unser Geist ewig oder sehr kurzlebig?

»Die Permanenz des Geistes ist darin zu finden, dass er sich permanent wandelt.«

Obwohl Sriram im Moment bei mir ist, um Vedanta zu studieren, beantwortete er alle Fragen ohne jedes Zögern, ohne in Notizen zu blättern. Dass er so tief vom Yogasūtra absorbiert war, dass er diese 2000 Jahre alte indische Lehre im Kontext der Moderne erläutern konnte, beeindruckte und erstaunte mich. Die deutschen Leser haben Glück, dass sie Srirams klare Präsentation des Yogasūtra zu lesen bekommen.

T.K.V. Desikachar

Chennai, 14.12.2002

DANKSAGUNG

Angelika Sriram, Tänzerin, ist für mich stets geistige und sprachliche Inspiration. Sie holte mein Denken und meine Ausdrucksweise ständig auf den Boden der Realität. Auch den Fluss im Text verdanke ich ihr.

Birgit Strumpen, Yogalehrerin aus Krefeld, hat sich bei der Erstellung des Manuskripts aus meinen Unterrichtsunterlagen über mehrere Monate hinweg sehr viel Mühe gegeben. Sie verlieh meinen Übersetzungen Einheitlichkeit und verfasste auf deren Grundlage das Glossar.

Sven Görler aus Osterfildern-Nellingen saß unzählige Stunden am PC, las mit größter Sorgfalt den gesamten Text, wies mich auf viele subtile Sprach- und Denkfehler hin und verhalf so dem Buch zu Genauigkeit. Auch bei der vorliegenden Neuauflage hat er unermüdlich Verbesserungsvorschläge eingebracht.

Vivek Nath Sinha, Yogalehrer, Stuttgart-Varanasi, hat für die neue Auflage die Schreibweise des Originaltextes sowohl in Devanagari als auch in der Lateinschrift sorgfältig überprüft und wertvolle Korrekturen durchgeführt.

VORWORT

Die westliche Welt hat in der kurzen Zeit von 300 Jahren phänomenale Entdeckungen gemacht. Sie hat die Materie so genau erforscht und verstanden, dass sie Flugzeuge bauen konnte, mit denen Menschen zielgenau am vorgesehenen Ort und zum richtigen Zeitpunkt landen können. Das war vor einigen Jahrhunderten noch unvorstellbar und ist nur ein Beispiel für viele andere Entdeckungen. Von der kleinsten Schraube bis hin zu den großen Theorien über Aerodynamik stimmt alles. Diese Entwicklung verdanken wir nicht nur einigen herausragenden Persönlichkeiten, sondern vor allem der geistigen Ausrichtung einer ganzen Zivilisation, die über mehrere Jahrhunderte wissenschaftliches Denken begünstigt hat.

In ähnlicher Weise wurde die indische Geschichte über Jahrtausende von ihrer eigenen geistigen Ausrichtung geprägt. Ihr Blick galt der Innenwelt des Menschen, den Grundlagen der Gefühle, den Gesetzen der mentalen Aktivität. Als Ergebnis dieser Weltanschauung wurden äußere Erscheinungen als Analogie des inneren Geschehens betrachtet. Die Beobachtung der Materie diente dazu, den Geist des Menschen besser zu verstehen. Aus den jahrhundertelangen Bemühungen sind auch hier einige große Denker hervorgegangen, die wertvolle Wissenschaften geschaffen haben. Diese Wissenssysteme vereinigten die Themen Philosophie, Religion, Psychologie und Vernunft und wurden zur Grundlage für gesellschaftliche, soziale und religiöse Praktiken. Das Einflussreichste unter diesen Systemen ist Yoga. Es hat alle Zeiten überdauert.

WORUM GEHT ES IM YOGA?

Es ist ein archaischer Wunsch des Menschen, Leiden zu vermeiden und in Frieden zu leben. Dieser Wunsch bildet die Motivation für viele seiner Bemühungen. Er entscheidet, was er rational für richtig hält oder an was er glaubt. Die Ratio richtet Gedanken und Taten ebenso auf das gewünschte Ziel wie der Glaube. Wer lange genug etwas tut, an das er glaubt, wird die eigenen Taten als rational einstufen. Wer wiederholt etwas tut, das er als rational versteht, wird fest an die Richtigkeit dieser Taten glauben. So ist die Grenze zwischen Ratio und Glaube eine Grauzone, sie können sich als zwei Seiten der selben Münze erweisen. Ratio und Glaube haben beide großen Nutzen. Sie scheitern jedoch, wenn es um Antworten auf sehr tief gehende Fragen geht, weil sie beide ihre Wurzeln nicht im Kern unseres Bewusstseins haben. Allein die eigene unmittelbare Erfahrung kann uns genaue Antworten auf diese wesentlichen Fragen geben.

Es stellt eine große Herausforderung dar, die Stimme, die aus dem tiefsten Kern unseres Bewusstseins kommt, von der lauten Sprechweise der Ratio und des Glaubens unterscheiden zu lernen. Dafür ist es erforderlich, das Wesen zu erkennen, zu dem Ratio und Glaube gehören. Was ist jenes Wesen, das uns manchmal dient, indem es uns zum richtigen Zeitpunkt die passenden Antworten gibt, aber uns auch oft verwirrt, indem es uns passend erscheinende falsche Antworten gibt? Es ist jenes Wesen, das sich von unseren Erfahrungen nährt, mit der Zeit gedeiht und uns mit Erinnerungen dient. Ist es der Geist, »the mind«, das Gehirn? Nennen wir es das meinende Selbst. Dieses meinende Selbst ist wie ein Segel. Ist es richtig gesetzt, so unterstützt es uns auf unserer Fahrt. Wird es jedoch vom Wind der Geschehnisse hin und her geworfen, so sind wir ihm und damit dem Verlauf der Dinge um uns herum ausgeliefert.

Aus dieser Sichtweise ist Yoga entstanden. Yoga nennen wir heute ein System, welches das Verhältnis zwischen dem meinenden Selbst und dem tiefsten sehenden Kern unseres Selbst studiert und uns methodisch dahin führt, die Segel in die Hand zu nehmen und das für uns wesentliche Ziel anzusteuern und zu erreichen.

WER SIND DIE GRÖSSEN DES YOGA?

Die zentrale Frage nach dem Zusammenspiel der beiden Wesen des Selbst bewegte alle großen Denker Indiens. Vyāsa, der poetische Verfasser der Bhagavadgītā, und Buddha, der gütige Lehrer des Mitempfindens, sind zwei Größen unter ihnen. Der bedeutendste und zugleich wichtigste Lehrer des Yoga ist Patañjali. Die von ihm überlieferte Schrift heißt »Yogasūtra« und ist mit nur 195 Sätzen so kurz, dass der gesamte Text auf einer Seite vollständig gedruckt werden kann. Das Yogasūtra ist kein Buch voller Sprüche; es will niemanden von irgendwelchen Ideen überzeugen; es holt nie weit aus. Wie der allererste Satz sagt, liegt hier ein Text vor, der auf Erfahrung basiert. Er ist wie ein Reisebericht über den Weg eines Menschen in Richtung essentieller Freiheit. Hierin liegt die Größe des Yogasūtra.

WAS HEISSTYOGASŪTRA?

Sūtra bedeutet Faden und ist eine Dichtungsform des Sanskrit, der alten Sprache Indiens, die während der Kolonialzeit der Briten immer mehr an Bedeutung verlor. Die Sūtra-Form benutzt keine grammatikalisch vollständigen Sätze. Sie verzichtet auf alle Wörter, die für die Sinngebung überflüssig sind. Das fordert die Leser eines solchen Textes dazu auf, die Sätze immer nur in ihrer Verbindung zu betrachten und jeden Satz als wichtiges Glied genau zu untersuchen und zu verstehen, denn der Zusammenhang der einzelnen Sätze gleicht einer Perlenkette, aus einem Faden bestehend, der einzelne kostbare Perlen zusammenhält.

In den vergangenen beiden Jahrtausenden gab es immer wieder neue Kommentare zum Yogasūtra. Viele dieser wertvollen Bücher helfen uns heute, diesen Text besser zu verstehen, der die Quellschrift des Yoga darstellt. Im letzten Jahrhundert hatten wir in Südindien das besondere Glück, in Sri T. Krishnamacharya einen außergewöhnlichen Lehrer zu haben, der meisterhaft das Yogasūtra interpretierte. Dadurch, dass er auch über große Kenntnisse anderer indischer Wissenssysteme verfügte, konnte er diese Schrift sehr differenziert darlegen. Sein Sohn und Schüler Sri T. K. V. Desikachar, der dieses Wissen in seiner unmittelbaren Nähe erfahren durfte, versteht auf spannendste Weise, es auf unsere Zeit und auf die aus ihr hervorgehenden Fragen anzuwenden.

WAS IST DIE ZENTRALE IDEE DESYOGASŪTRA?

Nicht im Besiegen von Feinden oder in der aktiven Gestaltung dessen, was uns umgibt, liegt eine sehr weitgehende und sehr tiefe Lösung des Problems, wie das menschliche Leiden verringert werden kann, sondern in dem, was wir mit unserem Geist tun. Diese Feststellung ist der Ausgangspunkt des Yogasūtra. Es geht darum, das meinende, denkende Selbst zu erforschen und zu verstehen. Das Yogasūtra inspiriert uns, ihm auf die Schliche zu kommen, um einen klaren Weg aus Schwierigkeiten zu finden.

WOZU DIESES BUCH?

Es ist mein Glück, dass ich die Rezitation und Erläuterung des Yogasūtra bei meinem Lehrer Sri T. K. V. Desikachar erlernen konnte. Ihm verdanke ich mein ganzes Wissen über das Yogasūtra. In den letzten zwölf Jahren habe ich unzählige Vorträge und Lehrgänge über das Yogasūtra gehalten. Seine Inhalte wurden mit großer Begeisterung und Staunen aufgenommen. Dabei ist mir deutlich geworden, was dieser Text in unserer Zeit für eine Rolle spielen kann. Heute, da der Westen mühsam versucht, eine Brücke zwischen Körper und Geist zu schlagen und die Trennung zwischen Psychologie, Religion, Philosophie und den Naturwissenschaften aufzuheben, kann das Yogasūtra viele wertvolle Erkenntnisse vermitteln.

Das Interessante am Yogasūtra ist außerdem die Tatsache, dass in ihm sehr viele Lösungsmodelle für unterschiedliche Fragen zu finden sind, die sich auch in unserem modernen Leben stellen. Die Beschäftigung mit diesem Text kann den Leser zur Entdeckung vieler Antworten auf seine individuellen Fragen führen. Dies ist ein Arbeitsbuch. Es enthält eine Zusammenfassung jedes der vier Kapitel und außerdem eine Übersetzung der einzelnen Sūtras in Satzform sowie eine detaillierte Wort-für-Wort-Übersetzung. Erläuterungen der einzelnen Sūtras ergänzen die vorliegende Ausgabe.

DAS PROBLEM DER FREMDBEGRIFFE:

Um sich dem Inhalt des Yogasūtra zu nähern, ist es zweckmäßig, erst einige zentrale Begriffe näher kennen zu lernen, da für diese Begriffe der Sanskritsprache keine treffenden Synonyme in europäischen Sprachen gefunden werden können.

Yoga entstammt der Wortwurzel »yuj«, deren Bedeutung »anbinden« ist. Im Geist des Yogasūtra bedeutet das Wort Yoga einerseits den Zustand der Anbindung, in dem der Mensch frei von jeglichen flüchtigen Überzeugungen mit der für ihn innigsten Wirklichkeit verbunden ist, und andererseits die Schritte, die helfen, diesem Zustand näher zu kommen.

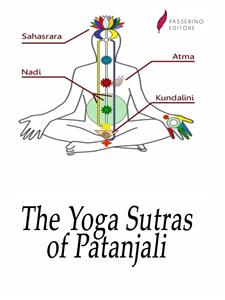

Draṣṭā ist wörtlich »das Sehende«, das diese innigste Wirklichkeit getrennt von sämtlichen Meinungen, Einbildungen und Kenntnissen, die sie umhüllen, sieht. Es handelt sich um die wahrnehmende Essenz des lebendigen Wesens. Es ist das innere Auge, das in der sich wandelnden Biographie eines Lebewesens eine Kontinuität darstellt. Es wird auch Puruṣa, »das Bewohnende«, genannt, um hervorzuheben, dass in einem Verhältnis, das dem zwischen einem Gebäude und seinem Bewohner gleicht, eigentlich das Wohl des Bewohners das Maß für die Stimmigkeit des Gebäudes setzen sollte. Ein weiterer Name für Draṣṭā ist Cit,»das Erkennende«.

Citta, »das Meinende«, ist jener Geist, der vorgibt zu sehen und zu erkennen, es aber in Wirklichkeit nicht tut. Der Begriff Citta umfasst den ganzen mentalen Bereich. Er ist das geistige Gebäude, bestehend aus Eindrücken, Erinnerungen, Meinungen, Träumen, Illusionen, Konditionierungen usw. Die meisten Erkenntnisse, Überzeugungen, unser Glaube, Feststellungen und Rückschlüsse im alltäglichen Leben stammen aus diesem Teil unseres Wesens. Insofern sind sie unstet, beeinflussbar und relativ. Citta als denkendes Wesen produziert relative Theorien und Wahrheiten, die im Laufe der Zeit vom selben Denkwesen verdrängt und überholt werden. Es ist der Geist, der uns durch seine konstante Aktivität mit dem Gefühl von Lebendigkeit erfüllt und dadurch eine überdimensionale Rolle in unserem Bewusstsein einnimmt. Auf diese Weise sorgt er dafür, dass der sehende Kern Draṣṭā im Bewusstseinshintergrund gefangen bleibt. Citta ist das, was meint, und deshalb vorgibt, Cit, »das Erkennende«, zu sein.

Saṃskāra, »das Angewöhnte/Erworbene«, deutet auf die Wucht, mit der das Mentale, basierend auf Erinnerungen und bekanntem Wissen, unser Verhalten prägt und die Neigung unserer Handlungen fast vorbestimmt. Die Wirkung der Saṃskāras ist oftmals fragwürdig, denn ihr liegen Kenntnisse aus der Vergangenheit zugrunde, die unter den neuen Umständen der Gegenwart nicht immer eine angemessene Gültigkeit haben.

Kleśa ist »das Störende«, der tief liegende Handlungskeim, der den Saṃskāras ihre Wucht verleiht. Die Ichbezogenheit ist ein solcher störender Trieb, der einerseits für die Selbstwahrnehmung eine Notwendigkeit darstellt, andererseits aber zu einer die Wahrnehmung trübenden eigenwilligen Kraft ausarten kann. Eine andere Auswirkung dieser störenden Instanz, die in uns verwurzelt ist, ist die Angst. Angst hat eine wichtige Funktion in jedem Lebewesen, so auch im Menschen. Sie wirkt aber häufig losgelöst von ihrem ursprünglichen Sinn, stört die klare Wahrnehmung und treibt uns zu falschen Einschätzungen, die unsere Handlungen bestimmen.

Avidyā heißt falsche Erkenntnis. Kleśas trüben die Wahrnehmung und führen zur Verwechslung, so dass wir die Ursache nicht von der Wirkung, das Beständige nicht vom Vergänglichen und das nachhaltig Erfreuliche nicht vom kurzfristig Erheiternden unterscheiden können. Diese Täuschung ist Avidyā.

Zur Schreibweise der Sanskritwörter:

Die Fremdwörter sind alle in der international anerkannten Übertragungsweise der Sanskrit-Schrift in die europäische Schrift gehalten. Das Wort Sanskrit verrät schon die Fehler, die in Übertragungen enthalten sein können, denn die Sprache heißt eigentlich Saṃskṛt,was übersetzt »eine vollkommene Sprache« bedeutet. Selbst das Wort Yogasūtra müßte Yogasūtram in der Singularform oder Yogasūtrāṇi in der Pluralform lauten.

Die Wortübersetzungen lehnen sich an die Aussagen, die in dieser Lehrschrift gemacht werden, an.

Die gewählte grammatikalische Form der Wörter ist eine, die im Text erscheint. Im Sanskrit werden die Hauptwörter dekliniert: Das Wort bala heißt Kraft (YS 3.46). Dieses Wort erscheint in anderen Textstellen in deklinierter Form:

balādīni

Kraft usw. (3.24)

balāni

Kräfte (3.23)

baleṣu

in den Kräften (3.24)

Als Substantiv schreibt sich dieses Wort, das ein Neutrum ist, balam.

Bei den Übersetzungen sind wie üblich die nominativischen Singular-Wörter auf ihre Grundform reduziert: āsanam (neutrum) wird āsana geschrieben, samādhiḥ (maskulinum) wird samadhi geschrieben und dhāraṇā (femininum) bleibt dhāraṇā.

Am Ende des Buches ist ein Glossar mit allen Sanskrit-Wörtern, die im Yogasūtra erscheinen. Um es übersichtlich zu halten, sind nicht alle Formen eines Wortes übersetzt, die irgendwo im Text erscheinen, sondern meist nur die Grundform.

DIE SANSKRITBUCHSTABEN UND IHRE AUSSPRACHE:

a

kann

ā

Kahn

i

Kind

ī

Brise

u

kurz

ū

Kuhle

ṛ

r mit zurückgezogener Zunge

e

Kehle

ai

Keim

o

Kohle

au

Kraut

ṃ

nasal klingend

ḥ

der vorhergehende Vokal wird leicht ausgehaucht

ṅ

Hang

c

Tschechien

j

Dschungel

jñ

wie »gnj«

ñ

Señor (wie »nj«)

ṭ

t mit zurückgezogener Zunge und Zungenspitze am Gaumen

ḍ

d mit zurückgezogener Zunge und Zungenspitze am Gaumen

ṇ

n mit zurückgezogener Zunge und Zungenspitze am Gaumen

t

t mit Zungenspitze unter der oberen Zahnreihe

d

d mit Zungenspitze unter der oberen Zahnreihe

y

ja

v

wann

ś

ich (Zungenspitze hinter dem Unterkiefer)

ṣ

Muschel (Zunge zurückgezogen und Zungenspitze am Gaumen)

s

Muss

Samādhi-Pāda

DIE VOLLKOMMENE ERKENNTNIS

Zusammenfassung des 1. Kapitels

Das erste Kapitel heißt Samādhi-Pāda oder der Abschnitt über Samādhi, was ein anderes Wort für den Zustand des Yoga ist.

DER AUSGANGSPUNKT (1)

Yoga ist Wissen über das menschliche Wesen. Es ist ein Wissen, das auf Erfahrung basiert. Die Aussagen des Yogasūtra berufen sich nicht auf intellektuelle Auseinandersetzungen. Insofern kann die Gültigkeit dieser Aussagen genauso wenig intellektuell überprüft werden wie die Frage, ob ein Apfel den Hunger stillt oder nicht. Yoga ist die Erkenntnis, die entsteht, wenn unsere geistigen Aktivitäten still und ausgeglichen sind. Immer dann, wenn diese geistigen Aktivitäten nicht in einem stillen Gleichgewicht sind, verfärben sie unsere Erkenntnisse. Mit anderen Worten, wie wir jemandem zuhören, wird davon beeinflusst, was wir über ihn denken. Das ist der Ausgangspunkt des Erfahrungsberichtes des Yoga.

WAS IST DER GEIST UND WAS SIND SEINE AKTIVITÄTEN? (2–11)

Yoga verwendet für »Geist« ein eigenes Wort, und zwar Citta, das meinende Selbst. Was ist dieses Citta? Wenn wir den Körper öffnen, werden wir kein Citta finden. Es ist nicht richtig zu sagen, dass es in der Herzgegend ist, denn manchmal ist es mehr im agilen Kopf. Aber auch dort ist es nicht, denn manchmal wird es in den Emotionen spürbar, was doch eher auf die Herzgegend verweist. Manchmal steht es in Verbindung mit einem ganz konkreten Körperschmerz, z.B. im Fuß. Das Citta ist überall. Es lässt sich nicht zuordnen, aber wir können es beschreiben. Da das Citta keinen bestimmten Ort hat, kann es auch keine Form haben, die sich beschreiben lässt. Es kann daher nur über seine Tätigkeiten definiert werden. Ähnlich wie z.B. die Anziehungskraft eines Magneten, die wir nicht sehen, aber deren Wirkung wir spüren und deren Felder wir beschreiben können.

Smṛti: Beim Nachdenken darüber, was zu den Funktionen des Citta gehört, zeigt sich u.a. die Fähigkeit der Erinnerung. Jemand erinnert sich, wie er ein Problem, das zum wiederholten Male auftaucht, zuletzt gelöst hat. Das ist für ihn sehr bedeutsam, weil er dadurch sein jetziges Leiden auflösen kann. Die Erinnerung ist eine äußerst wichtige Tätigkeit, in der sich das Citta zeigt. Es kann aber auch vorkommen, dass der Nachdenkende aufgrund einer intensiven Erinnerung eine Methode verwendet, die für sein momentanes Leiden unpassend ist. Das Gedächtnis kann hilfreich sein, aber es kann auch Leiden verursachen oder verstärken. Die Cittavṛtti, die Tätigkeiten des Citta, sind manchmal Teil des Problems und manchmal Teil der Lösung.

Vikalpa: Manchmal lässt sich eine Lösung auch dadurch finden, dass man die Augen schließt und sich vorstellt, wie eine andere Person das Problem angehen würde. Man stellt sich Dinge vor, die gar nicht da sind. Das ist ebenfalls eine Fähigkeit des Citta. Mit Hilfe der Vorstellungskraft ist es möglich, eine Lösung für das Problem zu finden. Allerdings kann die Vorstellungskraft das Problem auch verstärken, indem man sich Komplikationen ausmalt, die gar nicht eintreten werden. Die Vorstellungskraft kann demnach einerseits hilfreich sein und andererseits zu einem Hindernis werden.

Nidrā: Es kommt auch vor, dass Leiden sich dadurch auflöst, dass jemand für eine Weile nicht an sein Problem denkt. Das geschieht beispielsweise während des tiefen Schlafes. Wo war währenddessen sein Gedächtnis, seine Phantasie, wo war sein Problembewusstsein, warum hat er seinen Schmerz nicht gespürt? Der Tiefschlaf ist ein heilsamer Zustand, in dem das Citta ganz zur Ruhe kommt, aber es ist nicht die Heilung. Ein chronisches Problem wird nach dem tiefen Schlaf nicht ganz verschwunden sein. Ebenso werden tiefgründige Fragen wie: »Warum leide ich als Mensch?«, »Aus welchem Grund bin ich hier?« nicht durch tiefen Schlaf gelöst.

Āgama-Pramāṇa: Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass jemand ein Problem nicht allein bewältigen kann und von einem Arzt oder Lehrer einen Rat erhält. Eine Lösung muss nicht immer direkt aus dem Citta kommen. Das Zuhören und das Interpretieren von Aussagen aus einer anderen Quelle können helfen, eine Lösung zu finden. Die Wahrheitsfeststellungen einer anderen Person zu übernehmen ist auch eine Fähigkeit des Citta.

Anumāna-Pramāṇa: Außerdem verfügt das Citta über die Möglichkeit, zwischen einzelnen Informationen Zusammenhänge herzustellen und so unter Umständen eine Lösung zu finden. Das ist die Intelligenzkraft, die Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen. Beispielsweise könnten ein Gedanke aus dem Gedächtnis, einer aus der Phantasie, einer aus der direkten Wahrnehmung und eine übernommene Äußerung von jemand anderem auf der Ebene des Citta kombiniert werden und dadurch zu einer neuen Lösung führen.

Pratyakṣa-Pramāṇa:Darüber hinaus gibt es noch eine Tätigkeit des Citta, die tiefer gehend ist. Wenn die Lösung weder durch Nachdenken noch durch den Rat einer Vertrauensperson oder das Nachschlagen in einem Buch, und auch nicht aus dem Gedächtnis heraus auftaucht, sondern klar erkannt wird wie ein Gegenstand, der direkt vor den Augen sichtbar ist, dann wird das mit dem Begriff »unmittelbare Erkenntnis« (Pratyakṣa-Pramāṇa) bezeichnet. Der Mensch befindet sich in einer problematischen Situation und sieht auf einmal die Lösung ganz klar vor Augen. Er sieht, woher sein Leiden kommt, warum er als Mensch hier ist. Er sieht die Lösung wie einen Blitz. Das ist kein vages Empfinden mit Hilfe der Vorstellungskraft, sondern ein unmittelbares Sehen, das mit großer Klarheit verbunden ist. Er sieht die Lösung so klar und eindeutig vor seinen Augen wie seine eigene Handfläche.

Durch das Übernehmen von glaubwürdigen Aussagen einer anderen Person (Āgama-Pramāṇa), über die Fähigkeit der Schlussfolgerung (Anumāna-Pramāṇa) oder manchmal durch ganz unmittelbares Wahrnehmen (Pratyakṣa-Pramāṇa) kommen wir zur Feststellung der Wahrheit.

Vipakyaya: Oft aber meinen wir nur, dass etwas die Wahrheit ist, und stellen später fest, dass wir uns getäuscht haben. Manchmal gibt unsere Wahrnehmung eine ganz eindeutige Antwort, die sich später aber doch als falsch erweist. Das Citta