9,99 €

Mehr erfahren.

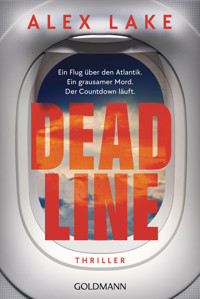

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Passagiere dachten, das Flugzeug bringt sie nach Hause. Doch die Pilotin hegt einen tödlichen Plan …

In freudiger Erwartung besteigen Jill und ihre Kollegen nach einer Vorstandssitzung den Privatjet ihrer Firma, um nach Hause zu ihren Familien in Portland zu fliegen. Das Wetter ist gut, die Sicht klar, Turbulenzen sind nicht zu erwarten. Doch kurz nach dem Abflug meldet sich die Pilotin über die Lautsprecher. Anstatt Jill und ihre Kollegen zu begrüßen, hat sie den Jet aufs offene Meer hinausgesteuert und stellt den Passagieren ein schockierendes Ultimatum: An Bord befindet sich ein Mörder, und sie wird die Maschine erst wieder auf Kurs bringen, wenn derjenige gesteht. Der Schuldige hat dreißig Minuten Zeit, um die Wahrheit zu sagen – sonst stürzt das Flugzeug in den Atlantik …

»Rasant, unglaublich fesselnd und beängstigend. Großartig!« John Marrs

Absoluter Nervenkitzel – ein atemloser Thriller für alle Leser*innen von Julie Clark und T. J. Newman.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

In freudiger Erwartung besteigen Jill und ihre Kollegen nach einer Vorstandssitzung den Privatjet ihrer Firma, um nach Hause zu ihren Familien in Portland zu fliegen. Das Wetter ist gut, die Sicht klar, Turbulenzen sind nicht zu erwarten. Doch kurz nach dem Abflug meldet sich die Pilotin über die Lautsprecher. Anstatt Jill und ihre Kollegen zu begrüßen, hat sie den Jet aufs offene Meer hinausgesteuert und stellt den Passagieren ein schockierendes Ultimatum: An Bord befindet sich ein Mörder, und sie wird die Maschine erst wieder auf Kurs bringen, wenn derjenige gesteht. Der Schuldige hat dreißig Minuten Zeit, um die Wahrheit zu sagen – sonst stürzt das Flugzeug in den Atlantik …

»Unmöglich aus der Hand zu legen!« Daily Mail

Autor

Alex Lake ist ein britischer Romanautor, geboren in Nordwestengland. Sein Debüt »After Anna« ist der erste unter diesem Pseudonym verfasste Roman des Autors und wurde auf Anhieb ein Sunday Times-Bestseller. Der Autor lebt heute im Nordosten der USA.

Alex Lake

Deadline

Thriller

Aus dem Englischen von Peter Beyer

Die englische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Final Call« bei HarperCollins UK, London.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe Dezember 2025

Copyright © 2023 by Alex Lake

Copyright © dieser Ausgabe 2025

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich

Pflichtinformationen nach GPSR.)

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: FinePic®, München

Redaktion: Eva Wagner

ES · Herstellung: ik

Satz: KCFG-Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-32490-2V001

www.goldmann-verlag.de

Für Sharad und Adam

Erster Teil

23. Dezember 2022

Die Pilotin

Die Checkliste vor dem Abflug war abgeschlossen. Triebwerke, Hydraulik, Treibstoff: alles in Ordnung. Es herrschte klares Wetter. Kein Regen, kein Wind, kein Schnee, trotz der Jahreszeit. Es würde ein ruhiger Flug werden.

Zumindest was Turbulenzen anging.

Sie hatte schon Hunderte Flugstunden absolviert, aber ihre Handflächen waren schweißnass, und ihr Herz raste so schnell wie bei ihrem ersten Flug.

Sogar schneller. Dies war für sie der wichtigste Flug, den sie je absolvieren würde. Ihr weiteres Leben – und das ihrer Passagiere – würde davon abhängen, was auf diesem Flug geschah. Wie glücklich und erfüllt ihr Leben sein würde. Wie viel Sinn und Zweck es haben würde.

Wie lange es noch währen würde? Jahrzehnte? Jahre? Monate?

Oder nur Stunden.

Dem äußeren Anschein nach und für sämtliche Passagiere war es ein völlig normaler Flug. Der Flug eines Firmenjets, der Führungskräfte für die Weihnachtstage nach Hause brachte.

Aber der Schein konnte trügen. An diesem Flug war nichts normal, rein gar nichts. Und es würde nicht lange dauern, bis dies jedem an Bord aufgehen würde.

Ihrer aller Leben würde sich für immer verändern.

Eine Bewegung vor dem Hangar zog ihre Aufmerksamkeit auf sich, und sie blickte aus dem Cockpitfenster. Die Tür zum Büro stand offen, und eine Frau in einem roten Wollmantel und in dunkler Hose schritt auf das Flugzeug zu, das Handy dicht ans Ohr gepresst.

Die Pilotin überprüfte die Passagierliste. Bislang hatte sie sechs gezählt. Dies war die siebte und letzte Person, die an Bord kommen würde.

Sie erkannte sie. Es war Jill Stearns, CEO eines der größten Lebensmittelkonzerne des Landes – der ganzen Welt.

Sie teilte dem Tower über ihr Headset mit, dass die Maschine startklar war. Dabei ließ sie ihre Stimme tief und männlich klingen und sprach mit lang gezogenem Südstaaten-Akzent. »Boarding completed. Geben Sie mir Bescheid, wenn ein Slot frei ist.«

Nach kurzem statischem Rauschen antwortete eine männliche Stimme tief und ruhig: »Wann immer Sie bereit sind. Ist ein ruhiger Tag hier, wie immer.«

Tatsächlich ging es auf solchen Flughäfen in der Regel beschaulich zu. Es waren kleine, lokale Flugfelder, hauptsächlich für Fracht- und Privatflugzeuge genutzt, es gab keine Sicherheitskontrollen, keine Gepäckscans, keine Ausweiskontrollen. Man spazierte einfach zum Flieger, als wäre er eine Limousine mit Chauffeur.

Das machte diese Sache wesentlich einfacher. Es machte sie überhaupt erst möglich.

Sie warf einen Blick auf den leeren Sitz neben sich. Sie würde darauf bauen müssen, dass der Tower nicht mit dem zweiten der beiden Piloten, die eigentlich hätten an Bord sein sollen, sprechen wollte, denn sonst würden sie herausfinden, dass sie die einzige Pilotin an Bord war, und ihr die Startfreigabe verweigern.

Allerdings spielte eine offizielle Erlaubnis zu diesem späten Zeitpunkt keine Rolle mehr. Sie brauchte sie nicht. Sobald alle an Bord waren, würde sie das Flugzeug über die Startbahn und dann hinauf in den Winterhimmel bringen. Sie war nach all diesen Jahren nicht so weit gekommen, um jetzt noch einzuknicken.

Jill Stearns

Ihr Handy klingelte, als sie gerade aus dem Hangar trat. Sie blickte auf das Display. Die Nummer ihrer Tochter Mila wurde angezeigt. Wäre es jemand anders gewesen, vielleicht ein Kollege aus der Geschäftsführung oder ein Banker, der ihr alles Gute für die Feiertage wünschen wollte, dann hätte sie den Anruf angenommen und wäre noch während des Gesprächs an Bord der Maschine gegangen. Die anderen Passagiere, ihre Mitarbeiter, konnten solche Gespräche ruhig mithören. Es würde sogar dazu beitragen, den einen oder anderen daran zu erinnern, dass sie die Chefin war.

Aber ein Gespräch mit Mila stand auf einem anderen Blatt. Das war etwas Persönliches, und sie vermischte Privates nicht mit Beruflichem. Außerdem hatten sie und Mila sich nicht immer besonders gut verstanden. Jetzt, wo ihre Tochter das College verlassen hatte und ins Berufsleben eingestiegen war, lief es zwar besser, aber die Teenagerjahre – so nannte Jill sie, »die Teenagerjahre«, als wären sie ein abstraktes, weit entferntes Ereignis, das jemand anders miterlebt hatte – waren schon eine kleine Herausforderung gewesen, wenn man mit »kleine Herausforderung« einen täglichen Kleinkrieg meinte. Irgendwann hatte sich ihre Tochter von einer süßen, kleinen Freundin, die neben ihr entlangtrottete und – zumindest in Jills Erinnerung – bewundernd zu ihr aufblickte, in eine mürrische, bierernste Teenagerin verwandelt, die alles an ihrer Mutter hasste und mit allem, was sie sagte, anscheinend aus Prinzip nicht einverstanden war.

Ich glaube, ich muss das Auto in die Werkstatt bringen, hatte sie, Jill, einmal gesagt, als sie auf dem Weg zu Milas Fußballtraining die Bremsen quietschen hörte.

Und warum?

Weil die Bremsen abgenutzt sind.

Nein, sind sie nicht.

Sie trat auf das Bremspedal, und die Bremsen gaben ein gequältes Geräusch von sich.

So hören sich abgenutzte Bremsen an.

Nein, tun sie nicht.

Ich wusste gar nicht, dass du dich mit Autos auskennst.

So wie du?

Tja, ich bringe es in die Werkstatt. Mal sehen, was die sagen.

Die werden sagen, dass es nicht die Bremsen sind. Es sind offenkundig nicht die Bremsen.

Warum hört man es dann nur, wenn ich bremse?

Mila schnaubte und sagte kein Wort mehr. Als sie den Fußballplatz erreichten, starrte sie ihre Mutter zornig an. Ich hasse dich. Du bist so eine Besserwisserin, und dabei weißt du gar nichts.

Jill wollte antworten: Wirklich? Komisch, dass ich die millionenschwere Geschäftsführerin eines Weltkonzerns bin, der die Aktionäre komplexe Entscheidungsfindungen anvertraut haben, die Tag für Tag das Leben von Tausenden und Abertausenden von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten beeinflussen. Vielleicht weiß ich also wirklichetwas. Vielleicht weiß ich ja doch ein kleines bisschen.

Aber das sprach sie nicht aus. Sie sah nur zu, wie ihre Tochter auf das Spielfeld trabte, wo sie mit der Trainerin – Annette, die Mom ihrer Freundin Fern – einen Fistbump machte und sie dann umarmte.

Sie umarmte. Jill hätte alles dafür gegeben, von ihrer Tochter so herzlich und natürlich umarmt zu werden.

Danach lachte Annette, löste die Umarmung und zeigte auf einen Stapel Hütchen. Mila lief hin und stellte sie mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht auf.

Sie hasst nur mich, dachte Jill. Und das ist wirklich unfair. Ich bin ihre Mom. Ich tue alles für sie, ermögliche ihr alles, was sie sich nur wünscht. Und trotzdem hasst sie mich?

Ihr war klar, dass diese Reaktion kindisch und von Selbstmitleid geprägt war und dass ihre Tochter ein typischer Teenager war. Aber das half ihr nicht. Sie fühlte sich zurückgewiesen und ungeliebt.

Und jetzt rief Mila an. Ein Schauer der Angst überkam Jill. Es konnte zwar durchaus etwas Alltägliches sein – Wann kommst du nach Hause, Mom? –, aber Jill trug noch viele Narben vom Trauma früherer Telefonate mit ihrer Tochter. Ja, sie stritten jetzt weniger, aber weniger hieß nicht nie, und wenn es erst einmal anfing, konnte es ziemlich schnell eskalieren, vor allem, wenn bestimmte Themen zur Sprache kamen. Und sie wollte nicht, dass irgendwer das mitbekam.

Deshalb blieb sie auf halbem Weg zum Flugzeug stehen und nahm den Anruf entgegen.

»Hi«, begrüßte sie ihre Tochter. »Was gibt’s?«

»Hi, Mom. Wann bist du wieder zu Hause?«

Jill schaute auf ihre Uhr. »Ich steige gerade in den Flieger. Es ist jetzt zwei Uhr, also sollte ich so gegen vier zurück sein.«

»Okay. Super. Archie und ich wollten dich nämlich in ein Restaurant zum Abendessen einladen.«

Sie beide wollten sie einladen? Das war eine Premiere. Jill fragte sich, was für ein Essen es wohl genau werden würde. McDonald’s vielleicht oder KFC?

Vor allem aber fragte sie sich, aus welchem Grund.

»Wirklich?«, fragte sie und gestattete sich dann eine kleine Notlüge. »Das ist aber eine nette Überraschung. Was ist der Anlass?«

»Nichts.«

»Nichts? Ihr wolltet mich einfach nur zum Essen einladen?«

»Es gibt da schon etwas. Wir haben Neuigkeiten.«

Jill drehte sich um und blickte zum Hangar zurück.

»Was für Neuigkeiten?«

Die Pilotin

Sie war stehen geblieben. Die Frau in dem roten Mantel, Jill Stearns, CEO, war aus dem Hangar getreten und hatte das Flugzeug angesteuert, war dann jedoch stehen geblieben.

Jetzt drehte sie sich um und blickte zum Hangar zurück.

Der Pilotin krampfte sich der Magen zusammen. Sie war in dem Moment stehen geblieben, als sie ans Handy gegangen war. Warum? Mit wem sprach sie da?

Aus welchem Grund rief jemand sie gerade jetzt an? Wusste jemand, was passieren würde? Wie konnte das sein?

Das war unmöglich. Keiner sonst wusste davon.

Sie schaute auf den leeren Sitz neben sich.

Vielleicht hatte jemand das Fehlen eines Co-Piloten bemerkt? Oder man hatte ihn – und den Piloten, der auf ihrem Platz hätte sitzen sollen – gefunden, befreit und Alarm geschlagen? Sie brachte sich die Situation der beiden noch einmal so in Erinnerung, wie sie sie zurückgelassen hatte: Nein, sie hatten sich noch nicht befreien können, da war sie sich sicher.

Aber warum war die Frau dann stehen geblieben? Was ging hier vor?

Sie stand auf und legte eine Hand auf den Knauf der Cockpittür. Sie zögerte, denn sie hatte die Tür eigentlich geschlossen halten wollen, damit niemand sie zu Gesicht bekam. Aber sie musste dieser Sache auf den Grund gehen. Vielleicht konnte sie mithören, was Stearns sagte.

Sie entriegelte die Tür, drückte sie auf und trat in die Bordküche. Dann zog sie die Tür hinter sich wieder zu, damit niemand bemerken konnte, dass sich niemand sonst im Cockpit befand, und ging zur Flugzeugtür. Zu ihrer Linken konnte sie einen Blick in die Kabine werfen. Sie war klein. Es gab nur sieben Sitze, die bis auf einen alle besetzt waren.

Sie trat auf die oberste Stufe der Gangway hinaus und starrte zu Stearns hinüber, angestrengt darauf bedacht, mitzuhören, was sie sagte. Aber sie konnte kein Wort verstehen.

Stearns stand nach wie vor mit dem Gesicht zum Hangar. Die Pilotin ging die Stufen hinunter. Vielleicht konnte sie die Frau fragen, was sie aufhielt, ihr sagen, dass sie einen Slot für den Abflug hatten und dass es ihr sehr leidtäte, sie aber sehr dankbar wäre, wenn sie bitte in Kürze einsteigen könnte?

Was aber, wenn sie dann sagte: »Nein, danke, aber ich bleibe, wo ich bin«? Was dann?

Dann wäre ihr Plan gescheitert, bevor er überhaupt in die Gänge gekommen war. Jahrelange Vorbereitungen mit einem Schlag zunichtegemacht.

Dazu durfte es nicht kommen. Sie musste etwas unternehmen, und zwar sofort. Sie musste sie an Bord zerren, die Cockpittür verriegeln und losfliegen.

Sie stieg die Stufen der Gangway hinunter, trat auf die Rollbahn und ging auf Stearns zu. Als sie nur noch wenige Meter entfernt war, drehte sich Stearns zu ihr um. Sie hatte ihr Telefonat beendet und ließ die Hand mit dem Handy sinken. Sie runzelte die Stirn, trug einen Ausdruck der Besorgnis im Gesicht.

Sie weiß es, dachte die Pilotin. Irgendwie hat sie es erfahren.

Dann aber lächelte Stearns, rang sich ein verkrampftes, angespanntes Lächeln ab.

»Tut mir leid«, sagte sie. »Diesen Anruf musste ich annehmen. Sind wir startklar?«

Die Pilotin nickte.

Stearns starrte sie an. »Sind Sie neu?«

»Ja.«

»Ich bin Jill.« Sie reichte ihr die Hand. Die Pilotin schüttelte sie kurz, wohl wissend, dass sie feuchte Hände hatte.

»Sarah Daniels«, stellte sie sich vor.

»Freut mich, Sie kennenzulernen.« Stearns ging auf die Maschine zu. Mit vor Erleichterung weichen Knien folgte ihr die Pilotin. Ihre Beine zitterten, und es kostete sie Mühe, die Fassung zu bewahren.

Stearns stieg die Stufen hinauf und wandte sich nach rechts. Die Pilotin sah sich auf dem Flugfeld um und fragte sich, ob jemand – ein Polizist, irgendein Offizieller – auf sie zustürmen würde.

Doch nichts geschah.

Lächelnd stieg sie wieder in die Maschine, schloss die Kabinentür und betrat das Cockpit.

Jetzt gab es kein Zurück mehr.

Chip Markham

Charles – Chip – Markham blickte von seiner Zeitung auf – er hasste es, auf einem Tablet oder Handy zu lesen –, als Jill Stearns ihr Gepäck verstaute. Es war ein eleganter, mehrfarbiger Rucksack, der zum Ausdruck brachte: Schauen Sie mich an, ich bin die Geschäftsführerin eines großen Lebensmittelkonzerns, aber sehen Sie doch nur, wie lässig und modern ich daherkomme. Er unterdrückte ein Lächeln. Es war wirklich sehr durchschaubar.

Er lehnte sich in seinem Sitz zurück, neigte den Kopf zurück und streckte den Hals so weit wie möglich. Etwas knackte, und die Spannung in seiner Nackenmuskulatur löste sich. Was blieb, war ein Gefühl tiefer Erleichterung. Er würde einen Arzt aufsuchen und es untersuchen lassen. In letzter Zeit hatte sich in seinem Hinterkopf ein unangenehmes Gefühl aufgebaut, eine Art Anspannung, die sich nur dadurch lösen ließ, dass er den Hals streckte, bis es knackte.

In seinem Alter hasste er es, mit irgendwelchen sonderbaren Beschwerden zum Arzt zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort Oh, keine Sorge, das wird schon wieder lautete, wurde immer geringer, stattdessen stieg die Wahrscheinlichkeit von Untersuchungen und Analysen und Scans und – im schlimmsten Fall – von Diagnosen.

Die Pilotin – er kannte sie nicht – verriegelte die Flugzeugtür und ging ins Cockpit. Sie würden bald in der Luft sein, und hinterher würde er sich zu Hause einen ordentlichen Scotch genehmigen und sich ein paar Kapitel aus dem Buch über General Patton zu Gemüte führen, das er gerade las. Ein zweistündiger Flug, mehr oder weniger, dann noch dreißig Minuten bis zu seinem Haus in Cape Elizabeth, und dann würde er es sich in seinem Sessel am Fenster mit Blick auf den Ozean gemütlich machen.

Gott sei Dank gab es den Firmenjet.

Der Rest der Welt drängelte sich in schmutzigen, überfüllten Flughäfen, rangelte um einen etwas besseren Sitzplatz, hoffte, dass der Flug nicht verspätet war oder gestrichen wurde, und konnte aus einem Angebot an fettigen Sandwiches und überteuerten Drinks wählen. Das Leben war trostlos für die meisten, besonders in den letzten Jahren. Die Leute liefen mit FFP2-Masken herum, voller Angst, sich von den Menschen um sie herum irgendeine schreckliche Krankheit einzufangen, konnten ihnen aber nicht aus dem Weg gehen.

Er hingegen saß nun hier, in einem Flugzeug, das fast sein eigenes war. Ein Flieger, der pünktlich abheben und ihn und seine Kollegen so schnell und so bequem wie möglich an ihr Ziel bringen würde.

Auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie hatte es eine Überprüfung der Ausgaben gegeben, und dabei war die Frage aufgekommen, ob ein Firmenflugzeug notwendig war. War es wirklich eine notwendige Ausgabe von Firmengeldern? War ein Firmenjet in Zeiten, in denen Menschen ums Überleben kämpften, wirklich gut fürs Image? (Er hasste den Ausdruck gut fürs Image, das war verdammt dämliche Beratersprache.) Und war es nicht auch eine Katastrophe für die Umwelt? Er hatte klare Vorstellungen darüber, was die Antwort betraf, aber die Frage stand nun mal im Raum: War es leitenden Angestellten nicht zuzumuten, auch Linie zu fliegen?

Das war es, sagte Chip. Und sie würden es auch tun, falls die Überprüfung zu dem Ergebnis kam, dass dies die beste Lösung sei. Nichts war ausgeschlossen – alle Argumente würden auf die Waagschale gelegt und angemessen entschieden werden.

Und das wurden sie auch. Gründlich und mit aller gebotenen Sorgfalt. Die Ergebnis war eindeutig: Für und Wider waren geprüft, Kosten und Nutzen abgewägt und bewertet worden, und die Antwort lautete: Der Jet bleibt. Es gab viele gute Gründe dafür, und Chip hätte sie alle aufzählen können, aber der wahre Grund – und einer, den er nie angesprochen hätte – war schlicht: Auf keinen Fall würde er Linie fliegen.

Der Jet war also wunderbar, und Chip liebte ihn. Es gab da nur einen kleinen Aspekt, den er gerne geändert und der es noch vollkommener gemacht hätte: Er hätte lieber auf dem Sitz auf der anderen Seite des Ganges sitzen wollen.

Bei der Sitzplatzvergabe gab es eine klare Hierarchie. Sie war unausgesprochen, und er und Jill hätten ihre Existenz geleugnet, aber ihnen beiden waren die vorderen Sitze vorbehalten, die mit mehr Beinfreiheit und einem Tisch. Alle anderen saßen auf den normalen Sitzen – gut im Vergleich mit Linienflügen, aber immer noch ein bisschen beengt – hinter ihnen.

Natürlich hatte niemand eine bestimmte Sitzplatznummer auf seinem Ticket – es gab ja weder Tickets noch Bordkarten, sodass jeder jeden Platz hätte einnehmen können. Aber wenn man als Erster einstieg und nicht Chip oder Jill war, galt es als karrieregefährdend, wenn man nicht auf einem der fünf Sitze im hinteren Teil der Kabine Platz nahm und die vorderen beiden frei ließ.

Jill sah zu ihm hinüber und zog eine Augenbraue hoch. »Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich musste noch einen Anruf entgegennehmen.« Sie deutete mit dem Kopf in Richtung Cockpit. »Neue Pilotin. Ich hab sie vorher noch nie gesehen.«

Chip stutzte. Als Leiter der Finanzabteilung gehörte alles, was mit Flügen zu tun hatte, zu seinem Aufgabenbereich, und er fragte sich, ob Jill ihm gegenüber andeuten wollte, dass er von der neuen Pilotin hätte wissen müssen. Er nickte vage und unverbindlich, konnte sich nicht daran erinnern, dass jemand ihm gegenüber davon gesprochen hatte.

Vielleicht hatte es jemand getan, und er hatte es vergessen. Man konnte von ihm nicht erwarten, dass er über jedes kleine Detail Bescheid wusste.

Wie auch immer, eine Pilotin war eine Pilotin, und diese hier musste sie nur sicher in die Luft und wieder auf den Boden bringen.

Die Pilotin

Sie hatte sich viele Male gefragt, wie es wohl ablaufen würde, wenn dieser Moment kam, hatte es zigmal vor ihrem geistigen Auge durchgespielt. Würde sie nervös sein, Herzrasen bekommen, feuchte Hände? Würde ihre Stimme brechen und zittrig klingen, wenn sie mit der Flugsicherung sprach? Würde ihr Kopf leer sein, und würde es ihr schwerfallen, sich zu konzentrieren?

Vielleicht würde sie unter dem Druck zusammenbrechen und einfach verschwinden, das Flugzeug mit der Bemerkung verlassen, sie werde gleich wiederkommen, sich dann aber für immer aus dem Staub machen. Vielleicht würde sie nach dem Start nicht die Nerven haben, es durchzuziehen, und ihre Passagiere sicher nach Hause fliegen. In den Tagen vor dem Flug hatte sie ernsthaft daran gezweifelt, ob sie es wirklich konnte.

Schließlich war sie ja nicht dazu gezwungen. Niemand nötigte sie dazu. Es war allein ihre Entscheidung.

Nur war es das eben nicht. Sie hatte keine Wahl, nicht wirklich. Sie musste es tun. Sie musste es tun, oder sie würde nicht mehr in den Spiegel schauen können.

Die Frage war also nicht, ob sie es tun musste. Die Frage war, ob sie es konnte.

Nun, jetzt hatte sie ihre Antwort. Kaum war Jill Stearns an Bord und die Tür verriegelt, war das einzige Gefühl, das sie noch empfand, Erleichterung. Keine Angst, kein Zögern, keine Zweifel.

Nur Erleichterung.

In der Ruhe des Cockpits verlangsamte sich ihr Herzschlag. Ihre Atmung wurde ruhig und gleichmäßig. Ihr Verstand fokussierte sich.

Sie war hier.

Es war so weit.

Sie legte die Hand auf die Schubhebel und spürte das Brummen der Triebwerke. Sie drückte die Hebel langsam nach vorn, und das Flugzeug bewegte sich über die Rollbahn.

Hinter ihr streckten sieben Passagiere die Beine aus, schlugen ihre Bücher auf oder schauten auf ihre Handydisplays. Einen Moment lang fragte sie sich, woran sie wohl gerade dachten – an ihre Kinder? An ihre Weihnachtspläne? An ihre zukünftige Karriere?

Was auch immer es sein mochte, keiner von ihnen hatte auch nur einen blassen Schimmer davon, was gleich passieren würde.

Marcia Fournier

Der plötzliche Schub der Triebwerke war wie ein harter Stoß auf ihre Lendenwirbelsäule. Sie war immer wieder erstaunt über das plötzliche Gefühl der Kraft, das sie empfand, wenn ein Flugzeug – egal, welches – auf der Startbahn Geschwindigkeit aufnahm. Sie hatte auf dem College Ingenieurwesen studiert und kannte die Gleichungen, die vorgaben, wie viel PS nötig waren, um Luftwiderstand und Schwerkraft zu überwinden und das Flugzeug dreißigtausend Fuß über der Erdoberfläche dahinschießen zu lassen. Sie konnte sich immer noch an die mathematischen Formeln erinnern, aber die nackten Zahlen wurden der Sache nicht gerecht.

Die beiden Triebwerke – im Grunde genommen bearbeitetes Metall und ein Behältnis mit Treibstoff – würden diese Zigarrenstange mit Tragflächen samt all ihren gegenwärtigen Insassen zum Fliegen bringen. Es war einfach nur Physik, das schon. Aber deswegen nicht weniger magisch.

Als die Räder sich vom Rollfeld lösten, schloss sie die Augen und nahm das kurze Gefühl scheinbarer Schwerelosigkeit begierig in sich auf. Es war ein Ritual von ihr, in aller Stille die exakte Sekunde auszukosten, in der sie nicht mehr an die Erde gebunden war. Es war immer noch aufregend, selbst nach all den Flügen, die sie inzwischen hinter sich hatte.

Es war aber auch noch aus einem weiteren Grund aufregend. Denn es markierte den Moment, in dem sie sich einem anderen Ritual hingeben konnte. Früher hatte das automatisch funktioniert: Sobald sie ihre Reiseflughöhe erreicht hatten, kam das Kabinenpersonal mit einem Tablett mit Gläsern voll Weiß- und Rotwein den Gang hinunter und reichte sie den Passagieren – für sie immer Weißwein –, um anschließend die Bestellung für ein weiteres Getränk entgegenzunehmen. Marcia flog häufig mit dem Firmenjet, und das Kabinenpersonal – Sharon, Wendy, Christi und neuerdings auch Patrick – kannte ihre Vorliebe: einen großen Wodka mit Soda und einer Zitronenscheibe.

Vielleicht noch einen, eine halbe Stunde später, und dann noch einen für den Sinkflug.

Aber das war inzwischen alles Schnee von gestern. Im Firmenjet wurde kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Es flog auch keine Kabinencrew mehr mit, nur die Piloten. Stattdessen gab es einen Selbstbedienungskühlschrank mit Wasserflaschen und Cola light.

Die Pilotin war neu, hatte sie festgestellt. Sie hatte sie noch nie gesehen. Normalerweise ließen die Piloten die Tür zum Cockpit offen, diese aber nicht. Vielleicht war es eine neue Vorschrift, oder es war der Frau einfach lieber so.

Vielleicht genehmigten sie und ihr Co-Pilot sich dort vorn aber auch heimlich einen Drink. Nein, so etwas tat nur sie.

Das war es nämlich, wozu sie sich mittlerweile gezwungen sah. Sie schämte sich ein wenig dafür, aber sie tat es trotzdem.

Als der Alkoholausschank im Flugzeug eingestellt worden war, hatte sie einige Flüge ohne Drinks hinter sich gebracht. Das war gut, bewies es doch, dass sie dazu in der Lage war, wenn sie nur wollte. Dann hatte sie einmal einen sehr anstrengenden Tag hinter sich gehabt. Eine Präsentation für einen Kunden – sie konnte sich nicht mehr erinnern, worum es ging – war schiefgegangen, und Chip, damals sowohl ihr Chef als auch ihr Liebhaber, hatte ihr eröffnet, dass es sie ihren Job kosten würde, falls sie den Kunden durch diese Sache verloren.

Es war ein doppelter Schlag gewesen: einmal die berufliche Blamage und dann der persönliche Verrat. Nachdem er es ausgesprochen hatte, konnte sie den Gedanken nicht abschütteln, dass sie nur Stunden vorher in ihrem Hotelzimmer das Bett mit ihm geteilt hatte. Es war ein intimer Moment gewesen, der durch seine Aufforderung, sie solle Katzengeräusche machen, noch verstärkt wurde – eine Aufforderung, der sie mit innerlicher Belustigung nachgekommen war. Und nun drohte er ihr mit dem Verlust ihres Jobs.

Und ja, die Präsentation war schiefgegangen, aber das lag zum großen Teil daran, dass sie erschöpft gewesen war nach dem nächtlichen Miauen für Chip und den vielen Drinks, die sie sich davor genehmigt hatten. Sie fühlte sich klein und ängstlich und ausgeliefert – ein Gefühl, das durch ihren Kater nicht besser wurde – und als der Tag zu Ende war und sie sich auf den Weg zum Flieger machten, brauchte sie einen Drink.

Sie hatte sich einen verdient.

Also rannte sie aus dem Büro, kaufte in einem nahe gelegenen Spirituosengeschäft eine Flasche Wodka und zwei kleine Flaschen Wasser mit Kohlensäure, leerte die Hälfte des Wassers aus und füllte sie mit dem Wodka auf.

Als das Flugzeug dann in der Luft war, nahm sie eine der Wasserflaschen aus ihrer Tasche und trank sie aus.

Ihr war klar, dass das keine gute Idee war, aber es sollte ja nur eine einmalige Ausnahme sein. Nur an diesem einen Tag, an dem sie es wirklich brauchte.

Bloß dass sich dieses eine Mal schnell zu einem Ritual entwickelte.

Zwei 350-Milliliter-Flaschen Wasser, die Hälfte durch Wodka ersetzt – in letzter Zeit allerdings mehr –, und das auf jedem Flug.

Aber sie trank nie, bevor sie in der Luft waren. Niemals vor diesem Moment der gefühlten Schwerelosigkeit. Das war der Beweis sich selbst gegenüber, dass sie die Kontrolle hatte und jederzeit aufhören konnte. Und sie hatte es ja auch vor, nicht nur im Flugzeug. Sie wollte ganz mit dem Trinken aufhören. Schließlich hatte sie jetzt eine Enkeltochter, Edie, und sie wollte miterleben, wie sie aufwuchs. Nicht dass ihr Alkoholkonsum ein Problem gewesen wäre. Ja, sie trank an den meisten Abenden – an jedem Abend, wenn sie ehrlich war –, aber doch nur, weil ihr Job so stressig war. Ohne den Stress würde sie nicht trinken. Wenn sie also in Ruhestand ging, vielleicht in fünf Jahren, würde auch das Trinken in Ruhestand gehen.

Aber fünf Jahre waren zu lange. Sie würde schon früher aufhören, viel früher.

Vielleicht noch heute. Vielleicht würde sie die Flaschen, die sie für diesen Flug vorbereitet hatte, einfach in ihrer Tasche liegen lassen. Sie malte sich aus, wie sie sie auf dem Boden neben ihrer Autotür ausschüttete, dann den Wagen startete und nach Hause fuhr, als stolze Nicht-Trinkerin. Abgesehen von allem anderen, sollte sie sich nicht alkoholisiert ans Steuer setzen. Sie war zufälligerweise eine gute Fahrerin, wenn sie getrunken hatte, und das konnte nicht jeder von sich behaupten, und sie hatte es absolut im Griff. Sie fühlte sich wacher, scharfsinniger, wenn sie etwas intus hatte.

Aber das war jetzt Vergangenheit. Heute war der Tag, an dem sie aufhören würde.

Sie schob ihre Tasche unter den Sitz vor sich und schaute aus dem Fenster. Die Erdoberfläche sank unter dem Flugzeug weg. Sie stellte sich Edie hier vor, wie sie auf ihrem Schoß saß und wie gebannt auf die schnell verschwindende Stadt blickte.

Sie griff in die Tasche und tastete nach ihrem Handy. Sie würde ein Video für ihre Enkelin aufnehmen.

Ihre Hand streifte einen Flaschenhals.

Ihr Mund wurde ganz trocken, und ihr Puls beschleunigte sich. Sie spürte, wie sich eine Schweißperle auf ihrer Schläfe bildete. Nein, sagte sie sich, heute nicht. Du hast dich entschieden.

Sie zog die Hand zurück. Ihr Mund wurde noch trockener, die Lippen kribbelten. Jähe Angst überflutete sie. Würde sie den Flug ohne den Alkohol überstehen? War sie wirklich zu so jemandem geworden? Hatte es überhaupt Sinn aufzuhören? Hatte sie ihre Gesundheit nicht schon zu sehr ruiniert, als dass es noch eine Rolle spielte?

Dann gab es da noch Sylvia. Eine Vertriebsassistentin, die so überflüssig war wie ein Kropf. Sie sollte sie eigentlich feuern, hatte aber beschlossen, bis Neujahr damit zu warten. Sie hasste es, Leute zu feuern.

Marcia holte tief Luft. Ihr schwirrte der Kopf. Sie holte noch einmal tief Luft, und noch einmal.

Es änderte sich nichts. Die Panik wollte nicht verschwinden. Am liebsten hätte sie geschrien und sich gegen den Sitz vor ihr geworfen. Vielleicht würde das helfen.

Was helfen würde, befand sich in ihrer Tasche. Eine hämische innere Stimme verhöhnte sie. Du weißt, dass sie da drin ist. Du brauchst dir doch nur ein kleines Schlückchen zu genehmigen …

Sie musste dieser Panikattacke den Garaus machen. Sie hatte keine andere Wahl.

Sie schaute sich um, um sicherzugehen, dass niemand sie beobachtete, und zog dann die Flasche aus der Tasche. Sie drehte den Verschluss auf und hob sie an die Lippen.

Ein Schluck, das war alles.

Dann zwei und drei und vier.

Jill Stearns

Was für Neuigkeiten?

Mila hatte nur gelacht. Das erfährst du beim Abendessen.

Sind es denn gute Neuigkeiten?

Entspann dich, Mom.

Mich entspannen? Das heißt, es sind gute Neuigkeiten, nicht wahr?

Mom, bitte. In Milas Stimme schwang die vertraute Schärfe mit, die der Vorbote eines Wutausbruchs war, weil ihre Mutter dermaßen beschützerisch war und sie wie ein kleines Mädchen behandelte. Kein Grund zur Sorge.

Jill wollte nach mehr Details fragen, wollte nicht warten. Sie war es nicht gewohnt zu warten. Aber sie war jetzt nicht im Büro, und Mila war nicht – wie sie ihr oft vorhielt – eine ihrer Angestellten.

Außerdem war die Pilotin – jemand Neues, was sie nicht erwartet hatte – auf die Gangway hinausgetreten, worauf sie das Gespräch beendet hatte.

Okay, lenkte sie ein. Wir sehen uns in zwei Stunden.

Jetzt, da sie im Flieger saß und ihren Laptop vor sich aufgeklappt hatte, ließ sie das Gespräch noch einmal Revue passieren. Mila hatte gesagt »Kein Grund zur Sorge« und nicht »Ja, es sind gute Neuigkeiten.« Das waren zwei sehr unterschiedliche Dinge. Was für Mila kein Grund zur Sorge war, umfasste viele Dinge, die anderen Menschen, darunter auch Jill, endlose schlaflose Nächte bereiten würden. Zum Beispiel der Rauswurf aus ihrer Fußballmannschaft, weil sie getrunken hatte, als sie in der elften Klasse an der Highschool gewesen war. Für Jill hatte das fast das Ende der Welt bedeutet, doch Mila hatte es mit einem Achselzucken abgetan.

Willst du denn nicht Fußball spielen?

Nicht wirklich. Ich werde etwas anderes machen.

Sie hatte dann mit Theaterspiel angefangen und eine kleine Rolle bei einem Stück an der Schule bekommen. Auch diese Sache hatte ein ungutes Ende genommen, als ein paar von ihnen vor einer Aufführung beim Kiffen erwischt wurden. Erneut hatte Mila es mit einem Lachen abgetan und wirkte wenig betroffen. Jill fand ihre Unbekümmertheit in gewisser Weise sogar bewundernswert, aber das reichte nicht, um die Besorgnis zu überwinden, die das in ihr auslöste.

Kein Grund zur Sorge war also wenig beruhigend, zumal es nur zwei Möglichkeiten gab, die als Neuigkeiten infrage kamen: Sie und Archie hatten sich verlobt, oder sie war schwanger.

Jill schloss die Augen. Weder das eine noch das andere bedeutete für sie Kein Grund zur Sorge. Mila war zu jung und zu verantwortungslos, um ein Baby in die Welt zu setzen. Sie, Jill, würde die Last schultern müssen, und das entsprach nicht ihren Plänen. Was eine Verlobung anging, so war Archie zwar ein netter Junge, aber … Nun ja, er war nicht gerade das, was sich Jill unter einem Schwiegersohn vorstellte. Er war zwar freundlich und höflich, aber in seinem Kopf schien sonst nicht viel vor sich zu gehen. Er forderte Mila nie heraus, stritt nie mit ihr. Einmal hatte sie mitgehört, wie er ihr vorschlug, zum Abendessen in eine Tapasbar zu gehen. Mila hatte das Gesicht verzogen und gesagt: »Nein, ich dachte an etwas Originelleres«, woraufhin er in sich zusammengesunken war und klein beigab. Die Beziehung war unausgeglichen. Er war Mila nicht gewachsen, und Jill hegte keine großen Hoffnungen für ihn.

Ehrlich gesagt – doch das hätte sie nie laut ausgesprochen, nicht beim derzeitigen Zeitgeist – wünschte sie sich manchmal, ihm würden Eier wachsen.

Sie wollte ihn also nicht als Vater ihres Enkelkindes, was bedeutete, dass sie ihn auch nicht als Ehemann ihrer Tochter wollte.

Scheiße. Wie sollte sie darauf reagieren, wenn sie ihr das eröffneten? Sie musste es schaffen, so zu tun, als wäre sie darüber erfreut, aber Mila würde merken, dass sie sich verstellte. Sie durchschaute sie immer. Ihre Kollegen wären erstaunt gewesen, denn sie galt als großartige, harte Verhandlungsführerin, gesegnet mit einem undurchschaubaren Pokerface. Aber vor ihrer Tochter war sie schwach und wie ein offenes Buch zu lesen. Sie sah schon förmlich vor sich, wie sie sich ein Lächeln abrang, Mila dahinterkam und eine finstere Miene aufsetzte.

Andere würden es durchgehen lassen und später darauf zurückkommen.

Mila nicht. Sie würde die Stirn in Falten legen, die Lippen zu einer schmalen Linie zusammenpressen und die Augen zu Schlitzen verengen. Es würde eine lange Gesprächspause eintreten.

Mom, du scheinst nicht besonders erfreut über unsere Neuigkeiten zu sein?

Doch, mein Schatz, das bin ich, wirklich …

Danke, Mom. Ein bösartiger, fauchender Ton.

Mila, ich weiß nicht, wovon du sprichst …

Du hast es ruiniert. Wir überbringen dir unsere Neuigkeiten, und du kannst dich nicht mit uns freuen. Wo liegt das Problem? Es ist mein Leben. Warum kannst du noch nicht einmal so tun, als würdest du dich für uns freuen?

Ich tue doch so. Besser kriege ich es nicht hin.

Nein, so würde sie das nicht formulieren. Sie würde es zwar so sagen wollen, aber sie würde es nicht tun. Einem Lieferanten, einem Kunden oder einem Banker würde sie nichts vorspielen – wer bei ihrer Arbeit versuchte, sie herumzukommandieren, würde nichts damit erreichen.

Aber hier ging es um ihre Tochter. Sie hatte nie gewusst, wie sie mit ihr umgehen sollte. Sie beide waren so verschieden. Jill fand es bizarr, wie unterschiedlich sie waren – sie hatte mit ihrem Therapeuten darüber gesprochen, und er hatte sie daran erinnert, dass es sich, obwohl es die eigenen Kinder sind, um eigenständige Persönlichkeiten handelte. Man musste sie ihren eigenen Weg finden lassen.

Sie können die Entscheidungen, die sie treffen, nicht kontrollieren. Und wenn Sie es versuchen, wird sie sich dadurch nur weiter von Ihnen distanzieren.

Jill hatte es geschafft, Mila ein wenig Freiraum zu gewähren, aber sie kam nicht umhin, enttäuscht zu sein – von Archie, von ihren schlechten Noten, von ihrem offensichtlichen Mangel an Ehrgeiz. Sie konnte einfach nicht damit aufhören, ihre Tochter als eine Art Eigentum zu betrachten. Aber das war der nächste Schritt. Wenn sich Mila und Archie verlobt hatten, musste sie erst einmal einen Weg finden, sich für sie zu freuen. Wirklich und aufrichtig glücklich darüber zu sein.

Doch dazu war sie nicht in der Lage. Das war zu viel verlangt. Und sie wollte die große Enthüllung so lange wie möglich vermeiden. Eigentlich wollte sie sie sogar ganz vermeiden.

Ob sie noch irgendwie den Hals aus der Schlinge ziehen konnte? Ein Meeting erfinden oder mit jemandem etwas trinken gehen? Einen Moment lang stellte sie sich vor, das Flugzeug würde abstürzen. Das wünschte sie sich zwar nicht, aber dann würde sie wenigstens dem Abendessen mit der Ankündigung ihrer Tochter entgehen.

Natürlich konnte es auch um etwas völlig anderes gehen. Ein Jobwechsel. Ein neues Auto. Ein Urlaub.

Doch sie wusste, dass es so etwas nicht war. Sie kannte ihre Tochter, und der Gedanke an das, was kommen würde, erfüllte sie mit Panik.

Marcia Fournier

Der erste Schluck brannte ein wenig.

Dann kam er in ihrem Magen an, und sie spürte, wie sich ein warmes Glühen in ihr ausbreitete. Die Anspannung in den Halsmuskeln fiel von ihr ab, ihre Gedanken verlangsamten sich, ihr Kopf wurde leer. Es war vergleichbar mit dem Gefühl der Schwerelosigkeit, als das Flugzeug abgehoben hatte, aber es war noch besser, mit einem Hauch von Glückseligkeit, ein Tor zu einer besseren, zumindest aber einfacheren Welt.

Doch dann stellte sich die Reue ein. Dies kam in letzter Zeit immer häufiger vor und stand in direktem Verhältnis zu den vielen Malen, bei denen sie sich vorgenommen hatte aufzuhören, bevor sie sich dann unweigerlich diesen ersten Drink genehmigte.

Ich habe es wieder getan. Ich habe versagt.

Sie wollte das, was sie getrunken hatte, erbrechen und einen Neuanfang wagen. Sie wollte alles, was sie je getrunken hatte, erbrechen und wieder zu der Person werden, die sie gewesen war, bevor sie ihren allerersten Drink zu sich genommen hatte.

War es das, was ihre Alkoholsucht ausmachte? Erst jetzt benutzte sie zum ersten Mal diesen Begriff. Wenn sie nüchtern war, versuchte sie, so zu tun, als hätte sie ihr Trinken unter Kontrolle. Wenn sie betrunken war, war es ihr egal. Das war schließlich der Sinn des Betrunkenseins. Aber jetzt, nach einem Drink, war die Angst weg, der Rausch würde sich erst noch einstellen, und in der Zeit dazwischen sah sie alles ganz deutlich.

Sie wusste, was sie war. Sie war Alkoholikerin.

Und dieser Gedanke ließ sie ratlos zurück. Sie verspürte den überwältigenden Drang, wieder von vorn anzufangen und den Fehler zu korrigieren, den sie begangen hatte, indem sie mit dem Trinken überhaupt erst angefangen hatte. Sie wusste aber, dass das unmöglich war.

Sie wusste, dass sie sich in jemanden verwandelt hatte, die Wodka in einen Firmenjet schmuggelte, und dass es kein Zurück mehr gab. Es war unmöglich, diesen ersten Drink rückgängig zu machen, sosehr sie sich das wünschte.

Sie trank doch nur immer öfter und schwor sich immer öfter, dass sie es nicht tun würde.

Sie war schwach. Eine Versagerin. Erbärmlich.

Zerfressen von Scham und Selbstverachtung, hätte sie sich am liebsten aus dem Flugzeug gestürzt. Sie wollte schreiend durch die Luft stürzen, bis alles vorbei war.

Aber das würde sie nicht tun. Sie würde ruhig hier sitzen bleiben, während ihr tausenderlei Gedanken durch den Kopf schwirrten, sich dessen bewusst, dass die einzige Lösung des Problems dieses überhaupt erst verursacht hatte.

Sie brauchte noch einen Drink.

Varun Miller

Varun Miller starrte auf sein Handy, den Mund vor Schreck halb geöffnet. Das war unmöglich.

Die E-Mail war angekommen, als er auf seinem Sitz hinter Chip Platz genommen hatte. Er hatte nur einen kurzen Blick darauf geworfen und war davon ausgegangen, dass es sich um Spam handelte. Aber irgendetwas daran musste ihm ins Auge gefallen sein, denn als die Maschine abhob, fiel es ihm wieder ein, und er beschloss, einen zweiten Blick darauf zu werfen.

Es lag an der Betreffzeile, stellte er fest. Er erhielt täglich Hunderte von E-Mails, die meisten von Mitarbeitern des Unternehmens, aber ein erheblicher Teil ging auf Rundschreiben, Verkäufer oder böswillige Zeitgenossen zurück, die ihn dazu verleiten wollten, auf einen Link zu klicken, der seinen Computer mit irgendeiner Malware infizieren würde, die sie verbreiteten. Er klickte niemals auf etwas, das ihm von jemandem gesendet worden war, den er nicht kannte und dem er nicht vertraute. Als Chefjustiziar eines bedeutenden Lebensmittelkonzerns konnte er darauf verzichten, dass sein Computer gehackt wurde.

Diese Mail jedoch war anders. Sie kam zurückhaltender, gelassener daher und ohne Großbuchstaben – es gab nur dort welche, wo sie auch hingehörten –, und auf Ausrufezeichen wurde gänzlich verzichtet. In der Betreffzeile standen nur wenige Worte:

Z. Hd. V. Miller. Rechtliche Überprüfung erforderlich

Der Absender kannte also seinen Namen, was an sich keine große Sache war, da ihn jeder herausfinden konnte. Was jedoch neben dem Fehlen von Großbuchstaben und Ausrufezeichen auffiel, war das Fehlen eines Produktnamens oder einer Einladung zu einem Seminar.

Es war nur ein einfacher Betreff.

Also beschloss er, sie zu öffnen. Wenn es einen Link gäbe, würde er diesen natürlich ignorieren, aber irgendetwas sprach dafür, dass er einen Blick darauf werfen sollte.

Er war froh, dass er es getan hatte, denn er konnte nicht fassen, was er da las.

Sehr geehrter Mr Miller,

Ihr Unternehmen steckt in großen rechtlichen Schwierigkeiten. Ich hoffe, Sie lesen diese E-Mail umgehend, denn die Gründe werden Ihnen in Kürze klar werden. Auf jeden Fall noch vor der Landung.

Mit freundlichen Grüßen

Das war’s. Keine Unterschrift. Nur drei Sätze. Drei schockierende Sätze.

Auf jeden Fall noch vor der Landung.

Das war das Schockierendste. Wie konnte der Absender wissen, dass er gerade in einem Flugzeug saß? Und ihm war auch die Zeit des Abflugs bekannt. Die Nachricht war kurz vor dem Start angekommen, also war sie eindeutig zeitlich auf den Flug abgestimmt.

Aber wer wusste von dem Flug? Und was würde noch vor der Landung klar werden?

Er schloss die Augen und holte tief Luft. Schon unter normalen Umständen war er nicht der entspannteste Flugpassagier, jetzt aber spürte er Panik in sich aufsteigen.

Er würde mit Jill reden müssen, aber was dann? Woher sollte sie wissen, was los war, und was konnte sie unternehmen?

Plötzlich wurde ihm deutlich bewusst, dass sie abgehoben hatten und schnell aufstiegen. Er und alle anderen saßen in der Falle. Es gab keine Möglichkeit, das Flugzeug zu verlassen.

Und da war schon allein die Vermutung, dass etwas nicht stimmen konnte, eine beängstigende Aussicht.

Sein Handy summte.

Es war eine weitere Nachricht, aber diese hatte nichts mit irgendwelchen rechtlichen Problemen zu tun. Sie kam von seiner Frau. Sie sendete ihm ein Foto von Ari, seinem drei Monate alten Sohn, der auf dem Rücken lag. Er lag auf einer bunten Decke mit einem Spielbogen über ihm, an dem verschiedene Spielzeuge baumelten. Plastikformen, die er mit seinen kleinen, pummeligen Fingerchen greifen konnte. Ein paar plüschige Quadrate, die quietschten, wenn er sie festhielt, ein paar Perlen an einer Schnur, die er herumwirbeln konnte.

So etwas sollte die Entwicklung des Gehirns fördern. Ob das stimmte, wusste Varun nicht, aber er wusste, dass Ari es liebte, darunter zu liegen. Sobald er sich hinlegte, breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus, und er wälzte sich genüsslich, während seine Händchen nach dem Spielzeug griffen und seine Beinchen nach links und rechts strampelten.

Gott, er liebte Ari. Mehr, als er je für möglich gehalten hatte. Susheela und er hatten immer geplant, Kinder zu bekommen, doch von Herzen gewünscht hatte er sie sich nie. Er hatte sie nur in dem Sinne gewollt, dass er mit Susheela eine Familie gründen wollte, aber das Baby selbst wollte er nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, Vater zu sein. Er hatte keinerlei Erfahrung mit Kindern – schon gar nicht mit Babys – und ging davon aus, dass er ein totaler Versager als Vater sein würde, zumindest bis sie älter waren.

Die Realität war völlig anders, als er es sich jemals vorgestellt hatte oder hätte vorstellen können. Er vergötterte Ari. Von dem Moment an, als er seinen Sohn zum ersten Mal erblickte, war er verliebt in ihn gewesen. Es war die am stärksten verzehrende Liebe, die er je empfunden hatte. Er freute sich, wenn er nachts aufstand, um mit seinem Söhnchen umherzugehen und ihn wieder in den Schlaf zu wiegen; er freute sich über jedes Glucksen und Kichern; er freute sich über jede schmutzige Windel, die er wechselte.

Vor Ari war die Arbeit – und natürlich Susheela, aber hauptsächlich die Arbeit – sein Lebensmittelpunkt gewesen. Er ging früh aus dem Haus und kehrte spät zurück, dachte dann noch im Bett über alles nach, was im Büro vor sich ging. Er machte keinen Hehl daraus: Er wollte mit Mitte dreißig Leiter der Rechtsabteilung eines großen Unternehmens sein, und das hatte er erreicht. Der nächste Schritt war die Gründung einer eigenen Kanzlei, um sich dann über die Mitarbeit in Gremien schließlich für ein öffentliches Amt aufstellen zu lassen.

Vielleicht für einen ranghohen Posten im Justizministerium.

All das hatte sich geändert. Jetzt war Ari der Mittelpunkt seines Lebens. Alles, was Varun wollte, war, nach Hause zu kommen und mit seinem Söhnchen zu spielen. Es gab Momente, in denen er sich selbst nicht wiedererkannte. Er war nicht mehr der, für den er sich all die Jahre gehalten hatte. Er war Vater, und das war alles, was er sein wollte.

Er ist wunderschön, schrieb er. Gib ihm einen Kuss von mir!

Mach ich. Wann bist du wieder da?

Er hielt inne. Sie hatten gerade abgehoben, also noch etwa zwei Stunden Flug, danach hatte er noch eine halbe Stunde mit dem Auto vor sich.

Zweieinhalb Stunden. Bis bald. Liebe dich!

Er schickte die Nachricht ab, doch als er wieder auf sein Handy schaute, leuchtete ein rotes Ausrufezeichen in einem Kreis daneben auf.

Nachricht nicht gesendet.

Verdammt. Er warf einen Blick auf die Signalanzeige. Kein Empfang. Einer der Vorteile eines Fluges mit dem Firmenjet war das WLAN an Bord. Heutzutage gab es das zwar auch in Linienmaschinen, aber dort konnte es lückenhaft sein.

Das schien jetzt auch hier der Fall zu sein. Er wartete darauf, wieder online gehen zu können.

Es funktionierte nicht.

Er bekam einen trockenen Mund. Es musste natürlich nichts heißen, aber es war schon ungewöhnlich, und dann war da ja noch diese E-Mail.

Er sah Jill an. Sie tippte gerade auf ihrem Rechner.

»Jill«, sagte er. »Können wir kurz reden?«

Jill Stearns

Das WLAN war ausgefallen. Sie hatte gerade das Weihnachtsgrußwort überarbeitet, das das Kommunikationsteam am nächsten Tag an die Mitarbeiter des Unternehmens schicken sollte, aber als sie es senden wollte, passierte nichts. Hoffentlich würde das WLAN bald wieder funktionieren, sonst müsste sie die Nachricht von zu Hause abschicken.

Sie brauchte die Nachricht eigentlich gar nicht groß zu bearbeiten. Sie bestand mehr oder weniger aus Allerweltsfloskeln. Danke für ein großartiges Jahr unter schwierigen Umständen. Keiner von uns hatte ein so schwieriges Jahr erwartet, als wir ins Jahr 2022 starteten – wir hatten gedacht, 2021 wäre das schwierige Jahr gewesen! Aber Sie alle haben sich der Herausforderung gestellt und einmal mehr bewiesen, dass unsere größte Stärke unsere Mitarbeiter sind. Auf ein besseres Jahr 2023! Aber sie wollte noch ein paar persönliche Worte einfügen. Was mich angeht – tja, wie viele andere Familien haben auch wir einen Welpen aufgenommen, der uns viel Freude, aber auch einige etwas chaotische Momente beschert hat! Dass es gar keinen Welpen gab und auch keine Familie, die ihn hätte aufnehmen können, spielte keine Rolle. Mila wohnte weit weg, und Toby war im Sommer 2021 ausgezogen, aber das ging niemanden etwas an. Was zählte, war das Bild, das man abgab.

Sie waren zur Paarberatung gegangen, um herauszufinden, ob sie ihre Ehe noch retten konnten, aber es war recht klar geworden, dass eigentlich keiner von ihnen beiden das noch wollte. Das jedoch war wiederum, wie sich herausstellte, Voraussetzung für eine erfolgreiche Beziehungsberatung.

Wir haben während des Lockdowns einfach zu viel Zeit miteinander verbracht, sagte Toby. Und ich denke, es wurde dabei deutlich, dass wir nicht viel gemeinsam haben.

Das war eine großzügige Interpretation. Sie konnte den Anblick nicht ertragen, wie er in Trainingshose und T-Shirt herumlief und dann für Videokonferenzen einen Pullover überzog. Es funktionierte, und er schien auch produktiv zu sein, aber er war einfach so schlampig. Und dann war da noch das Brotbacken. Urplötzlich war er von Brot fasziniert, insbesondere von Sauerteigbroten. Jemand hatte ihm einen Ansatz geschenkt – bei dem es sich, wie er lang und breit erklärte, um lebende Hefe handelte –, und er experimentierte ständig damit herum. Von Zeit zu Zeit kam nach stundenlanger Arbeit ein unförmiger Laib zum Vorschein. Sie konnte es nicht begreifen. Es schmeckte nicht einmal gut. Im Supermarkt – Whole Foods lieferte aus – gab es weitaus besseres, von Profis hergestelltes Brot, das nur ein paar Dollar kostete. Bei dem Stundensatz, den er seinen Mandanten in Rechnung stellte, war sein Brot Hunderte von Dollar pro Laib wert.

Und schimmlig wurde es auch noch. Es hielt sich nur einen Tag, höchstens zwei. Er war stolz darauf, dass es keine Konservierungsstoffe enthielt, aber das bedeutete, dass es verschwendet wurde. Sie konnten nicht einen Laib Brot pro Tag essen. Sie aß höchstens eine Scheibe, also war es vor allem eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Als sie ihn darauf hinwies, lachte er nur und schüttelte den Kopf.

Da ist mehr dran als das, sagte er. Es gibt mehr im Leben als das.

Als was?, wollte sie wissen.

Du weißt schon.

Sie wusste es nicht.

Dann gab es da noch die Abende. Ohne die langen Nächte im Büro war es unumgänglich, sich beim Abendessen gegenüberzusitzen. Selbst wenn sie behaupten konnte, sie habe Arbeit zu erledigen, gab es keine Ausrede dafür, dass sie sich nicht dreißig Minuten lang hinsetzen konnten, um die Mahlzeiten gemeinsam zu sich zu nehmen, die er zubereitet hatte – begleitet vom Sauerteig –, und sich zu unterhalten.

Worüber? Über ihren Tag? Sie hatten ihn doch gemeinsam verbracht.

Zu allem Überfluss stellte sich also heraus, dass sie einander nichts zu sagen hatten. Dreißig Minuten sind eine lange Zeit, wenn man fast schweigend mit jemandem zusammensitzt, den man eigentlich gut kennen sollte. Eintausendachthundert Sekunden. Das hörte sich nicht nach viel an, fühlte sich jedoch an wie eine Ewigkeit.

Also ja, wie er schon sagte, ich denke, es wurde dabei deutlich, dass wir nicht viel gemeinsam haben.

Sie versuchte erneut, die E-Mail zu versenden, aber es gab immer noch keine Verbindung. Sie öffnete eine weitere E-Mail und begann, eine Antwort zu schreiben. Sie würde sich später einloggen und sie alle zusammen abschicken müssen.

»Jill.«

Sie sah auf. Es war Varun. Er sah besorgt aus.

»Können wir kurz reden?«, fragte er.

Sie nickte. »Natürlich.«

»Vielleicht in der Bordküche? Oder an der Tür. Wie auch immer das heißt.«

Die Bordküche? Warum wollte er dort mit ihr sprechen? Sie studierte seine Miene, um sich zu vergewissern, ob ihre ursprüngliche Einschätzung richtig war. Wenn überhaupt möglich, war der besorgte Blick noch eindringlicher geworden.

Sie löste ihren Sicherheitsgurt. »Natürlich.«

Kevin Anderson

Kevin Andersons Tasche stieß gegen seine Wade. Er drehte sich nach rechts. Miller war aufgestanden und musste dabei gegen die Tasche gestoßen sein.

»Tut mir leid«, entschuldigte sich Miller. »Ich bin gestolpert. Es ist eng.«

»Kein Problem«, sagte Kevin. Miller sah besorgt aus. »Alles in Ordnung?«

»Ja. Alles in Ordnung.« Er setzte ein wenig überzeugendes Lächeln auf. »Ich muss bloß mit Jill sprechen.«

Natürlich musste er das, der Arschkriecher. Das war er schon immer gewesen. Einmal das, und außerdem war er gut für die Statistik über Diversität und Inklusion. Oder Inklusion und Diversität. Wie auch immer man es drehte und wendete.

Er konnte nicht fassen, wie viel sie für diesen Schwachsinn ausgaben. Natürlich war es wichtig, dem stimmte er genauso zu wie jeder andere. Aber Hand aufs Herz: eine ganze Abteilung, um es allen und jedem aufs Auge zu drücken? Obligatorische Schulungen über geschützte Räume, unbewusste Vorurteile und Privilegien und mit was immer sie sonst noch ankamen, um ihre Existenz zu rechtfertigen? Ja, jeder sollte eine faire Chance und gleiche Möglichkeiten haben, aber das war’s dann auch schon. Sobald man es weitertrieb, gab man Leuten Jobs, weil sie schwarz oder schwul oder lesbisch waren oder wofür auch immer die anderen Initialen standen, und nicht, weil sie die qualifiziertesten Kandidaten waren.

Nicht dass er das laut aussprechen würde. Das wäre Karriereselbstmord. Er hatte an allen Schulungen teilgenommen, seine Privilegien erklärt und sich den öffentlichen Reinigungsritualen unterzogen. Es war wie eine Umerziehungsmaßnahme in einer kommunistischen Diktatur, bei der jeder seine Loyalität gegenüber dem Staat beteuerte, obwohl er kein Wort davon glaubte.

Also machte er das Spiel mit. Das musste er. Aber es wurmte ihn schon gewaltig, wenn er sah, wie ein Typ wie Miller eine Position bekam, die er nicht verdiente.

Es war gar nicht so, dass Miller schlecht in seinem Job war. Er war in Ordnung, er war schon seit Jahren in der Firma, und er war kompetent genug. Er war nur nicht der beste Mann für diese Position. Der beste Mann war Chase Windrow. Er und Kevin waren Schulkameraden gewesen – nicht dass Kevin ihn deshalb bewertete –, und er war bei Weitem der beste Anwalt in der Firma. Als die Stelle ausgeschrieben worden war, hatte Chase damit gerechnet, sie zu bekommen, und als sie dann an Miller ging, war er wütend auf Kevin zugegangen und hatte verlangt, er solle diesbezüglich etwas unternehmen.

Das ist total unfair. Einfach eine lächerliche Entscheidung. Und das weißt du auch.

Kevin wusste es in der Tat, aber er konnte es nicht laut aussprechen. Chase war sein Freund, und er begriff, dass er selbst den Job wegen irgendwelcher blöder politischer Spielchen nicht bekommen hatte. Aber er, Kevin, war Betriebsleiter und durfte nichts von sich geben, was später gegen das Unternehmen verwendet werden konnte.

Miller ist voll und ganz qualifiziert, sagte er. Und die Einstellung von Juristen ist ein Bereich, auf den ich kaum Einfluss habe.

Ich bin auch voll und ganz qualifiziert, erwiderte Chase. Mehr als voll und ganz qualifiziert.

Kevin war sich nicht sicher, ob man mehr als voll und ganz qualifiziert sein konnte, doch er ließ das Argument gelten. Das war das Mindeste, was er tun konnte. Vor allem aber war er froh, dass er seinen Job bekommen hatte, als es so weit gewesen war. Wäre Chase Chefjustiziar geworden, dann hätte man sich mehr Diversität in der Führungsebene gewünscht, und er wäre nie COO geworden.

Das war es dann auch.

Und jetzt nahm Miller Jill Stearns zur Seite, um ihr irgendein wichtiges Update über etwas zu geben, oder ein Update, das signalisieren sollte, wie wichtig er war. Warte doch einfach, bis wir landen, oder ruf sie nachher an. Geh nicht in den vorderen Bereich des Flugzeugs und flüstere dort mit ihr herum.

Das war ein Scheiß, den nur der Liebling des Lehrers abzog. Das war nicht die Art, wie man berufliche Dinge anging.

Er zog sein Handy hervor. Er musste sich um seine Pläne für den Abend kümmern. Seit ein paar Wochen traf er sich mit Laura. Sie war Mitte dreißig und sehr amüsant – gut aussehend, witzig, klug –, und er genoss es, Zeit mit ihr zu verbringen. Sie hatte ihn heute Morgen gefragt, ob er später Zeit hätte, und er war im Begriff gewesen, Ja zu sagen, hatte sich dann aber an Katie erinnert.

Die wiederum war Triathletin, achtundzwanzig Jahre alt – also genau zwanzig Jahre jünger als er – und ein absoluter Knaller. Er hatte sie am Pool in seinem Club erspäht und seinen Blick daraufhin nicht mehr von ihr losreißen können. Er hatte seinen Abgang so getimt, dass sie ihn in seinem Audi R8 wegfahren sah, und als sich ihre Wege das nächste Mal kreuzten, schlug er ihr vor, zusammen einen Kaffee trinken zu gehen.

Sie trafen sich an einem Nachmittag. Er sprühte vor Charme, wie er nur konnte, und sie landeten schließlich in Portlands exklusivstem Restaurant. Als er sie gefragt hatte, ob sie dort mit ihm essen wolle, hatte sie darauf hingewiesen, dass es Wochen dauern könne, einen Tisch zu bekommen, worauf er gelächelt und dann gesagt hatte: Schauen wir mal, was ich erreichen kann.

Natürlich hatten sie einen Tisch für ihn organisiert, wie es immer der Fall war. Leute, die hundert Prozent Trinkgeld gaben, waren selten und wurden sehr geschätzt.

Allerdings hatte sie ihn trotz seiner Bemühungen nicht zu sich nach Hause eingeladen. Das war ein Wermutstropfen, denn er wollte sie unbedingt vögeln. Er wusste nicht, wann sich wieder eine so gute Gelegenheit ergeben würde, und er wollte sich diese Chance nicht entgehen lassen.

Laura war großartig – garantierter Sex und ein schöner Zeitvertreib –, aber Katie war der Hauptgewinn.

Also hatte er Laura gesagt, er sei sich noch nicht sicher – es zahlte sich aus, etwas in der Hinterhand zu haben –, und hatte Katie eine Nachricht gesendet, in der er sie fragte, ob sie sich an diesem Abend mit ihm treffen wolle.

Ich werde im Jet sein, also kannst du mich dort über Handy erreichen.

Als sie an Bord gingen, hatte sie noch nicht darauf reagiert, aber er hoffte, dass sie sich bald meldete.