Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Питер

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

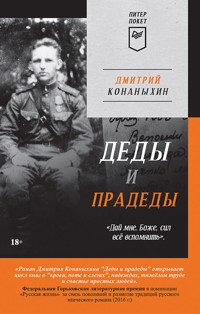

Роман Дмитрия Конаныхина "Деды и прадеды" открывает цикл книг о "крови, поте и слезах", надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации "Русская жизнь" — за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Дмитрий Конаныхин

Деды и прадеды (Питер покет). — СПб.: Питер, 2023.

ISBN 978-5-00116-836-2

© ООО Издательство "Питер", 2023

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Пролог

Первый раз я сошёл с ума в десять лет, в тот день, когда погиб мой дед.

Это был день, наполненный бесконечным счастьем, — собрались все — дальние и близкие родственники. Это был день рождения моей бабушки. Всё было очень здорово.

Я вбежал в дом, подпрыгивая от радости. Ударил грохот, и я увидел то, что глаза сразу же отказались видеть, меня опрокинул ужас, и в мою жизнь вошёл чёрный свет и все оттенки чёрного цвета.

Всего двумя вспышками, кусками воспоминаний, впечатались в меня первые секунды и случайные обрывки тех дней. Я помню страшный крик мамы: «Дайте же кто-нибудь полотенце!», невероятную беготню и общий вой, и тонкие, улыбающиеся губы соседа. Беззвучную дорогу в Киев на второй день, скорбные и ввалившиеся от бессонницы глаза тёти. И ещё помню ветер, который поднялся в день похорон, красный ковёр на грузовике и дорогу на кладбище, которая до тех пор была для меня любимой дорогой к работе деда. И ещё помню назойливого рыжего кота, внезапно появившегося на кладбище, про которого сзади почему-то шептались, что «це його душа, ты дывись, очи яки сыни», но потом — потом я «выключился» на два месяца.

Мою голову заполнила спасительная смола. Провал памяти. Пустота.

До августа.

О чём могу рассказать со всей определённостью, так это про все оттенки чёрного, которые по-особому заискрились в тот день, когда соседская прабабушка, вернее, мама закадычной подружки моей бабушки, не выдержала уговоров и согласилась «одвести дытыну од престриту». Как потом выяснилось, она не поддавалась никаким уговорам, говорят, «зарок дала», и никакие слова на неё не действовали до дня, пока ей, наконец, не показали мою полуседую голову.

Накануне ночью прошел благодатный дождь. Поздним утром вывели меня из дома, наверное, бабушка, с нами был кто-то ещё, но я их не помню; мы вышли из дубовых ворот, на которых так здорово я вратарствовал два месяца тому назад, и повернули к Витебским.

Идти было недалеко. За углом брусчатая дорога поворачивала направо, и напротив видно было чёрную крышу Витебских. С бабушкой Ирой Витебской моя бабушка дружила. Чёрное солнце слепило глаза, редкие чёрные облака пушинками ползли по пронзительно-чёрному небу. Не было никаких других красок. Вообще не было. Последние дождевые капли антрацитными бриллиантами посверкивали на сетке, ограждавшей соседский участок. Стукнула защёлка калитки Витебских, и я прошел через двор на летнюю веранду, наполовину закрытую виноградом. И на фоне роскошных виноградных листьев, как будто вырезанных умелыми маникюрными ножничками из проявленных негативов, лучились ярко-голубые глаза. Голубые глаза на чёрном бархате.

— Подойди, дитя, — сказала старушка с голубыми глазами.

Это была старая Витебская. За всю её долгую, натруженную и горестную жизнь никто из её семьи ни разу не слышал от неё и слова по-русски. Она говорила без малейшего малороссийского акцента, чем привела в полнейший шок всех взрослых, её детей и внуков, мою бабушку и родных, тенями сгрудившихся где-то за спиной.

— Подойди, Гриша, — повторила она. Я подошёл поближе.

Она взяла меня за руку, и тепло её высохшей руки согрело меня. Я сел на табуретку и увидел изумрудно-лимонадный луч, пробивавшийся сквозь густую виноградную листву на потрескавшуюся клеёнку, покрывавшую столик.

— Подождите меня, — сказала она и, чуть помедлив, вышла во двор.

Я засмотрелся на лимонад солнечного луча, взрослые о чём-то приглушенно шептались. Старая Витебская сходила на задний двор, достала два горячих яйца, снесённых (потом рассказали) чёрными курицами, и принесла их, бережно вытирая припасенным кухонным полотенцем. Бабушка Ира принесла глубокую фаянсовую тарелку, поставила на столик и отошла назад. Старая Витебская положила одно яйцо в кружку, взяла в руки второе яйцо, положила мне руку на плечо и встала за моей спиной, тихонько что-то приговаривая.

Горячее яйцо всей своей шершавостью медленно покатилось по моей голове, спиралью, от макушки до уровня ушей, на лоб и на затылок, опять вверх, и голос звучал издалека, наполненный эхом.

Минута за минутой, сказочка за сказочкой, и в той гулкой тишине, сквозь тихие приговоры и бормотание, стали проявляться Цвета. Сначала изумрудный луч стал расширяться, потом вспыхнули всеми цветами буйного жёлтого, зелёного, искристого света виноградные лозы, разукрасилась веранда, чёрно-медовый шмель загудел в малиновых мальвах у окна, потом рыжий кот с синими глазами деловито пробежал через залитый ярким золотом двор. Курицы — чёрные, белые и рыжие — копошились в пыли под навесом, на самой границе солнца и тени. Потом вышел нагло-разноцветный петух с переливавшимся изумрудно-синим хвостом, захлопал крыльями и, устроившись на заборе, возвестил полдень.

Я обернулся. Всё закончилось. Всё было хорошо.

Сзади тихо плакали женщины, мужчины молча стояли с бледными, просветлёнными лицами. Закусив губу, моя бабушка улыбалась мне. Её карие глаза светились, и мелкие слёзы бежали по лицу, потерявшему привычную смуглость. Чёрный платок сполз с её головы, упал на спинку стула, а она стояла, обессилено опершись рукой на подоконник, и смотрела, смотрела на меня.

Ни слова не говоря, старая Витебская разбила над тарелкой яйцо, которое с самого начала отложила в эмалированную синюю кружку. В прозрачности белка уютно расположился кругляк желтка, белок тихонько облизывал края тарелки, которую медленно поворачивала старушка. Она взяла то, второе яйцо, которое катала по моей голове, ловко надколола ножом хрустнувшую скорлупу и вылила содержимое в тарелку.

Сзади ахнули.

В белке всеми цветами радуги засверкали блёстки, как будто кто-то потрудился разбить зеркало на мелкие-мелкие осколки и высыпал их в тарелку. Эти блёстки были круглые, как те круглые чешуйки, которые, говорят, образуются в прозрачном янтаре после обработки ультразвуком. Вот такие зеркальца и светились в солнечном луче, своим видом заставляя занеметь собравшихся.

— Ступай, Гришенька, Бог помогай, — сказала старая Витебская.

Её иссушённые маленькие руки, коричневые, в натруженных морщинах и жилах непосильной работы, легли ласково на мой лоб. Она поцеловала меня, улыбнулась, взяла тарелку и ушла за дом.

Мы шли домой.

Было жарко и дремотно.

За белоснежно выбеленными домами, над серыми шиферными крышами, над гудящими пчёлами садами вдали плыли белоснежные полуденные облака на синем-синем небе.

Дай мне, Боже, сил всё вспомнить.

Глава 1. Сруликова медовуха

— Не выйду за него!

— Выйдешь.

— Не буду!

— Ещё как будешь!

— Так нельзя, папочка!

— Ещё как можно!

Тоня, чернобровая красавица шестнадцати лет, с волосами воронова крыла, топнула ножкой, только в сорок ниток коралловое ожерелье подпрыгнуло на высокой груди, туго обтянутой вышитой сорочкой.

— Папа!

— Молчи, глупая! — старый Сергей уже начинал сердиться на свою любимицу. — Иван хороший парень, у его отца двадцать кˆоней, хата уже стоит, бляхой крытая, два номера земли старый Дзяшковский пообещал дать, что тебе ещё надо, доча?!

— Папочка, родненький, за что? — слезы брызнули из глаз Тони. — Папочка, он, он же... Он же страшный, он смердит! — она зарыдала в голос. — Разве ж так можно? Меня же Сру́лихой люди до смерти будут называть!..

Старый Сергей Завальский слегка смутился.

Про эту особенность малороссийской жизни он в данном случае постарался забыть, хотя всем в Украйне известно, что если уж приклеится с прадедов к сопливому мальчишке или девчонке самое несуразное прозвище, так и весь последующий их род, до седьмого колена, будет зваться именно так и не иначе. И фамилию позабудут, и по-другому никто называть не будет, только лишь на каких-нибудь важных собраниях, когда, к примеру, волостной староста пожалует или писарь из управы, землемер.

Хотя нет, землемер не в счёт — землемер, он хоть и крайне важный в сельской жизни господин, но в силу особенностей своей профессии человек всегда сложно пьющий, поэтому имел весьма своеобразный авторитет — ходячий и лежачий. И если приходил землемер на обмер земельных номеров, то авторитет Андрея Дзюня был выше его фуражки, а после обмера и застолья, когда щедрый и многомудрый хозяин радостно увозил тело землемера в соседнюю Калиновку, то и авторитет, можно сказать, лежал рядом на подводе.

Старый Сергей, которому на самом деле едва ли было больше сорока, дюжий, жилистый мужик, настоящий, крепкий хозяин, дочку Тоню любил всем сердцем. И теперь, когда его красавица плакала навзрыд, восставая против его воли, два чувства боролись в его душе — лютая ярость при виде такого неслыханного непослушания и уверенность в правоте своей любви. Ведь хотел он снова восстановить былую семейную честь и доказать, что, хотя и попрекала краковская родня быдлячеством, холопской жизнью, не забыл Сергей Завальский чести, и выдаст он свою дочку за непременно знатного, непременно богатого жениха. И тогда пусть утрутся все недоброжелатели при виде новой жизни его семейства!

А Срулики, ой, нет, как его, как же их?.. Беда, как же их?.. А! А Дзяшковский Иван был самой лучшей партией в Торжевке. Да и, по правде сказать, едва ли не единственным неженатым из «богатых».

***

В те времена, году где-то в 1915-м, в Торжевке, что к западу от Киева, жило больше двух дюжин разросшихся обширных фамилий и новоприбывших семей. Дзяшковские относились к стародавнему, но незнатному шляхетскому роду. Они жили обильно, держали бойню, колбасный цех и выгодно продавали в Киеве колбасы, а ещё было у них двадцать коней; своих коров они, похваляясь перед соседями, не считали, да и старый Томаш Дзяшковский помнил, какого роду-племени был Сергей Завальский, не то что другие местные голодранцы, позабывшие годность шляхетскую.

Дома́Дзяшковских, одни из лучших в округе, стояли особняком на краю Торжевки, у высокого берега речки Толоки, где тенистый сад наклонялся над тихими струями. Весной сад пенился-бушевал белым кружевом цветения так, что ошалевшие от нектара пчёлы спьяну тыкались в лица прохожих. Летом, чтобы под тяжестью налитых яблок не разодрались стволы, приходилось городить по нескольку кольев под каждую в дугу согнутую ветвь. А перед Ильиным днём переспелая «денешта» с бульканьем падала прямо в воду и выплывала на песчаную отмель, где её с восторгом находила голопузая ребятня. И сады были у Дзяшковских, и бойня, и мыловарня, и землёй удачно спекулировал Томаш, и на церковь давал — всё делал, чтобы сельское общество признало в нём своего.

Однако было одно обстоятельство, одна, можно сказать, беда, старинная, позабытая напрочь тайна, корни которой уходили в незапамятную старину — Дзяшковские величались Сруликами.

Что ни делал Томаш, что ни делал его отец, и дед Томаша, и прадед Дзяшковский, но с давних времён любой Дзяшковский был для сельчан прежде всего Сруликом. И это проклятие, казалось, побеждённое, довлело над родом.

— А это чей такой важный сад? — спрашивал, к примеру, заезжий господин, искавший по делу дом Дзяшковских.

— Этот? Это садок старого Срулика! — отвечали торжевцы, нимало не побеспокоившись припомнить фамилию хозяина. И несколько озадаченный, господин, даже если и уступал напористому и радушному гостеприимству самого Дзяшковского, всё равно, к крайней того досаде, иногда не к месту посмеивался и хихикал в пышные усы.

И надо ж такому было случиться несчастью, что поперёк всему фамильному великолепию главный наследник всего добра — всех садов, огородов и земельных «номеров», всех лавок, коптилен и скотины, мыловарни и «ковбасни» — старший сын Иван оказался к совершеннолетию полным подтверждением родового прозвища.

Скорее невысокого роста, одутловатый, склонный к обжорству и весь какой-то квадратный, с неподвижным туповатым лицом, криво прилепленным к круглой голове под шапкой вечно сальных волос, он постоянно не к месту что-то говорил, намеренно важничал перед соседскими хлопцами и девчатами, выставлял напоказ фасонистый пиджак, смазанные смальцем сапоги, на улице долго держал отцов портсигар, вымоленный у Томаша для большего форсу, вообще вёл себя придурковато и важно. Но, что было уже совершенной катастрофой, он не замечал своей привычки крайне зловонно портить воздух. Смеясь, часто шмыгал носом и по-детски вытирал рукавом пиджака зелёные сопли, что приводило Срулиху в полное отчаяние.

Случалось, старый Дзяшковский грозился до смерти отколотить сына, чтоб за ум взялся и перед людьми позора не было, но жена его, долговязая и суетливая Срулиха, вступалась за своего любимчика, и гроза проходила мимо. Сколько досадливо красноречивых молчанок, хитрых шляхетских взглядов и, что было особенно непереносимо, хохляцких перемигиваний перетерпел Дзяшковский от ближних и дальних соседей — и не перечесть.

***

Мало-помалу время шло. Иван вырос, и как-то естественно, сама собой в голову Дзяшковской пришла здравая идея о женитьбе Ивана. Только, конечно, понимала она, что от такого купца любой товар опрометью убежит, поэтому все приготовления надо было делать втайне. Она советовалась с кумушками и тётками, составляла подобные сложным пасьянсам списки невест, примечала и советовалась с Дзяшковским по поводу возможного приданого, короче говоря, нагрузила сердце непрекращавшейся заботой, и дни её были наполнены визитами и сложными переговорами.

Однако её витиеватая дипломатия всё-таки давала сбои. Матери нескольких выгодных невест с заречной части села, что ближе к Дарьевке, вежливо, но решительно уворачивались от такой чести, попридумывав самые невероятные, но неоскорбительные отговорки, да и Иван, будучи тяжёл на подъем, не готов был отправляться вслед за сватами в такую даль.

Но не только лень держала Ивана — рядом по соседству, через дорогу от домов Дзяшковских, в старинной семье Завальских расцвела невиданной красой любимица всей округи, баловница Тоня. Как-то сразу, за одну весну, из маленькой пичужки, худенького подростка, как бабочка из кокона, выпорхнула неместной красоты девушка — смуглая, большеглазая кареглазка, с ниже пояса косой смоляных, словно ночь, волос, пышногрудая тростиночка, с маленькими руками и ступнями, хохотушка и чаровница, чертёнок в юбке, мечта, зазноба. И Ваня Срулик, как и многие местные ребята, разглядев по весне Тоню, сильно и скрытно заскучал-затомился.

Как-то за неделю до описываемых событий, за поздним ужином, Дзяшковские сплетничали о разных соседях, как положено, обстоятельно и дотошно перечисляя соседские явные и мнимые приключения и прегрешения. К удовольствию беседовавших, обсуждались все — от уже упокоившихся на погосте древних старцев до младенцев, ещё гонявших молоко из мамкиных грудей. Но когда речь зашла о Завальских, мать сразу почуяла под толстым жиром вялые колебания сердца сыночка, и в тот же миг прожгла взглядом супруга. Дзяшковский только крякнул, однако, поскольку съел со своей Агнешкой пуд соли и научился не прекословить таким взглядам, то перемигнулся пару раз с женой, да так, без слов, и порешили.

Тем же вечером Агнешка, носясь, будто на помеле, посетила дальних кумов и кумушек, а те, уже хорошо выученные предыдущими походами в заречный край села, особенно и не возражали. На следующий день к Завальским отправилась целое посольство Дзяшковских. Сообразительные хозяева тут же, под благовидным предлогом «посочней травы нарвать» отослали Тоню аж к речке. Младшая часть делегации подпирала стены, а три кума да сам старый Дзяшковский, как водится, долго и обстоятельно обсуждали с Сергеем вопросы починки цепов, хомутов, кнутов, погоду, какие виды на урожай, что лучше наливать землемеру Дзюню, всё чин по чину. Беседа плелась кружевом, обе стороны внимательно следили за ходами и словесными пируэтами друг друга, ритуал царил, и многозначительные улыбки неумолимо накаляли воздух в просторной хате.

Слово за слово, перешли к делу, «у вас товар, у нас купец», на обильно накрытый стол была выставлена особой чистоты горилка, наконец, старый Дзяшковский обо всем договорился с Сергеем. Тут уже повеселели все, вспоминали старину, били друг друга по спинам, добродушно, но не без дальнего смысла мерялись родословиями, песни пели про гордых рыцарей и их панночек, день прошел быстро. Хозяйка перехватила Тоню, что-то наплела, опять услала к тётушкам, а Тонечка и не подумала, что суета в их доме имеет непосредственное отношение к её скорой судьбе.

К вечеру изрядно нагрузившаяся «дипломатическая миссия» отправилась по домам праздновать, а Сергею предстояло, по обоюдному согласию приятельствующих хозяев, обеспечить согласие Тони на брак с Иваном.

***

...Сергей, любя Тоню, тем не менее не забывал, что выгодная партия давала ему нужный финансовый капитал для упрочения положения хозяина и землевладельца. Поля, скирды, молотилки и амбары, сараи и погреба, ломящиеся урожаем, стояли перед его глазами. От этих планов ему сладко щемило сердце и на душе было приятно, благостно и щекотно.

Поэтому он, чтобы не терять даром времени, излишне сурово насупил брови при виде столь неслыханного непокорства своей доченьки; нарочно кулак упал с грохотом на столешницу. На шум, откуда ни возьмись, прибежала Серафима Завальская, жена Сергея. Она только покачала головой и увела остолбеневшую от такого обращения Тонечку в свою комнату...

Что Серафима говорила несчастной Тонечке за закрытыми дверями комнаты, как увещевала, как стращала, как умоляла девушку — до того Сергею не было никакого дела. Голоса за дверью то затихали, то чайками вскрикивали, то бормотали, слышен был то слабый, то громкий девичий плач и мерное, настойчивое внушение матери.

Он сидел за столом и по привычке хищно, давясь, заглатывал борщ с накрошенным хлебом — Сергей всегда так ел, будто за ним собаки гнались, — жадно, быстро, почти не жуя. Что ещё больше изумляло непривычных к зрелищу людей, так это его манера есть всё вместе — очень часто он вываливал в миску с борщом жаркое, блины, иногда вареники и ел это всё невообразимое месиво с таким же волчьим аппетитом, стараясь не упустить ни минутки времени, лишь бы подольше побыть в поле. Всю жизнь жажда заработать золота на ещё, ещё, ещё один номер земли гнала его наперегонки с небесными светилами.

Он доел свою тюрю, тщательно вытер миску кусочком хлеба, запил молоком, встал, пригладил волосы, зыркнул в оконце, открытое в цветущий палисадничек, и быстро, кошачьей походкой, вышел из хаты.

Через минуту младшенький Павлик взвивался между «золотыми шарами», уворачиваясь от хлеставшей его хворостины.

— Ой! Батько, ой! За що?!

Сергей молча догонял семилетнего быстрого Павлика, который вспрыгивал и на курятник, и на плетень, и на яблоню, и, догнав, ловко стегал по спине сына.

— Тату! За що? Ой, тату! Я ж ничого не зробив!!

— А на пам’ять! (серия ударов). Щоб не забув, якщо щось наробишь!

И, довольный собой, Сергей, отбросив уже ненужную хворостину, отправился опять в поле.

***

Ой, люди, люди! Вы думаете, вы знаете, что такое танцы? Э-э-э, нет, пожалуй, таких танцев, которые собирались в Торжевке в то время, и сыскать по всей округе было нельзя. Война, смута, непонятные столичные разговоры и истории, казалось, обходили стороной зажиточное село. Из всех рекрутов и добровольцев, слава богу, никого не убило, не покалечило на германском фронте, соседние сёла жили своей жизнью, будничной и трудовой, в хлопотах, тревогах и радостях с утра и до ночи. И вроде бы и работы было вдосыта, так что спину ломило, но молодежь со всей округи, ближней и дальней, не оставалась в родных хатах на вечер, нет, напротив, со всех хуторов, со всех соседних деревень в Торжевку собирались самые лучшие, не самые лучшие, простые, да и вовсе никудышные, но все — танцоры.

Начало этому невероятному увлечению было положено при совершенно случайных обстоятельствах. Старая бабка Христина, что потеряла сыновей на Японской, осталась без кормильцев. Раньше род их был обилен на умелых плотников и столяров, поэтому и дом Дзидечаков был большой, просторный, панам на зависть. Скорая война, дальние моря и лихие времена забрали у Христины и мужа, и сыновей, вот и осталась она одна в родовом доме, при большом хозяйстве, доживать свой старушечий век. Но не зря про Дзидечаков говорили, что их всех осы перекусали в одно место, ну, понятно, в какое. Одним словом, поседев набело за полгода, погоревав и покручинившись, в один прекрасный день взяла старая Христина в руки топор, заперлась в громадном доме, да и стала крушить. Перепуганные соседи посылали было за батюшкой, кто-то уж хотел из самого Топорова привести ксёндза, да только не рискнули попасть под топор — все знали крутой нрав Христины.

Три дня доносился грохот из дома. Тенью, по ночам, выносила хозяйка щепу, обрубки брёвен и досок за сарай. Наконец, на утро четвёртого дня, все стихло. Измученные любопытством соседушки по очереди, как бы невзначай, ринулись кто с чем — кто кувшин попросить, кто соли или луковицу какую одолжить, кто просто напомнить о себе — лишь бы удостовериться первыми в полном сумасшествии Христины.

Однако, напротив, их ожидало удивительное. В доме было чисто прибрано. Все внутренние стены исчезли, осталась только маленькая спаленка, в которую Христина никого не приглашала. У большой, заново выбеленной печи стоял здоровенный, сновья сколоченный стол, укрытый богатым ковром, а на столе красовался невероятных размеров граммофон, нагло выпирая разрисованным жерлом. Весь громадный дом представлял собой обширную залу с ровным земляным полом. Под потолком висели три «пятилинейки», которые должны были освещать залу.

Сама хозяйка быстро посокращала время непрошеных визитов, указывая соседушкам весьма короткую дорогу, но, когда последняя, самая незлобивая и близкая родственница, стоя уже на пороге, не выдержала и возопила: «Да что же это ты, старая, учудила? Что же тут такое всё будет теперь, как в пустыне?», то Христина спокойно и властно ей на это ответила: «Танцы!»

Как вспышка пороха, эта новость всколыхнула Торжевку.

Народ изумился.

Стародавние Христинины поклонники, те, что уже согнулись под тяжестью времени, да сединами и лысинами своими уже освещали дорогу в горний мир, те вспомнили, что давным-давно не было плясуньи лучше, чем Христина, что не было драк на селе горячее, чем из-за сероокой Христины, вспомнили, да и рассказали на посиделках у церкви. А молодые парни да девчата слушали да примечали. За неделю или за месяц, точно никто уже и не помнил, но стала молодежь приходить в Христинину хату да и танцевать по вечерам.

Но и вправду, что же ей оставалось делать? Решила Христина не сходить с ума, перебирая фотографии сыновей, а позвать молодёжь, решила радостями юности закрыть свое старческое горе.

Хата была просторной, воздуха хватало, музыка была громкой, граммофон сиял, хозяйка не гоняла случайно затаившиеся в углах целующиеся парочки, а иногда сама учила «своих детей» плясать.

Через год танцевальная горячка охватила всю Торжевку, потом Дарьевку, Зозулиху, Липовку и другие безымянные хутора, величавшиеся по фамилиям хозяев. В Торжевке стараниями предприимчивых конкуренток появились ещё две «танцевальные» хаты.

Но Христинина хата была наилучшей, наипросторнейшей, наимузыкальнейшей ещё и потому, что никто так придирчиво не отбирал репертуар, как она. Никто так не гонял музыкантов до седьмого пота, никто так щедро не платил им, как Христина. Поэтому танцоры, лучшие из лучших, самые-самые красавицы и красавцы, удалые и не очень, все стремились к Христине.

Удовольствие это было не самым дешёвым. А вы что подумали? Что Христина выжила из ума? Нет, она вела свое дело спокойно, рассудительно и со всей страстью кипучей натуры. Но это всего лишь необходимое отступление. Пора перейти к самому действию.

***

Всё случилось в субботний вечер.

В ярко освещённой хате Христины, на столе у печи стоял громадный, лаком раскрашенный граммофон, который включался по особому соизволению хозяйки. Рядом, под белой специальной накидкой, лежали пластинки. На столе выпирала пузатыми боками четырехведёрная кадушка ароматнейшей медовухи, которой парубки угощали друг друга. Сами же кавалеры обязаны были платить и за медовуху, и за оркестр, и за конфеты для своих девушек.

Да, немножко скажу о конфетах...

Конфеты из города были утончённым лакомством, важнейшим ключиком местного этикета. Кавалеры, желая показать свою образованность, воспитанность и особенный шик, по очереди выступали вперёд, спокойно и с достоинством клали на медный поднос обычно имевшиеся в наличии две копейки и брали ровно две конфетки. Конфетки были ключом и к знакомству, и к началу разговора. Можно было обсудить картинку, можно было просто предложить сладенькое; девушки же конфетки принимали — кто небрежно, кто с лёгкой улыбкой, а кто и с пунцовым румянцем во все щёки.

Далее, по уже отточенному порядку, согласовывалось личное расписание и очереди, и наконец, новая пара срывалась в водоворот танца, который уже бурлил в зале.

Итак, в разгар вечера вновь открылись двери, дохнули на улицу клубом пара, и в хату вошли новые гости.

Танцующие беззвучно ахнули, но не сбились с танца, только глазами показывали друг другу на прибывшую парочку. У дверей, теребя богатый павловский «в розы», с шёлковыми кистями мамин платок, стояла бледная Тонечка Завальская. А рядом, подбоченившись, особенно победным вывертом широко расставив кривоватые ноги, красовался Иван.

Он наслаждался.

Его лоснившаяся физиономия так и сияла торжеством. Он! Он, Иван Дзяшковский, привел на танцы Тоньку Завальскую! Свою невесту!! Й-э-эх, как же ему было сладко... Слаще мёду, слаще самых запретных сладостей, что вроде бы даже ему были знакомы, слаще отцовых рублей была эта минута, да что там говорить! Этот день, этот час, эта радость упоения славой и превосходством над прочими — музыкой пела для него.

Мало-помалу танцующие парочки всё-таки понаступали друг другу на ноги, сбились и остановились, трои́ста музы́ка тоже притихла. Все смотрели. А Иван, постояв минутку в зудящей тишине, медленно переваливаясь, подошёл к подносу, положил пятачок, черпачком налил себе стаканчик медовухи и неторопливо выпил. Потом, хитро прищурившись на собрание, достал из кармана ещё пятак и взял аж пять конфеток! Оглядев всех, он снова подкатился к Тонечке и сунул ей конфеты в дрожащую руку.

— На, Тонька. На, ешь конфету. Только гляди, — еле слышно прогундосил он, — ешь при мне, чтоб я видел, что ты сама ешь, Тонька, чтоб никуда не унесла!

И Иван, вполне довольный собой, отвёл бледную девушку к свободной лавке.

Старая Христина, наблюдавшая за этой сценой, только тихонько покачала головой. Сгорбленная, высохшая, вся из себя маленькая, она внешностью своей чем-то была схожа с Тоней, возможно именно этой какой-то очень уж непонятной хрупкостью и силой, только, конечно, было понятно, что силы физической было мало в её теле. Но глаза... Сложно было описать Христинины глаза в ту минуту. Они жгли серо-голубым огнем. Но спрятала хозяйка тот огонь, идя к своему граммофону.

Она покопалась в пластинках, поставила какую-то с пёстрой этикеткой, покрутила ручку и ловко опустила иглу. Послышалось знакомое шуршание, потом сначала тихо, неузнаваемо, потом, всё более и более опьяняя, поплыла музыка — не задорный трепак, которым щедро угощали публику музыканты трои́стой музы́ки, — томный, жгучий, головокружительный мотив позвал в дальние страны, заговорил панским языком, зашуршал шёлком, зашумел волнами и начал грезить о несбыточном.

Вдруг из противоположного угла, где скромно сидели пришлые дарьевские хлопцы, в центр выступил какой-то мужчина постарше, лет тридцати. Многие красавицы напряглись, ибо ранее он скучал и прятался за своими младшими братьями. Чужак был стройный, подтянутый брюнет, в военной форме, которая удивительно шла ему. Тонкие, щегольские усики подчёркивали правильность черт смуглого лица, пушистые ресницы оттеняли карие глаза, которые уже давно горели тщательно скрываемым восторгом. Даже седая прядь, серебрившая его чуб, казалась очень уж к месту.

Упруго, по-кошачьи ступая в такт музыке, он подошёл к тому же подносу. Раздался нежный звон — на поднос один за другим падали... червонцы! Он повернулся, махнул рукой, приглашая всех:

— Гуляйте, хлопцы и девчата!

А сам, так же плавно двигаясь, ни секунды не мешкая, подошёл к Тоне, небрежно, взяв двумя пальцами за плечо, отодвинул остолбеневшего Ивана, и сам, почтительно поклонившись, протянул руку Тонечке, приглашая.

— Прекрасная пани!

И эта шестнадцатилетняя девочка, душа которой только что умирала от унижения, эта кралечка только тихо затрепетала и, забыв про всё, вышла в центр залы. Шаг, другой. Поклон. Ответный поклон. И они, потихоньку узнавая друг друга, медленно, но не робея, потом всё более и более доверяя, закружились в вальсе. Они смотрели друг на друга не отрываясь, и их карие глаза вбирали весь свет ярких керосиновых ламп, не замечая ни бычьего сопения Ивана, ни ревнивого шипенья торжевских первых красавиц, ни всеобщего молчания хлопцев. Тонечка и незнакомец, влекомые волнами музыки, утонули в глазах друг друга, улыбка скользила по их губам; чувствуя гибкость и силу тела партнера, единство, неуловимое единство ритма, природное умение находить нужные движения, — они танцевали, не замечая, что танцуют-то только они одни.

Христина, увидев невероятность момента, беззвучно-бешено перебирала пластинки, и сдерживаемая, победительная улыбка кривила её сизые губы. Белые пряди выбились из-под платка, она позабыла возраст, недуги, немощи свои и ставила, ставила, ставила все новые, свои заветные, ранее неслыханные в Торжевке вальсы и танго.

***

Вечер предвещал грандиозную драку.

Но, видя весёлую решимость младших братьев Терентия, с восторгом следивших за неожиданной удачей обожаемого брата, местные торжевские хлопцы не рвались отстаивать честь Срулика. А несчастный Ваня, осознав, что он в одночасье превратился в ходячую историю, осунувшийся и побледневший, всё терпел это зрелище.

— Что, Ванечка? Съел конфетку?! — кто-то из злорадных торжевских девчат хихикнул рядом.

И чудовищный хохот обрушился на его плечи. Недослышавшие били в бока рыдавших соседей, пытались узнать причину такого смеха и, разобрав всхлипывания, сами валились на лавки, держались кто за бока, кто за животы, кто носом утыкался в спину соседа и только тихо поскуливал, не в силах больше смеяться. Этот заливистый, весёлый, захлёбывающийся смех был отчасти и местью недавно надменному Ивану. Ведь многие ребята хорошенько запомнили его издёвки и хвастовство, дурные шутки, на которые и ответить толком не могли, опасаясь возможных действий Дзяшковских. Но в ту минуту... В тот момент все накопившиеся, закрытые наглухо обиды, все проглоченные Ванькины подковырки, все обещанные слова, взлелеянные цепкой памятью, — все воплотились в громовом смехе.

Иван охнул и, неловко запнувшись каблуком за порог, вывалился в ночь. Он был раздавлен и уничтожен. Стеная от обиды и невыразимых проклятий, душивших его, он бежал к родному дому, не видя дороги, падая, спотыкаясь, снова падая, как будто эхо этого обжигающего смеха летело и толкало его в спину.

У него хватило сил пробраться незамеченным в свою комнату. Не раздеваясь, он упал на никелированную кровать, закусил подушку, накрыл голову другой подушкой и всю ночь придумывал разные страшные кары, пытки и ловкие ответы обидчикам.

***

На следующий день Сергей имел пренеприятнейший разговор со старшим Сруликом и вынужден был действовать.

Серафима, как могла, старалась утихомирить бурю, крестом вставала на пути Сергея, который время от времени терял голову и порывался бушевать. Она уже махнула рукой на всяческие мелкие разрушения в хате, разгромленную мелкую утварь, главное, чтобы дочку не тронул.

Тонечка же, казалось, не замечала гнева отца. Когда Сергей слишком уж гневался, боясь, что его мечты об альянсе с Дзяшковскими рассыплются мелким горохом, Тоня лишь закрывала глаза.

Её сердце пело.

Запертая в своей комнатке, она много вышивала, сложные красно-чёрные узоры — коты, павлины, жар-птицы, цветы — крестами расцветали на полотняных салфетках, наволочках и скатерках, но вышивание лишь заполняло время. Душа её улетала вдаль, парила и кружилась. Она невольно обнимала плечи, вспоминая сильные руки незнакомца, касалась ладошками пламенеющих щёк, обжигаемых воспоминаниями, и иногда, тихонько ступая босыми ножками, беззвучно танцевала, стараясь вспомнить удивительную музыку.

Чем дольше она оставалась одна, тем сильнее крепло в ней чувство, протест и счастье. Ожидание свободы, новой жизни, всего того неведомого, что напрягало тело сладкой волной, это счастье заставляло её с каждым днем всё увереннее и спокойнее ждать. Каким же прекрасным чувством было наполнено сердце шестнадцати лет от роду! Как стучало оно, как томилось, дрожало. не давало спать по ночам... Надо ведь просто подождать. Подождать, когда же этот незнакомец придёт. Он же обязательно придёт за ней!

А Дзяшковские и Завальские со всеми кумовьями и прочими ближними и дальними родственниками, объединив усилия, ускоряли и приближали свадьбу.

Два семейства работали день и ночь — ведь работу по хозяйству и в поле никто отменить не мог, а все приготовления занимали уйму времени — свадьба должна была стать главным событием торжевской жизни. Покупались ткани, Серафима носила к местной швее платье Тони, с которого снимались мерки. Заказывалась музыка, и выписан был фотограф из Киева. Оба хозяина уже договорились с православным батюшкой, многочисленные кумушки с обеих сторон занимались составлением списков гостей, договаривались, сплетничали, ходили в гости.

Иногда даже вспыхивали мелкие ссоры, но лишь от азарта и усердия, ведь свадьба на селе — это удивительное представление, священнодействие со сплошь главными актёрами, просто роли разного размера. Не будет преувеличением сказать, что почти половина Торжевки жила приближающейся свадьбой.

Иван реже выходил на улицу, большей частью томился дома либо уходил по делам с отцом. Родня Сруликов встала стеной, и все возможные отголоски «танцевального» происшествия были задушены и преданы анафеме.

Всё шло своим чередом.

***

За неделю до свадьбы, казалось, Тонечка должна была отчаяться.

Но не тут-то было — почти ещё ребенок, юная девушка вся погрузилась в мир своей мечты — она не могла просто так поверить, что любимые папа и мама вот так, просто, безо всяких, возьмут и отдадут её этому... этому... бр-р-р... этому Ивану. Но... жестокая реальность постепенно вторгалась в её мир. И ночные сны, жаркие, смутные, пьяные, сменялись днями подготовки к свадьбе. Она не хотела просыпаться, она по утрам молила Господа Бога, чтобы спас её от надвигающегося, неминуемого, — ведь она никому ничего злого не сделала.

Она молилась по ночам: «За что?! За что, Боженька?! Спаси и сохрани меня, Боженька, унеси меня, пусть ангелы прилетят за мной, пусть спасут меня, Боженька!.. Я не могу, я не хочу!! Не могу, не могу, не могу, не мо-о-о-огу-у-у!!»

Она вставала по утрам на зов матери — и словно засыпала. Она действительно засыпала днём — ей жить не хотелось в этом страшном мире, где родные люди стали вдруг куклами, где она сама стала куклой. Куклы, ляльки, марионетки — большие и маленькие, только не соломенные, не глиняные, не фарфоровые с румяными щёчками, нет, — живые, такие бездушные лица! Смеющиеся, улыбающиеся, скалящиеся, что-то говорящие, бубнящие, хихикающие и уговаривающие — эти лица её окружали, а она их не видела. Она спала днём, её голова болела напряжённым желанием ничего не видеть, ничего не слышать, не чувствовать — и Тонечка послушно, как кукла, поворачивалась на примерках, кланялась будущему свёкру и свекрухе, что-то отвечала, чему-то улыбалась, выходила во двор, давала корм скотине, послушная, такая очень-очень послушная, такая хорошая девочка. Такая замечательная невеста.

А ночью — ночью Тонечка просыпалась от своего удушающего забытья.

Она вставала со своей постели и тайком открывала оконце, поперёк которого был предусмотрительно приколочен дубовый — не вырвать, не выломать — брус. Тогда ночь, тёплая, душистая ночь открывала ей свои объятия, и в её комнатку вползал волнующий и дурманящий аромат ночных трав — резеды, руты, мяты, что в изобилии росли в саду. Цикады свиристели свои бесконечные сказки, страшно и гулко ухали какие-то ночные птицы, сердце щемило, спина покрывалась мурашками озноба. Звёзды шептали ей из бездонной высоты о чём-то неведомо прекрасном, а луна заливала сад своим ярким, волшебным светом. Весь мир звенел хрустальными струнами навстречу тёплому дыханию земли...

В ночь накануне свадьбы, так же открыв окно, она вдруг увидела что-то белое — что-то было аккуратно спрятано под брусом так, что увидеть с улицы было невозможно, только изнутри. Не веря своим глазам, Тонечка осторожно протянула руку и скользнула пальцами по холодной и гладкой бумаге.

Она выдернула из щели письмо, да-да-да! это было письмо! и стала читать, повернувшись к лунному свету, сотрясаясь в страшном ознобе. Ее скручивало судорогой так сильно, что она не могла стоять и привалилась к наличнику, потом, незаметно для себя, сползла на лавку.

«Здравствуйте, Антонина Сергеевна!» — было написано разборчивым завитушечным почерком.

Тонечкино сердце вскрикнуло, и слёзы брызнули; она не замечала их, только водила пальцем по строчкам, сливавшимся в призрачном сиянии. Она не верила своим глазам, задыхалась, прижимала письмо ко лбу, целовала его, разбирала пляшущие строчки и бесповоротно, безнадёжно, радостно сходила с ума, боясь, что эти слова, такие добрые, спокойные и уверенные слова растворятся, эхом исчезнут, ускользнут вместе с надеждой.

***

Наступило утро решающего дня.

Серафима Завальская вошла в комнату дочери, неся сшитое подвенечное платье. Глаза матери, казалось, прятались за какими-то невидимыми заслонками — вроде бы вот они — глаза, а в них не проскользнуть, не спросить — заперты надёжно. Тонечка, которая не спала ни мгновения, клубочком сжалась под простынёй, стараясь не показать, не выдать себя, но дрожь продолжала её сотрясать.

— Тонечка! Доченька! Что с тобой? — мать осторожно подошла к ней, потрогала лоб.

Лоб был холодный как лёд. Только глаза... Глаза были какие-то чужие, вроде бы и не Тонины.

На мать со спокойной уверенностью смотрела взрослая женщина.

И Серафима почему-то отступила на полшага, стараясь понять перемену в дочке, и как-то механически положила белоснежный свёрток на лавку.

— Доча. Доча, ты. Ты, вот, посмотри. Платье готово... — приговаривала она, наклоняя голову, и, незаметно для самой себя, по-птичьи выворачивала шею, будто прячась и высматривая одновременно.

Тоня смахнула простыню и встала навстречу оторопевшей матери. Утренний свет зажёгся на смуглой коже и вылепил-подчеркнул всю осознанную, открытую наготу юного тела. Не говоря ни слова, Тоня подошла и развернула свёрток, подняла платье за плечи, рассматривая и любуясь им на свету. Серафима, растерянно улыбаясь, смотрела, как её зачарованная дочь надевает подвенечное платье.

Сергей в то время возился у печи — что-то подмазывал белой глиной.

Он почувствовал что-то за спиной и резко обернулся. Перед ним стояла Тоня, его красавица, любовь, копия, надежда, его ставка.

Они смотрели в глаза друг другу.

Мгновение.

Другое.

Третье.

Ещё.

Сергей взвился навстречу этому взгляду, как под ударом кнута. И, не дожидаясь его гнева, навстречу всей страшной отцовской силище крикнула Тоня:

— Никогда! Слышишь, ты?! Ни-ко-гда! Ты больше никогда меня не тронешь! Потому что я люблю другого! Слышишь, ты?! Слышишь! — ярость заклокотала в её горле рыком, и Сергей медленно попятился назад, стараясь отвести взгляд от карих глаз, разгоравшихся ведьминым огнём. — Слышишь?! Ты слышишь?! Ты — зверь! Ты больше никогда никого не тронешь!

Он пошатнулся, запнулся о подвернувшееся под ногу полено, грузно повалился назад, суетливо шаря руками, ослеплённый страхом, парализованный вырывавшейся из него лютью. Серафима ойкнула.

Коротко загудел рассекаемый злым железом воздух, и с глухим стуком кочерга вонзилась в голову Тони. Яркая, весёлая кровь брызнула на потолок, на стены, на лицо матери, на белоснежную ткань платья. Тоня тихо ахнула, как уснувшее дитя, и беззвучно скользнула на пол хаты.

А в углу, возле печи, клубком катались Сергей и Серафима. Воя от натуги, Сергей старался оторвать от себя жену, которая стремилась к его глазам и горлу. На пол падали лавки, посуда, сыпались крупы, переворачивались чугуны с едой для скотины. Наконец упавшее с лавки ведро окатило их холодной водой, залило рты. Оба закашлялись и сели, протирая глаза.

И оба бросились к дочке.

Тоня лежала на полу.

Длинные пряди чёрных волос змеились в луже густой крови прихотливыми извивами. На белом платье, на побелке стен и потолка расцвели алые цветочки юной жизни.

Серафима в ужасе стала собирать пригоршнями кровь, будто хотела вернуть её назад, в тело дочери. А Сергей разорвал на себе рубаху и, как всегда, ловко, быстро, умело ощупал рану, вынул кусочки кости, смахнул сгустки запёкшейся крови и быстро стал забинтовывать голову Антонины.

— Жена! С ума сошла?! А ну, брысь!

Серафима, будто во сне, распрямилась-оцепенела. Она тупо смотрела, как Сергей затащил белую куклу с белой головой в клеть, как подскочил к ней, что-то беззвучно крича, куда-то толкал... Пошатываясь и хватаясь руками за стены, она вышла во двор, не видя, не слыша. И упала возле крыльца.

Сергей же пошёл запирать ворота.

***

Несчастье влетело в хату Завальских стаей невидимых летучих мышей, захлёбывавшихся смехом-писком.

Завальские незряче тыкались по углам хаты. Серафима бросалась то к воротам, проверить запоры, потом бежала в хату, что-то пыталась найти в сенях среди сушившихся под притолокой трав, то что-то шептала в щели двери в клеть. Павлуша, жестоко избитый отцом, отлёживался где-то на чердаке сарая, собираясь с силами. А Сергей метался то вслед за ополоумевшей Серафимой, то к клети, где без памяти лежала его дочка, его дитятко с забинтованной наспех головой, белой-белой, словно у гипсовой ляльки. И бинты на белой головке зацветали яркими, злыми маками.

Он завывал от горя, хрипел от ярости, бил себя по голове и в сердце кулачищами, стараясь заглушить крики совести, которые рвались из груди.

Сколько времени прошло в этой суматохе, никто не знал и не ощущал — Завальские, казалось, погрузились в лениво-бесстрастное течение времени, словно мухи завязли на липкой бумаге.

Перед Сергеем прыгала и корчила рожи страшная, кривляющаяся правда — его мечты, его надежды умирали вместе с истекающей кровью дочерью. Однако какая-то странная, склизкая слабость, липкость мешала ему перебороть страх разоблачения. Он понимал, что, позвав фельдшера, он навлечёт на себя гнев и презрение сельчан. Вот он и спрятался — отупевший, обозлившийся, слабый и устрашившийся, спрятался в хате, болезненно морщась, изредка взмахивая руками, словно стараясь отогнать злые мысли, залеплявшие душу, душившие, мучившие его. Он понимал, что бездействием своим лишь помогает смерти забрать его любимую доченьку, и... ничего не делал.

***

Свет не без добрых людей, а добрые соседи не без зорких глаз.

Когда уже день перевалил за полдень, к соседям Петричевским пробрался Павлик с разбитым лицом, на котором запеклась кровь. И так уж случилось, что у Петричевских гостили дарьевские двоюродные родственники Терентия — братья Николай и Филипп Грушевские.

Дарьевские хлопцы переживали за Терентия — вся Дарьевка знала про дело с первой красавицей Торжевки. Правда, хоть и чесались языки и аж зудела кожа от любопытства, но к сердечным делам Терентия, который по возрасту был их всех на десятка полтора лет старше, дарьевская молодежь старалась не проявлять внимания слишком уж заметно.

Но именно эти хлопчики и девчата стали той тайной разведкой, которая позволяла получать новости из Торжевки, помогала следить за Завальскими и Дзяшковскими и помогла-таки младшим братьям Терентия передать весточку Тоне в ту волшебно-лунную ночь накануне несчастья.

Поэтому, услыхав от Павлика страшные вести, братья выбежали вон из хаты и понеслись огородами напрямую в Дарьевку.

Летний день, как спелая груша, сочился зноем. Воздух загустел всеми ароматами плодородного края, луговая трава стелилась под их босыми ногами чуть скользким ковром, а братцы летели босиком — сапоги по дороге поскидывали, чтобы хоть как-то ускорить бег.

Попеременно опережая друг друга, выколачивая сердцами сумасшедший ритм, они добежали до прозрачной Толоки и сажёнками поплыли на другой берег, стараясь совсем уж не сбиться с дыхания. Страх и радость обжигали их юные сердца — страх жуткой, смертельной новости и радость возможной благородной помощи. И эта возможность помочь, возможность сделать невозможное заставляла их все быстрее и быстрее взмахивать непослушными, деревенеющими руками.

Наконец они перебрались через речку, на карачках пролезли по чавкающей илистой затони, отдышались на берегу, захлёбываясь от усталости, и побрели дальше, постепенно переходя на всё тот же, пусть уже спотыкавшийся, путаный, но непрестанный, безудержный бег...

***

А соседи Завальских стали собираться — кто возле плетней, кто возле ворот. Постепенно образовалась толпа. Тихо гудели встревоженные голоса. Люди перешёптывались, разглядывая хату, пытаясь высмотреть хоть какое-то движение.

Ничего.

И никого.

Никто не показывался.

Тревога нарастала. Известие о чём-то страшном уже обсуждалось с полнейшей уверенностью. Криворотый, скалящийся ужас мелькал за спинами и дул на затылки холодком. Задние вытягивали шеи, стараясь не упустить ничего из ожидавшегося дива.

Наконец скрипнула дверь.

На пороге хаты показался Сергей.

Все смотрели на него, будто в первый раз видели.

Его глаза были черны, как уголь, сам он был прям и лицом бледен. В руках держал топор. Тёмным, мутным глазом он медленно-медленно прочертил невидимую, обжигающую линию по лицам напротив. Передние зеваки стали сначала слегка, потом всё сильнее проталкиваться назад, стараясь от греха подальше отойти — топор в руке Сергея поблёскивал, и ничего доброго выйти из всего этого не могло.

В центре толпы стояли Дзяшковские — отец, мать, кумовья. Сзади прилепился Ванечка. Он тоже вытягивал шею, стараясь высмотреть Тоню. Старые Дзяшковские насупленно молчали, неудачно делая безразлично-надменные лица. И вокруг этой группы затолкались отступавшие сельчане.

Сергей — медленно-медленно, будто во сне, — шёл навстречу всё более расплескивавшейся и начинавшей всё громче будоражиться толпе. Безумие радостно захлопало в ладоши. Капли пота стекали по его лбу, заливали глаза. Завальский поднял руку с топором, чтобы стереть эти капли, но толпа поняла это движение по-своему и на мгновение окаменела. Затем Агнешка айкнула, закрыла собой Ваню. Ваня сначала попытался вырываться, дернулся вперед. Агнешка взвизгнула во всю силу, и этого глупого визга хватило на всех.

Началась дикая давка.

Сергей тупо, непонимающе смотрел на разбегавшихся соседей, друзей, завистников, праздных зрителей, его широкие плечи опустились. Он стоял посредине двора — страшный, дикий и потерянный.

И в тот момент, когда толпа превратилась в бегущее стадо, из-за поворота, с большака, что соединял Торжевку и Дарьевку, выскочили всадники. Топот копыт, сначала слабой дробью, потом всё более и более отчетливо грохотал навстречу замершей вдруг толпе. Сзади по брусчатке гремела телега, в которой китайским болванчиком болтался и пытался удержаться маленький старичок. Разбегавшиеся люди поневоле остановились, разглядывая новых героев, — любопытство пересилило все ужасы.

А всадники пронеслись мимо — прямо к хате Завальских.

Скакавший впереди Терентий, не снижая аллюра, гикнул пронзительно, и конь перенёс его через плетень — прямо во двор, на ходу зацепив и опрокинув Сергея. За ним махнули старшие кумовья.

Изумлённый Сергей не успел ничего понять, как дарьевские мужики его скрутили, прижали к земле, он попытался дёрнуться, жилы на шее натянулись канатами, но дарьевские держали его крепко и безжалостно.

Сам же Терентий и два его брата навалились на дверь клети, потом Терентий запальчиво что-то крикнул, оглянулся, прыгнул к Сергею, выхватил топор и с бешеным отчаянием начал рубить перемычки двери. Часто и смачно топор выщеплял куски дерева, ветерок донес легкий запах окалины от перерубаемых гвоздей. Наконец дубовая дверь расселась надвое.

Терентий вошёл в темноту клети...

И показался опять, неся на руках Тонечку в подвенечном платье, её головка была замотана, слева проступило большое красное пятно, руки бессильно висели, голова была запрокинута, на бледном лице ни кровиночки.

Он шёл, осторожно ступая, неся своё сокровище, девочку, с которой он виделся всего один вечер и которую полюбил всем разочарованным сердцем. И глаза его сверкали таким отчаянием, такой угрозой, такой любовью, что никто не смог и слова вымолвить — все оцепенели.

И положил он Тонечку на телегу, поправил выбившуюся чёрную прядь, залепленную кровью, сказал младшему брату править, а сам пошёл рядом, страшно и умоляюще заглядывая в глаза маленькому старичку-фельдшеру, который держал раненую девочку на коленях.

Окружив телегу и недобро улыбаясь, рядом шли братья и прочие дарьевские кумовья, ведя шумно отсапывавшихся, дрожавших, загнанных коней.

Медленно, чтобы не растрясти Тонечку, ехала телега.

И никто не посмел ни остановить, ни даже приблизиться к ней.

А потом, постепенно, одним за другим, люди оглянулись на Сергея. А он, поникший и какой-то весь перекошенный, сидел у крыльца, вытирая кровь из разбитой губы, и криво, глупо улыбался.

Вдруг сначала слабый всхлип, потом будто щенячий визг раздался из-за спин Дзяшковских.

В горячей пыли лежал ничком Ваня Срулик, вжимал лицо в песок и горько-горько плакал.

Глава 2. Граблять!

Сначала тихий, затем всё более нараставший глухой стон, потом — животное мычание раздалось в тишине деревенского дома. Никто ничего спросонья не понял; подброшенные этим звуком домашние — кто в трусах, кто в чём — метались в темноте, опрокидывали стулья, шарахались, кто-то не мог нашарить рукой выключатель. На пол летели одеяла, одежда, брякнулся радиоприемник, что-то забубнивший голосом Горбачёва, зазвенела посуда, оставшаяся после ужина на столе. Заплакали дети. А над этим всем переполохом, разрезая нагретую печкой темноту, хрипло и бессознательно бился крик спящей бабушки Кози: «Гра-а-абляа-а-ать!»

Козя спала на натопленной печке после обычного пятничного вечера, когда вся семья и киевские гости собрались в большой комнате недавно купленного во Владимирской области и терпеливо восстанавливаемого деревенского дома, спала после долгого, натруженного дня, спала на печке впервые за шестьдесят лет после своего детства... и кричала. Кричала сквозь морок сна, и сила того крика швыряла проснувшихся домочадцев и заставляла подвывать от страха даже взрослых...

***

В тёплой, уютной хате окна были плотно занавешены вышитыми гладью занавесками. Было тепло, печка была протоплена с вечера, тусклые отблески ещё не закрытого зева весело перемигивались на стеклах шкафа с заботливо расставленными чашками и тарелками. Был поздний вечер, ноябрь 1925-го, село давно уже легло спать — нечего было керосин жечь допоздна в будний день. Да и керосин был страшно дорог, комнезамовцы никак не могли определиться, кто главный, и даже случайная торговля с Киевом была неровной.

В полутьме, в свете пригашенной пятисвечной керосинки копошились тени. Сторожкие, тихие голоса, сдавленное чертыхание. Несколько минут тишины, бульканье. Кто-то пил воду, отдуваясь и пыхтя. Опять тишина. И снова: «На тобi! На тобi! На! На! На!!».

За тёплой, ладно сделанной печкой, в щели между её пахнущим извёсткой боком и бревёнчатой стеной хаты, забросанные второпях старыми одеялами, грызли руки маленькие девочки — красавицы Зося, сестра её Тася, а самая младшая пятилетняя Козечка задыхалась — руки Зоси закрыли ей рот, и кричать не было никакой возможности.

Терентия — молодого, статного красавца, — били двое. Его лицо и лицом-то уже назвать было нельзя, так — кусок кровавого мяса, на чёрных усах запеклась кровь, какая-то пузыристая дрянь выхаркивалась с каждым ударом под дых. Его руки и ноги были накрепко связаны вожжами, которые Миколайчуки принесли в тот вечер с собой. Он плохо видел, плохо слышал, звон и вспышки в ушах, чёрная смола беспамятства была ему желанна, но никак не приходила. Его мучили неумело, но по-крестьянски основательно.

— Батько, вiн вже майже не дихае, — сказал младший из Миколайчуков.

— Цить ти, Гнат, чи не бачишь — у нас ще його жинка? — прошипел Сергей.

***

Сергей был как раз соседом Терентия, он-то за многолетнее соседство многое видел, примечал, запоминал. Миколайчуки были и не «трудящими хозявами», и не «злыдотой», так себе — ни рыба ни мясо. Семья их была многолюдная, но какая-то сорочья, гаму и криков было много, трудов мало. Дворы их были не устроены, хозяйки и невестки тоже были — все как на подбор — суетливые, мелкоглазые, короче, беспородные, как о них говорили в селе. И жито у них толком не родило, и кони были всегда какие-то золотушные, а свиней они хотя и старались держать, но сало их было «с душком», и любое их старание было больше вынужденное, для глаз Торжевки. Никакого хозяйского труда, того труда, который увлекает на весь световой день, до конского пота на спине: такого труда Миколайчуки никогда не выказывали. Однако в сорочьей своей суете знали и видели они много, так как ничто так не заостряет слух и зрение, как неистощимая, всепроникающая, тихая, подколодная зависть.

Конечно же, всё село видело, каким гоголем вернулся Терентий с Мировой войны, как чуб его выбивался из-под лихо надвинутой на бровь фуражки, как шла ему унтерская форма, но пуще всего мужики смотрели на георгиевский бант, а хозяйки только сдавленно охали при виде роскошного сфинкса, золотом горевшего на пузатых боках зингеровской ножной машинки, которую Терентий вносил в свою хату вместе со счастливой Тоней. Приводили в изумление привезённые Терентием настенные часы «Le Roi a Paris», мелодично отбивавшие каждые полчаса, а в полдень и в полночь — двенадцать ударов слышны были соседям. Смуглая, разрумянившаяся Тоня, в радости возвращения геройского мужа, не удержалась и отдала тогда полной сдачей всем соседским кумушкам, обув на воскресную службу красные черевички мягчайшей краковской выделки и украсив плечи алой павловской шалью с цветами.

И не было их счастливее. Но слухи по селу пошли, побежали, полетели, а где и зазмеились, что Терентий с войны не только с бантом георгиевским вернулся, но и шкатулку с гребнями, отделанными бриллиантами, привез. Никто в досужих разговорах не допускал и мысли о возможности такой награды, но верить хотелось, хотя бы потому, что в соседнюю Липовку вскорости пришли служивые, и те служивые рассказывали, что уже за Вислой Терентий разыскал место и переправил весь полк на рассвете на сторону, где стояли германцы, и последовавшее дело было весьма удачное и решительное, и как потом сам полковник целовал бравого унтера перед строем полка, весело заливавшегося победным «ура».

Припомнил Сергей Миколайчук ту старую историю и рассказал её своим дядям и кумовьям, когда понурые хозяева расходились с собрания комнезама по раскисшим в непогоду улицам села. Никто из родичей слов лишних не сказал, но в блеске глаз их увиделось какое-то новое, соединяющее без всяких лишних пояснений чувство: «Вот оно, наше время. Пришло». Спустя месяц, когда ноябрьский снежок уже уверенно ложился на промёрзшую землю, сговорились они, четверо Миколайчуков, навестить Терентия и его кралечку. Приготовились основательно, захватили вожжи, верёвки, всё, что надо для мучений.

Не забыли ни карабины, ни мешки.

На всякий случай.

***

И вот в соседской хате, для устойчивости пошире расставив ноги, Микола, средний брат, старательно мозжил прикладом ступни Тонечки. Методично поднимал и опускал он карабин — «кха!» — и ответный хрип первой красавицы села возбуждал его, вызывал из памяти те липкие минуты, когда на сельских танцах, в знании своей тщедушности, он и не осмеливался подойти к красавице Тонечке.

Молчание Терентия и Тонечки, их сдавленные стоны в муках, которые просто обязаны были вырываться дикими криками, — не были понятны Миколайчукам и даже тревожили их. Комнезама они не боялись, потому что сами они были теперь «Комитетом незаможников», новой властью, да и никто в новое лихое время не вышел бы из хаты в ночь, даже если бы на улице убивали ребёнка.

Стены хаты были уже основательно забрызганы кровью хозяев, но те молчали. Да и как могли они кричать, если всё же успели сделать единственно верное — спрятать своих дочек за печкой. Дети выбегут на крик, и тогда соседи поубивают всех.

Старый Миколайчук аккуратно простукивал своей клюкой пол, стены, притолоки. Тот стук странно перемежался с хрустящими ударами приклада — «кха!» — с бульканьем и хрипами молодого хозяина, со стонами Тонечки.

Тук. Тук. Тук-тук. Тук. «Кха!». Стон. И опять — тук, тук, тук.

Равномерный стук и равномерный стон впивались в уши девочек, спрятавшихся за печкой. Старшая Зося закрыла уши, стараясь не завизжать от этого ужаса, от этого стука, который двигался по хате. Маленькая Козечка тоже закрыла ушки своими маленькими ладошками, лишь несчастная Тася не могла остановить проникновение тихого звука в несчастную голову, так как стискивала она булькавший рот плачущей Козечки.

И только когда после очередного совещания Миколайчуки стали выжигать раскалённым шомполом жемчужные зубки Тонечки, только тогда и вырвался у неё дикий, невероятной силой наполненный, захлебывающийся визг. И остатками сознания понимая, что сейчас девочки выбегут и попадут в руки палачей, Тонечка выдала своим мучителям место, где хранился другой клад семьи, тот, о котором не знал даже муж, — горшочек с золотыми рублями, заработанный её отцом — Сергеем...

***

Никто так и не узнал, почему Миколайчуки не добили свои жертвы, может, тот ночной кровавый труд слишком их утомил, может, отдохнуть хотели и ещё вернуться, может, торопились поделить богатство, но ушли они в ночь, и старый Миколайчук только вздыхал, подхватывая мешок с добром Завальских. А ближе к полудню... Ближе к полудню прохожие нашли Миколайчуков в овраге, направо от старого заброшенного кладбища.

Лежали они там — Сергей, Гнат и Томаш.

Вповалку.

Кто их перестрелял — о том село молчало наглухо. А Терентий и его хозяйка страшно и долго болели, и не умерли они лишь трудами доченек — красавиц Зоси, Таси и маленькой Козечки.

***

Бабушка Козя, в мокрой от слёз ночной сорочке, пила холодную воду, гладила по головке внучку, сверкавшую огромными карими глазищами, и виновато смотрела на нас, столпившихся вокруг неё, улыбалась и даже подшучивала над собой, как она всегда делала, наша любимая Козя.

«Граблять, граблять!»

Глава 3. Фото на память

...Окончив работу, натужно гудя моторами, звено «лапотников» Ю-87 уходило с набором высоты на норд-норд-вест. Пара «мессеров» вертелась на виражах с одиноким, отчаянным И-16, то превращаясь в точки, то проскакивая над головами уцелевших краснофлотцев, которые отплывали от быстро уходившего под воду «Бурного». Другая пара «мессеров» деловито развернулась на штурмовку и, простреливая пулемётными очередями веселые фонтанчики на поверхности стылого моря, добавляла пушками по запрокидывавшемуся узкому корпусу эсминца, по которому карабкались раненые. Снаряды высекали из серого днища вспышки, будто какой-то великан пытался высечь искру с помощью кресала.

***

Тот скоротечный налёт на траверзе Керчи стал последним в судьбе удачливой «семёрки». Турбины «Бурного» после ноябрьского ремонта в Новороссийске работали исправно, но, как ни старался кавторанг Марченко увеличить ход, перегруженный ранеными эсминец плохо переваливался с курса на курс. Тягучая зыбь с веста сбивала низко сидящий корабль, заваливала корму, добавляла ненужной рыскливости, мешала рассчитать упреждение для очередной смены курса, — не раньше и не позже той неуловимой секунды, когда пикирующие «лапотники» уже выцелили узкий силуэт «Бурного».

Тройка «ишачков», прорывавшаяся к пикировщикам, попала в клещи двух звеньев «мессеров», прикрывавших атаку пикировщиков по уходившему из Феодосии кораблю. Две пары «мессеров» зашли в лоб нашему звену, вспыхивая огоньками пушечных очередей, а другая пара «охотников», как на полигоне, свалилась сверху от тусклого солнца. Раненые, разместившиеся на палубе вперемешку с мешками, носилками, всей поклажей эвакуируемого санбата, смотрели на бой, который решался без них, но определял их судьбу.

Всё было решено одним ударом, в несколько секунд.