2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

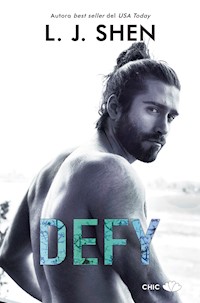

- Herausgeber: Chic Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Yo era su profesora. Él, mi debilidad… Me llamo Melody Greene y debo confesar una cosa: estoy enamorada de Jaime Followhill. Jaime es mi alumno, pero nuestra relación ha sido consentida, y, aunque me hayan despedido, volvería a hacerlo. Una y otra vez. Porque nunca he vivido nada parecido. Sé que, a ojos de la ley, lo que he hecho está mal, pero Jaime me hace sentir tan bien… La precuela del fenómeno Vicious, best seller del USA Today "Una lectura sensual y llena de pasión que tiene todo lo que una podría esperar de L. J. Shen." Togan Book Lover

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.

Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.

Defy

L. J. Shen

Sinners of Saint 0.5

Traducción de Eva García Salcedo

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Epílogo

Playlist

Agradecimientos

Sobre la autora

Página de créditos

Defy

V.1: Noviembre, 2020

Título original: Defy

© L. J. Shen, 2017

© de la traducción, Eva García Salcedo, 2020

© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2020

Todos los derechos reservados.

Los derechos morales de la autora han sido declarados.

Diseño de cubierta: Taller de los libros

Imagen de cubierta: Marc Roura | Shutterstock

Publicado por Chic Editorial

C/ Aragó, 287, 2º 1ª

08009 Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-17972-42-4

THEMA: FR

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Defy

Yo era su profesora. Él, mi debilidad…

Me llamo Melody Greene y debo confesar una cosa: estoy enamorada de Jaime Followhill.

Jaime es mi alumno, pero nuestra relación ha sido consentida, y, aunque me hayan despedido, volvería a hacerlo.

Una y otra vez.

Porque nunca he vivido nada parecido.

Sé que, a ojos de la ley, lo que he hecho está mal, pero Jaime me hace sentir tan bien…

La precuela del fenómeno Vicious, best seller del USA Today

«Una lectura sensual y llena de pasión que tiene todo lo que una podría esperar de L. J. Shen.»

Togan Book Lover

A Jaime Steinman-Jones y Kerissa Blake

«Prefiero sentirme feliz que mantenerme altiva».

Charlotte Brontë, Jane Eyre

En su origen, el símbolo del ancla no lo usaban quienes surcaban los mares, sino los que se quedaban en tierra. Durante los primeros años del cristianismo, los romanos persiguieron a los cristianos a ultranza. Para demostrar que profesaban dicha fe a otros practicantes bajo la atenta mirada de los gobernadores, portaban joyas en forma de ancla e, incluso, se las tatuaban. Se las consideraba un símbolo de fuerza, pues las anclas sujetan los barcos hasta en la peor de las tormentas. Asimismo, era un símbolo popular por su gran parecido con la cruz, y también servían para señalizar las casas seguras a quienes buscaban refugio.

MyNameNecklace.com

Me llamo Melody Greene y tengo que confesar algo.

Me he acostado con uno de mis alumnos, un estudiante de último curso de secundaria.

Varias veces.

He tenido muchos orgasmos.

En diversas posturas.

Me he acostado con un alumno y lo he disfrutado.

Me he acostado con un alumno y, si pudiera volver atrás, lo repetiría.

Me llamo Melody Greene y me han despedido. He abandonado el despacho de la directora, muerta de la vergüenza, como Cersei Lannister, minutos después de que amenazara con llamar a la policía.

Me llamo Melody Greene y he hecho algo malo porque me hace sentir bien.

He aquí por qué ha valido la pena.

Capítulo 1

Salí del despacho de la directora arrastrando los pies y me dirigí al exterior. El cielo estaba nublado, lo habitual en pleno invierno en el sur de California. La ira, la humillación y el odio hacia mí misma impregnaban hasta el último centímetro de mi alma y creaban una sensación de desesperación de la que ansiaba deshacerme.

Había. Tocado. Fondo.

Me acababan de comunicar que el instituto All Saints iba a prescindir de mis servicios como profesora de Literatura al acabar el curso, a menos que me pusiera las pilas y lanzara a mis alumnos un hechizo que los transformara en seres humanos atentos. La directora Followhill me había dicho que no me imponía y que iba muy retrasada con el temario. Y, por si eso fuera poco, la semana anterior me habían notificado que me echaban de casa a finales del mes siguiente. El dueño había decidido hacer reformas y volver a instalarse en el apartamento.

Además, el tío con el que me enviaba mensajes subidos de tono y al que había conocido en una página de citas de dudosa reputación me había escrito para decirme que no asistiría a nuestra primera cita porque su madre no le dejaba el coche esa noche.

Tenía veintiséis años.

Mi edad.

Una mujer que no veía a un hombre desnudo desde hacía cuatro años no podía permitirse el lujo de ser quisquillosa.

De hecho, aparte de un par de rollos, no había tenido una relación. Nunca. Con nadie. El ballet siempre tenía prioridad. Antes que los hombres y antes que yo. Durante un tiempo, pensé que me bastaba con eso. Hasta que dejó de ser suficiente.

¿Cuándo se fue todo al garete?

Sé cuándo: justo después de empezar la carrera. Hace ocho años, me aceptaron en Juilliard. Iba a cumplir mi sueño de ser bailarina profesional, algo por lo que había luchado toda mi vida. Mis padres habían pedido préstamos para pagarme los concursos de baile. Los novios se consideraban una distracción indeseada y mi único objetivo era entrar en alguna prestigiosa compañía de ballet de Nueva York o Europa y convertirme en primera bailarina.

Bailar era mi oxígeno.

Cuando me despedí de mi familia desde el control de seguridad del aeropuerto, me desearon mucha mierda. Tres semanas después de mi primer semestre en Juilliard, todo se fue a la mierda. Literalmente. Me rompí la pierna de la manera más tonta mientras bajaba las escaleras mecánicas del metro.

Ese accidente no solo frustró mis sueños profesionales y mi plan de vida, sino que me obligó a hacer las maletas para regresar al sur de California. Después de pasar un año enfurruñada mientras me autocompadecía y mantenía una relación estable con mi primer (y último) novio —un tío llamado Jack Daniels—, mis padres me convencieron para que me dedicara a la enseñanza. Mi madre era profesora. Mi padre era profesor. Mi hermano mayor era profesor. Les encantaba enseñar.

Yo lo odiaba.

Era mi tercer año como profesora y mi primer —y, a juzgar por mi rendimiento, el único— año en el instituto All Saints en All Saints (California). La directora, Followhill, era una de las mujeres más influyentes de la ciudad. Su depurado arte para putear era legendario. Me hizo la cruz desde el principio. Mis días bajo su reinado estaban contados.

A medida que me dirigía a mi Ford Focus de doce años aparcado frente a su Lexus y el enorme Range Rover de su hijo (sí, le había comprado a su hijo, un estudiante de último curso, un maldito SUV de lujo. ¿Para qué necesita un chico de dieciocho años un coche tan grande? ¿Para meter su gigantesco ego en él?), llegué a la conclusión de que no me podía ir peor.

Me equivocaba.

Subí al coche y, a medida que daba marcha atrás en el aparcamiento casi desierto, me acerqué a los dos carísimos símbolos de un picha corta. Justo en ese momento, don «vivo con mi madre» me envió otro mensaje. Un recuadro verde apareció en la pantalla. Decía: «Tengo el coche. ¿Lista para mancillarlo?» con un montón de signos de interrogación.

Me distraje.

Me mosqueé.

Choqué de lleno con el SUV del hijo de la directora Followhill.

Tras aferrar el volante y ahogar un grito del susto, me llevé la mano al corazón para asegurarme de que no se me salía disparado. Mierda. Mierda. ¡Mierda! El ruido sordo que me atravesó los tímpanos e hizo temblar el coche no dejaba lugar a dudas.

Le había hecho a su SUV lo que Keanu Reeves a la película Drácula: destrozarlo.

La adrenalina me recorrió el cuerpo y, por un instante, mi instinto de supervivencia me hizo plantearme pisar el acelerador, buscarme un alias, huir del país y esconderme en una cueva entre las montañas afganas.

¿Cómo pagaría la reparación? Debía mucho dinero y había llegado un aviso a casa porque aún no había pagado la última prima del seguro. ¿Estaba asegurada acaso? La directora Followhill iba a matarme.

Me armé de valor y, con pesar, levanté el culo del asiento. En teoría, el querido SUV negro de Jaime no tenía que estar en el aparcamiento de los profesores. Aunque, pensándolo bien, Jaime Followhill se había salido con la suya muchas veces gracias a su aspecto, su reputación y la influencia de sus padres.

Rodeé el coche y me encontré la parte trasera del mío clavada en el panel trasero de su Range Rover, lo cual había dejado una abolladura del tamaño de África.

Huelga decir que ahora sí que no me podía ir peor.

Estaba equivocada. Otra vez.

Me agaché y miré el destrozo con los ojos entornados. No importaba que el aire me hubiera levantado la falda del vestido marrón y se me vieran las bragas de encaje nuevas. No había nadie en el aparcamiento, y tampoco me iba a pavonear con ellas delante de don «vivo con mi madre» esa noche.

—No, no, no… —repetía sin aliento.

Oí un gruñido gutural.

—Señora G., la próxima vez que se agache así, asegúrese de que no esté detrás de usted si no quiere salir en el National Geographic: Cuando los depredadores atacan.

Me enderecé poco a poco, me ajusté las gafas y miré a Jaime Followhill de arriba abajo con el ceño fruncido.

Jaime parecía el hijo ilegítimo de Ryan Gosling y Channing Tatum. No exagero. (Nota al margen: sería una muy buena idea para una novela romántica protagonizada por una pareja gay. La leería seguro). Pelo rubio, moño bajo y despeinado, ojos añiles y cuerpo de stripper. De verdad, el niño estaba musculado; tenía los bíceps como bolas de jugar a los bolos. Parecía el típico rey del baile de las pelis de los noventa. Un futbolista que tenía a todas las chicas del instituto All Saints comiendo de su mano.

Y me miraba fijamente mientras se dirigía a grandes zancadas hacia su coche destrozado.

Llevaba una camiseta gris ajustada de Henley que le marcaba los bíceps y los pectorales, unos vaqueros oscuros y ceñidos, y unos zapatos de caña alta tan caros y feos que te hacían pensar que los había diseñado P. Diddy. Tenía cardenales en los brazos y se le estaba curando el ojo morado. Sabía dónde se los había hecho. Se rumoreaba que él y los tontos de sus amigos se molían a palos los fines de semana en un club de lucha llamado el «Desafío».

Supongo que Niño bonito no era tan rico como para que lo mangonearan. Me pregunté si su madre conocería el club.

Un momento, ¿me preguntó por mis esquís? ¿O fue por mis isquiotibiales?

—Me cago en todo —exclamó tras detenerse a escasos centímetros de nuestros coches. Sonrió con picardía.

Parecía que los vehículos se habían fundido en uno. Era como si su SUV diera a luz a mi tartana por la parte de atrás y que la pareja del SUV —el Lexus de la directora Followhill— exigiera una prueba de paternidad.

Yo era profesora de Jaime, uno de los pocos chavales que sabía que no gritaría, daría voces o tiraría cosas a los demás compañeros en clase de Literatura. No era buen estudiante —ni por asomo—, pero se entretenía con el móvil y no me daba problemas.

—Perdona —musité afligida, con los hombros hundidos en señal de derrota.

Se levantó el dobladillo de la camiseta y se frotó los perfectos abdominales. Estiró los brazos con actitud perezosa y bostezó.

—Creo que le he destrozado el coche, señora Greene.

Un momento… ¿Cómo?

—¿Que tú…? —Carraspeé y miré a mi alrededor para asegurarme de que no me gastaba una broma—. ¿Que me has destrozado el coche?

—Sí. He ido directo a su culo. En todos los sentidos, obviamente —respondió mientras se arrodillaba y miraba el punto de choque de los dos vehículos con el ceño fruncido. Pasó la palma por la flamante carrocería del SUV.

Por cómo hablaba Jaime, parecía que hubiera sido él quien había chocado conmigo. No sabía por qué lo hacía. Si ni siquiera estaba en su coche, y acababa de llegar… ¿Querría chantajearme?

Me consideraba una profesora respetable y recta, pero tampoco me apetecía bañarme en el mar y dormir en el coche, que sería lo que tendría que hacer para sobrevivir si admitía que había sido yo quien había golpeado su coche de lujo.

—James… —Suspiré mientras me aferraba al colgante dorado en forma de ancla que pendía de mi cuello.

Negó con la cabeza y levantó la mano.

—Le he abollado el coche. Estas cosas pasan. Se lo compensaré.

Qué. Decía. Este.

No sabía a qué jugaba, solo que era muy probable que se le diera mejor que a mí. Entonces, al más puro estilo Melody Greene, me di la vuelta y me fui directa a mi coche. Básicamente, eludí el problema como la cobardica que era.

—Eh, no tan deprisa —dijo. Se rio por lo bajo y me agarró del codo para que lo mirara.

Se me fue la vista a su mano. Me soltó, pero ya era demasiado tarde. Notaba mariposas en el estómago. El deseo hizo que me hormigueara la piel. Uno de mis alumnos me ponía cachonda.

Solo que Jaime Followhill no era un alumno cualquiera. Era un dios del sexo.

Los rumores que corrían por los pasillos del instituto All Saints daban fe de ello; historias suficientes como para competir con las Obras completas de Shakespeare. Y si los rumores eran ciertos, eso no era lo único largo e impactante que tenía el muchacho.

Followhill me hacía sentir casi tan incómoda como su madre. La diferencia era que ella me infundía terror, mientras que él tocaba mi punto más sensible. Me ponía nerviosa.

Quizá se debiera a que, en clase, siempre se me iban los ojos hacia él. Me atraía como la luz a las polillas, y me fijaba en él hasta cuando no quería. Me preocupaba que se hubiera dado cuenta de que lo miraba de una manera inapropiada cuando hacía el tonto y estaba con el móvil.

No como profesora.

Sino como mujer.

—He dicho que le he abollado el coche —repitió con un fulgor intenso en los ojos.

¿Por qué hacía eso? ¿Y por qué me importaba? Ese niñato llevaba más dinero en el bolsillo del que yo tendría si juntaba todos mis ahorros. Si quería hacerse responsable, ¿quién era yo para oponerme?

¿Querría que le subiese la nota? Lo dudaba. Jaime era un estudiante de último curso con un pie fuera. Había oído que el ricachón tenía una plaza en una prestigiosa universidad de Texas (gracias a su querida mamá), donde jugaría al fútbol y follaría tanto que batiría el récord Guinness del más mujeriego.

—Sí —dije, y tragué saliva—. Pero llego tarde, así que aparta.

Estrechamos la mano mentalmente y sellamos la mentira con los ojos clavados en los del otro. Tenía la sensación de que estaba cavando un hoyo donde estaba a punto de arrojar un montón de mierda que me metería en problemas. Estaba haciendo un trato con el hijo del demonio. A pesar de que era ocho años mayor que él, sabía quién era.

Uno de los Cuatro Buenorros.

Un principito privilegiado y egocéntrico que manejaba el cotarro.

Jaime se volvió a interponer en mi camino y sentí su cuerpo contra el mío. Me echó el aliento en la cara. Chicle de menta, loción para después del afeitado y sudor masculino con aroma a almizcle que, por alguna razón, me embriagó. Estaba tan poco preparada para eso que me quedé pasmada.

Di un paso atrás.

Él dio un paso adelante.

Agachó la cabeza y acercó sus labios a los míos. Para mi horror, me flaquearon las rodillas y supe exactamente por qué.

—Estoy en deuda con usted —murmuró en tono enigmático—. Y me aseguraré de que se la cobre cuanto antes. Pronto. Muy pronto.

—No necesito tu dinero —balbuceé mientras notaba calidez en mis zonas más íntimas.

Abrió los ojos como platos y se le marcaron los hoyuelos al sonreír.

—No es dinero lo que te voy a dar.

¿Cómo podía alguien tan joven ser tan arrogante y estar tan seguro de sí mismo? Me acarició la barriga con el pulgar. Apenas fue un roce. Me sedujo y me hizo estremecer solo con rozar la fina tela de mi vestido. Sentí como si me hubiera metido todo el puño y me hubiera comido la boca.

Me humedecí los labios y parpadeé, estupefacta.

Hostia.

Hostia. Puta.

Jaime Followhill estaba ligando conmigo. De forma descarada. En el aparcamiento. A la vista de cualquiera.

No era fea. Al fin y al cabo, todavía tenía cuerpo de bailarina, los ojos verdes, un bonito bronceado californiano y ligeros rizos castaños. Pero no estaba a la altura de las animadoras.

Di un traspié al retroceder y ahogué un gemido. Notaba el pulso en todas partes, incluidos los párpados.

—Ya vale, James. Conduce con cuidado y haz los deberes para mañana —tuve el valor de decir.

Me subí al coche y, antes de abandonar el aparcamiento, le volví a dar al Range Rover sin querer. La fea abolladura se convirtió en un arañazo largo y ancho. Por el retrovisor, vi a Jaime arquear las cejas en señal de desafío.

Conduje tan deprisa que, al aparcar debajo de mi edificio, tenía todo el pelo alborotado.

Una vez en casa, me repantingué en el sofá con el móvil delante y esperé a que la directora Followhill me llamara para decirme que estaba de patitas en la calle y que me iba a sacar hasta el último centavo que tenía. O, en mi caso, que no tenía.

Pasaron horas y horas, pero la llamada no llegaba. A las diez me fui a la cama arrastrando los pies y cerré los ojos, pero no podía dormir. Solo pensaba en ese atractivo capullo, Jaime Followhill.

En que olía mejor que cualquier otro tío con el que hubiera tenido algo.

En que estaba para comérselo cuando se frotó los abdominales.

En que me ayudó con el problema sin inmutarse, consciente de que su madre me haría picadillo. Pero… quería algo a cambio.

En teoría, todavía era un crío, pero aquella tarde me pareció un hombre.

Escapaba a toda lógica, era desconcertante, casi exasperante.

Aquella mañana me había levantado con la sensación de que odiaba a los Followhill.

Pero después de aquella tarde, no podía negar que había al menos un Followhill con el que quería hacer muy buenas migas.

Capítulo 2

Lo único que había que saber sobre All Saints era que se trataba de la ciudad más rica de toda California y, en consecuencia, el hogar de los adolescentes más privilegiados del mundo. Mis alumnos eran conscientes de que no podía suspenderlos. Sus padres tenían poder suficiente como para despojarme de mi ciudadanía y desterrarme a un planeta sin oxígeno. No es de extrañar que esos niñatos hiciesen lo que les venía en gana en clase.

El día después del accidente, todo fue distinto.

Impartí seis clases. Las cinco primeras fueron mejor de lo que esperaba, lo que significa que no tuve que amonestar a nadie o llamar a una ambulancia, al 911 ni a los SWAT para pedir ayuda. Pero fue la sexta y última clase la que cambiaría mi vida para siempre.