Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Versatil Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

XXIV Premio Francisco García Pavón 2022 La inspectora Pozo ha matado a su único sospechoso. Después de tres años durante los que el Asesino de Muñecas ha estrangulado a sus víctimas bajo la lluvia interminable que asola Madrid, y de recibir mensajes que amenazaban a su hija, Pozo y su compañero han acabado con él. Sin piedad. Todo para terminar con la pesadilla. La ciudad respira mientras el agua sigue cayendo, la inspectora y su subinspector comparten a escondidas cama y culpa, y las redes aplauden a sus héroes anónimos. Hasta que aparece otra víctima, resucitando el pasado de hace veinte años. Un pasado que atormenta a unos amigos que, tras una fiesta universitaria con demasiadas drogas, no recuerdan quién de ellos mató a una joven poeta. Uve. La que obsesiona a todos. Implacable, el asesino envía una cuenta atrás de mensajes a la inspectora Pozo, amenazando con destrozar lo poco que le queda si se empeña en encontrarlo. Pero, cuando los mensajes se acaben, ¿quién será la última víctima?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

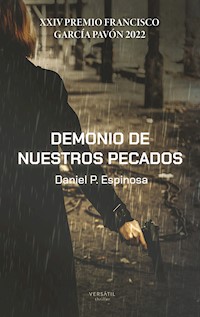

Título: Demonio de nuestros pecados

©️ 2022 Daniel P. Espinosa

____________________

Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya

___________________

1.ª edición: octubre 2022

____________________

Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:

© 2022: Ediciones Versátil S.L.

Av. Diagonal, 601 planta 8

08028 Barcelona

www.ed-versatil.com

____________________

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.

El jurado, presidido por Nazareth Rodrigo Ponce, y compuesto por Eva Olaya Martín, Sergio Vera Valencia, Sonia García Soubriet y Toni Hill Gumbao, con Mari Carmen Carrasco Jiménez como secretaria, concedió por mayoría a Demonio de nuestros pecados, de Daniel P. Espinosa, el XXIV Premio Francisco García Pavón de Novela Policíaca convocado por el Ayuntamiento de Tomelloso.

LA HISTORIA DE UVE

Universidad Autónoma de Madrid

20 de enero de 2006 [Hace veinte años]

Al despertar, ninguno de los tres recordaba qué había ocurrido.

Fue hace dos décadas, el día después de que cuatro mil personas celebrasen la fiesta de San Canuto entre porros, alcohol y frío. Los tres se encontraban en una de las salas de asociaciones de la Facultad de Ciencias. Sus cuerpos yacían desnudos en el suelo, y sus ropas desperdigadas y olvidadas.

El primero que abrió los ojos fue Fran. Sentía temblores por la falta de un pico, de una aguja que necesitaba, y tardó en saber dónde estaba. Tardó, incluso, en darse cuenta de que era de día y ya no de noche. Vio las cervezas, las botellas de whisky, algunas papelinas y las pastillas tiradas entre mesas y sillas apartadas, y no entendió bien. Luego sintió cómo lo aplastaba el peso de Virginia, la chica que llamaban Uve, tumbada boca abajo encima de él, y también el de Leo, cruzado encima y con el brazo sobre los dos. Mera estaba a su lado, igualmente dormido. Todos apestaban a sudor, placer y sexo.

Fue cuando sonrió y le dio un beso a Uve cuando notó sus labios helados y vio su cuello, ya negro.

Se asustó, gritó y se la quitó de encima manoteando con torpeza, como si fuese solo una cosa que lo asfixiaba como la habían asfixiado a ella. Tenía la cara hinchada y la lengua fuera, y lo miraba con sus iris azules muertos, hasta hacía unas horas de unos bellos tonos, distintos entre sí, y ahora ya pálidos, iguales en la muerte.

Leo se despertó por los gritos, con ojeras y expresión violenta por la mezcla de pastillas, coca y alcohol. Sin embargo, cuando vio el cuerpo frío de Uve, su cara se llenó de rencor. Él y Fran se miraron fijamente, Leo advirtiéndole, Fran sospechando.

Pero fue Leo quien habló antes.

—No me acusarás de esto —le dijo con una voz ronca, oscura—. No mencionarás mi nombre, porque, si lo haces, sea ahora o dentro de veinte años, juro que te mataré, Fran. Sabes que soy capaz de hacerlo.

Fran pudo haberse enfrentado a él, aunque fuese por una vez en su triste vida, pero solo sintió el miedo que siempre le provocaba. Entonces se despertó Mera, vio el cuello amoratado de Uve, su lengua y sus ojos, y vomitó. Fuera, el cielo de ese invierno era negro y la lluvia caía como si quisiera ahogarlos a todos.

Veinte años después, el asesino volvió.

EL DIARIO DE POZO

Grabación de archivo

Sesión de terapia con la inspectora Ana Pozo

12 de febrero de 2023 [Hace tres años]

—Que conste que vengo solo porque me lo han ordenado, Oria.

—Lo sé. Por eso deseo que entienda una cosa, inspectora: estoy aquí para ayudarla a mantenerse entera. También quiero que detenga al Asesino de Muñecas.

—Qué suerte tengo. ¿No te parece estúpido ese nombre para un sádico que se dedica a estrangular a personas reales? ¿Es cosa de marketing? ¿Podemos empezar por ahí?

—Entiendo su susceptibilidad, pero hablo en serio.

—Oria, apenas nos hemos visto dos veces, pero escúchame: no me gusta que se metan en mi cabeza.

—¿Como ese mensaje que ha recibido?

—Maldita sea. ¿Ves?, ya has empezado. Todos los psiquiatras sois iguales. No, no es lo mismo. Ese mensaje no tiene importancia.

—Hábleme de él.

—Dice que es el primero, que enviará cien y que, con el último, la matará. Sinceramente, nadie hace eso. Esto es la vida real.

—Sin embargo, si es un asesino sí matará como en la vida real. ¿Dice a quién?

—Ni idea. ¿Puedes entrar en la cabeza de un psicópata?

—No sin conocerlo. Pero ¿usted cómo se siente?

—A mí me da igual. No voy a dejar que me queme.

***

Nota de voz

Lunes, 9 de enero de 2026 [Hoy]

¿Cuánto tiempo llevo enviándote estas malditas notas de voz, Oria? Tres años. A veces me resultan tan interminables como ha sido este asesino. Por suerte ya está muerto, ¿verdad? Por suerte no me mandará más mensajes. Por suerte…

Necesito que alguien me lo repita.

Mi hija Maica ayer retuiteó esto que escribió a saber quién:

Antes, Madrid se desmigajaba con el agua.

Antes, por las grietas del asfalto se filtraba, noche tras noche, la sangre que el asesino iba derramando.

Ahora ya no está.

Ahora ya nos toca vivir.

Me sonó como la poesía de esa tal Uve. Pero mi hija no se da cuenta de que eso, por bonito que suene, es mentira, como todo en las redes o en los telediarios o donde sea. Durante estos tres años, el asesino ha matado de una forma limpia. Dolorosa. Cristalina en medio de una crisis que nos había ya destrozado: virus, inflación, paro, odios. Todo jodido. Durante tres años, cada muerte me ha taladrado la cabeza como las gotas de esta maldita lluvia que nadie sabía ni sabe cuándo va a parar. Cada noche, lo único que pedía era no recibir otro mensaje riéndose de mí, no encontrar otro cuerpo, no tener que empaparme otra vez para ir a la escena del crimen y no encontrar nada que me acercase a atraparlo. Solo cadáveres amoratados en el agua.

No hubo nada bonito ahí.

Nada.

Y yo sigo con pesadillas.

Esta mañana he tenido una. Cuando me he despertado, la habitación estaba oscura y olía a Vides y a mí. Notaba mi corazón acelerado, me dolía la cabeza tanto por la resaca como por el espanto de lo que había vuelto a soñar. Tenía ganas de chillar, de estrellar contra la ventana las latas de Mahou que estaban por el suelo y decirle a todo Madrid que se podía meter a su asesino por donde le cupiera. Porque ya había tenido bastante de todo aquello. Porque esos tres años de joderme la vida, de perseguir a ese psicópata, de ser acosada por él y de boicotear yo misma la investigación porque tenía miedo por mi propia hija, no iba a poder quitármelos de encima nunca. Y porque ya no quería romperme más.

No sé para qué bebo si no me sirve para al menos olvidar.

Seguro que quieres saber qué soñé, Oria. Estaba en el crematorio de La Almudena. Había demasiada gente: periodistas, curiosos y hasta nuestra comisaria jefa de la UDEV, la unidad que se encarga de la delincuencia especializada y violenta. En el sueño, yo no hablaba con nadie. Solo quería olvidarme de todo. Diluviaba con tanta fuerza que el agua levantaba las baldosas de la plaza del crematorio. Sería porque no era real, pero la luz se veía rojiza. Leo, el poeta, estaba encendiendo velas mientras hablaba con el féretro donde esperaba el cuerpo de Juan Antonio Mera, ese pobre desgraciado. La cadencia de sus palabras era rítmica, lírica y vibraba con una oscuridad que encajaba con aquel lugar de trámites rápidos, horno anónimo y dolor. Sus labios enumeraban muertos, y el muy cabrón disfrutaba con ello. Cuando terminó de encenderlas, se quedó de pie frente al cuerpo, le tocó la frente y le susurró algo más, atormentado.

Entonces entró Alba, majestuosa como si saliese a un escenario. Para muchos, Alba merece compasión, porque es frágil. Para mí, es alguien que solo piensa en sí misma y en sus problemas, y nada en Vides. Siempre va adormilada por sus medicamentos, y me ponen muy nerviosa sus ojos, uno azul y otro marrón, porque nunca sé en cuál fijarme. No sé qué ve Vides en ella. En el sueño, su sola llegada hizo que las velas titilasen y que el propio crematorio brillara de forma más blanca, más pura. Como si fuese la salvadora. Ja.

Odio soñar.

Ya sabes, Alba es la esposa de Vides. Vive acosada día tras día por el asesino, pero yo no puedo evitar pensar que es autodestructiva y ha arrastrado a Vides a lo más oscuro… y a mí con él. En la pesadilla, se acercó a Leo y también contempló con lástima el cuerpo de Mera. Luego Leo alzó la vista, Alba lo imitó, y lo único que se oyó en el crematorio fue la lluvia que golpeaba fuera. Las llamas de las velas brillaban acompasadas en los ojos de los dos y volvían los de ella más bonitos o, para mí, menos humanos.

Entonces aparecimos Vides y yo y nos cargamos aquella preciosa escena.

Vides estaba desatado, furioso. Hasta a mí me daba miedo, porque nunca lo había visto así. Bueno, una vez sí. Avanzó hacia Alba y Leo, destilando violencia por los puños, y se empezó a arremangar el abrigo mientras gritaba:

—¡Así que estás aquí! ¡Así que estás aquí!

En el sueño, sin embargo, yo sabía que en realidad no se refería a ellos. Alba se puso delante de Leo para protegerlo. Ni ella ni él parecían asustados, sino solo sorprendidos. Yo, cosas de los sueños, no me cuestionaba nada y sabía que tenía que apoyar a mi compañero, así que saqué la pistola, le quité el seguro, la amartillé y me acerqué por detrás.

No me extrañé cuando Vides le gritó a Alba:

—¿Creías que ibas a poder esconderte? Creías que ibas a poder hacerte el muerto, ¿eh?

En ese momento, se colocó el puño americano, agarró a su esposa y la tiró al suelo. Tampoco me extrañé porque… porque había dicho y hecho eso ya antes. Vides es alto. No es una montaña de músculos sino fibroso, encorvado y afilado, pero sus dos metros intimidan. Alba cayó sin comprender y empezó a pedirle que se calmase. Pero él se empeñaba en confundirla con otra persona y la golpeó una y otra vez. Yo debería haber estado impresionada con aquella situación tan espantosa, tan solo me coloqué delante de Leo para evitar que se acercase a ellos. Entonces disparé.

Me desperté con náuseas, aún oyendo la voz grave de Vides gritando… y el ruido de sus puños golpeando en blando.

Pero solo ha sido una pesadilla, ¿no es así, Oria? Porque ya ha acabado todo, ya no recibo los mensajes del asesino hablándome como un amigo, ni mi hija está en peligro, ni tampoco Alba. El asesino murió hace una semana.

¿Verdad, Oria?

Dime que es así.

Eso, maldita sea, es lo que llevamos tantas noches intentando creernos Vides y yo. Pero ni dormimos tranquilos ni vivimos convencidos. Porque hace justo una semana, cuando aún no habían cesado los asesinatos, me llegó otro condenado mensaje, el que hacía el número ochenta y nueve. Nos habíamos encontrado tan al límite, tan rotos y desesperados, él por el miedo a que matara a su esposa y yo por que matara a mi hija, que no pensamos. No sé en quiénes nos convertimos ni por qué hicimos lo que hicimos, pero así fue. Cogimos a Mera, el único sospechoso que habíamos encontrado en tres años, el único pobre desgraciado, y lo llevamos a un almacén vacío.

Allí, lo matamos. A golpes. Vides y yo.

¿Cómo no voy a tener pesadillas?

LA HISTORIA DE UVE

Universidad Autónoma de Madrid

13 de febrero de 2005 [Hace veintiún años]

La conocieron tras los exámenes. Ellos eran Leo, un poeta que era el centro de todos, el eje de todos, el ídolo de todos; Fran, un estudiante que no estudiaba, sino que vendía pastillas y papelinas, y se pinchaba heroína cuando ya nadie en el mundo lo hacía; y Mera, un atleta que sí estudiaba, era guapo, fuerte e inteligente, pero suspendía a propósito para seguir con ellos. Llevaban cinco años juntos y solo habían llegado a tercero de Filología Hispánica.

Uve era de rostro redondo y pequeño, siempre sonriente, como una muñequita de porcelana, y tenía unos ojos azules pensativos que flotaban en un mar de tristeza. Algo llamaba la atención en ellos, y entonces era cuando se apreciaba que eran de tonos distintos. Uno, azul vibrante y con una hermosa vida propia; otro, azul verdoso y poético.

—Soy Uve. Ya sabes, de la uve de Virginia —les dijo, y sonrió como si huyera y a la vez le pareciese gracioso.

Leo hizo una anticuada reverencia.

—Nombre precioso como tú y como esos ojos únicos que tienes. A tus pies, ahora y siempre. ¿Eres de primero? ¿Una empollona como Fran nunca será?

—No, qué va, no soy ninguna empollona.

—Pero sí escribes poesía, por lo que he visto.

—Como tú, por lo que me han dicho. Leo, ¿verdad? En realidad, no me gusta escribirla, ¿sabes?, pero tengo que hacerlo. Si no…, bueno, me pasan cosas malas en la cabeza —dijo, y hubo un pequeño brillo de miedo en su cara de porcelana.

—Ah, un bicho raro pues, como yo y como Mera, pero no como Fran —contestó Leo.

Fran, con el gesto relajado por las drogas, le dio una palmada en el estómago a Leo.

—Capulladas las justas. Está conmigo.

Pero Leo le cogió la mano a Fran y le dio un beso en el dorso.

—Mi querido amigo, ¿quién dijo que el amor hay que encerrarlo en bonitas jaulas doradas? De oro lucirá, pero jaula siempre también será.

Uve miraba a Leo con la cabeza gacha, como si quisiera mantener la distancia, cómoda en la timidez, pero aun así sin apartar la vista de él. Había en ella un aire rebelde, complejo.

—Sí, también me habían dicho que eres gracioso —murmuró ella, como para sí misma.

Fran pasó el brazo por la cintura de Uve, distraído, bien sin haber visto cómo ella miraba a Leo o bien sin que le importase. Simplemente vivía feliz porque podía vivir drogado. Porque podía permitirse no pensar.

—No, Uve, solo es gracioso cuando no te toca los cojones —dijo, de broma.

Leo se rio.

—Ah, Fran, ¿qué responder? Ya sabes que prefiero los senos femeninos, pero los cojones están bien para ocasiones especiales. Son bocatto di cardinale. ¿Verdad, Mera?

Los cuatro habían continuado andando por los pasillos de la facultad, y Mera bajó la vista hacia el suelo, molesto. Tensaba los bíceps bajo la camiseta del gimnasio.

—Lo que tú digas, Leo —murmuró. Apenas se le oyó.

—Siempre habla así —dijo Leo—. Nada por lo que preocuparse. Pero fíjate, Uve, cuando crezca y sea tan guapo como yo, me superará. Es ley de vida. Quizá entonces acceda a hacerle otra fellatio más. Por la fama.

Mera alzó la cabeza, rojo y enfadado.

—¡Leo, por Dios! ¡Cállate!

Muy a propósito y muy exagerado, Leo se volvió hacia Uve y le dedicó una sonrisa, con gesto seductor y la ceja a medio alzar.

—¿Ves? Siempre gruñendo. Necesita más sexo, más hombres y más poesía en su vida. Yo no quiero dárselo y tú no puedes, pero nosotros dos sí podemos dárnoslo el uno al otro. ¿Te parece bien? ¿Esta noche en mi habitación de la residencia?

Con el brazo en la cintura de Fran, Uve se sonrojó, pero le mantuvo la mirada, curiosa y refugiada en sus ojos tan tristes y lejanos.

—Sí, es verdad, también había oído que tenías mucho morro —dijo al fin.

Fran esta vez al fin pareció comprender el tono de flirteo de la conversación. Sin embargo, mantuvo su eterno buen humor.

—En los morros te voy a pegar yo, Leo —dijo, amodorrado aún—. Lo llenas todo de babas.

Leo le dio una palmada en el hombro.

—¿Quién te ha excluido, Fran? Ya sabes que a ti te lo hago todo gratis. Tú también, Mera. Si alguien se deja, bien por ti. O tráete a quien quieras.

Mera se puso más rojo y siguió caminando sin dejar de mirar al suelo.

—Ah, él sabrá —dijo Leo—. Qué solitarios nos vuelve el arte. Querida, queridos, tengo un grupo de teatro que organizar. Si queréis venir esta noche, os espero. A ella más que a ti, Fran, aunque si traes unas pocas de tus cositas, bendito serás. Para mí que sea solo para el hocico; me dan grima las agujas. La heroína y tú estáis pasados de moda, te lo digo siempre. Reverencia, abrazos y nos vemos.

Según se marchaba, Uve miraba en su dirección y sonreía.

Fran estaba aún un poco ido, pero se volvió hacia Mera.

—En serio, ¿qué os pasa a todos con Leo?

EL DIARIO DE POZO

Grabación de archivo

Sesión de terapia con la inspectora Ana Pozo

17 de marzo de 2023 [Hace tres años]

—Hoy he conocido al nuevo subinspector a mi cargo. Se llama Pablo Vides.

—Deduzco que te ha impactado y quieres hablar de ello, ¿cierto, Ana?

—Lo que me ha impactado es el nuevo cadáver, Oria. Un taxista lo vio tirado en el estanque del Parque de Atenas, junto al Palacio Real. Mujer trans. Rostro redondo como de muñeca. Joven. También un estrangulamiento múltiple. El cabrón la hizo sufrir.

—¿Y crees que a ese tal Vides le afectará como a ti?

—Te lo repito, Oria, a mí no me afecta. Y él ha sonreído como si nada y ha dicho que dentro de dos semanas lo pillamos, que es torpe y que en España no hay asesinos en serie.

—¿Un poco arrogante por su parte quizá, Ana?

—Bueno, tiene fe en sí mismo. No es malo. Pero sé que sí le afecta. Se lo noto en la mirada.

—Interesante. Y asumo que ya has indagado por qué, ¿cierto?

—Por lo que me ha dicho, quiere a alguien y alguien lo quiere. Aún.

—¿Aún? ¿Ya le has transmitido tu propio cinismo?

—Oria, los policías tan pasionales pueden frustrarse. Es mejor que acepte que no vamos a conseguir nada.

—Entiendo. Él te gusta.

—…

—¿Ana?

—Supongo.

* * *

Nota de voz

Lunes 9 de enero de 2026 [Hoy]

Solo lo sabes tú, Oria. Nadie en todo Madrid ha descubierto lo que hemos hecho, pero el mundo está tan crispado con esa crisis tan espantosa y se ha vuelto tan extremo que, de descubrirlo, estoy segura de que nos llamarían héroes.

Por supuesto, las redes se han indignado porque alguien se haya tomado la justicia por su mano ante la falta de pruebas. Pero, en grupos privados, sé que se felicitan; el asesino está muerto. Tanto Vides como yo deberíamos habernos alegrado también, ¿verdad? Pero hemos pasado una semana bebiéndonos todo lo que teníamos a mano, follando todo lo que podíamos y durmiendo lo más lejos el uno del otro para no acordarnos ni de lo que habíamos hecho ni de nuestros años de caída en el abismo. Inspectora y subinspector, nada más que eso volvíamos a ser después, agotados en la cama.

Ahora, sentada sobre las sábanas, lo miré. Vides seguía durmiendo, tumbado de lado en el otro extremo con puños y dientes apretados y encogido sobre sí mismo. A pesar de lo largo y delgado que es, parecía un bebé queriendo esconderse. Supongo que no te puedes meter en las cloacas sin que el agua sucia se te cuele en las tripas. Me levanté con cuidado y abrí una de esas latas de cerveza desperdigadas por el suelo para intentar calmarme un poco, pero, por supuesto, estaba caliente. Corrí la cortina y, también por supuesto, llovía.

Lo que siento por la lluvia es como lo que llegué a sentir por el condenado asesino. Está más allá del odio. Tú lo sabes bien porque te lo he dicho mil veces. Todo este tiempo, cuando me levantaba cada mañana, lo primero que hacía era comprobar si tenía un nuevo mensaje en el móvil y si seguía lloviendo. Sí, lo repiten hasta la saciedad: no hay dinero para todo. O se dedica a ayudas que ya no son temporales, a arreglar la ciudad por las lluvias, a cualquier mierda no tan importante… o a buscar al asesino. Esta última semana me la he pasado observando cómo las gotas caían sin parar, incapaz ni de apartarme de la ventana ni de pensar siquiera mientras Vides dormía.

Solo mirar el agua me da frío. Dices que es algo psicológico, ¿no, Oria?

Me abracé. Carabanchel parece triste cuando está mojado y el cielo está gris, con sus calles vacías y sus edificios de ladrillo y yeso, y sus balcones, siempre con aspecto tan de barrio. Al menos con la lluvia es más silencioso. Ya no es el de antes; hemos envejecido, han cambiado las personas y hay demasiada música y demasiados gritos. Pero, a pesar de todo, a pesar de la suciedad, del abandono del ayuntamiento, de tanta gente y tanto ruido, a mí me sigue gustando. Crecí aquí. Será por eso.

Era tarde ya. Seguimos de permiso, o de baja preventiva, según se mire, pero tampoco hoy nos apetecía salir a mojarnos. A estas horas ya debe de faltar poco para que mi hija vuelva de la facultad. Llevo una semana encerrada en mi habitación con Vides, puerta con puerta con la de ella, y la pobre no se ha quejado. Tiene toda la paciencia de la que yo carezco.

Ser madre fue una mala decisión. Lo digo por ella, en realidad. Supongo que Maica tiene miedo de encontrarme cualquier día muerta en la cama, y por eso nunca me dice lo que piensa. Encima a mí ni siquiera me ha dado por acompañarla estos días ni por hacerle más caso. Ni por darle la oportunidad de que ella me lo haga a mí. Pero ya no hace falta protegerla, ¿verdad?

Me puse mi abrigo negro, el de corte militar, para no quedarme helada mientras veía diluviar y le daba vueltas a esa espantosa lata caliente que no podía probar. El abrigo estaba gastadísimo, pero había sido un regalo de mi marido, y supongo que, si lo sigo usando, es porque a ratos lo echo de menos. Apoyé la espalda contra la ventana y me fijé de nuevo en Vides. Enamorarse es una mierda. Mi padre lo decía y mi madre le daba la razón; o era al revés y ya no me acuerdo. Las dos veces que me ha pasado, incluyendo esta, no me ha traído más que problemas. Sin embargo, estoy exhausta y necesito creer que ahora sí, que lo nuestro puede funcionar. Solo me hace falta que él también lo crea y se olvide de esa esposa suicida que solo le hace daño. Esa destructiva Alba. Sí, no estaría nada mal. Sí, por qué no. Tan solo un poco de felicidad, por favor. Unos miligramos.

Vides abrió los ojos.

—Ey —le dije.

No contestó. Se incorporó en la cama, se apoyó contra la pared y se pasó la mano por el pelo, sombrío. Así que había estado despierto todo ese rato.

—Gracias por seguir aquí, Ana —dijo.

—Como todas estas mañanas. Para eso estamos las jefas.

Su mirada fue la que ha ido adquiriendo en estos años de investigar y fracasar, la de un asesino frustrado que podría despertarse sobresaltado por una pesadilla, no reconocerte y acabar matándote sin saber muy bien cómo ni por qué. Sin embargo, no me asusta. He presenciado cómo se ha ido transformando en los últimos tiempos, y precisamente por eso lo quiero. Porque así no soy la única que se ha convertido en un desecho.

Le hubiese sonreído si aún fuera capaz de esas cosas. Antes mi cara —algo huesuda pero algo rellena, algo dura pero algo colega, algo irónica pero algo simpática— le había caído bien a todo el mundo. A Ángel, mi marido, lo divertía. A mí también. Luego Ángel se murió, se la dejé como regalo de despedida y la cambié por una cínica y agotada, consumida y sin humor; una más cómoda para sobrevivir. A veces no entiendo por qué Vides sigue conmigo. No soy guapa, magnética ni culta como Alba, sino un poco retaco, compacta, con hombros de desahogar mi violencia en el gimnasio con el aikido, algo que a la gente solo les suena a que te jode las articulaciones. En resumen, soy su opuesta.

No sé, quizá sea precisamente por eso.

Tal vez conmigo puede olvidarla a ratos.

—Podrías traerte algo de ropa y dejarla aquí —le propuse—. Y deberíamos salir un poco de la habitación. Apestamos.

Lo dije sin pensarlo. Vides pareció meditar las palabras despacio, perdido profundamente en su estado de ánimo siniestro. Después me dedicó una de esas sonrisas suyas con más melancolía y burla que otra cosa. Lo más apropiado hubiese sido que entonces me besara o algo así. Lo había hecho antes, en momentos clandestinos durante estos tres años. Él, desesperado por la lejanía de Alba. Yo, por mi soledad.

Pero…

—Debería ir a ver a Alba —respondió.

Y así llevamos una semana.

Tiré la lata a un rincón, que salpicó contra la pared, y me dejé caer en la cama a su lado.

—Tú verás, Pablo. Pero a ver cómo le explicas dónde has estado durmiendo durante la última semana.

Él bajó la cabeza y cerró los párpados. No supe si lo que estaba sufriendo era otro de sus brotes de miedo o de ira. Unas veces es una persona complicada, y las otras solo es difícil. Pero no siempre había sido así. Cogí otra lata caliente del suelo, solo para tener algo entre las manos y no pensar.

—De todos modos, estaría bien que hablases con ella —comenté a la vez que la abría—. No te queda otra.

Lo espié de reojo. Sí, tocaba el ataque de miedo.

—No sé, Ana —dijo, y su voz se volvió vulnerable—. No puedo mirarla a la cara.

Primero sentí cariño hacia él, el que me inundaba cuando se rompía de esa manera. Luego bajé la vista a sus nudillos y sentí remordimientos por el sueño, por los recuerdos, por todo. Tuve ganas de abrazarlo, y creo que él también, pero por supuesto ninguno de los dos lo hicimos. Lo que le habíamos hecho al pobre desgraciado de Mera no nos lo permitía.

—Sí, eso es un problema —le dije—. Es difícil sacar el tema ahora.

Oí las gotas golpeando mi cristal. Intenté olvidar ese sonido interminable mirando la lata sin ser capaz de darle ni un sorbo, y el silencio se alargó. Ahí seguíamos los dos, desnudos en la cama donde habíamos follado hacía nada y, sin embargo, separados.

—¿Nos lo repetimos otra vez, como todos estos días? —pregunté—. Mera era el asesino. Créetelo.

—¿Lo era? —respondió como cada vez. Sonó frágil.

—Teníamos pruebas. Lo sabes —respondí yo, también como en cada ocasión.

—No, no las teníamos. Eso es lo que sé.

—Da igual. Tú estabas convencido.

—Yo ya no me fío de mi instinto, y tú tampoco deberías. Ya no soy un buen policía. Si por mí fuera, en todo este tiempo habría interrogado a fondo a mucha gente. Incluso a ti. O a mí.

Eso era nuevo. Lo miré un rato largo, intentando encontrar algo en él que no fuese negatividad. Ni fracaso. Ni miedo. Si ya empezábamos a recelar el uno del otro, es que la cosa iba de verdad mal.

—¿Vamos a terminar entonces igual que siempre que lo hablamos? —le solté—. Yo te apoyé en todo, ¿vale? Ni de broma te rajes ahora. Tú tienes más que perder que yo.

Su humor se volvió turbio, como tantas otras veces.

—Cargamos demasiada porquería en nuestras conciencias. ¿Cuánta más vamos a poder aguantar?

—Yo, la que haga falta. ¿Y tú? —le solté, picada.

De repente, vi violencia reprimida en su mirada.

—Dime otra vez por qué Mera era el asesino, Ana. Dímelo y quizá esta vez intente creerlo.

Su voz sonó profunda, igual que en la pesadilla, y volví a bajar la vista hacia esa cerveza caliente. Maldito Vides. Maldito instinto policial que no se le terminaba de morir. Me sentí frustrada por tener que volver a lo mismo una y otra vez, porque lo cierto es que yo tampoco me lo creo. Busqué mi móvil entre la ropa y lo tiré sobre la cama.

—¿Por qué? Porque llevo una semana sin recibir sus putos mensajes, ¿te vale esa razón? —le dije—. Es la única prueba que necesito.

Acarició el móvil, cabizbajo, perdido en esos pensamientos impredecibles que siempre parecía tener. Entonces, quizá por una de sus intuiciones o tan solo por hacerse daño a sí mismo, encendió la pantalla. Su mirada oscura se endureció durante unos larguísimos segundos mientras las gotas seguían tocando la ventana, lentas, rítmicas, imparables. Luego me lo mostró. Su expresión estaba tallada por el miedo.

—¿Y ahora qué? —dijo.

Las notificaciones mostraban dos wasaps que no había oído ni visto porque lo había dejado en el bendito modo «no molestar».

Uno era del inspector jefe de nuestro Grupo de Homicidios. Había aparecido un nuevo cadáver.

El otro decía:

10:30

Mensaje once.

Hola, Pozo. Espero que no pensaras que me había marchado. Esta vez busca en Debod.

Te quedan diez mensajes.

LA HISTORIA DE UVE

Juzgados de Plaza de Castilla.

14 de febrero de 2005 [Hace veintiún años]

—«¿Me escribes un poema, peque?».

—Señoría, quiero hacer constar que la víctima, Virginia López Blanco, señala esa frase como la que su padre utilizaba siempre de forma previa al abuso. ¿Qué pasaba justo después, Virginia?

Uve estaba encogida en el estrado y no se atrevía a mirar a nadie, ni a su padre ni tampoco a su madre. Pero no tenía miedo, solo estaba perdida en ella misma, en su pasado y en su caos. Habló con aire ausente, como si se acordase de algo gracioso:

—Le bajaba los pantalones y se la chupaba. Luego, me los bajaba yo, me tumbaba y me la metía. Luego…

—Es suficiente. Muchas gracias, Virginia.

La fiscal hizo una pausa mientras miraba sus papeles y dejaba que los periodistas y la jueza asimilaran lo que había dicho. Uve seguía ajena a todo.

—¿Era violento, Virginia? —continuó la fiscal.

Ella negó sin mirar.

—Me pedía que le apretase el cuello para asfixiarlo.

De nuevo esa pausa, y las anotaciones de los periodistas.

—¿Lo hacías? —preguntó la fiscal.

Sin embargo, Uve siguió hablando como si no lo hubiese oído.

—Luego, yo empecé a pedirle que me asfixiara a mí, pero él nunca quiso.

Uve no lo miró, pero su padre bajó la vista avergonzado y su madre le cogió la mano.

—¿Y tu madre, Virginia? ¿Qué decía?

—Que papá tenía problemas.

—¿Nada más?

—No sé. ¿Tenía que decir algo más?

—¿Cuántos años ha durado esto, Virginia?

A la salida del juicio, su madre no quiso dirigirle la palabra y se marchó. Uve había querido ver a su padre otra vez, pero los policías se lo llevaron esposado. Aquello la hundió, y no quiso hablar ni con la fiscal ni con su psiquiatra. Apenas había sido consciente de lo que se había dicho en la sala y menos aún de lo que ella misma había declarado. En su cabeza había solo palabras desordenadas e inconexas dando vueltas, formando una bola de caos que la asfixiaba. Necesitaba expulsarla.

En ese momento se le acercó un periodista que, por su edad, no debía de pasar de becario y le preguntó por los detalles de lo que había ocurrido en su casa durante todos esos años, por lo que pensaba de verdad de su padre y de su madre, por su terapia y por lo que iba a hacer a partir de ahora. Ella lo miró con su sonrisa de tímidos ojos azules, de tonos extraños y distintos entre sí, y recitó su caos, desesperada.

—¿Qué me das por ser

yo

un rato?

¿Qué te doy por ser

yo

en ti

mientras tú eres

yo

en mí?

Lo que sea,

dame fuerte,

dame dentro.

Duéleme.

Ya.

Joder.

El periodista no supo qué contestar. Ella se lo llevó al servicio de señoras.

EL DIARIO DE POZO

Grabación de archivo Sesión de terapia con la inspectora Ana Pozo

14 de abril de 2023 [Hace tres años]

—¿Alguien lo vio?

—¿Tú qué crees, Oria? Avisó con otro mensaje. Muy considerado él.

—¿Y?

—Encontramos el cuerpo en el Retiro, en el estanque ovalado, ese sitio tan bonito con el puente. Mujer. También con cara redonda, tipo muñeca. También joven.

—Interesante. Y extraño, ¿no es así, Ana?

—Algo no está bien aquí. Y no me refiero solo a los asesinatos, claro. Algo está muy mal en su maldita cabeza.

—Es obvio que su obsesión tanto con ese tipo de rostro como con los lugares con agua debe de tener un significado.

—¿Tener un significado? Me da igual el que sea, Oria. Quiero que deje de llover. Debería haber parado ya. Debería haber dejado de matar.

* * *

Nota de voz

Lunes, 9 de enero de 2026 [Hoy]

10 mensajes de 100

El viaje hasta Debod ha sido como otra maldita pesadilla. Después de una ducha rápida y un café en vena, el tráfico pasaba borroso por mi ventanilla mientras conducía, aún con resaca. Vides callaba a mi lado, y su silencio me preocupaba.

No quería imaginar las consecuencias de haber encontrado un nuevo cadáver. La prensa nos destrozaría, la comisaria jefe nos destrozaría, la presión nos destrozaría más aún y a mí se me hacía un nudo en el estómago al pensar en mi hija. Le había escrito un wasap a toda prisa y ella estaba bien, pero eso solo significaba que lo estaba por ahora. Lo peor era que ese nuevo asesinato confirmaba lo que no habíamos querido reconocer durante estos días: que Mera era inocente. Me pregunto si Vides lo había sabido mientras lo machacaba con su puño americano. O yo, mientras le dejaba hacer.

Cuando llegamos, medio Madrid se nos había adelantado y una multitud bloqueaba las enormes escaleras que conducían al Templo de Debod. Esta vez el asesino había elegido un sitio mucho más popular porque quería gritar al mundo cuánto nos habíamos equivocado. Yo, sin embargo, solo quería rendirme de una vez.

Llovía, claro. Agua sobre agua, y más agua sobre mi mala conciencia. Dejé el coche en doble fila y me puse el impermeable de la Policía Judicial sobre mi abrigo negro. Fuera, Vides estaba con el impermeable en la mano, calándose con su americana y su elegante bufanda sin anudar. Miraba inmóvil a los curiosos, apretando los puños en uno de sus momentos de fragilidad que solo yo podía comprender. Era obvio que no quería ver el cadáver. Me acerqué a él y le rocé discretamente los dedos. No suelo tener ese tipo de gestos, y menos con compañeros cerca, pero supongo que hasta yo estaba sensible. Él me agarró la mano con fuerza.

—No nos hemos mentido lo bastante bien estos días —dijo.

Me miraba con ese cinismo agresivo que le salía a veces para protegerse de lo que sentía. Aunque ¿no era acaso que fuera capaz de mandar todo a la mierda lo que más me gustaba de él? ¿No era eso lo que conseguía calmar mi ansiedad? Aun así, nunca lo consigo del todo. Empecé a abrirme paso entre la marabunta a codazos y a voces. Tenía que ver el cadáver ya.

La lluvia le daba al templo un aire solitario, ajeno al mundo. Antes de que empezase esa eterna lluvia, siempre me había gustado por su tranquilidad, su aislamiento y su antigüedad, sobre todo al atardecer, cuando había poca gente. Pero hacía tiempo que incluso allí solo veía agua. El cadáver no estaba en el estanque minimalista y rectangular de ese templo egipcio de postal. La muerte cae donde puede. En esa ocasión, el cabronazo había arrojado el cuerpo al estanque pequeño y medio curvo que daba a la parte trasera del templo, la que nadie recuerda salvo por el mirador.

No llamamos la atención de los periodistas hasta que saludamos a los municipales que mantenían a la masa más allá de las cintas y pasamos al otro lado. Yo no quería ni más preguntas, ni más fotos ni salir en más noticias. De todos modos, yo nunca les había gustado mucho. No sé si es por mi forma de andar, vestir y hablar, demasiado heavy para una inspectora seria de la Policía Judicial. O quizá es que mi mirada de «no me toquéis las narices, que ni hoy ni mañana tendré un buen día» no era del gusto de los medios.

A estas alturas, qué más me da.

Cuando distinguí el cadáver, pálido y todavía en el agua, me volví hacia Vides. No quería que hiciese ninguna idiotez delante de los agentes que nos esperaban, ni de los de la Científica ni del forense, y menos aún de la jueza o la prensa. Él, sin embargo, pareció tenerlo más claro que yo y, desde su altura, tan solo pareció más serio y silencioso. Más sombrío. Me alegró que no hubiese perdido todas las neuronas. Por las mías yo no apostaba tanto.

Los dos de la Científica estaban haciendo lo que podían empapándose bajo la lluvia envueltos en sus monos blancos en un lugar que visitaban miles de personas al día. Los saludé, les pregunté si habían sido capaces de sacar algo, me miraron con ojos de cordero degollado y les deseé suerte. Me caen bien, porque al menos su mirada nunca dice que si hay más asesinatos es por culpa de nuestra negligencia. Entonces tuve que enfrentar lo inevitable.

Antón.

No sé por qué había esperado que el Instituto Anatómico fuera a enviar a otro forense. No es que nos llevemos mal ni bien. Es simplemente que Antón es un tipo… especial. Tú lo sabes mejor, Oria, porque es tu paciente. Otra persona peculiar, como yo. Él se toma sus pastillas para ser funcional, yo me tomo mis cervezas y todo estupendo. Ya sabes, es alguien capaz de animar un velatorio con un par de chistes sin mala intención. Con esa barba suya que compensa la calva y ese cuerpo que aspira a ser grande y ancho pero que se queda en osito de peluche, se pasa casi todo el tiempo perdido en su cabeza, no se mete con nadie y se lleva bien con todos. Menos con Vides. Pero Vides es Vides. Al menos mantienen las distancias, que bastantes tensiones tenemos ya.

Por mi parte, mi problema con nuestro simpático forense es que no nos ha aportado nada en tres años. Pero ahí sigue, por enchufe o por desidia, más aún con la crisis.

Vides ya se había agachado para observar detenidamente el cadáver, al lado de Antón. Yo no me vi capaz de acercarme, como si la lluvia sobre mi cabeza, sobre el cuerpo y sobre el estanque en que flotaba me dejase sin fuerzas. Solo podía pensar en las gotas rebotando en mi capucha y tenía frío, para variar. Esta vez la víctima era un hombre con aspecto andrógino, de nuevo con esa cara redonda y pequeña tan característica, como de juguete, y también joven. El perfil que habíamos visto ya demasiadas veces. El estanque no tenía ni treinta centímetros de profundidad, y su cuerpo topaba contra el fondo cuando la superficie oscilaba. Lo peor era, como siempre, su expresión de pánico.

Nuestro asesino hace sufrir a sus víctimas durante un tiempo tan largo como sádico. Todo estrangulamiento causa un dolor extremo, no solo en el cuello sino en el cerebro, en los ojos y en los pulmones, pero esto es peor. Empieza, se detiene y, cuando la pobre víctima intenta respirar, vuelve a apretar hasta que el dolor debe de ser ya insoportable. Después se para de nuevo y crea una falsa esperanza, hasta que aprieta otra vez. Es una asfixia en varios tiempos, para prolongar el sufrimiento y evitar que pierdan la consciencia, y la repite una y otra vez hasta que tira la víctima al agua de cualquier manera y huye. Es como si cada muerte fuese algo personal.

¿Quién puede acostumbrarse a ver algo tan cruel?

Odié cómo me volvía a hundir otra vez en el mismo abismo sucio. Luego noté cómo mi móvil vibraba por un mensaje y no quise leerlo. Porque era él, estaba segura. Después de una semana de falsa paz, mi horrible tortura volvía a perseguirme. Por si fuera poco, volvió también el recuerdo de los gritos de dolor de Mera. Miré el maldito cielo gris del que no paraba de caer agua y cerré los párpados con fuerza.

Entonces me di cuenta de que algo fallaba allí.

El silencio.

Cuando miré hacia Vides y Antón, vi que ninguno de los dos hablaba, inmóviles bajo el aguacero. A su alrededor, los dos técnicos llenaban botes con muestras, hacían fotos, hurgaban con bastoncillos en los recovecos bajo el bordillo e incluso se metían en el estanque. Mientras, mi compañero y el forense contemplaban en cuclillas el cuerpo que flotaba inerte. Vides miraba el cadáver en estado de shock y se apoyaba en la esquina del bordillo como si quisiera tocarlo. Antón, con guantes de nitrilo azules, un abrigo anticuado cerrado hasta el cuello y una bufanda bien enrollada, sujetaba un paraguas más grande que él con las dos manos como si tuviese miedo de que se le fuera a escapar, y observaba la cara del fallecido con una lástima que iba más allá de lo profesional.

Era una escena extraña. Fuera de lugar. Me dio un poco de miedo.

Luego Antón murmuró algo que no oí. Vides se volvió hacia él con un arranque de furia, y pensé que le iba a estampar la cabeza contra el suelo.

—¡Vides! —grité.

Los dos se giraron de golpe hacia mí. Traté de controlar mi enfado hacia todo, pero sobre todo de ocultar mi pánico.

—¿Algo que destacar, Antón? —pregunté para intentar calmar la situación. Y para dejar de pensar.

Sin embargo, el forense me observó como si no me hubiera entendido. Ya lo dije. Es peculiar.

—¿Me lo dice a mí?

—Pregunto si hay algo que destacar —repetí, inventándome una calma que ese día era imposible que tuviese.

—Ah, sí —dijo—. Que no es una momia de este templo.

Ese es Antón y esa su forma de intentar distender las situaciones. Sin embargo, hoy ninguno le rio la gracia, ni siquiera él. Nervioso, volvió la vista hacia el cadáver y fue señalándolo con un dedo enguantado.

—Muestra aspecto cianótico…, pero juraría que no se ahogó en el agua. Pudo haberlo matado fuera…, como a las demás víctimas. Hematomas de diversa intensidad…, por lo que pudo haber sufrido estrangulamiento múltiple, como las demás. Sin marcas visibles de dedos en el cuello…, por lo que debió de usar un pañuelo o una bufanda, como con las demás. Sin muestras visibles de ropa rota o ausente, y con la parka aún cerrada…, por lo que puede que no exista violencia sexual, como tampoco con las demás víctimas. El resto del informe tendrá que esperar al juez, a mi estudio en el Anatómico, a los resultados del laboratorio y a un milagro. Si le apetece, vaya rezando para adelantar trabajo.

Me cuesta trabajar con él. Mucho. Me exaspera su frivolidad esa forma de hablar como si dudase de todo, aunque luego sus informes sean un ejemplo de precisión y haya sido capaz de verlo todo de un vistazo. Supongo que ese es el motivo por el que sigue estando asignado al caso. Aun así, sigue sin encontrar lo que necesitamos: una maldita muestra del asesino. O somos nosotros quienes no la encontramos.

Vides seguía mirándolo fijamente, agachado a su lado, pero ahora le sonreía.

—¿Por qué no le dices a la inspectora lo que acabas de murmurar? —le preguntó con su sarcasmo peligroso.

Antón se asustó y se puso en pie. Ese hombre de pecho como un tonel debe de tener ya más de cincuenta años, diez más que yo y veinte más que Vides. Con esa edad y con esa envergadura, cualquiera debería ser capaz de mantener al menos la dignidad. Él no. Me dio lástima. La tensión se mascaba, y calculé los segundos que tardaría mi compañero en hacer algo que lo estropease todo aún más. Tanta lluvia incesante no nos ayuda a nadie.

Por suerte llegaste tú, Oria, la gran psiquiatra forense y clínica que colabora con la UDEV, siempre autorizada a estar donde vamos para que no nos rompamos demasiado por dentro. O para reportar a nuestro jefe lo que hacemos si tenemos un mal momento, ¿verdad? Día tras día impecable con tu paraguas, tu gabardina blanca y tu traje tan negro y pragmático como tú misma. Y día tras día sonriendo, con esos rasgos duros y esos modales exquisitos que marcan tan bien dónde estás tú y dónde yo. No sé si ocurre con todos los terapeutas, que los odias y los necesitas. Contigo me pasan ambas cosas. Pero me salvas de mí, ¿no? O en ello confío.

—Para todos es duro darnos cuenta de que nos habíamos equivocado y de que el asesino sigue matando —nos dijiste a los tres, aunque dirigiéndote a Vides y Antón—. Pero esto no es culpa de nadie, ¿cierto? ¿Podemos respetar el dolor que ha sufrido esta pobre víctima?

Y ya. Con eso trajiste la paz. Nadie te discutió nada.

—Ana, esta noche trataremos el asunto con calma —añadiste—. Nos vemos en mi consulta.

Me pareció que yo no iba a estar de humor para nuestra sesión clínica, pero no te lo dije. Tras eso, terminaste de zanjar nuestra tensa situación llevándote al forense con esa sonrisa profesional que nadie cuestiona jamás. Tú y tu envidiable mano izquierda. La que a mí me falta. Y a Vides. Y a los demás.

Al otro lado del precinto policial, vi llegar al inspector jefe, Miranda, que se dirigía a la horda de la prensa.

—¿Qué te ha dicho Antón? —le pregunté a Vides en voz baja.

Ya no había sarcasmo en él. Volvía a ser solo un hombre desvalido y frustado ante una situación que escapaba a su control, una silueta alta y oscura recortada contra la lluvia que seguía cayendo sin pizca de piedad. Me pregunté si sentía lástima por Mera o solo por que nos hubiésemos equivocado de persona.

—Ha dicho que ese hombre es idéntico a Alba —murmuró, y noté una tristeza oscura en su voz—. Pero no es verdad. Alba tiene el pelo más largo.

Se volvió hacia mí, necesitándome, como toda esta semana que hemos pasado juntos, solos, vulnerables. Hubiese dado lo poco que me quedaba en la vida por haberlo abrazado allí mismo, ignorando miradas y murmullos, únicamente cuidándolo. Pero no pude. Tan solo me mantuve callada, porque Antón estaba en lo cierto. El asesino se había acercado demasiado a Alba esta vez.

Por inercia, para intentar huir de aquella incómoda situación, saqué mi móvil y, tarde, me acordé del mensaje que me había llegado antes. No pude evitar leerlo. Vides tampoco.

[9:00] Mensaje diez.

Apenas nos resta tiempo juntos. Pronto todo terminará, no te preocupes. Ánimo.

Te quedan nueve mensajes.

LA HISTORIA DE UVE

Universidad Autónoma de Madrid

27 de febrero de 2005 [Hace veintiún años]

Fue la primera vez que Pedro Antón coincidió con Alba Nevado, doctoranda y profesora auxiliar de Filología Hispánica. Fue también cuando se le quedaron grabados sus ojos. Uno era marrón, ignorado, y Antón sintió que lo arrastraba con su depresión. Otro era azul, sucio, y parecía desmenuzarlo, buscando entender por qué quería vivir la gente para aferrarse así a ese deseo. «Heterocromía. Cómo puede existir esa maravilla», se dijo, y quedó fascinado por aquella mujer única.

Todo eso fue en una sala de la Facultad de Filosofía y Letras, durante la lectura de la tesis de Alba, titulada: «Muerte en la posmodernidad. Un mundo sin poesía». En aquella época Antón era asistente de autopsias en el Instituto Anatómico Forense. «Suturador de muertos», se decía mientras trabajaba, y le hacía gracia la idea. «Antón el remendón», añadía. No era bueno cosiendo, quizá por sus manos grandes, pero caía bien a la directora y a todo el mundo porque siempre estaba de buen humor y no se quejaba por los turnos de noche. Que pasara mucho tiempo ensimismado no les parecía relevante.

Le gustaba el trabajo nocturno porque el silencio lo ayudaba a controlar su mente. En ese silencio, aprovechaba para leer clásicos rusos en los huecos que le dejaban los estudios de su oposición a forense. Una lectura densa, pero necesaria para mantenerse ocupado. Siempre había tenido una mente peculiar. Con un toque de superdotado, estudiaba demasiado rápido y siempre le sobraba tiempo, lo cual era malo porque, sin nada que hacer, el caos de su cabeza se descontrolaba. Por aquella época, aprovechaba también los días en que completaba pronto su temario planificado, que era casi siempre, para acudir a conferencias o lecturas de tesis en la universidad. Intentaba llenar todos los huecos. Estar enfocado. Sin embargo, siempre fracasaba. En las charlas, al cabo de una hora o dos, volvía en sí y la gente ya se estaba marchando. Y no sabía qué había hecho en ese tiempo.

En aquella época aún desconocía qué le ocurría. Para los demás era solo un tipo despistado, pero él se preocupaba de verdad. Eran pequeñas amnesias injustificadas. Tenía varias hipótesis y todas lo asustaban: un tumor, un defecto neurológico o… esquizofrenia. No quería ni pensar en esa palabra. Pero quería demostrarse que aquello no podía estar pasándole a él, y por eso seguía volcándose en las charlas y en la literatura, un día tras otro, para obligar a encauzar su mente dispersa.