4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

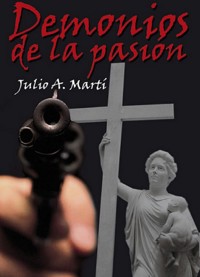

Una gran historia de amor muchas veces deviene en mito. La de Amelia Francisca de Sales Adelaida Ramona Goyre de la Hoz y Vicente Adot Rabell se convirtió, tras la muerte de su hijo y ella, en uno de los más seguidos dentro de nuestra tradición: el mito de La Milagrosa. En palabras de Julio A. Martí, "el amor delirante de aquel hombre por su mujer es el asunto de este libro", recreación policiaca, en la que el duelo a muerte es cumbre dramática. Resultado de una acuciosa investigación histórica, puede leerse como un fresco de los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Complejos personajes, cuidada disposición del tiempo y el espacio y recursos narrativos que, por momentos, recuerdan la obra de Gabriel García Márquez, convierten a Demonios de la pasión en apasionante ejemplar de la literatura cubana actual.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Página Legal

Edición: Emilio Comas Paret / Diseño de cubierta: Zoe Cesar Cardoso / Diseño interior: María Elena Cicart / Realización: Martha Pon Rodríguez

© Julio A Martí Lambert, 2019

© Sobre la presente edición: Editorial Capitán San Luis, 2019

ISBN: 9789592115477

Editorial Capitán San Luis, calle 38 no 4717 entre 40 y 47

Playa, La Habana, Cuba.

Email: [email protected]

Web: www.capitansanluis.cu

Sin la autorización previa de esta editorial, queda terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño de cubierta, o su trasmisión de cualquier medio. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Página Legal

Dedicatoria

Casi todos los libros tienen sus musas. Algunas son anónimas o se esconden, como embrujos, en las páginas de la historia que se relata. La que inspiró esta novela sale a la luz de la imprenta con su propio nombre: Lina Rosa Álvarez.

Para Ariagna y Cindy, las hijas que todo padre desea tener.

Y para Amelita Quintero Martí, ese duendecillo adorable y travieso que se empeña en hacer lo que quiere con este abuelo afortunado.

Capítulo I

Capítulo I

La tarde en que el capitán en retiro Fabricio Araya retó a muerte al inmigrante vasco Francisco Pericot Nebrija, se cumplían veinte años, dos meses, y cinco días de haberle dado cristiana sepultura a su mujer.

Transcurría en su declive terminal la segunda semana de octubre, y el comerciante de la pequeña empresa Jacinto Pericot, se había sentado a tomar la brisa fresca de aquel mes otoñal bajo la sombra de un laurel del cementerio.

El motivo para declarar el duelo fue un ramo de príncipes negros que el vasco había dejado minutos antes sobre la losa que guardaba los restos de Rosario González Apesteguía, hija del general Estanislao Raimundo González y Palacios, sin sospechar que el viudo lo observaba en la medida en que se acercaba al sepulcro con su paso marcial de cadete, una forma de andar que de no haber adquirido los méritos de guerra le habría provocado de cualquier manera que la gente lo llamara de la forma que siempre lo llamó: capitán.

Arribó al pie de la sepultura con un ánimo agrio y el rostro en llamas, y dirigiéndose al vasco como si lo hiciera con alguien que por casualidad le pasara por el lado, dijo, conteniendo las bridas del demonio de sus pasiones: “Nombre padrinos. Quiero tenerlo enfrente en el campo del honor a más tardar en cinco días”.

—Mejor nos entendemos, capitán; su esposa es una santa y tiene derecho a que se le pongan flores —dijo el comerciante quitándose la boina negra que cubría su incipiente calvicie y sujetándola sobre el pecho, como si hiciera una reverencia.

Fabricio Araya Beyán apenas si subió el tono de la voz, apoyado en el mango de su paraguas, que en días como esos le servía lo mismo para guardarse de la lluvia que para ser empleado a manera de bastón.

—Para que no les falten me tiene a mí —dijo—. Y en cuanto a usted, esta es la tercera vez que lo advierto. No hay más que hablar. Mi paciencia se agotó.

—¡Pero yo jamás he empuñado un arma! —Gimió el comerciante.

—Ya aprenderá —sentenció el capitán—. Yo tampoco lo había hecho cuando me fui a la guerra.

Fabricio Araya Beyán tenía cuarenta y siete años cumplidos, y desde la muerte de Rosario vestía siempre con sobriedad, en señal de respeto por la memoria de la amada, a la que no había dejado de visitar un solo día en el cementerio, ni siquiera cuando las ráfagas locas y las lluvias demoledoras de un ciclón tropical derribaron de sus asientos muchas cruces ornamentales, y removieron de sus pedestales los mármoles estatuarios de los panteones de los ricos, dejando el reino de los difuntos en una conmoción de guerra. Su salida inicial de la mañana era para el sitio que abrigaba los restos de su mujer, a la que le llevaba las primeras flores del día, compradas en El Jardín del Edén, la floristería más cara de cuantas se alineaban en aquella calle, donde el único pecado era pretender hacerse rico a merced del negocio ríspido de la muerte.

Los empleados solían saludarlo con la cara de afligidos por el dolor ajeno con que mentían cuando decían a un doliente que sentían el deceso de su muerto querido, y quedaban a la espera de la propina, siempre la misma, viendo como aquel hombre de aspecto lóbrego, pero con clase, vivía cada día, un año tras otro, el tormento de asistir al mismo entierro.

Ese acto constituía una repetición tan fiel que solo el contenido espiritual del amor enjaulado en aquellas visitas sin suerte, impedía que se vieran como el trance frecuente de una temprana conducta senil; pero los zacatecas y enterradores acostumbrados a las manecillas del reloj para el comienzo matinal de su fúnebre tarea, medían el tiempo exacto de inicio de la jornada, con la entrada a la portada principal del hombre con el brazalete negro en la manga del saco. “Hora de trabajar, llegó el capitán”, corría la voz y empezaban a sonar las palas y los picos, y a chocar entre sí dentro de las bolsas de yute las cuñas de madera con que se calzaban las tapas marmóreas de los sepulcros.

Fabricio Araya Beyán tomaba entonces el camino que había de conducirlo al encuentro con su amada. Era casi el mismo que había recorrido el 9 de agosto de 1902, cuando siguió por la avenida Cristóbal Colón de la necrópolis hasta la capilla, y de esta al cuadro veintiocho del cuartel noroeste, donde estaba la bóveda desgraciada. Colocaba el ramo de flores en un jarrón de cristal de Venecia con las iníciales del nombre de la difunta grabadas con letras nevadas, y dedicaba los primeros minutos de la visita a regar a diestro y siniestro los ramilletes floridos que los devotos, en su misticismo secular, habían puesto a Rosario desde la tarde anterior. Volaban las gardenias, los claveles, las dalias y las margaritas; los girasoles y los gladiolos manchados con los colores de fiesta del trópico.

Una tarde de aniversario sombrío, al iniciar la segunda visita que realizaba ese día, el capitán Fabricio Araya Beyán vio con asombro que sobre la losa había, colocados en cruz, dos tulipanes acabados de cortar. Se mantuvo observándolos durante varios segundos sin dar crédito a sus ojos, pues su instinto le indicaba que los calores del Caribe no eran propicios al cultivo de flores como aquellas, y por única vez en su larga vida de viudo penitente, tomó los tulipanes y los unió al ramo de rosas sangrientas que había dejado con los primeros soles. Al hacerlo no se sintió en lo absoluto abochornado por las bofetadas del pudor, como le habría ocurrido en otras circunstancias, al contrario, creyó que cumplía con un deber por designio del cielo, al atribuirle a la aparición mágica de los tulipanes la obra de una mano providencial.

Sin embargo, cuando regresó a la mañana siguiente le entró la duda si había ocurrido efectivamente, o todo se debía a un exceso de su imaginación por la llegada de la fecha infausta en que sembró en la tierra la semilla de su adorada. Los tulipanes habían desaparecido tal cual llegaron: sin la menor explicación. Se acordó que el rojo de aquellas flores encerraba por contagio la alegría de un carnaval y, pensando en su tribulación perpetua, digna de mayor solemnidad, se le ocurrió decir: “Algunas flores debían ser negras”. Y ensimismado en ese capricho pensó escribir a Ceilán para adquirir semillas, pues de acuerdo a lo que creía haber escuchado a los mayores en los tiempos de la niñez, era ese el único sitio de la tierra que producía tales prodigios.

Pero la obsesión se le vino abajo como un castillo de naipes cuando consultó sobre el particular al dueño de El Jardín del Edén, un viejo socarrón que había visto transcurrir toda su existencia en el negocio floral.

—La mentira no tiene pies y en sus alas lo han llevado a usted hasta Ceilán —le dijo con el mismo tono teatral con que pasaba de la confección de una corona mortuoria a la de un ramillete perfumado de principiantes en los desastres del amor. Y enseguida añadió, como ufanándose de su propia genialidad:

—No las busque, capitán. Esas flores no existen ni siquiera en el jardín del Edén.

Fabricio Araya Beyán persistió en su determinación de batirse a muerte con Jacinto Pericot Nebrija, aún cuando la resonancia de sus palabras con el vasco le dieron la vuelta al cementerio, saltaron sobre el muro, se expandieron en disímiles versiones por las calles y los barrios más remotos de la ciudad, y finalmente se detuvieron a los pies de la iglesia metropolitana, de donde las recogió el arzobispo con una expresión de alarma en su afilado rostro de grulla.

Los llamados de la jerarquía eclesiástica a la mesura constituían un recurso que muy pocos se hubieran atrevido a desestimar desde la vez que el Presidente de la República, en su empeño de mulo cerrero, mandó a la mierda a la iglesia cuando esta insinuó mediante una carta pastoral, no estar conforme con las pretensiones de reelección del mandatario.

La reacción sin precedentes del poder ejecutivo no encerraba más propósito que el de recordar al arzobispo y su clan sacerdotal que los asuntos del César eran del César; pero mil novecientos años de experiencias habían enseñado a la más poderosa institución religiosa del planeta que dejarse arrastrar en determinadas circunstancias por las corrientes populistas, era una estrategia que endulzaba el mal sabor que después de cuatro siglos seguía paladeando mucha gente por la fama ancestral de la Santa Inquisición.

Así, el arzobispado respondió con una sutil amenaza de excomunión, cuyo tono subía cuando se hablaba de pueblo y de sus justas demandas apegadas al respeto de la carta constitucional. Era una manera de intentar atraer al reino de Dios al menos una parte de los centenares de miles de ovejas negras que merodeaban por los dominios de Olofi y de Changó. Esas deidades se hallaban distantes del Paraíso celestial cristiano, pero se hacían más cercanos y creíbles a las aspiraciones populares en un país recién estrenado que exhibía como trofeo arrebatado al gobierno colonial, una cifra de analfabetos del 68 por ciento de la población total.

El Presidente, rápido de entendimientos, respondió con una satisfacción que sin embargo no pretendía ser la solicitud de perdón deseada por la iglesia, la que le hubiera cortado ante la gente sus humos de augusto macho tropical; pero que fue aceptada por el arzobispo con una bendición de triunfo. A fin de cuentas, lo del César también seguiría siendo de Dios por más que las cosas se disfrazaran con hojas de parra.

Una mañana que la ciudad se agitaba bajo los caóticos códigos de la temporada otoñal, el cura de la capilla central del cementerio caminó los más de cien metros que separaban su santuario de la bóveda en que descansaban los restos de Rosario, para encontrarse con el viudo. Sabía que de oficio allí estaría a esas horas, pero había puesto cuidado en cerciorarse de que así fuera, enviando como espía para que se lo confirmara a Pepito Delgado, su monaguillo más incorregible, pero también el más querido. El chico no se molestó en darse el viaje de ida y vuelta. Simuló que lo había hecho, y con la misma fue donde el sacerdote a trasmitirle la noticia: “Padre Manuel, allí está”. El cura lo miró tratando de percibir alguna señal de engaño en el rostro del muchacho, pero en aquellos ojos solo se vislumbraba el culto a la obediencia.

—Hijo mío, —le dijo mientras le ponía la mano sobre la cabeza— tienes alas en los pies.

Con sus once años de edad y la malicia de un hombre avezado, Pepito Delgado era todo un personaje. Había nacido a solo una manzana del muro que rodeaba el cementerio, y en aquella barriada donde todo guardaba alguna relación con el reino prohibido de la muerte desenvolvía su vida bohemia. Esa mañana, Fabricio Araya Beyán por poco sorprende al chico mientras recogía los centavos y monedas norteamericanas de poco valor nominal, dejadas junto a la bóveda de Rosario por los fanáticos en horas de la tarde del día anterior. Muchas veces esas monedas eran la base del sustento diario del chico, y leyendas como las que encerraba aquel idilio utópico, merced del inverosímil retozo con el polvo dejado por la partida, la risueña señal de una ganancia magra, pero agenciada sin la fatiga de los músculos, sino mediante el bochorno íntimo del pudor. De modo que la seguridad con que el muchacho confirmó la presencia del viudo sin haberse molestado en caminar, en modo alguno significaba un engaño, sino, tan solo, la verdad comprobada partiendo del susto provocado por la repentina aparición del hombre vestido de negro en el sitio en que el chico cometía su cotidiano e inconfesable delito de subsistencia.

Fabricio Araya Beyán estaba de pie ante la bóveda mientras se cubría con el paraguas, y sostenía un animado soliloquio, refiriéndole a Rosario los progresos de la mueblería que había ganado fama de ser la mejor de la ciudad, y de la cual era dueño. Se inclinó como para secretear algo a la muerta, en un acto extravagante por hacer más íntimo el momento en un lugar íntimo como aquel, y en un día imprevisible como aquel, cuando presintió a su espalda la intrusa presencia de alguien. Ladeó la cabeza y vio el bulto informe de la persona que tenía detrás, pero solo si su cuello hubiera tenido la propiedad que tienen los búhos de girarlos en un ángulo de ciento ochenta grados, habría sabido de quién se trataba. “¿Qué quiere usted?”, preguntó, sin preocuparse por disimular su disgusto.

—Quiero que hablemos por un momento, capitán —dijo el cura, y agregó—: ¡Qué día este! El sol brillaba cuando salí de la capilla, y en menos de un minuto me ha caído un chaparrón.

—La lluvia es llanto del cielo, padre —dijo el viudo reconociendo la voz de barítono del sacerdote—. Usted dirá dónde desea hablar.

—Pues en la capilla para no llenarme más de lágrimas —dijo, haciendo gala de su buen humor—. Tómese usted el tiempo que desee, capitán. Allí estaré esperándolo.

Fabricio Araya Beyán no se volvió ni un instante para mirar al eclesiástico, porque hacerlo hubiera significado darle la espalda a su amada. Tenía por costumbre arribar al panteón, cambiar el ramo de flores que él mismo había dejado el día anterior por uno recién comprado en El Jardín del Edén, y sentarse sobre el lado superior izquierdo de la losa. Entonces empuñaba la argolla correspondiente a ese lado de la tapa funeraria y golpeando el mármol con ella, decía, lo mismo que si estuviera mirándola a la cara:

—Buenos días, mi mariposa. ¿Has dormido bien?

Así iniciaba día tras día la relación de las fortunas e infortunios de las últimas veinticuatro horas, pidiéndole consejos a Rosario, y deteniéndose en el soliloquio, como si escuchara las respuestas que ella daba a sus interrogantes. Las expresiones cambiantes del rostro daban la medida de la gravedad o del buen ánimo del imaginario diálogo, bien cuando reía, o cuando parecía calcular la seriedad de un análisis cuyo asunto podía ser del interés del gobierno. Se esparcían los rumores de que se le había visto llorando, mientras reclamaba a Rosario por su coquetería de mujer para con un residente célebre del cuadro tercero del cuartel noroeste, un marqués cascabelero de 31 años que había perdido la vida en el acto sagrado del amor cuando el vello pubiano de una corista, como un caracol de mal augurio, se le enredó en la campanilla provocándole una bronco aspiración que le cortó para siempre el resuello de cerdo acezante.

A la hora de la partida, la que solo él determinaba, el viudo se ponía de pie con el sombrero en la mano, hacía una reverencia, y salía caminando de espalda, pero de cara al sepulcro, hasta que ganaba la calle del cuadro en que estaba la bóveda mortuoria. Entonces se dirigía en busca de la portada principal, pasando frente al panteón ostentoso donde el mármol de Carrara, labrado con la exquisita habilidad de los mejores tallistas, enseñaba la espada de guerra del general Estanislao Raimundo González y Palacios; pero aquel mausoleo, admirado por todo el que tenía la ocasión de verlo, parecía no existir para el capitán, que transitaba por su delantera con el acostumbrado paso de ganso de soldado del Káiser, sin que jamás volviera la vista para dedicar siquiera un instante de recuerdo al progenitor de su pasión malograda.

El cura de la capilla central, al que todos llamaban padre Manuel, aguardaba por la llegada del viudo acariciando en sus manos el misal, mientras su rostro reflejaba la estampa vívida de la angustia; pero bajo aquel estado emocional solo se atisbaba el resultado amargo de una preocupación pasajera. Natural de Logroño, en Navarra, las márgenes del Ebro eran recurrentes a su memoria en los días otoñales, cuando creía verse de nuevo corriendo a la deriva por las orillas del río en compañía de sus amigos de infancia, viendo cómo la corriente arrastraba la alfombra de hojas caídas, sobre alguna de las cuales viajaba un lagarto recién capturado, marinero a la fuerza, que segundos después sucumbía ahogado en una voltereta de la frágil barca.

Para los feligreses ocasionales, el padre Manuel era el clásico sacerdote hierático y regañón, que transcurría su existencia entre imágenes sagradas, azotes de la conciencia y avemarías; sin embargo, quienes lo conocían a fondo veían en él un puente fácil para cruzar la frontera que los separaba de Dios. Su carácter atemperado al desenfado y su natural acento peninsular no fueron nunca probados a denigrar a los habitantes de la Isla por el hecho de haberle ganado la guerra a España, heridas todavía sin cicatrizar en la mentalidad del clero importado y los demás connaturales de la patria de Cervantes. Apenas diez minutos antes de sentarse a la entrada principal de la capilla para esperar la llegada de Fabricio Araya Beyán, el sacerdote había dado muestras de su adaptabilidad y pícaro humor cuando su tocayo Manolo Pírez, un clásico bromista criollo, hombre por demás culto que para levantarse de un fatal vuelco de la vida había ido a parar de sepulturero, vio estamparse la sotana ondulante del clérigo contra el fondo marmóreo de la ciudad de los muertos en aquella mañana por momentos tempestuosa, y la asoció con algún fresco renacentista alusivo al hijo de Dios. Y entonces le soltó la ocurrencia, a modo de broma amistosa:

—Padre Manuel —le dijo—, parado sobre esos peldaños y contemplativo como está, se me parece usted a Cristo ante el templo de los judíos de Jerusalén...

El sacerdote lo miró con una severidad cómplice, luego levantó la vista al cielo, lo recorrió en los cuatro puntos cardinales, cual si temiera descubrir entre las nubes veloces y bajas arrastradas por los vientos del Este la presencia todopoderosa del Señor, y empuñando a la altura de la bragueta el arma viril oculta bajo la sotana y el pantalón respondió:

—Igual que Cristo, hijo: ¡con el látigo en la mano!

Unos cuarenta minutos después del encuentro con el eclesiástico ante la morada definitiva de Rosario, el capitán Fabricio Araya penetró en el portalón de la capilla aleteando su paraguas, y quitándose el sombrero para guardar el debido respeto al entrar en la casa de Dios, tal cual correspondía a un creyente como él. Al momento lo invadió la misma sensación de paz que experimentaba los domingos cuando acudía a misa de diez en la iglesia metropolitana, después de haber dejado en el jarrón con letras nevadas del cementerio el acostumbrado ramo de flores para Rosario. Solo que esta vez el regocijo espiritual fue abortado por la abrupta presencia de varias personas conduciendo un sarcófago al interior de la capilla, para que el muerto recibiera los santos óleos antes de que los despojos fueran a perderse tragados para siempre en la negra boca de una fosa funeraria.

El padre Manuel, cubierto con los hábitos de su ministerio, realizó el ritual sin permitir que uno solo de los gestos de su cara denunciara el estado interior de sus emociones; pero el cuño aristocrático del séquito acompañante, en el que se integraban varias figuras públicas, unido al aire de hipocresía de las damas emperifolladas y agrupadas todas en torno de la viuda inconsolable, le decían a su instinto de hombre conocedor de la naturaleza humana que aquel muerto, a quien prodigaba el Responso por el eterno descanso, había sido un bribón de marca mayor.

Y no se equivocaba. El senador Miguel Leónidas y Argeo, a quien enterraban de pie y con un fusil de guerra dentro del ataúd, fue realmente un hombre terrible. Condenado a prisión por el crimen cometido en la persona de un alcalde, cuando aún no disfrutaba el privilegio de la inmunidad parlamentaria, se enamoró de la esposa del director de la penitenciaría donde cumplía la sanción impuesta por las leyes, a la que conquistó, y a través de la cual logró el perdón judicial, porque la dama escogida como blanco de sus dardos amorosos, era nada menos que hija del Presidente de la República. Ya libre, se fue de bodas con la dama, y el acercamiento al primer mandatario le aparejó grandes favores, como los de hacerse rico a merced del tesoro público y agenciarse un escaño en el Senado. Disfrutó una vida de rey, hasta que herido de muerte por el cáncer escribió en su testamento que un hombre que había llegado de pie a la vida, de pie debía entrar en el reino de los muertos. Y como muestra de absoluta conformidad con el crimen que había cometido, pidió que dentro del féretro colocaran también el fusil con el cual disparó al alcalde, para seguir matándolo en la muerte, ya fuera en el cielo o en el infierno.

Se alejó el cortejo con su séquito de dolientes y de adulones en dirección del panteón extravagante, el único en todo el cementerio, y posiblemente en toda la Isla, que tenía una bóveda construida con el propósito expreso de que un ataúd entrara de pie. El padre Manuel igualaba en la muerte al ladrón y al honrado, al rico y al mísero, al ignorante y al sabio, y supo más tarde que el senador se despedía de este mundo contento de haber cometido los pecados que le ganaron fama de implacable, porque un secreto como el de hacerse enterrar con un arma para utilizarla en el más allá resultaba imposible de guardar; pero ahora, cuando solo el instinto le revelaba alguna torcedura imposible, quiso decir algo, y lo que dijo fue insensato:

—Que Lucifer tenga piedad de ti —masculló persignándose mientras veía alejarse el cortejo fúnebre de la capilla.

Era la primera vez que decía algo semejante, pero no la única que su lengua afilada lo empujaba a expresar cosas por las que luego sentía arrepentimiento. Entonces se percató de que a pocos pasos el capitán Fabricio Araya lo contemplaba sin decir palabra.

—¿Esperas por mí, hijo? —preguntó, percatándose al momento de que cometía otra torpeza.

—No, padre. Hasta ahora pensé que era usted quien esperaba por mí —respondió el capitán.

El cura miró a través de la puerta abierta la calle mojada por la lluvia.

—Es por lo del duelo —dijo.

—Está decidido —observó el capitán.

—Va contra las leyes de Dios.

—Pienso hablar con el arzobispo —mintió el capitán—. Él me entenderá.

Entró volando un gorrión y fue a posarse sobre la cruz del altar. El cura lo miró y dijo:

—No lo aprueba. Fue él quien me pidió que te hiciera desistir de esa obstinación sacrílega.

—Si no es con el vasco será con otro, padre —dijo el capitán—. Solo así dejarán de llevarle flores a Rosario.

Detrás del altar Pepito Delgado hacía lo posible por contener el aliento, temiendo que saltaran por encima de la tapia los golpes agitados de su propio corazón. Aquel diálogo revelador de la verdad lo ponía en guardia. Si el duelo se efectuaba, podían desaparecer las ofrendas en el sepulcro de Rosario por el temor de vérselas con el viudo, y eso alejaba el recaudo fácil de los reales que ayudaban a la variedad de su dieta, o cuando menos a tener un sitio asegurado en el liderazgo de la chiquillería vagabunda. Unos cuantos centavos en el bolsillo obraban siempre como credencial de independencia y respeto en el mundillo varonil de la barriada.

El padre Manuel se esforzaba por hacer desistir a Fabricio de lo que para él solo constituía un capricho loco, y lo hacía no con el propósito de ganarse méritos de conciliador ante el arzobispo; si no porque admiraba la infortunada perseverancia de aquel hombre, acorralado con lealtad en los barrotes de su angustioso recuerdo de amor.

—El señor censura el suicidio —dijo.

—Yo no me voy a suicidar —se defendió el capitán—. Voy a un lance de honor.

—Es lo mismo —dijo el cura—. Y no me vengas con cantaletas quijotescas, que yo no soy Sancho Panza y estamos en el siglo veinte.

—Con mayor razón, padre. Alguien tiene que heredar la hidalguía para que este mundo no se vuelva una mierda.

El padre Manuel se había sentado en la orilla de un banco con las piernas cruzadas y hablaba apenas sin mirar a su interlocutor; mas al escuchar aquel disparate ante la imagen de Cristo, se levantó lo mismo que si le hubieran pinchado un testículo con un alfiler. Se volvió hacia Fabricio Araya Beyán con el propósito de cantarle las cuarenta por lo que él no solo creía una blasfemia, sino también una malacrianza de burgués acostumbrado a los mimos; pero ya el capitán abandonaba la capilla sin mirar hacia atrás, haciendo chasquear en el aire la apertura violenta de su paraguas.

Cierta tarde de aquella semana un coche se detuvo a la puerta del comercio El iris de Tolosa, muy próximo a la avenida del puerto, y de su interior descendieron dos caballeros vestidos como para la ocasión de un pésame. En realidad la diferencia entre lo primero y los motivos reales de la visita a aquel lugar era tan estrecha que hasta podría decirse que significaba lo mismo. Jacinto Pericot Nebrija, el dueño del bodegón que exhibía en su nombre la sombra de la nostalgia por el terruño amado y distante, nunca había tomado un arma en la mano ni para dispararle a un pato. Pero esta vez tendría que hacerlo. Aurelio Pedro, el carismático reportero de hechos de sangre que trabajaba para los más influyentes periódicos de la ciudad, se presentaba allí acompañado del Pollo Barbán, velado traficante del mercado clandestino de carne, en virtud de padrinos del capitán Fabricio Araya Beyán, para comunicarle de manera oficial al vasco el reto de muerte que le demandaba el representado.

Jacinto Pericot cayó sentado en un taburete cuando supo, por boca de los desconocidos el motivo real de la visita. Se hallaban en la trastienda, adonde los condujo el vasco en la creencia de que se trataba de asuntos de negocios cuando estos le solicitaron hablar a solas. Fue menester llamar a uno de los empleados para que corriera con un vaso de agua en la mano, pues la noticia había causado en el inmigrante igual sensación de angustia que si estuviera mirando de frente y por anticipado la negra boca del cañón de un arma apuntándole al corazón.

—Ánimo, Don Jacinto, que usted solo requiere de un poco de suerte y buena puntería —le soltó el periodista a la cara, cual si se burlara del vasco con su ironía acostumbrada.

Jacinto Pericot Nebrija parecía andar lejos, como flotando en las nubes de los sueños. Tomó aire y mirando directamente a los ojos de Aurelio dijo, con un hilillo de voz que pareció débil, cansado y suplicante:

—Transmítale al capitán mis excusas y absoluto arrepentimiento. Y dígale también que no es necesario llegar tan lejos.

—Cualquier cosa que desee usted hacer saber a nuestro representado lo tramitará mediante los padrinos que tenga a bien nombrar —intervino el Pollo Barbán dejando claras las reglas.

—Entiendo —susurró el vasco.

Tenía la cabeza baja y el cuerpo inclinado ligeramente hacia delante, y las manos rosadas y fuertes le colgaban entre las piernas con ambos codos rozando los muslos. La estampa de aquel hombre pacífico y luchador era en esos momentos el espejo de la derrota, y mirarlo causaba una sensación de pena que habría puesto furiosos a los soberbios y viejos soldados de España, que por la fuerza del amor o del capricho, habían decidido quedarse en la ex colonia trabajando como estibadores en los muelles o en los almacenes de las grandes fábricas de azúcar. Con gusto cualquiera de ellos habría aceptado remplazar a Jacinto Pericot Nebrija en el lugar del duelo, porque el orgullo de la raza peleadora y estoica, herido en lo profundo por el fracaso bélico, todavía estaba verde para integrarse a la vida nacional sin diferencias ni rencores.

Cuando el vasco levantó la cabeza en un gesto que parecía estar buscando oxígeno, lo que buscaba en realidad era recuperar el honor. Y lo encontró de pronto, poniéndose de pie y hablando con una resolución de guerra que sorprendió a los emisarios del capitán.

—Muy bien —dijo—. Mañana mismo recibiréis a mis padrinos.

—El duelo se efectuará a revólver —intervino el Pollo Barbán—. El capitán fue el ofendido y está en el derecho de escoger el arma.

—A manzana llena y a muerte —dijo el reportero de la crónica roja—. Así que afine la puntería, don Jacinto, porque no sería usted el primer gallego que tumba el capitán.

Para los habitantes de la Isla, por un ancestral mecanismo de la costumbre, o de la ignorancia, todos los emigrantes de España provenían de Galicia, y así aplicaban el gentilicio lo mismo a un castellano, a un extremeño, a un andaluz o a un catalán. Con excepción escapaban del término “gallego” los naturales del archipiélago de Canarias, a quienes llamaban isleños.

—Acepto los términos del capitán aunque decida batirse a cañonazos —dijo el vasco.

—Lo tendremos en cuenta —respondió el periodista.

La visita parecía haber agotado su interés. Los pormenores técnicos y éticos del duelo serían cosa a tratar en las próximas horas entre los padrinos de los contendientes, con la presencia de un juez imparcial nombrado por acuerdo común. Jacinto Pericot Nebrija invitó a los representantes del viudo a que abandonaran la trastienda poniendo el mayor empeño en guardar las formalidades de la hospitalidad. “Por aquí, señores”, dijo, e inclinándose en reverencia, indicó el camino, que no era en modo alguno el de la puerta de salida. Don Aurelio se puso en guardia. Muy joven, se había iniciado como diplomático en los primeros tiempos de la República, pero enrolado en una aventura filibustera de buscador de diamantes por otros confines fue a dar a las costas de Abisinia, donde resultó prisionero de los soldados de Menelik II. Tomado por espía al servicio de Italia, vio su cabeza a punto de probar el filo de una cimitarra, en cambio brilló su buena estrella por intermedio de una mujer negra y hermosa llamada Maimuna, noble dama de la corte de la reina Taitú, que sintió en su pecho el lanzazo pasional y suplicó a su señora para que salvara aquel joven alto, de piel rosada y cabellos lacios, en cuya mirada solo se leían ansiedad y deseos de vivir. El ruego llegó a instancias del emperador, quien ordenó que lo pusieran a bordo de un buque con bandera liberiana que zarpaba de un puerto abisinio con rumbo a Estambul, dando inicio a una travesía loca por los muelles locos de ciudades remotas, que le costaron al joven dos ataques de fiebre palúdica y una cadena de blenorragias.

Pero Jacinto Pericot Nebrija no era hombre que guardara odios, y tan pronto como la sombra del pasado asomó a la memoria del reportero despertándole los ímpetus de su eterna desconfianza, el vasco penetró con sus acompañantes en un salón pequeño, suerte de recibidor destinado a los visitantes ilustres, y extendió con la mejor de sus sonrisas un convite ingenuo:

—Y bien, señores —dijo—, hagamos un brindis por la buena fortuna.

Con la misma abrió la puerta de un mueble auxiliar de donde extrajo una botella de ron añejo y tres copas de cristal de Bohemia. Pillado de sorpresa por el inesperado plante, el Pollo Barbán se tomó la palabra para hablar en nombre de él y de su compañero:

—Lo aceptamos solo si es por el deseo de que el capitán disfrute de una larga vida —dijo.

—Claro, claro —respondió el vasco en un tono conciliatorio, adivinando la parte que le tocaba a él—. Y porque todos vivamos en armonía.

Las palabras del vasco no provocaron ningún comentario. La invitación al brindis era un acto que rompía todas las reglas; sin embargo, ninguno de los dos emisarios vio en ello más que la candidez infantil y resignada de un pobre condenado a muerte. Consintieron en tomar una copa presintiendo que de esa manera contribuían al cumplimiento de una voluntad postrera; pero tras la primera se fue la segunda, y luego la tercera. Jacinto Pericot Nebrija, que en sus ratos de asueto gustaba de empinar el codo, había invitado al reportero y al traficante de carne a que tomaran asiento, y entre los tres se entabló una animada charla, en la que cada cual rememoró el papel que le había correspondido jugar en los días de la guerra y cómo el país había escapado por esfuerzo propio de las manos de España para meterse casi sin que se diera cuenta, en las de los Estados Unidos.

Habían pasado algo más de dos décadas desde el final de la contienda, y solo el vasco carecía de experiencia de armas, pues su participación se había limitado a proveer de uniformes a los soldados de la Reina Regente a su llegada al puerto, y los ecos de los combates le llegaban nada más que por mediación de quienes volvían del frente para ser reembarcados por mutilación, o por haber cumplido el tiempo asignado al servicio en campaña. El reportero ya había comenzado a tutearlo como si lo conociera de toda la vida, animado por la hospitalidad no esperada del vasco y los efectos alegres del añejo. El Pollo Barbán, en cambio, hacía lo posible por guardar la distancia en un ambiente que ya había dejado de ser formal para hacerse íntimo, a la caza del momento oportuno para lanzar el anzuelo con miras a ganar un cliente. Aquel hombre, con su bodegón, se pintaba solo para el negocio de la carne. Era alguien a tener en cuenta en caso de que se suspendiera el duelo o de que sobreviviera al lance.

Tan solo una hora después Jacinto Pericot abrió la segunda botella para dar continuidad a lo que ya no era un brindis sino una parranda. Había tratado de animarse suministrándose valor y ahora le parecía que nunca antes había tenido tantas ganas de vivir. De golpe, se daba cuenta de todo el tiempo perdido en cuestiones intrascendentes, en lo inútil de una existencia basada en la esperanza de acumular capital para volver un día a su tierra colmado de riquezas que le permitieran comenzar otra vida. Iba a cumplir cuarenta y siete años de edad y estaba solo y a la deriva, sin una familia que desterrara por siempre los eternos ratos de abandono espiritual; sin una mujer que lo ayudara, abrigando en su pecho el calor del desasosiego para hacerlo compartido; sin alguien íntimo con quien celebrar una alegría o desahogar una desgracia. Entonces se percató de lo estéril de aferrarse al empeño del regreso a un sitio del que había partido huérfano de padres hacía veintinueve años como quinto del Rey y que ya no era el suyo. Se preguntó si podría ganarse de nuevo un espacio en aquel pueblo vascongado de Tolosa, donde seguramente no lo recordarían ni los amigos, y se respondió a sí mismo y en voz alta.

—No —dijo—. Este es mi país.

—Ni lo pienses, gallego —dijo el reportero—. Tú estás aquí prestado.

Jacinto Pericot volvió de sus cavilaciones. La última frase del periodista le pareció una insinuación cruel. Se derrumbó en una butaca y apuró todo el contenido de la copa en un trago largo que de haber sido el primero de la tarde le habría quemado el esófago. Sintió el líquido caliente cuando llegó al estómago, le circuló por el torrente sanguíneo, y le rebotó en las neuronas del cerebro enredándole los pensamientos. Era la copa que rebosaba el límite de su medida alcohólica. Levantó la mano lo mismo que si pidiera la palabra, y balbuceó con una expresión que dibujaba en su cara un rictus de tristeza:

—Yo estoy prestado, sí señor. Prestado en esta tierra y en este mundo...

—Vamos, don Jacinto, que no es para tanto —dijo el Pollo Barbán.

—Nadie se muere la víspera, compadre —dijo el periodista.

—Yo estoy muerto ya, compadre —se resignó el vasco —. El capitán fue a la guerra.

—No seas pendejo, gallego —le espetó el reportero. Lo que tienes es que irte ahora al barrio de las putas a buscar una buena hembra. Tú verás como mañana no crees ni en el capitán ni en el mismísimo rey.

—Solo quería tener una familia. Yo le rezaba a Rosarito para tener una familia —dijo el vasco y cayó derrumbado sobre el brazo de la butaca.

Llamaron a un mozo del bodegón para que se encargara de garantizar que Jacinto Pericot durmiera la mona al fondo del establecimiento, donde el vasco tenía las habitaciones privadas. Dieron las buenas tardes y partieron con la misma solemnidad con la que habían llegado unas horas antes, sin imaginar siquiera que aquella visita formal marcaba un punto de partida en el enredo de uno de los enigmas policíacos de la más discutida capital del Caribe.

Veinticuatro horas después los vendedores ambulantes de los periódicos vespertinos pregonaban a vivo grito la noticia del día: en el barrio pecaminoso de Las esmeraldas del buen vivir, el cuerpo aún viviente de una prostituta había amanecido con el cuello abierto y desangrándose a chorros sobre el colchón maltratado y tibio de un camastro de la casa señorial de Mareen Mabillón. Y tendido a su lado, en pelaje de Adán, Jacinto Pericot Nebrija yacía quieto y con expresión gozosa en su sueño profundo de guerrero vencido por la plétora irrefrenable de una noche loca de sexo y alcohol.

Capítulo II

Capítulo II

Cuando la vio por primera vez supo que jamás volvería a mirar a otra mujer de la manera que veía aquella. Determinó que no descansaría en el empeño de hacerla suya, y le cayó desánimo al pensar en la barrera de hierro que interponía entre ambos la presencia malhadada del general Estanislao Raimundo González y Palacios, marqués de Ventura, con su certera vigilia de gavilán pollero. Pero casi al momento recuperó el ardor estimulado no solo por la intrepidez de su resolución de amor, sino también por el disparate audaz de enfrentar sin miedo los demonios que marcarían paso a paso su huella, desde el instante mismo que pretendiera acercarse al capullo en flor que vio descender por la escalera lateral desde una pequeña terraza atestada de canteros de flores en la segunda planta, y penetrar en aquella casa palaciega, dejándolo herido de muerte en el corazón.

A Fabricio Araya Beyán le pareció que en lugar de caminar, la joven flotaba en el aire con sus pasos breves y silenciosos, como llevada sobre nubes de algodón. Vestía una prenda azul celeste de cintas ajustada a la cintura que apenas permitía verle los pies, calzados por unas zapatillas de piel. El escote era bajo, y el cuello redondo y alargado estaba limpio, sin nada que perturbara la visión de su piel perdiéndose bajo el vestido. Los hombros tersos y delicados en la curvatura bien moldeada, para mostrar unos brazos torneados en la medida exacta de la perfección. Las manos, como alas, se movían jugueteando con el aire, lo mismo que si al compás de la música ensayaran un vals. El pelo, copioso y castaño, le hacía olas a la altura de los oídos y de los hombros, dividido en el centro del cráneo por una canal que no llegaba a flor de piel, y se interrumpía en el nacimiento de la frente, desde donde se descolgaba en hilachas un gracioso mechón cubriéndole hasta poco más arriba de las cejas. Se depilaba contra el criterio de sus ascendientes, que lo admitían, no obstante, para flexibilizar en algo el cordón de la tiranía. Los ojos grandes y vivos, reflejaban en su mirada la candidez de la adolescencia. Su semblante parecía nórdico, a excepción de la nariz, que en lugar de afilada, era de perfil latino; pero encajaba con tanto garbo en el rostro que pretender perfeccionarla habría fracturado el equilibrio de aquella faz esculpida por una mano celeste. Los labios sonreían exhibiendo en las mejillas dos hendiduras apenas perceptibles, que imprimían a la cara un toque sutil de hechicería. La dentadura resaltaba la medida adecuada del marfil, y estampaba el detalle preciso para armonizar el conjunto de la imagen con el remate suave de la barbilla. Tenía diecisiete años, y su estampa le pareció a Fabricio imposible de reproducir en un lienzo ni siquiera por el pincel de un genio como el de Diego de Silva Velázquez. “Pecaría por defecto”, pensó. Ella se volvió instintivamente hacia el lugar en que él se encontraba, y al descubrirlo mirándola con aquella fijeza, experimentó un ligero recogimiento de miedo; pero sin que pudiera explicárselo, le regaló el esbozo de una sonrisa. Casi nada, tan solo lo suficiente para que Fabricio Araya Beyán se sintiera feliz, y jurara esa tarde, por su honor de dieciocho primaveras, que iba a vivir para amarla aunque todo el infierno se le pusiera delante.

—Es la hija del general y puedo asegurarte que si te empeñas en el propósito de enamorarla, pronto iré a tu entierro —le dijo más tarde Aurelio Pedro, su mejor amigo—. Se llama Rosario y ningún nacido en este país llegará a ella. El general nos odia.

Pese a ese vaticinio, Fabricio Araya comenzó a pasar todos los días a la misma hora, frente a la casa del general. Algunas veces se hacía acompañar por Aurelio Pedro, que no perdía ocasión para recordarle que dieciocho años era muy poco tiempo para terminar una vida a la que se le abría por delante un mundo de posibilidades en el camino del éxito. “No desaproveches tu inteligencia”, le decía. “Mira que con tu preparación y la carrera que escogiste no te va a costar nada encontrar una sustituta. Enamórate de otra”.

—No puedo con mi corazón, Aurelito —respondía él—. Ella es la que quiero.

A los diez días exactos de la primera vez que la viera, decidió pararse en la esquina más próxima del palacete para atisbar desde allí algún movimiento interior, por leve que fuera, en los ventanales de las plantas altas. Se ilusionaba con la idea de que ella lo observaba cada tarde, mientras pasaba frente a la casa mirando de soslayo con la esperanza de verla sacar una mano para decirle adiós. Pero aquel día pensó que había estado equivocado. Y lo cierto era que no lo estaba: Rosario lo espiaba muchas veces desde su cuarto, aunque nunca se atreviera a enseñar el saludo anhelado por él.

A las dos horas de hallarse en su puesto de centinela del amor, escuchó, con mayor fuerza cada vez, en los adoquines de la calle el castañeteo seco de las herraduras, y reconoció en los dos formidables ejemplares equinos que tiraban del carruaje lujoso, la presencia del poder altivo del general. Vio al negro vestido de librea sentado en el pescante que, sin mirar a los lados, se acercaba con un aire marcial de señor llevando en las manos las bridas con que impartía las órdenes a los caballos, y por las arrugas de la cara y de la frente adivinó que se trataba del mismo que tan solo siete años atrás, en 1886, año de la abolición, quizá aún era esclavo. Pensó que el sometimiento por toda una vida había transformado a aquel infeliz en un hombre sin voluntad, sumiso y dócil a las órdenes del amo, alguien para quien no había diferencia alguna entre el antes y el después.

Al doblar el coche justo en la esquina en la que permanecía de pie, con el hombro recostado a una pared, vio a Rosario sentada en la parte trasera que, inclinada ligeramente hacia delante, extendía la mano para alcanzar un abanico de plumas a la dama que iba en el asiento que estaba de espalda al cochero.

Fabricio Araya Beyán la vio tan cerca, tan próxima a él, que por un instante tuvo la sensación de que el corazón se le paralizaba en un vuelco. Se irguió como una vela, y cayó por su peso en un trance hipnótico que lo dejó sin resuello durante varios segundos. “¡Dios mío, —pensó— qué hermosa es!” No pudo separar la vista del rostro de la joven. Ella lo miró primero con el mismo interés con que miraba a los transeúntes con quienes se cruzaba a diario, sin embargo, al reconocerlo de pronto, la expresión de su cara cambió, se puso seria y la sangre le explotó en las mejillas escapando a la luz de la tarde los secretos mejor guardados de su ardor oculto, porque también pensaba en él.

—¿Te ocurre algo, niña? —Quiso saber la acompañante de la joven.

—Nada, tía —exclamó la muchacha improvisando sobre lo primero que le acudió a la mente—. Ha sido ese infeliz. Hace poco lo he visto salir del sanatorio de tuberculosos.

—¡Virgencita! —Dijo la otra persignándose—. A esos individuos debían dejarlos encerrados allí.

Cuando al fin pudo librarse de su estado de confusión, Fabricio Araya quiso gritar, correr tras el carruaje, y pedirle a Rosario que lo escuchara; pero ya el negro enfilaba los caballos a la puerta enrejada que, abierta, esperaba el paso del coche para cerrarse otra vez.

Se quedó de pie en el mismo sitio en que había permanecido por tanto tiempo, siguiendo al coche con la mirada y los deseos, hasta que el carruaje se detuvo frente a la entrada de la mansión. Vio descender a Rosario y a la acompañante ayudadas por la mano de un lacayo que se había situado junto al coche. Rogaba a Dios para que ella se volviera hacia él, de modo que pudiera ver el saludo que pensaba hacerle con el brazo en alto. Una señal a distancia siquiera, podía ser entendida como muestra de la pasión que abrigaba en el pecho, lo que a su juicio era en ese momento tan importante como un saludo verbal; pero nada de eso ocurrió. La muchacha entró en la casa precedida de la mujer sin volver la cabeza, perdiéndose por el resto de la tarde de las áreas exteriores de la parte frontal, donde no se asomó ni una sola vez.

Era ya de noche cuando Fabricio Araya decidió abandonar el punto de observación para dirigirse de vuelta a su casa, sin embargo, al iniciar el camino torció el rumbo y fue directamente a encontrarse con su amigo Aurelio Pedro. Era él quien le había dado a conocer el nombre de Rosario, de la que seguramente tendría mucha más información. Necesitaba saber qué hacía, si recibía las clases en su casa o en algún colegio especial para señoritas; de dónde llegaba a esas horas de la tarde, y quién era la dama que la acompañaba.

Quería enterarse, en fin, de todo cuanto concernía a la mujer que lo había despojado de los minutos de paz para ocuparle el tiempo. Creía verla a todas horas y en todas partes invitándolo a que la acompañara con una sonrisa de doncella enamorada. Por las noches soñaba que le hacía el amor y con caballos alados tirando de un carruaje engalanado con cintas de oro y cubierto de flores, mientras volaba por un cielo limpio donde cada estrella resultaba un capricho diamantino que él colocaba a Rosario como prendedor en el pecho. La estrechaba en los brazos con la mayor suavidad posible para no estropear la delicadeza de aquel cuerpo tierno, y despertaba siempre justo en los instantes en que ella cerraba los ojos y entreabría los labios para que él los besara, con su pasión en llamas. Entonces golpeaba el colchón con el puño una y otra vez, blasfemando del reloj implacable y de la hora exacta en que debía ponerse de pie para dirigirse a las aulas. Muchas veces permanecía ausente de cuanto lo rodeaba. Esa mañana, durante la clase de Retórica en la escuela de Leyes, carrera para la que se preparaba, el profesor le había pedido que se refiriera a la oratoria de Platón y su filosofía sobre la Verdad, y respondió citando a Junio Bruto y su famoso discurso en el foro romano tras el asesinato de Julio César.

Al llegar a la casa del amigo lo sometió a un interrogatorio de cuartel. Aurelio Pedro era hijo del dueño de la mayor farmacia de la ciudad, donde ayudaba al padre en ocasiones, interesado más en obtener la gratificación de unas pesetas que perdía poco después en el barrio de Las esmeraldas del buen vivir, que en adiestrarse en la administración y el manejo de los negocios farmacéuticos, tal cual pretendía su progenitor. Lo había matriculado en la Escuela de Comercio, esperanzado en que el muchacho heredara todo lo que él había ganado con tanto esfuerzo cuando lo sorprendiera la muerte. Pretendía que, con buen tino, tal vez el hijo llegara a ser dueño de una gran droguería; pero Aurelito se aficionó por las letras casi sin darse cuenta desde los tiempos de la preparatoria, donde hacía a los demás alumnos cartas por contrata que luego eran entregadas mediante ingeniosos recursos a alguna jovencita en la Escuela Normalista, en la propia casa y hasta en el Convento de las Desaparecidas. Cada misiva de amor tenía un precio por el que había que abonar, llegara o no a su destinataria. Si el enamorado carecía de las vías de comunicación para garantizar que la carta fuera recibida, el genio escribidor subía los honorarios y se encargaba él mismo de correr los trámites, mediante su red secreta de colaboradores, formada por los mensajeros de farmacia, quienes sobornaban a sirvientes domésticos o se valían de la inverosímil picaresca que proporciona el mundo callejero para entregar el despacho de forma personal.

En ocasiones era el mismo Aurelito quien asumía el oficio de correo extraoficial, amparado por la labor de mensajería y la preponderancia de ser el hijo del más conocido farmacéutico de toda la ciudad. Sus procedimientos para la correspondencia secreta del amor resultaban mucho más confiables que los del correo ordinario, porque este carecía del requerimiento conspirativo de la clandestinidad y resultaba fácil de detectar. Don Aurelio padre, que fue siempre hombre de corrección ciudadana y bondadoso con su hijo, veía con orgullo y no sin cierta curiosidad ingenua cómo el muchacho se las ingeniaba para que el dinero ganado en virtud de la colaboración en el negocio, le alcanzara en sus menesteres de joven acostumbrado a las formalidades sociales de la clase media. Pero ignoraba que aquellas pesetas constituían solo el pretexto de un bolsillo con fondo, o cuando más, la garantía de una tarde alegre en la compañía desenfrenada de las complacientes muchachas de Mareen Mabillón, una exuberante prostituta francesa que ya comenzaba a hacer historia en Las esmeraldas del buen vivir.

Con la excepción del amigo para quien tenía pocas reservas, Fabricio Araya Beyán acostumbraba a guardar discreción en los asuntos del alma. Por eso fue directo al motivo que lo llevaba a tocar aquella puerta.

—He venido hasta aquí para que me cuentes todo lo que sabes de Rosario —le dijo.

—Que no es mucho —se apresuró a decir Aurelio Pedro—. Recibe clases de piano y canto por las tardes en casa de una italiana, y de la preparatoria se encargan los profesores en el palacete del General. Tú sabes cómo es la gente rica.

—Hoy he visto a una mujer joven en su compañía cuando bajó del coche.

—¿Dónde estabas?

—Frente a su casa —admitió Fabricio.

—Infeliz —dijo Aurelio Pedro—. Persistes en el empeño de que te metan un tiro entre ceja y ceja.

—No quiero tu compasión, sino que me digas quién es la mujer.

—Si es la misma que la acompaña siempre también la he visto, pero no puedo darte referencias de ella. Trataré de averiguarlo.

—Eso y todo lo que puedas con relación a Rosario.

Aurelio Pedro se reclinó en la butaca, se pasó la mano por la cabeza y comenzó a darle vueltas a un plan. Se hallaban sentados en la biblioteca del padre, atestada de farmacopeas, libros de farmacología, y tratados sobre las plantas medicinales. Había una amplia colección de enciclopedias del saber, consultadas más de una vez por Fabricio Araya, que gozaba del aprecio de los padres de Aurelito, e iba allí de vez en cuando en la búsqueda de referencias sobre la democracia griega del siglo de Pericles, o a ilustrarse en la historia del derecho romano. Envidiaba la suerte del amigo con respecto a los libros y se sentía atraído por la riqueza de conocimientos que se atesoraba en aquellos anaqueles de cedro, protegidos del polvo y de los roedores por gruesos cristales. El sitio era íntimo y propicio para la conspiración.

—El general está enfermo del corazón —dijo Aurelito—. Al menos dos veces al mes se le envían los medicamentos que le ordenan los médicos. En ocasiones yo mismo los he llevado. Es un buen cliente de mi padre.

—¿La has visto?

—Nada más de lejos, y he cerrado los ojos. ¡Cuánta perfección, amigo mío!

Fabricio sintió celos.

—¿Podrías hablar con ella? —Preguntó.

—¿Por qué crees que he cerrado los ojos? ¡Ella es inalcanzable! —Dijo, enfático—. Pero puedo escribir una carta a nombre tuyo para hacérsela llegar.

—La escribiré yo mismo en su momento. Ahora tráeme toda la información que logres acumular. ¿Cuánto me vas a cobrar?

Aurelio Pedro lo miró con una expresión que delataba el conjuro, movió la cabeza a un lado y a otro negando la pregunta y dijo por lo bajo, en igual suerte de complicidad:

—Los servicios para usted van por la casa, señor Fabricio. Ya tendrá ocasión de invitarme a una copa, cuando todo esto se vuelva historia para contar.

Eran pasadas las nueve de la noche cuando Fabricio Araya salió de la casa del amigo y solicitó los servicios de un coche para dirigirse a la suya. El carruaje dio varias vueltas por las calles semidesiertas y pobremente iluminadas de la ciudad, y enfiló finalmente con rumbo a la Calzada de Jesús del Monte. Al paso de la bestia por el señorío bullanguero y misérrimo de Atarés, cayó en la cuenta de que era viernes por el olor a pescado y cangrejos que salía de las casas, a esas horas casi todas con la puerta abierta, para amainar el bochorno de un verano caliente como pocos. Pensó que el ardor interior por el recuerdo de la visión de Rosario, tenía mucho que ver ahora con aquel calor asfixiante que no había tenido ocasión de advertir antes, por atribuirlo a la fiebre provocada por el pulso galopante de su propio corazón. Pero iba rebosante de confianza y optimismo. Le parecía ver al alcance de la mano la coronación de su ideal, perturbado por la impulsión falaz de la más cara obstinación de amor.

Capítulo III

Capítulo III

A los setenta y cinco años de edad, el general Estanislao Raimundo González y Palacios apenas disponía de energías para subir sin ayuda las escaleras de su casa. Hombre dotado de una voluntad férrea, se resistía a que alguien se aprestara a asistirlo en detalles mínimos, como tomarlo del brazo cuando subía al coche, mover una silla de lugar o bajar, con prisa de soldado en combate los escalones del Palacio de los Capitanes Generales. Un sitio al que iba con frecuencia, llevado más por la fuerza de la costumbre que por imposiciones de su rango, menguado por la edad, el razonamiento tardío, y los ímpetus oportunistas de los jóvenes, que lo trataban con el respeto de una reliquia histórica, sin que tomaran, no obstante, con la seriedad debida, las recomendaciones versadas de su discurso de guerra.

Fue necesario que Doña Asunción Matilde Apesteguía, la esposa que por mucho podía pasar como hija suya, ordenara a una compañía norteamericana, con credencial de novísimo adelanto técnico, la instalación de un ascensor que modificó en cierta manera la estructura interior de la casa, haciendo caso omiso de las protestas del general. Desde los inicios del año 1889 se había electrificado el alumbrado público, que hasta ese momento era de gas, las plazas que constituían sitios de acostumbrados paseos nocturnos, los conventos, la universidad, los teatros, los colegios más importantes, y los edificios de la administración colonial; pero a partir de entonces las familias más ricas establecieron una loca carrera por ganar la primacía, en cuanto a llevar a sus mansiones la novedad imperiosa de los nuevos tiempos.

—La electricidad ha vuelto loco a todo el mundo en esta ciudad de mierda —decía el general—. Al paso que vamos, hasta el ejército se va a contagiar con esas pendejadas de las bombillas y los elevadores para mover cañones.

—No seas terco —le replicó su mujer—. Lo último sería que te negaras a reconocer que el desarrollo está cambiando el mundo.

—A Wellington no le hizo ninguna falta tu desarrollo para vencer en Waterloo, ni a nosotros para ganarle a ustedes la guerra de los Diez Años —dijo el general.

Doña Asunción Matilde recibió la alusión a la ciudadanía como un ataque a su dignidad. Pocas veces replicaba los desplantes del marido, acostumbrada a que él creyera que el hogar era una prolongación del campamento. A fin de cuentas, las órdenes en la casa las impartía ella, quien terminaba siempre imponiendo su voluntad en las disposiciones de lo que llamaba “el frente interno” con su astucia de mujer; pero esta vez no permaneció callada y lanzó el contraataque con la sutileza que le era característica, consciente de que si en algo lograba herir el orgullo inconmovible del marido, era en el tema angustioso de la edad:

—Se entiende, querido —remató Doña Asunción—, porque cuando eso, los soldados aún peleaban con arco y flechas.