Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

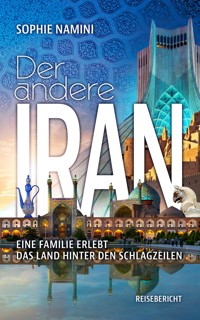

Durch Heirat wird Sophie Namini Iranerin. 2005 fliegt sie zusammen mit ihrem Mann und ihren kleinen Kindern zum ersten Mal in ihre neue Heimat. Hier taucht sie tief ein in den iranischen Alltag. Dieser ist nicht immer einfach, denn das Leben in Iran ist vielfältig, bunt und lebensfroh, aber auch laut, kompliziert und oft unberechenbar. Die Autorin nimmt die Leserschaft mit auf ihre ersten fünf Reisen. Sie gewährt einen sehr persönlichen Einblick in die Kultur, das Alltagsgeschehen sowie das Leben der Menschen in Iran. Nebenher lässt sie die Leserinnen und Leser eintauchen in die Schönheit des Landes, aber auch in seine wechselvolle Geschichte. In diesem Buch steht für einmal nicht die Politik Irans im Mittelpunkt. Vielmehr ist «Der andere Iran» eine Liebeserklärung an ein faszinierendes Land und vor allem an seine warmherzige Bevölkerung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für all die wundervollen Menschen in Iran

Die Reisen in diesem Buch

2005 Teheran – Karadj

2006 Teheran – Nordiran (Schomal)

2013 Schiraz – Persepolis – Teheran

2015 Isfahan – Yazd – Kaschan – Teheran

2016 Teheran

Weitere Reisen

2016 Kerman – Mahan – Rayen – Bam – Dascht-e Lut – Teheran

2017 Teheran – Mt. Totschal – Mt. Damavand – Kaschan – Abyaneh – Dascht-e-Kavir – Fardjam

2018 Teheran – Hamedan – Kangavar – Bisotun – Kermanschah

2019 Teheran – Chorramabad – Schusch (Susa) – Ahwaz – Abadan – Schuschtar – Andimeschk – Dorud – Borudjerd

Inhalt

Die Autorin

Vorwort

Teheran, März 2005

Ankunft in Teheran

Noruz

Bei Reza

Bei Zan-Amu

Shopping

Bei Behzad

Nachtrag

Teheran und Schomal, April 2006

Teheran zum Zweiten

Auf Brautschau

Ein eigener Pass

Teheran für Kinder

Immobilienboom

Wiedersehen mit Reza

Schomal, Nordiran

Namakabrud

Zurück nach Teheran

Ein eigener Pass II

Auf Brautschau II

Nachtrag

Schiraz, Dezember 2013

Ankunft in Schiraz

Schiraz

Persische Gärten und Moscheen

Antikes Persien – Pasargadae

Naqsch-e Rostam

Persepolis

Historisches Schiraz

Dichter und Gärten

Teheran

Isfahan, Dezember 2015

Ankunft in Isfahan

Königliches Isfahan

Von Moscheen, Kathedralen und schwankenden Minaretten

Isfahans Brücken und Handwerker

Nain und Meybod

Yazd

Kaschan

Teheran

Teheran, März 2016

Nachwort

Dank

Literatur

Die Autorin

Sophie Namini wuchs in einem multikulturellen Umfeld in der Banlieue von Paris auf. Später zog sie in die Schweiz, wo sie heute am Zürichsee lebt.

Zusammen mit ihrem Mann, einem gebürtigen Iraner, hat sie drei Kinder. Seit 2005 bereist die Familie regelmässig den Iran.

Sophie Namini ist ausgebildete Primarlehrerin und unterrichtet textiles und technisches Gestalten an einer öffentlichen Schule.

Mehr über Sophie Namini sowie Bilder von ihren Iranreisen finden Sie auf ihrer Website

www.beautiful-iran.com

Vorwort

Als ich im Jahr 2005 mit meinem Mann und unseren damals zwei kleinen Kindern – das Jüngste war zu jenem Zeitpunkt noch nicht geboren – zum ersten Mal nach Teheran reiste, um dort mit der Familie das persische Neujahrsfest zu feiern, hatte ich zwiespältige Erwartungen in Bezug auf mein neues Heimatland.

Auch ich kannte die Bilder von tiefreligiös wirkenden, bärtigen Mullahs und den in schwarze Tschadors gehüllten Frauen. Auch ich hatte Dokumentationen gesehen über wütende Demonstranten, welche durch die Strassen der Städte marschieren. Auch ich hatte Berichte gelesen über missachtete Menschenrechte, versteckte Kriegshandlungen und eine korrupte Wirtschaft.

Andererseits hatte ich in meinem Umfeld so viel Gutes über das Land gehört. Freunde und Bekannte hatten geschwärmt von angeblich überwältigend schönen Landschaften, von einzigartig freundlichen Menschen sowie von alten Kulturen und eindrücklichen Bauwerken.

Und dann landeten wir in Teheran und es war alles ganz anders, als ich erwartet hatte. Es war aufregend und fremd, bisweilen auch anstrengend und frustrierend, dann wieder wunderschön, herzerwärmend, faszinierend und voller Lebendigkeit.

Denn Iran ist auch ein Land der pulsierenden Städte und der traditionellen Dorfbevölkerung, Stätte alter Hochkulturen, ehemals prunkvolles Kaiserreich, Land der Dichter sowie Wiege der Naturwissenschaften. Ausserdem finden sich in Iran sprudelnde Erdölquellen, schneebedeckte Berggipfel und brütend heisse Salzwüsten. Und nicht zuletzt ist Iran ein Land der jungen Leute, ein äußerst dynamisches Land im Aufbruch.

Iran ist so viel mehr als das, was wir unseren Medien entnehmen. Auf meinen zahlreichen Reisen bin ich einem wunderschönen Land begegnet mit einer wechselvollen Geschichte und einer eindrücklichen Kultur, dessen Menschen, trotz allem, ihre ansteckende Lebensfreude und den unerschütterlichen Glauben an das Gute nicht verloren haben.

Teheran, März 2005

Ankunft in Teheran

Siebzehn Jahre lang habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Wir sitzen in Genf in einer Maschine von Iran Air und bereiten uns auf unseren Abflug nach Teheran vor. Es ist unsere erste gemeinsame Iranreise. Vorschriftsgemäß habe ich mir ein Kopftuch in dezenten Farben umgebunden und dessen Enden fest unter dem Kinn verknotet.

Der Start unserer Maschine zieht sich unnötig in die Länge, weil ein Mitpassagier auch mehr als 40 Minuten nach dem letzten Boarding-Aufruf noch nicht aufgetaucht ist. Inzwischen blättere ich mit meinem zweieinhalbjährigen Sohn Darian zum gefühlten fünfzehnten Mal einen Autokatalog von vorn bis hinten durch.

Eine Reihe vor uns sitzen mein Mann Kamran und unsere sechsjährige Tochter Samira. Sie schauen aus dem Fenster. Alle Gepäckstücke werden wieder aus dem Flugzeug geladen und sauber auf dem Rollfeld aufgereiht. Wahrscheinlich holen sie die Koffer des vermissten Passagiers heraus.

Einmal mehr beschleicht mich ein mulmiges Gefühl angesichts unserer bevorstehenden Iranreise. Wie oft habe ich mir in den vergangenen Wochen warnende Hinweise anhören müssen! Iran, ist das nicht gefährlich? Müssen sich da nicht auch die ausländischen Frauen verhüllen? Und hast du das Buch gelesen – wie hieß das schon wieder, von dieser Frau, deren Mann ihr die Tochter wegnehmen wollte?

Natürlich ist meinem Mann Kamran und mir klar, dass eine Reise in den Iran nicht zu vergleichen ist mit einem Strandurlaub am Mittelmeer. Aber Iran, das ist für uns ein Stück Heimat. Die Kinder sind Halb-Iraner und selbst ich bin durch die Heirat Iranerin geworden.

Schon zu Beginn der Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts hätte ich den Iran liebend gerne bereist. Ich war bereits seit ein paar Jahren mit Kamran zusammen und hatte in meinem Umfeld viele spannende Geschichten über das Land gehört.

Aber damals war es für mich nicht möglich den Iran zu besuchen. Ich bekam kein Visum, weil ich durch die Heirat offiziell iranische Staatsangehörige geworden war. Um einen iranischen Reisepass zu beantragen, hätte ich allerdings den Pass meines Ehemannes vorlegen müssen. Kamrans Reisepass war jedoch abgelaufen und er konnte ihn aufgrund seiner komplizierten Aufenthaltsumstände nicht verlängern. Also musste ich damals meine Reisepläne vorerst begraben und mich mit den Geschichten über das Land begnügen. Irgendwann war Kamran Schweizer geworden und konnte bald auch seinen iranischen Pass erneuern.

Doch inzwischen war das Thema ‹Iranreisen› in den Hintergrund gerückt. Wir hatten Kinder bekommen, verbrachten unsere Sommerferien auf Mallorca und fuhren im Winter zum Skilaufen in die Berge. Hin und wieder besuchten uns Kamrans Eltern in der Schweiz.

Da ich selbst in Paris aufgewachsen und später in die Schweiz umgezogen war, schien es mir von Anfang an klar, dass die Kinder möglichst früh ihr zweites Heimatland kennenlernen sollten, allerdings immer unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit dabei gewährleistet ist.

Sorgfältig haben wir mit Blick auf diese erste Reise die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Wir haben eingehend die Reisehinweise des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) studiert und uns umfassend informiert. Schließlich haben wir uns für eine kurze Probereise nach Teheran entschieden, wo wir zusammen mit der iranischen Familie das traditionelle Neujahrsfest zum Frühjahrsbeginn am 21. März feiern wollen.

Inzwischen sind die Gepäckstücke wieder im Innern unserer Maschine verstaut und wir sind endlich bereit zum Start, bereit für unsere erste Reise nach Iran.

Direktflüge von Zürich nach Teheran gibt es leider keine mehr. Sie sind nach dem Grounding der Swissair im Jahr 2001 ersatzlos gestrichen worden. Deshalb haben wir einen Flug mit Iran Air von Genf nach Teheran gebucht. An Bord gelten bereits die Gesetze der Islamischen Republik. Mit professioneller Stimme hat uns die Flugbegleiterin darauf aufmerksam gemacht, dass für die weiblichen Fluggäste vom Einstieg in die Maschine weg die Kopftuchpflicht gilt.

Außerdem gibt es in der angejahrten Maschine keinerlei Bordunterhaltungsprogramm. Aufgrund der 1980 gegen das Land verhängten Wirtschaftssanktionen kann Iran keine neuen Flugzeuge kaufen.

Während die Kinder ein Nickerchen machen, habe ich Zeit, mir zu unserer bevorstehenden Reise noch einmal Gedanken zu machen. Was wird uns im Iran wohl erwarten? Immerhin hat das Land bei uns im Westen nicht eben den besten Ruf. Wie wirkt sich die politische Situation auf das Leben der Menschen aus? Und wie werde ich mit der fremden Kultur zurechtkommen? Meine Gedanken schweifen zu den turbulenten geschichtlichen Ereignissen der vergangenen Jahrzehnte zurück, die den Alltag der Iraner bis heute prägen.

In der jüngeren iranischen Geschichte gibt es eine Zeit vor dem 1. Februar 1979 und eine Zeit danach. Die Zeit davor ist die sogenannte Schah-Zeit, wie sie die Iraner gerne nennen. Sie fand mit der Islamischen Revolution 1979 ein jähes Ende. Die Zeit danach ist die Zeit der Islamischen Republik.

Iran schaut auf eine jahrtausendealte, bewegte Geschichte zurück. Einst war Persien, wie das Land damals noch hieß, unter den Achämeniden das erste Weltreich und erstreckte sich von der heutigen Türkei bis nach Indien. Es folgten andere Dynastien, wie die Seleukiden zur Zeit der Griechen, die Parther zur Zeit der Römer oder die späteren Sassaniden.

Dann, im 7. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, kam die Islamisierung und brachte dem Land eine erneute kulturelle Blüte. Doch andauernde Machtkämpfe unter den Eroberern führten zum Zerfall des ehemaligen Großreiches.

In den folgenden Jahrhunderten rasten Turkvölker und Mongolen mit ihren berittenen Armeen durch das Land und zerstörte alles auf ihrem Weg.

Erst im 16. Jahrhundert fand Persien, von Isfahan ausgehend, unter den Safawiden zu einer erneuten kulturellen Hochblüte. Diese war allerdings nur von kurzer Dauer. Militärische Auseinandersetzungen und Scharmützel bluteten das Land so stark aus, dass die Afghanen im frühen 18. Jahrhundert mühelos einfallen konnten und wiederum eine Spur der Zerstörung hinterließen.

Es war die Dynastie der Qadjaren, die versuchte das einstige Großreich wieder zusammenzukitten. Doch zunächst trat ihnen Russland entgegen, später mischte sich auch Großbritannien in die Innenpolitik des schwächelnden Reiches ein.

Vom einst stolzen Perserreich war nicht mehr viel übrig. Durch die vielen Kriege war das Land vollkommen verarmt, sodass die Qadjaren Konzessionen und Monopolrechte etwa für die Erdölgewinnung, das Telegrafenwesen, die Banken oder den Tabakhandel ans Ausland verkaufen mussten. Das Reich wurde zum Spielball ausländischer Mächte. Selbst die Schaffung eines Parlaments, sowie die Einführung einer Verfassung 1907, brachten keine Beruhigung in die politische Situation.

Erst dem energischen iranischen Kommandeur Reza Khan gelang es das Steuer herumzureißen. 1921 marschierte er mit seiner Kosakenbrigade in einem unblutigen Putsch in der Hauptstadt Teheran ein und löste die bestehende Regierung auf. Zunächst wurde er Verteidigungsminister, später Premierminister. Der letzte Qadjaren-Schah begab sich auf eine ausgedehnte Europareise, von der er nie wieder zurückkehrte. In Abwesenheit des amtierenden Herrschers wurde Reza Khan 1925 vom Parlament zum neuen Schah ernannt. Er begründete damit die Pahlavi-Dynastie und nannte sich fortan Reza Schah.

Reza Schah war ein Mann der Tat. Der Iran sollte aus der Umklammerung durch die ausländischen Mächte befreit und zu einem eigenständigen, modernen Staat werden. Reza Schah ließ Straßen und Eisenbahnlinien erbauen, er reformierte das Erziehungswesen, schuf ein neues Rechtssystem und kurbelte die Wirtschaft an. Im Zuge dieser Modernisierung änderte Reza Schah, unter dem Einfluss seiner deutschen Berater, den Staatsnamen Persien in Iran um.

Aber Reza Schah war in vielem, was er unternahm, zu dynamisch. Als er beispielsweise von einem Tag auf den anderen das Tragen einer Kopfbedeckung für Frauen verbot, stieß er sowohl die traditionelle wie auch die religiöse Bevölkerung in seinem Land vor den Kopf. Außerdem war Reza Schah ein glühender Nationalist und steckte enorme Summen in den Ausbau der Armee.

Zum Verhängnis wurden ihm schließlich seine öffentlichen Sympathiebekundungen für das damalige Hitler-Deutschland. Unter dem Druck der Westmächte, die in Iran noch immer stark präsent waren, musste er 1941 abdanken und den Thron seinem 21-jährigen Sohn Mohammed Reza überlassen.

Schah Mohammed Reza war schüchtern und ganz anders als sein Vater. Unerfahren im Regieren, wurde er zunächst zur Marionette der Westmächte. Der in der Schweiz ausgebildete junge Mann wuchs jedoch mit den Anforderungen und baute nach und nach einen Staat nach seinen eigenen Vorstellungen auf.

Auch er wollte Iran so schnell wie möglich dem Westen angleichen. Leider blieben viele seiner Reformen technokratischer Natur und kamen nur einer kleinen Elite des Landes zugute, während die breite Bevölkerung kaum davon profitierte.

Auch Schah Mohammed Reza ließ bereitwillig zu, dass sich ausländische Staaten am iranischen Erdöl bereicherten. Ein Versuch des iranischen Premierministers Mossadegh, die Ölindustrie zu verstaatlichen, wurde 1953 durch einen Putsch des britischen Geheimdiensts MI6 und der amerikanischen CIA zunichtegemacht. Mossadegh verlor seinen Posten und wurde verurteilt. In den Herzen der Iraner aber blieb er ein Volksheld.

Nach dieser Krise trieb Mohammed Reza die Reformen voran, indem er eine umfassende Landreform durchführte, den Frauen das Wahlrecht ermöglichen wollte und eine breit angelegte Bildungsoffensive einleitete.

Dies ging allerdings insbesondere dem konservativen Klerus zu weit. Ein gewisser Ayatollah Chomeini begann immer lauter die Abschaffung der Monarchie, sowie die Wiedereinführung der islamischen Rechtsordnung zu fordern, bis er 1964 schliesslich ins Exil geschickt wurde.

Zugleich entfernte sich der Schah mit seinem westlich-mondänen Lebensstil immer weiter von der eigenen Bevölkerung. 1971 ließ er zum 2500-Jahr-Jubiläum des Perserreiches in Persepolis die damals wohl teuerste Party der Welt steigen. Monarchen und illustre Gäste aus aller Welt wurden in eine eigens dafür errichtete, luxuriöse Zeltstadt nach Persepolis eingeladen und exquisit verköstigt mit Leckereien wie gebratenem Pfau, pochierten Wachteleiern und mehr als 1500 Flaschen teuersten Champagners. Mit dieser protzigen Feier wollte der Schah sich und dem alten Perserreich ein unvergessliches Denkmal setzen.

Angesichts des anmaßenden Verhaltens ihres Herrschers regte sich insbesondere in der immer besser ausgebildeten Mitteschicht der Widerstand. Auch im Westen beobachtete man den zunehmend autoritären Führungsstil des Schahs mit wachsendem Argwohn.

Schließlich entlud sich die Unzufriedenheit der Menschen im Iran 1978 in lauten Protesten auf der Straße. Der Schah und sein Geheimdienst ließen die Aufstände durch Polizei und Armee sofort brutal niederschlagen, was jedoch die Wut der Iraner nur noch weiter schürte.

Unterstützung erhielt das zornige Volk durch Ayatollah Chomeini. Aus seinem Pariser Exil meldete er sich mit feurigen Reden bei der iranischen Bevölkerung zurück und schürte das revolutionäre Feuer. Chomeini war plötzlich in aller Munde. Religiöse Würdenträger, Oppositionelle, Unzufriedene, Arbeitslose, Anti-Imperialisten, Marxisten und Basar-Händler sympathisierten mit dem Geistlichen und stürmten auf die Straßen.

Der Schah versuchte verzweifelt Gegensteuer zu geben. Aber die Proteste verselbstständigten sich zusehends. Der Schah hatte ihnen nichts mehr entgegenzusetzen.

Am 16. Januar 1979 verließ Schah Mohammed Reza zusammen mit seiner Familie Iran auf Nimmerwiedersehen.

Die Menschen auf den Straßen feierten tagelang ihren Sieg. Während ein paar wunderbar frühlingshafter Tage hing die Zukunft des Landes in der Schwebe. Die Hoffnung auf ein besseres Leben wehte wie ein frischer Hauch durch die Straßen.

Das war die Stunde X. Zwei Wochen nachdem der Schah sein Land verlassen hatte, entstieg am 1. Februar 1979 auf dem Flughafen in Teheran Imam Chomeini in wallendem Gewand einem Jumbojet der Air France.

Millionen Menschen jubelten dem damals 77-jährigen, bärtigen Geistlichen begeistert zu. Zehn Tage später hatte die Revolution gesiegt. Ein neues Kapitel in der Geschichte Irans begann. Zwei Monate nach seiner Ankunft in Teheran ließ Ayatollah Chomeini am 1. April 1979 die ‹Islamische Volksrepublik Iran› ausrufen.

Im Westen rieb man sich ungläubig die Augen. Auf denselben iranischen Straßen, wo kurz zuvor noch elegante Iranerinnen mit offenen Haaren flaniert waren, in engen Jeans oder gar in Minirock und hohen Plateau-Schuhen, gingen nun in dunkle Tschadors gehüllte Frauen.

Dann eskalierte die Situation auch international. Die USA erlaubten dem krebskranken Schah die Einreise in ihr Land, damit er sich dort behandeln lassen konnte. Teheran empfand dies als Affront. Aufgebrachte Studenten stürmten die amerikanische Botschaft in Teheran und brachten mehrere Geiseln in ihre Gewalt. Es folgte ein monatelanges, diplomatisches Tauziehen zur Befreiung der Geiseln.

Unter dem Druck der Geiselnahme wurde der noch immer in den USA weilende Schah erst nach Panama und später nach Ägypten abgeschoben, wo er im Juli 1980 seiner Krankheit erlag.

Der Sturz des prowestlichen Schahs sowie die anschließende Gründung einer Islamischen Republik hatte das politische Gleichgewicht in der Region gefährlich ins Wanken gebracht. Deshalb beschlossen die Westmächte, allen voran die USA, gegen den Iran Sanktionen zu verhängen, in der Hoffnung, das bedrohlich wirkende Regime möglichst bald in die Knie zu zwingen. Iranische Vermögen im Ausland wurden eingefroren, jeglicher Handel mit dem Iran wurde unterbunden.

Im September 1980 nutzte zudem der Irak unter der Führung Saddam Husseins die Gunst der Stunde. In einem Blitzangriff marschierte er gegen den Iran auf und hoffte, die scheinbare momentane Schwäche des Nachbarn nutzen zu können, um sich die ölreiche Provinz Chuzestan einzuverleiben.

Die junge Islamische Republik war jedoch nicht gewillt, sich zu ergeben. Iranische Männer und Knaben wurden zu Hunderttausenden an die Front geschickt. Eine ganze Generation starb in den Minenfeldern und Schützengräben an der Grenze zu Irak.

Jahrelang bekämpften sich die beiden Kriegsparteien unerbittlich und wurden dabei von diversen ausländischen Mächten unterstützt. Doch keinem der beiden Kontrahenten gelang der entscheidende Sieg. Nach acht zermürbenden Kriegsjahren willigten die ausgelaugten Parteien endlich in einen Waffenstillstand ein.

Hatten die westlichen Staaten anfänglich noch gehofft, dass mit dem Ende des Krieges auch die unbeliebte islamische Republik bald am Ende sein würde, zeigte sich jetzt, dass die neue Regierung in Teheran viel stabiler war, als angenommen.

Der Krieg gegen den Irak sowie die internationale Isolation hatten die religiösen Anführer innenpolitisch in ihrer Macht gestärkt und Iran in seiner nationalen Identität geeint. Dieses Land, das seit über 150 Jahren ein Spielball der Großmächte Großbritannien, Russland und der USA gewesen war, hatte sich aufgemacht, seinen eigenen Weg zu gehen.

Nachdenklich schaue ich aus dem Flugzeugfenster. Draußen herrscht dunkle Nacht. Erneut überkommen mich Zweifel: In dieses Land wollen wir nun also sechzehn Jahre nach Kriegsende zusammen mit unseren beiden kleinen Kindern einreisen.

Aber dann blicke ich unserer Landung entgegen und lasse mich von der Neugier überwältigen. Wir haben uns mehr als genug Gedanken gemacht und alle möglichen Abklärungen vorgenommen, bevor wir den Entscheid gefällt haben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Nach fast sechs Stunden Flugzeit landen wir kurz nach Mitternacht im alten Teheraner Flughafen Mehrabad. Der neue Flughafen im Süden der Stadt befindet sich noch im Bau und soll erst in ein paar Jahren den Betrieb aufnehmen.

Der Flughafen Mehrabad scheint jetzt, mitten in der Nacht, aus allen Nähten zu platzen. Vor den Rollbändern für die Gepäckausgabe haben sich riesige Menschentrauben gebildet, die kämpferisch auf ihre überdimensionierten und oft schlecht verschnürten Gepäckstücke warten. Manche Passagiere bringen Autoreifen, Staubsauger und ganze Möbelstücke aus dem Westen mit. Viele Dinge des täglichen Gebrauchs sind im Iran noch immer Mangelware.

Doch das Gedränge vor den Gepäckbändern ist nichts im Vergleich zur Ankunftshalle. Wir haben unsere Koffer eingesammelt und auf zwei abgestoßenen, klapprigen Gepäck-Trolleys aufgetürmt. Den Warenzoll passieren wir unbehelligt und betreten die Ankunftshalle. Vor uns breitet sich ein unüberblickbares Meer aus Menschen und Blumen aus. Ganze Großfamilien warten auf die im Ausland lebenden Verwandten, um sie voller Freude zu begrüßen.

Kamran hat klugerweise nur seine Eltern über unsere Ankunft informiert und sie angewiesen, uns bitte nicht abzuholen. Wir haben ein Familienzimmer in einem Hotel gebucht und wollen uns die nötige Zeit lassen, in Ruhe anzukommen – nur schon wegen der Kinder.

Somit schieben wir uns nun durch die Menschenmassen in Richtung Ausgang. Erstmals höre ich das aufgeregte persische Geplapper der Menschen. Bekannte Wortfetzen fliegen an meine Ohren.

«Salam, wie geht es dir? Geht es dir gut? Herzlich willkommen!», höre ich die vertrauten Floskeln. Bisher war das Persische für mich und meinen Mann eine Art Geheimsprache gewesen, deren wir uns bedienten, wenn wir von der Umgebung nicht verstanden werden wollten. Aber nun tauche ich ein in ein Sprachbad und die Geheimsprache ist plötzlich allgegenwärtig.

Der Platz vor der Abflughalle ist hell erleuchtet. Der durchdringende Duft von Kerosin und Abgasen empfängt uns in der lauen Frühlingsnacht. Unter den Bäumen warten endlose Taxireihen. Kamran verhandelt, Gepäckstücke werden verladen, dann werden wir in einen Wagen geschoben und schon brausen wir davon.

Die nächtliche Taxifahrt durch die Stadt bringt uns zu unserem Hotel im nördlichen Teheran. Ein zweiter Wagen mit unseren Koffern folgt dicht hinter uns.

Kamran zeigt mir unterwegs den früheren Meydan-e 24-Esfand, der seit 1979 Meydan-e Enghelab heißt – Platz der Revolution. Er unterscheidet sich um diese Uhrzeit kaum von irgendeinem Platz in einer anderen Metropole: groß, dunkel, verlassen. Dann fahren wir die bekannte, platanengesäumte Vali-Asr-Straße entlang nach Norden. Diese wichtige Verkehrsachse hatte vor der Revolution noch stolz Pahlavi-Straße geheißen.

In der Dunkelheit kann ich knapp die berühmten Platanen auf den Gehsteigen ausmachen. Als unser Wagen endlich anhält und wir aussteigen, müssen wir als Erstes über den Straßengraben springen. Darin sprudelt frisches Wasser von den nördlich der Stadt gelegenen Bergen.

Beim Ausladen unserer Gepäckstücke aus dem Taxi erhalte ich, trotz der frühen Morgenstunde, eine erste Iran-Lektion: Für eine Frau gehört es sich nicht, beim Ausladen des Gepäcks mitanzupacken. Die beiden Taxifahrer wirken ziemlich irritiert, als ich meinen Koffer ergreifen will. Zudem wird mir im selben Augenblick klar, dass ich schnell lernen sollte, mich vorsichtiger zu bewegen, damit das Kopftuch nicht herunterrutscht.

Also hole ich den schlafenden Darian aus dem Wagen und greife nach Samiras Hand. Ich warte untätig auf dem Gehsteig darauf, dass unser Gepäck ins Hotel gebracht wird und die Fahrer ihr Geld bekommen. Dann betreten wir die nächtliche Hotellobby.

Eine elegante, stark geschminkte Dame mit Kopftuch und Deuxpièces begrüßt uns in der modernen und mit viel Marmor ausgestatteten Rezeption und nimmt unsere Personalien auf. Ich stehe die ganze Zeit mit Darian auf dem Arm hinter Kamran und lausche dem Gespräch.

Endlich sind alle Formalitäten erledigt. Das Gepäck ist nicht mehr zu sehen und ich folge Kamran zum Lift hinauf in unsere Familiensuite. Es ist alles vorbereitet. Im Wohnzimmer ist das Sofa ausgezogen und in ein Bett verwandelt worden. Schnell wechsle ich Darian die Windeln und ziehe den Kindern den Pyjama über. Schon nach wenigen Minuten schlummern sie friedlich auf dem Bettsofa.

Auch wir sind müde und sinken in unsere Betten. Es ist halb drei Uhr morgens.

Das Tageslicht dringt durch die dünnen Vorhänge ins Zimmer. Wir haben ein paar Stunden geschlafen. Es dauert einen Augenblick, bis ich begreife, wo ich bin. Sofort bin ich hellwach.

Leise schleiche ich zum Fenster und schiebe erwartungsvoll den Vorhang zur Seite. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Das Erste, was ich von Teheran erblicke, ist eine Hauswand dicht vor unserem Zimmerfenster. Das Fenster geht auf einen engen Innenhof, und selbst wenn ich den Hals wende und strecke, gelingt es mir nicht, einen ersten Blick auf die Stadt zu erhaschen.

So ziehen wir uns und die Kinder schnell an, damit wir das Abenteuer endlich in Angriff nehmen können.

Vorschriftsgemäß schlüpfe ich in meine lange, schwarze Jacke und lege mir mein Seidenkopftuch um, bevor wir mit dem Lift zum Frühstücksraum im obersten Geschoss des Hotels fahren. Raumhohe Fenster lassen viel Tageslicht herein. Petrolfarbene Samtvorhänge mit goldenen Mustern verleihen dem Raum eine gediegene Atmosphäre.

Jetzt eile ich zum Fenster, blicke neugierig hinaus und hinunter auf ein Häusermeer, ein nicht enden wollendes Häusermeer, das irgendwo im Dunst des Smogs mit dem Horizont verschmilzt.

Wie oft habe ich am Fernsehen ähnliche Bilder gesehen: Häuser, schmucklos, funktional, die meisten von ihnen gesichtslos, ohne erkennbare oder nennenswerte architektonische Gestaltung. Die Fassaden sind grau von den Abgasen und haben Fenster, denen man ansieht, dass sie nicht dicht schließen. Auf den Flachdächern steht ein Wald aus Fernsehantennen und Klimageräten. Ich ziehe die Luft tief ein. Der Smog ist auch hier drinnen allgegenwärtig.

Das also ist Teheran! Hauptstadt Irans, Heimatstadt meines Mannes, Residenzstadt eines ehrgeizigen Schahs, Schauplatz einer brutalen Islamischen Revolution, Ziel irakischer Bombenangriffe und pulsierende Metropole mit einer Gesamtbevölkerung von mittlerweile gegen 14 Millionen Einwohner.

Wir setzen uns an einen schön gedeckten Tisch mit Aussicht auf die Stadt und ich packe das aus der Schweiz mitgebrachte Nutella-Glas aus meiner Handtasche. Die Kinder bekommen leuchtende Augen. Vielleicht ist es gut, wenn zu ihrem ersten Frühstück in Iran zumindest etwas Vertrautes auf den Tisch bekommen, das ihnen sicher schmeckt.

Ich fühle mich voller Tatendrang und bin unendlich neugierig auf diese Stadt, auf das, was uns erwartet. Gleich nach dem Frühstück geht es los. Zusammen mit unseren beiden Kindern finde ich mich bald erneut auf der etwas schmuddelig wirkenden Rückbank eines Paykan-Taxis wieder. Es gibt keine Sicherheitsgurte, und während der Fahrer das Letzte aus seinem alten Wagen herausholt, denke ich ständig an unsere Kindersitze, die wir im Hotel zurücklassen mussten.

Mit viel Aufwand haben wir die Sitze aus der Schweiz mitgebracht. Aber ganz offensichtlich gibt es hier auf den Rücksitzen noch keine Sicherheitsgurte.

Nun sitze ich also in diesem Wagen, dessen Fahrer sich wie im Opiumrausch durch den wildesten, dichtesten und chaotischsten Verkehr kämpft, den ich je gesehen habe. Mein westlicher Verstand bombardiert mich dabei unaufhörlich mit Gewissensfragen: War es tatsächlich verantwortungsvoll, mit zwei kleinen Kindern in den Iran zu reisen, bloß um sie hier das Neujahrsfest erleben zu lassen? Lohnt sich das Risiko? Oder sollten wir die Übung abbrechen und sofort wieder nach Hause fliegen?

Die Kinder schauen indessen mit großen Augen aus dem Fenster. Sie nehmen das Leben, wie es sich ihnen präsentiert, und sind offen für alles. Vielleicht sollte ich mir an ihnen ein Beispiel nehmen und mich entspannen.

Während wir durch die Straßen Teherans rasen, tauscht sich Kamran mit dem Fahrer über die Veränderungen in der Stadt aus. Ich höre Straßennamen, die ich aus Büchern und Erzählungen kenne, und versuche, die neuen Informationen mit den Bildern, die sich mir bieten, zusammenzubringen und einzuordnen.

Unsere Fahrt geht nach Nordteheran, wo sich die besseren Quartiere befinden. Ziel ist eine Ladenpassage, in der wir für die Kinder, wie es Brauch ist, neue Kleider kaufen wollen für das bevorstehende Neujahrsfest, damit sie frisch eingekleidet ins neue Jahr starten können.

Auf einem großen Platz hält unser Wagen an. Kamran bezahlt den Fahrer für seine lebensgefährlichen Dienste, während ich mich und die Kinder rasch auf dem Gehsteig in Sicherheit bringe. Der Himmel ist grau verhangen, dennoch kann ich in der Ferne die verschneiten Berggipfel des Elburs-Gebirges erkennen, an dessen Flanken die Hauptstadt liegt.

Teheran liegt zwischen 1100 und 1700 Metern über Meer. Der tieferliegende, südliche Teil der Stadt grenzt an das zentraliranische Wüstenland. In Südteheran wohnen ärmere Leute, viele von ihnen zugewandert aus den Provinzen, um in der modernen Hauptstadt ihr Glück und ein Auskommen zu suchen.

Nach Norden steigt das Gelände an bis zum Fuß des Elburs-Gebirges. In Nordteheran ist die Luft kühler und sauberer. Hier finden sich die von den Wohlhabenden bevorzugten Wohnquartiere.

Beim Eingang zur Ladenpassage treffen wir uns mit Kamrans Vater Hamed. Kamrans Mutter Firuzeh ist zu Hause geblieben, um die Wohnung vor dem Neujahrsfest fertig zu reinigen. Der Brauch will es, dass für den Frühlingsanfang und den Beginn des neuen Jahres alles sauber und frisch gemacht wird, von den Kleidern bis zur Behausung.

Der Kleiderkauf gestaltet sich nicht allzu schwierig. Vor dem Neujahr decken sich alle iranischen Familien mit neuer Kleidung ein und die Läden übertrumpfen sich gegenseitig in Angebot und Auswahl.

Schon bald stehen wir in einer Kinderkleider-Boutique inmitten einer riesigen Auswahl an Spitzen- und Tüllkleidchen in allen nur erdenklichen Farben. Samira kann ihr Glück kaum fassen. Es ist wie im Märchen. Erst nach einigem Hin und Her kann sie sich schließlich für einen himmelblauen Traum aus fließend-luftigem Stoff entscheiden. Der weite Rock ist über und über mit weißen Blümchen bestickt. Dazu gibt es ein passendes Cape mit echtem, weißem Federbesatz. Darian dagegen wird mit einem schicken grau-karierten Hemd aus bester Baumwolle sowie einer farblich assortierten Cargo-Hose ausgestattet.

In einem Schuhladen, dessen Schaufenster förmlich überquillt, erstehen wir ein Paar Schuhe aus schwarzem Leder für Darian. Samira bekommt weiß-pinke Turnschuhe mit Blinklicht in der Sohle. Diese sind im Iran, genauso wie in Europa, zurzeit absolut angesagt.

Nach dem erfolgreichen Neujahrseinkauf setzen wir uns erneut in ein Taxi. Mein Schwiegervater und der Fahrer versuchen sich unter Austausch endloser Höflichkeiten gegenseitig über den Tisch zu ziehen, bis sie sich schließlich auf einen akzeptablen Fahrpreis einigen und wir die Fahrt zur großelterlichen Wohnung antreten können.

Ich versuche, auf der langen Fahrt meine ersten Eindrücke zu ordnen. Ja, der Smog ist allgegenwärtig. Und ja, der Verkehr ist absolut chaotisch und furchteinflößend. Zu jenem Zeitpunkt weiß ich allerdings noch nicht, dass jeweils halb Teheran zum Neujahrsfest verreist und die Stadt demnach sogar ungewöhnlich ruhig ist.

Die nächste Überraschung wartet aber schon. Kamran hatte kurz vor unserer Reise erwähnt, dass seine Eltern umgezogen seien. Sie würden nun nicht mehr in ihrem alten Haus wohnen, sondern hätten eine neue Wohnung bezogen. Sie planten, das alte Haus abzureißen und an seiner Stelle einen Neubau mit drei Wohnungen sowie einem Laden zu erstellen, so wie es nun überall in Teheran üblich sei.

In den Jahren nach der Islamischen Revolution ist die Bevölkerung förmlich explodiert. Die Geburtenrate stieg nach 1980 auf 6,5 Kinder pro Frau. Die Folge davon ist, dass jetzt, im Jahr 2005, 70 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahre alt sind!

Dies hat natürlich zu einer massiven Wohnungsverknappung geführt. Seit ein paar Jahren ist der Immobilienmarkt in Teheran völlig überhitzt. Wer etwas Geld zur Verfügung hat, baut Wohnungen und verkauft diese mit einem satten Gewinn weiter. Alle machen das so. Auch Schwiegervater Hamed will später zwei der Wohnungen verkaufen und den Laden vermieten, um seine Rente aufzubessern.

Im ersten Augenblick bin ich enttäuscht, dass Kamrans Eltern nicht mehr im alten Haus wohnen, in welchem Kamran aufgewachsen ist. So lange hatte ich darauf gewartet, es endlich zu sehen. Aber spätestens, nachdem ich erst die neue Wohnung und später das alte Haus gesehen habe, wird mir klar, ich sollte dankbar sein, dass sie nicht mehr darin wohnen. Was Kamran mir aus seiner Erinnerung als Inbegriff familiärer Gemütlichkeit beschrieben hatte, ist ein sehr kleines und unpraktisches Häuschen an einer breiten Straße und inzwischen völlig heruntergekommen.

Voller Stolz zeigt uns Kamrans Mutter nach der Begrüßung die neue Wohnung, welche sie bis zur Fertigstellung des Neubaus auf ihrer Parzelle bewohnen werden. Wir bewundern das große Wohnzimmer mit seinen zwanzig Sesseln im Stil Louis XVI, das schicke Cheminée, geschmückt mit Familienfotos und üppigen Kunstblumen-Arrangements, die aufwändige Stuckdecke, die moderne Küche mit amerikanischem Kühlschrank sowie die beiden Badezimmer, bestückt einmal mit iranischer und einmal mit westlicher Toilette.

Die Wohnung verfügt zudem über zwei Schlafzimmer und ich lasse mich gerne dazu überreden, dass wir später unsere Sachen aus dem Hotel holen und uns hier einquartieren. Der Entscheid fällt mir umso leichter, als wir uns so die endlos langen Taxifahrten zwischen Hotel und elterlicher Wohnung ohne Kindersitz und Sicherheitsgurten sparen können.

Noruz

Das persische Neujahr, Noruz genannt, wird um den 21. März herum gefeiert und richtet sich nach dem astronomischen Frühlingsanfang. Dieses Jahr findet er bereits am 20. März statt, um genau 18.03 Uhr.

Das Frühlings- und Neujahrsfest ist das wichtigste Fest in Iran und geht auf eine vorislamische Tradition zurück. Schon die alten Perser um 550 v. Chr. feierten den Beginn ihres neuen Jahres mit dem astronomischen Frühlingsanfang, wenn die Natur zu neuem Leben erwacht. Selbst bald 1500 Jahre islamische Vorherrschaft konnten dem Brauch nicht viel anhaben – die Iranerinnen und Iraner lieben ihr Frühlingsfest.

Dem eigentlichen Fest geht eine Zeit der Reinigung, des Loslassens und der Versöhnung voraus. Man geht auf den Friedhof und besucht die Gräber der Verstorbenen, zerstrittene Familienmitglieder schließen Frieden und man lässt alten Groll los. In dieser Zeit werden die Häuser gründlich geputzt und schließlich kleidet man sich neu ein, um als gereinigter, frischer Mensch ins neue Jahr zu treten.

Die vorangehenden Rituale wie Tschahar-Schanbeh-Suri haben wir leider verpasst. An diesem Tag versammeln sich die Leute auf der Straße um kleine Feuer herum und springen, dem Brauch gehorchend, darüber, um sich zu reinigen.

Der jetzt bevorstehende, eigentliche Höhepunkt des Festes ist so etwas wie Weihnachten und Silvester zugleich. Er wird in ausgelassener Stimmung, mit Gratulationen und vielen guten Wünschen begangen. Im Zentrum der Feier steht kein Weihnachtsbaum, sondern das Sofreh-ye haft-sin, das Tischtuch der sieben Glücksbringer.

Schwiegermutter Firuzeh hat bereits alles dafür vorbereitet. Auf dem großen, repräsentativen Louis XVI-Tisch im Wohnzimmer liegt auf der einen Hälfte ein traditionell bedrucktes Tischtuch. Darauf finden sich mindestens sieben Sachen, deren Namen alle mit einem ‹S› beginnen.

Auf jeden Fall gehört darauf das Sabzeh. Das sind grüne Weizen- oder Linsensprossen, welche die erfahrene persische Hausfrau rechtzeitig und unter Anwendung aller möglichen überlieferten Tricks genau zum richtigen Zeitpunkt zum Keimen bringt. Die Sprossen kommen auf einem edlen Teller, umschlungen mit einer Schleife aus rotem Satin, auf den Neujahrstisch.

Weiter hat Firuzeh assortierte Schüsselchen abgefüllt mit Somagh, einem Gewürz für Grilladen, Sendjed, den Beeren des Oleasterbaumes, Samanu, einer süßlichen Paste aus eingekochtem Weizen und Serke, herkömmlichem Essig. Auf weiteren passenden kleinen Tellern liegen ein paar Äpfel (Sib), Knoblauch (Sir), ein paar echte Goldmünzen (Sekke) sowie ein Koran in Miniaturausgabe.

Doch noch fehlt auf unserem Tisch eines der wichtigsten ‹Accessoires›. Deshalb machen sich Kamran und sein Vater auf den Weg, um eine Sonbol, eine Hyazinthe, aufzutreiben. Deren betörender Duft darf auf keinen Fall fehlen.

Während also die Männer nochmals nach draußen gehen, lockt Oma Firuzeh die beiden Kinder in die Küche. Sie holt eine große Glasschüssel in Form eines Fisches aus einem Küchenschrank. Dann bringt sie vom Balkon einen Plastikbeutel in die Küche, in dem zwei Goldfische schwimmen. Die Kinder sind entzückt.

Die Großmutter füllt das fischförmige Aquarium mit Wasser und entlässt die beiden rot-orangen Gefangenen aus ihrem kleinen Sackgefängnis ins Aquarium. Darian folgt gebannt jeder Bewegung der Tiere und hat während des ganzen Abends kaum noch Augen für etwas anderes. Auch die beiden Goldfische gehören als Glücksbringer auf das Neujahrstischtuch.

Schließlich kehren kurz nach 17 Uhr Kamran und Hamed zurück und stellen zwei Hyazinthen auf den Tisch, eine mit weißen und eine mit violetten Blüten. Sofort verbreitet sich der intensive Duft nach Frühling, nach Noruz, im Wohnzimmer.

Nun holt Opa Hamed aus seinem Büro ein dickes Bündel druckfrischer Geldscheine. Ähnlich wie wir Geschenke unter den geschmückten Weihnachtsbaum legen, legt Hamed die Geldscheine nun auf den letzten leeren Teller auf dem Neujahrstisch. Die Kinder machen wiederum große Augen, denn sie haben noch nie so viele Geldscheine aufs Mal gesehen.

Jetzt ist das Sofreh-ye haft-sin komplett. Das Nachtessen gart auf dem Herd, der Tee brodelt im Kessel vor sich hin und auf dem Salontisch thronen Berge von Nussmischungen, Biskuits, Gaz (Nougat) und Süßigkeiten.

Plötzlich hören wir Lärm auf der Straße. Rasch rennen Kamran und Hamed auf den Balkon und rufen uns herbei. Hadji-Firuz treibt unten auf der Straße sein Unwesen. Neugierig eile ich ebenfalls auf den Balkon, werde jedoch sofort von Firuzeh zurückgezogen: ohne Kopftuch darf ich draußen nicht gesehen werden. Das ist mir in der Aufregung völlig entgangen. Also ziehe ich mir rasch das Kopftuch über und flitze zurück auf den Balkon, um noch einen letzten kurzen Blick auf die rotgekleidete Firuz-Gestalt zu werfen.

Leider zu spät! Hadji-Firuz ist schon weitergezogen. Angeblich soll er unserem Weihnachtsmann ähneln, bloß dass er einen großen Magierhut aufhat. Er zieht durch die Straßen und unterhält die Leute mit Spottversen, worauf er von ihnen eine Geldspende erhält.

Inzwischen ist es fast Zeit für den Jahreswechsel. Wir haben dieses Jahr Glück, dass er zu einer angenehmen Tageszeit stattfindet. Manchmal fällt er mitten in die Nacht. Dann stehen die Leute zur tiefsten Schlafenszeit wieder auf, ziehen sich ihre neuen Kleider an und erwarten die Ankunft des neuen Jahres.

Kurz vor 18.03 Uhr versammeln wir uns um das Sofreh-ye-haft-sin. Hamed schaltet den Fernseher ein, wo eine riesige Uhr mit Sekundenzeiger zu sehen ist und wir verfolgen gebannt den Countdown. Mit lautem Jubel begrüßen wir endlich das neue Jahr 1383.

Wir stoßen nicht mit Champagner an, das ist auch gar nicht nötig. Von der Straße her ertönt ebenfalls froher Jubel. Wir beglückwünschen uns zum neuen Jahr, umarmen uns und wünschen uns gegenseitig alles Gute. Dann beginnt das Telefon zu läuten und hört den ganzen Abend lang nicht mehr auf, weil alle allen zum neuen Jahr gratulieren möchten.

Dazwischen geht Opa Hamed zum Neujahrstisch und nimmt das dicke Notenbündel vom Teller. Nun macht sich der Großvater daran, für jedes der Kinder einen Stapel Scheine abzuzählen. Die Iraner sind äußerst geschickt darin, dies schnell und effizient zu tun, denn bei den herrschenden Warenpreisen, wo einem schwindelig wird von den vielen Nullen, gehört das Abzählen der Geldscheine zu einer der wichtigsten Fertigkeiten im Geschäftsalltag. In den Augen der Kinder ist Opa Hamed beinahe ein Zauberer, weil er so flink mit den Scheinen umzugehen weiß.

Schließlich drückt er jedem Kind ein Notenbündel in die Hand. Kamran erklärt ihnen, dass dies ihr Neujahrsgeld sei, das sie nach Lust und Laune ausgeben dürften, um sich etwas zu kaufen, das ihnen Freude bereitet.

Natürlich versteht der kleine Darian den Wert der Scheine noch nicht, aber er ist sehr beeindruckt vom dicken Stapel, den er in den Händen hält.

Dann trägt Oma Firuzeh das köstliche Chormesabzi auf, das aus frischen Kräutern, roten Bohnen, Lammfleischstücken und getrockneten Limonen zubereitet wird. Das Gericht muss lange schmoren und schmeckt am zweiten Tag meist noch besser als am ersten.

Nach dem Essen bringen wir die Kinder rasch ins Bett. Kamran und ich fahren anschließend nochmals ins Hotel, um unsere Sachen zu packen und auszuchecken.

Als wir gute vier Stunden später in unsere Betten sinken, schlafen die Kinder tief und fest. Ich lege mich auf eine Matratze zwischen sie und höre ihrem ruhigen Atem zu. Draußen rauscht der immerwährende Teheraner Verkehr, durch das undichte Fenster des Neubaus bläst ein kühler Luftzug und streift mein Gesicht.

Dies war also unser erster Tag in Teheran. Nun liege ich hier zwischen meinen Kindern, und obschon es etwas eng und nicht ganz so bequem ist wie unsere Suite im Hotel, so ist es doch viel gemütlicher. Außerdem bin ich heilfroh, dass uns manch eine halsbrecherische Taxifahrt erspart bleibt.

Für die Kindersitze haben wir noch immer keine Lösung gefunden. Aber die Zweifel, die mich am Morgen überkommen hatten, weichen im Halbschlaf allmählich der Erschöpfung und schließlich schlafe auch ich ein.

Ich träume von rasenden Taxifahrten, von Hadji-Firuz, der lärmend durch die Straßen zieht und dazwischen von orientalisch anmutendem Männergesang. Erst später wird mir klar, dass dies der Ruf des Muezzins zum Morgengebet war, der sich in meine Träume geschlichen hat.

Als wir aufwachen, ist es im Zimmer bereits taghell. Jetzt brauchen wir ein gutes Frühstück, dann sind wir bereit für unsere nächsten Erlebnisse. Heute werde ich weitere Mitglieder aus Kamrans großer Familie kennenlernen.

Bei Reza

Nach dem Fest stehen die Neujahrsbesuche an. Während zwölf Tagen werden sich die Familien gegenseitig besuchen, bis schließlich am dreizehnten Tag nach Neujahr der Frühling mit dem Sisdah-be-dar endgültig eingeläutet wird.

Sisdah-be-dar, der dreizehnte Tag nach Neujahr, ist Picknicktag. An diesem Tag darf man nicht zu Hause bleiben, weil angeblich Geister das Haus heimsuchen. Die Frauen bereiten ein üppiges Picknick vor mit Koteletts (Hackfleischküchlein) und Salad-e Olvieh, einer Art russischem Salat. Dann wird die ganze Familie ins Auto gepfercht und jene Bewohner von Teheran, die nicht ohnehin schon zu Verwandten verreist sind, fahren in den Park oder in die Berge. Dort werden Sitzdecken ausgebreitet, es wird gegrillt und gefeiert, natürlich immer in der Großfamilie, und alle verbringen zusammen einen wunderbaren Tag an der frischen Luft. Das Sabzeh, die Weizen- oder Linsensprossen, nimmt man ebenfalls mit und übergibt es feierlich einem fließenden Gewässer, als symbolische Handlung, damit das Leben im Fluss bleibt.

Bis zum Sisdah-be-dar werden wir leider nicht in Iran bleiben, doch wir haben zumindest genug Zeit für einige Neujahrsbesuche. Diese Besuche verlaufen nach genauen Vorgaben, und zwar sollen jeweils die jüngeren Familienmitglieder zuerst die älteren besuchen.

Jede Familie hat schon vor dem Neujahrsfest für die Besuche vorgesorgt und frische Früchte, sowie geröstete Pistazien, Kürbis- und Sonnenblumenkerne eingekauft und alles in Schalen abgefüllt. Die Hausfrau hält ständig einen Krug mit frischem Tee auf dem Samowar bereit. Wenn Gäste kommen, kann sie sofort servieren. Das silberne Tablett mit den Teegläsern steht meist auch schon daneben.

Oft treffen gleich mehrere Besuchergruppen zusammen ein. Dann sind die Wohnzimmer gut gefüllt und es wird klar, warum iranische Familien so viele Sofas und Polsterstühle besitzen.

Diese Neujahrsbesuche dienen auch dazu, das Neujahrsgeld zu verteilen, wobei die älteren Familienmitglieder die druckfrischen Scheine den jüngeren überreichen. Die Kinder sammeln ihr Geld und kaufen sich im Lauf des Jahres etwas daraus.

Unser erster Besuch heute gilt Kamrans Dai, dem Onkel mütterlicherseits und seiner Familie. Dai Seyed-Agha ist Firuzehs älterer Bruder und als Seyed ein direkter Nachkomme des Propheten Mohammed. Es obliegt uns, ihm und seiner Familie zuerst einen Besuch abzustatten. Sie haben uns freundlicherweise zum Mittagessen eingeladen, und so machen wir uns kurz nach elf Uhr mit zwei Taxis, aber ohne Sicherheitsgurte, auf den Weg.

Unterwegs kaufen wir Blumen und eine Schachtel Schirini (Süßigkeiten) für die Gastgeber. Dann geht es in einen südlicher gelegenen Stadtteil von Teheran, wo noch vorwiegend ältere und weniger hohe Bauten stehen.

Das typische, zweistöckige Teheraner Haus mit schmalen, vorgelagerten Balkonen über die ganze Hausbreite, und dem von hohen Mauern umgebenen Innenhof, war lange Zeit die herkömmliche Bauweise für ein Mittelklassehaus. In der Zwischenzeit ist es aber nötig geworden, vermehrt in die Höhe zu bauen. Immer mehr zweistöckige Häuser müssen einem vier- bis sechsstöckigen Wohnblock mit mehreren Etagenwohnungen weichen. Verdichtetes Bauen ist in Teheran unumgänglich geworden.

Viele Familien lebten bisher in einem eigenen Haus und benutzten den zugehörigen Hof samt Wasserstelle. Nach dem Umzug in eine Etagenwohnung fällt es ihnen schwer, mit anderen, nicht zur Familie gehörenden Menschen, im selben Haus zu wohnen.

Sie hegen einen gewissen Argwohn gegenüber den ihnen unbekannten Mitbewohnern. Sie misstrauen der Gas- und Elektrorechnung in der Befürchtung, dass sie für die anderen bezahlen müssen, stopfen Lüftungsschächte zu, damit die Nachbarn sie nicht hören können, und hängen zusätzliche Schlösser an ihr Kellerabteil, um ihr Hab und Gut zu schützen. Für die ältere Generation ist es zudem eine große Umstellung, auf die traditionelle Wasserstelle im Hof verzichten zu müssen.

In einer ruhigen, kleinen Nebenstraße halten unsere Taxis an. Hohe Mauern säumen die Straßen. Dahinter liegen die Höfe. Ein blickdichtes Eisentor dient als Eingang und schirmt den Hof, des im Teheraner Stil erbauten Hauses, nach außen hin ab.

Wir treten in den Hof und werden sofort von der ganzen Familie empfangen. Sie haben Kamran seit rund zwanzig Jahren nicht mehr gesehen und freuen sich riesig über den Besuch. Man küsst und herzt sich nach allen Regeln der Höflichkeit. Zan-Dai (Dais Frau), eine kleine, energische Frau, die ganz offensichtlich in der Familie das Zepter führt, zwickt mich freudig in die Wange, versetzt mir ein paar nasse Küsse auf die Stirn und auf die Wangen und drückt mich schließlich herzlich an sich. Ich bin ganz verwirrt ob so viel Überschwänglichkeit – schließlich kenne ich die Frau doch noch gar nicht. Das scheint aber hier nicht wichtig zu sein. Ich bin Teil der Familie, das reicht.

Zan-Dais Mann dagegen neigt höflich den Kopf vor mir und sagt mit warmer Stimme:

«Salam.»

Ich kann gerade noch einen Impuls unterdrücken, ihm die Hand zu geben und grüße höflich zurück. Denn, soviel habe ich gelernt, Frauen und Männer sollen sich bei der Begrüßung nicht berühren. Dafür umarmt der ältere Mann seinen Neffen Kamran wie einen eigenen Sohn, drückt ihn an sich, küsst ihn auf die Wangen und ist ganz gerührt, ihn nach so vielen Jahren wieder zu sehen.

Dann begrüßen wir auch die jüngere Generation. Dais Sohn Reza bringt mir gegenüber wiederum nur ein schüchternes ‹Salam› über die Lippen und schaut dabei zu Boden, während seine Schwester Golnaz und seine Frau Azita mich an sich drücken und küssen, als ob ich eine alte Bekannte wäre. Auch Rezas Mädchen Simin und Roya, die nur wenig älter sind als Samira, sind Teil des Empfangskomitees und grüßen höflich.

Endlich haben sich alle unter fröhlichem Schwatzen begrüßt und wir werden zum Haus geleitet. Eine kleine Treppe führt zum schmalen Balkon im Erdgeschoss. Hier stehen bereits mehrere Paar Schuhe und wir ziehen ebenfalls unsere Schuhe aus, bevor wir eintreten.

Kamran hat mir empfohlen, dass ich mein Kopftuch ausziehen dürfe, wenn es die anderen Frauen auch abnehmen. Nun nestle ich etwas unbeholfen an meinem Tuch, unsicher, was ich damit tun soll, denn Golnaz und Azita haben ihr Tuch im Haus sofort abgelegt. Zan-Dai dagegen trägt ihr Kopftuch noch immer und macht auch keine Anstalten, es auszuziehen. Da lacht mich Golnaz an:

«Komm, zieh das Ding aus. Du brauchst es hier drinnen doch nicht.»

Ich zögere mit Blick auf Zan-Dai, die immerhin das Sagen zu haben scheint.

Golnaz wirft den Kopf nach hinten.

«Mach dir nichts draus. Die alten Frauen sind es sich so gewohnt, sie kennen nichts anderes. Für sie wäre es ungewohnt ohne Kopftuch. Aber wir brauchen es nicht. Es ist unnötig.» Geübt fährt sie sich mit den Fingern durch die Frisur, um die Haare wieder zu lockern.

Erleichtert ziehe ich mein Kopftuch ebenfalls aus und verstaue es im mitgebrachten Plastikbeutel. Oma Firuzeh hatte ihn mir am Morgen zugesteckt, damit das Tuch in der Handtasche nicht unansehnlich werde.

Das Haus besteht aus dem Erdgeschoss und einem oberen Stockwerk. Im Erdgeschoss sind das große Wohnzimmer sowie die Küche. Eine Treppe führt in den ersten Stock, wo es drei Schlafzimmer gibt. Neben der Küche befindet sich zudem eine kleine, fensterlose Kammer. Dies ist Golnaz’ Zimmer. Sie ist alleinstehend und braucht es ausschließlich, um darin zu schlafen. Die drei anderen Zimmer teilen sich jeweils zwei Personen: die beiden Großeltern, die Eltern und die beiden Mädchen.

Rasch verschwinden die Kinder im oberen Stock. Die beiden Mädchen der Gastgeber sind entzückt vom fremden Besuch und ausgesprochen nett. Zuerst führen sie Samira und Darian ihre zwei Puppen vor, aber schon bald präsentiert Simin ihnen ihre Video-Sammlung mit den neuesten Kinderfilmen von Disney und Co. Es sind alles Raubkopien, denn im Iran gibt es keine anderen Kinderfilme zu kaufen.

Später fahren die Kinder im Hof mit dem einzigen Velo der beiden Mädchen ihre Runden und spielen mit der Erde in den Blumentöpfen ihrer Großmutter.

Wir Erwachsenen werden eingeladen im Wohnzimmer Platz zu nehmen. Die Älteren setzen sich auf das kleine Sofa, wir Jungen knien uns auf den Boden. Azita und Golnaz bringen das Tablett mit den Teegläsern und reichen uns Früchte dazu.

Das Wohnzimmer der Familie ist recht spartanisch eingerichtet. Erst wundere ich mich darüber, werde dann aber aufgeklärt. Die Familie kann es sich nicht leisten, ein eigenes Haus zu kaufen und wohnt hier nur zur Miete. Da ein Mietvertrag nach iranischem Gesetz bei einer Mietdauer von mehr als einem Jahr kaum noch gekündigt werden kann, führt dies dazu, dass die meisten Mieter die Wohnung jährlich wechseln müssen. Dieser siebenköpfige Haushalt muss demnach jedes Jahr umziehen und lebt fast wie städtische Nomaden. Ihr Hab und Gut können sie ganz einfach in ein paar Bündel und Koffer packen, um nach Ablauf des Mietverhältnisses weiterzuziehen.

Innerlich muss ich unweigerlich den Kopf schütteln. Das erscheint mir aus meiner europäischen Perspektive nicht sehr praktisch. Da müssen also Jahr für Jahr Millionen von Mietern nach einer neuen Bleibe für das nächste Jahr Ausschau halten, dann ihr Hab und Gut zusammenpacken und weiterziehen. Als ob die Leute hier nicht schon genug andere Probleme hätten!

Wir nippen an unserem Tee und sind noch etwas befangen. Kamran und Reza haben sich viel zu lange nicht mehr gesehen. Ich habe den Eindruck, dass die beiden Männer eine Weile brauchen, um sich wieder zu finden. Dabei hatten sie als Kinder so viel Zeit miteinander verbracht.

Die Angehörigen von Großfamilien pflegen im Iran einen engen Kontakt untereinander. Jeden freien Tag besucht man sich gegenseitig. Mütterlicherseits hat Kamran vierzehn Cousins und Cousinen ersten Grades, väterlicherseits sind es siebzehn Cousins und Cousinen. Da war ständig etwas los in seiner Kindheit, immer jemand da, um zu spielen.

Damals waren die Frauen derart mit der Plackerei im Haushalt beschäftigt, dass sie überhaupt keine Zeit hatten, mit den Kindern zu spielen. Es galt einzukaufen, auf einem einfachen Gaskocher die Mahlzeiten zuzubereiten, Handwäsche im Kochkessel zu verrichten, Schmutz zu kehren, an der Wasserstelle im Hof abzuwaschen oder die Kinder einmal in der Woche in den Hamam zu führen. Die Kinder ihrerseits verbrachten ihre Tage in der Schule und draußen auf der Straße. Wenn man zu Besuch ging, waren die Frauen, auch die eingeladenen, mit Kochen beschäftigt, während die Kinder miteinander spielten.

Kamran und Reza waren so oft zusammen in ihrer Kindheit und Jugend. Aber in der Zwischenzeit haben sich ihre Leben höchst unterschiedlich entwickelt.

Reza arbeitet als Staatsangestellter und trägt, den Vorschriften entsprechend, einen Bart. Ich kann mich mit meinem westlichen Gemüt die ganze Zeit über nicht so recht entscheiden, ob Rezas Blick eher finster oder doch eher traurig oder vielleicht beides ist.

Reza ist das fünfte und jüngste Kind seiner Eltern und der einzige Sohn. Somit ist es seine Pflicht für seine alternden Eltern zu sorgen. Diese wohnen mit Reza und seiner Familie im selben Haushalt.

Verheiratet ist Reza mit Azita, einer fröhlichen Krankenschwester. Zusammen haben sie die Töchter Simin und Roya. Reza wie Azita arbeiten beide Vollzeit im Schichtbetrieb. Dann sorgt die Großmutter für die beiden Mädchen. Es ist eine gut funktionierende Zweckgemeinschaft.

Zum Haushalt gehört außerdem Rezas älteste Schwester Golnaz. Sie arbeitet als Lehrerin an einer Primarschule für Knaben und ist eine intelligente, lebensfrohe und selbstbewusste Frau. Leider wurde sie mit einem Klumpfuß geboren. Damit hat sie auf dem Heiratsmarkt keinerlei Chancen. Das war ihr vermutlich schon früh klar und so hat sie alles auf ihre berufliche Karriere gesetzt. Sie hat in der Schule Bestnoten geschrieben und ist offen und interessiert durchs Leben gegangen.