12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Schlösser ausgewechselt, ein Fremder im eigenen Haus, der behauptet, es legal gemietet zu haben: Was wie ein böser Streich mit versteckter Kamera klingt, ist für Kimber Hannon erst der Beginn eines Albtraums. Denn plötzlich soll sie Geld vom Firmenkonto unterschlagen haben, dann kommt ihre Nachbarin bei einem schweren Sturz ums Leben. Es wird nicht der einzige »Unfall« bleiben … Was weiß der Fremde in Kimbers Haus? Ihr bleibt nur eins: sich ihrem dunkelsten Geheimnis zu stellen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 525

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

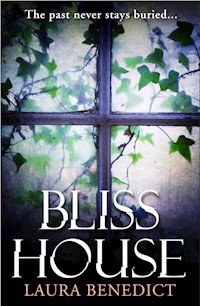

Laura Benedict

Der Eindringling

Psychothriller

Aus dem Amerikanischen von Ulrike Clewing

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ein perfider Psychothriller um einen wahr gewordenen Albtraum:

Stell dir vor, du kommst von einer Reise zurück, und dein Schlüssel passt nicht mehr ins Schloss deiner Haustür …

Die Schlösser ausgewechselt, ein Fremder im eigenen Haus, der behauptet, es von ihr selbst gemietet zu haben: Was wie ein böser Streich mit versteckter Kamera klingt, ist für Kimber Hannon erst der Beginn eines Albtraums. Denn bevor er sie von der Polizei vor ihrem eigenen Haus abführen lässt, zischt der Fremde Kimber etwas ins Ohr, das nur eines bedeuten kann: Er weiß etwas, das niemand sonst weiß. Etwas, das Kimber seit 25 Jahren zu vergessen versucht.

Dann soll sie plötzlich Geld vom Firmenkonto unterschlagen haben, und kurz darauf kommt die Nachbarin, die Kimber gebeten hatte, ein Auge auf ihr Haus zu haben, bei einem schweren Sturz ums Leben. Es wird nicht der einzige Unfall bleiben …

Wenn Kimber diesem Albtraum lebend entkommen will, bleibt ihr nur eins: sich einer schmerzhaften Wahrheit zu stellen.

Inhaltsübersicht

Widmung

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Dreissig

Einunddreissig

Zweiunddreissig

Dreiunddreissig

Vierunddreissig

Fünfunddreissig

Sechsunddreissig

Siebenunddreissig

Achtunddreissig

Neununddreissig

Vierzig

Einundvierzig

Zweiundvierzig

Dreiundvierzig

Vierundvierzig

Fünfundvierzig

Sechsundvierzig

Siebenundvierzig

Achtundvierzig

Neunundvierzig

Fünfzig

Einundfünfzig

Zweiundfünfzig

Dreiundfünfzig

Vierundfünfzig

Fünfundfünfzig

Sechsundfünfzig

Siebenundfünfzig

Achtundfünfzig

Neunundfünfzig

Anmerkung der Autorin

Danksagung

Für Cleveland, ohne einen einzigen Geist

EINS

Der Kalksteinvorsprung, auf dem Michelle Hannon mit dem Kopf aufschlug, war schon dreitausend Jahre lang fester Bestandteil des Abhangs gewesen, bevor dort Bäume wuchsen, die höher waren als eine mickrige Kiefer. Damals war er mächtiger und um einiges breiter, aber Stürme und Erdbeben kamen, Gelbe Eiche und Butternuss gruben ihre Wurzeln tief in den Hang hinein und ließen den großen Fels bersten. Teile platzten ab und stürzten in das Flüsschen unten in der Schlucht. Die meisten dieser alten Bäume waren inzwischen verschwunden, vor langen Jahren dem Holzeinschlag geopfert. Michelles gekrümmter, zerschundener Körper lag zwischen Gestein und Erdboden eingeklemmt, als hätte sie im Schatten des Felsens Schutz gesucht. Die Gedanken in einem Blinzeln gefangen, das langsame Schließen des unversehrten Auges, und sie war wieder am Anfang ihres Lebens, getröstet vom gleichmäßigen Herzschlag ihrer Mutter. Ein Moment stillen Entzückens. Ohne Fels, der sich nicht vom Fleck bewegen ließ, ohne Blut im Gesicht, ohne Schmerzen, die durch den zerstörten Körper wallten. Nichts war mehr wichtig. Gar nichts mehr. Der Moment aber, der den Bruchteil einer Sekunde und zugleich eine Ewigkeit währte, ging zu Ende, und mit jedem verzweifelten Schlag ihres Herzens schwand das Entzücken dahin. Der Tod kam, sie zu holen. Sie konnte ihn hören, wie er sich durch die Blätter heranpirschte, die den Abhang bedeckten, begierig darauf, ihr seinen kalten Atem ins Ohr zu hauchen.

Ihr Auge schloss sich.

ZWEI

Der Haustürschlüssel in Kimbers Hand lässt sich einfach nicht im Schloss drehen: Sooft sie ihn herauszieht und wieder hineinschiebt, sie kann sich keinen Reim auf das machen, was hier gerade vor sich geht. Verzweifelt versucht sie es mit den anderen Schlüsseln am Bund. Mit denen für die Garage, das Haus ihrer Mutter und denen zum Sender, bei dem sie arbeitet, für den Fall, dass sie den Verstand verloren und vergessen hat, welcher Schlüssel wo passt. Jeder weitere Versuch mit einem anderen Schlüssel lässt ihre Bewegungen hektischer werden, bis ihr schließlich die Hand wehtut und ihr eine leise, beharrliche Stimme im Hinterkopf signalisiert, dass vermutlich keiner der Schlüssel funktionieren wird.

Ungläubig schaut sie auf die Tür. Dann wirft sie einen Blick über die Veranda, auf die von Bäumen gesäumte Straße. Weit und breit ist niemand zu sehen. Ein ganz normaler Tag, der ruhig und friedvoll in den Abend überzugehen scheint, genau so, wie es sein sollte.

Moment mal. Erlaubt sich da jemand einen Scherz mit mir?

Hält sich hier irgendwo jemand versteckt und beobachtet sie? Lacht sie aus?

Sie lässt ihre Laptoptasche von der Schulter gleiten, setzt sie neben der kleinen Reisetasche zu ihren Füßen auf dem Boden ab und schiebt sich den dunkelblonden Bob mit der Sonnenbrille aus der Stirn.

Sie tritt einen Schritt zurück und betrachtet die vertrauten grünen und orangefarbenen Glasscheiben über dem Türsturz. Es ist ohne Zweifel die Tür, die sie hinter sich zugezogen – und abgeschlossen – hat, als sie das Haus vor vier Tagen verlassen hat. Dasselbe polierte Mahagoni, der Shakerstil mit seinen klaren Linien passend zum übrigen Bungalow im Craftsman-Stil. Dieselben kleinen Kratzer, die der kleine Hund von nebenan hinterlassen hat. Gleich daneben hängt die Zedernholzschaukel unbewegt in der trägen Augustdämmerung. Sie betrachtet das nutzlose Schlüsselbund in ihrer Hand und fühlt sich verloren und hilflos. Dann legt sie die Hand über die Augen, drückt das Gesicht gegen ein Frontfenster und stellt erleichtert fest, dass das Licht in der Küche, das sie am Donnerstagnachmittag angelassen hat, das einzige Licht ist, das brennt.

Immerhin.

Fühlt sich ein leeres Haus nicht auch leer an? Dieses Haus – ihr Haus – aber nicht. Der Gedanke, dass jemand da drin ist, packt sie und lässt sie nicht los.

»Hallo? Ist da jemand?« Energisch klopft sie an die Scheibe, bis die Knöchel schmerzen. »He! Hallo?«

Zum endlosen Gesang der Zikaden gesellt sich das Dröhnen eines Rasenmähers irgendwo in der Nachbarschaft. In ihrem Haus ist es mucksmäuschenstill.

Sie klingelt einmal, zweimal, fünfmal. Nichts.

Doch man kommt auch anders hinein.

Kimber verlässt die Veranda, geht über halb ins Erdreich versunkene Steinplatten zurück zur Einfahrt und stellt ihre Taschen neben ihrem Mini ab.

Auf dem Weg zum Garten beäugt sie misstrauisch die steile Betontreppe, die ein wenig verborgen neben dem Haus in den Keller hinabführt. Sie hat genügend Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass es unklug ist, sich dort Zugang zu verschaffen. Wie der Keller selbst befindet sich auch die Tür in einem wenig gepflegten Zustand. Sie ist von Spinnweben verhangen und macht ihr Angst. Sie hat sie nie geöffnet und auch nicht die Absicht, das zu tun.

Sie betastet mit einer Hand die Gesäßtasche ihrer Shorts und stellt beruhigt fest, dass sie das Handy dabeihat. Wenn wirklich jemand da drinnen ist, wird sie die Polizei rufen müssen, auch wenn sie die Aussicht auf eine Begegnung mit den Cops nervös macht.

Als sie die Fliegengittertür auf der hinteren Veranda aufzieht, knarren und quietschen die Scharniere. Sie wirft einen Blick über die Schulter in den dämmrigen Garten. Hinter ihr ist niemand. Aber hat sie das wirklich erwartet? Kopfschüttelnd tut sie den Gedanken ab und versucht sich einzureden, dass sie nur ein wenig paranoid ist. Wie albern! Eine nette Geschichte, die sie ihrer besten Freundin bei einem Glas Wein erzählen kann. Vielleicht stimmt nur etwas mit ihren Schlüsseln nicht. Oder jemand hat sich einen schlechten Scherz mit ihr erlaubt.

Kaum betritt sie die unbeleuchtete Veranda, sind die letzten Reste wunderbarer Entspanntheit nach ihrem langen Wochenende am See dahin.

Ein fremdes, leuchtend rot-weißes Novara-Strada-Fahrrad lehnt an der Wand. Kein Kinderrad. Ihr eigenes Trekkingrad sieht daneben schäbig aus. Am Lenker des neueren Rades hängt ein zerkratzter gelber Helm. Ist das etwa eines ihrer Badezimmerhandtücher, die sie fürs Gesicht benutzt, das da über dem Sattel hängt? Sie nimmt es und sieht mit Entsetzen die Schmierflecken darauf. Es stinkt nach ranzigem Schweiß. Angewidert wirft sie es zu Boden und tritt es mit dem Fuß weg.

Mit zittriger Hand versucht sie, ihren Schlüssel ins Schloss der Hintertür zu stecken. Wenn der nicht passt, muss sie es mit den anderen gar nicht erst probieren.

Die Vorstellung, jemand könne sich in ihrem Haus aufhalten, verstärkt sich. Sie ist in ihrem Leben schon so manchen Irren begegnet, aber das hier ist zu viel. Es macht sie wütend.

Sie späht durch die Scheibe in den schmalen Gang, in dem sie ihre verdreckten Stiefel und Outdoorklamotten lässt. Am Ende befindet sich die Kellertür, auf die das Licht aus der Küche fällt. Am Türhaken hängen eine schwarze Baseballkappe und die gerüschte Küchenschürze, ein Geschenk von ihrem Ex, das er ihr scherzhaft zur Einweihung gemacht hat. Eine schwarze Baseballkappe besitzt sie nicht.

Ein formloser Schatten gleitet an der Kellertür vorbei und verschwindet wieder.

»Hallo!« Kimber zerrt am wackligen Griff unterhalb des sich widersetzenden Schlosses. »Wer ist da?« Ihr wird unheimlich.

Sie nimmt das verdreckte Handtuch und wickelt es sich hastig um die Hand, bevor sie es sich anders überlegt. Aber als sie sich innerlich darauf einstellt, die Scheibe einzuschlagen, erlischt das Licht, und alles auf der anderen Seite der Tür wechselt von grau nach schwarz. Drinnen im Haus fällt eine Tür ins Schloss.

Wie betäubt tritt sie zurück. All ihre Entschlossenheit ist schlagartig dahin. Sie stürmt durch die Fliegengittertür zurück in den Garten und fühlt sich hilflos wie ein kleines Kind. Hilflos auf ihrem eigenen Grundstück. Außerstande, ihr eigenes Haus zu betreten. Ihre Gedanken rasen. Hat sie eine Tür vergessen abzuschließen, so dass ein Fremder – oder eine Fremde – hineingelangen und die Schlösser austauschen konnte?

Verdammt. Das kann nicht wahr sein.

Dann antwortet ihr diese Stimme im Kopf. Die Stimme, die ihr gehört und auch wieder nicht: O ja! Es ist wahr.

Hohe Bäume werfen dunkle Schatten in den Garten. Kimber geht rasch zur Einfahrt zurück, wo es heller ist. Zittrige Finger tippen die Notrufnummer ein, so wie sie es in ihren Albträumen immer tun. Und wenn derjenige, der sich in ihrem Haus befindet, schon bei ihr ist, bevor Hilfe kommt? Sie hört das Klingeln in der Leitung. Drei viermal. »Notrufzentrale. Wie können wir Ihnen helfen?«

Sie zögert. Sie hat sich gar nicht überlegt, was sie sagen soll.

»Hallo? Können Sie sprechen?«

»Jemand ist in mein Haus eingebrochen. Sie müssen ihn da rausholen.«

Sie wird auf ein Licht im zweiten Stockwerk aufmerksam. Und am Fenster des Gästezimmers taucht die Silhouette eines Mannes auf.

DREI

Das Handy fest umklammert, geht Kimber in der Zufahrt auf und ab. Das Licht im Gästezimmer brennt immer noch, der Mann am Fenster ist nicht mehr zu sehen.

Der Rasenmäher ist verstummt. Eine trügerische Ruhe liegt über der Nachbarschaft. Bis auf das pulsierende Schrummen der Zikaden ist es totenstill. Menschen trifft man auf dem Bürgersteig in der Providence Street wie auch in den anderen Straßen des malerischen, gepflegten Viertels nur selten an. Fremde fallen auf. Und während sie vor ihrem Haus steht, statt drinnen zu sein, beschleicht sie das Gefühl, nicht dazuzugehören. Überall weisen Schilder darauf hin, dass die Gegend von der Richmond Heights Neighborhood Watch beobachtet wird. Auf ihr Haus hat anscheinend niemand aufgepasst.

Etwas Kaltes, Nasses am Knöchel lässt sie hochschrecken. Allein das vertraute Klimpern der Hundemarke hält sie davon ab, sich mit einem Tritt zur Wehr zu setzen. Der zottelige kleine Yorkshireterrier der Nachbarin schnüffelt an ihr. Mit treuen braunen Augen sieht er schwanzwedelnd zu ihr auf. Sie schaut auf ihn hinab, ohne ihn wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Er passt nicht zu dem, was hier vor sich geht. Nichts passt. Alles ist falsch. Mit schräg gelegtem Kopf sieht er sie an, als wollte er sie etwas fragen.

»Kimber!« Jenny, die Besitzerin des Hundes und ältere Nachbarin, ruft ihr von ihrer Veranda aus zu. Im selben Moment hält ein Streifenwagen mit blinkenden Lichtern in der Einfahrt.

Gott sei Dank. Endlich.

Kimber schirmt ihre Augen gegen das grelle Licht der Scheinwerfer ab und widersteht dem Impuls, gleich zum Fahrerfenster zu laufen. Kommen Sie schnell! Sagen Sie dem, der sich in meinem Haus befindet, dass er sich rausscheren soll!

Nur …

Sie hat nicht immer gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht, weiß, dass sie höflich sein muss. Respektvoll. Obwohl sie das Opfer ist. Als die Panik sie zu überwältigen droht, atmet sie tief und kräftig durch.

Ich bin das Opfer. Sie sind da, um mir zu helfen.

»Kimber, was ist passiert? Was tun Sie hier?« Jenny kommt erstaunlich flink den Weg heruntergelaufen. Aufgedreht durch ihre besorgte Stimme und das seltsame Auto, springt der kleine Hund bellend auf und ab.

»Jetzt nicht, Jenny.« Kimber hebt eine Hand, um die ältere Dame aufzuhalten. Jetzt nicht. Das geht Sie nichts an.

Mit einem Anflug von Enttäuschung stellt sie fest, dass der Officer im Streifenwagen eine Frau ist. Was für eine sexistische Reaktion. Sie ist sich darüber im Klaren, kann sich des Gedankens aber trotzdem nicht erwehren. Die Vorstellung, dass sie und die Beamtin versuchen werden, einen Eindringling – und mit großer Wahrscheinlichkeit einen Mann – aus dem Haus zu vertreiben, trägt nicht zu ihrer Beruhigung bei. Wenigstens ist eine von uns bewaffnet. Dabei fällt ihr die Waffe ein, die sie in ihrem Nachttisch aufbewahrt. Ein alter Smith & Wesson-Revolver vom Kaliber .22, den ihr Vater im Haus zurückgelassen hat. Der Mann da drin hat ihn vermutlich schon entdeckt. Soll sie das der Polizei gegenüber erwähnen? Sie weiß nicht einmal, ob die Waffe überhaupt legal ist. Und wenn er aus dem Haus auf sie schießt? Reiß dich zusammen. So etwas passiert im wahren Leben nicht. Jedenfalls nicht in meinem.

Bisher zumindest nicht.

Die Polizistin steigt bei laufendem Motor aus und kommt auf Kimber zu. Ohne ihr die Hand zu reichen. »Ms. Hannon? Kimber Hannon? Ich bin Officer Maby.«

Reimt sich auf Baby.

Officer Maby könnte um die dreißig, sieben oder acht Jahre jünger als Kimber sein. Im Alter von jemandem, bei dem sie als Teenager vielleicht mal babysitten war. Das kurzärmelige Hemd ihrer Uniform ist bis zum Hals zugeknöpft und stramm um die apfelförmige Figur gespannt. Die Hose hat eine messerscharfe Bügelfalte. Nicht eine einzige Strähne ihres kastanienbraunen Haares löst sich aus dem tief sitzenden Nackenknoten. Weder die großen Augen noch die sinnlichen, vollen Lippen sind geschminkt. Sie spricht mit ruhiger Stimme, kontrolliert und selbstbewusst, und Kimber geht durch den Kopf, das Officer Maby nicht nur die Stimme, sondern auch das Gesicht fürs Radio hat.

»Das ist mein Haus«, platzt es aufgebracht aus Kimber heraus. Sie deutet auf den Bungalow mit dem einzelnen brennenden Licht. »Ich habe Sie angerufen, weil da jemand drin ist. Irgendwann zwischen Donnerstagnachmittag und heute wurden die Schlösser ausgetauscht. Wer immer das ist, ich will, dass er verschwindet.«

»Ms. Hannon, wann haben Sie das erste Mal versucht, ins Haus zu kommen?«

»Gegen acht. Ist das wichtig?«

»Sie behaupten, dass die Schlösser ausgewechselt wurden? Was ist passiert, als Sie zur Tür kamen?«

Kimber wird ungehalten. »Nichts ist passiert. Der Schlüssel passte nicht. Und drinnen macht jemand das Licht an und aus. Sehen Sie selbst.« Sie zeigt auf das Fenster im zweiten Stock. »Da oben habe ich den Schatten eines Mannes gesehen.«

Eine von Officer Mabys gezupften Augenbrauen hebt sich. »Haben Sie jemanden in Ihr Haus eingeladen? Oder befindet sich das Haus in der Zwangsvollstreckung?«

»Nein, weder Zwangsvollstreckung, noch habe ich jemandem erlaubt, dort zu wohnen! Warum sollte ich Sie sonst rufen?« Die Verärgerung lässt ihre Stimme lauter werden. »Ich war verreist, und außer meiner Mutter hat niemand einen Schlüssel. Und die ist es bestimmt nicht, mit der habe ich heute Morgen noch gesprochen.«

»Aber ich kann Ihnen sagen, wer es ist. Und Sie doch auch, Kimber. Was soll denn das? Warum rufen Sie wegen dieses netten Mannes die Polizei?«

Kimber dreht sich um und sieht ihre Nachbarin Jenny Tuttle im Schein der Straßenlaterne stehen. Die rote Perücke und die paradiesapfelrote Brille sind leicht verrutscht. Die Jacke des Velours-Jogginganzugs hängt schlapp an ihrem welken Körper herab. Eine leichte Brise trägt den Geruch von Zigarettenrauch zu Kimber herüber. Zu ihren Füßen sitzt der kleine Hund. Fast wirken die beiden trotzig auf sie.

»Ma’am?«, beginnt die Polizistin, bevor Kimber etwas sagen kann. »Wie ist Ihr Name, bitte?«

»Jenny. Jennifer Tuttle. Ich wohne nebenan.«

Kimber findet ihre Sprache wieder. »Was reden Sie da?« Mit der Frau, die seit einem Jahr ihre Nachbarin ist, verbindet sie bestenfalls eine Hassliebe. Jenny gehört zu den Leuten in der Nachbarschaft, die in alles ihre Nase stecken und über Klatsch und Tratsch bestens informiert sind, obwohl sie ihr Haus nur verlässt, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Andererseits aber kann sie auch nett sein und überrascht Kimber gelegentlich mit einem Rest Eintopf oder Tomaten aus ihrem Garten. Ihr Hund ist ein süßes, lebhaftes Ding. Allerdings fragt Kimber sich jetzt, ob Jenny noch ganz bei Verstand ist. Sie behauptet, achtundsechzig Jahre alt zu sein, sieht aber aus wie mindestens achtzig.

Jenny richtet sich auf. »Ich habe gesehen, wie Sie ihm das Schlüsselbund gegeben und ihm geholfen haben, sein Gepäck hineinzutragen, bevor er Sie weggefahren hat. Er ist für sechs Monate hier! Hatten Sie etwa einen Unfall, Liebes? So etwas wie eine Amnesie, wie man es in Seifenopern sieht?«

Die Polizistin will gerade etwas sagen, als Kimber sich zu Wort meldet. »Ich weiß nicht, wovon sie redet. Ich habe mein Haus an niemanden vermietet. Warum sollte ich das auch tun?« Wirkte das freundliche Gesicht der Beamtin gerade noch ernst und sachlich, legt sich jetzt ein Hauch von Skepsis darüber. Ihr Blick wandert von Jenny zu Kimber. »Das ist doch verrückt. Warum sollte ich das tun?«, wiederholt Kimber. Sie fühlt sich wie Alice hinter den Spiegeln.

»Spricht sonst noch etwas für Ihre Vermutung, dass Ms. Hannon ihr Haus vermietet hat?«

Zu Kimbers Bestürzung setzt Jenny ihrer Geschichte, diesem Hirngespinst, noch eins drauf.

»Er hat es mir erzählt«, erklärt Jenny. »Das war am Samstag, als ich mit dem jungen Mr. Tuttle eine Runde gemacht habe.«

Officer Maby möchte etwas sagen, aber Kimber kommt ihr zuvor. »Sie meint den Hund«, sagt sie und zeigt auf den kleinen Yorkshireterrier, der geduldig zu Jennys Füßen sitzt. »Er ist nach ihrem verstorbenen Mann benannt.«

»Ach so!«, bemerkt die Beamtin knapp. Jenny nickt. Die Verwunderung in der Stimme der Frau scheint ihr entgangen zu sein.

»Der Mann heißt Lance Wilson. Er sagt, dass er das Haus für sechs Monate gemietet hat und dass Sie zu Ihrem Freund ziehen würden, bis Sie sich entschieden haben, ob Sie das Haus verkaufen wollen oder nicht. Er ist sehr nett. Macht irgendwas mit Computern, glaube ich.« Sie verschränkt die Arme und reibt mit den Händen darüber. Das Wetter kann sein, wie es will, sie beklagt sich immer, dass es zu kalt ist. »Wie gesagt, er ist sehr nett. Ich habe ihm etwas Zucchinibrot gebracht.«

»Meine Güte, Jenny. Wie konnten Sie ihm das glauben? Ich hätte es Ihnen gesagt, wenn ich vorgehabt hätte, umzuziehen oder das Haus zu verkaufen.«

Jenny rümpft beleidigt die Nase. »Na ja, es hat mich schon verletzt. Ich dachte, wir wären Freunde.«

»Dabei habe ich doch gar keinen Freund …«

Die Polizistin hebt die Hand, wie Kimber es kurz vorher getan hat. »Ms. Hannon, ich muss Sie bitten, sich auszuweisen. Steht Ihre Anschrift im Führerschein?«

»Warum? Sie weiß doch, dass ich hier wohne.« Kimber deutet auf Jenny. »Sie hören ja gar nicht zu! Ich habe niemandem mein Haus vermietet! Warum sind Sie noch nicht zur Tür gegangen? Ich bin doch diejenige, die Sie gerufen hat.«

»Wenn Sie mir bitte einfach nur Ihren Führerschein geben würden, Ma’am.«

Das Ma’am geht Kimber unter die Haut, und das war sicher auch gewollt. »Schon gut.« Sie kramt in ihrer Handtasche, holt die Brieftasche heraus und reicht der Polizistin den Führerschein. »Ich war übers Wochenende unten am Ozarks-See. Dafür gibt es eine Menge Zeugen.« Das stimmt nicht ganz. Die meiste Zeit hat sie nämlich in der Hütte zugebracht, gelesen, gegessen, abends einen Wein getrunken und morgens Spaziergänge gemacht. Aber da waren eine Menge Leute in der Anlage und in den anderen Hütten. Und ein Alibi wird sie schon nicht brauchen, oder doch?

VIER

Kimber und Jenny beobachten die Polizistin, die im beleuchteten Wageninneren sitzt.

»Die Polizei war schon seit …«, Jenny überlegt lange, und Kimber fragt sich, ob sie an Demenz leidet oder anfängt zu halluzinieren. Sie weiß, dass Jenny die wachen Stunden des Tages meistens vor dem Fernseher verbringt und sich Seifenopern ansieht. Vielleicht ist sie in eines dieser Seifenopern-Universen eingetaucht und hat Kimber mitgenommen. »… seit 2005 nicht mehr hier. Damals hat das Mädchen ein Stück die Straße hoch eine wilde Party gefeiert, als die Eltern nicht zu Hause waren. Die Jugendlichen haben einen Schaden von zehntausend Dollar angerichtet.«

Kimber muss an die Dinge in ihrem Haus denken, die der Eindringling stehlen könnte. Ich sollte der Polizei von der Waffe erzählen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Außer der Waffe sind da noch der Computer, das Buch mit all den Passwörtern und die Bankunterlagen. Er könnte sogar ihre Identität stehlen. Ihr ganzes Leben.

»Warum sollte ich mein Haus vermietet haben, Jenny? Egal was Ihnen dieser Lance Wilson erzählt hat. Und wenn Sie glauben, mich mit ihm gesehen zu haben, warum sind Sie nicht rübergekommen und haben gefragt, was los ist? Sonst sind Sie doch auch immer gleich da, wenn ein fremdes Auto in meiner Einfahrt steht.«

Jennys Miene verfinstert sich leicht und lässt sie aussehen wie ein sehr altes, trauriges Kind. Nervös fingert sie mit ihren kleinen Händen an dem breiten Gummiband am Saum ihrer Windjacke herum. »Wollen Sie damit sagen, dass Sie es nicht waren? Sie haben ihm Ihr Haus gar nicht vermietet?«

»Natürlich nicht!«

»Aber woher soll ich das denn wissen? Ich kann nichts dafür. Sie wissen doch, wie schlecht ich sehen kann.«

Ihren Ärger jetzt bei Jenny abzuladen nützt niemandem etwas. Kimber versucht sich im Ton zu mäßigen. Das Problem ist, dass die Person, auf die sie allen Grund hat, wütend zu sein, für sie nicht erreichbar ist. »Wir werden sehen, was die Polizei tun kann. Die müssen ihn da rausholen. Das müssen sie.«

Jenny murmelt etwas vor sich hin, dass sie hineingehen, den Fernseher ausschalten und einen Kaffee kochen möchte. Kimber vermutet hingegen, dass sie eigentlich nur nach einer Gelegenheit sucht, den Nachbarn alles zu erzählen, die vermutlich sowieso schon hinter den Gardinen stehen und gaffen. Bis auf das eine Fenster im oberen Stock brennt kein Licht im ganzen Haus. Auch Lance Wilson schaut aus der Dunkelheit zu. Das spürt sie.

Mit jeder weiteren Minute, die die Polizistin in ihrem Streifenwagen zubringt, schwant Kimber, dass sie ein noch größeres Problem haben könnte, als nur irgendeinen Fremden aus ihrem Haus zu bekommen.

Es gibt einen Anwalt, der ihr helfen könnte. Einen guten. Traut sie sich, ihn anzurufen? Vermutlich legt er gleich wieder auf.

Warum ist Gabriel nicht da?

Du weißt, warum, sagt sie zu sich.

Vielleicht, ganz vielleicht, kommt er ja doch.

Ihr Herz schlägt schneller. Er könnte einfach Nein sagen. Und wenn sie auf eigene Faust etwas unternimmt und alles vermasselt?

Er kommt bestimmt.

Seine Nummer steht immer noch auf der Liste ihrer Favoriten in ihrem Handy.

Du bist ein richtiges Miststück, wenn du ihn fragst.

Das bin ich.

Gabriel nimmt das Gespräch beim ersten Klingeln an, als hätte er auf ihren Anruf gewartet.

Jetzt rede bloß keinen Stuss.

»Hallo?«

Seit Monaten hat sie seine ausgeglichene, klare Stimme nicht mehr gehört. Sie klingt ein wenig verändert, als läge eine gewisse Schärfe in ihr. Vorsicht.

Natürlich ist er vorsichtig.

»Kimber?«

»Ja, ich bin’s. Bitte entschuldige, falls ich störe.«

»Schon gut. Was gibt’s?«

Sie versucht, der Wahl seiner Worte und dem Ton in seiner Stimme etwas zu entnehmen. Dieses »Was gibt’s?« hat etwas Beiläufiges, als erwarte er eine banale Frage zu einer kleinen Verkehrssache oder zu dem Rezept für das Tandoori-Hühnchen mit Reis, das er ihr immer gemacht hat. Er ist ein viel besserer Koch, als sie es je sein wird.

»Ich habe ein juristisches Problem. Die Polizei ist hier. Ich weiß nicht mal, ob du was tun kannst oder warum ich dich überhaupt anrufe.«

»Haben sie dich verhaftet?« Jetzt klingt er besorgt, aber nicht verärgert. Nur besorgt. Aber Anwälte klingen immer besorgt, wenn jemand, den sie kennen, verhaftet wird.

»Ruf mich nie wieder an«, hatte er gesagt. »Lass mich in Ruhe.«

»Nein. Aber wenn du mir die Nummer eines Kollegen gibst, ist das auch in Ordnung. Ich will hier nur keinen Fehler machen.«

»Verdammt, Kimber, jetzt sag endlich, was los ist.«

Sie sieht zu der Polizistin hinüber, die immer noch in ihrem Wagen sitzt. Sie ist noch nicht einmal zum Haus gegangen.

»Heute Abend bin ich von einem Kurztrip an den Ozarks-See zurückgekommen und habe festgestellt, dass sämtliche Schlösser ausgetauscht wurden, und Jenny … du weißt, Jenny von nebenan? … hat gesagt, ein Typ sei mit einer Frau aufgetaucht, die aussah wie ich, und hätte mein Haus gemietet. Für sechs Monate! Die Polizistin … hat sich meinen Führerschein zeigen lassen und ihn mit ins Auto genommen. Da sitzt sie immer noch. Dabei ist sie noch nicht einmal zum Haus gegangen, um an der Tür zu klingeln. Was macht sie da nur?« Atemlos beendet sie ihren Bericht.

»Deine Schlösser wurden ausgetauscht? Das ist seltsam. Bist du sicher, dass sonst niemand einen Schlüssel hat?« Gabriel klingt genauso ruhig wie die Polizistin.

»Okay, ist schon gut«, sagt Kimber. »Ich kümmere mich selbst drum. Ich kann nicht verlangen, dass du mir die Geschichte glaubst.«

»Augenblick mal. Soll ich dir helfen oder nicht?«

Ihre Gereiztheit lässt ein wenig nach. Trotzdem fühlt sie sich töricht, ihn angerufen zu haben. »Doch, aber ich glaube, die Polizistin bekommt ihn da schon raus.«

Gabriel schweigt einen Moment. Dann sagt er: »Wenn der Typ tatsächlich einen Mietvertrag hat – ob gefälscht oder nicht –, könnte das ein Problem sein. Ich bin in zehn Minuten da. Halt dich zurück und antworte nur auf das, was du gefragt wirst.«

Kaum hat sie das Gespräch beendet, kündigt ein Brummen den Eingang einer SMS an. Diana, ihre beste Freundin, möchte wissen, ob sie von ihrem kleinen Ausflug wieder zurück ist. Gerade will sie antworten, als die Polizistin aussteigt. Kimber schickt Diana ein Daumen-hoch-Emoji, damit sie weiß, dass alles in Ordnung ist und sie sich später melden wird. Nichts ist in Ordnung. Alles ist ein einziger großer Mist. Aber für den Moment soll es reichen. Diana antwortet mit einem Smiley.

Kimber geht langsam auf die junge Polizistin zu. »Haben Sie alles? Würden Sie jetzt bitte zum Haus gehen und probieren, ob der Typ aufmacht?«

»Ich musste Ihre Personalien überprüfen. Das System wird gerade gewartet, deshalb hat es etwas länger gedauert.«

»Und?« Die Anspannung um den Mund der Beamtin macht Kimber misstrauisch.

Die Frau schaut auf ihr Tablet. »Ich habe hier eine Verhaftung wegen Ladendiebstahls und eine Vorladung wegen des Kaufs von Alkohol für einen Minderjährigen?«

Das Blut schießt Kimber ins Gesicht. »Was hat das mit meinem Problem zu tun? Das war noch auf dem College. Es gab nicht mal eine Verhandlung. Also auch keine Vorstrafen.«

»Kein Problem, Ms. Hannon. Wir müssen solche Dinge eben wissen, bevor wir uns in einen Streitfall einschalten.« Sie lächelt Kimber müde an. Ein weiterer Wagen taucht auf, dessen Blaulicht über die Baumstämme zuckt. Noch mehr Polizei. Sind die wirklich wegen des Mannes in ihrem Haus gekommen, oder wird jetzt alles noch komplizierter?

Als wäre das überhaupt möglich.

»Streitfall? Das hier ist kein Streitfall!«

Der zweite Streifenwagen kommt am Bordstein zum Stehen. »Mein Kollege und ich gehen jetzt zum Haus. Bleiben Sie bitte hier auf dem Bürgersteig«, ordnet Officer Maby an, dreht sich um und geht zu ihrem Kollegen. Allein und wütend bleibt Kimber zurück.

Nichts läuft so, wie es ihrer Meinung nach laufen sollte. Was haben Dummheiten, die sie sich mit neunzehn und einundzwanzig geleistet hat, damit zu tun, dass jemand mit einem gefälschten Mietvertrag in ihr Haus eindringt?

Zwei Minuten später nähern sich Officer Maby und der hochgewachsene, leicht nach vorn gebeugte, schmalschultrige Officer – sie muss an den alten Lincoln denken – langsam der unbeleuchteten Veranda. Sie leuchten mit Taschenlampen den Weg aus. In dem Moment fällt ihr der Revolver ein, den sie vergessen hat zu erwähnen. Sie überlegt, ob sie es ihnen hinterherrufen soll, sagt sich aber, dass es dazu schon zu spät ist. Sie sind selbst bewaffnet und vorsichtig. Nicht ausgeschlossen, dass der Kerl da drinnen ebenfalls eine Waffe besitzt und ihren Revolver noch gar nicht entdeckt hat.

Dass bloß niemand getötet wird.

Vor einer halben Stunde ist sie erst nach Hause gekommen. Sie wollte eine Kleinigkeit essen, ein Glas Wein trinken und bei einem Film auf Netflix einen gemütlichen Abend auf der Couch verbringen. Jetzt denkt sie darüber nach, dass auf ihrer Türschwelle Menschen sterben könnten.

Die Polizisten bringen sich zu beiden Seiten der Haustür in Stellung. Officer Maby klingelt zweimal im Abstand von einer Minute. Kimber glaubt, das leise Läuten der Türglocke zu hören. Reflexhaft hält sie den Atem an und holt erst tief Luft, als das Deckenlicht in ihrem Wohnzimmer eingeschaltet wird. Dann die Lampen auf der vorderen Veranda. Schließlich öffnet sich die Tür einen Spaltbreit.

Es passiert tatsächlich. Es ist wahr. Es gibt ihn wirklich.

Das, was sie von Lance Wilson vom Bürgersteig aus erkennen kann, wirkt enttäuschend normal. Sie hat ihn sich aalglatt und irgendwie unheimlicher vorgestellt. Er aber trägt ein dunkles T-Shirt und Jeans und scheint auf keinen Fall jünger als sie zu sein. Er hat braunes oder schwarzes Haar und einen dicken Schnauzer. Als er sich hinausbeugt und mit den Beamten spricht, bemerkt sie auch, wie muskulös er ist – wahrscheinlich vom Radfahren. Körpersprachlich lässt er auf ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein schließen. Nicht den Hauch von Nervosität oder Abwehr lässt er erkennen.

Wer sind Sie?

Täuscht sie sich, oder wirken die beide Officers jetzt wirklich entspannter? Wenn sie doch dabei sein könnte.

Mr. Tuttle taucht zu ihren Füßen wieder auf und kurz hinter ihm auch Jenny. Die Haustür wird wieder geschlossen, ohne dass die Polizisten die Veranda verlassen oder sich umdrehen. Dann erscheint Lance Wilson erneut und reicht Officer Maby ein paar Papiere. Während sie und ihr Kollege sie überprüfen, lächelt der Mann Kimber zu und hebt eine Hand zu einem kurzen Winken. Als würde er sie kennen. Als wären sie Freunde.

FÜNF

Im Schein von Officer Mabys Taschenlampe sieht Kimber die Unterschrift unter dem Mietvertrag. Sie ist identisch mit der, die sie, seit sie erwachsen ist, unter Schecks und Schriftstücke setzt.

»Ich habe das nicht unterschrieben.«

Ein Wagen nähert sich und hält an. Dieses Mal vor Jennys Haus. Kimber erkennt den BMW zunächst nicht. Dann öffnet sich die Fahrertür, und Gabriel steigt aus.

»Kennen Sie ihn?«, erkundigt sich Officer Maby. Ihre Stimme klingt angespannt.

»Das ist mein Anwalt.« Kimber kann die Erleichterung in ihrer Stimme nicht verbergen. Es ist eine Verquickung rasender, komplexer Gefühle: aufgrund der Tatsache, dass sie ihn nach so vielen Monaten plötzlich wiedersieht, und weil sie froh ist, endlich jemanden hier an ihrer Seite zu haben. Laut bellend bekundet Mr. Tuttle sein Interesse an dem Neuankömmling. Jenny nimmt ihn hoch, um ihn zu beruhigen.

Kimber läuft Gabriel entgegen. »Danke, dass du gekommen bist.« Klingt sie so verzagt, wie sie sich fühlt? Sie muss schwer schlucken. Ihr war keine Zeit geblieben, sich Gedanken darüber zu machen, wie ein Wiedersehen mit ihm aussehen könnte. Erinnerungen drohen ihren ohnehin überforderten Verstand zu überrollen.

Gabriel trägt Khakis und ein Brooks-Brothers-Poloshirt, die typische leichte Kluft aller Anwälte aus St. Louis. Nur dass Gabriels Shirt trotz der Augusthitze langärmlig ist. Warum er seine Arme bedeckt, darüber versucht sie nicht nachzudenken. Seine kleinen schwarzen Renaissance-Löckchen sind etwas länger, als sie in Erinnerung hat. Dazu trägt er einen kurz geschnittenen Vollbart. Beim Anblick der neuen Gesichtsbehaarung versetzt es ihr einen Stich. Sie sieht ihn nackt im Badezimmer seines Apartments am Skinker Boulevard mit Blick auf den Park vor sich, während er sich rasiert und ihm das milde Sonnenlicht buttergelb auf die oliv getönte Haut fällt.

Warum hab ich ausgerechnet ihn angerufen? Wie konnte ich ernsthaft glauben, ihn in meiner Nähe ertragen zu können?

Weil du weißt, dass er dir hilft. Egal wobei.

»Kein Problem. Was passiert jetzt? Und wo, hast du gesagt, warst du nach Donnerstag?«

Professionell.

»Am Ozarks-See. In einer Hütte. Hör zu. Sie hat mir gerade einen Mietvertrag gezeigt. Jemand hat meine Unterschrift gefälscht.«

Er schüttelt den Kopf. »Na ja, nicht schön, aber wir kriegen das hin.« Er deutet mit dem Kopf in Richtung Haus und flüstert: »Musst du mir sonst noch etwas sagen?«

Sie tritt einen Schritt zurück. »Nein, wieso? Natürlich nicht.«

Er traut ihr nicht. Wie auch.

»Okay, dann lass uns sehen, wie wir den Irren aus deinem Haus bekommen.«

Officer Maby gibt auch Gabriel nicht die Hand. Sie beschränkt sich auf ihren Namen, nachdem er sich ihr vorgestellt hat.

»Und der andere Officer?«, fragt Gabriel.

»Er überprüft die Identität von Mr. Wilson.«

»Sehr gut«, entgegnet Gabriel. »Ms. Hannon sagt, Mr. Wilson hätte Ihnen einen Mietvertrag vorgelegt.«

Sie zeigt ihn ihm. »Ich werde veranlassen, dass Ihre Mandantin eine Kopie erhält, denn das Original müssen wir dem Bewohner wieder aushändigen.«

»Mieter? Soll das ein Witz sein?«, schnaubt Kimber.

Gabriel überprüft das Dokument im Schein seines Handys. »Nicht notariell beglaubigt, aber das ist in Missouri auch nicht erforderlich. Alle Unterschriften sind ordnungsgemäß geleistet.«

»Das hat doch gar nichts zu sagen«, protestiert Kimber. »Jeder kann meine Unterschrift irgendwo finden und nachmachen …«

Die Beamtin unterbricht Kimber. »Mr. Wilson erklärte uns, er hätte die Anzeige vor einer Woche im Internet auf einer Seite für Vermietungen gefunden und das Haus unbesehen gemietet. Sie sollen ihm gesagt haben, dass Sie mit Ihrem Freund zusammenziehen wollten und dankbar wären, wenn er sich auch um den Garten kümmern würde.«

»Ms. Hannon war nicht in der Stadt und kann Mr. Wilson gar nicht getroffen haben.« Gabriel gibt den Mietvertrag zurück. »Ich gehe davon aus, dass sich hier jemand einen üblen Scherz erlaubt. Ich nehme an, dass Sie das genauso sehen, oder? Das Haus gehört Ms. Hannon, und sie hat keine Ahnung, wer dieser Mann ist.«

»Sie könnte aber jemanden hinzugezogen haben, der in ihrem Namen handelt. Wie es aussieht, hat Mr. Wilson den Vertrag im guten Glauben unterzeichnet. Er hat einen festen Wohnsitz. Natürlich können wir ihn bitten, das Haus zu verlassen. Er scheint ein vernünftiger Mann zu sein. Zwingen können wir ihn allerdings nicht, solange ihm kein Betrug nachzuweisen ist.« In ihrem flüchtigen Blick glaubt Kimber eine Art Schuldzuweisung zu erkennen und explodiert.

»Was soll das heißen, Sie können ihn nicht zwingen zu gehen?«

»Ms. Hannon, ich verstehe Ihre Empörung.«

»Das ist in der Tat empörend! Weiß der Himmel, was der Kerl mit meinen Sachen anstellt. Er könnte inzwischen das ganze Geld von meinen Konten geräumt haben. Was gedenken Sie dagegen zu tun?«

»Kimber …« Gabriel zieht sie sanft zur Seite, um der Polizistin etwas Luft zu verschaffen. »Sie kann im Moment nichts tun. Wir klären das so schnell wie möglich.«

Officer Maby gibt sich unbeeindruckt. Kimber sieht an ihr vorbei zu ihrem Wohnzimmer hinüber: die Tiffany-Lampe, die sie passend zu den Buntglasfenstern gekauft hat, die Regale mit den Büchern und die Keramik aus der Region, in die sie angefangen hat zu investieren, als sie ihren ersten richtigen Job hatte. Aber sie scheint in das Haus eines anderen zu schauen. Sie entzieht sich Gabriels Griff und beginnt zu ahnen, dass so schnell wie möglich so schnell nicht sein wird.

»Ich möchte, dass Sie und Mr. Wilson miteinander reden, sobald mein Kollege fertig ist. Mr. Silva, bitte verlassen Sie die Veranda. Sie können von dort unten alles mithören.«

Das Pink-Floyd-T-Shirt und die künstlich gebleichte Jeans, die Lance Wilson trägt, schreien geradezu sein verzweifeltes Bedürfnis heraus, sich einen jungen und hippen Anstrich zu geben. In Wahrheit aber offenbaren sie nichts als Koketterie und Angst vor dem Älterwerden. Die Falten in seinem gebräunten Gesicht lassen auf gut vierzig schließen. Kimber muss an ihre Schwester denken. Michelle wäre diesen Juli vierzig geworden. Moms Vorzeigepüppchen.

Silbrige Strähnen an den Schläfen schimmern im Licht der Veranda und mischen sich in sein vorwiegend braunes, welliges Haar. Im eigentlichen Sinne gut aussehend ist er nicht, scheint aber durchaus in Form zu sein. Die um die Hüften eng anliegenden Jeans lassen Kimber an das Fahrrad da um die Ecke denken. Häufiges Radfahren würde auch seinen Teint erklären. Wenn ihm die von einem schwarzen, stabilen Rahmen eingefassten Brillengläser ein kluges und vertrauenerweckendes Äußeres verleihen sollen, haben sie ihr Ziel jedoch verfehlt. Die Augen hinter den dicken Gläsern wirken zu groß und lassen ihn eher sonderbar, fast eulenartig erscheinen.

Officer Maby räuspert sich, bevor sie Kimber als die Person vorstellt, »die behauptet, Eigentümerin dieses Hauses zu sein, Sir«. Die Betonung auf die behauptet, Eigentümerin dieses Hauses zu sein, stößt Kimber sauer auf, aber sie schweigt lieber.

Hitze steigt ihr den Hals hinauf, als Lance Wilson einen Schritt zurücktritt, um sie genau zu betrachten. Sind Hausbesetzer nicht in der Regel Junkies oder besonders gerissene Betrüger mit einem besonderen Blick für leer stehende Häuser? Dieser hier sieht aus wie ein ganz normaler, wenn auch irgendwie leicht merkwürdiger Typ. Sein Blick verweilt einen Moment auf dem V-Ausschnitt ihres weißen Shirts, bevor er flackernd zu ihrem Haar hinaufwandert. Sie hält ihm stand und verzieht keine Miene, während er ihr direkt ins Gesicht sieht.

Du bringst mich nicht aus der Fassung.

Sie wird nicht zulassen, dass er sie in den Wahnsinn treibt, obwohl er auf der falschen Seite der Haustür – mitten in ihrem Leben – steht. Er sieht sie sanft, fast verwundert an, als wolle er herausfinden, ob er sie kennt. Mag er die anderen zum Narren halten, sie weiß, dass er eine Show abzieht. Sie hat ihm keinen Mietvertrag zum Unterschreiben gegeben.

Warum bin ich die Einzige, die das erkennt?

»Könnte sie sein. Sie trug eine Sonnenbrille. Das Licht hier draußen ist nicht besonders gut.« Als er sich Officer Maby zuwendet, presst er die Lippen zusammen wie eine schamhafte alte Frau. Die fast weinerliche, hohe Stimme passt nicht zu dem muskulösen Körper und der vitalen, ausgeglichenen Haltung, die man einem Boxer zuschreiben könnte. Im Geiste sucht Kimber nach dem Bild der Sorte Mann, zu der sie gehören sollte, aber ihr fallen nur Sonne, Wärme und – seltsamerweise – Insektenstiche an den Beinen ein. Die flüchtige Vorstellung verblasst, und ihr Herz schlägt noch schneller.

Hinter ihm sieht sie zwei ihr unbekannte Plastiktaschen neben der Couch stehen und eine geöffnete, leere Pizzaschachtel auf dem Tisch davor, für den sie ein halbes Monatsgehalt hingelegt hat. Das ist zu viel!

»Sie wissen verdammt gut, dass Sie nie mit mir gesprochen haben. Ich habe Sie nie in mein Haus gelassen.«

Officer Maby streckt einen Arm vor Kimber aus.

»Ms. Hannon, bitte begeben Sie sich zu Ihrem Anwalt, wenn Sie sich nicht beherrschen können.«

Kimber spürt Gabriels tadelnden Blick im Rücken.

Lance Wilson schüttelt in gespielter Entrüstung den Kopf. »Wissen Sie, das ist nicht mein Problem. Ich wollte nur nett sein und Ihnen das Gespräch anbieten. Ich habe einen Mietvertrag.«

Vielleicht ist es der selbstgefällige Unterton, den er in seiner Stimme mitschwingen lässt, vielleicht auch die Art, wie er das etwas spitze Kinn nach vorn reckt, die Kimber aus der Fassung bringen. Von dem Gedanken befeuert, jetzt ins Haus zu müssen, prescht sie an der Polizistin vorbei. Wenn es ihr gelingt, hineinzukommen, in ihr eigenes Wohnzimmer – wenn sie den Raum besetzen kann –, dann ist Lance Wilson derjenige, der gehen muss.

Ein höllischer Schmerz fährt ihr durch die Hand, als sie gegen die Tür schlägt. Die Polizisten und Gabriel sind überrumpelt und rufen ihr hinterher. Sie fliegt mit der Tür nach vorn und stolpert über einen von Lance Wilsons mokassinbekleideten Füßen (Mokassins – wie in der Highschool in den siebziger Jahren!). Beide landen auf dem Boden, den sie erst vor einem Monat hat renovieren lassen. Sie liegt auf ihm, den linken Ellbogen in seinem Bauch. Er aber umschlingt sie mit den Armen wie ein Liebhaber, und sie spürt seinen heißem Atem am Ohr. Er riecht nach Bier.

Angewidert kämpft sie sich frei, während er ihr, für die anderen nicht zu hören, etwas zuflüstert.

»Ich war da. Ich habe gesehen, was du getan hast.« Das süffisante Raunen in seiner Stimme ist widerwärtiger als jedes Schimpfwort, das er ihr hätte entgegenschleudern können. Ebenso schnell, wie er sie umarmt hat, gibt er sie wieder frei. Sie rutscht von ihm weg und drückt sich gegen die Ahornbank, die im Eingangsbereich steht.

Mr. Tuttle bellt aufgeregt im Garten, und Gabriel ruft ihren Namen. Einer ihrer Flipflops liegt in der Nähe von Lance Wilsons ausgestrecktem Bein. Aber sie ist im Haus!

Mein Haus.

»Du machst es nur schlimmer, Kimber. Wir kümmern uns darum. Komm da raus.« Gabriel drängt an dem Officer vorbei, der aber hält ihn von der Veranda zurück. Officer Maby befielt Kimber, zu bleiben, wo sie ist, und fragt Lance Wilson, ob er aufstehen kann.

»Ich kann es versuchen, aber mein Rücken tut höllisch weh.« Seine Stimme ist höher und erbärmlicher denn je.

»Wenn Sie Schmerzen haben, bleiben Sie liegen. Ich rufe einen Krankenwagen.«

Kimber kauert am Boden. Gedanken rasen ihr durch den Kopf. Sie fragt sich, was sie mitnehmen könnte, denn lange wird sie hier nicht bleiben können, dessen ist sie sich sicher. Sie schließt die Augen.

Scheiße.

»Ms. Hannon, ich muss Sie bitten, langsam aufzustehen und das Haus zu verlassen. Nähern Sie sich Mr. Wilson nicht und sprechen Sie auch nicht mit ihm.«

»Das ist mein Haus!« Das kleinlaute Fiepsen ähnelt nicht entfernt ihrer eigenen Stimme, und einen Moment fürchtet sie loszuheulen.

»Sie haben Mr. Wilson angegriffen. Er ist möglicherweise verletzt. Verlassen Sie das Haus. Sofort.«

»Wollen Sie mich etwa verhaften?« Sie ergreift langsam die Lehne der Bank und zieht sich hoch. »Sie können mich nicht festnehmen, weil ich mein eigenes Haus betreten habe.«

Officer Maby schaut kurz auf Lance Wilson, der sich ihrer Anordnung, liegen zu bleiben, widersetzt und sich aufrichtet. Sie sieht Kimber an. Der Anflug von Mitgefühl in ihrem Blick schafft es nicht in die Stimme.

»Sie haben Mr. Wilson angegriffen. Aufgrund der emotional aufgeladenen Situation und da Sie in Begleitung Ihres Anwalts sind, kann ich davon Abstand nehmen. Es liegt in meinem Ermessen, aber Mr. Wilson ist der Geschädigte.«

Weder hat der vernünftige Gabriel Zeit, einzugreifen, noch Kimber Gelegenheit, zu widersprechen. Ohne Unterbrechung geht es weiter.

Lance Wilsons Fistelstimme trieft vor Grausamkeit.

»Ich bestehe darauf, dass Sie dieses durchgeknallte Miststück auf der Stelle festnehmen.«

Kimber erkennt etwas Brutales, fast Ungestümes in seiner Stimme. Etwas in dem Wort Miststück macht ihr Angst, und es ist nicht die Angst, dass er sich ihrer Sachen bemächtigt oder ihre Identität stiehlt. Diese Angst sitzt tiefer. Ist älter, bedrohlich.

»Es handelt sich hier um eine Ordnungswidrigkeit«, erklärt Gabriel. »Eine Verwarnung sollte reichen. Sie müssen sie nicht mitnehmen.«

Der schlimmste Albtraum ist nichts dagegen. Kimbers Blick wandert von Gabriel zu Officer Maby. »Sie müssen mich nicht gleich ins Gefängnis stecken. Mein Gott, ja, es tut mir leid! Aber Sie haben keine Ahnung, was … was hier vor sich geht. Ich wollte nicht …« Am Gesichtsausdruck der Frau kann sie ablesen, dass sie ihre Meinung nicht ändern wird. Dass sie jung ist und keinen Fehler machen will. Und Kimber wird dafür bezahlen, dass die Beamtin nichts falsch machen will.

»Sie können Ihre Mandantin auf der Dienststelle aufsuchen, Mr. Silva. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung sehen wir weiter.«

»Oh, wie furchtbar«, jammert Jenny, ohne dass jemand sie beachtet.

Der Officer nimmt Kimber am Arm. Sie hätte sich losgerissen, wenn sie nicht den strengen, warnenden Blick von Gabriel und die scharfen Züge um seinen Mund gesehen hätte. Jeder einzelne Nerv in ihrem Körper schreit danach, sich zu widersetzen, sich erneut auf den selbstgefälligen Bastard zu stürzen, der immer noch an den Türrahmen gelehnt dasitzt und sich den Ellbogen reibt. Zähneknirschend hält sie sich zurück.

»Ich komme gleich nach«, sagt Gabriel in dringlichem Ton. »Alles wird gut, das verspreche ich dir. Sie werden dich ein oder zwei Stunden dabehalten. Ich bin gleich da.«

Benommen überlässt sie Gabriel ihre Handtasche und die Reisetasche. »Wo ist dein Führerschein?«, will er wissen. »Hast du ihn dabei?«

Sie nickt. Die Luft hängt feuchtwarm über dem heißen Augustabend im Mittleren Westen. Dennoch beginnt sie zu frösteln, aber die Kälte kommt nicht von außen, sie steigt aus den Knochen in ihr auf.

Das darf alles nicht wahr sein.

Der groß gewachsene, schweigsame Beamte verzichtet darauf, ihr Handschellen anzulegen. Er hält sie auf dem Weg zum Streifenwagen fest am Arm. Erst jetzt fällt ihr auf, dass weder er noch Officer Maby die Blinklichter auf den Streifenwagen ausgeschaltet haben. Ihr Leben ist zur Seifenoper geworden.

Jetzt seht euch das bloß mal an!

Moment, nein. Seht bitte nicht her. Es ist zu beschämend.

Sie möchte ihr Gesicht verbergen, wie es die Angeklagten in den Nachrichten tun, wenn sie mit einer Jacke oder Zeitung über dem Kopf zur Verhandlung geführt werden. Alle beobachten sie: Gabriel, Jenny, Officer Maby. Die Nachbarn hinter ihren Gardinen und der Mann in der Tür.

»Ich war da. Ich habe gesehen, was du getan hast.«

Aber wo? Wann?

SECHS

SEPTEMBER 199_

Die erste Nachricht tauchte nach der vierten Stunde in Michelle Hannons Spind auf. Sorgfältig gefaltet und platt gedrückt, so dass sie durch einen Lüftungsschlitz ihres Schranks hineinrutschen konnte. Seit sie sechzehn war, fand sie Zettelchenschreiben einfach nur albern und eher den Neulingen an der Schule, wie ihre Schwester Kimber einer war, angemessen. Sie und ihre Freunde aber schoben einander noch Nachrichten in die Spinde, wenn es sich zwischen den Unterrichtsstunden nicht ergeben hatte, wichtige Informationen auszutauschen: über eine Party nach der Schule oder den neuesten Klatsch, der keinen Aufschub duldete.

Das hier hatte aber mit einer Party nichts zu tun.

Weißt du, wo dein Vater heute Abend ist? Ich schon.

Die Nachricht war auf eine aus einem normalen Collegeheft herausgerissene Seite geschrieben worden. Mittelbreite Lineatur mit blauen, waagerechten Linien und einem dünnen roten, senkrechten Streifen am linken Rand. Sie wendete das Blatt, um zu sehen, ob auch auf der Rückseite etwas stand. Aber außer diesen beiden kurzen Sätzen in einer ihr unbekannten Handschrift war es leer.

Sie schaute sich zu beiden Seiten des belebten Gangs um, konnte aber niemanden entdecken, der sie vielleicht beobachtete. Was für eine seltsame Frage, die ihr da gestellt wurde. Andererseits aber auch keine, die sie beantworten musste. Ihr kam es eher so vor, als wollte jemand sie ärgern. Ich weiß etwas, was du nicht weißt!

So harmlos sie auf den ersten Blick wirkte, so sehr machte ihr die Nachricht Angst.

Alle mochten ihren Vater. Ike Hannon gehörte zu den stets froh gestimmten, gut aussehenden Männern, um den ihre Freunde sie so sehr beneideten. Deren eigenen übergewichtigen, bebrillten, alkoholisierten oder einfach nur sterbenslangweiligen Vater galt es um jeden Preis zu verstecken. Auf keinen Fall durften sie gesehen werden, wenn sie ihre Söhne und Töchter vor der Schule absetzten oder zu Partys brachten. Auch ihre Begleitung beim Tanzen oder auf Ausflügen war nicht erwünscht. Ike Hannon behandelte ihre Freunde wie Erwachsene, erzählte Witze, die gerade schlüpfrig genug waren, um sie erröten zu lassen, und überraschte sie mit Pizza, wenn sie sich zum Lernen im Haus der Hannons zusammengefunden hatten. Er war der Dad, der an Wochenenden richtige Jeans statt Papa-Jeans trug und sich über seinen Musikgeschmack in den sechziger Jahren amüsierte. Ihm hatten sie es zu verdanken, dass sie Petula Clark und die Monkees kannten. Er erzählte ihnen, dass er die Beatles für überbewertet hielt und JFK ein schrecklicher Präsident gewesen war, so dass sie ihn alle für cool und subversiv hielten, während die anderen Eltern von ihm irritiert waren. Michelles Mutter war immer toll angezogen und hübscher als die biederen Mütter der anderen. Sie verdrehte nur die Augen, lächelte nachsichtig und stopfte sie mit selbst gemachten Keksen voll.

Inzwischen lud Michelle ihre Freunde seltener ein, besonders wenn sie wusste, dass ihr Vater zu Hause und nicht beruflich unterwegs war. Er war wie ein Schauspieler, der das Publikum liebte. Auch sie war beliebt, erkannte aber, dass er auf eine Weise Aufmerksamkeit heischte, die ihr fremd war. Machte es sie zu einem schlechten Menschen, wenn sie hin und wieder das Bedürfnis hatte, ihm diese Aufmerksamkeit zu entziehen? Vielleicht. Denn obwohl sie ihn liebte und wusste, wie sehr auch er sie liebte, war ihr schon lange der Verdacht gekommen, dass ihn in mancherlei Hinsicht von einem Teenager nichts unterschied.

Nach dem Treffen des Beta-Clubs an jenem Nachmittag ging sie zu Fuß die halbe Meile zu Lucindas Steak-and-Chop-House, in dem sie zwei Abende in der Woche und samstags kellnerte. Den langen schwarzen Rock, die weiße Bluse und die schwarzen Ballerinas hatte sie im Rucksack verstaut. Ihre Mutter zeigte wenig Verständnis dafür, dass sie in einem Restaurant arbeitete, aber Michelle wollte ihr eigenes Geld verdienen. Der einzige Nachteil war, dass sie, wenn sie nach der Arbeit noch ausging, die Hänseleien ihrer Freunde über sich ergehen lassen musste, die behaupteten, sie würde nach Steak riechen.

Um 9:35 Uhr an diesem Abend verließ sie das Steakhaus durch den Hinterausgang, wo sie ihren Vater erwartete, der sie mit ihrem alten Jeep Wagoneer abholen sollte. Stattdessen stand der neue Audi-Kombi ihrer Mutter auf dem Parkplatz – ein Geburtstagsgeschenk von Mimi und Großvater. Ihre Mutter winkte ihr zu und stieg aus. Der Schein der nostalgischen Außenbeleuchtung des Restaurants tauchte das Weiß ihrer maßgeschneiderten Bluse in ein warmes Ahorngold, und Michelle erkannte schemenhaft das Chrysanthemenmuster vorn auf dem Damaststoff.

»Ich dachte, du würdest vielleicht gerne selbst fahren. Dann kannst du ein wenig üben.« Ihre Mutter hatte das Haar an diesem Abend zu einem lockeren Pferdeschwanz zurückgebunden, so dass sie fast aussah wie Michelle.

»Super.« Michelle verstaute ihre Sachen auf dem Rücksitz, während ihre Mutter zur Beifahrerseite ging. Sie legte den Sicherheitsgurt an und stellte die Spiegel richtig ein, da sie wusste, dass ihre Mutter sie beobachten würde. Erst nachdem sie ein Stück gefahren waren, kam sie auf ihren Vater zu sprechen.

»Ich dachte, Dad würde mich heute abholen.« Michelle warf einen verstohlenen Blick zur Seite, konnte aber keine Reaktion ausmachen.

Ihre Mutter zuckte mit den Schultern und sah weiter geradeaus. »Pass auf, da kommt ein Lastwagen von rechts. Und gleich dahinter noch ein Wagen.«

Michelle ging vom Gas.

»Ach, du kennst doch deinen Vater. Er hat morgen sehr frühe Termine, deshalb ist er nach Springfield gefahren und hat sich im Ramada ein Zimmer genommen. Ich weiß nicht, wie jemand ständig die Nacht in solchen Hotels verbringen kann, aber es macht ihm nichts aus. Er arbeitet so viel.«

SIEBEN

Kimber hat den sauren Geschmack des abgestandenen Kaffees aus dem Justizgebäude im Mund und in der Nase den Gestank von Desinfektionsmittel aus der Arrestzelle. Der Motor von Gabriels BMW ist leise, am liebsten würde sie die Augen schließen, sich im weichen Ledersitz einrollen und ein Jahr lang schlafen. Aber sie ist hellwach und schaut heimlich immer wieder in den Seitenspiegel, um sich zu vergewissern, dass ihnen niemand folgt. Nach dem körperlichen Kontakt mit Lance Wilson kommt es ihr vor, als würde etwas an ihr kleben. Als würde sie seine Gegenwart nie wieder los.

Zu Diana und Kyle ist es nicht weit. Den größten Teil der Fahrt verbringt Gabriel damit, sie zu überreden, bei ihm zu wohnen, bis Lance Wilson das Haus verlassen hat.

»Du wärst ungestört. Niemand weiß, dass du da bist. Das Gästezimmer ist absolut ruhig.«

»Diana würde keine Absage akzeptieren. Aber nett von dir, danke.« Sie nähme seine Einladung eigentlich gern an, widersteht der Versuchung jedoch, denn die Schuld, die jedes Mal an ihr nagt, wenn sie ihn ansieht, ist zu schmerzhaft.

Nach einigen Minuten unausgesprochener Uneinigkeit auf beiden Seiten gibt er sich geschlagen.

»Mein Angebot steht, für den Fall, dass du dich dort nicht wohlfühlen solltest.« Er spannt den Kiefer an. Sie vermutet, dass er aus Enttäuschung die Zähne zusammenbeißt. Es war eine lange Nacht.

Während sie sich dem Haus der Christies nähern, werden die Straßen schmaler und die Häuser größer. Sie fahren zwischen einem Paar strahlend weißer Barrieren hindurch, die nur unvollkommen die als PRIVAT gekennzeichnete Straße absperren. Die Gegend sieht aus wie eine mit hohen Bäumen bewachsene, gepflegte Parklandschaft. Die Häuser, alle durch landschaftlich wohlgestaltete Areale großzügig voneinander getrennt, präsentieren sich im Stil hochherrschaftlicher Villen mit Säulenportalen als weit ausgreifende, mit schmalen Fensterbändern versehene Bauwerke aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, gelegentlich auch als stuckverzierte Gebilde von zweifelhaftem Geschmack. Einige Anwesen grenzen sich durch niedrige, sich windende Steinmauern ab, die aussehen, als wären sie schon vor den Häusern selbst da gewesen. Die Gegend ist die wohlhabendste in St. Louis, deren eigentliche Mauern, dessen ist Kimber sich sicher, gar nicht zu sehen sind. Jedes Mal wenn sie herkommt, fühlt sie sich fehl am Platze. Entweder trägt sie ihr Kleid zu kurz, hat die Fingernägel in der falschen Farbe lackiert oder sich für zu hohe Absätze entschieden.

Gabriel steuert den BMW auf die Einfahrt zu Dianas und Kyles Haus zu, das den Namen Windrows trägt und in den zwanziger Jahren von einem Kaufhausbesitzer und seiner adeligen englischen Frau errichtet wurde. Das Mauerwerk besteht aus großen, abgerundeten Steinen in Brauntönen, von Schokoladenbraun über Siena bis hin zu Mittelbraun, der Bau erinnert an ein zu groß geratenes Cottage, wie von einem Kind entworfen, das nicht wusste, wann es aufhören sollte. Zwei Stockwerke liegen an der einen Seite (zählt man das in den Hang gebaute Untergeschoss mit, sind es sogar drei) und ein lang gezogener, flacher Flügel auf der anderen Seite, in dem die Küche und das Hallenbad untergebracht sind. Der Pool glitzert hinter einer Glaswand aus riesigen Schiebetüren, die sich zur rückwärtigen Terrasse öffnen lassen. Beim Renovieren haben Diana und Kyle beschlossen, die alten Stabkreuzfenster in den Räumen für offizielle Anlässe auf der Vorderseite zu erhalten. Den ganzen hinteren Trakt zu dem knapp einen Hektar großen, am Hang liegenden Garten hinaus haben sie komplett umgebaut.

Kimber kann sich nicht vorstellen, dass Lance Wilson hierherkommt. Es ist wie eine andere Welt.

Regentropfen drücken die Äste über der Einfahrt herab, und die Schwüle im Auto steigt schlagartig an, nachdem Gabriel den Motor abgestellt hat.

»Ich bringe dir deine Sachen rein«, sagt er unterkühlt.

»Gabriel, bitte. Diana freut sich darüber, dass ich herkomme. Du möchtest mich nicht wirklich in deinem Apartment haben. Aber ich weiß deine Freundlichkeit zu schätzen.«

Er zuckt mit den Schultern. »Du hast doch mich verlassen. Schon vergessen?« Der harte Klang in seiner Stimme lässt ihre Schuldgefühle noch stärker werden. Zu erschöpft, um zu widersprechen, steigt sie aus.

Ein kleines Mädchen mit hellbraunen, hüpfenden Zöpfen kommt um den Küchentrakt des Hauses herumgelaufen. Kimber holt tief Luft, richtet ihr ungekämmtes Haar und weiß, wie furchtbar sie aussieht. Das Mädchen, Hadley, ist Dianas Tochter, und Kimber ist Hadleys Lieblingstante. Bei Gabriels Anblick bleibt Hadley kurz verunsichert stehen. Dann eilt sie zu Kimber, nimmt ihre Hand und flüstert: »Ich habe dir Tinkerbell in dein Zimmer gelegt.«

Kimber beugt sich herab, umarmt die Kleine und bemerkt mit Staunen, wie leicht und zart sie ist. Sie kommt mehr nach ihrer Mutter als nach ihrem Vater. »Ich freu mich so, dich zu sehen.« Sie gibt Hadley einen Kuss auf die rote Wange.

»Ist er immer noch dein Freund?«

»Nein«, flüstert Kimber zurück. »Einfach nur ein Freund.«

Hadley saust um das Auto herum zu Gabriel und verkündet, dass es Blaubeer-Muffins und Joghurt zum Frühstück gibt. Dann hüpft sie wieder zum Haus zurück, ohne seine Antwort abzuwarten. Er wirkt verwirrt, aber die Andeutung eines Lächelns huscht über sein Gesicht. So ist Hadley eben.

Obwohl ihr ganzes Leben kopfzustehen scheint, erfüllen die Muffins – noch warm und mit einem Traum aus karamellisierten Blaubeeren – Kimber mit einem Gefühl unbändigen Glücks. Hadley beäugt Gabriel über den Rand ihres Saftglases hinweg, als arbeite sie an einer Entscheidung. Seit sieben oder acht Monaten hat sie Gabriel nicht mehr gesehen, und Kimber fragt sich, was sie überhaupt noch von ihm weiß.

»Geht es dir gut?« Diana drückt Kimber die Schulter, während sie ihr den Kaffee hinstellt. Der rustikale Bauerntisch, auf dem das Frühstück angerichtet ist, hat eine mokkabraune, samtig polierte Oberfläche, die einen sanften Kontrast zu den lackierten und marmorierten Flächen in der Küche bildet, die in den Farben altweiß schimmernder Perlen gehalten sind.

Diana sieht großartig aus. Wie immer, selbst wenn sie, wie jetzt, die perfekte Hausfrau und Mutter gibt. Das hellbraune Haar trägt sie wie ein Mannequin aus den sechziger Jahren mit einem türkisfarbenen Seidenschal zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden. Sich selbst kann Kimber in den farbenfrohen Lilly-Pulitzer-Kombinationen gar nicht vorstellen, die Diana so liebt. Diana hingegen mit ihren schlanken Gliedmaßen, den zarten Sommersprossen auf den Wangen, der kleinen, mädchenhaften Nase und den hellgrünen Augen scheint für das floral gemusterte Hemdkleid in Rosa, Weiß und Türkis wie gemacht zu sein. Eine Haarsträhne hat sich aus dem Pferdeschwanz gelöst und hängt lose über dem Ohr.

»Die Muffins sind köstlich.« Hadleys Gegenwart hält Kimber davon ab, von der Nacht zu erzählen, die sie hinter sich hat.

»Die Blaubeeren sind alle selbst gepflückt, kommen aber aus dem Gefrierschrank«, erklärt Hadley zu Gabriel gewandt. »Möchtest du keinen Muffin? Magst du sie nicht?«

»Gluten«, erklärt er. »In Muffins ist Gluten, und das vertrage ich nicht.«

Hadley macht große Augen. »Meine Freundin Jang-mi verträgt das auch nicht. Sie kann nicht mal auf eine Pizza vorbeikommen, weil sie davon Durchfall kriegt.«

Diana und Kimber unterdrücken ihr Lachen, aber Gabriel platzt laut los.

»Genau. So ungefähr ist das.«

Auch Hadley lacht, zieht den Kopf etwas ein und flüstert verstohlen noch einmal »Durchfall«. Während sich die anderen wieder beruhigen, freut sich Hadley immer noch über die Reaktion, die ihr Beitrag ausgelöst hat, und lacht immer weiter, bis Diana sie auffordert, einmal ganz tief durchzuatmen. Aber Hadley hört nicht auf sie. Erst als Kyle, verschwitzt vom Training und mit einem Handtuch im Nacken, die Küche betritt, beruhigt sie sich ein wenig und grinst über ihre eigene Albernheit.

»Was ist denn so lustig, meine Butterblume?«

Ohne die anderen zu begrüßen, beugt er sich zu Hadley hinab und gibt ihr einen Kuss auf den Kopf, zupft ein Stück von ihrem Muffin ab und steckt es sich in den Mund. Mit gespielter Empörung sieht sie zu ihm auf.

»He! Nimm dir selbst einen, du Muffin-Dieb.«

Kyle zieht die Nase kraus, und Hadley erwidert die Geste. »Hallo, junge Dame, den habe ich mir verdient. Eigentlich habe ich mir heute Morgen sogar schon zwei verdient. Was sagst du dazu, Mami?«

Eine Bilderbuchfamilie – mit dem vergötterten Kind, den liebevollen Neckereien und der makellosen Traumküche. Während Diana sich kopfschüttelnd ebenfalls das Grinsen verkneift, fühlt sich der Moment ohne das Retortenlachen eines unsichtbaren Studiopublikums leer an. Die Szene würde auf Kimber unecht wirken, wenn sie nicht genau wüsste, dass sie ohne Publikum genauso sind. Kyles Charme und seine Kindereien sind genauso wenig gespielt wie Dianas Hingabe. Diana liebt Kyle über alles.

Lange bevor Kimber Diana kennengelernt hat, wusste sie von Kyle, wie sehr seine Frau ihn liebte und dass auch er Diana liebte und sie nie verlassen würde.

»Gabe, altes Haus, schön, dich wiederzusehen.« Kyle nickt Gabriel zu. Kimber erwartet, dass er ihm kumpelhaft auf die Schulter klopft, denn Kyle gehört zu den Männern, die das tun. Gabriel hingegen gehört eher zu den Männern, die es zulassen, weil sie einfach zu höflich sind, um Männern wie Kyle zu sagen, dass sie sich zum Teufel scheren sollen. Stattdessen dreht Kyle sich um, nimmt sich zwei Muffins von der Theke und legt sie auf seinen Teller. Er setzt sich mit dem Rücken zu den Fenstern Kimber gegenüber an den Tisch, so dass sein dichtes, blondes Haar von einer silbrigen Aura umgeben ist.

Etwas Schelmenhaftes haftet ihm an, das so gar nicht zu Dianas übertriebenem Perfektionismus passt. Zu Kimber hat sie einmal gesagt, dass sie seine kleinen Macken um nichts auf der Welt missen wollte. »Ich hoffe nur, dass Hadley nach mir kommt. Er bringt es fertig, einer Schlange die Haut abzuschwatzen, und ich glaube nicht, dass das ein erstrebenswerter Charakterzug für eine Frau wäre. Zumindest wäre sie aber in der Lage, für sich selbst zu sorgen.«

»Also«, sagt Kyle, während er das Papier von einem Muffin zieht. »Hast du schon einen Plan, wie du den Irren aus Kimbers Haus herausbekommen willst?«

Gabriel will gerade antworten, als Kimber, die Kyles forschen Ton nicht leiden kann, das Wort ergreift. Kyle kann ein richtiger Grobian sein. Nicht zuletzt ein Grund, warum seine Baufirma so erfolgreich ist. »Wir werden beweisen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als er den Mietvertrag unterschrieben haben will, nicht mal in der Nähe des Hauses war. Und Gabriel wird vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken, die ihn zum Auszug zwingt, bis die Angelegenheit geregelt ist.«

Zum ersten Mal, seit er hereingekommen ist, sieht Kyle sie an. Etwas Provozierendes liegt in seinem Blick.

»Du sollst den Mistkerl verprügelt haben, habe ich gehört. Respekt.«

»Daddy hat Mistkerl gesagt!«

»Hadley.« Die Strenge in Dianas Stimme lässt Hadley verstummen. Aber sie grinst trotzdem.