Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

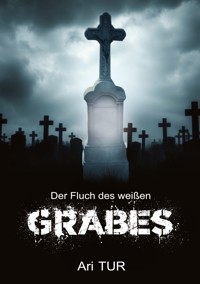

Der historische Kriminalroman "Der Fluch des weißen Grabes" basiert auf tatsächlichen Begebenheiten, die mit einem bestialischen Mord an einem zehnjährigen Mädchen im Jahr 1903 in dem saarländischen Bergarbeiterdorf Quierschied beginnen. Der junge Journalist Max Schröder geht auf Spurensuche nach dem Mörder und stößt als Fremder im dörflichen Milieu schnell an seine Grenzen. Umso näher er dem wahren Täter kommt, umso größer wird die Ablehnung in dessen privatem Umfeld, die sogar in Hass gegen den recherchierenden Zeitungsmann umschlägt. Der vermeintliche Mörder wird von Familie, Nachbarn und Kameraden geschützt - die Tat am Ende einem jüdischen Metzger angelastet. Doch Max Schröder lässt sich nicht beirren. Er schwört, den wahren Täter zu entlarven, doch es scheint ein Fluch über dem weißen Grab des ermordeten Kindes zu liegen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BuchbeschreibungDer historische Kriminalroman "Der Fluch des weißen Grabes" basiert auf tatsächlichen Begebenheiten, die mit einem bestialischen Mord an einem zehnjährigen Mädchen im Jahr 1903 in dem saarländischen Bergarbeiterdorf Quierschied beginnen. Der junge Journalist Max Schröder geht auf Spurensuche nach dem Mörder und stößt als Fremder im dörflichen Milieu schnell an seine Grenzen. Je näher er dem wahren Täter kommt, desto größer wird die Ablehnung in dessen privatem Umfeld, die sogar in Hass gegen den recherchierenden Zeitungsmann umschlägt. Der vermeintliche Mörder wird von Familie, Nachbarn und Kameraden geschützt - die Tat am Ende einem jüdischen Metzger angelastet. Doch Max Schröder lässt sich nicht beirren. Er schwört, den wahren Täter zu entlarven, doch es scheint ein Fluch über dem weißen Grab des ermordeten Kindes zu liegen ...

Über den Autor

Ari TUR ist promovierter Vorderasiatischer Archäologe und Altorientalist und hat zudem 25 Jahre lang in einem Medienunternehmen gearbeitet. Seit 2015 ist er als freier Schriftsteller tätig.

in memoriam Gertrud Lenhoff * 1. März 1893 † 21. März 1903

Inhaltsverzeichnis

1: Einführung

2: Prolog – 21.03.1953

3: Komm, Mädel, komm– 21.03.1903

4: Witwenschicksal – 29.10.1885

5: Hasenbrot – 11.05.1894

6: Der Sündenpfuhl – 15.05.1894

7: Der Schandfleck – 20.05.1894

8: Lästerzungen – 10.03.1895

9: Bergmannshochzeit – 02.10.1899

10: Glück auf! – 03.10.1899

11: Arschleder – 20.11.1899

12: Jockels Wirtschaft – 26.07.1902

13: Der Neue – 21.03.1903

14: Berliner Duft – 21.03.1903

15: Muttersprache – 22.03.1903

16: Vermisst – 23.03.1903

17: Die Gerüchteküche – 23.03.1903

18: Der Gendarm – 23.03.1903

19: Eine Bestie geht um – 23.03.1903

20: Der Staatsanwalt – 23.03.1903

21: Die Fahndung – 23.03.1903

22: Der Seelentröster – 23.03.1903

23: Der Pakt – 23.03.1903

24: Das Verhör – 23.03.1903

25: Dorftratsch – 23.03.1903

26: Kampf der Schlagzeilen – 24.03.1903

27: Geruch des Todes – 24.03.1903

28: Lustmord? – 26.03.1903

29: Modenschau – 26.03.1903

30: Buch mit drei Siegeln – 26.03.1903

31: Das Beichtgeheimnis – 26.03.1903

32: Riesige Belohnung – 26.03.1903

33: Wand des Schweigens – 27.03.1903

34: Krieg der Verleger – 28.03.1903

35: Unperson – 30.03.1903

36: Ein roher Bursche – 31.03.1903

37: Der Leichenzug – 01.04.1903

38: Neue Entwicklungen – 02.04.1903

39: Die Tatwaffen – 03.04.1903

40: Erdrückende Beweise – 04.04.1903

41: Die Verhaftungswelle – 25.04.1903

42: Blutmond – 03.05.1903

43: Hals in der Schlinge – 14.05.1903

44: Die Warnung - 15.05.1903

45: Rat zumSchabbat - 23.05.1903

46: Josephs Abschied - 26.05.1903

47: Sühnegeld - 23.10.1903

48: Das weiße Grab - 25.10.1903

49: Auf freiemFuß! – 27.10.1903

50: Falsches Gerücht – 25.11.1904

51: Erneute Verhaftung – 12.05.1905

52: Letztes Lebewohl – 24.05.1905

53: Berliner Luft – 22.06.1905

54: Schwarze Post – 28.07.1914

55: Mobilmachung – 03.08.1914

56: Zeitung aus Amerika – 30.12.1914

57: AmAbgrund – 11.11.1918

58: Spurensuche – 14.11.1918

59: Shalom – 15.11.1918

60: Heim ins Reich – 12. / 13.01.1935

61: Flucht aus Quierschied – 14.01.1935

62: Ritualmord – 27.04.1937

63: Kristall kracht – 09.11.1938

64: Das Vermächtnis – 06.03.1954

65: Epilog – 27.05.2020

66: Genealogie der Hauptpersonen

67: Abbildungsverzeichnis

68: Literaturverzeichnis

69: Danksagung

2: Prolog – 21.03.1953

Karfreitag, 21. März 1953

Mit quietschenden Bremsen stoppt der pechschwarze Citroën A 7 am Straßenrand der holprigen Straße. Der Chauffeur, ein Mann Mitte vierzig, dessen aufgedunsene Wangen mit ihren gelblich schimmernden Bartsprießen an ein abgemähtes Stoppelfeld erinnern, zieht die Handbremse, die ratternd einrastet. Mit seiner Rechten zeigt er auf ein verrostetes Eisentor, das ein paar Schritte entfernt windschief in einer schulterhohen Mauer hängt. Er wendet sich um und ächzt ein wenig, als er seinen massigen Oberkörper in Position bringt. Mit ausdruckslosen Augen mustert er seine beiden Fahrgäste auf dem riesigen Rücksitz.

Abb. 1: Citroën A 7

»Ei, do is de Ingang zum Friedhof. Soll ich waade?«, fragt er mit gelangweilter Stimme. Seine Glupschaugen wandern von dem jungen Mann zu einem wesentlich älteren Herrn in feinem Zwirn im Fond des Wagens. Der nickt ihm zu und entgegnet mit leiser Stimme:

»Bitte, warten Sie hier. Es wird nicht lange dauern. Wir besuchen nur schnell ein Grab und sind gleich zurück.« Missmutig brummend wendet sich der Fahrer ab und klopft ungeduldig mit den Fingern auf das Lenkrad, während seine beiden Fahrgäste aussteigen.

»Onkel Max, was hat der Kerl gerade gesagt? Ich habe kein Wort verstanden – außer Friedhof?« Der Ältere hustet und hält sich dabei ein Taschentuch vor den Mund.

»Er sagte: Dort ist der Eingang zum Friedhof. Soll ich warten?«, übersetzt sein Onkel schmunzelnd. Der alte Herr steckt das Schnupftuch zurück, überprüft noch einmal den Sitz seiner Krawatte und streicht über die Taschen seines knielangen Wollmantels, bevor er seinen Neffen, einem jungen Mann Anfang zwanzig, auffordert:

»Komm Moritz, lass uns gehen, bevor er uns davonfährt!«

Auf einen Gehstock mit silbernem Knauf gestützt, setzt sich der Alte hüstelnd in Bewegung.

»Onkel, du machst ein richtiges Geheimnis aus unserem Besuch im Saargebiet. Willst du mir nicht endlich verraten, was wir in diesem gottverlassenen Nest namens Quierschied zu suchen haben? Und nun führst du mich auch noch auf einen Friedhof. Haben wir deshalb all diese Anträge für Passierscheine gestellt, um von Bonn aus einen Friedhof in der französischen Besatzungszone zu besuchen?«

»Sei nicht so ungehalten, mein Junge! Gleich eröffne ich dir das Geheimnis«, beschwichtigt ihn der Ältere und schiebt ihn durch ein großes Tor mit eisernen Gitterstäben. Sie betreten einen steinigen Weg, von dem aus schmale Pfade rechts und links abzweigen.

»Willst du zu dem Leichenhaus da vorne?«, erkundigt sich Moritz zaghaft.

Onkel Max schüttelt den Kopf und zieht ihn am Ärmel weiter. Ein Grab reiht sich an das andere. Verwitterte Holzkreuze wechseln sich mit Moos bewachsenen Steinmalen entlang der schmalen Trampelpfade ab. Nur wenige Gräber sind mit Blumen geschmückt.

»Bitte rechts hinunter. Siehst du am Ende des Weges das weiße Grabmonument, das alle anderen überragt? Das ist unser Ziel.«

»In diesem Bereich sind ja nur Kindergräber«, stellt Moritz im Vorbeilaufen fest. Sein Onkel nickt nur stumm.

»Liegt hier etwa ein Kind aus unserer Verwandtschaft begraben?«, will sein Neffe wissen.

»Nein, mein Junge«, antwortet der Ältere mit erstickter Stimme, als sie vor dem glänzend weißen Steinmonument eines Kindergrabes stehen. Die Augen von Moritz hängen an der Inschrift, die in altertümlichen Lettern in eine weiße Marmorplatte eingraviert sind:

Hier ruht in Gott

un. liebe Tochter

Gerdrut

Lenhoff

geb. 1. März 1893

ermordet aufgefun.

am 21. März 1903

»Das Mädchen, das hier begraben liegt, wurde ermordet?« Der fragende Blick des jungen Mannes trifft den Alten wie ein Stich ins Herz. Mit tränenerstickter Stimme antwortet er:

»Ja! Dies ist das Mahnmal eines ungesühnten Mordes. Und ich bin schuld, dass der wahre Mörder seinerzeit nicht seiner gerechten Strafe zugeführt wurde.«

»Aber Onkel, wieso sollst du an dem Mord eines Mädchens aus dem Saargebiet verantwortlich sein? Du stammst doch aus Berlin und hast schon vor Beginn des Krieges in Bonn gewohnt.«

»Das ist eine lange Geschichte, mein Junge«, stöhnt der Betagte. »Ich habe am Tag der Beerdigung des Mädchens geschworen, den Täter dingfest zu machen. Doch ich habe versagt, weil ich den wahren Mörder nicht zur Strecke gebracht habe. Das lastet auf mir wie eine große Schuld.« Der Alte beginnt erneut zu husten. Dieses Mal ist der Anfall noch wesentlich heftiger als vor wenigen Minuten. Als er zu wanken beginnt, stützt ihn sein Neffe mit seinem linken Arm.

»Lass uns zum Auto zurückkehren. Du musst dich schonen, Onkel Max!«

»Ich möchte noch einen kurzen Moment hier verweilen«, stößt der Angesprochene kurzatmig hervor. »Ich möchte mich von der Kleinen verabschieden, denn es wird der letzte Besuch sein, den ich ihr abstatten werde.«

»Onkel, es ist zwar heute ein sonniger Frühlingstag, aber hier oben, hoch über dem Dorf, zieht es doch ganz schön! Der Wind ist zu kühl für dich – wir sollten gehen! Mir ist es schleierhaft, warum du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, nur um heute hierher zu kommen.« Der Alte räuspert sich und zeigt mit seinem Gehstock auf die Inschrift auf der schneeweißen Marmorplatte. Moritz stockt der Atem, als er erneut das Todesdatum erblickt:

»Nun verstehe ich!«, beginnt er zu stottern. »Die Kleine wurde auf den Tag genau vor fünfzig Jahren umgebracht! Deshalb hast du unbedingt heute, am 21. März, hierher gewollt.«

Sein Oheim nickt.

»Ich habe das Ungeheuer, das dieses Kind auf dem Gewissen hat, nicht überführt. Das lastet wie ein schwerer Mühlstein auf meinem Gewissen.«

»Aber dich trifft doch keine Schuld an dem Tod des Mädchens – oder doch?«, erkundigt sich Moritz vorsichtig.

Sein Onkel seufzt:

»Nein, nein. Ich trage keine direkte Verantwortung, aber ich fühle mich schuldig, weil ich meinen Schwur nicht eingelöst habe.«

Wieder schüttelt den Alten ein Hustenanfall, weshalb er erneut das blütenweiße Taschentuch vor den Mund hält, das sich in kurzer Zeit blutrot färbt.

»Nun reicht es aber wirklich, Onkel! Das ist alles zu viel für dich. Lass uns endlich gehen!« Die Stimme des jungen Mannes lässt keine Widerrede zu.

»Lebe wohl, kleine Gertrud«, flüstert der Alte. »Ich folge dir schon bald in die Ewigkeit.«

»Rede keinen Unsinn!«, widerspricht sein Neffe. »Du bist gerade einmal vierundsiebzig Jahre alt! Wir werden noch eine lange Zeit miteinander verbringen.«

Der Alte wirft einen wehmütigen Blick auf das weiße Grabmal und berührt im Vorbeigehen mit seiner Linken noch einmal das Kreuz, das in der Frühlingssonne wie ein mahnender Gedenkstein über Gertruds letzter Ruhestätte glänzt. Die Schritte zum Ausgang des Friedhofs fallen ihm immer schwerer. Ohne die Unterstützung seines Neffen wäre es ihm unmöglich gewesen, es aus eigenen Kräften bis zum Auto zu schaffen.

Lässig lehnt der Chauffeur an seinem Fahrzeug. Eine selbst gedrehte Zigarette hängt in seinem linken Mundwinkel, während er den Qualm aus seinen Nasenlöchern bläst. Als er seine beiden Fahrgäste kommen sieht, nimmt er noch einmal einen kräftigen Zug und schnippt danach den Stummel in weitem Bogen von sich.

»Ei saa mol! Hat dei Alda schlapp gemacht?«

Moritz, der seinen Onkel mit seiner Linken beim Gehen stützen muss, wirft ihm einen verächtlichen Blick zu:

»Reden Sie nicht so abfällig über meinen Onkel! Er ist ein renommierter Journalist und hat in seinem Leben mit Sicherheit mehr geleistet als Sie.«

»Ei Bürschje, nemm dei Maul nitt so voll! Vonn so ennem Halbstarke in

Niedebuxxe loss isch ma nix sahn!«

Der Alte rappelt sich noch einmal auf:

»Sie setzen sich sofort ans Steuer und bringen uns zurück nach Saarbrücken! Auch wenn mein Neffe eine neumodische Nietenhose trägt, so haben Sie ihn dennoch mit Respekt zu behandeln!«

Ein heftiger Hustenanfall lässt ihn um Atem ringen. Moritz bugsiert ihn auf die Rückbank des Citroëns. Dort sackt der Alte in sich zusammen und röchelt. Mit zittrigen Händen greift er in die Innentasche seines Mantels und zieht ein Büchlein hervor.

»Mein Vermächtnis«, flüstert er seinem Neffen zu.

Behutsam streicht er mit seiner Linken über den Ledereinband, so, als wolle er den Inhalt des Druckwerks vor Schaden bewahren.

»Deinem Vater konnte ich meine Niederschrift nicht mehr übergeben. Der verdammte Krieg hat ihn uns genommen, wie auch deine Mutter. Deshalb möchte ich dir, lieber Moritz, diese Aufzeichnungen hinterlassen. Meine Lebensuhr ist abgelaufen, doch du bist jung und voller Elan. Hier, am weißen Grabmal von Quierschied, bitte ich dich darum, meine Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen. Meine jahrelangen Recherchen sollen nicht umsonst gewesen sein. Der grässliche Mord an Gertrud darf nicht in Vergessenheit geraten. Es ist ein letzter Versuch, meinen Schwur, den wahren Mörder zu entlarven, mit deiner Hilfe zu verwirklichen.«

Er drückt seinem Neffen das Büchlein in die Hand, der es mit klopfendem Herzen entgegennimmt.

»Aber Onkel, wie soll ausgerechnet ich einem Mörder auf die Spur kommen?«

Der Alte lächelt geheimnisvoll:

»Du bist der Einzige, der meinen Wunsch erfüllen kann. Meine Sehkraft hat in den letzten Wochen stark nachgelassen und ich fühle mich schwach, doch du bist voller Leben. Ich bitte dich als mein einzig noch lebender Anverwandter darum, meinen Schwur, den ich vor fünfzig Jahren am weißen Grab geleistet habe, zu vollenden. Rette meine Aufzeichnungen für die Nachwelt! Mache daraus ein Buch, damit die kleine Gertrud wenigstens darin fortlebt. Mir wird das nicht mehr vergönnt sein.«

Ein schwerer Hustenanfall unterbricht seine Rede.

»Es ist Zeit zu gehen!«

Der Alte schließt die Augen. Moritz starrt wie versteinert auf das Buch, das Vermächtnis seines Onkels, schlägt es auf und beginnt, noch auf der Fahrt zu lesen.

»Am Rand hast du häufig Anmerkungen in anderer Farbe gemacht«, stellt Moritz fest.

»Die sind wichtig«, antwortet Max mit brechender Stimme. »Es sind Kommentare und meine ganz eigenen Rückschlüsse auf den Mord an dem Mädchen und die daraus resultierenden Ereignisse in den Jahren danach.«

Max holt noch einmal tief Luft und ergänzt im Flüsterton:

»Ich habe sie deshalb farblich markiert.«

Der aufjaulende Motor des Fahrzeugs übertönt seine Stimme. Die ausgeleierte Federung bringt das Auto auf der holprigen Straßendecke zum Schaukeln wie ein Schiff bei schwerem Seegang. Mit harten Schlägen versinkt eines der Räder auch hin und wieder krachend in einem der zahllosen Schlaglöcher. Moritz bemüht sich, das Büchlein trotz der Schaukelei gerade zu halten, um den Zeilen seines Onkels zu folgen.

Die Ereignisse nehmen im Frühjahr des Jahres 1903 ihren Lauf.

3: Komm, Mädel, komm – 21.03.1903

Samstag, 21. März 1903

Die Monate Januar und Februar des Jahres 1903 sind extrem kalt. Noch im März hat sich Väterchen Frost nicht zurückgezogen und haucht unentwegt seinen eisigen Atem in die Gesichter der Menschen. Endlich, nach vier verregneten Tagen, hat die Sonne ein Erbarmen und schickt am

21. März – pünktlich zum Frühlingsbeginn – ihre wärmenden Strahlen zur Erde. In Quierschied, einem Dorf im Saargebiet, in der Nähe der Stadt Saarbrücken, lockt sie die Kinder zum Spielen auf die Gassen. Auch im Quierschieder Ortsteil Glashütte ist die Umgebung vom Lachen und Lärmen der Kleinen erfüllt. Erst gegen 16 Uhr, als die Nachmittagssonne ihre Kraft verliert, treibt der kühle Abendwind die Kinder in die geheizten Stuben ihrer Eltern. Schon bald wird sich die Dämmerung mit der nahenden Nacht verbünden. War die Dorfstraße gerade eben noch mit dem Geschrei spielender Kinder erfüllt, so klappert nun nur noch ein Paar genagelter Schnürschuhe aus schwarzem Leder über den mit rohen Steinen befestigten Gehsteig. Der Hall der trippelnden Schritte endet abrupt.

»Da bist du ja endlich! Ich warte schon eine ganze Weile auf dich.«

Die Worte des Mannes klingen vorwurfsvoll, als er sich dem Mädchen mit dem dunkelblonden Zopf breitbeinig in den Weg stellt. Es weicht instinktiv einen Schritt zurück, als sich die stämmige Gestalt wie aus dem Nichts vor ihr aufbaut, und den Kragen seiner Jacke nach oben schiebt.

»Vor mir brauchst du doch keine Angst zu haben! Ich beiße nicht«, lächelt er ihr zu. Die grauen Augen des Mädchens mustern ihr Gegenüber skeptisch, der seine Schiebermütze tief ins Gesicht gezogen hat.

»Gestern hast du versprochen, mir ein kleines Kaninchen zu schenken.

Den ganzen Morgen habe ich gewartet, aber du bist nicht gekommen«, antwortet sie trotzig.

»Sei nicht böse!«, beschwichtigt der Mann und setzt ein grinsendes Gesicht auf. »Ich wurde überraschend zur Frühschicht eingeteilt und konnte deshalb erst nach der Arbeit kommen. Natürlich halte ich mein Versprechen und schenke dir eines der Jungtiere.«

»Nun ist es aber zu spät«, wendet das Mädchen ein. »Meine Mutter hat mich losgeschickt, um am Waldrand Feuerholz zu sammeln. Ich muss mich beeilen, denn gleich wird es dunkel und sie braucht das Holz zum Kochen!«

»Ach, es ist doch noch hell und gar nicht weit. Der Kaninchenstall steht direkt hinter dem Haus.«

In breitem saarländischen Dialekt lockt er erneut:

»Kumm schonn, Mäde, kumm! – Komm schon, Mädel, komm!«

»Aber die Mutter ...«

Er fällt ihr ins Wort:

»Die Mutter wird schon nicht böse sein, wenn du etwas später kommst.

Es dauert ja nicht lange. Du müsstest die kleinen Kaninchen sehen! Die sind so süß! Aber gut, wenn du jetzt keine Lust hast, mitzukommen, schenke ich morgen das Jungtier einem anderen Kind.«

»Die Mutter wird mich ausschimpfen, wenn ich zu lange wegbleibe«, stöhnt die Kleine.

»Wie wäre es, wenn ich dir gleich beim Holzsammeln helfen würde?« Die Augen des Mannes glänzen und seine schmalen Lippen weiten sich. Sein schelmisches Grinsen bleibt dem Mädchen verborgen. Unsicher tippelt es von einem Bein auf das andere und spielt verlegen an seinem Zopf.

»Komm, wir besuchen zuerst den Kaninchenstall. Dort suchst du dir eins aus und danach gehen wir beide geschwind zum Waldrand. Zusammen haben wir in Windeseile mehr Holz aufgelesen als deine Mutter an zwei Tagen benötigt. Allez! Zu den Langohren! Mädel, komm!«

»Aber wirklich nur ganz kurz«, erwidert das Mädchen mit banger Stimme.

»Mach dir keine Sorgen! Deine Mutter wird staunen, wenn du nicht nur mit Holz, sondern auch noch mit einem kleinen Kaninchen nach Hause kommst.«

»Dann schnell zum Kaninchenstall!«, willigt sie ein und folgt dem Mann zur gegenüberliegenden Straßenseite. Er öffnet dort eine Gartenpforte, die sich mit leichtem Quietschen in den Angeln dreht. Das Mädchen protestiert:

»Nein, den Garten der Jeckels dürfen wir Kinder nicht betreten. Der Jeckel-Pitt hat es uns Kindern strengstens verboten. Er hat uns sogar Prügel angedroht, wenn er uns auf seinem Grundstück erwischt, denn er befürchtet, dass wir ihm die Blumen und Saatbeete zertrampeln. Weil er so garstig ist, können wir Kinder den Onkel Peter auch nicht leiden.«

»Keine Angst! Den Jeckel Peter kenne ich sehr gut. Wenn ich dabei bin, passiert dir hier nichts! Nun komm schon und lass uns gehen«, schnaubt er ein wenig ungehalten.

Ungeduldig schiebt er das Mädchen mit der Linken durch den Einlass auf das Grundstück und schaut sich noch einmal nach allen Seiten um – kein Mensch ist zu sehen. Er zieht seine Mütze noch etwas tiefer in die Stirn und tätschelt dem Mädchen den Rücken. Bei der Berührung ihrer zarten Haare beginnen seine Hände zu zittern. Sein Atem wird kürzer und geht zunehmend in ein Schnaufen über. Ist sie nicht schon eine junge Frau, sagt er zu sich selbst. Er mustert sie noch einmal ausgiebig. Groß ist sie für ihr Alter – hochgewachsen! Von Weitem könnte man sie fast für eine Erwachsene halten. Sie schaut ihn erstaunt an, als seine kräftigen Finger erneut über ihren Rücken gleiten. Vergeblich versucht sie, seinen Berührungen auszuweichen.

»Du trägst aber ein hübsches Kleidchen«, keucht er immer kurzatmiger.

»Das hat bestimmt deine Mama genäht.«

Das Mädchen nickt und streicht verlegen mit den Händen über die dunkelblaue Schürze, die ihr rotes Kleid mit den schwarzen Streifen halb verdeckt. Scheinbar zufällig streichelt er dem Mädchen erneut über das Haar und tätschelt mit einer fahrigen Bewegung ihre linke Wange.

»Oh, deine Mama ist wirklich eine tolle Schneiderin.«

Das Mädchen lächelt schüchtern und weicht einen Schritt zurück.

»Wo ist denn nun das Kaninchen?«, will das Mädchen wissen.

»Hast du noch die Zauberkugel, die ich dir vorgestern geschenkt habe?«, lenkt der Mann von ihrer Frage ab.

»Du meinst den roten Ball?«, erwidert das Kind und zieht das Spielzeug, das kaum größer ist als ein Wollknäuel, aus ihrer Kleidertasche.

Der Mann reißt ihr den Ball aus der Hand und wirft ihn mit leichtem Schwung in die Luft, um ihn mit seiner Rechten wieder geschickt aufzufangen. Noch einmal saust der Ball nach oben. Der Blick des Mädchens folgt gebannt dem Flug der Kugel, die in der Luft zu tanzen scheint und wie von Zauberhand wieder auf der schwieligen Pranke des Mannes landet.

»Jetzt du!«

Er hält dem noch zögernden Kind das Spielgerät vor die Nase.

»Nimm und lass ihn fliegen!«

Ein Lächeln huscht über das Gesicht des Mädchens. Gierig greift sie nach dem Bällchen, doch sein Gegenüber zieht blitzschnell seine Hand zurück.

»Ich verrate dir einen Zauberspruch – dann landet die magische Kugel immer wieder in deiner Hand. Hier bei den Blumenbeeten kann man nicht gut spielen. Lass uns vor den Ziegenstall gehen – dort ist mehr Platz für Kunststücke mit der Zauberkugel. Komm, Mädel, komm!«

»Aber es wird schon bald dunkel und Mutter wartet auf ihr Brennholz.«

»Ich habe eine tolle Idee!«, antwortet er. Seine Stimme bebt vor Erregung.

»Ich zeige dir, wie man die Zauberkugel fliegen lässt.«

»Meine Mutter wartet! Ich habe keine Zeit für Kunststücke«, erwidert das Mädchen trotzig. »Ich bin nur mitgekommen, weil du mir ein Kaninchen schenken wolltest.«

Die Stimme des Mannes vibriert und klettert beim Sprechen in die Höhe:

»Weißt du was? Ich zeige dir, wie man die Zauberkugel wirft, damit sie sich in das schönste Kaninchen verwandelt. Das gehört danach dir allein.«

»Ich darf es dann sofort behalten?«, hakt sie nach.

»Komm, Mädel, komm! Ich zeige dir jetzt, wie du die Zauberkugel in ein süßes Tierchen verwandelst.«

Das Mädchen hat in diesem Augenblick nur noch Augen für die rote Kugel, die der Mann auf seiner Handfläche balanciert. Lüstern grinsend wirft er das runde Ding in die Höhe und fängt es scheinbar mühelos auf.

»Siehst du – mit dem richtigen Zauberspruch kannst du das gleich auch!«

Der Mann lächelt ihr zu, hält ihr das Spielzeug vor die Nase und schiebt das Mädchen mit seiner Linken in Richtung des Ziegenstalls.

»Komm, Mädel, komm!«

Sie folgt seiner Stimme, vor allem aber dem Ball wie ein Hündchen, dem man ein Stöckchen vor die Nase hält. Als er die Tür zum Ziegenstall öffnet und sie zu sich winkt, fragt sie ihn mit großen Augen:

»Was soll ich bei den Geißen? Du wolltest doch mit mir zu den Kaninchen.«

Die Augen des Mannes haften auf der Kleinen, die ihm in diesem Augenblick gar nicht mehr so klein erscheint. Sie ist sehr groß für ihr Alter – fast schon eine Frau! Ist sie nicht die reine Unschuld? So adrett – so sauber! Er beugt sich über ihren Kopf und atmet tief ein. Ihren Haaren

– nein – ihrem ganzen Körper entströmt ein ganz besonderer Duft, der ihn magisch anzieht. Sie riecht nicht nach dem aufdringlichen Parfüm wie die Bedienung in Jockels Wirtschaft. An dem Mädchen haftet der Duft der Unschuld, was ihm im ersten Augenblick die Sinne benebelt und ihn dann doch hellwach werden lässt. Die erneute Nachfrage nach dem Kaninchen hört er schon gar nicht mehr. Er packt sie mit eisernem Griff und zerrt sie am Arm in den Stall. Der strenge Geruch der meckernden Ziege steigt Gertrud in die Nase. Wie gelähmt bleibt das Mädchen stehen, als in seiner Rechten ein Messer aufblitzt.

»Was hast du vor? Willst du das Kaninchen schlachten? Ich will sofort zu meiner Mama!«

4: Witwenschicksal – 29.10.1885

Donnerstag, 29. Oktober 1885

Das Dörfchen mit dem seltsam klingenden Namen Quierschied liegt am Rande der preußischen Rheinprovinz, ungefähr fünfzehn Kilometer vor der Stadt Saarbrücken, eingebettet in einen Talkessel, der von dichten Wäldern umgeben ist. Schmale Felder, winzige Gärten und Wiesen erstrecken sich hinter den Häusern, die sich entlang der wenigen Straßen wie Perlen an einer Schnur aneinanderreihen.

Abb. 2: Ansicht von Quierschied

Die einzige industrielle Produktionsstätte ist eine Glashütte, am Fuß eines steilen Hangs gelegen, weshalb dieser Ortsteil den Beinamen ›Glashütte‹ erhielt. Die Arbeiter errichteten ihre bescheidenen Häuschen ganz in der Nähe des Fabrikgeländes, entlang der steilen Straße in Richtung des Nachbardorfes Göttelborn. Aus Kostenersparnis wurden einige Gebäude Wand an Wand gebaut. Wer ein Heim in der Gasse dieser Reihenhäuser besaß, wohnte ›In der Reih‹.

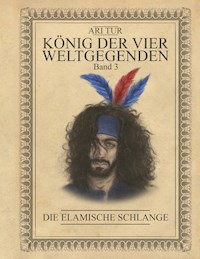

Abb. 3: Ortsplan Quierschied aus dem Jahr 1910

Die ländliche Idylle änderte sich rapide, als im Jahr 1871 die Kohlengrube Camphausen eröffnet wurde. Der Ruf des ›Schwarzen Goldes‹ lockte viele Menschen auf der Suche nach Arbeit in den Ort, zumal nur kurze Zeit später die Grube Kreuzgräben in Brefeld und die Grube Maybach den Betrieb aufnahmen. 1887 öffnete die Grube Göttelborn den Schacht. Die Einwohnerzahl Quierschieds schnellte von ursprünglich 1500 auf 3300 Bürger in die Höhe. Die Industrialisierung wälzte sich wie eine Lawine in den Ort, nahm Besitz von den Menschen und ihrer einst so beschaulichen Welt. Die Aussicht auf einen Broterwerb im Bergbau lockte Heerscharen von fremden Arbeitern in die Gemeinde. Die meisten Bergleute siedelten sich direkt neben den Häusern der Glashüttenarbeiter an – allerdings etwas bergan, um die Arbeitsstelle im Nachbarort Göttelborn schneller zu Fuß erreichen zu können.

Die besseren Verdienstmöglichkeiten unter Tage brachten auch viele Glashüttenarbeiter dazu, ihren ursprünglichen Beruf aufzugeben, um zu den Gruben abzuwandern. Der Name ›Glashütte‹ blieb diesem Ortsteil Quierschieds bis heute erhalten.

Abb. 4: Quierschieder Glashüttenarbeiter im Jahr 1887

Nur unweit vom Gelände der Glashüttenfabrik duckt sich das strohbedeckte Häuschen von Maria Wolff an den steilen Hang. Es besteht aus nur zwei kleinen, spartanisch eingerichteten Räumen. Maria Wolff fristet seit dem frühen Tod ihres Mannes mit ihrem einjährigen Sohn Peter Aloysius und der erst kürzlich geborenen Tochter Maria Elisabeth ein entbehrungsreiches Leben. Sie ist erst 24 Jahre alt, als wenige Monate zuvor ihr Ehemann Peter, ein Tagelöhner, nach längerer Krankheit im Alter von dreißig Jahren verstarb. Maria – 1861 in Buweiler geboren – gilt im Dorf von jeher als Fremde. Mit Söhnchen Peter Aloysius, einem zehnmonatigen Baby auf dem Arm – dazu im vierten Monat schwanger – stand sie damals weinend am Grab ihres Ehemannes. Von heute auf morgen hilflos, mittellos – ohne Unterstützung und ohne Zuspruch. Von den Versorgungsansprüchen der Witwen von Bergleuten oder Glashüttenarbeitern kann sie nur träumen. Maria Wolff fällt nach dem Verlust ihres Mannes ins Bodenlose. Der Einzige, der zu ihr hält, ist Nikolaus Hölzer, der beste Freund ihres Mannes. Schon als ihr Gatte todsterbenskrank darniederlag, suchte er sie nahezu täglich auf. Er versorgte die junge Mutter mit Brennholz, half ihr im Garten und steckte ihr hier und da einen Groschen zu. Er überredete sogar eine Nachbarin, Maria Wolff bei der Geburt ihres zweiten Kindes beizustehen. Auch heute ist ihr der Hölzer-Nikl, wie er von allen genannt wird, wieder behilflich:

»Ich komme gerade vom Rathaus in Heusweiler. Ich habe deine Tochter Maria Elisabeth dort angemeldet«, pustet er noch ganz außer Atem vom anstrengenden, kilometerlangen Rückweg. »Ich musste dem Standesbeamten Cloos versichern, dass ich nicht der Vater des Kindes bin.

Zunächst wollte er nicht glauben, dass der leibliche Vater des Kindes verstorben sei. Ich kam mir vor wie ein Verbrecher im Verhör. Doch irgendwann hat er die Sterbeurkunde von Peter gefunden.«

»Ich danke dir für alles, was du für uns in den letzten Monaten getan hast, lieber Nikl!«, antwortet die Wöchnerin erleichtert, während ihr Sohn Peter Aloysius die ersten Schritte auf ihn zumacht und die Arme nach ihm ausstreckt.

»Du bist für Peter wie ein Vater, lieber Nikolaus«, stellt die junge Mutter fest, doch der wehrt das Kind mit den Händen ab:

»Ich wollte es dir schon vor langer Zeit sagen, Maria. Es ist an der Zeit, dass wir unser Verhältnis beenden!«

»Welches Verhältnis?« Sie schaut ihn mit fragenden Augen an.

»Die Leute reden schon über uns. Im Dorf geht das Gerücht um, ich sei in Wirklichkeit der Vater deiner Tochter. Meine Arbeitskollegen auf der Grube machen schon Witze über mich. Täglich muss ich mich Verleumdungen erwehren. Es fallen auch böse Worte über dich: Du würdest die Trauerzeit nicht einhalten, sagt man. Kurzum, die Lästerzungen dichten uns beiden ein Verhältnis an. Das ist auch der Grund, weshalb ich künftig nicht mehr kommen werde. Ich ertrage das Gerede über uns nicht mehr!«

»Aber Nikl, lass sie doch reden! Wir beide wissen, dass es die Unwahrheit ist«, antwortet Maria mit einem Flehen in der Stimme.

»Nein Maria, mein Entschluss steht fest! Hier ist die Geburtsurkunde deiner Tochter Maria Elisabeth.«

Nikolaus legt das Papier auf den wackligen Tisch, der in der Mitte des Raumes steht und fügt noch fünf Groschen dazu.

»Das Geld kannst du behalten!«, faucht sie wütend. »Ich brauche keine Almosen!«

»Undankbares Weibsstück!«, brüllt er sie an und ist im nächsten Moment zur Tür hinaus.

»Nikolaus!«, ruft sie ihm verzweifelt hinterher. »Nikl!« – doch ihre Rufe verhallen ungehört. Schluchzend sinkt Maria auf einen Stuhl. Gerade bricht die Welt über ihr zusammen. Was soll nun aus ihr, der mittellosen Witwe mit zwei Kindern, werden?

5: Hasenbrot – 11.05.1894

Freitag, 11. Mai 1894

Im Gegensatz zu seinen Klassenkameraden, meist Söhne von Glasmachern oder Bergleuten, wächst der zehnjährige Peter Aloysius Wolff in äußerst ärmlichen Verhältnissen auf. Sein allzu früh verstorbener Vater hat seiner Mutter – außer einem reparaturbedürftigen Häuschen – nichts hinterlassen. Wie auch? Peter war noch ein Kleinkind, als sein Vater im Alter von dreißig Jahren von einer Krankheit dahingerafft wurde. An ihn hat er keinerlei Erinnerung, eher noch an den Hölzer Nikl, der einst seiner Mutter zur Seite stand, aber plötzlich aus ihrem Leben verschwand.

Seit einigen Jahren kommt nun Onkel Michel, um im Haus nach dem Rechten zu sehen. Michel Gredinger ist mit Elisabeth, der Schwester seines Vaters, verheiratet. Das Paar wohnt gleich nebenan. Verbittert betont Peters Mutter Maria, dass sie ohne die Hilfe ihres Schwagers Michel sich und ihre beiden Kinder nicht hätte durchbringen können.

Immer wieder stellt er nach dem Schichtdienst in der Grube Göttelborn einen Napf Suppe auf den Tisch oder bringt den Kindern Reste seines Frühstücks mit. Das angetrocknete Wurstbrot, verstaut in einer Blechdose, nennt er ›Hasenbrot‹. Alleine der Name lässt die Kinderherzen höherschlagen. Kein Brot der Welt schmeckt besser als Onkel Michels Hasenbrot! Peter und seine Schwester Maria Elisabeth lauern deshalb täglich darauf, dass ihr Onkel nach der Schicht zu ihnen nach Hause kommt. Es ist in diesem Augenblick fast wie zu Weihnachten, wenn er die Blechdose öffnet und die Brotreste an die Kinder verteilt.

Anfangs wurde dann auch viel gelacht, doch die Situation änderte sich schlagartig, als im Mai 1890 das vierte Kind von Onkel Michel starb, und nur ein gutes halbes Jahr später, im Januar 1891, seine Ehefrau Elisabeth ihre Augen für immer schloss. Von diesem Zeitpunkt an versorgte die Mutter von Peter Aloysius nicht nur ihre eigenen beiden Kinder, sondern auch noch den Nachwuchs von Onkel Michel. Der kam nun jeden Tag, was den Vorteil hatte, dass endlich genügend Geld vorhanden war, um sich satt zu essen. Der Nachteil entwickelte sich schleichend. Immer häufiger werden die Kinder aus dem Haus gejagt, wenn Onkel Michel von der Arbeit kommt.

»Geht spielen!«, heißt es dann. »Das ›Hasenbrot‹ bekommt ihr später, wenn ihr artig gewesen seid!«

Auch heute ist wieder ein solcher Tag, an dem Peter Aloysius auf rüde Art und Weise des Hauses verwiesen wird.

»Pass draußen auf deine Schwester und deine Cousine auf!«, wird er ermahnt.

Peter fühlt sich verraten, wenn die Tür hinter ihm ins Schloss fällt und deutlich vernehmbar der Riegel vorgeschoben wird.

»Warum müssen wir in letzter Zeit immer vor die Tür, wenn Onkel Michel kommt?«, fragt Maria Elisabeth ihren älteren Bruder.

»Ach, halt’s Maul!«, würgt Peter unwirsch die Frage ab. »Woher soll ich das wissen?«

6: Der Sündenpfuhl – 15.05.1894

Dienstag, 15. Mai 1894

Peter Aloysius hat eine sehr unruhige Nacht verbracht. Kein Wunder, denn im Traum erschien ihm sein Lehrer, den erhobenen Rohrstock in der Hand. Nur widerwillig geht er in letzter Zeit zur Schule, weil alle auf ihm herumhacken. Seine Mutter ist keine Ausnahme:

»Iss!«, fordert sie ihn in strengem Ton auf. Wie vor jedem morgendlichen Schulgang schiebt sie ihm einen Blechteller über den Tisch, in dem in einer Lache Ziegenmilch eine vertrocknete Brotkante schwimmt. Wie er diesen unappetitlichen Fraß hasst, dessen säuerlicher Geruch ihm in die Nase steigt. Inständig hofft er, dass heute Nachmittag Onkel Michel ihm ein Stück Hasenbrot anbietet.

»Du isst jetzt auf! Wir haben nichts anderes«, herrscht ihn seine Mutter an. »Anschließend begleitest du deine Schwester zur Schule! Wage es ja nicht, ohne sie loszulaufen!«

»Aber Mama, die anderen Jungs lachen schon über mich, wenn ich mit meiner kleinen Schwester zur Schule komme.«

Die Ohrfeige seiner Mutter trifft ihn unverhofft.

»Immer nur Widerworte!«, wettert sie. »Habe ich es nicht schwer genug, euch beide ohne Vater durchzubringen? Und nun muss ich mich auch noch um die Kinder von Onkel Michel kümmern!«

Peter blickt in das verhärmte Gesicht seiner Mutter. Ihre schwarzen Haare hängen ihr wie wildes Stroh in die Stirn. Schon lange kommt kein gutes Wort mehr über ihre Lippen, geschweige denn ein Lächeln. Das entbehrungsreiche Leben hat ihr tiefe Furchen ins Gesicht gegraben.

Sobald sie das Haus verlässt, verbirgt sie ihre Sorgenfalten unter einem Kopftuch, das sie unter dem Kinn zusammenknotet. Mühsam ernährt sie sich und ihre beiden Kinder. Auch an diesem Morgen gibt es wieder einmal nur eine mit Wasser verdünnte Milchsuppe. Peter hat noch nicht ausgelöffelt, als seine Mutter der Jüngeren einen Brotkanten zuschiebt.

Gierig greift er zu, doch seine Mutter schlägt ihm auf die Finger:

»Das ist für deine Schwester! Die muss noch wachsen!«

»Immer kriegt Maria Elisabeth die besten Brocken. Mich lässt du schon wieder hungrig zur Schule gehen!«

Die Backpfeife der Mutter steckt Peter weg. Er bemerkt den Schlag schon gar nicht mehr, sondern schaut voller Neid auf seine Schwester, die das Brot genüsslich verzehrt.

»Die anderen Jungs in meiner Klasse haben sogar ein Pausenbrot – ich habe nichts«, beschwert er sich noch einmal und duckt sich weg, als die Mutter versucht, ihn ein drittes Mal zu schlagen. Wütend, mit Tränen in den Augen, rennt er zur Tür und schreit:

»Maria wird immer von dir bevorzugt. Täglich bekommt sie mehr als ich! Ihr beiden Weiber haltet immer zusammen und seid gegen mich!«

Maria streckt ihm die Zunge heraus, doch seine Mutter ist schneller bei Peter, als er erwartet hat. Mit einem hölzernen Rührlöffel, den sie im Vorbeilaufen vom Küchentisch gegriffen hat, prügelt sie auf ihn ein.

»Du undankbares Bürschchen!«, tobt sie. »Den ganzen Tag mache ich für euch den Rücken krumm. Mach dich in die Schule und lerne etwas, damit du Geld nach Hause bringst!«

Peter flüchtet vor den Schlägen nach draußen und wartet hinter dem Gartenzaun, bis seine Schwester zur Tür herauskommt. Außer Sichtweite des Hauses passt er sie ab und stößt sie zur Seite:

»Wenn du mir noch einmal das Brot wegfrisst, schlage ich dir den Schädel ein!«, droht er ihr.

»Aber Mama hat gesagt, dass ich den Kanten bekomme, weil ich noch wachsen soll«, antwortet Maria Elisabeth patzig.

»Immer bevorzugt sie dich! Ich kann den Dreck vom Boden fressen, während du dir die Leckerbissen ins Maul schiebst«, faucht er sie an.

»Mama hat mich halt lieber als dich. Sie sagt, ich sei ihre Prinzessin.«

Peter hat plötzlich ein Klappmesser in der Hand und fuchtelt vor ihrem Gesicht herum:

»Noch ein Wort und ich schneide dir ein Ohr ab, du blöde Kuh!«

»Das sage ich Mama!«, erwidert das Mädchen und weicht ein paar Schritte zurück, bis sie mit dem Rücken am Lattenzaun landet. Peter ist sofort bei ihr, presst sie mit seiner Linken an die Holzstäbe und hält ihr dabei das Messer an die Kehle:

»Ein Wort zu Mutter, und ich schlitze dir die Kehle auf. Hast du verstanden?«

Maria Elisabeth zittert am ganzen Leib und nickt nur stumm. So hat sie ihren Bruder noch nie erlebt. Erst als andere Mädchen auf sie zukommen, lässt Peter seine Schwester los und steckt das Klappmesser zurück in seine Hosentasche.

»Habt ihr Streit?«, wollen die Ankömmlinge wissen.

»Geht euch nichts an!«, blafft Peter die Schar an und setzt den Weg alleine fort.

Die Schule in der Hirtenwiese wurde gerade erst Anfang des Jahres fertiggestellt. Sie hat den Vorteil, dass sie den zehn Schulklassen aus Quierschied jeweils ein eigenes Klassenzimmer bietet. Ein wesentlicher Vorteil für das Lehrpersonal, denn nun besteht die kleinste Klasse aus nur noch 65 Schülern. Aber immer noch müssen in mehr als der Hälfte der Räume bis zu neunzig Kinder – aufgeteilt in Knaben- und Mädchenklassen – unterrichtet werden. Zucht und Ordnung sind daher oberstes Prinzip. Selbst kleinste Verfehlungen werden mit drastischen Strafen geahndet. Körperliche Züchtigungen gelten als probatestes Mittel, die in einem Raum zusammengepferchten Kinder zur Ruhe zu zwingen.

Abb. 5: Hirtenwies-Schule

Wie Soldaten auf dem Kasernenhof müssen die Kinder vor Schulbeginn in Zweierreihen hintereinander antreten und Hand in Hand, Klasse für Klasse, den jeweiligen Schulraum betreten. Wehe, es wagt jemand zu sprechen oder gar aus der Gruppe auszubrechen. Peters Lehrer heißt Huschens, ein hagerer Typ mit Spitzbart, buschigen Augenbrauen und strengem Gesichtsausdruck, den die schmalen Lippen noch hartherziger erscheinen lassen. Nicht nur wegen seines Familiennamens wird er von allen ›Husch-Husch‹ genannt, sondern auch wegen seiner Angewohnheit, jeden einzelnen seiner Zöglinge vor dem Betreten des Klassenraums eingehend zu inspizieren, um ihn dann mit der Aufforderung ›Husch-Husch‹ auf seinen Platz zu verweisen. Es wird nicht nur kontrolliert, wer anwesend ist, sondern auch die Sauberkeit der Fingernägel und zuweilen stichprobenartig der Inhalt des Schulranzens.

Peter schlägt die Augen zu Boden, als er an der Reihe ist. Er versucht, dem strengen Blick des Lehrers auszuweichen, der in den letzten Wochen ständig etwas an ihm auszusetzen hat. Mal war die Schiefertafel, auf die sie schreiben, nicht sauber genug, mal der Griffel nicht angespitzt. Lehrer Huschens fand in letzter Zeit immer etwas, was ihm an Peter missfiel.

Während die anderen heute wieder mit ›Husch-Husch‹ auf ihre Plätze geschickt werden, wird Peter angewiesen, mit dem Gesicht zur Wand in einer Ecke des Saales zu warten. Mit dem Rohrstock schlägt Lehrer Huschens dreimal auf das Pult – das allmorgendliche Zeichen, dass von nun an kein Ton mehr zu hören sein darf. Sämtliche Geräusche sind wie abgeschnitten. Sogar das Atmen scheint eingestellt zu werden, wenn Huschens mit seinem ständigen Begleiter, dem Rohrstock, auf den Tisch schlägt. Das Augenmerk der gesamten Klasse ist nun auf den Lehrer gerichtet, der mit der Linken seine Taschenuhr, die an einer silbernen Kette hängt, aus der Jackentasche seines abgewetzten Anzuges zieht, einen kurzen Blick darauf wirft und verkündet:

»Fünf Minuten wertvolle Zeit sind nun verstrichen wegen dieses Burschen.« Dabei zeigt er mit dem Rohrstock auf Peter, der – obwohl mit dem Rücken zur Klasse gewandt – genau verstanden hat, wen Lehrer Huschens meint. Wieder saust der Rohrstock mit Krachen auf das Pult, dass ein jedes der Kinder zusammenzuckt. Peter ahnt, was ihn gleich erwartet, doch er rätselt noch, was er dieses Mal wieder falsch gemacht hat. Seine Fingernägel sind halbwegs sauber und den Schulranzen hat ›Husch-Husch‹ nicht kontrolliert. Es ist ihm ein Rätsel, weshalb er seinem Lehrer heute wieder einmal unangenehm aufgefallen ist.

»Bursche, leere deine Hosentaschen und lege den Inhalt hier auf das Pult!«, gebietet Huschens in militärischem Befehlston und beginnt, den Rohrstock auf die linke Schulter gelegt, vor dem Katheder auf und ab zu marschieren, wie ein Wachsoldat vor dem Kasernentor. Mit ängstlichem Blick auf seinen Lehrer wendet Peter seine linke Hosentasche nach außen. Eine Murmel und ein glatt polierter Stein kommen zum Vorschein.

»Die andere Tasche!«, brüllt ihn der Lehrer an und schlägt ungeduldig mit dem Stock auf den Tisch.

Peter durchfährt es wie ein Blitz. Sein Kopf läuft hochrot an.

Unwillkürlich greift seine Hand an die Außennaht der rechten Hosentasche.

»Wird’s bald, Bursche? Leg er endlich alles auf den Tisch!« Husch-Huschs Stimme überschlägt sich förmlich.

Nur zögerlich greift Peter in seine rechte Hosentasche, angelt mit den Fingerspitzen einen abgerissenen Knopf, den er auf die Holzplatte legt.

»Diese Hosentasche ebenfalls nach außen wenden! Husch-Husch!«, schnauzt ihn Huschens an.

Peter ist am Ende. In die Enge getrieben, steht er steif wie ein Brett auf seinen Beinen. Es gibt keinen Ausweg mehr! Lehrer Huschens verliert die Geduld. Er springt auf Peter zu, greift tief in seine rechte Hosentasche und zieht das Klappmesser hervor, das er triumphierend in die Höhe hält: »Da ist ja das Corpus delicti!« Er öffnet das Messer und präsentiert den Mitschülern die spitze Klinge. »Genau wie es die Mädchen ihrer Lehrerin beim Antreten auf dem Schulhof beschrieben haben.«

Mit einer schnellen Kehrtwendung steht Huschens vor Peter und fuchtelt mit der Schneide vor dessen Nase:

»Leugnest du, deine Schwester heute Morgen mit diesem Mordwerkzeug bedroht zu haben?«

Peter wird kreidebleich und beginnt zu stammeln:

»Herr Lehrer, ich wollte ...«

»Ich weiß genau, was du wolltest, Peter Aloysius Wolff!«, fällt er ihm ins Wort. »Über die Bank, Bursche!«

Der Finger des Mannes zeigt auf die hölzerne Schulbank in der ersten Reihe. Kaum hat sich Peter quer darübergelegt, packt ihn von hinten eine Hand im Genick, die seinen Kopf tief nach unten presst. Im gleichen Augenblick zerschneidet der niedersausende Rohrstock die Luft im Klassenzimmer. Beim ersten Schlag heult Peter noch laut auf, die weiteren Hiebe nimmt er mit kläglichem Jammern hin, was seinen Lehrer anspornt, noch ärger zuzuschlagen. Die meisten Klassenkameraden verziehen bei jedem Streich die Gesichter, leiden mit Peter, doch einige feixen und können ihre Schadenfreude nicht verbergen. Peter hat diese Jungs genau im Auge, auch wenn ihm seine Tränen die Sicht hemmen. Es sind nicht die Tränen des Schmerzes, sondern die der Wut, die in ihm aufkocht. Die Ohnmacht gegenüber der Gewalt des Lehrers, noch mehr die Schande, vor den Augen der Kameraden erniedrigt zu werden, brauen sich nach jedem weiteren Hieb in seinem Inneren zu einer teuflischen Mixtur zusammen. Seine Fingernägel bohren sich in das Holz der Schulbank. Keine Schwäche zeigen, sagt er sich. Huschens prügelt immer wilder auf ihn ein.

»Ich schlage wohl nicht fest genug«, stellt er mit wutverzerrtem Gesicht fest und zielt auf Peters Oberschenkel, dicht unterhalb des Gesäßes. Wie heiße Nadeln brennt sich der Rohrstock durch den Stoff der Hose in Peters Fleisch. Der schreit aus vollen Kräften, erst dann lässt der Lehrer von ihm ab.

»Auf deinen Platz und nach dem Unterricht Nachsitzen!«, entscheidet Huschens mit strenger Miene. »Weitere Strafen werden folgen!«

Peter richtet sich auf, wischt sich mit dem Hemdsärmel die Tränen von den Wangen und schleicht – vor aller Augen gedemütigt – zu seiner Schulbank. Sein Hintern brennt wie Feuer. Als er sich setzen will, spannt die Hose über dem malträtierten Gesäß, dass er sich sofort wieder aufrichtet.

»Hinsetzen!«, blökt Lehrer Huschens vom Katheder hinunter.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht rutscht Peter auf die harte Holzbank.

»Wenn du es noch einmal wagen solltest, Hand an deine Schwester oder an irgendeinen anderen Menschen zu legen, dann Gnade dir Gott, Peter Aloysius Wolff!«, wettert Huschens mit bebender Stimme. »Es ist ein Jammer, dass dein Vater allzu früh verstorben ist, deshalb werde ich dir künftig an seiner statt den fehlenden Anstand einbläuen, Bursche.«

Huschens Worte hämmern in Peters Ohren im Takt der Schmerzwellen, die seinen Körper bei der kleinsten Bewegung durchziehen. Er ballt die Fäuste und schwört, die erlittene Demütigung eines Tages zurückzuzahlen.

Nachdem Lehrer Huschens nach der zweiten Stunde den Klassensaal verlassen hat, scharen sich einige Jungs um Peter Aloysius, um zu erfahren, was sich heute Morgen auf dem Schulweg zugetragen hat.

»Hast du wirklich deiner Schwester das Messer an den Hals gehalten?«, will einer wissen. Bevor Peter antworten kann, schallt der Ruf »Keil kommt!«, durch den Klassenraum. Wie die Wiesel springen die Knaben zu ihren Plätzen, nur Peter schafft es wegen seiner schmerzenden Beine nicht rechtzeitig.

»Schon wieder du, Peter Aloysius!«, donnert eine männliche Stimme. »Alle Schüler sind auf ihren Plätzen, nur Herr Wolff meint, er müsse sich nicht an die Ordnung halten.«

Der Mann im hochgeschlossenen schwarzen Talar, dessen Hals ein blütenweißer Rundkragen einschnürt, ist mit drei Schritten bei Peter und zieht ihn am Ohrläppchen zu sich heran. Peter jault auf wie eine Katze, der man auf den Schwanz getreten ist. Er steht schon auf den Zehenspitzen, doch sein Gegenüber zieht sein Ohr noch weiter nach oben.

»Ich habe soeben in der Pause von Lehrer Huschens erfahren, was heute Morgen auf dem Schulweg vorgefallen ist. Gewalt ist nicht Gottes Werk, Peter Aloysius. Ich erwarte dich in der Kirche zur Beichte. Haben wir uns verstanden?«

Der Griff des Mannes lockert sich ein wenig und Peter verspürt wieder Boden unter den Füßen. Er nickt und antwortet kleinlaut:

»Ja, Herr Pfarrer Dr. Keil.«

Der Geistliche stößt ihn unsanft in Richtung der Schulbank.

Abb. 6: Pfarrer Dr. Keil

»Setzen! Und richte auch deiner Mutter Maria aus, dass ich auch sie beim Gottesdienst, vor allem aber am Beichtstuhl erwarte. Mir sind Dinge über eure Familie zugetragen worden, die Gottes Zorn hervorrufen. Sage ihr, dass ihr Seelenheil in Gefahr sei!«

Hinter der runden Nickelbrille fixieren ihn die Augen des Pfarrers wie die einer Schlange vor dem Biss. Die schmalen Lippen des Gottesmannes öffnen sich ein wenig und er zischt:

»Ich dulde in meiner Kirchengemeinde keinerlei Unschamhaftigkeiten.

Richte das deiner Mutter und dem Gredinger Michel aus, der, wie ich höre, bei euch zu Hause ein und aus geht. Ich werde den Sündenpfuhl höchstpersönlich austrocknen!«

Wie auf ein Signal sind plötzlich die Augen seiner Mitschüler auf Peter gerichtet. Keiner sagt ein Wort, doch das hämische Grinsen können einige nicht verbergen und vergraben ihre lachenden Gesichter in ihren Armbeugen.

Zwei volle Stunden dreht sich der anschließende Religionsunterricht nur um ein Thema: Der Sündenfall von Adam und Eva. Auch wenn Peter zuweilen nur mit einem Ohr zuhört, so wird ihm durch die biblische Erzählung eines zur Gewissheit: Eva war schuld daran, dass Adam aus dem Paradies vertrieben wurde. Sie hat die verbotenen Früchte vom Baum der Erkenntnis gepflückt und Adam verführt, davon zu essen. Der Bericht über die Vertreibung aus dem Paradies bestätigt seine Meinung, dass Frauen wie seine Mutter, aber auch Mädchen wie seine Schwester, die wahren Schuldigen an seinem Elend sind. Gedemütigt von seinem Lehrer, öffentlich bloßgestellt vom Pfarrer, verhöhnt von Mitschülern, keimt in Peter die bittere Saat des Hasses gegen seine Mitmenschen, vor allem gegen alles Weibliche. Und eine Frage interessiert ihn nun brennend: Weshalb hat Dr. Keil seine Mutter und Onkel Michel zur Beichte einbestellt?

7: Der Schandfleck – 20.05.1894

Sonntag, 20. Mai 1894

Wie jeden Sonntag kommt Peters Mutter in aller Frühe aus der hinteren Kammer, in dem das einzige Bett des Hauses steht. Er und seine Schwester müssen mit Stroh gefüllten Säcken in der Wohnküche direkt neben dem Herd vorliebnehmen. Der Vorteil dieses Schlafplatzes ist, dass es dort halbwegs warm ist während der Nacht, denn durch das löchrige Strohdach pfeift wie immer der Wind und seine Zudecke ist dünn und von Motten zerfressen. Seine Mutter weckt ihn wie üblich mit einem heftigen Fußtritt:

»Peter, aufstehen! Mach dich und deine Schwester fertig für die Frühmesse!«

Wie er diese Stimme am frühen Morgen hasst! Wie er die Fußtritte hasst, die ihn vom warmen Strohlager vertreiben, wie er es hasst, sich um seine jüngere Schwester kümmern zu müssen – und dann auch noch der Kirchgang! Peter verabscheut diese Sonntage wie die Pest. Selbst die ungeliebten Schultage zieht er den öden Sonntagen mit ihren Kirchgängen vor.

»Steh endlich auf, damit ich den Ofen anfeuern kann!«, krakeelt seine Mutter und tritt ihm erneut so heftig in die Seite, dass er aufjault. Wie ein geschlagener Hund wälzt er sich von seiner Unterlage und kriecht zum Holztisch in der Mitte des Raumes.

»Was gibt es zum Frühstück?«, fragt Peter schlaftrunken.

»Frühstück fällt heute aus. Der Michel kommt. Mach, dass du nach draußen gehst, und nimm deine Schwester gleich mit!«, herrscht ihn seine Mutter an.

»Wieso müssen wir immer in die doofe Kirche? Du gehst doch auch nicht dorthin, obwohl der Pfarrer euch beide, dich und den Michel, einbestellt hat. Und wieso müssen wir sonntags immer nach draußen, wenn Onkel Michel kommt? Die Jungs erzählen auf dem Schulhof, dass dich der Pfarrer deshalb der Unschamhaftigkeit bezichtigt«, mault der Junge in vorwurfsvollem Ton.

Wie ein Blitz schießt seine Mutter auf ihn zu. In ihrem schwarzen Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reicht, und den zerzausten Haaren, die in wilden Strähnen bis zur Schulter fallen und dem verhärmten Gesicht gleicht sie einer Höllenfurie, vor denen Pfarrer Keil immer im Religionsunterricht warnt. Sie dreht sich nur kurz um und hat schon den langen Rohrstock in ihrer Rechten, der im nächsten Moment mit einem leichten Heulton die Luft zerschneidet und auf seinem Rücken landet.

Wahllos, immer wieder saust die Gerte auf ihn nieder, trifft ihn mal an der Schulter, mal an den Händen, die er zur Abwehr über den Kopf hält. Im nächsten Moment packt sie ihn bei den Haaren und zerrt ihn zur Tür.

Peter Aloysius hat aufgehört, die Anzahl der Hiebe zu zählen. Er weiß nur eines, dass er sich eines Tages rächen wird für die Prügel, die er erhalten hat.

»Ich zeige dir, wer hier etwas zu sagen hat!«, plärrt die Mutter, während sie die Rute noch einmal auf seinem Rücken tanzen lässt. »Ohne Michels Hilfe wären wir alle schon längst verhungert. Sage also niemals mehr etwas Schlechtes über diesen Mann!«, droht sie mit bebender Stimme.

Peter reißt sich los und stürzt zur Tür hinaus, geradewegs in die Arme von Michel Gredinger.

»Du hast dich wohl schon wieder mit deiner Mutter angelegt, du Nichtsnutz«, tönt der männliche Bass. »Hau bloß ab!« Eine schallende Ohrfeige, gefolgt von einem kräftigen Fußtritt in sein Gesäß lassen Peter Aloysius straucheln. Er rappelt sich auf und stürzt davon.

»Und vergiss nicht, deine Schwester mit zur Sonntagsmesse zu nehmen, du undankbarer Bursche!«, schimpft seine Mutter hinter ihm her, die seine Schwester Maria Elisabeth mit einem Stoß in den Rücken zur Tür hinausbugsiert.

»Lauf zu deinem Bruder!«, befiehlt sie ihrer Tochter, während sie den Michel am Arm ins Haus zieht und die Türe sorgsam hinter ihm abschließt.

Die Tränen stehen Peter in den Augen, als er auf das windschiefe Klohäuschen zusteuert, das etwas abseits vom Haus im Garten steht.

Abb. 7: Plumpsklo

Es sind nicht die Tränen des Schmerzes, sondern zum wiederholten Male die Tränen der Wut, die ihm aus den Augen quellen. Die schmerzhaften Schläge prallen inzwischen bei ihm ab wie Regentropfen vom Ziegeldach des ›Schlösschens‹, der prächtigen Villa des Glashüttenfabrikanten Köhl.

Abb. 8: Quierschied – Villa Köhl

Das Gefühl der Erniedrigung, von allen – sogar von seiner eigenen Mutter – geschlagen und herumgestoßen zu werden, ist weitaus schlimmer als die Hiebe.

Sein Verdruss steigert sich noch mehr, als er die hölzerne Tür mit dem ausgeschnittenen Herzen öffnet und ihm der Gestank der Fäkalien aus der Klärgrube des Plumpsklos entgegenweht. Eine Heerschar von Fliegen fällt über ihn her, die er zunächst wild um sich schlagend vertreibt, bevor er sich erleichtert. Draußen vor der Tür wartet seine Schwester auf ihn.

Unsanft stößt er sie zur Seite.

»Mach schon! Geh pissen! Wir sollen in die Kirche. Ich warte auf dich am Haus. Hier stinkt es mir zu sehr«, faucht er sie an. Am liebsten würde er ihr noch eine scheuern. Ist sie nicht schuld, dass ihn in der Schule niemand mag? Innerlich brodelnd wie ein Vulkan stapft Peter durch den Garten. Der Weg führt an der Rückseite des Hauses, an Mutters Schlafkammer, vorbei. Seltsame Geräusche dringen aus dem geöffneten Fenster hinaus zu ihm ins Freie. Unterdrücktes Stöhnen, begleitet von rhythmischen Stößen und ein ständiges Quietschen ist zu hören. Peter pirscht sich an das Fenster heran. Zu sehen ist nichts, denn eine Gardine versperrt den Blick ins Innere, aber deutlich ist das Keuchen seiner Mutter und das grunzende Geräusch einer Männerstimme zu hören.

Vorsichtig schiebt er den Vorhang zurück – nicht viel, sondern nur so weit, dass er mit einem Auge einen Blick in das Zimmer erhaschen kann.

Seine Mutter liegt halb nackt auf ihrem Bett, der Michel mit heruntergelassener Hose über ihr. Sein nackter Hintern hebt und senkt sich, während seine Mutter die Stöße mit Stöhnen hinzunehmen scheint.

Wie gebannt schaut er ihrem Treiben zu, bis ihn die zarte Stimme seiner Schwester stört:

»Peter, warum schaust du durch das Fenster in Mamas Schlafkammer?«, will das Mädchen wissen. Er lässt den Vorhang los und schubst die Kleine zur Seite:

»Halt’s Maul und komm mit zur Kirche!«, zischt er im Flüsterton. »Und wenn du Mama etwas verrätst, schneide ich dir die Kehle durch. Hast du mich verstanden, du blöde Ziege?«

Abb. 9: Quierschied – Ortsteil Glashütte

Das Mädchen nickt nur eingeschüchtert und folgt ihrem Bruder den steilen Weg hinab, der an den Bergmannshäusern des Ortsteils Glashütte entlang zur Dorfmitte führt, wo schon die Kirchenglocke zur Frühmesse läutet.

»Beeilung, sonst kommen wir zu spät!«, ruft Peter seiner Schwester zu.

Die Kinder hetzen die steile Straße hinunter, passieren im Laufschritt das Fabrikgelände der Glashütte, und jagen die holprige Gasse zum Käsborn hinauf. Hinter den Häusern erhebt sich auf einer Anhöhe die erst vor dreißig Jahren errichtete Marienkirche wie ein Fels aus der Brandung. Das mächtige Kircheninnere ist längst schon zu klein für den sonntäglichen Andrang der Gläubigen, weshalb man plant, zwei Seitenschiffe anzubauen. Steile Steinstufen führen hinauf zum riesigen Portal, über dem der Kirchturm wie ein mahnender Finger in den Himmel ragt.

»Mach schon!«, treibt Peter seine Schwester an, »die Messe beginnt. Die sind schon fast alle drinnen!«

Abb. 10: Quierschied – Kirche Maria Himmelfahrt im Jahr 1870

Völlig außer Atem erreichen die Kinder den gepflasterten Vorplatz vor der mächtigen Holztür, die der junge Kaplan, der Pfarrer Keil erst kürzlich zur Seite gestellt wurde, gerade schließen will. Peter zieht seine Mütze vom Kopf und grüßt den Geistlichen, Maria Elisabeth macht einen Knicks.

»Kommt eure Mutter etwa schon wieder nicht zum Gottesdienst?«, schimpft der Kaplan in scharfem Ton.

Peter schüttelt den Kopf.

»Hat sie dir wenigstens den Monatsbeitrag für den Kirchenverein mitgegeben? Sie hatte letzte Woche versprochen, heute die schon längst fälligen 25 Pfennige für den Erweiterungsbau der Kirche nachzuzahlen.«