4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Irgendwo in Deutschland. Mitte der Siebzigerjahre. Der neunjährige Uwe ist, wie man in seinem Dorf sagt, ein richtiger »Fregger«. So nennt man einen Spitzbuben. Uwe findet sein Leben toll. Fast täglich fahren die Amis mit schweren Panzern am Elternhaus vorbei, um auf den nahen Exe zu gelangen, welcher der größte Truppenübungsplatz Süddeutschlands ist. Uwe ist fasziniert von den amerikanischen Besatzern, die das Leben im Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim prägen. Der Alltag aller Erwachsenen hingegen, so scheint es Uwe, wird bestimmt von Bier, Zigaretten, Fußball und Arbeiten gehen. Mutti Gerda verbringt den ganzen Tag im großen Gemüsegarten und in der Küche. Ihre Kochkünste sind der Kitt, der die Familie zusammenhält. Um Uwes Mutter rankt sich ein düsteres Familiengeheimnis, das ihr Sohn einfach nicht lösen kann. Warum nur trinkt seine Mutti, die nachts häufig Alpträume hat, niemals einen Kaffee bei der Nachbaroma mit? Hat es etwas mit dem Krieg zu tun, der noch nicht so lange her ist? Wenn Opa Winfried, der den Krieg noch als Soldat erlebt hat, ruft: »Bring mer mal en Kruch Äppelwoi aus'm Keller!«, rennt man besser sofort los, weiß Uwe aus Erfahrung. Auch nicht immer einfach ist für Uwe das Zusammenleben mit seinem älteren Bruder Erwin, der ihn gerne drangsaliert. Aber bei allem Verdruss über diese und einige andere Schräglagen in seinem Leben, bleibt Uwe eine Frohnatur. Er hat viele Freunde, mit denen er ständig irgendeinen Blödsinn macht und glücklicherweise gibt es die Abende am Küchentisch, wo Uwes bierschwerer Papa seinem Sohnemann die Welt erklärt. Uwe lernt so früh alles über die RAF, die deutsche Politik und noch viele andere spannende Sachen. Zu guter Letzt gibt es da noch Magda, die gleichaltrige Tochter des Försters, die mit ihrer Familie tief im Wald, in einem einsamen Forsthaus, wohnt. Magda wird zum Ankerpunkt in Uwes Leben und zur Empfängerin des Vermächtnisses von Uwes Mutti Gerda. Aber das kann zu Beginn der Geschichte noch niemand ahnen..

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Franz Staab

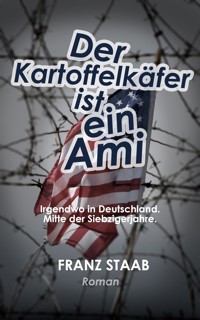

Der Kartoffelkäfer ist ein Ami

Irgendwo in Deutschland. Mitte der Siebzigerjahre.

Inhaltsverzeichnis

Äppelränzjen (30. Januar 2028)

Äppelwoi (Ende Juli, Sommer 1977)

Bohnensuppe

Quetschekuche (24. September 1977)

Heringssalat (7. Oktober 1977)

Schwarzbrot (20. Oktober 1977)

Eierlikör (19. November 1977)

Weckklöß (Sylvester 1977)

Handkäs mit Musik (4. Februar 1978)

Grumbernbrühe (11. März 1978)

Sauerkraut (1. April 1978)

Zimtkuchen (2. April 1978)

Erbsensuppe

Spinat mit Leberkäs und Ei

Gemüseallerlei

Geräiste

Nachwort

Impressum

Äppelränzjen (30. Januar 2028)

Uwe saß alleine in der alten Küche seiner Eltern. Alles war noch wie damals. Die schwere, eiserne Kochplatte des Holzofens schimmerte blankgeputzt wie eh und je. Kohlenstaubsilber. Seine Mutter hatte sie immer mit Scheuermilch gewienert. Bis zuletzt hatte sie darauf gekocht. Ihre einfachen Gerichte aus all den Dingen, die der große Garten hergegeben hatte.

Uwe fragte sich, wo die Zeit geblieben war. Still war es in der Küche, nur das leise Ticken der zigarettenrauchgelben Wanduhr mit den silberspitzen Zeigern begleitete die Ruhe. Seit Jahrzehnten war genau diese Uhr die Verwalterin seiner Kindheitserinnerungen. Früher hatte er das Ticken oft gar nicht wahrgenommen, heute war es lauter denn je.

Er saß auf dem Platz, den sein Vater immer eingenommen hatte, wenn sie abends stundenlang in der Küche gehockt hatten. Sein Vater hatte ein Bier nach dem anderen getrunken und eine Zigarette nach der anderen geraucht und ihm dabei die Welt erklärt. Manchmal lachend, manchmal aufgebracht und einige Male auch dozierend. Uwe hatte die Erzählungen seines Vaters aufgesogen, wie ein Schwamm das Wasser. Sachte strichen Uwes Hände über die Wachstischdecke, eine von vielen, sie war die letzte ihrer Art.

Weil es kalt war in der Küche, stand Uwe auf und beschloss den Ofen anzuschüren. Ohne Eile, er hatte ja Zeit. Der Korb für das Holz war leer. Er musste nach Draußen gehen und welches hereinholen.

Langsam zog er sich seine Jacke an, seine rechte Schulter schmerzte von einem Sturz, den er einige Wochen zuvor erlitten hatte. Er war nicht mehr der Jüngste, mit fast Sechzig ging es nicht mehr so schnell wie früher, dass man sich von solchen Verletzungen erholte. Es war zwar nichts gebrochen und auch keine Sehne verletzt, aber der Arzt hatte ihm mit einem Lachen im Gesicht gesagt, dass da auch Arthrose auf dem Röntgenbild zu sehen war und Verkalkungen. Naja, Unkraut vergeht nicht, dachte sich Uwe. Und er war ja nicht aus Pappe, dann machte er halt ein bisschen langsamer. So hatte es sein Vater auch immer gehalten, als er nach der Rente mit den Jahren ins Greisenalter kletterte, bevor er mit über Neunzig im vergangenen Jahr Abschied genommen hatte.

Nachdem die Jacke saß, stülpte sich Uwe seinen Mund-Nasenschutz über, den man jetzt schon seit zweieinhalb Jahren wieder tragen musste. Diesen außer Haus immer zu tragen war jetzt allererste Bürgerpflicht. Wer ohne erwischt wurde, musste mit drakonischen Strafen rechnen. Und dass man sogar zu Hause, im eigenen Garten, erwischt wurde, das war nicht ungewöhnlich. Das Denunziantentum, auch unter Nachbarn, hatte sich inzwischen flächendeckend wie ein dunkler Schatten über die Gesellschaft gelegt. Vieles hatte sich Uwe vorstellen können, aber dass es wieder einmal so kommen würde, dass Menschen so miteinander umgehen, wie er es sonst nur aus den alten Geschichten von früher kannte, das hatte er nicht für möglich gehalten. Erinnerung hatte anscheinend nur eine Halbwertszeit, die genauso weit reichte, wie es noch lebende Zeitzeugen gab und dann maximal noch die erste Generation danach.

Nach dem Ende der ersten Viruswellen Mitte der Zwanzigerjahre des neuen Jahrtausends, hatte man schon gedacht, die Pandemie sei vorbei. Weit gefehlt. Ende 2025 war eine völlig neue Mutation über den Globus gerast, seitdem ging alles von vorne los. Nur mit einer weitaus höheren Sterblichkeitsrate.

Die Natur richtet alles, das hatte sein Vater ihm schon immer erzählt. Die Natur kann man nicht besiegen, hatte der immer betont. Was hatte ihm sein alter Herr alles mündlich mitgegeben, was hatte er selbst in seiner Kindheit alles erlebt, Geschichten vom Krieg, die Zeit danach, die Siebzigerjahre, die RAF, der Kalte Krieg, die alten Geschichten waren weit weg. Weiter weg, als das Wörtchen »früher« es jemals ausdrücken könnte.

Uwe hatte Geschichten und Geschichte aus dem Leben seiner Eltern im Kopf, das konnte sich ein junger Mensch von heute gar nicht vorstellen. Sein Vater war ein guter Erzähler gewesen und er ein guter Zuhörer.

Geschichten aus einer Zeit, als es das Wort Globalisierung noch nicht gab. Wo die erste Grenze zum Ausland am eigenen Ortsrand begann. Wo man im Nachbardorf, wenn man dort als junger Kerl nach 20:00 Uhr alleine bei der Kirchweih auftauchte, gleich mal eins auf die Mütze bekommen konnte, weil man dort keine Auswärtigen wollte, die einem womöglich die Mädchen abschleppten. Konnte böse enden sowas.

Uwe musste grinsen.

Noch härter waren die »Schtorris«, die ihm sein Vater aus seiner Jugend erzählte, wie das war, als der noch ein junger Kerl war und Fremde betraten den Saloon. Da konnten in den Kneipen auch mal Stühle und Biergläser fliegen. Und wenn Amis im Spiel waren, war dann auch mal schnell die Militärpolizei da. Da ging es dann richtig zur Sache. Papas »Schtorris« rochen nach HB Zigaretten, hatten die Farbe von alten Opel Asconas und waren manchmal so beige wie ein noch älterer Ford Taunus.

Der Vater, jetzt war er nicht mehr da.

Hat alles keinen Sinn, dachte er und zwang sich an etwas anderes zu denken. Zum Beispiel an seine Frau und seine Familie, die er über alles liebte. Sie waren sein ganzes Glück. Wenn Uwe sentimental war, brauchte er sich nur die lachenden Gesichter seiner Frau und seiner Kinder vorstellen, schon ging es ihm besser.

Die Familie war der Anker, so war es schon immer gewesen, trotz all der emotionalen Achterbahnfahrten, die so ein Familienleben auch mit sich brachte.

Uwe setzte sich seine Mütze auf, bückte sich nach dem leeren Holzkorb neben dem Ofen und ging nach draußen zum Holzlager.

Holz hatte sein Vater immer gerne gemacht, bis zuletzt. Das tat dieser immer im Winter, wenn die Arbeit im Garten ruhte und auch die Bienen in der Winterpause waren. Viele Ster der ofenfertigen Scheite waren noch im Lager gestapelt. Jeden Einzelnen hatte sein Vater noch in der Hand gehabt, ihn persönlich kennengelernt. Einige Jahre würden die noch reichen, wer auch immer sie verschüren mochte bis zum Letzten. Sie waren sozusagen Zeitzeugen. Und irgendwann in der mittleren oder weiteren Zukunft würden vielleicht neue, frische Scheite die Lücken wieder schließen. Oder das Holzlager würde gar überhaupt nicht mehr aufgefüllt werden, weil der neue Bewohner des Hauses vielleicht beschließen würde, eine modernere Heizung einzubauen oder zumindest eine Küche, in welcher der alte Holzofen überflüssig war. War eh schwierig mit neuen Holzheizungen.

Als der Korb voll war, suchte Uwe aus dem Lager drei Nadelholzscheite heraus, die gerade gewachsen waren und keine Astungen aufwiesen. Aus denen konnte man prima Anzündholz machen. Sein Vater hatte immer Anmachholz dazu gesagt. Das kleine Beil, das in dem abgenutzten Hackklotz klemmte, tat noch gute Dienste, die Beschäftigung damit tat Uwe gut.

Es war Ende Januar und das Thermometer zeigte Minusgrade an. Uwes Atem hinterließ trotz der Maske, die er trug, kleine Wölkchen in der Luft, während die schmalen Anzündhölzer eins nach dem anderen neben den Hackklotz fielen. Klack, Klack, Klack machte es monoton.

Ein Lächeln huschte über Uwes Gesicht und er unterbrach seine Tätigkeit kurz, um seinen Blick über den weiten Garten schweifen zu lassen. In den Apfelbäumen warteten die Wassertriebe umsonst darauf, herausgeschnitten zu werden. Dort stand der alte Blenheimer, links davon ein Boskoop. Weiter rechts der in symmetrischen Etagen gezogene Goldparmäne, einer von Uwes Lieblingsäpfeln. Links von dem stand früher das Treibhaus, das Uwe zusammen mit seinem Vater aus den alten, einfach verglasten, Fenstern gebaut hatte, nachdem sie Ende der Siebzigerjahre im Wohnhaus diese ausgetauscht hatten. Jetzt war dort ein Himbeerbeet. Dahinter stand das Bienenhaus, davor der Hühnerstall. Unter den Bäumen wuchs einst Gemüse, Jahr für Jahr wurde jeder Quadratmeter genutzt. Kartoffeln, Bohnen, Karotten, Erbsen, Sellerie, Lauch, Zwiebeln, verschiedene Salate, Blumenkohl, Kohlrabi, Erdbeeren und noch einiges anderes mehr gediehen auf dem fetten Boden, der Jahr für Jahr mit dem Mist, den die Kaninchenhaltung erzeugte, gedüngt wurde.

Uwe nahm den Holzkorb auf, ging ein paar Schritte und stellte ihn kurz auf der niedrigen Mauer neben der Treppe des Hauseingangs ab. Ziemlich genau dort, wo damals, wie lange war das schon her?, die Kiste mit den Krachern seines Bruders Erwin stand.. Uwe musste lächeln.

Sein Blick wanderte zum Nachbarhaus, in dem einst die alte Helga gewohnt hatte. Schon lange stand es leer, der Putz blätterte ab, das Dach war verwittert, aber anscheinend noch dicht. Eigentlich schade um das schöne Häuschen, dachte Uwe. Aber sicher war es nur eine Frage der Zeit, bis das irgendjemand doch noch sanieren würde. Oder es würde abgerissen werden, um einem Neubau Platz zu machen.

Die alte Helga. Mannmannmann, dachte Uwe. Für ihn war die ältliche Nachbarin so etwas wie eine Oma gewesen. Sie hatte ihm beigebracht, wie man Pilze suchte, war mit ihm im Herbst immer in den Wald gegangen. Hatte ihm gezeigt, was eine Marone war und was ein Butterpilz. Wie man einen Knollenblätterpilz von einem Champignon unterschied und wie einen schmackhaften Steinpilz von einem Gallenröhrling, der ein ganzes Essen verderben konnte. Regelmäßig war er bei ihr ein- und ausgegangen, als wäre das Hexenhäuschen nebenan so etwas wie ein erweitertes Zuhause gewesen. Und wie oft hatte die Helgaoma ihm mitgegeben, wenn er nach einer Pilztour oder nach einem Besuch wieder rüber ging zum Elternhaus, er solle seiner Mutter doch schöne Grüße ausrichten und sie fragen, ob sie nicht mal auf einen Kaffee rüberkommen möge. Sie würde sich über Gesellschaft freuen und sei es nur auf ein bisschen plaudern bei einer feinen frisch aufgebrühten Tasse, hatte sie gesagt. Sie sei doch so alleine. Aber immer hatte seine Mutter kategorisch abgelehnt.

Trotzdem fragte Helga immer wieder, lud seine Mutter immer wieder ein, jahrelang. Uwe hatte sich oft darüber gewundert, dass Helga niemals verärgert war, weil seine Mutter einfach alle Einladungen ausschlug.

Normale Menschen gaben auf, wenn sie immer wieder eine Abfuhr bekamen, fragten irgendwann nicht mehr. Beließen es dabei. Nicht so Helga, beharrlich, fast schon demütig, gab sie nicht auf mit ihren Annäherungsversuchen in Richtung ihrer Nachbarin. Sie wirkte mit ihrer traurigen Gelassenheit wie ein Mensch, der alle Weisheit der Welt in sich hatte und der mit der größten Geduld, die man unter der Sonne haben konnte, gesegnet war.

Uwe hatte seine Mutter in diesem Punkt wirklich nie verstanden. Oft hatte er sich gefragt, was es da wohl für ein unergründliches Geheimnis geben musste. Bis heute hatte er keine Ahnung, das war und blieb ein blinder Fleck in der Familie. Auch sonst niemand sprach darüber. Weil auch sonst niemand etwas davon wusste! Alle anderen wussten ja noch nicht einmal, dass Helga permanent seine Mutter eingeladen hatte. Er war ja das einzige der Kinder, die einen freundschaftlichen Kontakt zu der alten Frau gehabt hatten. Somit war er auch der einzige, der solche Einladungen überbringen konnte.

Mutti wollte darüber nicht reden. Nie.

Ein einziges Mal gab es eine Situation, da dachte er schon, jetzt würde er erfahren, was hinter Mutters Haltung steckte. Aber dann kam es doch nicht dazu. Das war an dem Tag, wo ihm seine Mutter erzählt hatte, wer vor über neunzig Jahren die rote Backsteinmauer im Hof gebaut hatte.

Selbst als die Helgaoma gestorben war, hatte seine Mutter geschwiegen. Da hatte seine Mutter offenbar längst beschlossen, dieses dunkle Geheimnis, wenn es denn ein dunkles war, mit ins Grab zu nehmen.

Nicht jeden Tag, aber immer wieder, brach ein Stück der Kindheit weg. Anscheinend gehörte das zum Erwachsenwerden dazu.

Wenn eben noch die Sonne schien, konnte es ihm nächsten Augenblick zuziehen. Es war schlicht und ergreifend so, dass manches Mal alles ziemlich kompliziert sein konnte. Manche Probleme oder Wahrnehmungen konnten sich mit ihrer Komplexität zu etwas auswachsen, was von daneben betrachtet vollkommen anders aussah, als man die ganze Zeit gedacht hatte. Nicht immer waren die Bösen die wirklichen Bösen und mit den Guten war das genau dasselbe. Und letztlich musste man anerkennen, dass man eben nicht immer einfach so schwarz von weiß unterscheiden konnte. Es gab viele Abstufungen dazwischen.

Große Politiker wussten auf dieser Klaviatur perfekt zu spielen, auch darüber hatte ihm sein Vater viel erzählt. Brandt, Wehner, Strauß, Schmidt. Spannend war das. Und der letzte Bundespräsident, Frank Walter Steinmeier, hatte das in seiner Zeit als Außenminister genauso oder ähnlich auch einmal in einem Interview gesagt, da hatte er sich ziemlich in Rage geredet. Es sei nicht so einfach, man könne nicht immer alles in schwarz und weiß einteilen, es gäbe auch viele Graustufen dazwischen.

Noch immer hing Uwes Blick an dem alten Häuschen der Helgaoma, schweifte mit seinen Gedanken in diesem Damals. Er war noch ein Kind gewesen. Es hatte ihm an nichts gefehlt und ihm war niemals etwas richtig Schlimmes passiert. Er hatte keinen Krieg erlebt. Auch wenn es jetzt gerade wieder Krieg in der Welt gab, gar nicht so weit weg, in der Ukraine, jetzt schon sechs lange Jahre.

Viel zu lange.

Der Krieg in der Ukraine dauerte jetzt schon genauso lange, wie der zweite Weltkrieg. Dort stand schon seit Jahren kein Stein mehr auf dem Anderen. Was die Menschen in Kiew seit den flächendeckenden Bombardierungen 2024 durchmachten, das könnte annähernd das sein, was seine Großeltern früher erlebt hatten. Gott sei Dank waren seine Kinder nicht bei der Bundeswehr, dachte Uwe und wischte den Gedanken beiseite, was ihm nicht ganz gelang.

Im Moment war die Welt wieder ein Pulverfass.

Er spürte, man war ganz nah dran an der Stimmungslage, die auch 1938 oder Anfang 1939 in Europa geherrscht haben musste.

Und er konnte das nur deshalb spüren, weil er aus den alten Erzählungen aus erster Hand wusste, wie solche Dinge passieren konnten und sich dann mit ihrer ganz eigenen Dynamik in Gang setzen konnten. Und natürlich war ihm auch klar, es war etwas ganz anderes, nur von Erzählungen zu wissen, als selbst etwas Derartiges zu erleben, das war ihm demütig bewusst.

Die armen Menschen dort in der Ukraine.

Was sollte er seinen Enkelkindern einmal erzählen, wenn sie groß genug waren, um zuhören zu können? Im Augenblick las er ihnen noch Kinderbücher vor. Das konnte er gut. Karlsson vom Dach, Urmel aus dem Eis und Jim Knopf.

Sollte er von der Zeit erzählen, bevor es Corona gab? Von einem Krieg konnte er nicht erzählen, er hatte keinen erlebt.

Oder bevor es das Internet gab und Smartphones?

Wie es war, als der Überfluss die Welt regierte und noch niemand sich für Nachhaltigkeit interessierte?

Vermutlich würde er genau das tun. Das würde sein Vermächtnis sein. So wie es das seiner Eltern und Großeltern war, ihre Zeitzeugenerlebnisse aus dem Krieg zu überliefern, aus einer für heutige Verhältnisse längst vergangenen Zeit. Aus einer Zeit, in der man noch unmittelbar konfrontiert wurde mit den Folgen einer wirklich völlig aus den Fugen geratenen Welt.

Seine ererbten Geschichten vom Krieg und seinen Großeltern und Eltern wären für seine heutigen Nachkommen ungefähr so etwas, wie für ihn damals Geschichten von Napoleon. Auch ganz interessant, aber einfach schon, ja, viel zu weit weg. Ganz schön ignorant, dachte Uwe. Und gefährlich. Denn etwas, was zu weit weg war, nahm man nicht mehr ernst.

Und die Welt, oder jede Zeit für sich, in der jemand lebte, bezahlte dann genau diesen abstrakten Preis für jene Ignoranz, grübelte er, während er sich versonnen an seinen Mundschutz klopfte.

Die gleichen Fehler wurden häufig immer wieder gemacht. Auch heute geriet die Welt wieder aus den Fugen. Es durfte wieder denunziert, gehasst und gehetzt werden. Und sogar aufeinander geschossen werden. Nachdem vorher sorglos und überbordend und egoistisch gelebt wurde. Ein alter Bekannter hatte ihm einmal geantwortet, vor Jahren, bevor alles losging, als er ihn gefragt hatte, warum dieser die zehn Meter zum Bäcker grundsätzlich immer mit dem Auto fuhr: »Weil ich es kann.«

Uwe hatte das nie vergessen. Diese Antwort war so ziemlich der bornierteste Satz, den Uwe in seinem ganzen Leben von einem Menschen seiner Generation gehört hatte.

Weil ich es kann.

Warum habt ihr mitgemacht?

Weil ich es kann.

Warum habt ihr die Juden vergast?

Weil ich es kann.

Warum habt ihr unsere Umwelt zerstört?

Weil ich es kann.

Keiner fragte heute: »Warum trägst du keine Maske?«

Warum? Weil sie ausnahmslos jeder trug. Weil sich das gar keiner mehr getrauen konnte, sie nicht zu tragen. Weil jeder ganz unmittelbar Angst um sein Leben haben musste. Die Viren waren überall. Immer. So allumfassend präsent wie die Viren waren weder die Nazis, noch sonst wer jemals gewesen. Coronaleugner? Gab es keine mehr. Die waren alle gestorben.

»Dumm!«, sagte Uwe laut, während er nochmal versonnen auf das Hexenhaus von Helga blickte, und noch einmal, als würde er mit dem alten Häuschen reden wollen: »Dumm!«

Seine Mutter war ein gläubiger Mensch gewesen. Uwe hatte darüber oft nur müde lächeln können. Als er als Jugendlicher in einer Diskussion mit ihr einmal die Jungfräulichkeit von Maria Muttergottes angezweifelt hatte, wurde sie so wütend, dass sie kurzerhand die Diskussion abgebrochen hatte und ihm eine geknallt hatte. Und das passierte sehr, sehr selten, dass er eine Schelle von seiner Mutter bekam. Dafür war sein Vater zuständig gewesen. Da gab es, wie bei vielem anderen auch, eine klare Rollenverteilung. Und die sah so aus:

Mutter: Kochen, Wäsche machen, Toilette und Wohnung putzen.

Vater: Arbeiten, Bier trinken, Schellen austeilen.

Nein, bei der Mutter fehlte noch was: Kinder erziehen und alles, wirklich alles, alleine erledigen, was mit den Kindern zu tun hatte.

Beim Vater fehlte auch noch was: Abends Geschichten in der Küche erzählen und jeden Sonntag, wenn die Mutter kochte, mit den Kindern in den Wald gehen. Er fror. Wie lange stand er schon so da? Uwe schüttelte sich kurz durch und klopfte seine Hände aneinander. Ah, das Holz, Feuer machen, dachte er. Und er hatte Hunger.

Einer plötzlichen Eingebung folgend, erkannte er, dass er jetzt gerade eben Lust auf Apfelpfannkuchen hatte, wie sie Mutter immer gemacht hatte. Warum eigentlich nicht?, überlegte er kurz. Stante pede drehte er sich um und beschloss in den Vorratskeller zu gehen. Ein paar Äpfel vom Herbst sollten dort noch gelagert sein, seine Mutter ließ nichts verkommen. Da mussten noch welche sein. Wenn er Glück hatte, sogar einige Boskoop, die waren besonders gut geeignet für Pfannkuchen, oder Äppelränzjen, wie sie früher immer sagten.

Und tatsächlich, in dem dunklen Holzregal, der breiten Apfelhorte, lagen tatsächlich noch rund dreißig der leckeren Äpfel. Sie sahen zwar nicht mehr aus wie jene, die es heutzutage im Supermarkt zu kaufen gab, aber Uwe wusste es besser, geschmacklich konnten die gekauften Äpfel mit diesen schrumpeligen Artgenossen nicht mithalten.

Uwe steckte sich zwei der Äpfel in die Tasche, um diese mit nach oben zu nehmen.

Mit ihrer faltigen Schale erinnerten ihn die Früchte ein wenig an seine Mutter, wie sie bis vor kurzem ausgesehen hatte. Mutti hatte im hohen Alter Ähnlichkeit mit Tante Klärchen gehabt, an die musste Uwe jetzt auch denken. Und an deren Eierlikör. Stand da auch noch einer rum? Uwe suchte im Nebenraum, wo die eingeweckten Früchte und Marmeladen dicht gedrängt im Regal standen.

Tatsächlich! Da war noch eine Flasche mit der goldgelben Spezialität, die seine Mutter regelmäßig nach Tante Klärchens Rezept zubereitet hatte!

Uwe konnte sich noch gut daran erinnern, wie das damals war, als seine Mutter das Rezept von Tante Klärchen bekommen hatte. Ohne weiter zu überlegen nahm er die Flasche in die Hand und auch noch ein Glas eingemachte Heidelbeeren.

Wieder in der Küche angelangt, legte Uwe zuerst die Mütze und den Mund-Nasenschutz ab. Dann öffnete er, noch im Stehen, sofort das Schürloch in der Herdplatte und machte Feuer. Schnell loderten die Flammen, es begann behaglich zu knistern und wohlige Wärme breitete sich in der Küche aus. Vorsichtig zog Uwe nun seine Jacke aus. Im Schrank fand er an gewohntem Platz die alte Eisenpfanne, die ihn kohlrabenschwarz begrüßte. Die perfekte Pfanne, dachte Uwe, bestens eingebrannt. Mit geübten Griffen holte sich Uwe ein Brettchen aus der Schublade, eine Schüssel und ein Schneebesen gesellten sich flott dazu. Im Kühlschrank stand noch eine geöffnete Milch und auch Butterschmalz war noch da. Zucker, Mehl und das kleine Salzfass fand er in der kleinen Speisekammer neben der Küche. Eier! Er brauchte noch Eier! Wo hatte Mutti die zuletzt immer hin? Auch in die Speisekammer? Uwe ging noch einmal zurück und schaute nach. Da waren noch welche, gerade noch zwei Stück waren in der Schachtel. Wunderbar! Jetzt hatte er alles beisammen. Mutter wäre stolz auf ihn!

Uwe schnitt die zwei Äpfel klein, entfernte die Kerngehäuse und die Schalen und auch die braunen Stellen. Einen Schnitzen steckte er sich in den Mund. Die Säure breitete sich angenehm auf seiner Zunge aus, was Uwe dazu veranlasste, kurz die Augen vor Wohlbehagen zu schließen. Was machte das Feuer?

Uwe legte noch zwei Scheite nach, die Herdplatte wurde langsam richtig heiß. Er wollte die Äppelränzjen wie früher auf dem Holzofen machen, nicht auf einer der Elektrokochplatten daneben. Letzteres wäre seiner Mutter nicht würdig gewesen.

Uwe gab etwa 150 Gramm Mehl in die Schüssel, nicht mehr als etwa 40 Gramm Zucker, die zwei Eier, einen Schuss Milch und eine Prise Salz.

Jetzt rührte er alles mit dem Schneebesen durch, solange, bis eine homogene Masse entstand, die zwar zäh war, aber noch gut vom Schneebesen tropfte. Zuletzt hob Uwe noch die klein geschnittenen Apfelstücke darunter.

»Der Teig ist fertig Uwe, jetzt musst du ihn nur noch ein wenig quellen lassen!«, hörte Uwe in seinem Kopf die Stimme seiner Mutter und ihren nachfolgenden Ratschlag, dass es nun Zeit war, die eingemachten Heidelbeeren aufzumachen, um diese in einem kleinen Töpfchen mitsamt des Saftes vorsichtig zu erwärmen. Diese sollten dann unmittelbar vor dem Essen über die Pfannenkuchen gegeben werden.

Nachdem das Töpfchen seinen Platz auf der Herdplatte gefunden hatte, stellte Uwe die eingebrannte Pfanne auf die heißeste Stelle des Ofens. Mitten auf das Schürloch, durch dessen Guckloch er die rote Glut des Feuers sehen konnte. Gut gelaunt fing Uwe an, ein Liedchen vor sich hin zu summen. Schnell zerfloss das Butterschmalz.

Uwe rührte nun den Teig noch einmal durch, bis erste Rauchwölkchen aus der Pfanne stiegen. Jetzt musste es schnell gehen.

Der Schöpflöffel, der wahrscheinlich älter war als Uwe, hing noch am gewohnten Platz.

Uwe nahm ihn vom Haken, tauchte ihn in den Teig und freute sich wie Bolle, als dieser zischend den Pfannenboden erreichte, wo er im Kontakt mit dem heißen Schmalz sofort ein kleines Inferno erlebte. Es zischte und schmurgelte, süßer Pfannkuchenduft breitete sich aus und reicherte die frisch entstandene Wärme in der Küche mit genau dem Glück an, das er in seiner Kindheit fast täglich erlebt hatte. Uwe fand, dass genau dieser Moment, hier und jetzt, ein Fest war.

Nachdem Uwe fertig gegessen hatte, nahm er sich eines der kleinen Schnapsgläser aus dem Herrgottswinkel am anderen Ende der Küche, setzte sich wieder hin und schraubte den Eierlikör auf.

Als er einschenken wollte, tat sich nichts.

Stocksteif blieb der Likör dort, wo er war, als hätte er beschlossen, in diesem Leben nicht mehr aus der Flasche heraus zu wollen.

Verdutzt, nach Stunden des sprachlichen Schweigens, fielen jetzt die ersten Worte nach dem einsilbigen »Dumm« von vorhin aus seinem Mund: »Ha! Da soll mich einer..!« Uwe hielt die Flasche vor dem Fenster ins Licht und sprach beschwörend mit ihr: »Das kann ja nicht wahr sein! Willst du mich ärgern? Magst du nicht, dass ich dich trinke, weil ich kein kleines Kind mehr bin? Meinst du, ich sollte jetzt einen Klaren trinken oder irgendeinen anderen Likör? Will ich nicht!..«

Uwe schraubte die Flasche wieder zu und begann diese zu schütteln. Als sich nicht sofort Bewegung im Inneren zeigte, schüttelte er heftiger.

Uwe spürte die verletzte Schulter, aber trotzdem machte er weiter. Er wollte jetzt diesen vermaledeiten Eierlikör trinken!

So ging das einige Minuten, es wurde ihm schon ein wenig schummrig, bis er endlich sah, wie sich am Flaschenhals etwas tat.

»Ja! Ja! Hahaaaa!«, jubelte Uwe und machte motiviert mit seinem Tun weiter, bis die gelbe, gestockte Masse schließlich ganz in Bewegung geriet.

Ein neues Geräusch machte sich neben dem Knistern des Holzofens in der Küche breit. Ein breites Schuggern wurde mit stetem Weiterschütteln zu einem immer helleren Gluckern, das zuletzt fast mit dem Schnurren eines alten Zweitaktmotors vergleichbar war. Naja, zumindest mit einem bisschen Phantasie, dachte Uwe, klang das so.

Uwe stellte die Flasche erneut ab und versuchte noch einmal sein Glück.

Konzentriert und mithilfe des etwas zugekniffenen rechten Auges, zielte Uwe den Eierlikör ins Glas. Zuerst mit einem breiten Tropfen, dann mit einem hinter sich herziehenden geschmeidigen kleinen Fluss, suchte und fand die hausgemachte Kostbarkeit ihren Weg in das Schnapsglas.

Der kommende Moment hatte für Uwe fast etwas Heiliges. Mit dem kleinen Glas in der Hand lehnte er sich im Stuhl zurück, den linken Arm legte er auf der schmalen Lehne ab. Die rechte Hand streckte er in Richtung des Fensters, wo die Wintersonne hereinstibitzte.

Bevor Uwe zum Trinken ansetzte, dachte er einen Moment an die Zeit, als hier noch die einfachverglasten Holzfenster ihren Platz hatten, aus denen er und sein Vater dann das Treibhaus gebaut hatten.

Oh Mann! Jetzt musste Uwe lachen.

Das Treibhaus, in dem gleich im ersten Jahr eine riesengroße Marihuanapflanze heranwuchs, die seine Schwester Vroni als Pflänzchen von einem Bekannten aus ihrer Clique geschenkt bekommen hatte. Rasch war die verbotene Pflanze zu groß geworden. Kurzerhand hatte Vroni sie in das Treibhaus gestellt und ihren Vater gefragt, ob er sie da nicht reinpflanzen möge.

Freilich hatte Papa nicht den blassesten Schimmer, um was für eine Pflanze es sich da gehandelt hatte und seine gewitzte Schwester dachte natürlich auch überhaupt nicht daran, ihren Papa, den Hobbygärtner, aufzuklären. Auch Uwe wusste mit seinen etwa zwölf Jahren seinerzeit nicht, dass die wüchsige Pflanze, mit dem dekorativen fünfgliedrigen Laub, astreiner Hanf war.

Als der Hanf dann irgendwann in voller Blüte stand und Uwe zusammen mit seinem Vater wieder einmal am Gärtnern gewesen war, hatte Papa Hermann mit seiner unnachahmlichen Art, während einer Zigarettenpause, lässig dastehend, eine Hand im Hosenseckel, salopp geäußert: »Ah, isch waaß nit, was des für ä Blume is Uwe, aber die is schö! Un jetzt, wo die blüht, des is so ein angenehmer Duft! Des ganze Treibhäusje riecht danach. Isch riech des gern! Aber die Blätter, die babbe wie de Deifel!«

Uwe hatte die Geschichte nie vergessen und er konnte sich jetzt noch beömmeln, wenn er daran dachte.

Er hatte den Eierlikör immer noch nicht getrunken. Unangetastet stand das kleine Gläschen vor ihm auf dem Tisch.

Ja, das waren Zeiten, dachte Uwe.

Schön war es gewesen.

Und ganz so, wie es ein echtes Déjà-vu nicht besser hätte inszenieren können, nahm Uwe den Eierlikör noch einmal in die Hand und hielt ihn ein weiteres Mal in Richtung Fenster.

Draußen war es immer noch kalt und drinnen immer noch warm, wenn auch erst seit Kurzem.

Fast wie früher.

Aber nur fast. Etwas fehlte.

Und Uwe wusste auch sofort was. Die Eisblumen an den Fenstern. Eisblumen im Winter, das gab es nur, wenn man einfachverglaste Fenster hatte.

Die Atemluft der in der Wohnung lebenden Menschen reicherte über Nacht die Luft innerhalb der Wohnung so stark mit Wasserdunst an, dass dieser morgens an den kalten Glasscheiben von innen kondensierte, um dann zu verwunschenen Blumenmustern zu gefrieren.

Er hatte diese als Kind immer mit seinen Fingernägeln heruntergekratzt, das Geräusch hatte er nicht vergessen. Manchmal hatte er auch solange gegen das Eis gehaucht, bis ein kleines Sichtfenster aufgetaut war.

Moderne Häuser und junge Menschen kannten das nicht mehr, sie wuchsen in doppelt- und dreifachverglasten Wohnungen heran. Was ein Verlust, sinnierte Uwe, ein Kind von heute kann überhaupt nicht ermessen, was es bedeutet, keine Eisblumenkindheit gehabt zu haben. Ein Kind von heute wusste noch nicht einmal, was Eisblumen sind. Uwe fand, dass das eine Tragödie war.

Die Kinder von heute wussten so vieles nicht.

Aber gut, dafür wussten sie viele andere Dinge, die er als Kind nicht wusste. Nicht wissen konnte, weil die Welt viel, viel kleiner war, als heute.

Ja, und selbst wenn man wollte, man durfte heutzutage in ein neues Haus gar keine einfach verglasten Fenster mehr einbauen. Die sogenannte Energieeinsparungsverordnung verbot das.

Und Uwe dachte, während er das kleine Schnapsglas jetzt an seinen Mund führte, eigentlich müsste die Energieeinsparungsverordnung, die abgekürzt EnEV hieß, Eisblumenkindheitverhinderungsverordnung heißen.

»Prost Papa! Prost Mutti!«, sagte Uwe noch, bevor er das Glas erneut hob. Gerade als er ansetzen wollte, um zu trinken, klopfte es.

Äppelwoi (Ende Juli, Sommer 1977)

In Schweinheim gab es sehr viele Bauernhöfe. Fast in jeder Straße roch es irgendwie nach Bauer. Und auf den Straßen lagen praktisch immer irgendwo auch die Hinterlassenschaften von Ochsen, Kühen oder Pferden herum. Wenn Uwe nach der Schule durch die Natur streifte, war es völlig normal, dass man auf den Wiesen immer wieder Kuhfladen sah, in die man besser nicht hineintrat.

Und auf den Äckern rings um Schweinheim wurde sehr oft mit Schweinegülle gedüngt. In Schweinheim hieß die Gülle aber nicht Gülle, hier nannte man das Puhl.

Wenn ein Bauer mit seinem Puhlfass durch den Ort fuhr, konnte man den Weg des Bauern noch stundenlang danach genauestens zurückverfolgen.

Die Ablasshähne der Puhlfässer waren damals noch nicht so gut, das waren ganz simple Bajonettverschlüsse ohne Dichtung. Das hieß, die waren immer undicht. Pikant war, dass nicht nur der Puhl nach Puhl stank, sondern meist auch der ganze Bauer und dessen ganze Familie.

Wer in der Schule der Sohn eines Bauern war, das konnte man riechen.

Die Population an Nutztieren war hoch in Schweinheim und nicht nur die der Nutztiere. Auch die Randerscheinungen dieser jahrhundertealten Kultur sah man im Ort.

Praktisch an jedem Haus hingen unter den Dachtraufen Dutzende von Schwalbennestern, welche in der bäuerlichen Struktur des Dorfes, welches ein Stadtteil von Aschaffenburg war, ein riesengroßes, mückengeschwängertes Futterangebot hatten.

Ebenso gab es Katzen en masse und jedes Kind wusste auch, wie eine Ratte aussah oder eine Maus. Hühner waren selbstverständlich und die Hähne durften auch krähen, wann immer sie es wollten, niemand störte sich daran. Hunde waren in der Regel Wachhunde, die meist an langen Laufleinen angeleint, den Hof bewachten, den Aktionsradius gerade so begrenzt, dass man bis zum Hoftor konnte als Besucher, oder maximal bis zum Misthaufen und dann aber keinen Schritt weiter, sonst wäre man gebissen worden!

Bei Uwe zu Hause gab es vor allem Kaninchen, Uwes Vater hatte zudem immer einige Bienenvölker. Einmal im Jahr wurde eine Sau gefüttert, die dann geschlachtet wurde. Sonntags durften die Hühner aus ihrem Stall heraus, was sie jedes Mal mit ausgiebigen Ausflügen in das frische Grün der Wiese unter den Obstbäumen feierten.

Der Hahn hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, kaum dass er das Hühnergatter verlassen hatte sonntags, zuerst den kleinen Bienenstand anzusteuern, auf diesen obenauf zu flattern und erst einmal ausgiebig zu krähen.

Eines Sonntags, gerade als der Hahn wieder zum Krähen ansetzen wollte, begann dieser plötzlich erst verwirrt, dann panisch, von links nach rechts zu rucken, hin und her, er begann mit den Flügeln wild um sich zu schlagen, bis er in einer katharsischen Kakophonie, von schreiendem Krächzen begleitet, das Weite in der Wiese suchte, bis ans andere Ende des Grundstücks rannte er.

»Was ist mit dem Hahn?«, fragte Uwe seinen Vater, der mit Tränen in den Augen im Garten stand, die Hände auf den Oberschenkeln halb vornübergebeugt vom Lachen.

»Uwe! Des hättste ewe sehn müsse! Hahahaha! Der Hahn, hahahahaha!, der wollt‘ wieder wie immer auf des Bienehäusje owwe druff, hahahaha!, hör' zu, aber desmol, als hennse auf ihn gewart‘, die Biene, hamse ihn geläddert! Hahahahaha!«

Am Ende standen sie zu zweit im Garten und lachten sich krumm und bucklig, Vater und Sohn, während sie den Hahn beobachteten, wie dieser völlig von der Rolle, nun sogar vor seinen Hühnern im hohen Gras davonrannte.

Bei Uwe zu Hause gab es auch einen Hund. Kein völlig scharfer Wachhund, wie auf richtigen Bauernhöfen üblich, aber beileibe auch kein Schoßhund.

Der Vierbeiner gehörte Uwes Opa Winfried und hieß Strolchi.

Wie schon angedeutet, wie das damals üblich war, wurde mit einem Hund nicht lange gefackelt, so ein Hund musste sehr schnell lernen zu hören und wenn er das nicht tat, brachte man dem Hund mit ziemlich harter Hand bei, wer der Herr im Haus war. Opa Winfried war da unerbittlich. Stets lag eine zusammengerollte, alte Zeitung parat, mit der Strolchi praktisch täglich unliebsame Bekanntschaft machte. Strolchi hörte nicht, weil er seinem Herrchen gefallen wollte, Strolchi hörte, weil er Angst vor dem hatte, was passieren würde, wenn er nicht hörte.

Erschwerend hinzukam, dass Opa Winfried ein ziemlich fauler Mensch war. Er hasste es, sich bewegen zu müssen. Wann immer es ging, mussten alle anderen im Haus seine Gänge erledigen.

»Uwe, bring mir emol ein Bier aus’m Keller! Uwe, mach emol den Äbbelwoikruch voll! Uwe, geh emol zum Spielplatz und hol' mir ein Eimersche voll Sand für die Vüchel!« Die Vüchel, das waren die beiden Kanarienvögel, die Opa Winfried besaß.

Es war Uwe ein völliges Rätsel, wie diese beiden Vögel in Opas vier Wänden überleben konnten. Eigentlich müssten sie des ständigen, dicken Zigarrendunstes wegen längst tot sein, dachte Uwe oft, so wie die Kanarienvögel, die man mit in Bergwerksschächte nahm, welche starben, wenn Böses Wetter in der Grube herrschte. In Opa Winfrieds Wohnung herrschte nach Uwes Dafürhalten immer Böses Wetter.

Selbst zum Hereinholen der Tageszeitung war Opa Winfried zu faul. Aber Faulheit machte ja bekanntlich erfinderisch.

Eines Tages bastelte Opa Winfried auf dem Gartentisch vor der Werkstatt, nur mit Rippunterhemd über dem dicken Bauch bekleidet, eine Klemmschiene an das Ende einer dicken Schnur.

Während er, umständlich und ungeschickt wie er war, versuchte, einen Knoten zu binden, fiel ihm immer wieder weiße Asche von der Zigarre (Marke Weiße Eule), die er fortwährend im Mund stecken hatte. Uwe beobachtete das Geschehen von seinem Lager aus, das er sich auf dem schmalen Dachboden über der Werkstatt eingerichtet hatte. Dabei verhielt er sich mucksmäuschenstill, denn er wollte auf keinen Fall wieder bei irgendetwas helfen müssen.

Zwischendurch musste Opa Winfried öfter seinen Durst mit Äppelwoi löschen, das war enorm wichtig. Wenn Opa Winfried Stress hatte (jede Art der Bewegung versetzte ihn in Stress), musste die Kehle mit noch mehr Äbbelwoi als sonst schon geschmiert werden.

Opa Winfried trank jedes Jahr rund acht Hektoliter Apfelwein, den er jeden Herbst selbst kelterte.

Und das Keltern war der Mörderstress schlechthin, weshalb während des Kelterns am meisten getrunken wurde.

Weil Opa Winfried das Arbeiten generell nicht erfunden hatte, waren die alten Holzfässer gerade so rechtzeitig wieder einigermaßen sauber und fertig zum Wiederbefüllen, wenn der frische Most angeliefert wurde. An diesen Keltertagen roch das ganze Haus nach den sauren Ausdünstungen, die aus dem Keller hochstiegen. Am Tag vorher kam der Küfer, der alle Fässer kontrollierte und, wenn nötig, wieder mit Schilfblättern dicht machte.

Nicht selten schimpfte der Küfer dann mit Opa Winfried, weil er so spät dran war und überhaupt, weil seine Fässer nie richtig sauber waren. So ein bisschen Schmodder von dem alten Äppelwoi des Vorjahres hing immer noch in den Ritzen, und der Küfer sagte jedes Mal wieder, dass sich Winfried nicht bei ihm beschweren solle, wenn der Äppelwoi sauer würde. Aber Opa Winfried störte das nicht. Er trank jeden Äbbelwoi, egal wie sauer der war. Und er teilte diesen Apfelwein mit niemandem, er trank den ganz alleine.

Acht Hektoliter, das waren achthundert Liter. Ein Jahr hatte dreihundertfünfundsechzig Tage, das machte über zwei Liter blanken Äbbelwoi pro Tag, errechnete Uwe. Und da war das Bier noch nicht eingerechnet, das auch noch getrunken wurde.

Uwe beobachtete seinen Opa jetzt schon eine ganze Weile. Bei so viel Alkohol pro Tag verwunderte es ihn natürlich nicht, dass Opa Winfried so seine Probleme damit hatte, nur einen Knoten in eine Schnur zu binden.

Als der Opa aber endlich damit fertig war, ging dieser in das Haus zurück und knotete das andere Ende der Schnur an das Fensterbrett seines Schlafzimmers.

Winfried schlief zur Straßenseite hin und konnte nun, nachdem er den Zeitungsausträger entsprechend instruiert hatte, jeden Morgen seine Zeitung einfach mit der Schnur die drei Meter bis zum Fenster hochziehen, sodass er nicht mehr das Haus verlassen musste, um die Zeitung hereinzuholen. Das funktionierte eine ganze Weile recht gut, bis mit einem Mal die Schnur tagelang leer war.

Opa Winfried war total verärgert, weil auf einmal die Zeitung ausblieb.

Ein Morgen, an dem er nicht seine geliebte Zeitung lesen konnte, war ein verlorener Morgen.

Es war nicht so schlimm für Opa Winfried, dass er nicht erfuhr, was in der Welt gerade so geschah, aber es war ein Drama ohnegleichen, dass Opa Winfried die Kontaktanzeigen nicht lesen konnte.

Opa Winfried, der selbst noch aktiver Wehrmachtssoldat gewesen war, stammte aus einer Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Männer Mangelware waren und ein Frauenüberschuss in der Gesellschaft herrschte.

Diese Generation Männer konnte sich seine Frau aussuchen.

Opa Winfried war im Laufe seines Lebens dreimal fest liiert. Also, von diesen dreimal wusste die Familie.

Was Opa Winfried sonst noch so mit anderen Frauenzimmern parlierte, etwa wenn er wieder mal mit der Bahn nach Nürnberg oder sonst wohin fuhr, das erfuhr die Familie nie, nur Gerüchte gab es. Sogar, dass es noch Verwandtschaft in Nürnberg geben müsse, die aus den Eskapaden des Opas herrührte. Man musste wissen, zwischen 1939 und 1942 hatte der Opa fast drei Jahre in Nürnberg gelebt, weil er dort die Eisenbahnerschule besucht hatte. Unmittelbar nach Beendigung der Ausbildung dort, musste er in den Krieg.

Er war zweimal verheiratet und zweimal verwitwet. Die dritte Lebenspartnerin hatte er nicht mehr geheiratet, das war dann nur seine Freundin. Seine zweite und dritte Lebenspartnerin fand er, indem er Kontaktanzeigen beantwortete.

Die Damen suchten jedes Mal nach einem gestandenen Herrn, der bitte nicht rauchen und nicht trinken solle. Opa Winfried antwortete dementsprechend, er sei weder Trinker, noch Raucher, und in jedem Falle ein gestandener und gemachter Mann. Die Masche klappte immer, trotz der nach brennendem Mist stinkenden Zigarren und trotz acht Hektoliter Äbbelwoi pro Jahr.

Besonders Opa Winfrieds dritte Lebensgefährtin, Berta, die aus Offenbach kam, war als Städterin, die sie war, eher intellektuell und gebildet. Die Redewendung Alter schützt vor Torheit nicht, bekam mit Bertas Einzug in der Ebersbacher Straße eine neue Dimension. Berta war milde, immer verständnisvoll, klug und konnte zuhören, Uwe mochte seine dritte Oma mütterlicherseits.

Uwes Opa stellte nach etwa einer Woche den Zeitungsausträger zur Rede.

Dieser schwor Stein und Bein, dass er wie jeden Tag die Zeitung an die Schnur gehängt habe.

Da Opa Winfried trotz seiner Allüren ein cleverer Mann war, musste er nicht lange kombinieren, um zu wissen, dass nur eine Alternative blieb: Dann musste es jemanden geben, der ihm die Zeitung klaute!

Am nächsten Morgen legte sich Opa Winfried auf die Lauer (was ein Stress! Da musste gleich am Morgen ein Glas Äbbelwoi mehr getrunken werden!). Kurz nachdem der Zeitungsausträger da war und dieser die Zeitung ordnungsgemäß an die Schnur geklemmt hatte, also noch in aller Frühe, kam ein junger Bauarbeiter den Gehweg hochgelaufen.

Am Ende der Straße wurde seit einigen Tagen ein Haus gebaut, dort war vermutlich sein Arbeitsplatz.

Gerade als der junge Kerl, mit verwegener Schiebermütze auf dem Kopf und mit frisch angezündeter Kippe im Mund, völlig ungeniert und wie gewohnt nach der Zeitung griff, kippte Opa Winfried einen großen Eimer Wasser nach unten, dessen Inhalt den Maurerburschen voll erwischte. Von diesem Tag an war Opa Winfrieds Zeitung wieder jeden Tag dort, wo sie hingehörte.

Besonders in den Ferien, fand Uwe, war jeder Tag zwar Gold wert, aber von morgens bis abends zu Hause zu sein, das konnte gerade in den Sommerferien schon auch ein arger Spießrutenlauf sein. Opa Winfried hatte ja immer alles im Blick. Man konnte im Hof praktisch nichts machen, ohne dass Opa Winfried einem dabei zusah. Die meiste Zeit verbrachte der Großvater nämlich damit, bei offenem Fenster und immer mit einem obligatorischen, weißen Feinrippunterhemd bekleidet, seinen Enkeln beim Spielen zu zusehen. Vorne war das Unterhemd immer mit vielen braunen Flecken gesprenkelt, die waren vom Schnupftabak, den der Opa neben seinen anderen Lastern auch noch regelmäßig konsumierte.

»So, moin Bu, do haste eine Mark! Geh ma rüwwer zum Tiroler und hohl mir ein Schnupptawack!«, war einer der häufigen Botengänge, den man erledigen musste. Der Tiroler, das war die Wirtschaft schräg gegenüber.

Einmal waren einige Nachbarskinder da und man warf sich gegenseitig Bälle und Plastikkegel zu. Einer der Kegel flog dabei irgendwann dem Opa an den Kopf, was zur Folge hatte, dass dieser von einer Sekunde auf die andere von ausgelassener und zur Schau gestellter Heiterkeit, in einen wüsten Jähzornmodus wechselte. Da war der Opa dann von einem Moment auf den anderen wieder ein Frontsoldat. Das Spiel musste sofort unterbrochen werden, alle Kinder mussten heim und Uwe musste den Hof verlassen und den Rest des Tages drinnen verbringen. Zum Glück wohnten Uwe, seine Eltern und Geschwister einen Stock höher.

Hin und wieder hatte Uwe Glück und Opa Winfried war nicht daheim. Er machte dann einen Ausflug mit Berta. Strolchi wurde da aber nie mitgenommen.

Uwe liebte Strolchi, obwohl dieser auch ein anstrengender Hofhund sein konnte, über alles. Und da er oft mit dem Hund spielte, liebte dieser Uwe im Grunde seines Herzens genauso.

Es war ein heißer Sommertag im Juli, die großen Ferien hatten gerade begonnen, als sich Uwe einen alten Tennisball nahm und begann, diesen Strolchi zu zuwerfen, damit dieser ihn im Sprung mit seinem Maul auffangen konnte.

Strolchi hatte, wie alle Schnauzer, einen starken Haarwuchs. Aus diesem Grund wurde der kleine, lebhafte Hund zwei- bis dreimal im Jahr geschoren.

Einen Tag zuvor war es wieder einmal so weit gewesen.

Strolchis Fell war so kurz, dass Uwe fast die rosa Haut darunter durchsehen konnte.

Opa Winfried machte das mit dem Scheren von Strolchis Fell immer selbst, mit so einem Elektrorasierer, wie sie jedermann vom Friseur kannte.

Strolchi musste dann unter der Halle auf einem ausrangierten Holzfass mucksmäuschenstill stehen bleiben, bis die Tortur vorüber war. Angesichtes der zusammengerollten Zeitung neben ihm, rührte sich der arme Kerl auch nie nur einen Zentimeter. Der arme Strolchi zitterte dabei immer am ganzen Körper vor Angst wie Espenlaub im Herbstwind. Uwe konnte das absolut nachvollziehen, ihm ging es beim Dorffriseur nicht anders. Die alte Friseuse, die ihm immer seine Haare schnitt, tauschte auch am Ende einer Sitzung immer die Schere mit so einem Rasierer, um damit die Ohren auszurasieren. Uwe zuckte sich dann auch überhaupt nicht, aber nicht, weil er so besonders brav war, sondern einfach weil er Angst hatte, wieder in die Ohren geschnitten zu bekommen von der Friseuse und ihrem surrenden Lieblingswerkzeug. Nicht selten passierte es, dass Uwe mit einem Pflaster am Ohr nach Hause trottete nach so einem Friseurbesuch.

Was Uwe nicht wissen konnte, war, dass diese Fellrasuren für Strolchi so ein monströser Stress waren, dass der arme Hund mittlerweile ein regelrechtes Trauma davon hatte. Noch Tage nach dem unter Todesangst stattgefundenen Prozedere, war Strolchi verschreckt, hypersensibel und bei kleinsten Anlässen folglich unberechenbar.

Strolchi stand an der Oberkante der Eingangstreppe, etwa sechs Stufen über dem neunjährigen Uwe. Der Tennisball lag auf der dritten Stufe. Uwe stand auf der ersten Stufe und bückte sich nach dem Ball, als Strolchi plötzlich ohne Vorwarnung die Zähne fletschte, guttural knurrte und sich dann wie ein wildgewordener Derwisch auf Uwe stürzte.

Im nächsten Moment schrie Uwe wie am Spieß, er schaute an sich herunter, Strolchi und der Ball waren nicht mehr zu sehen, die beiden waren auch nicht mehr wichtig, überall war Blut und es blutete immer mehr. Ein Stück der linken Brust hing herunter wie ein aufgeklappter Waschlappen so groß, immer mehr Blut floss.

Dann kam schon Uwes Mutter Gerda gerannt, die Augen schreckgeweitet, auch schreiend rannte diese wieder in die Wohnung. Uwe verstand nur, dass er stehen bleiben solle, wo er war und dass er sich nicht rühren solle.

Im nächsten Moment war seine Mutter wieder da, drückte einen ganzen Berg frischer Küchenhandtücher auf die Wunde und ging auch schon mit ihm aus dem Haus, hinaus auf die Straße. Der Nachbar, der im übernächsten Haus wohnte, sah die beiden und fing Wortfetzen auf, Uwe hörte nur die Worte »Strolchi!« und »gebissen!« und »schlimm« und »muss ins Krankenhaus, sofort!« Der Nachbar stürzte in die Wohnung, holte seinen Autoschlüssel und fuhr Mutter und Sohn sofort mit seinem Opel Kapitän in das alte Aschaffenburger Krankenhaus in der Lamprechtstraße.

Uwe war noch nie zuvor in einem Krankenhaus gewesen. Also schon, aber nie als Patient. Er hatte immer Angst davor, mal hierher zu müssen und operiert werden zu müssen. So wie Karlheinz oder Ralf, die beide schon komplizierte Knochenbrüche hatten.

Jetzt war es soweit.

Jetzt war auch er dran.

Irgendwann war immer das erste Mal.

Uwe war klug genug, um zu wissen, dass das jetzt gemacht werden musste, sonst würde er das nicht überleben. Die Wunde sah schlimm aus, soviel hatte er sehen können. Merkwürdigerweise tat es aber überhaupt nicht weh. Hinterher erklärte ihm irgendjemand, dass das am Schock lag, den er bekommen hatte. Als Uwe auf dem OP-Tisch lag, wurden die Handtücher vorsichtig weggenommen, Uwe schielte nur einmal vorsichtig hin. Was er sah, war so abnormal, so grauenhaft, dass er es sofort vorzog, ab jetzt woanders hinzuschauen.

Der OP war grün gefliest, an der Decke hingen kreisrunde, große Lampen, die in der Mitte einen Griff hatten, sodass man sie hinziehen konnte, wo man gerade Licht brauchte.

»Mhmmm, das war ganz schön knapp. Die Wunde ist sehr tief, einen Zentimeter mehr und der Hund hätte den Herzmuskel erwischt, dann wäre es das gewesen«, sagte der Chirurg lapidar, um dann hinzuzufügen: »Aber das kriegen wir wieder hin junger Mann. Nur eine große Narbe wirst du behalten, die wird dich ewig an diesen Tag erinnern!«

Rings um den Biss bekam Uwe mehrere Spritzen, die Wunde wurde betäubt und dann mit Drahtschlingen so vernäht, dass man sie jeden Tag etwas enger zuziehen konnte. Uwe musste drei Wochen im Krankenhaus bleiben. Jeden Tag wurde der Verband abgenommen, täglich wurde die Wunde erst kontrolliert, dann gereinigt, dann wurden die Drähte enger gezogen, das klaffende Loch mit den hässlichen, verbissenen Wundrändern kleiner gemacht und letztendlich mit kleinen Antibiotika-Paketen behandelt, um so eine Infektion zu verhindern. Uwe wurde erklärt, dass diese umständliche Vorgehensweise deshalb so wichtig war bei ihm, weil er von einem Hund gebissen wurde. In deren Speichel seien so viele Keime, das könne richtig gefährlich werden.

Uwe weinte viel und wollte wieder nach Hause, es waren doch jetzt große Ferien! Aber er bekam jeden Tag Besuch von seiner Mutter und seinen Geschwistern. Sogar seinen Bruder Erwin vermisste er irgendwann und der war sogar richtig lieb zu ihm, wenn er zu Besuch kam. Das war Uwe überhaupt nicht gewohnt! Anscheinend vermisste auch dieser seinen kleinen Bruder.

Uwe und Erwin lernten in diesen Wochen, dass Blut eben doch dicker war als Wasser.

Einmal freute sich Uwe ganz besonders über Besuch. Seine Nachbaroma Helga tauchte ganz überraschend bei ihm auf. Nie und nimmer hatte es Uwe für möglich gehalten, dass diese mal in die Stadt gehen würde, für Helga musste ein Ausflug ins Krankenhaus eine Weltreise sein, mutmaßte Uwe.

»Ja Uwe! Was hab' isch da gehört! Der Strolchi hat disch gebisse! Sag mal! Der Sauhund! Wie geht's dir denn?«

»Och, eigentlich geht es mir ganz gut Helga. Die Wunde ziept manchmal ein bisschen, wenn ich mich falsch bewege und ich kann mich beim Schlafen noch nicht wieder auf den Bauch legen. Und guck mal, ich habe jetzt einen Py-ja-ma!«

Während Uwe sprach, zeigte er seiner Nachbaroma, wie man so einen Pyjama aufknüpfte. Uwe hatte das Kleidungsstück von seiner Mutter bekommen, damit er sich nicht bei jedem Verbandswechsel so verrenken musste, mit Pullover so über Kopf ziehen und allem.

Stolz zeigte Uwe der Helgaoma den großen Verband auf seiner Brust. Unten drunter die Haut war noch ganz gelb vom jodhaltigen Desinfektionsmittel.

»Oh, du lieber Gott, Uwe! Mach's wieder zu! Isch kann gor nit hingugge!», lachte die Helga, bevor sie weiterberichtete: »Ja, isch habs nur zufällisch erfahrn, Uwe, mir hat keiner was gesacht. Isch hat gestern deine Mutter übern Gartezaun gefracht, ob du do bist und ob sie vielleischt uff en Kaffee rüberkomme mach, und da hatse mirs gesacht, dass du im Krankenhaus bist. Da hab isch ihr gesacht, isch besuch' disch. Aber ein Kaffee hatse nicht mit mir getrunke, schad.«

»Wenn die Pilzzeit wieder losgeht, bin ich wieder fit Helga, dann gehen wir wieder in die Pilze, ja?«, schnitt Uwe ein neues Thema an. Es war ihm peinlich, dass seine Mutter nie, nie, nie einen Kaffee mit ihrer Nachbarin Helga trinken wollte. Uwe hatte schon oft probiert, seine Mutter dazu zu bewegen, doch mal mit ihm zusammen rüber zu gehen, aber seine Mutter bewegte sich in dieser Sache keinen Millimeter. »Na klar gehen mir wieder in die Pilz Uwe!«, sagte Helga lachend, bevor sie sich wieder verabschiedete.

Uwe lag eigentlich in der Kinderabteilung, aber weil das Krankenhaus total überfüllt war, wurde irgendwann auch ein Erwachsener für einige Tage in sein Zimmer verlegt. Für seine Begriffe ein richtiger Opa. Uwe konnte mit dem alten Mann gar nichts anfangen, außerdem machten Jungs wie er mit alten Opas meist eher schlechte Erfahrungen, irgendwann bekam man doch nur eine Schelle von denen. Da der Mann nicht aufstehen konnte, musste dieser immer, wenn er mal musste, die Schwester rufen. Der Mann machte dann, wenn er ein kleines Geschäft machen musste, in eine Pissflasche. Und immer, wenn er ein großes Geschäft machen musste, bekam der Mann eine Bettpfanne untergeschoben. Uwe zog sich dann immer die Bettdecke übers Gesicht und sah zu, dass diese so lange es nur irgendwie ging, zu allen Seiten hermetisch verschlossen war. Uwe wollte so unbedingt vermeiden, dass der Gestank, den sowohl die flüssigen, als auch festen (oder halbflüssigen) Hinterlassenschaften des komischen Opas verursachten, zu ihm vordringen konnten. Was Uwe nicht verhindern konnte, waren die lauten Geräusche, die dem Opa sein Hintern machten beim Kackern. Es klang furzigfeucht und quahtschig und faulig. Und dazwischen schnaufte und stöhnte der Opa angestrengt.

Wenn die Luft unter der Decke aufgebraucht war, hielt Uwe die Luft an.

War auch das nicht mehr möglich, versuchte Uwe abzuschätzen, welcher Zipfel seiner Bettdecke den weitest möglichen Abstand zu seinem unangenehmen, ältlichen Mitpatienten hatte. Uwe kroch dann mit seinem Gesicht an genau diese Stelle, lupfte sie minimal und begann nicht mit der Nase, sondern mit dem Mund zu atmen.

Uwe hätte ja am liebsten öfter das Zimmer verlassen, aber das durfte er die ersten zehn Tage seines Aufenthaltes noch nicht, da waren die Schwestern im Krankenhaus eisern. Uwe erfuhr in diesen Tagen, was der Satz »was nicht tötet, härtet ab« bedeutete.

In den drei Wochen seines Aufenthaltes bekam Uwe immer wieder neue Zimmergenossen. Es war ein Kommen und Gehen.

Gegen Ende seines Aufenthaltes dachte Uwe, er hatte es doch noch ganz gut getroffen. Andere hatten Blinddarm oder einen Leistenbruch, das waren richtig, richtig große Operationen, wo man auch eine Narkose bekam. Das hatte er ja nicht. Er hatte ja nur einen Hundebiss.

Als Uwe nach Hause kam, war seine größte Sorge, dass Strolchi noch da war. Uwes Vater hatte ihm zwar noch am ersten Tag im Krankenhaus versichert, dass, wenn er zu Hause gewesen wäre, er Strolchi sofort erschlagen hätte. Aber davon konnte sich Uwe nichts kaufen. Natürlich tat ihm Strolchi auch leid, er mochte ihn ja nach wie vor, aber jetzt hatte er auch Angst vor ihm. Nein, er hatte Schiss! Und was für einen Schiss er hatte! Und Uwe fragte sich, wie er mit dem Hund, der ihn so zugerichtet hatte, künftig unter einem Dach leben sollte?

Uwes Opa Winfried hatte Uwe zwar ein paarmal im Krankenhaus besucht und ihm erzählt, dass er Strolchi abends, als er wieder daheim war, wie wahnsinnig verdroschen habe und ihm versichert, dass er das ganz sicher nicht nochmal tun würde, aber Uwe hatte keinerlei Vertrauen in diese Worte. Zurecht, denn wie Uwe viele, viele Jahre später als Erwachsener lernen sollte, waren Hunde gar nicht in der Lage, Bestrafungen, die erst mit einem gehörigen Zeitabstand zu einer Tat erfolgten, mit dieser in Zusammenhang zu bringen. Wie also sollte ein Hund, der erst einen Tag später Prügel für etwas bekam, wissen, wofür er diese bekam? Uwe beließ es schließlich dabei und stellte sich seinem Schicksal und seiner Angst, es blieb ihm ja nichts anderes übrig, Opa war schon immer dominant und herrisch, Uwe kannte es gar nicht anders. Was der Opa sagte oder der Papa, das war Gesetz. Uwes Mutti Gerda war die Einzige, die zu ihm hielt, sie hätte Strolchi ihrem Sohn zuliebe sofort weggegeben, aber auf Mutti hörte gleich niemand. Auch das war wie immer.

Am Tag von Uwes Rückkehr ins Elternhaus wich Uwes Mutter nicht von seiner Seite, wofür er ihr sehr dankbar war. Strolchi lief frei im Hof herum, kam direkt an die Türe gerannt, wie immer, wenn Besucher kamen und knurrte Uwe unverhohlen an. Wie ein Wolf die Herde umrundet, bevor er zuschlägt, tat das auch Strolchi bei Uwe, der Hund witterte die Angst des Jungen und gab sich diesem Instinkt fortan hemmungslos hin. Er, der Hund, stand jetzt über ihm und diese Rolle gab der Zwergschnauzer nicht mehr her. Es dauerte ein geschlagenes Jahr, bis Uwe wieder völlig sorglos alleine mit Strolchi im Hof sein konnte.

Am schlimmsten war die Situation, wenn Uwe eine Treppe hochlaufen wollte und oben stand der Hund bereits, um ihn förmlich zu erwarten.

Bei jedem Gang in den Keller, zum Getränke holen, zum Holz reinholen, zum Konserven oder Marmelade oder Milch hochholen, wenn er von der Schule heimkam, wenn er »Schnupptawack« oder »Vuchelsand« holte, Uwe musste von nun an immer wachsam sein und immer dafür sorgen, dass irgendein Erwachsener da war, meist seine Mutter, um die Situation zu entschärfen.

Uwes Opa Winfried war die missliche Lage seines jüngsten Enkels entweder total egal oder aber er war, unter anderem durch seine Kriegserlebnisse, so verroht und abgestumpft, dass er tatsächlich nicht merkte, wie sehr er seinen Enkel hier im Stich ließ.

Viele schöne Sommertage verbrachte Uwe ab jetzt im Haus, statt im Garten. Immer dann, wenn gerade sonst niemand da war, der auf ihn hätte aufpassen können, wagte er es nicht, nach unten in den Hof zu gehen, wo Strolchis Revier war.

Als viele Jahre später der Opa starb, wurde Strolchi doch noch weggegeben. An eine Familie auf einem Aussiedlerhof, die ihn als Wachhund haben wollten.

Die waren so glücklich mit ihm, dass sie noch Jahre später Hausmacher Wurst als Dankeschön vorbeibrachten.

Bohnensuppe

Einen großen Vorteil hatte es, wenn man etwas Schlimmes hatte oder gerade überstanden hatte. Man wurde von Mutti verwöhnt!

Als Uwe aus dem Krankenhaus nach Hause kam, hatte seine Mutter seine Leibspeise für ihn gekocht. Und das war Bohnensuppe! Muttis Bohnensuppe war etwas, womit man Uwe Dinge hätte beibringen können, die man ansonsten Hunden beibrachte, wie etwa Männchen machen, Sitz und Platz. Uwe hätte für die Bohnensuppe sogar dem Opa jeden Tag die Zeitung aus dem Zeitungsrohr geholt und ihm ans Bett gebracht.

Wie alle alten Hausgerichte, die es bei Uwe daheim beinahe täglich gab, war auch dieses ein ganz altes und ganz spezielles Rezept, das es so nur bei ihnen gab und sonst nirgends.

Uwes Mutter Gerda freute sich riesig darüber, wenn sie ihrem Sohn so eine große Freude mit ihrem Essen machen konnte. »Uwe, das ist alles aus dem Garten!«, pflegte sie dann zu sagen. Oh ja, das war es.

Eine wesentliche Zugabe zu der Bohnensuppe waren Kartoffelpfannkuchen. Der Gemüsegarten hinter dem Haus belegte etwa eine Fläche von tausend Quadratmetern. Auf gut der Hälfte wurden jedes Jahr Kartoffeln gesteckt. Kartoffeln waren bei Uwe zu Hause ein Grundnahrungsmittel. Es gab regelmäßig Pellkartoffeln, Kartoffelbrei, Kartoffelsuppe, Kartoffelgemüse und Kartoffelpfannkuchen (hauptsächlich zur Bohnensuppe). Wenn gekochte Kartoffeln von einer Mahlzeit übrig waren, wurden die nicht weg geworfen. Aus den gekochten Kartoffeln vom Vortag machte Mutter Gerda nicht nur beste Bratkartoffeln (die nannte man »Geräiste«), zudem verstand sie es, daraus auch extrem gute Kartoffelklopse zu machen, die in der Pfanne goldgelb herausgebraten wurden, um sie dann mit eingemachtem Obst zu vertilgen.

Immer, wenn der Garten für die neue Kartoffelsaison im Frühjahr vorbereitet werden musste, kam Opa Konrad aus Haibach schon im Herbst vorher zu Besuch. Man musste wissen, Opa Konrad war nicht nur ein stiller und äußerst genügsamer Mensch, der nie schlecht gelaunt war, er war außerdem der ausdauerndste Mann, wenn die Gemüsebeete umgegraben werden mussten und es galt, den über das Jahr angewachsenen Misthaufen als Dünger in den Boden zu bringen. Niemand konnte das besser, als Opa Konrad. Höchstens noch Papa Hermann, aber der hatte es ja auch von seinem Vater, Opa Konrad, gelernt.

Opa Konrad hätte sogar einen ganzen Acker umgegraben, wenn man ihn dazu aufgefordert hätte. Schon sehr früh lernte Uwe von ihm das Umgraben, so wie es schon sein Vater von ihm gelernt hatte. Man musste erst einen guten Anfang machen, das hieß einen Graben schaffen. Man warf die erste Reihe Erde hinter sich. Sodann wurde frischer Mist geholt und dieser mit einer Mistgabel in den Graben gegeben und festgetreten. Dann wurde mit dem Erdaushub der nächsten Reihe, der Mist auf der vorderen Reihe bedeckt. Immer von links nach rechts. Und so ging es stoisch immer weiter, bis der ganze Garten umgegraben war.

Sobald im Frühjahr das Thermometer über zehn Grad geklettert war, wurden die Kartoffeln gesteckt, welche dann bei entsprechender Pflege im Sommer, ab Mitte Juni, geerntet werden konnten. Bei Uwe zu Hause gab es verschiedene Sorten Kartoffeln, frühe und späte, sodass man möglichst lange erntefrische Kartoffeln aus dem Garten verarbeiten konnte. Der Ernteüberschuss wurde im Kartoffelkeller eingelagert, der möglichst dunkel und frostfrei sein musste.

Ein großes Ärgernis waren die Kartoffelkäfer. Es war selbstverständlich, dass alle Familienmitglieder immer wieder beim Einsammeln der Käfer halfen. Kartoffelkäfer sammeln war eine mühsame Arbeit, die Uwe aber eigentlich ganz gerne machte. Da er und seine Familie ordentlich ernten wollten, mussten die Kartoffelpflanzen eben davor bewahrt werden, dass die Larve des gefräßigen Käfers den oberen Teil der Pflanze auffraß. Nebenbei erfuhr Uwe bei einer der abendlichen Philosophierstunden mit dem Vater so Erstaunliches über den Kartoffelkäfer, dass er seinen Vater danach wieder ein Stück besser verstand, wenn dieser über die Schlechtigkeit in der Welt im Allgemeinen und die Verlogenheit der meisten Regierenden im Besonderen, sich ausließ.

»Der Kartoffelkäfer, Uwe, das ist ein Ami!«, hatte Hermann seinem Sohn erklärt und ihm berichtet, dass dieser Käfer ursprünglich, wie die Kartoffel selbst, aus Amerika stammte.

Als die Kartoffel nach der Entdeckung Amerikas nach Deutschland eingeführt worden sei, sei nur die Kartoffel, nicht aber der Käfer eingeführt worden. Hunderte Jahre lang stellte dann der Anbau der Kartoffel in Europa sicher, dass es keine verheerenden Hungersnöte mehr in der Alten Welt gab. Im immer mehr eskalierenden Ost-West-Konflikt der Nachkriegszeit aber, erklärte Papa Hermann seinem einmal mehr an seinen Lippen hängendem Sohn, hätten die Amerikaner dann, um das kommunistische Osteuropa und die Sowjetunion zu schwächen, mit dem Flugzeug Millionen der gefräßigen Tiere über deren Kartoffelackerflächen abgeworfen.

Da Uwes Papa, wie Uwe wusste, immer die Wahrheit sagte, hatte er nicht den leisesten Zweifel, dass diese unfassbare Geschichte tatsächlich wahr war.

Uwe war schockiert.

Aber trotzdem ging er immer noch gerne auf den Exe, das war der nahe Truppenübungsplatz, um mit den dortigen amerikanischen Soldaten Geschäfte zu machen, wie es Mark Twains Tom Sawyer nicht besser gekonnt hätte.

Es dauerte, wie bei vielen anderen Erkenntnissen, die Uwe im Laufe seines Lebens machte, wieder Jahrzehnte, bis er die ganze Wahrheit erfuhr.

Und die war, dass der Kartoffelkäfer schon viel früher in Europa gesichtet wurde, nämlich schon Mitte des Achtzehnten Jahrhunderts.

Die Mär von spionageartig verbreiteten Beständen des Schädlings durch bösartige Menschen hatte tatsächlich eine lange Tradition. Schon im ersten Weltkrieg wurde von der Kriegspropaganda der Deutschen behauptet, die Franzosen hätten den Schädling nach Deutschland gebracht, was tatsächlich genauso ein Blödsinn war, wie das, was die Nazipropaganda später behauptet hatte, nämlich dass die Amerikaner da schon den Käfer von Flugzeugen aus über Deutschland abgeworfen haben.

Nachweislich hatte aber die deutsche Wehrmacht 1943 eine spezielle Züchtung des Schädlings über eigenem Gebiet bei Speyer abgeworfen, um so zu testen, ob der Käfer als biologische Waffe taugte. Im Deutschland der Siebzigerjahre indes war es eine fest verankerte Gewissheit, dass der Kartoffelkäfer von den Amis über Deutschland abgeworfen worden war.

Ein weiterer, wesentlicher Bestandteil der Bohnensuppe waren natürlich Bohnen.

Bohnen wurden im Garten bei Uwe daheim auf zwei Arten angebaut: Einmal als Buschbohnen und einmal als Stangenbohnen. Die letzteren nannte man auch Feuerbohnen.

Wenn Uwes Papa im Frühjahr das Gerüst für die Stangenbohnen im Garten aufstellte, wusste Uwe, dass jetzt das Gartenjahr wieder voll in Gang kam, was Uwe immer überglücklich machte.