11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Bergdorf Pieve di Cadore in den Dolomiten erblickt Fabro 1925 im Kuhstall seiner Großeltern das Licht der Welt. Seine Kindheit ist ärmlich und doch auch reich an Abenteuern in der rauen Natur. Als Schmied findet Fabro seine berufliche Erfüllung und in der eigenwilligen Rina seine große Liebe. Und als schwere Schicksalsschläge ihn zu entmutigen drohen, ist es abermals der Zauber der Berge, der ihm ungeahnte Kraft verleiht ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

Über das Buch

Im Bergdorf Pieve di Cadore in den Dolomiten erblickt Fabro 1925 im Kuhstall seiner Großeltern das Licht der Welt. Seine Kindheit ist ärmlich und doch auch reich an Abenteuern in der rauen Natur. Als Schmied findet Fabro seine berufliche Erfüllung und in der eigenwilligen Rina seine große Liebe. Und als schwere Schicksalsschläge ihn zu entmutigen drohen, ist es abermals der Zauber der Berge, der ihm ungeahnte Kraft verleiht …

Über den Autor

Francesco Vidotto, geboren 1976 in Treviso, studierte Betriebswirtschaft an der Università Ca‘ Foscari in Venedig und war lange Geschäftsführer einer Unternehmensberatung, bis er eines Tages alles hinter sich ließ, um sich in dem Bergdorf Tai di Cadore in den Dolomiten niederzulassen. Er ist begeisterter Alpinist und hat vor einigen Jahren das Schreiben für sich entdeckt, wobei ihm besonders Geschichten von Menschen in den Bergen am Herzen liegen. Der Klang eines ganzen Lebens ist sein erster auf Deutsch erschienener Roman.

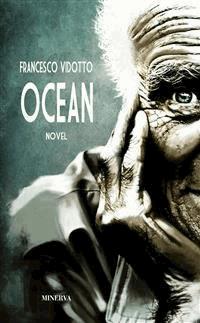

FRANCESCOVIDOTTO

DERKLANGEINESGANZENLEBENS

ROMAN

Aus dem Italienischen vonRita Seuß und Walter Kögler

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Titel der italienischen Originalausgabe:

»Fabro«

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2016 Mondadori Libri S.p.A., Milano

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde

Einband-/Umschlagmotiv: © Kotenko Oleksandr/shutterstock

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-6086-8

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Dieses Buch ist ein Werk der Phantasie. Sämtliche Personen und Orte sind frei erfunden und dienen allein dazu, der Geschichte Wahrhaftigkeit zu verleihen. Jede Ähnlichkeit mit realen Ereignissen, Orten sowie lebenden oder verstorbenen Personen ist zufällig.

Ich danke meinen Eltern,

die mir das Leben geschenkt haben,

und ich danke Parker für den Füller zum Schreiben.

Für meinen Bruder Alberto

und für meinen Neffen Ettore,

die beide ein neues Leben beginnen.

Für Mauro Corona,

der vor vielen Jahren zu mir sagte:

»Schreib.«

Für Lucy,

weil es sie gibt.

1

… VON FABRO UND SEINEM NAMEN

Ich heiße Fabro, und von meinem Vater weiß ich nur, dass er Hufschmied war und keinen Funken Phantasie hatte.

Ich bin am zweiten November 1925 um zehn Uhr morgens auf die Welt gekommen. Das weiß ich deshalb, weil meine Mutter mir immer wieder vorgeworfen hat, nur meinetwegen sei sie an Allerseelen nicht am Grab meiner Urgroßmutter gewesen.

Mama und ihre Freundin Vera rupften gerade die tags zuvor erjagten Vögel, um sie mit Polenta zuzubereiten, als die Wehen einsetzten. Meine Mutter hielt sich den Bauch mit beiden Händen.

»Geh und hol deinen Vater«, sagte sie zu ihrer Freundin.

»Meinen Vater?«

»Ja, deinen Vater. Den Doktor.«

»Warum, ist dir nicht gut?«, fragte Vera ahnungslos. Als sie jedoch das schmerzverzerrte Gesicht ihrer Freundin sah, schlüpfte sie aus der Tür, die Arme vor der Brust verschränkt gegen die Kälte.

Das Geräusch der schnellen Schritte alarmierte meine Großmutter. »Was ist, Rosetta?«, rief sie und eilte die Treppe herunter.

Keine Antwort.

Als sie in die Küche kam, sah sie ihre Tochter am Tisch stehen. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten und krümmte sich zusammen.

Meine Großmutter ließ sie bei sich unterhaken und sagte: »Komm, mein Kind, komm mit.«

An der Treppe gingen sie jedoch nicht nach oben ins Schlafzimmer, sondern steuerten auf die Tür zu, die auf den Hof hinaus führte.

In jenem Herbst war es so kalt, dass die Betten hart waren wie Holz. Mindestens eine Stunde, bevor man sich hineinlegte, musste man sie wärmen, indem man ein Gestell mit glühender Holzkohle unter die Decke schob.

Vorsichtig, um auf dem gefrorenen Boden nicht auszurutschen, durchquerten Rosetta und meine Großmutter den Garten.

Mitten auf dem Hof bekam Mama eine zweite Wehe. Sie krallte sich in den Arm ihrer Mutter, die in diesem Moment ihr einziger Halt war, und blieb schmerzverkrampft stehen. Sie stöhnte leise und atmete tief ein, die Hand auf dem Bauch, in dem ich war. Ihr Atem kondensierte zu weißen Wölkchen, die sich auf ihren Wollschal legten und dann auflösten.

»Keine Angst, Rosetta«, sagte meine Großmutter tröstend, »das geht vorbei.«

»Hoffentlich, Mutter.« Angespannt und mit angehaltenem Atem rührte sie sich nicht von der Stelle, bis der Schmerz vorüber war. Dann holte sie wieder Luft.

Noch ein paar kleine, behutsame Schritte, und sie hatten das große Holztor von Stall und Scheune erreicht.

Meine Großmutter geleitete Mama zum Eingang. »Stütz dich hier an der Wand ab«, sagte sie, während sie den schweren Eisenriegel zurückschob und das Tor öffnete.

Dann führte sie Mama in den Stall.

Mosca, Dama, Nobila und America hoben erwartungsvoll das Maul aus der Futterkrippe. Sie waren unsere Milchkühe, die Großmutter und Großvater hüteten wie einen Goldschatz, weil sie die Familie vor dem Hunger bewahrten.

Die Kühe drehten wiederkäuend den Kopf zu dem hereindringenden Licht und leckten sich die feuchten Mäuler.

Meine Großmutter ging auf America zu, packte sie am Schwanz und wollte sie zur Seite ziehen.

Aber die Kuh dachte nicht daran, Platz zu machen.

Da nahm meine Großmutter den Stock, der an einem Nagel an der Wand hing, und kitzelte damit das Hinterteil der Kuh. »Oooo«, machte sie wie eine Sennerin.

Unwillig setzte sich America in Bewegung und zwängte sich gemächlich zwischen Mosca und Dama.

Meine Großmutter ließ Rosetta stehen, stieg die Leiter hoch und kehrte mit einem großen Haufen Heu im Arm zurück, das sie auf dem Boden verteilte. Dann ließ sie sich darauf nieder, um zu prüfen, ob es schön weich war, und breitete zwei große Jutesäcke darauf aus, wie man sie für Kartoffeln verwendete. Sie half ihrer Tochter, sich hinzulegen, bevor sie ins Haus eilte, um Wasser heiß zu machen und saubere Laken und Handtücher zu holen.

Wenig später kehrte sie mit dem Arzt zurück, der unterdessen in Veras Begleitung eingetroffen war.

Und so kam ich zur Welt, ein paar Wochen vor Weihnachten und gleichfalls in einer Krippe. Erst als ich schreiend in den Armen meiner Mutter lag, fiel Großmutter mein Vater ein. »Und Gioacchino?«

»Er ist in der Werkstatt. Geh und hol ihn.«

Großmutter riss sich von meinem Anblick los und lief keuchend zu meinem Vater ins Dorf.

Sie fand ihn über den Amboss gebeugt, schwarz von Kopf bis Fuß, wie er mit wilden Hammerschlägen ein Hufeisen bearbeitete. »Gioacchino«, rief sie zwischen zwei Schlägen. »Gioacchino!«

Doch das schrille Geräusch des Hammers übertönte ihr Rufen.

Erst als mein Vater von dem Hufeisen abließ, um es in die Esse zu legen, konnte er sie hören.

»Gioacchino.«

Er drehte sich um. »Teresa! Buongiorno.«

»Er ist da«, sagte meine Großmutter. »Er ist da.«

»Wer ist da?«, fragte mein Vater, der nicht sofort schaltete.

»Dein Sohn.«

Endlich verstand er, was geschehen war, band sich die schwere Lederschürze ab und eilte, ohne sich die Hände zu waschen, mit seiner Schwiegermutter zu seinem neugeborenen Sohn.

Der Arzt, Rosetta und ihre Freundin Vera waren in den Anblick eines Stoffbündels vertieft, das pausenlos weinte.

Mein Vater kniete sich neben meiner Mutter ins Heu und streichelte ihr die Wange, dann hob er einen Zipfel der Decke und blickte in das Gesicht seines Kindes, das mit den geschlossenen Augen und dem plärrend aufgerissenen Mund aussah wie ein Frosch. Für meinen Vater aber war es das schönste Kind der Welt.

Er beugte sich zu ihm hinunter, um es zu küssen, aber Rosetta sah ihn streng an.

»Du bist schmutziger als ein Schornsteinfeger«, sagte sie. »Rühr bloß das Kind nicht an. Geh erst mal die Geburt melden. Danach wäschst du dich, und dann kannst du es küssen, solange du willst.«

Gioacchino stand auf. Er strahlte übers ganze Gesicht und hörte gar nicht mehr auf zu grinsen.

Auf dem Weg zum Rathaus ging er kurz in die Kirche, um dem Herrgott zu danken.

Gioacchino war so glücklich, dass er anschließend auch noch auf einen Sprung im Wirtshaus vorbeischaute. »Ich geb einen aus!«, rief er. »Ich bin Vater geworden.«

Die drei Jäger am Tresen drehten sich um.

Sie waren Freunde meines Vaters. Sie umarmten ihn, ließen ihn hochleben und tranken zur Feier des Tages ein Gläschen, dann noch eins und noch eins, und plötzlich war früher Nachmittag.

Ein ums andere Mal erzählte mein Vater, wie hübsch sein Sohn sei, dass sein Weinen niemanden störe und wie gut die Kühe das Neugeborene gewärmt hätten.

»Diese Kühe sind ein Segen«, sagte er.

Gioacchino war ein guter Mensch, und das war auch der Grund dafür, dass er jede Menge Schulden hatte.

Als Hufschmied bearbeitete er Eisen in seiner kleinen Werkstatt im Dorf und konnte niemandem etwas abschlagen. Wenn einer kam, der keine lumpige Lira in der Tasche, aber ein lahmendes Maultier hatte, beschlug er es, als wäre es ein edles Vollblutpferd. Dann kratzte er sich den Kopf, als wollte er seine Bedenken zerstreuen, und schloss das Geschäft mit einem Händedruck ab.

An jenem Tag – es läutete gerade vier Uhr, und er hatte mehr Wein als Blut in den Adern – fiel ihm plötzlich ein, dass das Rathaus bald schließen würde.

Er umarmte seine Freunde, taumelte aus dem Wirtshaus und torkelte die Straße entlang, bis er vor dem großen weißen Gebäude auf der Piazza stand. Mit unsicheren Schritten erklomm er die Treppe und klopfte an eine Holztür.

»Tag, Gioacchino«, begrüßte ihn der Beamte, der ihn gut kannte.

»Tag«, antwortete mein Vater nuschelnd. »Weißt du schon das Neueste?«

»Ehrlich gesagt, nein.«

»Dann verrat ich’s dir … Ich bin Vater geworden!«

»Rosetta hat ein Kind bekommen? Das ist aber eine gute Nachricht.«

»Ja, und ich möchte meinen Sohn registrieren lassen.«

»Das freut mich«, sagte der Beamte und schlug ein großes Buch mit einem dunklen Ledereinband auf. Er blätterte bis zur ersten leeren Seite, trug das Datum ein, notierte Gioacchinos Vor- und Zunamen und Rosettas Vor- und Zunamen, dann sah er Gioacchino an, der lächelnd und auf schwankenden Beinen vor ihm stand, und wartete.

Gioacchino sagte nichts. Er blickte den Beamten nicht einmal an. Gott allein weiß, was ihm durch den Kopf ging.

So verstrichen vielleicht zwei Minuten.

»Und?«

»Und was?«

»Wie heißt es? Ich muss den Namen des Kindes eintragen.«

Gioacchino war wie versteinert. Den Namen, dachte er. Mein Sohn braucht einen Namen, natürlich.

Ihm fiel aber keiner ein.

Er war drauf und dran zu sagen, er wisse ihn nicht. Ich werde nach Hause laufen und fragen und mit der Antwort wiederkommen, dachte er. Aber was hätte er dann für einen Eindruck gemacht?

Den eines Vaters, der nicht weiß, wie sein Sohn heißt.

So etwas konnte passieren, gewiss. Aber nicht ihm.

Und so stand Gioacchino mit seinen abgenutzten Arbeitsschuhen in der Amtsstube und versuchte, etwas zu tun, was ihm noch nie gelungen war: seine Phantasie spielen zu lassen.

Er versuchte, sich einen Namen auszudenken.

Irgendeinen. Hauptsache, er war schön.

Einen männlichen Namen.

Einen starken, klaren Namen, den man sich leicht merken konnte.

Aber so angestrengt er auch nachdachte, ihm fiel keiner ein.

»Also, Gioacchino, wie soll dein Sohn heißen …?«, bohrte der Beamte nach.

»Er heißt …«, stammelte mein Vater. »Mein Sohn heißt …«, wiederholte er, um Zeit zu gewinnen, während in seinem Kopf die Vornamen wild durcheinanderwirbelten.

Auf einmal trat ein Bild aus dem Dunkel hervor: der Schriftzug über dem Eingang seiner Werkstatt.

Er bestand aus einem einzigen Wort, das in dunkelroter Farbe auf die gekalkte Wand gemalt war. Und dieses Wort war FABBRO, Schmied.

Und auf einmal wusste Gioacchino, wie sein Sohn heißen sollte. Es war so klar wie die Frühlingssonne.

»Sein Name ist Fabro«, erklärte er.

»Wie der Beruf?«, fragte der Beamte irritiert.

»Ja«, antwortete mein Vater, »wie der Beruf, aber nur mit einem b.« Obwohl er von Buchstaben so viel verstand wie ein Jäger von Gartengemüse. Er hatte es nur gesagt, weil es ihm doch zu befremdlich vorkam, seinem Sohn eine Berufsbezeichnung als Namen zu geben.

Und so kam es, dass ich den Namen Fabro erhielt, aus purem Zufall.

Fabro Benvenuto De Lorenzo.

Benvenuto, weil meine Mutter die Nase voll hatte von der Schmiedewerkstatt und dem Hämmern und Klirren, das dort zu hören war. Als sie erfuhr, was Gioacchino angestellt hatte, geriet sie außer sich und bestand darauf, meinen Namen zu ändern.

Und so nannte sie mich Benvenuto.

Vielleicht weil sie sich grämte, dass sie mich zwischen Kühen zur Welt gebracht hatte. Ich weiß es nicht.

Trotzdem nannten mich alle Fabro.

2

… VON EINEM BESONDEREN ABEND

Die Jahre vergingen, und ich wuchs heran, schlank wie eine Birke.

Es kam das Jahr 1931, es kam der September, und für mich begann die Grundschulzeit.

Mein Vater hatte für die Schule gar nichts übrig. Er konnte es kaum erwarten, dass ich ihm in der Werkstatt zur Hand ging, denn es waren immer mehr Maultiere zu beschlagen, als er allein schaffen konnte.

Er sagte, dass man Bücher nicht essen kann und dass es besser ist, dumm zu leben, als gescheit zu sterben.

Mama dagegen hatte keinen größeren Wunsch, als dass ich lesen und schreiben lernte.

Am letzten Tag vor Schulbeginn spielte ich auf den Wiesen unterhalb von Nebbiù.

Meine Großmutter ging am Waldrand hin und her und hob trockene Äste auf, die sie in die Kiepe auf ihrem Rücken steckte. Sie wollte den Holzverschlag gut füllen, damit wir im Winter nicht frieren mussten.

So war sie: stets bemüht, sich nützlich zu machen. Wenn ein Stück Weg zurückzulegen war, lud sie sich immer etwas auf, sodass sie jedes Mal bepackt war wie ein Esel.

Ich hatte mich daran gewöhnt, sie unter der Last des Heus, des Holzes oder der Vorräte gebeugt zu sehen: mit ihrem schwarzen Kopftuch und den weißen Haarsträhnen, die darunter hervorschauten.

Auf der Weide standen Nobila und America, und ich hängte mich der einen oder anderen an den Schwanz und ließ mich mit meinem Freund Ori, der mir Gesellschaft leistete, von ihnen über die Wiese ziehen.

Wenn die seelenruhig grasenden Kühe spürten, dass man an ihnen zerrte, versuchten sie, seitlich auszuweichen, um sich der Last zu entledigen, und erfüllten dabei das Tal mit dem Klang ihrer Glocken.

Siro und Bareta, die Hirten von Tai, saßen nicht weit entfernt auf einem Felsen und behielten ihre Herde im Blick, bevor sie die Tiere nach dem Sommer auf der Alm wieder ins Tal hinuntertrieben. Sie unterhielten sich und sahen ab und zu grinsend zu uns herüber. Ihre Gesichter waren von der Sonne so gegerbt, dass sie dunkler wirkten als eine Polentakruste.

Plötzlich schleuderte mich Nobila ins Gras. Sie muhte laut und hörte nicht auf, im Kreis zu gehen, bis ich loslassen musste und über die Wiese purzelte.

Als Ori mich am Boden liegen sah, lief er auf die Kuh zu, um ihr beizubringen, wer hier das Sagen hatte. Er legte die Arme um ihren mächtigen Hals, stieß sich mit den Beinen ab und schwang sich auf ihren Rücken, als wäre sie ein Pferd.

»Dir werd ich’s zeigen«, rief er und beugte sich vor, um sich an ihren Hörnern festzuhalten.

Nobila verdankte ihren Namen dem großen, aufwärts gerichteten Maul, mit dem sie an eine hochnäsige Dame erinnerte. Jetzt muhte sie laut und lief in plumpem Galopp auf die Bäume zu.

In dem Versuch, ihren Reiter abzuschütteln, warf sie den dicken Schädel mit der wild bimmelnden Glocke hin und her, aber Ori machte keine Anstalten lockerzulassen.

Mit einem Ast in der Hand kam meine Großmutter aus dem Wald. »Lass die Kuh in Ruhe«, rief sie. »Wenn du sie ärgerst, gibt sie keine Milch mehr.« Dabei schwenkte sie den langen Ast in der Luft.

Ori bekam es mit der Angst, ließ los und plumpste ebenfalls ins Gras, während Nobila ein paar Schritte weiter stehen blieb und sich wieder die besten Gräser suchte.

Mein Freund stand auf, sah mich nicht weit entfernt in der Wiese sitzen und rannte zu mir. »So ein blödes Vieh!«

»Es sind Kühe«, sagte ich. Dann fügte ich mit ernster Miene hinzu: »Morgen fängt die Schule an.«

»Ja. Ich kann es kaum erwarten.«

»Ich auch nicht«, erwiderte ich und lächelte. »Mama will heute Abend feiern.«

»Was bringen sie einem denn bei in der Schule?«, fragte Ori. »Wie man Holz hackt?«

»Nein«, antwortete ich, »man lernt. Geschichte zum Beispiel. Die Dinge, die passiert sind.«

»Na toll«, gab mein Freund zurück. »Als wenn das eine Kunst wäre, zu wissen, was passiert ist. Da sollten sie einem doch lieber beibringen, was passieren wird! Davon hätte man wenigstens etwas.«

Ich dachte darüber nach.

Eigentlich hatte er nicht ganz unrecht.

Ich blickte mich um. Der Himmel war strahlend blau, und in der Ferne lag der Picco di Roda mit dem ersten Schnee.

Das Weiß bedeckte den Gipfel, zog sich vereinzelt die schattigen Rinnen herunter und lief an der Waldgrenze aus.

Es herrschte Stille, unendliche Stille. Wenn man schwieg, war sie klar und deutlich zu vernehmen.

Hier im Gras, in dieser Welt aus Stein und Holz, mit meinen abgetragenen Schuhen an den Füßen, fühlte ich mich zu Hause. Ich betrachtete die steil aufragenden, grauen und rötlichen Felswände, die den Horizont begrenzten und meiner Welt einen Rand setzten, sodass sie überschaubar wurde, und ich musste lächeln.

Ich atmete die kühle Luft der ersten Septembertage ein, die beinahe satt machte, so stark duftete sie vom Grummet.

Die baumlosen Hänge waren mit der Sense gemäht und die Garben zum Trocknen aufgestellt worden. Das Heu war für die Tiere im Stall, damit sie die kalten Monate überstanden.

Es machte uns großen Spaß, zwischen die Garben zu schlüpfen und uns vorzustellen, wir hätten eine Höhle ganz für uns allein, oder das Heu auszubreiten und an Sommernachmittagen darauf zu schlafen.

Langsam wurde es Abend, und am wolkenlosen Himmel funkelten die ersten Sterne.

Meine Großmutter rief mich; sie wollte nach Hause. Ich verabschiedete mich von Ori und trottete neben ihr her.

Als wir zu Hause ankamen, war die Küche nur noch von einem letzten Rest Sonne und vom Schein des Feuers erhellt.

In dem großen Kessel, der über dem Feuer hing, bereitete Mama die Polenta zu. Mit einem langen Holzlöffel rührte sie ohne Unterlass.

»Heute ist ein besonderer Abend«, sagte sie. »Dein Onkel ist aus Venedig zurück und hat uns Fisch mitgebracht.«

»Fisch, Mama?«

»Du wirst sehen, wie gut es schmeckt«, fuhr sie fort. »Und morgen geht mein Fabro in die Schule.«

Da kam müde und schmutzig mein Vater zur Tür herein. Er hatte seine Arbeit beendet. Er zog den Arbeitsanzug aus, fuhr mir durchs Haar und begab sich zu dem Trog unter der Treppe, um sich zu waschen, dann setzte er sich an den Tisch.

Meine Großmutter eilte mit Tellern und dem Besteck herbei, denn auch wenn Vater ein guter Mensch war und meine Mutter nicht schlug, war er trotzdem ein Mann, den man zu bedienen hatte.

Mama brachte den schweren Kessel zum Tisch und stürzte ihn auf das bereitstehende Brett aus Lärchenholz, und als sie ihn hochhob, erschien vor unseren Augen die perfekte Form der sonnengelben Polenta.

»Gioacchino«, sagte sie zu Papa, »geh und hol den Fisch.«

Ich folgte ihm mit dem Blick, voller Neugier auf diesen Fisch für die reichen Leute.

Mit einem in Stanniolpapier eingewickelten Päckchen in der einen und einer Schnur in der anderen Hand kam Papa zurück. Er legte das kleine Paket auf den Tisch, wickelte es auf, und ich sah das längliche, leicht angebratene Tier mit seinem geöffneten Maul.

»Ist das der Fisch?«

»Ja. Das ist eine Sardine«, gab Mama zur Antwort.

Währenddessen teilte Papa den Fisch mit einem Messer in zwei Hälften, band die Schnur um den Schwanz des Fisches und hängte ihn an einen Nagel, der in einem Deckenbalken über dem Tisch steckte.

Die Sardine baumelte mit dem Kopf nach unten zwischen Großmutter, Mama und Papa und mir und blickte mit toten Augen auf die Polenta.

Ich wusste nicht, was ich machen sollte.

Als Erster griff mein Vater zum Besteck. Er nahm eine Gabel Polenta, streckte den Arm aus und rieb die Polenta an dem in der Luft baumelnden Fisch. Dann schob er sich den Bissen in den Mund. »Mmm … wie das schmeckt!«