Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

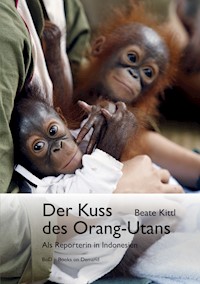

Eine Schweizer Wissenschaftsjournalistin wandert nach Indonesien aus. Sie berichtet während drei Jahren als freie Autorin über die bedrohte Wildnis des bitterarmen und korrupten Landes. Dieses Buch ist eine Art The Making Of... dieser Artikel. Teils Reisebuch, teils Erlebnisbericht, führt Der Kuss des Orang-Utans die Leserschaft in Gegenden und zu Menschen, zu denen gewöhnliche Reisende selten vordringen: In eine Dschungelschule für Orang-Utans, zu den Vertriebenen einer Schlammkatastrophe, in ein Liebesnest für Nashörner. Dabei gerät die Autorin mal in Lebensgefahr, mal führt sie pikante Gespräche, und immer wieder begegnet sie fasziniert den vielfältigen Kreaturen des Dschungels und den stets lächelnden Menschen des Archipels. Wer exotische Reiseziele und deren grandiose Naturschätze liebt, wird seine Freude an diesem Buch haben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zu diesem Buch

Eine Schweizer Wissenschaftsjournalistin wandert nach Indonesien aus. Sie berichtet während drei Jahren als freie Autorin über die bedrohte Wildnis des bitterarmen und korrupten Landes. Dieses Buch ist eine Art The Making Of … dieser Artikel. Teils Reisebuch, teils Erlebnisbericht, führt Der Kuss des Orang-Utans die Leserschaft in Gegenden und zu Menschen, zu denen gewöhnliche Reisende selten vordringen: In eine Dschungelschule für Orang-Utans, zu den Vertriebenen einer Schlammkatastrophe, in ein Liebesnest für Nashörner. Dabei gerät die Autorin mal in Lebensgefahr, mal führt sie pikante Gespräche, und immer wieder begegnet sie fasziniert den vielfältigen Kreaturen des Dschungels und den stets lächelnden Menschen des Archipels. Wer exotische Reiseziele und deren grandiose Naturschätze liebt, wird seine Freude an diesem Buch haben.

Beate Kittl, 1972 in Basel geboren, ist Diplombiologin und arbeitet seit über zwanzig Jahren als Wissenschaftsjournalistin. 2006 wanderte sie für drei Jahre nach Indonesien aus und bereiste das Land kreuz und quer als freie Autorin. Ihre Artikel über Natur- und Umweltthemen erschienen unter anderen in der Neuen Zürcher Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Süddeutschen Zeitung und der Zeit. Der Kuss des Orang-Utans ist ihr erstes Buch.

Inhalt

Prolog – eine Reporterin packt die Koffer

Auf unsicherem Boden

Im Geiste Balis

Der Dschungelkindergarten

Geschundenes Paradies

Vogelfrei

Nahtoderlebnis oder

Go with the flow, mate

Robin Hood

gegen Malaria

Wildes Leben in Ubud

Im Reich der Riesen

Auf Bigfoots Spuren

Tod am Vormittag

Der Vogel, der aus der Erde kam

Bombenstimmung am Riff

Schlammschlacht

Das frigide Nashorn, oder: Liebe in Zeiten der Regenwaldabholzung

Der Elefant mit der Harmonika

Sonderkommando mit Stoßzähnen

Katzenjammer

Warten auf Wale

Künstlerpech

Im Beach Office, zu einer Zeit, als die Begriffe Home Office oder Digital Nomads erst wenigen Leuten ein Begriff waren.

Am Strand von Parangtritis auf Java im Jahr 2006 – dem Beginn meiner Abenteuer in Indonesien.

Prolog – eine Reporterin packt die Koffer

Die Hitzebläschen jucken auf meinen Armen und ich bin klatschnass geschwitzt. Das Trekkinghemd scheuert auf meiner Haut. Die Seiten meines Notizbuches wellen sich, die Kameralinse ist beschlagen. Ich bin glücklich.

Denn kaum einen Meter von mir entfernt hockt ein echter Orang-Utan auf einer fetten Liane. Ein kleines, pelziges Ding, ein Baby noch. Ich kann sein Moschusparfüm riechen. Es rutscht näher. Noch näher. Angelt mit einem erstaunlich menschenähnlichen Händchen nach meinem Ärmel, wie manikürt wirken die glatten schwarzen Fingernägel.

Doch wir dürfen uns nicht berühren, mein rothaariger Verwandter und ich. Nicht, weil er mir gefährlich werden könnte, sondern ich ihm: Menschenkrankheiten haben schon viele unserer Primatenbrüder dahingerafft. Mit leisem Bedauern weiche ich zur Seite aus, wie ich angewiesen wurde. Mit wenigen mühelosen Schwüngen seiner langen, haarigen Arme verschwindet das Affenbaby im Blätterdach.

Bezaubernde Begegnungen und böse Überraschungen sind an der Tagesordnung, wenn eine Reporterin in einem Land wie Indonesien auf Recherche geht. 1001 Erlebnisse, die nie im publizierten Text auftauchen. So kann es geschehen, dass ein harmloses Gespräch über freie Sexualität mit einem neugierigen Hotelboy – mitten im streng muslimischen Hinterland von Sumatra – zu einem merkwürdigen nächtlichen Besuch führt. Oder ein Forstbeamter wird von jenem Elefanten attackiert, für dessen Schutz er sich einsetzt. Da kann man erleben, wie sich die internationale Katastrophenhilfe nach einem Erdbeben unbekümmert mit reichlich schlechtem Schnaps selbst feiert. Man begegnet Prostituierten in Hotelgängen und interpretiert folglich den Begriff room service neu, oder starrt fasziniert auf gewaltige Dschungelbäume, während man sich Blutegel von den Socken pflückt. Oder man bezahlt einem Beamten in Jakarta frei erfundene «Gebühren» – ohne Quittung, versteht sich. Sogar verkuppeln wollte man mich schon.

Hinter jeder meiner Reportagen, die während meines Aufenthalts in Indonesien von 2006 bis 2009 entstanden sind, stehen Erlebnisse mit den Menschen, der Natur und den Zuständen in diesem Entwicklungsland. Indonesien ist die drittgrößte Demokratie und der bevölkerungsreichste muslimische Staat der Welt. Es bringt Terroristen hervor und gewaltige Rauchschwaden durch das Abfackeln seiner Tieflandregenwälder, die jedes Jahr den Nachbarstaaten Atemnot bescheren. Es rangiert weit unten auf der Transparency International-Liste der korruptesten Länder, wobei die letzten 10 Jahre Verbesserungen brachten. 40 Millionen seiner Einwohner leben unter der Armutsgrenze von zwei Dollar pro Tag – das entspricht der Bevölkerung von Argentinien.

Es ist aber auch das Land der letzten wilden Orang-Utans und azurblauen Korallen-Atolle, der Betel-kauenden Bauersfrauen in bunten Sarongs, die Reis dreschen, und der sonnengegerbten Fischer, die bunt bemalte Kanus in eine schäumende Brandung schieben.

Von meinen Abenteuern, die mal ärgerlich, mal lustig, aber stets typisch indonesisch waren, erfuhren die Leser der Neuen Zürcher Zeitung oder der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nichts, wenn sie am Frühstückstisch die Zeitung aufschlugen und meine Artikel lasen. Diese Anekdoten sind persönlich und im publizistischen Sinn irrelevant. Und doch verschaffen sie einen Eindruck von der prachtvollen Natur und Kultur des Inselstaates, von seinem freundlich lächelnden Volk, das Mann wie Frau Hello Mister nachruft, und vom Indonesian way of life. Diese Geschichten hinter den Geschichten zu erzählen, ist das Ziel dieses Buches.

Der Geologe Subandriyo marschiert über einen pyroklastischen Strom, eine erkaltete Glutlawine, vor dem aktiven Merapi-Vulkan.

1 – Auf unsicherem Boden

Juni 2006. Ich trete am Flughafen von Yogyakarta, einer Stadt im Zentrum der Insel Java, aus der Ankunftshalle und stehe mittendrin im indonesischen Gewusel. Gepäckwagen biegen sich unter der Last von Koffern und ramponierten Kartonschachteln, dem klassischen Reisegepäck der Indonesier. Alle wollen sich gleichzeitig durch die Schiebetür pressen, die von einem streng blickenden Uniformierten mit Bubengesicht bewacht wird. Hinter der Absperrung ein wild winkender, farbenfroher Haufen von Menschen in Batikhemden, mit pastellfarbenen Kopftüchern und Baseballkappen. Tränenreich werden lang vermisste Verwandte in die Arme geschlossen. Ein junges Mädchen, winzig, grazil und scheu wie ein Reh, begrüßt respektvoll ihren Vater, indem sie seine Hand mit beiden Händen ergreift und zur Stirn führt.

Ich bin wieder da, denke ich glücklich. Bin endlich nicht nur als Reisende in dieser exotischen Tropenwelt, sondern als «echte» Expat – ein Expatriate, eine Ausgewanderte. Eine Auslands-Wissenschaftskorrespondentin, wie ich mir gerne einbilde, wenn auch bislang nur ein einziger Auftrag in Sicht ist: ein Portrait über einen hiesigen Vulkanforscher für den Tages-Anzeiger. Doch der Redakteurs-Job bei einem Nachrichtenmagazin in der Schweiz ist gekündigt, das 6-Monats-Visum klebt im Pass, und ich stehe mittlerweile leicht verwirrt vor dem Gebäude des Adisucipto-Flughafens, umzingelt von aufgeregten Javanern.

Wer nicht da ist, ist mein Freund Bedhot. Ich suche seine schlanke, hochgewachsene Gestalt zwischen glücklich vereinten Familien und kichernden Teenagern, die mich, die Weiße, neugierig anstarren. Über die aufgeregten Taxifahrer, die bei meinem Anblick nicht nur die Chance auf eine Fahrt in die Stadt wittern, sondern auch auf eine Vermittlungsgebühr einer Pension, blicke ich einfach hinweg. Es hat schon seine Vorteile in Asien, eine hochgewachsene Europäerin zu sein.

Ich stelle mich etwas abseits, so unauffällig das eben geht, wenn man hellhäutig und hellhaarig ist und somit automatisch sämtliche Indonesier eine wundervolle Freundschaft oder wenigstens ein ausführliches Gespräch mit einem eingehen wollen, und sauge mein neues Leben in mich auf. Es zeigt sich nicht gerade von seiner besten Seite: Um mich herum ein Höllenlärm und wabernde Abgasschwaden, in der Nachmittagsschwüle klebt mir innerhalb weniger Minuten das T-Shirt am Rücken.

Nach etwa einer Viertelstunde taucht ein strahlender Bedhot auf: ein feingliedriger Mann, länger als die meisten Einheimischen, mit der typisch javanischen breiten Nase und einem ebenso breiten Lächeln, das gerade, gesunde Zähne entblößt. Sein Kichern wäre dem eines Teenagers würdig und seine Großzügigkeit der eines Sultans. Er wirkt mindestens zehn Jahre jünger als seine 37 Jahre.

Also können meine tektonischen Abenteuer auf Java beginnen. Ich bin schließlich wegen eines aktiven, gefährlichen Vulkans und seines Überwachers hergekommen. Wenige Wochen zuvor hatte, ganz unabhängig vom Vulkan, die launische Erdkruste wieder einmal heftig gebockt. Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hatte die Bewohner der lebhaften Großstadt Yogyakarta morgens um sechs in ihren Betten oder beim Kaffeekochen überrascht. Zahlreiche Gebäude waren eingestürzt wie Kartenhäuser, im dicht besiedelten Umland wurden ganze Dörfer in Schutt und Asche gelegt. 6000 Menschen starben, 300 000 verloren ihr Heim.

Als ich die Schreckensnachricht vernahm, tippte ich sofort eine SMS an Bedhot. Die Antwort in seinem charmanten Englisch lautete sinngemäß in etwa: «oh je, oh je, wir so erschrocken sind auf strasse gerannt als haus geschüttelt. meine familie alle ok. kaputt in homestay nur großer riss. aber freunde haben häuser kaputt. danke darling für sorgen machen.»

Ich hatte den Maler und Tattookünstler mit den wunderschönen, glänzenden langen Haaren auf einer früheren Reise kennengelernt. Zusammen mit seinen Eltern, Onkeln und Tanten führt der Junggeselle in Yogyakarta ein gemütliches Homestay, eine Heimat fern der Heimat für Rucksackreisende aus aller Welt. Dort sitzt er gerne in seiner kleinen Galerie, in der seine leicht psychedelisch anmutenden Ölbilder hängen, plaudert mit seinen Gästen, von denen viele immer wiederkommen, gibt unermüdlich Reisetipps und Wegbeschreibungen und versprüht gute Laune. Er beteuert immer wieder, dass sein Name nicht das bedeute, was die englischen Worte Bed und hot andeuteten. Stattdessen bedeute Bedhot auf Alt-Javanisch «kreativ» und seine Oma habe ihn immer so genannt. Ich habe ihm das nie abgenommen, aber es ist eine schöne Geschichte.

Zwischen Trümmern.

Bedhot hatte großes Glück: Sein niedriges, einstöckiges Backsteinhaus konnte dem Rütteln viel besser standhalten als manche neuere Konstruktion aus Beton. Im Homestay angekommen, zeigt er mir die Schäden am Haus. Ein fingerbreiter Riss zieht sich im Zickzack quer über eine von ihm persönlich kunstvoll bemalte Wand, als hätte ein Gott einen Blitz geschleudert. Erst im Jahr zuvor hatte Bedhot alle Wände mit seinen typischen surrealen Motiven bemalt: Augen, Hände und Geckos in leuchtenden Farben, die an die LSD-inspirierten Motive der sechziger Jahre erinnerten.

Auf einer Stadtrundfahrt der etwas anderen Art führt mich Bedhot wenig später zu den Stätten der Verwüstung. Sechs Wochen sind seit dem Erdbeben vergangen. Ich klettere hinter ihm auf seine Honda und schlinge die Arme um seine Brust. Er mag das, hatte er mir bei anderer Gelegenheit versichert und dazu verzückt geseufzt. Also wirklich, wie ein Mädchen. Ich frage mich, wie viele Touristinnen bereits vor mir in dieser Position durch Yogyakarta gedüst sind. Bedhot hatte mir gegenüber einmal beteuert, er sei «nur» mit drei Ausländerinnen liiert gewesen – alle blond.

Hässliche Narben verunstalten das Stadtbild, als wir langsam durch die Straßen tuckern. Die Häuser sehen aus, als hätten sie Schiffbruch erlitten: zerbröckelte Mauern und wie Papier gefaltete Wellblechdächer, Fassaden, die in sich zusammengebrochen sind, als seien sie aus Biskuitteig. Einem Universitätsgebäude sind die Stützpfeiler weggeknickt und das ganze vierstöckige Haus ist ein Stockwerk nach unten gesackt; bei einem Geschäft ist die obere Etage mit der darunter liegenden regelrecht verschmolzen. Überall liegen Schutthaufen, ragen zerborstene Dachgiebel in die Höhe wie höhnisch grinsende Haifischzähne. Triste Zeugen der launischen Natur.

Zu anderen Zeiten ist Yogya, wie es liebevoll von den Einheimischen genannt wird, voller Musik, Kunst, Geschichte – und Touristen. Es ist das ehemalige Zentrum des hinduistischen Majapahit-Königreichs und der Sultan ist bis heute das zeremonielle Oberhaupt der Stadt. Der Palast pflegt die alt-javanischen Künste wie Tempeltanz, Batikherstellung und das äußerst populäre Schattentheater. Auch die modernen Künste florieren, Musiker und Maler sorgen für Unterhaltung und Dutzende von Bars für Abwechslung. Die Menschen sind fröhlich und gesellig und sprechen eine völlig unverständliche Sprache.

Umso bedrückender ist die Verwüstung, die mit jeder Kurve größer wird. Wir passieren die Prawirotaman-Strasse, eine bekannte Touristenmeile, wo Bedhot mich und ein paar Freunde einmal in ein nettes Restaurant ausgeführt hatte. Wir hatten zwischen Hibiskus und Bougainvilleen auf einer Bambusplattform über einem Goldfischteich gesessen und – wie es sich gehört – mit der Hand höllisch scharfen Fisch gegessen und dazu süß-sauren Sirsak-Saft gekostet. Von Restaurant und Garten ist nach der vom Erdbeben ausgelösten Feuersbrunst nur noch ein verkohlter Flecken übrig.

Wir fahren durch die Vororte der Stadt. Im Süden sind mancherorts 80 Prozent der Häuser zu staubigen Backsteinhaufen zusammengefallen. Von Wiederaufbau ist hier keine Spur. Die Bulldozer, die im Stadtzentrum längst für Ordnung sorgen, kann sich hier anscheinend niemand leisten. Berge zerbrochener Ziegel und zersplitterter Holzbalken markieren, wo einmal Häuser standen.

Ich traue meinen Augen kaum: In den Trümmern leben tatsächlich Menschen. Teilnahmslos schauen sie unserem Motorrad oder den protzigen Jeeps der Hilfsorganisationen nach. Ob sie zurückgekehrt sind, um ihre wenigen Habseligkeiten zu retten, die verstreut zwischen den Häuserwracks liegen? Hier ein rotes Sofa, dort ein schlammverkrusteter Riesenteddybär. Manche haben Zeltplanen über die Trümmer gespannt und warten in deren spärlichen Schutz auf Hilfe. Diese wird dadurch erschwert, dass sich nach dem Erdbeben die Preise für Ziegel und andere Baumaterialien in der Region verdoppelt haben. Die freie Marktwirtschaft lässt grüßen.

Die Journalistin in mir verspürt einerseits den Drang, dieses Elend öffentlich zu machen. Doch andererseits bin ich ausgebrannt und der Katastrophenjournalismus, der sich vom Leiden der Opfer alimentiert, stößt mich ab. Ebenso das ‹Witwenschütteln›, das sensationsgierige Ausfragen von Leidtragenden in der Boulevardpresse, oder die Devise only bad news is good news.

So belasse ich es dabei, hinter Bedhot auf dem Motorrad durch die Misere zu fahren und im Vorbeifahren Fotos zu schießen. Ich schäme mich, anzuhalten, will nicht zu jenen Schaulustigen gehören, die sich an Unfallstellen oder Schauplätzen von Tragödien versammeln wie Hyänen am Kadaver und sich an fremdem Leid ergötzen. Auch der sonst so unbekümmerte und vergnügte Bedhot ist bedrückt, wir schweigen beide.

Bei unserer Rückkehr in die Stadt finde ich es verstörend und doch irgendwie natürlich, dass das Leben hier unverändert weitergeht. Die Menschen sind gleichermaßen an die Launen der Natur gewöhnt wie an jene von Politik und Technik, an langfingrige Bürokraten oder abstürzende Flugzeuge. Sie arrangieren sich mit den Verlusten und blicken nach vorn. Quasi als Beweis für diese Krisen-Resilienz sind wir am nächsten Tag zu einem javanischen Hochzeitsempfang eingeladen.

In einer eigens für solche Anlässe bestimmten Halle mitten im Stadtzentrum reihen wir uns in die nicht enden wollende Schlange von Gratulanten ein und drücken die klebrigen Hände des tapfer lächelnden Brautpaars. Beide sind in prachtvolle, traditionelle Stoffe gewandet, zentimeterdick geschminkt und schwitzen fürchterlich. Ich werde an ein Buffet geschubst, häufe Saté-Spiesse, frittierten Tofu und eine viel zu scharfe Chilisauce, die mir kurz darauf die Tränen in die Augen treiben wird, auf einen Teller und setze mich neben Bedhot auf einen Klappstuhl. Eine hübsche Sängerin im pinkfarbenen Nylonkleid singt hiesige Popsongs. «Wo kommen Sie her?», fragen mich die wenigen Leute, die Englisch können. «Sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder?» Die üblichen, nett gemeinten Fragen, mit der Fremde hier ohne Unterlass bombardiert werden. Ich bin nicht unglücklich, als wir gehen dürfen.

Der Herr des Vulkans.

Subandriyo, die Hauptperson meiner Reportage, der Geologe und Chefüberwacher des Merapi-Vulkans, lädt mich zu einer Pressekonferenz in seinem Büro im Direktorat für Vulkanologie ein. Bedhot fährt mich mit dem Motorrad hin. Subandriyo benützt wie viele Indonesier nur einen Namen und nicht Vor- und Nachnamen wie die Europäer. Von seiner Presseerklärung auf Bahasa Indonesia verstehe ich natürlich kein Wort, ebenso wenig kann ich mit den Kollegen von Metro TV oder Radio Sonora FM 97,4 plaudern, obwohl ich furchtbar neugierig wäre. Bedhot hält sich schüchtern im Hintergrund und weigert sich, zu übersetzen.

Ich vertreibe mir die Zeit mit der kleinen Ausstellung über den Merapi, in der Schulkinder ihren gefährlichen Nachbarn kennenlernen können. Ein brusthohes Modell illustriert die Lavaflüsse der letzten Jahre in verschiedenen Farben. Gefahrenkarten und Schautafeln an den Wänden erklären die geologischen Phänomene. Für etwas Nervenkitzel sorgten spektakuläre Bilder der letzten Ausbrüche.

Das arme Land ist buchstäblich arg gebeutelt durch seinen tückischen, instabilen Erdboden. Verantwortlich für unzählige Erdbeben und Vulkanausbrüche, verheerende Tsunamis und kochend heisse, sprudelnde Schlammquellen ist Indonesiens prekäre Lage auf dem sogenannten Ring of Fire. In diesem Gürtel rings um den Pazifik kommen Erdbeben und Vulkanausbrüche besonders häufig vor. Wie eine Perlenkette sind Indonesiens Inseln entlang einer höchst aktiven Subduktionszone aufgereiht, die von Sumatra über Java und Timor bis nach Papua Neuguinea reicht. Hier schiebt sich die australische tektonische Platte mit Macht unter die eurasische Platte. Dabei stockt sie manchmal, und dann bebt die Erde, oder aber die dünne Erdkruste bricht an einer Schwachstelle auf und Lava schießt in die Höhe.

Wer sich länger im Inselstaat aufhält, gewöhnt sich an sporadische Hüpfer des Erdbodens. Einmal befand ich mich auf Recherche in einem Camp mitten im Dschungel von Sumatra, als plötzlich das einfache Holzhaus unter meinen Füssen zu wanken begann. Das Geschirr klapperte in den Schränken und die Leute rannten unter erschrockenen «Aduh, aduh, aduh»-Rufen (was mit «oh je, oh je, oh je» treffend übersetzt ist) ins Freie. Die einzig richtige Reaktion, was ich als törichte Ausländerin in diesem Moment natürlich nicht kapierte. Das Haus blieb zum Glück stehen. Zwei Tage später hatte ich wieder Telefonempfang und erfuhr, dass das Erdbeben an der Westküste die gewaltige Stärke von 8,5 erreicht und große Schäden angerichtet hatte. Unerreicht in seiner Zerstörungskraft war jedoch das Seebeben vor Sumatra zu Weihnachten 2004. Unglaublichen 9,1 Punkten auf der Richterskala folgte ein Tsunami von bis zu 10 Metern Höhe, der sich quer über den Pazifik ausbreitete und allein in Sumatra 165 000 Menschenleben forderte. Auf einer späteren Reise werde ich dessen eindrückliche Spuren zu sehen bekommen.

So wie die Alpen das Gesicht der Schweiz prägen, so typisch sind Vulkane für Indonesien. Allein mit 129 aktiven Feuerbergen darf sich das Land brüsten. Das Gegenstück zum Matterhorn ist wohl der Krakatau zwischen Java und Sumatra. Der wurde 1883 von einer so kolossalen Explosion auseinandergerissen, dass der Knall noch 4500 Kilometer entfernt zu hören war.

Das Erdbeben von 2006 kostete fast 6000 Menschen das Leben. Eingestürztes Verwaltungsgebäude in Yogyakarta.

In manchen Dörfern blieb von schlecht gebauten Häusern nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Oder ein Stofftier.

Gnädig posiert der Mbah Marijan, der spirituelle Wächter des Merapi-Vulkans, mit der Journalistin.

Das Leben geht weiter: Beate und Bedhot herausgeputzt für eine Hochzeit.

Die Detonation soll der Stärke von 21 000 Atombomben entsprochen haben. Die Asche schoss 35 Kilometer hoch in die Atmosphäre und verteilte sich rund um den Globus, sodass die Partikel noch drei Jahre später weltweit Sonnenuntergänge eindrücklich färbten und das Weltklima um einige Grad abkühlten.

Der 2957 Meter hohe Merapi gilt als einer der zehn gefährlichsten Vulkane der Welt. Nicht, weil er wie der alte Krakatau besonders explosiv wäre, sondern weil etwa 80 000 Menschen in der «verbotenen Zone» an seinen Flanken leben und ihre Felder in der fruchtbaren Asche angelegt haben. Sein Name bedeutet «rotes Feuer»; wenn er aktiv ist, ist sein gespenstisches rotes Glimmen nachts sogar von Yogyakarta aus zu sehen. Er ist auch einer der aktivsten Vulkane, der im Schnitt alle zwei bis vier Jahre heiße Asche hustet.

Der jüngste Ausbruch im Mai 2006, etwa einen Monat vor meiner Anreise, war der erste seit vier Jahren und fiel besonders heftig aus. 11 000 Menschen mussten sich in tiefergelegene Regionen retten. Ich soll nun im Auftrag des Tages-Anzeigers erkunden, wer der Mann ist, der dieses Ungetüm erforscht und überwacht. Wie sich später herausstellen wird, behalten den Merapi sogar zwei Wächter im Auge – die äußerst unterschiedliche Referenzen aufweisen.

Zum Glück ist der Geologe Subandriyo, der wie viele Javaner nur einen Namen hat, des Englischen mächtig. Nach der Pressekonferenz erklärt er mir die News des Tages: Der Merapi ist zwar noch immer aktiv, hat sich aber so weit beruhigt, dass man bald die Gefahrenstufe senken kann. Vor allem können wir seine Flanke gefahrlos besteigen, das ist der Teil, der mich besonders interessiert. Subandriyo ist ein Mittvierziger mit Bauchansatz und Brille, sowie stolzer Eigentümer eines dünnen, für asiatische Verhältnisse aber ansehnlichen Schnauzers. Hiesige Männer haben einen eher spärlichen Bartwuchs. Ich musste lachen, als ich Bedhot einmal beim ‹Rasieren› beobachtete: Er nahm zwei Münzen zwischen Daumen und Zeigefinger und zupfte damit die paar Haare an seinem Kinn einzeln aus.

Im Reich des Feuers.

Zwei Tage später sitze ich mit Subandriyo in einem ziemlich zerbeulten Toyota mit rotem Regierungsnummernschild und fahre durch die saftig-grüne javanische Reisfeldlandschaft. Am späten Nachmittag erhasche ich den ersten Blick auf den Vulkan: ein perfekter Kegel, blass-blau in der diesigen Luft, aus dessen Spitze eine Rauchfahne quillt. Die Überwachungsstation von Kaliurang ist ein schlichtes Bürogebäude, vor dem ein 25 Meter hoher Aussichtsturm steht. Von hier aus beobachten die Forscher den Merapi – er gehört zu den bestüberwachten Vulkanen der Welt. Schon seit 1924 zeichnen Seismografen hier das «Atmen» des Berges auf. Seit die Gefahr am 12. April 2006 erneut zu wachsen begann, schlafen die Vulkanologen hier im Büro.

Stolz zeigt mir Subandriyo seine Instrumente, Seismografen, Magnetfeld- und Neigungsmesser und wie sie alle heißen. Am Berg gibt es sogar neue Prototypen, die Daten via Satelliten funken. Die hat aber nicht der Staat bezahlt, in dessen Forschungsbudget notorisch Ebbe herrscht, sondern ein deutsches Forschungsteam. Ich will wissen, was hier beim Yogyakarta-Erdbeben geschah. Subandriyo erklärt: «Als die Schockwellen gegen die Flanke des Merapis knallten, schossen die roten Linien der Seismografen über den Rand des Messpapiers hinaus. Kurze Zeit später beruhigte sich die brodelnde Lava im Inneren des Berges wieder. Schuld am Tsunami war der Merapi aber deswegen nicht …», verteidigt er seinen Schützling, «… die Ereignisse entstanden aufgrund erhöhter seismischer Aktivität in der Knautschzone der tektonischen Platten.»

Ich übernachte in einem einfachen Gästehaus auf einer Holzpritsche. Es ist noch stockdunkel, als mich Subandriyo mit dem Auto abholt. Wir wollen den immer noch aktiven, glimmenden Berg in der Morgenkühle besteigen, soweit dies gefahrlos möglich ist. Wir fahren auf einer mäandernden Straße bergauf, durch fruchtbare Gemüse- und Maisfelder, die allmählich einem Wald aus Büschen und Bambus weichen. Plötzlich bremst Subandriyo abrupt. Vor uns bedeckt eine rund 30 Zentimeter dicke graue Ascheschicht die Straße – eine Staublawine, ein Gruß vom grummelnden Gipfel. Wie ein grauer, zäher Fluss hat sie sich durch ein mit Bambus und Gras bewachsenes Tälchen gewälzt, das Gebüsch zerfetzt und versengt. Mannshohe Gesteinsbrocken liegen wie von Riesenhand dahingestreut. Eine dicke graue Staubschicht überzieht die Bäume, es stinkt nach Schwefel und verbrannter Erde. «Dies war der pyroklastische Strom des letzten Ausbruchs», sagt Subandriyo.

Das Wort stammt aus dem Griechischen, von pyros, dem Feuer und clastos, was zerbrochen bedeutet und bezeichnet den Auswurf dieses Vulkans. Dies ist der Modus Operandi des Merapi, erzählt mir Subandriyo auf der Weiterfahrt: Vor einem Ausbruch entsteht im Krater ein Lava-Dom, ein Pfropfen aus zähem Magma, der auf die darunter brodelnde flüssige Lava drückt. Wird sein Gewicht zu groß, kollabiert der Dom und pustet dabei Brocken von verfestigter Lava oder zersplittertem Felsen in die Luft – ganz ähnlich, wie jene kugeligen Pilze namens Bovisten eine Wolke von Sporen auspusten, wenn man versehentlich dagegen tritt. Die über 700 Grad Celsius heißen Glutlawinen rasen dann mit der Geschwindigkeit eines Expresszuges ins Tal und versengen alles auf ihrem Weg.

Wir stellen das Auto am Strassenrand ab und schlüpfen unter einem gelben Absperrband der Polizei durch. Batas Area Pengunjung warnt ein mit roten Lettern bemaltes Holzschild – Grenze für Besucher. Wir erreichen den Rastplatz Kaliadem, wo sonst neugierige Touristen ihre Objektive auf den qualmenden Berg richten. Jetzt liegt er unter einer drei Meter dicken Ascheschicht. Von den einfachen Cafés, wo vor dem Ausbruch Coca-Cola und gebratene Bananen verkauft wurden, ragen nur noch zerstörte Ziegeldächer aus dem Boden. Bäume wurden wie Zahnstocher umgeknickt.

Ich fühle ein bekanntes Kribbeln im Bauch: Die rasende Reporterin vor Ort, mit eigenen Füssen auf einem der gefährlichsten Vulkane der Welt stehend … Auf diese Art von erlebnis- und ereignisreichen Geschichten hatte ich gehofft, als ich mich aus der Schweiz in Richtung wildes Indonesien abgesetzt habe.

Das Kribbeln intensiviert sich noch, als es plötzlich vom Berggipfel aus laut rumpelt und prasselt. Auch Subandriyo, der stets Lächelnde, ist jetzt plötzlich ernst. «Glutlawine», sagt er besorgt und zückt rasch sein Mobiltelefon. Ein rascher Wortwechsel, dann wendet er sich wieder mir zu. «Wir sind sicher. Es war nur eine kleine Lawine.» Ich bin nur mäßig beruhigt. Subandriyo hat mir im Auto von diversen Gelegenheiten erzählt, bei denen er in den letzten 13 Jahren «seinem» Vulkan nur haarscharf entkommen war.

Andere hatten weniger Glück. Ein Loch im Boden, von gelbem Polizeiband umrahmt. Ein Bunker aus Beton und Eisen, dessen schwarzer Rachen gruslig an eine Totengruft erinnert. Und dazu ist er auch geworden: Hier haben beim jüngsten Ausbruch zwei Evakuationshelfer den Tod gefunden. Schutzsuchend waren sie in den Bunker geflüchtet, als der heiße Aschestrom sie überraschte. «Ich habe immer gesagt, es sei dumm, hier einen Rettungsbunker hinzustellen», sagt Subandriyo bedrückt. «Niemand kann in der Hitze unter einer Glutlawine überleben.» Als Rettungskräfte später die Verschütteten ausgraben wollten, schmolzen ihre Schaufeln und die Reifen des Baggers.

Ich stapfe durch feinen, grauen Staub bergan, das Gehen ist beschwerlich. Links und rechts der erkalteten Lawine locken die Berghänge in grüner Frische, vor uns jedoch erstreckt sich eine graue Mondlandschaft bis zum Berggipfel mit seiner drohenden Rauchfahne. Die Sonne brennt jetzt unerbittlich auf die Einöde. Generationen von Glutlawinen haben 20 Meter tiefe Schluchten in die Bergflanke gefräst. Sie erinnern mich an die im Sommer fast ausgetrockneten Flusstäler in den Tessiner Alpen. Auch dort können nach einem fernen Gewitter plötzlich tosende Fluten durchrauschen und nichts ahnende Touristen in den Tod reißen. Subandriyo hebt ein paar Gesteinsbrocken auf, er wird von einem Labor in Yogya den Schwefelgehalt messen lassen, ein Maß für die Explosivität des Vulkans.

Der andere Hüter des Vulkans.

Ich bin nun doch erleichtert, der trostlosen Staubwüste und dem bedrohlichen Krater zu entkommen. Vor meiner Rückfahrt möchte ich aber noch einem speziellen Bewohner des Feuerberges einen Besuch abstatten: dem Mbah Marijan, was Großvater Marijan bedeutet. Im höchstgelegenen Dorf an den Merapi-Flanken, Kinahrejo, halten wir bei einem einfachen Holzhaus im javanischen Stil, mit kunstvoll geschnitzten Fensterrahmen und einer regengeschützten Veranda, vor dem ein alter Mann Unkraut jätet. Dies ist also der berühmte spirituelle Hüter des Vulkans, der von allen nur ‹der Marijan› genannt wird. 79 Jahre ist er alt, sieht aber mit seinen munteren, freundlichen Augen im runzligen Gesicht um einiges jünger aus. Auf Fotos sah ich ihn immer nur in zeremonieller Aufmachung, mit einem eleganten Turban, jetzt gärtnert er hier salopp im schwarzen Merapi-T-Shirt, Shorts und einer steifen Baseballkappe.

Unser Fahrer stellt mich vor und übersetzt für mich – Subandriyo bleibt verstockt im Auto sitzen. Er ist dem Marijan nicht besonders gewogen, so sehr er Traditionen auch schätzt. Er hält die Reden des Alten für gefährlich, vor allem, weil die abergläubische Landbevölkerung dem heiligen Mann mehr Glauben schenkt als seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

«Wir respektieren uns», erklärt Subandriyo. «Doch manchmal bereitet er mir Kopfschmerzen mit seinen Geschichten. Zum Beispiel sagt er, der Berg würde seine Asche nie nach Süden auswerfen, wo der Sultanspalast von Yogyakarta liegt. Meine Gefahrenkarten zeigen aber, dass das völliger Unsinn ist.»

Neugierig betrete ich auf Einladung des Marijan das traditionelle Holzhaus. Eine kleine Gruppe von Familienmitgliedern sitzt herum, alle ebenso unzeremoniell wie der Alte in zerschlissene Alltagskleider gehüllt. Eine Frau führt uns zu einigen Plastikstühlen vor einem Fenster. Eher widerwillig, wie es scheint, setzt sich der Alte. «Er hört nicht mehr so gut», sagt die Frau zu meinem Begleiter. Der übersetzt meine erste Frage auf Javanisch.

«Was bedeutet Ihrer Meinung nach ein Ausbruch des Merapi, wie er kürzlich geschehen ist?»

Ärgerlich schüttelt der alte Mann den Kopf. Dann spricht er zu mir in seiner Altmänner-Fistelstimme, wobei ich natürlich kein Wort von dem verstehe, was er sagt. Mein Begleiter übersetzt, so gut er kann.

«Es ist völlig falsch, von Ausbruch und solchen Sachen zu reden. Diese bösen Worte sind es erst, die die Geister im Berg verärgern und in Aufruhr bringen.»

Verwirrt über diese Wendung suche ich nach einer anderen Formulierung.

«Frag ihn, was er denn getan hat, als der Merapi zum letzten Mal aktiv war.»

«Der Merapi bricht nicht aus», kam die Antwort zurück. «Er atmet. Er regeneriert sich. Diese moderne Sicht, die westliche Leute mitbringen, ist völlig falsch.» Vermutlich hat er noch mehr gesagt, Unschmeichelhaftes wahrscheinlich, was mein Übersetzer freundlicherweise unterschlägt.

Ich versuche es noch einmal.

«Frag ihn, ob er niemals das Gefühl hatte, in Gefahr zu sein, so nah am Berg.»

«Der Berg ist gut. Er ist mein Freund. Solange ich ihn respektiere, würde er mich niemals in Gefahr bringen.»

«Frag ihn, wann er den anderen Leuten empfiehlt, den Berg zu verlassen.»

«Die Menschen sind nicht in Gefahr. Dafür sorgen die Opfergaben, die wir jedes Jahr dem Geist des Berges reichen.»

«Wie werden die Opfergaben überreicht?»

«Diese Zeremonie auf dem Berg ist nicht die einzige, die stattfindet», belehrt der Alte mich und meinen Übersetzer. «Gleichzeitig finden auch die Rituale am Lawu-Vulkan und am Meer statt, das vom Merapi aus gesehen genau auf der gegenüberliegenden Seite des Palastes liegt. Der Sultan schickt die Opfergaben und wir tragen alles den Berg hinauf. Ich klettere dann allein ganz zur Srimanganti Plattform hinauf. Niemand sonst darf dorthin.»

Und ich habe mit diesem leicht absurden Interview anscheinend noch Glück: Manch indonesischer Journalist musste sein Interview mit Mbah Marijan ganz aufgeben, weil dieser darauf beharrte, nur Javanisch zu sprechen und sich weigerte, die moderne Amtssprache Bahasa Indonesia zu benutzen.

Der kauzige Mann, dessen ziviler Name R. Ng. Surakso Hargo lautet, wurde 1982 von Sultan Hamengku Buwono dem Neunten in den Stand des Berghüters erhoben. Vor ihm hatten schon sein Vater und sein Großvater den Posten des Marijan inne. Der Sultan bezahlt ihm ein Gehalt von umgerechnet einem Dollar pro Monat – für tägliches Meditieren, bei dem er Kontakt mit den Vulkan-Geistern aufnimmt, und einen einzigen Tag Arbeit im Jahr: die große Labuhan-Zeremonie. Jeweils am Jahrestag der Krönung des Sultans schickt der Palast eine streng vorgeschriebene Zahl von Opfergaben herüber, darunter bestickte Stoffe, Parfüm, Body Lotion und zehn rote Gulden. Diese sollen die Meeresgöttin Ratu Kidul und das im Merapi hausende Monster Sapu Jagat besänftigen.

Das Ganze ist mehr als eine Schrulle oder Faschingstradition. Die Rituale und der Mbah Marijan stiften bei den Bewohnern des gefährlichen Berges Identität und Zusammenhalt, lindern die Angst. Außerdem sind die Berggeister die Verbündeten der Machtlosen im Kampf gegen die Mächtigen. Der Ethnologe Michael J. Casimir von der Universität Köln schrieb über den in jüngster Zeit wieder erstarkten Glauben an das übernatürliche Wirken am Merapi: «Die Anwohner äußern auch Kritik an der Regierung durch die ‹Stimmen der Geister›. […] Es ist alarmierend, dass die schlechten Erfahrungen mit Regierungsmaßnahmen dazu führen, dass deren Evakuierungsbefehle ignoriert werden.»

Der Marijan ist sich seiner politisch-gesellschaftlichen Rolle durchaus bewusst. Dafür spricht, wie bauernschlau der rebellische alte Mann seine Popularität nutzt, um für sich und sein Dorf Geld aufzutreiben. So trat er beispielsweise in einem TV-Werbespot für einen Energy-Drink auf: «Das Getränk für Sieger. Mbah Marijan ist für seine Stärke und seinen Mut bekannt. Er bleibt auf dem Vulkan, sogar wenn dieser ausbricht.» Und dann sagt der Alte: «Hidup harus Rosa! – das Leben muss voller Stärke sein!» Rosa, wie die Verpackung des Drinks. Die Verkäufe des Getränks schossen nach der Ausstrahlung des Spots um 300 Prozent in die Höhe.

Gnädig lässt sich der Fernsehstar mit mir und meinem Übersetzer ablichten. Dann fahren wir über die mäandernde Straße wieder bergab, fort vom Merapi und seinem spirituellen Hüter und zurück in die Welt der Wissenschaft. Letztere hat mit ihren Warnungen und Evakuierungen schon tausenden Merapi-Anwohnern das Leben gerettet. Großvater Marijans Dorf blieb in der Vergangenheit aus unerfindlichen Gründen stets von den Glutlawinen verschont. Bis zum schweren Ausbruch des Merapi im Oktober 2010, dem größten seit 100 Jahren. Mitten in der Nacht rollte die heiße Wolke ins Tal hinab, gefolgt von siedendem Schlamm. Sie erwischte den Mbah Marijan und 37 seiner Nachbarn im Schlaf. Weder die Berggeister noch die Wissenschaft haben sie retten können.

Modernisierung und Geisterglaube, Tradition und Fortschritt stehen auch auf Bali, wo ich in den darauffolgenden Monaten mein Basislager aufschlagen werde, in stetem Widerstreit. In mannigfaltigen Ritualen werden die Geister beschworen, und ihre Gesundheit vertrauen viele Menschen eher dem Geisterheiler an als der Schulmedizin. Auf die Mysterien der unsichtbaren Geisterwelt meiner Wahlheimat stoße ich bei einer bewegenden Recherche über Balinesen, deren immerwährendes Lächeln düstere Schatten auf ihrer Seele verbirgt.

Die Psychiaterin Luh Ketut Suryani hat ein auf die balinesische Seele zugeschnittenes Suizid-Präventionsprogramm entwickelt.

Meditationsübung für Lehrpersonen bei einer Weiterbildung.

2 – Im Geiste Balis

Wayan, 36, sitzt barfuß und im Schneidersitz auf einem Teppich und erzählt vom Tod. Von seinem Vater, einem Reisbauern, der sich die Kehle durchgeschnitten hat und ihn in seinen Alpträumen heimsucht. Von seiner Mutter, die an Leberkrebs starb. «Ich fühle oft grundlos starken Ärger», sagt der hagere, dunkelhäutige Balinese. «Wenn ich über die Brücke am Fluss gehe, würde ich am liebsten hinunterspringen.»

Ihm gegenüber, ebenfalls auf dem Boden des karg eingerichteten Rotkreuzgebäudes in Amlapura, Bali, sitzen zwei Psychiater. Sie stellen Fragen, machen sich Notizen. ‹Suryani Insitute for Mental Health steht auf ihren froschgrünen T-Shirts. Im gleichen Raum sitzen Volontäre des Instituts und wartende Patienten. Auf einem alten Sofa drei Meter von uns entfernt erzählt eine Frau, ihr Mann habe sich erhängt und sie denke nun daran, es ihm gleichzutun.

So beginnt ein Text von mir über die traurige Seite der stets lächelnden balinesischen Gesellschaft. Das Krisenzentrum des Suryani-Instituts, in dem diese halb öffentliche Psychotherapiesitzung stattfindet, ist Herzstück einer Initiative zur Selbstmordverhütung, der erste psychiatrische Dienst außerhalb der Stadtkrankenhäuser überhaupt. Ins Leben gerufen wurde sie von der Psychiatrieprofessorin Luh Ketut Suryani, einer Frau mit schulmedizinischer Ausbildung und einem spirituellen Auftrag: die immer kränker werdenden balinesischen Seelen zu heilen. Und zwar sowohl die von suizidalen Individuen als auch jene des Volkes. Beide leiden nach Suryanis Lesart an den schädlichen Einflüssen des Westens – kostspielige Verlockungen wie Handys und Motorräder, gewaltverherrlichende Filme, die Aufweichung althergebrachter Familienrollen – gegen welche die streitbare Medizinerin in Fernsehdiskussionen und Zeitungskommentaren wettert.

Bei der Heilung der seelischen Wunden setzt sie nebst modernen Psychopharmaka und -therapien auch auf Methoden der traditionellen Geisterheilung – was ihr im Ausland Kritik und auf Bali Anerkennung beschert. Für mich ist die Recherche für den Tages-Anzeiger ein erster engerer Kontakt zur Geister- und Glaubenswelt meiner Gastgeber.

«Ist dies das erste Mal, dass du Selbstmordgedanken hast?», fragt Cokorda den Reisbauern, der unruhig auf der Bastmatte hin und her rutscht. Der Psychiater mit dem faltenlosen Gesicht und randloser Brille ist Suyrianis Sohn und übersetzt mir das auf Balinesisch geführte Gespräch. Ich wundere mich: Das Thema ärztliche Schweigepflicht scheint hier unbekannt oder belanglos zu sein. Wayans Hemd und die graue Hose sind verschlissen, aber sauber. Seine Schultern sind gebeugt, die Augen irren vom Fenster, zur Wand, zum Boden, aber nie zum Gesicht des Psychiaters. Er spricht leise.

«Nein. Schon vor zehn Jahren habe ich zwei Selbstmordversuche gemacht.»

«Schläfst du nachts gut?»

«Nein. Ich schlafe schlecht.»

»Hast du finanzielle Probleme?”

»Wir haben zu essen. Aber nach der Bombe war es schwieriger, niemand hatte Geld, niemand hatte Arbeit.»

«Redest du mit deiner Familie über deine Gedanken?»

«Nein.»

«Warum nicht?”

»Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen machen.”

Irgendwo auf Bali lebte einmal ein Schuljunge. Der wollte auch nicht, dass sich seine Eltern Sorgen machen. So hat er ihnen verschwiegen, dass sein Lehrer ihn mehrmals wegen des Schulgeldes gemahnt hatte. Kurze Zeit später hat sich der Junge erhängt.

Wayan erhält zwei kleine Plastiktütchen – ein paar Tabletten eines westlichen Antidepressivums und eine Handvoll Schlafpillen. Komm nächste Woche wieder in die Sprechstunde.

«Er ist stark selbstmordgefährdet», sagt Cokorda, als der Bauer gegangen ist. «Wir behandeln ihn nach den Standards der westlichen Psychiatrie.»

Neugierig frage ich: «Machen Sie mit ihm keine Geisterheilung?»

«Nein. Das macht meine Mutter in schweren Fällen, wo wir mit den üblichen Mitteln nicht weiterkommen», ist die Antwort. Die üblichen Mittel, das sind Medikamente wie Antipsychotika, Angstlöser und Antidepressiva; nebst der klassischen Gesprächstherapie, die ich miterlebt habe. Das ‹Darüberreden› steht auch im Mittelpunkt der Workshops seiner Mutter, die eine weitere Speerspitze ihres Antisuizid-Programms bilden.

Reglos und mit geschlossenen Augen liegen sechzig Primarschullehrer und – lehrerinnen an einem heißen Samstagvormittag in einer Freilufthalle in Amlapura auf dem Rücken. Vorne auf einem Podest sitzt Luh Ketut Suryani, ebenso reglos, und murmelt meditative Worte auf Indonesisch: «Fühle deinen Atem durch deine Nase eindringen und durch deine Fußsohlen austreten.» Jemand schnarcht.

Suryani ist eine außergewöhnliche Erscheinung: Sie überragt die meisten Einheimischen, Männer wie Frauen, um Kopfeslänge. Eine Matrone mit wirrem weißem Haar, nachlässig zum Dutt gebunden. Sie hat ein gütiges, rundes Gesicht und strahlt eine besondere Autorität aus, die zugleich Ehrfurcht und Vertrauen einflößt.

Sie greift zum Mikrofon. «Wir reden nicht gerne über unsere Gefühle und Ängste. Wir schämen uns, auch vor unseren Familien. Wenn ein Vater keinen Reis mehr kaufen kann, schämt er sich. Wenn eine Mutter arbeiten muss, statt ihre Kinder zu pflegen, schämt sie sich. Aber sie reden nicht darüber. Irgendwann bringen sie sich um – und die Familie hat es nicht kommen sehen.»

Eine halbe Stunde später sitzen die Teilnehmer in einem großen Kreis auf dem Boden und üben die Mitteilsamkeit gleich hier auf der Versammlungsplattform. Die Helfer teilen Papierbögen und Ölkreide aus, auf dem Programm steht das Malen als besonderes emotionales Ventil. Die Lehrer winken mich heran, auch ich soll mit malen, Protest zwecklos. Jeder zeichnet, was ihm in den Sinn kommt: die Balinesen zumeist figürliche Szenen, Häuser, Reisfelder, Kokospalmen; meine Wenigkeit abstrakte Muster und Verzierungen.

Gelächter begleitet die Proteste, mit denen sich einige der Künstler weigern, ihre Bilder zur «Verbesserung» an die Nachbarn weiterzugeben. So etwas gilt hier als offene Kritik, und das gehört sich nicht. Als sich doch alle getraut haben, fragt Suryani anschließend reihum, was die Teilnehmer dabei gefühlt haben.

Zum Schluss schmettern die Pädagogen voll Inbrunst indonesische Kinderlieder, dieselben, die sie auch ihren Schützlingen beibringen. Suryanis vollklingender Alt übertönt sie alle. «Balinesen können mit Theorie wenig anfangen», erklärt sie mir später. «Sie müssen etwas Praktisches tun können.»

«Warum ist so ein Workshop nötig, Frau Suryani?»

«Die Zahl der Selbstmorde hat sich seit den Bali-Bomben verdoppelt», ist die Antwort. Daten, die ihr Institut gesammelt hat, weisen zudem auf eine hohe Dunkelziffer hin. «Diese Menschen brauchen Hilfe und Unterstützung, damit sie sich geliebt und versorgt fühlen. Diese geben wir in unseren Gratis-Sprechstunden und sensibilisieren in den Workshops zum Beispiel Lehrer für solche Probleme.» Dementsprechend heißt ihr Präventionsprojekt Hidup Bahagia – glückliches Leben. Lebensfreude, spirituelle Praxis und nicht zuletzt der Zusammenhalt in Familie und Gemeinschaft, der Kitt der hiesigen Gesellschaft, als Waffen gegen die Verzweiflung.

Ich möchte genauer wissen, was es mit jenem geheimnisvollen Teil von Suryanis Therapie auf sich hat, der Geisterheilung. Die unkonventionelle Psychiaterin lädt mich zum Interview in ihr Privathaus in der Stadt Denpasar ein. Es ist ein prächtiger Betonbau mit Ziersäulen und schönen Teppichen, kühle weisse Fliesen am Boden, die Fenster zum tropisch-grünen Vorgarten weit geöffnet, um der Stadt einen Lufthauch abzutrotzen. Familiensitz, Stiftungszentrale und Praxis in einem.

In wallendes Leinen gekleidet, segelt die Psychiaterin leichtfüßig herbei. «Zeit zum Essen!», lautet ihre Begrüßung und ich werde eine Mahagonitreppe hinaufkomplimentiert und finde mich Sekunden später an einem für mindestens acht Personen gedeckten Tisch wieder. «Mögen Sie balinesisches Essen? Essen Sie gerne scharf? Bitte setzen Sie sich hier hin, ich bin gleich zurück.» Etwas konsterniert blicke ich auf Schüsseln mit frittiertem Huhn, gekochtem Wasserspinat, gegrillten Auberginen und Tempeh, einer Art Sojakuchen. Außerdem stehen diverse frische Chilisoßen auf dem Tisch. Bunte Nylonnetze über den Tellern schützen die Speisen vor den Fliegen.

Wie soll ich bei einem Essen mit acht Personen ein Interview führen? Aber zu diesem Zeitpunkt kenne ich die hiesigen Bräuche noch nicht: Das gemeinsame Essen am Tisch gibt es in Indonesien selten. Die Speisen werden vormittags gekocht und stehen tagsüber zugedeckt in der Küche oder auf dem Tisch, Reis wird im Kocher warmgehalten. Wer Hunger hat, bedient sich einfach.

Suryani taucht wieder auf, häuft Speisen auf unsere Teller und erzählt dann munter drauflos, ohne sich von meinen Zwischenfragen im Geringsten ablenken zu lassen. «Ich versuche, eine Brücke zu schlagen zwischen westlichen und östlichen Methoden», sagt die streitbare Psychiaterin, sechsfache Mutter und Großmutter. «Balinesen kann man am besten auf balinesische Weise behandeln. Hier glaubt man, dass Heiler mit den Geistern in Kontakt treten können und so Krankheiten heilen. Wir haben diesen Effekt mit Studien belegt. Es ist gar nicht so viel anders als die westliche Psychotherapie. Aber eine Redetherapie, wie sie im Westen üblich ist, funktioniert hier oft nicht. Balinesen sprechen nicht über ihre Probleme, das ist der Haken.»

Ich bemühe mich, einhändig Notizen zu machen, während meine ungelenke Rechte ab und zu einen Löffel extrem scharfes Essen zum Mund balanciert.

Ihre an Geisterheilung angelehnte Therapieform nennt sie ‹spirituelle Hypnotherapie›. «Meiner Meinung nach besteht Gesundheit nicht nur aus physischem, mentalem und sozialem Wohlbefinden, sondern auch aus spirituellem”, sagt sie. Balinesische Dukuns, die Geistheiler, versetzen sich in Trance, um Kontakt zu Verstorbenen herzustellen. Das wird matuun genannt und bedeutet ‹jemanden dazu veranlassen, herunterzukommen›. So soll der Heiler herausfinden können, welche Ahnenseele in einer Person wohnt, und diese weist dann auf die Lösung des Problems hin. Oft liegt es daran, dass der Kranke oder seine Familie (die bei der Behandlung meist vollzählig zugegen ist) etwas falsch gemacht haben: ein Haus am falschen Ort gebaut, eine Zeremonie vernachlässigt. Durch geeignete Rituale lässt sich die Balance jedoch wieder herstellen. «Es wirkt», sagt der amerikanische Anthropologe Fred Eisenman dazu, der 28 Jahre in Südbali gelebt hat und das Standardwerk zur balinesischen Welt des Unsichtbaren verfasst hat. «Den meisten Menschen geht es danach besser. Ob wegen oder trotz der Behandlung des Heilers, lässt sich nicht sagen.» 3500 Heiler gibt es auf der Insel, fast einen auf tausend Einwohner.

Bei Suryani kann das Gleiche in der Tiefenentspannung während der Hypnose geschehen. «Im Prinzip mache ich eine Hypnotherapie. Viele Balinesen lassen sich leicht in Trance versetzen. Das geschieht bei vielen unserer Rituale, zum Beispiel beim Barong-Tanz. Wenn ich einen Patienten habe, bei dem ich im Gespräch nicht weiterkomme, versetze ich ihn in Hypnose und bitte ihn, den Geist seines Ahnen zu treffen. Im anschließenden Gespräch soll der Patient dem Erlebten eine neue Bedeutung geben. Dies wird Re-Framing genannt, eine anerkannte psychotherapeutische Technik im Westen.»

Es ist ein archaisches, wildes Erlebnis, einen Balinesen in Trance fallen zu sehen. Ich erlebe das bei einer Zeremonie in Padang Bai an der Ostküste, bei der ein ritueller Barong-Tanz durchgeführt wird. Tagelanges Fasten, stundenlanges Beten in der Hitze und das aufputschende, monotone Gerassel der Gamelan-Instrumente begünstigen bei den Gläubigen einen hypersensiblen Zustand. Dann tritt der Barong auf, eine von zwei Männern getragene löwenartige Gestalt, der König der guten Geister. Seine Gegenspielerin ist Rangda, eine wilde Dämonin mit zottigem Haar und gewaltigen Wildschweinhauern. Weitere Tänzer in Fratzenmasken hüpfen wild um sie herum. Richtig unheimlich wird es aber, als plötzlich ein Mann im Publikum zu heulen anfängt und mit einem brennenden Ast auf die Rangda zurast. Ein Dutzend Aufpasser müssen den wild um sich schlagenden, zuckenden Mann festhalten. Auch andere beginnen zu zucken und zu jammern. Während sie mit aller Kraft festgehalten werden, flößt man ihnen Arak ein, Reisschnaps, und stopft ihnen bizarrerweise auch gekochte Eier in den Mund, um die bösen Dämonen auszutreiben.

In anderen Gegenden wird das Ritual so zelebriert, dass die ‹besessenen› Männer versuchen, sich mit ihren Krummdolchen namens Kris selbst zu erdolchen. Nur die gute, weiße Magie des Barongs hält sie davon ab. Während ich diesen zuckenden und geifernden Männern zuschaue, frage ich mich, wie echt die Trance ist. Sie wirkt irgendwie zu theatralisch, zu übertrieben, obwohl ich das als Bali-Neuling nicht wirklich beurteilen kann. Aber es ist auch nicht bekannt, dass sich jemals ein Tänzer beim Barong-Tanz wirklich erdolcht hätte. Das Ganze erinnert mich vage an das wilde Pogo-Getanze meiner Jugend, als wir im angeblichen Rausch über die Tanzfläche der Disco getorkelt sind. Auch das war mehr Show als wahre Ekstase. Und dennoch stellte sich damals stets ein Gefühl von Gemeinschaft, von aufregender Gruppenzugehörigkeit ein, was wohl letztlich auch der Zweck der balinesischen Rituale ist.

Für aufgeklärte Europäer mag Geisterheilung verdächtig nach Humbug oder gar Suggestion klingen. Die Psychiaterin setzt jedoch – gar nicht dumm – bei der balinesischen Vorstellungswelt an. Es ist eine magische, animistische Auffassung vom Universum. Das Standardwerk dazu ist das hervorragende Buch ‹Sekala und Niskala› von Fred Eisenman. Sekala ist das Sichtbare, Niskala das Unsichtbare. Eisenman beschreibt detailliert, wie sich nach hiesigem Glauben beides untrennbar zu einem Gesamtkosmos zusammenfügt, im Großen wie im Kleinen. Alle Zeremonien, wilden Masken oder Musikinstrumente dienen einzig dazu, diesen Kosmos in Balance zu halten. Jede Krise im Kleinen oder Großen – sei es ein Unfall, ein Ernteausfall, ein Konkurs oder eine Krankheit – bedeutet, dass irgendwo ein Ungleichgewicht entstanden ist.

Der Taman Ayun-Tempel gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Die sieben-, neun- oder elfstöckigen Pagoden (Meru) sind den höchsten Göttern geweiht.

Reisfeld mit einem der Reis-Göttin Dewi Sri geweihten Schrein.

Auch Touristinnen müssen bei hohen Tempelzeremonien die traditionelle Kebaya-Spitzenbluse und Sarong tragen.

Frauen mit Opfergaben auf dem Weg zum Tempel. Sie heissen Gebogan und wiegen bis zu 15 Kilo.

Das Sichtbare und Unsichtbare sind für Balinesen gleichwertig. Kein Wunder, ist der Glaube an Geister und Besessenheit, an schwarze und weiße Magie hier doch so alltäglich. Black magic heißt es gleich, wenn jemandem ein Unglück zustößt. Eine Knoblauchzehe über der Haustür könnte bedeuten, dass ein verärgerter Ex-Partner einen Zauberbann versucht. Das erklärt auch, warum zwischen der eifrig gelebten Religiosität der Balinesen und ihrem abgrundtiefen Aberglauben keinerlei Widerspruch besteht.

Die offensichtlichste und bezauberndste Attraktion Balis ist die Vielzahl bunter Zeremonien zum Lobe der Götter. Fast jeden Tag ist deswegen irgendwo eine Straße gesperrt; hupen oder drängeln ist tabu, egal wie wichtig der Geschäftstermin auch sein mag. Aufpasser leiten den Verkehr um die Prozession herum, Frauen balancieren meterhoch aufgetürmte Opfergestecke auf den Köpfen, Männer hieven goldene Schreine auf ihre Schultern. Bildhübsche Mädchen in durchsichtigen Spitzenblusen spazieren lachend zum Tempel, weiß gewandete Priester murmeln Gebete. Bunte Blumen und Räucherstäbchenduft, lachende Kinder und geselliges Schwatzen. Zu Beginn stehe ich noch daneben und gucke zu, wie alle Touristen. Doch im Lauf der nächsten Monate, nachdem ich die entzückende Insel zu meinem base camp erkoren habe, weihen mich die Einheimischen unter meinen Freunden ebenfalls in die Geheimnisse des balinesischen Betens ein.

So knie ich eines Tages im Sarong, einem rituellen Hüftschal und einer Spitzenbluse neben dem Besitzer meines Häuschens auf dem Boden und versuche, das Kribbeln in meinen Füßen zu ignorieren. Mein Begleiter heisst ebenfalls Wayan, was der traditionelle Name für Erstgeborene auf Bali ist, ein höflicher 25-Jähriger mit einem runden, lieben Mondgesicht. Er nimmt mich regelmäßig mit zu Zeremonien und versucht stets etwas unbeholfen, mir ihre Bedeutung zu erklären. Seine Tochter Etcha, 5, singt mir indonesische Kinderlieder vor. Heute hat unser Dorftempel Geburtstag. Auf einem Tisch stehen Opfergestecke mit Schlangenfrüchten, rosa Küchlein und teuren Importäpfeln. Für die Götter nur das Beste. Es werden unglaubliche Summen für religiöse Zeremonien ausgegeben, es ist ein starker gesellschaftlicher Zwang, bei dem eine Familie die andere zu übertrumpfen versucht. Vorne sitzt ein Priester ganz in weiß, bimmelt monoton mit einem Glöckchen und rezitiert die alten Gebete. Die metallenen Gongs und Xylophone des Gamelan-Orchesters geben ihr meditatives Kling-Klong von sich, der Sandelholz-Duft unzähliger Räucherstäbchen vermischt sich mit dem süßlich-schweren Parfüm der Frangipani-Blüten.

Auf ein Signal beginnen alle Anwesenden zu beten, auch mir hat Wayan ein Blütenkörbchen vor die Knie gestellt. Neben dem jungen Mann, der in ganz passablem Englisch die Bungalowgäste seiner Familie betreut, sitzt Etcha, seine niedliche, vierjährige Tochter im traditionellen Gewand. Ich imitiere Wayan und halte meine Hände in den reinigenden Räucherstäbchenrauch. Dann lege ich die Handflächen aneinander und führe sie zur Nase. Die Balinesen haben die Augen geschlossen und beten inbrünstig. Dreimal wiederholen wir das noch, mit verschiedenfarbigen Blüten zwischen den Fingerspitzen, dann kommt der Priester und träufelt heiliges Wasser auf unsere geöffneten Handflächen. Dreimal müssen wir es trinken. Es schmeckt rauchig, da es über dem Feuer abgekocht wurde – diesmal gibt es also keine Magenverstimmung. Zum Schluss kleben wir uns ein paar Reiskörner auf die Stirn, Symbol des Lebens. Nun sind wir gesegnet. Ich lausche nach innen, auf ein erhabenes Gefühl, eine Seligkeit. Bedauernd stelle ich fest, dass ich mich genauso fühle, wie vor dem Ritual. Nur der trocknende Reis auf der Stirn juckt.

Wegen dieser bezaubernden Rituale wird meine Wahlheimat Götterinsel genannt – aber Geisterinsel würde es genauso gut treffen. Wenn Balinesen über Geister und Totenseelen oder schwarze Magie sprechen, dann tuscheln sie mit gesenkter Stimme, ganz so, wie wir uns als Kinder gegenseitig mit gruseligen Geistergeschichten unterhielten. Glaubt man ihren Erzählungen, dann wimmelt es auf ihrer hübschen Insel nur so von übernatürlichen Wesen: Sie wohnen in düsteren Flusstälern, bizarr geformten Bäumen, Felsen, zuoberst auf den Vulkanen. Sie sollen zwar nicht alle böse sein, aber der Umgang mit ihnen gilt als riskant und setzt eine langjährige Ausbildung als Priester voraus.