3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

›der lover‹ war Doris Lerches erster Roman – ein Psychodrama zwischen Mord und Müsli.

(Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book der lover wird angeboten von FISCHER Digital und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Roman, Ekuador, Mord, Drogen, Spannung, Seitensprung, Liebhaber

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Ähnliche

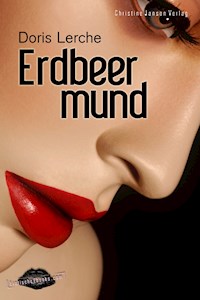

Doris Lerche

der lover

Von Männern, Mord und Müsli

FISCHER E-Books

Inhalt

Erster Akt

1. Silvia hat Seitenstiche, Helga schimpft auf ihre Hormone, und Bernd möchte Einsiedler werden

»Diese Penner«, schnaubte Helga. »Theoretisch sind sie alle wild aufs Joggen. Aber wenn’s soweit ist, kriegt keiner den Arsch aus dem Bett. Nicht mal Johann.«

Sie trampelte energisch auf der Stelle, bis Silvia herangekeucht kam. Dann spurtete sie ihr quer über den Rasen davon.

»Dabei war der Termin ja wohl klar«, rief Silvia ihr atemlos hinterher. »Ich bin gestern noch mal durchs Haus und habe jeden erinnert.«

Es war ein grauer Aprilmorgen. Ostern lag fast drei Wochen zurück, und noch immer ließ die Frühlingssonne auf sich warten. Die Luft zitterte vor Feuchtigkeit, bald würde es regnen. So wie es den ganzen Winter hindurch geregnet hatte.

»Ich habe keine Puste mehr«, jammerte Silvia und hielt sich die Seiten.

»Du läufst zu schnell«, keuchte Helga. »Du mußt deinen eigenen Rhythmus finden, dann kannst du ewig weitermachen. Richte dich bloß nicht nach mir.«

Sie schlug einen Bogen, trabte auf Silvia zu und umkreiste sie: »Setz dich nicht unter Druck. Dann verlierst du die Lust. Ist genau wie beim Vögeln.«

Sie blies die Backen auf, stieß mit Gebrüll die Luft aus, rief: »Ich könnte Johann den Hals umdrehen!« und jagte von neuem los.

Silvia hielt schnaufend ein und schaute ihr nach, wie sie federnd lief, eine durchtrainierte Amazone, schlank gewachsen, bis auf die etwas breiten Hüften.

Helga war als junges Mädchen sehr sportlich gewesen. Sie konnte reiten, lief Ski, spielte Tennis und war eine hervorragende Schwimmerin. Mit ein bißchen Übung gewann sie die alte Kondition schnell zurück.

Silvia dagegen, unförmig in ihrem ausgebeulten Jogginganzug, hatte dem Sport noch nie etwas abgewinnen können. Aus einer Laune heraus hatte sie sich der Hausgemeinschaft angeschlossen, um – wie verabredet – einmal die Woche mitzujoggen.

»Vielleicht nehme ich ein paar Pfund ab«, hatte sie gesagt. Aber es war ihr nicht wirklich ernst damit. Sie hatte sich eingerichtet in ihrem Speck und nannte Frauen, die schlanker waren als sie, magersüchtig.

Helga bremste, blickte über die Schulter zurück zu Silvia, die noch immer schwer atmend am selben Platz stand, und brüllte ihr zu: »Das Laufen reinigt die Psyche. Zwanzig Minuten joggen kann eine ganze Therapiestunde ersetzen.«

»Es sind aber erst zehn Minuten rum,« klagte Silvia. Helga machte kehrt, hielt genau auf Silvia zu, die mit einem Sprung zu entkommen suchte, erwischte sie um die Taille und zerrte sie ein paar Meter mit sich. Da schrie Silvia triumphierend auf: »Es regnet! Ich habe einen Tropfen abgekriegt!«

Helga warf einen Blick zum Himmel: »Na gut. Fahren wir zurück.«

Vor dem Parkeingang hatten sie ihre Fahrräder an einen Pfahl angeschlossen und darüber hinaus noch aneinandergekettet. Silvia waren bereits drei Fahrräder gestohlen worden. Beim dritten war sie außer sich gewesen: »Wie lasch die Polizei ist! Als Radfahrerin wirst du in dieser Gesellschaft einfach nicht für voll genommen!«

»Ruf bloß nicht nach einem stärkeren Staat«, hatte Helga gewarnt, »wegen ’nem läppischen Diebstahl. Wenn einem braven Touristen in Spanien das Auto aufgebrochen wird, wünscht er sich auch gleich Franco zurück.«

Während sie losradelten, begann es zu tröpfeln. Alle paar Meter versperrte ihnen ein parkendes Auto den Radweg, und sie mußten absteigen. Jedem BMW oder Mercedes gab Silvia im Vorbeigehen einen kräftigen Tritt.

»Pubertäre Spielchen«, brummte Helga.

Kaum bogen sie in die Burgstraße ein, brach der Regen los.

»Mensch, hab’ ich Seitenstiche«, klagte Silvia, als sie endlich ihre gemeinsame Wohnung im ersten Stock des Hinterhauses Nummer neun erreicht hatten. »Meine Brust tut mir weh und mein Puls rast. Hier, fühl mal.«

»Körperlicher Schmerz«, knurrte Helga, während sie aus ihrem verschwitzten Jogginganzug stieg, »ist ins Physische abgedrängter seelischer Schmerz.«

Sie rollte ein Frotteetuch zu einer Wurst und rubbelte sich kräftig von oben bis unten ab.

Silvia warf sich auf einen Küchenstuhl und streckte die Beine von sich: »Bist du sauer, weil Johann verpennt hat?«

»Wieso?«

»Du wirkst so gereizt.«

Helga hob erst die rechte, dann die linke Brust an, um die Falten darunter trockenzureiben. »Das sind die Hormone.«

»Hast du schon ’n Termin?«

»In zwei Wochen ist der Abbruch.«

»Da ist Johann aber froh, was?«

Es klingelte. Es war Bernd aus dem Parterre, ein hübscher, zappeliger Bursche mit schulterlanger kunstblonder Engelskrause. Sein Gesicht war verschwollen, als habe er geweint oder – wahrscheinlicher – am Vorabend zu viel getrunken. Er trug eine Art Torerohose mit hohem Bund, dazu ein kurzes blumenbesticktes Westchen.

»Schon so fesch am frühen Morgen, Goldschwänzchen?« Silvia hielt ihm den gespitzten Mund hin. Er küßte ihn folgsam: »Tut mir leid. Ich habe verschlafen. Wurde gestern wieder spät im ›Kuckuck‹.«

Helga verzog das Gesicht: »Erst verwickelst du mich in endlose Fachsimpeleien über Körperbewegung und seelische Balance, und dann kommst du nicht aus den Federn. Eigentlich wollte ich bei euch klingeln. Aber dann dachte ich, einen Hauch Selbstdisziplin müßt ihr schon auch aufbringen.«

Er schnitt eine Grimasse: »Ich bin fürs Spontane.«

»Jeden Anflug von Trägheit rechtfertigst du mit dem Lustprinzip.«

»Mußt du immer so gestelzt daherreden?«

»Das lernt man während des Psychologiestudiums.« Helga warf sich ihren Bademantel um die Schultern und schlüpfte in spanische Stoffschlappen. »Ich therapier’ eben nicht locker drauflos wie du nach drei Selbsterfahrungsworkshops.«

»Du weißt genau, daß die beste Ausbildung nix bringt, wenn du kein Gespür für die speziellen Probleme des Klienten hast.«

»Du hast also das Gespür?«

»Hört auf mit eurem blöden Konkurrenzgezerre!« Silvia strampelte sich die Jogginghose von den Beinen und zog das Oberteil über den Kopf. »Ich geh’ jetzt duschen.« Auf dem Weg zur Tür machte sie einen Schlenker an Bernd vorbei und ließ ihre nackten Brüste dicht vor seiner Nase vibrieren.

»Nein!« kreischte er und bedeckte die Augen mit der Hand. »Nicht am frühen Morgen!«

Helga füllte Wasser in die Kaffeemaschine, nahm das Sechskornbrot aus dem Kasten – »Willste was mitessen?« – und schnitt ein paar Scheiben ab.

Bernd drückte in gespieltem Schrecken beide Hände auf den Bauch: »O Gott, nö. Morgens esse ich nie was. Erst nachmittags ab drei. Wenn ich einmal anfange, höre ich nicht mehr auf und werde fett.«

»Du und fett?« Helga betrachtete ihn spöttisch. Er griff sich unters Hemd und quetschte eine Bauchfalte nach vorne: »Bei mir setzt alles an. Gott sei Dank will Günter seit neuestem auch abnehmen. Früher hat er für sich und Yvonne schon am Vormittag die dicken Schnitzel gebraten. Dieser Geruch in der Wohnung! Da mußt du eine Wahnsinns-Selbstdisziplin aufbringen, um nicht schwach zu werden.«

Helga leckte den Zeigefinger an und tupfte die von der Brotkruste abgefallenen Sonnenblumenkerne auf. »Beeil dich!« rief sie durch die geöffnete Tür in Richtung Bad. »Ich will heute auch noch unter die Dusche!«

Bernd griff zur Zeitung und vertiefte sich in den Lokalteil, während Helga Geschirr und Besteck auf dem Tisch verteilte.

»Hör dir das an«, sagte Bernd. »Eifersüchtiger Buchhalter stach seine schwangere Frau nieder und warf sich anschließend vor die heranrollende Straßenbahn. Was diese verklemmten Kleinbürger plötzlich für ein Temperament entwickeln!«

»Was gibt es Schöneres als die Liehiebe!« Trällernd und im schenkelkurzen T-Shirt kam Silvia herangetänzelt. Wie ein Funkenmariechen schwenkte sie die molligen Beine. Sie hielt nur kurz ein, um sich ihre selbstgestrickte Jacke von der Stuhllehne zu angeln.

»In jedem von uns steckt ein Kleinbürger«, bemerkte Helga, wischte mit einem feuchten Lappen die Brotkrümel vom Tisch, säuberte ihn unter fließendem Wasser, wrang ihn aus und hängte ihn ordentlich gefaltet über die schwenkbare Halsbiegung des Wasserhahns. Dann ging sie ins Bad.

Bernd legte die ›Rundschau‹ zusammen, warf sie auf den hohen Zeitungsstapel – »Sammelt ihr Zeitungen?« – und wandte sich Silvia zu. Er faßte sie an beiden Händen und betrachtete sie aufmerksam wie ein Mode-Designer. Kichernd ließ sie sich von ihm begutachten. Schließlich sagte er gespielt vorwurfsvoll: »Die Jacke ist unmöglich, Zaubermaus. So was trägt frau heute nicht mehr …« Er hob den Kragen mit zwei Fingern an, so daß ihr die Jacke von den Schultern rutschte, und strich ihr mit dem Zeigefinger den nackten Arm hinauf bis unter die Achsel. Silvia kreischte: »Hör auf! Das geht mir durch und durch!«

Er zog ihre kleine Patschhand an den Mund und drückte auf jede Fingerspitze ein Küßchen. Sie überließ sie ihm mit der Geste einer geschmeichelten Lady. Ihr rundliches Gesicht, um das sich eine goldblonde Dauerwelle kringelte, strahlte:

»Du nimmst eine Frau wenigstens noch wahr. Gräßlich, was sich in den Kneipen für eine neutrale Atmosphäre breitmacht. Die Kerle wollen nicht mehr als plumpe Anmacher gelten und glotzen den ganzen Abend in ihr Bier statt in meine Augen. Im ›Kuckuck‹ hängen nur noch Säufer rum. Bis auf dich natürlich, Goldschwänzchen.« Sie holte den Napf mit eingeweichtem Dreikornschrot, schüttete Weizenkeime, Weinbeeren und gehackte Mandeln darüber. »Du als Kellner darfst ja den Überblick nicht verlieren.« Sie gab einen Eßlöffel Leinsamen für die Verdauung hinzu. »Um vier Uhr morgens wird jeder Gast zum Zechpreller.« Sie rührte sich mit Joghurt und einem guten Schuß Sahne eine graue Pampe: »Willst du nicht doch was essen?«

Er schüttelte sich, schielte aber auf den Teller mit dem Aufschnitt: »Ein Schinkenbrot wär’ nicht schlecht.«

»Bedien dich!« Sie schnippelte eine halbe Banane in ihren Brei. »Johann ist genauso ’ne Trantüte wie du. Gestern hat er mir noch hoch und heilig versichert, daß er mitjoggen will. Sport täte ihm gut wegen seiner Lunge. Punkt acht wollte er bei uns klingeln. Ich hab’ extra Wellfleisch für ihn gekauft, damit er sich sein ungesundes Englisches Frühstück in die Wampe hauen kann.«

»Wahrscheinlich hat er ’ne anstrengende Nacht hinter sich«, grinste Bernd, »und hat den Wecker überhört.«

»Der hat ’n elektronischen«, Silvia reckte den Kopf über den Napf und begann zu löffeln, »den kann man nicht überhören. Außerdem hat er ’n leichten Schlaf.«

Sie fuhr sich mit dem Fingernagel zwischen die Zähne, um Schrotreste aus den Lücken zu pulen. »Sogar Yvonne wollte mitjoggen«, sie ließ die Zunge suchend zwischen Lippen und Zahnfleisch umherwandern, »aber wie ich sie kenne, hat sie’s einfach vergessen.«

»Yvonne hatte gestern abend mal wieder Zoff mit Günter«, Bernd legte flink eine zweite Schinkenscheibe über die erste. »Irgendwann hörte ich die Wohnungstür knallen. Wahrscheinlich ist sie hoch zu Johann, um sich trösten zu lassen.« Er klappte die überlappenden Schinkelzipfel nach oben. »Das erklärt auch, warum die beiden heute morgen nicht erschienen sind.«

Silvia stopfte sich stumm einen gehäuften Löffel voll Brei in den Mund, verschluckte sich und mußte husten.

Bernd musterte sie scharf: »Du bist doch nicht verknallt in Johann?«

»Ich?« sie kaute energisch. »Um Gottes willen, nein.«

Bernd schob die Schnitte zwischen die Zähne, während er mit beiden Händen den Schinken festhielt. »Männer wie Johann tun dir nicht gut.«

»Hast recht, Goldschwänzchen«, Silvia senkte die Lider zum Schlafzimmerblick. »Wir zwei hätten damals heiraten sollen. Du bist der einzige Mann, der begreift, was ich brauche.«

Er warf ihr einen Kuß über die breite Tischplatte zu: »Dann verfette ich bei deiner guten Küche und hab’ keine Chancen mehr auf dem Liebesmarkt.«

»Müssen wir halt jeden Morgen joggen.«

Helga trat ein. Das dunkle Haar, wie eine Badekappe an den Schädel geklatscht, betonte die Strenge ihres Profils. Sie stöpselte den Haarfön in die Steckdose neben dem Herd, »Wer muß jeden Morgen joggen?«, ließ den Kopf nach vorne fallen und drehte ihn unter dem warmen Luftstrom.

»Wir zwei wollen jeden Morgen joggen«, schrie Silvia, um das Föngeräusch zu übertönen, »sobald wir verheiratet sind!«

»Fällt euch nichts Intelligenteres ein?« brüllte Helga unter ihren Haaren hervor.

»Sie hat schlechte Laune«, flüsterte Silvia, damit es Helga nicht verstand, »sie ist schwanger.«

»Ich bin auch schwanger«, knurrte Bernd.

»Wieso? Was ist los?«

»Ach«, wich er aus, »mir stinkt dieser ewige Beziehungsknatsch zwischen Yvonne und Günter.«

»Dann zieh doch aus.«

»Woanders ist es auch nicht besser.«

»Dann zieh allein.«

»Ist nix für mich. Da verkomm’ ich total. Außerdem isses zu teuer.«

»Dann zieh hoch zu uns«, grinste Silvia. »Du weißt, wir suchen einen soliden Mitbewohner für unser leeres Zimmer.« Bernd zog in gespieltem Schrecken den Kopf zwischen die Schultern: »O je. Dann mischt ihr euch ständig in mein Liebesleben ein!«

»Tratsch ist die Würze des Lebens«, rief Helga munter, als hätten Bernds Worte sie jäh aus ihrer Mißlaune gerissen. Ihre Augen funkelten unter dem kreisenden Fön hervor: »Erzähle. Was macht deine Flamme?«

Bernd stopfte den Rest Brot in den Mund und nuschelte: »Frag mich was Schöneres.«

»Was gibt es Schöneres als die Liehiebe?« trällerte Silvia, während sie im Sitzen den Oberkörper wippen ließ und mit der Fußspitze den Takt klopfte. Als sie Bernds schrägen Blick bemerkte, unterbrach sie sich: »Alles Galgenhumor.«

»Nun erzähl schon!« drängelte Helga. »Seid ihr noch zusammen, oder habt ihr euch endgültig getrennt?«

»Ach«, seufzte Bernd, »mit meinem Zuckerschnütchen, das ist Sex ohne Herz. Er ist mir nur treu wegen Aids. Er hat ’ne Heidenangst, seit er drüben in San Francisco war. Da sterben sie ja wie die Fliegen.«

»If you ’r going to San Francisco …« summte Silvia. »So ändern sich die Zeiten.«

Sie nahm sich eine Scheibe Brot, bestrich sie dick mit Butter, häufte Hüttenkäse darüber und verteilte zuoberst zärtliche Häufchen von Marmelade.

»Wenn er Druck hat, kommt er bei mir vorbei«, fuhr Bernd fort, »also praktisch jeden Abend. Aber er liebt mich nicht mehr, sagt er. Dabei schlafen wir ineinandergekringelt ein, wie früher. Nur morgens, wenn ich wach werde, liegt er weggedreht am Ende der Matratze. Das tut weh.«

Helga schaltete den Fön ab, fuhr sich mit gespreizten Fingern prüfend durch den dichten Haarschopf, »Wo gibt es das überhaupt noch, eine funktionierende Beziehung?«, und schaltete wieder an.

»Früher habe ich geglaubt«, murmelte Silvia, während sie sich den letzten Bissen Brot in den Mund schob, »immer wieder neu verliebt zu sein, das ist die wahre Freiheit. Jetzt wünsch’ ich mir manchmal was Dauerhafteres. Nur geht mir jeder Mann nach ein paar Wochen fürchterlich auf den Keks.«

»Früher suchten wir die wahre Freiheit, heute den neuen Märchenprinzen«, spöttelte Helga. »Und dann stellen wir betrübt fest, unser lover ist doch wieder nur ein Mensch mit Fehlern.«

»Probieren wir’s halt weiter«, sagte Bernd durch die geschlossenen Zähne.

»Wir selber wollen natürlich mit all unseren Schattenseiten geliebt werden«, lachte Silvia. »O je, ich muß aufs Klo.« Sie rannte hinaus. »Der Leinsamen wirkt diesmal aber schnell.«

Helga riß das Fönkabel aus der Steckdose und ließ die Haare noch eine Weile mit hängendem Kopf auskühlen, damit sie die Form hielten. »Gieß mir ’n Kaffee ein.«

»Man sollte Einsiedler werden«, murmelte Bernd, während er die Kanne hob. »So wie Volker. Der hat’s inzwischen aufgegeben mit der Liebe und verstaubt oben in seinem Dachkämmerchen.«

Helga begann ihr Haar mit einem breitzinkigen Kamm zu bearbeiten: »Wenn einer ’ne Therapie nötig hat, dann Volker! Sein Verhältnis zu Frauen ist völlig verkorkst. Ich würd’ dem zutrauen, daß er noch Jungfrau ist mit seinen über vierzig Jahren.«

»Ich halte ihn für latent schwul«, bemerkte Bernd. »Hast du mal drauf geachtet, mit welcher Begeisterung er von Johann spricht?«

Helga hob die Tasse, nahm einen Schluck und setzte zu einer Antwort an. Da gellte ein Schrei durch den Hausflur, hoch und zitternd, brach plötzlich ab und setzte von neuem ein.

»Da tickt einer aus«, rief Helga besorgt und sprang vom Stuhl auf.

»Klingt wie im Gruselfilm«, schauderte Bernd.

Sie liefen zur Tür. Helga, noch immer die Tasse in der Hand, schwappte sich den Kaffee über ihre Jeans.

»Wartet«, brüllte Silvia aus dem Badezimmer und kam herausgehumpelt, ihre Strumpfhose halb über die Schenkel gezerrt.

Zu dritt drängten sie sich in der Türöffnung und schauten auf Volker, der wimmernd die Treppe hinunterstolperte, beide Hände ums Geländer geklammert.

»Was ist los?« fragte Helga ruhig und legte – als Psychotherapeutin den Umgang mit Ausgeflippten gewöhnt – Volker die Hand auf die Schulter. In der anderen hielt sie ihre Kaffeetasse.

Volker, eine greisenhaft ausgemergelte Gestalt in schlabbernden Jeans, zitterte am ganzen Körper.

Der Alkohol ist es, dachte Helga, der arme Kerl fängt an durchzudrehen. Volker schnappte nach Atem. Endlich brachte er hervor:

»Johann… sein Kopf ist voller Blut … und seine Augen … wie er guckt … ich glaube, er ist tot.«

2. Volker läßt die Fingerknochen knacken

Johanns Wohnungstür stand weit offen.

Helga trat zögernd ein. Die andern folgten.

Der Luftzug sog die Baumwollgardine aus dem Küchenfenster. Wie eine Fahne blähte sie sich hinaus, flatterte, schlaffte ab, kräuselte sich erneut. Erst als Bernd die Wohnungstür schloß, beruhigte sie sich.

Im Schlafzimmer war es dämmrig, der Vorhang war nicht ganz zugezogen und ließ in der Mitte einen Spalt Licht durch, der einen hellen Streifen quer über das Bett warf.

Zu dritt blieben sie in der Tür stehen, während Volker, offenbar etwas beruhigt durch die Gegenwart der anderen, den Vorhang beiseite zog, erst rechts, dann links, als führte er ihnen eine Moritat vor.

Durch das Fenster blickte man in das naßgrüne Geäst der Kastanie.

Bernd hustete sich den Hals frei: »Es regnet noch immer.«

Helga hielt mit beiden Händen ihre Kaffeetasse fest.

Zunächst sahen sie nur das braun-beige karierte Deckbett, das eine reglose Gestalt halb verbarg, halb entblößte. Es hätte auch die natürliche Haltung eines Schlafenden sein können, wenn der Oberkörper nicht so merkwürdig verdreht gewesen wäre, als hätte jemand versucht, ihn herumzuwälzen.

Brust und Stirn zeigten zur Tür. Die Haut hatte eine talgige Farbe, der Mund stand offen. Dick saß die Zunge zwischen den Zähnen, was dem Gesicht einen staunenden, beinahe blöden Ausdruck verlieh. Die Augen starrten groß und eulenartig ins Leere. Von einer braunverkrusteten Stelle am Hinterkopf liefen zwei eingetrocknete Rinnsale über Stirn und Brauen, das Kopfkissen war voller häßlicher brauner Flecken.

Bernd stieß einen dünnen, nicht enden wollenden Ton aus, der erst abbrach, als Helga ihn an der Schulter schüttelte und dabei den kaltgewordenen Kaffee über den Tassenrand schwappen ließ.

»Darum kam er heute nicht zum Joggen«, sagte Silvia mit einer komisch quäkenden Stimme, als wollte sie gleich losweinen. Sie drehte sich herum und lief zurück in die Küche.

Helga führte die Tasse zum Mund und schaute stumm hinein, als sie leer war. Sie ließ den Arm mit der Tasse fallen, Kaffeereste tröpfelten auf den Teppichboden.

Volker stieß sich vom Fensterbrett ab und begann von Wand zu Wand zu laufen, drei Schritte hin, drei zurück, immer an Johanns Bett entlang, wobei er sich nervös die Hände knetete.

»Hör auf!« herrschte ihn Helga an und zerrte ihn aus dem Schlafzimmer. Bernd folgte mit kleinen verstörten Kinderschrittchen und schloß die Tür.

Helga ließ sich in einen Stuhl fallen und starrte mit steinernem Gesicht vor sich hin. Silvia hielt den Kopf zwischen den Handflächen und atmete von Zeit zu Zeit mit einem Schluchzer ein. Bernd öffnete das Fenster und schaute hinaus. Der Regen rauschte gleichmäßig in den Hof hinunter.

Volker stand da und ließ die Fingerknochen knacken.

»Hör auf«, schrie Helga, »mit diesem gräßlichen Geräusch!«

Volker zog den Kopf zwischen die Schultern und begann mit den Fingern gegen seine Jeans zu trommeln.

»Du machst mich wahnsinnig!« zischte Helga.

Da blieb Volker reglos gegen die Wand gelehnt, zusammengezogen wie ein angststarrer Hase.

Ein Windstoß trieb Bernd den Regen ins Gesicht, er schloß das Fenster. Der Regen klatschte in Schüben gegen die Scheibe.

»Es ist saukalt hier«, sagte Helga. Bernd ging und drehte die Heizung auf.

»Er muß gestürzt sein«, Volker sprach auf seine Fußspitzen hinunter, »und hat sich dann ins Bett geschleppt.«

»Vielleicht war er betrunken«, hauchte Bernd.

»Es könnte auch ein Blutsturz gewesen sein«, murmelte Helga. »vielleicht ist seine Tuberkulose wieder aufgebrochen.«

»Unsinn«, Silvia hob den Kopf, »an so was stirbt man nicht so schnell.«

Eine ganze Weile schwiegen sie.

Schließlich erhob sich Helga. »Ich rufe Andreas an.« Sie nahm das Telefonbuch vom Bord und begann zu blättern.

Andreas hatte viele Jahre mit Günter in einer Wohngemeinschaft gelebt und nun als Arzt Karriere gemacht. Er versprach, sofort zu kommen.

Schon zehn Minuten später klingelte er an der Tür.

Man hatte sich ewig nicht gesehen.

Nach wie vor trug Andreas die Haare ein wenig länger als üblich, eine Dauerkrause ließ sie üppiger aussehen. Die alte Nickelbrille – das gleiche Modell, das Volker noch heute besaß – hatte er mit einer rosenholzfarbenen Hornbrille vertauscht.

Er nickte eilig, ließ sich ins Schlafzimmer führen, trat an Johanns Bett und sagte nichts als: »Oje.«

Die vier blieben in der Tür stehen, während Andreas in die Hocke ging, den unter dem Körper vergrabenen Arm hervorzog und den Puls fühlte. Er ließ den Arm fallen, holte eine Taschenlampe aus dem Arztkoffer und leuchtete Johann in die Augen, um die Reflexe zu prüfen.

Endlich erhob er sich und schaute sorgenvoll von einem zum andern. »Ich hab’s befürchtet. Da ist kein Funken Leben mehr drin. Es muß fünf, sechs Stunden oder schon länger her sein. Die Totenstarre ist bereits eingetreten.«

Er holte tief Luft, warf einen Blick auf die Uhr und sagte steif: »Das war kein Unfall. Wir sollten die Polizei anrufen.«

»Kein Unfall?« wiederholte Helga langsam. »Was meinst du damit?«

Andreas senkte den Blick, zögerte einen Moment und sagte:

»Es war Mord.«

Vorspiel

3. Thomas tigert durch die Wohnung

Kein Bier mehr da! Thomas fluchte.

Bei dem Regenwetter mochte er nicht zum Kiosk rüberlaufen. Was für ein schrecklicher März, dachte er, in vier Wochen ist Ostern. Wie bringe ich bloß die Ferien rum. Er warf sich auf die Couch vor den Fernseher und spielte mit den Knöpfen der Fernbedienung, sprang von Programm zu Programm. Keines fesselte ihn, und er wußte nicht, ob es an den schlechten Sendungen lag oder an ihm. Er hatte nicht geglaubt, daß Christine ihm so fehlen würde.

Zigaretten sind auch alle. Hab ich offenbar zwei Packungen geraucht. Muß ich doch raus in den Regen.

Er suchte nach Markstücken. Fand nur Pfennige und einen Schein. Tigerte durch die Wohnung, hob eine Flasche nach der anderen aus dem Kasten, ob nicht doch eine ungeöffnete dabei war. Er fand eine halbvolle ohne Kronkorken. Mit Widerwillen trank er das schale Bier.

Wie man verkommt, dachte er, ohne Frau und Kind.

Dabei hatte er beide oft verflucht, weil sie ihn in die engen Bahnen des Geld-verdienen-Müssens zwangen. Als die Studentenbewegung begann, war er bereits Lehrer in einem Vorort. Sehnsüchtig hatte er damals die Demonstrationen beobachtet, deren politische Motive er teilte. So ließ er sich als Zeichen des Protestes wenigstens die Haare über die Ohren wachsen, womit er sich keinen geringen Ärger bei der Schulleitung einhandelte.

Noch immer quälte ihn das Gefühl, etwas Wesentliches verpaßt zu haben. Bruchlos war er vom Gymnasium zur Uni und von dort wieder aufs Gymnasium gewechselt. Manchmal glaubte er, seine Schüler wüßten mehr vom Leben als er. Die meisten hatten immerhin schon mal Haschisch geraucht.

Wie brav war es dagegen in seiner Jugend zugegangen. Er hatte mehrere Semester in einem Studentenwohnheim zugebracht, jedesmal war es ein Abenteuer gewesen, wenn Christine versuchte, bei ihm zu übernachten. Weiblicher Besuch war nur bis 22 Uhr erlaubt. Sein Mietvertrag stand auf dem Spiel.

Erst als er bereits Lehrer war, lockerten sich die Sitten. Was heißt lockern … Man schäumte über vor Lebensgier – wenigstens hatte Thomas diesen Eindruck. Neiderfüllt hörte er vom Leben in den Kommunen, von der freien Liebe, während er in den Schulferien mit Frau und Kind nach Mallorca reiste.

Ich muß irgendwoher Zigaretten kriegen, dachte er.

Er warf sein Jackett über und stürzte die zwei Straßen weiter zum Kiosk. Es war schon spät. Unermüdlich pladderte der Regen.

Zwei Flaschen Bier unter dem Arm, ein Päckchen Zigaretten zwischen den Zähnen, Schlüssel und Brieftasche in der Hand stieg er die Treppen wieder hinauf.

Christine und er hatten sich im Urlaub meist gut verstanden. Nicht daß plötzlich die große Leidenschaft zwischen ihnen aufgeflammt wäre … aber sie gingen ohne Groll miteinander um.

Thomas öffnete Bierflasche und Zigarettenpackung, ließ sich vor den Fernseher fallen, der ohne Ton vor sich hinflimmerte, tat einen Schluck aus der Flasche und einen Zug aus der Zigarette und wartete auf die Entspannung.

Seit Christine ihn verlassen hatte, kamen ihm zu seinem Ärger vorwiegend angenehme Situationen ihres Zusammenlebens in den Sinn. Er zwang sich, an all die unerfreulichen Zankereien zu denken, die ihn all die Jahre so müde gemacht hatten. Ich muß ins Bett, dachte er, sonst bin ich morgen im Unterricht wieder völlig verkatert.

Nachts wachte er von seinem eigenen Schweiß auf, der ihm vom Körper rieselte. War er krank? So etwas hatte er noch nie erlebt. Er schaute auf den Wecker, es war halb vier. Um sechs Uhr mußte er aufstehen. Er wechselte das Bettzeug, stellte sich unter die Dusche und kroch wieder ins Bett. Sofort hatte er das frische Laken durchgeschwitzt.

Wie er so dalag, frierend im klammen Leinen, packte ihn plötzlich die Lust, ins Auto zu steigen und Christine aufzusuchen.

Aber er war Realist genug, sich zu bremsen. Es wäre sicher kein glücklicher Neuanfang, sie mitten in der Nacht zu überfallen. Vielleicht hatte sie ja auch Besuch. Obwohl er es nicht glaubte.

Gegen vier macht der ›Kuckuck‹ dicht, dachte er, für ein schnelles Bier könnte es noch reichen. Verfluchte Unruhe! Früher war ich ein häuslicher Mensch, in diesen vier Monaten ohne Christine bin ich ein richtiger Kneipengänger geworden.

Seit Christine ausgezogen war, hatten sie sich nicht mehr gesehen.

Thomas war zu gekränkt, um anzurufen. Im übrigen hatte er geglaubt, sie würde nach kurzer Zeit zurückkommen. Er war doch immer ein angenehmer Partner gewesen! Nie launisch oder anspruchsvoll wie so viele Ehemänner. Er ging nicht fremd. Er verdiente gut, Christine konnte sich alles kaufen, was sie brauchte. Also hatte er gewartet und sich nicht gerührt, genau wie sie.

Ein stummer Machtkampf, dachte Thomas, keiner von uns will das Gesicht verlieren.

Er zog den Bademantel über den Schlafanzug, steckte sich eine Zigarette an und wanderte durch die Zimmer, die er vierzehn Jahre lang gemeinsam mit Frau und Sohn Micha bewohnt hatte.

Michas Zimmer war ausgeräumt, Musikanlage, Bücher, Kleidung. Sogar das Poster mit dem fetten vielarmigen Buddha hatte er von der Wand genommen. Christine schien nur das Nötigste eingepackt zu haben, der halbe Kleiderschrank hing noch voll. Kurzschlußhandlung, hatte er gedacht, irgendwann kommt sie und holt den Rest. Dann ist Gelegenheit zu einer Aussprache.

Er nahm den Aschenbecher vom Nachttisch und trug ihn mit sich herum, um von Zeit zu Zeit die Asche hineinzuschnipsen.

Einmal war er zu ihrer neuen Wohnung gefahren, die sich in einem heruntergekommenen Haus befand, direkt an einer belebten Straße. Die Adresse hatte er durch ihre Mutter erfahren, die eines Tages aufgelöst bei ihm anrief. Sie hatten sich zwar beide nie gemocht, aber ihr lag an einer heilen Familie. So flehte sie ihn an, Frau und Kind zurückzuholen, deren momentane Bleibe eine Zumutung sei, vor allem für den Jungen.

Die Haustür war nicht verschlossen. So war er die Treppen hinaufgestiegen bis in den fünften Stock. Amüsiert stellte er fest, daß ihre Treppe die einzige geputzte im ganzen Haus war. Er nahm kein Geräusch hinter der Wohnungstür wahr und konnte sich nicht entschließen zu klingeln. Es erschütterte ihn, daß sie diese armselige Mansardenbude, wahrscheinlich schrägwandig, ihrer gemeinsamen großzügigen Wohnung vorzog.

Thomas zerquetschte die Kippe im Aschenbecher und steckte sich eine neue Zigarette an.

Wovon sie lebte, wußte er nicht. Er vermutete, daß sie sich von ihrer Mutter unterstützen ließ, die als Beamtenwitwe eine ansehnliche Pension bekam.

Christine hatte wie er Pädagogik studiert und, als das Kind kam, ihr Referendariat abgebrochen. Jobs zu finden, die keine Vorkenntnisse verlangten, war nicht einfach. Und soviel Zähigkeit traute Thomas ihr nicht zu, noch einmal mit einer Ausbildung zu beginnen. Im übrigen war sie nicht gewöhnt, für sich selbst zu sorgen. Aus dem Schoß der Familie war sie gleich in die Ehe übergewechselt.

Thomas drückte die halbgerauchte Zigarette aus und stellte den Aschenbecher in die Küche zum schmutzigen Geschirr.

Daß sie einen Freund besaß, der sie aushielt, schien ihm unwahrscheinlich. Nicht einmal einer verrückten Leidenschaft glaubte er sie fähig.

Aber war nicht letzten Endes eine mittelmäßige Ehe dem gräßlichen Alleinsein vorzuziehen? Warme Haut neben sich im Bett ist immer noch besser als ein kaltes Kissen. Möglich, daß er kein guter Liebhaber gewesen war. Aber hatte das nicht auch an ihr gelegen? Sie hatte wenig Freude am Sex und gestand ihm das erst nach Jahren.

Er fand es höchst unfair von ihr, daß sie ihn so lange im Glauben gelassen hatte, sie sei im Bett befriedigt. Im Zuge der sexuellen Liberalisierung hatte er ihr vorgeschlagen, sich einen Geliebten zu nehmen. Er kannte einige Ehen, die auf diese Art überlebten. Aber Christine wehrte entrüstet ab.

Thomas schloß/die Fenster, da ihm kalt zu werden begann, und kroch, ohne den Bademantel abzulegen, unters Deckbett.

Er selbst hatte sich bei einem Klassenausflug in seine weibliche Begleitung verliebt, die Kunsterzieherin seiner Schule, ein nervöses, pikantes Geschöpf, an dem immer irgend etwas glitzerte, sei es ein Kämmchen im Haar oder auf den Blusenkragen gestickte Straßperlen.

Einmal nur hatten sie miteinander geschlafen, die Nähe der Schülerschlafzimmer irritierte ihn. Dennoch – er war wie berauscht gewesen. Gefühle hatten ihn überschwemmt, von denen er nie vermutet hatte, daß er ihrer fähig war. Seine Ehe erschien ihm plötzlich fad, er erinnerte sich, daß er bereits Ende Dreißig war, fast hätte er alles hingeworfen, um mit dieser Frau zusammen ein neues Leben zu beginnen. Wie in einem Kitschroman, dachte er grimmig, faltete die Hände hinter seinem Kopf und starrte an die Decke.

Am Ende hatte er sich für Christine und die Fortführung der Ehe entschieden. Er war sich großherzig vorgekommen, nun fühlte er sein Geschenk mit Füßen getreten.

Wenn er doch nur begreifen könnte, warum Christine fortgegangen war. Gut, er nahm seinen Beruf ernst und hatte als Vertrauenslehrer auch über die Unterrichtsvorbereitungen hinaus viel zu tun. War sie eine von den vielzitierten vernachlässigten Ehefrauen?

Er schaute auf die Uhr. Halb sechs. Er ging in die Küche, füllte Wasser in den Kessel und stellte ihn auf die Schnellkochplatte. Als er vom Duschen zurückkam, fauchte der Dampf schon aus der Tülle. Er löffelte das Kaffeepulver in den Filter und goß auf. Die Kaffeemaschine war kaputt, und er hatte den alten Filter aus Studentenzeiten hervorgekramt.

Nach dem Rasieren goß er noch einmal auf. Als er sich angezogen hatte, war auch der zweite Aufguß durchgelaufen, vorsichtig hob er den tropfenden Filter über eine Tasse und stellte beides in den Ausguß.

Obwohl er wußte, daß es seinem Magen nicht guttat, frühstückte er nie, sondern begnügte sich mit zwei Tassen schwarzem Kaffee, den er stehend trank.

4. Thomas fürchtet, daß Volker sein Freund ist

Nach Schulschluß war Thomas erledigt. Dabei arbeite ich weniger als früher, bin längst nicht mehr so engagiert, dachte er, während er die 25 Kilometer zurück in die Stadt fuhr.

Er war bis zum Morgen im ›Kuckuck‹ gewesen. Auf keinen Fall hatte er stundenlang wach liegen und die Zeit mit sinnlosen Grübeleien verbringen wollen wie in der Nacht zuvor.

Aber ich habe zuviel getrunken, dachte er reumütig, und dummes Zeug geschwätzt.

Um seinen hämmernden Kopfschmerz zu bekämpfen, hatte er vor dem Unterricht ein schnelles Bier gekippt. Prompt fragte ihn eine Schülerin aus der ersten Reihe, eine Hübsche, Kecke mit schwarzem Krauskopf, ob er nachts versackt sei.

Ich sollte meine Kneipenbesuche aufs Wochenende verlegen, dachte er, wenn ich so weitermache, bin ich irgendwann auch einer von diesen beamteten Idioten, die sich lustlos durch den Lehrstoff quälen und alle heimliche Alkoholiker sind.

Christine hatte seine Begeisterung für den Lehrberuf nie geteilt. Sie haßte es, Schülern Dinge beibringen zu müssen, die sie selbst nicht interessierten. Lieber hätte sie die Kinder spielen lassen, als sie in die Schulbank zu zwingen. Sie las viel über aufgeklärte Pädagogik, die sich aber in der Praxis als undurchführbar erwies, da die Kinder ihre Freundlichkeit als Schwäche auslegten und ihr auf der Nase herumtanzten. Das Examen hätte sie wahrscheinlich nur mit Mühe geschafft.

Thomas erreichte die Stadt und hielt neben einem kleinen Stehimbiß.

»Bratwurst mit Pommes und ein Pils.«

Grauenhaft, wie er sich ernährte. Christine war eine einfallsreiche Köchin, die ihn verwöhnt hatte. Sie legte Wert auf eine gesunde und zugleich schmackhafte Ernährung und hatte ständig versucht, ihn von seiner Vorliebe für Schweinefleisch abzubringen, indem sie Artikel ausschnitt und ihm Predigten hielt über den Zusammenhang von tierischem Fett, erhöhtem Cholesterinspiegel und Herzinfarkt. Als er eines Tages über Ohrensausen klagte, schickte sie ihn gleich zum Arzt, weil sie das für die Ankündigung eines Herzinfarkts hielt.

Thomas leckte den Bratwurstsaft von den Lippen und stupfte mit der Gabel ein Pommes-frites-Stäbchen in den Senfklecks. Der Arzt hatte normalen Blutdruck festgestellt und eine Infektion der Gehörgänge, Ursache für das Ohrensausen. Damit waren Christines Warnungen für ihn gegenstandslos, und unbekümmert stürzte er sich auf alles, was ungesund war. Zumindest, wenn er außer Haus aß, was immer häufiger der Fall war.

Er knickte den Pappteller zusammen und warf ihn in den riesigen Mülleimer, wobei er vermied, einen Blick hineinzuwerfen.

Wenn Christine mich hier sehen würde, dachte er, sie hielte mich für verwahrlost, was ja so abwegig auch nicht ist.

Er setzte sich hinters Steuer, ließ den Motor an und fuhr ein Weilchen ziellos durch die Stadt, wie so oft in letzter Zeit. Nichts zog ihn nach Hause. Es begann zu nieseln. Immer dieses deprimierende Wetter, dachte er und blickte hinunter auf seine ausgelatschten Treter. Bei jedem Regen bekam er nasse Socken, bis er eines Tages die Sohlen anschaute und die großen Löcher bemerkte. Zertanzte Schuhe, dachte er melancholisch, vielleicht sollte ich mir mal ein Paar neue kaufen.

Seine Schüler machten sich oft über ihn lustig. Sie entdeckten jeden Fleck auf seiner Jacke und jede links herum getragene Socke. Dabei mochten sie ihn. Daß sie ihn zum Vertrauenslehrer gewählt hatten, tat ihm wohl und schmeichelte ihm.

Inzwischen sind sie sicher enttäuscht von mir, dachte er. Nervös und ungeduldig, wie ich in den letzten Monaten bin.

Er geriet in das Einbahnstraßengewirr einer Vorortsiedlung, kurvte eine Weile sinnlos herum, bis er auf die breite Straße traf, die zur Stadtmitte führte.

Als der ›Kuckuck‹ endlich gegen fünf Uhr früh dichtgemacht hatte und die letzten Alkoholiker vor die Tür gesetzt wurden, war Thomas, gestützt von seinem Tresennachbarn Volker, nach Hause gewankt. Dunkel erinnerte er sich an dessen endlose Klagen über die Frauen, in die er selbst irgendwann einstimmte. Ausführlich schilderte Volker, wie ihn eine unerwiderte Liebe endgültig in den Suff getrieben habe. Thomas stellte die Theorie auf, Frauen seien von Natur aus weniger leidenschaftlich als Männer und berichtete, um seine These zu veranschaulichen, wie einsam er sich oft im Bett neben einer Eissäule von Ehefrau gefühlt habe.

Hoffentlich hält dieser krummbucklige Zwerg mich jetzt nicht für seinen Freund, dachte Thomas und schlängelte sich durch die Altstadt, auf der Suche nach einem Parkplatz. Wie er ständig an mir herumzupfte mit seinen zitternden, wie ausgedörrten Händen, um mich zum Zuhören zu zwingen! Warum mußte ich mich ausgerechnet diesem Suffkopp anvertrauen, der von Frauen keine Ahnung hat und wohl auch nie eine finden wird, so wie er aussieht: eingefallener Brustkorb, graues Zottelhaar und dazu diese fossile runde Nickelbrille aus der Apozeit …

Verdammt, mit den Parkplätzen wird es von Jahr zu Jahr schlimmer! Zum drittenmal kurvte er im Kreis und beschloß, den Schuhkauf noch einmal zu verschieben, in der Hoffnung, daß aus dem Geniesel kein Platzregen würde.

Vielleicht hatte er die Beziehung zu Christine doch zu selbstverständlich genommen, wie sie behauptete. Obwohl – ein Pascha war er nicht. Damit tat sie ihm Unrecht. Er verlangte nicht, daß sie kochte, bezahlte ihr eine Putzfrau und bügelte diese knitternden Naturfaser-Hemden selbst, die Christine ihm gegen seinen Willen gekauft hatte.

Sie zitierte ihm häufig aus ihren frauenbewegten Büchern. Hatte er nicht immer geduldig zugehört? Obwohl er nicht recht begriff, was sie ihm mit ihren Zitaten sagen wollte, in denen er sich nicht wiedererkannte.

Thomas erreichte die ruhige Straße, in der er wohnte, fand gleich einen Parkplatz, und seine Laune besserte sich.

Routinemäßig öffnete er seinen Briefkasten und erkannte sofort Christines Handschrift auf dem Kuvert.

Das Herz klopfte ihm. Ungeduldig riß er den Umschlag mit dem kleinen Finger auf und zog einen halben Bogen Schreibmaschinenpapier heraus. Darauf stand nur ein Satz:

ICH MUSS DICH DRINGEND SPRECHEN.

CHRISTINE

Er stieg langsam die Treppen hoch, wäre am liebsten gleich ans Telefon gestürzt, verkniff es sich aber und ging in die Küche. Um die Zeit herumzubringen, begann er den wochenalten Geschirrstapel abzuspülen. Sie sollte nur nicht glauben, daß er auf ihren Brief gewartet hatte.

»Dringend«, schrieb sie. Das war nicht ihre Art. Thomas spürte, wie er sich gegen seinen Willen Sorgen machte. War sie krank? Oder gab es wieder Schwierigkeiten mit Micha? Der Junge war vernünftigen Argumenten gegenüber völlig unzugänglich. Das hatte Christine und ihn manchmal zur Verzweiflung gebracht. Dabei hatten sie ihn liberal erzogen, er sollte sich und seine Interessen frei entfalten können. Schon mit dreizehn Jahren las er »Zen oder die Kunst des Bogenschießens«. In der Schule aber fehlte ihm jeder Ehrgeiz. Nachmittags zog er sich auf sein Bett zurück und hörte einschläfernde Musik, die er »Meditationsmusik« nannte. Irgendwann schenkte Thomas ihm entnervt einen Kopfhörer. War es vorher noch zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen gekommen über die Lautstärke der Musik, so gab es nun kaum noch einen Anlaß, miteinander zu sprechen. Thomas mußte sich jedesmal einen Ruck geben, wenn er seinen Sohn nach seinen schulischen Leistungen fragte. Micha reagierte herablassend. Wie ein Prinz, dachte Thomas, den man mit Banalitäten belästigt. Merkwürdig, als Lehrer bin ich so beliebt, und als Vater tauge ich nichts.

Es hatte sich eine solche Menge schmutziges Geschirr angehäuft, daß er den ersten Teil abtrocknen mußte, um die Geschirrablage für den Rest freizumachen.

Vielleicht geht es ihr gar nicht um Micha. Vielleicht will sie endlich eine Aussprache, vielleicht hält sie das Alleinsein nicht mehr aus.

Er füllte frisches Wasser in die Spüle und machte sich daran, den zweiten Teil abzuwaschen.

Danach trieb es ihn aus der Wohnung.

Am Kiosk kaufte er sich eine Wochenzeitschrift und setzte sich ins Café um die Ecke. Nachdem er die Zeitschrift von vorn bis hinten gelesen und zwei Kännchen Kaffee vertilgt hatte, ließ er sich vom Taxi ins Stadtzentrum fahren (Christine hätte es Verschwendung genannt). Er schlenderte durch die Stadt, seltsam aufgeräumt, probierte Schuhe in verschiedenen Läden, was gar nicht seine Art war, und entschied sich für ein Paar wildlederne Slippers.

Christine hatte ihm einmal vor Jahren gestanden, sie fände Slippers erotisch.

Gegen Abend kam er zurück und rief bei ihr an. Sie ging nicht an den Apparat, er ließ es eine Weile klingeln. Jetzt war er zornig, daß er sich so lange Zeit gelassen hatte. Alle paar Minuten probierte er es.

Einen Moment erwog er, zu ihr hinzufahren.

Ich bin doch kein Hündchen, dachte er, daß ich gleich springe, wenn sie ruft. Er hielt es nicht mehr aus zu Hause, lief federnd die Treppe hinunter in seinen neuen Slippers und machte sich auf zum ›Kuckuck‹.

Neben der üblichen Säuferclique sammelte sich dort eine Vielfalt von Verrückten und Gescheiterten, denen er sich seltsam nahe fühlte. Die Atmosphäre, fand er, war anregend und zugleich beruhigend, wenn man dicht an dicht in diesem Gewaber von Rauch, Bierdunst, Stimmen und Musik hockte wie in einer großen kollektiven Gebärmutter …

Vielleicht ruft sie inzwischen an, dachte er befriedigt.

5. Ein Haarbusch hüpft im Takt

In der Tür saß der blondgefärbte Bernd, einer der zahllosen Kellner des Kollektivs, und verlangte Eintritt.