4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Größenwahn Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Alexis Veills hat Schmerzen. Er kann sich nicht mehr erinnern. Weder daran wie er in die Psychiatrie gekommen ist, noch daran wie lange er schon hier ist. Nur die fleischfressenden Ameisen, die über ihn hergefallen sind, hat er noch vor Augen. Vor wenigen Wochen war er noch ein normaler Musikstudent, hatte Freunde und war verliebt. Alles begann mit der Arbeit über Mozarts letztes Requiem. Warum hatte der Professor so ein Geheimnis daraus gemacht? Und warum sollte Alexis mit niemandem darüber reden? Michalis Patentalis beschäftigt sich in seinem Krimi/Thriller mit einem der größten Rätsel der Musikweltund den zahlreichen Mythen, die sich darum ranken. In einer spannenden Verschwörungsgeschichte über Freimaurer, Wien und Musik gibt er Einblicke in die mysteriösen Todesumstände des großen Meisters. Und auch die Liebe spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

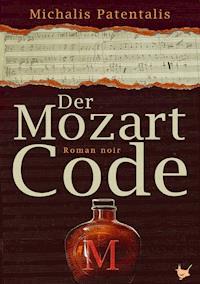

Der Mozart Code

Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buch in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Erste Auflage 2017

© Größenwahn Verlag Frankfurt am Main

www.groessenwahn-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: 978-3-95771-174-8

eISBN: 978-3-95771-175-5

Michalis Patentalis

Der Mozart Code

Roman noir

IMPRESSUM

Der Mozart Code

Autor

Michalis Patentalis

Seitengestaltung

Größenwahn Verlag Frankfurt am Main

Schriften

Constantia

Covergestaltung

Marti O´Sigma

Coverbild

Marti O´Sigma

Lektorat

Lisa Scheffler, August-Paul Sonnemann

Druck und Bindung

Print Group Sp. z. o. o. Szczecin (Stettin)

Größenwahn Verlag Frankfurt am Main

August 2017

ISBN: 978-3-95771-174-8

eISBN: 978-3-95771-175-5

Alle Personen in diesem Buch sind frei erfunden.

Etwaige Namensähnlichkeiten sind reiner Zufall.

In Gedenken an

Prokopis Armen

der im Juli 1984 an eine Motorradunfall starb.

Dank ihm habe ich Dostojewski kennengelernt.

Seit ich die »Weißen Nächte« gelesen habe,

bin ich ein Traumtänzer geworden.

1

Tatsächlich fühlte sich Alexis Vellis seit jenem merkwürdigen Tag, dem fünften Dezember, nicht wohl. Er verstand kein Wort von dem, was der Arzt sagte. Stattdessen verspürte er ein eigenartiges Stechen in den Beinen, wie Stromschläge, die ihn schubweise durchfuhren. In seiner Brust spannte sich ein fester Schifferknoten, an dem jemand vergeblich zu zerren schien, ohne ihn lösen zu können. Da war auch das verdammte Zimmer in der Reichensteingasse 10, das an diesem Morgen von lauter fleischfressenden Ameisen befallen war. Er hatte die Ameisen beobachtet, wie sie allmählich in sein Bett krochen, auf seine Hände, sein Gesicht. Tausende winzige scharfe Kieferzangen, die ihn diszipliniert und beharrlich marterten. Sie schälten seinen Körper und brachten die abgetragenen Stücke unbeirrt in ihre Höhle. Er schlug um sich wie ein Epileptiker, der einen Anfall hat, aber die Ameisen wichen nicht von seinem Körper. Unfähig zu schreien oder nach Hilfe zu rufen, startete er einen letzten Versuch, die Tiere eins nach dem anderen von seinem zerschundenen Körper zu entfernen, aber es kamen immer mehr. Schließlich lief er taub vor irrsinnigem Schmerz ins Bad. Er öffnete die Dusche und ließ heißes Wasser über seinen ganzen Körper laufen, bis auch die letzte Ameise verschwunden war.

»Junger Mann, junger Mann, können Sie mich hören?«

Ein warmer Atem legte sich auf seinen Körper. Er hob den Kopf, der sich leer anfühlte und drückte die Handflächen fest gegen das Gesicht, als wollte er sich vor einer drohenden Attacke schützen.

»Ich kann Sie jetzt hören, Herr Doktor.«

»Sie befinden sich in einem sehr ernsten Zustand. Die Krankenschwester wird Ihnen zur Beruhigung eine Spritze geben und morgen entscheide ich, wie es mit Ihnen weitergeht.«

Weder begriff er, wie er in der Wiener Psychiatrie gelandet war, noch wusste er, wieviel Zeit er reglos auf dem abgewetzten Bett gelegen hatte.

»Morgen«, brachte er mit Mühe hervor und vermied, dem Arzt in die Augen zu schauen. Ruckartig krempelte die Krankenschwester seinen Ärmel hoch und schnürte den Oberarm mit einem Gummiband ab. Sie klopfte die Innenseite der Armbeuge mit dem Mittelfinger nach einer geeigneten Vene ab und stach dann die Nadel hinein.

»Ich habe ihnen etwas weh getan«, bemerkte sie, während sie mit einem Wattebausch die Einstichstelle abtupfte.

Er spürte, wie sich in seinem linken Arm ein brennendes Gefühl ausbreitete. Plötzlich strömte eine sonderbare Flüssigkeit durch ihn hindurch, stieg direkt zu seinem Herzen und ergoss sich von dort aus ins Gehirn. Sein Kopf fühlte sich an wie ein Fernseher, der zwei Kanäle gleichzeitig auszustrahlen versuchte. Bilderrauschen. Im nächsten Moment die Empfindung, dass jemand den Knopf einer Fernbedienung betätigt. Das Bild wurde klar, sein Inneres lahmgelegt. Dann schlief er ein ...

Die Stimmen aus den Nebenräumen weckten Alexis aus einem tiefen Schlaf. Er öffnete mit Mühe seine Lider, zwei schwere eiserne Vorhänge. Es war ihm, als sei er seit Wochen ans Bett gekettet. Bestürzt realisierte er, wo er sich befand. Ein feuchtes, dämmriges Zimmer, das nach Schimmel roch. Unweit ein zweites eisernes Bett und ein Tisch mit zwei Stühlen - eine Ausstattung, die an eine Kaserne erinnerte. An der Wand hing eine Uhr, die merkwürdig tickte und etwas weiter ein Waschbecken, dessen Hahn tropfte, wie wenn er das Ticken der Uhr übertönen wollte. Daneben ein mit brauner Ölfarbe behandelter Holzschrank. Durch das einzige vergitterte Zimmerfenster fiel gedämpftes Tageslicht hindurch. Er stütze sich auf seine Ellbogen. Jemand auf dem Flur rief »Frühstück!« und sofort brach ein seltsames Geschreie aus. Dann herrschte wieder völlige Ruhe. Er stand auf. Der Teppichboden mit den Flecken, die jahrelangen, krankhaften Schweiß versteckten, verschluckte seine Schritte. Er wusch Hände und Gesicht, ohne in den Spiegel zu schauen.

Ein Pfleger, dessen Schlüssel demonstrativ am Gürtel hingen, um sich von den Patienten abzuheben trat ins Zimmer. »Letzte Tür links« bemerkte er und ging wieder hinaus.

Im Speisesaal setzte sich Alexis auf den erstbesten Stuhl. Marmeladengläser standen hier und da auf den Tischen; dazwischen Butterstücke auf kleinen Schalen, die aussahen, als seien sie mit Regenbogenfarben bemalt. Die Patienten hatten ihre Messer erst in die Marmelade getaucht und dann in die Butter. Er warf einen verstohlenen Blick auf seinen Tischnachbarn, ein düsterer, abweisend wirkender Zeitgenosse mit zwei kleinen Erbsenaugen, unter denen eine große Hakennase hervorlugte. Der Mann kratzte sich genüsslich an den Leisten, schob seine gelblichen Finger in die Nase und von dort aus in das Marmeladenglas, das direkt vor ihm stand.

Alexis drehte sich der Magen um. Er konnte keinen Bissen hinunterkriegen. Wie ein wilder Vulkan kurz vor dem Ausbruch brodelte es in seinen Eingeweiden. Dann übergab er sich ins Hirn. Er erbrach das Märchen, das ihn in der Kindheit gequält hatte; den König des Tages mit seinem gedämpften Licht; Paminas Kleid, welches an ihr herunterhing wie Brei; er erbrach auch Taminos aufwallende Leidenschaft und das Ohr einer tauben Fliege. Es platzte aus ihm heraus, brach auf, und was nicht mehr in sein Hirn hineinpasste, schoss als Wildbach in seine Augen. Aufschrei seiner Seele.

Als das Frühstück beendet war, begleitete ihn der Pfleger mit den vielen Schlüsseln ins ärztliche Sprechzimmer.

»Wann haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass sich Ihr Zustand verschlechtert?«

Er sah dem Arzt jetzt in die Augen.

»Ich weiß nicht genau«, antwortete er zögerlich.

»Sie sollten sich erinnern, das würde uns helfen, besser zu verstehen und mit der richtigen Therapie zu beginnen.«

Er rieb sich das Gesicht und drückte die Finger an seine geschlossenen Lider. Bilder von seinem Heimatdorf erschienen vor seinem inneren Auge: Die Straßen, die in Felder ausliefen, gezeichnet von den Spuren der Kutschenräder. Die Häuser aus rotem Backstein und die Dachziegel, auf denen unzählige Steine lagen. Einige Steine hatten die Dorfbewohner hingelegt, damit die Ziegel nicht vom Wind mitgerissen werden konnten. Andere waren nach den Steinschlachten der Nachbarskinder liegengeblieben. Und in der Mitte der Hof mit dem Nussbaum und dem vertrockneten Brunnen. Mittags schien die Sonne und abends leuchtete im Wechsel mal der Mond, mal die Sterne.

Nach der Schule nahm er stets den Rucksack und eilte schnurstracks in die Karosseriewerkstatt. Sie gehörte Herrn Jannis, einem buckligen Alten, der mit sieben Jahren an Kinderlähmung erkrankt war. Sein runder Glatzkopf war schweißgebadet und seine Augen erinnerten an zwei offene Gräber. Seine Hände schienen verwachsen zu sein mit dem Hammer, den er hielt.

»Darf ich mich ein wenig setzen, Herr Jannis «, fragte er und machte die eiserne Tür hinter sich zu, wohlwissend, dass er keine Antwort auf seine Frage erhalten würde. Er stieg über die Blechteile, die auf dem Boden lagen, setzte sich auf den hölzernen Hocker neben dem Herd, der aus einem halben, gusseisernen Fass gebaut war, und wartete. Der Alte legte dann seinen Hammer aus der Hand und ging schweigend zu ihm hinüber. Er griff nach der Teekanne, die auf dem Herd stand, nahm sich aus dem Regal einen Blechbecher und füllte ihn mit Jasmin Tee. Er setzte den Becher auf einen kleinen runden Tisch ab, in dessen Mitte sich eine Einbuchtung mit frischem Wasser und aromatischem Basilikum befand, stellte die Teekanne wieder auf den Herd und kehrte zur Bank zurück, wo Hammer und Blech auf ihn warteten. Den mit Tee gefüllten Becher, der dem verschwitzten Kopf des buckligen Alten verteufelt ähnlich sah, vergrub Alexis in seinen Fäusten, pustete zweimal vorsichtig hinein und nahm einen Schluck. Wie Lava lief ihm das Gebräu die Gurgel hinunter, doch als es seinen Magen erreichte, verflog es und hinterließ das Gefühl einer wohligen Umarmung. Er lauschte den Geräuschen, die das Blech beim Hämmern erzeugte. Es dröhnten tiefe Basstöne, wenn der geschickt geführte Hammer des Schmieds auf dicke Blechstücke traf; wenn er feines Metall bearbeitete, tönte es dagegen schrill und hell.

»Warum schlägst du erst dreimal und dann viermal aufs Blech, Herr Jannis?«, fragte er, während er genüsslich seinen Tee schlürfte.

Der Alte unterbrach seine Arbeit und ging zum Ofen. Dann nahm er den Schürhaken, wirbelte ein wenig die hungrige Glut auf, fütterte sie mit einem Eichenstamm und setzte sich für eine Weile zu ihm hin.

»Zum Abrunden schlägst du das Blech zweimal stark und einmal leicht. Die Kanten brauchen vier starke Schläge und einen halben, der sie streichelt. Den Halben darfst du nie vergessen«, sagte er und kehrte stumm zur Blechbank zurück. Das war Alexis’ erste Begegnung mit der Welt der Musik. Die zweite sollte Weihnachten desselben Jahres folgen, wenn der Großvater ihm seine erste Geige schenken würde.

»Können Sie sich denn an gar nichts mehr erinnern?« fragte der Arzt erneut.

Ein Fragezeichen setzte sich auf Alexis Stirn, das von den Poren seiner Haut aufgesogen und wie auf Schienen zum Gehirn befördert wurde.

»Das Geheimnis«, antwortete er einsilbig.

»Welches Geheimnis?«, fragte der Arzt und holte aus seiner Tasche einen Block heraus, in dem er sich mit Großbuchstaben das Wort GEHEIMNIS notierte.

»Mozarts Geheimnis«, entgegnete Alexis, während er aufmerksam den Raum betrachtete, in dem er sich befand. Wortlos fügte der Arzt dem Wort GEHEIMNIS das Wort MOZART hinzu. Danach begann er mit seinem Stift horizontale und vertikale Linien zwischen den beiden Wörtern zu ziehen, so als würde er ein Kardiogramm erstellen. Am Ende zeichnete er einen Kreis, in dem er »Musikalische Halluzinationen« notierte. Dann fuhr er mit leiser Stimme fort:

»Können Sie mir sagen, was das ist – Mozarts Geheimnis?«.

»Nein« antwortete Alexis schroff.

»Gut, das reicht für heute, Herr Vellis. Ruhen Sie sich aus, wir sehen uns morgen wieder«, bemerkte der Arzt.

Alexis stand langsam auf, verabschiedete sich und ging hinaus. Der Pfleger, der draußen im Gang auf ihn gewartet hatte, begleitete ihn zu seinem Zimmer. Alexis ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu. Er näherte sich dem Fenster. Die Sonne peitschte gegen die Mauern der Häuser. Etwas von der gelben Farbe streifte seine Augen. War es die Reflexion der Sonne oder vielleicht der Geist eines Schwindsüchtigen, der gerade seinen letzten Atemzug gelassen hatte? Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Plötzlich ging hinter ihm die Tür auf und durch den Türspalt lugte der Kopf eines jungen Mannes mit langem Haar und kantigem Gesicht hervor. Zwei Pfleger hielten ihn an den Händen und schoben ihn ins Zimmer, so als führten sie ihn zur Kreuzigung. Sie warfen ihn aufs gegenüberliegende Bett und schnürten einen weißen Gurt, der fest am Bettrahmen verankert war, um seinen Bauch. Mit zwei Stoffschlingen fesselten sie seine Hände.

»Wer, sagen die Leute, soll ich sein?«

Alexis schaute den Mann sprachlos an.

»Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.«

Es war, als kannte der Mann das Neue Testament auswendig.

»Hast du immer noch nicht begriffen, wer ich bin?«, sagte er jetzt gereizt.

»Weg mit dir, Satan! Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.«

Mit diesen Worten drehte er sich mit dem Gesicht zur Wand und blieb reglos liegen. In seinem Blick lag ein stummer Schrei. Trümmer. Alexis nahm eine Decke aus dem Schrank und deckte ihn vorsichtig zu. Der Mann atmete langsam aus. Sein Atem verfing sich in seinem Bart, was dem Zimmer eine erdige Wärme verlieh. Alexis spürte, wie Tränen in seine Augen stiegen. Fast entgleiste sein Herz, das keinen Rhythmus mehr fand.

Wie war er in Wien gelandet, wieso hatte man ihn in eine Psychiatrie gesperrt? Was war geschehen an diesem Tag, an dem er Mozarts Geheimnis entdeckt hatte? Warum war er nach Wien gekommen und wo war jetzt die, die er liebte? All diese unbeantworteten Fragen lauerten in ihm und warteten auf Erlösung ...

Januar 1981. Ein Jahr zuvor

Alexis Vellis trat aus der Flughafenhalle hinaus. Er trug einen Rucksack auf den Schultern. Draußen stand weit und breit ein einziges Taxi, das auf seine Ankunft gewartet zu haben schien. Der Taxifahrer hielt den Kopf etwas gesenkt; er hatte eine hohe, quadratische Stirn und kleine, dunkle Augen. Im linken Ohr steckte ein Hörgerät. Er glich einem Mörder, der soeben sein Opfer erlegt hatte und nun nach neuer Beute Ausschau hielt.

»Zum ersten Mal in Wien?«, fragte er in einem misstrauischen Ton.

»Ja, zum ersten Mal.« Alexis spürte ein Unbehagen, so als müsste er sich rechtfertigen. Der Taxifahrer drehte sich um und schaute ihn vorsichtig an.

»Italiener?«, fragte er.

»Nein, Grieche.«

»Ah, Grieche!«, bemerkte er und startete den Motor.

»Wo fahren wir hin?«

»Reichensteingasse 10.«, erwiderte Alexis, während er aus der Rucksacktasche eine kleine zerknüllte Notiz herausnahm. Plötzlich bremste der Taxifahrer. Er betrachtete seinen Fahrgast diesmal durch den Rückspiegel und in seinen Augen blitzte Überraschung auf.

»Reichensteingasse, sagst du?«

»Ja« antwortete Alexis und nahm die Notiz erneut zur Hand, um sicher zu gehen, dass er keinen falschen Straßennamen genannt hatte.

»Du bist also zum Musikstudium hierhergekommen«, bemerkte der Taxifahrer, während er das Auto wieder in Gang setzte.

»Ja ...! aber woran haben Sie das gemerkt?«, fragte Alexis verwundert.

»Das erfährst du schon noch rechtzeitig«, murmelte er und trat stärker aufs Gaspedal.

Nach einiger Zeit wurden die Straßen enger. Sie waren gänzlich mit Kalkstein belegt und führten an ein paar hohen Gebäuden mit roten Dächern vorbei. Im dichten, wie aus dem Schornstein eines Dampfers ausgestoßenen Nebel sahen sie aus wie Gespenster. Das Fahrzeug hielt an. Der Taxifahrer, der die ganze Fahrt über nichts mehr gesagt hatte, deutete mit der Hand auf ein altes Haus. Alexis hinterließ fünf Schilling Trinkgeld und stieg aus dem Wagen. Als der Taxifahrer davonfuhr, hörte er noch, wie er in einer Sprache fluchte, die ihm völlig fremd war.

Ein Irrer, dachte er, während er sich dem Haus näherte.

Er läutete an der Haustür, wo mit großen schwarzen Lettern »Anwesen Baumann« geschrieben stand. Ein Dienstmädchen öffnete die Tür. Ihr Gesicht sah wie eine Kartoffel aus und ihr Körper ähnelte einem Bündel, das ordentlich mit Fleisch gefüllt war.

»Zu wem möchten Sie?«, fragte die Frau mit brüchiger Stimme.

»Zu Frau Baumann«, antwortete Alexis freundlich und reichte ihr seinen Personalausweis.

»Warten Sie bitte einen Moment«, sagte das Dienstmädchen, nahm den Ausweis entgegen und verschwand im langen Hausflur.

Als sie eine Weile später zurückkam, hatte sie einen Schlüsselbund und ein weißes, mit einem Violinschlüssel besticktes Handtuch bei sich. Sie händigte Alexis den Ausweis zusammen mit einem riesigen Zimmerschlüssel aus und mit einer kleinen Verbeugung machte sie einen Schritt zur Seite, damit er eintreten konnte.

»Ihr Zimmer befindet sich im oberen Stockwerk rechts. Wenn Sie sich frisch gemacht haben, kommen Sie bitte nach unten. Frau Baumann wird Sie im Salon empfangen, der befindet sich am Ende des Gangs«, erklärte sie und verschwand.

Eine Wendeltreppe führte zur oberen Etage. Dort angekommen, öffnete Alexis vorsichtig die schwere Holztür. Im Zimmer stand neben dem Fenster ein Schreibtisch, das noch nach Vogelkirsche roch. Rechts davon ein rustikales Sofa und ein zweiflügliger Schrank. Auf der linken Seite thronten ein zwei Jahrhunderte altes Bett und eine Kommode mit rundem Spiegel. Die Balken an der Zimmerdecke waren weiß gestrichen. Er streifte seinen Rucksack ab und machte sich wieder auf dem Weg nach unten. Draußen hatte die Nacht bereits den Tag abgelöst und wölbte sich nun wie eine Zauberin über Wien. Als er den Salon betrat, der mit Holzdielen ausgelegt war und dessen schwerer Kronleuchter stolz von den Deckenbalken hing, erwartete ihn eine Überraschung. An Stelle von Frau Baumann empfing ihn das Dienstmädchen, das jetzt ein schwarzes Kleid aus der Zeit von Leopold dem Zweiten trug.

»Entschuldigen Sie, aber könnten Sie Frau Baumann über meine Anwesenheit informieren?«

Das Dienstmädchen trat auf ihn zu, reichte ihm die Hand und sagte:

»Baumann. Elisabeth Baumann.«

»Vellis. Alexis Vellis.« Er schaute sie verwundert an, während er ihr ebenfalls die Hand entgegenstreckte.

»Sehr erfreut, Herr Vellis. Ich hoffe, Sie werden sich wohl fühlen in meinem Haus.«

»Aber ...« stammelte er, doch Frau Baumann unterbrach ihn.

»Ich weiß, ich weiß, Sie werden sich fragen wegen vorhin. Das Leben, Herr Vellis, ist heutzutage teuer. Woher soll ich das Geld für Hauspersonal nehmen? Vor vierzig Jahren hatte ich drei französische Dienstmädchen und einen Portier aus Indien.«, erklärte sie und ihr Gesicht nahm nun einen traurigen Ausdruck an. Mit einem Wink bedeutete sie ihm, am Eichentisch in der Mitte des Salons Platz zu nehmen und servierte Vanilletee in chinesischen Porzellantassen.

»Ich habe sehr jung geheiratet. Mein Vater hatte in einer einzigen Nacht unser gesamtes Vermögen verspielt. Und weil es nichts mehr zu verkaufen gab, was Geld eingebracht hätte, investierte er in mich: er gab mich Hans Baumann zur Frau, einem bekannten bayerischen Musiker, der zwanzig Jahre älter war als ich.«

Frau Baumann nahm einen Schluck und fuhr fort:

»Als dann mein Mann Jahre später starb, vermachte er unser ganzes Hab und Gut einer Musikstiftung. Nur das Haus hier hinterließ er mir, jedoch unter der Bedingung, dass ein Zimmer an junge Musikstudenten untervermietet wird. So erklärt sich, dass Sie heute hier sind.«

Alexis begriff nicht, weshalb sie ihm das alles erzählte. Er war erschöpft und hätte es vorgezogen, schlafen zu gehen, aber aus Höflichkeit unterdrückte er diesen verstohlenen Wunsch.

»Und was ist mit der Stiftung? Erhalten Sie von dort überhaupt keine finanzielle Unterstützung?«

Frau Baumann erhob sich. Sie zeigte auf einen schweren, aus Zinn geklopften Rahmen an der Wand. Auf dem Bild war in der Mitte ein Hörgerät abgebildet und am unteren Teil des Rahmens standen in goldenen eingravierten Lettern die Initialen »G.H.«.

»Das ist das einzige, was ich bekommen habe.«, entgegnete sie bitter und verabschiedete sich sodann von Alexis. Es war bereits nach Mitternacht.

Am nächsten Morgen wurde Alexis vom Regen geweckt. Es prasselte unaufhörlich im vierviertel Takt an sein Fenster, instrumentiert vom Wind, der in dieser seltsamen Notenlinie der Natur, je nach Stärke, Ton- und Halbtonklänge anstimmte. Er zog seine schwarze Jeans und das burgunderrote Hemd an und ging ins Bad, das sich links von seinem Zimmer befand. Er drehte den Wasserhahn auf und ließ Wasser in seine Hände fließen. Für eine Weile schaute er zu, wie sich das Wasser kräuselte und kippte sich dann eine Handvoll ins Gesicht. Dann ließ er nochmals Wasser in seine Hände laufen und schmetterte es jetzt gegen den Spiegel. Winzige Tropfen hinterließen Risse auf seinem Ebenbild und führten jäh zur vollkommenen Katharsis.

Er ging hinunter in den Salon. Der Tisch war gedeckt, von Frau Baumann jedoch fehlte jede Spur. Eine Notiz lag neben seiner Kaffeetasse.

»Ich bin gegen Mittag wieder zurück. Einen schönen Tag, Herr Vellis! Elisabeth Baumann«

Auf dem Tisch standen frische Erdbeermarmelade, Honig, Käse aus Frankreich und toskanischer Schinken bereit, dazu eine volle Kanne Kaffee, Toastbrot und frische Butter. Alexis frühstückte ausgiebig. Dann nahm er ein Stück Papier und einen Stift aus seiner Tasche.

»Vielen Dank, Frau Baumann! Das Frühstück war wunderbar. Ich bin am Abend wieder zurück. Vellis.«

Draußen ließ der Regen nach und langsam füllten sich die Straßen mit Menschen, die zur Arbeit eilten. Sie wirkten teilnahmslos, ganz der Faszination ihrer Einsamkeit hingegeben. Ein blonder junger Mann mit glattem Haar und funkelnden Augen verteilte Flugblätter und prophezeite die bevorstehende Katastrophe unseres Planeten durch den Treibhauseffekt. Das Sonderbare an ihm war, dass er auf der Stelle trat, so als hielte man ihn auf einem der viereckigen Pflastersteine gefangen. Etwas weiter predigte eine Frau mit einem langen Zopf, wie ihn Kirchgängerinnen tragen und Strümpfen bis zu den Knien, dass alles in Gottes Hand läge und die Menschen nichts anderes zu tun hätten, als zum Herrn zu beten.

Er hielt das erste vorbeifahrende Taxi an.

»Anton-von-Webern-Platz, bitte«, sagte er, während er sich auf die Rückbank des Wagens setzte.

Der Fahrer faltete die Zeitung, die auf dem Lenkrad ausgebreitet lag, zusammen, legte sie auf den Beifahrersitz und setzte das Fahrzeug in Bewegung. Er bog zweimal nach rechts, dann zweimal nach links, schließlich erreichte er die Singerstraße, eine der Wiener Hauptstraßen.

»Wo genau soll ich Sie rauslassen?«, fragte der Fahrer, als er vor einer roten Ampel stehen blieb.

»Am Anton-von-Webern-Platz Nummer 1«, antwortete Alexis und wischte mit seinem Ärmel über das beschlagene Autofenster, um besser hinausschauen zu können. Der Straßenlärm nahm zu und die Fahrzeuge drängten sich nun dicht an dicht, wie auf einer Parade. Die Häuser in der Singerstraße stammten aus der Zeit der Renaissance. Sie standen alle in gleichem Abstand zueinander und sahen aus wie verstaubte Puppenhäuser. Nur eins dieser Häuser unterschied sich von den anderen: Rote Stoffjalousien waren heruntergelassen und auf einem Marmorschild stand in großen Lettern »Zum roten Apfel«. Hier hatte 1819 Antonio Salieri die erste Violinklasse gegründet, aus der Jahre später die Musikschule für Orchesterinstrumente hervorging. Alexis hing seinen Gedanken nach.

»Wir sind da, junger Mann«, sagte der Taxifahrer plötzlich und riss Alexis aus seiner Versunkenheit.

Die Musikakademie war ein grandioser Bau, der um 1870 vom Architekten Hansen errichtet wurde. Ein doppelter Treppenaufgang aus Marmor führte in das Innere des Gebäudes, vorbei an der beeindruckenden Fassade mit den vielen Fenstern und den kleinen dorischen Säulen. Alexis klingelte an der Tür des Sekretariats. Er stellte sich vor und übergab alle für die Einschreibung erforderlichen Dokumente, die er bei sich hatte. Die Angestellte, eine alte Jungfer um die fünfzig mit kurzem braunen Haar und großen runden Brillengläsern, ging die Unterlagen aufmerksam durch und zog dabei Grimassen der Begeisterung und des Erstaunens. Was sie indes besonders beeindruckte, war Alexis’ Adresse.

»Ah, Sie wohnen bei Frau Baumann?«, rief sie laut aus. »Dann kommen Sie in den Kurs von Herrn Professor Harnoncourt. So will er es haben. Zimmer einhundertneunund-zwanzig.«, sagte sie und warf ihm einen vielsagenden Blick zu.

Das Büro des Professors befand sich im zweiten Obergeschoss. Alexis hielt vor der Tür, an der in Goldziffern die Nummer einhundertneunundzwanzig eingraviert war, inne und strich sich unbeholfen durchs Haar. Schließlich schob er seine linke Hand in die Hosentasche und klopfte mit der rechten an. Eine klare Bassstimme ertönte.

»Bitte, treten Sie ein, junger Mann.«, empfing ihn der Professor und erhob sich von seinem Ledersessel.

»Sie sind sicher Herr Vellis, Frau Baumanns junger Untermieter. Ich bin der Direktor der Fakultät für Musiktheorie.« Er setzte sich wieder hin und zündete mit einem langen Streichholz eine Pfeife an. Er hatte ein schmales Gesicht mit einer hohen Stirn und grauem, zerzaustem Haar, helle Augen, die mit ihrer Schärfe sein Gegenüber durchbohrten, und kurze, stoppelige Barthaare.

»Die Musik, Herr Vellis, ist ein Schüssel zu den Gefühlen. Zugleich ist sie aber auch Träger von Informationen. Es gibt Strukturgesetze, die ihr Gefüge prägen und die bestimmt werden von theoretischen Systemen. Sie müssen von Anfang an willens sein, diese Kodizes zu erkennen und zu bewahren«, erklärte der Professor tiefsinnig. Dann gab er sich für einen Moment dem aromatischen Rauch seiner Pfeife hin.

»Theoretische Systeme, die weiterentwickelt und modifiziert werden«, wagte Alexis zu bemerken und nahm auf den Lederstuhl Platz, der auf der gegenüberliegenden Seite des Schreibtisches stand.

»Richtig, sehr richtig, junger Mann. Nur durch Weiterentwicklung und Modifizierung kann die Musik zum Schlüssel und Träger innerer und äußerer Botschaften werden.«, entgegnete er bedeutungsvoll. »In der Tat, Frau Baumann beherbergt immer nur die besten Studenten.«

»Sie kennen Frau Baumann?«, fragte Alexis neugierig.

»Selbstverständlich! Herr Baumann war ein großer Musiker und dreißig Jahre lang Professor der Musikakademie. Zu Beginn war er mein Lehrer und dann ein sehr geschätzter Kollege und Freund. Die Bedingung in seinem Testament für das Haus in der Reichensteingasse ist mir bekannt und natürlich genießt jeder Student, der dort wohnt, eine besondere Behandlung seitens der Akademie. Und selbstverständlich auch von mir. Im Gegenzug übernehmen diese Stunden aber auch mehr Verantwortung als die anderen. Aber das werden Sie alles im weiteren Verlauf noch erfahren.«, sagte er und stand auf.

»Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Herr Vellis.«

»Auch ich habe mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Professor«, erwiderte Alexis, verabschiedete sich und machte sich auf den Weg in die Institutsbibliothek. Ihm war aufgefallen, dass der Professor ebenfalls ein Hörgerät trug, so wie der Taxifahrer bei seiner Ankunft am Flughafen.

»Ob beide irgendeiner geheimen Organisation angehören?«, fragte er sich und lächelte sofort über diesen verrückten Gedanken.

»Wahrscheinlich purer Zufall.«

Die Bibliothek der Akademie befand sich zwei Blöcke weiter in der Lothringer Straße. Sie wurde gegründet, als es 1909 den Musikanhängern gelang, die Akademie zu verstaatlichen und sie ist heute Wiens älteste Bibliothek.

Vellis betrat die zentrale Halle des Gebäudes, die aussah wie ein gigantisches Gehirn. Zahllose Regale, gefüllt mit tausenden von Seiten gedrängter Erinnerung, Milliarden Wörter und Noten, mit Oratorien, Melodramen, Operetten, Symphonien, Konzerten. Schon erklangen in seinen Ohren Melodien von Rossinis »Barbier von Sevilla«, Tschaikowskis »Nussknacker«, Mozarts »Zauberflöte«. Er schloss die Augen, um diese überwältigende Lichtquelle zu genießen, die seine Seele in diesem Moment durchflutete.

»Das ist mein Paradies«, dachte er und streckte seine Arme aus, um all das zu umarmen. Als er seine Augen öffnete, stand vor ihm ein Mann mit breiten Schultern und langen blonden Haaren. Er hielt ein Buch über Musiksoziologie in seiner Hand und an seinem Lippenrand hing ein abgekauter Bleistift jener Sorte, die man in der heutigen Zeit des Überflusses nur noch selten zu Gesicht bekommt.

»Du bist das erste Mal hier?«, fragte der Mann und ergänzte sofort: »Ich heiße Karl Buskowski und studiere Musiktheorie im zweiten Studienjahr«.

»Alexis Vellis. Ich studiere auch an der Musikakademie. Heute ist mein erster Tag und ich wollte mir die Bibliothek ansehen. Sie ist wunderbar!«

Buskowski verdrehte sofort die Augen.

»Wunderbar? Du sagst wunderbar? Einzigartig, musst du sagen, mein Freund. Ein-zig-artig!« betonte er voller Inbrunst, so als hätte er gerade über seine erste große Liebe gesprochen.

»Zweihunderttausend Bücher gefüllt mit Noten, die ungeduldig darauf warten, den Partituren zu entkommen und sich wie Pfeile in die Herzwände zu bohren. Du weißt, dass die Noten die außerordentliche Fähigkeit besitzen, an den roten Blutkörperchen zu haften und von dort aus ungestört in den kleinen Nachtlokalen des Gehirns zu promenieren?«

»Tausende Partituren! Einzigartig!«, stieß Alexis begeistert aus.