17,99 €

Mehr erfahren.

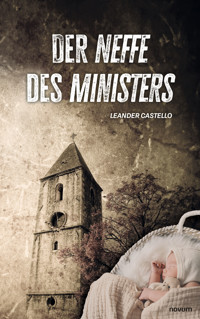

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Kriminalkommissar Michael Sanders bei seiner Joggingrunde ans Handy geht, hätte er niemals geahnt, was er zu hören bekommen würde. Im beschaulichen Saarland wurden sechs Neugeborene aus einem Krankenhaus entführt – darunter der kleine Neffe des Ministers Otto Gregor Weinmann. Nur gegen zwölf Millionen Euro Lösegeld werde man die Babys freilassen. Werden die Forderungen der Entführer nicht erfüllt, wird ein Baby nach dem anderen sterben. Es folgt eine wilde Jagd nach den Entführern durch Deutschland, Frankreich und schließlich sogar Spanien. Wer steckt hinter der Entführung und wird es Michael Sanders und seinen Kollegen gelingen, alle Babys vor dem sicheren Tod zu retten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0093-6

ISBN e-book: 978-3-7116-0094-3

Lektorat: Julia Brandner

Umschlagabbildungen: Nataliaderiabina, Viktor Pravdica | Dreamstime.com

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Kapitel 1

Als der Summton ertönte, sah Jörg Wassermann von seiner Illustrierten auf und blickte nach rechts zur gläsernen Eingangstür, gleichzeitig drehte er die Lautstärke seines kleinen Transistorradios herunter, das neben der Modellbauzeitschrift auf der weißen Schreibtischplatte stand.

Im Schein der Laterne, die draußen den Eingangsbereich beleuchtete, stand ein junges Pärchen, dick eingepackt, um sich gegen die eisige Kälte, die in dieser Nacht herrschte, zu schützen.

Sie, eindeutig schwanger, hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den kugelrunden Bauch, während ihr Begleiter sie im Arm hielt, stützte und beruhigend auf sie einsprach.

Wehen, dachte der alte Nachtportier des Sankt Hildegard Krankenhauses, zog seine Lesebrille aus und legte diese auf die vor ihm liegende aufgeschlagene Zeitschrift.

Umständlich erhob er sich aus seinem Drehstuhl, indem er die Armlehnen ergriff und sich hochdrückte. Seine Knie machten ihm bei diesem Sauwetter mehr Ärger, als er gebrauchen konnte. Als er schließlich stand, entriegelte er die Schiebetüren des Eingangs mittels eines Drehschalters, der in der Schreibtischplatte vor ihm eingelassen war.

Wieso können Babys nicht zu humanen Zeiten auf die Welt kommen?, fragte er sich, während er zu dem Rollstuhl schlurfte, der für Notfälle in der Empfangszone des Krankenhauses bereit stand, um damit der hochschwangeren Frau entgegenzugehen. Unwillkürlich schweifte sein Blick zu der großen, runden Uhr mit ihren schwarzen Zahlen und Zeigern, die gegenüber seinem Arbeitsplatz an der beige gestrichenen Wand hing. Zwölf Minuten nach drei.

Die Kälte, die in dieser Dezembernacht draußen ihr Unwesen trieb, drang mit einem Windstoß durch die offenen Schiebetüren ins Gebäude, als diese sich öffneten, um die beiden Hilfesuchenden ins Klinikum zu lassen.

In der weiträumigen Eingangshalle des Krankenhauses herrschte zu dieser nächtlichen Stunde eine wohltuende Ruhe, aus diesem Grund bevorzugte er es, nachts zu arbeiten – und natürlich wegen des Nachtzuschlags. Er arbeitete hier ja schließlich nicht aus Langeweile, sondern weil er das Geld brauchte.

Um diese Uhrzeit saß niemand auf den unbequemen, orangefarbenen Plastikstühlen, die am Boden festgeschraubt waren und sporadisch in der Halle verteilt standen. Keine Kinder rannten lärmend umher und spielten fangen oder turnten waghalsig auf den Möbeln herum, um sich die Zeit zu vertreiben. Nachts herrschte hier einfach nur Ruhe, abgesehen von dem einen oder anderen Notfall, aber das war dann normalerweise nur für die Ärzte und das Pflegepersonal stressig. Ihn betrafen solche nächtlichen Notfälle zum Glück nur am Rande, so wie diese anstehende Geburt.

Das Pärchen trat durch die Glastür, kam zwei Schritte in die Halle und blieb dann dort so ungünstig stehen, dass der Sensor, der den Bereich um die Türen herum überwachte, verhinderte, dass sie sich wieder schlossen. Kälte und braunes, welkes Laub, das vom Hausmeister noch nicht weggefegt worden war, konnten somit ungehindert in die weite Halle eindringen. Die junge Frau krümmte sich vor Schmerzen und stöhnte fürchterlich. Ihr Begleiter packte fester zu, damit sie ihm nicht entglitt und auf den kalten Fliesenboden sank.

Die wird mir noch hier mitten im Eingang entbinden, dachte Jörg Wassermann panisch und beschleunigte seine Schritte, um die letzten paar Meter bis zur Schwangeren schneller zu überbrücken. Bei der jungen Frau angekommen, betätigte er die Feststellbremse des Rollstuhls und ging um ihn herum, damit er den freien Arm der werdenden Mutter ergreifen konnte. Er hatte vor, sie mithilfe ihres Begleiters in den Rollstuhl zu hieven, doch dazu kam es nicht mehr.

Ohne jede Vorwarnung verlagerte die Schwangere ihr Gewicht und fiel dem alten Nachtportier direkt in die Arme. Verblüfft ließ er zu, dass sie ihn umklammerte und ein paar Schritte ins Gebäudeinnere zurückschob. Endlich, da sie dabei den Bereich des Sensors verließen, konnten sich die automatischen Türen schließen. Ihr Begleiter ließ sie los, drehte sich zu den Glastüren um und stellte den Drehknopf, der sich oben links neben dem Türrahmen befand, auf Zu. Damit verriegelte er die Schiebetüren, nun konnte niemand mehr das Krankenhaus betreten oder verlassen.

„He, was soll das?“ beschwerte sich Jörg Wassermann, und versuchte sich aus der Umarmung der Frau zu befreien.

„Schnauze, Opa“, zischte ihm die werdende Mutter ins Ohr und stieß ihn grob von sich weg.

Während der 65-Jährige stolpernd um sein Gleichgewicht rang, griff die Blondine in ihre rechte Jackentasche und förderte einen kleinen, schwarzglänzenden Revolver zutage.

Der Nachtportier, wieder mit festem Stand, sah verwirrt abwechselnd auf die Waffe in der behandschuhten Faust der Frau und in ihr Gesicht. Sie schien plötzlich keine Schmerzen mehr zu haben, denn sie stand aufrecht da und zielte mit dem kurzen Lauf direkt auf sein Herz. Dabei umspielte ein spöttisches Lächeln ihre Mundwinkel.

Ihr Begleiter kam, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass die Schiebetüren auch wirklich verriegelt waren, um sie herum und zog sich mit beiden Händen die Wollmütze, die er gegen die Kälte trug, übers Gesicht. Die Mütze entpuppte sich nun als Sturmhaube mit Löchern für Augen, Mund und Nase.

Zu spät, mein Freund, dachte der Nachtportier schadenfroh in Bezug auf die Maske. Die Kamera hat dich schon erwischt.

Der Maskierte packte nun den alten Mann an den Aufschlägen der dunkelblauen Strickweste, die dieser trug, und zerrte ihn unsanft zum Rollstuhl. Grob stieß er ihn hinein. Mit eingeübten, geschickten und schnellen Bewegungsabläufen wurden seine Hände mit langen, schwarzen Kabelbindern, die der Maskierte aus seiner Kleidung zauberte, an den Armlehnen und die Füße an den Fußstützen fixiert. Während der gesamten Prozedur wurde der Nachtportier von der Frau mit der Waffe ununterbrochen in Schach gehalten, und indem sie den Zeigefinger ihrer freien Hand vertikal an die Lippen hielt, bedeutete sie ihm, sich ruhig zu verhalten. Dann beförderte ihr Komplize eine Rolle graues Panzerband aus seinem dicken Anorak, so wie er es Augenblicke zuvor mit den Kabelbindern getan hatte, und riss ein etwa 20 cm langes Stück von der Rolle.

Doch beim Versuch, dem Gefesselten das Klebeband quer über den Mund zu kleben, leistete Jörg Wassermann plötzlich Widerstand. Der Nachtportier drehte seinen Kopf zur Seite und flüsterte leise: „Nein, bitte nicht, ich bekomme durch die Nase keine Luft.“

Doch der Täter unterbrach gnadenlos diesen kurzen Anflug von Widerspenstigkeit, indem er in die Haare des alten Mannes griff und mittels seiner weit überlegenen Körperkraft den Kopf zurückdrehte. Er holte mit der Hand, in der er die Rolle Klebeband hielt, aus und schlug ihm das Panzertape ins Gesicht, dann platzierte er das zuvor abgerissene Stück quer über dem Mund des alten Mannes.

Nun, da der Nachtportier gefesselt war und keine Gefahr mehr darstellte, steckte die Frau ihre Waffe wieder ein und zog sich ebenfalls ihre Wollmütze übers Gesicht. Sie wandte sich ab und marschierte schnellen Schrittes los, während der Maskierte die abgenutzten Gummigriffe des Rollstuhls packte und ihr, das Gefährt vor sich herschiebend, folgte.

Sie hielten auf die Tür der Besuchertoilette zu, Jörg Wassermann erhaschte einen Blick auf die große Wanduhr, deren schwarzer Minutenzeiger gerade auf 3 Uhr 16 sprang. Die ganze Aktion hatte nur vier Minuten gedauert.

Die Frau öffnete die gelbe Tür zur Besuchertoilette und ließ ihren Begleiter mit seinem Opfer passieren. Jörg Wassermann spürte, wie seine Lippen anschwollen, eine Folge des harten Schlages mit der Kleberolle. Drinnen schob das Verbrecherpaar den Nachtportier in die Behindertentoilette, da dies die einzige Kabine war, die von der Breite her den Rollstuhl aufnehmen konnte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sein Opfer richtig gefesselt und geknebelt war, sperrte der Maskierte mithilfe einer Münze die Toilettenkabine von außen ab. Abschließend schauten die beiden noch in jedes der anderen abgetrennten Abteile, um sicher zu sein, dass sich sonst niemand in den Toilettenräumen aufhielt.

Die blonde Frau zog ein kleines schwarzes Funkgerät aus ihrer Manteltasche, drückte die Sprechtaste und sprach hinein: „Ihr könnt reinkommen.“

Ohne eine Antwort abzuwarten, steckte sie das Funkgerät wieder ein und verließ die sanitäre Anlage. Schnellen Schrittes begab sie sich zur Eingangstür, durch die sie mit ihren Komplizen vor ein paar Minuten das Krankenhaus betreten hatte, und wartete. Nun kam es darauf an, schnell zu sein, es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Rettungswagen einen Verletzten brachte oder jemand mit Schmerzen aufkreuzte, um hier Hilfe zu finden. Oder, und bei diesem Gedanken musste sie grinsen, eine Schwangere mit starken Wehen auftauchte.

Unvermittelt erschienen wie aus dem Nichts drei schwarz gekleidete Gestalten aus der Dunkelheit und traten in den Lichtschein der hellen Lampe, die über der Tür angebracht war. Auch sie waren maskiert und trugen schwarze Handschuhe, jeder von ihnen hatte zwei große, leere Sporttaschen dabei.

Die Frau entriegelte die Tür und die Neuankömmlinge schlüpften hindurch, sobald diese weit genug auseinandergeglitten war. Sofort betätigte sie wieder den Drehschalter und verriegelte das Gebäude. Mit einem schnellen Blick durch die Scheiben der Glastür nach draußen vergewisserte sie sich, dass außerhalb des Krankenhauses alles ruhig war. Niemand schien bis jetzt etwas von den ungewöhnlichen Vorgängen im Inneren der Klinik mitbekommen zu haben. Sehr gut.

Der Komplize, mit dem sie vorhin das Gebäude betreten und den Nachtportier überwältigt hatte, hatte sich mittlerweile seiner Jacke, Maske und Handschuhe entledigt, und es sich hinter Jörg Wassermanns Pult bequem gemacht. Hier bestand keine Gefahr, gefilmt zu werden, da der Arbeitsplatz des Portiers nicht videoüberwacht wurde. Dies war eines der Dinge, die sie im Vorfeld, in den letzten dreieinhalb Wochen, ausgekundschaftet hatten.

In seinem weißen Hemd und der dunkelblauen Krawatte, die unter seinem Anorak zum Vorschein gekommen waren, sah er aus, als würde er hierhergehören. Seine Aufgabe bestand nun darin, in den nächsten paar Minuten die Eingangshalle und den Bildschirm auf seinem Schreibtisch im Auge zu behalten. Auf dem Monitor zeigte sich ein viergeteiltes Bild, er konnte somit alle vier Videokameras, die in der Klinik verbaut waren, gleichzeitig überwachen. Die, die den Haupteingang beobachtete, durch den sie selbst in das Krankenhaus eingedrungen waren. Eine zweite überwachte das Rolltor der Notaufnahme, durch das die Rettungswägen ins Gebäudeinnere fuhren. Schließlich gab es noch die Kameras Drei und Vier, die die beiden alarmgesicherten Notausgänge an der Seite des Hauses zeigten. Sollte es nun in einem von ihm einsehbaren Bereich zu Aktivitäten kommen, die eine Gefahr für ihre Aktion darstellten, würde er seine Komplizen über die mitgeführten Funkgeräte warnen.

Gelassen nahm er Jörg Wassermanns Zeitschrift zur Hand und begann gelangweilt darin zu blättern, ganz der Nachtportier.

Zu viert gingen die restlichen Eindringlinge zum Treppenhaus, dessen Zugang sich in Sichtweite gegenüber den Fahrstühlen befand und das gesamte Gebäude vom Keller bis zum Dach verband. Einen der Fahrstühle zu benutzen, kam nicht infrage, viel zu groß war die Gefahr, dass sie während ihrer Fahrt nach oben auf einen Arzt oder eine Schwester trafen, die den Aufzug betreten wollten, um das Stockwerk zu wechseln, das galt es unter allen Umständen zu vermeiden. Im Gegensatz zu den Fahrstühlen jedoch wurde das Treppenhaus kaum genutzt, es diente praktisch nur als Fluchtweg im Brandfall.

Ihr Ziel lag im fünften Stock, fast lautlos stiegen sie hintereinander die hellen Stufen der Treppe nach oben und brachten ein Stockwerk nach dem anderen hinter sich.

Im fünften angekommen, die Ziffer prangerte groß und schwarz an der schweren Metalltür, die das Treppenhaus vom Rest des Gebäudes trennte, öffnete die Frau die Tür einen kleinen Spalt und linste in den langen dunklen Flur. Das Licht im Gang war gedämpft und stammte von einigen in der Decke eingelassenen Energiesparlampen, die nachts gedimmt wurden. Fast sämtliche Türen, die sie aus ihrem Blickwinkel sehen konnte, waren geschlossen, alle Patienten auf dieser Etage schienen zu schlafen. Niemand hielt sich in dem langen Korridor auf. Nur eine Tür stand offen, durch den Türrahmen fiel helles, warmes Licht auf den Gang und erleuchtete ein wenig die Umgebung, es war das Schwesternzimmer. Die Maskierte öffnete die schwere Metalltür etwas weiter und steckte nun ihren gesamten Kopf durch die Öffnung, nun schaute sie in die entgegengesetzte Richtung. Hier bot sich ihr das gleiche, friedliche Bild, alles war ruhig. Die Anführerin warf einen Blick auf ihre Armbanduhr, drei Uhr 24, sie lagen gut im Zeitplan. Wie ihnen bekannt war, wurden zwischen drei Uhr und Viertel vor vier die Neugeborenen gefüttert, was zum einen bedeutete, dass die beiden diensttuenden Nachtschwestern getrennt waren, eine fütterte die Babys, während die andere den normalen Dienst auf der Station versah, und zum anderen war in dieser Zeit das Säuglingszimmer nicht abgeschlossen, da sich eine der Schwestern darin befand. Sie mussten also keine der beiden Kinderkrankenschwestern dazu zwingen, den Schlüssel herauszugeben, denn das barg immer die Gefahr, dass die Frauen sich weigerten, um die Neugeborenen zu schützen und dies bedeutete, dass sie unter Umständen Gewalt anwenden mussten. Gewalt konnte Lärm bedeuten und Lärm konnte die gesamte Station wecken. Eine Katastrophe, die es zu verhindern galt. Deshalb hatten sie genau diesen Zeitpunkt für ihren Überfall gewählt.

Sie schob die Tür weiter auf, ging hindurch und wandte sich nach links, weg von dem Schwesternzimmer. Einer ihrer Komplizen folgte ihr lautlos wie ein Schatten. Die beiden anderen hingegen wandten sich nach rechts und gingen auf die offene Tür des Schwesternzimmers zu. Der graue CV-Belag unter ihren gummierten Schuhsohlen schluckte jedes Geräusch. Am Schwesternzimmer angekommen, stellte sich der größere der beiden Männer in den Türrahmen und blickte in den Raum. Eine junge, rothaarige Lernschwester in weinroter Krankenhauskleidung stand mit dem Rücken zu ihm an einem Tisch in der Mitte des Raumes und hantierte mit Utensilien, die er nicht sehen konnte. Er zog eine Waffe aus seiner Jackentasche und richtete sie auf den Rücken der jungen Frau. Sein maskierter Begleiter stand dicht hinter ihm, die leeren Sporttaschen hatten sie im Flur neben der Tür auf den Boden gestellt, um beide Hände frei zu haben.

Die junge Mitarbeiterin des Krankenhauses schien zu spüren, dass jemand hinter ihr in der Tür stand. Sie hielt in ihren Bewegungen inne und drehte langsam den Kopf, um über ihre Schulter zu schauen. Vor Schreck fiel ihr das metallene Besteck aus der Hand, das scheppernd auf der Tischplatte landete.

Der kleinere Eindringling schlüpfte an seinem Kollegen vorbei und war mit drei schnellen Schritten bei der Lernschwester. Er packte die 18-Jährige mit seiner Rechten im Nacken, riss sie herum und presste ihr seine linke Hand fest auf den Mund, noch ehe die junge Frau einen Ton von sich geben konnte. Sein Partner steckte die Pistole wieder ein und kam ihm zu Hilfe. Er kramte Kabelbinder und Klebeband aus seinen Kleidungsstücken hervor und legte alles auf den Tisch, an dem die Auszubildende gearbeitet hatte. Gemeinsam fesselten und knebelten sie die junge, verängstigte Frau und fixierten sie schließlich auf einem der Stühle, die sich in dem Aufenthaltsraum befanden.

Als die beiden maskierten Eindringlinge schließlich mit ihrem Werk zufrieden waren, überließen sie die junge Frau ihrem Schicksal, so wie ihre Komplizen es bereits mit dem Nachportier im Erdgeschoß getan hatten. Sie löschten das Licht, zogen den innen steckenden Schlüssel aus dem Schlüsselloch und schlossen die Tür von außen. Leise ließen sie die Tür ins Schloss einrasten. Schließlich sperrten sie mit dem erbeuteten Schlüssel ab, sammelten ihre Sporttaschen wieder auf und machten sich auf den Weg zu ihren Kollegen.

Die zweite Gruppe der Eindringlinge im fünften Stock folgte dem Gang in entgegengesetzte Richtung bis zum Ende. Dort ging er im rechten Winkel nach links weiter. Vorsichtig lugte die Frau um die Ecke, um sich davon zu überzeugen, dass die Luft rein war.

Ein paar Meter von ihnen entfernt sah sie eine hellblaue Tür, die mit rosafarbenen Teddybären verziert war. Der Raum hinter der Tür war das eigentliche Ziel ihrer nächtlichen Mission. Anstelle einer Wand schloss sich eine große, bis an die Decke reichende Glasscheibe an den Türrahmen an. Der Vorhang hinter der Scheibe war zugezogen, jedoch konnte man wie bei einem Schattenkabinett die Silhouette einer Person erkennen, die auf einem Stuhl saß und ein Baby fütterte. Es war die zweite Schwester, die in dieser Nacht Dienst auf dieser Station tat. Fast zeitgleich mit ihren Komplizen am anderen Ende des Flures betraten sie das weiträumige Zimmer.

Mehrere kleine Bettchen standen im Raum verteilt, in fünf von ihnen lagen Neugeborene im Alter von ein bis drei Tagen. Zwei der kleinen Wesen schliefen friedlich vor sich hin, das dritte spielte mit seinen kleinen rosafarbenen Händchen, während die letzten beiden versuchten, das Mobile zu greifen, das von der Decke herab direkt vor ihrem Gesicht baumelte. Ein sechstes Baby hatte die Krankenschwester auf dem Arm und gab ihm die Flasche. Die Fütterung der neuen Erdenbewohner gestaltete sich zurzeit etwas aufwändiger als sonst, da sich ausnahmsweise keine Frau unter den Müttern befand, die selbst stillte. Sie saß ungefähr in der Mitte des Raumes, etwa drei Meter von ihnen entfernt, und hatte einen silberfarbenen Beistelltisch neben sich stehen, auf dem sie die Flasche abstellen konnte, sollte dies nötig sein.

„Was gibt’s?“ fragte die Schwester, ohne von ihrer Arbeit aufzusehen, in der Annahme, die Lernschwester hätte den Raum betreten, um etwas zu fragen.

Als keine Antwort kam, hob sie den Kopf, da war es allerdings schon zu spät, der Mann stand direkt vor ihr und drückte ihr die Mündung seines Revolvers gegen die Stirn.

„Keinen Ton“, drohte er leise.

Seine Begleiterin griff nach dem Milchfläschchen, zog es dem Säugling aus dem Mund und stellte es neben sich auf den Boden. Sofort begann der Kleine zu protestieren und fing schließlich an zu weinen. Unbeeindruckt nahm sie das Kind aus den Armen der Nachtschwester und legte es behutsam in eines der leeren Bettchen. Was nun folgte, glich dem Schicksal der anderen Krankenhausmitarbeiter, die das Pech hatten, ihnen in dieser Nacht zu begegnen. Die Kinderkrankenschwester wurde fachmännisch gefesselt, geknebelt und an den Stuhl festgebunden, auf dem sie saß.

Entsetzt beobachtete Schwester Veronika, wie die Eindringlinge nun einen Säugling nach dem anderen aus den kleinen Bettchen nahmen, in die weißen Decken hüllten, mit denen sie in ihren Betten zugedeckt waren, und jeweils einen in einer der mitgebrachten Sporttaschen verstauten.

Teils von dem bereits schreienden Baby, das wegen der vorzeitigen Beendigung seiner Mahlzeit weinte, teils durch die Bewegung beim Hochheben und In-die-Tasche-gepackt-Werden geweckt, begannen nun auch einige der anderen Neugeborenen zu weinen. Doch sobald die Reißverschlüsse der stabilen Taschen zugezogen wurden, waren die Säuglinge kaum noch zu hören. Die Täter hatten zwar zur Sicherheit einige Luftlöcher in die Sporttaschen gestanzt, doch die noch schwachen Stimmchen der Neugeborenen wurden trotzdem fast vollständig gedämpft.

Voller Entsetzen wurde der gefesselten Krankenschwester klar, was hier gerade vor sich ging, und begann, wild an ihren Fesseln zu zerren, doch die Dinger schnitten nur tief ins Fleisch ihrer Handgelenke und lockerten sich keinen Millimeter.

Sie versuchte, laut um Hilfe zu schreien, doch mehr als gedämpfte, unverständliche Laute brachte sie nicht hervor, da erging es ihr genau wie ihren Schutzbefohlenen. Zu fest war das Klebeband um ihren Kopf gewickelt. Letztendlich fiel sie polternd, durch ihre Befreiungsversuche aus dem Gleichgewicht gekommen, mit ihrem Stuhl um und blieb auf dem Fußboden liegen. Schmerz schoss wie ein Feuerstoß ausgehend von ihrem linken Handgelenk durch ihren Körper. Ihre Brille war ihr von der Nase gerutscht und lag nun einige Zentimeter entfernt neben ihr auf dem weißen CV-Belag. Die 50-Jährige schloss die Augen und stöhnte auf. Es fiel ihr schwer, durch das Klebeband behindert, genügend Luft zu bekommen. Der Stuhl war mit der Metallstrebe, an der ihre Hände gefesselt waren, auf ihr linkes Handgelenk geknallt, als er auf dem Boden auftraf. Zeitgleich mit dem Aufprall trafen die beiden Gangster, die sich um die Lernschwester gekümmert hatten, im Säuglingszimmer ein. Wortlos halfen sie ihren Komplizen, die letzten Babys in die noch leeren Taschen zu packen. Als sie ihre Arbeit erledigt hatten, ging die Frau unter den Entführern zur Tür und vergewisserte sich, dass niemand durch den Lärm des umstürzenden Stuhles auf sie aufmerksam geworden war. Auf dem dunklen Flur schien alles ruhig zu sein, keine Tür öffnete sich, kein Kopf wurde aus den Patientenzimmern gesteckt. Glück gehabt. Trotzdem wartete sie noch einige Sekunden, bevor sie ihren Komplizen ein Zeichen gab, ihr zu folgen.

Als alle Eindringlinge das große Zimmer mitsamt ihrer menschlichen Beute verlassen hatten, sperrte die blonde Kidnapperin das Säuglingszimmer ab, der Schlüsselbund der Stationsschwester steckte noch von außen im Schlüsselloch. Zurück blieben nur die Krankenhausmitarbeiterin in ihrer misslichen Lage und die leeren Bettchen. Die Anführerin des Quartetts zog das Funkgerät aus ihrer Jackentasche und informierte den Mann am Empfang: „Wir kommen runter.“

Sie liefen los, jeder der Männer zwei Taschen tragend, während sie den Revolver in der rechten Hand hielt und ihren Begleitern mit der linken die Tür des Treppenhauses öffnete. Sie nahmen denselben Weg zurück, den sie gekommen waren.

Der Schatten hob sein Fernglas an die Augen und beobachtete einige Sekunden lang die schwach befahrene Straße, er hatte eine Bewegung im Dunkeln ausgemacht. Jetzt ging es darum, festzustellen, ob Gefahr drohte. Schließlich ließ er das Fernglas wieder sinken, nur ein alter Mann, der anscheinend nicht schlafen konnte und zu dieser nächtlichen Stunde seinen Hund Gassi führte. Keine Gefahr.

Er trat wieder einen Schritt zurück und drückte sich in die Hecke, die zu dieser Jahreszeit laublos den weitläufigen, stockdunklen Parkplatz umsäumte. Nun war er wieder so gut wie unsichtbar.

Die einzigen Lichtquellen in dieser bewölkten, kalten Winternacht schafften es nicht, die Dunkelheit so weit zu durchdringen, als dass er sich hätte große Sorgen machen müssen. Es gab nur vier Straßenlaternen, die in 20 bis 50 Meter Entfernung traurig vor sich hin leuchteten. Unter einer von ihnen hielt der nächtliche Spaziergänger kurz an und gab seinem Dackel die Gelegenheit, sein Bein zu heben.

Des Weiteren brannte über dem Eingang des großen, mehrstöckigen Gebäudes, das er seit mehreren Stunden beobachtete, eine Lampe, aber auch ihr Lichtschein reichte nicht bis in sein Versteck. Schließlich waren da noch die im Boden eingelassenen Energiesparbirnen, die zu beiden Seiten die Auffahrt zur Notaufnahme säumten. Sie dienten nachts den Fahrern der Rettungsfahrzeuge zur Orientierung, genau wie das über dem Rolltor angebrachte Leuchttransparent mit dem von zwei roten Kreuzen flankierten Wort „Notaufnahme“, unter dem die Fahrzeuge in das Gebäude hinein fuhren, um ihre Patienten abzuliefern. Auch diese beiden Lichtquellen stellten für ihn keine Gefahr dar.

Der Rest des Geländes lag aus Kostengründen von 23 Uhr abends bis fünf Uhr morgens im Dunkeln, was ihm sehr gelegen kam.

Er hielt sich seit 22 Uhr in der näheren Umgebung auf, erst war er weiträumig um die Klinik spaziert, um die Lage zu sondieren, später gegen Mitternacht hatte er seinen Posten im Dunkel der Hecke bezogen. Diesen Platz hatte er sich bereits vor einigen Tagen, als er das Krankenhaus ausgekundschaftet hatte, ausgesucht. Von hier, das hatte er vorige Woche festgestellt, war sein Überblick am besten. Während er selbst im Dunkeln verschwand, lag alles, was er beobachten musste, hell erleuchtet vor ihm.

Seine Aufgabe bestand darin, den Bereich abzusichern, den sein Komplize im Krankenhaus nicht überwachen konnte, er würde ihn bei aufkommender Gefahr über Funk warnen und ihm somit gemeinsam mit seinen Komplizen eine rechtzeitige Flucht ermöglichen. Er selbst jedoch bekam von den Vorgängen im Klinikum nichts mit, denn sein Funkgerät war auf Stumm geschaltet. Die Gefahr, dass das Gerät im falschen Moment losquakte und damit ihn und seinen Standort verriet, war einfach zu groß.

Der Mann hinter dem Empfangspult steckte die Zeitschrift ein, während er aufstand. Die würde er später entsorgen, sie war über und über mit seinen Fingerabdrücken übersät. Er zog seine schwarze Sturmhaube, die dunkle Jacke und die Handschuhe wieder an und wischte mit einem mitgebrachten Tuch den Tisch und den Stuhl gründlich ab. Sonst, darauf hatte er penibel geachtet, hatte er ohne Handschuhe nichts angefasst. Anschließend ging er zur Eingangstür und sah durch die Scheiben nach draußen, während er auf seine Komplizen aus dem fünften Stock wartete. Soweit er die Sache von hier überblicken konnte, schien im Außenbereich alles ruhig zu sein, es war kein Mensch zu sehen, auch der Außenposten hatte nichts Verdächtiges gemeldet. So weit, so gut.

Geräusche hinter ihm kündigten das Erscheinen seiner Komplizen an, er warf einen Blick über die Schulter und sah sie kommen. Er griff nach oben und entriegelte die Schiebetür. Fünf Sekunden später verließen sie gemeinsam das Krankenhaus und verschwanden in der Dunkelheit.

Schwester Veronika rollte sich um die eigene Achse, was angesichts ihrer misslichen Lage kein leichtes Unterfangen war. Sie lag auf dem penibel sauberen Fußboden, ihre Hände fest mit der Rückenlehne des Stuhls verbunden. Ihr lädiertes Handgelenk pochte im Rhythmus ihres Herzschlages und schickte Wellen dumpfen Schmerzes durch ihren Körper, der Schmerz wurde noch durch die Plastikfesseln verstärkt, die ihr tief ins geschwollene Fleisch schnitten. Dass sie wegen des mit Klebeband zugeklebten Mundes nur noch durch die Nase atmen konnte, vereinfachte ihren Versuch, zur Tür zu kommen, auch nicht gerade. Sie wusste, dass die Tür abgeschlossen war, sie hatte gehört, wie der Schlüssel im Schloss gedreht wurde. Aber sie musste etwas tun, denn sonst konnte es Stunden dauern, bis man sie fand, denn Schichtwechsel war erst um sechs Uhr.

Noch drei oder vier Umdrehungen, dann war sie am Ziel. Im Augenblick lag sie auf den Knien, die Stirn auf den Boden gepresst, und rang nach Luft. Schweiß lief ihr von der Stirn und tropfte auf den Boden.

Nicht zum ersten Mal in den letzten Minuten dachte sie an die junge Lernschwester, die heute Nacht mit ihr Dienst tat. Was hatten die Kerle mit ihr gemacht? Lena war ein sehr gewissenhaftes Mädchen, sie hätte auf das Poltern des umgestürzten Stuhls reagiert, wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre. Und was hatten die Maskierten mit den Babys vor? Sie musste sich beeilen.

Sie ließ sich zur Seite fallen, wieder schlug die Stuhlstrebe auf ihr Handgelenk, zusätzlich schlug ihr die Rückenlehne schmerzhaft auf den Oberarmmuskel. Sie würde morgen voller blauer Flecken sein, noch zwei Umdrehungen, vielleicht drei. Sie schloss die Augen, holte tief Luft und brachte die Prozedur hinter sich.

An der Tür angekommen, begann sie, mit dem Stuhl dagegen zu stoßen, doch das verursachte nicht so viel Lärm, wie sie sich erhofft hatte. Verzweifelt sah sie sich in dem Zimmer um, sie brauchte eine Idee.

Plötzlich sah sie sie deutlich vor sich, die Lösung, nach der sie suchte. Allerdings bedeutete ihre Lösung auch, dass sie wieder zurück in die Mitte des Raumes musste. Wieder schloss sie die Augen, schwer atmend und schwitzend bereitete sie sich auf die nächsten Schmerzen vor. Sie nahm den gleichen Weg zurück.

Wieder in der Zimmermitte angekommen, schob sie ihre Füße unter das erste Kinderbett, das sie erreichen konnte. Trotz ihrer an den Stuhl gefesselten Beine schaffte sie es, den Metallrahmen des Bettes ein wenig anzuheben. Gut, das Bett war nicht so schwer, wie sie befürchtet hatte. Sie entspannte ihre Muskeln und versuchte, Kraft zu sammeln. Sie schloss ihre Augen, zählte bis drei und spannte alle ihre Muskeln an, vom Nacken bis zu den Waden. Hob dann ihr Gesäß mit Schwung an, als wolle sie eine Rolle rückwärts machen. Ein Ruck, doch es reichte nicht, das Bett hob sich nur ein paar Zentimeter und kam dann wieder auf seinen Beinen zum Stehen. Wieder schloss sie die Augen. Zweiter Versuch, dachte sie und wiederholte ihre Anstrengung, wie bei einem Trainingsgerät im Fitnessstudio. Fast, aber es reichte noch nicht ganz. Komm schon, dachte sie, alle guten Dinge sind drei. Schweiß tropfte von ihrer Stirn auf den Boden, lief ihr teilweise in die Augen, sodass sie sie wieder schließen musste, trotzdem setzte sie wieder an, mit noch mehr Kraft, noch mehr Schwung. Und diesmal gelang es ihr, sie hob das Metallgestell über den Kipppunkt und der Rest wurde von der Schwerkraft erledigt. Laut scheppernd schlug das Bett auf den Boden auf, die Matratze und das Kissen fielen heraus. Doch das war unwichtig, das Einzige, was zählte, war Krach. Zum ersten Mal freute sie sich über Krach auf der Station. Herrlich. Durchatmen, zweimal, dreimal, viermal, dann bewegte sie sich zum nächsten Bett.

Der Mann, der sich im Dunkel der Hecke aufhielt, stampfte leise mit den Füßen auf, er versuchte, gegen die Kälte anzukämpfen, die ihm seit Stunden langsam, aber kontinuierlich in die Knochen kroch. Er sehnte sich nach einer Zigarette und einer heißen Tasse dampfendem Kaffee. Doch das eine durfte er nicht wegen der Glut, die ihn verraten würde, und das andere hatte er nicht dabei. Bald, tröstete er sich, bald.

Endlich tat sich etwas, er bemerkte Bewegung hinter der gläsernen Eingangstür der Klinik. Er hob sein Fernglas an die Augen und visierte den Eingang an. Mit dem Zeigefinger regulierte er die Schärfe des Fernglases und entdeckte seine vermummten Komplizen, die gerade aus dem Gebäude schlüpften und sich schnellstmöglich aus dem Bereich des Lichtes und der Kamera bewegten.

Der Mann im Schatten folgte mit seinem Glas den Bewegungen seiner Kumpanen und begleitete sie so zu ihren Fahrzeugen.

Zuerst liefen die fünf zu einem weißen Transporter, einem Renault Master, der am äußersten Rand des Parkplatzes stand, öffneten die seitliche Schiebetür und legten vorsichtig die sechs dunkelblauen Taschen auf den Boden der Ladefläche. Anschließend setzte sich einer der Männer hinters Lenkrad und steckte den Zündschlüssel ins Lenkradschloss, während die Frau und ein weiterer Komplize hinten zu ihren Opfern stiegen. Einer der beiden Draußengebliebenen schloss die Schiebetür und entfernte sich mit seinem Kollegen. Ihr Ziel war ein mausgrauer Skoda Fabia, der sich am anderen Ende des Parkplatzes befand. Das Aufleuchten der Blinker, als die Fernbedienung des Skoda betätigt wurde, konnte der Mann im Dunkeln auch ohne Fernglas erkennen. Sekunden später verließ der Wagen den Parkplatz, dicht gefolgt von dem Transporter.

Lautlos verstaute er sein Fernglas in dem mitgebrachten Rucksack und setzte sich in Bewegung, auch für ihn wurde es nun Zeit zu verschwinden. Sein Auto stand nur zehn Gehminuten entfernt.

Kapitel 2

Der Schweiß rann ihm über den Rücken und durchnässte das T-Shirt, das er unter seiner Joggingjacke trug. Seine Atmung begann allmählich stoßweise zu gehen. Sein Pulsschlag, erhöht durch die Anstrengung, wurde noch schneller. Über die Hälfte seiner Laufstrecke hatte er bereits hinter sich gebracht und kämpfte nun mit dem steilen Anstieg, der den Beginn des letzten Drittels markierte. Der breite Weg wurde seit einigen Minuten immer schmäler, bald würde er nicht mehr als ein Trampelpfad sein. Immer öfter streiften ihn die Äste der Sträucher, die den Pfad flankierten, als würden sie nach ihm greifen. Seine Atemluft kondensierte, als sie seine Lungen verließ und auf die kalte Umgebungsluft traf, der leichte Nieselregen der vergangenen Nacht hatte aufgehört und die Sonne kam zum Vorschein. Das trockene, sonnige Wetter, das der Wetterbericht für heute vorhergesagt hatte, war auch der Grund dafür, dass er sich entschlossenen hatte, alleine laufen zu gehen, nachdem sein Freund und Arbeitskollege Mario gestern Abend abgesagt hatte.

Noch 500 Meter, dann hatte er die Bergkuppe erreicht. Ein kurzer Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass er ein wenig hinter seiner Wunschzeit lag, er würde sich auf dem Bergabstück sputen müssen. Er erhöhte seine Geschwindigkeit, holte alles aus sich heraus, erreichte die Bergkuppe und sprang, wie schon hunderte Male in den letzten fünf Jahren, über die große Baumwurzel, die in den schmalen Weg hineinragte. Er konzentrierte sich darauf, bei der Landung nicht auszurutschen, doch dazu kam es erst gar nicht. Sein rechter Fuß verfing sich in der Baumwurzel und bremste abrupt seine Vorwärtsbewegung. Physik und Schwerkraft taten das Übrige und Michael Sanders schlug hart mit dem Gesicht voran auf dem zum Teil gefrorenen Waldboden auf. Das Schlimmste wurde zum Glück durch seine Reflexe verhindert, die dafür sorgten, dass er beide Arme hochriss, trotzdem schlitterte sein Gesicht einige Zentimeter über den Boden.

Leicht benommen von dem harten Aufschlag blieb er einige Sekunden liegen, bevor er sich in eine sitzende Position brachte.

„Scheiße“, fluchte er laut und betastete vorsichtig sein Gesicht. Zwischen seinem linken Mundwinkel und seinem linken Ohr hatte er sich ein paar Schrammen zugezogen, die quer über seinen Wangenknochen verliefen und leicht bluteten. Sie schienen jedoch nicht besonders tief zu sein, auch die Abschürfungen an seinen Händen waren harmlos.

Seine Sporthose war im Bereich des linken Knies zerrissen und durch das Loch konnte er auch dort eine kleine blutende Wunde erkennen.

„Scheiße“, wiederholte er, während er aufstand.

Vorsichtig ging er ein paar Schritte, beugte und streckte sein Knie, doch bis auf die Schürfwunden schien alles in Ordnung zu sein. Glück gehabt. Die Lust aufs Joggen jedoch war ihm für heute vergangen, also machte er sich gehend, oder besser gesagt humpelnd, auf den Rückweg zu seinem Auto, das in rund zwei Kilometern Entfernung auf einem Waldparkplatz stand. Er hatte noch keine hundert Meter zurückgelegt, als sein Handy, das er in der Hosentasche der Jogginghose verstaut hatte, summte. Umständlich fischte er es hervor und sah auf das Display. Als er sah, wer ihn da anrief, runzelte er kurz die Stirn. Es war unüblich, dass ihn sein Chef an seinem freien Tag störte.

„Moin, Klaus“, meldete er sich und blieb auf dem Weg stehen, damit er seinen Vorgesetzten besser verstehen konnte. Das Netz war in diesem Teil des Waldes nicht besonders gut.

„Guten Morgen. Sorry, wenn ich dich störe, aber ich brauche dich und Mario sofort in Neunkirchen. Ich bin bereits auf dem Weg dorthin.“ Wieder runzelte Michael die Stirn. Wenn es unüblich war, dass sein Chef ihn in seiner Freizeit anrief, dann war es regelrecht seltsam, dass er sich auf dem Weg zu einem Einsatzort befand. Klaus Decker beteiligte sich in der Regel nie an Außeneinsätzen, ihm unterstanden sämtliche Fachabteilungen des saarländischen Landeskriminalamtes und seine Arbeit bestand hauptsächlich darin, die Tätigkeiten dieser Abteilungen zu koordinieren. Zum Beispiel stellte er eine Mordkommission zusammen, wenn eine benötigt wurde. Im kleinsten Flächenbundesland Deutschlands, mit seinen knapp einer Million Einwohnern, war Mord ein relativ seltenes Verbrechen, und wenn dann mal doch einer geschah, handelte es sich in der Regel um eine Tat, deren Täter im näheren Umfeld des Opfers zu finden war und die somit relativ schnell aufgeklärt wurde. Aus diesem Grunde, und natürlich aus Kostengründen, unterhielt das kleine Saarland keine ständige Mordkommission, wie das vielleicht andere Bundesländer taten, sondern stellte von Fall zu Fall eine zusammen.

Außerdem vertrat Kriminaloberrat Decker die Behörde nach außen hin gegenüber der Politik und der Presse.

„Ich bin gerade im Wald beim Laufen und …“

„Vergiss dein Training, geh duschen und hol Mario ab. Ich will euch in einer Stunde vor Ort haben“, unterbrach ihn sein Chef.

„Was ist eigentlich passiert?“ wollte Michael wissen.

„Eine ganz große Schweinerei“, antwortete sein Chef aus dem Auto heraus. „Aus dem Sankt Hildegard Krankenhaus wurden sämtliche Neugeborenen entführt.“

„Wie bitte?“, fragte Michael verblüfft.

„Viel mehr weiß ich auch noch nicht. Hol Mario ab, beeilt euch.“

Die Leitung war tot, Klaus Decker hatte aufgelegt.

Der 33-jährige Kriminalkommissar stand mit seinem Smartphone in der Hand da und versuchte das soeben Gehörte einzuordnen. Wer zum Geier stahl sämtliche Babys aus einem Krankenhaus? Wozu?

Die Entführung eines Neugeborenen kam schon mal vor, in der Regel von einer geistig verwirrten Person oder einer Frau, deren Kinderwunsch nicht erfüllt wurde. Aber gleich alle Babys?

Er tippte auf den Telefonbucheintrag seines Kollegen und wartete darauf, dass die Verbindung zustande kam. Zwei ältere Damen gingen mit ihren angeleinten Pudeln an ihm vorbei und beäugten ihn misstrauisch, wie er da stand, mit seinen Verletzungen an Händen und Gesicht. Er lächelte die Frauen an und grüßte freundlich.

„Moin, alter Mann, schon müde?“ hallte es ihm plötzlich aus seinem Handy entgegen.

„Ach, frag nicht“, antwortete Michael, während er wieder die Wunde in seinem Gesicht betastete. „Weißt du schon Bescheid?“

„Worüber?“, fragte Mario di Vincenzo, offensichtlich hatte ihr Chef nur ihn informiert.

„Es gibt Arbeit, ich bin in einer Dreiviertelstunde bei dir.“

„Ganz sicher nicht, ich habe heute frei und fahre in zehn Minuten los, nach Belgien an den Strand.“

„Im November?“

„Im November!“

„Ich glaube dir kein Wort.“

„Das ist mir egal, ich kann an meinem freien Tag machen, was ich will.“

„Du hast nicht mehr frei“, korrigierte ihn Michael und setzte ihn dann kurz ins Bild.

„Okay“, seufzte Mario schicksalsergeben. „Wenn das so ist, dann fahre ich halt im Sommer an den Strand, bis gleich.“

Michael steckte sein Telefon ein und setzte sich wieder, diesmal in einem leicht humpelndem Trab, in Bewegung. Er musste schnellstmöglich zu seinem Fahrzeug. Vierzig Minuten später fuhr er umgezogen und frisch geduscht vor dem Haus vor, in dem sein Freund und Kollege wohnte. Mario stand bereits auf dem Bürgersteig und wartete auf ihn. Er lief um die Motorhaube des roten Lancia Delta herum und stieg auf der Beifahrerseite ein. Das mit einem Magnetfuß auf dem Wagendach befestigte Blaulicht ließ blaue Lichtblitze über Marios Gesicht zucken. Kaum saß er im Sitz, schaltete Michael das in seinem Auto fest installierte Martinshorn hinzu und fuhr los.

„Hattest du eine Schlägerei?“, wollte sein Kollege wissen, als er die Kratzer in seinem Gesicht sah.

„So etwas ähnliches“, antwortete Michael, während er sich in den fließenden Verkehr einfädelte.

„Hast du wenigstens gewonnen?“

Kurz fasste Michael zusammen, wie er sich die Verletzungen zugezogen hatte.

„Man kann dich auch keine Minute alleine lassen. Vielleicht solltest du in deinem Alter nur noch Sportarten betreiben, die nicht so gefährlich sind“, schlug Mario vor. „Zum Beispiel Schach.“

Er war knapp ein Jahr jünger als sein Kollege, was er Michael immer wieder unter die Nase rieb, indem er ihn „alter Mann“ nannte. Genau wie Michael war auch er Kriminalkommissar, hatte allerdings weniger Dienstjahre auf dem Buckel, was Michael zu seinem Vorgesetzten machte.

Seinen italienischen Namen verdankte Mario seinem Vater, einem aus Sizilien stammenden Eisverkäufer, der 20 Jahre lang mit einem selbst zum Eisauto umgebauten, buntbemalten Transporter durch saarländische Straßen gefahren war und seine Produkte an den Mann, beziehungsweise an das Kind gebracht hatte.

Da er eine deutsche Mutter hatte, besaß er die doppelte Staatsbürgerschaft und durfte somit zur Polizei, da er als deutscher Staatsbürger galt.

Mario war etwas kleiner als Michael, er maß knapp 1,70 Meter, hatte dunkelbraune Augen und schwarze Locken. Die Gene seiner sizilianischen Verwandtschaft hatten bei ihm voll durchgeschlagen. Er griff nach dem Haltegriff über dem Seitenfenster und fragte: „Warum stiehlt jemand Babys aus einem Krankenhaus?“, während Michael um ein in zweiter Reihe stehendes Taxi herumfuhr und damit den Gegenverkehr zum Anhalten zwang.

„Um sie zu verkaufen“, mutmaßte Michael.

„Glaub ich nicht“, entgegnete Mario, als sein Kollege gerade am Ludwigsparkstadion in Richtung A623 vorbeifuhr und prompt von dem dort fest installierten Blitzer erfasst wurde. „Es gibt weniger riskante Möglichkeiten, an kleine Kinder ranzukommen.“

Michael sah auf den Tacho, 105 km/h bei erlaubten 50. Mario umklammerte den Griff noch fester, als er die Absicht seines Kollegen erriet. Michael setzte auf der langen, geraden Straße zu einem Überholmanöver an und beschleunigte seinen roten Flitzer auf über 150 km/h.

„Wir werden sehen“, meinte Michael, der nun auf die Autobahn auffuhr und den Wagen noch stärker beschleunigte.

„Wäre es sehr schlimm, wenn wir lebend in Neunkirchen ankämen?“, erkundigte sich Mario, während er den Griff am Wagendach noch fester umklammerte.

Ein Blick auf sein TomTom zeigte Michael, dass er neun Kilometer der A623 folgen musste, um dann auf die A8 zu wechseln. Die Frage seines Kumpels ignorierend beschleunigte er weiter.

Als sie einige Minuten später auf den Krankenhausparkplatz fuhren, hob ein uniformierter Polizist das blauweiße Absperrband hoch, mit dem der Tatort abgesperrt war, damit der Lancia darunter durchfahren konnte.

Michael ließ die Seitenscheibe seines Wagens herunter und erkundigte sich bei dem Beamten nach dem Weg zum Tatort. Der Kollege zeigte in die entsprechende Richtung. Das örtliche Polizeirevier hatte offensichtlich alles aufgeboten und hierher beordert, was es aufzubieten hatte. Mehrere Streifenwagen standen mit kreisenden Blaulichtern auf dem Krankenhausgelände herum und rund ein Dutzend Beamte lief umher und sicherte den Tatort. Sie hielten Schaulustige und Reporter auf der anderen Seite der Absperrung. Etwas abseits parkte Michael sein Fahrzeug und die beiden Polizisten stiegen aus. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Haupteingang der Klinik. Sie ignorierten die Rufe der Presseleute, die sie von früheren Fällen kannten, die wissen wollten, was hier eigentlich passiert war. Offensichtlich war noch nichts von den Vorkommnissen im Krankenhaus nach außen gedrungen. Aber Sanders wusste, dass sich das bald ändern würde, sechs entführte Säuglinge waren unmöglich geheim zu halten.

„Saukalt“, murmelte Mario vor sich hin, während er den Reißverschluss seiner Jacke zuzog. In den letzten Tagen hatten die Temperaturen fast permanent im frostigen Bereich gelegen, was für November ungewöhnlich war.

„Jammer nicht, die hält das Wetter auch nicht davon ab, dumme Fragen zu stellen“, meinte Michael und deutete mit seinem Kopf auf die Journalisten, die mit ihren Kameras hinter den Absperrbänder standen, die uniformierten Kollegen bedrängten und alles fotografierten, was ihnen vor die Linse kam.

„Die kommen ja auch nicht aus dem sonnigen Sizilien“, kommentierte Mario.

„Du auch nicht“, sagte Michael. „Soweit ich weiß, wurdest du in Riegelsberg geboren, und als ich das letzte Mal dort war, lag der Ort noch im Saarland.“

Nachdem sie dem Uniformierten am Eingang ihre Ausweise gezeigt hatten, betraten sie das Krankenhaus.

Drinnen herrschte reges Treiben, ein gutes Dutzend Beamte war damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Männer und Frauen in weißen Overalls nahmen Fingerabdrücke von diversen Oberflächen ab, Klebebandstreifen und zerschnittene Kabelbinder, die auf dem Boden verstreut lagen, wurden fotografiert und fürs Labor eingetütet. Überall standen gelbe Plastikaufsteller mit schwarzen Zahlen darauf, mit denen die Leute der Spurensicherung die gefundenen Hinweise durchnummerierten.

Mario entdeckte ihren Vorgesetzten als erster. Klaus Decker stand mit zwei weiteren Männern zusammen in einer Ecke der weitläufigen Eingangshalle und war mit ihnen in ein Gespräch vertieft. Als er seine Mitarbeiter sah, winkte er sie zu sich heran. Mario tippte seinen Kollegen am Arm an, der suchend in der Eingangshalle stehen geblieben war, wies mit dem Kinn in die Richtung, in der er ihren Chef entdeckt hatte, und ging voraus. Michael folgte.

„Das sind meine beiden Mitarbeiter Michael Sanders und Mario di Vincenzo“, stellte Klaus Decker die Neuankömmlinge vor.

Die Männer schüttelten sich die Hände, während sich die beiden Fremden als Kriminaloberkommissar Peter Wegener vom hiesigen Kriminaldauerdienst und Karl Drilling von der Krankenhausverwaltung vorstellten.

„Was ist denn mit deinem Gesicht passiert?“, wollte Decker wissen, der seinen Mitarbeiter gestern noch unversehrt gesehen hatte.

„Er hatte gestern Abend ein Rendezvous, und dann seine Begleiterin im Restaurant gebeten, die Rechnung zu übernehmen“, scherzte Mario und erntete dafür zwei strafende Blicke. Peter Wegener hingegen schien die Sache witzig zu finden, denn er grinste Mario an.

„Ich kann einen Arzt rufen lassen, der sich die Wunden mal ansieht“, schlug Drilling vor, nachdem Michael von seinem morgendlichen Missgeschick berichtet hatte. Doch der Polizist lehnte dankend ab, also begann Klaus Decker, seine beiden Ermittler über den bisher bekannten Tatablauf zu informieren.

„Also waren es mindestens vier Täter?“ stellte Michael fest, nachdem sein Chef mit seinen Ausführungen geendet hatte.

„Die Schwester, die im Säuglingszimmer überwältigt wurde, spricht jedenfalls von vier Tätern, davon mindestens eine Frau. Der Pförtner und die Lernschwester sprechen von zwei Tätern. Ich gehe sogar davon aus, dass es mehr als vier waren, das werden wir anhand der Aufnahmen der Überwachungskameras feststellen können“, warf Peter Wegener ein. „Überwachungskameras?“ fragte Mario hoffnungsvoll.

„Alle Eingänge sind videoüberwacht“, antwortete Wegener, und wies in die Richtung, in der sich die Kamera, die den Haupteingang sicherte, befand. „Allerdings haben die Mitarbeiter des Krankenhauses aus Datenschutzgründen keinen Zugriff auf die Bilder. Herr Drilling hat vorhin mit der Sicherheitsfirma telefoniert, sie hat ihren Sitz in Trier, einer ihrer Mitarbeiter ist auf dem Weg und müsste jeden Moment hier sein.“

„Welche Maßnahmen haben sie noch eingeleitet?“, wollte Michael von Peter Wegener wissen, während er den Mann vom KDD unauffällig musterte und einzuschätzen versuchte. Wegener war etwas älter als er selbst, Brillenträger und schlecht gekleidet. Seine Jeans waren ihm zu weit, dafür sein Pullover unter der grauen Regenjacke zu eng. Er hatte gut 20 bis 25 Kilogramm Übergewicht bei einer Größe von etwa 1,85 Metern. Im Grunde war er das genaue Gegenteil von ihm und seinem Kollegen Mario, die auf ihr Aussehen achteten und sich durch regelmäßige, meistens gemeinsam verbrachten Sporteinheiten fit hielten.

„Viel konnten wir bisher nicht tun“, antwortete Wegener. „Es hat fast eine halbe Stunde gedauert, bis nach der Flucht der Täter ein Notruf abgesetzt wurde. Vom Eintreffen des ersten Kommandos vor Ort, das zuerst alle Geiseln befreit und sich dann einen Überblick verschafft hatte, bis zu den ersten Fahndungsmaßnahmen verging wieder eine gute halbe Stunde. Mit den ganzen Müttern, deren Kinder entführt worden waren, muss hier ein riesiges Tohuwabohu geherrscht haben. Die Autobahn ist nur zwei Minuten entfernt, in einer Stunde entsteht da locker ein Suchradius von über 120 Kilometern.“ Er hob entschuldigend die Hände.

Der Kollege hatte recht, erschwerend kam noch hinzu, dass sich in dem genannten Radius zwei Bundesgrenzen, zu Frankreich und Luxemburg, und eine Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz befanden. Michael war sich sicher, dass die Täter längst über alle Berge waren.

„Trotzdem“, ergänzte Wegener. „Habe ich eine Fahndung nach Fahrzeugen eingeleitet, die groß genug sind, um fünf Personen mitsamt Gepäck aufzunehmen. Das dürften in der Regel Transporter, Vans, Kombis und SUVs sein, davon gibt es aber mit Sicherheit tausende. Wir konzentrieren uns auf Fahrzeuge, die nicht ins Straßenbild passen. Vielleicht haben wir ja Glück.“

Letzteres sagte er allerdings, ohne wirklich daran zu glauben.

Kommissar Zufall, der in Presse und Literatur häufig erwähnt und gelobt wurde, war ein sehr unzuverlässiger Kollege, der nur selten etwas zur Lösung eines Falles beisteuerte.

„Wer hat die Polizei gerufen?“, wollte Mario wissen.

„Eine Patientin“, schaltete sich der Mann von der Krankenhausverwaltung ins Gespräch ein. „Eine junge Frau, die heute per Kaiserschnitt gebären soll. Sie hat den Lärm gehört, den Schwester Veronika veranstaltet hat, um auf sich aufmerksam zu machen, und wollte wissen, was er zu bedeuten hatte.“

„Wo sind die betroffenen Eltern jetzt?“

„In einem unserer Konferenzräume, oben im sechsten Stock. Einer unserer Ärzte kümmert sich mit zwei Schwestern um sie. Die armen Leute sind total verstört, sie stehen zum Teil unter Schock.“

„Das kann man ihnen wohl kaum verübeln“, meinte Michael.

„Die Angestellten, die Opfer der Bande wurden, haben wir getrennt untergebracht, jeden für sich“, ergänzte Wegener die Ausführungen des Krankenhausvertreters. „Auch sie werden medizinisch versorgt. Zum Glück sind ihre körperlichen Verletzungen recht harmlos, der Nachtportier hat eine geschwollene Lippe und Quetschungen von den Kabelbindern und Schwester Veronika hat sich beim Krach-Machen jede Menge blauer Flecken zugezogen. Die Ärmste besteht fast nur noch aus blauen Flecken, Prellungen, Schnitt- und Schürfwunden.“

„Was wissen wir bisher über die Opfer, ich meine die Säuglinge?“, fragte Mario.

„Bisher noch so gut wie nichts, außer …“

„Ich habe mir von unserem Sekretariat eine Namensliste der Neugeborenen ausdrucken lassen“, unterbrach Drilling den Beamten vom Kriminaldauerdienst und griff in die Innentasche seines Jacketts. Er zog ein gefaltetes Blatt Papier heraus und reichte es Mario.

KINDELTERN

Maike Saug – Kathrin und Klaus Saug

Oliver Meyer – Sibille und Sven Meyer

Philipp Otto Winter – Katherina und Bernd Winter

Ohne Namen –Monika und Ralph Ratzky

Muhamet Ösgu – Sira und Mustafa Ösgu

Jennifer Jung – Natalie und Peter Jung

„Die Namen sagen mir alle nichts“, bemerkte er.

„Also los, machen wir uns ein Bild aus erster Hand“, beschloss Michael und ging in Richtung Aufzug.

„Da ist noch etwas, das Sie vorher vielleicht wissen sollten“, bremste ihn sein Chef.

„Genau das wollte ich erwähnen, als mich Herr Drilling unterbrochen hat“, warf Wegener ein und bedachte den Verwaltungsmitarbeiter mit einem strafenden Blick, der besagte, er solle sich aus polizeiinternen Gesprächen heraushalten. Der Mann war ihm im Laufe des Morgens schon öfter ins Wort gefallen.

Michael blieb stehen und drehte sich langsam zu ihnen um. Sein Gefühl sagte ihm, dass jetzt der interessante Teil der Geschichte kam.

Klaus Decker blickte um sich, er vergewisserte sich, dass niemand in ihrer Nähe das nun Folgende mitbekam.

„Es geht um das Kind von Katherina und Bernd Winter, letzterer ist der Oberbürgermeister der Stadt Neunkirchen.“

Jetzt, da es Klaus Decker ansprach, kam ihm der Name plötzlich bekannt vor. Bernd Winter wurde gelegentlich in der regionalen Presse erwähnt.

„Und du meinst, es geht um ihn?“, vermutete Sanders.

„Vielleicht, wobei ich befürchte, dass die Probleme aus einer anderen Richtung auftauchen werden. Seine Frau Katherina ist eine geborene Weinmann.“

Plötzlich begann Michaels Kopfhaut zu kribbeln, als sich zwei Puzzleteile zusammenfügten. Er warf seinem Freund Mario einen vielsagenden Blick zu.

„Weinmann“, wiederholte Michael den Namen leise. „Weinmann, wie Otto Gregor Weinmann, unser Innenminister?“

„Exakt, sie ist seine Schwester.“

„Scheiße“, flüsterte Michael.

Also daher wehte der Wind. Dies erklärte natürlich vieles, vor allem die Anwesenheit Deckers vor Ort. Diese Ermittlung würde ein Alptraum werden, das wusste er jetzt schon, sie konnte seine gesamte zukünftige Karriere im Klo runterspülen.

„Ist er schon informiert?“, fragte Sanders schicksalsergeben.

„Seine Schwester hat ihn angerufen, noch bevor der erste Streifenwagen hier war“, antwortete Peter Wegener auf Michaels Frage.

Natürlich, dachte Sanders, wie sollte es auch anders sein? Langsam nahm die fünfköpfige Gruppe ihren Weg zu den Aufzügen wieder auf, um in den sechsten Stock zu fahren. Es wurde Zeit, mit den Zeugen zu reden. Mario drückte auf den Knopf, der eine Kabine nach oben anforderte, und kurz darauf kündigte ein Signalton die Ankunft des Fahrstuhls an. Die silbernen Türen öffneten sich, und gaben den Blick auf die leere Kabine frei, sie kamen jedoch nicht zum Einsteigen.

Durch die Schiebetüren des Haupteinganges, durch die letzte Nacht bereits die Verbrecher das Gebäude betreten hatten, kam ein ganzer Pulk Personen hereinmarschiert. Alle waren sie mit hellgrauen, gut sitzenden Anzügen gekleidet, die sich nur um Nuancen im Farbton unterschieden. Im Gegensatz dazu trug jeder eine andersfarbige Krawatte, wie Karatekämpfer, die bei ihren Wettkampfanzügen unterschiedliche Gürtelfarben trugen, um den Grad ihres Könnens zu zeigen. Nur die einzige Frau in der Gruppe trug eine andersfarbige Kleidung, als wolle sie sich von ihren männlichen Kollegen deutlich abheben. Ihr Kostüm war dunkelblau, ihre Schuhe hochhackig, das lange Haar zu einem strengen Knoten gebunden, die Brille in einem dezenten Rot.

Allen voran schritt der große Zampano persönlich, der Mann, den sie hier überhaupt nicht gebrauchen konnten. Sofort hatte der saarländische Innenminister die Gruppe an der Fahrstuhltür entdeckt und kam zielstrebig auf sie zu. Er hatte Klaus Decker wiedererkannt, sie waren sich im Laufe der Jahre auf diversen Veranstaltungen begegnet.

„Gibt es neue Erkenntnisse? Haben Sie meinen Neffen bereits gefunden?“, polterte er durch das halbe Krankenhaus.

Toll, dachte Decker, häng es doch an die große Glocke.

Otto Gregor Weinmann war 67 Jahre alt, über 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er hatte volles, welliges graues Haar, buschige Augenbrauen und eine überdurchschnittlich große Hakennase, von der er mit einem noch größeren, gezwirbelten Schnauzbart abzulenken versuchte. Seine Augen waren grau und fixierten jeden, mit dem er sprach, ganz so, als wolle er in dessen Gedanken eindringen.

Weinmann galt als sehr unangenehme Person, er war laut, rechthaberisch, cholerisch und streitsüchtig. Es gab kaum jemanden in seiner Umgebung, mit dem er nicht mindestens einmal juristisch aneinandergeraten war. Er war bestimmt niemand, den man als Nachbarn haben wollte.

Seit sieben Jahren im Amt, hatte er sich den Ruf eines harten Hundes, der keine Gnade kannte, erarbeitet.

„Guten Morgen, Herr Minister, wir sind auch gerade erst eingetroffen“, antwortete Klaus Decker.

„Das mag ja sein, aber es beantwortet meine Frage nicht“, stellte Weinmann fest.

Arschloch, dachte der Polizist, antwortete jedoch: „Nein, wir haben Ihren Neffen noch nicht gefunden, die Tat ist erst wenige Stunden her und wir sind noch dabei, die Spurenlage zu sondieren. Wir wollten gerade nach oben fahren und mit der Zeugenvernehmung beginnen.“

„Ist Staatsanwalt Zwiebel schon da?“, wollte der Innenminister wissen.

„Ich habe ihn noch nicht gesehen“ antwortete Decker.

„Na dann mal los“, sagte der Minister, ging durch die Gruppe der Polizisten hindurch und betrat als Erster die Fahrstuhlkabine.