10,99 €

Mehr erfahren.

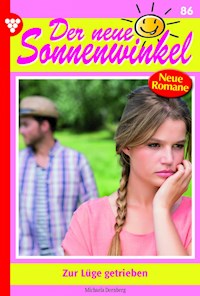

- Herausgeber: Martin Kelter Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der neue Sonnenwinkel

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Im Sonnenwinkel ist eine Familienroman-Serie. Schauplätze sind der am Sternsee gelegene Sonnenwinkel und die Felsenburg, eine beachtliche Ruine von geschichtlicher Bedeutung. Mit Michaela Dornberg übernimmt eine sehr erfolgreiche Serienautorin, die Fortsetzung der beliebten Familienserie "Im Sonnenwinkel". Michaela Dornberg ist mit ganzem Herzen in die bezaubernde Welt des Sonnenwinkels eingedrungen. Sie kennt den idyllischen Flecken Erlenried und die sympathische Familie Auerbach mit dem Nesthäkchen Bambi. Keine Leseprobe vorhanden. E-Book 1: Ein Unfall für die Liebe E-Book 2: Ein Geschenk des Himmels E-Book 3: Roberta schwebt auf Wolke 7 E-Book 4: Ein kleines Mädchen hat Heimweh E-Book 5: Leichtsinn raubte ihr das Glück E-Book 6: Wenn eine Ärztin liebt

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 880

Ähnliche

Inhalt

Ein Unfall für die Liebe

Ein Geschenk des Himmels

Roberta schwebt auf Wolke 7

Ein kleines Mädchen hat Heimweh

Leichtsinn raubte ihr das Glück

Wenn eine Ärztin liebt

Der neue Sonnenwinkel – Jubiläumsbox 3 –

E-Book 13-18

Michaela Dornberg

Ein Unfall für die Liebe

Das Leben kann so spannend sein

Roman von Michaela Dornberg

Gerda Schulz war wie gelähmt. Sie wusste nicht, was es war, was sich da in ihrem Inneren abspielte – waren es Angst und Entsetzen? Sie hatte keine Ahnung, aber eines wusste sie, sie war nicht allein im Haus!

Sie hatte noch das scheppernde Geräusch in ihrem Ohr, das eindeutig das Indiz dafür war, dass jemand etwas unachtsam heruntergerissen hatte.

Sie konnte jetzt nicht schicksalsergeben darauf warten, was nun kommen würde. Sie war eine Kämpferin und war schon durch mehrere Höllen gegangen. Sie riss sich zusammen, schlich sich leise in die Küche, und dort nahm sie vorsichtig eines der beiden Küchenmesser in die Hand. Mit dem Messer bewaffnet lief sie an den Ort, von dem das Geräusch gekommen war, ins Wohnzimmer. Und richtig, eine große Vase war heruntergefallen, die jemand hier im Haus zurückgelassen hatte und die Leonie unbedingt aufgestellt haben wollte.

Um die Vase war es nicht schade, Gerda fand sie hässlich. Aber sie hatte sicher und fest auf einer Anrichte gestanden, und wenn sie nun zertrümmert auf dem Boden lag …

Gerda blickte sich suchend um.

Es war nichts zu sehen, sie ging zur Diele, lief zur Haustür, die war abgeschlossen. Sie inspizierte die Fenster, alle waren geschlossen, keines war beschädigt.

Gäbe es nicht die zertrümmerte Vase, wären ihr jetzt Zweifel gekommen. Die Scherben sprachen eine deutliche Sprache.

Gerda ging ins Obergeschoss, in den nicht möblierten Zimmern war nichts zu sehen, sie inspizierte ihr spärlich eingerichtetes Schlafzimmer, nichts. Jetzt gab es nur das Zimmer von Leonie. Die Tür war nur angelehnt, Gerda machte die Tür ganz auf, ging hinein und blieb wie angewurzelt stehen.

Mitten auf Leonies Bett hatte es sich eine schwarze Katze mit funkelnden grünen Augen bequem gemacht und sah ihr neugierig entgegen.

Gerda verspürte ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung.

Es gab keinen Einbrecher, es gab niemanden, der ihr Böses wollte.

Eine Katze …

Beinahe hätte sie angefangen hysterisch zu lachen, wenn sie daran dachte, welche Angst sie hatte, welches Entsetzen sie beim Klirren des Glases verspürt hatte.

Eine Katze …

Wie war die ins Haus gekommen?

Wahrscheinlich war sie an Leonie vorbeigeschlüpft, als die das Haus verlassen hatte, um zur Felsenburg zu laufen, oder sie war durch die geöffnete Terrassentür geschlüpft, als Leonie im Garten war.

Für Leonie war es noch immer ganz wunderbar, ihre Umgebung zu ergründen, und sie konnte sich an einer vertrockneten Blume freuen, einer Blume in ihrem Garten!

Leonie platzte beinahe vor Glück, weil sie jetzt ein Zuhause hatte, und Gerda versuchte, kein allzu schlechtes Gewissen zu haben, weil sie ihre Tochter jahrelang durch halb Europa geschleppt hatte, immer beseelt von einem Gefühl der Sicherheit für sie beide, ohne daran zu denken, dass ein Kind ganz andere Bedürfnisse hatte, dass es einen festen Platz in seinem Leben brauchte.

Das war Gerda ganz deutlich geworden, als sie das Entzücken, die Verzückung ihrer Tochter bemerkt hatte beim Aussuchen ihres Prinzessinnenzimmers, ihr Glück und ihre Freude darüber, dass sie den Sonnenwinkel entdeckt und das Haus gefunden hatten. Richtig war, dass Leonie es entdeckt hatte und wie besessen gewesen war. Wäre es nach Gerda gegangen, die hätte sich niemals für den Sonnenwinkel und ein Haus dort entschieden. Für sie hätte es immer so weitergehen können, wie es in all den Jahren gelaufen war.

Ein Haus an einem idyllischen Ort …

Warum alles so gekommen war, warum Leonie es entdeckt hatte. Fragen über Fragen, doch darüber konnte sie jetzt nicht nachdenken, sondern sie musste sich erst einmal um diese schwarze Katze kümmern.

Ganz langsam näherte Gerda sich dem Bett, sprach dabei beruhigende Worte. Die Katze blieb still und unbeweglich sitzen, ließ sie aber nicht aus den grünen Augen.

Als Gerda das Bett erreicht hatte und nach der Katze greifen wollte, sprang die blitzschnell auf und entwischte ihr.

Sie rannte aus dem Zimmer, und Gerda dämmerte, dass es nicht einfach sein würde, das Tier einzufangen.

Ein wenig merkwürdig war schon, dass die Katze es sich in Leonies Zimmer gemütlich gemacht hatte. Und ein wenig bedauerte sie auch, dass Leonie nicht daheim war. Die hätte an der Katze ihre helle Freude gehabt.

Aber diesen Gedanken setzte Gerda besser nicht fort. Die Katze musste weg!

Und sie musste weg sein, ehe Leonie wieder nach Hause kam.

Dieses Haus im Sonnenwinkel war schon eine ziemliche Herausforderung. Sie hatten dafür wenigstens die nötigsten Möbel kaufen müssen, und das allein schon war für Gerda ein Klotz am Bein.

Nun auch noch die Verantwortung für ein Tier übernehmen? Das ging überhaupt nicht!

In ihr gab es da ganz verschiedene Gefühle, zum einen, dass die Katze verschwinden musste, zum anderen sagte sie sich, dass Leonie sich riesig freuen würde. Die hatte sich schon immer ein Tier gewünscht.

Und war es nicht ein Zeichen, dass diese schwarze Katze einfach so ins Haus gekommen war und es sich ausgerechnet in Leonies Zimmer gemütlich gemacht hatte?

Nein, es war kein Zeichen!

Katzen liefen überall draußen herum, und mittlerweile waren es so viele, dass man ernsthaft überlegte, sie kastrieren zu lassen. Und dagegen hatte nicht einmal der Tierschutz etwas, weil Katzen mehrfach im Jahr Junge bekommen konnten.

Doch auch darüber musste sie sich jetzt keine Gedanken machen, sie ging ins Wohnzimmer, öffnete die Terrassentür in der Hoffnung, die Katze würde hinauslaufen.

Das würde sie bestimmt tun. Entweder war es eine Katze aus der Nachbarschaft oder eine von denen, die draußen herumstreunten.

Es war ein hübsches Tier, das musste Gerda zugeben, doch das änderte nichts daran, dass sie sich wünschte, die Katze würde hinauslaufen, und sie würde es für sich behalten und Leonie nichts davon erzählen. Und deswegen musste sie zuerst einmal die Scherben zusammenfegen, und sollte Leonie etwas sagen, dann konnte sie es auf sich nehmen und ihr erzählen, sie sei gegen die Vase gestoßen.

Wo war bloß die Katze?

Ehe Gerda sich an die Scherben heranmachte, unternahm sie eine weitere Untersuchung der Räume.

Wo war bloß die Katze?

Sie schien wie vom Erdboden verschluckt, und ihre letzte Hoffnung, sie könnte sich wieder in Leonis Zimmer zurückgezogen haben, erfüllte sich nicht.

Gäbe es die Scherben nicht, hätte Gerda jetzt arge Bedenken bekommen. Und dann ausgerechnet auch noch eine schwarze Katze zu sehen, das war in der Psychiatrie ein bedenkliches Merkmal.

Sie holte einen Handfeger und ein Kehrblech, dann fegte sie die Scherben zusammen und brachte sie in den Müll.

Eine Nachbarin von nebenan grüßte freundlich, setzte sich in Richtung Gartenzaun in Bewegung, Gerda ergriff sehr schnell das Weite.

Vermutlich kannte hier jeder jeden und war miteinander vertraut. Das mochte ja sein, doch sie würde sofort ganz klare Grenzen ziehen.

Dieses Haus, der Sonnenwinkel, das war die Welt ihrer Tochter. Ihre würde es niemals werden, und sie hatte, kaum, dass sie hier lebte, das ungute Gefühl, dass sich etwas über ihr zusammenbraute. Und das war gar nicht gut!

Dagegen musste sie ankämpfen, weil es nur in ihrer Fantasie existierte. Ihr konnte nichts passieren, nicht nach all diesen Jahren!

Gerda fröstelte, und deswegen beschloss sie, sich einen Kräutertee zu kochen.

Während sie in die Küche ging, sah sie sich unentwegt um. Von der Katze gab es keine Spur!

Leonie war ganz aufgeregt, als sie den Hügel hinauf Richtung Felsenburg ging. Diese Ruine zog sie magisch an. Vor allem war sie glücklich, dass ihre Mama sich darauf eingelassen hatte, dass sie allein gehen durfte.

Aber da hatte sie ganz schön reden müssen. Ihre Mutter sah sie immer noch als das ganz kleine Mädchen, das unentwegt beschützt werden musste.

Sie war nicht mehr klein, und hier im Sonnenwinkel musste sie keine Angst haben. Hier in diesem Paradies konnte ihr überhaupt nichts passieren. Sie hatte so sehr das Gefühl, dass das hier der Anfang zu etwas ganz Wunderbarem war. Begonnen hatte es auf jeden Fall superschön, da musste sie nur an ihr Prinzessinnenzimmer denken. Wenn man sich in dieses Bett legte, da kam man sich wirklich vor wie eine Prinzessin. Ach, ihre Mami, die war ja sooo lieb!

Ehe Leonie den Weg hinauf zur Felsenburg einschlug, blieb sie für einen Augenblick stehen, um sich die beiden Häuser anzusehen, eines davon war sehr modern und das andere sah so richtig toll aus, es war beinahe ein Schloss.

Schade, dass sie noch so überhaupt nicht wusste, wer da wohnte. Ob das ein Fürst war oder wenigstens ein Graf?

Es machte nichts, sie waren ja gerade erst angekommen, und sie würde alles herausfinden. Darauf freute sie sich jetzt schon.

Sie wollte gerade weitergehen, als jemand von den Häusern mit seinem Fahrrad heruntergebrettert kam.

Leonie erkannte ihn sofort. Es war der Junge, den sie bei ihrem Haus gesehen hatte.

Neugierig blieb sie stehen.

Das tat der Junge mit dem Fahrrad ebenfalls. Und er blickte nicht minder neugierig drein.

»Hi«, sagte er ganz cool. »Du wohnst jetzt also in diesem Haus.«

Leonie sagte ebenfalls »hi« und nannte ihren Namen. »Ja, ich wohne jetzt mit meiner Mama im Sonnenwinkel.«

»Und jetzt? Was machst du jetzt?«, erkundigte er sich. Leonie erzählte ihm, dass sie hinauf zur Felsenburg laufen wollte, was er für keine so gute Idee hielt.

»Warum nicht?«, wollte Leonie wissen. »Ist es verboten, zu der Ruine zu laufen? Haben die Leute, die da oben wohnen, etwas dagegen?«

Manuel schüttelte den Kopf.

»Nein, zu der Felsenburg kann jeder gehen, und die Leute, die da wohnen, das ist meine Familie, da wohnen mein Papa, meine Stiefmutter, meine Geschwister und Oma Marianne und Opa Carlo.«

Für einen Moment war Leonie beeindruckt.

»Und seid ihr so etwas wie Earls oder so?« Sie erinnerte sich, dass sie nicht in England war und korrigierte sich sofort: »Ich meine Grafen oder Fürsten.«

Manuel lachte.

»Also mein Papa und ich, wir heißen einfach nur Münster, und meine Stiefmutter ist eine geborene von Rieding, aber ich weiß nicht einmal, ob sie das von vor ihrem Namen nur so haben oder ob sie auch einen Titel haben. Weißt du, ein Titel hat in Deutschland nichts zu bedeuten. Das wurde abgeschafft, es ist nur noch der Bestandteil eines Namens. Aber sag mal, wie kommst du auf Earl?«

Leonie erzählte, dass sie zuletzt in England gelebt hatte, was ihn total beeindruckte.

»Cool«, sagte er, »ich war gerade mal mit meinen Eltern in der Schweiz, in Holland, und einmal in Spanien, aber das war im Urlaub, und da waren wir meistens im Hotel oder am Strand.«

Der Junge war richtig nett.

Normalerweise war Leonie nicht so, aber jetzt wollte sie doch ein wenig angeben: »In Spanien haben wir auch gewohnt und in England, Frankreich, Portugal, Schottland und Irland. Irland hat mir am besten gefallen.«

Manuel konnte zuerst einmal überhaupt nichts sagen. Wie sie das sagte, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt.

»Ist dein Vater Diplomat?«, wollte er wissen.

Leonie schüttelte ihre roten Locken, dass sie nur so flogen.

»Ich kenne meinen Vater nicht, ich war mein Leben lang immer nur mit meiner Mama zusammen.«

»Und sonst hast du keine Familie?«, erkundigte er sich.

So etwas hatte sie noch niemals jemand gefragt, und deswegen hatte sie sich auch noch niemals zuvor Gedanken darum gemacht.

Merkwürdig!

Sie kannte wirklich nur ihre Mama.

Sie war irritiert, und sie hatte keine Lust, jetzt weiter über ein Thema zu sprechen, von dem sie nichts wusste.

»Ich glaube, ich gehe jetzt weiter zur Felsenburg hinauf«, sagte sie, um abzulenken.

Wieder widersprach Manuel.

»Das ist wirklich keine gute Idee, es ist zu spät, gleich ist es dunkel, und da siehst du dort oben überhaupt nichts.«

Er grinste.

»Weißt du, da oben gibt es nämlich keinen elektrischen Strom. Da kann man nicht einfach Licht anknipsen.«

Schon hatte sie eine heftige Erwiderung auf den Lippen, als er wieder ernst wurde.

»Wenn man zum ersten Mal zur Felsenburg geht, dann sollte man viel Zeit mitbringen, und dann sollten die Lichtverhältnisse stimmen. Es gibt so vieles zu sehen, da befinden sich sogar noch die Überreste einer Folterkammer, und es gibt einen Geheimgang, der aber mittendrin zugeschüttet ist. Und die Legende sagt, dass die Seelen früherer Bewohner dort noch herumgeistern. Das sind bestimmt die, die böse waren und nun keine Ruhe finden.«

Leonie sah ihn zweifelnd an. Das mit den herumgeisternden Seelen war ihr nicht neu, so etwas gab es in Irland und Schottland beinahe überall. Aber hier? Und glaubte er daran? Er sah nicht so aus.

»Wenn du magst, können wir gemeinsam die Ruine erkunden, ganz früher, als ich mit meinem Papa hierher kam, hat es Sandra von Rieding getan, die später meine Stiefmutter wurde.«

»Und deine richtige Mama?«

»Die ist tot, die starb, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, und die Erinnerung an sie verblasst immer mehr. Aber sie hat mir Sandra geschickt, denn ehe die in Papas und mein Leben kam, da lebte eine ganz schreckliche Tante bei uns. Die sind wir zum Glück losgeworden. Und jetzt ist alles gut.«

Manuel gefiel ihr immer besser. Sie glaubte auch an so etwas wie Vorbestimmung, auch wenn sie das Wort dafür nicht kannte. Was Manuel da gerade so entwaffnend gesagt hatte, gefiel ihr, weil sie nämlich auch der festen Meinung war, dass irgendwo irgendwer daran gedreht hatte, dass sie hierher in den Sonnenwinkel gekommen waren.

Er hatte wohl auch keine Lust, dieses Thema zu vertiefen, sondern erkundigte sich: »Was ist, machen wir den Ausflug zur Felsenburg gemeinsam?«

Sie wäre lieber sofort hinaufgegangen, aber vielleicht hatte er ja auch recht. Und jemanden an seiner Seite zu haben, der sich auskannte, das hatte auch etwas.

Sie nickte.

»Ja, dann gehe ich mal wieder nach Hause«, sagte sie.

Das fand er nun überhaupt nicht gut. »Wir können noch ein bisschen quatschen, wenn du magst, dann können wir zu mir nach Hause gehen. Meine Mutter hat bestimmt nichts dagegen. Aber wir können uns auch dort drüben auf die Bank setzen. Da habe ich mich immer mit Bambi getroffen.«

»Bambi, du hast dort ein Reh getroffen, und das ist zu der Bank gekommen?«, erkundigte sie sich und hatte ganz große Augen.

Er lachte herzhaft.

»Nö, Bambi ist eine Freundin von mir, wir sind zusammen aufgewachsen.«

»Und jetzt triffst du dich nicht mehr mit ihr? Habt ihr euch verkracht?«

Beinahe hätte Manuel wieder gelacht, aber das war jetzt leider nicht zum Lachen, auch wenn diese Leonie so komische Fragen stellte.

»Bambi wohnt bei ihrem Bruder in Australien, und jetzt will sie auch nicht mehr Bambi genannt werden, sondern Pam, das ist die Abkürzung von Pamela, so heißt sie eigentlich.«

»Ich weiß«, sagte Leonie.

»Entschuldige, hab vergessen, dass du ja weit gereist bist und dich auskennst.«

Eigentlich wollten sie sich gerade auf die Bank setzen, doch Leonie hatte keine Lust mehr. Sie fühlte sich von ihm auf den Arm genommen.

»Immer irgendwo anders zu sein, das ist nicht so toll, das kannst du mir glauben. Ich wäre in all den Jahren auch lieber immer an einem so wunderschönen Ort gewesen wie dem Sonnenwinkel. So, und jetzt gehe ich.«

Er hielt sie am Arm fest.

»Bitte bleib«, bat er, »ich verspreche dir auch, keine dummen Bemerkungen mehr zu machen. Weißt du, ich kann gut mit Mädchen umgehen, und wenn Bambi …, äh Pam hier wäre, ich glaube, ihr würdet euch auch sehr gut verstehen. Und glaube mir, wir hatten auch manchmal Zoff. Ich glaube, das ist so, weil Jungen und Mädchen eben so verschieden sind.«

Er war ja ein Netter, und Leonie war wieder versöhnt, sie setzte sich neben ihn auf die Bank, und zum Glück stellte er keine Fragen mehr nach ihrem Vater. Die konnte sie nicht beantworten. Und sie musste unbedingt mit ihrer Mama reden.

Sie sprachen über die Schule, und Manuel freute sich, dass sie auch auf das Hohenborner Gymnasium gehen wollte, das er ebenfalls besuchte.

»Wir können zusammen im Bus fahren«, sagte er, »aber bei schönem Wetter ist es auch mit dem Fahrrad ganz easy.«

»Ich nehme den Bus«, sagte sie.

»Aber es gibt wirklich einen ganz tollen Fahrradweg«, bemerkte er.

Leonie bekam einen hochroten Kopf. Sie wünschte sich, sich in ein Mauseloch verkriechen zu können. Es war ihr ja so peinlich! Wie sollte sie sich da herausreden? Es ging nicht, also blieb nur die Wahrheit.

Leonie schob mit ihrem rechten Fuß einen kleinen weißen Stein von links nach rechts, von oben nach unten.

Dann atmete sie tief durch und sagte so leise, dass man es kaum verstehen konnte: »Ich …, ich kann nicht Fahrrad fahren.«

So, nun war es heraus, und er würde gleich anfangen amüsiert zu lachen. Nichts geschah, er sagte vielmehr: »Fahrrad fahren ist so was von easy, wenn du willst, dann bringe ich es dir bei. Und üben können wir auf dem Fahrrad meiner Stiefmutter. Vielleicht leiht sie es dir sogar, denn sie fährt überhaupt nicht mehr drauf.«

Er hatte nicht gelacht!

Ausgelacht zu werden, und das noch von einem Jungen, das wäre für Leonie wirklich das Allerschlimmste gewesen. Er war cool geblieben, und das war wirklich nett, mehr als nur nett.

»Und es ist nicht schwer?«, erkundigte sie sich.

»Überhaupt nicht«, versprach er.

»Dann frage ich meine Mama, die kauft mir bestimmt ein Fahrrad.«

»Ja, aber versuchen können wir es zuerst mit dem Fahrrad meiner Stiefmutter. Und am besten üben können wir unten am See. Da gibt es ganz tolle Radwege, alles ist eben, und wenn du zum ersten Mal den See umrundet hast, das verspreche ich dir, dann kannst du auch Rad fahren.«

Er wollte mit ihr zur Felsenburg gehen!

Er wollte ihr das Radfahren beibringen!

Das war ganz schön cool!

Sie blickte ihn an.

»Danke, dass du mir das alles beibringen willst. Sind hier alle so nett wie du?«

Er grinste.

»Weiß ich nicht, aber geh mal davon aus, dass ich der Netteste bin.«

Also wirklich, eingebildet war er nicht!

Sie begannen sich über die Schule zu unterhalten, und als es für sie an der Zeit war zu gehen, begleitete er sie sogar bis zu dem Haus, in dem sie wohnte.

»Also dann, auf bald«, sagte er.

»Auf bald«, antwortete sie.

Als Leonie ins Haus ging, wusste sie, dass sie einen Freund gewonnen hatte. Das war so richtig schön.

*

Sie wusste, dass es töricht war, doch Gerda Schulz fühlte sich so unendlich erleichtert, dass man hätte glauben können, ihre Tochter sei nicht von einem kurzen Spaziergang zurückgekehrt, sondern von einer gefährlichen Antarktis-Expedition.

»Da bist du ja, ich habe mir schon solche Sorgen gemacht«, rief Gerda, umarmte ihre Tochter.

»Mami, wieso das denn? Ich war erst mal nicht lange weg, und was soll mir denn hier schon passieren?«

»Dennoch …, wie war die Felsenburg?«

Leonie erzählte ihrer Mutter, dass sie nicht oben gewesen sei, dafür aber Manuel kennengelernt hatte, der ihr alles in der Felsenburg zeigen wolle, und der sich sogar bereiterklärt hatte, ihr das Fahrradfahren beizubringen. »Mami, er ist sehr nett, und er geht auch auf das Gymnasium in Hohenborn.«

Gerda wusste nicht, was sie davon halten sollte.

Es war nicht nur das Leben im Sonnenwinkel, in diesem Haus hier, fremd, es betraf auch die Menschen. Bislang hatten sie mehr oder weniger für sich allein gelebt, und die Kontakte zu anderen Leuten waren sehr spärlich gewesen.

Nun waren sie kaum hier, und Leonie sprach über diesen Jungen wie über einen alten Freund.

Ehrlich gesagt, das passte Gerda überhaupt nicht.

»Leonie, du darfst nicht so vertrauensselig sein.«

Leonie lachte.

»Mami, es ist ein Junge, der vielleicht zwei Klassen über mir ist. Du glaubst doch wohl nicht, dass jemand wie Manuel mit dem Messer auf mich losgeht oder mich entführt? Bitte, verdirb mir nicht alles. Ich bin jetzt so glücklich und so froh, und das möchte ich auch bleiben. Ich finde Manuel toll, und ich werde ihn mir durch dich nicht ausreden lassen, gewiss nicht.«

Sie machte sich aus der Umarmung ihrer Mutter frei und rannte hinauf in ihr Zimmer.

Warum freute ihre Mutter sich nicht mit ihr?

Warum sah sie überall den Teufel an der Wand?

Leonie wollte sich auf ihr Bett werfen, als sie innehielt. Da lag etwas wunderschönes Schwarzes, und zwei grüne Augen funkelten ihr entgegen.

Sie hielt den Atem an, blieb vor Überraschung stehen, dann näherte sie sich dem Tier, nahm es auf den Arm, streichelte es.

»Ja, wer bist du denn?«, flüsterte sie und presste ihr Gesicht in das seidenweiche Fell. »Du bist so wunderschön.«

Dann setzte sie sich, mit der Katze im Arm, die ganz still hielt und vor Behagen schnurrte, in Bewegung, rannte die Treppe hinunter und schrie: »Mami, das ist eine wundervolle Überraschung. Ich habe mir schon immer eine Katze gewünscht, und jetzt habe ich eine. Wo hast du die denn hergeholt? Danke, du bist die liebste Mami auf der ganzen Welt.«

Angelockt durch das Geschrei ihrer Tochter kam Gerda aus der Küche gelaufen und blieb wie angewurzelt stehen.

Das konnte jetzt wirklich nicht wahr sein!

Sie hatte so sehr gehofft, die Katze sei durch die geöffnete Terrassentür hinausgelaufen, und nun sah sie die auf dem Arm ihrer Tochter, und da schien sie sich mehr als nur wohlzufühlen.

»Mami, danke, tausendmal danke. Ich würde dich ja jetzt gern umarmen, aber wie du siehst, geht es nicht, ich habe meinen kleinen Freund auf dem Arm.«

So, wie Leonie sich gebärdete, war es unmöglich, die Katze jetzt einfach ins Freie zu setzen, was das Einfachste wäre. Hatten sie jetzt nicht nur dieses Haus, sondern auch noch eine Katze am Hals?

Warum war das Tier denn bei ihr nicht so zutraulich gewesen? Dann hätten sie das jetzt hinter sich.

Gerda versuchte ein gequältes Lächeln, dann erzählte sie ihrer Tochter notgedrungen, wie sie auf die Katze aufmerksam geworden war und wie sie diese letztlich gefunden hatte.

Leonie lachte.

»Mami, da lag sie gerade ebenfalls, vielleicht ist es eine verwunschene Prinzessin und fühlt sich deswegen auf meinem Prinzessinnenbett so wohl?«

Nun musste auch Gerda lachen.

»Also, da muss ich dich enttäuschen, mein Kind. Es ist keine Prinzessin, sondern ein Prinz. Es ist ein Kater.«

Das war Leonie so was von egal, eine Katze, das war im Moment ihr höchstes Glück.

»Ich werde ihn Blacky nennen«, sagte sie, »einmal, weil er schwarz ist, und er ist ja so schön.«

Leonie durfte sich da nicht in etwas verrennen.

»Mein Kind, wir können … Blacky nicht einfach behalten«, sagte sie, »das Tier kann jemandem gehören. Und da müssen wir es zurückgeben. Wir müssen uns umfragen, und am besten schreibst du ein paar Zettel, die wir an Bäumen und Zäunen anheften können. Wenn die Katze irgendwo weggelaufen ist, dann müssen wir sie dem rechtmäßigen Besitzer wirklich zurückgeben, alles andere geht nicht, und es würde dich auch nicht …«, sie zögerte kurz, »glücklich machen. Glaub mir das.«

Leonie presste den Kater ganz fest an sich.

»Mami, er gehört niemandem. Das fühle ich. Er hat uns gefunden, er wollte hierher, und ich bin mir sicher, dass niemand nach ihm fragen wird.«

Gerda zuckte die Achseln.

»Warten wir’s ab.«

Was sollte sie sich jetzt wegen einer Katze Gedanken machen?

Sie wünschte sich, dass jemand sich melden würde.

Ahnte Leonie die Gedanken ihrer Mutter?

Sie presste Blacky noch fester an sich.

»Mami, wenn niemand sich meldet, dann darf ich Blacky doch behalten, oder?«

Ihre Stimme hatte so flehentlich geklungen. Sie hätte ein Herz aus Stein haben müssen, ihrer Tochter diesen Wunsch abzuschlagen. Sie wäre froh, die Katze käme weg.

»Natürlich, mein Kind«, sagte sie. »Und wir können ja die Terrassentür noch einmal aufmachen, vielleicht läuft Blacky ja nach Hause.«

Leonie zögerte, aber dann gab sie nach. Je eher geklärt war, dass Blacky nirgendwo hingehörte, umso eher konnte sie sich freuen.

Blacky noch immer auf dem Arm, ging sie tapfer zur Terrassentür, öffnete sie ganz weit, dann setzte sie den Kater auf den Boden.

Es war spannend wie ein Krimi!

Was würde jetzt passieren?

Blacky blieb unschlüssig stehen, machte ein ganz klägliches Miau, dann krallte er sich an Leonies rechtem Bein fest. Er wollte nicht gehen, das war eindeutig.

»Mami, er will bleiben, und nun müssen wir sehen, dass wir für ihn etwas zu essen und zu trinken bekommen.«

Gerda nickte.

»Ja, aber zuerst schreiben wir die Zettel und nehmen sie direkt mit, wenn wir das Futter holen. Er braucht ja auch noch einen Katzenkorb, eine Katzentoilette.«

Leonie war glücklich.

»Mami, ich gebe dir all mein Taschengeld, das ich von dir bekommen habe. Ich brauche nichts, aber Blacky braucht alles. Er soll sich doch bei uns auch so glücklich fühlen wie ich. Mama, ist es nicht wundervoll? Erst finden wir dieses schöne Haus, ich habe die Möbel bekommen, die ich mir schon immer gewünscht habe, und Blacky ist uns einfach zugelaufen, und …«, sie zögerte einen Augenblick, »ich habe Manuel kennengelernt. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch Pamela aus Australien zurück, dann bekomme ich auch noch eine Freundin. Der Manuel sagt, dass sie sehr nett ist, und er muss es wissen, er ist nämlich mit ihr aufgewachsen. Er ist mit seinem Papa in den Sonnenwinkel gekommen, seine Mama ist tot, aber jetzt hat er eine Stiefmutter, die sehr nett sein muss.«

Ihr fiel etwas ein.

»Mami, wer ist eigentlich mein Vater? Und haben wir noch Verwandte? Ich meine eine Oma oder einen Opa, oder vielleicht einen Onkel oder eine Tante.«

Vor solchen Fragen hatte Gerda Angst.

Klar, in dieser heilen Welt hier, mussten einer Heranwachsenden solche Fragen kommen.

Der Sonnenwinkel war nicht gut für sie!

Sie hätte sich nicht darauf einlassen sollen!

»Es gibt niemanden«, sagte sie beinahe schroff. »Das habe ich dir doch schon erzählt.«

Einen solchen Ton kannte Leonie an ihrer Mutter nicht. Was war denn auf einmal mit ihrer Mami los? Sie hatte doch nur etwas gefragt.

»Und mein Vater?«, erkundigte sie sich erneut, den musste es ja wohl irgendwann mal gegeben haben, denn sonst wäre sie nicht auf der Welt.

Gerda zögerte mit der Antwort.

»Über den rede ich nicht«, sagte sie schließlich.

Mehr hörte sie nicht?

Mit dieser Antwort gab Leonie sich nicht zufrieden, sie wollte nicht noch einmal dumm dastehen, sollte Manuel sie noch einmal fragen.

»Aber ich möchte gern wissen, wer er ist.«

Gerda zögerte erneut, überlegte.

Sie musste Leonie jetzt etwas sagen.

Aber was?

Ihre Gedanken kreisten.

»Mami, bitte sage es mir«, forderte Leonie, der das Schweigen ihrer Mutter entschieden zu lange dauerte.

»Also gut, aber ich hätte es gern vermieden, mit dir über dieses Thema zu sprechen, mein Kind. Die Wahrheit ist, dass ich …, dass ich deinen Vater kaum kenne. Ich habe ihn kennengelernt bei einem aufgeheizten Rockkonzert. Die Nacht war lau, die Musik toll, die Menge aufgeheizt. Wir haben uns geküsst, ich habe mit ihm geschlafen …, das Konzert war vorbei, wir haben uns getrennt. Ich kenne nicht einmal seinen Namen … Wenig später stellte ich fest, dass ich schwanger bin. Aber da habe ich nicht lange überlegt. Ich wollte dich unbedingt bekommen, und ich bin sehr glücklich. Du bist für mich ein Geschenk des Himmels, mein Kind …, aber kannst du verstehen, dass ich darüber nicht gern rede?«

Leonie umarmte ihre Mutter.

»Mami, entschuldige. Ich verspreche dir, dich auch niemals mehr zu fragen. Wir zwei wissen doch, was wir aneinander haben, wir gehören zusammen, wir gehen durch dick und dünn, und wir haben uns sehr, sehr lieb.«

Gerda strich ihrer Tochter über das lockige Haar, sie hatte alle Mühe, jetzt so zu tun als sei alles in Ordnung.

Diese Geschichte hatte sie viel Kraft gekostet, aber zum Glück war sie ihr gerade noch eingefallen, und am besten dabei war, dass Leonie es zu glauben schien.

Oh Gott!

Wenn Leonie wüsste!

In ihrem früheren Leben wäre sie niemals dazu gezwungen gewesen, sich etwas ausdenken zu müssen.

Es war diese Umgebung hier!

Es war diese heile Welt!

Warum hatte sie sich bloß vorher keine Gedanken gemacht?

Sie war doch sonst so achtsam gewesen, hatte immer, wohin sie auch gegangen waren, das Für und Wider abgewägt.

Mit dem Sonnenwinkel schien es, als sei sie blind ins Verderben gerannt.

»Mami, du zitterst ja«, rief Leonie bestürzt. »Ist dir kalt? Du wirst doch hoffentlich nicht krank.«

Gerda riss sich mit aller Gewalt zusammen.

»Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich ziehe mir noch eine Strickjacke an, und du kannst anfangen die Zettel zu schreiben, ja?«

Gerda war froh, für einen Augenblick den fragenden Blicken ihrer Tochter zu entrinnen.

Noch war es gut gegangen!

Sie war gerade noch an einer Katastrophe vorbeigeschrammt.

Die Kraft, einfach cool zu bleiben, würde sie nicht immer haben.

Und dann?

Daran wollte Gerda jetzt nicht denken.

Sie musste alle trüben Gedanken vertreiben und sich daran freuen, dass Leonie so glücklich war.

Und war es nicht das, was zählte?

Wegen Leonie hatte sie ihr Leben verändert, hatte alles auf sich genommen, und sie würde weiterhin alles tun, ja, das würde sie.

Hier zu leben führte bei ihr von einer Überreaktion zur nächsten, dabei war doch überhaupt noch nichts passiert.

Und es würde nichts passieren.

Doch nicht hier!

Sie holte aus ihrem Schrank eine beige Strickjacke und zog sie über. Die Farbe war nicht besonders kleidsam für sie, dadurch wirkte sie noch blasser. Aber Gerda konnte einfach nicht die Energie aufbringen, eine andere Jacke anzuziehen. Viel bringen würde alles nichts. Zum einen ging sie nicht auf einen Schönheitswettbewerb, und ihr Frieren, das konnte man nicht mit einem dicken Pelz verhindern, das kam von innen.

Sie lief zurück ins Wohnzimmer, dort saß Leonie am Tisch und schrieb mit ordentlicher Schrift: »Schwarzer Kater zugelaufen. Wenn Sie ein Tier vermissen, dann melden Sie sich bitte bei Schulz.«

Und dann schrieb sie die Adresse dazu.

Gerda lobte ihre Tochter, weil sie das so schön gemacht hatte, doch in ihrem Inneren wünschte sie sich, dass sich sehr schnell jemand meldete.

Nicht auch noch eine Katze, wirklich nicht!

*

Hinter Roberta lag eine ziemlich anstrengende Sprechstunde, manchmal war es wirklich wie verhext, da gaben sich die Problemfälle die Klinke in die Hand.

Sie war froh, es hinter sich zu haben, jetzt kam nur noch eine Frau, die unbedingt mit ihr sprechen wollte, doch da es sich dabei um die Tochter einer Patientin handelte, war Roberta bereit, mit der Frau zu reden. Roberta kannte die Tochter nicht und fragte sich, was die wohl von ihr wollte, denn ihre Mutter war erst vor zwei Tagen in der Praxis gewesen, Roberta hatte mit Hilde Hellwig alles durchgesprochen, alle Werte waren einwandfrei.

Hilde Hellwig war eine höchst sympathische Frau, sie war grauhaarig, hatte ein schmales Gesicht, wache Augen, sie war interessiert, war mittelgroß, schlank und trug dezente sportliche Kleidung.

Sie war fit, und Roberta wünschte sich, im Alter von Hilde Hellwig auch noch so gut drauf zu sein. Dass Roberta einmal bei Hilde Hellwig einen Hausbesuch machen musste, lag einzig und allein daran, dass sie vor einiger Zeit einer allgemeinen Grippewelle zum Opfer gefallen war. Aber das war längst überwunden.

Die Tür ging auf, eine junge Frau trat ziemlich forsch herein. Sie war groß, kräftig, trug ziemlich auffallende Kleidung, hatte blondierte Haare und war ziemlich geschminkt.

Das sollte die Tochter von Hilde Hellwig sein?

Roberta konnte es kaum glauben.

Die Frau kam an den Schreibtisch und sagte mit einer nicht gerade sympathisch, ein wenig hart klingenden Stimme: »Hallo, ich bin Cornelia Hellwig, danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen.«

Roberta bot ihr einen Platz an, sie hatte sich noch nicht von ihrer Überraschung erholt.

»Tja, als Patientin werden Sie mich wohl hier niemals sehen«, sagte Cornelia, »da bevorzuge ich einfach die Facharztpraxen in der Stadt. Dort fühle ich mich besser aufgehoben als hier auf dem Lande.«

Diese dumme Pute!

Roberta blieb ganz ruhig.

»Es ist Ihre Entscheidung«, sagte sie, »dafür haben wir ja zum Glück die freie Arztwahl in unserem Lande. Was kann ich für Sie tun?«

Sie hatte nämlich überhaupt keine Lust, sich lange mit dieser grässlichen Person aufzuhalten.

»Nun, meine Mutter Hilde Hellwig ist ja Patientin bei Ihnen, und sie ist von Ihnen vollkommen angetan, und deswegen kam ich auf die Idee, dass Sie vielleicht mal mit ihr reden sollten. Auf Sie hört meine Mutter.«

»Und worüber soll ich mit Ihrer Mutter reden?«, erkundigte Roberta sich.

»Wie Sie wissen, lebt meine Mutter allein in diesem großen Haus. Sie sollte es verkaufen, sich eine kleine Wohnung nehmen.«

Wie war diese Frau denn drauf?

»Und weswegen sollte Ihre Mutter das tun?«

»Weil sie in ihrem Alter das Haus und den Garten nicht in Ordnung halten kann.«

Da steckte etwas anderes dahinter.

»Als ich im Haus war, habe ich festgestellt, dass im Haus und auch im Garten alles ganz hervorragend in Ordnung war. Frau Hellwig, das können Sie nicht vorschieben. Wollen Sie mir nicht sagen, was wirklich dahintersteckt, warum Sie möchten, dass Ihre Mutter das Haus verkaufen soll?«

Cornelia war wütend.

Sie hatte es sich einfacher vorgestellt.

»Weil ich mir auf Mallorca eine Ferienwohnung kaufen möchte. Ich habe da ein Angebot, das man so schnell nicht wieder bekommt.«

Das verschlug Roberta beinahe den Atem. Das musste man sich mal vorstellen, und die Frau war dreist genug, um zu ihr zu kommen, um sie um Mithilfe zu bitten.

»Und weil Sie sich eine Ferienwohnung kaufen wollen, soll Ihre Mutter ihr Haus verkaufen?« Roberta bemühte sich nicht einmal, ihre Stimme freundlich klingen zu lassen.

Cornelia zuckte die Achseln.

»Na und? Ewig kann sie die Arbeit im Haus ohnehin nicht machen, und sie muss eh verkaufen, und irgendwann erbe ich eh alles, ich bin allein, habe keine Geschwister. Da kann meine Mutter jetzt verkaufen, und ich kann mir einen Herzenswunsch erfüllen. Wie sagt man doch – es ist besser, mit einer warmen Hand zu geben.«

Es wurde ja immer schlimmer.

Roberta holte tief Luft.

»Frau Hellwig, Ihre Mutter ist fit, sie fühlt sich in ihrem Haus sehr wohl. Das hat sie mir selbst gesagt, und sie wird wunderbar mit allem fertig. Außerdem hat sie Unterstützung durch eine langjährige Hausangestellte. Es besteht also wirklich kein Anlass für Ihre Mutter, etwas zu verändern. Außerdem«, Roberta machte eine kurze Pause, ehe sie fortfuhr: »wer sagt Ihnen denn, dass Sie erben werden?«

Cornelia bekam einen flackernden Blick.

»Weil ich die Tochter bin, oder …, wissen Sie etwas, was ich nicht weiß? Dann schalte ich sofort meinen Anwalt ein.« Welch grässliche Person!

»Kommen Sie herunter, ich weiß nichts, und in der Regel spreche ich mit meinen Patienten auch nicht über Erbschaftsangelegenheiten. Ich bin Ärztin, keine Rechtsanwältin. Aber Sie sollten sich mal fragen, was Sie da aus rein egoistischen Motiven verlangen. Nur um Ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, verlangen Sie von Ihrer Mutter, dass sie die Umgebung verlässt, in der sie seit Jahrzehnten lebt, in der sie sich wohlfühlt und die mit vielen schönen Erinnerungen für sie verbunden ist. Ist Ihnen eigentlich bewusst, was Sie da von Ihrer Mutter verlangen?«

Cornelia bekam einen roten Kopf, stand abrupt auf.

»Mir ist nur bewusst, dass von Ihnen keine Hilfe zu erwarten ist, aber eine kleine Provinzärztin wie Sie kann halt nicht groß denken. Tut mir leid, dass ich hergekommen bin.«

Ohne sich zu verabschieden, rannte Cornelia Hellwig hinaus, und Roberta sah ihr wie einem bösen Traum hinterher.

Die arme, arme Frau Hellwig, es war eine Strafe, eine solche Tochter zu haben. Wenn diese Cornelia ihre Mutter so attackiert hatte, musste die Ärmste jetzt vollkommen fertig sein. Sie musste jetzt auf ihre Mittagspause verzichten und nach Hilde Hellwig sehen, sonst würde sie keine Ruhe finden, und sie konnte nur hoffen, dass diese schreckliche Cornelia sich nicht noch mal auf den Weg zu ihrer Mutter machte, um sie weichzuklopfen.

Nur weil sie eine Ferienwohnung auf Mallorca haben wollte, sollte ihre Mutter ihre gewohnte Umgebung, die sie liebte, einfach aufgeben.

Das war eine solche Kälte, eine solche Herzlosigkeit.

Aber es würde diese Cornelia einholen, so etwas blieb niemals ungestraft, aber darum musste Roberta sich jetzt keine Gedanken machen, sie wollte Schadensbegrenzung betreiben, wollte nachsehen, welchen emotionalen Schaden diese Cornelia bei ihrer Mutter bereits angerichtet hatte.

Wenn sie recht überlegte, war Hilde Hellwig bei ihrem letzten Besuch ziemlich in sich gekehrt gewesen. Da war ihre Tochter ganz gewiss schon mit ihren Forderungen über die arme Frau hergefallen.

Roberta hatte sich zwar auf ihre Mittagspause gefreut, aber die würde sie ja überhaupt nicht genießen können mit den Gedanken an Hilde Hellwig.

Roberta verließ das Behandlungszimmer, draußen machte Ursel Hellenbrink sich bereit, ebenfalls in die wohlverdiente Mittagspause zu gehen. Sie packte nur noch ein paar Sachen zusammen.

»Ursel, schön, dass Sie noch da sind«, sagte Roberta, »bitte sagen Sie Alma Bescheid, dass ich noch einmal weg muss, sie soll mir das Essen von heute Mittag für den Abend warmstellen.«

Ursel versprach, Alma Bescheid zu sagen, sie fragte Roberta nicht, wohin sie wollte, weil sie es wusste.

So war sie, ihre Frau Doktor.

Sie lebte für jeden einzelnen ihrer Patienten, und sie kümmerte sich nicht nur um die Krankheiten des Körpers, sondern auch um die der Seele.

Cornelia Hellwig hatte ein lautes Organ, und Ursel Hellenbrink hatte unfreiwillig das Gespräch mitbekommen.

Es war schrecklich und so herzlos gewesen!

Es war doch ganz klar, dass die Frau Doktor jetzt zu Hilde Hellwig fahren würde, um bei der nach dem Rechten zu sehnen.

Ursel Hellenbrink war der totale Fan ihrer Chefin. Sie hatte schon gern für deren Vorgänger, den, Doktor Riedel gearbeitet. Der war auch nett, ein guter Arzt. Aber die Frau Doktor, bei der konnte man so richtig ins Schwärmen geraten, sie war jung, dynamisch, sah fantastisch aus, hatte ein großes Herz und als Ärztin, da konnte sie alle in die Tasche stecken. Da war sie großartig, einmalig.

Fuhr sie jetzt wirklich, statt die wohlverdiente Pause zu genießen, zu Frau Hellwig.

Das war einmalig, so einmalig wie die Frau Doktor.

Ursel seufzte.

Es war ja nicht zu verstehen, dass sie eine gescheiterte Ehe mit diesem Doktor Max Steinfeld hinter sich hatte. Wie hatte sie nur auf den hereinfallen können. Ursel hatte ihn nur ein einziges Mal gesehen, doch das hatte ihr gereicht, und da hatte sie auch gewusst, dass er nicht nur ein unangenehmer Mensch war, sondern ein Schürzenjäger, wie er im Buche stand. Dieser Mensch hatte ihr nicht in die Augen gesehen, sondern sein Blick war sofort begehrlich zu ihrem Busen gewandert. Ja, ja, solche Männer gab es. Doch das ausgerechnet die feine Frau Doktor an so jemanden geraten war, das war wirklich nicht zu verstehen.

Hoffentlich fand sie bald einen netten Mann, der zu ihr passte. Eine Frau wie so konnte nicht ewig allein sein, das war nicht gut.

Ursel ging zur Tür, blickte sich noch einmal prüfend um, dann schloss sie die Praxis ab. Sie würde Alma persönlich Bescheid sagen, das war auch eine so richtig Nette, und es war schön mitzubekommen, wie gut sie für die Frau Doktor sorgte. Die würde doch sonst glatt vergessen, etwas zu essen und zu trinken, weil sie immer nur ihre Patienten im Kopf hatte. Aber die liebten sie alle und waren von ihr begeistert, jetzt, ja. Ursel mochte überhaupt nicht daran denken, wie es am Anfang gewesen war. Da hatte die Frau Doktor einen sehr schweren Stand gehabt. Die Leute hier hatten dem Doktor Riedel nachgetrauert, dabei hatten sie einen viel besseren Tausch gemacht. Zum Glück wussten sie das jetzt alle.

Sie war glücklich in ihrem Job, und den würde sie für nichts auf der Welt eintauschen, und es war schön zu wissen, dass die Frau Doktor im Sonnenwinkel angekommen war und ihrer großen Praxis mit vielen Mitarbeitern nicht nachtrauerte.

*

Roberta war ziemlich aufgeregt, als sie mit ihrem Auto ein wenig verkehrswidrig über die Straßen bretterte.

Was für ein grauenvoller Mensch diese Cornelia Hellwig doch war, und wie gefühllos. Wenn sie ihrer Mutter gegenüber auch so gefühllos auftrat, dann musste es der Ärmsten jetzt so richtig schlecht gehen.

Wenn nötig, würde sie ihr ein pflanzliches Beruhigungsmittel geben, aber manchmal halfen auch einfühlsame Worte.

Hilde Hellwig wohnte in einem kleinen Ort südlich von Hohenborn. Im Grunde genommen war es eine Einfamilienhaussiedlung, die man vor Jahrzehnten erbaut hatte. Das Haus der Hellwigs unterschied sich ein wenig von den übrigen Häusern, es war größer, älter, aber es hatte einen unglaublichen Charme, zu dem eindeutig der ein wenig verwunschen wirkende Garten mit alten Bäumen, Sträuchern und Pflanzen beitrug.

Roberta parkte in der Nähe des Hauses, dann lief sie durch das schmiedeeiserne Gartentor über den sorgsam geharkten Kiesweg, der links und rechts durch sorgsam gestutzte Bäumchen flankiert wurde.

Alles wirkte gediegen, gepflegt und sehr sauber.

Auch das Haus machte einen ordentlichen Eindruck, vor ein paar Jahren hatte man das Holz der Fenster grün gestrichen, was ein schöner Kontrast zu dem grau gewordenen Weiß des Hauses war. Auch die Haustür hatte einen grünen Anstrich.

Roberta lief die drei Stufen empor, dann drückte sie auf den Klingelknopf, und es dauerte auch nicht lange, da wurde die Tür geöffnet.

Es war Hilde Hellwig persönlich. Sie trug einen grauen Rock und einen grauen Pullover, um ihren Hals trug sie eine sehr schöne Perlenkette.

»Frau Doktor Steinfeld«, rief Hilde Hellwig überrascht, »das ist eine Überraschung, bitte kommen Sie herein.«

Sie führte Roberta durch eine Diele, in der schöne alte Bilder hingen in einen Raum, der vermutlich als Bibliothek diente, es gab eingebaute Bücherregale und zwei bequeme Ledersessel mit einem altersdunklen cognacfarbenen Bezug.

Hilde Hellwig sagte nichts, doch Roberta wurde das Gefühl nicht los, dass sie wusste, weswegen sie hier war.

Hilde bot ihr Tee an, brachte dazu einen köstlichen Kuchen mit, und Roberta merkte, wie hungrig sie war. Das war jetzt ihre Rettung.

Hilde schenkte Tee ein, servierte den Kuchen, dann setzte sie sich ebenfalls, und Roberta hatte gerade mal den ersten Schluck getrunken, als Hilde sagte: »Meine Tochter war bei Ihnen, nicht wahr?«

Roberta war so perplex, dass sie erst einmal nichts sagen konnte, musste sie auch nicht, denn Hilde fuhr fort: »Sie will, dass Sie mich überreden, das Haus zu verkaufen und ihr das Geld für eine Wohnung auf Mallorca zu geben.«

Roberta konnte nur nicken.

»Ach, Frau Doktor, sie war bereits beim Pfarrer, bei meinem Apotheker, und meinen Anwalt hat sie versucht zu überreden, mich entmündigen zu lassen. Wenn Cornelia etwas will, dann fährt sie scharfe Geschütze auf. Aber danke, dass Sie gekommen sind, um nach mir zu sehen. Das ist es doch, nicht wahr? Sie sind nicht hier, um mich zu überreden.«

Entschieden schüttelte Roberta den Kopf.

»Frau Hellwig, das würde ich niemals tun, warum auch? Sie wohnen ganz wunderbar hier, und Sie sind nicht zuständig für die Finanzierung der Ferienwohnungen Ihrer Tochter. Das habe ich ihr auch gesagt.«

Ein feines Lächeln umspielte Hildes Mund.

»Da ist sie bestimmt wütend geworden und gegangen. Cornelia kann keinen Widerspruch ertragen. Sie war schon immer so, auch als mein Mann noch lebte.«

Sie blickte Roberta an und sagte: »Frau Doktor, probieren Sie doch den Kuchen, ich habe ein neues Rezept ausprobiert, und ich finde, es ist mir gelungen.«

Das ließ Roberta sich nicht zweimal sagen, und der Kuchen war wirklich sehr köstlich. Sie trank auch noch etwas von dem Tee, dann wandte sie sich an Hilde Hellwig.

»Ehrlich gesagt, habe ich mich so über Ihre Tochter aufgeregt, dass ich Ihretwegen ganz besorgt war und hergekommen sind. Sie wirken so gelassen, bitte entschuldigen Sie die Frage, haben Sie …, haben Sie etwas genommen?«

Jetzt musste Hilde Hellwig lachen.

»Nein, es ist nicht das erste Mal, wie gesagt, schon zu Lebzeiten meines Mannes war es so. Wir haben wirklich alles für sie getan, ihr immer wieder aus der Patsche geholfen, sie hat die Eigentumswohnung, die wir ihr gekauft haben, in den Sand gesetzt, eine Wohnung auf Sylt, sie hat immer wieder Geld gebraucht. Mit Mallorca würde es auch so gehen, am Anfang hätte sie Gefallen an der Wohnung, doch dann hätte sie sehr schnell das Interesse verloren, würde sich nicht mehr kümmern. Sie würde nicht mehr hinfahren, kein Hausgeld bezahlen, keine Reparaturen, keinen Strom, sie würde alle Briefe, alle Mahnungen ignorieren, und dann käme es, wie in den anderen Fällen auch, zu Zwangsversteigerungen. Wenn ich wüsste, dass sie endlich zur Besinnung kommt, würde ich ihr das Geld geben. Mein Mann hat mich sehr gut versorgt, ich muss das Haus nicht verkaufen. Das kann ich übrigens auch nicht. Mein Mann und ich haben gemeinsam festgelegt, dass sie nach meinem Tod monatlich nur einen bestimmten Betrag erhält. Genug, um gut davon leben zu können. Sie bekommt weder das Haus noch das Geld, das wäre alles so schnell weg, so schnell kann man überhaupt nicht gucken.«

Sie seufzte bekümmert.

»Es ist so traurig, dass man in dieser Weise über sein einziges Kind reden muss, aber man muss Cornelia vor sich selber schützen.«

»Frau Hellwig, wenn es so ist, warum sagen Sie ihr das denn nicht, dann würde es aufhören, von ihr bedrängt zu werden.«

Hilde warf ihrer Ärztin einen tieftraurigen Blick zu.

»Das würde sie so wütend machen, dass sie überhaupt nicht mehr käme. So kommt sie wenigstens hier und da, weil sie sich etwas erhofft.«

Oh Gott!

Wie traurig war das denn!

»Frau Hellwig, wenn Sie Hilfe brauchen, oder wenn Sie wollen, dass ich noch einmal mit Ihrer Tochter rede und ihr alles erzähle, dann sagen Sie es mir bitte. Ich bin immer für Sie da. Sie haben es nicht verdient, so behandelt zu werden, ganz gewiss nicht. Und wenn ich sonst etwas für Sie tun kann, bitte sagen Sie es mir.«

Ein feines Lächeln machte Hildes Gesicht ganz weich. Für ihr Alter sah sie wirklich bei all ihrem Schmerz noch sehr gut aus.

»Danke, es ist ganz lieb von Ihnen, Frau Doktor. Es ist schön zu wissen, dass es jemanden wie Sie gibt. Wir lassen alles am besten so, wie es ist. Der Kauf der Ferienwohnung wird sich so oder so zerschlagen, Cornelia wird für eine Weile wütend sein, nicht mehr mit mir reden. Aber dann wird sie doch kommen, weil sie Geld braucht.«

Sie blickte Roberta an.

»Bitte, sagen Sie jetzt nichts, Frau Doktor. Ich weiß, es ist erbärmlich. Doch was Cornelia immer auch tut, wie sehr sie mich beschimpft und verletzt, sie ist und bleibt mein Kind. Und solange ich lebe, muss ich für sie da sein. Ich bin ja schon schlauer geworden und bremse sie. Wie sagt man so schön? Durch Schaden wird man klug, Cornelia hat schon sehr viel Schaden angerichtet, und ich weiß, dass es nie aufhören wird, wenn nicht ein Wunder geschieht.«

Roberta versuchte, so weit es ging, Hilde Hellwig zu trösten, sie auch ein wenig aufzubauen und ihr Kraft zu geben. Viel war es nicht, was sie tun konnte, sie konnte im Grunde genommen nur froh sein, dass Hilde es mit Fassung trug. Sie war halt eine starke Frau.

Irgendwann blickte Roberta auf ihre Armbanduhr und war ganz entsetzt, als sie sah, wie spät es schon war. Wenn sie jetzt noch pünktlich in ihre Nachmittagssprechstunde wollte, dann musste sie jetzt eigentlich fliegen.

Sie schob sich das letzte kleine Stückchen des Kuchens in den Mund, trank den letzten Schluck Tee, dann stand sie auf.

»Tut mir leid, Frau Hellwig, ich wäre gern noch geblieben, aber ich habe heute Nachmittag noch Sprechstunde, und ich möchte nicht, dass die Patienten warten müssen. Ich finde die Kollegen ganz schrecklich, die glauben, nur weil sie einen weißen Kittel tragen, über die Zeit beliebig verfügen zu können.«

Sie umarmte ganz spontan Hilde Hellwig.

»Wenn Sie mich brauchen, oder wenn Sie mal reden wollen, Frau Hellwig, bitte scheuen Sie sich nicht, mich anzurufen. Ich finde es übrigens ganz großartig, wie souverän Sie mit allem umgehen. Einfach ist es für Sie wirklich nicht.«

»Danke, Frau Doktor, danke für Ihren Besuch, Ihre Worte, Ihre Anteilnahme, und bitte entschuldigen Sie, dass Cornelia Sie einfach überfallen hat.«

Jetzt entschuldigte sie sich auch noch für das ungebührliche Verhalten ihrer Tochter.

Roberta hatte schon eine heftige Erwiderung auf den Lippen, doch die schluckte sie herunter. Die arme Frau war gebeutelt genug.

»Sehen wir es einmal so, Frau Hellwig, wäre Ihre Tochter nicht zu mir in die Praxis gekommen, dann wäre ich nicht hier, und dann wäre ich nicht in den Genuss dieses wirklich superleckeren Kuchens gekommen.«

Das freute Hilde Hellwig, sie errötete wie ein junges Mädchen.

»Frau Doktor, Sie können sich gern noch ein Stück Kuchen mitnehmen«, schlug Hilde Hellwig vor.

Das würde Roberta ja sogar, aber sie musste an ihre Alma denken. Und das war so etwas, Alma war ein ganz wunderbarer Mensch, aber was ihre Koch- und Backkünste betraf, da war sie sehr eigen und leider auch ein wenig eifersüchtig. Die könnte schnell auf den Gedanken kommen, der von ihr gebackene Kuchen schmecke ihr nicht, und sie müsse sich deswegen Kuchen mitbringen, den andere Frauen gebacken hatten. Es war ein wenig albern, aber da Alma sonst ziemlich pflegeleicht war, konnte Roberta diese Marotte durchaus lächelnd in Kauf nehmen.

Was jetzt tun?

Sie wollte natürlich auch Hilde Hellwig nicht enttäuschen. Da kam ihr zum Glück eine Idee.

»Das ist ganz lieb, Frau Hellwig, aber ich glaube, ich habe genug Kuchen gegessen, ein bisschen muss ich auch auf meine Linie achten. Aber was halten Sie davon, wenn ich ein Stückchen dieses wunderbaren Kuchens für meine Mitarbeiterin Frau Hellenbrink mitnehme? Ich weiß, dass die ganz verrückt nach Kuchen ist, und die würde sich ganz bestimmt sehr darüber freuen.«

Hilde Hellwig war von der Idee begeistert, zumal sie die Mitarbeiterin der Frau Doktor sehr mochte, die war immer so freundlich.

»Ja, das mache ich. Ich packe der netten Frau Hellenbrink etwas ein«, sagte Hilde Hellwig und verschwand in ihrer Küche.

Und Roberta wurde klar, dass das keine so gute Idee gewesen war, denn nun wurde sie noch länger aufgehalten, dabei lief ihr doch die Zeit davon.

Zum Glück dauerte es nicht lange, Hilde Hellwig kam relativ schnell zurück. Roberta nahm den Kuchen entgegen. Sie umarmte Hilde noch einmal, bedankte sich, dann eilte sie davon.

Jetzt musste sie wirklich fliegen, dachte sie, als sie sich in ihr Auto setzte und rekordverdächtig startete. Das war sonst wirklich nicht ihre Art. Sie war eher eine besonnene Autofahrerin. Das lag gewiss auch ein wenig daran, dass sie als Ärztin schon viele Verkehrsverletzte behandelt hatte, und sie hatte leider auch einige davon sterben sehen. So etwas konnte man nicht einfach beiseiteschieben. Wer sich über solche Tatsachen hinwegsetzte, war einfach nur töricht, und das war Roberta nun ganz gewiss nicht.

Aber heute …

Darüber wollte sie jetzt einfach nicht nachdenken. Ausnahmen gab es schließlich immer …

*

Robertas Befürchtungen, Hilde Hellwig könne leidvoll zusammengebrochen sein, hatten sich zum Glück nicht bewahrheitet. Aber mitgenommen war sie auf jeden Fall, denn es war ja mit ihrer Tochter ein steter, unschöner Kampf, der an den Kräften zehrte. Zwischen Mutter und Tochter, das war ein so ungesundes Verhältnis. So konnte es doch nicht weitergehen. Jemand würde auf der Strecke bleiben, und das war ganz gewiss die Mutter, denn die Tochter benahm sich wie ein Elefant im Porzellanladen.

Sollte sie nicht doch noch einmal in aller Ruhe mit Hilde Hellwig darüber sprechen, dass die ihrer Tochter reinen Wein einschenkte? Dann würde das Gerangel um den Hausverkauf aufhören, und Cornelia konnte nicht einmal sauer auf ihre Mutter sein, weil ihr Vater es zu seinen Lebzeiten gewesen war, der verfügt hatte, Cornelia nur begrenzte Mittel zur Verfügung zu stellen, auch nach dem Tod beider Elternteile.

Sie war so sehr damit beschäftigt, dass sie vollkommen unaufmerksam war und erst wieder in die Gegenwart zurückgerufen wurde, als es knirschte und krachte, als ihr Auto herumgeschleudert wurde, bis es wieder in Fahrtrichtung stand.

Sie war in einen Verkehrsunfall verwickelt, und sie wusste, dass sie die Schuldige war, sie hatte ganz eindeutig die Vorfahrt des anderen Fahrzeuges missachtet.

Roberta stieg aus, dann lief sie, ohne nachzusehen, was an ihrem Auto defekt war, auf das andere Fahrzeug zu. Es handelte sich dabei um einen großen grauen Geländewagen, aus dem ein Mann ausstieg, als sie ihn erreichte.

Der Mann mochte ungefähr in ihrem Alter sein, er war etwa einen Kopf größer als sie, schlank, sportlich, blond, hatte unglaublich blaue Augen.

Das alles registrierte Roberta nur ganz nebenbei, sie sah, dass er aus einer Platzwunde aus seiner Stirn blutete.

Sofort erwachte die Ärztin in ihr.

»Über den Unfall unterhalten wir uns gleich«, sagte sie. »Zuerst einmal muss Ihre Wunde versorgt werden.«

Er sah sie an.

»Sind Sie Krankenschwester?«, erkundigte er sich, und aus seiner Stimme klang so etwas wie eine leichte Belustigung. Er schien den Unfall ziemlich gelassen zu nehmen. Normalerweise begannen Männer doch zu toben, wenn ihr Lieblingsspielzeug beschädigt wurde, und sie waren außer sich, wenn die Beschädigung gar durch eine Frau verursacht worden war.

»Nein, Ärztin«, sagte Roberta. »Und ich habe auch alles dabei, damit ich die Wunde versorgen kann. Dann müssen wir nur zu meinem Auto gehen.«

Er wollte ablehnen, alles sei doch nicht schlimm, doch darauf ließ Roberta sich nicht ein. Sie wollte eine ordnungsgemäße Wundversorgung machen, vor allem wollte sie feststellen, dass es sich wirklich nur, so wie es aussah, um eine oberflächliche Wunde handelte.

Sie war die Schuldige, und man wusste nicht, was kommen würde, sie hatte keine Lust, sich plötzlich einem Schadensersatzprozess gegenüberzusehen. Das hatte es alles schon gegeben.

Dieser Mann irritierte sie, vielleicht, weil er so gelassen, beinahe belustigt war. Immerhin folgte er ihr zu ihrem Auto, ließ sich behandeln. Und zum Glück war es wirklich nur eine oberflächliche Platzwunde, die schlimmer ausgesehen hatte als sie war, weil da so viel Blut gewesen war.

Wie hatte es dazu überhaupt kommen können?

Es hatte zwar ein lautes Getöse gegeben, aber jetzt sah Roberta, dass bei ihrem Auto nur die Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen war, an seinem Wagen konnte deswegen auch nicht mehr passiert sein. Das hoffte sie zumindest.

Die Wunde war versorgt.

»Es tut mir leid, dass der Zusammenstoß passiert ist, es ist eindeutig meine Schuld, weil ich geträumt und die Vorfahrt nicht beachtet habe. Natürlich werde ich für den ganzen Schaden aufkommen. Sollen wir uns Ihr Auto einmal ansehen?«

Ohne seine Antwort abzuwarten, lief sie zu seinem Geländewagen.

Der hatte bereits einige Beulen, die sie allerdings nicht verursacht haben konnte. Es beruhigte Roberta ein wenig, weil das ein Anzeichen dafür war, dass sein Auto für ihn kein Statussymbol war, sondern ein Beförderungsmittel.

Ein wenig ratlos sagte sie: »Ich weiß nicht, was ich jetzt verursacht habe. Das wird vielleicht ein Sachverständiger feststellen.«

Jetzt grinste er wirklich.

»Ich glaube, Sie machen sich zu viele Gedanken. Es ist doch nichts passiert.«

Was sagte er da?

»Ich bin schuld, und Sie haben sich sogar verletzt«, erinnerte sie ihn.

»Das liegt daran, dass ich nicht angeschnallt war, sonst hätte ich keinen Kratzer abbekommen. Vielleicht ist eine kleine Schramme entstanden, vielleicht auch nicht. Ich schlage vor, dass wir die Sache auf sich beruhen lassen. Ich habe nämlich noch einen Termin, den ich unbedingt einhalten möchte.«

Er wollte gehen, doch das ging überhaupt nicht. Er tat das jetzt locker ab, aber wer sagte ihr denn, dass er sich nicht anders besinnen würde, und dann kam für sie nicht nur die Tatsache in Betracht, sondern dann würde man ihr gegebenenfalls auch noch unbefugtes Entfernen vom Unfallort anlasten oder so etwas. Sie kannte sich zum Glück nicht damit aus, es war ihr erster Unfall, und deswegen war sie auch so verunsichert.

»Ich bin schuld an dem Unfall, und ich bin auch bereit, dafür geradezustehen. Ich gebe Ihnen jetzt meinen Namen, und Sie können sich mit mir in Verbindung setzen, wenn Sie Ansprüche geltend machen wollen, was schließlich Ihr Recht ist.«

Er sah sie mit einem undefinierbarem Blick an, der ihr irgendwie durch Mark und Bein ging. Weil ihr der Mann gefiel? Nein, abermals nein, solche Gedanken wollte sie überhaupt nicht fortsetzen.

Sie lief zu ihrem Auto, holte aus der Tasche ihren Rezeptblock hervor, riss ein Blatt davon ab, entwerte das Blatt, sodass nur noch ihr Name und ihre Anschrift darauf deutlich zu sehen waren.

Er blickte sie an, das Blatt, las, sagte beinahe versonnen: »Roberta …, ein wirklich schöner Name«, dann steckte er den Zettel beinahe achtlos in seine Jackentasche. Dabei bemerkte Roberta, dass er sehr schöne Hände hatte, und das irritierte sie noch mehr. Nicht, dass die Hände schön waren, sondern dass sie es so sehr registrierte. Was war denn bloß los mit ihr? War durch den Zusammenstoß ihr Verstand durcheinandergeraten?

Er tippte an seine Stirn, sagte: »Einen schönen Tag noch, schade, dass wir uns nicht unter anderen Umständen begegnet sind«, dann ging er zu seinem Auto, schwang sich hinein, fuhr davon, und als er an ihr vorüberfuhr, schenkte er ihr einen Blick, der sie noch mehr irritierte.

Sie war so durcheinander, dass sie für einen Augenblick vergaß, dass sie in ihre Sprechstunde musste.

Was für ein Mann!

Ihre Freundin Nicki würde jetzt sagen, dass es jemand war, der in ihr Beuteschema passte, doch dem konnte Roberta widersprechen, weil ihre Ausbeute an Männern so spärlich war, dass man daraus kein Schema herleiten konnte.

Dieser Mann hatte etwas, und ein wenig erinnerte er sie sogar an Kay, nur dass er eine ältere Ausgabe von ihm war.

Oh Gott!

Wie verrückt war das denn, zuerst knallte sie mit ihm zusammen, und jetzt knallte sie durch.

Das war bedenklich, und eigentlich war es ein deutliches Zeichen dafür, dass sie so selten mit Männern zusammentraf, die nicht ihre Patienten, Bekannten oder Freunde waren, dass sie nicht wusste, wie sie damit umgehen sollte.

Es hatte einen Zusammenstoß gegeben, und wenn sie Glück hatte, würde sie glimpflich davonkommen, und er würde ihr den ganzen Ärger mit der Versicherung ersparen. Ihren Bagatellschaden würde sie auf jeden Fall nicht melden, es störte sie nicht, dass die Stoßstange ihres Wagens nun eine kleine Beule hatte.

Es war schon unglaublich, es hatte gescheppert, als sei ein Totalschaden an beiden Fahrzeugen entstanden, und es waren schon ziemliche Kräfte durch den Zusammenprall freigeworden, denn sonst hätte es ihr Auto nicht herumgedreht.

Ein wenig verunsichert startete sie. Es war alles in Ordnung, ihr Auto fuhr, als sei nichts geschehen.

Wer er wohl war?

Besuchte er jemanden hier in der Gegend?

Roberta glaubte nicht, dass er hier wohnte, denn dann wäre er ihr unweigerlich aufgefallen.

Wie schade, dass er ihr nicht wenigstens einen Namen genannt hatte!

Und was hätte sie davon, wollte eine zweite Stimme in ihr wissen.

Nichts!

Natürlich hatte sie nichts davon, und natürlich wäre es am besten, den Zwischenfall so rasch wie nur möglich zu vergessen. Es war ja schon grenzwertig, dass die Begegnung mit einem Mann sie so sehr aus der Bahn brachte.

Nicht mit einem Mann …

Ja, genau das war es, dieser Typ war unglaublich gewesen, sein Lächeln, seine Lässigkeit, vor allem den Blick aus seinen unglaublich blauen Augen würde sie nie vergessen. Aber genau das sollte sie.

Roberta war froh, vor ihrer Praxis angekommen zu sein, wo sie schon erwartet wurde.

»Frau Doktor, wo waren Sie?«, erkundigte Ursel Hellenbrink sich besorgt, weil sie ein Zuspätkommen ihrer Chefin überhaupt nicht kannte. »Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht, zumal ich Sie auch auf Ihrem Handy nicht erreichen konnte.«

Das hatte Roberta klingeln lassen, aber das musste sie ihrer Mitarbeiterin jetzt nicht sagen.

»Ich erzähle Ihnen später alles, Ursel«, sagte Roberta, »alles ist gut. Wir können mit der Sprechstunde beginnen.«

Sie ging in ihr Zimmer, wusch sich die Hände, und da trat auch schon die erste Patientin ein.

»Guten Tag, Frau Brummer. Sie sehen ja schon so viel besser aus«, begrüßte Roberta die erste Patientin des Nachmittags.

Frau Brummer strahlte.

»Es geht mir ja auch schon so viel besser«, bestätigte sie. »Ich glaube, die neuen Tabletten sind die richtigen für mich, ich spüre nichts von all den Nebenwirkungen, die auf dem Beipackzettel stehen.«

Die Nebenwirkungen …

Man durfte nicht alles auf dem Beipackzettel lesen, denn manche Patienten bekamen Befürchtungen, wenn sie etwas lasen, überlasen dabei jedoch, dass manche dieser Nebenwirkungen in einem von zehntausend Fällen auftreten konnten, nicht mussten.

»Das freut mich, Frau Brummer, dann bleiben wir erst einmal bei diesem Medikament, und da Sie regelmäßig zu mir kommen, können wir es ganz wunderbar unter Kontrolle behalten.«

Frau Brummer blickte Roberta ganz treuherzig an.

»Ach, wissen Sie, Frau Doktor, ich weiß nicht so recht, ob ich mir wünschen soll, recht schnell wieder ganz gesund zu werden. Denn das bedeutet ja, dass ich nicht mehr zu Ihnen kommen kann. Es tut so gut, dass Sie sich auch meine anderen Sorgen anhören, und mit denen kann ich ja dann nicht mehr zu Ihnen kommen.«

Roberta lächelte ihre Patientin an.

»Liebe Frau Brummer, das ist auch so etwas, Sie machen sich zu viele unnötige Sorgen. Daran müssen wir auch noch arbeiten, und dazu haben wir Zeit, weil es noch eine ganze Weile dauern wird, bis ich Sie als gesund entlassen kann. So, und jetzt messe ich erst einmal Ihren Blutdruck, einverstanden?«