Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

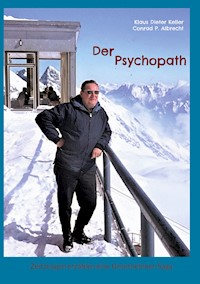

Von null auf einhundert. Der Protagonist dieses Buches hat nie etwas erfunden oder eine besondere Kompetenz in irgendeinem Handwerk oder eine andere Geistesleistung vorweisen können. Erhard Kobel war ein Autodidakt, der seinesgleichen sucht. Er hatte zwar eine Verwandtschaft, aus deren Reihen sein Neffe hervorging, der in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle spielte, aber von einer Dynastie kann sicher nicht die Rede sein. Er bekam einen Stiefsohn, den seine Frau mit in die Ehe brachte, der unter dem dominanten Stiefvater litt und schon in jungen Jahren auf tragische Weise ums Leben kam. Sie waren die Einzigen, die das Familien-Unternehmen hätten weiterführen können. Aber es kam anders, Lügen, Intrigen und Egoismus triumphierten, wie in vielen Firmen, die nach dem Krieg zu schnell in den Himmel schossen. Ein Blitzschutz-König, das war er in seinem Reich und in der Branche, ein Monarch im Tun und Handeln und er wurde es, wahrlich ohne große eigene Anstrengung und Zutun. Sein Verdienst war es allerdings, immer die richtigen Leute zu finden, die ihn am Ende dorthin brachten, wohin er wollte: an viel, viel Geld. Seine große Stärke im Leben war, ein Gespür für Menschen zu haben, sie für sich einzunehmen und zu gewinnen. Sein Credo war: "Jeden Tag steht ein nützlicher Idiot auf, den du vor deinen Karren zu spannen kannst, du musst ihn nur finden." Sie alle arbeiteten für ihn willig und engagiert, ohne dass er sich selber die Hände - auch im übertragenen Sinne - schmutzig machen musste. Das gelang ihm vortrefflich in der Person eines Intriganten der Sonderklasse, Herrn Bernhard Kurz, der ihm letztlich zum Verhängnis wurde und am Ende sein Lebenswerk zerstörte. Conrad P. Albrecht, Autor Klaus Dieter Keller, Autor im August 2022

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Ena mit Spreewassa getofta

Seine Heimat

Die Zechprellerei

Die Arbeitssuche

Der Prozess

Das Urteil

Der Erste Weltkrieg

Die Gang

Erhard Kobel und seine Charakterzüge

Die Eltern von Klaus Dieter Keller

Der Ernst des Lebens beginnt

Gretel Kobel und Heinrich Kowalski

Erhard Kobel im Zweiten Weltkrieg

Der Einsatz in Polen und Frankreich

Klaus Dieter Keller

Berta und Peter Kobel

Erhard Kobel im Knast

Die Vorgeschichte

Der Aufstand Hungerstreik am 13. März 1950

Der Aufstand am 31. März 1950

Nach dem Aufstand

Klaus Dieter in der Lehre und die Flucht

Erhard Kobel der Verkäufertyp

Erhard Kobel der Unternehmer

Der monatliche Status

Die Mauertrockenlegung

Wenn‘s dem Esel zu wohl wird

Zurück ins Blitzschutzgeschäft

Neue Heimat in der Ortenau

Ein gewieftes Schlitzohr

Gute Mitarbeiter sind die halbe Miete

Das Zwischenspiel, die Mauertrockenlegung

Spezielle Spezies, die Vertreter

Ein Lukratives Zusatzgeschäft

Personelle Entwicklung

Freizeitvergnügen am Pool

Neuer, moderner Firmensitz

Neue Verkaufsstrategien

Kooperation mit Fertighaushersteller

Genialer Clou mit dem TÜV

Betriebliche Feiern und Unternehmung

Schicksalsschlag

Altersdomizil Cannes

Eine folgenreiche Steuerprüfung

Neubeginn unter Klaus Dieter Keller

Der Falschspieler

Der Traum von der eigenen Firma ist geplatzt

Die Monteure, eine spezielle Spezies

Dem Wettbewerb werden wir unheimlich

Veränderungen

Die letzten Jahre bei Erhard Kobel

Eine Episode mit unschönem Ende

Trennung und klare Verhältnisse

Verkauf und das Ende einer Erfolgsgeschichte

Ein erfülltes Leben geht zu Ende

Klaus Dieter Kellers Frust

Schlussbemerkung und Resümee

Namensverzeichnis der handelnden Personen

Anhang 1 Donar, der Gott des Gewitters

Anhang 2 Die Geschichte des Blitzableiters

Vorwort

Von null auf einhundert. Der Protagonist dieses Buches hat nie etwas erfunden oder eine besondere Kompetenz in irgendeinem Handwerk oder eine andere Geistesleistung vorweisen können. Erhard Kobel war ein Autodidakt, der seinesgleichen suchte. Er hatte zwar eine Verwandtschaft, aus deren Reihen sein Neffe hervorging, der in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle spielte, aber von einer Dynastie kann sicher nicht die Rede sein. Er bekam einen Stiefsohn, den seine Frau mit in die Ehe brachte, der unter dem dominanten Stiefvater litt und schon in jungen Jahren auf tragische Weise ums Leben kam. Sie waren der einzigen, die das Familien-Unternehmen hätten weiterführen können. Aber es kam anders, Lügen, Intrigen und Egoismus triumphierten, wie in vielen Firmen, die nach dem Krieg zu schnell in den Himmel schossen. Ein Blitzschutz-König, das war er in seinem Reich und in der Branche, ein Monarch im Tun und Handeln und er wurde es, wahrlich ohne große eigene Anstrengung und Zutun. Sein Verdienst war es allerdings, immer die richtigen Leute zu finden, die ihn am Ende dorthin brachten, wohin er wollte: an viel, viel Geld. Seine große Stärke im Leben war, ein Gespür für Menschen zu haben, sie für sich einzunehmen und zu gewinnen. Sein Credo war: „Jeden Tag steht ein nützlicher Idiot auf, den du vor deinen Karren spannen kannst, du musst ihn nur finden.“ Sie alle arbeiteten für ihn willig und engagiert, ohne dass er sich selber die Hände – auch im übertragenen Sinne – schmutzig machen musste. Das gelang ihm vortrefflich in der Person eines Intriganten der Sonderklasse, Bernhard Kurz, der ihm letztlich zum Verhängnis wurde und am Ende sein Lebenswerk zerstörte.

Conrad P. Albrecht, Autor

Klaus Dieter Keller, Autor

Im August 2022

1

Ena mit Spreewassa getofta

erzählt von Klaus Dieter Keller

Einführung

Wenn jemand denkt, er wäre heimatverbunden gewesen, so ist diese Frage überhaupt nicht mehr korrekt zu beantworten. Es gibt zu viele Menschen auf der Welt, die nicht mehr an ihrem Geburtsort oder in ihrer Ursprungsheimat leben, sondern zufällig irgendwo auf der Welt strandeten. Was ich meine ist, den echten Brandenburger, der hier geboren wurde, in die Schule ging, im Sportverein tätig war, um dann am Ende seines hoffentlich langen Lebens sein müdes Haupt auf dem städtischen Friedhof seiner Heimatstadt zur Ruhe zu betten, den gibt es kaum noch. Dieser Typus: „Bleibe im Lande und nähre dich redlich“, ist eine sehr seltene Spezies geworden. Doch gerade diese Menschen, die alle Straßen und Winkel ihre Stadt wie ihre eigene Hosentasche kennen, sie sind es, die das Gemeinwohl ihrer Heimat prägen. Leute, die ihre Stadt kennen und erleben, Heimatgefühle entwickelten, sterben langsam aus. Das ist auch ein Hauptgrund unserer heutigen Zerrissenheit, wie auch im Umgang der Menschen mit- und untereinander. Eine neue Zivilisationskrankheit breitet sich rasant aus. Wer ein Leben lang den Nachbarn kannte, der wird sich nie erdreisten ihn zu bestehlen oder ihn zu beleidigen, vor eine S-Bahn zu stoßen oder seiner Tochter ein Leid anzutun. Wenn ja, wäre er in dieser seiner Stadt nicht mehr tragbar und müsste aus ihr verschwinden, weil alle erzieherisch mit dem Fingen auf ihn zeigen würden. Was hätte er hier noch zu erwarten? Von Wilhelm Busch stammt der weise Spruch: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“. Heutzutage muss man sich gar keine Sorgen mehr machen, der neue Spruch lautet:

„Ist der Ruf erst mal zerbrochen,

darf man auf Bewährung hoffen.

Heut` versteckt man vor Gericht,

hinter Aktenordnern sein Gesicht.“

Rei©Men

Von einem bemerkenswerten Menschen, den das Leben arg gebeutelt hat, der kaum eine Chance hatte anders zu werden, als es ihm die Zukunft gestattete, soll hier berichtet werden. Von einem, der sich durch alle Widrigkeiten des Lebens hindurchkämpfte und dabei auch kräftig seine Ellenbogen gebrauchte. Er wusste es immer:

Es war die Lust an der Demütigung,

sie gab ihm immer wieder neuen Schwung.

Rei©Men

Sein Wahlspruch war:

Die Faulheit ist mein Freund,

die es immer gut mit mir meint.

Rei©Men

Seine Erfahrung war: „Es ist nahezu unmöglich, sich ohne Lügen und Tricksereien durchs Leben zu schlagen.“ Das hatte Erhard Kobel, der Protagonist dieses Buches, schon in jungen Jahren am eigenen Leibe erfahren müssen. Doch bisher stand er der Wahrheit immer noch näher als der Lüge. Ungewöhnliche Ereignisse und das unbarmherzige Umfeld im Leben eines Menschen, können das Pendel aber schnell nach gut oder böse ausschlagen lassen.

Die Wissenschaftler haben ergründet, dass jeder Hundertste Mensch ein Psychopath ist. Sie meinen sogar, dass sie andere Gehirnstrukturen aufweisen, bzw. zu viel Testosteron ausschütten. Andere Experten meinen, dass Psychopaten erst durch gravierende Erlebnisse in einer ihnen feindlichen Umgebung zu dem wurden, was sie später ausleben. Wenn dies stimmt, so haben wir es in diesem Tatsachenroman, mit einem besonderen Exemplar dieser Spezies zu tun. Also müssen wir zum Beginn versuchen, die Grundzüge dieser Charaktereigenschaften zu ergründen, um zu einem besseren Verständnis der Ereignisse in diesem Buch zu gelangen. Als schlimme Finger dieser Eigenschaften, die mit unermesslichem Leiden die Menschheit quälten und es immer noch tun, sind hier, aber in anderer Reihenfolge zu nennen:

1. Weltkrieg:

Alexander der Große und seine Kriege, der erste Weltkrieg der Menschheitsgeschichte, wie viele Tote er gefordert hat, ist unbekannt.

2. Religions-Weltkrieg: Wallenstein und der 30-jährige Krieg, mit zirka 10 Millionen Toten, entvölkerte ganz Mitteleuropa.

3. Weltkrieg:

Napoleon Bonaparte, mit zirka 15 – 20 Millionen Toten

4. Weltkrieg:

Adolf Hitler, mit zirka 50 - 60 Millionen Toten.

5. Weltkrieg

Lenin, Stalin und der Kommunismus, zirka 20 Millionen Tote,

6. Weltkrieg:

Mao Tse-tung mit zirka 90 Millionen Toten.

Wladimir Putin Ukraine-Krieg, nach Schätzungen bisher 50‘000 Tote.

Und noch einige andere Despoten der Weltgeschichte, es würde diesen Rahmen sprengen, sie alle aufzulisten.

Ihnen fehlte jegliches Mitgefühl oder die vielzitierte Empathie mit ihren Mitmenschen. Sie sind eiskalt, egoistisch und skrupellos, lügen und betrügen andere, aber im gewissen Sinne auch sich selbst. Sie manipulieren jeden, wenn es ihnen opportun erscheint, wenn sie meinen, sich einen Vorteil für sich selber herausschlagen zu können. Sie sind in ihrer Persönlichkeitsstruktur schwerstens gestört und äußerst gefährlich, wenn es ihnen gelingt an die Schaltknöpfe der Macht zu gelangen.

Nun sind nicht alle Psychopathen gleichzusetzen, die weitaus meisten agieren im häuslichen Bereich oder unterdrücken als Chefs ihre Mitmenschen oder Untergebenen. Bei der Auswahl der Opfer gehen sie sehr geschickt vor, sie suchen sich bewusst oder unbewusst Menschen oder Mitarbeiter aus, die einen sehr friedlichen Eindruck auf sie machen, gut gläubig und unerfahren sind und wie es so schön heißt, „um des lieben Friedens willen“, nicht gleich einen Streit mit ihnen anfangen.

Hier begehen sie mit ihrer angeborenen oder erworbenen gestörten Persönlichkeitsstruktur als Politiker, Chefs, Anwälte, Richter usw. Machtmissbrauch, oft, wie sie meinen zum Wohle aller oder im Sinne der ihnen übertragenen Funktionen. Dabei wirken sie auf ihre Mitmenschen meisten als eloquente, nette freundliche Typen, doch im Hinterkopf spannen sie schon die Fallstricke auf und überlegen, wie sie andere vor ihren Karren spannen und sie ausnutzen können. Bei diesem Vorgang locken sie charismatisch mit materiellen Vorteilen ihre Opfer an, die sie dann nie erfüllen werden. Es dauert oft sehr lange, bis die hinter die Schliche dieser Manipulationen kommen und befördert das Leiden der Delinquenten. Fordern die Opfer, nach weiterem Hinhalten, die Erfüllung der Versprechungen ein, so werden sie gnadenlos abgebügelt und je nachdem wieviel Macht diese Psychopaten über sie haben, vergiftet, erschossen, nach Sibirien ins Archipel-Gulag entsorgt oder im kleineren Chef-Bereich, aus fadenscheinigen Gründen fristlos entlassen. Dabei sind solche unkontrollierbaren Wutanfälle meistens nur ein Ausdruck ihrer eigenen Schwäche, ihrer Hilflosigkeit. Haben sie erst einmal „ihr Mütchen gekühlt“, kommen sie wieder anscharwenzelt, bitten natürlich nie um Verzeihung, denn sie sind ja von Hause aus unfehlbar.

Ein oder zweimal kann das gut gehen, bei weiteren Attacken dieser Art geben die Opfer resigniert auf, kündigen ihrerseits, lassen sich scheiden oder kehren freiwillig nach Sibirien zurück, wie der Herr Alexey Nawalny und mimen das Opferlamm. Zurück bleibt ein lebenslang anhaltender Frust, der zum Trauma mutiert und von manchen nie aufgearbeitet werden kann, ja häufig in der Psychiatrie endet.

Oft hat man es mit Narzissten und Egomanen zu tun, seltener sind es auch Mischungen aus allen drei persönlichkeitsgestörten Individuen, die eigentlich in eine psychiatrische Behandlung gehörten, aber leider unerkannt und unbehandelt in unserer offenen Gesellschaft frei herumlaufen dürfen, ja mitunter in höchste Ämter aufsteigen. Die ganz schlimmen Finger prügeln, schubsen Menschen vor Züge, stechen wahllos andere nieder oder erschießen gnadenlos 69 Menschen, so wie 2011 auf der Nordseeinsel Utoya in Norwegen geschehen. Warum sie es taten, können sie überhaupt nicht erklären, und wenn sie Angaben dazu machen, sind diese ziemlich fadenscheinig und für Normalgescheite nicht nachvollziehbar. Doch nun zu der Geschichte.

2

Seine Heimat

Die idyllische Stadt Spremberg finden wir etwa 20 Kilometer südlich von Cottbus entfernt. Sie grenzt an den sächsischen Landkreis Bautzen und im Norden an Cottbus. Sie liegt im äußersten Osten Deutschlands, 25 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die Altstadt ist eingebettet in einer lieblichen Auenlandschaft zwischen zwei Spreearmen und einer idyllischen Insel in der Mitte. Die Spree fließt in zwei Armen mitten durch die Stadt, die sich mit der Talsperre Bräsinchen, zu einem beliebten Naherholungsgebiet in unmittelbarer Nähe entwickelt hat. Außerdem entspringen zwei Gewässer im Bereich des Gemeindegebietes, die Kochsa und das Hühnerwasser.

Die sagenumwobenen Lutchen umtanzen den Babenberg in der Babina Gora

Einer Wendische Volkssage nach, sind die Lutchen kleine Leute, die in unauffindbaren Erdhöhlen wohnen, in der Nacht hervorkommen und nur Unwesen und Spuk treiben.

Zwischen 1871 und 1918 galt der Ort Spremberg N/L noch als geografischer Mittelpunkt des Deutschen Reiches; darüber gibt ein Gedenkstein Auskunft, der sich nur wenige Meter vom Originalstandort befindet. Und genau in diesem preußischen Landstrich hatten die Kobels ihre Wurzeln.

Kochsdorfer Kreuzchen

Das Sühnekreuz unter der Fichte,

Leuchtete im goldenen Abendlichte.

Ein leichter, seidener Schimmer lag,

Ruhsam über dem verlöschenden Tag.

In vulkanischer Glut zu Stein geworden,

Kam der Findling aus dem hohen Norden

Ein namenloser Steinmetz in grauen Tagen,

Erschuf das Kreuz umwoben von Sagen.

Von grober Hand gehauen in Granit,

War Zeuge schon im Dreißigjährigen Krieg,

Heerscharen lagerten an dieser Stelle,

Labten sich an der Kochsa Quelle.

Seit langem schon das Kreuzchen zierte,

Diese Landstraße, die in die Ferne führte.

Ein Handelsweg aus der Vergangenheit,

Verband er einst Völker in uralter Zeit.

Volksmund erzählt an dieser Stätte,

Sich eine Moritat begeben hätte.

Mahnung dem Wanderer in Stein gehauen,

Auf all seinen Wegen auf Gott zu vertrauen.

Rei©Men

Kochsdorfer Kreuzchen 1)

1 Quelle: Eigenes Fotos der Autoren

3

Die Zechprellerei

Ursprünglich war der Großvater Peter Kobel auf der Wanderschaft aus seiner alten Heimat, der Oberlausitz, wo er in Neugersdorf geboren wurde, seine Kindheit und Jugend verlebte, in der Kleinstadt Spremberg gelandet, wo er nach seinem Vorhaben nur über Nacht bleiben wollte. Das hatte sich so ergeben, nun war er aber in eine üble Zechprellerei hineingeraten. Ein paar Wanderburschen hatten sich „französisch verabschiedet“ und ihre Zeche nicht bezahlt, waren einfach verschwunden, bevor der Wirt sie abkassieren konnte. Peter hatte mit den anderen nichts zu tun, er kannte sie erst wenige Stunden, seit er mit ihnen am gleichen Tisch gesessen hatte. Er aber war noch da, doch sein restliches Geld reichte nicht aus, um den anderen ihre Zeche zu bezahlen.

Dem Gastwirt war das egal, er hielt sich an den, der noch am Tisch saß. Peter Kobel bestand aber darauf, nur seine eigene Zeche zu bezahlen, doch das Schlitzohr von Gastwirt holte die Polizei und behauptete, dass er die anderen Burschen eingeladen hätte. Die Ortsbüttel wollten ihn ins Gefängnis stecken, doch ein anderer Gast hatte die Szenerie beobachtet und verriet den Beamten, das Gleiche wäre schon mehrmals passiert. Vermutlich hatten der Wirt und seine verschwundenen Gäste die gleiche Masche schon des Öfteren abgezogen. Die Typen, die sowieso nur in seiner Wirtschaft herumlungerten, machten das Spielchen mit und der Wirt steigerte auf diese linke Art und Weise seinen Umsatz.

„Also“, sagte der örtliche Polizeibeamte, „dann kommen jetzt alle mit aufs Revier und da schreiben wir ein schönes, langes Protokoll, damit wir alles schriftlich vorliegen haben. Und ich sage euch jetzt schon, dass ihr eure Aussagen alle unterschreiben werdet.“

Ja, der Mann kannte seine „Pappenheimer“, und war sich der Machtausübung in seinen Amtsräumen wohl bewusst. Da hatten schon ganz andere Sünder vor der Staatsmacht kapituliert. Peter Kobel machte die Ankündigung des Polizeibeamten keine Angst, er war schon wiederholt mit den Behörden zusammengestoßen, doch da handelte es sich immer nur um kleinere Vergehen, wie der Kleinwild-Wilderei, die der hiesigen Polizei bestimmt nicht bekannt waren. Deshalb gab er sich gelassen und unterstützte den Beamten, indem er darauf bestand, dass diese „Gaunerei“, wie er sie nannte, aufgedeckt werden müsse. Nun merkte der Gastwirt wohl, dass er „mit Zitronen gehandelt hatte“ und beschwichtigte den Beamten. „Gut, ich sehe ein, dass der Bursche die anderen Kerle erst hier kennengelernt hat und ich verzichte auf meine Forderung, die werden mir schon noch mal übern Weg laufen und dann schnappe ich sie mir, wenn sie einverstanden sind“, sagte er zu Peter, „dann bezahlen sie ihre eigene Zeche, dann will ich von einer Anzeige wegen Zechprellerei absehen.“

Selbst in seinem jungen Leben hatte Peter schon mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht und war, wie man so schön sagt: „Ein gebranntes Kind.“ „Herr Wirt, was bin ich ihnen schuldig?“ Der Wirt nannte eine Summe und nahm das dargereichte Geld an, damit war vor Zeugen die Schuld beglichen. „So, das wäre erledigt, aber ich bestehe auf einem Protokoll. Der Vorfall könnte mir später weiter anhängen und muss protokolliert werden.“

Der Polizist grinste ein klein wenig und dachte kurz nach. Er konnte natürlich die Sache auf sich beruhen lassen, doch er witterte mit diesem Wirt weiteres Ungemach und vor allem neue Arbeit, die auf ihn zukommen könnte, wenn er hier larifari handelte. „Also, dann alle mit aufs Revier.“ Der Zeuge vom Nebentisch, hatte bislang nur zugehört und war bass erstaunt, als der Polizist ihn aufforderte, mit zur Polizeiwache zu kommen. Der Wirt versuchte noch ein paar Ausflüchte, wie: „Man will doch keinen Ärger mit der Polizei bekommen, nein, niemals.“ „Auf geht’s, mitkommen“, befahl der Polizist, „ich will nichts mehr hören.“ Hinterher, als dann die leidige Sache aktenkundig geworden war, unterschrieb jeder der Beteiligten und sie gingen ihres Weges. Was aber keiner ahnte, ja ahnen konnte, die Angelegenheit war damit noch lange nicht aus der Welt geschafft. Und wie es so ist im Leben, wirken sich die sogenannten Kleinigkeiten, manchmal gravierend auf die Zukunft eines Menschen aus, wie wir noch sehen werden.

4

Die Arbeitssuche

Nach dieser unangenehmen Sache hatte sich Peter Kobel nach einem Nachtquartier umsehen wollen, aber der Gast, der für ihn ausgesagt hatte, fragte nach, wo er unterkommen wird. Nachdem er gehört hatte, dass er es noch nicht wisse, nannte er ihm dann die Adresse einer Witwe, die Betten vermietet. „Wollen sie morgen weiterziehen, oder suchen sie eine Arbeit?“, fragte er weiter. „Ja, ich weiß nicht so recht, nach diesem negativen Erlebnis, fällt es mir schwer, das heute noch zu entscheiden. Eigentlich hatte ich schon vor, weiterzuziehen. Wissen sie denn, ob hier irgendwo Leute gesucht werden?“ „Ich arbeite bei der Post und gestern ist uns ein Briefträger ausgefallen. Ja, ja, ich weiß, da muss man sich in der Stadt auskennen“, schob er nach. „Können sie lesen und schreiben? Dann würden sie probeweise erstmal als Briefsortierer bei uns anfangen.“ „Klar doch, ich bin 8 Jahre in die Schule gegangen, da hat meine Mutter drauf bestanden.“ Peter dachte, er höre nicht richtig: Briefsortierer, er hatte ja bisher schon alles Mögliche gemacht und sich als Gelegenheitsarbeiter, Stallknecht und Laufbursche durchgeschlagen.“ „Briefsortierer“, überlegte er laut, „was verdient man denn da so?“ „Sie haben einen 10-Stundentag und bekommen als lediger Anlernling 20 Pfennige in der Stunde, das sind etwa 40 Mark im Monat.“ Peter fiel aus allen Wolkentürmen, bisher hatte er nicht einmal die Hälfte bekommen. „Wo muss ich mich denn melden?“, fragte er den neuen Bekannten. „Kommen Sie morgen früh um 7 Uhr auf das Hauptpostamt und fragen sie nach Otto Krüger.“ „Danke für alles“, rief er dem freundlichen Helfer noch hinterher, dann war Krüger schon weg.

„Wie, zu Otto Krüger wollen sie, was wollen sie denn von dem?“, war die zweifelnde Frage des ersten, der ihm mit einer blauen Postuniform über den Weg lief und den er ansprach. Dabei schaute er Peter Kobel von oben bis unten genau an. Beim Blick auf die ausgelatschten Stiefel, stand sein Urteil über den Charakter des Taxierten fest. Er hatte schon ein paar Kraftausdrücke auf der Zunge, kam aber nicht dazu sie auszuspucken. „Ah, da sind sie ja, pünktlich, wie die Deutsche Post. Kommen sie gleich mal mit mir“, meldete sich nun sein freundlicher Helfer von gestern. Dem Postuniformierten fiel die Kinnlade herunter, der nächste Griff ging an sein ergrautes Hinterhaupt, das er beim Nachdenken immer an der gleichen Stelle und mit zusammengekniffenen Augen kratzte, sodass ihm dort schon die Haare ausfielen.

In der aufstrebenden Industriestadt Spremberg war es für junge kräftige Burschen, die arbeitswillig waren, kein Problem, eine angemessene Arbeit zu finden. Es war aber schon etwas Besonderes, wenn im Bekanntenkreis erwähnt wurde: „Der ist bei der Post angestellt.“ Da kamen in der Reputation nicht einmal Bankangestellte mit.

Nach ein paar Wochen hatte sich Peter Kobel in der Sortierstelle ganz gut eingelebt. Die Arbeit war nicht schwer, man musste nur die Adressen auf den Briefen und Päckchen lesen und sie gekonnt in den richtigen Sack zur Weiterbeförderung werfen. Dabei durfte kein Fehler passieren, sonst landete der Brief in Aachen statt in Aalen. Die Arbeit gefiel ihm gut und inzwischen hatte er sich in Spremberg bestens eingelebt und war schon beinahe sesshaft geworden.

Die Witwe Berta Bär hatte aus erster Ehe ein allerliebstes Töchterlein. Das Kind war sechs Jahre alt und hieß Elisabeth. Zu ihrem Leidwesen war Bertas Bärs Mann vor einiger Zeit an Tuberkulose, eine damals häufig auftretende Krankheit, gestorben. Doch es dauerte nicht lange, dann hatten sich Berta und Peter ineinander verliebt und machten Pläne für eine gemeinsame Zukunft; sie wollten so schnell wie möglich heiraten. Die Witwe Berta passte gut zu ihm, in der Wohnung war genügend Platz für ein junges Paar und die Oma Emma freute sich schon klammheimlich auf weitere Enkelkinder.

Der sparsame Peter Kobel hatte sich bald ein paar Groschen auf die Seite legen können, weil er inzwischen auch bei Bertha und Emma mit am Tisch saß. Insgeheim hatte er eine heimliche Leidenschaft und das war seine eigentliche Profession, die er aber nicht ausleben konnte, weil sich in Kaiserzeiten nicht jeder Berufswunsch erfüllen ließ. Er wäre zu gerne Förster geworden. Die Försterstellen waren sehr begehrt und standen nur den hochherrschaftlichen Häusern auf den Gütern und den Waldbesitzern zur Verfügung. Die infrage kamen, hatten ihre Gönner, wenn ein Lehrling gesucht wurde, ging es kaum nach Eignung oder Talent, sondern nur um Beziehungen. Solche „Türöffner“ hatte er leider nicht gehabt, und in seiner Jugend durfte er immer nur an Treibjagden teilnehmen.

Doch selbst das fehlte ihm nun unsäglich, deshalb war er nach Feierabend und an den Wochenenden, oft in den Wäldern der Umgebung unterwegs. Aus Büchern hatte er sich einen guten Grundstock an reichem Fach-Wissen angeeignet, und alle sagten zu ihm: „Du hast den Beruf verfehlt.“ Inzwischen hatte er sich mit seinem Leben ausgesöhnt, denn er hatte es ja nun ganz gut getroffen. Im Wald kannte er jedes Eichhörnchen persönlich. In jedem Fuchs- oder Dachsbau wusste er, wenn Nachwuchs angekommen war. Die Vögel in Wald und Flur waren seine gefiederten Freunde. Dabei muss man wissen, dass die Wälder in der damaligen Zeit von Wild überquollen, weil Jagen nur den privilegierten Herren und ihren Jagdfreunden gestattet war. Doch die kümmerten sich kaum um das Niederwild, was zur Folge hatte, dass sich Hasen und Kaninchen ungemein vermehrten. Da war man froh, wenn es Bauern oder Leute wie Peter gab, die diese Plage ein wenig dezimierten. Auch kleine Singvögel standen nicht auf dem Zettel der Jagdherren und dienten nur der Ernährung von Greifvögeln, die wurden aber seitens der Jäger ausschließlich wegen der Trophäen geschossen, die man sich ins Jagd-Zimmer hängen konnte.

Die beiden, Peter und Berta, waren noch in einem Alter, wo bei jungen Menschen die sexuelle Neugier am anderen Geschlecht sehr ausgeprägt ist, überhaupt, wenn die Früchte der Begierde sehr hoch hängen. So dauerte es auch nicht lange, dann war Berta schwanger geworden. Oma Emma freute sich, dass sich alles so schön anließ und bereitete die Hochzeit vor, während Berta und Peter zum Standesamt gingen und das Aufgebot bestellten. Beide legten ihre handgeschriebenen Geburtsurkunden vor, doch als der Standesbeamte sah, dass Peter aus Neugersdorf stammte, verlangte er von ihm, dem Auswärtigen, ein Leumundszeugnis.

Weil Peter noch nicht lange in der Stadt lebte, gab es nur eine Möglichkeit, er musste das Zeugnis in seiner Heimatstadt anfordern. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, fiel aber anders, als erwartet aus. „Aus Neugersdorf gebe es über Peter nichts Negatives zu berichten, aber von der Polizei in Spremberg würde eine Anfrage vorliegen, die besage, dass Peter dort in eine Zechprellerei verwickelt worden war.“ Das hatte er nun nicht erwartet, Emma und Berta waren schockiert, und obwohl Peter seine Unschuld beteuerte, glaubten ihm die biederen Bürgersleute kein Wort. Was eine kaiserliche Behörde festgestellt hatte, das musste auch stimmen, da bestand gar kein Zweifel.

Zudem hatte sich die Angelegenheit schnell in der ganzen Stadt herumgesprochen, und Berta weinte bitterliche Tränen, während Emma drauf und dran war, ihren „noch nicht Schwiegersohn“ vor die Tür zu setzen. Was konnte Peter jetzt noch tun? Er sprach bei der Polizeibehörde vor und bekam zur Auskunft, dass man in dieser Sache nichts machen könne. Der Wirt hätte zwar seine Anzeige zurückgenommen, aber das sei kein Beweis für seine Unschuld. Er müsse hier oder in seiner Heimatstadt Einwohner benennen, die für ihn bürgen würden.

Die bittere Enttäuschung wirkte sich bei Peter Kobel auch auf seine Arbeit im Postamt aus. Der einzige Mensch, der noch an ihn glaubte, war nach dem ersten Schock Berta, und das hielt ihn aufrecht. Durch diese Situation ergaben sich aber nun Spannungen zwischen Mutter und Tochter, die sich immer mehr aufbauten. Inzwischen verlangte Emma, dass sich Berta trotz ihrer Schwangerschaft von Peter trennen sollte, weil die Sache mit der Zechprellerei inzwischen schon das Stadtgespräch geworden war.

Der Wirt des Gasthauses „Zum Löwen“ Paul Andres, hatte ein Übriges getan und seinerseits gegen Peter gehetzt, weil er meinte, so seine eigene Reputation aufbessern zu können. Immerhin stand ja Aussage gegen Aussage, und die beteiligten jungen Burschen waren unauffindbar. Immer wieder wurde er von seinen Gästen nach der Sache gefragt, wie das damals gewesen sei, und so musste er, ob er wollte oder nicht, wieder und wieder die gleiche Geschichte erzählen, die er dann jedes Mal mit neuen Details zusätzlich ausschmückte.

Unter den böswilligen Zeitgenossen galt Peter Kobel inzwischen als hergelaufener Lump, der sich bei Bertha und Emma eingeschlichen und sogar das arme Töchterchen missbraucht hatte. Nüchtern betrachtet, stand die Sache für den Beschuldigten gar nicht gut. Natürlich kam auch seinem Chef Otto Krüger die Angelegenheit zu Ohren. Er ließ Peter in sein Büro kommen, machte ihm Mut und riet ihm, die nicht stattgefundene „Zechprellerei“ gerichtsanhängig zu machen. Er sah für Peter sonst keine andere Möglichkeit aus der Sache ungeschoren herauszukommen. Dabei war Otto Krüger doch eigentlich der einzige Zeuge gewesen. Nur, er musste oder wollte sich in seiner Position als Postchef aus der Angelegenheit heraushalten, schließlich hatte er auch Verantwortung für seine Familie. Er riet Peter sich einen Anwalt zu nehmen und gegen den Löwen-Wirt Klage einzureichen. „Das ist für sie der einzige Weg, ihren guten Namen wiederherzustellen“, riet er ihm offen und ehrlich. Der andere Weg wäre gewesen, so schnell wie möglich aus Spremberg zu verschwinden. Das kam aber nicht infrage, da Peter seine Berta ehrlich liebte, und er musste auch wegen ihres ungeborenen Kindes bleiben. Beim gemeinsamen Abendessen, erklärte er den beiden Frauen, warum er den gerichtlichen Weg einschlagen musste.

Schon am nächsten Tage suchte er den Anwalt Johann Eckstein auf. Der kannte natürlich diese böse Geschichte vom Hörensagen, ließ sich aber von Peter Erhard alles noch einmal genau und bis ins Detail erzählen. Ab und zu machte er sich Notizen und stellte Zwischenfragen. Zuletzt ließ er sich von Peter Kobel eine Vollmacht unterschreiben.

Als erste Maßnahme besorgte er sich das polizeiliche Protokoll, dann ging er mit seinem Mandanten alle Einzelheiten noch einmal sorgfältig durch. Peter sorgte sich hauptsächlich wegen der Bezahlung des Anwaltes, doch Eckstein zeigte sich zuversichtlich, dass er den Prozess gewinnen würde. „Wenn wir den Prozess gewinnen, bleiben die Kosten bei Paul Andres hängen“, beschwichtigte er Peter. Doch wie man weiß, mahlen die Mühlen der Gerechtigkeit, das Korn oft ungleich und vor „Gericht und auf hoher See ist man allein in Gottes Hand.“

5

Der Prozess

Der Gerichtstermin begann mit der Eröffnungsrede des Anwaltes Johann Eckstein, von der klagenden Seite. Er beschuldigte den Gastwirt Paul Andres der üblen Nachrede, Peter Kobel hätte angeblich seine Zeche nicht bezahlt. Er verwies auf das bei der Polizeibehörde vorliegende Protokoll, worin sich die streitenden Parteien geeinigt hatten, dass die Angelegenheit als erledigt betrachtet werde. Trotzdem hätte der Gastwirt in der ganzen Stadt die angebliche Zechprellerei von Peter Kobel herumerzählt und damit dessen guten Ruf geschädigt. Erschwerend käme hinzu, dass der Beklagte, Paul Andres, mit diesen Falschinformationen für seine Gaststätte, neugierige Gäste angelockt habe und aus der Situation zu Unrecht, auch noch ein gutes Geschäft gemacht habe. So habe er fortwährend zum Nachteil des Klägers gehandelt und nicht nur sein Ansehen beschädigt, sondern beinahe seine Existenz zerstört. Der Anwalt erhob einen Widerruf der stattgefundenen Verleumdungen und einen Schadenersatzanspruch in Höhe von mindestens 500 Reichsmark.

Der Gastwirt Paul Andres andererseits, war sich seiner Sache absolut sicher, dass man ihm nichts nachweisen könne, deshalb hatte er erst gar keinen Anwalt mitgebracht. Er, der Beklagte, begann den schon hinlänglich bekannten Sachverhalt zu seinen Gunsten darzustellen, konnte damit aber kaum noch jemanden beeindrucken. Dann wurde Otto Krüger, der Postchef, in den Zeugenstand gerufen und vom Richter daraufhin belehrt, dass er hier vor Gericht die Wahrheit zu sagen hätte und er sich vorbehalten würde, ihn zu vereidigen.

In seiner Aussage bekundete Otto Krüger, dass er die jungen Burschen zuvor schon ein paar Mal im Gasthaus Löwen gesehen hätte. Er erwähnte auch, dass er den Eindruck gehabt hätte, dieses Spielchen mit der Zechprellerei schon einmal erlebt zu haben. Der Richter wollte wissen: „Ob das nur sein Eindruck gewesen sei, oder ob er beschwören könne, dass da ein falsches Spiel im Gange gewesen sei?“ „Nein“, sagte Krüger, „beschwören kann ich das nicht.“

Genau in diesem Moment entstand eine kleine Unruhe im Gerichtssaal. Ein Mann war aufgestanden und rief laut: „Aber ich kann es beschwören.“ „Kommen sie doch bitte einmal vor in den Zeugenstand und erzählen sie uns, was sie wissen. Wie ist denn ihr Name und wo wohnen sie?“, ließ sich der Richter vernehmen. Der Gerichtsschreiber notierte die Angaben, damit waren die Formalitäten erledigt. „So Herr Becker, wir hören.“

In den nächsten zehn Minuten erzählte Becker den erstaunten Zuhörern und dem Gericht alle Einzelheiten seines eigenen Erlebnisses. Dann griff er in die Jackentasche und zauberte eine Gasthausquittung hervor, die bewies, dass er an dem besagten Abend 21 Humpen Bier getrunken und bezahlt hatte. „Ja, dann sind sie doch wohl unter dem Tisch eingeschlafen, oder, wie war das, Herr Zeuge?“ „Ne, Herr Richter, der kam janz nüchtern nachhause und hatte ene Wut im Bauch, die sich jewaschen hatte.“ „Ist das ihre Frau?“ „Ja, Herr Richter, dat isse, wie se leibt und lebt.“

„Also, Frau Becker, nu kommse och ma vor und azähle se ma, wassa Ihne jesacht hat.“ „Herr Richta, ich kenn ja meine Aujust nu schon 40 Jahre, aba, dat der sich so dämlich hat verschaukeln lassen, dat hat ma mächtich jeärjat. Zuerst hab ichn dat nich jeglobt, aba nun is ma klar, was der Andres so für Neben-Geschäftchen macht. Wir wern och noch off Rückzahlung vaklajem, wo nu feststeht, dassa jelogen hat.“

„Gut Frau Becker, das machen sie, ich freue mich schon darauf.“

„Also, Herr Andres, haben sie noch etwas dazu zu sagen, wenn nicht, könnten wir den Fall abschließen. Außerdem würde ich ihnen dringend anraten, dem Herrn Becker die unrechtmäßig abverlangte Summe von, wie hoch war das? Ja, hier ist ja der Beleg, also 19,50 Reichsmark zurückzuerstatten, dann ist das auch gleich erledigt, andernfalls, sie haben es ja gehört, werden wir uns hier bald wiedersehen.“

Der Richter ließ im Tonfall keinen Zweifel, dass das, was er sagte, auch ernst gemeint war.

6

Das Urteil

Der Anwalt Johann Eckstein hatte sein Plädoyer gehalten und das Urteil über Paul Andres stand eigentlich schon fest, es musste nur noch geschrieben werden. Beim Richter handelte es sich um einen jovialen älteren Herrn, auch nicht frei von Vorurteilen über die Jugend und speziell verärgert, über die immer mehr um sich greifende Sorglosigkeit im Umgang mit der Moral. Da wollte er zuerst mit seinem Urteil ein abschreckendes Beispiel geben, doch dann las er zufällig einen Satz zum Thema: „Meinungen“ in einem juristischen Fachblatt. Darin mahnte ein junger Jurist seine Kollegen an, sich nicht allzu schnell den vorherrschenden Meinungen anzuschließen, sondern sich erst einmal nach kluger Überlegung, seine eigene Meinung zu bilden, statt alles nachzuplappern, was andere zu einem Thema geäußert hatten. Das hatte nicht unbedingt etwas mit der Juristerei zu tun, sondern bezog sich mehr, auf die sogenannte Meinungsmache von Politikern und der Presse, die sich ja oft als die selbsternannten Moral-Apostel darstellten, sich aber dann, frei nach dem Motto: „Was kümmert mich mein dummes Geschwätz vor vorgestern“, nie um die Folgen ihres Tuns bekümmern.

Vor dem Reden,

erst mal überlegen,

ist immer überlegen.

Rei©Men

Der große Schriftsteller Mark Twain soll einmal gesagt haben, mahnte er an: „Wir schätzen die Menschen, die offen ihre Meinung sagen – vorausgesetzt, sie meinen das Gleiche wie wir.“ Dann zitierte er auch noch Christian Friedrich Hebbel, der anmerkte: „Es gehört mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.“ Das war der Punkt, der ihn zum Nachdenken anregte. Wie war das denn nun, wer hatte von dem Vorgang profitiert und wer waren die Opfer? Das gab den Ausschlag für sein Urteil.

Der Tenor seines Urteils lautete: „Peter Kobel kannte niemanden, als er die Stadt zum ersten Mal betrat, auch nicht die verschwundenen Burschen. Die Profiteure waren eindeutig der Wirt und die unbekannten Zechbrüder. Einleuchtend war, Peter Erhard war als einzigem der Beteiligten bekannt, dass er überhaupt kein Geld in der Tasche hatte, um den anderen die Zeche zu bezahlen. Warum hätte er sie dann alle einladen sollen? Wohingegen der Wirt, Paul Andres, durchaus wusste, wie er die Situation einzuschätzen hatte. Da waren einmal der fremde, unbekannte Wanderbursche, dann die Rumtreiber und Tunichtgute. Es wäre seine Obliegenheit gewesen, zu beurteilen, wer die Bestellungen aufgegeben hatte.

„Die Aussage unseres allseits geschätzten Postdirektors, Herrn Otto Krüger, der zufällig anwesend war und die Szene beobachten konnte, war eindeutig. Peter Kobel hatte nur einen Humpen bestellt, getrunken und bezahlt. Diese Vorgänge sind auf der Polizeiwache protokolliert worden. Man hatte im beiderseitigen Einvernehmen die Angelegenheit gütlich beigelegt.“

Folgerichtig urteilte er: „Das Nachkarten des Wirtes, hat eindeutig den guten Ruf des unbescholtenen Bürgers unserer Gemeinde Peter Kobel beschädigt. Ich verurteile deshalb Paul Andres zu 100 Reichsmark Strafe und zur Unterlassung weitere rufschädigender Äußerungen über Peter Erhard, außerdem wird Peter Kobel ein Schmerzensgeld in Höhe von 300 Reichsmark zulasten von Paul Andres zugesprochen. Die Sitzung ist geschlossen.“

7

Der Erste Weltkrieg

Am 28. Juli 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Viel Zeit war Peter Kobel und seiner Frau in ihrem jungen Glück nicht beschieden gewesen, denn nun musste er an die Front. Dort bekam er von Berta einen Brief, konnte ihn jedoch nicht gleich lesen. Nach der Postverteilung in den Schützengräben, hatte er endlich Zeit und las den von seiner Frau sehnsüchtig erwarteten Brief in aller Ruhe durch. Sie schrieb ihm, dass er am 3. Januar 1915 Vater einer Tochter geworden sei und sie hätte sie Gretel genannt. Die Geburt hätte sie, auch dank ihrer Mutter, gut überstanden, die ständige Sorge um ihn aber weniger.

Der junge Vater kämpfte zwar nicht direkt im Schützengraben, war indessen aber anderen Gefahren ausgesetzt, wenn er mit seinen Kollegen und mit den Pferdefuhrwerken, die ein- und ausgehende Post von der Bahn in die Verteilerstationen und zu den einzelnen Kompanien bringen musste. Da kam es öfters vor, dass ganze Postwagons zerschossen wurden. Der Feind machte eben keine Unterschiede zwischen Nachschub für die Front und begehrte Postsendungen. Anschließend mussten er und andere Postler die Feldpostbriefe mühsam wieder einsammeln und überprüfen, ob sie noch zustellbar waren. Seine Vorgesetzten waren jedoch bemüht, die „gelernten Postler“ nicht erhöhten Gefahren auszusetzen, denn für diese Fachleute hatten sie keinen Ersatz und die Post- und Päckchen-Zustellung wäre sonst zusammengebrochen.

Mitte des Jahres 1916 holte Hindenburg zum großen Schlag gegen Russland aus, während Peter Erhard zum Obergefreiten befördert worden war und zudem eine Woche Fronturlaub bekam.

Danach sollte er an die russische Front abkommandiert werden, um dort beim Aufbau des Feldpostwesens mitzuwirken. Emmas Herz machte einen gewaltigen Hüpfer, als sie seinen Brief in Händen hielt. Schnell bereitete sie alles für seine Ankunft vor. Doch die Enttäuschung war riesengroß, als der nächste Brief ankam. Doch eine kleine Hoffnung war ihnen geblieben, denn als Sammelstelle der Postler für den Russlandeinsatz, war die Stadt und der Bahnhof in Cottbus bestimmt worden. Dort wurde die neue Einheit zusammengestellt. Peter Kobel schrieb seiner Frau: „Liebe Berta, komm bitte am 11. Juni 1916 nach Cottbus und bring Klein-Gretel mit.“

Er wartete schon eine Stunde vor der Ankunft des Zuges aus Spremberg auf dem Bahnsteig. Endlich stand der Zug, die Lokomotive schnaufte in regelmäßigen Intervallen, zu den unendlich vielen Küssen, die ausgetauscht werden mussten. Berta hatte gleich Oma Emma mitgebracht, die dann mit dem Kleinkind Gretel am Nachmittag wieder nach Spremberg zurückdampften. Währenddessen genoss das junge Paar die traute Zweisamkeit einer einzigen Nacht, die ihnen blieb, denn am nächsten Morgen rollte der Transportzug in Richtung Osten.

Wochen später schrieb Berta ihrem Mann: „Du musst gut auf dich aufpassen, ich bin wieder schwanger geworden und hoffe, dass du diesen Wahnsinn überleben wirst.“ Peter war durch diese Verlegung in relativ ruhigere Kriegsgebiete gekommen, denn nach den großen Schlachten bei Tannenberg geriet der Krieg im Osten immer mehr zum Stellungskrieg. Nachdem die Bolschewiki die Macht übernommen hatten, kapitulierte Russland und der Krieg war damit auch für ihn so gut wie beendet.

Als er 1918 endlich glücklich nachhause durfte, tobte in Deutschland die Influenza, auch die „Spanische Grippe“ genannt, mit geschätzt zwischen 20 und 50 Millionen Toten, alleine in Europa. Das Land lag darnieder und der Versailler Vertrag knebelte Deutschland ungerecht und unbarmherzig.

Seine Frau Berta hatte im Kriegswinter 1917 den Sohn Erhard zur Welt gebracht. Der sah genauso aus wie die Kohlsuppe, die sie seit Monaten essen mussten. Infolge der Mangelernährung war bei Berta die Muttermilch versiegt. Der Arzt befürchtete schon, dass das Kind wohl nicht überleben würde.

Doch die gute Oma Emma hatte vorgesorgt und eine trächtige Ziege von einem Bauern erworben. Das Tier gab nun genügend Milch, um den kleinen Erhard, und auch noch ihr Zicklein, durchzubringen. Tagsüber lag der kleine Junge statt in seinem Kinderbett, in der Bratröhre des Küchenofens, streng bewacht von Mama Berta und Oma Emma.

So fand der Vater seinen Sohn bei der Heimkehr vor. Er hatte sein Geburtsgewicht von 900 Gramm in einem dreiviertel Jahr gerade mal verdoppelt. Jetzt war aber der Vater zu Hause, betreute den Gemüsegarten, pflanzte Obstbäume an und stahl auf den Spreewiesen und an den Feldrainen Gras und wohlschmeckende Kräuter für die beiden Ziegen. Hinzu kamen seine Erfolge bei der Kaninchenjagd. Dadurch verbesserte sich das Nahrungsangebot merklich und es reichte, die Familie mit den zwei Kindern gut durchzubringen.

Die Arbeitsplätze bei der Post waren während des Krieges mit Frauen besetzt worden und sein Gönner, Otto Krüger, war inzwischen in Pension. Die große Arbeitslosigkeit zwang Peter Kobel zuerst wieder in sein altes Metier zurück, der Kleintier-Wilddieberei. Der Anteil an jagdbarem Wild hatte sich kolossal vermehrt, und die paar verbliebenen alten Förster kamen kaum hinterher, es zu dezimieren. Deshalb drückten sie ein paar Augen mehr zu und ließen die Wilddiebe gewähren. Die Bevölkerung brauchte in diesen Zeiten Nahrungsmittel, doch wo sollten sie herkommen? Viele Bauern waren gleich zusammen mit ihren Pferden eingezogen worden, und die wenigen Zurückkehrenden mussten die Landwirtschaft erst wieder mühsam und zeitraubend „anschmeißen“.

In vielen Bereichen der Wirtschaft, in der Verwaltung und im produzierenden Gewerbe, hatten die Frauen das Kommando übernommen und die räumten ihre Arbeitsplätze wegen den von den Fronten zurückflutenden Männern nicht freiwillig. Endlich produzierte man bei Michelsohn in der Schlesischen Straße auch wieder Kammgarn, statt Uniformtuche. Nachdem Berta seit ihrer Jungmädchenzeit schon dort angestellt gewesen war, nur durch die Schwangerschaften unterbrochen, arbeitete sie wieder dort. Zunächst versuchte Peter Kobel erneut bei der Post unterzukommen, aber vergeblich. Doch Berta erreichte, dass ihr Mann bei Michelsohn eine Anstellung als Pförtner und Nachtwächter fand, allerdings im Schichtdienst mit zwei weiteren Männern.

Hier arbeitete er mit den anderen im Wechsel rund um die Uhr. Man mochte zu dieser Anstellung für einen kräftigen Mann in den besten Jahren stehen wie man wollte, doch für Peter Erhard war das in dieser Zeit die ideale Position. Sie ließ ihm genügend Zeit für seine „Nebentätigkeiten“. Mehrmals brachte er auch lebende Kaninchen nachhause, die er in einem mit dünner Angelschnur geflochtenen Netz gefangen hatte. Die Tiere sperrte er dann in einen selbst gebauten „Karnickelstall“, wie die Spremberger zu sagen pflegten, wo sie sich zur Freude der kleinen Gretel „wie die Kaninchen vermehrten“ und laufend Proteine lieferten, wenn man ihnen nur genügend Wasser, Gras und Küchenabfälle zu fressen gab. Mittlerweile hopsten die Karnickelkinder schon durch die Küche. Zum Leidwesen von Peter gewöhnten sich aber die Kinder so an ihre Lieblinge, dass sie natürlich nie geschlachtet werden durften.

Dann zogen die bisher im Obergeschoss wohnenden Mieter aus, sie hatten eine größere Wohnung in den neu entstandenen Gebäuden der GeWoBa (Gemeinnütziger Wohnungsbau) gefunden. Durch diesen günstigen Umstand gab es mehr Platz im Haus und die Oma zog nun ins obere Stockwerk um. Ein Kellerraum wurde ebenfalls frei, in dem Peter sich eine kleine Werkstatt einrichtete. Bald standen ein Fahrrad und ein Anhänger darin, nun konnte er nach Herzenslust in Feld und Wald herumgondeln, ausreichend Futter für die Tiere an den Wegrändern schneiden und genügend Holz für den Winter sammeln.

Bei seinen Rundgängen durch den Betrieb ging Peter Kobel unregelmäßig mit seinem Schlüssel zu den Stechuhren und überprüfte nachts das Werksgelände, damit nichts gestohlen wurde. Wenn alles ruhig war, konnte er sich auch schon einmal eine Mütze voll Schlaf gönnen, bis der nächste Rundgang anstand. Seit die Gewerkschaften den 8-Stunden-Tag durchgesetzt hatten, wechselte er sich mit seinen beiden anderen Kollegen rund um die Uhr in diesem Rhythmus ab. Das rollierende System hatte den unschätzbaren Vorteil, dass er nur alle drei Wochen von abends zehn bis sechs Uhr morgens Dienst tun musste. Für ihn blieb jetzt noch etwas mehr Freiheit für seine Leidenschaft Natur, Wildtiere und die Familie.

Seine Aktivitäten beschränkten sich nicht nur auf das Kaninchen fangen. In der Stadt und im Umland bestand auch eine große Nachfrage nach Singvögeln, die man damals für die Vogelbauer-Haltung in den Haushalten noch nicht züchtete. Die Vogelfänger entnahmen sie einfach der Natur und verkauften den Fang auf den Wochenmärkten. Im Krieg waren diese Aktivitäten völlig eingeschlafen, doch nun steigerte sich die Nachfrage nach den singenden, schilpenden und flötenden Hausgenossen wieder deutlich.

Mit diesem Nebenjob hatte sich Peter Kobel schon in seiner Heimat einen schönen kleinen Zusatzverdienst verschafft. Jetzt nahm er diese Tätigkeit wieder auf, dafür eignete sich am besten seine Laube, die er sich im Garten gebaut hatte. Der Rauch aus dem Schornstein stieg himmelwärts, er saß neben dem Öfchen und rührte das Leinöl, bis es zum zähen Kleister eingedickt war. Das war eine nicht ganz einfache Arbeit, wie mancher vielleicht denken mag. Das Feuer musste über mehrere Stunden gut dosiert unterhalten werden. Am Anfang brannte es hell, man musste nicht viel rühren und aufpassen, aber je dicker die Masse wurde, desto schwerer fiel das Rühren, und wenn dann nach vielen Stunden der Leim soweit fertig war, glühte im Öfchen nur noch etwas rote Glut. Das war der Zeitpunkt, wo er die vorbereiteten Leimruten in die Masse tauchte und sie einzeln an einer Schnur aufhing und antrocknen ließ. Frühmorgens, wenn allgemein die meisten noch schliefen, zog er los. Die Ruten steckten mit den nicht klebrigen Enden in mehrere aufgebohrte Bambusröhren, und damit ging er in den Wald, wo er schon lange vorher die Büsche mit den beliebtesten Singvögeln ausgespäht hatte.

Dort band er seine Leimruten mit dunkler Biese an Ästen und Sträuchern fest und ging ein Stückchen weiter zur nächsten Fangstelle. Manchmal setzte er auch einen „Lockvogel“ in einem Käfig aus, der mit seinem Konzert seine Artgenossen anlockte. Stunden später kam er mit seinen selbstgebauten Vogelkäfigen zurück und sammelte die Vöglein, die ihm „auf den Leim gegangen waren“ ein, doch bevor er sie in die Käfige hineinsetzte, putzte er ihnen mit viel Hingabe und mit frischem Leinöl das Gefieder sauber. Immer bei dieser Arbeit dachte er daran, dass auf diese Art und Weise, die beiden schönen und einzigartigen deutschen Sprichwörter entstanden sind.

An den Markttagen stand er dann mit seiner Stieftochter Elisabeth und Tochter Gretel an einem aufgestellten Dreibock aus langen Stangen, an denen seine Vogelkäfige hingen und bot seine singende Ware feil. Töchterchen Gretel hatte in der Schule das Flötenspiel gelernt und sie lockte nun, wie weiland der „Vogelhändler“ in der Mozart-Oper, die Käufer mit ihren Trillern an und Elisabeth sang dazu: „Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig heißa, hopsasa.“ Wie man sieht, war daraus ein richtiger Beruf entstanden, den einst Emanuel Schikaneder (Libretto) und Wolfgang Amadeus Mozart (Musik), aufnahmen, als sie eine der wunderbarsten, zauberhaften deutschen Opern geschaffen hatten, die Zauberflöte, die heute noch nach über 200 Jahren bei Opernliebhabern Begeisterungstürme auslöst. Inzwischen hatte Peter auch den Garten seiner Schwiegermutter übernommen und baute noch mehr Obst und Gemüse für die Selbstversorgung an. So ging für die Familie Kobel alles seinen bescheidenen und beschaulichen Gang und verbreitete ein gewisses Familien-Glück zwischen den Weltkriegen.

Die Welt drehte sich derweil weiter, doch schon deuteten unheilvolle Wolken an, die sich am Firmament abzeichneten, dass sich ein gewaltiges, nie gekanntes Desaster entwickelte. Die Nazis erschienen auf dem Boden der Geschichte und verbreiteten ihre wahnsinnigen Ideen in Windeseile in den Gehirnen vieler Wirrköpfe, die Schuldige für den verlorenen Krieg und den Knebelungsvertrag von Versailles suchten und ihn bei den Juden zu finden meinten. Sie waren ja mit ihren Anderssein schon immer schuld an allem möglichen gewesen, verfolgt und verfemt in ganz Europa zum Buhmann erklärt, also mussten sie jetzt endlich ausgetilgt werden.

So ist es eigentlich immer, wenn etwas Schlimmes passiert, werden Schuldige gesucht, die dann die Last auf sich zu nehmen haben. Man verfolgt sie, nimmt sie in Sippenhaft foltert und tötet sie, nicht erkennend, dass alle europäische Völker diese geschichtlichen Fehler über Jahrhunderte gepflegt, begangen und über Generationen in den Gehirnen angereichert hatten. Die Saat war aufgegangen, es fehlte nur noch ein Funken um die lang kokelnde Glut zum Weltbrand zu entzünden.

8

Die Gang

Im Stadtgebiet von Spremberg bildeten sich in den 20er Jahren, Gruppen von Halbwüchsigen, die angestachelt von Rivalitäten in den Stadtteilen, harte Kämpfe untereinander austrugen. Da gab es mitunter schon mal blutige Nasen. Die Gang von Erhard Kobel in der Südstadt wurde als „Algerianer Messastecher“ bekannt, obwohl keiner von ihnen ein feststehendes Messer besaß. Wie dieser neue Stadtteil im Süden von Spremberg zu den Namen „Algerien“ kam, ist in Vergessenheit geraten. Die Jungs besaßen bestenfalls kleine Taschenmesser, mit dem üblichen angehängten Werkzeugvorrat, wie sie damals alle Burschen haben wollten. Sinn und Zweck dieser Rivalitäten war die Revierverteidigung, so eine Art Geheimpolizei, die alle Vorgänge beobachtete und dem Gruppenchef meldete. Darüber hinaus durchstreiften stets mehrere Gruppenmitglieder die genau abgesteckten Reviergrenzen der anderen Gangs. Das hatte ihnen niemand befohlen, das war einfach so, musste wohl schon seit Urzeiten in den Genen schlummern und von Generation zu Generation weitergegeben worden sein.

Nach der Erdbeerernte waren die Süßkirschen in der Kirschallee reif, dann saßen die Mitglieder der Gang in den Bäumen und schlugen sich die Bäuche voll. Später kamen die Augustäpfel in den Schrebergärten dran, oder man angelte mit schnell geschnittenen Ruten, mitgebrachten Angelschnüren und Haken, eine Zusatzmahlzeit aus den Bächen, die der Spree zuflossen. Im Winter wurden ausgedehnte Schlittschuhausflüge auf den zugefrorenen Spreewiesen unternommen.

Der Ideenreichtum an Unfug war ebenfalls beachtlich. Da alle Badeanstalten an der Spree lagen, ließen die Burschen in der Heuernte große Heuinseln die Spree herunterschwimmen, die den Badegästen dann überall am Körper kleben blieben. Waren sie bei Operationen in „gegnerischen Revieren“ unterwegs, wurden die Gesichter mit Spreeschlamm unkenntlich gemacht.

Einmal jedoch ab es richtigen Ärger. Die Truppe hatte am nördlichen Spree-Zusammenfluss, der sogenannten „Liebesinsel“, einem sich liebenden Pärchen sämtliche Kleider gestohlen. Sie hatten nur noch ein mitgebrachtes Badetuch, auf dem sie drauflagen, und das war wohl für beide zu klein, um ihre Blößen zu bedecken. Die Geschichte wurde zum Stadtgespräch und sogar in der Lausitzer Rundschau ausgiebig diskutiert. Die Sache an sich, wäre ja eigentlich nur eine Lachnummer gewesen, doch die bösen Buben hatten vom „Tatort“ beginnend, bis in die Innenstadt und zum Marktplatz hin, die Wäsche der Opfer aufgehängt und das Ganze so platziert, dass das Liebespaar zuerst ihre Unterwäsche und zuletzt am Markt ihre Oberbekleidung wiederfanden. Das rief natürlich die Polizei auf den Plan, die ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses anstrengte, was jedoch „Im Sande“ verlief, weil die Bösewichte nicht ermittelt werden konnten. Das Gelächter darüber war umso größer, weil die ganze Stadt mitlachte.

Ein anderes Mal wurde bei einem unbeliebten Lehrer das Fahrrad in alle Einzelteile zerlegt. Als er losfahren wollte, stand nur noch der nackte Rahmen vor der Haustür. Alle anderen Einzelteile wurden ihm Schraube für Schraube nach und nach mit der Post zugestellt. Den Sattel fand der Hausmeister der Schule auf seiner Werkbank, andere größere Teile, wie die Felgen, der Lenker, Schutzbleche und Gepäckträger, fanden sich in der Stadtkirche hinter dem Altar und auf der Kanzel wieder. In der Stadt war die Geschichte nun hinlänglich bekannt geworden. Die Bevölkerung machte sich nun einen Spaß daraus, dem unliebsamen Lehrer, den sie wohl alle „noch auf dem Kieker hatten“ – weil sie ihn noch von ihrer eigenen Schulzeit her kannten – schickten ihm nun auch noch alle möglichen und unmöglichen Fahrradteile, auch Kinderwagenteile und vieles mehr, was man loswerden wollte, die aber überhaupt nichts mit seinem Fahrrad zu tun hatten. Der Mann wehrte sich mit Händen und Füßen, doch es half alles nichts, da musste er durch.

Dann „erbarmte sich der „Fahrrad-Fritze“ Feiertag uneigennützig, das Fahrrad wieder zusammenzuschrauben. Zuletzt fehlten immer noch die Reifen mit den Schläuchen, doch die schwammen eines Tages die Spree runter, mitten durch die beiden Badanstalten, oberhalb vom Weißen Wehr, wo sie von den Badegästen herausgefischt wurden. Feiertag, war ja ein ebensolches Schlitzohr, wie man ja im Mittelalter die Land- und Stadtstreicher mit eingeschnittenen Ohrläppchen, kennzeichnete, wenn sie jemanden betrogen hatten. Nun hatte ja Feiertag niemanden betrogen, aber ein alter Spruch wie dieser, hält sich eben im Volksmund Jahrtausende. Er wusste jedenfalls die einmalige Gelegenheit zu nutzen und forderte die Bevölkerung auf, ihm alle Fahrradteile zuzuschicken, die irgendwo herumlagen und versprach dem armen Lehrer, damit sein Fahrrad wieder herzurichten. Welch ein Wunder, wie Feiertag sein Ersatzteillager plötzlich überquollen war.

9

Erhard Kobel und seine Charakterzüge

Kaum war Kobel vier Jahre alt, nahm Peter ihn das erste Mal ins Gelände mit, doch der Junge interessierte sich nicht für die Natur, ihre Vielfalt und den enormen Reichtum. Lieber stromerte er an den Bächen und im Gebüsch herum, scheuchte die brütenden Kiebitze auf und raubte ihnen die Eier, die er dann gleich auslutschte, oder er ärgerte fleißige Wildbienen, bis sie über ihn herfielen. Das Geschrei danach konnte man bis in die nahe Stadt hören. Am liebsten stocherte das Bürschchen in Teichen herum, fing Frösche, die er dann mit einem hohlen Rohrkolbenhalm aufpustete, bis die armen Tiere platzen. Da halfen weder gutes Zureden, noch Erklärungen und Belehrungen, nicht einmal Verbote. Der Junge war schon mit fünf, sechs Jahren beratungsresistent und schwer erziehbar.

Mit zunehmendem Alter entwickelte er sich zum Egoisten mit den zwei Gesichtern. Er verstand es genial alle für sich einzunehmen, aber vor allem andere mit Ausführungs-Anweisungen vorzuschicken und selber geschickt in der Deckung zu bleiben. Vom eigennützigen Tun bemerkten seine Mitmenschen wenig, denn seine Argumente waren meistens so überzeugend, dass seine „Opfer“ dachten, er würde ihnen selbstlos etwas Gutes tun wollen. Das böse Erwachen kam erst später, nämlich dann, wenn sie mitbekamen, das sie sind nur ausgenutzt worden waren. Wenn er dann merkte, dass er durchschaut war, ließ er die Opfer gnadenlos fallen, weil es ihm intuitiv bewusst war, dass sie sich ein zweites Mal nicht mehr von ihm hereinlegen ließen. In späteren Jahren entwickelte er diese Kunst zur Perfektion.

Doch bei der objektiven Betrachtung dieses egoistischen Fehlverhaltens, musste man ihm zugestehen, dass viele, die sich auf ihn eingelassen hatten, am Ende auch von ihm profitierten. Selbst wenn sie keine kommerziellen Vorteile verbuchen konnten, so waren sie an Erfahrungen reicher geworden. Zumindest hatten sie sich weiterentwickelt und vielleicht gelernt, wie man im Geschäftsleben auch auf anständige Art und Weise zu Wohlstand und Ansehen gelangen kann.

Einige waren in ihrer späteren Entwicklungsphase sogar durch ihn reich geworden, weil sie die teilweise unredlichen Machenschaften des Protagonisten und Verführers übernommen hatten und in eigenes Bares umzumünzen verstanden. Da gab es auch Mitläufer, die mit und durch ihn sogar mit den Gesetzen in Konflikt gerieten, ins Gefängnis mussten, oder hohe Geldstrafen zu berappen hatten. Manchen dieser ausgebufften Typen half er wieder auf die Beine, nachdem sie aus dem Knast entlassen worden waren.

Die Mehrheit trennte sich jedoch von dem Hasardeur und desavouierte ihn. Solche Verhaltensweise bestrafte er allerdings dann auf Lebenszeit, meist noch mit versteckten Angriffen auf ihre Integrität, ihre Reputation oder ihr Vermögen. Die Bitte um Verzeihung oder Eingeständnisse seiner Mitschuld, das war von ihm nicht zu erwarten, eher ein weiterer Versuch, den Delinquenten erneut für seine Zwecke einzuspannen. Manche ließen sich darauf ein und machten eine weitere Bauchlandung. Unterordnung gab es für ihn nur, wenn er merkte, dass ihm jemand intellektuell überlegen war oder im Besitz eines akademischen Titels. Dann biederte er sich an, dienerte und zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Wenn jemand, der ihn kannte, als wenn er ihn selber geformt hätte, sein reziprokes Schauspiel beobachtete, seine Versuche sich anzudienen, wenn er redete, bis ihm der Speichel in den Mundwinkeln antrocknete, dem blieb nur, sich angewidert abzuwenden, bevor er sich übergeben musste.

In seiner Heimat- der Industriestadt Spremberg fand Erhard Kobel keine Arbeit, was nicht verwunderte, denn er hatte nichts gelernt und konnte keinen Beruf nachweisen. Wenn er auch nichts war und nichts konnte, dumm war er aber keineswegs, im Gegenteil, er schien das Glück gepachtet zu haben. Sein angeborener Instinkt sagte ihm: „Dann fange ich eben mal ganz klein an und suche mir eine Lehrstelle.“ In einer Installationsfirma wurde er fündig. Dort konnte er zwar kein Geld verdienen, aber er hatte wenigstens ein Dach über dem Kopf und zu essen und zu trinken. Das Getränk bestand allerdings hauptsächlich aus Leitungswasser, oder wenn mal ein Kollege zu seinem Geburtstag eine Kiste Bier spendierte. Dazu gab es regelmäßig noch eine Flasche 40-prozentigen Korn, die von Hals zu Hals die Runde machte. „Jeder eine Daumenbreite am Flaschenrand“, das war das Maß, welches eingehalten werden musste, und die Kollegen schauten ganz genau hin, ob der Daumen während des Trinkens nicht „aus Versehen“ mal etwas verrutschte. Die Arbeit war nicht schwer, doch er merkte schnell, dass das biedere Handwerk nicht sein Metier war. Es dauerte auch nicht lange, dann setzte ihn sein Meister im organisatorischen Bereich ein. Mit den Händen arbeiten war überhaupt nicht sein Ding, er arbeitete lieber mit seiner großen Schnauze. Die Gesellen waren genervt, beschwerten sich beim Chef und ließen ihn an keine Arbeiten mehr heran, weil er wie sie sagten: „das einmalige Talent besaß, andere für sich arbeiten zu lassen“, aber im Umgang mit Materialien und Werkzeugen ein Totalausfall war. Ja, sie verlangten, dass er verschwinden sollte. Damit hatte er in dieser Firma abgegessen und musste gehen. Von seinem Vater, der ja die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges hinter sich hatte, hatte er gelernt, sich nie unterzuordnen, sondern sich immer an die Spitze des Geschehens zu stellen: „Nur so kannst du die Übersicht behalten und die Dinge zu deinem Nutzen gestalten. Gibst du das Steuer aus der Hand, lieferst du dich anderen aus. Lasse nie zu, dass ein anderer aus deiner Gruppe die Führung übernimmt, du musst sie mit der Faust verteidigen, sonst wirst du sie nie zurückgewinnen. Setze sie zu deinem Nutzen ein, aber achte darauf, dass die anderen ihren Anteil am Erfolg erhalten, sonst werden sie dir nicht mehr folgen. Spreche immer sachlich und sanft mit deinen Leuten, schreie sie nur ausnahmsweise an, aber denke immer daran, dass deine Argumente überzeugend sein müssen. Diskutiere mit allen über alles, prüfe die Argumente der anderen und mache sie zu deinen eigenen, wenn sie gut sind. Wenn du deine Befehle erteilst, dann überlege genau wer was kann. Übertrage nie Aufträge, welche den Einzelnen überfordern. Zeige immer mit dem Finger auf denjenigen, dem du einen Auftrag erteilst, so vermeidest du Missverständnisse“, dozierte er.

Das Fingerring-System

Erst einen Zeigefinger heben,

dann dich furchtbar wichtig geben.

Nun und dann mit viel Effekt,

zeigen auf ein Schaff-Objekt.

Und nun kommt es darauf an,

wer denn was am besten kann.

Schaust die Opfer an und sagst,

du machst dies und du machst das.

Ist dir dieses Ding geglückt,

lehnst du dich entspannt zurück.

Und lässt deine Muskeln schlaffen,

denkst, lass doch die anderen schaffen.

Rei©Men

Das war so ungefähr das, was er am besten konnte und vor allem ein Leben lang praktizierte. Aber hinter seiner biederen Fassade steckte noch eine weitere Gemeinheit seines Charakters. Wenn irgendetwas schiefging, waren immer die anderen daran schuld. Nie und nimmer, wie konnte das nur sein, erkannte er an, selber einen Fehler gemacht zu haben.

So endet sein kurz zuvor aufgenommenes Handarbeits-Arbeitsleben, er suchte sein Heil in der Flucht und ging auf die Wanderschaft. Ein ganzes Jahr wollten sie unterwegs sein, das war in jenen Zeiten so üblich, aber sein „Freund“, der mit ihm unterwegs war, gab schon nach kurzer Zeit auf, kam in die Heimat zurück und machte eine Lehre als Blechner und Installateur. Völlig logisch und folgerichtig, der eine wollte einer ordentlichen Arbeit nachsuchen, von der man leben konnte, der andere pflegte das Nichtstun und das ungebundene Leben, das er so über alles liebte und lebte.

Als er endlich wieder nachhause kam, gab er noch ein kurzes Gastspiel beim Bau des Kraftwerkes Trattendorf, das aber ebenso wie gehabt, an seiner handwerklichen Unfähigkeit, tragisch endete. Vor dem Hungertod bewahrten ihn dann ausgerechnet seine damaligen Gegner, die Nazis - mit denen er sich auf den Straßen herumgeprügelt hatte, denn die brauchten für ihre Aufmarschstraßen, die Autobahnen, jede Menge Arbeitskräfte, deshalb landete er beim Reichsarbeitsdienst, zu dem man alle jungen Männer „verurteilte“. Was die Jungs damals, Anfang der 30ziger Jahre nicht ahnten - war, dass man sie nach der Ableistung des Pflichtjahres, nicht etwa nachhause schicken würde, nein - jetzt ging es erst richtig los. Bevor sie wussten, was ihnen geschah, waren sie in der im Aufbau begriffenen Wehrmacht gelandet und vertauschten den Spaten mit dem Karabiner.

10

Die Eltern von Klaus Dieter Keller

Für Elisabeth brach die Zeit an, wo sie mit ihren Freundinnen zum Tanzen ging und auch Freunde fand, aber bisher ergab sich noch keine ernsthafte Beziehung. Dann lernte sie den Tischler Hermann Keller kennen und bald heirateten sie. Anfangs dachten sie nicht an Kinder, dafür arbeiteten beide hart und sparten für ein Häuschen am Stadtrand, was sie dann verwirklichen konnten. Kurz vor dem Ausbruch des Krieges wurde Klaus Dieter geboren, doch das gemeinsame Glück war nur von kurzer Dauer. Schon 1939 musste der Vater Hermann in den Krieg ziehen. Als er 1946 endlich von der Krim wieder nachhause kam, brachte er nur noch 46 Kilogramm auf die Waage, und sein Häuschen hatte durch den Russensturm auf Spremberg schwer gelitten. Doch wie schreibt unser großer Dichterfürst Friedrich Schiller:

Einen Blick, nach dem Grabe, seiner Habe

Sendet noch der Mensch zurück –

Greift fröhlich dann zum Wanderstabe,

Was Feuers Wut ihm auch geraubt,

Ein süßer Trost ist ihm geblieben,

Er zählt die Häupter seiner Lieben,

Und sieh! ihm fehlt kein teures Haupt.

Nun, Elisabeth und Hermann Keller, hingen sehr an ihrer Habe und sie bauten alles, was ihnen der Krieg und die russischen Stalinorgeln zerstört hatten, mit Fleiß und Ausdauer wieder auf. Doch ihr Sohn Klaus Dieter und seine Freundin Karin, sollten sich ein paar Jahre später für den Weg des Dichters entscheiden, sie verließen ihre Heimat. Die Verhältnisse hatten sie zu diesem Schritt gezwungen, weil die kommunistischen Machthaber – die Sowjets, die Ostzone und spätere DDR ausraubten und eifersüchtig jeden bekämpften, der sich mit Eigeninitiative eine private Existenz aufbauen wollte. Auch die Zulassungen zum Studium wurden nur über die SED-Parteizugehörigkeit genehmigt. Private Betriebe gab es kaum noch und die alt eingesessenen Handwerksmeister wurden über die Zuteilung von Materialien in ihren Aktivitäten gegängelt und kontrolliert.

Vater Hermann Keller war schon in der Tischlermeister Ausbildung, als er 1939 zum Militär einberufen wurde. Sein Sohn Klaus Dieter versuchte nach dem Krieg die Meisterwürde zu erlangen, wurde aber rigoros abgebügelt. Wieder war es das Militär, dieses Mal jedoch die NVA Nationale Volksarmee, zu der er sich für drei Jahre verpflichten sollte. Danach, so wurde ihm versprochen, könne er dann sogar an der Fachhochschule für Holztechnologie in Dresden studieren. Begründet wurde diese Erpressung mit der Bedrohung durch den Klassenfeind im kapitalistischen Westen Deutschlands, den man „mit der Waffe in der der Hand bekämpfen musste, um die Errungenschaften der Arbeiter und Bauern gegen den Klassenfeind im Westen zu verteidigen“.

Na sowas, meinte Karin und Klaus Dieter, wir haben keine Feinde im Westen und den Krieg haben wir selber schmerzhaft erlebt und wollen nie im Leben eine Waffe gegen andere Menschen erheben. Die beiden wollten bald heiraten und sich eine eigene Existenz aufbauen. Das war unter diesen Umständen natürlich nicht möglich. Als die Armee-Werber Klaus Dieter nicht in Ruhe ließen, setzten sie sich kurzerhand über die damals noch offene Grenze in Westberlin, in den freien ehrlicheren Teil Deutschlands ab und verwirklichten dort erfolgreich ihre Träume.