Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

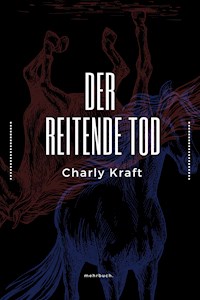

mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Mit dem Roman ''Der reitende Tod' tauchen Sie in das Abenteuer des Westerns ein. Käthe Kraft-Bündgens wurde 1903 geboren. Sie schrieb in den 1930er Jahren Westernromane für den Berliner Eden-Verlag unter dem Pseudonym Charly Kraft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der reitende Tod

Abenteuerroman

Erstes Kapitel.

Unruhig scharrten die Hufe der Pferde.

Lässig stand Alexandre d'Ordonez an sein Pferd gelehnt. Man merkte ihm nicht an, daß er ebenso ungeduldig war wie einige der Leute, die mehr oder weniger laut ihre Meinung darüber zum Ausdruck brachten.

Doch Alexandre wußte es besser als alle: die Ungeduld half nichts, man mußte warten. Sein Blick schweifte über das bunte Bild vor sich.

Wohl an die fünfzig Männer hielten dort. Einige standen in Gruppen und rauchten und diskutierten mehr oder weniger leise mit einander, andere hielten sich abseits und sahen stumm vor sich hin oder blinzelten in die Sonnenstrahlen; wieder andere hatten sich auf dem Boden ausgestreckt und nutzten den Aufenthalt zu einem schnellen Schlaf aus.

In achtungsvoller Entfernung standen die Männer des Dorfes, das sich hier armselig an den hohen, steil aufragenden Felsen schmiegte; doch sah man keine Frau unter ihnen, wie Alexandre höhnisch feststellte. Sein Blick streifte die Häuser. Häuser konnte man die armseligen Hütten eigentlich kaum nennen. – Hier war bestimmt auch mit dem besten Willen nichts zu holen!

Und doch hatte diese ärmliche, kleine Niederlassung einen Reiz für den Bandenführer: sie besaß eine winzig kleine Kirche, die, baufällig und halb verfallen, vielleicht der einzige Stolz dieser verhungerten Bauern war.

Das Land war schroff und gebirgig; kahle Felsen ragten hoch in den Himmel; nur wenige Felder lagen dazwischen, denen die Dörfler in zäher Arbeit das tägliche Brot abringen mochten.

Alexandre warf den Rest seiner Zigarette fort, um sich sofort eine neue anzustecken. Ungeduldig sah er nach der Uhr. Schon über eine halbe Stunde war verflossen, und Miguel de Silva kehrte immer noch nicht zurück.

Er stieß einen Seufzer aus; aber es nützte alles nichts, man mußte sich eben in Geduld fassen!

Alexandre wußte genau, wie es kommen würde: Nachdem Miguel in der Kirche seine Andacht beendet, würde er still und ›erleuchtet‹, wie es seine Leute nannten, heraustreten, um sich dann diesen Armen gegenüber als Wohltäter zu erweisen. Und das alles nur, um sein Gewissen zu erleichtern, vermutete Alexandre.

So ging es immer, wenn sie auf ihren Streifzügen ein solches Dorf trafen. Sie mochten es noch so eilig haben, eine Sache konnte ihnen dadurch aus der Nase gehen, und doch versäumte Miguel es nicht, vom Pferde zu steigen und in die Kirche zu gehen; und zwar allein. – Es war ausdrücklicher Befehl, daß ihm niemand folgen und ihn stören dürfte; und dieser Befehl war auch noch von niemandem übertreten worden. – Miguel de Silva wollte allein bleiben; also blieb er allein.

Diese Gewohnheit hatte Miguel in den Augen der ärmsten Bevölkerung des Landes in ihren Erzählungen zu einem frommen Manne gestempelt; und da er hinterher den Armen, in deren Kirche er gebetet, immer reichlich gab und half, so kannte man seinen Namen in ihren Hütten nicht als den eines Räubers und grausamen Bandenführers, sondern man pries ihn oft geradezu als gütigen Helfer.

Wenn auch Alexandre diesen Widerspruch in Miguels Art und Wesen nicht verstand, so äußerte er doch kein Wort darüber zu ihm; hatte die Sache doch auch schon ihre guten Seiten gezeitigt.

Mehr als einer von den Leuten der Bande, die bei einer Verfolgung abgetrieben waren, hatten dadurch ihr Leben retten können, daß sie ein Dorf erreichten, durch das Miguel einmal gekommen war und es geschont hatte. Diese Dankbaren boten ihnen dann Unterschlupf und Versteck.

Wie anders aber sah die Szene aus, wenn sie auf ihren Streifzügen auf ein reiches Dorf trafen!

Kein Stein blieb dann auf dem anderen. Es war, als ob Miguel sich in seinem Haß gegen die Reichen austoben müßte. Kein einziger Mann blieb am Leben; und für die Frauen, die Miguel allerdings seinen Leuten überließ, wäre es auch besser gewesen, sie wären mit ihren Männern gestorben.

Niemals beteiligte sich Miguel persönlich an solchen Orgien; stumm sah er ihnen nur von ferne zu; höchstens rief er hier und da seinen Leuten ein aufhetzendes Wort zu. Oft beobachtete ihn Alexandre heimlich und fragte sich, was wohl in solchen Augenblicken in Miguels Seele vorgehen mochte. Gespenstisch leuchteten Miguels Augen; ein harter, grausamer Zug lag um seinem Mund; seine starke Gestalt straffte sich, und es war, als wüchse er noch, der sie alle schon um Haupteslänge überragte.

Wie lange Miguel de Silva dieses Leben schon führte, wußte Alexandre nicht; er selbst war schon elf Jahre bei Miguels Bande.

Wieder steckte sich Alexandre eine Zigarette an der aufgerauchten an. Noch hatte sich die Situation in nichts geändert; alles geduldete sich in nervöser Erwartung.

*

In der Stille der engen, kleinen Kirche kniete unterdessen ein betender Mann vor dem Altar. Seine Augen sahen zu dem alten und schlecht gemalten Muttergottesbild auf, das das einzige Schmuckstück dieser ärmlichen Kirche außer einigen dicken Kerzen und alten Rosenkranzsträuchern war.

Tief war der Mann in seiner Andacht versunken, und so überhörte er auch den leichten Schritt, mit dem ein junges Weib in die Kirche trat. Beim Anblick des Andächtigen stockte ihr Fuß; ein spöttisches Lächeln huschte über ihr Gesicht, um dann einem sinnenden Ausdruck zu weichen.

Sie blieb beobachtend an einer der vier kleinen Säulen stehen, die das Innere der Kirche trugen. In der Hand hielt sie eine Blume, die sie spielend bald an den Mund, bald an die Wange hielt, während ihre Augen den knieenden Mann nicht losließen.

Sie war eine schöne Frau, Ende der Zwanzig. Ihre Kleidung bestand aus einer bunten Bluse und einem dunklen Rock. Jetzt zog sie aus ihrer Bluse einen kleinen, halb blinden Spiegel heraus, in dem sie sich aufmerksam betrachtete: dabei fuhr ihre Hand ordnend über ihr schwarzes, glänzendes Haar.

Mercedes liebte ihr Spiegelbild und hatte sich stets mit natürlicher, ehrgeiziger Eitelkeit betrachtet. Dieses Mal, als sie so in den Spiegel sah, war noch ein anderer Grund in ihrem Herzen; sie hatte das Verlangen, schön zu sein und wollte in den Augen dieses Mannes dort am Altar schön erscheinen, dieses Mannes, dessen Ruf die weiten, wilden Gebirge überquert hatte, dieses Mannes, der den Armen ein Freund und den Reichen ein Hasser und blutiger Feind war.

Plötzlich fuhr Mercedes zusammen; der Mann dort vorn hatte eine Bewegung gemacht. Schnell steckte sie den kleinen Spiegel fort; ihre Augen schlossen sich zu einem Spalt und folgten jeder seiner Bewegungen.

Langsam erhob sich Miguel de Silva aus seiner knieenden Stellung. – Er war ein Mann, der auf den ersten Blick auffiel, von überragender Größe, und jede seiner Bewegungen verrieten Kraft und die Gewalt, die er über seine Muskeln besaß.

Noch hing sein Blick träumend an der Mutter Gottes; als er sich nun langsam umdrehte, um die Kirche zu verlassen, war noch etwas von diesem verträumten, weltfernen Ausdruck in seinen dunklen Augen.

Er hatte ein hageres, sonnengebräuntes Gesicht, ein kleiner, schwarzer Schnurrbart lag schmal über seinen Lippen. Bunt, sehr bunt war seine Kleidung. Ein breiter Patronengürtel lag um seine Hüften – tief hingen zu beiden Seiten zwei Revolver, die bei jedem Schritt leicht gegen seine Schenkel stießen.

Mit brennenden Augen nahm Mercedes dieses Urbild eines gesunden, kräftigen, selbstbewußten Mannes in sich auf. Keinen Augenblick überfiel sie Furcht; ebenso furchtlos und selbstbewußt wie er, war auch ihr Charakter.

Jetzt hatten ihn seine Schritte in ihre Nähe gebracht, plötzlich gewahrte er die Gestalt, die lässig an einer Säule lehnte.

Eine zornige Glutwelle schoß in sein Gesicht, seine Augen blitzten auf; ein großer Schritt brachte ihn vor ihr zu stehen.

Man sah ihm an, daß er im Begriff war, hochzufahren, als sein Blick ihre schwarzen, voll zu ihm aufgeschlagenen Augen traf. Miguel de Silva stutzte, seine Augen blieben in den ihren ruhen.

Minutenlang blieben sie so einander gegenüber stehen. Trunken ging Miguels Blick über Mercedes hin. Noch nie hatte er ein so schönes, rassiges Weib gesehen.

Ruhig hielt Mercedes seiner Musterung stand. »Senhora!« dunkel klang seine männliche Stimme. »Wußtet Ihr, daß es in meinen Augen ein Verbrechen ist, mich in einer Kirche zu stören?«

Ein kleines, helles Lachen ließ Miguel verwundert aufsehen. Eine spöttische Stimme antwortete ihm.

»Nein, das wußte ich nicht!« Mercedes wechselte ihre Stellung; sie lehnte den Kopf an die Säule und kreuzte ihre Arme, dabei spielte ihre schlanke, gepflegte Hand herausfordernd mit der Blume.

»Was kostet es denn, Miguel de Silva, den großen Bandenführer belauscht zu haben?«

Erstaunt sah Miguel die Frau an. Eine solche Sprache war er seit langem nicht mehr gewohnt; ihn floh jede Frau angstvoll und entsetzt.

»Was das kostet?« fragte er gedehnt, um dann schnell zu fragen: »Kamt Ihr zufällig in die Kirche, oder –?«

»Es war kein Zufall, Miguel de Silva. Mich trieb die Neugier; ich wollte wissen, was ein Miguel de Silva in einer Kirche tut. Ich finde, Ihr könntet Eure Zeit besser ausnützen, als hier zu beten.«

»Besser –?!« fragte Miguel. Die Frau setzte ihn in ein immer größeres Erstaunen.

»Ja! Draußen stehen Eure Leute und warten ungeduldig auf Euch. Die Tatenlust sprüht ihnen aus den Augen; frisch und ausgeruht sind sie; der Tag könnte besser ausgenutzt werden! Miguel de Silva soll sie zu Abenteuern und Erfolg führen, damit sie spüren, was für eine Lust ein freies Leben ist! – Doch, es heißt geduldig in der Sonne stehen und zu warten, denn ... Miguel de Silva, der große, gefürchtete Bandenführer ... betet!«

Ein perlendes Auflachen folgte den Worten.

Mit steigendem Interesse und Verwunderung war Miguel ihrer Rede gefolgt. Er fühlte, wie er durch ihre Worte und Stimme unter einen Bann geriet, der ihn eigenartig bezauberte.

»Senhora,« erwiderte er ihr nach einer kleinen Pause, in der ihre Worte in ihm nachklangen, »ich bewundere Euren Mut! – habt Ihr keine Angst vor mir?«

Lauernd klang die Frage, aber auch Ängstlichkeit zitterte durch sie hindurch.

»Angst –?« Mercedes schüttelte heftig den Kopf. »Seid Ihr nicht ein Mann, Miguel de Silva, und ich eine Frau?«

Wie angewurzelt stand Miguel und verschlang die Frau vor sich mit seinen Blicken.

»So fürchtet Ihr Euch nicht vor Miguel de Silva?« fragte er atemlos.

»Aber nein!« klang sorglos die Erwiderung.

»Ich bewundere Euch, und mein sehnlichster Wunsch, Euch kennen zu lernen, ist heute in Erfüllung gegangen.«

»Ihr stammt aus diesem Ort hier, dessen Namen ich nicht weiß, und der vielleicht nicht einmal einen besitzt?«

»Ich lebe hier!« antwortete Mercedes. Damit ließ sie sich auf eine kleine Stufe nieder. Miguel nahm neben ihr Platz.

»Vor Jahren kam auf einem staubbedeckten Pferde ein Mann in diese Siedlung geritten« erzählte sie. Ihre Augen hingen am Altar; doch entging es ihr nicht, daß sein Blick sie nicht einen Augenblick freiließ. »Es stellte sich heraus, daß er durch drei Schüsse schwer verwundet war. Bei ihm befand sich ein kleines, dreijähriges Mädchen, das er vor sich im Sattel gehabt hatte. Er wollte hier wohl nur kurz rasten, doch er stand nicht wieder auf. Drei Tage dauerte sein Kampf mit dem Tode; aber er unterlag. Man begrub ihn; das Kind blieb hier. Wo viele hungerten, konnte auch noch ein anderes Kind mithungern. –

»Das ist alles, Miguel de Silva, was ich von meiner Herkunft weiß.«

»Ihr seid unverheiratet?«

Ein verächtliches Lächeln lag um ihren vollen, lebensbejahenden Mund.

»Glaubt Ihr, daß ich meine Schönheit einem Hungerleider schenke?« Sie reckte ihre weißen Arme über ihren Kopf und dehnte sich wollüstig.

»Ich warte!« sagte sie halb singend und ihr Blick ging über ihn hin.

»Worauf?« stieß Miguel erregt hervor.

»Auf den Mann, der mich hier hinausführt zum Leben!« kam schnell ihre Antwort.

»Was nennt Ihr Leben, Senhora –?«

»Mercedes!« sie nannte ihren Namen.

»Sprecht, was nennt Ihr Leben, Mercedes?«

Ein sinnender Ausdruck stieg in ihre Augen.

»Leben – Miguel de Silva, ist Erleben, seine Kräfte rühren, Geld, Schmuck haben und sich jeden Wunsch erfüllen können.«

»Und wer wird Euch das bieten können?«

»Der richtige Mann für mich!« scholl es ihm triumphierend entgegen. »Den ich dafür lieben könnte, dem ich Kameradin wäre, und mit dem ich leben und sterben würde!

»Ich bin nicht so zart, wie ich aussehe, Miguel de Silva. Von klein auf an wußte ich, daß mein Leben hier nicht enden würde; und so habe ich mich schon zeitig auf ein anderes Leben vorbereitet. Ich reite ausdauernder als mancher Mann, ich schieße mit zwei Revolvern zu gleicher Zeit, und meine Kugel sitzt, wohin ich sie haben will. – Man verstand hier oft mein Tun nicht und schüttelte darüber den Kopf, aber man ließ das Kind gewähren; denn wer wußte, ob es nicht ein Erbteil meiner unbekannten Erzeuger war, was sich bei mir als Talent ausbildete.

»Zweimal ist mir meine ›Selbstausbildung‹ schon zu gute gekommen; denn auf mich allein gestellt, mußte ich zu stürmisch gewordene Verehrer in Schach halten. Einer büßte seine Begierde mit dem Leben, der andere ging in die Fremde. Leider – hätte er mir ein Wort darüber gesagt, vielleicht wäre ich mit ihm gezogen.«

Mercedes schwieg; heiser klang Miguel de Silvas Stimme, als er nach einem Räuspern sagte: »Ihr seid schön, Mercedes, eine begehrenswertere Frau sah ich nie. Ich wünschte, Ihr wäret mein und liebtet mich. – Wäre Miguel de Silva der richtige Mann für Euch?«

Ein leises, aufschluchzendes Lachen antwortete ihm: »Wollt Ihr mich als Beute mitnehmen, Senhor?«

Miguel sprang auf, so erregte ihn dieses Lachen.

Auch Mercedes erhob sich und stand nun vor ihm.

»Könntet Ihr ein so anstrengendes Leben an meiner Seite führen, Mercedes? Immer nur für mich da sein, nur unter Männern leben?« Stürmisch klangen seine Fragen.

»Ja, Miguel de Silva!« klar und fest kam die Antwort über ihre Lippen.

In dem blassen, dämmerigen Licht der Kirche blickte Miguel auf das Mädchen herab. Sie war in seine ausgebreiteten Arme gesunken, lag an seiner Brust und klammerte sich an ihn.

Er fühlte die Weichheit und Wärme ihres Körpers und das schnelle Wogen ihrer Brust. Er sah die anmutigen Linien ihrer Gestalt.

Ein Weib lag in seinen Armen! Und er preßte sie eng, immer enger an sich. Er, der jahrelang allein gewesen, ohne Frau, würde nun nie wieder allein zu sein brauchen. Wie ein Schlag ging dieser Gedanke durch seinen Körper.

Ein Sturm hob sich in seiner Brust – aufdämmerndes Entzücken, Hoffnung, Macht, Glück und Freiheit und die Gewalt des Verlangens.

Mit einem triumphierenden Jubellaut hob er sie auf und trug sie hinaus.

Mercedes schmiegte sich ganz fest an ihn; sie verbarg ihre vor Befriedigung blitzenden Augen. Sie fühlte, dieser Mann gehörte ihr, wie sie es sich gewünscht hatte. Nun lag es nur an ihr, ihre Macht und ihren Einfluß auf ihn stetig wachsen zu lassen.

Bei den wartenden Leuten de Silvas entstand eine Bewegung; alle sahen ihren Führer auf sich zu eilen. Auf seinen Armen trug er eine Frau; alles starrte auf den Näherkommenden.

Alexandre d'Ordonez warf seine Zigarette in weitem Bogen fort und ging Miguel entgegen. Sein fragender Blick begegnete dem glücklichen Lachen Miguels.

Sachte ließ er Mercedes zu Boden gleiten. Ein Aufatmen ging durch die staunenden Männer. Cavalheiros, die sie waren, nahmen alle ihre Sombreros ab; ein anmutiges Kopfnicken von Mercedes dankte ihnen.

Eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft stand vor Mercedes. Zum größten Teile Portugiesen und Mexikaner, gab es auch Desperados aller Herren Länder unter ihnen.

Jeder von ihnen hatte seine Geschichte; aber außer Miguel wußte kaum einer mehr als den Namen des anderen, und, ob dieser immer der richtige war, war auch noch unbestimmt.

»Alexandre –« redete Miguel de Silva seinen Unterführer an, und klar und herrisch klang seine Stimme, »Jungen,« wandte er sich an seine Leute, »hier stelle ich Euch Eure Herrin Mercedes vor!«

Ein murmelndes Erstaunen lief durch die Reihen der Männer. Die Erregung brachte auch die Bewohner der Siedlung näher.

»Und nun laßt uns feiern, wie wir es noch niemals getan!« Jubelnd klang Miguels Stimme.

Da trat plötzlich Mercedes an ihn heran; leicht lag ihre kleine Hand auf seinem Arm.

»Nein, Miguel; erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Wann war Euer letzter, ergebnisvoller Streifzug?«

Ein Schatten huschte über Miguel de Silvas Gesicht. Ohne seine Antwort abzuwarten, fuhr Mercedes fort: »Hier ist nichts für Dich und Deine Leute zu holen, nicht einmal etwas zum Feiern gibt es hier. Du wirst nichts in ihren Häusern finden, nicht einmal für Geld,« wehrte Mercedes seinen Einwurf schon im voraus fühlend, ab. »Aber – ich weiß in dieser Gegend genau Bescheid. Nicht weit entfernt von hier,« ihre Stimme sank zum Flüstern herab »liegen versteckt, daß sie kein Fremder finden kann, reiche Fazendas. Dorthin will ich Dich und Deine Leute führen.«

Sie sah eine unmutsvolle Falte zwischen seinen Brauen. Miguel wollte den Tag – diese Stunde feiern. Doch dies lag nicht in Mercedes Sinn; brennender Ehrgeiz trieb sie vorwärts, hier an diesem Ort war sie jahrelang gewesen, und sie besaß nur den einen Wunsch, die Armut so schnell wie möglich hinter sich zu lassen.

»Einige Leute von diesen Fazendas stellten mir nach, Miguel,« hetzte sie, und nun sah sie seine Augen, aufblitzen. »Für mich hatten sie etwas übrig, doch hier –« sie wies zu den Bewohnern ihres Adoptivdorfes »für die Armen gaben sie nichts, hart ist ihr Herz in ihrem Reichtum geworden.«

Mit dem Instinkt der Frau erfaßte sie Miguels verwundbare Stelle. Herrisch richtete er sich auf.

»Vorwärts, Jungen!« rief er. »Hier, Eure neue Herrin wird Euch führen, und sie verspricht Euch, daß es sich für Euch lohnen soll, ihr zu folgen! – Alles, was wir in den nächsten Tagen erbeuten, gehört ausschließlich Euch. Ich bin glücklich, und auch Ihr sollt an meinem Glück teilhaben!«

Miguel sah nicht den harten Schein in Mercedes Augen, der bei seinen Worten darin aufleuchtete. Seine Großzügigkeit fand keinen Widerhall bei ihr; doch äußerte sie nichts dazu.

Auf eine Bitte von ihr blieben die Männer noch halten; sie aber jagte allein ins Dorf.

Inzwischen trat Miguel de Silva zu den verschüchtert dastehenden Männern der Siedlung. Er zog eine gefüllte Geldtasche und verteilte sie unter den Dankenden. Er mußte ihnen seine Hände entziehen, die sie ihm küssen wollten. Er wehrte sie ab; dabei wiederholte er immer wieder, daß er ihnen dankbar sei, daß sie ein solches Kleinod aufgezogen hätten, das er sich jetzt aus ihrer Mitte geholt!

Unter seinen Leuten wurden die letzten erlebten Minuten je nach Temperament besprochen. Manche hegten Zweifel und meinten, daß es nicht gut ausgehen könnte, eine Frau in ihrer Mitte zu haben. Doch laut wagte keiner eine Behauptung zu äußern, dazu war der Respekt vor Miguel zu groß.

Nach kurzer Zeit kam Mercedes zurück. Sie trug nur ein kurzes mexikanisches Reitkleid und hatte feste, lange Stiefel an ihren Füßen. In ihrer Hand trug sie ein leichtes Bündel Kleider. Hinter ihr trabte ein gezäumtes Pferd.

»Fertig!« rief sie Miguel zu, der sie mit einem Jubellaut auf ihr Pferd hob.

Alle folgten nun und warfen sich auf ihre Pferde. Ein kurzes Winken von Mercedes an die Zurückbleibenden, und neben Miguel de Silva, an der Spitze der Männer reitend, setzte sie ihr Pferd in Trab, und fort ging der Ritt, den Mercedes zum ersten Male anführte, brennend vor Ehrgeiz und Abenteuerlust!

Zweites Kapitel.

In einem Zimmer des Polizeipräsidiums von Rio de Janeiro saßen an einem langen Tisch vierzehn Herren.

Rauch und Qualm lag über dem Raum, der die Ungemütlichkeit aller Büroräume an sich hatte. Alle Anwesenden waren Angehörige dieser Behörde.

Der lange Tisch mit den hohen Stühlen bildete die einzige Einrichtung des Zimmers; zwei alte Bilder des Präsidenten und seines Vorgängers hingen vereinsamt an der Wand.

Jetzt erhob gerade der Allgewaltige, Senhor Ferreira, der Polizeipräsident von Rio de Janeiro seine Stimme.

»Fast sechzehn Jahre, meine Herren, sechzehn Jahre!« Seine schmale, gepflegte Hand fuhr nervös durch seinen Spitzbart. »Ich sage Ihnen, es kann nicht so weiter gehen; wir kommen in des Teufels Küche!« Sein Temperament ging mit ihm durch; aufgeregt nahm er mehrere Schreiben, die vor ihm lagen, hoch und warf sie energisch wieder auf den Tisch zurück.

»Hier, alles Klagen, Jammern und Beschwerden! Hier,« er nahm eines der Schreiben auf »ein Bericht über einen Bankeinbruch und hier« er nahm ein anderes zur Hand »ein Bericht über den Überfall von Albes. Vierzig Tote hat es dort gegeben! Nein, meine Herren, so geht es nicht weiter, und wenn ich ein Regiment Soldaten aufbieten sollte!«

»Guter Vorschlag, Herr Präsident; nur, daß die Bande die Soldaten rechtzeitig wittern und in ihre Schlupfwinkel verschwinden wird. Wie lange sollen dann die Soldaten ergebnislos suchen? Vergessen wir doch auch nicht, die Schwierigkeiten der Verproviantierung so vieler Menschen auf unbestimmte Zeit und in der unwirtlichen Gegend.« Diese Worte wurden leise gesprochen und klangen angenehm sachlich gegen die Aufgeregtheit Ferreiras.

»Ja, mein Lieber,« wandte sich dieser an den Sprecher »habt Ihr einen anderen Vorschlag, einen, der Hand und Fuß hat, dann sagt ihn bitte, dafür sind wir ja hier.«

Still sah Vicente Orfila vor sich hin. Ihn beschäftigte die Frage ebenso sehr wie seinen Vorgesetzten.

Jetzt warf Melo eine Äußerung dazwischen; Orfila hatte den Verdacht, nur um sich wichtig zu machen und die Aufmerksamkeit des Präsidenten auf sich zu lenken.

»Alles war ja noch erträglich,« sagte er »und man konnte bisher an Miguel de Silva noch Menschliches entdecken; aber seitdem dieses Frauenzimmer bei der Bande ist, gibt es bei ihnen ja keine Grenzen mehr.«

»Ja,« der junge Kommissar Almandos lachte kurz auf »lieber Kollege, wenn eine Frau etwas anfäßt, dann macht sie ganze Arbeit. Und immer ist noch der Verderb der Männer die Frau gewesen.«

»Könnte man hier nicht einhaken?« überlegte der Präsident.

»Herr Präsident,« antwortete ihm der Kommissar, der der Sachbearbeiter in dieser Angelegenheit war, »diese Frau ist die Seele der Bande geworden. Sie soll reiten und schießen wie ein Teufel, und anstatt eines Herzens besitzt sie einen jagenden Ehrgeiz in der Brust. Sie hetzt die Männer zu immer waghalsigeren Stücken, um ihre Begierde nach Geld und späteren Besitz zu befriedigen. Es muß eine eigentümliche Macht von ihr ausgehen, denn sie beherrscht nicht nur Miguel sondern alle Männer der Bande.«

»Aus Ihren Worten,« wandte sich Almandos an den Kommissar »muß man annehmen, daß Sie es lieber mit den Männern der Bande zu tun haben als mit dieser Frau?«

»Worauf Sie sich verlassen können!« erklang die überzeugte Antwort.

»Aber, meine Herren, damit kommen wir doch nicht weiter! Ich bitte um Ihre Vorschläge.« Dringend klang die Aufforderung des Herrn Präsidenten. Sein Blick ging über die Versammelten, aber jeder wich geflissentlich seinen Augen aus.

Eine unangenehme Stille entstand, in der man das Summen der Fliegen am Fenster hören konnte.

Mit einemmal hob Vicente Orfila den Kopf; sein Blick traf den des Präsidenten, in dessen Augen plötzlich Interesse aufsprang. Er kannte seinen langjährigen, tüchtigen Mitarbeiter und wußte, wenn dieser so aus weiter Ferne kam, dann hatte er sich einen Fall überlegt, und wenn Orfila einen Vorschlag machte, dann war eine Schlacht schon halb gewonnen.

Alle folgten Präsident Ferreiras Blick und sahen Kommissar Orfila erwartungsvoll an, der gar nicht die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu fühlen schien.

»Herr Präsident,« sagte er langsam und sinnend »ich glaube, daß uns nur noch ein Mann helfen kann, und dieser Mann ist – ›der reitende Tod‹!«

Betroffen lauschten alle diesem Namen nach. Was war das – ›reitender Tod‹? Wollte sich Kommissar Orfila über sie lustig machen? Erstaunte Blicke trafen ihn, der aber ernst vor sich hin sah.

Zögernd fragte Ferreira: »Der reitende Tod? Lieber Orfila, Sie sprechen für uns in Rätseln. Wollen Sie es uns nicht erklären?«

»Gewiß, Herr Präsident. Es sind Jahre her, da führte mich einst der Zufall nach Benson. Benson, meine Herren,« er wandte sich zur Erklärung an alle »ist eine kleine Stadt in Arizona. Dort hatte ich ein seltsames Erlebnis, das ich niemals wieder vergessen werde. In der Nacht, die ich dort verbrachte, wurde ich von meinem Fenster aus Zeuge, wie man in einer Bank eine ganze Bande, sie nannte sich die ›Bande des Unbekannten‹, einkreiste und fing. Das alles ist nicht seltsam, aber umso mehr der Mann, der die Umkreisung organisierte. Man nannte ihn – ›den reitenden Tod‹.

Ich sah ihn nur flüchtig in der Nacht bei Fackelbeleuchtung. Doch am nächsten Tage wurden mir Schauergeschichten über ihn erzählt. Keiner wußte seinen eigentlichen Namen und wie er in Wirklichkeit aussah, denn er trägt stets eine große, schwarze Maske, wie auch an dem Abend. Und wer ihn je einmal zu Gesicht bekommen hat, kann auch nicht mehr von ihm erzählen, denn Tote reden nicht.«

Orfila ließ eine kleine Pause in seiner Erzählung eintreten; alle Blicke hingen erwartungsvoll an seinem Munde. Nach einer Atempause fuhr er fort:

»Herr Präsident! Wer dieser geheimnisvolle Mann in Wirklichkeit ist, habe ich nie herausbekommen. Nur – daß er stets ein todbringender Gegner der Desperados und Bandenführer ist, und daß er ganz auf der Seite des Gesetzes steht und immer da erscheint, wo man sich keinen Rat mehr weiß. Ein Gerücht sagte, daß der reitende Tod Leutnant bei den westamerikanischen Grenzreitern sein solle, doch Bestimmtes bekam ich nicht zu hören. Da ich bald darauf Benson verließ und wieder in meine Heimat zurückkehrte, hörte ich nichts mehr davon. Nun aber muß ich immer an diesen unheimlichen Reiter denken. Wenn wir den hier hätten!«

Auf alle hatte die Erzählung Eindruck gemacht. Orfila war ein ernst zu nehmender Mann, und so kamen niemandem Zweifel bei der Geschichte auf.

»Lieber Orfila,« der Präsident beugte sich zu ihm, »wenn Sie meinen, daß dieser Mann für uns eine Rettung in der leidigen Angelegenheit wäre, wie schaffen wir ihn dann hierher?«

Einen Augenblick zögerte Orfila mit der Antwort, dann sagte er: »Herr Präsident, ich könnte zu meinem alten Freunde Jefferson nach New York fahren. Wenn der noch im Amt ist, würde er mir sicherlich Auskunft geben können.«

Alles staunte, wie schnell Präsident Ferreira auf Orfilas Vorschlag einging. Aber jener wußte genau, was er tat, wenn er Orfilas Vorschlag ernst, sehr ernst nahm. Er kannte seinen ältesten Beamten, der mit ihm grau geworden war.

»Orfila, wann fahren Sie?« fragte Ferreira, als ob die Sache völlig durchsprochen und abgemacht wäre.

Vicente Orfila erhob sich: »Morgen, Herr Präsident.«

Damit war die Sitzung beendet. Alles ging erstaunt aus einander; man war sehr gespannt, was nun folgen würde, denn die Sache Miguel de Silva war dringend und ernst.

Drittes Kapitel.

In seiner Amtsstube im großen New Yorker Polizeigebäude saß Jim Jefferson seinem Freunde und alten Kollegen Vicente Orfila gegenüber.

Jefferson war der Typ eines New Yorker Polizeimannes; groß und breitschultrig, sein Gesicht wirkte fast eckig. Er war unauffällig gekleidet, Orfila wirkte fast wie ein Stutzer gegen ihn, mit seinem schwarzen Anzug und den weißen Gamaschen um die Schuhe.

Mit ausgezeichneter, südländischer Höflichkeit hatte Orfila Jefferson begrüßt. Nun saß er schon eine geschlagene Stunde ihm gegenüber und unterhielt Jefferson von allem möglichen.

Nur mit Mühe unterdrückte der ein Lächeln. Er kannte den guten Orfila, diesen mit allen Hunden gehetzten Fuchs. Daß der etwas Bestimmtes auf dem Herzen hatte, darüber wäre Jefferson die tollste Wette eingegangen. Doch er tat Orfila nicht den Gefallen, ihn nach dem eigentlichen Zweck seines Kommens zu fragen; er ließ ihn zappeln.

In Gedanken überlegte er sich, wovon sie nun eigentlich noch sprechen könnten. Die interessantesten Fälle in der letzten Zeit hatten sie kurz gestreift, das Befinden der gegenseitigen, lieben Familie war erörtert worden. Über das Amt und den Beruf im allgemeinen und besonderen hatten sie einmütigst geschimpft.

Aha, ein rettender Gedanke, das Wetter war noch nicht durchgesprochen worden. Gerade wollte sich Jefferson auf dieses Thema stürzen, als Orfila ihm lächelnd abwehrte.

»Lieber, alter Freund, laßt nur, Ihr habt ja längst durchschaut, daß mein Kommen einen bestimmten Zweck hat.«

Erleichtert atmete Jefferson auf; endlich, nun kam der Gute doch zum eigentlichen Zweck seines Hierseins.

Erwartungsvoll sah er ihn an und bot ihm eine seiner Zigarren aus der guten Kiste an, die er nur bei besonderen Gelegenheiten hervorholte; im allgemeinen tat es bei ihm auch seine geliebte Pfeife.

Doch Orfila dankte, er nahm aus einem zierlichen Etui eine Zigarette und steckte sie an. Verächtlich sah Jefferson auf dieses Dingelchen herab, um sich mit um so größerem Wohlbehagen eine Brasil in den Mund zu stecken.

»Jefferson, habt Ihr hier in New York schon von Miguel de Silva oder, wie er im Volksmund genannt wird, dem ›Laternenpfahl‹ gehört?«

Bedächtig nickte Jefferson.

»Gewiß haben wir das! Der macht Euch wohl höllisch zu schaffen?«

Vielleicht klang ein wenig Schadenfreude aus der Antwort des Amerikaners, denn ihn traf ein schneller Blick unter Orfilas Augenlidern hervor.

Doch Jefferson dachte im Augenblick an die Südländischen Zeitungen und ihre Randglossen über das Gangsterunwesen, das für die Nordamerikanische Polizei mitunter ein Kampf gegen Windmühlen war; und es war für ihn eine gewisse Genugtuung, auch einen Fall zu wissen, gegen den seine südländischen Kollegen kämpften, ohne den Gegner fassen zu können.

»Woher kommt eigentlich der Name ›Laternenpfahl‹?«

»Woher so ein Name kommt, lieber Jefferson; der Mutterwitz des Volkes gebiert ihn. Bei einem Bankraub hat Silva draußen stehend, mit einer Laterne bewaffnet, seinen Leuten geleuchtet, die im Hochparterre arbeiteten. Er ist so groß, daß es ohne Schwierigkeit geht. – So schlug er dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Er hielt einerseits Wache, während seine Fachleute für Geldschrankknacken drinnen ungestört arbeiten konnten, und spendete ihnen andererseits noch Licht bei ihrer Arbeit.«

Um Jeffersons Mund lag ein kleines, anerkennendes Lachen.

»Und nun sagen Sie mir noch eins: ist Miguel de Silva sein richtiger Name?«

»Nein! Silva stammt aus einer altadeligen Familie, die ihn wegen einer Jugenddummheit fallen ließ. Er geriet darauf auf abschüssige Bahnen. Daher stammt wohl auch sein Haß gegen alle Reichen und Vornehmen des Landes, er hat ihnen sozusagen privaten Krieg angesagt. In kollegialem Vertrauen, Jefferson, sein eigentlicher Name ist«: Orfilas Stimme sank zum Flüsterton herab »Condé ...« mehr aber weiß man nicht.

Jefferson stieß einen erstaunten Pfiff aus und fuhr sich über seine borstigen Augenbrauen, eine Bewegung, die er immer machte, wenn ihn etwas kolossal in Erstaunen setzte.

»Donnerwetter!« meinte er schließlich.

»Wir versuchten zuerst, darauf Rücksicht zu nehmen,« erklärte Orfila. »Aber bald darauf wuchs uns die Sache über den Kopf, und heute ist sie uns zu einer schwer zu lösenden Aufgabe geworden.«

»Wegen de Silva seid Ihr also hier, Orfila? – Wie können wir Euch denn da helfen?« fragte nun doch interessiert Jefferson.

Jetzt erzählte Kommissar Orfila seinem Kollegen dieselbe Geschichte, die er damals den Anwesenden bei der Geheimsitzung berichtet hatte.

Keine Muskel verzog sich in Jeffersons Gesicht; trotzdem ihn Orfila genau beobachtete, konnte er nicht feststellen, was in Jefferson vorging. Als Orfila endigte, atmete er auf und fragte geradezu: »Jefferson, nun frage ich Sie als meinen alten Freund, gibt es amtlich einen ›reitenden Tod‹?«