9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum pro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

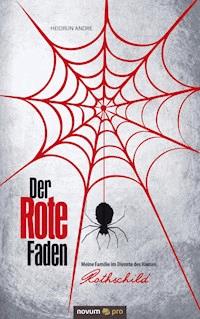

Hineingeboren in ein Spinnennetz von Lügen und Täuschungen gibt die eigene Familiengeschichte der Sozialpädagogin und Familientherapeutin Heidrun Andre die größten Rätsel auf. Wie konnte z. B. ihre Tante den rabiaten Nazijäger Amon Göth (Schindlers Liste) heiraten, als sie Mitarbeiterin der Rothschild-Privatbank war? Gab es eine Verbindung zwischen den Zionisten und dem Hitlerregime? Wie gelang es ihrer Mutter, den Bruder (Gerd Honsik), in die Welt des "Führers" einzuführen und ihn lebenslang zum Rechtsextremisten zu machen? Wie konnte die Großmutter als Kind im jüdischen Tempel gesungen haben? Und wie kam deren Schwester dazu, eine Geliebte von Kronprinz Rudolf zu sein? Wie mit einem scharfen Schwert durchtrennt die Autorin den gordischen Knoten des familiären Lügengeflechtes und lässt die Familiengeschichte Schritt für Schritt wie ein Puzzle-Bild erstehen, gleichzeitig mit ihrem Hintergrund - der Weltgeschichte. Und dabei bleibt auch noch Platz für Humor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Widmung

BEIPACKTEXT für „DER ROTE FADEN“

I. Das alte Vermächtnis

1. Vorwort

2. Die Adressaten

3. Vermutungen und Hypothesen

4. Familiendaten

5. Franziska Glaser, geb. Nagy

6. Tante Leopoldine und der Kronprinz

7. Heinrich Glaser

8. Olga Janauschek sen. („Omama“)

9. Rudolf Janauschek sen.

10. Rothschild

11. Der Beruf des Chauffeurs

12. Der Beginn des 20. Jahrhunderts

13. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg

14. Autounfall mit dem Baron

15. Olga jun.

16. Olga und „Mony“

17. Olgas Wohnung

18. Reflexionen

19. Weiter in Olgas Wohnung

20. Otto Skorzeny

21. Die Familie in den Dreißigerjahren

22. Der 13. März 1938

23. Zionismus und „Hitlerianismus“

24. Der Zweite Weltkrieg

25. Die Rothschilds wandern westwärts

II. Meine Generation wächst heran

26. Rudi jun.

27. Hubert

28. Nachkriegszeit

29. Irene im Vatikan

30. Adele

31. Der 17. Dezember 1959

32. Brigitte und Chuck

33. Die Jahre 1960–1965 aus eigenem Erleben

34. Bis zur Jahrtausendwende

III. Neue Gedanken im Alter

35. Zu Besuch in den USA

36. Irving Heymont

37. Mir geht ein Licht auf …

38. Samotak – Der typische Janauschek

39. Geschichtsstunde

40. Gerd Honsik

41. Gerds Beitrag zum 2-Dolche-Spiel

42. Ich bin Jüdin

43. Religionsstunde

44. Getto/Eruv

45. Der Hitlermythos, ein toller PR-Gag

46. Meine Lieblingsverschwörungstheorie (weil selbst erfunden)

47. Holocaust

48. Das Messen mit zweierlei Maß

49. Resumee

50. Das alte Wien und das Carl-Theater

51. Postskriptum

Verwendete Literatur

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2015 novum Verlag

ISBN Printausgabe: 978-3-99048-012-0

ISBN e-book: 978-3-99048-013-7

Lektorat: Susanne Schilp

Umschlagfoto: Zedcreations | Dreamstime.com

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Widmung

Gewidmet meiner Deutschprofessorin,

Frau Dr. Elisabeth Pohl,

dankbar für viele Anregungen,

insbesondere auch für ihre Worte:

„Schreiben ist die Kunst des Weglassens.“

BEIPACKTEXT für „DER ROTE FADEN“

Zusammensetzung:

Der Text bezieht sich auf die Biografie meiner Familie, auf meine eigene und auf die Weltgeschichte der letzten 150 Jahre.

Wirkungsweise:

Durch das Betrachten der Geschehnisse auf verschiedenen Ebenen soll der Leser sein eigenes Schicksal als eingebettet in größere geschichtliche Zusammenhänge erkennen und dazu angeregt werden –, jenseits irgendwelcher Ideologien oder Bekenntnisse – eigene Gedanken und Schlüsse daraus zu ziehen.

Anwendungsgebiet:

Das hier beschriebene Segment geschichtlicher Geschehnisse soll zu einer neuen Sicht politischer Vorgänge überhaupt anregen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und besondere Hinweise:

Es empfiehlt sich, von Zeit zu Zeit den Blutdruck zu messen: Je tiefer Sie in einer Ideologie verhaftet sind, desto höher könnte Ihr Blutdruck steigen.

I. Das alte Vermächtnis

1. Vorwort

Ich litt schon früh an Panikattacken.

Das begann mit zwölf Jahren während meiner Schulzeit im Internat – ich wurde während der Messe und beim Chorsingen ohnmächtig und hatte einen ganz unregelmäßigen Puls. Man hat mich einem Psychiater vorgestellt. In späteren Jahren hatte ich außer Angstzuständen auch schwere Depressionen.

Deshalb war ich gezwungen, mich in Psychotherapie zu begeben. (Psychopharmaka habe ich nur einmal in einer akuten Krise und für ganz kurze Zeit eingenommen – ich wäre sonst nicht arbeitsfähig gewesen.)

Ich habe in der Folge mehrere Formen der Psychotherapie kennengelernt: Nach drei Jahren klassischer Psychoanalyse (Dr. Josef Shaked) machte ich die Ausbildung zur Sozialtherapeutin (1981). In der Folge absolvierte ich die Ausbildung „systemische Familientherapie“ bei Dr. Harry Merl (Anerkennung als Psychotherapeutin 1992). Später nahm ich dann noch an verschiedenen anderen Kursen, z. B. „Practitioner“ in NLP (Neurolinguistisches Programmieren) teil und besuchte noch eine Reihe anderer Fort-, und Weiterbildungs- sowie Selbsterfahrungsseminare.

Schließlich konnte ich dann auch dieses Wissen in meiner Arbeit als Sozialpädagogin und Pädagogische Leiterin in einem Krisenzentrum für weibliche Jugendliche und nebenberuflich in einer Ehe- und Familienberatungsstelle sehr gut anwenden.

Fast alle mir bekannten Therapieformen verlangen, dass der Patient sich mit seiner Kindheit und seinem Familienleben eingehend zu beschäftigen hat.

Die Rekonstruktion der Vergangenheit war für mich (Jahrgang 1944) auch deshalb schwierig, weil meine Eltern sehr früh – der Vater 1944 und meine Mutter 1959 – verstorben sind.

In meinen Kindheitserinnerungen tauchten (und tauchen) unglaubliche Szenen auf, wie ich sie beruflich bei meinen schwierigsten „Fällen“ nicht erlebt habe: So sehe und höre ich meine Mutter, meine Tante Olga und meine Großmutter gleichzeitig furchtbar schreien und weinen. Einmal bin ich ins Zimmer gekommen, und alle drei Frauen standen da und schlugen buchstäblich mit dem Kopf gegen die Wand, hatten Schaum vor dem Mund und kreischten immer denselben Satz: „Ich halt das nicht mehr aus!“

Dass die drei Frauen irgendwelche Geheimnisse vor uns Kindern hatten, war klar. Sie verwendeten auch gerne das Wort „Samotak“, das irgendetwas Heimliches bezeichnete (siehe unten).

Ich hatte auch noch andere merkwürdige Phänomene zu verstehen, zum Beispiel wie es möglich war, dass meine Eltern und mein Bruder Gerd (Honsik) offenbar als „Nazis“ galten und doch die ganze Familie so stolz auf ihr Nahverhältnis zum Hause Rothschild war – hatten doch der Großvater und meine Tante Olga jahrzehntelang im Dienste von Baron Rothschild, also der „jüdischen Hochfinanz“, gestanden.

Entsprechend den verschiedenen psychotherapeutischen Schulen führte ich manches Phänomen auf neurotisches oder psychotisches Verhalten zurück. Bei einer Familienrekonstruktion machte meine damalige Lehrerin Christine Merl den Vorschlag, ich solle zu den Familienmitgliedern sagen: „Das ist doch alles gar nicht wahr!“ Das gab mir sehr zu denken.

Vor einigen Jahren ergab es sich, dass ich für das seltsame Verhalten meiner Vorfahren auf einen neuen Erklärungsweg gestoßen bin:

So fragte mich meine Cousine Adele einmal: „Wohin sind eigentlich die 60.000 Reichsmark gekommen, die Opapa (unser Großvater) 1939 für seine Autobuslinie als Abfertigung vom Deutschen Reich erhalten hat?“

Ich wusste nichts von 60.000 RM.

1993 kam der Film „Schindlers Liste“ in die Kinos. Mein Cousin Hugo (Tante Olgas Sohn) und ich kannten zwar den Namen „Amon Göth“, wir wussten auch, dass Göth einmal mit Olga verheiratet gewesen war, aber wir hatten höchstens einen ganz leisen Schimmer von dem Ausmaß seines Unwesens mitbekommen. (Amon Göth ist jener schreckliche Lagerleiter, der im Film von seinem Balkon aus auf die KZ-Häftlinge schießt.)

Wie konnte Olga gleichzeitig Angestellte der Rothschild-Privat-Bank und Judenjäger-Göth-Ehefrau gewesen sein?

Vor ein paar Jahren konnte ich mir diverse Briefe meiner Eltern kopieren, die aus den Jahren 1940 bis 1944 stammen. Später fielen mir dann noch weitere Dokumente aus früherer Zeit in die Hände. Sie ergaben ein seltsam neues Bild unserer Familienverhältnisse.

Jedenfalls wirkten in unserer Familiengeschichte zwei Strömungen, die auf den ersten Blick ganz und gar nicht zusammenpassen: einerseits das „Nazi“-Element, andererseits das Nahverhältnis zum Hause Rothschild.

Und das Erstaunliche daran ist, dass innerhalb unserer Verwandtschaft niemand – auch nicht mein Bruder Gerd! – dabei einen Zwiespalt zu erkennen scheint.

Am deutlichsten treten diese unterschiedlichen Strömungen im Leben meiner Tante Olga hervor, daher wird ihr bei meinen Betrachtungen im ersten Teil eine wichtige Rolle zufallen.

Spätestens anhand ihrer Lebensgeschichte wird man auf Fäden stoßen, die diese Unterschiedlichkeiten verbinden.

Daher auch der Titel „Der Rote Faden“.

Meine Tochter Katja (Jg. 1968) und ich begannen also damit, nähere Details aus der Familiengeschichte zu erforschen.

Zugleich wurden viele Bücher gekauft und studiert, zu allererst die Rothschild-Biographie von Frederic Morton.

Vielleicht gebärdeten sich die Vorfahren deshalb so verrückt, weil sie unter extremen Bedingungen zu leben hatten?

Ich hätte diese Forschungen alleine unmöglich bewältigt, es waren der Eifer und das Engagement von Katja und die ständigen gemeinsamen Literatur-Studien, Gespräche und Erwägungen, die den vorliegenden Text haben entstehen lassen.

Dabei sind wir auf viele Unwahrheiten und Heimlichkeiten gestoßen, deren Spuren von einer Generation zur anderen weiter „vererbt“ worden sind.

Und unsere Hypothese ist jetzt die, dass das Belogen- und Getäuschtwerden krank machen kann und den Menschen geistig lähmt. Und die Anzahl der Personen in unserer Verwandtschaft, die an Panikattacken, Essstörungen oder Depressionen erkrankt sind oder waren, ist ziemlich groß.

Umgekehrt glauben und hoffen wir, dass die Wahrheit gesund und frei macht.

Die Beschäftigung mit der Familie hat dann mehr und mehr dazu geführt, dass wir auch den politischen Hintergrund des familiären Geschehens aus unserer Warte durchleuchtet haben.

2. Die Adressaten

Aus Gründen, die hoffentlich aus dem Folgenden hervorgehen werden, wendet sich dieser Text an alle noch lebenden Nachkommen von Heinrich und Franziska Glaser, die bereits volljährig sind.

Wenn ich auch die Blutsbande für mehr und mehr bedeutungslos halte, so sind wir doch durch dasselbe Schicksal (Karma) miteinander verbunden.

Ich betone und werde es immer wieder betonen, dass der Mensch von seinen Vorfahren die körperlichen Merkmale ererbt, auch das Temperament und vielleicht durch die Erziehung gewisse Angewohnheiten, NICHT ABER SEINE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN. DIE BRINGT SICH JEDER SCHON SELBER MIT. OB EINER EIN GUTER ODER EIN SCHLECHTER MENSCH WIRD, DAS HAT ER NICHT DURCH DIE VERERBUNG.

(Man studiere die Lehre von Reinkarnation und Karma in der christlichen Esoterik.)

Auch habe ich die Überzeugung, dass man von seinen Kindern alles Mögliche verlangen kann, NICHT ABER, DASS SIE SO DENKEN WIE MAN SELBER. EINE GEISTIGE TREUE IST UNFUG.

Ihr werdet im Folgenden auf verschiedene Namen stoßen, die sich auch in google beziehungsweise wikipedia finden. Wir werden sie bei der ersten Nennung durch Unterstreichung hervorheben.

Seit Beginn unserer Arbeit an diesem Text sind ein paar Jahre vergangen, und was ursprünglich als Brief an die jüngere Verwandtschaft gedacht war, hat inzwischen den Umfang eines Buches angenommen.

Und sein Inhalt könnte – so denken wir – auch für einen größeren Leserkreis von Interesse sein.

3. Vermutungen und Hypothesen

Katja und ich sind beim Studium unserer Familiengeschichte und beim Durchforsten der einschlägigen Literatur (siehe Anhang) zu der Ansicht gelangt, dass erstens unsere Familie jüdische Wurzeln hat und zweitens einzelne Mitglieder dem Geheimdienst nahestanden/-stehen, als Agenten, Spitzel oder zumindest als „nützliche Idioten“.

Die Tätigkeit eines Agenten ist ohne Lügen, Täuschen, Verheimlichen, Halbwahrheiten, Gerüchtestreuen, Geschichtenerfinden etc. gar nicht vorstellbar.

Bei unseren Recherchen blieben uns manche Quellen trotz aller Bemühungen verschlossen: So hat meine Cousine Adele gelegentlich in kryptischen Bemerkungen ein geheimes Wissen über unsere familiäre Vergangenheit angedeutet – einmal entfuhr ihr im Zorn sogar der Ausspruch: „Wenn Gerd wüsste, was für Leichen bei uns im Keller versteckt sind, er würde durchdrehen!“ Näheres war aus ihr nicht herauszubekommen.

Auch Hugo, der in unsere Forschungen durchaus eingebunden ist, konnte sich bisher nicht dazu durchringen, einen Koffer mit Papieren aus dem Nachlass seiner verstorbenen Mutter (= Tante Olga) zu öffnen.

4. Familiendaten

Meine Urgroßeltern:

Heinrich GLASER,

8. 7. 1837 (Wien) – 19. 8. 1890 (Agram) heiratete

Franziska GLASER, geb. Nagy,

11. 2. 1847 (Wien) – 12. 12. 1929 (Wien)

1. Folgegeneration:

Leopoldine WANZUR-TICHY, geb. GLASER,

30. 8. 1867 (Triest) – 16. 12. 1920 (Wien), ein Sohn Josef (Beppo) starb kinderlos

Heinrich Glaser jun.,

(1878–?) starb kinderlos

August Glaser,

(1883–1916), eine Tochter, Maria (Mizzi) (1905–1981) starb kinderlos

Olga JANAUSCHEK sen., geb. GLASER,

12. 3. 1881 (Agram) – 27. 6. 1967 (Wien)

Olga sen. heiratete im Jahre 1902 den Rudolf JANAUSCHEK sen. (19. 1. 1878 in Graz – 17. 5. 1941 Wien)

2. Folgegeneration:

Rudolf JANAUSCHEK jun.,

4. 4. 1903 (Wien) – 23. 12. 1981 (Wien)

Olga W., geb. JANAUSCHEK jun., gesch. Göth,

17. 1. 1905 (Wien) – 7. 12. 1993 (Wien)

Irene HONSIK, geb. JANAUSCHEK,

9. 3. 1908 (Wien) – 17. 12. 1959 (Wien)

3. Folgegeneration:

Die Kinder von Rudolf jun. aus seiner ersten Ehe mit Hilde:

Brigitte*, Jg. 1930

Adele*, Jg. 1932

Und aus seiner zweiten Ehe mit Anni:

Rudi (1942–1959)

Susanne*, Jg. 1944

Olgas Kind:

Hugo*, Jg. 1946

Irenes Kinder:

Hubert*, Jg. 1940

Gerd Honsik, Jg. 1941

Heidrun Andre, geb. Honsik, Jg. 1944

4. Folgegeneration:

zehn weibliche Nachkommen

(geb. 1955, 1962, 1965, 1967, viermal 1968, 1975 und 1976)

drei männliche Nachkommen

(geb. 1962, 1969, 1975)

5. Folgegeneration:

sieben Buben

(geb. 1988, 1993, 1993, 1995, 1998, 2001, 2003)

fünf Mädchen

(geb. 1994, 1996, 2000, 2003, 2003)

* Vorname geändert

5. Franziska Glaser, geb. Nagy

Ich erzähle nun unsere Geschichte chronologisch und beginne mit meiner Urgroßmutter.

Franziska Glaser wurde als Franziska Nagy am 11. 2. 1847 geboren. Als Kind habe ich immer gehört, sie soll Ungarin gewesen sein. Schon beim Geburtsort stoßen wir auf unterschiedliche Varianten. Im „Ariernachweis“ von Tante Mizzi wird bei ihr „Wien“ als Geburtsort angegeben. Nach mündlicher Überlieferung soll sie in Pecs (Ungarn) geboren sein. (Übrigens jener Ort Ungarns, der über die meisten jüdischen Tempel verfügt hat.) Aber da ich mittlerweile weiß, dass unsere Vorfahren Ende der dreißiger Jahre verschiedenen jüdischen Personen „Papiere verschafft haben“, um ihnen die Ausreise zu ermöglichen, kann es ja nicht so schwierig gewesen sein, die eigenen „Papiere“ zu modifizieren. Zumal Wien auf Ungarisch „Becs“ heißt.

Als Religionsbekenntnis finden wir bei ihr „evangelisch H. B.“ (Helvetisches Bekenntnis). Ich weise darauf hin, dass Juden, wenn sie sich (schein-) taufen ließen, zumeist eben dieses Bekenntnis angenommen haben. Auf dem Evangelischen Friedhof (neben dem Zentralfriedhof), wo meine Urgroßmutter bestattet ist, kann man überall auf den Grabsteinen ringsum jüdische Namen lesen.

Aus den Erzählungen meiner Großmutter (Olga sen.) weiß ich nur, dass Franziska (also ihre Mutter) die meiste Zeit ihres Lebens mit meiner Großmutter im selben Haushalt gelebt hat und sehr gescheit gewesen sein soll. Meine Großmutter hat offenbar auch immer wieder auf den Rat der Mutter gehört. Ihr Lebensmotto bezüglich Hausarbeit soll gewesen sein: „Wenn ich einmal anfang’, dann bin ich ein Viech, aber bis ich anfang’ …“ (Davon habe ich wohl etwas geerbt.)

Die letzten Jahre ihres Lebens – sie ist am 12. 12. 1929 achtzigjährig verstorben – sei sie blind gewesen und durch Wassersucht in den Beinen auch bewegungsunfähig. Sie habe eine kleine Wohnung im Rothschild-Palais-Angestelltentrakt bewohnt, dort habe sie in ihrem Lehnstuhl gesessen und fortwährend … geraucht.

6. Tante Leopoldine und der Kronprinz

Franziskas erstes Kind, Leopoldine, wurde am 30. 8. 1867 in Triest unehelich geboren. Während Franziska jahrelang erst in Triest und dann in Agram gelebt hat, soll die junge Poldi bald nach Wien gegangen und dort Gesangs- und Theaterunterricht genossen haben. (Hat ihr das vielleicht ihr leiblicher, uns unbekannter Vater bezahlt?)

Ich stieß auf den Namen meiner Großtante zufällig beim Lesen einer der vielenKronprinz-Rudolf-Biografien. In einem Standardwerk (Fritz Judtmann: „Mayerling ohne Mythos“) liest man auf Seite 51 folgende Textstelle, die dem Geheimprotokoll des Polizeipräsidenten Baron Krauß entnommen ist:

„E.R. (Erzherzog Rudolf) SOLL AUCH EIN VERHÄLTNIS MIT DER CHORISTINGLASERVOM CARL THEATER GEHABT UND IHR EINEN BRILLANTRING, 1200 GULDEN WERT, GESCHENKT HABEN.“

Das Kapitel befasst sich übrigens mit den letzten Tagen des Kronprinzen und trägt den Titel: „Die letzten Audienzen.“

Bei dieser jungen Dame handelt es sich so gut wie sicher um die Tante Leopoldine („Poldi“), also die Schwester meiner Großmutter, die in dieser Zeit (1889) unter dem Namen „Glaser“ im Carl-Theater engagiert war. Zur Zeit ihrer Beziehung zum Kronprinzen war sie 22 Jahre alt.

Weiteres über ihr Leben in Kapitel 8, Weiteres zum Carl-Theater im letzten Kapitel.

7. Heinrich Glaser

Meine Urgroßmutter Franziska heiratete meinen Urgroßvater Heinrich Glaser im Jahre 1874 in Zagreb (Agram).

Heinrich Glaser war bei der Südbahn beschäftigt. Er war als Techniker außerordentlich begabt und hat auch eine Erfindung gemacht, das Telegrafieren bei Gewitter – das Gerät soll im „Technischen Museum“ in Wien ausgestellt gewesen sein. Aus der Ehe meiner Urgroßeltern gingen drei Kinder hervor: meine Großmutter (Olga sen.) und ihre beiden Brüder Heinrich und August. Beide Brüder sind jung gestorben, der eine kam im Ersten Weltkrieg in Sibirien um, der andere starb an einer Lungenentzündung. Seine Tochter war meine sehr geliebte Tante Mizzi, die 1981 kinderlos verstorben ist.

Die Familie lebte ursprünglich in Triest, und als der Großvater versetzt wurde, übersiedelte das Ehepaar nach Agram (Zagreb), wo auch meine Großmutter (Olga sen.) geboren wurde. Sie hat mir oft erzählt, wie sie mit ihrem Vater durch die Felder spaziert ist und er ihr die Namen der Pflanzen und Vögel erklärt hat. Er hat sie sogar zum Schulschwänzen verleitet.

Die Frauen, die auf den Feldern arbeiteten, erschreckten oder schämten sich vor den Zügen und hoben ihre Röcke hoch, um das Gesicht zu verbergen, man kannte damals allerdings noch keine Unterhosen. So hat es mir zumindest die Omama erzählt.

Die glücklichen Jahre in Agram waren für meine Großmutter 1890 vorbei, als ihr Vater Heinrich dreiundfünfzigjährig verstarb. Ihre Mutter Franziska übersiedelte mit den drei Kindern nach Wien und zog in eine Wohnung in den vierten Bezirk, in die Blechturmgasse. Meine Großmutter war damals neun Jahre alt.

8. Olga Janauschek sen. („Omama“)

Meine Großmutter wurde am 12. 3. 1881 in Agram (Zagreb) geboren. Dass Deutsch nicht ihre Muttersprache war, merkte man daran, dass sie Zeit ihres Lebens kein „Ü“ aussprechen konnte. So sagte sie „missen“ statt „müssen“, „kissen“ statt „küssen“, „bigeln“ statt „bügeln“, „mir ist ibel“ statt „mir ist übel“ etc.

Womit bewiesen sein dürfte, dass auch ihre Mutter kein akzentfreies Deutsch gesprochen hat. Jedenfalls beherrschte sie perfekt Kroatisch und konnte sich auch später (nach dem Zweiten Weltkrieg) mit den russischen Besatzungssoldaten verständigen.

Omamas große Schwester Poldi machte – wie schon angedeutet – Karriere als Sängerin. Sie trat auf unter dem Namen „Glaser“, später – verheiratet – als „Wanzur“ (auch „Vanjour“, „Vanzur“ oder „Van Jour“ geschrieben) an verschiedenen Theatern in Wien (Carl Theater, Theater an der Wien, Ringtheater …)

Meine Großmutter (Omama), die wie ihre um vierzehn Jahre ältere Halbschwester Poldi musikalisch sehr begabt war, hat uns öfters erzählt, dass sie als Kind regelmäßig im jüdischen Tempel gesungen hat. Dabei soll sie zu einem Rabbiner gesagt haben, dass sie gar keine Jüdin sei. Worauf dieser lächelnd geantwortet haben soll: „Sie heißt Olga und sie heißt Glaser und sie will ka Jüdin sein!“ Zur Verdeutlichung möchte ich auf Folgendes verweisen: Im jüdischen Tempel wird wohl Hebräisch gesungen. Hebräisch wird nur in hebräischer Schrift (von rechts nach links) geschrieben. Das heißt, entweder konnte meine Omama Hebräisch lesen, oder sie hat die Gesänge auswendig gekonnt, quasi „von Haus aus“. Und außerdem: Würde man eine „Goja“ (= jüdisches Wort für „Nichtjüdin“) in einem jüdischen Tempel dulden?

Als meine Omama 14 Jahre alt war, wurde sie von ihrer älteren Schwester Poldi als Elevin („Lehrling“) ans Theater nach Brünn geholt. Die Stimmlage der älteren Schwester war Alt, die von Omama Mezzosopran. Dort wirkte sie in vielen Operetten als Choristin mit. Ihre erste Solopartie sang sie im „Evangelimann“: „Selig sind die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen …“

In Brünn hat Omama auch die Auftritte des damals sehr beliebten VolksschauspielersAlexander Girardimiterlebt. Sie hat mir später von seinem Lampenfieber erzählt.

In der Folge ist meine Großmutter auch in Wien aufgetreten. So wie die große Schwester war sie im Ringtheater, im Theater an der Wien und im Carl-Theater engagiert.

Hugo hat einen Theaterzettel des Carl-Theaters vom 26. Oktober 1899 entdeckt. Ein paar Monate nach dem Tod von Johann Strauss wurde „Wiener Blut“ „zur Feier des Geburtstages des verewigten Meisters“ gegeben. Die Rolle der Gusti Timpfen wurde von „Frl. Glaser“, also meiner Großmutter, gesungen.

Um die Jahrhundertwende war Olga sen. mehrmals auf Tournee in Russland (Moskau, Petersburg, Kiew, Odessa) und hat auch vor dem russischen Zaren getanzt und gesungen. Noch im hohen Alter hat sie uns Kindern in der Küche vorgesungen und -getanzt: „Ich bin die kleine Geisha von Japan, überall nennt man mich Rolli Polli San, mit dem Fächer spiel’ ich sauber, damit jeden ich bezauber’, ja ich mach’ mir alle Männer untertan …“

Während ihres ersten Russlandaufenthaltes hat sie sich – damals achtzehnjährig – in einen Mann namens „Gutwein“ verliebt, den sie auch beim zweiten Gastspiel ein Jahr später wiedergesehen hat. „Ein feiner Mensch, der Gutwein“, hat sie öfters zu mir gesagt, und dann schnell dazugesetzt: „obwohl er a Jud’ war“.

Weiter zu Großtante Poldi (Leopoldine) laut Omama: Sie brachte ein Kind zur Welt, den Peppo, ihre Ehe dauerte nicht lang. Ihr Ehemann hat nach der Scheidung gedroht, sie zu erschießen und später sein Leben als „Landstreicher“ beendet.

Ein Augenleiden, das fast zur Erblindung führte, hinderte Poldi daran, eine große Theaterkarriere zu machen.

Als Geliebte des Kronprinzen wird sie sich wohl mit Syphilis angesteckt haben, was zu schwerem Augenleiden führen kann.

Omama hat übrigens Zeit ihres Lebens für die ältere Halbschwester geschwärmt – in ihren Augen war die Poldi wunderschön, hatte einen herrlichen Teint, eine begnadete Stimme etc. (Übrigens: auf den alten Bildern gefällt mir Omama viel besser.)

Poldi hat in den letzten Jahren ihres Lebens mit einem um vieles jüngeren Mann zusammengelebt und viel getrunken. Das ganze Vorzimmer soll mit leeren Flaschen voll gewesen sein.

Nach ihrem Tod (16. 12. 1920) fand sie ihre letzte Ruhestätte in den sogenannten „Kolumbarien“ (am Wiener Zentralfriedhof, 2. Tor), eine äußerst vornehme Art der Bestattung. Dort werden die Särge eingemauert und mit einer Marmorplatte verschlossen. Wenn man ihr Grab besichtigt, merkt man, dass sie sich dort in feinster Gesellschaft von Adeligen und der Crème de la Crème befindet. Die Begräbniskosten wurden – laut Recherchen von Hugo – von einem gewissen Herrn Angelo Worgitsch bestritten. Die Kosten: 1.100 Kronen. Das Grab trägt die Inschrift „SNIVAJ SLATKO“, das ist Serbokroatisch und heißt: „Schlafe süß!“

9. Rudolf Janauschek sen.

Wenden wir uns nun dem Manne zu, den meine Großmutter, die Olga sen., im Jahre 1902 geheiratet hat, meinem Großvater, Rudolf Janauschek sen.

Mein Großvater Rudolf Janauschek stammt aus der zweiten Ehe eines Grazer Gartenbauingenieurs, dieser war sehr begütert und besaß vier Häuser. Seine Vorfahren waren aus Böhmen eingewandert und sind verwandt mit dem RedemptoristenpaterWilhelm Janauschek, der kürzlich selig gesprochen worden ist. Seine sterblichen Überreste ruhen in der Kirche Maria am Gestade in Wien.

Die Kinder des Gartenbauingenieurs aus erster Ehe starben innerhalb weniger Wochen an Diphtherie. Bald darauf starb auch der Vater. Das Erbe fiel der zweiten Ehefrau zu, die es mit ihrem Liebhaber an der Cote d’Azur durchbrachte.

Der Sohn des Gartenbauingenieurs und seiner zweiten Frau, Rudolf Janauschek sen., Euer Ur- oder Ururgroßvater also, war wie sein Schwiegervater ein technisches Genie.

Ich besitze den Meisterbrief meines Großvaters aus dem Jahre 1895.

Später war er als Mechaniker beschäftigt, erst in Budapest und dann bei der Jubiläumsausstellung in Wien. Danach wurde er von einem Generalkonsul Alexander Singer angestellt. In dieser Zeit hat er dann in der Familie meiner Großmutter gelebt, in der Blechturmgasse, als Untermieter.

Omama war von Rudolf, soweit ich es aus ihren Erzählungen beurteilen kann, nicht so besonders beeindruckt, schließlich war sie in den russisch-jüdischen „Gutwein“ verliebt und hat mit ihm korrespondiert.

Eines Tages ist der Untermieter Rudolf ausgezogen, und als Omama abends – vermutlich von einer Theatervorstellung – heimkam, sagte ihre Mutter, dass er nun fort sei: „Macht auch nix“, soll sie geantwortet haben.

Daraufhin ertönten leise Gitarrenklänge: Rudolf hatte sich im Kasten versteckt und brachte Olga ein Ständchen.

Er reiste nicht ab, sondern verlobte sich mit Omama (Olga sen.). Inwieweit ihre Mutter und ihre Schwester Poldi bei dieser Verbindung die Finger im Spiel gehabt hatten, weiß ich nicht.

Sie heirateten, ihr erstes Kind, Rudolf jun., wurde im Jahre 1903 geboren, Olga jun. kam 1905 zur Welt, meine Mutter Irene 1908.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde mein Großvater vonGraf Salmin den Dienst genommen.

Wer oder was hat ihm den Kontakt zum Adel verschafft? Mein „Verdacht“ fällt wieder auf Tante Poldi, die offenbar in der feinsten Gesellschaft verkehrt hat. Jedenfalls finden wir den Großvater am Beginn des 20. Jahrhunderts auf Schloss Reitz in Böhmen bei besagtem Graf Salm.

Vor einigen Jahren besichtigten Katja, Hugo und ich anlässlich eines Ausflugs jenes Schloss.

Wir machten auch eine Führung mit: Dabei wurde uns inmitten der Bibliothek auf einem Tisch ein technisches Gerät, ein Apparat, gezeigt, und zwar einStromgenerator. Und wir erfuhren, dass dieser von einem Angestellten des Grafen am Beginn des 20. Jahrhunderts konstruiert und gebaut worden war.

Dabei erinnerte ich mich an eine Erzählung von Omama: Der Graf war viel unterwegs und einmal, vor Weihnachten, als er abends von einer Reise zurückkehrte, wurde er von hell erleuchteten Fenstern überrascht: Der Großvater hatte in des Grafen Abwesenheit das ganze Schloss „elektrifiziert“.

Übrigens, wen es interessiert: Der Graf war ein bekannter Freimaurer und verfügte über eine einschlägige, umfangreiche Bibliothek, die ebenfalls zu besichtigen ist.

Nach und nach kamen damals die ersten Automobile auf, und Rudolf, unser Vorfahre, war einer der ersten Menschen im Lande, der Auto fahren konnte, so wurde er schließlich zum Privatchauffeur des Grafen. Damals gab es natürlich noch keine Autoreparaturwerkstätten, und jeden Schaden musste der Chauffeur selber beheben.

Wir haben erst kürzlich von meiner Cousine Susanne ein paar Dokumente aus dem Nachlass ihrer Mutter erhalten, die sich auf den Großvater beziehen: Daraus geht unter anderem hervor, dass er seinen Führerschein im Jahre 1900 gemacht hat.

Etwa um das Jahr 1906 wurde dann dieser unser Vorfahre von dem reichsten Mann des Landes – nein Europas1! –, vonBaron Albert de Rothschild, „entdeckt“ und als Privatchauffeur engagiert.

1 Georg Markus: „Was uns geblieben ist“ – 2010, Seite 98:

Der „alte“ Rothschild hieß mit vollem Namen Albert Freiherr von Rothschild und leitete an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Wiener Zweigniederlassung des größten Bankimperiums der Welt, und er galt – mit einem geschätzten Vermögen von 1 Milliarde Kronen – als reichster Mann Europas.

Um sich ein Bild von den Rothschilds zu machen, genügt ein Blick in Google …

10. Rothschild

Möchte man die Familie Rothschild beschreiben, kann man gar nicht übertreiben. Man kann sie locker als die reichste und natürlich auch mächtigste Familie der Welt bezeichnen (damals so wie heute).

So war zum Beispiel in Österreich unser Kaiser Franz-Joseph bei der Finanzierung des Krieges von 1914 auf die Hilfe des Barons angewiesen.

Als „echte Janauschek“, als die ich mich ja nun mal bezeichnen muss, liegt mir ein gewisser Hang zur Übertreibung im Blut. Ein echter Janauschek – auch mein Bruder Gerd – erzählt eine harmlose, nichtige Begebenheit so faszinierend, als handle es sich um einen Krimi-Drehbuch-Entwurf.

Bezüglich der Familie Rothschild kann man – wie gesagt – nicht übertreiben, alles was ich sage, kann nur einen matten Abglanz der Realität bilden.

Die Rothschild–Dynastie wurde von Mayer Amschel (1743–1812) gegründet. Dieser lebte im Judenviertel in Frankfurt am Main.

Er hatte die Rabbinatschule in Fürth besucht und eine Ausbildung im Bankhaus Oppenheim in Hannover absolviert.

Ende des 18. Jahrhunderts muss er irgendwie den Dreh gefunden haben, wie man Menschen dazu bringt, Münzen gegen Papierfetzen (Schuldscheine) zu tauschen. Sein Finanzgeheimnis ist natürlich bis heute unbekannt. Er saß, wenn er mit einem Kunden plauderte, vor seinem Haus auf einer Bank. Nach diesem seinem Bänkchen tragen alle Geldinstitute den Namen „Bank“, und in gewisser Weise ist die Familie Rothschild wohl an jedem unserer „Bank-Geschäfte“ beteiligt. Sein Haus im jüdischen Getto trug ein rotes Schild, und so wurde die Familie „Rothschild“ genannt.

Er erstellte für seine Nachkommen einen Plan: Immer muss ein Sohn aus der jeweiligen Generation das Oberhaupt an dem jeweiligen Ort sein.

Nach London, Paris, Wien und Neapel hatte er seine Söhne 1799 ausgeschickt, einer blieb in Frankfurt am Main – dort ist auch heute noch der Sitz der deutschen Börse und der Europäischen Zentralbank. Die anderen Familienmitglieder, die natürlich ganz im Dienst der Dynastie stehen, bekommen eigene Aufgaben zugeteilt.

Der alte Mayer Amschel ging am Hof des Fürsten Wilhelm von Hessen-Hanau ein und aus und übernahm dessen „Bankgeschäfte“. (Der Fürst und seine Vorfahren hatten Gewinne gemacht, indem sie ihre Landeskinder als Soldaten an kriegsführende Länder verliehen: In Amerika durften sie im Unabhängigkeitskrieg kämpfen, für die Briten wurden sie in ihre diversen Kolonien verschifft.) Und bei allem, was politisch seither in Europa und in den USA über die Bühne ging, hatten die Rothschilds wohl ihre (Geld)-Finger im Spiel: der Sturz diverser Adelshäuser, Französische Revolution, die Napoleonischen Kriege, Sezessionskriege in den USA. Der Wiener Kongress und Metternich waren dem Haus Rothschild so zugetan, dass man es in den Adelsstand („Baron“) erhob und der Familie das Tragen eines äußerst üppigen Wappens gestattete.

Im 19. Jahrhundert erhielt in Berlin Mayer Carl Rothschild den Roter–Adler-Orden (man hatte diesem Orden, der für gewöhnlich die Form eines Kreuzes besaß, ein neues Design verpasst, ein Oval. Das Kreuz schien den Preußen zur Verleihung an einen Juden nicht angemessen).

In London wurde Lionel Rothschild – gewählt von der „City of London“ –Mitglied des Unterhauses. Bei der Angelobung lehnte er es ab, auf die Bibel zu schwören – es wurde ihm erlaubt, lediglich auf das Alte Testament zu schwören.

Obwohl sich der Lord elf Jahre lang um den Sitz im Unterhaus bemüht hatte, hielt er dann während seiner gesamten, fünfzehnjährigen Tätigkeit als Abgeordneter keine einzige Rede, noch übte er sonst irgendeine Tätigkeit aus.

Nachdem die Familie Rothschild den Suezkanal für England erworben hatte, war es 1885 möglich, dass auch Lionels Sohn Nathaniel nach Ablegung seines heiligen jüdischen Eides auf die hebräische Bibel Mitglied des Oberhauses wurde.

Der Biograf Derek Wilson schreibt:

„Diejenigen, welche die Rothschilds für ihren unheilvollen Einfluss schmähten oder verspotteten, hatten ausreichend Grund für ihren Ärger und ihre Furcht. Die Bankleute hatten schon immer einen ‚fünften Stand‘ gebildet, dessen Mitglieder wegen der Kontrolle über die Geldbörsen desHochadels wichtige Dinge beeinflussen konnten. Doch das Haus Rothschild war ungleich mächtiger als jemals ein Finanzimperium zuvor. Es beherrschte unglaublichen Reichtum. Es war international. Es warunabhängig. Königshäuser waren seinetwegen unruhig, weil es sich ihrer Kontrolle entzog. Volksbewegungen hassten es, weil es der Öffentlichkeit keine Antworten schuldete, Verfassungsrechtler waren aufgebracht, weil es hinter den Kulissen agierte … geheim.

Natürlich ist Heimlichkeit die Voraussetzung für eine Verschwörung, und die Rothschilds beherrschten diese Kunst. Indem sie hinter den Kulissen wirkten, konnten sie den Zorn der Öffentlichkeit meiden, der sich stattdessen auf die von ihnen kontrollierten politischen Figuren richtete. Dieser Schachzug wurde seitdem immer wieder von Finanzmanipulatoren angewandt, und er wird ebenfalls beherzigt von denen, die das Federal Reserve System heute leiten.

Die ständigen Kriege in Europa boten hervorragende Gelegenheiten für Gewinne, indem man rare Verbrauchsgüter durch die militärischen Linien schmuggelte. Da die Rothschilds häufig beide Seiten eines Konfliktes finanzierten und bekannt für ihren großen politischen Einfluss waren, genügte meist ein Blick auf das rote Wappen eines Lederbeutels, einer Kutsche oder einer Schiffsflagge, um den Boten oder die Ladung in jeder Richtung die Kontrollstellen passieren zu lassen.“

(D. Wilson: Rothschild: „The Wealth and Power of a Dynasty“, Seite 99)

Verlassen wir nun wieder die Bühne der Weltpolitik, und kehren wir zu meinem Großvater, Rudolf Janauschek sen., zurück.

11. Der Beruf des Chauffeurs

Wer sich jemals mit tragischen Biografien beschäftigt hat (vom Kronprinz Rudolf über Lady Diana bis zu Uwe Barschel), der kennt die Bedeutung, die der Chauffeur des Opfers bei der Rekonstruktion gewisser Tatbestände spielt. Offenbar weiß niemand so gut über das Leben eines Menschen Bescheid wie sein Privatchauffeur.

Er lernt den Bekanntenkreis seines Chefs persönlich kennen, seine Angewohnheiten, Befindlichkeiten und auch seinen allerprivatesten Umgang.

Darum sind wohl die wichtigsten Charaktereigenschaften eines guten Chauffeurs Verlässlichkeit und absolute Diskretion.

Das Gleiche gilt natürlich für den Vorgänger des Chauffeurs, den Kutscher. So spielt zum Beispiel in den Kronprinz-Rudolf-Biografien sein Kutscher Bratfisch eine bedeutsame Rolle. Damals galten übrigens die beiden Kutscher Bratfisch (Kronprinz Rudolf) und Frank (Baron Rothschild) als die bekanntesten von Wien.

Na gut, wie auch immer: Irgendwie kam unser Großvater vom Grafen Salm nach Wien, zu Baron Albert de Rothschild.

Noch ein Nachsatz: Wir haben ein Dokument gefunden, eine Rechnung, aus der hervorgeht, dass der Großvater im Jahre 1905 mehrmals denKronprinzen Franz-Ferdinandgefahren hat. Und da auf der Rechnung – ausgestellt von Fürstin Salm-Reiffenscheidt – seine Adresse mit „Alleegasse 20“ angegeben ist, können wir daraus schließen, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits bei Rothschild angestellt gewesen sein muss.

Die Alleegasse wurde später in „Plösslgasse“ umbenannt, und ebendort, Ecke Prinz-Eugen-Straße, befand sich das Rothschild-Palais.

12. Der Beginn des 20. Jahrhunderts

Die Familie war also nach Wien in eine Dienstwohnung gegenüber dem Rothschild–Palais in der Plösslgasse/Ecke Prinz–Eugen–Straße übersiedelt. Es war ein ganzer Trakt, an dessen anderem Ende auch Stallungen und Garagen untergebracht waren.

1908 wurde meine Mutter geboren. Meine Mutter hatte eine Fähigkeit, den der Volksmund den „sechsten Sinn“ nennt. So hat sie öfter erzählt, dass sie von klein auf, in „Zeiten tiefsten Friedens“, wie sie sich ausdrückte, immer wieder die Erwachsenen gefragt hat: „Wann kommt denn der große Krieg?“ Der große Krieg kam bekanntlich 1914.

Einmal hat sie auch als Kind eine Vision gehabt: den Himmel offen, die Engel und die Mutter Gottes.