9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

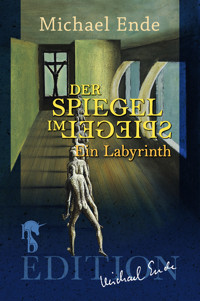

»Der Spiegel im Spiegel« – nun auch mit Illustrationen seines Vaters Edgar Ende, dem Michael Ende seine »unendliche Geschichte für erwachsene Leser« widmete. Ein Geschichten-Labyrinth der ganz besonderen Art, eine geheimnisvolle Erzählwelt, voller skurriler Situationen und mysteriöser Schicksale, surrealer Bilder und philosophischer Gedanken. Wer sich auf die phantastischen Geschichten einlässt, der gelangt aus Michael Endes Zauber-Labyrinth mit neuem Blick wieder ins Freie. Kernfrage ist: Was spiegelt sich in einem Spiegel, der sich in einem Spiegel spiegelt? Lesen zwei Leser das gleiche Buch, dann lesen sie dennoch nicht dasselbe. Denn jeder bringt sich selbst in die Lektüre ein. Das Buch wird zu einem Spiegel, in dem sich der Leser spiegelt. Aber genauso ist auch der Leser ein Spiegel, in dem sich das Buch spiegelt: Der Spiegel im Spiegel verweist den Leser auf sich selbst zurück.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Michael Ende

Der Spiegel im Spiegel

Ein Labyrinth

Meinem Vater

Inhaltsverzeichnis

Der Spiegel im Spiegel. Ein Labyrinth

Verzeih mir, ich kann nicht lauter sprechen

Der Sohn hatte sich unter der kundigen Anleitung

Die Mansardenkammer ist himmelblau

Die Bahnhofskathedrale stand auf einer großen Scholle

Schweres schwarzes Tuch

Die Dame schob den schwarzen Vorhang ihres Kutschenfensters beiseite

Der Zeuge gibt an, er habe sich auf einer nächtlichen Wiese befunden

Der marmorbleiche Engel saß unter den Zuhörern im Gerichtssaal

Moordunkel ist das Gesicht der Mutter

Langsam wie ein Planet sich dreht, dreht sich der große runde Tisch

Das Innere eines Gesichts mit geschlossenen Augen, sonst nichts

Die Brücke, an der wir schon seit vielen Jahrhunderten bauen

Es ist ein Zimmer und zugleich eine Wüste

Die Hochzeitsgäste waren tanzende Flammen

Über die weite graue Fläche des Himmels glitt ein Schlittschuhläufer dahin

Dieser Herr besteht nur aus Buchstaben

Eigentlich ging es um die Schafe

Mann und Frau wollen eine Ausstellung besuchen

Dem jungen Arzt war gestattet worden

Nach Büroschluss

Der Bordellpalast auf dem Berge erstrahlte in dieser Nacht

Der Weltreisende beschloss seine Wanderung

An diesem Abend konnte der alte Seefahrer den ununterbrochenen Wind nicht mehr ertragen

Unter einem schwarzen Himmel liegt ein unbewohnbares Land

Hand in Hand gehen zwei eine Straße hinunter

Im Klassenzimmer regnete es unaufhörlich

Im Korridor der Schauspieler trafen wir einige Hundert Wartende an

Das Feuer wurde von Neuem eröffnet

Der Zirkus brennt

Ein Winterabend

Verzeichnis der Abbildungen

Der Autor

Impressum

Verzeih mir, ich kann nicht lauter sprechen.

Ich weiß nicht, wann du mich hören wirst, du, zu dem ich rede.

Und wirst du mich überhaupt hören?

Mein Name ist Hor.

Ich bitte dich, lege dein Ohr dicht an meinen Mund, wie fern du mir auch sein magst, jetzt noch oder immer. Anders kann ich mich dir nicht verständlich machen. Und selbst wenn du dich herbeilassen wirst, meine Bitte zu erfüllen, es wird genügend Verschwiegenes bleiben, was du aus dir ergänzen musst. Ich brauche deine Stimme, wo meine versagt.

Diese Schwäche erklärt sich vielleicht aus der Art, wie Hor haust. Er bewohnt nämlich, soweit er sich zurückbesinnen kann, ein riesenhaftes, vollkommen leeres Gebäude, in welchem jedes laut gesprochene Wort ein schier nicht mehr endendes Echo auslöst.

Soweit ich mich zurückbesinnen kann. Was will das besagen?

Auf seinen täglichen Wanderungen durch die Säle und Korridore begegnet Hor mitunter noch immer einem umherirrenden Nachhall irgendeines Rufes, den er vorzeiten unbedacht ausgestoßen hat. Es bereitet ihm große Pein, auf diese Weise mit seiner Vergangenheit zusammenzutreffen, zumal das damals entflohene Wort inzwischen Form und Gehalt bis zur Unkenntlichkeit eingebüßt hat. Diesem idiotischen Gelall setzt Hor sich nun nicht mehr aus.

Er hat sich daran gewöhnt, seine Stimme – wenn überhaupt – nur unterhalb jener schwankenden Grenze zu gebrauchen, von der an sie ein Echo erzeugen könnte. Diese Grenze liegt nur wenig über der völligen Stille, denn dieses Haus ist auf grausame Art hellhörig.

Ich weiß, dass ich viel verlange, aber du wirst sogar den Atem anhalten müssen, falls dir daran liegt, Hors Worte zu vernehmen. Seine Sprachorgane sind durch das viele Verschweigen geschwunden – sie haben sich umgebildet.

Hor wird nicht mit größerer Deutlichkeit zu dir reden können, als sie jenen Stimmen eigen ist, die du kurz vor dem Einschlafen hörst. Und du wirst auf dem schmalen Grat zwischen Schlafen und Wachen das Gleichgewicht halten müssen – oder schweben wie die, denen oben und unten das gleiche bedeutet.

Mein Name ist Hor.

Besser wäre es zu sagen: Ich nenne mich Hor. Denn wer außer mir selbst ruft mich bei meinem Namen?

Habe ich schon erwähnt, dass das Haus leer ist? Ich meine vollkommen leer. Zum Schlafen rollt Hor sich in einer Ecke zusammen, oder er legt sich nieder, wo er eben ist, auch mitten in einem Saal, wenn dessen Wände zu fern sind.

Nahrungssorgen hat Hor nicht. Die Substanz, aus der Wände und Säulen bestehen, ist essbar – für ihn jedenfalls. Sie besteht aus einer gelblichen, ein wenig transparenten Masse, deren Genuss Hunger und Durst sehr schnell stillt. Außerdem sind Hors Bedürfnisse in dieser Hinsicht gering.

Das Verrinnen der Zeit bedeutet ihm nichts. Er hat keine Möglichkeit, sie zu messen, außer am Schlag seines Herzens. Aber der ist sehr unterschiedlich. Tage und Nächte kennt Hor nicht, ein immer gleiches Dämmerlicht umgibt ihn.

Wenn er nicht schläft, so zieht er umher, doch verfolgt er kein Ziel. Es ist einfach ein Drang, ein Bedürfnis, dessen Befriedigung ihm Vergnügen bereitet. Dabei widerfährt es ihm nur selten, dass er in einen Raum gelangt, den er wiederzuerkennen vermeint, der ihm bekannt scheint, als sei er vor undenklichen Zeiten schon einmal in ihm gewesen. Andererseits lassen ihn oft untrügliche Zeichen darauf schließen, dass er an einer Stelle vorüberkommt, an der er schon einmal war – eine angebissene Mauerecke zum Beispiel oder ein Haufen eingetrockneter Exkremente. Der Raum selbst ist Hor allerdings so fremd wie jeder andere. Vielleicht verändern sich die Räume in Hors Abwesenheit, wachsen, dehnen sich oder schrumpfen. Vielleicht ist es sogar Hors Durchgang, der solche Veränderungen hervorruft, doch liebt er diesen Gedanken nicht.

Dass außer Hor noch jemand das Haus bewohnt, halte ich für ausgeschlossen. Freilich, bei der unvorstellbaren Weitläufigkeit des Baues gibt es dafür keine Beweise. Es ist ebenso wenig unmöglich wie wahrscheinlich.

Viele Zimmer haben Fenster, doch öffnen sich diese nur jeweils wiederum auf andere, meist größere Räumlichkeiten. Obwohl die Erfahrung ihn bisher niemals anderes gelehrt hat, bewegt Hor bisweilen die Vorstellung, einmal an eine letzte, äußerste Wand zu gelangen, deren Fenster den Ausblick auf etwas gänzlich anderes gewähren. Hor kann nicht sagen, was das sein sollte, aber er gibt sich manchmal langen Erwägungen darüber hin. Es wäre falsch zu behaupten, dass er sich nach einem solchen Ausblick geradezu sehnt – es ist nur eine Art von Spiel, ein absichtsloses Erfinden von allerlei Möglichkeiten. In seinen Träumen indessen hat Hor mitunter solche Ausblicke genossen, ohne jedoch nach dem Erwachen irgendetwas Sagbares davon behalten zu haben. Er weiß nur, dass es so war und dass er meist tränenüberströmt aufwachte. Doch Hor misst dem wenig Bedeutung bei, er erwähnt es nur der Merkwürdigkeit halber …

Ich habe mich falsch ausgedrückt. Hor träumt niemals und eigene Erinnerungen besitzt er nicht. Und doch ist sein ganzes Dasein angefüllt mit den Schrecken und Wonnen von Erlebnissen, die nach der Weise plötzlichen Erinnerns seine Seele überfallen.

Freilich nicht immer. Zuzeiten bleibt seine Seele lange still wie ein regloser Wasserspiegel, doch zu anderen Zeiten stürmen diese Erlebnisse von allen Seiten auf ihn ein, sie bedrängen ihn, sie schlagen ihn wie Blitze, dass er durch die leeren Gänge jagt, taumelt, bis er erschöpft hinstürzt und liegen bleibt und sich ergibt. Denn dagegen ist Hor wehrlos.

Nach der Weise plötzlichen Erinnerns. Sagte ich so?

Ich heiße Hor.

Aber wer ist das: Ich – Hor? Bin ich denn nur einer? Oder bin ich zwei und habe die Erlebnisse jenes Zweiten? Bin ich viele? Und all die anderen, die ich sind, leben dort draußen, außerhalb jener äußersten, letzten Mauer? Und sie alle wissen nichts von ihren Erlebnissen, nichts von ihren Erinnerungen, denn bei ihnen im Außerhalb haben sie keine Bleibe? Ach, aber bei Hor bleiben sie, mit seinem Leben leben sie, ihn fallen sie an ohne Erbarmen. Sie verwachsen mit ihm, er zieht sie hinter sich her wie eine Schleppe, die schon endlos durch die Säle und Zimmer schleift und immer noch wächst und wächst.

Oder geht auch etwas von mir zu euch dort draußen, dem einen oder den vielen, die ihr eins mit mir seid wie die Bienen mit der Königin? Fühlt ihr mich, Glieder meines verstreuten Leibes? Hört ihr meine unhörbaren Worte, jetzt oder ohne Zeit? Suchst du am Ende nach mir, mein anderer? Nach Hor, der du selber bist? Nach deinem Erinnern, das bei mir ist? Nähern wir uns einander durch unendliche Räume wie Sterne, Schritt für Schritt und Bild für Bild?

Und werden wir einmal einander begegnen, einst oder ohne Zeit?

Und was werden wir dann sein? Oder werden wir nicht mehr sein? Werden wir einander aufheben wie Ja und Nein?

Aber eines wirst du dann sehen: Ich habe alles getreulich bewahrt.

Mein Name ist Hor.

Der Sohn hatte sich unter der kundigen Anleitung seines Vaters und Meisters Schwingen erträumt. Viele Jahre hindurch hatte er sie Feder um Feder, Muskel um Muskel und Knöchelchen um Knöchelchen in langen Stunden der Traumarbeit gebildet, bis sie mehr und mehr Gestalt annahmen. Er hatte sie in der richtigen Stellung aus seinen Schulterblättern hervorwachsen lassen (es war ganz besonders schwierig, den eigenen Rücken tatsächlich genau im Traum wahrzunehmen), und er hatte nach und nach gelernt, sie sinnvoll zu bewegen. Es hatte seine Geduld auf eine harte Probe gestellt, weiter zu üben, bis er nach endlosen misslungenen Versuchen das erste Mal in der Lage war, sich für einen kurzen Augenblick in die Luft zu erheben. Aber dann gewann er Zutrauen zu seinem Werk, dank der unverbrüchlichen Freundlichkeit und Strenge, mit der sein Vater ihn führte. Im Laufe der Zeit hatte er sich an seine Flügel so völlig gewöhnt, dass er sie ganz und gar als Teil seines Körpers empfand, so sehr, dass er sogar Schmerz oder Wohlgefühl in ihnen spürte. Zuletzt hatte er die Jahre, da er noch ohne sie gewesen war, aus seinem Gedächtnis löschen müssen. Er war nun mit ihnen geboren wie mit seinen Augen oder Händen. Er war bereit.

Es war keineswegs verboten, die Labyrinthstadt zu verlassen. Im Gegenteil, wem es gelang, der wurde als ein Heros, als ein Begnadeter betrachtet, und man erzählte seine Sage noch lang. Doch war es nur den Glücklichen vergönnt. Die Gesetze, unter denen jeder Labyrinthbewohner stand, waren paradox, aber unabänderlich. Eines der wichtigsten lautete: Nur wer das Labyrinth verlässt, kann glücklich sein, doch nur der Glückliche vermag ihm zu entrinnen.

Aber die Glücklichen waren selten in den Jahrtausenden.

Wer den Versuch zu wagen bereit war, der musste sich zuvor einer Prüfung unterziehen. Wenn er sie nicht bestand, so wurde nicht er bestraft, sondern sein Meister, und die Strafe war hart und grausam.

Das Gesicht seines Vaters war sehr ernst gewesen, als er zu ihm gesagt hatte: »Solche Art Flügel tragen nur den, der leicht ist. Aber leicht macht nur das Glück.« Danach hatte er den Sohn lange prüfend angesehen und schließlich gefragt: »Bist du glücklich?«

»Ja, Vater, ich bin glücklich«, war seine Antwort gewesen.

Oh, wenn es darum ging, dann gab es keine Gefahr! Er war so glücklich, dass er meinte, auch ohne Flügel schweben zu können, denn er liebte. Er liebte mit der ganzen Inbrunst seines jungen Herzens, er liebte rückhaltlos und ohne den Schatten eines Zweifels. Und er wusste, dass seine Liebe ebenso bedingungslos erwidert wurde. Er wusste, dass die Geliebte auf ihn wartete, dass er am Ende des Tages nach bestandener Prüfung zu ihr kommen würde in ihr himmelblaues Zimmer. Dann würde sie sich leicht wie ein Mondenstrahl in seine Arme schmiegen und in dieser unendlichen Umarmung würden sie sich über die Stadt erheben und ihre Mauern hinter sich lassen wie ein Spielzeug, dem sie entwachsen waren, sie würden über andere Städte hinfliegen, über Wälder und Wüsten, Berge und Meere, weiter und weiter bis an die Grenzen der Welt.

Er trug nichts auf dem nackten Körper als ein Fischernetz, das wie eine lange Schleppe hinter ihm durch die Straßen und Gassen, die Korridore und Zimmer schleifte. So wollte es das Zeremoniell bei dieser letzten, entscheidenden Prüfung. Er war sicher, dass er die Aufgabe lösen würde, die ihm gestellt war, obgleich er sie nicht kannte. Er wusste nur, dass sie immer ganz der Eigenart des Prüflings entsprach. So glich keine je der eines anderen. Man konnte sagen, dass die Aufgabe gerade darin bestand, aus wahrer Selbsterkenntnis heraus zu erraten, worin eigentlich die Aufgabe bestand. Das einzige strenge Gebot, an das er sich halten konnte, lautete, dass er unter gar keinen Umständen während der Dauer der Prüfung, also vor Sonnenuntergang, das himmelblaue Zimmer der Geliebten betreten durfte. Andernfalls würde er sofort von allem Weiteren ausgeschlossen werden.

Er lächelte im Gedanken an die beinahe zornige Strenge, mit der sein verehrter und gütiger Vater ihm dies Gebot mitgeteilt hatte. Er fühlte in sich nicht die geringste Versuchung, es zu übertreten. Hier lag keine Gefahr für ihn, in diesem Punkt war er sorglos. Im Grunde hatte er niemals so recht all diese Geschichten verstehen können, in denen jemand gerade durch ein derartiges Gebot sich unwiderstehlich dazu getrieben fühlte, es zu verletzen. Auf seinem Zug durch die verwirrenden Straßen und Gebäude der Labyrinthstadt war er schon mehrmals an jenem turmartigen Bauwerk vorübergekommen, in dessen oberstem Stockwerk, nahe unter dem Dach, die Geliebte wohnte und zweimal sogar an ihrer Tür, auf der die Nummer 401 stand. Und er war daran vorbeigegangen, ohne stehen zu bleiben. Aber dies konnte nicht die eigentliche Prüfung sein. Sie wäre zu einfach, viel zu einfach gewesen.

Überall, wo er hinkam, traf er auf Unglückliche, die ihm mit bewundernden, sehnsüchtigen oder auch neiderfüllten Augen entgegen- und nachblickten. Viele von ihnen kannte er von früher her, obgleich solche Begegnungen niemals absichtlich herbeigeführt werden konnten. In der Labyrinthstadt änderte sich die Lage und Anordnung der Häuser und Straßen ununterbrochen, darum war es unmöglich, Verabredungen zu treffen. Jede Zusammenkunft geschah zufällig oder schicksalhaft, je nachdem wie man es verstehen wollte.

Einmal merkte der Sohn, dass das nachschleifende Netz festgehalten wurde, und wandte sich zurück. Er sah unter einem Torbogen einen einbeinigen Bettler sitzen, der eine seiner Krücken in die Maschen des Netzes flocht.

»Was tust du?«, fragte er ihn.

»Hab Mitleid!«, antwortete der Bettler mit heiserer Stimme. »Dich wird es kaum beschweren, aber mich wird es um vieles erleichtern. Du bist ein Glücklicher und wirst dem Labyrinth entrinnen. Aber ich werde für immer hier bleiben, denn ich werde niemals glücklich sein. Darum bitte ich dich, nimm wenigstens ein klein wenig von meinem Unglück mit hinaus. So werde auch ich ein winziges Quäntchen Anteil an deinem Entrinnen haben. Das würde mir Trost geben.«

Glückliche sind selten hartherzig, sie neigen zum Mitleid und wollen auch andere an ihrem Überfluss teilhaben lassen.

»Gut«, sagte der Sohn, »es freut mich, wenn ich dir einen Gefallen tun kann mit so wenigem.«

Schon an der nächsten Straßenecke begegnete er einer abgehärmten, in Lumpen gekleideten Mutter mit drei halb verhungerten Kindern.

»Was du dem dort zugestanden hast«, sagte sie hasserfüllt, »wirst du uns wohl nicht abschlagen.« Und sie flocht ein kleines, eisernes Grabkreuz in das Netz.

Von diesem Augenblick an wurde das Netz schwerer und schwerer. Unglückliche gab es ohne Zahl in der Labyrinthstadt, und jeder, der dem Sohn begegnete, flocht irgendetwas von sich in das Netz, einen Schuh oder einen kostbaren Schmuck, einen Blecheimer oder einen Sack voll Geld, ein Kleidungsstück oder einen eisernen Ofen, einen Rosenkranz oder ein totes Tier, ein Werkzeug oder schließlich sogar einen Torflügel.

Es ging schon auf den Abend zu und damit auf das Ende der Prüfung. Der Sohn kämpfte sich weit vornübergebeugt Schritt für Schritt vorwärts, als ginge er gegen einen gewaltigen, unhörbaren Sturm an. Sein Gesicht war schweißüberströmt, aber noch immer voller Hoffnung, denn nun glaubte er verstanden zu haben, worin seine Aufgabe bestand, und er fühlte sich trotz allem stark genug, sie zu Ende zu bringen.

Dann brach die Dämmerung herein und noch immer war niemand gekommen, um ihm zu sagen, dass es nun genug sei. Ohne zu wissen wie, war er mit der endlosen Last, die er hinter sich herschleppte, auf die Dachterrasse jenes turmartigen Hauses geraten, in dem das himmelblaue Zimmer seiner Geliebten war. Er hatte noch nie bemerkt, dass man von hier aus auf einen Meeresstrand hinunterblickte, vielleicht war dieser auch bisher noch nie an der jetzigen Stelle gewesen. Aufs Tiefste beunruhigt wurde der Sohn inne, dass die Sonne hinter den dunstigen Horizont hinabtauchte.

Am Strand standen vier Geflügelte gleich ihm, und er hörte, obwohl er den Redenden nicht sehen konnte, deutlich, wie sie freigesprochen wurden. Er schrie hinunter, ob man ihn vergessen habe, aber niemand achtete darauf. Er nestelte mit bebenden Händen an dem Netz, doch gelang es ihm nicht, es abzustreifen. Wieder und wieder schrie er, jetzt nach seinem Vater, dass der käme, um ihm zu helfen, dabei beugte er sich, so weit er konnte, über die Brüstung.

Im letzten, erlöschenden Tageslicht sah er, wie dort unten seine Geliebte, ganz in schwarze Schleier gehüllt, aus der Tür geführt wurde. Dann erschien eine von zwei Rappen gezogene schwarze Kutsche, deren Dach ein einziges großes Bildnis war, das von Trauer und Verzweiflung erfüllte Gesicht seines Vaters. Die Geliebte stieg in die Kutsche und das Gefährt entfernte sich, bis es im Dunkel verschwand.

In diesem Augenblick begriff der Sohn, dass seine Aufgabe gewesen war, ungehorsam zu sein, und dass er die Prüfung nicht bestanden hatte. Er fühlte, wie seine traumgeschaffenen Flügel verwelkten und von ihm abfielen, als seien sie herbstliche Blätter, und er wusste, dass er nie wieder fliegen würde, und dass er nie wieder glücklich sein konnte, und dass er, solange sein Leben währen mochte, im Labyrinth bleiben würde. Denn nun gehörte er dazu.

Die Mansardenkammer ist himmelblau, die Wände, die Decke, der Boden, die paar Möbel.

Der Student sitzt am Tisch und hält seinen Kopf mit beiden Händen. Seine Haare sind verwirrt, seine Ohren glühen, seine Hände sind kalt und feucht. Kalt und feucht ist der ganze kleine Raum. Und nun ist auch noch das elektrische Licht ausgefallen.

Er zieht das Buch näher zu sich heran und beginnt noch einmal von vorn. Er muss, er muss das Pensum noch schaffen. Nächste Woche ist das Examen.

»… Die spezielle Relativitätstheorie gründet sich auf Konstanz der Lichtgeschwindigkeit … P ist ein Punkt im Vakuum … P’ ein um die Strecke d sigma entfernter unendlich benachbarter … ein unendlich benachbarter . . . in P gehe zur Zeit t ein Lichtimpuls aus und gelange nach P’ zur Zeit t + dt …«

Der Student fühlt, dass seine Augen hart und trocken sind wie Hornknöpfe. Er reibt sie eine Weile mit den Fingern, bis sie zu tränen beginnen. Sich zurücklehnend blickt er in der Mansarde umher, ein Verschlag aus Spanplatten, den er sich vor zwei Jahren selbst gebaut hat – in einer Ecke des großen Speichers. Damals mochte er himmelblau, jetzt mag er es nicht mehr. Aber er hat keine Zeit, noch irgendetwas zu ändern. Er hat schon zu viel versäumt.

Ob sie ihm überhaupt erlauben werden, weiter hier zu wohnen? Er zahlt Miete, natürlich, aber nur sehr wenig. Deswegen hat er sich ja hier eingerichtet. Wer kein Geld hat, kann keine Ansprüche stellen. Aber jetzt, wo der frühere Besitzer des Hauses gestorben ist, werden sie ihm vielleicht die Miete erhöhen. Wo soll er dann hin? Und ausgerechnet jetzt, vor dem Examen. Wie soll sich einer auf die Arbeit konzentrieren, wenn er nicht einmal weiß, wo er morgen bleiben wird! Wenn sich die Erben nur endlich einig würden, damit man wenigstens weiß, woran man ist.

Er schiebt das Buch zurück und steht auf. Er ist blass und lang, viel zu lang. Er muss den Kopf einziehen, um nicht an die Decke zu stoßen. Er will jetzt endlich Gewissheit haben, jetzt sofort, damit er, von Sorgen nicht mehr beunruhigt, weiterarbeiten kann.

Der riesige Speicher, durch den er geht, ist vollgestopft mit allen nur denkbaren Gegenständen, Möbeln, Riesenvasen, präparierten Tieren, lebensgroßen Puppen, unverständlichen Maschinen und Räderwerken. Er steigt die breite Treppe hinunter, dann läuft er durch die lange Galerie, in der Tausende von blinden Spiegeln hängen, große und kleine, glatte und gekrümmte, die sein Bild tausendfach, aber verschwommen, zurückwerfen.

Endlich kommt er in einen der großen Säle. Hier sieht es aus wie in einem Völkerkundemuseum nach einer Plünderung. Die Glasvitrinen sind teilweise zertrümmert, Schmuck und Kostbarkeiten, die in ihnen zur Schau gestellt waren, sind herausgerissen. Mumienschreine hat man aufgebrochen, Gefäße liegen in Scherben auf Haufen geworfen, Rüstungen hängen schief in den Gestellen, und aztekische Festgewänder aus Kolibrifedern lösen sich in Fetzen auf und werden von Motten gefressen.

Der Student bleibt stehen und schaut erstaunt umher. Wie kann das alles so verkommen sein, seit er das letzte Mal hier war?

Aber wann war er denn das letzte Mal hier? Lebte der frühere Besitzer noch? Ja, wahrscheinlich. Eigentlich hat er ihn selbst nie zu Gesicht bekommen. Nur dessen alten Diener, einen Mann mit strengem Gesicht und feierlicher Würde.

Während der Student noch nachdenkt, betritt eben jener Diener den Saal. Er hat einen großen Staubwedel unter dem Arm, seine Livree ist besudelt und zerrissen, die weißen Haare stehen wirr um seinen Kopf, und – ja, tatsächlich! – er schwankt ein wenig beim Gehen und macht fahrige Bewegungen mit den Händen, während er vor sich hin murmelt.

»Guten Tag!«, sagt der Student höflich. »Könnten Sie mir bitte sagen …«

Aber der alte Diener geht gestikulierend an ihm vorüber und scheint ihn nicht wahrzunehmen. Der Student folgt ihm.

»Sinnlos!«, murmelt der Diener mit einer definitiven Geste. »Es ist absolut sinnlos, dass man überhaupt anfängt. Gott zum Gruß, mein lieber junger Mensch.«

Der Student ist einigermaßen verwirrt. »Was meinen Sie damit?«

»Ganz gleich was!«, schreit ihn der Diener an. »Ein Anfang, das ist immer eine ungeheuerliche Sinnlosigkeit. Warum? Es gibt ihn nicht! Kennt die Natur vielleicht einen Anfang? Nein! Also ist es widernatürlich, anzufangen! Und in meinem Fall? Ebenso sinnlos. Beweis: zum Beispiel jetzt.«

Er zieht eine Flasche aus der Rocktasche, kippt einen Schluck in seine Gurgel, schüttelt sich, rülpst, steckt die Flasche sorgfältig wieder weg. Der Student will gerade seine Frage vorbringen, aber der Alte fährt schon fort:

»Denken muss man«, er tippt sich mehrmals gegen die Stirn, »objektiv denken, das muss man! Verstanden, junger Mensch? Wenn ich also objektiv denke, dann muss ich mir sagen, es besteht nicht die geringste Aussicht, dass ich, ein einzelner, schwacher Mensch, an der Lage der Dinge irgendetwas ändern werde. Wer bin ich denn, dass ich mich dessen unterfangen dürfte? Ein von lebenslänglicher Anstrengung zu denken entnervter Greis, das bin ich. Keine Widerrede!«

Wieder zieht er die Flasche heraus, trinkt, wischt sich mit dem Ärmel den Mund.

»Man muss aus dem Geist leben, verstanden, junger Mensch? Aus der Erkenntnis muss man leben! Aber das ist gar nicht so einfach. Besonders im alltäglichen Leben. Angenommen, ich stürze mich in den aussichtslosen Kampf gegen die Übermacht all dieses schlummernden Staubes – was werde ich ausrichten? Nichts, gar nichts, das sagt mir meine logische Vernunft. Außer vielleicht eine Verschlimmerung der sowieso schon verzweifelten Verhältnisse. Ein Beispiel: Ich werde jetzt diesen Vorhang aufziehen, worauf der sofort abreißen wird.«

Er zieht einen schweren Vorhang am Fenster auf und dieser reißt sofort ab und sinkt in einer Staubwolke zu Boden.

»Ein weiteres Beispiel«, fährt der Alte unbeirrt fort. »Ich werde versuchen, dieses Fenster zu öffnen, worauf es mir sofort entgegenfallen wird.«

Er versucht das Fenster zu öffnen und es fällt ihm sofort entgegen. Die Scheiben zerklirren am Boden.

Der Diener blickt den Studenten triumphierend an.

»Wie gesagt, das beweist alles. Das Chaos wächst nur mit jedem Versuch, es zu bezwingen. Das Beste wäre, sich still zu halten und gar nichts mehr zu tun.«

Er nimmt noch einen Schluck.

»Ach so«, sagt der Student und blickt zerstreut umher, »Sie wollen hier Ordnung machen?«

»Abstauben!«, verbessert ihn der alte Diener. »Abstauben, wie ich es ein Leben lang getan habe. Aber da sehen Sie selbst, was von all unserer Müh’ und Plage bleibt: Staub. Oder vielmehr sieht es so aus, als bliebe als Letztes Asche. Staub am Anfang und am Ende Asche. Das bleibt sich gleich. Jedenfalls ist es, als sei man nie gewesen. Spurenlos geht man hinweg, das ist das Schlimmste.«

»Immerhin«, meint der Student freundlich, nur um irgendetwas Ermunterndes zu sagen, »immerhin weht ein bisschen frische Luft herein. Man hört das Pfeifen der einfallenden Bekassinen vom Moor herüber. Das ist doch auch etwas.«

Der Alte kichert und hustet. »Ja ja, die liebe Natur! Die geht einfach ihren Gang. Unsere Schwierigkeiten sind ihr wurst. Sie muss ja auch keine Entscheidungen treffen wie ich. Aber nein, der Mensch ist kein Vogel, denn er hat keine Flügel. Der Mensch muss aus der objektiven Erkenntnis leben, dafür hat er sein Hirn, junger Mensch! Das ist die Moral. Moral, das heißt: Es geht nicht so einfach. Merken Sie sich das, junger Mensch! Ich muss noch einmal von vorne anfangen, das Problem durchzudenken.«

»Ich sehe schon«, sagt der Student, »Sie sind nicht leicht zu entmutigen. Aber könnten Sie mir vorher nur eben rasch eine kleine Auskunft geben?«

Der Diener hört ihm nicht zu. Er läuft weiter in den nächsten Saal hinüber und redet vor sich hin. »Das Problem liegt folgendermaßen: Wenn es tatsächlich sinnlos ist anzufangen, dann ist es sinnvoll nicht anzufangen. Ergo: Ich lasse es besser bleiben.«

»Richtig!«, sagt der Student, der hinter ihm herläuft. »Lassen Sie es bleiben.«

»Ein zwingender Schluss!« Der alte Diener lacht listig. »Aber jetzt passen Sie auf, junger Mensch: Was ist das menschliche Leben?«

Der Student schaut ihn ratlos lächelnd an. »Ja, also ehrlich gesagt, ich möchte mich da nicht festlegen …«

Der Alte tippt ihm mit dem Finger gegen die Brust und bläst ihm seinen Atem ins Gesicht. »Auf verlorenem Posten kämpfen, das ist das Leben!«, sagt er und betont jedes Wort einzeln. »Und worin besteht die moralische Größe, der sittliche Appell, der ethische Imperativ? Ich sage es Ihnen, junger Mensch: Auch wenn alles sinnlos ist, man muss dennoch anfangen! Warum? Weil man tun muss, was man kann!«

»Bravo!«, sagt der Student und versucht dem Atem auszuweichen.

»Ich gebe offen zu«, fährt der Diener fort, »ich habe mich soeben selbst total in die Enge getrieben, unausweichlich! Und das will etwas heißen.«

»Sie sind tatsächlich ein unerbittlicher Denker«, wirft der Student rasch ein.

Der Alte zieht tief die Luft ein und breitet die Arme aus. »Hier stehe ich als Hausmeister und Mensch«, ruft er durch die Flucht der Säle, »gegen mich die ganze hoffnungslose Übermacht des Chaos, und ich habe einen unwiderruflichen Entschluss gefasst.«

Plötzlich sinkt er zusammen, packt den Studenten am Arm und klammert sich an ihn.

»Wenn mich jetzt nicht jemand im letzten Augenblick vom Abgrund zurückreißt«, flüstert er entsetzt, »dann werde ich unweigerlich Staub zu wischen beginnen. Die Folgen, junger Mensch, sind unabsehbar!«

Aber der Student hat kaum zugehört und schüttelt den Alten ab. Er hat etwas gesehen, das seine Aufmerksamkeit aufs Höchste fesselt. In der Mitte des übernächsten Saales, sodass sie durch die geöffneten Türflügel sichtbar sind, sitzen Leute um einen langen Konferenztisch. Sie sind nicht deutlich zu unterscheiden, denn es herrscht Halbdunkel in dem Saal, aber der Student zweifelt nicht, dass es die Erben sind, die dort verhandeln.

»Sagen Sie bitte«, flüstert er dem Alten zu und zeigt zu dem Tisch hinüber, »weiß man schon irgendwas Genaueres?«

»Danke«, antwortet der Diener ebenso leise, »danke, dass Sie mich ablenken, junger Herr. Leider muss ich Ihnen mitteilen, nein, man weiß noch immer nichts.«

»Ach, das ist doch zu dumm!«, meint der Student und geht entschlossen auf den Tisch zu. »Ich muss sie einfach fragen …«

Aber der Alte hat ihn am Ärmel erwischt und versucht, ihn zurückzuhalten. »Um Himmels willen, stören Sie die Herrschaften nicht. Nicht gerade jetzt! Das geht auf gar keinen Fall!«

Der Student bleibt stehen und ohne die Erben aus dem Auge zu lassen, erklärt er halblaut: »Ich muss jetzt einfach wissen, ob ich bleiben kann oder ob ich mich nach einer neuen Unterkunft umsehen muss, verstehen Sie doch! So was nimmt Zeit in Anspruch, und ich habe im Augenblick keine Zeit zu verlieren. Nächste Woche ist mein Examen und wenn sie mich morgen oder übermorgen hinauswerfen, dann sitze ich schön da.«

»Ich verstehe schon«, sagt der Alte und tätschelt ihm die Wange, »nur noch ein klein wenig Geduld. Ihr jungen Menschen seid so ungeduldig. Wenn Sie darauf bestehen, dann werde ich mich bei passender Gelegenheit für Sie erkundigen.«

»Das haben Sie mir schon vor zwei Wochen versprochen!«

»Gewiss, aber die Herrschaften sind sich leider noch nicht recht einig geworden, wer von ihnen der neue Eigentümer sein wird.«

»Es dauert ziemlich lang, finden Sie nicht?«

»Wie man’s nimmt. Solche Dinge brauchen ihre Zeit. Aber die Herrschaften kommen der Einigung von Stunde zu Stunde näher, glauben Sie mir! Sie machen die größten Anstrengungen. Aber es ist eben sehr, sehr schwierig unter diesen ungewöhnlichen Umständen zu einer Lösung zu kommen.«

»Die Herrschaften sind aber ziemlich still, finde ich. Sie reden ja nicht einmal miteinander!«

»Ja, ja, leider ist wieder einmal ein toter Punkt eingetreten. Jetzt denken alle nach, um eine neue Verhandlungsbasis zu finden. Stören Sie nur jetzt nicht, sonst dauert es noch viel länger!«

Aber der Student reißt sich mit Gewalt von dem Diener los und geht entschlossen zu dem Tisch, um den die Leute sitzen. Während er näher kommt, bemerkt er, dass sie steif und reglos sind wie Mumien. Dicker Staub liegt auf ihren Köpfen, ihren Bärten, ihren Kleidern, ihren Brillen. Zwischen ihnen hängen Spinnweben, die nun leise im Luftzug wehen. Wortlos zeigt der Student darauf und blickt den alten Diener an.

»Ja«, murmelt der verlegen, »wie eine Hängematte, nicht wahr?«

Der Student schaut auch unter den Tisch und die Stühle. Dort ziehen sich überall Spuren von winzigen Füßchen durch den Staub. Es sind wohl Asseln oder Käfer gewesen.

»Wollen Sie mal einen Schluck?«, fragt der alte Diener und reicht dem Studenten die Flasche hin.

»Man bekommt Durst bei dem Anblick, finden Sie nicht?«

Der Student riecht an der Flasche und fährt zurück. »Mein Gott, was ist denn da drin?«

»Essig«, erklärt der Alte plötzlich ganz in seiner früheren ernsten Würde, »Essig und Galle. Eine berühmte Mischung. Sie macht nüchtern. Das einzige Mittel, um in dieser bewusstseinstrübenden Lage immer wieder zur Vernunft zu kommen. Sie sehen, ich bin ein umgekehrter Trinker. Man gewöhnt sich an alles. Sie werden sich auch noch daran gewöhnen.«

»Das glaube ich kaum«, antwortet der Student. »Und ich gewöhne mich auch nicht an diese verdammte Unsicherheit, dass ich nicht weiß, was nun mit mir und meinem Zimmer wird.«

»Oh«, macht der Alte und lächelt traurig, »das ist nur der Anfang. Aber offen gestanden, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich die Dinge so hinziehen würden. Ich hatte tatsächlich geglaubt, das Testament des verstorbenen Herrn würde einfach eröffnet und man wüsste, woran man ist.«

»Was ist denn eigentlich dazwischengekommen?«

Der Alte nimmt einen Schluck. »Dazwischengekommen ist eigentlich gar nichts.« Er korkt die Flasche zu und steckt sie ein.

Der Student geht langsam um den langen Tisch herum und schaut den Erben in die verstaubten Gesichter, einem nach dem anderen. Er bläst einen an und eine Wolke erhebt sich.

Er seufzt und setzt sich auf ein damastbezogenes Sofa, das jedoch sofort unter ihm zusammenbricht. Er rappelt sich mühsam hoch und klopft sich ab.

»Lang«, sagt er, »dürfen die aber nicht mehr weitermachen, wenn überhaupt noch etwas übrig bleiben soll.«

»Ganz meine Meinung«, antwortet der Diener und wedelt ihn mit dem Staubwedel ab.

»Wie lang, glauben Sie, wird es noch dauern?«

»Das ist schwer zu sagen. Vielleicht nur noch kurz, vielleicht auch nicht.«

»Aber vorerst kann ich wohl damit rechnen, dass mir meine Mansarde noch ein Weilchen erhalten bleibt, nicht wahr?«

»Darauf würde ich mich lieber nicht verlassen, junger Herr.«

»Ach, Scheiße!«, sagt der Student sanft. »Das ist doch wirklich idiotisch, so in der Luft zu hängen.«

Der Alte lacht wieder hustend. »Wir hängen alle in der Luft, Sie, die Erben, ihre Angehörigen, sogar ich.« Er macht eine Geste um seinen Hals, als hinge er an einem Strick. »Und dabei werden einem so leicht die Füße kalt.« Er hustet wieder.

»Die Erben?«, fragt der Student. »Wieso die?«

»Nun, die Herrschaften wissen ja auch nicht, wie sie sich gegeneinander verhalten sollen, mit wem sie sich gut stellen müssen und mit wem nicht. Jeder kann für jeden einmal wichtig werden, keiner darf es sich leisten, es ganz mit einem anderen zu verderben. Also hassen sie sich stumm und mustern einander mit Augen wie Revolvermündungen. Das Schlimmste ist jedoch, jeder hat eine Unmenge Angehörige mitgebracht, die sich in allen Räumen des Hauses breitmachen. Aber wir sind nicht eingerichtet für so viele Gäste. So haben sie in den unteren Sälen schon Hütten und Bungalows errichtet, sie haben dazu kostbare alte Möbel demoliert und Bretter aus der Vertäfelung gerissen. Neuerdings richten sie sogar Feuerstellen auf dem Parkett ein, um ihre Mahlzeiten zu kochen. Die elektrischen Leitungen des Hauses reichen bei Weitem nicht aus, um all die Heizöfen, Kochplatten, Radioapparate, Fernsehgeräte und was weiß ich noch auszuhalten. Irgendwann werden wir den fürchterlichsten Brand erleben. Ich gehe herum und flehe die Leute an, aber jeder sagt mir: Warum gerade ich? Keiner will sich natürlich einschränken, ohne dass es die anderen zuerst tun. Am Anfang war das alles ja nur als ein Provisorium gedacht, aber inzwischen haben sich die Herrschaften in diesem Provisorium längst häuslich eingerichtet. Es ist zum Weinen.«

Der Alte zieht ein schmutzstarrendes Taschentuch heraus und putzt sich die Nase.

»Von all dem«, sagt der Student verwirrt, »habe ich fast nichts bemerkt – außer, dass der Strom oft ausgefallen ist.«

»Und wie ich selbst in der Luft hänge«, fährt der Diener mit klagender Stimme fort, »davon können Sie sich kaum eine Vorstellung machen, lieber junger Mensch! Alle Herrschaften betrachten mich als ihren persönlichen Diener: Tun Sie dies! Besorgen Sie mir das! Aber möglichst schnell! Und ich kann mich nicht wehren, weil ja jeder der neue Herr werden kann. Ich bin dieser Anforderung einfach nicht mehr gewachsen! Und denken Sie nur, man benützt mich sogar, um sich gegenseitig zu bespitzeln. Und ich, ich darf es doch mit keinem verderben! Und das einem Mann, der gewohnt ist, aus dem Denken, aus der Vernunft zu leben! Es ist die Hölle!«

Der Alte wischt sich mit dem Taschentuch die Augen. »Aber was wird erst sein, wenn die Verhältnisse einmal geregelt sind? Was wird dann aus mir? Sagen Sie mir das! Werde ich meine Stellung behalten dürfen? Wird man mich für diese übermenschliche Arbeit wenigstens bezahlen? Oder stößt man mich trotz all meiner Anstrengung zuletzt doch auf die Straße, alt und gebrechlich, wie ich bin? Dieses Damoklesschwert über meinem Haupt lähmt, wie sie begreifen werden, meinen Arbeitseifer. Und eben dadurch säge ich selbst an dem Haar, an dem dieses Schwert hängt! Die Menschen sind grausam! Junger Mensch, Sie sehen vor sich einen Verzweifelten!«

Schluchzend lehnt sich der Alte an die Brust des Studenten. Dieser streichelt ihn verlegen und murmelt: »Ich sollte zwar eigentlich arbeiten – aber ich habe in den letzten Tagen und Nächten so angestrengt gebüffelt, dass mir ein bisschen Bewegung vielleicht ganz guttut. Wenn ich Ihnen also an die Hand gehen kann, dann …«

Der alte Diener ist sofort getröstet.

»Aber gewiss«, sagt er, »körperliche Arbeit ist sehr gesund, fast so gesund wie Schlaf. Hier, nehmen Sie gleich den Staubwedel und fangen Sie an! Aber Vorsicht, bitte schön! Machen Sie nichts kaputt!«

Er geht zur Tür, dreht sich noch einmal um und sagt streng: »Ich komme später vorbei und sehe nach, ob du auch anständig gearbeitet hast. Also gib dir Mühe, Junge, sonst lernst du mich von einer anderen Seite kennen! Hopp, worauf wartest du?«

Er geht hinaus und der Student schaut ihm erstaunt nach. Dann zuckt er mit einem blassen Lächeln die Achseln und beginnt, mit dem Wedel abzustauben. In einer Wolke von Staub hält er hustend inne und versinkt in Nachdenken.

»Moment«, murmelt er vor sich hin, »wie war das noch? Ich muss es aufschreiben …«

Er geht zu dem Tisch, um den die reglosen Erben sitzen, und beginnt mit dem Finger in den Staub zu schreiben.

»d sigma hoch zwo gleich c hoch zwo dt hoch zwo … führt man die imaginäre Zeitkoordinate Wurzel minus eins c t gleich x vier ein, dann heißt das Gesetz von der Konstanz der Lichtausbreitung ds hoch zwo gleich dx eins hoch zwo plus dx zwo hoch zwo plus dx drei hoch zwo plus dx vier hoch zwo gleich null …«

Er zieht sich einen Stuhl an den langen Tisch, setzt sich zwischen zwei der Erben, stützt den Kopf auf und rechnet weiter.

»Da diese Formel einen realen Sachverhalt ausdrückt, muss auch die Formel ds eine reale Bedeutung haben, auch dann, wenn die benachbarten Punkte des vierdimensionalen raumzeitlichen Kontinuums so liegen, dass ds verschwindet … nein, halt, nicht verschwindet … nicht verschwindet … nicht …«

Sein Kopf sinkt langsam auf die Tischplatte, und mit der Wange auf den Formeln im Staub schläft er ruhig und mit tiefen Atemzügen wie ein Kind.

Die Bahnhofskathedrale stand auf einer großen Scholle aus schiefergrauem Gestein, die durch den leeren, dämmernden Raum dahinschwebte.