Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frauenzimmer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

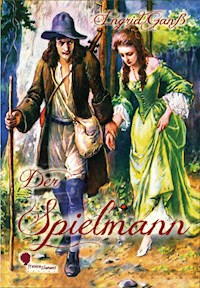

"Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz und übermütig, dass ihr kein Freier gut genug war. Sie wies einen nach dem andern ab..." Ein Fürstentum in deutschen Landen: Der stolzen, schönen Fürstentochter Elisabeth ist kein Heiratskandidat gut genug. Eigenwillig wehrt sie sich gegen die Pläne ihres Vaters. Bis dieser die Geduld verliert und schwört, sie mit dem ersten Mann zu vermählen, der um ihre Hand anhält. Dies ist zwar ein dahergelaufener Spielmann, doch widerwillig muss der Fürst von Messelstein seinen Schwur einlösen. Elisabeth folgt dem Musikanten Jakob in eine ihr völlig fremde Welt, in ein einzig großes Abenteuer ... Der Roman basiert auf dem Märchen von König Drosselbart – bietet aber eine ungewöhnlich aktuelle Fassung des Stoffes, die beim Lesen von der ersten bis zur letzten Seite fesselt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1180

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Während sich in Frankreich am Hof des Sonnenkönigs jede erdenkliche Pracht entfaltet, leiden die deutschen Lande unter den Folgen des 30jährigen Krieges. In dieser Zeit begeistert sich die behütet aufgewachsene, gebildete Fürstentochter Elisabeth für die aufkeimenden Gedanken von der Gleichheit von Mann und Frau. Sie widersetzt sich den Heiratsplänen ihres Vaters, bis dieser die Geduld verliert und sich zu dem Schwur hinreißen lässt, sie solle nach Ablauf eines Monats mit dem erstbesten Mann vermählt werden, der um ihre Hand anhält. Und just an diesem Tag betritt der verwegen aussehende junge Spielmann Jakob den Speisesaal des Fürsten. Er führt die verwöhnte Prinzessin auf die staubige Landstraße und Elisabeth muss lernen, sich in der ihr gänzlich unbekannten Welt der Gaukler und Zigeuner, der Bauern und Küchenmägde zurechtzufinden.In dieser Variante des Grimmschen Märchens vom „König Drosselbart“ wird das Leben der Frauen im 17. Jahrhundert unterhaltsam und spannend dargestellt.„Aus der alten Erzählung wurde eine spannende Geschichte um Mut, Emanzipation und um die persönliche Entwicklung zweier Menschen, die voneinander lernen, Vorurteile über unterschiedliche Lebenswelten abzubauen und gegenseitige Achtung erlangen.“Fuldaer Zeitung

Ingrid Ganß

Der Spielmann

Roman

ImpressumDer Spielmann

Copyright© by Ingrid Ganß

Frauenzimmer Verlag

Ringweg 19, 35321 Laubachwww.Frauenzimmer-Verlag.de

Satz und Layout Innenteil und Cover: Frauenzimmer VerlagISBN 978-3-937013-48-0ISBN Print 978-3-937013-47-3

Dieses Ebook, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne schriftliche Zustimmung der Autorin nicht vervielfältigt, weitergegeben oder weiterverkauft werden.

„Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz und übermütig, dass ihr kein Freier gut genug war. Sie wies einen nach dem andern ab und trieb …“

„Was soll das jetzt?“ Jakob zog ungeduldig die Stirn kraus. „Willst du mir Märchen erzählen oder von deinem Auftrag berichten?“

„Eine von den alten Geschichten, die deine Großmutter so oft erzählt hat, weißt du“, erwiderte Andreas gedankenverloren. Die Flammen des großen Kaminfeuers flackerten hoch und tauchten seine Gestalt in rötliches Licht.

„Meine Großmutter?“, fragte Jakob. Für einen Augenblick ließ die Anspannung in seinem Gesicht nach und die Ungeduld wich aus seiner Stimme.

„Vielleicht erinnerst du dich nicht mal mehr daran. An den Winter, weißt du, wenn's abends so dunkel geworden ist, dass wir den Rückweg kaum noch gefunden haben. Und die Sachen, die wir anhatten, waren so nass vom Schnee …“

Jakob seufzte. Er nahm einen Schluck Wein aus dem üppig verzierten Becher.

„Dann hat sie uns aus den nassen Sachen geholfen und uns die Füße ins kalte Wasser gesteckt. Und dann haben wir um den warmen Herd gesessen und sie hat Geschichten erzählt. Da war's mir gar nicht immer geheuer.“ Andreas lachte leise. „Jetzt darf ich's ja zugeben. Manchmal, wenn die Geschichten gar zu unheimlich waren, hab ich hinterher Angst gehabt, im Dunkeln allein nach Hause zu gehen. Und ganz oft kam sie selbst mir so vor wie eine von den weisen Frauen aus ihren Märchen.“

Das Feuer warf einen Halbkreis aus Licht, der manchmal weit über die Freunde hinauszuckte, um dann wieder klein zusammenzukriechen, so eng, dass Jakobs ohnehin schon dunkles Gesicht im Dunkel des Saales gänzlich verschwand.

„Das ist vorbei.“ Jakob wischte die Erinnerung mit einer unwirschen Handbewegung beiseite. „Erzähl‘ endlich von Messelstein. Was ist mit Prinzessin Elisabeth? Oder hast du sie nicht gesehen?“

„Langsam, langsam!“ Andreas‘ helle Augen blitzten auf. „Ich bin nicht einer deiner Bediensteten, mein Freund! Außerdem war's ja gerade die Prinzessin von Messelstein, die mich an diese alte Geschichte erinnert hat. Die stolze Königstochter, die jeden Freier abweist …“

Da lachte Jakob. „So fing doch die Hälfte von Großmutters Märchen an. Ein König hatte eine schöne Tochter. Gibt sie auch Rätsel auf? Muss ich mein Leben wagen? Meinen Kopf verlieren?“

„Na ja, den Kopf kannst du vielleicht verlieren, schön genug ist sie ja.“

Jakob streckte seine Hände nach dem Feuer aus. „Hundekalt sind diese Steinsäle. Du hättest mich nicht an unseren Herd erinnern sollen, jetzt friert mich noch mehr.“

„Soll ich noch Holz auflegen?“ Andreas erhob sich besorgt.

„Bleib.“ Jakob hielt den Freund an der Schulter fest. „Mir scheint, die Kälte kommt mehr von innen heraus. Berichte endlich. Sie ist also wirklich so schön wie man sagt? Sobald der Vater Titel und Vermögen hat, werden der Tochter Loblieder gesungen, auch wenn sie eine so lange Nase hat wie die Wetten-Braunsteinerin.“

„Nein“, lachte Andreas und zog die Karaffe zu sich herüber, „der von Wetten-Braunstein gleicht sie nicht im Entferntesten! Sie hat eine ganz gerade Nase, das kann ich dir versichern. Sie ist überhaupt sehr gerade, alles an ihr. Und schöner als auf dem Bild, das du mir gezeigt hast. Ihre Art, sich zu bewegen, kommt noch dazu, wie sie den Kopf hebt, wie sie geht. Es passt alles zusammen. Das Gesicht so ebenmäßig wie die Figur. Nun ja, soviel ich bei diesen pompösen Gewändern von der Figur erkennen konnte. Da wird soviel gepresst, verborgen, an einer Stelle wieder gehoben, ausgestopft, was weiß ich.“ Er warf einen kurzen Seitenblick auf Jakob, über dessen Gesicht ein leichtes Grinsen lief. „Du musst es ja besser wissen. Von dieser Art hab ich noch keine ausgezogen.“

„Lenk nicht ab“, unterbrach Jakob. „Erzähl weiter.“

„Dumm sieht sie nicht aus. Und ganz dunkelblaue Augen hat sie. Aber ich fand sie recht blass; für meinen Geschmack zu wenig an der Sonne gewesen. Na, das gefällt denen ja an den Höfen. Braunes Haar hat sie. Ein ganz kräftiges Braun. Sie trägt's halt leider immer hochgesteckt, aber es ist bestimmt sehr lang und weich und recht angenehm zu spüren in so mancher Lage, die …“

„Langsam“, bremste Jakob. „Du nicht.“

„Keine Angst.“ Andreas hob den Becher. „Mag sie auch recht ansehnlich sein, ich überlass sie dir gern.“

Das Feuer duckte sich, der Halbkreis wurde kleiner, sie rückten unwillkürlich näher heran. Jakob goss sich neuen Wein in den geleerten Becher und stellte die Karaffe zurück auf den Boden. „Was soll das heißen?“, fragte er.

„Es ist keine Frau für einen wie uns.“ Energisch schüttelte Andreas den Kopf. Sein blondes Haar fiel nach vorn, der Feuerschein färbte es kupferrot. „Sie wirkt so kühl, so als könnte man sie nicht mal anfassen. Sie trägt die Nase wohl sehr hoch. Und dann kam sie mir, ich weiß nicht warum, wieder wie ein Kind vor. Sie ist nicht wie die Frauen, die wir kennen, Jakob. Sie ist nicht das, was du brauchen würdest, obwohl …“ Er kniff die Augen leicht zusammen. „Bei dir weiß ich nie so genau, wie du mit den Frauen stehst.“

Jakob ging darauf nicht ein.

„Was fragst du auch mich?“, stieß Andreas verärgert hervor. „Du weißt, was ich von den Weibern an den Höfen halte! Modepuppen, die bei der geringsten Belastung zerbrechen. Kalt, mit guten Manieren, die dir dein Bett nicht wärmen können. Oder herrschsüchtig, dass sie einen Hampelmann aus dir machen. Und dann gibt's noch die frommen, gehorsamen, faden. Aber diese Elisabeth ist weder eine Frau für dein Bett, noch eine, die dir fünf Erben gebären und ohne aufzumucken an deiner Seite sitzen würde. Sie widerspricht ihrem Vater bei Tisch in aller Öffentlichkeit. Sie setzt sich beim Bankett zu dem englischen Gesandten und unterhält sich mit ihm in seiner Sprache, so wie Männer sich unterhalten, dann dreht sie sich zu einer der Hofdamen und redet über irgendein Buch. Soll ich dir was sagen? Wenn ich eine von denen nehmen müsst, würde ich irgendeine nehmen. Die Wetten-Braunstein mit der langen Nase. Die hat Geld. Der Fürst von Messelstein hat keins. Die mit den günstigsten Verbindungen würd ich nehmen, mit dem Besitz, der am nächsten zu meinem liegt. Einerlei. Was hätt ich schon mit ihr zu schaffen? Ab und zu in ihr Bett steigen, um einen Erben zu zeugen? Das würd ich ja wohl noch über mich bringen, oder? Aber für mich selbst, zu meinem Vergnügen, da könnt ich doch jede nehmen. Es gibt so viele schöne, großherzige Mädchen. Heute noch könnt ich dir eine beschaffen, du musst nur ein Wort sagen …“

„Du verstehst mich nicht“, unterbrach Jakob schroff.

„Weiß Gott, ich versteh dich manchmal wirklich nicht, dabei kenne ich dich, so lange ich denken kann. Was für eine Frau willst du? Die Richtige? Die Einzige? Eine für alles? Das gibt es nicht!“ Andreas hatte seine Stimme nur wenig erhoben, aber in dem dunklen, leeren Saal hallte sie wider.

„Unsinn“, knurrte Jakob, „ich weiß, dass sie alle nicht viel taugen. Ich erwarte nichts.“

„Hoho, ,alle‘ sagst du? Das stimmt nun nicht! Einige taugen ausgezeichnet für dies, andere für jenes!“

„Hat sie einen Geliebten?“

Die plötzliche Frage überraschte Andreas. Er überlegte. „Es war nicht herauszubekommen. Sie scheint keine von denen zu sein, die mit ihrer Zofe zusammenhocken und über Männer schwatzen.“

„Das wäre zumindest eine Eigenschaft, die man ihr zugute halten könnte.“

„Da war wohl etwas vor einigen Jahren mit diesem Taugenichts, diesem von Münzfeld. Aber ob das nur Gerede ist … Wird nicht viel dran sein, denn die Jungfern werden streng gehalten auf den Schlössern.“

„Da schickt man nun dich.“ Jakob stand ungehalten auf und stieß dabei den Becher um. Der Wein ergoss sich rot auf das gewachste Parkett. „Dich, den Einzigen, den ich mit einer solchen Aufgabe betrauen kann, und du gibst mir Ratschläge, die könnten vom Scheffelsberg stammen, und erzählst mir was von ,stolz‘ und ,schön‘ wie die Waschweiber unten am Fluss. Sag mir, mit wem sie ihr Bett teilt, sag mir, was hinter den abgewiesenen Bewerbern steckt, ob der Alte den Preis damit höher treiben will, oder …“

„So nicht!“, erhob Andreas gereizt die Stimme. „So kannst du mit mir nicht reden! Für deine schlechte Laune kann ich nicht. Was soll ich tun? Soll ich unter ihre Decke kriechen und danach ein Urteil abgeben? Sag ich dann ja, und sie taugt nichts, dann ist es am Ende noch meine Schuld? Ach, mach was du willst! Geh hin und sieh sie dir selber an! Lass dir einen Korb geben. Du wärst ja nicht der Erste, den sie abweist. Oder“, überkam ihn plötzlich die Erkenntnis, „ist es das? Ist dir vor einer Abfuhr angst?“ Er erhob sich ebenfalls. Sie standen einander gegenüber. Die Flammen erhellten und verdunkelten ihre Gesichter. „Natürlich. Ich kenn dich doch. Du kannst es nicht ertragen, abgewiesen zu werden. Ist es das?“

„Komm.“ Jakob legte beschwichtigend seine Hand auf Andreas‘ Schulter. Er wirkte erschöpft und müde. „Nicht so laut, nicht so ärgerlich. Sicher horchen wieder einige auf. Vor der Tür. Unter uns. Über uns. Nie ist man hier allein. Ich schau sie mir an, die Prinzessin. Beruhigt dich das? Bin ich so furchtbar, dass du so laut werden musst?“

„Ja.“ Andreas‘ Gesicht wurde ernst. „Es ist nicht mehr zu ertragen mit dir. Du bist nicht mehr der, der du immer warst. Du brauchst wohl wirklich eine Frau.“

„Hör auf damit. Allein diese Brautschau ist mir dermaßen zuwider …“

„Das meine ich nicht. Ich meine eine wirkliche. Eine für heute Nacht. Auch wenn die Nacht schon fast vorbei ist. Ich finde eine. Du musst nur sagen …“

„Wie ging es in dem Märchen weiter?“, fragte Jakob.

„Was?“ Andreas blickte ihn verblüfft an.

„Das Märchen von vorhin, das mit der Königstochter, die alle Freier abwies …“

„Ach das. Ich weiß nicht mehr genau. Sie trieb wohl ihren Spaß mit den Kerlen. Ihrem Vater ist es zu arg geworden und er hat sie dem erstbesten Bettelmann gegeben, der hat sie mit in seine Hütte genommen.“

„Ein harter König“, bemerkte Jakob.

Andreas zuckte mit den Schultern. Dann huschte ein anzügliches Grinsen über sein Gesicht. Er stieß den Freund in die Seite. „Wäre das nichts? Eine solche Frau für mich oder dich allein in einer einsamen Hütte? So eine, die noch nie ihren Fuß auf eine richtige Straße gesetzt hat, mit all ihrem Puder und all ihren Polstern auf einem Strohsack auf dem blanken Boden? Da würd ich gern mal sehen, was die macht, wenn ich …“

„Andreas“, seufzte Jakob, „gibt es in deinem Kopf noch Platz für andere Gedanken?“

„Selten!“ Andreas lachte. „Aber in deinem scheint's zu wenig Platz dafür zu geben. Was ist nur mit dir? Wäre das nicht eine Situation, die dich reizen könnte?“ Er war vorausgegangen und öffnete die schwere Saaltür.

Jakobs Mundwinkel zuckten. „Nun, vielleicht. Ein schönes Gedankenspiel vor dem Einschlafen.“ Quietschend schloss sich die Tür hinter ihnen.

„Siehst du“, sagte Andreas, „das ist der Unterschied zwischen uns. Ein Gedankenspiel vor dem Einschlafen. Weißt du, welche Spiele ich vor dem Einschlafen spiele?“

„Wer ist es denn heute Nacht?“ Jakobs braune Augen funkelten belustigt.

„Barbara.“

„Immer noch? Und du meinst, sie hat die ganze Zeit in deinem Bett auf dich gewartet?“

Ihre Schritte hallten durch den Flur.

„Aber natürlich …“

Die Stimmen wurden leiser, ihre Gestalten verschwanden im Dunkel des langen Ganges.

*

Elisabeth saß auf der breiten Bank des hohen, tief in die Wand eingelassenen Fensters, die Knie bis an das Kinn gezogen, und schaute in den dämmrigen Morgen hinaus. Sie presste die Stirn gegen das kühle Fensterglas. Dunst verhüllte eine blasse, verwaschene Sonnenscheibe, deren unwirkliches Licht die Welt verwandelte und begrenzte, als wäre sie unter einer Glaskugel gefangen. Sogar die Geräusche des längst erwachten Treibens auf dem Schlosshofe unter ihr wurden gedämpft durch die dicht fallenden Flocken. Elisabeth hob das Gesicht zu dem schweren, grauen Himmel, und je länger sie aufsah, umso mehr verlor sie sich in dem in abertausenden winzigen Teilchen auf sie zuströmenden Schnee.

Schritte auf der Treppe holten sie zurück auf die Fensterbank, ließen sie aufseufzen und den Gang hinunterblicken. Gab es denn niemals eine Minute, die sie für sich alleine hatte? War das nun bereits ihre Zofe, die ahnte, dass Elisabeth früher als üblich erwacht war? Und die ihr diesen Augenblick der Muße vor Anbruch des geschäftigen Hoflebens nicht gönnte?

Eine zierliche Gestalt in einem hellen, weiten Mantel schwebte den Gang entlang auf sie zu. Elisabeth zog den Kopf zurück und hoffte, unentdeckt zu bleiben. Die Schritte waren leicht und näherten sich beharrlich. Wer kannte ihre heimliche Nische? Marie hatte doch einen festeren Schritt, es klang so sehr nach …

„Eléonore!“, rief sie freudig, schlüpfte von der Fensterbank und rannte ihrer Cousine entgegen. „Oh, Eléonore, als Ihr gestern Abend nicht eingetroffen seid … Ich befürchtete bereits …“

„Elise, ma petite!“ Eleonore umarmte Elisabeth leicht und drückte ihr einen zarten Kuss auf die Wange. Für einen Moment hielten sie sich an den Händen und blickten einander lange an, als wollten sie feststellen, ob sich die andere in all den Monaten verändert hatte. „Wie könnte ich Euren großen Ball versäumen“, lächelte Eleonore. „Nur wäre es zu der späten Stunde, zu der ich hier eintraf, kaum konvenabel gewesen, Euch zu wecken. Alors, so komme ich in der Frühe.“

Eleonore war einer der wenigen Menschen, deren Umarmung und Berührung Elisabeth als angenehm empfand; nach der langen Zeit ohne sie wurde ihr das nun ganz deutlich bewusst. Sie zog die Langvermisste noch einmal in ihre Arme und drückte die kalt gewordene Wange an Eleonores weiche Haut.

„Ach, ma petite“, seufzte Eleonore, „ich dachte schon, Ihr hättet mich vergessen über dem wilden Leben in Paris.“

„Mon Dieu, wildes Leben! Wie wild kann es sein, wenn Großtante Henriette mich auf Schritt und Tritt begleitet hat! Wie eine spanische Duena, vraiment.“

„Pauvre vous.“ Eleonore streichelte Elisabeths Haar. „Und all die schönen französischen Kavaliere hat sie nicht in Eure Nähe gelassen?“

„Selten waren sie wirklich schön“, lachte Elisabeth. „Kommt mit in meine Chambres, mir wird kalt. Dort können wir einander alles berichten.“

Noch war es morgenstill in den oberen Gemächern, von unten jedoch drangen entferntes Scheppern von Töpfen und Kannen, Schritte und Rufe an ihre Ohren.

Elisabeth öffnete die Tür und ließ die Freundin eintreten. „Wie winzig mir meine Gemächer semblierten nach den Monaten in Paris! Einen kleinen Vorraum hatten die Damen dort, eigens für die Zofe, ein gewaltiges Ankleidezimmer, einen kleinen Salon, ein riesiges Schlafgemach … Aber ich bin doch recht content mit meinen Kammern, sie sind so behaglich, und wie oft haben wir hier gesessen und geplaudert – kommt, setzt Euch zu mir auf das Bett und erzählt!“

Eleonore nahm Platz auf dem Prunkstück des mittelgroßen Raumes, dem Paradebett mit dem hohen Himmel aus schwerem, moosgrünem Samt, der auf vier schlanken, gedrehten Holzsäulen ruhte. „Was bleibt mir zu erzählen?“, fragte sie. „Ihr wart schließlich in Paris, und ich regrettiere sehr, dass ich bei Eurer Rückkehr nicht hier sein konnte, aber Maman ging es wirklich sehr schlecht.“

„Aber es geht ihr nun besser, n'est-ce pas?“

„Oh, sie fühlt sich merveilleux und war recht ärgerlich, dass wir das ganze so ernst genommen hatten.“

„Erzählt.“ Elisabeth streckte sich behaglich auf den weichen Kissen aus. Diffuses Morgenlicht drang spärlich durch die Fensterscheiben, die beiden Freundinnen auf dem Bett erreichte es nicht. „Erzählt von Eurer Maman, von Cousin Ulrich und den anderen Cousins, von Eurem schönen Landschlösschen, von den Tieren. Ach, diese langen Sommer bei Euch gehören zu meinen liebsten Erinnerungen.“

„Es ist alles wie immer. Mein lieber Bruder Ulrich beschäftigt sich beinahe ausschließlich mit seinen Pferden – oh, es ist wieder ein sehr schönes dabei, Ihr müsstet es sehen. Es ist rabenschwarz und wild wie der Teufel!“

„Es würde mich certainement erschrecken. Und wie geht es seiner jungen Gemahlin?“

„Sie erwartet ein Kind.“

„Encore!“, rief Elisabeth entsetzt. „Aber das erste zählt kaum ein Jahr, und sie ist jünger als ich es bin! Nun, ginge es nach meinem Vater, wäre ich wohl in der gleichen Lage, aber dieses Thema hat er, Dieu soit loué, seit meiner Rückkehr nicht mehr berührt.“ Eleonore warf Elisabeth einen seltsamen Blick aus ihren wasserhellen Augen zu, doch diese achtete nicht darauf und redete weiter: „Von Paris soll ich berichten? Ah, Paris! Wie eng kam es mir hier vor bei meiner Heimkehr, wie still, wie simple, obwohl ich sehr froh war, wieder zu Hause zu sein. Ihr wisst, ich kann nicht lange leben ohne all das hier.“ Ihr Arm beschrieb einen weiten Bogen.

„Saht Ihr den König?“

„Oh, oft. – Nun, nicht gar so oft. Einmal, während eines Balles, schien es, er lächelte mir zu. Ein andermal sah ich ihn im Theater. Er ist ein wirklich interessanter Mann, klug, charmant, erfahren. Würde mir Papa solche Männer vorführen und nicht diese unansehnlichen, langweiligen oder, ärger noch, dummen Kerle!“

„Und das bemerktet Ihr bereits beim zweimaligen Hinsehen, dass der französische König ein derart interessanter Mann ist?“, spöttelte Eleonore.

Elisabeth überhörte es und schloss die Augen, um sich die lebhafte Stadt und das gesellige Leben wieder in Erinnerung zu rufen. Es war aufregend gewesen, fremd, eindrucksvoll, aber ein wenig einsam. Sie hatte Bekanntschaften geschlossen, doch sie blieben von flüchtiger Natur; galante Komplimente, ein Tanz, ein auf das Haar gehauchter Kuss, ein Gedicht für ihr Album, sogar eine gut gelungene Zeichnung ihrer selbst von einem wirklich reizenden jungen Mann, leider nicht von bestem Adel. Gespräche über Mode, Puder, Parfums und die neuesten Tänze mit den Damen in den Salons oder, wenn Großtante Henriette ihren guten Tag hatte, an Tischen im Freien, die letzten warmen Tage genießend.

Aber ach, die Damen! Selten eine, die die Literatur liebte – ein Interesse für Wissenschaft und Philosophie hatte sie ohnehin nicht erwartet. War wirklich eine des Lesens mächtig, so befasste sie sich im besten Falle ab und an mit einem galanten Roman, jedoch nie mit einem Werk von Rang. Es war wohl angenehm gewesen zu plaudern, sich zu amüsieren, zu tanzen, aber wie sehr hatte sie nach einiger Zeit eine vertraute Seele vermisst. Dabei hatte sie bei Antritt der Reise keinen Gedanken daran verschwendet, dass Eleonore ihr fehlen könnte, so selbstverständlich war ihr deren tägliche Gegenwart gewesen.

Da saß sie wieder neben ihr, sehr aufrecht, ein wenig kleiner und zierlicher als Elisabeth selbst es war, blond und hellhäutig. Sie entsprach nicht dem Geschmack der Mehrzahl der Kavaliere, die ihre Blicke den wohlgerundeten, reifen Brünetten nachsandten. Hätten sie nur noch einmal genauer hingesehen, wieviel Ruhe, Klugheit und Sicherheit hätten sie aus dem schmalen Gesicht lesen können. Doch so lange schauten die Herren nie und Eleonore legte darauf auch nicht den geringsten Wert.

Gab es niemanden außer ihrem Vater und Eleonore? Nur diese beiden Menschen, die ihr wirklich nahe standen? Anna vielleicht? Elisabeth fröstelte. „Es ist so kühl, und niemand kommt, das Feuer im Kamin zu schüren. Mon Dieu! Soll ich mich am Ende selbst nach dem Mädchen umsehen!“

„Gewiss wird sogleich jemand erscheinen“, beruhigte Eleonore sie. „Durch all die Vorbereitungen für das heutige Fest ist wohl vieles ein wenig in Unordnung geraten.“

„Ich bin certainement zu aufgeregt. Wenn Ihr wüsstet, wie sehr ich dem Abend entgegenfiebre. Es wird der erste Maskenball hier am Hofe sein seit … Ich glaube beinahe seit Claudias Tod. Vater schätzt all diese Festlichkeiten nicht sehr, aber mir zuliebe hat er nicht nur ein Auge zugedrückt, nein, er schenkte mir den Ball sozusagen. Ich durfte mich um überhaupt nichts kümmern. Es soll eine Überraschung sein. Ich finde es so rührend, wie er alles arrangiert, obwohl er rein gar nichts von diesen Dingen versteht. Hätte er mich nur ein wenig helfen lassen, ich hätte mit Plaisir ein Fest im Stil der Maskentreiben in Venedig gegeben und alle hätten sich entsprechend kleiden müssen – selbst Großtante Henriette.“

Eleonore lachte. „So befürchte ich“, seufzte Elisabeth, „sie werden sich kleiden wie zu jedem anderen Ball, nur eben mit einer Maske vor den Augen.“

„Was lest Ihr gerade?“ Eleonores Blick fiel unvermittelt auf ein Buch, das auf dem gepolsterten Schemelchen neben dem Bett lag.

„Ich habe mir eine solche Menge Bücher gekauft in Paris.“ Elisabeth deutete mit ihren Händen einen hohen Stapel an. „Stellt Euch die Galerie du Palais vor auf der Ile de la Cité! Ein Laden neben dem anderen, und all diese schönen kleinen Dinge, von denen es mir schien, ich hätte schon immer danach gesucht! Da war ein Fächer, einer dieser ganz neuen Faltfächer, von einem derart entzückenden Blau, ich musste ihn einfach haben! Ihr werdet ihn heute Abend sehen, das Blau passt vorzüglich zu meinem Kleid. Und Handschuhe – gähnt Ihr meinetwegen? Ich weiß, die Mode ennuiert Euch. Aber die Königliche Buchhandlung! Die müssen wir einmal gemeinsam besuchen! Corneille, Racine, griechische Dramen, die neuesten Romane, philosophische Werke, natürlich nichts von Monsieur Descartes, den liebt der König nicht. Aber seine Schriften habe ich mir bereits anderweitig besorgen lassen. Und ich kämpfe noch immer damit, er ist nicht leicht zu verstehen.“

„Descartes also. Aber war es nicht vor kurzer Zeit Galilei und das Weltensystem? Und darf ich Euch an Eure Leidenschaft für Berichte über fremde Länder erinnern?“

„Oh, ich weiß. Aber mir fehlt im Moment jede Motivation für Galilei oder Kepler, obwohl ich dies gewiss ein andermal durcharbeiten werde. Auch meine Übungen im Übersetzen haben in den letzten Wochen gelitten …“

„Elise, Ihr zerstreut Eure Gedanken zu sehr“, mahnte Eleonore. „Ich sagte es Euch schon oft, ich bin gezwungen, es zu repetieren. Ihr bringt keinen Gedanken zu Ende. Ihr wisst viel über dies, ein wenig über jenes. Ergibt das alles ein Bild? Ein Ziel? Und wenn Ihr Euch bald festlegen müsstet? Euch bald darüber im Klaren sein, was Ihr wirklich wollt?“

Elisabeth seufzte tief und lehnte die Stirn an ihre Knie „‘Ich wanke wie das Gras so von den kühlen Winden um Vesperzeit bald hin geneigt wird, bald her: Ich weiß nicht, was ich will, ich will nicht, was ich weiß: Im Sommer ist mir kalt, im Winter ist mir heiß ‘.“

„Petrarca“, lächelte Eleonore. „Zumindest versteht Ihr, im richtigen Moment das Richtige zu zitieren. Und was ist das hier auf dem Schemel?“ Mit einer leichten Handbewegung ergriff sie das Buch und schlug wahllos eine Seite auf. „Lasst sehen: ,Oh Herzallerliebste, so uns das Glück nach langen Qualen doch gefunden …‘“

„Gebt.“ Elisabeth zog das Buch aus Eleonores Händen.

„Sind das die Wissenschaften, die Philosophie?“, lachte Eleonore, und das Lachen machte ihr etwas farbloses Gesicht lebendig und hübsch.

„Das ist für den Abend, ma chère“, erklärte Elisabeth. „Die Wissenschaft für den Morgen, wenn mein Kopf klar und frisch ist. Abends im Bett bei Kerzenlicht benötige ich etwas für schöne Träume.“

„Vom goldenen Ritter?“

„Schweigt!“, rief Elisabeth. „Den gibt es lange nicht mehr! War ich im zwölften Jahr damals oder im dreizehnten?“

„Und doch hofft Ihr insgeheim, er käme noch. Oder warum seid Ihr in aller Munde als die stolze Prinzessin, der kein Freier gut genug ist?“

Die Frage absichtlich überhörend lehnte sich Elisabeth zurück gegen das Kopfende ihres Bettes und überlegte. „Ihr habt gewisslich recht, wenn Ihr meine Art, Studien zu betreiben, kritisiert. Es fehlt mir an Anleitung, an Gespräch, an einer klaren Linie, an Stetigkeit. Es ist mir wohl bewusst. Oh, Eléonore, oft beneide ich die jungen Herren, die von ihren Vätern auf die Universitäten geschickt werden. Sie hätten all die Gelegenheit, sich ihren Studien in dem Ausmaße zu widmen, wie ich es mir oft erträume. Und sie wissen es nicht einmal zu schätzen, sondern vertun ihre Zeit mit Fechtübungen und Trinkgelagen. Würde mein Vater sich von mir beraten lassen und eine Universität gründen, hier, in der unbedeutenden Residenzstadt eines der unbedeutendsten der deutschen Lande! Wir könnten Anteil nehmen an dem geistigen Leben. Stellt Euch vor, wenn ich Fürstin sein sollte – davon will Papa natürlich nichts hören.“ Sie rückte an Eleonore heran und legte ihr den Arm um die Schulter. „Stellt Euch vor, Eléonore, ich werde die Fürstin von Messelstein sein und Ihr meine liebste und oberste Hofdame, wer weiß, meine erste Geheime Hofrätin! Wir werden eine Universität errichten und Gelehrte aus aller Welt um uns versammeln. Wir werden ein Theater bauen, Künstler an den Hof holen und große Gartenfeste veranstalten, die drei Tage dauern …“

„Ihr träumt, ma petite“, rügte Eleonore sanft.

„Nennt mich nicht fortwährend ,ma petite‘, nur der wenigen Jahre wegen, die Ihr mir voraus habt“, brauste Elisabeth auf, und ihre sonst so warmen, dunkelblauen Augen sprühten Funken. „Und auch all meine anderen ehemaligen Damen, die ich für heute hier erwarte, mit denen wir einst zusammengesessen und geträumt und gelacht hatten … Wie sie sich so alt und erfahren mir gegenüber vorkommen werden! Ganz deutlich werden sie es mir nicht sagen, denn ich bin die Prinzessin von Messelstein. Aber ihren Gesichtern werde ich entnehmen, dass sie mich für ein unerfahrenes Gänschen halten. Kaum zu lesen und zu schreiben vermögen sie, und nur, weil sie nun ihr Bett mit irgendeinem dieser Tölpel teilen – oh Pardon!“ Schnell legte sie ihre Hand auf den Mund. Eleonore schüttelte tadelnd den Kopf.

Unmerklich war es Tag geworden, der Schnee vor dem Fenster tanzte nicht mehr, längst summte, dröhnte, klang und rasselte das ganze Gebäude vor Arbeit, Eile und Leben. Und noch immer saßen sie auf dem breiten Bett und holten alle versäumten Gespräche nach. Lang und zerzaust vom Schlaf fiel Elisabeths Haar über ihre Schultern.

Ein Klopfen an der Tür ließ sie aufblicken. Ein junges Mädchen in einem einfachen Leinenkleid blieb schüchtern neben der geöffneten Tür stehen. Erstaunt zog Elisabeth die Brauen hoch. „Alors?“

„Bertha schickt mich. Sie selbst kann nicht kommen, es ist … wegen dem Feuer …“

„Wegen des Feuers?“ Elisabeth starrte auf die reglose Gestalt. Was war das nur für ein Morgen, an dem das Feuer nicht wie üblich schnell und ohne viel Aufhebens geschürt wurde? Das Mädchen, welches diese Aufgabe sonst erledigte, tat dies so lautlos und geschickt, dass Elisabeth es meist nicht einmal bemerkte.

Das junge Ding stand noch immer in der Tür.

„Nun hurtig, hurtig.“ Eleonore winkte mit der Hand. „Der Kamin ist nebenan.“ Sie bedachte das Mädchen mit einem vorwurfsvollen Blick. „Es ist allerhöchste Zeit! Uns friert seit langem!“

„Es war so viel zu tun in der Küche, Mademoiselle“, stammelte das Mädchen, „wegen dem Ball, und da sagte Bertha …“

„Es muss doch möglich sein“, wandte Elisabeth sich verwundert an Eleonore, „ein Fest vorzubereiten und dabei die täglichen Pflichten nicht zu vergessen?“ Sie schüttelte den Kopf. Dann sprang sie plötzlich vom Bett und nahm ihre Cousine bei der Hand. „Ihr habt mein Kostüm noch nicht gesehen!“ Sie zog sie mit sich zu dem großen, ungeteilten Schrank, der die ganze Wand einnahm. „Eigentlich wollte ich es zuvor niemandem zeigen, aber Euch … Ach, ich muss es einmal vorführen! Die Grundidee stammt aus Paris, aber ich habe sie noch modifiziert. Vielleicht ist es eine Spur zu gewagt. Oh, Ihr wisst, mein Schneider ist ein wahrer Künstler, er hat es gezaubert, glaubt mir, eben so, wie ich es mir vorstellte.“

„Ihr freut Euch sehr auf den Ball?“, fragte Eleonore vorsichtig.

„Es war schon ein wenig öde hier in diesem verschneiten Winter. Außer Anne sind zwar noch meine neuen Hoffräulein da, doch die sind derart jung und mir noch so fremd, und im Grunde vermisse ich unsere ,Schwesternschaft‘, so wie sie noch vor zwei Jahren bestand, ehe eine nach der anderen sich hat verheiraten lassen. Aber heute werden wir alle beisammen sein, darauf freue ich mich am meisten.“

„Mademoiselle?“ Das Mädchen stand in der Tür des Kaminzimmers.

Elisabeth wandte den Kopf: „Rufe mir Marie. Ich verstehe überhaupt nicht, wo sie bleibt.“

„Es wird noch einen Augenblick dauern, wollt ich sagen, Mademoiselle“, sagte das Mädchen.

„Comment? Dauern?“

„Das … das Feuer, Mademoiselle. Es ist längst verloschen.“

„Mais ce n'est pas possible!“ Elisabeth stampfte mit dem Fuß auf. „Dann zünde es auf der Stelle an! So schwer kann das doch nicht sein!“ Sie blickte Eleonore Hilfe suchend an. „Eléonore, s'il vous plait … Wie soll ich mich waschen und umkleiden bei dieser eisigen Kälte?“

Eleonore nahm das Mädchen beiseite und gab ihr leise und bestimmte Anweisungen, während Elisabeth die Tür des großen Schrankes öffnete. „Seht, Eléonore, es ist …“

„Un moment, Elise“, unterbrach Eleonore. „Marie kann nicht kommen. Sie sei krank, ließ sie durch diese Kleine ausrichten, aber …“

Elisabeth wurde blass. „Oh, mais non! Oh, Eléonore, was ist das für ein Tag! Ohne Marie nehme ich an dem Ball nicht teil! Nur sie hat derart geschickte Hände, nur sie ist in der Lage, mich so zu frisieren wie ich es mir vorgestellt habe.“ Verzweifelt sah sie Eleonore an. „Geht und holt sie. So krank kann sie doch nicht sein. Gestern war ihr noch ganz wohl!“

„Marie fiebert.“ Besänftigend legte Eleonore ihr die Hand auf den Arm. „Ich habe nach der alten Anna geschickt, sie wird für heute Morgen genügen. Und nach Marie werde ich selbst sehen und sie für den Abend zu Euch schicken, wie auch immer sie sich fühlen mag. Und nun“, Eleonores Stimme wurde ernst „habe ich mit Euch zu reden.“ Sie zog Elisabeth zurück auf ihr Bett. „Hattet Ihr die Gästeliste schon in Händen?“

Elisabeth schüttelte den Kopf. „Ich erklärte Euch bereits, ich durfte mich um nichts kümmern. Er tat sehr geheimnisvoll, der Herr Vater. Ich fand ihn äußerst reizend dabei. Ich möchte ihm den Spaß nicht verderben, zumal ich mir ohnehin denken kann, wer geladen ist. Mit den engsten Verwandten soupierte ich bereits gestern. Und Euch und meine Damen sehe ich heute Nachmittag hier bei mir zur Schokolade.“

„Es gibt Schokolade!“, rief Eleonore entzückt. „Wer in aller Welt hat sie Euch besorgt?“

„Mein lieber alter Hofrat besorgt mir einfach alles! Auch wenn es nicht seine Aufgabe ist. Nur darf Papa nicht immer davon erfahren. Er klagt ansonsten darüber, dass er verarmen wird an derartigen Ausgaben.“

„Ihr habt die Gästeliste also nicht gesehen?“

„Mais non. Wozu auch? Wäre es nicht langweilig, auf einem Maskenballe einen jeden Gast vorab zu kennen? Wo bliebe da der Zauber?“

„Erkundigt Euch bei ihm danach. Gleich beim Morgenmahl.“

„Gleich?“ Elisabeths Blick fiel erschrocken auf die zierliche goldene Tischuhr, die in einem schmalen Glasschrank zwischen kostbaren venezianischen Gläsern, Bronzefiguren und sonstigen Kleinodien fast verborgen stand. „Oh, mon Dieu, er hasst es, wenn man ihn warten lässt! Und hier ist es noch immer zu kalt, mich umzukleiden, und die alte Anna ist noch nicht da, und alleine komme ich nicht zurecht!“ Elisabeths Wangen färbten sich rot.

„Beruhigt Euch, ma chère.“ Eleonore geleitete Elisabeth zum Frisiertisch. „Der Onkel wird schon nicht allzu ungehalten sein.“ Sie drehte sich zu dem Mädchen um, das mittlerweile ein Gefäß mit Glut vom Küchenherd geholt hatte und sich eifrig am Kamin zu schaffen machte. „Besorge eine Schüssel mit warmem Wasser.“

„Verzeiht.“ Elisabeth atmete tief durch. „Ich bin extrèmement aufgeregt.“ Sie zupfte das seidene Nachtgewand gerade. Plötzlich blickte sie Eleonore beunruhigt an. „Wie meintet Ihr das mit der Gästeliste? Ist Graf Eberhard aufgeführt?“

„Naturellement, was habt Ihr erwartet? Er ist schließlich ein Freund Eures Vaters und der Souverän eures Nachbarlandes.“

„Und ein Bewerber um meine Hand.“ Elisabeth verzog das Gesicht. „Ich werde ihn zu meiden wissen.“

„Ich dachte auch nicht nur an den Grafen, das wäre das kleinste Übel. Nein: Der Fürst von Messelstein lässt ein großes Fest anstellen und hat dazu aus der Nähe und Ferne alle heiratslustigen Männer geladen.“

Elisabeth wurde bleich. „Alle?“

„Alle, welche nur im Entferntesten in Frage kommen.“

„Sagt, dass Ihr scherzt!“, flehte Elisabeth.

Eleonore blickte sie traurig an. „Es entspricht der Wahrheit. Ich glaube, es ist ihm sehr ernst.“

Nun also ist es soweit, dachte Elisabeth. „Ah, quelle bêtise!“ Unwillig schüttelte sie den Kopf. „Wartet, bis ich ihn gesprochen habe. Es ist mir immer gelungen, diese Pläne aufzuschieben. Ach, Eléonore, es wird uns schon etwas einfallen, die Tölpel derart zu brüskieren, dass es ihnen niemals wieder einfällt, die Nähe dieses Schlosses zu suchen, oder?“ Ihre Augen funkelten tückisch.

„Vorsicht, Elise“, warnte Eleonore. „Euer Vater ist kein Mann, der mit sich spaßen lässt.“

„Mais non, er ist der liebste Papa, der sich denken lässt.“

„Elise, er mag sich Euch gegenüber äußerst liebevoll und nachsichtig verhalten, aber ich kenne ihn, er tut dies meist nur Euch gegenüber, und das vielleicht auch nur, solange Ihr Euch ihm nicht widersetzt.“

„Habe ich mich nicht all die Jahre widersetzt?“

„Einen schönen guten Morgen wünsche ich den Mademoisellchen.“ Anna, die Zofe der Großtante, betrat den Raum. Vorsichtig stellte sie eine Schüssel mit warmem Wasser an der Seite des Bettes ab. „Der Herr Vater wird warten“, bemerkte die alte Frau lächelnd. „Aber ich werde mein Bestes tun. Zeigt mir nur das Kleid, ich kenne den Schrank vom Mademoisellchen nicht so gut.“

Eleonore deutete einen Knicks an. „A l'après-midi!“

„Eléonore, bleibt noch“, flehte Elisabeth. Eine Beklemmung hatte sie ergriffen, die sich nicht beiseite schieben ließ.

„Es wird Zeit für mich, Toilette zu machen. Schaut mich an, unfrisiert, im Nachtgewand! Wenn mich jemand in dieser Fasson auf den Gängen sieht! Die Nichte des Fürsten!“ Sie strich Elisabeth über die zerzausten Haarwellen. „Reizt ihn nicht allzu sehr, ma petite. Letztendlich seid Ihr gezwungen, das zu tun, was er befiehlt.“

„Solche Worte von Euch? Die Ihr nie eine Ehe einzugehen gedenkt?“

„Für mich ist es einfacher, Elise. Mich drängt niemand so sehr.“ Eleonore küsste Elisabeth auf die Stirn. „A bientôt, viel Glück.“

„Oh Gott, die schönen Kleider!“ Die alte Zofe stand entzückt vor dem großen Schrank. „Es ist wirklich ein Vergnügen, einmal eine junge Dame zu umsorgen.“

„Ein ganz schlichtes für den Morgen, Anna“, entschied Elisabeth. Sie benetzte Hände und Gesicht mit Wasser, zog ihr Nachtgewand über den Kopf und fasste nach der bereitgelegten seidenen Unterwäsche.

„Ist dies hier recht, Mademoiselle?“ Anna hielt eine schilfgrünes Kleid aus glänzendem, ungemustertem Atlas hoch.

Elisabeth nickte. Sie tauchte die Füße in die Schüssel und setzte sich nach dem kurzen Fußbad an den Frisiertisch.

Mit Beendigung der an diesem Morgen nicht gar so ausgiebig ausgefallenen Toilette warf Elisabeth einen Blick in den Spiegel. Ja, so konnte sie gehen: etwas eilig, aber dennoch manierlich zurechtgemacht. Das straff aus der Stirn nach hinten gekämmte Haar betonte die ebenmäßige Form ihres Gesichtes und ließ es nicht ganz so jung und weich erscheinen wie die zerzausten Locken in der Frühe. Die Zofe hatte ihr das Haar am Hinterkopf zu einem Chinon gesteckt, nur zwei weiche, gedrehte Locken fielen an ihrer linken und rechten Schläfe auf die bloßen Schultern.

Elisabeth wippte ungeduldig auf und ab, als Anna noch die Schnüre am Rücken festzog. „Dieser weite Ausschnitt“, tadelte die alte Frau.

Elisabeth lachte. „Es kommt ein Kragen darüber. Nimm einen von dort oben.“

„Das Halsband“, rief ihr Anna nach, ehe Elisabeth durch die Tür verschwinden konnte. Also kehrte sie noch einmal um und ließ sich mit wachsender Ungeduld die Perlen um den Hals schließen.

So gerne sie für gewöhnlich ihres Vaters Gemächer zum gemeinsamen Frühstück aufsuchte, so befangen ging sie an diesem Morgen. Trotz aller Zuversicht, die sie Eleonore gegenüber gezeigt hatte, verließ die Unruhe sie nicht.

Was bedeutete die Geheimniskrämerei? Sonst hatte er die Freier vorher angekündigt, das Für und Wider lachend mit ihr abgewogen, sie tausendmal getadelt, weil sie an einem jeden etwas auszusetzen hatte. Ah, aber damals, als sie noch sechzehn und siebzehn gewesen war und ihm gesagt hatte, die Herren seien ja längst nicht so schön und klug wie er, da hatte er sich noch geschmeichelt gefühlt und die unangenehme Angelegenheit gerne verschoben, zumal er in dieser Frage aus ihr nicht ganz ersichtlichen Gründen selbst noch unentschlossen war. Zuletzt aber war er ungeduldiger mit ihr gewesen als früher, hatte sogar schon angemerkt, wenn ihr ohnehin keiner zusage, wie wäre es dann mit dem Grafen Eberhard, der sei keine gar so schlechte Partie, politisch und wirtschaftlich gesehen.

Politisch und wirtschaftlich gesehen! Elisabeth rümpfte die Nase. Sie sah da etwas ganz anderes. Sie sah immer wieder seine schrecklichen Hände auf ihrer Haut, sein alterndes Gesicht dicht vor dem ihren. Und mochte er auch schon recht alt sein, etwas älter gar als ihr Vater, so bestand dennoch die Gefahr, dass er achtzig wurde, und das wären noch mehr als dreißig Jahre an seiner Seite.

Keine einzige Stunde wollte sie mit ihm alleine verbringen! In Gesellschaft mochte er ein geistreicher, vielseitig gebildeter Unterhalter sein; als Freund ihres Vaters hatte sie ihn durchaus geschätzt. Von Reisen, Kunstwerken und Menschen hatte er ihr erzählt. Jedoch, es schien, die Männer zeigten erst jetzt, da Elisabeth im heiratsfähigen Alter war, ihre wahre Natur. Und wenn es sich dabei wirklich um ihre wahre Natur handelte, verzichtete sie gerne. Sie brauchte nur an den Ball bei Herzog August denken, als Eberhard mit ihr getanzt, sie danach beiseite gezogen und seine Hand so anzüglich auf ihren Arm gelegt hatte. Und die Hand dann ein wenig höher schob, bis unter den Ärmel ihres Kleides. Es schauderte sie noch jetzt bei der Erinnerung an diese Berührung.

Sie eilte den Gang entlang und warf einen kurzen Blick durch die hohen Fenster auf den mit Schnee bedeckten Hof. Eine Magd zog ein brüllendes Kind zurück in die Behausung, ein Wagen fuhr vor. Elisabeth blieb einen Moment stehen, um herauszufinden, wer da vorgefahren sein mochte, besann sich eines Besseren und eilte weiter, um den Vater nach allem, was sie gehört hatte, nicht unnötig in schlechte Stimmung zu versetzen.

Gottfried, der junge Kammerherr des Fürsten, stand in der geöffneten Tür. „Ich werde es ausrichten, Durchlaucht“, sagte er. Am Klang seiner Stimme erriet sie, dass er diesen Satz sicherlich bereits zum vierten Male wiederholte.

„Und vergiss nicht, dass er nicht vor übermorgen kommen darf. Es nimmt sonst alles überhand in diesen drei Tagen. Also, nicht vorher“, tönte eine selbstbewusste, tiefe Stimme aus dem Gemach.

„Wie könnte ich das vergessen, Durchlaucht.“ Der Kammerherr verneigte sich leicht, trat einen Schritt zurück und stieß mit Elisabeth zusammen. „Oh Pardon, Mademoiselle la Princesse“, entschuldigte er sich mit seiner geschmeidigen, weichen Stimme.

Elisabeth errötete. Wenn Ihr wüsstet, mon cher Gottfried, dachte sie, aber er wusste von nichts, lächelte nur ein wenig, öffnete die Türe weit für sie und verschwand dann in der entgegengesetzten Richtung des Ganges.

Elisabeth raffte das Kleid zusammen und rauschte über die Schwelle des großen Zimmers. Ihr Vater saß wie immer fertig angekleidet an dem kleinen, reichlich gedeckten Frühstückstisch am Fenster und rief fröhlich: „Guten Morgen, meine kleine Prinzessin!“

Erleichtert trat sie näher, er war bei bester Laune. Die Morgensonne schien hell auf den Tisch und gab dem sonst eher zu dunklen Raum ein freundliches Aussehen.

„Guten Morgen, Herr Vater.“ Elisabeth beugte sich vor, um dem Fürsten einen Kuss auf die Wange zu hauchen. Der alte Kammerdiener Benedikt rückte ihren Stuhl für sie zurecht. Sie schnupperte. Etwas roch ungewöhnlich. War es der Tee? „Für mich?“ Sie tippte auf die warme Kanne. „Wie reizend von Euch.“

„Nur für meine Prinzessin. Du wirst doch nicht annehmen, dass ich je solch exotisches Zeug zu mir nehme. Schenk mir frische Milch ein, Benedikt.“

„Verzeiht meine Verspätung“, entschuldigte sie sich und nahm Weißbrot und Honig, „aber Marie ist erkrankt und Eléonore suchte mich bereits früh auf …“

Der Fürst winkte ab. „Heute ist dein Tag, mein Kind, du musst dich nicht entschuldigen.“

„Ihr habt noch nicht begonnen, Vater?“, fragte sie mit einem Blick auf die noch unberührten Speisen. „Habt Ihr auf mich gewartet?“

Er räusperte sich verlegen. „Auch ich habe mich heute ein wenig verspätet.“ Er sah sie nicht an, sondern tauchte seinen Löffel in die Morgensuppe.

Etwas in seiner Stimme ließ sie aufhorchen. Warum wurde er deswegen verlegen? Nur, weil es eine Seltenheit war, dass der Fürst von Messelstein am frühen Morgen noch nicht seinen Geschäften nachging? Plötzlich wurde ihr bewusst, welcher Geruch an diesem Morgen im Schlafgemach ihres Vaters hing, über den schweren Eichenmöbeln und den moosgrünen Vorhängen. Es war nicht der Tee.

Es war der feine Duft eines Parfums. Und ihr Vater gehörte nicht zu den Herren, die Parfum benutzten. Sie wagte einen Blick aus den Augenwinkeln auf das breite, noch ungemachte, zerwühlte Bett. Der Gedanke an ihren Vater und eine Frau in diesem Bett irritierte sie so sehr, dass sie eine Weile stumm in die Tasse blickte, um sich wieder zu sammeln.

Gewiss wussten es alle am Hofe. Alle, außer ihr. Ging sie wirklich mit geschlossenen Augen durch das Leben, wie Eleonore manchmal behauptete, oder lag es daran, dass niemand es wagte, in ihrer Gegenwart über das Liebesleben ihres Vaters zu tuscheln? Liebesleben – welch absurdes Wort im Zusammenhang mit dem Fürsten! Nie war ihr der Gedanke gekommen, dass auch ihr Vater nur ein Mann war. Vorsichtig musterte sie ihn, fast fürchtete sie, er könne ihre Gedanken lesen.

Zweiundvierzig Jahre schienen Elisabeth ein zu hohes Alter für derartige Affären, und dennoch, waren nicht selbst einige Bewerber um ihre

Hand ebenso alt und dabei längst nicht so kräftig und schlank wie der Fürst? Eigentlich sah er nicht übel aus. Er hatte das feste, geradlinige Gesicht eines Mannes, der es gewohnt war, in allen Dingen Maß zu halten. Sein Blick war selbstbewusst, überlegen, meist abschätzend und vorsichtig, wurde aber weich, wenn er seine Tochter ansah. Für Elisabeths Geschmack kleidete und frisierte er sich zu steif, zu unmodern, doch wirkte er sehr würdevoll in seinem einfachen dunklen Rock mit dem glatten, weißen, spitzenlosen Kragen und den schwarzen Hosen, die bis knapp unter die Knie reichten. Das Haar trug er schulterlang, selten, dass er es in Locken legen ließ, auch hatte er noch einen dieser furchtbar veralteten Oberlippenbärte und einen kleinen, spitzen Kinnbart.

Seit dem Tod ihrer lebhaften, jungen Stiefmutter Claudia waren bereits neun Jahre vergangen. War es seine erste Geliebte seit jener Zeit oder bereits die vierte? War es eine unter vielen?

„Woran denkst du so schwer?“, drang seine Stimme durch ihre Gedanken. „Freust du dich nicht auf deinen Ball?“

„Sehr, mon cher Papa, ich freue mich terriblement – aber meint Ihr, alle Gäste werden kommen bei diesem Schnee?“

Er lachte. „Wenn das deine einzige Sorge ist. Die meisten sind ohnehin schon da, und gestern noch habe ich die Bauern mit Schaufeln hinausgeschickt, die Straßen freizuhalten. Sie sind die ganze Nacht draußen geblieben. Nun zufrieden?“

Es klopfte. Der Fürst bedeutete Benedikt zu öffnen. Gottfried trat wieder ein. Jung-Gottfried, dachte Elisabeth bei sich. „Der Herr von Rentlin, Durchlaucht, wegen der Sache vor dem Reichskammergericht …“

„Stör mich nicht beim Essen, Gottfried“, erwiderte der Fürst knapp. „Das Reichskammergericht hat es selten eilig.“

„Er wollte lediglich in Erfahrung bringen, zu welchem Zeitpunkt er diesbezüglich vorsprechen darf.“

„Ein andermal. Nach den Festlichkeiten. Jetzt ist gewiss keine Vorsprechzeit, das dürfte er doch langsam begriffen haben.“

„Und wann …“

„Scher dich hinaus. Ein andermal eben.“

Gottfried verbeugte sich leicht in Elisabeths Richtung. „Mademoiselle la Princesse.“ Elisabeth neigte den Kopf.

„Der Himmel weiß es“, sagte der Fürst, als Gottfried die Tür hinter sich geschlossen hatte, „manchmal dachte ich, ich würde dir sogar den Gottfried erlauben, nur damit du endlich unter die Haube kommst. Willst du den Gottfried?“

„Papa?“, rief sie erstaunt aus.

„Du hast Recht, er ist nur ein einfacher Edelmann. Aber ihr macht doch immer Stielaugen, ihr Frauen, wenn er vorbeigeht, oder? Mir wäre er zu weibisch. Nun ja, der heutige Abend …“ Er führte den Satz nicht zu Ende, nahm sich stattdessen ein Stück Brot und tauchte es in den Suppenrest. Elisabeth schien es, dass er außergewöhnlich viel Konzentration auf diesen Vorgang verwandte. Ihre Finger schlossen sich fest um die warme Teetasse.

„Vater, Ihr … Ihr habt eine äußerst große Anzahl an Herren geladen für den Abend …“

Der Fürst blickte an ihr vorbei. „Ich wollte mit dir noch darüber sprechen …“ Zum zweiten Mal an diesem Morgen räusperte er sich. „Es ist nur ein Ball“, betonte er, „nicht mehr als das; es ist noch keine Zusage gemacht.“

Elisabeth saß reglos. Nur ein Ball …

„Du weißt, wie lange ich versucht habe, dich zu einer vorteilhaften Verbindung zu bewegen, und ich habe mit deinen Eigenheiten viel Geduld bewiesen …“

„Ihr verspracht mir …“ Elisabeth lauschte erstaunt dem heiseren Klang ihrer Stimme nach. „Ihr gabt mir Euer Wort …“

„Mein Kind, es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe die entsprechenden Herren ein letztes Mal geladen. Du siehst sie dir in Ruhe an, nach dem Ball beraten wir uns.“

„Mais, Papa …“

„Schweig jetzt.“ Er rückte den leeren Teller beiseite. „Benedikt, räum mein Geschirr ab.“

„Vater, ist es von Nöten, dass ich Euch an Euer Versprechen gemahne, demgemäß Ihr meine Entscheidung bei der Wahl meines Gemahls nicht übergehen werdet? Ihr rühmt Euch, nie Euer Wort gebrochen zu haben …“

„Das ich in einer unbedachten Stunde gab“, seufzte der Fürst. „Sei unbesorgt, ich sagte bereits: Wir besprechen uns. Auch wenn es beileibe nicht üblich ist, ich werde dich über deine Wahl befragen. Die Entscheidung über den Zeitpunkt deiner Vermählung jedoch habe ich mir vorbehalten. Sie wird noch in diesem Jahre stattfinden.“

Sie versuchte ein Lächeln. „Ihr scherzt, Vater.“

„Ich scherze mit diesen Dingen nicht länger.“ Die Stimme des Vaters wurde fest. Die Stimme des Fürsten, der über eine wichtige Angelegenheit zu entscheiden hatte. „Das Fest wird drei Tage dauern. Heute Abend findet das Maskentreiben statt, am morgigen Tag das große Festessen. Am dritten Tag wird der Großteil der Gäste abreisen, denn dieser Tag ist einem kleineren Kreise vorbehalten, dem wir dann den Zeitpunkt deiner Verlobung bekanntgeben. Und das wird genau heute in einem Monat sein. Die Hochzeitsfeierlichkeiten hatte ich für den Sommer vorgesehen.“

Elisabeth spürte ein wütendes Zittern in ihrem Körper aufsteigen, obwohl sie sich so sehr bemühte, ruhig zu bleiben. „Ich nehme an, es wird sich bei den geladenen Herren um eben jene handeln, die sich bereits vor Zeiten bewarben. Ich habe über keinen meine Meinung geändert.“ Verächtlich zuckte sie mit den Schultern.

„Du kennst doch keinen der Herren wirklich“, grollte der Fürst.

„Ihr sagt es, Vater“, bemerkte sie spitz. „Und warum glaubt Ihr, dass ich überhaupt eine Ehe einzugehen beabsichtige? Ihr wisst, dass ich mir mein Leben anders denke. Anders zumindest, als Ihr es Euch für mich erdenken mögt.“

„Elisabeth Charlotte“, schnitt der Fürst ihr das Wort ab, „ich bemerke zusehends, welche Fehler ich in deiner Erziehung gemacht habe. Ich ließ dich zu oft in die Bücher schauen, gewährte dir zu viele Freiheiten …“

Gewährte!, dachte sie bitter.

„… machte dich ungenügend auf deine Pflichten als Trägerin unseres Namens aufmerksam. Wäre deine Mutter nicht so früh gestorben, hättest du einen Bruder gehabt …“ Er seufzte schwer.

Jetzt versucht er es mit Mitleid, dachte sie aufgebracht, und wenn das nicht hilft, wird seine zurückgehaltene Wut ausbrechen. „Wozu braucht Ihr einen Schwiegersohn?“, fragte sie sanft. „Ihr besitzt doch eine Erbin für Euren Thron. Ich benötige keinen Mann an meiner Seite. Denkt nur an Elisabeth von England, denkt an Landgräfin Amalie, die ihr Land alleine durch den Krieg führte …“

„Schweig! Was versteht eine Frau schon vom Regieren? Das waren Ausnahmen, der Not gehorchend. Was würdest du tun, wärest du an meiner Stelle? Eine neue Gartenanlage in Planung geben? Das Schloss ausbauen? Die sogenannte Kultur in unser Land führen? Und mit welchen Mitteln? Das vermagst du mir nicht zu sagen. Kannst du dir überhaupt eine Vorstellung machen von den Sorgen eines Herrn über all das Land?“

Oh nein, dachte sie, jetzt kommt das ewige Kriegsgerede.

„Die Steuern kann ich nicht erhöhen. Es ist nichts mehr da, das Land ist ausgeblutet in all den Jahren. Weißt du, wie lange der Krieg hier gewütet hat? Weißt du, wie lange es dauern wird, bis alles wieder so ist wie zuvor? Du warst noch nicht geboren, du weißt nichts davon.“

Was hat all dies mit meiner Vermählung zu tun?, überlegte sie.

„Was verstehst du von den Finanzen? Von der Politik? Ich schaffe dir deine Roben herbei, deine ausgesuchten Speisen, deine Bücher – es ist an der Zeit, dass auch du etwas für mich tust.“

Dass sich das auszahlt, was du in mich angelegt hast? Ist es das, was du damit sagen willst, Vater?, dachte sie. Doch sie schwieg.

„… und wenn mir der Herr, so er will, doch noch einen Erben schenken sollte, mein Kind, dann ist es mir wichtig, dich gut versorgt zu wissen …“

Oh, Attention! Sie horchte auf. Das sind neue Töne. Wer war die Frau heute Nacht?

„… du solltest einen Gatten wählen, der dir das bieten kann, was du benötigst. Ich kenne dich doch, mein Kind. Du liebst das angenehme Leben, die Bälle, die Kunst, die Poesie. Du musst sorgfältig wählen und ich werde dir dabei zur Seite stehen.“

Wie kannst du wissen, was ich brauche, Vater?, dachte sie verzweifelt.

„Alle deine Damen sind längst eine Ehe eingegangen oder stehen zumindest kurz davor …“

„Eléonore …“

„Still mit diesem Weib! Meiner Schwester hätte ich zugetraut, ihre Tochter besser zu erziehen! Sie hat einen schlechten Einfluss auf dich, mein Kind. Vielleicht werden dich deine Damen eines Besseren belehren, wenn ihr heute beisammensitzt und plaudert.“

Hat er sogar meine Freundinnen nur eingeladen, damit sie mich vom Glück der Ehe überzeugen?, fragte sie sich entsetzt. Hat er mein Leben immer derart gelenkt, ohne dass ich es bemerkte?

„Noch, meine Prinzessin, gibt es zahlreiche Männer, die sich um dich bewerben, auch wenn wir beileibe kein reiches Land sind. Aber du wirst älter werden …“

„Ihr seid ebenfalls nicht mehr der Jüngste“, entgegnete sie spöttisch, „und tragt Euch mit Gedanken an einen männlichen Erben.“

„Ich verbitte mir, dass du auf diese Weise mit mir sprichst! Du hast mich längst zum Gespött gemacht mit deiner aufsässigen Art!“

Ah, dachte sie böse, nun kommen endlich die wahren Gründe zum Vorschein.

„Wovon reden die Menschen, wenn das Gespräch auf unser Land kommt? Von der stolzen Prinzessin, die alle Bewerber abweist und ihrem Vater auf der Nase herumtanzt. Meine Geduld ist zu Ende.“ Er holte einen Augenblick Atem, strich sich über den Kinnbart, seine Stimme wurde weicher. „Und dennoch lasse ich dir noch dieses Mal die Wahl. Du siehst sie dir in Ruhe an, mein Kind, nicht wahr, und morgen früh besprechen wir uns.“

„Wir besprechen uns? Also trefft Ihr die letzte Entscheidung? Dann könnt Ihr mir doch gleich den Grafen vor die Nase setzen, das habt Ihr doch im Sinn, n'est-ce pas? Wozu die ganze Komödie?“

„Was hast du einzuwenden gegen den Landgrafen Eberhard? Die Damen verehren ihn …“

„Das mag zwanzig Jahre her sein!“

Der Fürst ließ sich nicht beirren. „Er ist ein reifer, erfahrener Mann, nicht so ungestüm und grün hinter den Ohren wie die jungen Laffen. Er weiß, wie man eine Frau behandelt.“

Oh non, graute es ihr, will er mir deutlich machen, dass Graf Eberhard weiß, wie man eine Jungfrau in der Hochzeitsnacht zart anfasst? Allein der Gedanke ließ sie erschaudern.

„Er hätte auch Verständnis für deine eigenwilligen Interessen. Er ist selbst ein gebildeter Mann, er würde dich weiterhin lesen lassen …“

„Welche Gnade.“

„Falle mir nicht unentwegt ins Wort!“ Er erhob seine Stimme. „Ich bin nicht nur dein Vater, ich bin auch dein Fürst. Ich bin der Fürst und Vater dieses Landes, ich muss es regieren mit Umsicht und Vernunft zum Wohle aller, die hier leben …“ Elisabeth hatte diese Worte befürchtet und blickte ergeben in die Tasse mit dem kalt gewordenen Tee. „… dafür verlange ich, dass meine Untertanen mir gehorchen, so wie auch die Kinder ihrem Vater gehorchen. Ohne zu murren. Aber wie kann ich das verlangen, wenn alle Welt sieht, dass meine eigene Tochter sich mir widersetzt? Wenn ich nicht Ordnung halten kann in meinem eigenen Hause? Als dein Fürst befehle ich dir …“

„Lasst es genug sein, Vater, ehe Ihr mir auch noch mit den Pflichten kommt, die ich Eurer Meinung nach habe. Sagt mir frei heraus, welchen Nutzen Ihr Euch von meiner Eheschließung erwartet.“

Ihre ungewohnte Schärfe ließ ihn stutzen. „Nutzen? Ich denke in der Angelegenheit viel weniger an den Nutzen für unser Land, als du vielleicht ahnen magst. Dächte ich ausschließlich an die Finanzen, wäre es nicht der Graf, zu dem ich dir raten würde. Er ist alles in allem nur um weniges vermögender als wir es sind. Nun ja, es ließe sich, da er unser Nachbar ist, über die Zollschranken reden, aber du vermagst sicherlich nicht zu ermessen, was das für uns bedeutet. An dein Wohl denke ich dabei vor allem, mein Kind. Ich bin es, der für dich in die Zukunft sehen muss. Das Leben gleicht keiner deiner Geschichten und Romane, du kannst es noch nicht richtig überblicken, du bist noch zu gefühlsbetont, du denkst …“

„Eure Ehe mit Mama wurde ebenfalls auf diese Weise geschlossen“, bemerkte sie.

Er stutzte erneut und fand den Faden seiner Rede nicht wieder. „Wir achteten einander sehr, deine Mutter und ich“, begann er vorsichtig.

„Warum war sie niemals glücklich hier?“, rief Elisabeth.

„Was unterstehst du dich, so zu reden? Du warst erst sieben Jahre alt, als sie starb.“

„Auch ein Kind hat Augen und Ohren!“

„Schweig“, sagte er erschöpft. „Du sprichst von Dingen, die du noch nicht begreifen kannst. Meine Zuneigung zu deiner Mutter mag anders gewesen sein, als du es in deinen poetischen Werken vorfindest, aber …“

„Aber Claudia wähltet Ihr selbst, und Claudia …“ Sie brach ab. Sie sah die Veränderung in seinem Gesicht. Es schmerzte ihn noch immer, über Claudia zu sprechen.

Er seufzte tief. „Es ist gut“, winkte er ab. „Geh nun nicht im Zorn, Elisabeth. Freue dich auf deinen Ball, amüsiere dich, und morgen früh reden wir in Ruhe über deine Verlobung.“

Sie erhob sich und deutete einen Knicks an. „Ich sehe Euch bei Tisch, mein Vater.“

Er lächelte versöhnlich. Benedikt öffnete ihr die Tür.

Sie wandte sich noch einmal um. „Und zieht Euch nicht so altfränkisch an heute Abend. Lasst Euch von Gottfried beraten.“

Kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, sank Elisabeth an die Wand des langen Ganges. Gottlob war niemand zu sehen. Sie presste die Stirn gegen den kalten Stein, so fest und so lange, bis sie glaubte, die ungeheure Erregung, die sich ihrer während des Gespräches bemächtigt hatte, überwunden zu haben. Sie starrte aus dem Fenster, ohne etwas zu sehen. Wie ernst er geklungen hatte. Wie entschieden. Sollte Eleonore Recht behalten? Sollte es ihr dieses Mal nicht gelingen, seine Heiratspläne aufzuschieben? Musste sie sich fügen?

Auf dem Weg in ihre Gemächer schwirrten die Gedanken ungeordnet durch ihren Kopf.

„Mademoiselle la Princesse“, rief jemand hinter ihr.

Schon wieder Gottfried. Fragend blieb sie stehen.

„Das Halsband, Mademoiselle.“ Er war ein wenig außer Atem. War er hinter ihr her gerannt? Sie hatte ihn nicht gehört. Er hielt ihr Perlenhalsband in der Hand. Sie hatte nicht einmal bemerkt, wie es ihr entglitten war. „Ich werde es wieder schließen, ma chère.“

Seine Stimme war immer eine Spur zu sanft. Was erlaubte er sich, sie so vertraulich anzureden? Ehe sie etwas erwidern konnte, fühlte sie seine Hände auf ihrem Nacken. Geschickt schloss er das Band und verneigte sich.

„Ich danke Euch“, murmelte sie, ohne ihn dabei richtig anzusehen. Eilig schlüpfte sie in ihr Gemach und lehnte sich erleichtert mit geschlossenen Augen gegen die Tür. Gottfrieds Hände brannten auf ihrem Hals. Wie konnte ein solcher Mensch derartige Gefühle in ihr wachrufen, nach allem, was sie mittlerweile von ihm wusste?

„Jung-Gottfried“ hatten sie ihn immer genannt, Anna, Eleonore, sie selbst und die anderen. Nur einen Mann, der Jung-Gottfried glich, wollten sie je erhören. Jung-Gottfried mit seinen blonden Locken, seinen feinen Gesichtszügen, seinen schlanken Händen und seinen höflichen Umgangsformen. Er verstand es, ganz reizend auf dem Cembalo zu spielen und war einer der besten Tänzer, die sie kannte. Einmal hatten sie in ihrem Zimmer vor Verliebtheit geweint, nachdem er mit seiner geschmeidigen Stimme Gedichte vorgetragen hatte.

Mit den Jahren bemerkte Elisabeth wohl, dass sich seine Talente darin erschöpften, und dennoch schien er ihr noch immer eine der angenehmsten Erscheinungen bei Hofe zu sein. Doch auch dieses Bild war vor nicht allzu langer Zeit drastisch zerstört worden. An einem der dämmrigen Winternachmittage war sie in dem großen Lehnstuhl der Bibliothek über einem Buch eingeschlafen. Dunkelheit hatte sie umgeben, als sie erwachte; sie hatte sich nicht sofort zurechtgefunden. Geräusche hatten sie geweckt, die verhaltenen Stimmen eines Mannes und einer Frau. Wie aufregend, hatte sie noch gedacht, heimliches Liebesgeflüster, ein geraubter Kuss. Die Stimme des Mannes war eindeutig Gottfrieds Stimme gewesen, schmeichelnd, werbend, so intensiv, dass auch Elisabeth ein wohliger Schauer über den Rücken rann. Die Frau schien keine der Damen von Stand zu sein, es musste sich um eines der Mädchen handeln, die die Zimmer sauber hielten. Wie kann es sein, dass ein so gewöhnliches Ding seine Liebste ist?, hatte sie sich gewundert. Sie hörte das Mädchen wiederholt „nein“ und „bitte nicht“ flüstern. Doch anders, als Elisabeth gedacht hatte, verließen die beiden das Zimmer nicht nach einigen Küssen. Und als sie die Röcke des Mädchens rascheln hörte, ein Stolpern vernahm, und endlich die Situation erfasst hatte, begriffen, worum es dem Manne ging, wünschte sie, sie hätte sich sofort bemerkbar gemacht, doch nun war es zu spät. Die Stimme des Mädchens war gänzlich verstummt, Elisabeth fühlte sich alleine im Dunkel mit Gottfrieds schneller gehendem Atem, seinem Stöhnen und, nach peinigenden Minuten, einem erneuten Kleiderrascheln. Elisabeth grub ihr Gesicht in den groben Stoff des Stuhles. Es kann nicht sein, dachte sie wieder und wieder. Nicht so, nicht hier, nicht so abstoßend. Dann wieder Gottfrieds Stimme, diesmal nicht mehr schmeichelnd, eher kühl. Er gehe vor, sie solle eine Weile warten, ehe sie die Bibliothek verließe, damit niemand sie zusammen sehe. Für eine kurze Zeit blieb Elisabeth alleine mit dem Mädchen in der Dunkelheit. Das Mädchen schluchzte leise und Elisabeth überkam die plötzliche

Regung, sich bemerkbar zu machen und es zu trösten. Sie unterdrückte das eigenartige Gefühl und begriff es auch nicht. War das Mädchen nicht aus freien Stücken in diese Lage geraten? Weder hatte es geschrien noch sich gewehrt.

Seither errötete Elisabeth jedesmal, wenn sie Gottfried begegnete. Noch immer lehnte sie an der Zimmertür und fühlte seine Hände auf ihrem Nacken. Sie hatte unentwegt an das Geschehnis in der Bibliothek denken müssen, meist mit Abscheu, doch oft auch, sie wagte kaum, es sich einzugestehen, mit einem seltsam erregenden Prickeln.

Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht. Würde es ihr in nur kurzer Zeit ebenso ergehen? Würde einer der Männer, mit denen sie an diesem Abend tanzte, höflich plauderte, sich auf diese Weise über sie stürzen? So lieblos? Hechelnd wie ein Hund? Und das mit der Zustimmung ihres Vaters?

Elisabeth schüttelte die Gedanken ab und sah sich in ihrem Schlafgemach um. In der Zwischenzeit hatte man den Raum auf das Feinste für den Nachmittag vorbereitet. Der Frisiertisch stand zur Seite gerückt, gepolsterte Stühle und kleine, zierliche Tische waren aufgestellt worden. Dennoch war Elisabeths Vorfreude getrübt. Wie hatte ihr Vater sie so schändlich hintergehen können? Ihr Vergnügen an dem Fest und ihr Vertrauen in ihn so heimtückisch für seine Zwecke nutzen?

In dem kleinen Schreibzimmer nebenan knisterte das Feuer im Kamin. Sie setzte sich an ihren Schreibschrank und öffnete ein Buch, doch ihre Gedanken glitten zurück zu Gottfried, zu ihrem Vater, zu dem bevorstehenden Ball.

Gottfried und das Mädchen. Ihr Vater und eine heimliche Geliebte. Was alles ging vor in diesem Schloss in den Nächten, in dunklen Zimmern? Was alles, von dem sie nie gewusst, das sie allerhöchstens erahnt hatte? Was alles hielten sie von ihr fern? Was alles hatte sie nie gesehen, weil ihre Gedanken mit anderem beschäftigt waren?