5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

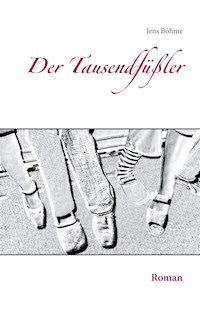

Wenn ein Tausendfüßler statt zu laufen immer öfter daran denkt, ja nur nicht seine Füße zu verhakeln, dann wird er garantiert straucheln. Wenn ein junger, talentierter Schriftsteller sich ständig Sorgen darüber macht, ob ihm im Gespräch die richtigen Worte, Gesten und Reaktionen einfallen, dann wird er mit der Zeit seine Sprache und womöglich auch seine Inspiration verlieren. Genau so ergeht es Conrad Wipp: Er fühlt sich zunehmend als Versager, denkt viel zu viel über die Dinge des Lebens nach, anstatt sie einfach geschehen zu lassen; und deshalb versagt er in bestimmten Situationen tatsächlich. Erst eine ordentliche Kopfwäsche, die Liebe in ihrer überraschenden Gestalt von Miria der Buchhändlerin und einige unheimliche Begebenheiten schubsen ihn wieder auf den rechten Weg und er muss sich beweisen. Nicht nur im Alltag, sondern auch in der Liebe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Für

Maria Böhme

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Teil I

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Teil II

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Teil III

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

Prolog

In der Tiefe seiner Seele lebt ein Widerspruch. Er selbst verkörpert den Widerspruch. Dieser, und nur dieser, lässt ihn in seinen Situationen scheitern. In jenen Situationen, in denen ihn die Zaghaftigkeit, die Unbeherrschtheit, das Zweifeln, das Grübeln und die innere seelische Unruhe, die sich fast in zwanghafter Paranoia akkumuliert, schubweise befällt. Sich aus diesem Sumpf, aus dessen Tiefe zu befreien, ist sehr schwer. Vor allem, wenn man sich schon im Schlund eines gefährlichen Treibsandes befindet, der unweigerlich den Tod bringt. In jenem Sog, der selbst die Erde, die Welt mit all ihrem Wissen, ja selbst das Universum aufzusaugen vermag, bedarf es einer großen Macht. Es bedarf einer mystischen, einer allseits bekannten und doch zugleich unbekannten Macht, um sich vom Widerspruch zu befreien und um eine erneute lebensfähige Rekonvaleszenz zu erlangen – es bedarf der Macht der Liebe.

Teil I

1. Kapitel

Im Zustand der Metamorphose

Harte Gitarrenklänge, bösartig und ohne Gnade, schwirrten für den Zuhörer durch das Wageninnere. Die Musik putschte Conrad auf. Er war zu allem bereit. Die Kassette, gerade mal in das Autoradio geschoben, beschwor im Nu bei ihm ein ungeheures Stärkegefühl herauf, das seinen Mut potenzierte. Jedoch wenige Augenblicke zuvor sah seine Stimmung noch ganz anders aus. Als er aus seinem Hauseingang heraustrat, war er sogar vor seinem eigenen Schatten erschrocken. Schon hinter der ersten Ecke vermutete er einen fiesen Gangster im Dunkel der Nacht, der nur auf ihn und niemanden anderen wartete. Mit einem großen Satz sprang er zurück in jene Richtung, aus der er kam und knallte gegen die Briefkästen an der Wand im Hauseingang. Es schepperte laut, so dass Conrad sich noch mehr erschrak und sich einbildete, jetzt zusätzlich noch von hinten attackiert zu werden.

Wie peinlich, wenn das jemand gesehen hätte! „Da sieht man mal wieder, mit welch gequirlter Scheiße man sich selbst fertig machen kann“, flüsterte er erbost zu sich selbst und war fürchterlich enttäuscht über seine dämliche Reaktion.

„... Sex ist eine Schlacht, Liebe ist Krieg!!! Sex ist eine ...“, die harten Klänge der Musik und der Text putschten ihn auf und machten Conrad rasend. Er konnte ihn auswendig mitsingen, den Text, so schwer war er nicht.

Jetzt, in diesem Augenblick, wäre er bestimmt nicht vor seinem eigenen Schatten geflüchtet. Die Musik machte ihn zu einem Krieger, zu einem Söldner, der sich anheuern ließ, um barbarische Kämpfe auszufechten, zu denen sonst keiner im Stande war. Schnell fuhr er, viel zu schnell. Gegen alle Regeln der StVO raste er durch die Innenstadt mit nur einem Ziel: Er wollte den gefangenen Prinzessinnen in ihrem Turmverlies zu Hilfe kommen, eigenhändig den Drachen erschlagen und sie anschließend befreien. Laut, viel zu laut, dröhnte die Musik aus den Minilautsprechern des Kleinwagens, welcher Conrad wie ein unbezwingbarer Panzer vorkam, der sämtlichen Angriffen von außen standhalten konnte. Er war der Held, er würde sich aufopfern. Er, der von solchen Heldentaten eigentlich gar keine Ahnung hatte. Er, der die Helden eigentlich nur auf dem Papier kreierte. Ja, aber er, Conrad Wipp, würde heute Nacht höchstpersönlich in seinem Kleinwagen in die Schlacht ziehen, und noch lange nach ihm würden die Menschen von diesem Abenteuer berichten und in den Liedern von ihm singen. Zusammen mit seinem Regenschirm, dem modernen Schwert des Computerzeitalters, wie er es sich in seinem Hirn zurechtinterpretierte, einem alten Butterflymesser, das er lange nicht mehr benutzt hatte, sowie einem Deospray und einem Feuerzeug, das Überraschungselement in seinem Beutel der Gewalt, war er bereit für die Herausforderung. Das Deospray sollte im Notfall in Kombination mit dem Feuerzeug als Flammenwerfer dienen, das hatte er einmal im Fernsehen gesehen, und nun war es Zeit, dies im Kampf zu seinem eigenen Vorteil selbst auszuprobieren. Natürlich würde er niemandem verraten, dass er tatsächlich in Erwägung gezogen hatte, zwei oder drei seiner Freunde anzurufen, um sie zu bitten, mit ihm zusammen in den Kampf zu ziehen. Gegen ... ja, gegen wen denn? Er wusste ja nicht mal, gegen wen.

Doch die Pein seiner Bitte vor den Freunden und möglicherweise anschließend vor den Damen sowie die späte Stunde und die fast völlige Gewissheit, dass von seinen besten Freunden sowieso niemand zu Hause anzutreffen sei, brachte ihn davon ab, sich zusätzliche Gefolgschaft zu holen. Heute war Freitagnacht, da war niemand allein zu Hause und wartete auf einen Söldnerauftrag, wie es ihm, Conrad, gerade widerfuhr. Nein, hier musste er allein durch.

„... Sex ist eine Schlacht, Liebe ist Krieg!!! Sex ist eine ...“

Er, Conrad der Eroberer, würde noch gefährlicher, noch wilder, noch blutrünstiger, noch psychopathischer sein als der, der sich ihm in den Weg stellen würde. All die Dinge, die das Böse im Stande war anzuwenden, würde Conrad doppelt und dreifach so grausam und bestialisch zurückschmettern. Jawohl - doppelt und dreifach so böse, wie ER, wie „ES“, wie Stephen Kings „ES“. Conrad würde das Böse mit seinen eigenen Waffen schlagen, kraft seiner Phantasie und auch kraft seiner Psyche. Vor allem mit Letzterer, die ihm in alltäglichen Angelegenheiten am meisten zu schaffen machte, begann er, sich nun wirklich alles einzubilden. Er glaubte, alles erreichen zu können. Die wilde Musik verlieh ihm Flügel. Sie stärkte ihn innerlich. Das Adrenalin strömte durch Conrads Körper.

„... Sex ist eine Schlacht, Liebe ist Krieg!!! Sex ist eine ...“

… doch halt! … Jede Metamorphose braucht auch eine Genese. …

2. Kapitel

Das Dilemma

Es begannen sich erneut dicke rote Flecken zu bilden, jedoch nur ganz sacht und nicht sonderlich sichtbar, wie es sonst der Fall war. In letzter Zeit zierten solche des Öfteren Conrad Wipps dürren Hals. Nicht größer als ein Zwei-Euro-Stück waren sie. Ein, zwei, manchmal auch drei unregelmäßige Flecken. Es sah aus, als hätte jemand ein Glas Rotwein verschüttet, nicht wie üblich auf einem weißen Tischtuch, sondern geradewegs an seiner rechten Halsseite. Als Nervositätsflecken bezeichnete man sie üblicherweise oder auch als allergische Reaktion auf irgendwen oder irgendwas. Manch einer sagte aber auch gute Durchblutung dazu. Conrad Wipps Kopf begann sich, nicht wie bei normalen Menschen gleichmäßig, sondern ruckhaft in die Blickrichtung zu bewegen, die sich genau entgegengesetzt zu dem Orte befand, von wo aus ihn einige Augenpaare penetrant anstarrten. Außerdem befand sich schon wieder oder immer noch ein mächtiger Kloß in seinem Hals, so dass er unaufhörlich schlucken musste.

Er, Conrad Wipp, hatte bestimmt schon sämtlichen Schleim, der den Rachenraum von der Nase her hinuntergekrochen war, in Richtung Speiseröhre befördert, um ihm dann mit der Macht seiner Magensäure im Magen den Garaus zu machen. Das glaubte er zumindest.

Desto mehr wunderte es ihn und das immer wieder, sobald der Prozess von vorn begann, wie ein Mensch derart schlucken musste, um seine Nervosität sichtlich zu überspielen, die sich eigentlich schon anderweitig Luft machte.

Zu guter Letzt bemerkte Conrad auch noch, wie seine linke Hand zu zittern begann. Die Hand, in der er die Reclam-Ausgabe von Wilhelm Raabes „Horacker“ hielt. Eigentlich eine gute Geschichte, aber im Moment konnte er ihr kein bisschen folgen.

„Das darf doch nicht wahr sein, jedes Mal dieselbe Tortur“, dachte Conrad und beugte sich leicht nach vorn. Dabei räusperte er sich verlegen und wechselte das kleine Buch in die andere, die rechte Hand. Durch jene Auflockerung der Sitzhaltung und den Wechsel von der einen in die andere Hand erhoffte er nur eines zu erreichen, nämlich, dass sein gestörter Organismus wieder Normalzustand erlangte.

Dass eine solche Situation nicht nur etwas mit Stress zu tun hatte, sondern auch unheimlich am Selbstbewusstsein eines Menschen kratzte, in erster Linie an seinem eigenen, wusste Conrad Wipp. Und er versuchte immer wieder vergeblich, seine Selbstbeherrschung zu bewahren. Es schien hoffnungslos.

Seit über einem Jahr hatte Conrad sich in eine seelische Einbahnstraße manövriert, aus der er einfach keinen Ausweg zu finden glaubte. Von Monat zu Monat schwand ihm die Sicherheit, sich auf sozialer Ebene zu behaupten, Kontakte zu knüpfen oder Gespräche zu führen, ohne dabei nervösen Anomalien ausgesetzt zu sein.

Einfache Kommunikation wollte ihm nicht mehr gelingen.

Seine Angst vor dem Versagen, seine Angst vor den anderen, vor dem Gegenüber, vor den Mitmenschen war riesengroß geworden. Die permanente Angst, vor ihnen als Trottel, als Dummschwätzer, als Idiot oder als hoffnungsloser Psycho dazustehen und auch so angesehen zu werden, beherrschte sein ganzes Verhalten in der Öffentlichkeit. Ja, selbst die einfachsten Gespräche, wie zum Beispiel das Bestellen dreier Briefmarken am Postschalter, waren von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Sein Selbstbewusstsein war hoffnungslos in den Keller gerutscht, und wenn er nicht aufpasste, dann würde es mit Sicherheit noch weiter sinken, wohin auch immer.

Es würde weiter abwärts gehen, tiefer hinab, Direktfahrkarte in die Hölle. Von Mephistopheles persönlich würde Conrad für eine derart verkorkste Seele bestimmt keinen Dank erhalten. Gerade noch so, ohne sofort als Neurotiker erkannt zu werden, konnte Conrad in einem Gespräch in einer vorübergehenden Begegnung kurze Fragen stellen oder sie beantworten. Bei Fragen, die er an andere stellte, hoffte er jedes Mal, dass diese ihm sofort beantwortet werden würden. Ohne großes Federlesen. Damit er schnellstens wieder verschwinden konnte. Raus aus der Situation, raus aus der Interaktion, raus aus einem sich anbahnenden Dilemma.

Wie zum Beispiel bei der einfachen Frage: „Wo geht’s denn hier bitte zur Kantstraße?” Die darauffolgende Antwort: „Sie gehen jetzt hier entlang, weiter geradeaus, dann links und dann befinden sie sich schon auf der Kantstraße.” „Vielen Dank!” „Bitte sehr.“ – Und weg war er. Das konnte ihm gerade noch so gelingen, das befand sich in einem Rahmen zumutbarer Kommunikation.

Dabei gab es durchaus Situationen, in denen er ruhig und gelassen blieb, in denen er souverän auftrat und sich hervorragend artikulierte. Er hätte glatt als Vertreter von bester rhetorischer Schulung fungieren können und jedem, den er einmal in der Mache hatte, eine Waschmaschine ans Bein quatschen können. Ohne Wenn und Aber, ohne jegliche negative Gedanken. Sogar als Politiker, als ein Staatsmann ohne Fehl und Tadel hätte er sich einer blendenden Agitation hingeben können. Nichts, aber auch gar nichts hätte ihn da erschüttert. Aber leider gab es auch die Tage, an denen sein Herz zur Höchstform auflief und der Puls alles nur Erdenkliche an seinem Körper erzittern ließ, insbesondere seine Hände. Es waren jene Tage, die schon am Morgen schlecht anfingen. Durch einen derart schlechten Start in den Tag glaubte Conrad, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sich komplett alle negativen Dinge, die für diesen Tag in die Welt geworfen wurden, an seine und nur an seine Fersen heften würden. Genau diese Tage ließen ihn immer tiefer in den Sumpf der Verzweiflung und des Selbsthasses stürzen. Sie gesellten sich zu den anderen schlechten Tagen und ließen das Fass stets voller werden, bis es irgendwann sicherlich überlief.

Es gab aber auch diese anderen, die lebenswerten Tage, an denen es ihm gut ging. Er glaubte dann sogar, dass er alles psychisch Böse, all das, was ihn herunterzog, was ihm wie eine Krankheit vorkam, was nach seiner Überzeugung nur eine seelische Krankheit sein konnte, dass er all das hinter sich gelassen hatte. Die strahlende Zukunft vor Augen war er sich sicher, neue Pfade betreten zu haben und besseren Zeiten entgegenzutreten. Er stand morgens auf und war voll guter Laune. Die Nacht hatte ihre heilende Wirkung auf seine ach so gestresste Seele vollzogen und die zum Bersten freigegebenen Nerven waren wieder beruhigt.

Sein Tatendrang schien fast unerschöpflich zu sein. Auch der Muntermacher-Tee schmeckte ihm über alle Maßen gut und er verbrannte sich an ihm auch nicht die Zunge, die ihm in so manchen Gesprächen, die er führte, wie ein lustloser Regenwurm vorkam.

An die darauffolgenden Stunden und die Gespräche, in die er dann geriet, schloss ein exzellenter Akt der öffentlichen Kommunikation.

Eine hervorragende und beispielhafte Interaktion von Mensch zu Mensch. Die ihn ständige begleitende Paranoia, von Hunderten von Augenpaaren gemustert zu werden, war in keinem seiner Gedankengänge anzutreffen und er schien ein hochwertiges, durchschnittliches Individuum der Gesellschaft zu sein. Ja, fast perfekt. Genau an solchen Tagen gab es urplötzlich, wie aus heiterem Himmel, einen Blitz, der in ihm einschlug und der die schöne Zeit wie bei einem Foto einfror, um einer neuen Zeit Platz zu machen. Conrad fand sich dann blitzartig in einer Situation wieder, die ihn aller positiven Energien und jeglicher qualitativen Lebensgefühle beraubte, die er bis dahin erfahren hatte.

Eine alte unliebsame Maschinerie meldete sich wieder zurück und brachte ihn näher an den Rand des Wahnsinns.

Immer mehr fühlte er sich zu dem Gedanken hingezogen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Schluss mit all dem! Es war zum Heulen.

Situative Anomalien

Während Conrad sich auf seine Umwelt konzentrierte und nur noch so tat, als würde er in Wilhelm Raabes „Horacker” schmökern, flehte er innerlich den fahrenden Zug an, er solle doch etwas schneller fahren.

Schnell, schneller – ganz schnell! Hin zur nächsten Bahnstation, am besten mit Überschallgeschwindigkeit. Einzig und allein das nächste Ziel war jetzt für ihn ausschlaggebend.

Nur dort würde er auf unsagbare Weise Erlösung von seiner Qual finden.

Erst beim nächsten Halt des Zuges, da war sich Conrad ziemlich sicher, würde sich die bestehende Situation entschärfen.

„Die Karten werden neu gemischt“, dachte er, „das ist sicherlich der früheste Zeitpunkt für eine Veränderung im Abteil.“ Bestimmt würden einige Mitreisende aussteigen. „Sie müssen einfach aussteigen“, schwatzte Conrads inneres Ich. „Oder ich steige aus.“ Aber den Gedanken verwarf er gleich wieder. Er hatte keine Lust deswegen noch mehr Zeit zu vertrödeln, nur weil er sich nicht unter Kontrolle hatte und dadurch auf den nächsten Zug warten musste. „Oder es kommt jemand Neues hinzu, jemand, der auffällt und alle Blicke auf sich zieht. Alle anderen starren dann ihn weiter an, … anstatt mich.“ Er musterte nur flüchtig seine Mitmenschen im Abteil und schluckte erneut eine dicken Kloß hinunter, der ihm neuerlich im Hals stecken zu bleiben drohte.

„So ein Quatsch“, ranzte er sich selbst mit Nachdruck an. „Jetzt reiß dich zusammen! Was gehen dich die anderen Leute an? Sollen sie doch glotzen. Sollen sie nur.“ Als er diesen Gedanken beendete, hätte er beinahe für jedermann sichtbar mit dem Kopf geschüttelt. Starr verharrte er in der Haltung, die er inne hatte, glaubte aber sich leicht zu entkrampfen. Entspannte er sich aber wirklich? Jetzt und hier?

Nein. Nicht richtig. Während der Zug durch die schöne Elblandschaft raste, getraute sich Conrad bis zum nächsten Halt nicht nach oben, nicht nach unten, nicht nach rechts, nicht nach links zu schauen. Geschweige denn, jemanden im Abteil direkt in die Augen zu sehen. Seine Augen fixierten die 138. Seite des Büchleins in seiner Hand und seine Gedanken spielten Pingpong. Conrad wollte oder konnte das 17. Kapitel des Buches einfach nicht beenden, obwohl er das Ende schon auf der gegenüberliegenden Seite ausmachen konnte.

„Lass die Leute Leute sein. Lass sie! ... Konzentriere dich, Conrad ... Lies!“

Er wusste natürlich, welche Anomalien sein Körper in diesem Moment zeigte, und er verdrehte genervt die Augen. Dabei griff er sich an die Schläfen und begann, sie leicht zu massieren. Mit dieser Geste wollte er sich ablenken und die anderen im Abteil dazu bewegen, mit ihren Augen einen anderen Fixpunkt zu suchen. Falls sie ihn überhaupt noch ansahen? Er wusste es ja nicht. Sein Blick haftete stur auf Seite 138. Nur ihre Umrisse nahm er aus den Augenwinkeln noch wahr, und aufzublicken, um sich zu vergewissern, dass er immer noch beobachtet wurde, traute er sich nicht.

„Ich könnte ja auch zurückglotzen“, dachte er und fühlte in sich ein wenig angestaute Aggressivität.

„Aber nein. Dann wäre ich ja wie sie. Außerdem, wie sähe das überhaupt aus? So mit wild stierenden Augäpfeln. Ich würde damit nur Öl ins Feuer der Aufmerksamkeit gießen.“

Er fand eine Alternative: sich angestrengt an den Schläfen reiben. Das sollte bedeuten: Conrad ist ein gestresster Mensch. Der Mensch, der nur noch eines nötig hat, nämlich Schlaf und Ruhe zu finden. Als so einen Mitmenschen wollte er sich offensichtlich ausgeben. Seiner Meinung nach musste jeder, der ihn in dieser Situation zu analysieren begann, genau zu dieser Erkenntnis gelangen und es als gegeben hinnehmen. Stress kannte ja nun wirklich jeder, und dass dieser sonderbare Zustände und Reaktionen hervorrief, wusste auch jeder.

Deswegen müssten alle, wie er sich ausmalte, die ihn ansahen und die das erkannten, dem ganzen Gebaren keine übermäßige Bedeutung mehr beimessen. Hätte man ihn vorher etwas komisch beäugt, würde er dadurch wieder Rehabilitierung erlangen. Seine Erscheinung stand somit wieder in normalem Lichte.

Aber genauso gut hätte Conrad sich leicht nach hinten lehnen und seinen Augen schließen können. Bei dieser Handlung wäre wesentlich mehr Zeit vorhanden gewesen, um zum körperlichen wie seelischen Normalzustand zurückzukehren. Die Augen wären verschlossen geblieben, so lange, wie er es für nötig gehalten hätte. Conrad wäre ein normaler Schlafender gewesen. So aber waren es nur wenige Sekunden, die er gewann. Jene Sekunden, die er zum Massieren seiner Schläfen benötigte. Viel zu wenig.

Eine längst entdeckte Erkenntnis durchfuhr ihn plötzlich und sie lautete: Auf eine Aktion folgt die nächste. Mit sehr viel Mut überwand er seine neurotische Paranoia, schaute auf die Uhr, obwohl er wusste, wie spät es war, und verstaute anschließend sein Reclam-Heftchen.

Auf die Uhr zu sehen, war ein guter Einfall, dafür dankte er sich selbst. Im gleichen Atemzug stand er auf und klemmte seine Tasche unter den Arm. Zielgerichtet stieg er die Treppen des oberen Bahnabteils hinunter und verließ den Waggon durch die automatische Verbindungstür.

In einem der vorderen Waggons setzte er sich dann auf einen freien Platz am Fenster. In dem Waggon, in dem er sich jetzt befand, entspannte sich Conrad erstmalig wieder komplett. Das Abteil führte wesentlich weniger Personen mit sich. Alle Anwesenden waren, was Conrad am besten gefiel, auf die eine oder andere Art und Weise mit sich selbst beschäftigt. Sie schliefen, sie lasen oder schauten einfach nur aus dem Fenster. Niemand glotzte ihn mehr penetrant an.

Jaahhh! – Hier fühlte Conrad Wipp sich wohl.

Hier war seine Seele frei von jeglichen abnormalen Ängsten, frei von seinen quälenden Gedanken sowie von der daraus erwachsenden Paranoia, die ihn, öfters als ihm lieb war, in solch harmlosen Situationen ereilte. Diesen Verfolgungswahn hatte er jetzt in einem der anderen Waggons zurückgelassen.

„Soll sich das doch ein anderer aufladen“, dachte er und wurde innerlich so richtig ruhig, ja regelrecht gelassen.

Er fühlte sich von allem frei.

Auch schien die Luft hier besser zu sein – viel besser. Sauberer, reiner und gemütlicher. Angehauchte Luft voll entspannter Atmosphäre, voll von einer besonderen Wärme, die auch jene längst herbeiersehnte Sicherheit just in diesem Moment für ihn zurückbrachte. Das zumindest bildete Conrad sich ein. Das fühlte er wahrhaftig. Nicht ohne Grund setzte er sich an eines der Fenster, natürlich in Fahrtrichtung, denn so konnte er die vorüberziehende Landschaft erblicken und detailliert beobachten, sie aufsaugen und in seinem Geiste abspeichern. Jetzt war er der Beobachter. Der einzige Gedanke, den er dabei an die vorhergegangene Situation verschwendete, war in Form einer sich selbst gestellten Frage, die er sich auch gleich unmittelbar beantwortete:

„Was würde wohl einer der Menschen aus dem anderen Abteil denken, der ihm vorhin noch direkt gegenüber saß, ihn aber jetzt und hier wieder erspähte, … wenn er denn hier durchkäme? … Was würde er denken? Was wohl?“

Ach was, konstatierte er, es gibt so viele Möglichkeiten, die sich dieser oder jener Bahnpassagier denken könnte, warum ich jetzt hier und nicht mehr dort verweile. So viele Varianten der Erklärung, aber … aber man muss ja immer mit der Dummheit der anderen Leute rechnen.

3. Kapitel

Todessehnsucht

In der Nacht regnete es. Aber nicht nur das, auch Blitz und Donner wechselten sich in einem einmaligen Naturschauspiel miteinander ab und erhellten in kurzen Intervallen das ganze Firmament.

Conrad stand in Shorts am weit offenen Fenster. Er hatte gerade mal zwei Stunden geschlafen, als er aus einem Albtraum erwachte. Er wollte sich gerade wieder herumdrehen und weiterschlafen, wie er es sonst des Nachts tat, wenn er wach wurde, als ein Blitz derart heftig neben seinem Fenster einschlug, so dass er vollends wach war. Wie eine Bombe, die in unmittelbarer Nähe explodierte, krachte es an der Hausfront. Der Schreck fuhr Conrad durch alle Glieder. Elektrisiert lag er da, wartete ab und erhob sich erst nach einer Weile vom Bett. Jetzt war er hellwach, so hell und klar wie die Kraft der Blitze, wenn sie für eine Millisekunde die Nacht zum Tag machen und Mutter Natur dadurch vorzeitig zum Leben erwacht. Zumindest Conrad war erwacht.

Fasziniert lauschte er dem Regen. Im Nachhinein wunderte er sich, dass das Haus noch in seinen Grundfesten stand. Weitere Blitze erhellten den Nachthimmel wieder und wieder. In Gedanken ließ er seinen Traum Revue passieren. Er hatte es irgendwie schon immer befürchtet. Seine täglichen Ängste hatten sich letztendlich in seinen Träumen eingenistet und ließen ihm selbst im Schlaf keine Ruhe. Es musste ja irgendwann so weit kommen, dass jene Ängste vor dem ständigen Versagen, vor den peinlichen Ausrutschern in der Öffentlichkeit, all jene Ängste, die ihn scheitern, die ihn nicht als perfekt gelten ließen, ihn heimsuchten. Er spürte noch ihre Nachwehen vom Albtraum im Geiste.

Zwar konnte Conrad nicht weiterschlafen, dennoch war er nach dem ersten Schreck froh, dass ihn der Mörderblitz aus seinem Albtraum herausgerissen hatte.

Die Ängste waren erst einmal verschwunden. Denn hier in seiner Wohnung, hier war er gegenwärtig allein. Hier konnten seine Ängste ihm nichts anhaben. Nicht direkt. Aber im Traum bestand die Möglichkeit, überall und nirgends zu sein. Dort wäre er unweigerlich allen Szenarien ausgesetzt, die sein Gehirn hervorkramte und das Unterbewusstsein als unangenehmen Film zusammenstellte.

Was soll ein Mensch auf der Welt noch erleiden, wenn ihm die eigene Psyche keine Erholung gönnt? Wenn die Ängste, die in jedem Menschen wohnen, einem keine Pause, keine Ruhe lassen? Wenn keine Zeit mehr zur Verfügung steht, um dem Dasein die positiven Dinge des Lebens zu entreißen; weil diese ständig wie von einem Schleier bedeckt und von dunkler Hand festgehalten werden? Was nur? Was soll Conrad noch erleiden, wenn er langsam, aber sicher zuerst das Reden und dann das richtige Atmen verlernt?

„Was, was, was ...?” Es spukten abartige Bilder in Conrads Kopf herum und er hätte in diesem Moment, während die Naturgewalten ihm die Nichtigkeit seiner Probleme demonstrierten, ein Buch mit zehn, zwanzig oder noch mehr Kapiteln schreiben können, in denen er das Leben, sein Leben, auf so unterschiedliche und vielfältige Art und Weise, wie es nur möglich war, enden lassen könnte. Er grübelte nach.

Was wäre wohl der beste, der leichteste und schmerzloseste Abgang? Er grübelte immer noch. Ah, ein solcher, wie es Klaus Mann im Film zelebrierte. Ja, der wäre gut! Ein weißer Anzug, ohne Falten, dazu eine passende Krawatte und eine geschlossene Tür, damit nichts schiefgeht. Zum Schluss ein paar letzte Gedanken und die richtigen Tabletten. Dann behutsam auf das unberührte Bett gelegt und dem Unvermeidlichen entgegentreten. Dem Tod entgegen schlummern. Ja, das wäre mutig, wenn nicht gar heroisch. Zu sterben wie Klaus Mann, selber entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, um vom Zug des Lebens abzuspringen. Das wäre ein echtes Zeugnis von großer Persönlichkeit. All sein Leiden hätte ein Ende.

Doch ein solcher Typ Mensch war er nicht. Conrad würde davon schreiben, mehr nicht. Nein, er würde bis zum Schluss warten und dann gehen, wenn es für ihn wirklich bestimmt war. Ob nun eher oder später, ein Selbstmord kam nicht in Frage. Conrad erhob die Hände wie zum Gebet. Nein. Eigentlich erhob er sie zum Blitz, der am nächtlichen Himmel in tausend Adern verlief. Er verspürte einen seltsam obskuren Wunsch in sich aufkommen. Möge doch der mächtige Blitz zwischen diesen Fensterrahmen einschlagen. „In mich“, schrie er und lehnte sich aus dem Fenster heraus. Die Regentropfen prasselten auf ihn hernieder. Möge er doch einschlagen und sich in seinem Geist entladen, ihn befreien von all den schlechten Gedanken, den ständigen Ängsten.

„In mich“, wiederholte er lauthals schreiend, „in mich, du verdammtes Gewitter! Zeige mir, was Macht bedeutet.

Zeige mir, wie klein ich bin, wie scheißklein! Befreie mich!“

Conrad genoss es, dass der Regen seinen Kopf kühlte. Doch er wollte mehr. Er zog sich vom Fenster zurück und lief geradewegs durch das Schlafzimmer, weiter durch die Wohnstube, direkt auf den Balkon.

„Zeig mir, wer ich bin“, schrie er erneut, „und zeig ihnen, wer sie sind! Yeah! Zeig den Menschen, wer sie sind! Zeig ihnen wie klein sie sind.“

Conrad tanzte im Regen.

Erleichtert, unendlich frei und klitschnass kehrte er in seine Wohnstube zurück. Holte ein sauberes Handtuch aus dem Schrank, wechselte die nasse Unterhose und setzte sich an seinen Laptop.

Während Conrads Gesicht ein über alle Dinge erhabenes Grinsen zierte, legte er, nachdem der Computer hochgefahren war, die Finger auf die Tastatur und begann zu schreiben. Das Klackern der Tasten hörte sich an wie ein etwas anderes Konzert. Es hörte sich trotz des monotonen Klanges überaus bewegt und kreativ inspiriert an. Dafür standen die Buchstaben und Wörter auf dem Bildschirm, die in ihrem Transformationslauf vom Geist, über die Finger und über die Tastatur hinein in die elektronische Datenbank flossen.

4. Kapitel

Draußen im Leben

Der ganze Tag hatte sich für Conrads Verständnis arg in die Länge gezogen. Petrus schickte in unterschiedlichen Abständen kleine und große Nieselschauer vom Himmel. Conrad war sich fast sicher, dass selbst der Wettergott Petrus in der Laune, wie er das Wetter präsentierte, mit sich selbst im Zwiespalt sein musste. Die Tütensuppe, Gemüsereis und Erbsen, die er zu Abend gegessen hatte, lag ihm wie ein Stein im Magen, so dass er sich träge und gelangweilt im Sessel herumfläzte.

Der Fernseher lief und zeigte bewegte bunte Bilder. Wie jeden Abend flimmerten die aktuellsten Nachrichten über die Mattscheibe. Meistens solche, die der Produzent gern spektakulärer, schockierender und grausamer gehabt hätte.

„Mehr Blut, mehr Blut. Ich brauche mehr Blut!“, hatten Kamerateam und Journalisten bestimmt schon zu Genüge vom Arbeitgeber gehört. Es wurde von Bürgerkriegen, vom Hunger in der Dritten Welt, von erneuten Anschlägen in Nahost und auch von sich gegenseitig beschimpfenden Politikern berichtet und am Ende stand das Wetter; mitunter auch die Lottozahlen. Die Politiker im Parlament konnte man als Zuschauer nur noch hassen, denn bei aller Kontroverse vergaßen die meisten von ihnen, warum sie eigentlich gewählt worden waren.

Ihre eigentliche Berufung schien darin zu liegen, genügend Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften, Macht zu festigen und auszubauen, um gleichzeitig mehrere Familien des Typs Normalverbraucher vom sicheren Existenzminimum weg zu katapultieren. Weiter nach unten. Immer weiter, bis unter die soziale Hängematte. Hartz IV trotz Arbeit - war das der Sinn von Reformen und finanzieller Gerechtigkeit? So viel Gehalt, so viele Vergünstigungen für eine Person, von den Managern in der Wirtschaft ganz zu schweigen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.

Conrads Gedanken kreisten jedoch nur noch um das eine Thema: Wie sollte er sich wieder in den Griff bekommen? Wie nur?

Ein stinknormales Leben führen, wie jeder stinknormale Mensch. Wie sollte er sich seiner Mitmenschen bewusst werden und sie, sowie sich selbst, nicht so wichtig nehmen?

Sich selbst zu nehmen, wie man ist; mit all den Macken, mit all seinen Fehlern und den daraus folgenden Irritationen und sonderbaren Situationen, die das Leben erst lebenswert gestalten, ist doch die richtige Einstellung. Sie, die Menschen, waren doch sein Gegenstand. Sein Brot zum Leben. Als Schriftsteller musste er sie doch beobachten, musste wissen, wie sie sich gebärden, wie sie gingen, weinten, feierten, aßen, wie sie sich liebten. Ihnen konnte er sich doch nicht entziehen, nicht auf Dauer. Er wollte doch ihre Gestiken analysieren, ihre Gedanken und Handlungen auseinandernehmen, ihre eigene und spezifische Art des Lebens verstehen.

Er musste sie doch beobachten und ihnen Toleranz entgegenbringen. Heimlich beobachten und erneute Toleranz zeigen; immer so fort, bis er tiefer in deren Gedankenwelt vordringen konnte und dem Sinn des Lebens, unser aller Lebens, näher kam. Bei seinen täglichen Beobachtungen erkannte er sehr schnell die kleinen und großen Fehler, die dem Menschen inne wohnten und so manch spezielle Eigenschaft, die den typischen Charakter einer Person formte. Trotz allem tolerierte er jeden einzelnen. Er gab den Menschen immer eine Chance. Wie es sich für einen aufgeklärten Geist gehört. Aber an sich selbst, an seiner eigenen Person, da wollte oder konnte er nichts tolerieren. Da durfte kein Fehler auftauchen. Er musste perfekt sein! Er war es aber nicht. Conrad war genauso wenig perfekt wie die anderen. Wie die Menschen, die er beobachtete. Wie jene, die für ihn das Brot und Wasser zum Leben bedeuteten. Sie waren es, die das Leben bedienten. Aus ihnen, aus den Menschen, aus deren Leben zog er den Stoff für seine Geschichten. Doch sie machten ihm zunehmend Angst, die Menschen. Dies war eine ganz neue Erfahrung für Conrad. Nicht er, der Schriftsteller, der alle Fäden in der Hand hielt, der den Verlauf einer Geschichte beeinflusste und steuerte, der an den Fäden seiner Marionetten zog, die ihm willenlos gehorchten, nicht er war Herr über sie, sondern sie waren es über ihn.

Conrad streckte seine Arme in die Höhe, ließ sie langsam und gerade nach vorn fallen und blickte auf seine Hände.

Zitterten die etwa, fragte seine innere Stimme. Oder sind sie ganz normal? Ganz ruhig. Wie es sich gehört. Er konzentrierte sich und starrte wie hypnotisiert auf sie. Es ist wahr, sie zitterten. Nein, das ist nur der Puls.

Gott sei Dank. Nur der Puls. Da war er sich sicher. Es konnte nur der Puls sein. Nur ein natürliches Zittern war es.

„Eigentlich sind sie wirklich ganz ruhig“, dachte er, warum sollten sie auch zittern, warum auch? Schließlich befand er sich ja in seiner Wohnung, in seiner gemütlichen Höhle, in seinem friedlichen Revier. Fern ab von jeglicher Konfrontation mit den fordernden, gestressten und hektischen Menschen seiner Zeit. Aber dennoch! Hier, in seinem alleinigen Revier, in seinen eigenen vier Wänden, auch hier ereilten ihn derart an den Nerven zerrende Gefühle, die er nicht verstand. Wo kamen sie her? Warum ereilten sie ihn auch hier?

Von außen, wie auch von innen schien ihn etwas, irgendetwas einzuengen. Engegefühle und Ängste also auch hier, wo er eigentlich immer sicher war. Selbst in seiner Höhle, in seinem Rückzugsgebiet, wo er sich von allem regenerierte, selbst hier erlangten ihn klaustrophobische Gefühle, die in ihm den Gedanken an Flucht generierten. Der Vergleich mit einem Gefängnis war nur allzu real, als dass er darüber hätte lachen können. Mehr und mehr vereinnahmten ihn nun auch seine eigenen vier Wände.

„Wie schrecklich“, dachte Conrad und lief mit starker innerer Anspannung hin und her. Ähnlich wie ein wilder Löwe, der sich frisch in Gefangenschaft befand, und sein Los des Schicksals noch längst nicht akzeptierte.

Es musste sich was ändern!

Im Rotlicht Unterwegs

„Alter Schwede! Hat die vielleicht einen Arsch“, schwärmte Fabian in voller Bewunderung und stieß Conrad, der links von ihm saß, in die Seite. Fabians Gesicht, sein Körper, seine ganzen Sinne deuteten darauf hin, dass er sich in höchster Ekstase sexueller Begierde befand. Seine Empfänglichkeit für die erotischen Signale, die von den tanzenden Damen ausgingen, brachte ihn dazu, sich wild grölend zu gebärden.

Conrad sagte zwar nichts, fand aber Fabians Benehmen ziemlich peinlich, wenn auch verständlich.

Etwas gelangweilt saß er inmitten seiner Kumpels und rauchte. Das Striplokal, in dem sie sich befanden, war zu Anfang schlecht besucht. Nur Wenige, weiter hinten in den dunklen Ecken, schauten gebannt den tanzenden Frauen zu.

Das änderte sich aber schon bald. Der kleine Saal füllte sich nach und nach. Wie ein Anfänger rauchte Conrad seine Zigarette. Die Hand, in der er sie hielt, zitterte leicht. Wohl auch aus dem Grund, weil er glaubte, von allen anderen um ihn herum und vor allen von den Frauen beobachtet zu werden. Ja, es gab auch Frauen hier, die sicherlich ihre Gründe und Wünsche hatten ebenso hier zu sein wie die Männer. Er bildete sich ein, dass sie ihn anstarrten und den genauen Verlauf seiner Zigarette zum Mund verfolgten. Dabei starrten die Männer, die den größten Teil des Publikums ausmachten, hauptsächlich auf die halb oder völlig nackten Körper der Tänzerinnen, die in zeitlich geregelten Abständen eine Performance nach der anderen darboten.

In diesem Lokal gab es sie, die Kunst der Verführung, im höchsten Grade professionell. Hier konnte jeder, der Lust dazu hatte, einen ästhetischen Striptease in seiner Vollendung sehen und sich daran laben.

Die Frauen unter den Gästen des Etablissements machten Conrad nervös. Er wollte nicht, dass sie ihn hier sahen. Was mussten sie wohl über ihn denken, zumal zwei seiner Kumpels, Fabian und Tim, sich wie zwei notgeile Lackaffen benahmen. Klar, seine Freunde steckten den Tänzerinnen auch das meiste Geld zu, doch etwas zurückhaltender hätten sie sich ruhig benehmen können. Zumindest hielten sie sich so weit zurück, dass sie ihre Geilheit nicht mit obszönen Worten unterstrichen, die sie womöglich noch lauthals den Stripperinnen entgegenwarfen. Noch nicht jedenfalls.

„Hey Conny“, meinte Tim, der gerade das Bierglas abstellte und rülpste, „gefällt dir die Puppe nicht?“

„Doch, doch, aber ich warte auf Anita Sherrow“, meinte Conrad.

„Ist das nicht die, mit der du mal ...“

„Genau die. Und nenn mich gefälligst nicht Conny“, ließ er etwas beleidigt verlautbaren.

„Seit wann strippt die eigentlich wieder hier? Ich denke, sie hat vor einem Jahr damit aufgehört“, meinte Fabian zu wissen, der sich in das Gespräch mit einklinkte.

Währenddessen flirtete Karsten, rechts neben ihm, mit einer der Bedienungen. Die Frauen, die hier bedienten, trugen unverhältnismäßig kurze Röckchen. Äußerst kurz. So, dass durch den geringen Stoffanteil alle erotischen Fragen in Bezug auf die hinteren Rundungen beantwortet werden konnten. Der Stringtanga, der beide Wölbungen davon abhielt auf den Boden zu fallen, lugte mal mehr und mal weniger provozierend hervor. „Eine sehr sinnvolle Erfindung, diese Tangas“, hatte Karsten zu Beginn festgestellt. Anscheinend hatte er die ihm zur Seite stehende Bedienung so sehr bezirzt oder gut bezahlt, dass sie ihm gestattete, da zu tätscheln, wo Conrads Augen gerade verweilten. Was sie fokussierten, war ohne Frage auch für ihn eine Augenweide.

Da gab es nicht einen Deut dran zu rütteln, diese Bedienung hatte wirklich einen überaus knackigen Po.

„Was weiß ich“, antwortete Conrad und ohne seiner zittrigen Hand weiter Beachtung zu schenken, befand er sich mitten in einem ungezwungenen Gespräch mit seinen Kumpanen.

„Ich dachte, du wärst im Bilde, schließlich hattest du mal was mit ihr“, wiederholte Tim.

„Hatte, die Betonung liegt auf hatte. Das war einmal. Was hat das schon zu sagen? Ich wusste bis vor wenigen Minuten auch nicht, dass sie heute hier ist. Seht ihr, da vorn ...“, er zeigte zum Eingang des Lokals, wo sich eine digitale Leuchttafel befand, über deren Anzeige die kreierten Buchstaben in einem fast nicht lesbaren Tempo wie bei einem News-Ticker flimmerten. Sie zeigte den Gästen im Lokal an, wer, wie lange und wann heute hier strippt. „Da steht es. Alle Namen der Frauen, die heute auftreten. Könnt ihr nicht lesen?“

„Oh Mann, bin ich blind!“ Tim schlug sich an den Kopf. „Und ich dachte, da läuft wieder was.“

„Sag mal? Für wen hältst du mich eigentlich? Denkst du etwa, ich würde meine Freundin strippen lassen?“

„Damals war es dir egal“, gab Fabian von sich und schaute dabei wie gebannt auf die Bühne direkt vor ihm, auf der sich die Stripperin gerade den Büstenhalter öffnete.

„Damals war auch alles anders. Das waren meine Hü-und-Hot-Zeiten. Ich hatte mal da eine und mal dort. Außerdem war ich nie richtig mit ihr zusammen gewesen. Wer erzählt eigentlich so etwas? Ich kann mir gut und gern vorstellen, dass sie selbst so ein Gerücht in die Welt gesetzt hat“, erklärte Conrad.

„Aber nach dir hat sie aufgehört zu strippen und du warst bestimmt der Grund dafür.“ Fabian sah in Conrads ungläubige Miene. „Oder etwa nicht?“

„Davon weiß ich nichts.“ Conrad zuckte mit den Schultern, sah auf sein schales Bier und griff danach.

„Egal“, meinte Tim, der wie Fabian das Finale der blonden Stripperin vor ihm kaum erwarten konnte. Bevor sie endgültig alle Hüllen fallen ließ, gab sie sich alle Mühe, um ihnen noch ein paar Scheinchen zu entlocken. Jene künstliche Währung, die am Eingangsbereich bei einem weiteren Türsteher von realen Euro in lokales Spielgeld – den Strip Euro – umgetauscht wurde. So hatten die Männer beim Wechselkurs für 10 oder 20 Euro mehr Scheine in der Hand und mehr Möglichkeiten, den Damen etwas zuzustecken als mit zwei Fünfer-Scheinen bei 10 Euro. Einen prozentualen Anteil am Wert des künstlichen Geldes bekamen die Stripperinnen am Ende des Arbeitstages cash ausgezahlt. Viel Erfolg jedenfalls schien die Dame bei den Jungs nicht zu haben. Zusammen warteten die Freunde darauf, dass sie sich endlich komplett nackt auszog, ohne ihr noch etwas zuzustecken.

„Yeah, Puppe! Zeig’s mir! Mach dich nackig“, feuerte Fabian sie an, erhielt aber für die plumpen Sprüche nur missbilligende Blicke von ihr. „Scheint aber keine Professionelle zu sein“, war daraufhin seine Reaktion.

„Tja, ohne Moos nix los“, merkte Karsten an, „da musst du ihr schon was zustecken, wenn es schneller gehen soll. Und das Lächeln fällt ihr dann bestimmt auch nicht mehr so schwer.“ Karsten grinste etwas debil zu Fabian und genehmigte sich einen kräftigen Schluck seines Bieres. Tim und Conrad taten es ihm gleich. Irgendwie hatte Conrad es gewusst oder zumindest geahnt, dass der Abend zu Hause keine besonderen Höhepunkte mehr aufweisen würde. Nur weil er seine Freunde einmal wiedersehen wollte und etwas Ablenkung nötig hatte, nur aus diesem einzigen Grund verließ er seine gemütliche Wohnstube. Gegen 21 Uhr hatte es an seiner Wohnungstür geklingelt. Tim, Karsten und Fabian bettelten ihn an, doch mitzukommen. Sie hatten ihn regelrecht angefleht, weil er sich anfänglich sichtlich gegen einen Ausflug sträubte. Als er sich dann an seinen Entschluss erinnerte, dass sich etwas ändern müsse, zog er sich an und schlenderte mit den Freunden nach unten auf die Straße, wo schon das Auto wartete. Zuvor steckte er sich noch seine Schachtel Zigaretten und etwas Geld ein und ab ging es in die naheliegende Großstadt.

Wie die Verrückten waren sie über die Landstraße gerast, doch getraut etwas zu sagen, hatte sich Conrad nicht.

Wollte er auch nicht. Es war ihm egal. Alles war ihm egal. Heil zurückgekehrt waren sie immer wieder und davon ging er auch dieses Mal aus.

Während der ganzen Fahrt hatte Conrad wenig von sich erzählt. Da er seine Freunde schon eine ganze Weile aus den Augen verloren hatte, spürte er, just auf jener Fahrt entlang der Landstraße, erneut eine neurotische Scheu vor dem größeren Gespräch. „Was ist denn das“, fragte er sich selbst, „wieso möchte ich nicht einmal ein Gespräch von Mann zu Mann, von Kumpel zu Kumpel führen? Das kann doch nicht wahr sein, jetzt mach’s Maul auf und rede, wenn du gefragt wirst“, befehligte er sich selbst.

Zu Beginn der Fahrt schwieg er lieber vor sich hin, als große Geschichten zu erzählen.

Die anschließende Berichterstattung, was er in letzter Zeit so gemacht hätte und wie es ihm so ginge, fiel ihm schwer.

Dabei waren es doch seine Freunde aus alter Zeit, die mit ihm im Auto saßen. Sie kannten ihn doch, sie wussten, wer und wie er war. Sie würden Conrad, den alten Aufreißer, der er einmal war, den Phantasten, den „Schriftsteller“, wie sie ihn des Öfteren nannten, neben der Verweiblichung seines Namens - „Conny“ - sie würden ihn doch nicht für blöd hinstellen. Ach wo, doch nicht ihren alten Kumpan und Freund Conrad Wipp. Tim, Karsten und Fabian kannten doch seinen Charakter. Bei alten Freunden ist so etwas auch nicht verwunderlich und erst gar nicht der Rede wert und doch ergriffen Conrads alt vertraute Ängste und Gedanken seinen Geist und Körper von neuem. Wobei die Anomalien, wie zum Beispiel ein plötzlich hochroter Kopf oder all die anderen, die sein Körper zu zeigen fähig war, und jene, die stets seinen inneren Zustand verrieten, im Dunkeln der Nacht und erst recht nicht in der Schwärze des Wagens zu sehen waren. Nicht für die Mitfahrer – seine besten Freunde, für niemanden. Keiner von ihnen hätte diese Anomalien gesehen. Nichts dergleichen hätte ihn verraten, so wie es schlecht formulierte Worte und Atemaussetzer durch diverse Klöße im Hals in einem Gespräch getan hätten.