Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Aus der Laudatio der VONTOBEL-STIFTUNG, Zürich, gehalten anlässlich der Preisverleihung für "...des Lied ich sing'", den vorliegenden Roman: "Gerd Pfeifer erzählt den Aufstieg eines charakterarmen Profiteurs spannend und mit hoher Formulierungs- und Gestaltungskunst. Behend bewegt sich der Opportunist, Lebenskünstler und Schwerathlet Georg Schäfer durch die deutsche Vorkriegs- und Kriegszeit. Er läuft bei den Nationalsozialisten mit, obwohl ihn Politik innerlich wenig angeht. Aber es dient dem Geschäft. Auch bei den Frauen hat er Glück. Die Biographie dieses anpasserischen, keineswegs simplen Protagonisten, der sich auch dem Kriegsdienst erfolgreich zu entziehen weiss, lässt die Anfänge der Judenverfolgung und die Zeitstimmung auf subtile Weise erkennen. Zu Wort kommt später auch die Stimme eines alten, illusionslos zurückblickenden Mannes. Dabei versteht es Gerd Pfeifer, die verschiedenen Zeitebenen dieser fesselnden Schelmengeschichte virtuos zu verbinden."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 780

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

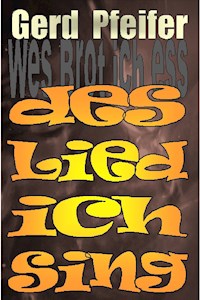

Gerd Pfeifer

...des Lied ich sing'

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Aus der Laudatio, gehalten anlässlich der Preisverleihung der Vontobel-Stiftung, Zürich, für …des Lied ich sing‘:

Da ist der tief verschneite Feldweg

Der alte Mann lehnt sich – Stunden später – aufatmend in seinen Sessel zurück.

Der alte Mann am Frühstückstisch

Der alte Mann sitzt an seinem Schreibtisch

Der alte Mann,

Der alte Mann liegt in seiner Badewanne

Der alte Mann steigt aus der Wanne

Der alte Mann steigt langsam

Der alte Mann begleitet Stapelfeld an die Haustür

Der alte Mann sitzt in seinem Arbeitszimmer

Der alte Mann hat sich ins Wohnzimmer gesetzt

Der alte Mann steht im Ankleideraum

Der alte Mann steht in einer Traube von Menschen

Der alte Mann sitzt an seinem Schreibtisch

Der alte Mann hat seine Brille aufgesetzt

Der alte Mann sitzt an seinem Schreibtisch

Der alte Mann sitzt noch immer reglos hinter seinem Schreibtisch

Der alte Mann klingelt ungeduldig nach der Peters

Der alte Mann liest den neuen Redetext in Raten

Der alte Mann sitzt reglos

Der alte Mann steht immer noch am Fenster seines Büros

Der alte Mann wendet sich

Der alte Mann setzt sich doch noch an seinen Schreibtisch

Der alte Mann sitzt zusammengesunken

Der alte Mann war in seinem Sessel

Der alte Mann sitzt am kleinen Esstisch,

Der alte Mann liegt wach

Der alte Mann war schließlich doch noch eingeschlafen

Georg Schäfer lacht und reckt sich

Impressum neobooks

Aus der Laudatio, gehalten anlässlich der Preisverleihung der Vontobel-Stiftung, Zürich, für …des Lied ich sing‘:

Gerd Pfeifer erzählt den Aufstieg eines charakterarmen Profiteurs spannend und mit hoher Formulierungs- und Gestaltungskunst. Behend bewegt sich der Opportunist, Lebenskünstler und Schwerathlet Georg Schäfer durch die deutsche Vorkriegs- und Kriegszeit. Er läuft bei den Nationalsozialisten mit, obwohl ihn Politik wenig angeht. Aber es dient dem Geschäft. Auch bei den Frauen hat er Glück.

Die Biographie dieses anpasserischen, keineswegs simplen Protagonisten, der sich auch dem Kriegsdienst erfolgreich zu entziehen weiss, lässt die Anfänge der Judenverfolgung und die Zeitstimmung auf subtile Weise erkennen.

Zu Wort kommt später auch die Stimme eines alten, illusionslos zurückblickenden Mannes. Dabei versteht es Gerd Pfeifer, die verschiedenen Zeitebenen dieser fesselnden Schelmengeschichte virtuos zu verbinden.

Da ist der tief verschneite Feldweg

Im Vordergrund ein dichtes Gebüsch, dessen Zweige sich unter der Schneelast biegen. Dahinter die Landstraße mit dem vereisten Kopfsteinpflaster. Zwei Lastzüge mit Militärkennzeichen haben gerade Reifenspuren in die Schneedecke gezogen. Vor den offenen Türen ihrer Fahrerhäuser liegen verglühte Zigarettenreste. Es schneit. Ein böiger Wind treibt scharfe Eiskristalle vor sich her. Sie schmerzen im Gesicht. Die Landschaft versteckt sich hinter einem wabernden Schleier frostigen Nebels. Auf den Motorhauben wird der Schnee zu Wasser, sammelt sich in Tropfen, die über das heiße Blech rollen, auf den verschneiten Boden perlen und wieder gefrieren.

Zwei Schritte entfernt liegt die entsicherte Waffe. Sie ist unbenutzt. Der alte Mann, in seinem Traum noch jung und ungeduldig, stößt sie mit dem Fuß in den vom Schnee verwehten Graben. Neben den Toten. Auf dessen schwarzer Uniform kommen die stiebenden Kristalle zur Ruhe. Die silbernen Knöpfe sind vereist. Nur das Gesicht ist noch warm. Auf ihm taut der körnige Schnee. Die Wassertropfen sehen aus wie Schweiß. Der offene Mund entblößt reparierte Zähne. Kleine schwarze Fehlstellen in gelblichweißem Schmelz. Ein Auge hat sich wieder geöffnet. Es starrt den Zivilisten an, scheint ihn zu beobachten, verfolgt ihn. Auch jetzt, da er den Gehstock nimmt und die Dienstmütze mit dem Totenkopf neben die verkrampfte Hand des Toten rückt.

Dann ändert sich die Perspektive. Der Blick hebt sich vom Boden, versucht das Schneegestöber zu durchdringen. Aber es gibt nur Nähe. Nichts Fernes. Keinen Horizont, keinen Himmel, keine Weite. Die Welt besteht aus Vordergrund und treibendem Schnee. Die Bäume sind Schemen. Kein Laut. Nur diffuses Licht und weiße Flocken.

Wirklichkeitsfern schiebt sich die nächste Szene in den Traum: Schwarze Nackenhaare direkt vor seinen Augen. Er glaubt, den Duft des allgegenwärtigen Birkenwassers der Schutzstaffel in seiner Nase zu spüren. Für eine skurrile Sekunde wundert er sich, wie wenig Blonde die arische Elite der Nation in ihren Reihen zählt. Dann hält er konzentriert die Luft an. Auch im Traum. Alle Kraft legt er in diesen Augenblick des brechenden Halswirbels. Doch er horcht vergeblich. Der Traum ist lautlos. Einen entsetzten Moment hält er inne, atmet heftig aus und nimmt staunend wahr, wie schwer der tote Körper plötzlich ist. Er lässt ihn angeekelt fallen. In dieser gläsernen Sekunde wird ihm bewusst, dass der Mann, der da zur Erde fällt, von einem Augenblick zum anderen eine Sache geworden ist, ein Gegenstand, ein Ding, eine Leiche, ein Problem. Lästig. Hässlich. Tot. Doch im gleichen Atemzug ist er, der junge Mann in seinem Traum, überwältigt von einem unbändigen Triumph, von seinem Sieg, dem Jubel:

Ich lebe.

Es ist die pure Euphorie. Ein Glücksgefühl, das keinen Skrupel kennt und keine Scham. Keine Schuld. Keinen Zweifel:

Ich lebe.

Und wieder ändert sich das Bild: Zornig fährt er auf vereister Straße seinen Lastzug, eingekeilt in ein Heer armseliger menschlicher Kreaturen, die mit Koffern, Säcken, Beuteln, Kisten und Kartons auf Handwagen, Karren, Fahrrädern, Pferden, Leiterwagen, mit Kindern an der Hand, Kleinvieh in Käfigen, Tieren am Strick, Säuglingen im Arm stumpfsinnig, halb erfroren, angstgetrieben, todesmutig in langer Reihe nach Westen trotten, einer ungewissen, trostlosen Zukunft entgegen. Er hupt ungeduldig, drängt die langsameren Wagen wütend zur Seite, schimpft, flucht, sieht sich nicht um, schaut in keinen Rückspiegel, will nicht sehen, dass er einen Pferdewagen mit den Menschen und ihren ärmlichen Habseligkeiten in den Straßengraben gedrückt hat, blickt nur nach vorn, um ein Ende, einen Anfang des schier unendlichen Zugs zu erreichen.

Dann hört er die Flugzeuge. Sie kommen, tief geflogen, direkt auf ihn zu. Im Traum sieht er die hämischen Gesichter der Piloten, die jeden Einschlag ihrer Granaten, jeden neuen Toten mit einem Grinsen feiern.

Augenblicklich fährt er schneller. Rücksichtsloser noch als vorher. Wer vor ihm nicht zur Seite springt, wird überfahren, aus dem Weg katapultiert, zerschmettert, zerschlagen, zerstört, getötet. Der Lastzug schlingert, er fängt ihn ab, hupt, die Räder drehen durch. Die Flugzeuge kommen zurück, schießen auch diesmal daneben. Nur ein Seitenspiegel wird getroffen. Seine Finger krampfen sich um das Lenkrad. Tief drücken sich die Fingernägel in seine Handflächen. Blut quillt. Er brüllt und flucht unflätig, will den dumpfen Aufprall der zur Seite geschleuderten Körper nicht wahrnehmen, die Schreie der Überfahrenen nicht hören.

Er fährt um sein Leben.

Endlich erreicht er das kleine Waldstück, fährt hinein. Immer tiefer. Fragt sich, ob er jemals wieder hinausfinden wird, ob er wenden kann, bleibt schließlich vor einem umgestürzten Baum stehen, schaltet den Motor ab.

Und dann wird ihm die Stille bewusst, in der nur sein Schluchzen zu hören ist. Sonst gibt es keinen Laut. Nur Stille. Waldesstille. Totenstille.

Davon erwacht er.

Der Traum hat ihn freigegeben. Wieder einmal.

Für eine Weile bleibt der alte Mann reglos liegen. Er spürt den Schweiß auf seinem Rücken, setzt sich auf, schüttelt unwillig den Kopf und streicht fahrig mit den Handflächen über das weiße Bettzeug, wendet sie, betrachtet sie und erkennt die Abdrücke der Fingernägel zwischen den Furchen seiner Greisenhände. Kein Blut diesmal. Tief holt er Luft. Es klingt wie Seufzen.

Dann beruhigt er sich. Der Traum ist vorbei. Die Vergangenheit bewältigt. Er grinst aufsässig. Ihm fällt ein, dass er seinen Blutdruck messen sollte. Vielleicht sind Träume für sein krankes Herz gefährlicher als die alltägliche, gewohnte Routine.

Noch immer mit dem Trotz auf seinen Lippen lässt er sich zurück in die Kissen fallen, verschränkt die Hände hinter seinem Kopf und starrt an die Zimmerdecke, ohne sie zu sehen. So liegt er ein paar Minuten. Dann schaut er zur Uhr. Einen Moment zögert er, wie um zu überlegen, ob es die richtige Entscheidung ist. Schließlich nimmt er das Buch vom Nachttisch, blättert, bis er die Seite findet, über der ihm gestern Abend die Augen zugefallen sind, und beginnt zu lesen.

Ein neuer Tag hat seinen Anfang genommen.

Der alte Mann lehnt sich – Stunden später – aufatmend in seinen Sessel zurück.

Er legt das Buch beiseite, in dem er seit dem Morgengrauen liest, erst im Bett und später am großen Wohnzimmerfenster, dessen Flügeltüren bis zum teppichbelegten Fußboden reichen. Für eine Weile schaut er gedankenlos auf Utas Bild, das an der gegenüberliegenden weißen Wand hängt. Dann stemmt er seinen unwilligen Körper schwerfällig aus dem Sessel, richtet sich vorsichtig auf, atmet tief durch und entspannt sich, als er nur den üblichen Rückenschmerz spürt. Schleppend geht er ins angrenzende Arbeitszimmer. Er macht kein Licht. Die Helligkeit des frühen Herbstmorgens reicht aus, um sich in dem kleinen Zimmer mit den Bücherregalen an den Wänden zu orientieren. Wahrscheinlich brauchte er überhaupt kein Licht. Alles steht seit Jahrzehnten an seinem gewohnten Platz.

Teilnahmslos blättert er in den Papieren auf dem Schreibtisch. Er weiß nicht, was er finden will, oder ob er überhaupt etwas sucht. Ziellos stellt er sich ans Fenster, öffnet es einen Spaltbreit, schaut hinaus in den Garten und weiter in den Stadtpark, der gleich hinter einer breiten Hecke beginnt.

Vor Jahren führte dort ein öffentlicher Spazierweg vorbei. In Herbst und Winter, wenn nur noch blätterlose Zweige die Sicht versperrten, konnten die Passanten, falls sie gute Augen besaßen oder ein Fernglas benutzten – das kam öfter vor als die Anlieger dachten –, bis ins Wohnzimmer sehen. Erst wenn Schnee gefallen war, ließ die allgemeine Neugier nach. Die Angestellten des städtischen Gartenbauamts schaufelten nur die Hauptwege frei. Auf die verschneiten schmalen Pfade am Rand des Parks verirrte sich kaum noch jemand. Dennoch störte das öffentliche Interesse die Grundstückseigentümer. Der alte Mann mobilisierte seine Nachbarn. Einer von ihnen war ein bekannter Verwaltungsrechtler. Er sorgte dafür, dass die Stadtverwaltung die Grenzpfade mit blickdichten Sträuchern bepflanzte und verwildern ließ. Gegenüber der Presse ließ das Gartenbauamt etwas von Rückbau verlauten. Das war eine bewusste Irreführung, mit der die Lokalpolitiker noch die unsinnigste Straßenbaumaßnahme begründeten. Jedenfalls war der störende Weg nach einiger Zeit zugewachsen. Die auserlesenen Grundstücke der zu den größeren Steuerzahlern der Stadt zählenden Anwohner waren auch von der rückwärtigen Seite nicht mehr einsehbar.

Der alte Mann steht lange bewegungslos am Fenster und beobachtet, wie ein kräftiger Wind die letzten Blätter von den Zweigen weht. Auf der Terrasse bildet sich ein Wirbel, der das regenfeuchte Laub in eine Ecke fegt.

Gedankenverloren wendet er sich ab, geht zu seinem altmodischen Stehpult, das ihm die Mühe des Hinsetzens und Aufstehens erspart, und schreibt eine Notiz für den Gärtner. Vielleicht denkt er sogar daran, sie ihm rechtzeitig auszuhändigen. Manchmal vergisst er Dinge. Das Laub muss, bevor es zu verrotten beginnt, vom Rasen gekehrt werden. Wahrscheinlich weiß das der Gärtner. Aber es kann nicht schaden, ihn daran zu erinnern.

Früher hat er gelegentlich Arbeiten im Garten eigenhändig erledigt. Er liebte den Herbst, wenn er in der Morgendämmerung leichtfüßig im Stadtpark durch den Bodennebel lief. Nach einer halben Stunde kam er durch eine versteckte Gartenpforte zurück und freute sich auf eine heiße Dusche; von Zeit zu Zeit auch auf eine Gelegenheitsbekanntschaft, die im Bett auf ihn wartete.

Inzwischen sind die wilden Zeiten vorbei. Endgültig. Er hat sich mit den Unzulänglichkeiten seines Alters abgefunden. Auch die Nachmittage mit der Peters sind längst Vergangenheit. Seine verbrauchten Organe spielen nicht mehr mit. Und ein Übriges bewirken die Medikamente, die er regelmäßig nimmt.

Das Alter ist eine lästige Angelegenheit und Altersweisheit eine erlogene Erfindung der Resignation, von einer doppelbödigen Biedermeier-Gesinnung zur Tugend erhoben, um dem sinnlosen Dahinsiechen eine erhabene Bedeutung zu verleihen. Er bemüht sich nach Kräften, Sartre, Wilde, Cocteau, Shaw oder Bierce – er weiß nicht mehr, von wem das Bonmot stammt – nicht zu oft zu zitieren, von denen einer beklagte, dass die Jugend an viel zu junge Leute verschwendet werde.

Er schaut auf die Uhr. Es ist Zeit für sein Frühstück. Die neue Haushälterin gibt sich alle Mühe, leise zu sein. Er hört sie trotzdem. So leise kann niemand sein, dass er den Schlaf eines alten Mannes am Morgen durch das Öffnen der Haustür nicht stören würde.

Sein Frühstücksritual ist in all den Jahrzehnten, die er in diesem Haus lebt, so gut wie unverändert geblieben. Selbst die Tageszeitungen, die er kauend liest, sind weitgehend die gleichen. Und noch immer mag er die bittere Orangenmarmelade aus Südafrika, viel Butter – sein Cholesterinspiegel ist noch in Ordnung, sehr zur Verwunderung der Ärzte, die seinen Fettverbrauch kennen –, gebratene Eier mit knusprigem Speck, Käse – dünn geschabten Tête de Moine – und frische Brötchen, die splittern, wenn er sie aufbricht. Nur auf den starken, süßen Kaffee früherer Tage verzichtet er. Auf Anraten seiner Ärzte gibt es jetzt dünnen Tee ohne Zucker und die unvermeidlichen Obstsäfte. Und natürlich eine Vielzahl von Tabletten. Gegen Bluthochdruck, zur Behandlung von Ödemen bei Herzleistungsschwäche, gegen die Entstehung von Blutgerinnseln, zur Hemmung des Zusammenhaftens von Blutplättchen, gegen zu hohen Sauerstoffverbrauch des Herzens und andere Fehlfunktionen seines Körpers.

Noch vor wenigen Jahren hat er sich über die Akribie lustig gemacht, mit der bereits jüngere Zeitgenossen ihre bunten Pillen allmorgendlich neben den Frühstückstellern aufreihten. Heute führt er selbst sorgfältig Buch über seinen Medikamentenkonsum und fühlt sich schuldig, wenn er – was häufiger vorkommt – die abendliche Einnahme seiner vorsorglich verschriebenen Lipidsenker vergisst. Falls er williger auf seine Ärzte einginge und der Pharmaindustrie weniger misstraute, würde sich die Zahl der Arzneimittel leicht vervielfältigen lassen. Aber er glaubt nicht an die Allheilmacht der Chemie und die besserwisserische Weisheit der Medizin und ihrer Adepten. Zu oft hat er statt einer vernünftigen Antwort die rhetorische Frage gehört:

"Was erwarten Sie? In Ihrem Alter!"

Inzwischen ist er sicher: niemand kann heilen; Ärzte sind Reparateure mechanischer Unregelmäßigkeiten. Bestenfalls. Überhaupt werden seine Urteile, stellt er mit einem sich selbst verzeihenden Lächeln fest, immer apodiktischer. Ebenfalls eine Alterserscheinung. Widerspruch nimmt er äußerlich gelassen entgegen, beachtet ihn aber nicht. Er hält seine Auffassungen für durchdacht, wohlerwogen und abgeklärt, vielleicht nicht gerade unumstößlich, aber doch feststehend und beispielgebend. Seine Meinung ist unverrückbar. Den Vorwurf des Altersstarrsinns lässt er an sich abprallen. Er will niemand überzeugen und nicht überzeugt werden. Er hat sein nahezu biblisches Alter erreicht, ohne sich um die Meinung Anderer zu scheren. Es wäre unsinnig, ausgerechnet jetzt mit liebedienerischer Rücksichtnahme auf die Jüngeren zu beginnen.

Dennoch hält er ausgesuchte Höflichkeit für unverzichtbar. Schroffheit liegt ihm nicht. Allerdings: je höflicher er wird, desto finsterer sind nicht selten seine Absichten. Das hat Utas Mutter in einem der wenigen Augenblicke behauptet, da sie eigene Überzeugungen preisgab. Er hat viel von ihr gelernt. Auch dass es sich weder ziemt noch besondere Vorteile bringt, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Dass er nun, im hohen Alter, mit diesem Grundsatz bricht, hat ihn selbst überrascht. Vielleicht ist es tatsächlich ein nicht zu unterdrückendes Bedürfnis alter Männer, über den eigenen Tod hinaus in der Nachwelt präsent zu sein – mit Kindern und Kindeskindern, mit wohltätigen Stiftungen oder Ehrenmalen, die allerdings ein wenig aus der Mode gekommen sind, mit Gebäuden, die den eigenen Namen tragen oder eben mit Alleen, die nach einem benannt werden.

Jedenfalls wird morgen die Georg-Schäfer-Allee feierlich dem öffentlichen Verkehr übergeben.

Angefangen hat das alles mit ein paar Mehrfamilienhäusern des sozialen Wohnungsbaus in der Vorstadt. Damals sollte er mehr als die Hälfte seines Einkommens der nichtsnutzigen Politikerkaste als Steuern überlassen. Da hielt er es für legitim, mehr Gedanken auf die Möglichkeit, Steuern zu sparen zu verwenden, als auf seine Einkommensmehrung. Es brachte mehr ein. Seine Berater waren – mit einigen Vorbehalten – der gleichen Meinung.

Allerdings musste er lernen, dass Steuersparen ein weites Feld für Scharlatane war. Mit der ihm eigenen Vorsicht vermied er die gröbsten Fehler. Aber es dauerte länger als zwei Jahre, ehe er sich endlich entschloss, eine größere Summe zu investieren. Er begann, steuerbegünstigte Sozialwohnungen zu bauen.

Im Laufe der Jahre wiederholte er die Transaktionen. Sie wurden zu einem Routinegeschäft und Georg Schäfer zu einem stadtbekannten Bauherrn, der gute Werke tat, indem er die Wohnungsnot linderte. Die erzielten Überschüsse schwankten. Die Steuergesetzgebung änderte sich fast von Monat zu Monat. Und nach ein paar Jahren war der lokale Wohnungsmarkt gesättigt. Es war an der Zeit, den Investitionsort zu wechseln, vielleicht sogar Wohnimmobilien als Kapitalanlage zu meiden. Einmal noch ließ er sich von den politischen Beamten der Stadtverwaltung überreden – gegen weitreichende Garantien für öffentliche Zuschüsse und Mieterzuweisungen –, ein ziemlich weitläufiges Areal im Einzugsbereich der Universität zu bebauen. Es war allen klar, dass es seine vorläufig letzte Wohnungsbauinvestition in der Stadt sein würde.

Dann waren die Bauten errichtet, die Wohnungen bezogen, Georg kassierte die Mieten und seine Steuervorteile, und jetzt war es an der Zeit, die Wohnanlage wieder zu verkaufen. Seine Makler suchten im Stillen, wenn auch nicht unbemerkt, nach einem geeigneten Investor.

Vielleicht war dies der Grund für das Angebot der politischen Platzhirsche, ihn mit einer Straße, die nach ihm benannt würde, zu ehren. Möglicherweise hatten sie mit seiner Weigerung gerechnet, auf diese Weise doch noch zu einer Art öffentlicher Person zu werden. Ohnehin ist es selbst hier in der Provinz unüblich, Straßen nach lebenden Persönlichkeiten zu benennen. Und bisher hatte er sich auch standhaft geweigert, Orden und Ehrenämter anzunehmen, selbst wenn sie mit einem Sold oder anderen Einkünften dotiert waren – der einzigen Versuchung, die ihn beeindrucken konnte.

Aber nun hat er sie alle – hoffentlich – ebenso gequält wie versteckt aufstöhnen lassen, als er die schmeichelhafte Ehrung unverhofft annahm.

Der alte Mann stützt sich immer noch mit beiden Händen am Rand des antiken, mit zahlreichen Gebrauchsschrammen verunzierten Stehpults ab und schaut milde lächelnd in den plötzlich hell gewordenen Garten. Die Sonne hat sich durch die dicke Wolkendecke gekämpft, und er versucht sich einzureden, dass es ausschließlich das fassungslose Entsetzen der korrupten lokalen Politikerbande über seine unerwartete Zusage war, das ihn zur Annahme der Ehrung bewegte. Aber so recht ist er davon nicht überzeugt. Allein aus kindlicher Schadenfreude zu handeln, ist nicht seine Art. Er glaubt sich zu kennen. Vermutlich hat auch ein Großteil Geltungssucht seine Entscheidung beeinflusst. Niemand ist frei von dem Verlangen, öffentlich und über den Tod hinaus geliebt, geehrt, bewundert oder wenigstens gekannt zu werden.

Er hört die neue Haushälterin im Esszimmer mit Tellern und Schüsseln klappern und geht aufrecht und mit bemühter Lockerheit zum Frühstück.

"Guten Morgen!", sagt die Neue und scheint bestrebt, eine etwas angestrengt wirkende Fröhlichkeit zu verbreiten. Er antwortet mit einem undeutlichen Brummen. Chronisch heitere Menschen sind ihm ein Gräuel. Wortlos setzt er sich. Die Brötchen sind nur aufgewärmt, aber kross. Zufrieden grummelnd nickt er und legt sich Eier und Speck auf den Teller. Während er kaut, schlägt er die Lokalzeitung auf. Die Ankündigung der feierlichen Einweihung seiner Straße hatte die Pressestelle der Stadt in der gestrigen Ausgabe veröffentlicht. Heute schweigt sich der Lokalteil aus. Warum sollte die Redaktion auch eine Sensation daraus machen? Namensgebungen sind ein alltäglicher Verwaltungsakt.

Was sein Vater wohl zu einer Straße gesagt hätte, die nach seinem Sohn benannt wird? Der Senior stellte zu seinen Lebzeiten keine hohen Ansprüche an den einzigen Sohn. Ihm reichte es, wenn er seinem Vater nicht auf der Tasche lag. Alles andere schien ihn wenig zu interessieren.

Sie hatten beide – Vater und Sohn – keine einfache Kindheit gehabt. Beide waren Gastwirtssöhne. Das bedeutet: sie wurden bereits in frühester Jugend mit den eher abstoßenden Seiten der menschlichen Existenz konfrontiert, und das wiederum lehrte sie, Menschen geringschätzig zu betrachten. Ihre Verachtung richtete sich gegen jedermann. Auch gegen die eigenen Eltern. Gegen die Väter, weil sie betrunkene Säufer betrogen; gegen ihre Mütter, weil sie den Zoten der Zecher noch eins draufsetzten; und gegen die Trinker, weil sie sich willig übervorteilen ließen. Sie lebten beide zu ihrer Zeit in einer seltsam leeren, bierdunstgeschwängerten Welt ohne erkennbaren Halt.

Sein Vater war ein kräftiger Mann. Wenn er hemdsärmelig mit gezwirbeltem Schnurrbart, wie es damals Mode war, nach Art seines Kaisers, ohne jemals eine Miene zu verziehen am Zapfhahn stand, stellte er einen respekteinflößenden Patron dar, dem die Trunkenbolde vor dem Tresen glaubten, dass er sein Lokal sauber halten konnte.

Seine Kundschaft bestand am frühen Morgen, noch bevor die Bierkutscher und Blockeislieferanten kamen, aus den Arbeitern der umliegenden Fabriken, den Handlangern aus dem Hafen und den Boten aus den Handelshäusern, aus den Handwerksgesellen, die auf dem Weg zur Arbeit statt eines Frühstücks ein schnelles Bier mit einem Korn hinunterspülten, und aus angetrunkenen Bordellbesuchern, die als letzte Freier aus den Hafen-Etablissements geworfen worden waren. Es war eine ernüchternde Atmosphäre, geprägt von der Hast, trotz des Aufenthalts am Schanktisch noch rechtzeitig am Arbeitsplatz zu erscheinen.

Etwas später, dann war es fast schon Vormittag, kamen die Handwerksmeister und kleinen Angestellten, deren Stellung es zuließ, dass sie ein ausgiebiges mitgebrachtes zweites Frühstück mit einem sorgfältig gezapften Bier zu sich nahmen. Mit ihnen unterhielt sich sein Vater wie mit seinesgleichen, und sie waren die Einzigen, denen Wilhelm senior gestattete, anschreiben zu lassen.

Nach ihnen kamen die Bierkutscher. Ihre vollen Bierfässer ließen sie vom Bierwagen, deren Pferde die Lieferorte mindestens ebenso gut kannten wie die Fuhrleute, auf ein mitgeführtes Lederpolster rollen, um sie anschließend im Bierkeller unterzubringen. Die leeren Holzfässer – das war für seinen Vater eine Frage der Ehre – wurden eigenhändig vom Kopfsteinpflaster der Fahrstraße auf die Ladefläche des Bierwagens gehoben. Und im Übrigen erhielten nur die Bierkutscher – und sonst niemand – Freibier, wenn sie fertig geladen hatten.

Anschließend legte sein Vater sich schlafen. Für das Mittagsgeschäft – ein paar Arbeiter, die ihre mitgebrachte Suppe aus einem Blechnapf löffelten oder Wurstbrote aßen, band sich seine Mutter eine Schürze um und animierte ihre Gäste mit einem Lächeln unter der sorgfältig ondulierten Frisur zu einem zweiten Bier oder einem zusätzlichen Schnaps.

Als er etwa acht Jahre alt war, erinnert er sich, durfte er seiner Mutter, wenn er rechtzeitig aus der Schule heimkam, am Zapfhahn, den er mit Hilfe eines leeren hölzernen Bierkastens erreichen konnte, zur Hand gehen.

Nachmittags war der Schankraum meist leer. Hin und wieder setzte sich ein geplagter, oft misstrauisch beobachteter Hausierer – trotz des unübersehbar angebrachten Emailschilds Hausieren verboten – an einen der Gästetische, um bei einem Bier ein paar Minuten auszuruhen. Kaffee oder eine Limonade zu bestellen, wäre unmännlich gewesen.

Gewöhnlich war dies die Zeit, da die Fußbodendielen gefegt, gewischt und manchmal gewachst wurden. Dann saß Georg an einem der gescheuerten Tische und machte seine Hausaufgaben. Der Geruch von schalem Bier, billigem Pfeifentabak und desinfizierten Männerlatrinen begleitete seine Kindheit. Er bedeutete Heimat und Sicherheit. Der Sohn des Gastwirts Wilhelm Schäfer kannte es nicht anders.

Ein gewisses Ansehen hatte sich sein Vater durch die Mitgliedschaft im Altonaer Rasenkraftsportverein Teutonia erworben, dem nach einiger Zeit eine Gewichtheber-Abteilung angegliedert wurde. Georg begleitete seinen Vater zum wöchentlichen Training. In dieser Zeit stand seine Mutter allein hinter dem Tresen und wurde von Martha, einer drallen Blondine mit losem Mundwerk, bei der Bedienung der Gäste unterstützt. Sie sorgte für jüngere Kundschaft – ein Vorgang, den sein Vater mit Misstrauen beobachtete. Er hielt auf den guten Ruf seiner Gastwirtschaft, in der er käufliche Frauenzimmer nicht zuließ. Martha schwängerte er selbst. Es gab einen lautstarken Ehekrach, und 'die Hure' verschwand. Seine Mutter blieb, und Georg hatte etwas über eheliche Treue, angeblich nicht zu unterdrückende vitale männliche Bedürfnisse und – vor allem – über weibliche Verhandlungskunst gelernt. Denn nach der zuerst polternd und dann wochenlang schweigend geführten ehelichen Auseinandersetzung wurde klar, dass sein Vater nun doch die gutgehende Eckkneipe aufgeben und seine Mutter endlich ihren langgehegten Wunsch erfüllt bekäme: sie würde ein Frühstücks- und Nachmittags-Café eröffnen, und zwar 'in einer unvergleichbar vornehmeren Gegend', wie sie meinte.

Das Geld für die Finanzierung des Vorhabens hatte Wilhelm während der Inflation verdient. Er befolgte den Rat eines heruntergekommenen Trinkers, der einmal ein Nationalökonom gewesen war und plausibel erklärt hatte, dass nur Schuldner, die sich 'gutes' Geld leihen, um es mit 'schlechtem' zurückzuzahlen, an der Inflation, die damals zu galoppieren begann, profitieren könnten. Und als danach die Reichsmark zu einer halbwegs stabilen Währung wurde, hatten beide Elternteile zusätzlich eisern gespart. Zwar mit unterschiedlichen Zielen, wie sich nun herausstellte, jedenfalls aber mit sichtlichem Erfolg.

An einem trostlosen Nachmittag des schweigend geführten ehelichen Machtkampfs seiner Eltern hielt Wilhelm die hartnäckige Sprachlosigkeit nicht mehr aus. Er redete mit seinem Sohn über das bisher verschwiegene Ziel seines Lebens: 'spätestens mit fünfzig' wolle er sich zurückziehen, die Gastwirtschaft verkaufen oder verpachten, ein gutbürgerliches Mietshaus erwerben und sich einen sorgenfreien Lebensabend von seinen Mietern finanzieren lassen. "Ich habe in meinem Leben genug gearbeitet", sagte er, "mir die Nächte mit Säufern um die Ohren geschlagen und meine Gesundheit ruiniert. Damit wird dann endlich Schluss sein."

Georg konnte sich erinnern, dass sein Großvater ähnliche Wunschvorstellungen gehabt haben sollte. Seine Mutter hatte ihm davon erzählt.

"Aber bevor er seine Pläne verwirklichen konnte, ist er an einem Schlaganfall gestorben." Georg wusste damals nicht, ob sie Großvaters frühen Tod bedauerte oder eine Art Schadenfreude empfand. Und nun würde Wilhelm kein Mietshaus kaufen, dachte Georg, sondern seiner Mutter ein Café einrichten.

Aber vorläufig konnten sie kein geeignetes Objekt finden.

Der alte Mann am Frühstückstisch

faltet das lokale Tageblatt zusammen und hängt noch eine Weile seinen Gedanken an die Vergangenheit nach. Es war ein weiter Weg bis in dieses Haus – am Rande der Stadt, im vornehmsten Viertel und mit direktem Zugang zum Schlosspark. Der Weg hat ihn sein Leben gekostet.

Er lächelt schief, wenn er solche Plattitüden denkt.

Die Peters hat ihm gesagt, dass kaum jemand das selbstironische Aufblitzen seiner Augen in solchen Augenblicken als Spott erkennt. Sein Grinsen halten Fremde für Selbstgefälligkeit. Ihm ist es einerlei.

Inzwischen sind die Momente vorbehaltlosen Vertrauens, in denen die Peters derartige Intimitäten zum Besten gibt, längst Vergangenheit. Ohnehin waren sie selten genug, und darüber hinaus war es eine seltsame Beziehung, die sie miteinander pflegten. Er wundert sich immer noch, dass sie so lange andauerte. Und mehr noch erstaunt ihn, dass sie derart friedlich zu Ende ging.

Er nimmt die großformatige überregionale Zeitung, erhebt sich ein wenig mühsam und geht schlurfend fast und langsam zurück ins Arbeitszimmer. Es ist Zeit für ein paar Telefongespräche. Vorsorglich räuspert er sich. Während der letzten Jahre ist seine Stimme greisenhaft geworden. Sie erreicht die ursprüngliche Tiefe nicht mehr und ist brüchig. Er kann sich nur schlecht daran gewöhnen. Es ist ein Zeichen der Hinfälligkeit, und hin und wieder versagt sie völlig.

Die meisten alten Leute, die er kennt, klagen über chronische Schlaflosigkeit. Sein Schlaf ist tief und fest. Dass er heute schon vor dem Morgengrauen wach geworden ist, bildet eine Ausnahme. Vielleicht hat er zu oft an die bevorstehende Einweihung der nach ihm benannten Straße gedacht. Aber den Gedanken verwirft er. Es wäre beschämend. Solche öffentlichen Auftritte und andere Peinlichkeiten hat er schon öfter erlebt. Er sollte sich daran gewöhnt haben. Lieber will er glauben, dass sein Unterbewusstsein ihn gedrängt habe, die Lektüre des Buchs, das noch auf dem kleinen Tisch neben dem Sessel im Wohnzimmer liegt, zu beenden. Seinen Traum hat er verdrängt.

Eigentlich mag er diese südamerikanischen Autoren nicht, die ihre Alterspotenz und die Kraft des gelben Strahls ins Urinal bewundern. Er glaubt ihnen die unerschöpfliche Libido nicht, mit der sie ihre Leser beeindrucken wollen. Und vor allem hält er den Rang, den sie ihren Trieben zumessen, für völlig überzogen.

Dass er sich überhaupt mit belletristischer Lektüre befasst, ist auch eine Alterserscheinung. Jahrzehntelang hat er, wenn überhaupt, Fachbücher oder Biographien gelesen, und auch das nur mit einem schlechten Gewissen. Im Grunde hielt er das Lesen von Büchern für Zeitverschwendung. Stunden über Stunden damit zu vertun, sich mit nicht existenten Menschen und ihren ausgedachten Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen zu befassen, erschien ihm geradezu als Inbegriff der Nutzlosigkeit. Und Reste dieser beinahe lebenslangen Überzeugung haften noch immer seiner Lektüre schöngeistiger Literatur an. Wenn er heute Spaß daran findet, geschieht es im Bewusstsein einer neuen Geisteshaltung - - dass er sich nämlich den Luxus erlauben kann, seine Zeit – auch wenn sie wegen seines Alters insgesamt nur noch knapp bemessen ist – unnütz zu vertändeln. Ist es vielleicht die ultimative Dekadenz des Alters, seine verbleibende Zeit hemmungslos zu verschleudern?

Wieder überzieht ein schiefes Lächeln sein Gesicht, als er sich vorstellt, was sein Vater zu dergleichen Gedankengängen meinen würde. Und seine Mutter erst!

Unschlüssig hielt sie – nachdem die Errichtung ihres Cafés beschlossene Sache war – Ausschau nach geeigneten Räumlichkeiten für ihren Traum. Als Martha 'mit ihrem ungeborenen Bastard' und einer kleinen Abfindung die Stadt verließ – '...sie war ohnehin nur hinter unserem Geld her, und du hast es nicht einmal bemerkt...' –, kaufte seine Mutter, als ob sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen wollte, einen überdimensionalen Hut, der seinem Vater erst einen künstlichen Lachanfall und dann einen echten Wutausbruch abnötigte, um anschließend mit dem Statussymbol auf dem Kopf und einem Silberfuchsfell über der Schulter durch die Straßen Altonas zu schreiten und Mietshäuser mit Gasthausräumen im Erdgeschoss ausfindig zu machen.

Sie suchte länger als zwei Jahre.

Inzwischen hatte Georg die Schule abgeschlossen und half seinem Vater im Schankraum. Er war Stadtjugendmeister seiner Gewichtsklasse im Gewichtheben geworden und hatte einen unbotmäßigen Trunkenbold mit ausgestreckten Armen in das wassergefüllte Spülbecken des kupferbeschlagenen Tresens gesetzt, als der sich den Anweisungen seines Vaters provokant widersetzte. Seither war 'der Junge' eine Respektsperson hinter dem Tresen geworden. Er sagte nicht viel, zapfte ruhig die bestellten Biere, goss die Schnapsgläser voll 'bis über den Strich' und rechnete fair ab. Er war bald beliebter als sein Vater.

Aber es zog ihn hinaus in die große weite Welt.

Für ihn war das Berlin. Durch Vermittlung der Brauerei, die seinem Vater das Bier lieferte, erhielt er eine Anstellung als Kellner in einer Bierschwemme in Neukölln. Er war anstellig, wusste mit den Gästen umzugehen und tat sich eigentlich nur durch seine Unauffälligkeit hervor. Während der ersten Monate seines Aufenthalts in Berlin wurde er gelegentlich wegen des norddeutschen Tonfalls von seinen Kollegen gehänselt. Er trug es mit lächelndem Großmut. Erst als sein schlaksiger Intimfeind – niemand wusste, warum die beiden sich nicht mochten, auch sie selbst nicht –, ein hagerer Gastwirtssohn aus Moabit, es zu weit trieb, zeigte er eines Nachts auf dem Heimweg zu seiner möblierten Mansarde, die heimlich von seiner Mutter bezahlt wurde, dass er dem hinterhältigen Raufbold aus dem damaligen Arbeiterviertel körperlich überlegen war. Er verprügelte nicht nur den dürren Otto, sondern seine Freunde gleich mit.

Seine Heldentat sprach sich schnell unter den Kollegen und bei den Bedienerinnen herum, die traditionell im Rang und in der Bezahlung noch unter einem Hilfs-Commis standen. Es war daher kein Wunder, dass manche von ihnen ihren Lohn mit Dienstleistungen aufbesserten, die sie nach Dienstschluss dem einen oder anderen wohlhabenderen Gast erbrachten. Das war zwar strikt untersagt und führte bei Entdeckung zu fristloser Entlassung; aber solange sich der bevorzugte Gast nicht beschwerte und Denunziationen unter den Servicekräften verpönt waren, bemühten sich bestenfalls die Sängerinnen der Heilsarmee, die allabendlich ihre frommen Lieder zum Besten gaben und die Sammelbüchsen kreisen ließen, um die aus ihrem eigentlichen Beruf gefallenen Mädchen.

Die Sache hatte für manche der männlichen Kollegen auch noch einen anderen Aspekt. Sie ließen sich ihr Schweigen bezahlen. In Geld oder schnellem Sex zwischen überquellenden Mülltonnen und leeren Bierfässer. Für Georg, dessen beherzte Mutter den väterlichen Ausschank sauber gehalten hatte, wie sie sich ausdrückte, waren das neue Erfahrungen. Und unerwartete. Es lief seiner Natur zuwider, Unkenntnis durch naive Fragen zu offenbaren. Er beobachtete, zog Schlüsse und glaubte nach einiger Zeit, die Umstände zu kennen. Dennoch war er überrascht, als Hilde, eine der kecken Bedienerinnen, ihn eines späten Abends um seine Begleitung durch die dunkle Nacht bat. Sie kam ohne Umschweife zur Sache, und die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihr Anliegen vorbrachte, machte ihn unsicher.

"Ich habe gehört, dass du den dürren Otto und seine Freunde allein verprügelt hast", begann sie und in ihrer Stimme schwang unverhohlene Bewunderung, die auch darin zum Ausdruck kam, dass sie sich bemühte, Hochdeutsch mit ihm zu sprechen.

"Nicht direkt verprügelt", verharmloste er die Auseinandersetzung, "ich habe ihnen nur ein wenig die Arme verbogen."

Das entsprach der Wahrheit. Er hatte sie nicht geschlagen, sondern nur seine Körperkraft eingesetzt – allerdings derart intensiv, dass sie während einiger Tage nicht fähig waren, voll beladene Serviertabletts zu tragen.

Sie nickte. Anscheinend hatte sie seine bagatellisierende Reaktion erwartet. So undurchsichtig wie er glaubte war sein Charakter offenbar nicht.

"Du kannst ma helfen, wenn de willst."

Sie schaute ihn von unten herauf abschätzend an und vergaß das Hochdeutsch.

"Und wie?", fragte er, ohne sein Erstaunen zu verbergen. Niemand hatte ihn bisher um Hilfe gebeten.

Wieder nickte sie, wie zur Bestätigung einer vorgefassten Meinung. Und lächelte. Er fühlte sich unbehaglich. Ihm gefiel nicht, dass seine Antworten offenbar ihren Erwartungen entsprachen. Er nahm sich vor, in Zukunft noch weniger von sich preiszugeben.

"Haste letzte Woche mein blaues Auge jesehen?", fragte sie. "Die dickste Schminke hat nich jereicht, et ordentlich abzudecken."

Er hatte nichts bemerkt. Allerdings sah er die Bedienerinnen so genau auch nicht an. Zwar hatte er zu Haus, gleich neben dem Hafen, erste Erfahrungen mit ihresgleichen gesammelt, aber eine Offenbarung, die zur ständigen Wiederholung reizte, war es nicht gewesen. Jedenfalls war ihm Hildes Veilchen verborgen geblieben. Und selbst wenn er es entdeckt hätte, es wäre ihm gleichgültig gewesen.

Also schüttelte er wahrheitsgemäß seinen Kopf.

"Du siehst mich nich richtich an", warf sie ihm vor. Es klang kokett.

Er antwortete nicht. Wenn er zustimmte, wäre sie beleidigt. Und wenn er in diesem Augenblick, gleichsam nach Aufforderung, ihre Nase, ihre Augen oder ihren Mund bewundert hätte – zu weitergehender Beurteilung ihres Körpers hätte er sich nicht hinreißen lassen –, wäre das ein gar zu plumper Versuch gewesen, ihr zu schmeicheln.

Obgleich sie wahrscheinlich nichts anderes erwartete.

Aber er sagte nichts.

"Nun jut", sie nahm sein Schweigen mit Fassung auf und fügte unbekümmert und schamlos – ein anderes Wort für ihr Verhalten konnte er nicht finden – hinzu: "Een Jast, mit dem ick mir einjelassen habe, hat ma eene runterjehauen, weil ick ihn nich lutschen wollte."

Wieder blickte sie gespannt mit schrägem Kopf zu ihm auf. Sie wollte herausfinden, wie er reagierte.

Für einen Augenblick verlor er die Kontrolle über sein Gesicht. Aber er wusste nicht, ob sie es gemerkt hatte. Mehr als Verblüffung und einen gewissen Widerwillen hätte es ohnehin nicht ausdrücken können. Weil sie aber eine Antwort erwartete, fragte er dümmlich:

"Warum wolltest du nicht - - lutschen?"

Sie schüttelte vehement ihren Kopf, dass die Haare flogen, und versuchte, Ekel auszudrücken:

"Nee, nich bei diesen Dreckschwein."

"Und warum hast du ihn überhaupt rangelassen?"

Er wunderte sich über seine Reaktion und stellte mit merkwürdiger Genugtuung fest, dass er sich ihrem sprachlichen Niveau anpasste.

"Er hat jut jezahlt. Schon am Tisch."

Sie zählte weitere Vorzüge des Dreckschweins auf. Und dann seine Nachteile. Das Negative überwog.

"Du weeßt nich, wie de meesten Männer sind, wenn se 'ne halbnackte Frau sehen", behauptete sie etwas unmotiviert. Dann kicherte sie:

"Aber vielleicht weeßt du's ja doch. Du bist een janz stilles Wasser."

Sie erwartete, dass er nun mit seiner Potenz prahlte. Aber ihre treuherzige Schamlosigkeit machte ihn stumm. Natürlich zog sie naive Schlüsse aus seiner Sprachlosigkeit. Vielleicht machte sie sich sogar über seine Fassungslosigkeit lustig. Er wusste, wie verletzlich er war, wenn er belächelt wurde. Also versuchte er gerade noch rechtzeitig die Flucht nach vorn.

"Und ich soll dir helfen", stellte er abschätzig fest und hoffte, dass ihr Versuch, ihn auf ihr Niveau zu ziehen, durch seine nicht zu übersehene Arroganz fehlschlagen würde.

Sie spürte, dass er nahe daran war, ihr eine hochmütige Absage zu erteilen, und wurde schlagartig demütig. Es war wie ein unbewusster Reflex, den sie im Umgang mit zahlenden Männern gelernt hatte. Beinahe übergangslos fiel sie in die Rolle des bewundernden Weibchens:

"Ich bitte dich darum."

Sie redete wieder Hochdeutsch. Er grinste zufrieden, hielt sich aber mit Äußerungen zurück. Sie musste nicht wissen, wann er mit sich im Reinen war. Dennoch ahnte er nicht, worauf das alles hinauslaufen sollte.

"Und wie soll das vor sich gehen?", fragte er, benahm sich aber gleichzeitig derart selbstgewiss, dass sie glauben musste, er wisse genau, was sie von ihm erwartete. Darum ersparte sie sich eine Antwort und versuchte stattdessen, ihn mit Versprechungen zu locken:

"Et soll dir ooch nich zum Schaden jereichen."

Er hob unschlüssig seine Schultern und gab einen zögernden Laut von sich. Er wusste immer noch nicht, was sie eigentlich von ihm wollte.

"Du kannst eenen Teil des Geldes haben oder in Naturalien bezahlt werden."

Wenn sie versuchte, Hochdeutsch zu sprechen, machte sie den Eindruck eines kleinen Mädchens, das sich bemühte, artig zu sein. Aber nun ahnte er, welche Rolle er übernehmen sollte. Er wollte es genau wissen. Sie sollte es mit ihren Worten erklären.

"Red' nicht um den heißen Brei! Sag' mir in allen Einzelheiten, was du von mir willst!"

Sie blieb unter einer Straßenlaterne stehen, die noch nicht gelöscht war, und fasste nach seiner Hand. Wahrscheinlich sollte es eine Unterwerfungsgeste sein.

"Ick wusste, dass auf dich Verlass is. So ein Dreckschwein soll mich nich mehr schlagen dürfen."

Aber Georg machte seine Hand frei und insistierte: "Und wie soll das praktisch vor sich gehen?"

Sie schilderte es ihm. Mit beschönigenden Worten. Soweit sie dazu in der Lage war: Er solle sich in der Nähe aufhalten, wenn sie ihren Nach-Feierabend-Geschäften nachging. Sobald sie Gefahr witterte, würde sie rufen oder schreien, je nach Schwere der Bedrohung. Dann hätte er in Erscheinung zu treten. Und gegebenenfalls einzuschreiten.

"Du würdest zehn Prozent kriegen - - oder wat de sonst von ma willst."

Sie klapperte tatsächlich mit ihren Augenlidern.

Schließlich einigten sie sich auf ein Viertel ihres nächtlichen Einkommens.

Das war preiswert. Er wusste, was die Luden in Hamburg erhielten. Im Zweifel alles. Aber Hilde – eigentlich hieß sie Wilhelmine – war keine Professionelle. Und er war es auch nicht. Er leistete ihr eine Art Freundschaftsdienst. Mehr nicht. Da waren fünfundzwanzig Prozent genug.

Und im Übrigen erhielt er seine Naturalie heute schon. Als Vorschuss. Umsonst.

Sollte er Gewissensbisse oder ähnliche Skrupel gehabt haben – er verdrängte sie. Darüber hinaus war er sein Geld wert. Hilde wusste es. Und er auch. Spätestens als sie eines Nachts in einem zwielichtigen Hotel zu dreien über sie herfallen wollten und er alle drei angetrunkenen Tölpel mitsamt ihren Messern, die sie plötzlich in ihren Händen hielten, die Treppe hinunterwarf. Sie dankte ihm auf ihre Art.

Er hatte sich ausbedungen, dass niemand von seinem Beistand erfahren dürfe.

"Du erzählst keinem Menschen etwas von mir."

Er drohte ihr. Dennoch erzählte sie ihrer Freundin Marie von ihm. Während einer Samstagnacht trafen sie sich zu dritt.

"Wir sind im Excelsior verabredet", verkündete Hilde stolz.

Das Hotel Excelsior war ein zweitklassiges Haus in einer Nebenstraße des Kurfürstendamms, dort wo er seinen Glanz zu verlieren beginnt. Aber für Hilde war das Hotel ein Aufstieg. So vornehm war sie noch nie verabredet gewesen.

"Wir treffen beide denselben Mann. Marie hat das arrangiert."

"Wenn es euch nichts ausmacht - - "

Er hatte weder Hilde noch ihrer Freundin etwas zu verbieten.

"Er zahlt gut", erstickte Marie alle vielleicht doch noch versteckten Einwände, "und ohne zu handeln."

So lernte er Marie kennen.

Ein paar Tage später sprach Hilde ihn während einer Zigarettenpause im Hinterhof der Neuköllner Bierschwemme leise an, obgleich sie sonst jeden auffälligen Kontakt am Arbeitsplatz vermieden.

"Kannst du heute Abend Marie begleiten?"

Zögernd sagte er zu. Er hätte nicht sagen können, warum ihn ein ungutes Gefühl beschlich, als er Hildes Freundin ins Hotel brachte. Marie schien kein guter Umgang zu sein. Seit Hilde sie ständig traf, vernachlässigte sie ihre Arbeit vor der Theke. Sie war müde und unfreundlich. Ihre nächtlichen Ausflüge häuften sich. Die Bekanntschaften wurden wahllos.

Für Georg waren die Nächte in den fragwürdigen Hotels leicht verdientes Geld. Selten nur musste er einschreiten, und wenn ihm danach war, schlief er mit Hilde – vorher, nachher oder wenn sie nicht verabredet war. Und nun kam Marie dazu. Ein unbefangener Beobachter würde behaupten, er hätte zwei Mädchen laufen. Die Situation behagte ihm nicht.

Nach zwanzig Minuten, die er rauchend und wartend auf dem Hotelflur verbracht hatte, gesellte sich Marie wieder zu ihm. Sie nahm seinen Arm und grinste ihn an:

"Das war wohl nichts. Er war schon fertig, als es noch gar nicht angefangen hatte."

Sie gab ihm sein Geld.

Sie gingen durch den warmen Sommerabend. Marie erzählte, dass sie Hilde schon seit ihrer gemeinsamen Kindheit kannte. Sie seien in der gleichen Gegend aufgewachsen.

"Nach der Schule haben wir uns aus den Augen verloren."

Wieder getroffen hätten sie sich in der Bierschwemme, in der Hilde und er, Georg, langweilige Säufer bedienten. Sie sei damals schon freiberuflich tätig gewesen. Sie lachte:

"Ich hatte einen gutaussehenden Mann am Arm, der mich freihielt, als Hilde uns bediente und wir uns wiedererkannten."

Georg fragte sich, ob sie ihm die Zufriedenheit mit ihrem Leben vorspielte. Im Grunde interessierte es ihn nicht. Er hing seinen eigenen Gedanken nach, während sie munter plapperte. Dann stockte das einseitige Gespräch und nach einer kleinen Weile des Schweigens fragte sie:

"Bringst du mich nach Haus?" Und als er zögerte, fügte sie hinzu: "Ich wohne allein."

Es wurde eine unvergessene Nacht.

Wenn er mit Hilde schlief, gingen sie routiniert miteinander um. Sie wussten, was sie wollten und was der andere zu bieten hatte. Sie waren aneinander gewöhnt wie ein altes Ehepaar. Mit Marie war alles anders. Es machte ihr Spaß, mit ihm zu spielen, ihn zu verlocken, ihn hinzuhalten, mit ihm zu experimentieren, sich ihm zu versagen, um ihn Augenblicke später zu wilden Zirkusnummern zu provozieren. Endlich schlief er erschöpft ein. Aber noch im Morgengrauen weckte sie ihn mit verlangenden Zärtlichkeiten und geflüsterten Hinweisen, was er zu tun habe.

Zum ersten Mal seit er in Berlin war, kam er zu spät zum Dienstbeginn.

Marie mit ihrer ausgelassenen Fröhlichkeit und einem unerschöpflichen Verlangen nach seinen Umarmungen zerstreute seine Bedenken, die er wegen seines nächtlichen Nebenerwerbs gegenüber seinem Arbeitgeber hegte. Er war schon immer mit wenig Schlaf ausgekommen. Aber nun schmolzen seine Ruhephasen auf drei bis vier Stunden täglich zusammen. Er wurde fahrig.

Gleich nach seiner Ankunft in Berlin war er einem Sportclub beigetreten, in dessen Turnhalle er mit Hanteln trainieren konnte. Zwar besaß er keinen Wettkampfehrgeiz mehr, aber er wollte in Form bleiben. Zwei Vormittage in der Woche blieben dem Training vorbehalten, auch wenn es ihm immer schwerer fiel, rechtzeitig aufzustehen. Nachmittags und abends bediente er die Gäste in der Brauereigaststätte. Nachts war er oft bis in die frühen Morgenstunden mit den Mädchen unterwegs, und wenn Marie nicht einschlafen konnte – und sie legte es darauf an, munter zu bleiben –, verführte sie ihn zu ständig neuen Spielen in ihrem breiten Bett. Es schien Georg, als wolle sie ihm und allen Anderen beweisen, dass sie ihren Beruf liebte, und manchmal fühlte er sich als Laborratte, mit der sie experimentierte, bis sie mit einer neuen Stellung, einem bisher unbekannten Reiz oder einer anderen Überraschung zufrieden war und damit gleichsam an die Öffentlichkeit gehen konnte. Es war ein anstrengendes Leben. Aber er lernte viel bei ihr.

"Deine zukünftige Frau – falls du jemals heiraten solltest, du bist nicht der Typ dafür – wird es mir danken", machte sie sich über seine gelegentlichen puritanischen Skrupel lustig. Dann lachte er zwar, war aber nicht sicher, dass sie mit ihren bedenkenlos genossenen Sottisen wirklich den besseren Teil des Lebens durchspielte.

Glücklicherweise fiel ihm seine Arbeit am Gast nicht schwer. Er besaß eine natürliche Gabe für das rechte Maß an Ergebenheit, ohne unterwürfig zu wirken. Die Leute, denen er die Bestellungen servierte, waren der Meinung, er sei sein Trinkgeld wert. Mit seinen Kollegen, denen er mit Sicherheit an Körperkraft, aber wohl auch geistig überlegen war, kam er gut aus, ohne Freundschaften zu schließen. Den in größeren gastronomischen Betrieben schnell entstehenden betrügerischen Interessengruppen zum Nachteil der Eigentümer schloss er sich nicht an. Er machte rasch deutlich, dass er auf der Seite der Arbeitgeber stand, denen er sich durch seine Herkunft als zugehörig betrachtete. So blieb er meist ein Fremder unter den Bedienern, die ihm mit unverkennbarem Misstrauen begegneten.

"Er bildet sich ein, etwas Besseres zu sein", hörte er mehr als ein Mal von verschiedenen Serviererinnen, deren Schmeicheleien er uninteressiert belächelt hatte. Er geriet in den Ruf eines Einzelgängers, wurde bespöttelt, bewundert, beneidet und schließlich in Ruhe gelassen. Man hatte sich an ihn gewöhnt. Er war es zufrieden, tat seine Pflicht, war nichtssagend freundlich zu jedermann, wich Freundschaften aus und ließ sich auf keine Klüngelei ein. Dennoch lernte er schnell, wie man als angestellter Kellner mit kleinen oder größeren Betrügereien seinen kärglichen Lohn aufbessern kann. Wenn sich eine gefahrlose Gelegenheit ergab und er keine Mitwisser fürchten musste, brachte er Bier am Bufettier vorbei zum Gast, löste entwertete Bons mehrfach am Ausschank ein, prellte angetrunkene Gäste, hinterging die Brauerei bei der Anlieferung der Bierfässer, betrog bei der Eintragung seiner Arbeitszeiten, behielt größere Trinkgelder für sich, statt sie in den Tronc zu zahlen, aus dem nach einer fest gefügten hierarchischen Ordnung die Servicekräfte einen zusätzlich Lohn erhielten, und bereitete sich mit dem so erworbenen Wissen über die Umgehungsmöglichkeiten der Kontrollen auf seine zukünftige Rolle als Gastronom vor.

Dass er ein Fremdkörper im Personalbestand war, fiel zuerst den Oberkellnern auf, denen er zugeteilt wurde. Manche förderten ihn, aber die meisten betrachteten ihn als potentiellen Konkurrenten. Er überlegte, ob er ihnen erzählen sollte, dass er keinerlei Ambitionen besaß, in der geknechteten Gilde der Kiestreter – die Bedienungen im Biergarten und auf der kiesbestreuten Terrasse wurden so genannt – Karriere zu machen. Sein Ehrgeiz war größer. Er sah sich als Pächter bedeutender brauereieigener Unternehmen und später – wahrscheinlich – als Eigentümer von Restaurants und Hotels. Aber solche Pläne gingen niemand etwas an. Er hielt es für besser, sich keinem anzuvertrauen. Weder hinsichtlich seiner Zukunftshoffnungen noch sonstiger beruflicher Ideen. Pläne gedeihen erfolgreich im Stillen. Dabei blieb er. Auch als er eines Tages in das Büro des Pächters der Neuköllner Bierschwemme gerufen wurde.

"Direktor Obermeier hat sich nach dir erkundigt", sagte der Pächter mit einigem Befremden in der Stimme.

Obermeier gehörte zum Vorstand der Brauerei.

"Bist du mit ihm verwandt?"

Hilfs-Commis wurden geduzt.

"Nein."

Georg war bisher nicht bekannt, dass sein Vater – niemand sonst konnte die Aufmerksamkeit des Direktors in München auf ihn in Berlin gelenkt haben – einen so guten Draht zur Brauerei besaß.

"Und wie gefällt es dir bei uns?"

"Danke, gut. Ich habe viel gelernt."

Gewöhnlich wusste er, was die Leute von ihm hören wollten. Das gehörte zur Trinkgeld-Philosophie.

"Dann berichte das Direktor Obermeier."

Obermeier war das Mitglied des Vorstands, das für die guten Kontakte zu den Pächtern der Brauerei zuständig war. Als er eines Tages die Berliner Bierschwemme besuchte, fragte er Georg im Büro des Pächters, wo er bisher Dienst getan habe, wofür er sich besonders interessiere und ob er spezielle Wünsche hinsichtlich seiner Ausbildung hege.

"Ich möchte - - vielleicht später einmal - - -", immer schön bescheiden auftreten, " - - - in der Ausgabekontrolle tätig werden - - - " und diesen Oberkellner-Strebern das Leben schwer machen, fügte er im Geiste hinzu.

"Mal sehen, was wir machen können - - wenn du dich anstrengst - - - "

Einstweilen bekam er ein Buch in die Hand gedrückt. Leitfaden für die Gastronomieberufe. Er hatte noch nie davon gehört, dass es Bücher über Kneipen gab. Was das wohl für Sprücheklopfer waren, die Lehrbücher über den Verkauf von Alkohol an schwachköpfige Säufer schrieben.

Aber dann fand er den Inhalt des Buchs doch ganz interessant. Er war froh, dass er nicht seinem ersten Impuls nachgegeben und den schmalen Band einfach weggeworfen hatte. Der Autor beschrieb Vorgänge im Betriebsablauf, über die er selbst noch nie nachgedacht hatte. Manche Artikel las er immer wieder, bis er sie fast auswendig kannte. Und am Schluss des Textes gab der Autor Hinweise auf andere Bücher. Alles für Gastwirte – von denen die meisten keine Ahnung hatten, dass es gebildete Leute gab, die sich über ihren Beruf Gedanken machten.

Auch Marie machte sich über ihn lustig, als sie ihn ins Lesen vertieft sah. Aber sie lachte nur ein Mal und dann nie wieder über seine Bücher. Denn es blieb nicht bei diesem ersten, geschenkten Buch. Als er glaubte, alles verstanden zu haben, was der Leitfaden beschrieb, begann er sich zu fragen, was die anderen Autoren, deren Bücher im Anhang aufgeführt waren, wohl über die Gastronomie geschrieben haben mochten. Er überlegte ernsthaft, ob es sich lohnen könnte, sein für die eigene Gaststätte zurückgelegtes Geld für noch ein Buch auszugeben.

Wenn er unterwegs in der Stadt an einem Buchladen vorbeikam, blieb er vor dem Schaufenster stehen. Aber niemals entdeckte er einen der auf den letzten Seiten seines Leitfadens aufgezählten Titel in der Auslage.

Noch nie hatte er einen Fuß in eine Buchhandlung gesetzt. In manche der Läden konnte er von außen hineinsehen. Die Wände waren raumhoch mit Büchern verstellt. Die Kunden sprachen mit den Verkäufern, die ein wichtiges Gesicht machten. Oder sie standen vor den Regalen, nahmen ein Buch heraus und begannen, darin zu lesen, ohne es vorher bezahlt zu haben. Manche vermittelten ihm den Eindruck, sie wollten das Buch gar nicht kaufen, sondern im Laden lesen. Vielleicht war das sogar erlaubt, denn niemals sah er einen Buchhändler seinen Kunden ermahnen, das Buch wieder zurückzustellen.

Der halbverhungerte Theo, der abends immer in das Neuköllner Lokal kam, um seine Zeitungen an die Gäste zu verkaufen, würde zu zetern beginnen, wenn jemand seine frisch gedruckten Blätter erst lesen und dann – vielleicht – bezahlen würde. Und was Georg besonders wunderte, war, dass der eine oder andere Kunde im Buchladen das Buch, in dem er gelesen hatte, wieder in das Regal zurückstellte und ohne überhaupt etwas gekauft zu haben das Geschäft verließ.

Es dauerte ein paar Wochen, ehe er sich entschloss, eine Buchhandlung tatsächlich zu betreten.

Die Kunden durften anscheinend wirklich tun und lassen, was sie wollten. Er hatte einen Laden entdeckt, in dem eine junge Verkäuferin die Leser bediente. Junge Frauen fand er weniger furchteinflößend als die alten Männer, die in den meisten anderen Buchhandlungen als Verkäufer angestellt waren. Seinen Leitfaden hatte er mitgenommen. Es konnte sicher nicht schaden, wenn die Buchhändlerin wusste, dass er bereits ein Buch besaß.

"Ich möchte dies Buch hier kaufen", sagte er, nachdem die Verkäuferin, die er von der Straße aus beobachtet hatte, ihn endlich entdeckte und nach seinen Wünschen fragte. Es schien zum guten Ton zu gehören, die Kunden nicht mit Fragen zu belästigen. Er wunderte sich, wie die Leute ihren Umsatz machten.

Mit dem Finger zeigte er auf das teuerste Buch, das in seinem Leitfaden für die Gastronomieberufe aufgeführt war. Seltsamerweise hatte es weniger Seiten als ein paar billigere, die da auch erwähnt wurden. Aber wenn er schon ein Buch kaufte, durfte es ruhig das teuerste sein. Vielleicht beeindruckte das auch die Verkäuferin.

"Wahrscheinlich haben wir das nicht im Bestand", sagte das Mädchen bedauernd. "Ich muss es für Sie bestellen."

Sie blätterte in einem dicken Wälzer. Ein so schweres Exemplar von Buch hatte er noch nie gesehen. Höchstens auf Bildern. Anscheinend enthielt es alle Titel, die jemals gedruckt worden waren. Die Verkäuferin blickte wieder auf.

"Es gibt eine neue Auflage. Schon die zweite nach der, die in Ihrer Bibliographie erwähnt wird. Soll ich sie Ihnen zur Ansicht bestellen? Sie ist etwas teurer geworden."

Sie nannte den aktuellen Preis.

Er war verwirrt. Was war eine 'neue Auflage'? Wieso konnte die kleine Verkäuferin – bestimmt nicht älter als er – ein Wort wie 'Bibliographie' fließend aussprechen, und was bedeutete es überhaupt? Wo lernt man so etwas?

Aber tapfer nickte er und fügte ein krächzendes "Ja, bitte" hinzu.

"Es wird ein paar Tage dauern. Der Verlag hat hier kein Auslieferungslager und ich glaube nicht, dass der Grossist ein so seltenes Fachbuch vorrätig hat."

Sie fragte ihn nach seinem Namen und seiner Adresse und händigte ihm zur Erinnerung die Durchschrift ihrer vorgedruckten Notiz aus.

"Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?"

Er schüttelte den Kopf und stolperte verwirrt zum Ausgang. Als er sich bewusst wurde, dass er einen kläglichen Abgang machte, blieb er abrupt stehen, fasste sich an den Kopf, als ob er etwas vergessen hätte, und ging zurück an eines der Regale im Hintergrund, wo er wahllos ein Buch herauszog, darin blätterte und es wieder zurückstellte. Er hatte vor Aufregung kein Wort lesen können und jeden Augenblick damit gerechnet, dass ihm jemand das Buch aus der Hand riss und ihm in Rechnung stellte. Aber nichts geschah. Im Gegenteil, als er wieder an der Verkäuferin vorbeiging, nickte sie ihm lächelnd zu und sagte höflich Auf Wiedersehen. Er lächelte zurück und atmete tief auf, als er endlich wieder auf der Straße stand.

Der alte Mann sitzt an seinem Schreibtisch

im Arbeitszimmer und schaut wie oft in letzter Zeit durch das Bild seiner Frau hindurch in die Ferne der Vergangenheit. Wäre er abergläubisch, er würde an seinen nahen Tod glauben. Aber noch fühlt er sich gesund, vielleicht ein wenig müde. Die Altersgebrechen, die ihn plagen, nimmt er wie seine Ärzte als natürliche Reaktion seines Körpers auf die Abnutzungen hin, die er ihm zugemutet hat. Warum soll er klagen? Die jungen Leute – und alle Leute sind jung in seinen Augen – kennen doch nur eine Erwiderung:

"Sie besitzen ein gesegnetes Alter!"

Als ob das ein Argument ist.

Die Erinnerungen, denen er neuerdings gern nachhängt, sind erfreulicher als die Gegenwart. Zwar waren die Zeiten damals nicht leichter und angenehmer auch nicht - - wahrscheinlich waren sie eher schlimmer, aber er war jung, seine Erlebnisse neu, die Erwartungen unbekümmert und das Leben eine Fundgrube glücklicher Umstände.

Heute liest er überall, dass die Zeiten damals einen Umbruch ankündigten, dass die Republik verspielt wurde und der Beginn einer neuen, schlimmeren Ära bevorstand. Er war sich dessen nicht bewusst. Zwar gab es Schlägereien auf den Straßen, Uniformen, Halstücher, Abzeichen und Armbinden in den verschiedensten Farben, Kundgebungen, Demonstrationen, Aufmärsche und Reden von vielerlei Leuten, auch in der Bierschwemme.

Aber das war nicht seine Welt. Mochten die Leute sich wegen einer dummen Idee, eines Glaubens, einer politischen Überzeugung, aus Rache oder anderen Gründen gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ihn betraf das nicht. Er hatte keine Zeit für solchen Unsinn. Und ohnehin war Politik damals schon ein schmutziges Geschäft, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Ebenso wenig wie heute.

Und er will nicht an gestern denken. Er muss seine Rede für die Einweihung der Georg-Schäfer-Allee vorbereiten.

Die Peters hat ihm gesagt, dass der Bürgermeister, diese politische Schlafmütze, eine Laudatio zu halten gedenke. Er wird sich einmal mehr eine ermüdende Ansprache mit einer Anhäufung platter Redensarten anhören müssen. Der Langweiler von der falschen Partei – obgleich eigentlich alle Parteien falsch sind – wird langatmig seine eigenen bürgermeisterlichen Meriten preisen und dann – gnädig – seine, des Georg Schäfers Verdienste um die Stadt etwas weniger euphorisch würdigen, das heißt, er wird die wohllöbliche Vergangenheit beschwören.

"Aber der alte Mann wird nicht mitspielen", hat er gestern zu der Peters gesagt. "Ich werde eine optimistische Rede über die Zukunft halten. Aufrührerisch und anklagend. Die verkalkten Krämerseelen der Lokalpolitiker müssen aufgeschreckt werden."

Und dann hat er ihr aufgegeben, einen frechen, aufrüttelnden Text zu entwerfen: "Genau das Gegenteil dessen, was sie von einem alten Mann erwarten."

Aber als sie den Auftrag, eine Rede vorzubereiten, an den jungen Mann weitergibt, den Georg vor ein paar Monaten eingestellt hat, 'um nicht nur alte Gesichter zu sehen', wie er ihr auf ihre verwunderte Frage nach dem Sinn eines weiteren Mitarbeiters erläuterte, dämpft sie dessen begeisterten Elan mit der simplen Feststellung:

"Lassen Sie sich nicht von seinen Frechheiten täuschen, die er hier im kleinen Kreis zum Besten gibt. Zwar kann er Politiker nicht leiden, aber er hat noch nie in der Öffentlichkeit etwas Abfälliges über sie gesagt."

Dabei würde es ihm wirklich Spaß machen, die gewählten Besserwisser der Politikerkaste zu provozieren, zu erschrecken, bloßzustellen und zu schockieren. Er weiß, dass man von ihm behauptet, er finanziere anonym Prozesse gegen die Stadt vor den Verwaltungsgerichten. Soviel ist von seiner Abneigung gegen die Gängelung durch die neidzerfressenen Kommunalpolitiker doch an die Öffentlichkeit gelangt.

Aber niemand weiß wirklich etwas darüber. Auch seine engsten Mitarbeiter nicht. Und er macht sich ein Vergnügen daraus, den Gerüchten nicht ernsthaft entgegenzutreten. Seine öffentlichen Dementis sind halbherzig. Er ist ein seniler alter Mann, vermögend, kaum verwundbar, dem seine verqueren Ansichten nachgesehen werden. Es gibt wenig Freuden im Alter. Diese gönnt er sich.

Er nimmt den Hörer seines Nostalgie-Telefons und lässt sich mit der Peters verbinden:

"Haben Sie den Text fertig?"

Die Peters ist wie vieles aus seiner engeren Umgebung ein Relikt aus der Vergangenheit. Im buchstäblichen Sinn ein Überbleibsel. Fast zwanzig Jahre ist sie jünger als er. Seit einunddreißig Jahren arbeitet sie für ihn. Über die Hälfte dieser Zeit hatten sie ein Verhältnis miteinander. Eine Zeitlang haben sie so gut wie jede Mittagspause gemeinsam in seinem Bett verbracht. Irgendwo in dem großen Bürohaus, das der Grundstein seines Vermögens ist und das ihm noch gehört, war immer ein Zimmer frei, das er sich möblieren ließ, 'um allein sein zu können', wie er behauptete. Dorthin zog er sich mittags zu einer Ruhepause zurück. Sie folgte ihm nach einer Weile.

Es war eine seltsame Beziehung. Beide waren sie verheiratet. Sie mit einem sehr viel älteren Mann; fast so bejahrt wie er. Und er mit Uta, die er praktisch seit Wilhelm juniors Geburt nicht mehr angefasst hatte.

Sie hatten beide nicht das Gefühl, Ehebruch zu begehen. Wahrscheinlich weil keine Liebe im Spiel war. Ihre Verbindung beschränkte sich auf den reinen Akt. Niemals verspürten sie das Bedürfnis, sich gegenseitig beim Vornamen zu nennen. Selten nur fielen private Worte. Meistens ging sie ins Büro zurück, bevor ihm die Augen zufielen. Es wäre ihm peinlich gewesen, in ihrer Gegenwart zu schlafen.

Nach fast siebzehn Jahren endete der sexuelle Part ihrer Beziehung. Die gemeinsamen Mittagspausen waren zur Routine geworden. Sie schliefen miteinander wie ein altes Ehepaar. Aus Gewohnheit. Aber reden konnten sie beide nicht über ihr merkwürdiges Miteinander. Damals nicht, und heute – nach so langer Zeit – erst recht nicht. Offenbar fehlen ihnen die Worte.

Sie sind beide keine Menschen, die Freundschaften schließen können. Beichtväter brauchen sie nicht. Ihre Probleme lösen sie allein. Sich anderen gegenüber zu öffnen, ist ihnen nicht gegeben, und je mehr ihnen das Alter zusetzt, umso verschlossener werden sie. Auch in ihrer Beziehung zueinander.

Nach sechzehn Jahren gemeinsamer Mittagspausen begannen sie, immer seltener 'Bis nachher' zu sagen – ihr unverfänglicher Geheimcode, mit dem sie sich verabredeten. Bis sie eines Tages merkten, dass sie ganz aufgehört hatten, sich zu treffen. Georg wusste nicht, ob sie erleichtert war oder das Ende bedauerte. Eigentlich interessierte es ihn auch nicht. Es war vorbei. Als er es ihr sagte, tropfte eine Träne in ihren Mundwinkel.

Ihr verlässliches geschäftliches Miteinander änderte sich nicht. Sie genoss sein gleichbleibendes Vertrauen. Ihre Loyalität blieb unverändert. Noch immer sind sie das eingespielte Team. Seit über dreißig Jahren.

"Ich komme wahrscheinlich nicht ins Büro", sagt er jetzt. "Sobald Sie den Text geschrieben haben, lassen Sie sich bitte hierherfahren. Den endgültigen Wortlaut können Sie hier zu Papier bringen."

"Wir sollten ein paar Kopien für die Presse ziehen", wirft sie ein.

"Dafür ist morgen früh noch Zeit."

Er legt ohne Abschiedsfloskel auf.

Für eine Minute oder so starrt er auf die Fotografie der aktiven Mitglieder des Rasensportvereins Teutonia in Altona, die altmodisch gerahmt in seinem häuslichen Arbeitszimmer hängt. Er kann sich genau an das Atelier des Fotografen und die langwierigen Vorbereitungen für die zwei Blitzlichtaufnahmen erinnern.

Dann wandern seine Gedanken zurück nach Berlin: Als sein Vater wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus kam, hatte seine Mutter ihn angerufen. Zu der Zeit kamen fünf Telefone auf hundert Haushalte in Berlin. Private Ferngespräche waren teuer und wenigen Privilegierten vorbehalten. Gewöhnlich wurden Telegramme verschickt, wenn schlechte Nachrichten übermittelt werden sollten. Aber diesmal hatte seine Mutter wirklich Angst um Wilhelm. Und um sich und ihre Zukunft. Was sollte aus ihr werden, wenn Wilhelm tatsächlich stürbe? Und aus der Gaststätte? Oder ihrem Café? Solche Fragen rechtfertigten ein Telefongespräch.

Der Leiter des Personalbureaus gestattete ihm nach Rücksprache mit dem Pächter, unverzüglich nach Hamburg zu reisen. Am nächsten Abend stand er hinter der elterlichen Theke und versuchte, sich an bekannte Gesichter und ihre Namen zu erinnern.

Seine Mutter beklagte den nachlassenden Umsatz. Die Weltwirtschaftskrise wagte ihre ersten Angriffe auch auf das Geschäft mit dem Alkohol. Aber sein Vater, als er wieder halbwegs bei Verstand war, tat die Klagen seiner Frau mit einer Handbewegung ab.

"Schnaps geht immer", behauptete er. "Wenn die Leute Sorgen haben, brauchen sie Alkohol. Und wer keine Sorgen hat, macht sich welche."

Gemeinsam verachteten sie ihre besten Kunden, deren Ehefrauen am Freitag, wenn der Lohn ausgezahlt wurde, vor den Fabriktoren standen, um ihrer Männer mit der vollen Lohntüte habhaft zu werden, bevor sie in der nächsten Eckkneipe verschwanden. Oft warteten sie vergebens. Die Männer nahmen einen Seitenausgang oder hatten die Fabrik vorzeitig verlassen und einen Kollegen gebeten, ihre Stempelkarte in den Zeitautomaten zu stecken. Praktizierte Arbeitnehmersolidarität.