6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

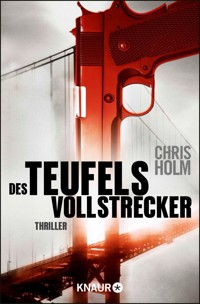

Düstere Helden, knallharte Action, gnadenloses Tempo: ein actiongeladener Thriller um einen Bombenanschlag auf die Golden Gate Bridge Chris Holm, der bereits für die renommiertesten US-Krimi-Preise nominiert war, legt mit ""Des Teufels Vollstrecker" einen Thriller vor, der so bombastisch wie ein hochspannender Hollywood-Blockbuster ist. Auftragskiller Michael Hendricks - ein Auftragskiller der ganz besonderen Art. Er tötet ausschließlich andere Auftragskiller. Aus Prinzip. Doch besondere Umstände erfordern in "Des Teufels Vollstrecker" besondere Maßnahmen und manchmal muss auch ein Auftragskiller seine Prinzipien über Bord werfen... Denn Michael Hendricks hat den Tod seines Partners Lester weder verziehen noch vergessen. Leider hat er ohne den Technik-Freak keine Chance, die Mitglieder von »The Council« zu enttarnen, jenes weltweit agierenden Verbrecher-Syndikats, das seinen und Lesters Tod in Auftrag gegeben hatte. Doch der Zufall meint es gut mit Hendricks: Frank Segreti, ein tot geglaubter Kronzeuge gegen »The Council«, erweist sich als höchst lebendig. Dummerweise haben davon auch das FBI und natürlich die Killer des Syndikats Wind bekommen ... »Eine dieser seltenen, packenden, absolut brillanten Storys, bei denen man Sauerstoff braucht, um bis zum Ende durchzuhalten.« David Baldacci über Chris Holms ersten Thriller "So was von tot"

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Chris Holm

Des Teufels Vollstrecker

Thriller

Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Diemerling

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Düstere Helden, knallharte Action, gnadenloses Tempo: ein actiongeladener Thriller um einen Bombenanschlag auf die Golden Gate Bridge

Auftragskiller Michael Hendricks hat den Tod seines Partners Lester weder verziehen noch vergessen. Leider hat er ohne den Technik-Freak keine Chance, die Mitglieder von »The Council« zu enttarnen, jenes weltweit agierenden Verbrechersyndikats, das seinen und Lesters Tod in Auftrag gegeben hatte. Doch der Zufall meint es gut mit Hendricks: Frank Segreti, ein tot geglaubter Kronzeuge gegen »The Council«, erweist sich als höchst lebendig. Dummerweise haben davon auch das FBI und natürlich die Killer des Syndikats Wind bekommen …

Ein Thriller wie ein Hollywood-Blockbuster!

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

SIEBEN JAHRE ZUVOR

HEUTE

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

Danksagung

Steve – danke für den Schubs.

What if the breath that kindl’d those grim fires

Awak’d should blow them into sevenfold rage

And plunge us in the flames? Or from above

Should intermitted vengeance arm again

His red right hand to plague us?

John Milton, Paradise Lost [2. Buch, Vers 170ff.]

»Wie, wenn den Hauch,

Der dieses grimmige Feuer entzündete,

Zu siebenfacher Wut Er steigern wollte,

Um in die Flammen uns zu stürzen? Oder

Von oben die beruhigte Rache wieder

Die rote rechte Hand bewaffnete,

Uns neu zu quälen?«

[Ü: Adolf Böttger, 1846]

You’re one microscopic cog

In his catastrophic plan

Designed and directed by

His red right hand.

Nick Cave and the Bad Seeds, »Red Right Hand«

SIEBEN JAHRE ZUVOR

Der Mann kam kurz nach drei Uhr morgens in den Empfangsbereich der FBI-Außendienststelle Albuquerque getaumelt. Sein grau meliertes schwarzes Haar war vom Regen angeklatscht, sein Gesicht mit Bartstoppeln bestäubt und von Falten zerfurcht. Nasse, zerrissene Kleidung klebte an seiner hageren Gestalt. Seine bloßen Füße bluteten und färbten die Pfütze rot, die sich unter ihm sammelte.

Special Agent Charlie Thompson sah überrascht von ihrem Schreibkram auf. Keine der Überwachungskameras außen am Gebäude hatte den Mann angekündigt. Wäre nicht plötzlich durch die offene Tür das Brausen des Sturms zu hören gewesen, hätte sie sein Eintreten vielleicht nicht einmal bemerkt.

Thompson hatte erst vor einem Monat ihre Ausbildung in Quantico beendet, es aber irgendwie schon geschafft, ihren neuen Boss zu verärgern. Yancey ließ sie die ganze Woche Nachtschichten an der Anmeldung schieben, was ihr in Wahrheit nicht einmal was ausmachte. Abgesehen von gelegentlichen Anrufen – meist von irgendwelchen irren Verschwörungstheoretikern, die sich zu sehr in ihre Wahnvorstellungen hineingesteigert hatten, um schlafen zu können – war es nachts nämlich ziemlich ruhig.

Heute jedoch ging ein Gewitter nieder, als würde der Himmel zürnen. Gabelblitze zuckten auf, Donnerkrachen erschütterte das Gebäude, und Regenschleier verwischten das Licht der Straßenlampen.

Der arme Kerl ist bestimmt bloß ein Obdachloser, der Schutz vorm Regen sucht, dachte Thompson, auch wenn ihr Gefühl ihr etwas anderes sagte.

»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie.

Blassblaue Augen sahen sie aus von violettschwarzen Blutergüssen umringten Höhlen an. Der Mann machte den Mund auf, doch es kam nur ein trockenes Krächzen heraus. Er schluckte schwer, verzog schmerzlich das Gesicht und humpelte durch den Vorraum auf sie zu. Als er näher heran war, stellte sie fest, dass seine Fingerknöchel blutig aufgeschürft waren. Sie zeigte ihm ein beschwichtigendes Lächeln und drückte verstohlen die Notruftaste des an ihrem Gürtel befestigten Funkgeräts.

Als er den Anmeldetresen erreicht hatte, versuchte er es erneut. »Ich … ich muss mit dem leitenden Special Agent sprechen.« Es kam zäh und undeutlich heraus. Getrocknetes Blut klebte in seinen Mundwinkeln, und sein Unterkiefer war deformiert, als hätte er vor Kurzem ein paar Zähne gezogen bekommen, und zwar nicht mit seinem Einverständnis.

»Worum geht es?«

Er fixierte sie mit einem kalten, starren Blick. Ein neuer Donner ließ die Fenster erbeben. »Ich glaube, es ist für uns beide besser«, sagte er schnaufend, »wenn ich diese Information für den verantwortlichen Special Agent aufspare.«

»Es ist sehr spät, Sir. Special Agent Yancey ist schon vor Stunden gegangen und schläft wahrscheinlich längst.«

»Dann nehmen Sie Ihr verdammtes Telefon und wecken Sie ihn!«

Er schlug mit der Faust auf den Tresen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen – und bemerkte erst da die Sicherheitsbeamten.

Es waren vier an der Zahl. Sie waren losgelaufen, sobald sie Thompsons Notrufsignal über ihre Walkie-Talkies gehört hatten. Drei von ihnen teilten sich mit gezogenen Waffen auf, um den Mann in die Mitte zu nehmen. Der vierte, die Hand am Pistolenholster, wollte sich ihm von hinten nähern, erstarrte jedoch, als er zu ihm herumfuhr.

»Keine Bewegung!«, rief einer der Wachleute. »Hände hoch!«

Der Unbekannte nahm eine geduckte Kampfhaltung ein, und sein Blick schnellte vom einen zum anderen. Trotz seines Alters und heruntergekommenen Aussehens war er offenbar fit und mit sehnigen Muskelsträngen ausgestattet wie ein Mittelgewichtsboxer. Die Wachen wurden nervös, ihre Finger spannten sich um die Abzüge.

»Ich mach keine Witze, Arschloch! Auf den Boden – sofort!«

Thompson stand auf und hob abwiegelnd die Hände. »Hey, immer mit der Ruhe, Leute. Alle erst mal schön durchatmen. Wir können das sicher friedlich regeln.«

In dem Moment traf ein Blitz das Gebäude. Der Donner folgte sogleich darauf, schmetternd, ohrenbetäubend, und die Vorhalle wurde in Dunkelheit getaucht.

Der Unbekannte reagierte schnell.

Mit ausgestreckter linker Hand stürzte er sich auf den nächsten Wachmann. Mündungsfeuer erhellte den Raum und blendete Thompson kurz, als einer von den anderen schoss. Die Kugel sauste durch die Luft, wo der Mann gerade noch gestanden hatte, und schlug in die Wand dahinter ein. Derweil schloss der Fremde die Spanne zwischen Daumen und Zeigefinger um die Kehle seines Opfers. Der Wachmann röchelte grässlich, als seine Atemwege kollabierten, und wäre zusammengesackt, hätte der Angreifer nicht weiter seine Luftröhre umklammert und ihn mit dem Rücken zu sich herumgedreht, sodass er einen japsenden Schutzschild für ihn abgab.

Dann zog er die Seitenwaffe des Wachmanns und eröffnete das Feuer.

Von da an sah Thompson alles in Standbildern ablaufen, bewirkt durch die Blitze und das Mündungsfeuer in der Dunkelheit. Einer der Sicherheitsleute wurde am Knie getroffen und ging schreiend zu Boden. Ein anderer bekam Kugeln in die Schulter, das Handgelenk, die Hüfte. Der letzte, der noch stand, schnellte in dem Versuch, den Mann zu entwaffnen, auf ihn zu. Doch der ließ seinen menschlichen Schutzschild los – der bewusstlos auf den Boden sank –, wich dem angreifenden Wachmann mit einem flinken Schritt zur Seite aus, packte ihn an den Haaren und rammte ihm sein Knie unter die Nase. Gleich darauf riss er ihn wieder hoch, dass ihm das Blut in hohem Bogen aus beiden Nasenlöchern spritzte, und schleuderte ihn in einen Schaukasten aus Glas.

Kaum dreißig Sekunden waren vergangen, seit das Gewitter den Stromausfall im Gebäude bewirkt hatte. Thompson umklammerte ihre glänzende neue Dienstwaffe mit zittrigen Händen und wartete darauf, dass der nächste Blitz ihr die Zielperson zeigte.

Dann sprang die Notbeleuchtung an und bestrahlte die überwältigten Wachen. Der Angreifer war nirgends zu sehen. Thompson fühlte sich auf einmal exponiert und suchte Deckung im Fußraum des Empfangstresens.

Lange geschah gar nichts. Alles, was sie hörte, war das Prasseln des Regens gegen die Fenster und ihr eigener flacher Atem. Schließlich brachte sie den Mut auf, unter der Theke hervorzukriechen und sich dabei vorsichtig umzusehen.

Kaum war sie heraus, fühlte sie den noch schusswarmen Lauf einer Waffe an ihrem Hinterkopf.

»Legen Sie Ihre Pistole auf den Boden und stehen Sie langsam auf.«

Sie gehorchte mit erhobenen Händen und rasendem Herzen.

»Jetzt hören Sie gut zu«, sagte der Unbekannte. »Es ist mir scheißegal, wie spät es ist. Holen Sie Ihren verdammten Boss ans Telefon und sagen Sie ihm, dass des Teufels Vollstrecker mit ihm reden will.«

HEUTE

1. Kapitel

Jake Restons Blick wanderte von dem vergilbten Foto in seiner Hand zu dem gedrungenen Ziegelsteinbau des Fort Point, der, von der Golden Gate Bridge überspannt, in die Bucht von San Francisco hinausragte. Stirnrunzelnd schüttelte er den Kopf.

Emily, seine Frau, seufzte. »Immer noch nicht?« Ihr jüngstes Kind strampelte in ihren Armen und stieß einen unzufriedenen Schrei aus. Emily wiegte die Kleine gewohnheitsmäßig, um sie zu beruhigen. »Sophia hat Hunger. Sie fängt an zu greinen, wenn ich sie nicht bald füttere.«

»Wir sind ganz nah dran«, sagte Jake. »Sieht aus, als wären wir nur noch zehn Meter von der Stelle entfernt, höchstens zwanzig.«

»Das hast du schon vor einer halben Stunde gesagt«, entgegnete Emily müde. Sie sah so erschöpft aus, wie sie sich anhörte. Ihr Gesicht war blass und abgespannt, dunkle Ringe umrahmten ihre Augen. Seit sie vor einer Woche von zu Hause aufgebrochen waren, bekam sie nur ein bis zwei Stunden Schlaf pro Nacht. Offenbar schlief Sophia nicht gut in Hotels und Emily folglich auch nicht.

»Ich weiß. Tut mir leid. Aber diesmal stimmt es.«

Emily schürzte die Lippen, ohne noch etwas zu sagen. Hannah, mit dreizehn ihre Älteste, verdrehte die Augen und zog ihr Handy aus der Jeanstasche. Jake versuchte, sich seine Enttäuschung über den Mangel an Begeisterung seiner Familie nicht anmerken zu lassen. Im Grunde konnte er es ihnen nicht verübeln, denn das Ganze dauerte viel länger, als er erwartet hatte. Wenigstens schien Aidan, der Zweitälteste, der sich gerade mit seitlich ausgestreckten Armen auf der Stelle drehte und Flugzeuggeräusche machte, nichts dagegen zu haben, dass sein Dad den letzten Samstag der Sommerferien auf diese Weise vergeudete.

»Dauert nur noch ein kleines Weilchen, Leute, versprochen.«

»Ja, ja«, machte Hannah, ohne von ihrem Handy aufzusehen.

»Weißt du«, sagte Jake und deutete auf den bevölkerten Aussichtspunkt hinter ihnen, »manche kommen sogar freiwillig hierher.«

»Die warten wahrscheinlich nur darauf, jemand springen zu sehen«, murmelte Hannah.

Aidan hielt abrupt inne, und sein Gesicht leuchtete entzückt auf. »Man darf hier von der Brücke ins Wasser springen?«

»Nein!«, riefen Jake und Emily wie aus einem Mund, ein Moment elterlicher Telepathie.

»Deine Schwester macht nur Spaß«, fügte Emily mit einem strengen Seitenblick auf Hannah hinzu.

»Nein, mach ich nicht.« Sie schwenkte ihr Handy in Richtung ihrer Mutter. »Hier steht, dass seit der Eröffnung der Golden Gate eintausendsechshundert Leute in den Tod gesprungen sind. Sechsundvierzig allein im Jahr 2013, ein Rekord.«

Aidans Miene wurde ernst. »Moment mal, die Leute, die gesprungen sind, sind gestorben?«

»Hör nicht auf sie, Kumpel, sie will dich nur ärgern. Hannah, sei nicht immer so morbide. Kommt«, sagte Jake und ging weiter den Pfad hinunter, »ich glaube, das Foto wurde irgendwo hier gemacht.«

Besagtes Foto war eines von Jakes Eltern, sein Lieblingsbild von ihnen. Im kommenden Monat war es vierzig Jahre her, dass sie auf ihrer Flitterwochenreise von Eugene aus die Küste hinunter bis hierher gefahren waren und einen Vorbeikommenden gebeten hatten, diesen Schnappschuss von ihnen zu machen. Die Farben waren mit der Zeit verblasst, was dem Foto etwas irgendwie Magisches verlieh, und die Haltung der beiden – sein Vater mit den Händen in den Jeanstaschen, seine Mutter bei ihm untergehakt, beider Haare vom Wind zerzaust – strahlte eine mühelose Lässigkeit aus. Das Bild kam ihm wie ein geheimes Fenster zu einem fremden Land vor, und die zwei darauf waren so jung und cool, dass Jake Mühe hatte, sie mit den hoffnungslosen Spießern in Einklang zu bringen, die ihn aufgezogen hatten. Beim Betrachten fragte er sich unwillkürlich, wie er wohl auf seine eigenen Kinder wirkte.

Er hatte es für eine hübsche Idee gehalten, auf der Rückfahrt von Disneyland hier haltzumachen und das Foto als Video nachzustellen, um seinen Eltern damit zum Hochzeitstag zu gratulieren, doch die Sache erwies sich als schwieriger denn gedacht. Zuerst hatten sie in dem höllischen Verkehr der Bay Area festgesteckt, dann war die Stadt in dichten Morgennebel gehüllt gewesen, und nachdem der Nebel sich aufgelöst hatte, hatte er Probleme gehabt, die richtige Stelle zu finden. Kein Wunder, dass Emily allmählich mit ihrer Geduld am Ende war.

Doch jetzt schien es bergauf zu gehen. Der Tag war klar und sonnig, der Himmel hinter der Brücke ein weites Blau, nur durchbrochen von den kreisenden Möwen. Ein einzelner Schleppkahn tuckerte durch die mit kleinen Schaumkronen getupfte Bucht. Die angenehme Meeresbrise milderte das Stechen der Sonne und trieb die Brandung gegen die Felsen. Weiße Gischt erfüllte die Luft mit Salzgeruch und malte flüchtige Regenbogen ans Ufer. Es sah aus wie eine bewegte Ansichtskarte.

Jake hob die Hand, damit alle stehen blieben, und verglich die Aussicht wieder mit dem Foto. Diesmal lächelte er triumphierend.

»Stellt euch auf, Leute, wir sind da!«

»Na endlich«, sagte Hannah.

»Hannah!«, tadelte ihre Mutter reflexartig.

»Was denn? Wir laufen schon seit Stunden hier rum.«

Jake klopfte die Taschen nach seinem Handy ab. Nichts. Leise fluchte er in sich hinein.

Emily warf ihm einen Blick zu, der einen Stadtbus zum Stoppen gebracht hätte. »Sag nicht, du hast es im Auto vergessen.«

»Okay«, flapste er mit einem schiefen Grinsen, »ich sag’s nicht.«

Normalerweise fand sie seinen kindischen Humor charmant, heute aber wirkte sie alles andere als amüsiert.

Hannah reichte ihm ihr Handy. »Hier, nimm meins. Deine Kamera-App taugt sowieso nichts.«

»Danke, Kleines«, sagte Jake, dem erst einfiel, dass er sie nicht mehr so nennen sollte, als ihre Miene sich verfinsterte. Ihm kam es wie gestern vor, dass sie ihn beim Nachhausekommen von der Arbeit mit einem laut gequietschten »Daddy!« und einer Umarmung auf Kniehöhe empfangen hatte.

Er öffnete ihre Kamera-App und schaltete auf Videoaufnahme. Dann machte er einen großen Schritt rückwärts, um alle draufzukriegen. »Aidan, ein bisschen näher zu deiner Mom. Em, Sophia hat wieder mal ihre Finger in der Nase. Hannah, keine Hasenohren, okay? Sobald die Aufnahme läuft, zähle ich von drei rückwärts, und dann rufen wir: Alles Gute zum Hochzeitstag!«

»Dad«, wandte Aidan ein, »willst du nicht auch mit aufs Bild?«

»Würde ich gern, Kumpel, aber irgendwer muss ja die Kamera bedienen.«

»Aber bei Oma und Opa hat auch jemand anders das Foto gemacht.«

Hm, dachte Jake, der Junge hat nicht unrecht. Er sah sich nach jemandem um, den er ansprechen könnte, aber die Chancen standen schlecht. Ein Radfahrer-Trio, das auf die Brücke zuhielt. Ein Teenagerpärchen, das händchenhaltend am Wegrand saß und sich verträumt in die Augen blickte. Eine Joggerin, die als neongrüner Fleck vorbeiflitzte, mit rotem Gesicht und schweißglänzender Haut. Sie sahen alle nicht so aus, als würden sie gern gestört werden.

Dann entdeckte Jake einen älteren Herrn, der auf sie zukam. Er war blass und ging zögerlich. Trotz der Wärme trug er eine Tweedkappe, Kakihosen und einen Pullover mit Rautenmuster über einem Oberhemd. Die Kleider schlotterten um seine magere Gestalt wie Sachen aus der Reinigung an einem Drahtbügel. Jake fand, dass er einsam aussah, einer von der Sorte, die Tauben im Park fütterte.

»Entschuldigen Sie, Sir? Würden Sie vielleicht das Handy meiner Tochter halten, damit wir eine Glückwunschbotschaft zum Hochzeitstag meiner Eltern aufnehmen können? Dauert nur ein paar Sekunden, ehrlich.«

Der Mann sah das Handy an, sah Jake an. Seine Augen hatten das Blassblau von verwaschenem Jeansstoff. »Tut mir leid«, sagte er, »aber ich bin nicht gut mit so Dingern. Hab keine Ahnung, wie man die bedient.«

»Kein Problem, ich drücke schon mal auf Aufnahme, dann müssen Sie es nur noch hochhalten.« Jake betätigte die entsprechende Taste auf dem Bildschirm und hielt ihm das Telefon hin.

Der Mann zögerte, als überlegte er, wie er höflich ablehnen könnte. Doch dann kam er achselzuckend herbeigeschlurft. Als er Hannahs albernes Handy mit der Glitzerhülle entgegennahm, tat er es so vorsichtig, als könnte es zerbrechen.

Jake trabte zu seiner Familie hinüber. Er wuschelte Aidan durch die Haare, drehte sich zur Kamera um und legte die Arme um Hannah und Emily. »Sind wir alle im Bild?«

Der alte Mann blinzelte in die Kameralinse, als wäre sie ein Sucher. »Keine Ahnung«, sagte er, »ich seh rein gar nix.«

Aidan kicherte. Emily wurde rot und stupste Jake mit dem Ellbogen an. Jake lächelte gezwungen und sagte: »Ich glaube, Sie halten es verkehrt herum.«

»Was? Ach du Scheiße.« Er drehte das Handy um. »So, jetzt geht’s los. Moment mal, heißt das, dass ich jetzt auf Ihrem Video bin?«

»Keine Sorge, wir schneiden den Teil heraus, wenn wir zu Hause sind. Bereit, Leute?«

Alle außer dem Baby murmelten nacheinander ihre Bestätigung.

»Drei, zwei, eins …«

Doch sie nahmen ihre Glückwunschbotschaft nie auf.

Denn in diesem Augenblick knallte der Schleppkahn unten in der Bucht gegen den südlichen Brückenpfeiler und explodierte.

2. Kapitel

Michael Hendricks kippte seinen Shot und knallte das Glas auf den dunkelfleckigen Tresen. »Hey, Barkeeper, noch einen Whiskey.«

Die junge Frau sah von dem Tisch auf, den sie gerade abwischte. »Ich bin kein Barkeeper, ich bin Kellnerin.«

Er musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. Sie war um die zwanzig, ungeschminktes, sommersprossiges Gesicht, die braunen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Ein hellgraues T-Shirt mit dem Logo des Restaurants und hoch über den Ballerinas umgeschlagene Jeans, sodass die Knöchel zu sehen waren. »Sie schenken mir doch schon den ganzen Nachmittags Drinks ein, oder?«

»Ja.«

Hendricks gähnte und kratzte sich müßig die Barstoppeln. Er hatte sich seit Wochen nicht rasiert. »Dann verstehe ich den Unterschied nicht.«

»Der Unterschied ist, dass ich keine Barkeeperin bin, sondern eine Kellnerin. Ich mache nur vertretungsweise die Bar, bis um fünf unser richtiger Barkeeper kommt.«

Sie wischte weiter. Hendricks sah sich im Speiseraum um. Die Wände waren mit Hummerfallen, bunt bemalten Bojen, lackierten Streifenbarschen und handgeknüpften, durch langen Gebrauch schlammgrün gefärbten Fischernetzen dekoriert. Alle Tische waren unbesetzt. Ein paar mussten noch abgewischt werden, aber die meisten waren schon fürs Abendessen eingedeckt – Besteck in weißen Stoffservietten, saubere Wassergläser, die nur darauf warteten, gefüllt zu werden. Der Mittagsandrang, wenn man die rund zwanzig Gäste so nennen konnte, war schon seit Stunden vorüber. »Entschuldigung, hält meine Bestellung Sie von all den anderen Gästen ab?«

»Nee. Ich sage nur, dass Drinks nicht wirklich mein Gebiet sind.«

»Ist ja nicht so, als wär Whiskey besonders schwer einzuschenken.«

»Jedenfalls ist er offenbar leicht zu trinken.«

»Ach so, verstehe. Sie finden, dass ich ein bisschen viel saufe.«

»Geht mich ja nichts an«, entgegnete sie.

»Dem widerspreche ich nicht.«

»Ich meine ja nur, ist halt noch ein bisschen früh. Die meisten Leute haben noch nicht mal Feierabend.«

Hendricks sah auf seine Uhr, nur um festzustellen, dass er keine trug. Scheinbar verwirrt runzelte er die Stirn. »Tja, hm, ich hab meinen Abschied genommen.«

»Abschied von was?«

Davon, Einsätze unter falscher Flagge für die US-Regierung durchzuführen, dachte er. Davon, meinen Lebensunterhalt mit dem Töten von Auftragskillern zu verdienen. »Davon, mich einen Dreck darum zu scheren, was andere davon halten, wenn ich mich mitten am Tag besaufe«, sagte er.

Seufzend änderte sie ihre Taktik. »Wie wär’s dann wenigstens mit einem Happen zu essen?« Sie klang beflissen und optimistisch. Hendricks schätzte sie als chronische Streberin ein, die nicht an Misserfolge gewöhnt war.

»Wie wär’s, wenn du mir einfach noch einen gottverdammten Whiskey eingießt?«

»Schön.« Sie holte eine Flasche »Early Times« hinter dem Tresen hervor und füllte sein Glas auf. Dann schenkte sie ihm eine Tasse Kaffee aus der Thermoskanne neben der Kasse ein. »Geht aufs Haus«, sagte sie.

»Hör zu, Mädchen …«

»Cameron«, sagte sie.

»Hör zu, Cameron, ich weiß deine Fürsorge zu schätzen. Aber du kennst mich nicht und hast keinen Schimmer von dem Mist, den ich durchgemacht habe. Du weißt nicht, warum ich hier bin oder was ich alles verloren habe.«

»Ich habe auch keinen Schimmer, weshalb Sie noch aufrecht sitzen können. Trinken Sie einfach den Kaffee, okay?«

Hendricks nahm die Tasse und trank einen Schluck. Die Brühe war lauwarm und schmeckte nach Plastik. Er verzog das Gesicht, stellte sie ab und prostete Cameron mit dem randvollen Glas zu.

»Zum Wohl«, sagte er. Doch ehe er den Whiskey an die Lippen führen konnte, war sie schon kopfschüttelnd davonmarschiert.

Er sah, wie sie am anderen Ende des Tresens um die Ecke bog und außer Sicht verschwand. Sekunden später hörte er, wie die Schwingtür zur Küche mit einem Knall aufgestoßen wurde. Nachdem sie sich klackend wieder hinter ihr geschlossen hatte und er sicher sein konnte, dass sie nicht zurückkehren würde, ohne dass er es mitbekam, kippte er den Whiskey in die Ficus-Topfpflanze neben ihm.

Er kam schon seit drei Wochen ins »Salty Dog«, ein pittoreskes Fischlokal mit Holzschindelfassade und Blick über den Hafen von Port Jefferson auf Long Island. Pflanzte seinen Hintern immer auf denselben Barhocker, von mittags bis sie zumachten. In all dieser Zeit hatte der Ficus ihn drei zu eins unter den Tisch getrunken. Es wunderte ihn, dass er das Ding nicht schon umgebracht hatte. Hin und wieder verschüttete er auch mit viel Aufhebens einen Shot Whiskey auf dem Tresen, teils, um sich als abgehalfterten Säufer auszuweisen, teils, um eine Erklärung für den Geruch zu liefern, den seine Ecke angenommen hatte. Anscheinend wirkte es, denn niemand in dem Laden hatte auch nur fünf Worte mit ihm gewechselt – bis heute, bis dieses neue Mädchen plötzlich beschlossen hatte, sich seiner zu erbarmen. Und selbst sie hatte eine Woche gebraucht, um den Mut aufzubringen.

Hendricks hielt sie für eine von diesen übereifrigen Studentinnen, putzmunter und idealistisch, die noch lernen mussten, dass die kaputten Menschen auf dieser Welt sich nur selten helfen lassen wollten. Er selbst war ziemlich kaputt, doch das lag an einem Leben voller Gewalt, nicht am Alkohol.

Nachdem er seinen Shot und die Kellnerin losgeworden war, betrachtete er die draußen vor Anker liegenden Segelboote, die wie Seevögel auf den Wellen der Bucht schaukelten. Er war froh über die momentane Ruhe. Sie hielt nicht lange an.

Ein Schatten fiel über die Fensterfront des Restaurants. Hendricks drehte sich samt dem Barhocker um und sah einen schwarzen Range Rover am Straßenrand halten. Ein dosengebräunter Muskelprotz mit Panoramasonnenbrille stieg hinten aus und kam ins »Salty Dog«.

Er trug ein zwei Nummern zu kleines Polohemd zu grellbunten Madras-Shorts. Leinenslipper groß wie Kähne saßen an seinen Füßen. Falls er bezweckte, mit dieser Aufmachung zur Jachtclubszene zu passen, hatte er ziemlich danebengehauen. Seine Nase war schief und krumm, und er hatte ausgefranste Ohren. Für Hendricks bestand kein Zweifel daran, dass er ein Berufsschläger war.

Der Typ nahm seine Sonnenbrille ab und sah sich im Lokal um. Hendricks gab sich gleichgültig, schwankte scheinbetrunken auf seinem Hocker und drehte sein Glas auf dem Tresen herum wie einen Kreisel. Der Mann musterte ihn, seine ausgefransten Kakishorts, das zerknitterte Hemd und die schweißfleckige Titleist-Golfkappe und tat ihn offenbar als uninteressant ab. Hendricks sah aus wie fast alle Säufer in den Bars der Nobelbadeorte von Long Island bis Hilton Head.

Der Gorilla drehte das Schild im Fenster auf »Geschlossen«, zog die Vorhänge zu und baute sich neben dem Eingang auf. Ein zweiter Typ von derselben Machart kam herein und ging wortlos auf die Küche zu. Unterwegs klopfte er an die Türen zu den Toiletten und sah prüfend hinein. Als er die Küche betrat, hörte Hendricks, wie die momentane Überraschung des Chefkochs rasch in freundliche Begrüßung überging. Sie unterhielten sich einen Moment – Hendricks verstand nicht genau, was sie sagten, aber es klang, als würde der Koch die neue Kellnerin vorstellen –, dann kam der Typ zurück in den Gastraum und nickte seinem Kumpel an der Tür zu.

Der öffnete den Vorhang einen Spalt und winkte jemandem draußen zu. Die Tür ging erneut auf, und Hendricks rechnete halb und halb mit einem weiteren künstlich gebräunten Fleischberg, doch stattdessen kam ein gut aussehender, schlanker Mann um die dreißig in Leinenhemd, Seersuckershorts und ledernen Flipflops herein. Sein Gesicht hatte eine mediterrane Färbung, und mit seinen hohen Wangenknochen, den stylisch verwuschelten Haaren und dem gepflegten Dreitagebart schien er geradewegs einem Männermagazin entstiegen zu sein. Sobald die Tür sich hinter ihm geschlossen hatte, fuhr der Range Rover davon.

»Guten Tag«, begrüßte er Hendricks. »Ich heiße Nick Pappas.«

»James Dalton«, sagte Hendricks. »Aber meine Freunde nennen mich Jimmy.« Den Namen hatte er, als Verneigung vor einem alten Freund, von Patrick Swayzes Rolle in dem Film Road House entliehen. Früher hatte er sich nie sonderlich viel Mühe mit der Erfindung von Aliassen gegeben, während sein Kumpel und ehemaliger Komplize Lester ziemlichen Ehrgeiz dabei entwickelt hatte. Jeder seiner Namen hatte irgendeinen Insiderwitz, eine Anspielung enthalten.

Lester war vor knapp einem Jahr ermordet worden. Seine Tradition fortzuführen war eine von Hendricks’ Methoden, ihn zu ehren. In dieser schicken Touristenfalle auf Pappas zu warten war eine weitere.

»Und wie soll ich Sie nennen?«, fragte Pappas. »James oder Jimmy?«

»Die Entscheidung steht noch aus«, antwortete Hendricks. »Schließlich haben wir uns gerade erst kennengelernt. Aber eins muss ich Ihnen lassen, Nick, Sie legen einen verdammt beeindruckenden Auftritt hin.«

Nick lachte. »Nicht überall, leider. Hier kann ich es mir leisten, weil mir der Laden gehört.«

Hendricks wusste, dass das streng genommen nicht stimmte. Auf den Papier war das »Salty Dog« eines von zahlreichen Restaurants im Besitz einer Firma namens Aegeus Unlimited, die eine Briefkastenadresse in Delaware hatte, ein Bankkonto auf den Caymans und einen Vorstand, der ausschließlich aus Leuten bestand, die vor dem Erreichen der Volljährigkeit gestorben waren – zumindest, wenn man nach den Sozialversicherungsnummern auf den Gesellschaftsverträgen ging. Doch es waren natürlich jede Menge Gründe vorstellbar, weshalb der Kopf der Gangsterfamilie Pappas Wert darauf legen sollte, seinen Namen aus den Unterlagen herauszuhalten.

Hendricks blickte von Pappas zu seinen Gorillas. »Jetzt muss ich aber fragen – kriege ich gleich Ärger? Weil nämlich, wenn Ihre Kellnerin mir den Hahn abdrehen will, braucht sie es nur zu sagen. Dafür hätte sie Sie nicht extra herholen müssen.«

Pappas lächelte breit und zeigte strahlend weiße Zähne. »Aber ganz und gar nicht. Meine Ankunft hier hat nichts mit Ihnen zu tun. Die Sache ist die, James – und glauben Sie mir, ich sage das nicht, um anzugeben –, dass ich ein schwerreicher Mann mit Unternehmen rund um den Globus bin. Hotels. Restaurants. Bauwesen. Abfallentsorgung. Mein Terminplan ist oft recht anspruchsvoll, und von Zeit zu Zeit brauche ich eine Pause, ein paar Stündchen bei gutem Essen und Trinken in guter Gesellschaft. Die beste Gelegenheit, mich zu entspannen. Und heute ist es wieder so weit.«

»Machen Sie immer den Laden dicht, wenn Sie herkommen?«

»Allerdings. Das verhindert unerwünschte Unterbrechungen, wissen Sie.«

Unerwünschte Unterbrechungen war eine interessante Umschreibung für Mordanschläge, dachte Hendricks.

Selbst unter Gangsterbossen war Nick Pappas’ Verfolgungswahn legendär. Doch Hendricks vermutete, dass es ihm genauso gehen würde, wenn seine Familie so dermaßen verkorkst wäre wie Nicks. Noch bis vor nicht allzu langer Zeit waren die Pappas’ kleine Fische gewesen, ignoriert von den größeren kriminellen Organisationen New Yorks, weil sie ihre Geschäftsinteressen auf die griechische Einwohnerschaft von Astoria beschränkten. Nur ihre internen Machtkämpfe von geradezu shakespearehafter Ruchlosigkeit hatte ihnen einen gewissen Ruf eingetragen.

Nicks Onkel Theo hatte die Leitung des Familienunternehmens vor elf Jahren übernommen, nachdem Nicks Großvater in seinem Stadthaus in der Crescent Street die Treppe hinuntergefallen war und sich das Genick gebrochen hatte. Theo selbst hatte seine Leiche gefunden und die Polizei verständigt.

Ein Jahr später hatte Nicks Vater Spiro übernommen, da Theo eines Morgens mit dem Gesicht in seinem Frühstücksjoghurt und einer Kugel im Kopf angetroffen worden war. Sechs Leute hatten sich zu dem Zeitpunkt mit ihm im Haus aufgehalten, alles Familienmitglieder, und alle behaupteten steif und fest, nichts gesehen oder gehört zu haben.

Spiro hatte drei Jahre lang geherrscht, als ihn ein Unfall mit Fahrerflucht ins Wachkoma brachte. Nach diesem sogenannten Unfall hatten Nick und seine fünf Geschwister sich eine monatelange Rangelei um die Macht über Geschäft und Familie geliefert. Als Nick schließlich den Thron beanspruchte, war einer seiner Brüder tot, und seine kleine Schwester hatte das Weite gesucht.

Hendricks konnte sich denken, dass die Familienurlaube der Pappas’ eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit waren.

Von Neid und gekränktem Ego mal abgesehen, hatten Nicks übrig gebliebene Geschwister jedoch wenig zu klagen. Sie hatten mächtig profitiert, seit er am Ruder war. Mit seinem Geschäftstalent war ihr kleines Imperium exponentiell gewachsen und hatte den Pappas-Clan, vormals nicht viel mehr als eine Bande von Kleinkriminellen, in den Rang von wichtigen Playern auf nationaler Ebene erhoben.

Nick Pappas’ kometenhafter Aufstieg war natürlich von anderen New Yorker Mafiafamilien nicht unbemerkt geblieben. Manche hätten ihm gern mit Krieg gedroht, doch die meisten sahen einen Geistesverwandten in ihm, und so kam es, dass er zum jüngsten stimmberechtigten Mitglied in der Geschichte des Rats wurde.

Der »Rat« war ein Zusammenschluss von Vertretern aller großen kriminellen Organisationen in den Vereinigten Staaten. Obwohl sie oft miteinander konkurrierten, traten die Mitglieder des Rats stets zusammen, wenn die Interessen ihrer jeweiligen Clans sich deckten.

Hendricks zu töten gehörte zu diesen Interessen.

Denn sein Geschäftsmodell war … unkonventionell. Stand jemand auf der Abschussliste einer Verbrecherorganisation, sorgte Hendricks dafür, dass stattdessen der mit dem Tod dieser Person beauftragte Killer unter der Erde landete – vorausgesetzt, das anvisierte Opfer bezahlte ihn dafür. Das Zehnfache der auf den Kopf seines Kunden ausgesetzten Summe, das war sein geltender Tarif. Immer im Voraus, nicht verhandelbar.

Sein Freund Lester, mit dem er zusammen in Afghanistan gedient hatte, war der IT-Spezialist ihres kleinen Unternehmens gewesen. Er hatte die potenziellen Kunden ausgemacht und Informationen über die Zielpersonen, sprich die zu erledigenden Killer, gesammelt. Hendricks war fürs Grobe zuständig gewesen. Eine Zeit lang lief das Geschäft prächtig. Dann kam ihnen der Rat auf die Schliche und schickte einen Killer, um Hendricks seinerseits zu killen. Der beauftragte Profi, ein Mann namens Alexander Engelmann, war beharrlich, sadistisch und schwer umzubringen gewesen. Hendricks war es schließlich mit Mühe und Not gelungen, aber erst, nachdem der Dreckskerl Lester zu Tode gefoltert hatte. Seitdem verbrachte er jeden wachen Moment damit herauszufinden, welche Bosse genau im Rat saßen, damit er sie alle nacheinander umbringen konnte.

Ohne Lesters IT-Kenntnisse war er jedoch gezwungen, sich auf altmodische Detektivarbeit zu verlegen, und die Anhaltspunkte waren rar gesät. Die Ratsmitglieder hatten ihre Truppen fest im Griff. Die Fußsoldaten auf der Straße wurden größtenteils im Ungewissen gelassen, und die Angehörigen der inneren Führungszirkel hüteten sich davor, ihr Maul zu wetzen. Taten sie es dennoch, bissen sie gewöhnlich schnell ins Gras.

Zum Glück waren Pappas’ Leute noch relativ neu im Geschäft und nicht so diszipliniert, wie sie sein sollten. Nach einer sechsunddreißigstündigen Crystal-Meth-Sause hatte einer von Nicks engsten Mitarbeitern bei einem Mädchen geplappert, in das er vernarrt war. Hendricks hatte diesem Callgirl einmal das Leben gerettet – sie und ihr erster Zuhälter hatten sich nicht eben einvernehmlich getrennt, also hatte der Lude jemandem fünfhundert Dollar bezahlt, um sie umlegen zu lassen –, was bedeutete, dass sie nur allzu gern an Hendricks weitergab, was sie erfahren hatte.

»Das ist dann wohl mein Stichwort, das Feld zu räumen«, sagte Hendricks nun zu Pappas, obwohl er das keineswegs beabsichtigte. Er hatte Pappas monatelang beobachtet, um einen Weg zu finden, an ihn heranzukommen. Nick ging nirgends ohne seine Leibwächter hin. Er besaß mehrere Immobilien, zwischen denen er sich aufteilte – ein Penthouse in Midtown Manhattan, den Familiensitz in Astoria sowie frei stehende Häuser in Guilford und Oyster Bay. Keines davon gehörte ihm urkundlich, aber jedes war mit seinem eigenen loyalen Sicherheitspersonal ausgestattet. Er änderte ständig seinen Tagesablauf, um Attentate aus dem Hinterhalt zu vermeiden. Er war nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Seine Gespielinnen wurden ständig unter Verschluss gehalten.

Ein paarmal im Monat jedoch schaute er gern auf ein ausgedehntes Mahl in einem seiner Restaurants vorbei.

Selbst dann ließ er allerdings Vorsicht walten. Er tauchte zu ungewöhnlichen Zeiten auf und rief nie vorher an. Wenn er eintraf, ließ er die Türen hinter sich abschließen und übernahm die Rechnungen der Gäste, die bereits im Lokal saßen. Hendricks hatte sich gedacht, dass er am leichtesten in seine Nähe gelangen würde, wenn er sich bei seiner Ankunft bereits in einem seiner Restaurants aufhielt – und wenn er seinen Wunsch zu bleiben nur sehr zurückhaltend äußerte.

»Nicht im Geringsten!«, antwortete Pappas. »Haben Sie schon gegessen?«

Hendricks tat verwirrt über sein Interesse. »Äh, nein«, sagte er.

»Dann bestehe ich darauf, dass Sie bleiben. Wir lassen von allem auf der Karte etwas kommen. Hätten Sie gern einen Drink, während wir warten?«

»Da sag ich nicht Nein.«

»Sehr schön. Was nehmen Sie?«

»Alles, was knallt. Heute ist es Whiskey.«

»Milos«, sagte Pappas zu einem seiner Begleiter, »tu mir einen Gefallen und hol unserem neuen Freund James einen Drink.«

Der Gorilla ging an die Bar und nahm eine ungeöffnete Flasche Johnnie Walker Blue vom obersten Regal. Dabei kam kurz die Pistole zum Vorschein, die er hinten im Gürtel trug. Als er das Siegel brach und ihm drei Finger breit einschenkte – hundert Dollar wert in den meisten Etablissements –, leckte Hendricks sich voll übertriebener Vorfreude die Lippen.

»Bitte«, sagte er zu Pappas, »nennen Sie mich Jimmy.«

Pappas strahlte. Seine Männer lächelten ebenfalls und wirkten so locker, wie Berufsschläger im Dienst es nur sein konnten. Das war gut, hilfreich.

Sie würden nicht mehr so glücklich aussehen, wenn der Abend zu Ende war.

3. Kapitel

Special Agent Charlie Thompson drückte sich an der Schwelle zur Küche ihrer Eltern herum. Die baumelnden Ohrringe, die ihre Mutter ihr letzte Weihnachten geschenkt hatte, zogen unangenehm an ihren Ohren. Töpfe blubberten auf dem Herd, und die feuchtwarme Luft duftete nach Gewürzen.

»Es muss doch irgendwas geben, wobei ich helfen kann«, sagte sie.

»Sei nicht albern«, antwortete ihre Mutter. »Kate und ich haben alles bestens im Griff. Wie wär’s, wenn du deinem Vater ein Bier bringst?«

Thompson runzelte besorgt die Stirn, als sie sah, wie Kathryn die Zwiebel zermatschte, die sie zu würfeln versuchte. »Kommst du auch wirklich klar?«

Kathryn O’Brien grinste sie mit hochgezogener Augenbraue an. »Du hast gehört, was deine Mutter sagt«, antwortete sie. »Zisch ab!«

Thompson zuckte die Achseln, nahm zwei Dosen Narragansett aus dem Kühlschrank und ging hinaus zur Garage.

Das Rolltor war hochgeschoben, die Autos standen wie immer in der Einfahrt. Eine Werkbank nahm die Hälfte des engen Raums ein, und an der Hartfaserplatte darüber hing jede Menge Werkzeug. Thompsons Vater beugte sich über einen teilweise zerlegten Rasenmäher, die Hände schwarz von Schmieröl.

Sie machte beide Bierdosen auf und reichte ihm wortlos eine. Schaum sammelte sich auf seinem Schnurrbart, als er trank.

»Musst du gerade jetzt an dem Ding arbeiten, Pop?«

»Was soll ich denn sonst machen? Ist ja nicht so, dass deine Mutter mich in der Küche haben will.«

»Wem sagst du das, mich hat sie auch gerade rausgeworfen. Dafür wollte sie, dass Kate bleibt.«

»Du siehst nicht gerade erfreut aus.«

»Bin höchstens ein bisschen skeptisch.«

»Wieso?«, blaffte er. »Denkst du, deine Mutter sagt was Unpassendes und blamiert dich?«

»Nein«, antwortete Thompson ruhig. »Ich habe nur Angst, dass Kate sich einen Finger abhackt. Ihre Handhabung von Küchenmessern lässt einiges zu wünschen übrig.«

»Ach so.« Er blickte ein wenig zerknirscht drein. »Deine Mutter passt bestimmt gut auf sie auf.«

Thompsons Eltern waren katholisch. Als sie ihr Coming-out gehabt hatte, waren sie so verständnisvoll gewesen, wie ihr Glaube es ihnen erlaubte, aber bislang hatte sie noch nie eine Frau mit nach Hause gebracht. Seit es im Herbst ernst mit ihrer Beziehung geworden war, hatte sie sich Gedanken darüber gemacht, wie ihre Eltern wohl auf O’Brien reagieren würden. Sie hatte den Antrittsbesuch schon dreimal verschoben und hätte beinahe wieder abgesagt, als der Wecker an diesem Morgen klingelte, und dann beinahe noch zweimal auf der Fahrt von Washington, D.C., hierher nach Hartford.

Thompson trank von ihrem Bier und sah ihrem Vater beim Herumbasteln an dem Rasenmäher zu. »Hast du in letzter Zeit mal mit Jess gesprochen?«, fragte sie.

Jess war ihre kleine Schwester, die vier Jahre nach dem Collegeabschluss immer noch versuchte, ihren Durchbruch als Künstlerin zu schaffen, was auch immer das hieß. Nach Thompsons Eindruck vor allem Couchsurfing, Sauforgien und Nervenzusammenbrüche.

»Nicht, seit sie und ihr neuer Typ – Tree? River?«

»Leaf.«

»Leaf, genau. Nicht, seit sie nach Costa Rica aufgebrochen sind. Du?«

»Ich habe ihr neulich eine Nachricht über Facebook geschickt. Sie meinte, sie wäre rechtzeitig zurück, um an diesem Wochenende herzukommen. Hat sich wohl geirrt.«

»Du kennst doch Jess«, sagte er schroff. »Hatte es noch nie so richtig mit der Zeitplanung.« Er schraubte die Sechskantmuttern von den Befestigungsbolzen ab und zerrte den Vergaser des Rasenmähers heraus. Benzin sammelte sich zu einer Pfütze auf dem Boden. »Verfluchte Scheiße!«

»Ist was nicht in Ordnung, Pop?«

»Ja, ich hab vergessen, die verdammte Benzinleitung abzuklemmen.« Er behob den Fehler und wischte die Schweinerei mit einem Lappen auf.

»Mal im Ernst, was ist los?« Normalerweise geriet er nicht so leicht außer sich. »Ist es wegen mir und Kate?«

Ihr Vater wischte sich die Hände an der Hose ab. »Steht mir nicht zu, was zu sagen.«

»Pop, ich frage dich aber. Worum geht’s?«

»Sie ist deine Vorgesetzte, verdammt noch mal, Charlie! Darum geht’s.«

Aha. Das war es also. Hätte sie sich denken können.

Thompsons Vater war Captain bei der Polizeibehörde von Hartford. Ein pflichtbewusster, arbeitsamer Typ. Er war direkt nach der Highschool zur Polizei gegangen und hatte sich vom einfachen Streifenbullen zum Revierleiter hochgedient. Die Befehlskette war ihm heilig.

»Was willst du damit sagen? Denkst du etwa, deine Tochter schläft sich nach oben?«

»Ich sage das nicht, aber du bist naiv, wenn du glaubst, dass andere sich nicht das Maul zerreißen.«

Thompson zuckte die Achseln.

»Lass sie doch. Das kümmert mich ehrlich gesagt einen feuchten Dreck.«

»Ach ja? Es sollte dich aber kümmern. Manche von denen entscheiden nämlich über deine Karriere. Und apropos, hast du mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn ihr zwei euch mal trennen solltet? Sie sitzt am längeren Hebel, Charlie. Wenn’s schiefläuft, endest du womöglich als Bürotante in irgendeinem muffigen Kellerbüro in der hintersten Prärie.«

»Das wird nicht passieren, Pop.«

»Ach nein? Woher willst du das wissen?«

»Weil Kate und ich heiraten werden, verdammt noch mal! Und egal, was du wirklich von ihr – oder mir – hältst, du könntest wenigstens so tun, als wärst du auf unserer Seite.«

Sie hatte ihn nicht so anfahren wollen. Hatte es ihm nicht auf diese Art und Weise sagen wollen.

Und vor allem hatte sie nicht gewollt, dass Kate es mithörte.

O’Brien stand an der Garagentür, und es war ihr anzusehen, dass sie schon seit einer Weile dort wartete.

Thompson rang nach Worten. Eine fleckige Röte stieg vom Hals ihres Vaters auf.

»Kate, ich …«

»Später«, sagte O’Brien. »Ich habe gerade einen Anruf vom Hauptquartier bekommen. Es ist etwas in San Francisco passiert. Wir müssen los.«

4. Kapitel

Jake Reston rappelte sich mühsam auf alle viere. Er sah nur verschwommen und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Abgesehen von dem Klingen in seinen Ohren konnte er auch nichts hören.

Verzweifelt versuchte er sich zu erinnern, wo er war und was er dort wollte. Sein Nacken fühlte sich heiß an und spannte, als hätte er zu lange in der Sonne gesessen. Desgleichen seine Arme und Beine, wo T-Shirt und Shorts sie nicht bedeckten. Mit neunzehn hatte er einmal in den Sommersemesterferien beim Straßenbau gejobbt. Zehn Stunden täglich heißen, dampfenden Teer in der Augusthitze zu schaufeln hatte sich als Garant für einen Kollaps erwiesen, und obwohl er versucht hatte, immer genug Wasser zu trinken, war er mehr als einmal zusammengeklappt. Das hier jetzt fühlte sich ähnlich an, und er überlegte, ob er einen Hitzschlag erlitten hatte, nur dass es eigentlich gar nicht besonders heiß war.

Als er wieder klarer sah, bemerkte er ein übel zugerichtetes Fahrrad neben sich. Der Lack warf Blasen, Sattel und Hinterrad fehlten. Das Vorderrad drehte sich träge um seine Achse, und an dem kahlen Kranz klebten hier und da schwelende Gummifetzen. Unwillkürlich fragte er sich, was aus der Fahrerin geworden war.

Der Erdboden unter ihm war rot gefleckt. Jake führte die Hand ans Gesicht und zuckte vor Schmerz zusammen, als er seine Nase berührte. Er betastete sie noch einmal vorsichtiger; sie schien schief zu sein, und er fühlte einen klaffenden, offenbar mit Erde und gerinnendem Blut verkrusteten Schnitt. Blut sickerte aus beiden Nasenlöchern.

Er wischte sich den Staub von Gesicht und Händen, fuhr mit der Zunge über die oberen Zähne und spuckte Steinchen aus. Der Nebel in seinem Kopf lichtete sich etwas, und Bruchstücke von Erinnerung kehrten zurück. Er versuchte, sie zusammenzusetzen, aber es fehlten wichtige Teile, weshalb sie sich nicht richtig zusammenfügten, ähnlich den Scherben eines zerbrochenen Glases. Sie waren auf der Heimfahrt von Disneyland gewesen, erinnerte er sich, und hatten haltgemacht, um das Flitterwochenfoto seiner Eltern nachzustellen, und dann … und dann …

Moment mal. Sie – also er und Emily und die Kinder.

Adrenalin schoss in seinen Kreislauf und brachte seine Gedanken ins Hier und Jetzt zurück. Sie hatten die richtige Stelle gefunden, hatten sich für die Videoaufnahme in Positur gestellt. Dann hatte ihn etwas von hinten getroffen, und alles war schwarz geworden. Und nun das hier.

Vor Angst krampfte sich Jakes Magen zusammen. Er sah sich rasch um, was sofortigen Schwindel und Kopfschmerz zur Folge hatte. Außerdem gab es nicht viel zu sehen, denn es hing ein dicker, dunkler Qualm in der Luft, der mit jedem Atemzug seine Lunge verätzte.

Jake versuchte aufzustehen. Alles drehte sich um ihn, und er ging wieder in die Knie. »Hannah! Aidan! Emily!«, rief er krächzend, laut genug, um seine Stimmbänder zu strapazieren, und doch so leise, dass er es selbst kaum hörte.

Es kam keine Antwort. Er kroch ein Stück den Hang hinauf und probierte es wieder. Diesmal hörte er etwas. Seinen Namen, gerufen mit hoher, ängstlicher, fragender Stimme. Emily, erkannte er.

Immer noch auf allen vieren krabbelte er auf sie zu und griff mit der Hand in etwas Klebriges. Schreckte zurück, als er feststellte, dass es ein Rinnsal aus Blut war.

Jake folgte dem Rinnsal bis zu seiner Quelle. Es war nicht Emily, sondern eine Frau in neongrüner Sportkleidung. Er erinnerte sich vage, sie vorbeijoggen gesehen zu haben, bevor passiert war, was auch immer da passiert war. Ihre entblößte Haut war hochrot, wie entzündet. Ein verbogenes, an den Rändern verkohltes Stück Metall ragte aus ihrem Hinterkopf, und die Haare ringsum waren mit Blut durchtränkt.

»Emily!«, schrie er. »Wo bist du? Melde dich! Sind die Kinder bei dir? Bist du verletzt?« Dann fiel ihm ein, dass er Sophia schreien hören sollte, woraufhin sein Herz einen stolpernden Rhythmus gegen seinen Brustkorb schlug.

»Ich bin hier! Ich, äh, ich glaube, ich bin gefallen.« Sie klang benommen, unsicher, nicht sie selbst. »Sophia ist bei mir!«

»Wo sind Hannah und Aidan?«

»Ich … ich weiß es nicht.«

Jake kroch auf die Stimme seiner Frau zu, wobei seine schmerzenden Glieder protestierten. Er traf Emily über Sophia gebeugt an, die still und reglos auf ihrer Windjacke lag. Emily hatte eine Platzwunde an der Stirn, und das Blut strömte ihr in die Augen.

»O Gott. Ist sie …« Er brachte es nicht über sich, den Satz zu beenden, aus Angst, damit das Unheil erst heraufzubeschwören.

»Sie atmet«, antwortete Emily zittrig, »aber sie ist bewusstlos und hat eine Beule am Hinterkopf. Ich … ich muss auf sie gefallen sein, als ich gestürzt bin.« Ihr Kinn bebte, und ihre Gesichtszüge waren vor Angst verzerrt. »Ich weiß, ich hätte sie wahrscheinlich nicht bewegen sollen, aber ich konnte sie nicht einfach da im Dreck liegen lassen.«

Er nahm Emilys Gesicht zwischen beide Hände. »Sieh mich an. Das ist nicht deine Schuld. Was das auch war, es hat uns alle umgeworfen. Und Sophia kommt wieder in Ordnung, das verspreche ich dir.« Emily nickte, blinzelte die Tränen weg und setzte ein tapferes Gesicht auf. Er fragte sich, ob ihre Tapferkeit ihr genauso hohl vorkam wie ihm seine eigene.

Jake kniete sich neben Sophia, legte eine Hand auf ihren winzigen Brustkorb und fasste Mut, als er ein regelmäßiges Heben und Senken spürte. Er tätschelte ihr die Wange und sagte: »Komm, meine Kleine, wach auf, ja? Mama und Papa sind da.«

Sophia rührte sich nicht. Er klopfte ihr etwas fester auf die Wange, und als das auch nichts half, schüttelte er sie sachte. Als er es wieder probieren wollte, hielt Emily ihn davon ab. »Vorsichtig«, sagte sie, und erst da merkte er, dass er kurz davor gewesen war, zu weit zu gehen, sie zu fest zu schütteln, sich von seiner Panik überwältigen zu lassen.

Doch dann, wie durch ein Wunder, schlug Sophia die Augen auf und fing an zu weinen.

Noch nie in seinem Leben hatte Jake etwas so Schönes gehört.

Seine Erleichterung währte allerdings nur kurz. Nun, da Sophia wach war und reagierte, trat anderes in den Vordergrund.

»Em, überleg mal. Als du gestürzt bist, hast du da noch Hannah und Aidan gesehen?«

Sie runzelte die Stirn in dem Bemühen, sich zu erinnern. »Nein, ich glaube nicht. Bei dir waren sie auch nicht?«

Er schüttelte den Kopf. »Nein. Wir sind irgendwie getrennt worden, und als ich wieder zu mir kam … ich … ich weiß nicht. Hilf mir mal aufzustehen. Ich gehe sie suchen.« Sie stützte ihn am Ellbogen, und so kam er endlich auf die Beine. »Hannah!«, brüllte er, gegen den Hustenreiz ankämpfend. »Aidan! Wo seid ihr?«

»Dad!« Hannahs Stimme, klar und deutlich. »Dad, wir sind hier drüben!«

Er stolperte auf sie zu. Ein Lächeln erhellte sein schmutziges, blutverschmiertes Gesicht, als er in den undeutlichen Schemen im Rauch seine Kinder erkannte. Aidans Kopf lag in Hannahs Schoß, und sie streichelte ihm über das Haar, während er weinte. Sie hatten sich auf der ganzen Fahrt hierher gezankt, dachte Jake, aber jetzt war sie für ihren Bruder da, wenn er sie brauchte. Stolz überkam ihn, und es war, als hätte er gerade einen Blick auf die fantastische Frau werfen dürfen, zu der Hannah heranwachsen würde.

»Geht es euch gut?«, fragte er. Aidan schüttelte den Kopf, und seine Tränen gruben Schluchten in die dicke Schicht aus Schmutz und Asche auf seinem Gesicht.

»Ich bin okay«, sagte Hannah, obwohl sie ziemlich zerschrammt aussah, »aber Aidans Bein ist gebrochen. Ich glaube nicht, dass wir ihn ohne Hilfe von hier wegbringen können.«

Sie hatte recht, erkannte Jake. Aidans Bein stand in einer unnatürlichen Zickzacklinie von seinem Rumpf ab. Ein gesplittertes, blutüberzogenes Knochenstück ragte aus seinem Schienbein hervor.

»Wo sind Mom und Sophia?«, fragte Hannah.

»Dort hinten.«

»Sind sie …?«

»Sie sind weitgehend unverletzt. Wir kommen alle wieder auf die Beine«, sagte er und legte seinem Sohn die Hand auf die Schulter. »Hast du gehört, Kumpel?« Aidan nickte.

Jake wusste, dass Aidan schleunigst ärztliche Behandlung brauchte, hatte aber Angst, nicht hierher zurückzufinden, wenn er jetzt loslief, um Hilfe zu holen. Reflexartig griff er in die Hosentasche, in der normalerweise sein Handy steckte. Mist, dachte er, ich hatte das verdammte Ding ja im Auto vergessen, und dann hat Hannah mir ihres geliehen, um das Video zu drehen. Es kann nicht weit sein.

Er sah sich suchend um – der Meereswind hatte Erbarmen mit ihm und löste den Qualm ein wenig auf – und entdeckte es ein paar Meter weiter am Wegrand. Die Ränder glitzerten silbrig, und der Bildschirm spiegelte dunkel den Himmel wider.

Er rannte hin und wählte 911. Es klingelte zweimal, dann brach die Verbindung ab.

Jake versuchte es erneut und murmelte »Komm schon, komm schon«, als das Klingelzeichen ertönte. Diesmal meldete sich eine Telefonistin. »Oh, Gott sei Dank«, sagte er. »Meine Familie und ich sind auf dem Hügel direkt hinter Fort Point, auf einem der Fußwege, von wo man auf die Golden Gate Bridge sieht. Es hat eine Art Explosion gegeben.«

»Wir wissen von der Situation, Sir«, antwortete die Telefonistin. Nach ihrem knappen Ton und dem Stimmengewirr im Hintergrund zu urteilen rief gerade halb San Francisco beim Notruf an. »Ist jemand von Ihnen verletzt?«

»Mein Sohn hat einen schlimmen Beinbruch. Ich schätze, er braucht eine Tragbahre.«

»Sind Sie in unmittelbarer Gefahr?«

Jake sah sich wieder um. Die Bäume in der Nähe waren versengt und entlaubt. Asche regnete langsam vom Himmel. »Ich … ich glaube nicht.«

»Gut. Dann bleiben Sie, wo Sie sind. Hilfe ist unterwegs.«

»Danke«, sagte er. »Vielen Dank.«

Jake trabte zu Emily zurück, die Sophia an sich drückte und beruhigend auf sie einredete. Er brachte die beiden zu der Stelle, wo Aidan lag, und sagte Emily, dass der Notarzt unterwegs sei. Geschockt von den Ereignissen, wie er war, und ungeheuer erleichtert, dass seine Kinder alle lebten, kam er gar nicht auf die Idee, sich zu fragen, was aus dem hageren alten Mann geworden war, der Hannahs Handy gehalten hatte.

5. Kapitel

»Also sagt er zu mir: ›Nicky, ich möchte dir meinen Onkel vorstellen.‹ Und ich: ›Deinen Onkel? Gott sei Dank, ich dachte schon, das wäre deine Mutter!‹«

Gelächter brach am Tisch aus. Der eine von Pappas’ Handlangern, Milos genannt, schlug so fest mit der flachen Hand auf das dunkel gemaserte Holz, dass die Teller hüpften. Der andere, Dimitris, gluckste nur kopfschüttelnd. Die zwei sahen sich so ähnlich, dass Hendricks sie anfangs nicht auseinanderhalten konnte. Mit der Zeit aber schaffte er es, teils, weil Milos der weitaus Gemütlichere war mit seinen trüben, weinseligen Glotzaugen, während Dimitris’ Augen listig und wachsam blickten, und teils, weil Dimitris eine hässliche Narbe hatte, die sich um seinen rechten Bizeps schlängelte und in seinem T-Shirt-Ärmel verschwand. Hendricks kannte solche Narben aus seiner Zeit bei der Einheit für verdeckte Operationen. Sie stammten von Schrapnellwunden, was bedeutete, dass Dimitris ein ehemaliger Soldat war.

Sie saßen schon seit fast zwei Stunden hier, und der Tisch war übersät mit halb abgegessenen Platten voller gedünsteter Muscheln und gebratener Calamares, gegrillter Garnelen und gefülltem überbackenem Hummer, sogar mit den Überresten eines Zackenbarsches in Salzkruste, der als Ganzes gebraten und vom Küchenchef persönlich am Tisch filetiert worden war. Dazwischen standen jede Menge Flaschen. Ouzo für Dimitris – Barbayanni, eine Marke, von der Hendricks bisher noch nie etwas gehört hatte. Cruzan Rum für Milos, der ihn jetzt pur trank und dabei jedes Mal das Gesicht verzog – nachdem seine Kumpel sich zuvor über ihn lustig gemacht hatten, weil er ihn mit Diät-Cola mischte. Johnnie Walker Blue für Hendricks. Eine Flasche eines unaussprechbaren griechischen Rotweins für Pappas.

Pappas’ Gorillas schienen keine Bedenken zu haben, sich ordentlich einen hinter die Binde zu gießen, jedenfalls, solange Hendricks das ebenfalls tat – sie wurden von ihrem Boss sogar noch dazu ermuntert, der seinen Wein jedoch mit Bedacht trank. Selbst unter Freunden blieb er wachsam und argwöhnisch, eine Eigenschaft, die Hendricks vielleicht bewundert hätte, wenn er den Mann nicht insgesamt so verachtet hätte.

»Noch ein Gläschen, Mr Dalton?«

»Ich hab Ihnen doch gesagt, Nick, nennen Sie mich bitte Jimmy. Und ich hab ja noch nicht mal mein letztes ausgetrunken!«