4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Glamour, Glanz und Raffinesse: Der Schwesternroman »Diamonds – Als wir nach den Sternen griffen« von Louise Bagshawe jetzt als eBook bei dotbooks. Die Fetzen, die hier fliegen, sind allesamt Designerware … Die vier Chambers-Schwestern Diana, Juno, Athena und Venus genießen ein bequemes Leben im Luxus, finanziert von ihrem schwerreichen Onkel. Doch als sie zum alljährlichen Familientreffen auf seinem Anwesen zusammenkommen, erwartet sie dort an der Seite des bisher so eingeschworenen Junggesellen die wunderschöne, aber skrupellose Bai-Ling ... die ihre Konkurrentinnen bereits aus dem Testament verdrängt hat. Müssen die Schwestern nun etwa ihr schönes Leben aufgeben und gewöhnlichen Jobs nachgehen? Nicht mit ihnen! Gemeinsam schmieden die Chambers-Frauen einen perfiden Plan, um die Verlobte ihres Onkels von ihrem allzu pompösen Thron zu stoßen ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der rasante Roman »Diamonds – Als wir nach den Sternen griffen« von Louise Bagshawe wird Fans von Danielle Steele und Barbara Taylor Bradford begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 610

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über dieses Buch:

Die Fetzen, die hier fliegen, sind allesamt Designerware … Die vier Chambers-Schwestern Diana, Juno, Athena und Venus genießen ein bequemes Leben im Luxus, finanziert von ihrem schwerreichen Onkel. Doch als sie zum alljährlichen Familientreffen auf seinem Anwesen zusammenkommen, erwartet sie dort an der Seite des bisher so eingeschworenen Junggesellen die wunderschöne, aber skrupellose Bai-Ling ... die ihre Konkurrentinnen bereits aus dem Testament verdrängt hat. Müssen die Schwestern nun etwa ihr schönes Leben aufgeben und gewöhnlichen Jobs nachgehen? Nicht mit ihnen! Gemeinsam schmieden die Chambers-Frauen einen perfiden Plan, um die Verlobte ihres Onkels von ihrem allzu pompösen Thron zu stoßen ...

Über die Autorin:

Louise Daphne Bagshawe wurde 1971 in England geboren. Sie studierte Altenglisch und Altnordisch in Oxford und arbeitete anschließend bei EMI records und Sony Music in der Presseabteilung und im Marketing. 2010 zog sie als Abgeordnete der Tories ins Parlament ein. Seit ihrem 22. Lebensjahr veröffentlichte sie über 15 Romane und ist international erfolgreich.

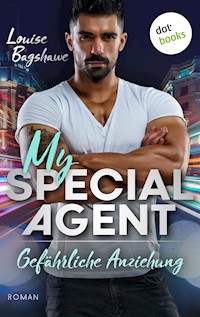

Louise Bagshawe veröffentlichte bei dotbooks bereits die humorvollen Liebesromane »Beim nächsten Fettnäpfchen wartet die Liebe«, »Liebesglück für Quereinsteiger«, »Und morgen klopft die Liebe an«, »Ist heut ein guter Tag zum Küssen« und die Romane »Massots – Die Diamantendynastie«, »Glamour – Das Kaufhaus der Träume« sowie der Romantic-Suspense-Roman »Special Agent – Gefährliche Anziehung«

Außerdem erscheinen von ihr die romantischen Großstadt-Romane:

»London Dreamers«

»New York Ambitions«

»Manhattan Affairs«

»Hollywood Lovers«.

***

eBook-Neuausgabe Juni 2023

Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2008 unter dem Originaltitel »Glitz« bei Headline Review, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Diamonds – Wer Luxus will, muss listig sein« bei Knaur.

Copyright © der englischen Originalausgabe 2008 by Louise Bagshawe

Copyright © der deutschen Erstausgabe 2011 für die deutschsprachige Ausgabe bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München

Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)

ISBN 978-3-98690-556-9

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Diamonds« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Louise Bagshawe

Diamonds – Als wir nach den Sternen griffen

Roman

Aus dem Englischen von Kerstin Winter

dotbooks.

Dieses Buch ist Tills gewidmet

Prolog

Schrecklich, dachte der alte Mann, schrecklich, so reich zu sein. Irgendwann begann man sich zwangsläufig zu langweilen.

Clement Chambers lag in einem Liegestuhl auf der Terrasse seines Anwesens auf den Seychellen und schaute hinab auf das Meer tief unter ihm.

Von seinem Besitz hatte man einen atemberaubenden Blick über das azurblaue Wasser des Indischen Ozeans und seinen feinsandigen, fünf Meilen langen Privatstrand, an dem er im vergangenen Jahr vielleicht ein einziges Mal gewesen war. Der Strand nahm die komplette, von steilen Felswänden eingerahmte Bucht ein, die er von hier oben einsehen konnte.

Clement hasste Eindringlinge. Das Anwesen, The Palms, war eine Festung. Die Gebäude schmiegten sich an einer Seite an den nackten Felsen des Berges und waren von Mauern umgeben, die in der dichten Vegetation fast vollständig verborgen waren. Überall auf der Insel waren Wachleute postiert, die jede Bewegung meldeten.

Clement hatte nicht nur Freunde. Man gelangte nicht so weit nach oben, ohne sich Feinde zu machen.

Aber er hatte für seine Sicherheit gesorgt. Hier in den Tropen war er vor Mördern und Entführern sicher, hier konnte er das Klima, den blauen Himmel und die herrliche Abgeschiedenheit unbelastet genießen. Wenn man mehrere Milliarden Dollar schwer war, flog einem alles, was man im Leben brauchte, zu.

Seine Sicherheitsfirmen überprüften jeden Angestellten. Geheimhaltung hatte höchste Priorität, und Geld und Drohungen sorgten dafür, dass es so blieb. Nicht einmal der Hauch eines Skandals war jemals an die Außenwelt gedrungen.

Er sah zu, wie die Wellen auf seinen Strand rollten. Und sein brillanter Verstand begann zu arbeiten.

Clement Chambers hatte einen guten Ruf. Er war ein Gentleman der alten Schule, und das bedeutete ihm viel. Er besaß sogar ein Familienwappen, das seine Brüder – oder vielmehr seinen noch lebenden Bruder – nicht interessierte. Obwohl er seit drei Jahrzehnten, nur von seinen Lakaien umgeben, in den Tropen lebte, war er nie von der feinen englischen Lebensart abgewichen. Fast so wie Noël Coward. Clement bewunderte Noël Coward.

Clement trug stets weiße Leinenanzüge und Panama-Hüte. Seine Ausstattung stammte ausnahmslos aus St. James und von der Savile Row. Sein Weinkeller war legendär, und englische Meisterwerke der Kunst schmückten sein Haus, darunter ein Stubbs und ein Constable. Er spendete große Summen an die richtigen Wohltätigkeitsorganisationen und war Mitglied im White’s und Travellers, obwohl er keinen der Londoner Clubs je betreten hatte.

Den größten Teil seines Lebens hatte er sich darauf konzentriert, Geld anzuhäufen. Nun, da Chambers Corporation ein gigantischer Konzern war, bedeutete ihm sein unbefleckter Ruf mehr als alles andere. Ganze Abteilungen und Flügel der besten Museen und der besten Krankenhäuser dieser Welt trugen seinen Namen, zuletzt hatte das Sloan-Kettering, New Yorks renommiertes Krebszentrum, von seiner großzügigen Spende profitiert. Und falls ein verärgerter Angestellter, ein Konkurrent oder ein verbitterter Verlierer eines geschäftlichen Wettstreits sich beschweren wollte oder es wagte, etwas Negatives über ihn zu schreiben oder zu veröffentlichen, setzte sich sofort seine Armee hochkarätiger Rechtsanwälte in Bewegung.

In letzter Zeit bekam er nur gute Presse. Nichts als gute Presse.

Der tadellose Ruf musste geschützt werden, und dafür hatte er alles getan. Aber nun, da er sich nach allen Richtungen hin abgesichert hatte, nun, da er unangreifbar war, langweilte er sich. Und zwar entsetzlich. Es war an der Zeit, wieder ein wenig Spaß und Abwechslung in sein Leben zu bringen.

Und Clement Chambers wusste auch schon, wie. Unwillkürlich musste er lächeln. Ja, sie war die Richtige. Geheimnisvoll, interessant, geschmeidig – bissig. Eine Löwin.

Es machte Spaß, eine Katze auf Tauben loszulassen.

Kapitel 1

Es war das aufregendste Cover, das Glitz dieses Jahr zu bieten hatte.

Ein sensationeller Coup. Nie zuvor hatten sie sich zusammen fotografieren lassen, die Frauen, von denen ganz London sprach und denen jedes potenzielle It-Girl nacheiferte.

Die berühmten Chambers-Cousinen.

Sie lebten einen Traum.

Während die Karrierefrauen der Großstadt sich morgens aus dem Bett mühen mussten, im Hinausgehen frühstückten und sich in Busse und Bahnen quetschten, um sich einen weiteren Tag in der Tretmühle des Büros durchzusetzen, rekelten sich die Chambers-Frauen in ihren Betten, ließen sich massieren und machten sich fit für ausgedehnte Einkaufstrips oder einen der zahlreichen gesellschaftlichen Anlässe, bei denen es vor Prominenz nur so wimmelte. Sie hatten die besten Adressen, die begehrteste Garderobe, die teuersten Frisuren.

Und sie hatten dafür nicht einen Finger krümmen müssen. Die Öffentlichkeit wusste nicht, ob sie sie lieben oder hassen sollte. Aber alle Frauen sehnten sich insgeheim danach, ein Leben wie sie zu führen.

Die Ausgabe der Zeitschrift verkaufte sich wie warme Semmeln. Auf dem Titel posierten die Chambers-Frauen in langen weißen Kleidern mit goldenen Ketten und Armreifen wie die Göttinnen der Antike, nach denen sie benannt worden waren.

Juno. Groß und stattlich, ein Goldreif im dunklen Haar, das zu einem Zopf geflochten und wie eine Krone auf dem Kopf festgesteckt worden war. Wie immer darauf bedacht, ihre Würde zu wahren, lag ein elfenbeinfarbenes Cape aus feiner Wolle um ihre Schultern und bedeckte ihre Arme. Nicht so schön wie die anderen, doch nichtsdestoweniger umwerfend und anziehend mit ihren kühlen blauen Augen und der hellen Haut. Sie war die Königin – Königin der Londoner High Society. Ihre Soirees waren legendär, und ihr Adressbuch las sich wie ein Führer der britischen Aristokratie. Und da sie als verheiratete Frau weder eine Gefahr für bestehende Ehen noch Konkurrenz für Singlefrauen auf der Suche nach lukrativen Verbindungen darstellte, war sie vom Sloane bis zum Eaton Square und von Ascot bis Glyndebourne gern gesehen.

Athena, ihre kleine Schwester. Von ihrem gewöhnlich etwas ungepflegten Äußeren war auf dem Foto nichts zu sehen. Die Akademikerin Athena Chambers hatte einen scharfen Verstand – und Geld. Für das Cover hatte man sie bis zur Unkenntlichkeit gestylt, um den Fantasien aller Arbeiterinnen zu genügen: Ihr Haar fiel offen über ihren Rücken, sie war geschminkt, und ihre Füße steckten in ungewohnt hochhackigen Pumps. Straffe Arme, ein muskulöser Körper, das ovale Gesicht mit den hohen Wangenknochen und derselbe leuchtende Blick wie der ihrer Schwester.

Athena war eine der besten Philologinnen ihrer Generation. Ihre Essays und Aufsätze fanden weltweit Anerkennung. Sie wohnte in einem prächtigen Stadthaus in Oxford und strebte eine Professur an. Nicht zum Broterwerb natürlich. Athena aß Kaviar, trank Champagner und besaß eine Sammlung von Antiquitäten, um die sie manch ein Museum beneidete.

Ihnen gegenüber hatte man ihre Cousinen positioniert. Diana Chambers mit einem goldenen Weinkelch in der Hand. Das karamellfarbene Haar ergoss sich in einer einzigen glänzenden Welle über den Rücken ihres schneeweißen Kleids. Diana, etwas kurviger als Athena, war Londons berühmtestes It-Girl. Gesellschaftliche Aktivitäten waren ihr Leben, doch anders als Juno langweilte die versnobte High Society sie tödlich. Diana Chambers verkörperte Stil pur. Sie war bei jeder Film- und Theaterpremiere zu finden und natürlich bei den Ausstellungseröffnungen der wichtigsten und aufregendsten neuen Künstler. Wenn man sie im Kleid eines neuen Designers fotografierte, stieg dessen Umsatz sprunghaft an, und auf ihren Partys traf man stets die Schriftsteller, Musiker, Fotografen und Models, die gerade im Trend lagen. Diana Chambers hatte das Feiern zur Kunstform erhoben, sie war die Victoria Beckham der denkenden Bevölkerung, was sie berührte, war stylish. Filmstudentinnen im ersten Jahr, die Backstagecrowd bei der Londoner Modewoche, die Journalistinnen der Hochglanzmagazine – sie alle wollten wie Diana Chambers sein. Sie war die neue Chloë Sevigny. Und es verstand sich von selbst, dass sich Diana Chambers irgendwann in naher Zukunft einen Milliardär suchen und ihn heiraten würde. Es konnte nur eine Frage der Zeit sein.

Und ganz vorn im Bild – natürlich – Venus. Sie blickte direkt in die Kamera und verführte mit ihrem Tausend-Watt-Lächeln Millionen Leser. Das perlmuttfarben schimmernde Kleid verhüllte kaum etwas von ihrer goldbraunen Haut und den vollen Brüsten, die durch die Wespentaille noch betont wurden. Ihr Haar war flachsblond gefärbt, und die Chambers-Diamanten funkelten an ihrem Hals und an den Ohrläppchen. Sie war groß, schön, umwerfend, und sie liebte die Kamera.

Venus Chambers war ein kleines Stück Hollywood in Notting Hill. Ja, sie war Schauspielerin, auch wenn ihre Berühmtheit bislang vor allem auf ihrer Zugehörigkeit zu den Chambers-Frauen beruhte, nicht auf einer Rolle, in der sie ihr Talent hätte beweisen können. Aber wer immer diesen selbstbewussten Blick, dieses gewinnende Lächeln auf dem Titel der Zeitschrift sah, wusste, dass ihr Durchbruch als Filmstar nicht mehr lange auf sich warten lassen würde.

In ihrer Familie lebte man im Paradies, in dem man alles bekam, was man sich wünschte.

Wenn man die Zeitschrift aufschlug, fand man weitere Fotos der Frauen, ihrer Juwelen, ihrer Sportwagen und ihrer Traumvillen. Weniger von Athena, die – ganz im Gegensatz zu den anderen drei – keinen Wert darauf legte, sich zu präsentieren, doch immerhin hatte das Magazin ein stilvolles Bild von ihr abgedruckt, auf dem sie, windzerzaust, auf dem Weg in die Oxforder Bodlein Library war. Im Bericht ließ man sich erschöpfend über die Vorlieben und Abneigungen sowie die familiären Beziehungen der Frauen aus, aber was die Auflage tatsächlich so schnell ausverkaufte, war die Hoffnung der Leser auf Insiderfotos von den Seychellen. Doch kristallblaues Wasser, schneeweißer Sand, Palmen und üppiger tropischer Wald – typische Tourismusbilder – waren alles, was Glitz von der Quelle des Chambers-Reichtums zeigen konnte.

Clement Chambers. Ihr Onkel. Multimilliardär. Das zurückgezogen lebende Genie. Kopf von Chambers Corporation, einem weltumspannenden Unternehmen, das seine Finger in so gut wie allem hatten – Diamantminen und Ölfelder, Handys und Immobilien. Clement Chambers wurde weltweit respektiert, gefürchtet und war jemand, mit dem man sich nicht anlegte. Er war unverheiratet, kinderlos, hatte die besten Jahre bereits hinter sich und schützte seine Privatsphäre mit Waffengewalt. Die Chambers-Mädchen waren seine Nichten.

Und für alle vier war bestens gesorgt.

Ihr großzügiger Lebensstil wurde ausschließlich durch ihn finanziert. Jedes Jahr für jede der vier Frauen eine halbe Million Pfund, die nach Wunsch verpulvert werden konnte. Der Name des Onkels, der Türen öffnete. Und eines Tages würden diese vier Frauen ein fantastisches Vermögen erben, eine Summe, die ihren Treuhandfonds zu Kleingeld zusammenschmelzen lassen würde.

Es war wie in einem Märchen. Venus und Diana waren Waisen, Juno und Athena die Kinder verarmter Professoren. Vier Mädchen, die nichts besessen hatten, bis eines Tages der reiche Erbonkel aufgetaucht war und verkündet hatte, dass er sich von nun an finanziell um seine Nichten kümmern wollte.

Jedes Jahr im Januar floss das Geld auf vier Bankkonten. Jeden Dezember waren die Konten leer. Aber wozu sich Gedanken machen?, wurde im Artikel gefragt. Die Quelle versiegte ja nie!

Die fabelhaften Chambers-Mädchen waren die einzigen Personen, die außer dem Personal das Anwesen betreten durften. Mr Chambers, so schrieb der Reporter ehrfürchtig, rief sie jedes Jahr am 15. Dezember zu sich. Sie blieben über Weihnachten und reisten am zweiten Weihnachtstag wieder ab. Und das war der einzige Kontakt, den sie mit ihrem Onkel bis zum folgenden Dezember haben würden.

Jetzt waren sie reich.

Eines Tages wären sie milliardenschwer.

Und alles, ohne einen Finger dafür zu rühren.

Unzählige Sekretärinnen, Lehrerinnen, Floristinnen, Krankenschwestern und Bankerinnen kauften eine Glitz und seufzten beim Lesen sehnsüchtig.

Treuhandprinzessinnen. Eine wunderbare Arbeit.

Kapitel 2

»Telegramm, Madam.«

Diana blickte von dem Stapel dicker, cremefarbener Karten mit Goldrand auf, die sie sortierte. Sitzordnungen. Der Teufel musste sich so etwas ausgedacht haben. Seit Stunden brütete sie nun schon über dem Plan, ohne die richtige Lösung zu finden.

»Wie meinen Sie das – Telegramm?« Sie lächelte ihren Butler an; Ferris war ein altes Schätzchen, das sie sozusagen mit dem Kauf der Wohnung geerbt hatte. Ein echter Butler war eine großartige Sache. Niemand in ihrem Bekanntenkreis, zumindest niemand in ihrem Alter, hatte Angestellte, außer einem Kindermädchen oder vielleicht einem Coach. Doch Diana Chambers wusste, was Stil bedeutete.

»Heutzutage schickt doch keiner mehr ein Telegramm. Es sei denn zur Hochzeit.« Sie zuckte die Achseln, und cremefarbene Seide und Kaschmir in Apricot raschelten sacht, während dünne Perlmuttarmreifen gegeneinanderstießen.

»Ich glaube, es kommt von den Seychellen, Madam«, sagte Ferris, dessen faltiges Gesicht wie immer unbewegt war.

»Ah ja. Onkel Clem schickt wohl noch Telegramme.«

Ein Schatten huschte über ihren makellosen Teint. Sie waren doch gerade erst zu ihrem üblichen Weihnachtsbesuch dort gewesen. Eigentlich hätten sie ein Jahr nichts von ihm hören dürfen.

Was wollte er wohl?

»Hoffentlich ist er nicht krank«, bemerkte sie aufrichtig besorgt und nahm den braunen Umschlag vom silbernen Tablett. »Danke, Ferris.«

Sie riss den Brief auf.

Liebe Diana,

eine Angelegenheit macht Eure Anwesenheit auf The Palms unerlässlich. Ich muss Dich und die anderen drei Mädchen augenblicklich sprechen. Nehmt noch heute Nachmittag das Flugzeug von Stansted. Mach Dir keine Mühe, anzurufen. Ich will von Angesicht zu Angesicht mit Euch allen sprechen.

Dein Onkel Clem

Diana sprang von ihrem Mies-van-der-Rohe-Sofa. Adrenalin schoss durch ihre Adern, als sie sich umsah und ihre Wohnung betrachtete, als könne sie sie verlieren. Zwei Jahre hatte sie gebraucht, um die hundertachtzig Quadratmeter in bester Lage im Stadtteil Kensington so auszustatten, dass sie perfekt waren, hatte jedes einzelne Stück – vom restaurierten viktorianischen Kamin bis hin zum Carrara-Marmor der Nasszelle – persönlich ausgesucht und klassisches Design geschickt mit modernem gemischt. Ziel war es gewesen, den Neid ihrer Freunde zu wecken, und das war ihr gelungen.

Und nicht nur auf ihren unübertroffenen Geschmack und die gelungenen Partys. Diana war Single und ausgesprochen gutaussehend, und sie hatte Geld und Möglichkeiten, das Beste daraus zu machen. Anders als viele ihrer Artgenossinnen musste sie keinen ältlichen Financier, keinen degenerierten Spross eines Landadeligen heiraten, um sich ihren Platz in der Gesellschaft der Reichen und Superreichen zu erhalten, denn Diana Chambers besaß alles, was man sich wünschen konnte.

Und einen Onkel, der dafür zahlte.

Was so viel besser war, wie sie sich jetzt in Erinnerung rief, als alternde Eltern, die versuchen könnten, Einfluss auf ihr Leben, ihren Alkoholkonsum oder – schlimmer noch – ihr Schuh-Budget zu nehmen.

Rupert und Hester Chambers waren tot. Diana kannte sie nur von Fotos: ein attraktives junges Paar, er groß und blond, sie schlank, dunkelhaarig und mit einem runden, hübschen Gesicht, in dem beim Lächeln Grübchen erschienen. Auf ihrem Hochzeitsfoto strahlten sie den Betrachter von den Stufen des Brompton Oratory aus an. Rupert hatte schnelle Autos geliebt, und das Paar war umgekommen, als sein Aston Martin am Neujahrstag – Diana war erst zweieinhalb Jahre alt gewesen – von der vereisten Straße in Gloucestershire abgekommen war. Ihre Eltern waren auf dem Heimweg von einem Pub gewesen. Diesen Teil der Geschichte verabscheute Diana am meisten, denn jeder vermutete, dass ihr Vater ein oder zwei Gläser zu viel getrunken hatte. Verantwortungslos. Egoistisch. Weil er betrunken gewesen war und sich nicht hatte beherrschen können, war ein Loch in ihr Leben gerissen worden.

Sein Verrat führte dazu, dass Diana und Venus in die Obhut ihrer mürrischen Großmutter mütterlicherseits kamen, die sie in ein Internat schickte, sobald sie alt genug waren.

Aber wahrscheinlich war das nur gut so. Elspeth Heckles tat sich schwer, den Verlust ihrer Tochter zu verarbeiten, und war mit den zwei Kleinkindern überfordert. Ständig war sie erschöpft, ständig missgelaunt, aber sie hielt das bescheidene Erbe der Mädchen eisern zusammen, damit sie auf eine gute Schule gehen konnten. Sie erfüllte ihre Pflicht, und zwei Monate nach Venus’ Eintritt in ein Internat im Alter von elf Jahren starb Elspeth und hinterließ den Mädchen kaum mehr als ihre persönliche Habe.

Die Schule sorgte für eine gewisse Struktur und für eine Reihe von Elternersatzfiguren, doch keine davon taugte etwas. Diana und Venus lernten, sich um sich selbst zu kümmern. Doch je älter sie wurden, umso weiter entfernten sie sich voneinander. Wenn man ein Teenager ist, können zwei Jahre einen riesigen Abstand bedeuten.

Die Vollstrecker des elterlichen Letzten Willens sorgten dafür, dass die Mädchen in den Ferien im Internat blieben, wo eine Notbesetzung auf die wenigen Schülerinnen aufpasste, die den Sommer hier verbrachten: die vereinsamten Töchter der Diplomaten, die in Krisengebieten eingesetzt waren, Mädchen, die Nachhilfe in Form von Sommerkursen bekamen, und die Töchter einiger Lehrerinnen, die auf dem Grundstück lebten. Venus und Diana hassten die Sommerferien. Zwar hatten sie einander und kamen auch miteinander aus, aber sie sehnten sich nach der Normalität des Schulalltags.

Menschen. Licht. Lärm. Diana verabscheute das Gefühl, verlassen zu sein; sie brauchte Leute um sich. Und Venus ebenfalls, wenn auch aus noch offensichtlicheren Gründen: Sie färbte sich die Haare blond, lächelte ihr wunderschönes Lächeln und flirtete mit der ganzen Welt. Wenn man keine Liebe bekommen konnte, dachte Diana ein wenig traurig, dann war Bewunderung ein akzeptabler Ersatz.

Als sie dreizehn und fünfzehn Jahre alt waren, war das Telegramm gekommen. Das Telegramm, das ihr Leben verändert hatte.

Von Onkel Clem.

Diana dachte an jenen Moment zurück, als sie, wie jetzt, auf das Schreiben in ihren Händen blickte, ohne es wirklich zu sehen. Natürlich – wie hatte sie das nur vergessen können? Onkel Clem schrieb Telegramme. Keine E-Mails, keine Faxe – zumindest nicht, wenn die Familie betroffen war. Ein Telegramm war so viel stilvoller.

Venus war nach dem Mittagessen zu ihr gekommen. Sie entwickelte sich mit ihren dreizehn Jahren zu einer echten Schönheit.

»Di, Di!«

»Hi, Schwesterchen.« Sie legte einen Arm um Venus’ Schultern und drückte sie leicht. »Was ist los?«

»Hast du das Telegramm auch gesehen?«

Diana blinzelte. »Was?«

»Diesen braunen Umschlag.« Venus zog ungeduldig an Dianas Arm. »Komm – komm mit zur Poststelle. Lies es und sag mir, ob uns jemand auf den Arm nehmen will.«

Nicht übermäßig neugierig – ihre Schwester war immer sehr überschwenglich – ging Diana an den Fächern entlang, die mit den Namen der Schülerinnen gekennzeichnet waren. Venus’ Fach war leer, aber in Dianas lag ein schmaler brauner Umschlag. Sie nahm ihn heraus und untersuchte ihn. Tatsächlich handelte es sich um ein Telegramm. Unwillkürlich schüttelte sie den Kopf. Ein Telegramm ... wie altmodisch.

»Mach auf«, drängte Venus. »Angeblich ist es von Onkel Clem.«

Jetzt hatte sie die volle Aufmerksamkeit ihrer Schwester. Diana erstarrte. »Onkel Clem?«

Elspeth hatte ein- oder zweimal über ihn gesprochen, nicht gerade wohlwollend. Ein Verwandter, der sich nicht kümmerte, sich nicht interessierte, nicht erreichbar war. Der Bruder ihres Vaters, Ältester von drei Söhnen. Er hatte ein Vermögen gemacht, sich von seiner Familie losgesagt und England verlassen, um auf irgendeiner Insel in den Tropen zu leben. Er schickte nicht einmal eine Weihnachtskarte.

Aufgeregt riss sie den Umschlag auf. Das Telegramm war auf dem typischen Papier in hellgrauen Buchstaben gedruckt. Sie las laut vor.

Liebe Diana, liebe Venus,

nun, da Eure Cousine Juno, die älteste meiner Nichten, sechzehn geworden ist, richte ich einen Treuhandfonds zu Eurem Unterhalt ein. Solange Ihr minderjährig seid, werden meine Anwälte das Geld verwalten und für Wohnung und Personal zahlen. Ab Eurem achtzehnten Geburtstag erhaltet Ihr jährlich eine Zuwendung von einer halben Million Pfund ...

»Mein Gott.« Diana packte Venus’ Arm.

»Ist das wahr, Di?«, fragte Venus atemlos. »Glaubst du, es ist wahr?«

Diana gab keine Antwort, sondern las weiter.

... mit der Ihr nach Belieben verfahren könnt. Ab diesem Sommer werdet Venus und Du in meinem Haus am Eaton Square wohnen. Man wird sich dort um Euch kümmern. Behandelt das Personal jedoch auch als Personal. Ich halte nichts von Vertraulichkeiten.

»Das ... das klingt, als ob er es ernst meint«, sagte Diana. Ihr war schwindelig, und sie war so aufgeregt, dass sie das Gefühl hatte, sich jeden Moment übergeben zu müssen.

Von nun an regele ich die familiären Angelegenheiten. Eure Cousinen Juno und Athena Chambers werden ebenfalls auf Eure Schule gehen.

Venus verzog das Gesicht. Das war allerdings ein Wermutstropfen. Sie mochte die beiden nicht besonders.

Als Gegenleistung werdet Ihr immer daran denken, dass Ihr meinen Namen tragt und mit mir in Verbindung gebracht werdet. Ich werde auf den Seychellen bleiben, aber Eure Entwicklung genauestens verfolgen. Ihr werdet nicht mit mir in Kontakt treten; ich melde mich bei Euch, wenn ich es für nötig halte. Ich werde nur selten etwas verlangen, aber wenn, dann erwarte ich, dass meiner Bitte umgehend Folge geleistet wird.

Euer

Clement Chambers

Diana sackte gegen das hölzerne Regal, das die Postfächer enthielt.

»London«, sagte sie. »Unser eigenes Haus. Partys. Und eine halbe Million pro Jahr!«

»Wenn das wirklich stimmt, dann müssen wir uns nie einen Job suchen«, brach es aus Venus heraus. »Niemals! Oh, Di, jetzt kann ich mir die dämliche Erdkunde-Hausarbeit sparen. So einen Blödsinn brauchen wir jetzt nicht mehr.«

»Moment, das kommt gar nicht in Frage.« Diana schüttelte den Kopf. »Hast du nicht gehört? Wir tragen seinen Namen, wir repräsentieren ihn. Wir müssen weitermachen wie bisher.«

»Oh, Di, wenn er das ernst meint, dann liebe ich ihn«, jubelte Venus. »Ich schreibe ihm und sage ihm, dass ich ihn liebe. Glaubst du, er sieht aus wie Daddy?«

Diana betrachtete ihre kleine Schwester, die so glücklich aussah, und schüttelte erneut den Kopf, diesmal ein wenig traurig. »Liebes, hast du denn nicht zugehört? Wir sollen ihm nicht schreiben.«

»Aber warum denn nicht?«

Diana zuckte die Schultern. Warum hatte sich ihr Vater betrunken ins Auto gesetzt? Warum hatte er sie und Venus alleingelassen? Ein Schmerz, der wohl nie verschwinden würde. »Du weißt doch noch, was Großmutter immer gesagt hat, nicht wahr? So ist er eben. Und wir sollten uns wohl besser daran gewöhnen.«

Und das hatten sie. An seine Art und an alle Begleitumstände, das große Haus mit den Angestellten, mit denen sie sich nie auf eine Stufe stellten, an Ferien, auf die sie sich plötzlich sogar freuen konnten. Das Leben wurde einfacher. Und Diana bekam die Macht des Geldes nahezu augenblicklich zu spüren. Plötzlich wollte jeder mit ihnen zu tun haben.

Und sie lernten ihre beiden Cousinen besser kennen. Den mausgrauen Bücherwurm Athena und die verschlossene Juno. Um Onkel Clems willen gingen sie höflich miteinander um, wenn sie sich auch nicht nahestanden. Zum Glück waren sie alle in verschiedenen Klassen, so dass sie sich wunderbar aus dem Weg gehen konnten. Diana und Venus neideten Juno und Athena ihre Eltern, während die zwei wiederum Diana und Venus um ihre Unabhängigkeit beneideten.

Manchmal schien es, als sei das Geld des Onkels das einzige Bindeglied zwischen ihnen. Und bereits mit fünfzehn Jahren wusste Diana, dass sie das Geld, obwohl sie davon nichts in der Tasche hatte, nicht gefährden wollte. Sie und Venus waren vielleicht manchmal ein wenig arrogant und gleichgültig, aber sie taten immer, was Onkel Clem von ihnen wollte.

Sie hatten diesen Mann niemals getroffen. Und doch war er der stärkste Einfluss in ihrem Leben.

Erst an ihrem achtzehnten Geburtstag änderten die Dinge sich. Und das gründlich. Diana wurde nach London gebeten, um ihr neues Bankkonto zu aktivieren und zum ersten Mal ihr Taschengeld für ein Jahr zu erhalten.

Eine halbe Million Pfund. Genau wie angekündigt.

Und mit diesem Geld kam die Forderung, Onkel Clem zu besuchen – jedes Jahr an Weihnachten. Mit einem Telegramm wurden die vier Mädchen informiert, dass sie von nun an über Weihnachten zwei Wochen in den Tropen verbringen würden. Andere Verwandte waren nicht eingeladen. Diana war nicht sentimental: Weihnachten bedeutete ihr nichts. Ausgerechnet diese Zeit auf den Seychellen zu verbringen, bot ihr die Chance, dem nasskalten Winterwetter Londons den Rücken zu kehren und der jährlichen unerträglichen Pause in der Partyszene zu entgehen. Weihnachten war eine fast grausame Erinnerung an die Fragilität der Freundschaftsbande: Kurz vor den Feiertagen zerstreuten sich Dianas Freundinnen und Saufkumpane stets wie Löwenzahnschirmchen in alle Himmelsrichtungen, wehten zurück zu den Anwesen in Gloucestershire, den Villen in Sussex, Höfen in Yorkshire, Appartements in Manhattan – wo immer die Eltern oder die nächsten Angehörigen lebten. Wenn es darauf ankam, hatte die Familie stets Vorrang.

Weihnachten und Silvester war für die heranwachsende Diana Chambers die schlimmste Zeit gewesen. Venus behauptete, dass es ihr nichts ausmache, aber das konnte nicht wahr sein. Jedes Jahr hatten ihre Cousinen sie genötigt, mit ihnen nach Hause zu kommen. Und so hatte Diana notgedrungen zugesehen, wie Juno und Athena mit ihren Eltern gelacht und so getan hatten, als gefielen ihnen die armseligen Geschenke, die man sich in einer Gelehrtenfamilie leisten konnte. Und natürlich hatte sie jedes Mal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie sehr gut wusste, dass sie alle nur versuchten, nett zu sein. Aber der Verlust ihrer Eltern beeinflusste alles in Dianas Leben, jeden Moment ihres Daseins. Doch als Clement begann, sie Weihnachten zu sich zu zitieren, war Diana in dieser Hinsicht ihren Cousinen zum ersten Mal gleichgestellt. Was machte es schon, dass man sich nicht besonders gut verstand? Die Seychellen waren ein Paradies, und hier waren sie alle vier nur Clements Nichten.

Onkel Clems Geld bestimmte Dianas ganzes Leben. Der Gedanke daran, dass sich an ihrem Lebensstandard etwas ändern könnte, verursachte ihr Übelkeit.

Sie riss sich aus der Erinnerung los. Also keine Party. Es stand außer Frage, dass sie Clements Wunsch nachkommen würde. Diana seufzte. Sie hatte einen vollen Terminkalender, und zu der geplanten morgigen Soiree hatte sich die Presse angekündigt: Sie hatte sie so lange bequatscht, angefleht und schließlich bestochen, bis die Reporter und Fotografen zugesagt hatten. Diana wurde endlich öfter als nur sporadisch in den Klatschspalten erwähnt. Es war harte Arbeit, Londons It-Girl zu sein und zu bleiben. Reich zu sein reichte Diana nicht; sie wollte auch berühmt werden. Nicht wie Venus, deren Gesicht man kannte, weil sie als Model arbeitete oder in einem Film mitgewirkt hatte. Diana wollte berühmt sein, weil sie Diana war. Denn das war die Rolle, in der sie niemals versagen würde.

Die Party hatte sie ein gutes Stück auf der gesellschaftlichen Leiter emportragen sollen. Geschichten über sie und tolle Fotos. Das Cover von Glitz war ein Meilenstein gewesen, aber Diana wusste, dass dem etwas folgen musste.

Doch nun hatte Onkel Clem gerufen.

Und dagegen ließ sich nichts unternehmen.

»Ferris!«, rief sie.

Er war sofort wieder bei ihr.

»Ja, Madam?«

»Tun Sie mir den Gefallen und sagen Sie die Party bei Cho’s ab, ja?«

Hinter dieser locker formulierten Bitte steckte eine Höllenarbeit: Ihr Butler musste Hunderte von Anrufen tätigen, sich mit wütenden Lieferanten auseinandersetzen, Erklärungen für die Paparazzi bereithalten. Aber sie bezahlte ihn gut, und er zuckte nicht einmal mit der Wimper.

»Wie Sie wünschen, Madam.«

»Familiärer Notfall. Sagen Sie den Leuten das. Ich muss ein Flugzeug erwischen.« Entschuldigend blickte Diana auf den dicken Stapel Karten. »Tut mir leid, dass ich Ihnen die Mühe mache, Ferris, aber Sie verstehen es, nicht wahr?«

Und das tat er. Denn Diana Chambers selbst hatte keinen Penny. Onkel Clement zahlte.

Für Diana, für ihre wunderschöne, aber untalentierte Schwester Venus, die unscheinbare Athena und die versnobte Juno. Alle vier Frauen schwammen in Geld, das ihnen nicht gehörte. Und wenn Onkel Clement pfiff, dann kamen sie.

Diana nahm das Telefon. Sie musste ihre Cousinen anrufen.

Kapitel 3

Athena Chambers musterte die Professoren vor sich.

Das gleichmäßige Ticken der schönen alten Standuhr machte sie nervös. Die großen Messingzeiger zuckten über das verwitterte Zifferblatt, während das Pendel im Gehäuse aus Eiche geräuschvoll hin- und herschwang.

Darüber hinaus herrschte Stille im Raum.

Tick-tack. Tick-tack.

Auf dem Podest vor ihr saßen die Dozenten und Lehrkräfte der Fakultät, blätterten ihre Unterlagen durch, schoben die Brillen den Nasenrücken hinauf und flüsterten miteinander. Athena Chambers saß vor ihnen und versuchte, sich ihre Unruhe nicht anmerken zu lassen.

Sie konnten ihr diesen Posten doch nicht abschlagen, oder? Sie war eine von Oriels besten Studentinnen mit herausragenden Leistungen in einem unbeliebten Fach. Altnordisch. Woher sonst sollten sie ihre neue Generation von Dozenten rekrutieren?

Sie hatte so viel zu bieten. Zum einen war sie reich und würde niemals um Gehaltserhöhungen betteln. Sie lebte in einem großartigen Haus an der Walton Street in der Nähe des Randolph Hotel und fuhr einen wunderschönen Oldtimer, einen dunkelgrünen Aston Martin. Sie war jung und hatte eine tadellose akademische Laufbahn vorzuweisen. Das Geld hatte es ihr erlaubt, sich sorgenfrei auf ihr Studium zu konzentrieren, und diese Möglichkeit hatte sie voll ausgeschöpft. Darüber hinaus war sie cool – vergleichsweise jedenfalls.

Natürlich bedeutete das nicht allzu viel. Verglichen mit diesen Herrschaften dort war sogar Camilla Parker Bowles cool. Die Männer auf der Bühne sahen sie im Augenblick fast finster an.

Athena war schlank und hübsch, vielleicht ein wenig ungepflegt, aber das waren die meisten Professoren – die dort oben in ihren zerknitterten Anzügen allemal. Athena hatte noch nie Lust gehabt, sich zu schminken oder ihr Haar zu färben, und ihre ungekämmten Locken fielen ihr wild auf die Schultern. Für Athena bedeutete Morgentoilette, daran zu denken, sich die Zähne zu putzen. Ihre schlecht sitzende Kleidung war von der Stange, und bis auf ihren heißgeliebten Siegelring, ein Geschenk ihres Vaters, trug sie keinerlei Schmuck. Ihr Vater. Akademiker. Und Athena wollte unbedingt in seine Fußstapfen treten.

Sie schlug die Beine in der schlabbrigen Hose übereinander und wartete.

»Miss Chambers.«

Professor Mellon, Vorsitzender des Gremiums, blickte sie ernst an. Athena setzte sich unwillkürlich etwas aufrechter hin. Mellon war ein brillanter Philologe und Fellow des All Souls College, jener akademischen Elite, zu der sie unbedingt auch gehören wollte. Eine Mitgliedschaft in diesem College, das keine Studenten aufnahm, sondern bereits etablierte Wissenschaftler wählte, war eine Auszeichnung, die einer Oscarverleihung im Filmgeschäft gleichkam. Sie hatte Mellon im zweiten Collegejahr als Professor gehabt, und er hatte sie damals zu verführen versucht. Lächerlich: Er war verheiratet, hatte zwei Kinder und war abstoßend alt.

Aber die meisten männlichen Mitglieder des College-Kollegiums hatten das eine oder andere Mal versucht, Athena anzumachen. Sie nahm es ihnen nicht übel.

»Wir danken Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind«, sagte er nun kühl. »Ihre Arbeit ist wahrlich beeindruckend.«

»Danke.« Athena lächelte.

»Aber das Gremium befürchtet, dass Sie für diesen Posten nicht die richtige Qualifikation haben.«

»Was?« Athena musste sich zusammenreißen, um nicht aufzuspringen. »Ich habe überall herausragende Leistungen erbracht. Jeder Aufsatz, jeder Essay wurde hochgelobt.«

»Ihre wissenschaftliche Kompetenz zweifelt niemand an, Miss Chambers«, mischte sich Dr. Finkel, ein frettchenhafter Mann in einem rosafarbenen Hemd, ein. »Aber manchmal ist es eine Frage des Temperaments.«

»Das Gremium empfiehlt Ihnen, noch ein oder zwei Forschungssemester anzuhängen. Einige Veröffentlichungen ...«

»Vielleicht in Übersee – Harvard oder Yale haben exzellente Programme für Frauen«, fügte Professor Richards hinzu. Er war der Jüngste im Gremium und trug einen billigen Anzug. Der Blick, mit dem er sie bedachte, war unverhohlen feindselig.

»Affirmative action«, erklärte Dr. Finkel, als spräche er zu einem Kind.

Förderung von Minderheiten. Ha! »Ich weiß, wie man die Programme nennt«, fauchte Athena. »Das habe ich nicht nötig.«

»Das Gremium hat beschlossen, jemand anderem die Mitgliedschaft zu übertragen, aber wir danken Ihnen für Ihr Kommen.« Professor Mellon klappte die Akte zu und schob seinen Stuhl zurück.

Das Gespräch war beendet.

»Moment noch. Wer ist denn der Glückliche, der aufgenommen wird?«

Voller Unbehagen sahen sie einander an. Aber diese Information würde öffentlich zugänglich sein, also mussten sie es ihr sagen.

»Mike Cross«, sagte Professor Richards.

Das war zu viel. »Mike Cross? Der ist nur ein Zweierkandidat! Bloß Upper Second. Ich habe weit bessere Resultate und ...«

»Er ist außerdem in der Rudermannschaft und nimmt an gesellschaftlichen Anlässen teil. Hier geht es auch darum, was der entsprechende Fellow zum Universitätsleben beiträgt.« Mellon klang unerbittlich.

»Seine Arbeiten verraten an manchen Stellen ein Aufblitzen origineller Gedanken«, fügte Dr. Finkel hinzu.

Originelle Gedanken? Von wegen! Mike Cross war ein fauler Sack, dessen originelle Gedanken sich darauf beschränkten, wo man in Oxford das billigste Bier bekam.

»Mike Cross ist ...«

»Der Mann unserer Wahl«, unterbrach Professor Richards sie.

»Sie möchten doch sicher nicht den Eindruck von Zickigkeit vermitteln, nicht wahr?«, sagte Dr. Finkel. »Dummerweise sagt man das Akademikerinnen ja schnell nach. Wenn ich Sie wäre, würde ich unserem Wunschkandidaten gratulieren. Und vielleicht ein postgraduales Studium ins Auge fassen.«

»Aber ...« Athena hatte das Gefühl, gleich vor Frustration zu platzen.

»Miss Chambers«, sagte Professor Mellon mit einem Hauch von Verachtung. »Das war’s.«

Athena stürmte die High Street auf den Carfax zu. Ihr Haar wehte im Wind, und sie hatte die Fäuste in die Taschen gerammt. Dieser Mistkerle! Sie so zu demütigen. Chauvi-Schweine!

Sie hatte mehr Grips als sie alle zusammen, das wusste sie genau. Sie hatte geschuftet und gearbeitet, mehr als nötig gewesen wäre.

Und doch nützte es ihr nichts, denn sie konnten sie nicht leiden.

Mike Cross konnte sie deshalb nicht böse sein. Er war ein netter Kerl, groß und tapsig, mit einer schwangeren Freundin und einem durchschnittlich regen Verstand. Aber er wusste, wie man die verstaubten Professoren bezauberte. Er besuchte sie, plauderte über Rugby und Cricket, trank sich mit teurem Rotwein einen kleinen Schwips an und gab dann abwertende Witze über Frauen zum Besten, wie Männer es in Gesellschaft eben so machten.

Vielleicht machten sie sogar Witze über sie. Wahrscheinlich sogar.

Und da war noch ihr Geld. Die Dozenten wohnten in Mietshäusern, die dem College gehörten, oder bestenfalls in kleinen Eigentumswohnungen. Hier war Wohnen teuer – Oxford war das neue London. Die Dozenten fuhren alte Schrottkisten und trugen ihre Schuhe, bis sie auseinanderfielen. Athena brauchte nicht auf den Zug aufzuspringen und in Amerika zu lehren, um Geld zu verdienen. Sie konnte entspannt in der Walton Street bleiben und Onkel Clements Geld einkassieren.

Natürlich waren die Herren Akademiker neidisch. Natürlich verübelten sie ihr, dass sie nie sparen oder auf Preise achten musste. Sie musste nicht selbst kochen, sondern aß regelmäßig im Le Manoir au Quat’ Saison, und wenn sie Lust hatte, einen altnordischen Text zu studieren, setzte sie sich in den Flieger und reiste nach Island, um in einem hübschen Luxushotel einzuchecken und so lange zu bleiben, wie sie wollte, ohne sich über die horrenden skandinavischen Preise zu ärgern.

Wozu brauchte sie schon einen Job? Athena spürte, dass diese Männer genau das dachten, während sie sie musterten, über ihre billigen Klamotten hinwegsahen und stattdessen die Chaneltasche und die handgefertigten Schuhe fixierten.

Marie Antoinette. Reiche Zicke. Singlefrau, die keinen Mann abbekam.

Athena hatte die Noten, die richtige Herkunft, die nötigen Arbeitsnachweise. Und sie hatte in diesem Jahr schon vier Anträge auf eine Professur gestellt. Der elitäre Männerclub wollte nichts davon wissen.

Sie hatte ihr Haus erreicht und schloss die Tür auf. Sie wollte duschen, vielleicht vorher eine Runde laufen, um die angestauten Aggressionen loszuwerden. Um wieder denken zu können.

Was sollte sie jetzt tun?

Das Telefon klingelte. Vielleicht hatten sie ihre Meinung geändert.

»Athena Chambers.«

»Hi, Darling.« Die affektierte Stimme erzeugte sofort noch mehr Aggressionen. Diana, ihre hohlköpfige Cousine. Als hätte Athena nicht über Weihnachten genug von der Society-Tussi erleben müssen.

»Diana. Was willst du?«

»Hast du das Telegramm schon gelesen?«

»Was für ein Telegramm?«

Sie warf einen Blick über die Schulter zur Post, die hinter ihr auf der Matte unter dem Briefschlitz lag. Ja, da war der typische braune Briefumschlag.

»Es ist von Onkel Clem«, hörte sie Dianas Stimme an ihrem Ohr. »Er will, dass wir kommen.«

Onkel Clem. Das Geld. Ein Schauder lief Athena über den Rücken.

»Tiefer«, murmelte Venus in ihre Armbeuge.

»Hier ungefähr?«

»Hm«, machte sie träge und zufrieden.

Das Palladian war der neueste Schönheitssalon in London und so schick und exklusiv, dass er fast nicht auf dem Radar erschien. Aber da in der vergangenen Woche Reporter von den wichtigsten Zeitschriften hier gewesen waren, würde in spätestens einem Monat ganz London Bescheid wissen.

Und natürlich auch, dass die schöne Venus Chambers hier gewesen war. Eine Schauspielerin musste zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Orten gesehen werden. Musste zeigen, dass sie schon vorher wusste, was im Trend liegen würde, musste Trends setzen.

Die Masseurin, eine echte Schwedin, knetete ihre gebräunten, straffen Muskeln mit gleichmäßigen, beruhigenden Bewegungen. Venus spürte, wie die Anspannung des Tages von ihr abfiel. Als das Mädchen nach ihren Füßen griff, die von den vielen Stunden in den halsbrecherisch hohen Manolos schmerzten, und den Daumen sanft auf die Reflexzonen drückte, schnappte Venus vor Wonne nach Luft.

Sie lag, nur mit ihrem La-Perla-Slip aus kupferfarbener Seide bekleidet, auf dem weich gepolsterten Massagetisch. Das lange, teuer kolorierte blonde Haar hing wie ein seidiger Wasserfall vom Tisch herab. Sie waren im Poolbereich des Hotels, der sich ganz oben auf dem Dachgarten befand. Das blaue Wasser spiegelte sich an der Marmordecke und schickte funkelnde Lichtspiele durch die ganze Halle. Durch die Komplettverglasung blickte Venus zwischen halb geschlossenen Lidern hindurch auf die Stadt, die sich unter ihnen und in der Ferne in der Wintersonne erstreckte.

Großartig. Halbherzig versuchte sie, wach zu bleiben. Die Massage war zu schön, um sie zu verschlafen. Ulrika war die Beste in diesem Geschäft.

Im Übrigen war es gut für ihr Image. Und das Image war alles, was zählte ...

Venus’ Gedanken schweiften ab.

Heute würde es also stattfinden, ihr Meeting mit dem Produzenten im Groucho Club. Der Österreicher, Hans Tersch, hatte ein tolles Drehbuch mit dem Titel Maud. Krieg zwischen Stephan von Blois und Mathilda, Tochter von Heinrich I. Tapfere Ritter, weiße Pferde, goldgewirkte Stoffe ... ein Traum. Venus wollte unbedingt einen Termin für ein Vorsprechen. Sie hatte einen Personal Trainer – Rafael! Er war einer der Besten! – engagiert und ein Programm absolviert, das ihr wunderschön geformte Arme und einen straffen Bauch verschafft hatte. Sie war zart, schlank und schön. Perfekt für die Rolle. Die letzten drei Filme, in denen sie mitgespielt hatte, waren gefloppt, und ihre letzte Rolle war eine in einem Werbespot für eine Fluggesellschaft gewesen.

Ja, sie bekam Arbeit. Kleine Rollen in unabhängigen Filmen, gelegentlich eine Sprechrolle in einem Fernsehfilm. Wenigstens konnte sie wählerisch sein; ihr blieb erspart, was andere für ihren Lebensunterhalt tun mussten: anstrengende Jobs in der Gastronomie, Statistenrollen oder jämmerliche Moderationen in Verkaufsshows. All das hatte sie nicht nötig. Sie brauchte kein Geld.

Ihre Agentin Lucy rief ihr ständig in Erinnerung, dass sie schon jetzt mehr Presse hatte als die meisten Topschauspieler der Insel – so viel wie Jude oder Kate allemal. Warum sollte man sich auf der Jagd nach Hauptrollen, die nie kamen, aufreiben? Venus konnte ihren It-Girl-Status vergolden! Vor allem, wenn sie einwilligte, etwas mit ihren Cousinen zusammen zu machen. Schwestern oder nahe Verwandte verkauften sich immer gut, aber vier Oberschicht-Cousinen, die nach griechischen und römischen Göttinnen benannt worden waren? Das war pures Gold. Das Cover von Glitz war nur der Anfang gewesen ...

Aber Venus wollte es nicht Paris Hilton nachmachen. Sie liebte Kino, liebte Filme. Filme versprachen Ruhm, Unsterblichkeit, Glamour. Okay, reich war sie schon jetzt, aber – na und? Sie seufzte, als die geschickten Finger der Masseurin ihren Körper entspannten. Reichtum war nur ein Schritt auf dem Weg zu wahrer Größe ...

Nach der Massage würde Venus sich unten die Nägel maniküren und die Füße pediküren lassen, anschließend eine Maske auftragen und sich von Celine schminken lassen, die eine wahre Zauberin war. Danach musste sie nur noch Schuhe und Tasche finden, die zu dem rückenfreien Kleid von Alexander McQueen passten, und ihr Auftritt war perfekt. Venus Chambers – britisch, aristokratisch, raffiniert gekleidet und so schön, makellos blond und sanft gebräunt, dass ihr kein Sternchen aus L. A. das Wasser reichen konnte.

Venus lächelte leicht. Sie war sich sicher, dass sie die Rolle bekommen würde. Falls sie dafür mit dem Produzenten flirten musste – na und? So etwas hatte sie schon oft getan. Flüchtig dachte Venus an ihre Eltern. Hätten sie gebilligt, was sie tat? Aber schließlich hatte ihr Vater seinen eigenen und Mutters Tod verschuldet und war nicht hier, um sie zu kritisieren. Oder ihre Pläne zu missbilligen.

Das leise Tappen von Füßen war zu hören. Venus öffnete ein Auge. Die Empfangsdame im beigefarbenen DKNY-Etuikleid, das hier alle trugen, eilte mit einem Tablett in den Händen herbei.

»Ein Telegramm für Sie, Madam«, sagte sie.

»Was?« Venus setzte sich ruckartig auf. Das Gefühl der Entspannung war verflogen. »Ein Telegramm?«

»Ja, Ma’am.«

Wer, zum Teufel, schickte ihr denn ein Telegramm? Venus beschlich eine dumpfe Vorahnung ...

Die Empfangsdame stand, leicht nervös, noch immer da und hielt ihr das Tablett hin. Venus schüttelte sich innerlich. Denk an dein Image, Venus.

»Vielen Dank.«

Sie bedachte die Frau mit einem reizenden Lächeln, nahm den Umschlag und riss ihn auf.

Oh, verdammt, dachte sie.

Sie zog das Badetuch über ihren Brüsten enger zusammen und richtete sich kerzengerade auf.

»Ich muss gehen.« Nun fiel auch der Rest des Wohlgefühls von ihr ab. »Wo ist mein Kleid?«

Juno Chambers Darling versuchte, ihren Mann zu ignorieren. Sie hatte wichtigere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wie ihre diesjährige Planung für Cannes ausfallen sollte. Und seine Pläne, seine Kontakte, seine Freunde ... all das passte einfach nicht in ihre Kreise.

Aber Jack gab nicht nach. Seine satte schottische Stimmfärbung störte ihre Gedanken. »Es geht also klar mit dem Dreißigsten? Du gibst die Party?«

»Ich überlege es mir«, sagte sie. Warum konnte Jack nicht einfach sein Glück hinnehmen und sich darüber freuen, dass sie Geld wie Heu besaßen? Ständig dieses Gerede über das Geschäft, das ohnehin zu nichts führte. Kochen. Das war doch keine adäquate Beschäftigung für einen Mann.

Als sie geheiratet hatten, war Juno sicher gewesen, Jack Darling zähmen zu können. Er war attraktiv, enorm sexy, hatte den Körper eines Rugbyspielers und war so ganz anders als die Weichlinge der Upperclass, die ihre Eltern ihr vorgestellt hatten. Jack war wie ein Rohdiamant gewesen, und Juno hatte vorgehabt, ihn zu schleifen und zu polieren.

Juno war die Älteste der Chambers-Cousinen. Ihr Vater hatte sie nach der höchsten Göttin benannt. Sie war sicherlich die am wenigsten attraktive, aber sie machte ihrem Namen alle Ehre: Sie war daran gewöhnt, dass die Dinge so liefen, wie sie es wollte. Sie hatte Jack gewollt, und sie hatte ihn bekommen. Doch sie verlangte auch, dass Jack sich so benahm, wie ein Ehemann sich ihrer Meinung nach benehmen sollte.

Das sah Jack jedoch nicht ein. Er wehrte sich hartnäckig gegen Junos Versuche, ihn umzukrempeln. Obwohl sie ihm gewisse Äußerlichkeiten aufgezwungen hatte – die edlen Anzüge, die John-Lobb-Schuhe, die Mitgliedschaften in den besten Clubs –, blieb er frustrierenderweise ... Jack.

Es fiel ihm schwer, sich an ihr gesellschaftliches Leben anzupassen. Statt die Saison zu genießen und sich bei den richtigen Ereignissen blicken zu lassen, hatte er eine kleine Sandwich-Bar in Westlondon eröffnet. Er arbeitete bis spät in die Nacht und roch ständig nach Essen. Außerdem weigerte er sich, auch nur einen Penny von ihr anzunehmen.

Sie zankten sich. Oft. In letzter Zeit war er immer weniger bereit, sich anständig anzuziehen und als ihr Begleiter zu fungieren. Selbst sein gutes Aussehen, sein Aktivposten, schwand, je häufiger er Überstunden machte, je reizbarer er wurde.

Das verflixte siebte Jahr? Eher der siebte Monat. Juno begann, sich zu fragen, ob sie nicht einen schrecklichen Fehler gemacht hatte.

»Es ist für die Geldgeber«, sagte Jack nun kalt. »Rein geschäftlich. Die italienischen und französischen Investoren. Wir müssen diese Party geben.« Seine Miene wurde etwas freundlicher. »Und das kannst du einfach am besten.«

Juno lächelte ebenso kühl. »Mal sehen, was ich tun kann.«

Sie hatte keinerlei Absicht, einen Abend mit fettiger Salami und faden Oliven für schmierige Köche vom Festland zu geben. Im Connaught fand ein Wohltätigkeitsball zugunsten der Krebsforschung statt. All ihre Freundinnen gingen hin, sogar ihre Cousine Diana. Die Presse würde dort sein, und Juno wollte einen Tisch mit wichtigen Londoner Persönlichkeiten zusammenstellen, nicht mit den jämmerlichen, gewöhnlichen Eintagsfliegen, denen Diana hinterherlief. Jack sollte mit ihr gehen. Sie begleiten. Zeigen, dass Juno – eine Frau, die auffiel, obwohl sie nicht so schön war wie ihre Schwester oder ihre Cousinen – vergeben war. Verheiratet sogar.

Keine der anderen drei war das, und das hatte eine Bedeutung!

Juno liebte es, ihre gesellschaftliche Prominenz herauszukehren. Vermögende Frauen wie Juno Chambers waren selten. Meistens gehörte den Männern das Geld, und sie kontrollierten die Bankkonten ihrer Frauen. Juno dagegen gab aus, was sie wollte, und sorgte dafür, dass niemand es vergaß.

»Ich bin sicher, dass du das wieder großartig machen wirst.«

Jack Darling trat hinter sie und strich ihr leicht über den Rücken. Seine Berührung hatte noch immer die Macht, Gänsehaut zu erzeugen. Juno tat sich schwer damit, sich gehenzulassen, doch im Bett mit Jack kam immer ein Moment, in dem sich das Feuer, das er entfacht hatte, nicht mehr löschen ließ und sie sich ihm ganz hingab. Und so schön es immer wieder war, so sehr verabscheute sie sich dafür, dass sie es brauchte und so wild auf ihn war, dass sie nach Sex mit ihm gierte. Es war so animalisch. Selbst wenn sie wütend war, reagierte ihr Körper auf ihn.

»Gehen wir rauf«, murmelte er.

Ins Bett. Sie hatte das Schlafzimmer eben gerade eine halbe Stunde lang aufgeräumt. Missy Hamilton, die neue Countess of Cork, kam zum Lunch, und Juno wollte ihr unbedingt ein makelloses Haus präsentieren: stilvoll eingerichtet, jede antike Uhr poliert, die Kissen von Liberty wie zufällig drapiert, die Perserteppiche frei von jeglichem Stäubchen. Sie hoffte, dass Missy sie ebenfalls zum Lunch oder vielleicht sogar zu einer Teeparty einladen würde.

Juno war immer froh, wenn die Zeit bei Onkel Clem vorbei war. Sie war angespannt in seiner Nähe, und sie ließ ihr Londoner Leben nicht gerne im Stich. Juno nahm ihren Platz in der Gesellschaft absolut ernst, und Geld gut und richtig auszugeben, das war eine echte Kunst.

Sie war keine besonders hingebungsvolle Leseratte, aber manchmal fand sie Gefallen an einem Buch von Jane Austen, in dem Frauen Gesellschaften und Partys gaben und sich um die richtige Ausstattung eines Hauses kümmerten. In ihren Augen war diese Ära die elegantere gewesen. Das Hamsterrad der heutigen Zeit war nur etwas für Menschen, die sich damit abgeben mussten. Wenn man es sich aber ersparen konnte, dachte Juno und schaute erneut zu Jack auf, dann war es nahezu undankbar, zu arbeiten. Es gab bessere, stilvollere Lebensweisen.

»Ich weiß nicht ... Meinst du, du wirst Unordnung machen?« Sie biss sich auf die Lippe.

Er grinste. »Unbedingt.«

Juno versteifte sich. Jack ließ sich gerne Zeit. Was, wenn sie nicht wieder aufräumen konnte, bevor der Besuch kam?

»Ich ... ich habe leichte Kopfschmerzen ...«, begann sie.

»Oh, das passt mir gut.« Er streckte ihr die Hand entgegen und zog sie auf die Füße. »Ich hätte da ein Gegenmittel.«

Juno schob ihn weg. »Vielleicht später.«

Er zog die Brauen hoch. »Weißt du, wir sind verheiratet, falls du es vergessen haben solltest. Ich kann es mir nirgendwo anders holen.«

Ihre Augen blitzten wütend auf. »Was soll das heißen? Ist das eine Drohung?«

»Nein. Aber hör mir trotzdem genau zu.« Jack trat ans Fenster und blickte zornig hinaus. »Ich erwarte mehr als eine kalte Frau, die nur hin und wieder ihre Pflicht erfüllt. Du warst mal scharf auf mich, Juno. Und unersättlich.« Er drehte sich zu ihr um. »Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es gefällt mir nicht. Und wenn du vorhast, dich mir gegenüber den Rest unseres Lebens so zu benehmen, dann sag es mir besser gleich. Denn das akzeptiere ich nicht.«

Juno klappte den Mund auf, um zu antworten. Wollte er sie verlassen? Er sie? Sie war doch der Hauptpreis, die reiche Ehefrau. Die ganze Zeit über hatte sie darüber nachgedacht, wie sie seine Ecken und Kanten abschleifen konnte, aber dass Jack ihr mit Scheidung drohte? Innerlich zog sich sofort alles zusammen; freiwillig gab sie nicht auf.

»Mach mir keine Szene, Jack«, sagte sie eisig.

Seine Miene verfinsterte sich, und Juno verschränkte defensiv die Arme vor der Brust.

Zum Glück klopfte es in diesem Moment an der Tür. Eine der Angestellten.

»Verzeihen Sie, Mrs Darling. Ein Telegramm.«

»Ein Telegramm!«, rief Juno aufgesetzt fröhlich. »Wie aufregend. Bringen Sie es mir, Wilkinson.«

Das Mädchen reichte ihr ein silbernes Tablett, auf dem ein brauner Umschlag lag. Juno nahm ihn und griff nach einem Brieföffner mit Perlmuttgriff, der auf einem Beistelltischchen lag.

Dann wich alle Farbe aus ihrem Gesicht.

»Mein Gott, was ist los?« Jack war an ihrer Seite und stützte sie. »Ist jemand gestorben?«

»Ach, Unfug«, fauchte sie. »Sei nicht so melodramatisch.« Sie holte tief Luft und versuchte, sich wieder zu fassen. Alle Gedanken an Soirees und Partys verschwanden augenblicklich.

»Wilkinson, packen Sie zwei Koffer für die Seychellen. Nur die besten Sachen.« Sie hielt eine Hand hoch. »Nein, lassen Sie’s. Ich mache es selbst.« Sie biss sich nervös auf die Unterlippe. »Ich muss weg. Sofort. Sagen Sie bitte alle Termine ab.«

»Wie Sie wünschen, Mrs Darling. Ich rufe zuerst Lady Cork an.«

»Nein!« War die Frau noch bei Verstand? Dachte hier überhaupt einer nach? Zorn kochte in ihr auf. »Dazu ist es zu spät. Ich werde sie empfangen müssen. Ich reise heute Nachmittag ab. Der Fahrer soll um drei Uhr vor der Tür stehen.«

»Jawohl, Ma’am.« Linda Wilkinson eilte davon. Juno sah der hübschen Angestellten düster hinterher.

»Ich fliege nicht in die Tropen«, sagte Jack. Sein Blick glitt über ihre Erscheinung, das gelbe Chanelkostüm, cremefarben abgesetzt, die dazu passenden Lederpumps von Dior, die Südseeperlen von Massot, die an ihrem Hals schimmerten. Juno wusste, dass er ihr die Kette am liebsten abgerissen hätte, und in diesem Moment hasste Juno ihn regelrecht.

»Dich hat auch niemand gefragt«, sagte sie, noch kälter als zuvor. »Onkel Clem will mich sprechen. Nur mich. Und die anderen drei.«

Jack Darling zuckte die Achseln. »Ärger im Paradies? Du bist nichts ohne das Geld, Juno Chambers. Denk dran. Wenn du was von mir willst, findest du mich im Pub.«

Schockiert sah sie ihm nach.

Kapitel 4

Der Sechzehn-Uhr-dreißig-Flug war auf keiner Tafel aufgeführt. Die vier Chambers-Frauen saßen abseits von den anderen Erste-Klasse-Passagieren an einem großen Fenster des Stansted Airports und warteten ungeduldig darauf, an Bord der Privatmaschine gehen zu können.

Das Louis-Vuitton-Gepäck war bereits verstaut. Nur Juno besaß andere Koffer, denn sie ließ sie von einem exklusiven Hersteller in Wiltshire extra anfertigen. Sie und das Zimmermädchen hatten jede Seidenbluse und jeden Rock zwischen raschelnde Bögen ungebleichten Papiers gelegt.

Nun saßen sie also in der Privatlounge, das Handgepäck zu ihren Füßen. Venus und Diana hatten sich für Prada entschieden, Athena für Gucci, und Juno hatte ein antikes Köfferchen dabei.

Keine von ihnen fühlte sich wohl.

»Er hat gesagt, es handelt sich um eine Familienangelegenheit«, sagte Diana erneut.

»Ja, aber warum dann die Heimlichtuerei? Warum ruft er nicht einfach an?«, wollte Athena wissen. Nervös rieb sie sich über die Schenkel. »So was ist doch noch nie vorgekommen.«

»Nun, wir sollten Onkel Clems Wunsch einfach entsprechen, denkt ihr nicht auch?« Juno klappte ihre Puderdose mit dem Elfenbeindeckel zu. »Es ist doch zu vulgär, deswegen in Aufregung zu geraten.«

»Komm schon, Juno, tu nicht so.« Venus hatte ihre Nägel betrachtet, sah aber jetzt verärgert auf. »Wie hastig hast du denn deine Koffer gepackt, hm? Ich wette, du hast einen genauso großen Schrecken bekommen wie wir anderen auch. Spar dir deine arrogante Art für deine braven Society-Ladys.«

Die vier jungen Frauen sahen einander wütend an.

Im Augenblick fand keine von ihnen Gefallen daran, sich mit ihren Verwandten auseinanderzusetzen, aber das ließ sich nicht ändern. Sie saßen alle im selben Boot. Vielleicht stand das Geld, das alles in ihrem Leben schmierte, auf dem Spiel, und keine von ihnen konnte sich von einer gewissen Beklemmung frei machen.

»Kommt, Kinder, lasst uns nicht streiten«, sagte Athena. »Ihr wisst doch, Onkel Clem mag das nicht.«

»Er mag auch keine Frauen, die schlecht angezogen sind«, fauchte Juno, der die äußere Erscheinung ihrer Schwester einmal mehr peinlich war. Billige schwarze Hosen und ein apricotfarbenes T-Shirt ohne Label. »Du siehst aus wie meine Haushälterin. An einem schlechten Tag.«

Athena errötete. »Ich habe mich eben hastig anziehen müssen. Alles Vernünftige war gerade in der Wäsche ...«

»Und wo hast du das her?«, fragte Diana genüsslich.

Athenas Gesichtsfarbe verdunkelte sich noch ein wenig. »Na ja, BHS lag auf dem Weg und hatte offen ...«

»Herrgott«, stieß Juno hervor. Je weiter Juno sich auf der gesellschaftlichen Leiter emporarbeitete, umso tiefer schien Athena zu sinken. Diana und Venus dagegen waren, jede in ihrem eigenen Stil, sehr gut gekleidet, wie Juno zugeben musste. Nicht im klassischen Sinn, sondern frischer, moderner. Und Juno war heilfroh, dass die beiden mit Onkel Clems Geld andere Richtungen einschlugen als sie. Mit dem Aussehen ihrer beiden Cousinen konnte sie einfach nicht konkurrieren.

Sie waren keine Zwillinge, hätten es aber sein können. Zwei schlanke, sanft gebräunte Schönheiten mit langen, glänzenden Haaren. Venus war – wie es sich für eine Schauspielerin gehörte – blond gefärbt. Ihre Augenbrauen waren gezupft, die Zähne schneeweiß, die Muskeln deutlich definiert. Verstohlen betrachtete Juno die Brüste ihrer Cousine. Sie hatte mindestens eine Cupgröße mehr als Diana, vielleicht sogar zwei. Plastische Chirurgie? Abwegig fand Juno es nicht. Wieder warf sie ihrer Schwester einen Blick zu und seufzte. Sie gaben wirklich ein interessantes Quartett ab.

Venus hatte sich sehr sexy angezogen. Reich sexy, aber gleichzeitig konventionell weiblich. Heute trug sie ein Kleid von Pucci aus gemusterter Seide, hohe Manolos aus hautfarbenem Leder – geschnürte Sandalen, die bis zur Wade hinaufreichten –, und eine glitzernde Halskette aus Pavé-Diamanten. Der Keyhole-Ausschnitt zeigte die Ansätze ihrer festen Brüste, und der schneeweiße Mantel von Joseph, den sie darüber trug, betonte die braune Haut und das Blond ihrer Haare. Die Sonnenbrille von Chanel steckte im Haar.

Diana, das It-Girl, hatte sich einen Hauch weniger offensiv gekleidet. Die Prada-Handtasche passte zu ihrem Handköfferchen, beides in rotbraunem Leder. Versace-Kleid und Jackett in cremefarbener Baumwolle. Auch hier betonte die blasse Farbe die Bräune der Haut. Ihr Haar war ebenfalls blond, aber dunkler, honig- und karamellfarben, mit buttergelben Strähnchen, die ihr Gesicht einrahmten. Ihre rotbraunen Schuhe hatten rote Sohlen: Christian Louboutin. In der Mitte der Kette aus poliertem Holz und Kieseln prangte ein großes D, dessen sattes Gold vierundzwanzig Karat verriet. Juno wusste nicht, wo sie das Schmuckstück einordnen sollte, aber es war offensichtlich hip, innovativ und sehr teuer.

Sie selbst hatte sich dezenter angezogen: Sie trug Kleid und Mantel in Muschelrosa von Robinson Valentine, unaufgeregte YSL-Pumps in Schwarz und eine kleine schwarze Kate-Spade-Handtasche. Ihr Haar war braun wie Rohrzucker, sehr damenhaft und teintschmeichelnd, und sie hatte es zu einem geflochtenen Knoten zusammengefasst. Um ihren Hals lag ihre beste Perlenkette, und im Haar steckte die übergroße Dior-Sonnenbrille. Juno war sicher, dass sie mit ihrem Äußeren auf jede Botschaftergartenparty von Rio bis Hongkong gepasst hätte.

Aber Athena. Mausbraunes Haar ohne Schnitt, nur kurz durchgebürstet. Billigklamotten. Eine Sonnenbrille von Ray Ban – du lieber Himmel. Zumindest waren ihre flachen Schuhe von Jimmy Choo und ihre Handtasche von Gucci. Doch darüber hinaus war Junos kleine Schwester alles andere als repräsentativ.

»Was immer du mit deinem Äußeren sagen willst«, begann Juno kalt, »›Onkel Clem, du bist mir wichtig‹, lautet es nicht.«

»Lass mich in Ruhe, Ju. Ich hatte keinen besonders guten Tag.« Athena verzog das Gesicht.

»Das trifft wohl auf jede von uns zu«, warf Venus ein. »Zumindest, seit das Telegramm angekommen ist.«

Alle vier seufzten einhellig.

»Es ist schrecklich, nichts zu wissen«, sprach Diana aus, was sie alle dachten.

Venus kaute an ihrer Unterlippe. »Ich wünschte nur, du hättest dir nicht etwas Weißes angezogen, Diana. Ich meine, ich bin doch schon in Weiß.«

»Na und? Dir gehört die Farbe ja nicht«, gab Diana zurück.

»Und mir ist es wirklich egal, was ihr von meiner Kleidung haltet«, meldete sich Athena zu Wort. »Onkel Clem wird sich trotzdem freuen, mich zu sehen.«

»Ach ja?«, fauchte Juno. »Er legt aber durchaus wert auf Konventionen.«

»Unsinn. Alles sexistischer Unfug.«

»Rede dir nichts ein. Ein Mann, der sich zum Essen umzieht ...« Venus schüttelte den Kopf. Ihre Stimme klang gepresst. Oh Mann, sie hätte so gerne eine Zigarette geraucht. Sie hatte im November zu rauchen aufgehört, weil die Haut davon fahl wurde, sich die Fingernägel gelb färbten und man schneller Falten bekam. Die Produzenten Hollywoods mochten keine Raucherinnen, aber, verdammt – sie hätte jetzt und hier einiges für eine Marlboro Light gegeben. Sie war wütend auf Onkel Clem, auf ihre Cousinen, auf die ganze Welt. Nikotin hätte sie beruhigt.

Das würde ein langer, langer Flug werden.

»Mrs Darling und die Damen Chambers?«

Die Stewardess in der pflaumenfarbenen und silbernen Uniform von Onkel Clems Personal verneigte sich leicht.

Juno war entzückt, dass man sie zuerst genannt hatte. Es war so typisch für Onkel Clem, dass er sich an die alten Regeln der Abfolge hielt: Verheiratete Frauen hatten Vorrang vor den Alleinstehenden. Sie dachte an Jack, der wütend aus dem Haus gestürmt war, und schauderte.

»Ja«, erwiderte sie.

»Wenn Sie bitte mitkommen wollen, meine Damen. Ihr Flugzeug wartet.«

»Danke«, sagte Diana, und alle vier Frauen erhoben sich gleichzeitig, um ihre Sonnenbrillen aufzusetzen.

Als sie mit klappernden Absätzen durch die Erste-Klasse-Lounge gingen, wandten sich die Männer nach ihnen um. Reiche Ziegen.

Verwöhnt, arrogant und umwerfend.

»Darf ich Ihnen ein Glas Champagner bringen?«

Eine andere Stewardess wartete mit dem Tablett in den Händen. Sie hatten ihre Flughöhe erreicht. London lag bereits in weiter Ferne, und das Flugzeug steuerte auf das kristallblaue Wasser des Pazifiks zu.

»Wir haben Pol Roger, Vintage Krug, Veuve Grande Dame ...«

»Ich hätte gerne einen Bellini«, sagte Venus. »Falls Sie frischen Pfirsichsaft haben.«

»Selbstverständlich, Miss Chambers.«

Schon eilte eine weitere Angestellte davon, um den Drink zu machen.

»Nur Wasser«, sagte Juno. Sie wollte nichts trinken, was vielleicht ihren Teint fahler machen würde. Da sie die Älteste der Cousinen war, gab sie sich besondere Mühe, das zu verbergen.

Diana bat um ein Glas Krug. Athena schüttelte mürrisch den Kopf. Nun, da wieder Zeit zum Nachdenken war, erlebte sie Professor Mellons Demütigung wieder und wieder.

»Ich will einen richtigen Drink. Einen Chocolate-Martini.«

Juno presste die Lippen zusammen, bis die Stewardess verschwunden war.

»Ich warne dich. Wage es ja nicht, dich zu betrinken.«

»Ach was«, gab Athena zurück. »Nur einen Drink, danach nur noch Wasser und Saft.« Sie streckte sich ausgiebig. Auch wenn sie nicht auf ihr Äußeres achtete, wusste sie sehr gut, dass sie einen großartigen Körper hatte. »Ich will sowieso schlafen. Ich bin todmüde. Aber erst brauche ich eine Massage.«