9,99 €

Mehr erfahren.

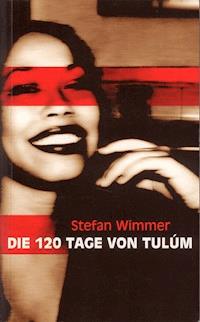

- Herausgeber: Blond Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die erste Staffel der beliebten Falkenhorst-Saga, die mit "Der König von Mexiko" fortgesetzt wird! Für den kokain-begeisterten Münchner Stipendiaten Ingo Falkenhorst ist der Weg ins Zauberland Mexiko mit allerlei Hindernissen gepflastert: Im bayerischen Tittmoning, in Montpellier und Barcelona - überall muss er zuerst gegen die zahllosen Abgesandten der Hölle siegen, bis sich sein Wunsch mit dem DAAD-Stipendium erfüllt. Und als er dann schließlich den großen Sprung in den Moloch Mexiko City schafft, gewinnen die Dinge endgültig an Rasanz. "Das unterhaltsamste, ehrlichste und komischste Stück Männerliteratur der vergangenen Jahre" - so nannte die "Süddeutsche Zeitung" den Debüt-Roman von Stefan Wimmer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Stefan Wimmer

Die 120 Tage von Tulúm

Roman

BLOND VERLAG

MÜNCHEN

In diesem Buch werden Geschichten erzählt.

Es ist den Frauen, dem Weißbier und den Höhenmetern gewidmet.

Der zu vernachlässigende Unterschied zwischen Jim Morrison und Rainhard Fendrich

»Dann müssen Sie sich erschießen, Herr Major.«

Fritz Wöss: Hunde, wollt ihr ewig leben.

Im Winter ’93/’94 durchlitten wir unser sexuelles Stalingrad. Klirrende Kälte lag über der Stadt. Schon seit Monaten war jeder Erfolg bei Frauen ausgeblieben. Die Versorgung mit Sexualpartnern hatte bereits im September begonnen, kritisch zu werden, als sehr früh Bodenfrost einsetzte. Doch mit zunehmender Kälte verschärfte sich der Engpass. Verzweifelt harrten wir in den Ruinen des Münchner Nachtlebens auf erotischen Nachschub, der Monat für Monat ausblieb. Alle Operationen, diesem Kessel zu entrinnen, missglückten: Berger scheiterte beim Sturm auf das nächstbeste Altersheim. Meindorff belagerte die Wohnung einer geistig Zurückgebliebenen, musste sich aber schwer geschlagen zurückziehen. Illmoser versuchte den Durchbruch in einem Asyl für Alkoholikerinnen und erlitt eine entscheidende Niederlage. Es war wie ein Fluch. Niemand, absolut niemand, nicht einmal Moribunde, Willenlose oder Entmündigte konnten wir ins Bett zerren. Der Mangel an Sex mergelte uns langsam aus. Ende Januar gab Berger, bleich wie ein Landser, seine persönliche Kapitulation bekannt.

So und nicht anders war die Lage, als ich Leoni an einem eiskalten Januarmorgen um neun zum ersten Mal begegnete. Ich saß in der letzten Reihe des Vorlesungssaals für Germanistik, frühstückte einen Joghurt und wartete auf den Beginn der Vorlesung. Nach und nach hatte sich der Saal mit Studenten gefüllt, da kam sie zur Tür herein, in einer ausgewaschenen Jeans, Winterstiefeln mit hohem Schaft und einem eleganten Seidenhemd. Ich verschluckte fast meinen Löffel, so gut sah dieses Mädchen aus: Sie hatte lange strohblonde Haare, einen Hauch von nervösem Wangenrot und Augen, die so blau wie Pelikan-Tinte waren. Unter den geschlechtslosen Intelligenzbestien des Seminars stach sie heraus wie eine Gazelle unter Warzenschweinen. Sie ließ ihren Blick über die Studenten wandern, dann steuerte sie auf den Platz neben mir zu. Mühsam hustete ich den Joghurtlöffel wieder in meine Hand.

»Isch nebe dir no a Plätzle frei?«, fragte sie.

Herr im Himmel! Selbst dieser Dialekt klang aus ihrem Mund nach Engelszungen. Ich nickte, und sie glitt auf den Stuhl. Die Professorin betrat den Saal, marschierte zur Tafel und begann die Vorlesung zu halten, doch das alles war Hintergrund, war weit, weit weg. Denn das Mädchen fischte eine Nivea-Creme-Dose aus ihrer Schultasche, schob das Silberpapier beiseite und tunkte ihre schlanken, langen Finger in die weiße Masse. Ich sah mit an, wie sie die Creme langsam in ihren Händen verschmierte, wie sie jeden Finger wie eine Zitze knetete, jede Kuppe und jede Spalte bestrich und rieb, bis alles vor Fett glänzte. Schließlich fing sie meinen delirierenden Blick auf.

»Meine Finger brauche des«, lächelte sie. »Weischt, i schbiel nämlich Geige. I bin di Leoni, wie heischt du?«

Bisher hatte ich dieses Uniseminar so gut wie nie besucht, meistens hockte ich mit Berger im Schellingsalon und trank Maximatoren, aber im selben Augenblick, in dem Leoni ihre Handpflege beendet hatte und mit einem goldenen Füller die Vorlesung kalligraphisch mitzuschreiben begann, schwor ich, keine einzige Sekunde mehr in diesem Semester zu fehlen.

Die folgenden Tage kreisten meine Gedanken immer wieder um ihre glatten, sorgsam gefetteten Finger: Wie gelenkig mussten sie sein vom ständigen, harten Geigentraining! Wie geübt von den rasenden Passagen der Capricen Paganinis, vom Hummelflug Rimski-Korsakows oder Novaceks Perpetuum Mobile! Und welche Wunder würden sie erst in anderen Einsatzbereichen bewirken!

Bei der nächsten Vorlesung stand ich schon früh am Morgen auf dem Plan und besetzte die zwei hinteren Eckplätze. Nach und nach strömten die Mitstudenten herein, und ich hatte alle Hände voll zu tun, den leeren Stuhl neben mir freizuhalten. Leoni kam, setzte sich ganz selbstverständlich neben mich und zauberte ihre Nivea-Dose aus der Schultasche. Bevor das Seminar begann, musste ich meine Chance nützen.

»Lass uns später einen Kaffee trinken«, flüsterte ich. Sie nickte und setzte zu einer Fingermassage an, die noch länger und intensiver als in der Woche zuvor war. Den Kopf in die Hände vergraben versuchte ich, mich auf die Pult-Inschrift »Mit Kant, Spinoza, Schopenhauer / sehen wir die Welt genauer« zu konzentrieren, schaffte es aber logischerweise nicht.

In der Mittagspause saßen wir auf dem Sofa des Tresznjewski. Leoni sprudelte Geschichten von ihrem bisherigen Leben heraus, die wirklich spaßig waren. Sie konnte so laut lachen, dass ihr ihre blonden Strähnen übers Gesicht fielen, und ich lachte mit, was sich freilich bald ändern sollte. Leoni kam aus Ravensburg, der Stadt der Gesellschaftsspiele, wo ihr Vater eine Klinik für plastische Chirurgie besaß. Nach dem Abitur in Salem war sie nach München gezogen, um Literaturwissenschaft zu studieren. Sehr weit schien sie ihr Wissensdurst jedoch nicht getragen zu haben, denn nach den wenigen Aussagen, die sie über ihr Studium machte, kamen mir Zweifel, ob sie Meister Eckhart von Günter Grass unterscheiden konnte. Freilich hatten bei Leonis finanziellem Hintergrund Glanzdiplome ohnehin kaum Bedeutung. Ihre beiden Schwestern waren bereits mit standesgemäßen, schwerreichen Partien in der Schweiz unter die Haube gebracht worden, aber Leoni wollte sich »erschd emal an der Uni austobe, weil zu e Heirat bleibt alleweil no gnug Zeid.«

»Wennsch willsch, könne mer die nächsten Tage emmal ausgehe!«, sagte sie und kramte ihre Visitenkarte aus der Handtasche. Mit der Karte fiel ein Foto auf den Tisch. Zuerst konnte ich nur ein Pärchen in tropischer Vegetation erkennen.

»Des isch da Äl«, sagte Leoni. »Da habbe mir Urlaub gmacht auf Tdschamaiga.«

Mein Blick wanderte hoch.

»Der Äl? Wer ist denn der Äl?«

»Da Äl isch mei Freund.«

Sie reichte mir das Foto feierlich wie eine Hostie. Ich besah es mir: Es zeigte einen Mann Ende Dreißig, der mit Leoni an einem Palmenstrand aufgenommen war. Leoni trug einen Bikini und winkte aufgekratzt in die Kamera. Der Mann neben ihr machte dagegen den Eindruck, als werde er seit Jahren mit schweren Tranquilizern behandelt. Seine Augen waren apathisch und ausgebrannt, seine Lippen verkniffen. Er hatte eine so fahle Ausstrahlung, dass um ihn selbst das tropische Grün verblasste. Das eigentlich farbenstrotzende Foto wirkte durch seine Gegenwart vergilbt. Sollte der Mann auf dem Foto das einzige Hindernis sein, das sich zwischen mich und Leoni stellte, war mir der Sieg gewiss. Einen Mann wie Äl würde ich von meiner Handfläche bis zum Horizont blasen. Ich gab Leoni das Foto zurück, lächelte und bezahlte unsere Getränke.

Doch alles entwickelte sich ganz anders. Nach mehreren Treffen war ich meinem Ziel, ihrer habhaft zu werden, um keinen Schritt nähergekommen. Dabei zeigte die Beziehung zwischen Äl und Leoni, die nun schon acht Jahre dauerte, größte Erschlaffungserscheinungen. Leoni gab offen zu, dass die goldenen Tage mit Äl – sollte es solche überhaupt gegeben haben – längst in der Vergangenheit lagen. Die beiden sahen sich nur noch am Wochenende, dazwischen war Äl in seine Arbeit verbuddelt. Sexuelle Kontakte gab es praktisch keine mehr.

»Woisch, wemmer so lang und so eng zusamme isch wie mir, an schbield Sex nur noch e ganz undergeoddnede Rolle«, erklärte sie mir. Aber es war klar, dass es sie kränkte, wie Äl ihren Körper mit Missachtung strafte. Leonis ganzer Sex verpuffte ungenützt in ihrem Münchner Appartement, was eine grässlichere Verschwendung als alle Butterberge und Milchseen darstellte. Ich grübelte, was wohl der Kitt war, der ihre Beziehung zusammenhielt.

Informationen über meinen Rivalen ließen sich leicht einholen. Leoni gab bereitwillig über sein Wesen und Wirken Auskunft. Äl kam aus derselben württembergischen Kleinstadt wie Leoni. Mangels anderer Neigungen und Interessen war er früh in die Computerbranche gelangt und dort zu sehr viel Geld gekommen. Äl residierte in einer rustikalen Villa an den Hängen des Bodensees. Ich hingegen hauste in einem 20-Quadratmeter-Appartement in Schwabing, in dem gerade einmal Platz war für ein überlebensgroßes Marx-Poster, die Lenin-Gesamtausgabe des maroden Dietz-Verlags, einen Futon, einen Plattenstapel, in dem die Doors an oberster Stelle lagen und, last but not least, einen Fernseher mit Videorecorder, der die meiste Zeit eine Kassette namens Blutjunge Mädchen im Anal-Internat beherbergte. Äl fuhr gewöhnlich mit einem Flitzer aus seinem Fuhrpark vor. Ich trug zwar romantische Motorradfransenjacken, bewegte mich aber stets mit den öffentlichen Transportmitteln voran. Äl vermehrte sein Vermögen am Kapitalmarkt. Ich dagegen wartete auf die Weltrevolution, die nach meinen Berechnungen in spätestens drei Semestern über Deutschland hereinbrechen musste.

Nachdem ich Äls Vorsprung auf diesen Gebieten erkannt hatte, stellte ich mich auf einen längeren Eroberungszug ein. Ich tüftelte dabei folgende Strategie aus: In einem ersten Schritt bot ich mich als Leonis Escort-Mann an. Von dieser Schanze aus plante ich, in ihr Gefühlsleben einzudringen und dort Äls Regiment in einem nächtlichen Handstreich zu Fall bringen.

Zu Leonis bevorzugten Vergnügungen zählte das Kino.

»Da Äl isch kei Kinogänger«, sagte sie, »der interessiert sie nur fürs Gschäfd.«

Doch auch Leoni war nicht gerade eine Spezialistin der Filmkunst. Ihr Lieblingsfilm hieß Dirty Dancing, knapp gefolgt von Jenseits von Afrika und The Deep Blue. Als ich sie in Lubitschs Ninoshka einlud, meinte sie: »Den kenn i, der isch guad! Des isch der Film mit der französischen Killer-Agendin.« Ein anderes Mal schlug ich vor, in Abel Ferraras Bad Lieutenant zu gehen, und ein paar Tage darauf drängte sie mich: »Wann gehe mer jedsch endlich in den Film Böser Leutnant?« Einen Film namens Böser Leutnant kannte ich nicht, ich nahm aber an, dass in ihm Ernst Jünger oder Karl Carstens die Hauptrolle spielte. Ein andermal schauten wir uns Sein oder Nichtsein an (ich verkniff mir die Bemerkung, dass nicht Shakespeare der Regisseur war), und in der Mitte des Films flüsterte sie mir zu, dass es ja »wirklich kaum zu glaube« sei, dass »solche Filme im Dridde Reich damals habbe gedreht werde dürfe.« Natürlich war sie von all diesen Filmen enttäuscht, so dass wir bald wieder zu den Apnoetauchern, den Schmutztänzern und den syphilitischen Kolonialherrinnen zurückkehrten. Wie dem auch sei: Wenn mir von Luzifer als Gegenleistung eine Liebesnacht mit Leoni versprochen worden wäre, hätte ich sie, ohne mit der Wimper zu zucken, vor der Weltöffentlichkeit zur größten Cineastin des Jahrhunderts erklärt.

Ein weiteres Steckenpferd von Leoni waren Discos, in denen Drum’n’Bass – in ihren Worten »Drammen Bess« – gespielt wurde. Auch diesen Bereich lotete ich mit ihr aus.

»Lass uns doch heut in die Muffathalle abzappeln gehe, da spielet se Drammen Bess«, schlug sie mir alle paar Tage vor. Denn Äl ging nicht nur ungern ins Kino, er mochte auch keine »Drammen Bess«-Discos. In diesem Punkt wenigstens überschnitten sich unsere Ansichten, wenngleich aus verschiedenen Motiven: Äl war, wie Leoni mir erzählte, ein eingefleischter Austria-Rock-Fan. Neben Ambrosverehrte er vor allem Rainhard Fendrich, dessen Platte Nix is Fix ihm als die ausgereifteste galt. Nun – so malte ich mir aus – war eine Disco natürlich viel geeigneter als ein Kino, um bei Leoni ans Ziel zu gelangen. Bloß leider vertrug Leoni keinen Alkohol. Daraus leitete sie den – meinen Plänen hinderlichen – Vorsatz ab, erst gar keinen zu trinken. Wenn ich sie dazu überreden konnte, statt einer Apfelschorle einen Longdrink zu bestellen, war sie schon nach wenigen Schlucken angetrunken.

»Jetz hanni i langsam scho an Pfiff!«, sagte sie dann und drehte ihren Finger an der Stirn, als ob es dort bei ihr pfiff. In diesem Zustand fing sie an, mir beim Reden über die Hand zu streicheln. Doch jedesmal schaffte sie es, nach Hause zu gehen, wenn sie den sogenannten Pfiff hatte.

»I muss allmählich wirklich langsam heim«, sagte sie, »da Äl wollt späda no anrufe.«

Also begleitete ich sie nach oben auf den Parkplatz zu ihrem Auto, vor dem wir eine Weile herumstanden und alle möglichen Übersprungshandlungen begingen, bevor sie die Autoschlüssel zückte. Ein paarmal schlug ich natürlich vor, noch auf einen Drink zu mir zu fahren, aber Äl war immer der Stärkere. Nach Leonis Heimfahrt ging ich in die nächste Bar, zischte irgendwelche Verwünschungen und trank, bis es auch bei mir pfiff.

Ich traf mich mit Berger zur Krisensitzung im Schellingsalon. Nachdem ich ihm die Lage geschildert hatte, herrschte Stille. Berger sah mich ernst und feierlich an.

»Du hast dich also wirklich in diese Frau verliebt?«

»Es scheint so.«

»Und was erhoffst du dir von der ganzen Sache?«

»Na, was wohl! Gegenliebe natürlich.«

»Dann musst du den Stecher wegkurbeln.«

»Schon klar, bloß wie?«

»Legt sie Wert auf materielle Zuwendung?«

»›Geschenke sin für mi der lebendigschde Beweis für e Zuneigung‹ – wortwörtliches Zitat von ihr, als ich sie auf eine neue Glitzerkette angesprochen habe, die ihr Äl gekauft hatte. Auch ich hab ihr letztens Gold geschenkt, bin damit aber nicht weitergekommen.«

Berger starrte mich an.

»Du hast ihr GOLD geschenkt?«

»Naja, nicht wirklich«, musste ich eingestehen. »Nur den Katalog Das Gold der Skythen, nachdem wir uns die Ausstellung in der Glyptothek angesehen haben. Das hat sie aber nicht überzeugt.«

Berger schüttelte den Kopf.

»Bei Frauen, die nicht ganz richtig unterm Hut sind, musst du die Profilermethode anwenden. Du musst dich in sie wie in einen kranken Serienmörder hineinversetzen. Nach allem, was du erzählst, ist dieser Äl lieblos, lasch und grenzenlos langweilig im Bett. Das ist die Schwachstelle dieser Beziehung. An dieser Achse musst du ansetzen, dort musst du weiter ausschachten, bis das ganze Gebäude zusammenbricht. Was will die Frau? Nach was lechzt sie?«

»Nach sexueller Befreiung, glaube ich. So richtig hergenommen will sie werden. Unterbewusst auf jeden Fall.«

»Also probier’s ein letztes Mal, sie sexuell zu befreien. Wenn’s dann nicht klappt, vergiss den ganzen Wahnsinn.«

Ich musste Berger recht geben.

Eine Woche später rief mich Leoni an.

»Bischt du dahemm? Kann i vorbeikomme? I hab mi vor zwei Tage vom Äl getrennt.«

Bevor diese sensationelle Neuigkeit mein Hirn in Aufruhr versetzte, hatte ich es mir gerade auf meinem Bett bequem gemacht, in der Aussicht auf einen ereignislosen, vertanen Montagabend. Ich war gerade am Überlegen gewesen, ob ich nochmals Lenins Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück rekapitulieren, mir einen Joint rollen oder mich durch Tastendruck auf den Videorecorder direkt ins Anal-Internat katapultieren sollte. Doch jetzt, nach Leonis Anruf, war eine völlig neue Situation gegeben. Blitzschnell fegte ich die Lenin-Gesamtausgabe aus dem Bücherbord und hängte Marx’ Poster ab. Ich stopfte die herumliegenden Marihuanabüschel in eine Teedose und verstaute das Video des geliebten Anal-Internats in einer Geheimschublade. Danach packte ich einen Schwamm, wusch mein dreckiges Geschirr mit ebenso vielen Händen wie die Göttin Kali sauber und bezog das Bett neu. Dann ließ ich die Nacktfotos meiner Exfreundin Babsi verschwinden, die ich ein Jahr zuvor im Liebesrausch geschossen hatte und die in bestimmten Abständen aus dem ganzen Meer von Zetteln, Büchern und Zigarettenschachteln in meinem Zimmer an die Oberfläche gespült wurden, wo ich sie mit Leidensmiene anzustarren pflegte, nicht weil Babsi es wert gewesen wäre, sondern weil ich seither mit keiner Frau mehr sexuellen Kontakt gehabt hatte. Schließlich polierte ich mit Meister-Proper-Muskeln die Klobrille auf Hochglanz, stellte den Anrufbeantworter auf stumm, falls Berger und Konsorten irgendwelche kompromittierenden Geschichten aufs Band posaunen sollten, federte mich mit einem Kung-Fu-Sprung von der Wand ab und schlüpfte während eines Rückwärtssaltos in ein neues Paar Jeans und ein frisches Hemd, steckte mir dann eine Zigarette an und wartete auf das Signal der Klingel, die jeden Augenblick von Leonis frisch eingecremten Fingern befummelt werden musste. Es klingelte, und ich drückte den Öffner.

»Groß isch dei Wohnung ja grad ned«, war ihr Kommentar, als sie mein Appartement betrat.

Sie zog ihren Anorak aus, unter dem sie einen blauen Overall mit allen möglichen sinnlosen, aber verführerischen Reißverschlüssen trug. Die wenigen Tage, seit die Beziehung in die Brüche gegangen war, schienen Leoni emotional völlig ausgehungert zu haben, denn ihre Augen lechzten nach Zuwendung. Ich führte sie durchs Zimmer auf die einzige Sitzgelegenheit zu – das duftende, frischbezogene Bett. Sie setzte sich und wischte fahrig ihre Haarsträhnen aus dem Gesicht.

»Gestern habbi die ganze Nacht ned schlafe könne«, seufzte sie.

»Das liegt sicher an der Trennung«, sagte ich. »Trink erst mal was und beruhig dich.«

Ich zog eine Flasche Prosecco aus dem Kühlschrank, machte sie auf und goss uns ein. Leoni nippte an ihrem Glas.

»Mir han am Samschdag e ganz e schlimme Auseinandersetzung ghabbd und daraufhin beschlosse, Abstand voneinander zum gewinne. Also bin i geschdern zum erschde Mal ins Bett gange, ohne mit’m Äl zu telefoniere. Und dann hab i glei den furchtbarschde Albtraum meines Lebens ghabt. Du kennschd di doch aus mit Psychologie. Vielleichd kannsch du mir erkläre, was der Traum bedeuded.«

Ich machte das verständnisvolle Gesicht eines Wiener Therapeuten.

»I bin in dem Traum durch die Straß von einer fremde Stadt gange, und i han gwusst, da isch a Haus, da habbe sich Kinderschänder verschanzd. Die Kinderschänder wared hinter di Vorhäng am Fenschder verschdeggd und henn auf mi gwart. Die wared auf der Jagd nacherem Opfer. Und die habbe au ned deutsch gsproche, sondern serbisch, und wared alle verschleierd wie Muslime.«

»Muslime, die serbisch sprachen?«, fragte ich skeptisch.

»Ja, und in der Straß war au so a ganz lange Häuserfrond, die war irgendwie scho ganz verfalle. Dort stande no mehr Kinderschänder, und die ware ned verschleierd, sondern alle maskierd. Weisch, so mit Motorradmaschke. Und auf die Mauern wared so Losungen und Sterne draufgschmierd! Desch war e ganz e unheimliche Straß, und all die gfährliche Mensche wared hinder mir her.«

»Hatte die Straße einen Namen?«, hakte ich nach. »Hieß sie vielleicht Hafenstraße?«

»Desch kann sei. Was kann denn der Traum bedeute?«

Anstatt ihr zu raten, weniger Sensationspresse zu lesen, versuchte ich, diesen gequirlten Unfug zu meinen Gunsten umzubiegen.

»Der Traum ist ziemlich komplex. Die fremde Stadt und die unheimlichen Masken bedeuten wahrscheinlich, dass etwas Neues auf dich wartet, vor dem du noch Angst hast. Dieses Neue ist ganz klar sexuell konnotiert. Die Losungen an der Wand und die Ausrufezeichen bedeuten, dass in deinem Unbewussten freilich gerade etwas danach schreit, Grenzen zu durchstoßen.«

»Moinsch?«, flüsterte sie. »I find des toll, dass du soviel weischd.«

Ich beugte mich vor und griff die Proseccoflasche. Leoni hielt mir ihr Glas hin.

»Der isch guad, der Prosecco. Jedsch fühl i mi scho viel besser. Wennsch mir weida einschenkst, hanni i bald an Pfiff.«

Ich schenkte weiter ein.

»Eigentlich müsstest du doch erleichtert sein, dass die Sache mit Äl beendet ist«, sagte ich. »Die ganzen letzten Monate hast du gemeint, dass aus eurer Beziehung seit langem die Luft raus ist.«

Leoni starrte mich an wie einen Frevler, der gerade Gott gelästert hatte.

»Äl und ich, mir wared a Einheit! Mir hadde e Beziehung, in der mer sich jeden Tag neu gsucht und gfunde hat! Und jetzt fühl i mi, als ob i was ganz was Wichtigs verlore hab!«

Ich blickte tief in ihre Augen und fragte mich, ob diese Nibelungentreue zu Äl nicht auch etwas Rührendes hatte. Bevor ich zu einer selbstredend negativen Antwort kam, griff Leoni nach meinem Hals: Sie zog meinen sternförmigen Talisman aus dem T-Shirt, den ich vor Jahren ein paar heruntergekommenen Hippieschmuck-Herstellern in Mexiko abgekauft hatte, die das Geld wahrscheinlich schnurstracks zum nächsten Dealer brachten. Sie streichelte den Anhänger und befühlte seine Form und Beschaffenheit. Mit dem Lederband zog sie mich dabei langsam, fast unmerklich zu ihrem Gesicht hin.

»Der schaud ja läässig aus«, murmelte sie. »Haschd den in Mexiko gkauft?«

Ich nickte, während mir der Nivea-Duft ihrer Finger in die Nase stieg.

»Isch des Silber?«

»Ich glaub nicht.«

»Den habbe sicher die Inka-Schamane im Dschungel gmacht.«

Wie Inka-Schamanen hatten die Hersteller zwar weniger ausgesehen, aber ich nickte wieder.

»Was hat denn der Anhänger für a Bedeudung? Der ist doch sicher sehr magisch.«

Ja, dachte ich, er birgt eine ungeheuer mächtige Kraft in sich: eine Kraft, die es seinem Träger ermöglicht, stundenlang allergrößtem Unsinn zuzuhören und trotzdem eine Erektion aufrechtzuerhalten.

»Sehr magisch ist er, natürlich.«

Sie hatte nun den Anhänger mitsamt meinem Kopf bis auf wenige Zentimeter zu sich hergezogen. Ich verlor die Balance und kippte ihr zum Kuss entgegen. Blitzschnell ließ sie den Anhänger los, tat einen Satz zurück und strich sich hastig die Falten ihres Overalls glatt. Verlegene Stille herrschte. Ich rappelte mich auf und holte aus dem Kühlschrank die nächste Flasche.

»Magsch ned a weng Musik mache?«, fragte sie. »Haschd Drammen Bess da?«

»Leider nicht. Aber ich spiel dir was Besseres vor.«

Ich griff nach der Platte, die mir damals die Illusion von einer Welt gab, in der kinderschändende, anarchochaotische Muslim-Serben noch nicht unsere Träume beherrschten – The Doors: When the Music’s Over. Ich hoffte, dass bei diesem Lied ein Ruck durch Leoni gehen würde, der die Erinnerung an Äl ein für allemal verschüttete.

»Hör zu! Ein irrsinniges Lied.«

Ich ließ den Tonarm auf die Rille gleiten. Die Orgel begann, Leoni lauschte. Die Gitarre setzte ein, und Jim Morrison gab frenetische Schreie von sich. Ich schenkte unsere Gläser wieder voll, Leonis Gesicht glühte bereits. Es war nur noch eine Frage von Sekunden, dass wir mit einem atomaren Knall unter ungeheurer Hitzestrahlung auf meinem Bett verschmolzen. »When the music’s over, / Turn out the lights...«,jaulte Jim. Leoni öffnete ihre Beine. Die Umrisse ihrer Vagina wölbten den Overall und schienen fast mitzuflüstern: »Very near yet, very soft, very clear...« Dann ein leiser Beckenschlag, und der verstorbene Herr Morrison begann seine Volksrede zum Lobpreis des Hedonismus, bis er schloss:

»We want the world, and we want it now...«

(Pause, Zwischenfrage)

»...Now?«

(Pause, infernalisches, himmelstürmendes Gebrüll)

»Nnnnnnnooooooowwwwwww!«

»Und?«, fragte ich halb ohnmächtig vor Begeisterung. »Wie findest du diesen Text?«

»Welchen Dexd?«

»Na, dieses ›Wir wollen die Welt / und wir wollen sie jetzt!‹«

»Sooo, jaaa«, zögerte Leoni. »Desch erinnert mi an a Lied vom Rainhard Fendrich. Des heischt Der Raddenfänger. Da singt der Fendrich am Schluss au so warnend und irgendwie ganz ergreifend: ›Wolle wir ihm denn wirklich alle folge?‹«

Wie mit dem Elektroschocker berührt prustete ich den Prosecco sternförmig gegen die weiße Wand, an der vorher Marx gehangen hatte. Leoni lächelte kreuzbrav. Im selben Augenblick, als ich mich gerade mit den Bewohnern von Hameln in die Weser stürzen wollte, ratterte Leonis Handy los. Sie sprang auf und wühlte es aus ihrer Handtasche.

»Ja, i bin’s... natürlich... sofort, wennd magschd... gar koi Problem... find i au... mir geht’s genauso... des seh i au so... bischd du in Münche...? ...dann lass uns doch glei treffe... i kann ja au no was koche, wennsch’d Hunger haschd...«

Mit seligem Gesicht legte sie auf. Ich musste nicht lange raten, wer der Anrufer war.

»Da Äl hat gmeint, er möcht mi unbedingt sehe. I muss los. Echt schad, dass des jetz so dazwischekommt, aber i glaub, wir sin halt doch füreinander beschdimmd.«

Als ich die Wohnungstür hinter Leoni schloss, atmete ich auf. Ich hatte den Schlussvorhang einer viel zu langen, mäßig lustigen Komödie fallen hören. Sorgfältig räumte ich Lenins Werke Band für Band wieder ins Regal und hängte Marx’ Konterfei an die Wand. Sein Blick war optimistisch, aber auch auf Horizonte gerichtet, die ich nicht sehen konnte. Dann fischte ich das Graspäckchen aus der Teedose und drehte mir einen generös ausstaffierten Joint. Ich ließ mich aufs Bett fallen. Ruhe durchflutete mich. Jetzt fehlte nur mehr ein letztes Element, um den üblichen Zustand meiner Wohnung naturgetreu wiederherzustellen: Ich kramte aus der Schublade die Blutjungen Mädchen im Anal-Internat hervor und ließ die Kassette in den Videorecorder gleiten. Das Tableau war nun komplett. Langsam näherte sich mein Finger der Play-Taste.

Torka Le Tigre

»Die Hölle – das sind die anderen Mesopotamier.«

Torka Le Tigre

»Das Fun-Beisl« stand auf dem Wappen, das über der Holztür in der Dämmerung schaukelte. Es war Hochsommer, ein schwüler, von Heustaub verseuchter Augustabend. Ich lüpfte mein T-Shirt und rieb mir den Schweiß vom Körper. Eine halbe Stunde lang war ich durch die brütend heißen Gassen geirrt, um dieses Wappen zu finden. Ein paar Jugendliche hatten mir das Fun-Beisl als die Bar empfohlen, die hier am längsten geöffnet war. Und tatsächlich versicherte die Getränkekarte in der Glasbox: »Bis 4 Uhr früh samma täglich für Sie do.« Das war eine frohe Botschaft.

Ich stemmte die Holztür mit den Butzenscheiben auf und trat ein. Ein paar Stufen führten nach unten in ein Gewölbe, das eine angenehm kühle Luft verströmte. Es dauerte eine Weile, bis sich meine Augen an das Schummerlicht gewöhnt hatten. Im Halbdunkel stand ein Tresen, hinter dem ein junger Barkeeper mit freundlicher, energischer Miene Gläser trocknete. In das Gewölbe eingelassen waren mehrere rustikale Sitznischen, in denen niemand saß. Offenbar war ich der erste Gast. Doch das störte mich nicht. Auch ohne Gäste machte das Fun-Beisl einen gemütlichen Eindruck. Seine Höhlenform erinnerte an einen Uterus, in dem die Totalversorgung mit alkoholischer Nährlösung und Wärme garantiert war. Ich beschloss, die Tresenmitte zu besetzen und darauf zu warten, dass das Fun-Beisl sich füllte. Der Barmann stellte ein Weißbier und einen Whiskey vor mich hin, im Spiegel vor der Barwand prostete ich mir zu. Ich hatte den Tag überstanden.

Um neun Uhr morgens war ich in diesem Städtchen angekommen, das ich niemals wieder zu betreten gewünscht hatte. Meine Eltern verbrachten hier ihre Sommerurlaube, und auch dieses Jahr hatten sie mich mit Telefonaten und Postkarten bombardiert, um mir einen gemeinsamen Wandertag schmackhaft zu machen. »Durch grüne Auen«, so lauteten ihre Postkartengrüße, untermischt mit düsteren Drohungen, »marschieren wir auf Bauernwegen zu malerischen Dörfern, während du in Münchens Kaschemmen deinen Lastern frönst. Betrachte es als deine Pflicht, uns dieses Jahr Gesellschaft zu leisten! Wir sind nicht mehr gewillt, deine Ausflüchte zu dulden! Hier wirst du einsehen, wie irrig dein bisheriges Leben...«Fünfzehn Jahre lang hatte ich mich standhaft geweigert, sie in ihrer Sommerfrische zu besuchen. Diesmal hatte ich nachgegeben, mich frühmorgens aus dem Bett gequält und am Münchner Hauptbahnhof ein Ticket gelöst. Zwei Stunden später nahmen mich meine Eltern am Bahnsteig in Empfang, ihre gefederten Wanderstöcke wie Waffen in der Faust. Noch während die Lautsprecher »weitere Regionalzüge nach Tittmoning, Tüssling und Petting« ankündigten, trieben mich meine Eltern bereits den vielgerühmten Bauernwegen entgegen, auf denen eine Hitze lastete, die selbst eine Kragenechse gelähmt hätte. Doch meine Eltern marschierten unermüdlich weiter, schwangen die Stöcke und machten nur Halt, um auf die Felsmassive ringsum zu deuten.

»Der Predigtstuhl!«, flüsterten sie dann.

»Die Loferer Steinberge!«

»Die Alte Hexe!«

Mit blaurotem, schweißverschmiertem Kopf starrte ich zu den Panoramapunkten und stellte mir wie eh und je die Frage, was ich in dieser Gegend verloren hatte. Wegkreuze und Kreuzwege, Glockentürme und Glockenröcke, Eichen und Blindschleichen, Almen und Psalmen... Meiner bescheidenen Meinung nach war dieser Landstrich schon seit Jahrtausenden so leblos, starr und tot wie das Innere einer Schüttelkugel. Von all den Urlaubswochen, die ich als Kind mit meinen Eltern hier verbracht hatte, erinnerte ich mich nur an eine einzige Sache: Eine Comic-Heft-Reihe namens Torka Le Tigre, die am Bahnhofskiosk verkauft wurde. Torka Le Tigre war ein mesopotamischer Superheld, der in den Ruinen Babylons über Ehre und Gerechtigkeit wachte. Torka kämpfte gegen wahnsinnige Tyrannen, blutrünstige Söldnerbanden und skrupellose Steuereintreiber, und mir war noch gut die Geschichte im Gedächtnis, in der er eine Rotte sadistischer Wegelagerer auslöschte, die mit ihren Opfern an einem Holztisch Armdrücken spielten, auf dem Skorpione festgebunden waren. Das antike Babylon war eine gefährliche, kranke Welt, und Torka Le Tigre verkörperte genau die Mischung aus Abenteuerlust und Verwegenheit, die man als Großstadtkind liebte. Wie sollten Kurkonzerte und Minigolfplätze mit der Welt von Torka Le Tigre mithalten können? Was sollten die Mozartkugeln und Thermalbäder dieses Alpendorfs einem Zehnjährigen bieten, der nach Krieg, Ausschweifung und mörderischem Remmidemmi lechzte? In Münchens Hinterhöfen und Freizeitheimen ließ sich Torkas Welt mit Händen greifen, doch hier, zwischen Trachtenumzügen, Kälberprämierungen und Lüftlmalereien, suchte man diesen Kitzel vergebens.

Freilich war das alles schon lange, sehr lange her. Die Sehnsucht nach dem barbarischen Mesopotamien, wo Torka die Schurken auf Viehpflöcken pfählte, hatte sich bei mir nach und nach gelegt. In meinem Alter war man froh, die Pflicht gegenüber seinen Eltern abgeleistet zu haben und einen Tag wie den heutigen mit ein paar Gläschen im Fun-Beisl zu beschließen. Ich bestellte daher nochmals ein Weißbier mit Whiskey. Die Ruhe im Fun-Beisl war hypnotisch. Sie passte zum langsamen Fluss des Alters und zum stoischen Einverständnis mit einer ereignislosen Welt. Die Neon-Bierreklame flirrte vor sich hin, der Barmann trocknete Gläser und drehte von Zeit zu Zeit die Musikkassette um, die Marillion- und Scorpions-Songs spielte.

Plötzlich schreckte mich ein lauter Knall vom Hocker. Die Eingangstür flog auf, und ein Johlen und Grunzen dröhnte durch das Gewölbe. Ich wandte den Kopf. Die Lärmquelle waren zwei Fleischberge in nietenbeschlagener Jeansmontur, die die Stufen des Fun-Beisls hinabtrampelten. Der Größere hatte lange, feingegelte Dauerwellen, und seine goldene Gürtelschnalle formte den Schriftzug FANATIC. Sein Begleiter war dick und hatte einen speckigen Topfschnitt, wie er im Spätmittelalter sehr verbreitet war. In ihrer Mitte – umschlungen und eingekeilt von beiden – wankte eine Blondine, die eine knallenge schwarze Lederhose und eine lederne Motorradweste trug. Auch wenn die Ledermontur gewisse Erinnerungen an Heavy-Metal-Königinnen wach werden ließ, hatte ihr Gesicht doch mehr von Freddy Krüger als von Doro Pesch. Alle drei Gäste gingen ärmellos, und auf ihren Armen waren fletschende Monstren aller Art tätowiert.

Die Walze ihrer drei Körper rollte auf mich zu und prallte gegen den Tresen. Kurz bevor wir kollidieren konnten, sprang ich zur Seite. Die Blonde öffnete die Weste und hievte ihre Brüste auf die Theke, die Dauerwellenmähne bestellte Schnäpse und Biere, und der Mann mit dem Topfschnitt krönte die Bestellung mit einem Rülpser. Dann wandten alle drei ihre Köpfe und starrten mich an. Ich ließ von weiteren Beobachtungen ab und vertiefte mich in meine Getränke.

Die drei nahmen den Gesprächsfaden wieder auf, den sie beim Eintritt unterbrochen hatten. Man musste kein Richtmikrophon besitzen, um sie zu belauschen. Sie sprachen in einer Lautstärke, die sonst nur Gehörlosen erlaubt war. Zumindest die Blonde und der Dauerwellenmann. Der mit dem Topfschnitt beschränkte sich darauf, entschlossen zu allem zu nicken, was der Dauerwellenmann sagte.

»Da Ralf hot di behandelt wia an Hund...«, knurrte der Dauerwellenmann.

»Des konnst du goned beurteilen«, unterbrach ihn die Blonde, »du kennst an Ralfi ja goned gscheid.«

»...und du host da des gfallen lassen – die ganzen letzten zwoa Johr!«

»Mei, es war halt sonst immer so schee mim Ralfi!«

»I hobs da glei gsogt: Irgendwann loaßt der di sitzn!«

»Er hod mi goned sitzn lassen. Gestern aufd Nacht war er eh wieder bei mir.«

»Die Drecksau!«

»Sog nix gegen an Ralfi! Mitm Ralfi konnst du goned mithoitn. Der is a ganz a andere Liga wia du.«

Ich versuchte, mir diese ganz andere Liga vorzustellen, musste aber fröstelnd aufgeben. Der Dauerwellenmann sprang vom Barhocker auf.

»I sog da wos: Wenn di jemand so behandelt, dann... dann... batsch i den um!«

Die Blonde verzog ihr Gesicht, als habe sie daran sehr große Zweifel.

»Wenn jemand di SO BEHANDELT, dann MOCH I DEN FERTIG!«, schrie er.

Ich schaute zum Barmann, wie er auf diese Eskalation reagieren würde. Doch der Barmann lächelte und ordnete gelassen die Spirituosen. Da wurde mir zum ersten Mal klar, dass es ein Fehler gewesen war, ins Fun-Beisl zu gehen. Ich trank nun zügig aus meinen beiden Gläsern gleichzeitig.

»N-a-a-a-a-a....«, meckerte die Blonde, »du mochst an Ralfi gwieß ned fertig! DU ned!«

»Den LOSS I STAUB FRESSN!«

Der Dauerwellenmann schlug die Faust in seine Handfläche, dass das Gewölbe hallte. Der mit dem Topfschnitt nickte heftig.

»N-a-a-a-a-a....! Gwieß ned! DU ned!«

»Der foit GLEI HEID NO ZAMM!«

Er wirbelte Handkantenschläge durch die Luft, mit Pfiffen imitierte er die Treffergeräusche. Die Blonde schüttelte höhnisch den Kopf und blinzelte mir zu. Der Dauerwellenmann schnellte sofort zu mir herum. Ich versuchte, gleichgültig in mein Whiskeyglas hineinzublicken, während ich seinen pathologischen Blick auf mir lasten fühlte. Er drehte sich wieder zur Blonden.

»Kickboxen«, schnalzte er. »Und zwar Vollkontakt. VOLLKONTAKT! Sogt da des wos? Konnst du überhaupt begreifen, wos des hoast?«

Um seine Drohung besser einwirken zu lassen, zog er seine Jeansweste straff und schlenderte in Richtung Toilette. Auf einen Wink hin sprang sein Kumpel auf und schlenderte hinterher. Nun geschah das, was ich seit den letzten beiden Drinks befürchtet hatte. Die Blonde drehte sich zu mir um und schmachtete mich mit stumpfer Begierde an.

»Duuu... du gfoist mer! Du bissst... so scheee!«, hauchte sie.

Ich vergrub meine Stirn in der Hand, die Blonde rutschte einen Hocker heran.

»Wiaa hoaaaßtn duuu?«, fragte sie und streichelte meinen Unterarm.

Ich schielte zur Toilettentür, die jeden Augenblick aufschlagen und die tickenden Vollkontaktbomben freigeben musste.

»Du bist ned ausm Ort. Des merkt ma glei...« Ihre glasigen Augen klebten wie Saugnäpfe an mir.

»Du bist gaaanz anders, a ganz a andere Liga!«

Wumms, machte die Tür. Mit abgespreizten Armen traten ihre Kumpane aus der Toilette und marschierten zurück zur Bar. Die Blonde glitt schnell auf ihren Hocker zurück und fiel dem Dauerwellenmann um den Hals, der die neue Situation natürlich sofort durchschaute. Über ihren Rücken hinweg fixierte er mich mit einer Miene, die selbst jemandem, der mit Torka Le Tigre aufgewachsen war, das Fürchten lehrte. Doch die letzten Drinks hatten mir eine gewisse Gleichgültigkeit verliehen. Trotz der gespannten Lage beschloss ich, meine Beobachtungen fortzusetzen. Ich wollte das Fun-Beisl in all seinen Schattierungen kennenlernen. Also erwiderte ich den Blick des Dauerwellenmanns und bestellte ein weiteres Bier-Whiskey-Duo.

Nun schwang die Eingangstüre erneut auf. Gäste strömten ins Fun-Beisl. Die anderen Bars mussten soeben geschlossen haben, denn innerhalb von fünf Minuten füllte sich das Fun-Beisl bis auf den letzten Platz. Die Gäste begrüßten und umarmten einander wie alte Freunde. Der Dicke mit dem Topfschnitt stieß sich von der Theke ab und stapfte zu einer Gruppe in der Sitznische. Er redete lachend auf die Gruppe ein, dann deutete er in meine Richtung, so als verspräche er, dass es dort gleich etwas zu sehen gäbe. Zehn Sekunden später spürte ich einen Schlag auf meinen Rücken. Der Schlag kam vom Dicken mit dem Topfschnitt.

»Du bist aus Minga, so kummts ma vor!«

»Richtig«, nickte ich.

»Host du irgendwelche Freind hier im Ort?«

»Nicht, dass ich wüsste.«

»Gscheider wärs, wennst welche hättst. Die Leid aus Minga meng ma nämlich ned. Die Leid aus Minga kenna mit uns ned mithoitn.«

»Da könnte was dran sein«, sagte ich.

Er rüttelte am Arm des Dauerwellenmanns, der inzwischen am Ziel seiner Wünsche angelangt war und mit der Blonden wild am Tresen herumknutschte.

»Er sogt, do kannt was dro sei, dass die Leid aus Minga mit uns ned mithoitn kenna.«

Der Dauerwellenmann lachte und schleckte der Blonden mit seiner Zunge an der Backe entlang. Die Blonde räkelte sich unter einem wohligen Schauer. Meine Hirnkammern waren inzwischen völlig mit Alkohol geflutet. Hin- und hergerissen zwischen Faszination und Entsetzen beobachtete ich, wie die Dinge im Fun-Beisl rasanter wurden. Der Topfschnitt packte mein Bierglas, soff es aus und sog sich schmatzend den Schaum von der Oberlippe, nicht ohne mich dabei die ganze Zeit wie ein Geisteskranker anzustarren.

»Jetzt laß eam hoid«, sagte die Blonde.

»Naaa! Auf gehts, feige Sau, Armdrucka!«

Ich blickte zum Barmann, der eben noch vor mir gestanden hatte, jetzt aber in der hintersten Ecke an irgendwelchen Kisten herumfuhrwerkte. Von niemandem war Hilfe zu erwarten. Einige Sekunden dachte ich daran, aus dem Fun-Beisl zu fliehen. Doch der Zug nach München war schon lange abgefahren, ebenso alle Regionalzüge nach Tittmoning, Tüssling und Petting – soviel stand fest. Ich befand mich in einem existentialistischen Thesenstück, das irgendwo zwischen Oberbayern und Mesopotamien angesiedelt war. Es gab keinen Ausweg, und es gab keine Existenz jenseits des Fun-Beisls.

»Armdruckt werd jetzad!«

»Gibs eam, Saui«, riefen ein paar Gäste.

Ich spürte, wie mich Arme an einen Tisch zogen, den man abgeräumt hatte. Die Blonde warf mir einen Kuss zu, der sicherlich meinen Mut in der Arena des Todes anfachen sollte. Der Mann mit dem Topfschnitt, der scheinbar Saui hieß, packte meine Faust. Wir setzten uns in Positur und begannen das Kräftemessen. Zum ersten Mal hatte ich nun Gelegenheit, Sauis Gesicht zu studieren. Es war aufgedunsen und körnig von Mitessern. Es sah aus wie kalter Haferschleim, den man mit einer Gabel durchlöchert hatte. Vor Anspannung zitterte und bebte jetzt das Gesicht, aus den Pickelkratern quollen daumennagelgroße Schweißtropfen. Wir pressten verbissen die Fäuste hin und her. Sauis Gesicht wurde immer beängstigender. Krämpfe quetschten die ganze Oberfläche, sein Topfschnitt vibrierte, seine Mundwinkel, aus denen Speichel spritzte, zuckten schlimmer als bei einem Hingerichteten auf dem elektrischen Stuhl. Ich konnte den mimischen Kollaps dieses Gesichts nicht mehr länger mitansehen, also sammelte ich all meine Kraft, holte tief Luft und hieb mit einem Schlag Sauis Handgelenk auf den Tisch.

Ein Raunen ging durch den Raum. Saui riss sich los und stolperte davon. Ich atmete auf: geschafft! Endlich hatte ich im Fun-Beisl die Narrenfreiheit erkämpft! Von jetzt ab – das war mir schlagartig klar – konnte ich hier tun und lassen, was ich wollte. Über Vollkontakt schwadronieren, der Blonden die Backe ablutschen, das Bier meines Nachbarn austrinken – es war mir nun erlaubt! Zuversichtlich setzte ich mich an meinen Platz zurück und gab zwei weitere Drinks in Auftrag. Im Hintergrund ging Saui von Gruppe zu Gruppe. Er redete beschwörend auf die Gruppen ein, es schien, als rekrutiere er Leute für eine Mission.

Der Eiswürfel in meinem Whiskey war noch nicht einmal halb geschmolzen, da stand Saui schon wieder neben mir. Er brüllte mir etwas ins Ohr, was ich im Lärm nicht verstand, was aber nach einer düsteren Prophezeiung klang. Daraufhin trat er beiseite und gab den Blick frei auf einen Jungen, der grinsend hinter ihm stand. Ich ließ den Neuzugang auf mich wirken. Er musste etwa 20 Jahre alt sein, hatte aber vom Schmelz der Jugend nicht viel behalten. Seine Zähne sahen aus, als ob ihm eine Sprengladung im Mund explodiert sei, sein Nasenbein war völlig zerstampft, und seine Augen waren sanft wie zwei Schlagbohrer. Saui hatte sich wieder zur Dauerwelle gesellt, beide schlugen sich im Vorgeschmack meiner Niederlage auf die Schenkel. Man konnte nicht behaupten, dass sie die Dinge schleifen ließen.

Der Junge lehnte sich neben mich an den Tresen.

»I hob kerrrt, du bišžt aušž Minkka«, lispelte er. Nach seinem völlig durch den Čevapčići-Wolf gedrehten Bayerisch zu schließen, kam der Junge aus Provinzen, die so barbarisch waren, dass selbst Torka Le Tigre um Blauhelmsoldaten gebettelt hätte.

»Ihrrr seiztž alle Scheišžse in Minkka«, fuhr er genüsslich fort. »Ihrrr habztž nikzš drrauf.«

Er machte eine lange Pause, wie ein Mann, der über alle Zeit der Welt verfügte.

»I špuckgk auf Minkka, verrstehžsžt? Pašsz auf, glei lieckšžst du in deim Bluat!«