Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

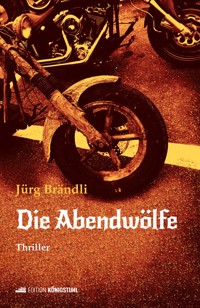

- Herausgeber: Edition Königstuhl

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Nachdem er beim Verbüssen einer Gefängnisstrafe radikalisiert worden ist, gründet der Rocker Romeo Spiess zusammen mit seinem Zwillingsbruder Falk eine Motorradgang namens «Die Abendwölfe», welche die abendländischen Werte gegen den Einfluss des radikalen Islams verteidigen will. Sie verüben nächtliche Anschläge auf Kebab-Buden, türkische Reisebüros und Lamm-Metzgereien, auf persische Teppichgeschäfte und arabische Lebensmittelläden und treiben danach Schutzgeld ein. Als sich beide Brüder in die hübsche Bethli verlieben, kommt es zur offenen Rivalität. Die Situation eskaliert, als sie einen Geldgeber für einen Anschlag auf ein Minarett in Kairo finden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 491

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jürg Brändli

Die Abendwölfe

Thriller

Autor und Verlag danken «Zürioberland Kultur» sehr herzlich für die Unterstützung dieses Buches.

Impressum

© 2021 Edition Königstuhl

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden, insbesondere nicht als Nachdruck in Zeitschriften oder Zeitungen, im öffentlichen Vortrag, für Verfilmungen oder Dramatisierungen, als Übertragung durch Rundfunk oder Fernsehen oder in anderen elektronischen Formaten. Dies gilt auch für einzelne Bilder oder Textteile.

Bild Umschlag:

shutterstock.com/Regien Paassen

Gestaltung und Satz:

Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern

CPI books GmbH, Ulm

Verwendete Schriften:

Adobe Garamond Pro, Palatino

ISBN 978-3-907339-05-3

eISBN 978-3-907339-20-6

www.editionkoenigstuhl.com

Inhalt

Sabaudia, Ende September 2014

Zürich, Mitte November 2014

Strafanstalt Pöschwies, Frühjahr 2015

Strafanstalt Pöschwies, Herbst 2015

Restaurant «Krone», Hombrechtikon, November 2015

Strafanstalt Pöschwies, Silvestermorgen 2015

Hombrechtikon, Bochslenhöhe, Silvesternachmittag 2015

Zürich, Silvesterabend 2015

Hombrechtikon, Mai 2016

Hombrechtikon, am nächsten Tag

Tösstal, in der folgenden Nacht

Friedhof Sihlfeld, Zürich

Hombrechtikon, «Alpenblick», am selben Abend

Freitag

Samstag

Opfikon, Hilton Zurich Airport, fünf Tage später

Anfang Juli

Hombrechtikon, Freitag, den 15. Juli 2016

Im Lauf des folgenden Jahres

Hombrechtikon, Anfang Mai 2017

Juli 2017

Rapperswil, ein paar Tage später

Zürcher Oberland, Juli und Augst

Hombrechtikon, im September 2017

Im November 2017

«Alpenblick», Heiligabend

Hombrechtikon, zwei Wochen später

Hombrechtikon, März 2018

Bezirksgebäude, Untersuchungsgefängnis, einen Tag später

Platzspitz, am selben Abend

Spital Wetzikon, zur selben Zeit

Grüningen, eine Woche später

Hombrechtikon, im April 2018

Einen Monat später

Bochslenhöhe, zwei Tage später

«Alpenblick», in der folgenden Nacht

Wetzikon, am nächsten Tag

Feusisberg, am selben Tag

«Alpenblick», am selben Abend

Zollikon, im Mai 2018

Flughafen Kloten, am selben Tag

«Alpenblick», im Juni 2018

Oberer Zürichsee, am nächsten Tag

Zollikon, am selben Abend

Montag

Dienstag

Mittwoch

19.10 Uhr

21.35 Uhr

21.45 Uhr

22.05 Uhr

22.15 Uhr

Donnerstag

KAIRO: SCHWEIZER SPRENGEN MINA

Hombrechtikon, Anfang August 2018

Zwei Wochen später

«Alpenblick», am darauffolgenden Wochenende

Wald, Anfang August 2018

Am zweiten Samstag im September

Flughafen Kloten, wenig später

Wald, Hinterdorf, zu selben Zeit

Flugplatz Dübendorf

Zwei Jahre später

Danksagung

Sabaudia, Ende September 2014

Falk Spiess lag am Tyrrhenischen Meer in der Sonne. Er trug oben nichts. Der Knopf seiner Jeans war geöffnet und gab den Blick frei auf den beschrifteten Saum seiner hellblauen Boxershorts. Brust, Gesicht und Arme hatte er eingecrèmt, wobei er einen hohen Sonnenschutzfaktor benutzte, denn er hatte eine überempfindliche Haut. Falk war achtundzwanzig Jahre alt. Vor drei Tagen war er mit einer Maschine von Alitalia von Zürich nach Rom geflogen, um dort ein Motorrad zu mieten, eine kraftstrotzende Ducati, um durch halb Latium zu kurven und in Sabaudia, am Fusse des markanten Kalkfelsen Monte Circeo, einen kleinen Bungalow hinter der langen Lagune zu mieten. Es war Herbst. Die Luft war kühl, aber das Wasser hatte immer noch die Wärme des Sommers gespeichert. Falk war zum dritten Mal am Ort. Einmal war er im Frühjahr gekommen, und da war es genau umgekehrt: Der Wind war warm gewesen, das Meer dagegen hatte vor ihm gelegen wie ein flüssiger Gletscher. Heute waren rund zwei Dutzend Touristen zugegen. Ihre grossen Strandtücher bildeten auf dem Sand Polster und Furchen. Die Badegäste lagen darauf wie ausgepackte Bonbons. Ein kleines Mädchen liess einen roten Drachen steigen. Aus einem Radio kam «Wish you were here» von Pink Floyd. Die kleinen, weissschäumigen Wellen kamen und gingen wie die Flossen des Meeres. Ein einzelner älterer Mann mit eingefallener Brust nahm die Herausforderung an, nach ein paar Schritten im Wasser einzutauchen und sich an den dürren Armen durch die Wellen zu ziehen.

Falk kaufte ein bei den einheimischen Lebensmittelhändlern: frische Tomaten, Basilikum und spitze Stücke vom Parmesan. Er kochte für sich in der grossen Küche des Bungalows, bei dem es sich um ein kleines Landhaus handelte mit romantischem Rundziegeldach und wolkig verputzten Wänden in verschiedenen Ockertönen. Er ging gerne in die Bars, wo er meist einen Americano trank. Frauen boten sich ihm an, Touristen und Einheimische. Falk gefiel keine von ihnen, und er schämte sich wieder einmal für die hohen Ansprüche, die er ans andere Geschlecht stellte. Zudem blieb er beim Flirten immer bei den zwanzig- bis fünfundzwanzigjährigen hängen. Immer erst wenn er jeweils ihre Freunde sah, wurde ihm klar, dass sie für ihn eigentlich zu jung waren. Wenn er tagsüber nicht an den Strand ging, dann unternahm er mit der Ducati kleine Ausflüge durch die Gegend oder suchte den schönen Nationalpark Circeo auf, der sich Sabaudia im Osten anschloss. Jeden Abend machte er einen Spaziergang. Er ging an der Sonne durch die Retortenstadt, die Benito Mussolini in den Dreissigerjahren aus dem Boden gestampft hatte. Die moderne, rationalistische Baukunst: das Rathaus, die Kirche, das blaue Postgebäude, der Wasserturm, der Busbahnhof. Alles war von schmuckloser, stolzer Klotz- und Kegelhaftigkeit. Die Fassaden waren in verschiedenen Terrakottatönen gehalten. Es wirkte wie flirrende Wüstenarchitektur mit Palmen. Die Platz- und Strassenplanung zeugte von strenger Linienführung. Alles war geprägt von einem hohen Sinn für die Perspektive und für das Motiv. Sabaudia hatte die ganze Zeit aber auch etwas Bedrohliches, etwas von Mausoleum, von weitläufigem Kenotaph, das seine schwarze Wurzel nicht verleugnen konnte. In den Souvenir-Shops wurden arglos Ansichtskarten feilgeboten, die es nirgends zu kaufen gab ausser hier; in der restlichen Welt bedeutete Sabaudia nämlich ein Tabu. Einmal traf Falk auf einen jungen Künstler aus Turin. Er sass auf einem lehnenlosen Klapstuhl vor seiner Leinwand und hielt das Quartier in einem kräftigen, zweifarbigen Aquarell fest. Falk kaufte ihm das Bild schliesslich ab.

Falk, der eingefleischte Protestant, hatte weissblonde Haare. Sein bleiches Gesicht war gleichsam kindlich wie greisenhaft. Seine helle Haut wirkte wie an der Kälte unter Wasser. Als Albino hatte er silberne Augen, tief wie der Himmel. Seine Lippen waren immer trocken und weissschorfig. Als Mensch war er ein Archetyp. Er trug oft eine schwarze Wayfarer-Sonnenbrille. Sein Spleen war es, seine Levis Jeans in Motorenöl zu tränken. Ansonsten trug er immer einen feldgrünen Parka mit grauen Offizierswinkeln am Oberarm sowie Turnschuhe von Converse und manchmal ein T-Shirt von den Sex Pistols. Bei besonderen Gelegenheiten trug er ein nostalgisches rot-verwaschenes Traineroberteil der Schweizer Fussballnati. Er rasierte sich täglich altmodisch nass mit Dachshaarpinsel und Palmolive-Seifenschaum. Er rauchte gerne die roten Marlboros. In seiner Garage zu Hause im zürcherischen Hombrechtikon stand ein gebrauchter Militärjeep mit weissem Pentagramm auf der Motorhaube. Falk besass aber auch eine Moto Guzzi, eine basaltschwarze California 1400 Custom, ein unverkleidetes Modell mit simplem Drag Bar Lenker, einer verchromten Stange. Falk hegte ein historisches Interesse am deutschen Feldmarschall Erwin Rommel. Von Rommel besass er ein signiertes Exemplar von «Infanterie greift an». Hie und da schluckte Falk Speed-Pillen und er nahm Kokain. Er mochte es, wenn die aufputschende Droge den Schmerz und den Hunger unterdrückte, ihn euphorisierte und sein Selbstwertgefühl steigerte.

In Sabaudia tauschte Falk SMS aus mit seinem Vater Harald, der von der Spitex umsorgt wurde, solange Falk in den Ferien war. Der Vater sass wegen mehrerer Lungenembolien im Rollstuhl und hängte an der Sauerstoffflasche. Seine Frau, die Mutter von Falk, war schon lange tot. Harald war sein Leben lang als Lastwagenfahrer tätig gewesen, hatte Mulden und Baustellenschutt gewissenhaft von A nach B transportiert. Nun war er noch kurz vor seiner Pensionierung krank geworden. Falk und Harald belegten je eine kleine Wohnung in derselben Siedlung in Hombrechtikon, nämlich genau übereinander. In seiner Freizeit kümmerte sich Falk ständig um seinen kranken Vater, den er über alles liebte.

«Bist du zufrieden mit der Schwester von der Spitex?», wollte Falk wissen, als sie am Telefon miteinander sprachen.

«Sehr», antwortete Harald. Seit der letzten Embolie lag in seiner Stimme ein feines schleppendes Grochsen. «Frag mich, wie sie heisst.»

«Wie heisst sie?», fragte Falk.

«Gisela.»

«Gisela?»

«Wie deine Mutter.»

«Was für ein netter Zufall.»

«Ja, endlich ein Name, den ich mir bei meinem schwachen Gedächtnis noch merken kann.»

«Ist sie hübsch?»

«Ich habe gesagt, sie heisst wie deine Mutter, nicht sie sieht aus wie deine Mutter.»

«Also ist sie nicht so hübsch?»

«Deine Mutter war eine Schönheit, Falk.»

«Das weiss ich doch, Vater.»

«Sie hätte an Wettbewerben teilnehmen können, wenn sie gewollt hätte. Aber sie machte sich nun einmal nichts aus ihrem Aussehen. Ich weiss immer noch nicht, wieso sie so früh bei diesem Autounfall sterben musste.»

«Das weiss niemand, Vater.»

Die zwei Wochen Ferien in Sabaudia nutzte Falk vor allem, um zu lesen. Zu Hause in der Schweiz arbeitete er in einer Videothek im Zürcher Oberland, die auf Kriegsfilme spezialisiert war. Davor war er leitender Angestellter in einem Billard-Center gewesen. In seiner Freizeit schaute er vor allem fern. Um endlich wieder einmal lesen zu können, musste er in die Ferien verreisen, alleine, sodass er den ganzen Tag Zeit hatte und ihn niemand störte. Es handelte sich um eine Art von geistiger Fastenzeit. Zu Hause schaffte er das nicht. Es fehlte ihm an der nötigen Disziplin. Er wusste nicht warum. Gerade jetzt las er die Memoiren des Kriegspiloten und späteren Pulitzer-Preisträgers Charles A. Lindbergh, der als erster Mensch mit einem Flugzeug alleine den Atlantik überquert hatte, indem er am 20. und 21. Mai 1927 von New York nach Paris geflogen war. Lindbergh war auch von Afrika fasziniert, wo er mit seiner Frau unter Eingeborenen gelebt hatte. Zudem war er in der medizinischen Forschung tätig gewesen, wobei er eine Perfusionspumpe entwickelt hatte. Seine Ansichten zum Zweiten Weltkrieg brachten den Helden aber in Verruf. Lindbergh, als direkter Herausforderer von Präsident Franklin D. Roosevelt, stellte sich als Sprecher einer isolationistischen Bewegung, des America First Commitee, gegen den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten gegen Hitler-Deutschland und hielt die Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation für einen Fehler. Seiner Ansicht nach öffneten die USA, indem sie Deutschland bei seinem Krieg gegen Stalin nicht zu Hilfe eilten, dem Kommunismus in Europa Tür und Tor.

Zu den weiteren Büchern, die Falk zum Lesen mitgenommen hatte, zählten «Demian» von Hermann Hesse, das mutmasslich die Pubertät des Übermenschen behandelte und bei seinem Erscheinen unter Pseudonym vor allem bei der jüngeren Generation völkische Begeisterung ausgelöst hatte, und «Segen der Erde» von Knut Hamsun, der naturaffine Nobelpreis-Roman des umstrittenen Norwegers.

Spätabends vor dem Bungalow, nur im Licht einer elektrischen Laterne, während er seine Marlboros rauchte und ein leer getrunkenes Glas vor ihm stand, in dem Rippen von Bierschaum klebten, schrieb Falk seine Gedanken nieder:

Gibt es einen Gott?

Ich weiss es nicht.

Woran glaube ich?

Ich glaube an die Natur. Ich glaube an die Sonne, den Mond und die Sterne. Ich glaube, dass die Natur und der Geist eine Dualität verkörpern. Die Natur ist göttlich, der Geist ist menschlich. Der Beweis, dass die göttliche Natur dem menschlichen Geist überlegen ist, besteht in der Unendlichkeit. Sie ist göttlich. Der menschliche Geist kann sie sich nicht vorstellen. Es ist ihm die Grenze.

Der menschliche Geist hat die Mathematik erschaffen. Er weiss, dass eins und eins zwei ergeben. Das versteht er. Er versteht aber nicht, wie es kommen kann, dass eine Schnittverletzung an der Hand von sich aus verheilt. Denn der Körper, er ist Natur und deshalb göttlich.

Die Natur und das Göttliche zeichnen sich auch dadurch aus, dass der Mensch es nicht infrage stellt und einfach akzeptiert. Das Design eines neuen Autos stellt der Mensch durchaus infrage. Wenn es ihm nicht gefällt, dann denkt er, dass der Konstrukteur versagt hat. Bei einer Blume oder einem Vogel verhält es sich anders. Der Mensch akzeptiert im vorneherein ihr Aussehen. Es käme ihm nicht in den Sinn, daran zu zweifeln und dem Schöpfer Versagen vorzuwerfen. Die Natur, im Gegensatz zum fehlbaren Menschlichen, ist absolut. Gott hingegen, wie ihn sich die Menschen vorstellen, ist fehlbar, denn er ist Ausgeburt des menschlichen Geistes. Deshalb müssen dem Menschen seine Wege unergründlich bleiben, weil er auch Ungerechtigkeit, Krieg und Völkermord geschehen lässt. Der menschlich vorgestellte Gott gerät dadurch in Widerspruch zu sich selbst, und das löst beim Gläubigen fatalistisches Unverständnis aus. Meines Erachtens ist der menschlich gedachte Gott ein Missverständnis. Es macht nämlich alles erst Sinn, wenn wir die Natur als göttlich betrachten, wenn Sonne, Mond und Sterne ein Allmächtiges bilden. Sie sind nicht Gottes Vermächtnis, sondern seine Gestalt.

Die Frage bleibt, ob die Pflanzen und die Tiere dem Menschen tatsächlich immer gefallen, oder ob wir uns in sie verlieben, weil sie ein göttliches Fait accompli bilden, das wir ästhetisch finden müssen, da wir doch keine andere Wahl haben. Stockholm-Syndrom.

Wie frei ist der Mensch?

Wenn die Natur göttlich ist und der unterlegene Geist menschlich, dann muss der Versuch des Menschen scheitern, mit der Natur zu konkurrieren. Deshalb halte ich den menschlichen Eingriff ins Erbgut für einen Fehler. Die Genmanipulation, sie pfuscht der Natur ins Handwerk und wird wahrscheinlich böse enden – für den Menschen, notabene, nicht für die Natur.

Falk, der in Sabaudia viel Zeit zum Nachdenken hatte, erinnerte sich, dass er als junger Teenager für einen Beitritt der Schweiz zur EU gewesen war. Heute sah er die Sache anders, und er fragte sich, ob er deswegen ein Wendehals war. Aber er konnte sich keinen Vorwurf machen. Ums Jahr 2000, als er vierzehn Jahre alt gewesen war, da hatte es sich bei der Europäischen Union noch um eine westeuropäische Ansammlung von Bluechips gehandelt: England, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und so weiter. Von diesem Portefeuille wäre Falk als Schweizer damals noch gerne ein Teil gewesen. Inzwischen aber hatten die Osterweiterungen stattgefunden, Griechenland war Pleite gegangen, die muslimische Türkei war zum Kandidaten avanciert, und Brüssel hatte die russische Psyche verletzt, indem es bei den Verhandlungen mit der Ukraine nicht mehr mit einem wirtschaftlichen, sondern mit einem geostrategischen Motiv vorgegangen war. Die Personenfreizügigkeit hatte zudem nicht zu einer solidarischen Verteilung des Wohlstands und zu einer Aufwertung der neuen Mitglieder geführt, sondern die neuen Bürger migrierten nun nur noch ungehinderter vom Osten in den Westen Europas. Die Kernzone hatte aufgehört, sich wirtschaftlich selbst zu schützen, und das Tafelsilber war ohne Not verscherbelt worden. Falk hatte sein Vertrauen in die Kommissionen in Brüssel verloren, und an dieser, der heutigen EU wollte er bestimmt nicht mehr als volles Mitglied partizipieren. Die Personenfreizügigkeit stellte in seinen Augen übrigens auch eine Konzession an die intellektuelle Diaspora dar, die in dieser Welt, wie so oft, höher gewichtet wurde als das Recht der Sesshaften, die einen erwachsenen Lebensentscheid gefällt hatten. Wieso?

Als die vierzehn Tage um waren, fuhr Falk bei veränderlichem Wetter auf dem gemieteten Motorrad zurück ins hundert Kilometer entfernte Rom, wo er sich in einem beliebten Studio in der Nähe der Piazza Borghese ein Tattoo stechen liess, wie er es sich bereits zu Beginn der Ferien vorgenommen hatte. Es war sein erstes, und es hatte die Grösse eines Bierdeckels. Während seiner ganzen Zeit in Sabaudia hatte er darüber nachgedacht, was für ein Sujet er wählen sollte. Später, als er am Gate auf dem Flughafen Rom-Fiumicino auf seinen Rückflug in die Schweiz wartete, schrieb er wieder seine Gedanken auf:

Grafisches Sinnbild für die göttliche Natur ist für mich die Sonne. Deshalb habe ich mir heute ein Sonnensymbol auf den rechten Oberarm tätowiert, entliehen der argentinischen Flagge. Es ist jetzt mein tägliches Gebet.

Der Flug von Rom nach Zürich mit Alitalia an diesem Abend dauerte ziemlich genau eineinhalb Stunden. Die weiblichen Flight Attendants, welche die Passagiere während der Reise bedienten, trugen grünblaue Uniformen mit hellblauen Foulards um den Hals. Die junge italienische Stewardess, die Falk in der Economy Class bediente, weckte sofort sein Interesse. Sie hatte lange dunkelbraune Haare, silberblaue Augen, hohe Wangenknochen und sympathische Pausbacken. Ihr Mund war klein und herzförmig. Sie war sehr attraktiv, sie sprach perfekt Deutsch, und ihr Namensschild wies sie aus als Ornella Stresa.

Es beruhte auf Gegenseitigkeit.

Auch die subtile Ornella Stresa liess den Passagier Falk Spiess zu sich herein, während sie das Essen aus dem Trolley servierte, ohne sich vor den anderen Fluggästen etwas anmerken zu lassen. Es verlieh Falk einen warmen Impuls in der Magengegend.

Die Hälfte der Reise war bereits vorbei, als er nach einer zusätzlichen Serviette verlangte, weil er an seinem Platz etwas Mineralwasser verschüttet hatte. Stresa überreichte ihm daraufhin ein weisses Papiertuch, auf dem sie zu seiner Überraschung den dunkelroten Abdruck ihrer Lippen hinterlassen hatte. Sie bedachte ihn mit einem vieldeutigen Lächeln.

«Die Toiletten befinden sich im hinteren Teil der Maschine», sagte sie, ohne dass Falk danach gefragt hätte. Sie verschwand wieder.

Ihm wurde klar, dass es eine Einladung war.

Das war ihm zuvor noch nie passiert.

Eine gut aussehende Flight Attendant wollte Sex mit ihm an Bord eines Flugzeugs.

Mit Schmetterlingen im Bauch, ein bisschen wie im Traum, stand Falk auf und begab sich ganz langsam in den hinteren Teil der Maschine. Dabei hatte er das Gefühl, dass ihn alle Passagiere kritisch musterten, weil sie genau wussten, was er vorhatte.

Sie wartete tatsächlich auf der Toilette auf ihn.

Als sie die Türe abgeschlossen hatten und sie in der Kabine niemand mehr stören konnte, begann Falk sofort damit, Stresa wild zu küssen. Dabei vergass er sich nach Monaten der Abstinenz völlig. Die bekleideten Oberkörper der beiden rieben aneinander, und Momente später fanden sie sich in einen unpraktischen, aber heftigen Liebesakt verstrickt. Das Kinn von Stresa lag klopfend auf seiner Schulter, und sie behielt krampfhaft die Augen geschlossen, als dächte sie in der Situation an jemand anders. Sie hatte eine salzige Haut, fand Falk heraus, und den leicht kränklichen Atem der Nymphomanin. Falk war noch nicht so weit, als sie plötzlich auf die Uhr schaute. «Ich muss zurück», keuchte sie.

Falk wollte es kaum glauben. «Eine Sekunde noch», flehte er.

«Nein, jetzt!», sagte sie scharf. «Sonst krieg ich Ärger!»

Falk stöhnte und liess enttäuscht von ihr ab. Sich während eines Kurzstreckenflugs auf ein Abenteuer einzulassen, war vielleicht doch keine so gute Idee gewesen.

«Sorry», sagte sie, während sie sich vor dem Spiegel versiert wieder zurechtmachte.

Bevor sie die Toilette alleine verliess, drückte sie Falk einen versöhnlichen Kuss auf den Mund. Unbefriedigt kehrte er an seinen Platz zurück, wo ihm und den anderen Passagieren wenig später ein Erfrischungstuch offeriert wurde. Wieder liess sich Stresa, professionell wie sie war, dabei nichts anmerken.

Dass Falk und Stresa über den Wolken nicht zum Abschluss gekommen waren, sollte dazu führen, dass sie auch im späteren Leben nicht voneinander loslassen konnten.

Die Alitalia-Maschine landete pünktlich auf dem Flughafen Zürich-Kloten.

Es war bereits Nacht, als die Passagiere das Flugzeug verliessen. Die italienische Crew stand beim Ausgang und verabschiedete sich fröhlich von jedem einzelnen. Als Falk an der Reihe war, drückte ihm Ornella Stresa ausnahmsweise ihre persönliche Visitenkarte in die Hand. Erst nachdem sie sich ansonsten mit der gebotenen Diskretion voneinander verabschiedet hatten und als er alleine wieder festen Schweizer Boden unter den Füssen hatte, wurde ihm klar, dass die Stewardess auf der Rückseite der Karte von Hand die Nummer ihres Mobiltelefons notiert hatte – allein für ihn.

Wie er damals dachte.

Zürich, Mitte November 2014

Romeo Spiess fuhr, das Aussersihl-Quartier hinter sich lassend, auf seinem Motorrad über die Stauffacherstrasse stadteinwärts. Es ging gegen zweiundzwanzig Uhr. Am Himmel leuchtete ein gleissender Vollmond, an dem jeder Werwolf seine Freude gehabt hätte, und die wenigen Wolken, die von ihm angestrahlt wurden, hatten gerade Unterränder und wirkten deshalb in der dunklen Luft wie schwimmende Hunde. Romeo Spiess gehörte zu den Verrückten, die ihr Motorrad den Winter über nicht einmotteten, sondern auch während der kalten Jahreszeit ausgiebig benützten. Das war nicht ungefährlich. Tagsüber hatte es in dieser Saison zum ersten Mal geschneit, und das wenige, das bis zum Abend von der weissen Pracht übrig geblieben war, klebte jetzt wie Karies in den Ecken und Fugen der Stadt. Es war kalt. Die Strasse war eisig, und Romeo musste aufpassen, dass sein Motorrad in den Kurven stabil blieb und nicht seinen Halt verlor. Romeo fuhr eigentlich wie immer viel zu schnell. Auf der Höhe Brandschenkestrasse verliess er die Selnaustrasse, überquerte den Fluss und nahm mit heulendem Motor die Stufen hinunter zum zementierten Spazierweg, der für Motorfahrzeuge eigentlich gesperrt war und entlang des Schanzengrabens, eines schmalen Flüsschens, weiter in die Innenstadt führte. Die Fussgänger, die auch noch um diese Zeit unterwegs waren, stoben erschreckt auseinander. Einer von ihnen rief: «Polizei!» Aber Romeo musste nur lachen. Er wusste, auf seiner Höllenmaschine, in der teuflischen Sicherheit des Temporausches, war er schneller als die Polizei. Viel schneller.

Sein Smartphone spielte einen treibenden Track von AC/DC: «Meltdown.»

Man, it’s getting hot around here …!

Nach kurzer Fahrt gelangte er über die Stufen zurück auf den Bleicherweg, wobei er mehrere Anläufe nehmen musste wie beim Hindernisrennen. Auf dem unteren Treppenabsatz hinterliess er deswegen mehrere Spuren von verbranntem Pneu, sogenannte Burnouts. Sein weiterer Weg führte ihn vorbei am Paradeplatz durchs Bankenquartier. Es schien, als wäre im properen Zürich noch jedermann am Arbeiten, und die zahllosen Bürofenster leuchteten in der Nacht wie die übernatürlichen Kulissen eines urbanen Broadway-Musicals. Als er ein Trio von Brokern entdeckte, das schnellen Schrittes soeben einer Pfütze auf dem Trottoir auswich, liess er sich den Spass nicht nehmen, nach einem verwegenen Schlenker auf den Gehsteig zu wechseln, das schmutzige Wasser am Boden mit Tempo zu durchqueren und die schicken Männer von oben bis unten damit abzuspritzen. Als sie ihn deswegen verfluchten, konnte er sie bereits nicht mehr hören.

Dann überquerte er die Quaibrücke, passierte das Bellevue, und während er Kurs auf das Seefeld-Quartier nahm, begann er allmählich damit, sich zusammenzureissen.

Schliesslich war er an diesem Abend unterwegs zu einer Mutprobe.

Seit einem Jahr war Romeo nämlich Kandidat bei den Devil’s Revengers. Die Devil’s Revengers waren ein Motorradclub, eine Bikergang nach amerikanischem Vorbild, die seit 1970 bestand, über sechzig Mitglieder zählte und über ein grosses verschattetes Clubhaus an der Langstrasse verfügte, eine Mischung aus Bar, Casino und Garage. Die Revengers waren im ganzen Land berüchtigt und sorgten regelmässig für Schlagzeilen. Man sagte ihnen nach, dass sie Beziehungen in die Unterwelt pflegten, und immer wieder gab es Verletzte und Schwerverletzte, wenn es zu Revierkämpfen mit anderen, mit konkurrierenden Motorradgangs kam. Alles, was man als Mitglied der Revengers besitzen musste, waren eine Lederjacke und eine Maschine von Harley Davidson. Bevor man definitiv aufgenommen wurde, musste man ein Jahr als Kandidat durchmachen und eine anschliessende Mutprobe bestehen. Romeo wollte schon lange Teil einer Motorradgang sein. Aber erst jetzt, mit achtundzwanzig Jahren, war die Zeit für ihn reif geworden. Er wusste, dass er in dieser Welt zu den schweren Jungs gehörte, zu den sogenannten Bad Boys. Der liebe Gott hatte es so gewollt. In der bürgerlichen Welt konnte Romeo nur versagen. Dort hatte er sich stets anhören müssen, dass er sich im Alltag benehme wie ein Elefant im Porzellanladen. Auch er selbst fühlte sich in der falschen Umgebung tatsächlich immer grob und unsensibel. Irgendwann hatte er es aufgegeben, und seither war er auf der Suche nach einem Platz unter seinesgleichen. Er wollte nicht mehr unter durchschnittlichen Schweizern leben, denen man kein Haar krümmen durfte, wenn man sie nicht verlieren wollte. Er wollte sich in der Gesellschaft von Männern aufhalten, die hart im Nehmen waren, die aber auch seinem urwüchsigen Wesen Paroli bieten konnten. Deshalb hatte er sich im letzten Herbst bei den Devil’s Revengers um Aufnahme beworben. Seine Erwartungen waren seither leider nicht erfüllt worden. Romeo war unglücklich. Die Zeit als Kandidat hatte ihn frustriert. Er litt unter dem herrschenden Anciennitätsprinzip. Zwölf Monate lang hatte er im Clubhaus die Toiletten putzen müssen. Er musste betrunkene Vollmitglieder nach Hause fahren und für sie Kleingeld bereithalten. Von vielen Revengers war er gestossen und geschlagen worden. Einer von ihnen hatte ihm zur Erniedrigung sogar einmal in den Helm gepinkelt. Und nun hing alles auch noch von einer einzigen Mutprobe ab, die heute Abend beim Zürichhorn stattfinden sollte. Das war Romeo eigentlich alles zu viel. Um im Leben «Scheisse zu fressen», dafür war er nicht geschaffen. Dazu war er nie der Typ gewesen.

Romeo war gutaussehend, trotz seiner rabiaten Ausstrahlung. Seine schwarzen Haare, in die er der Einfachheit halber gerne Öl strich, trug er meist ungewaschen. Er hatte braune, schlitzhafte, misstrauische Augen und zwischen den Brauen eine markante senkrechte Falte, das klassische Symptom einer jähzornigen Natur. Romeo hatte ein verschlagenes dunkles Seeräubergesicht mit olivbrauner Haut und starkem schwarzen Bartwuchs. Er rasierte sich nur alle drei Tage. Er trug kaum jemals Unterwäsche und roch schlecht. Seine lässigen O-Beine steckten immer in Cowboystiefeln. Um seinen Kopf knüpfte er stets ein buntes Bandana. Im Sommer trug er gerne ärmellose Jeanshemden über T-Shirts mit Totenkopfmotiven. Sein ganzer rechter Arm war von bunten Tattoos überzogen wie von einem schrecklichen Bluterguss. Er trug meist eine Pilotensonnenbrille. Seine Banknoten führte er ständig in einer kleinen gravierten Metallklammer mit sich, die er in der Hosentasche aufbewahrte. Er rauchte Chesterfield. Er hasste Hunde und Katzen. Auf seiner Lederjacke prangte die Zahl 13. Sie stand für den 13. Buchstaben im Alphabet, nämlich fürs M und damit für Marihuana, denn Romeo kiffte gerne.

Romeo hatte eine sehr harte Schale und einen sehr weichen Kern. Er war sensibel und impulsiv zugleich. Das machte ihn ein bisschen zum Fascho. Er arbeitete als Tankstellenwart bei einer Grosszapfstelle an der Oberland-Autobahn, wobei er blaue Latzhosen tragen musste. Zudem war er im Nebenjob als Geldeintreiber für eine zwielichtige Inkassofirma tätig, die ihn auf Provisionsbasis schickte, um den Schuldnern die Mahnungen persönlich zu überreichen und sie dadurch einzuschüchtern. Es war ein Wachstumsmarkt.

Nie im Leben würde er eine Krawatte tragen, dessen war er sich sicher. Sein Lieblingswitz ging folgendermassen: «Was ist der Unterschied zwischen einer Krawatte und einem Kuhschwanz? – Der Kuhschwanz verdeckt das ganze Arschloch.»

Bei seinem Motorrad handelte es sich um eine Harley Sportster Nightster, um ein furchteinflössendes aber verhältnismässig günstiges Modell mit Baujahr 2011. Er mochte an der Maschine den leberfarbenen Tank, die versetzten Chromstahlauspuffrohre, den tiefen Sitz, das leichte Gewicht sowie den klassischen Rat-Rod-Look, also den für Harley typischen Oldtimer-Stil, so als würde jedes Mal der Blick frei gegeben auf die Innereien des Teufels. Es hatte etwas von Kriegsgerät. Gepimpt fuhr die Nightster bis zu 220 Kilometer in der Stunde.

Als Romeo endlich beim Zürichhorn eintraf, wurde er neben der Bellerivestrasse von rund dreissig Devil’s Revengers erwartet. Auf den Parkplätzen beim Lake Side standen sie bei laufenden Motoren kreuz und quer auf ihren Maschinen und bildeten dabei einen dunklen verstopften Autoscooter. Aus Mündern und Auspuffen strömte warmer Hauch, der über den Bikern zu einem zusammenhängenden Nebel verschmolz, der in der Dunkelheit von den Bremslichtern rot illuminiert wurde. Romeo war erstaunt. Das war nur rund die Hälfte der Mitglieder. Wo befand sich der Rest?

Die anwesenden Biker formten eine Gasse, als sie Romeo erkannten. Romeo fuhr hindurch, wobei ihn alle mit einem schmutzigen Lächeln bedachten. In ihren Augen lagen Vor- und Schadenfreude. Es führte dazu, dass Romeo unter einem trockenen Hals litt und schreckliches Herzklopfen bekam. Das hier sollte ein Aufnahmeritual sein, aber nie hatte er sich einsamer gefühlt.

Am Ende der Gasse wartete Turi Kaspar auf ihn.

Bei Turi Kaspar handelte es sich um den langjährigen, mächtigen Präsidenten der Devil’s Revengers. Kaspar war ein Schrank von einem Mann. Er war um die fünfzig Jahre alt und sah aus und kleidete sich ein bisschen wie der amerikanische Rockmusiker Alice Cooper. Er war vorbestraft wegen Waffenbesitz, Drogenhandel und Mordversuch, und er fuhr eine rostrote Harley FXRT im coolen Vintage-Look mit kleiner Windschutzscheibe und verschaltem Lenker. Caro, die Freundin von Kaspar, war die einzige Frau, die am Anlass zugegen sein durfte. Caro war fünfzehn Jahre jünger als der Präsident, und es handelte sich bei ihr um eine verlebte Lady mit Vokuhila-Frisur. Die Alkoholikerin trug über dem Hintern ein Tattoo, das wegen des bauchfreien Tops, das Caro übergezogen hatte, auch in der Kälte für alle sichtbar blieb: «Eigentum der Devil’s Revengers.» Sie sass lässig auf dem Sozius von Kaspar.

«Nun, Krieger», grüsste Kaspar den Kandidaten Romeo, nachdem dieser auf dem Motorrad vor ihm stehen geblieben war. Er rauchte eine Zigarette. «Alles klar?»

Romeo gab sich cool. «Ich bin okay», sagte er und steckte gespannt seine Hände in die Hosentaschen.

«Bist du bereit, die Mutprobe anzunehmen, die wir uns für dich ausgedacht haben?»

«Kommt darauf an», sagte Romeo so nachlässig wie möglich.

«Kommt worauf an?», fragte Kaspar arrogant.

«Auf die Mutprobe.»

«Hast du Angst?», fragte ihn Kaspar, wie man ein kleines Kind fragt.

«Natürlich nicht», antwortete Romeo wegwerfend.

«Das brauchst du auch nicht», sagte Kaspar undurchschaubar. «Weisst du, als ich vor zwanzig Jahren zu den Devil’s Revengers gestossen bin, da musste ich mir als Mutprobe noch einen riesigen Eimer über den Kopf kippen, der mit den gesammelten Fäkalien der Vollmitglieder gefüllt war. Danach durfte ich meine Kleider eine Woche lang nicht waschen.»

«Wie nett», sagte Romeo, der für etwas Aufheiterung dankbar war.

«So etwas machen wir heute nicht mehr», beruhigte ihn Kaspar. «Nicht wahr, Caro?»

«Yeah», sagte Caro aufgekratzt. «So etwas machen wir heute nicht mehr.»

«Und was habt ihr stattdessen heute mit mir vor?», wollte Romeo wissen. Er versuchte, ein verräterisches Zittern in der Stimme zu verbergen.

«Willst du denn wirklich immer noch ein loyales Mitglied der Devil’s Revengers werden?», durchbohrte ihn Kaspar. «Nach all den Demütigungen, die du im Lauf des letzten Jahres hast auf dich nehmen müssen? Glaubst du, du hast dazu noch die Eier?»

«Ja, das denke ich, Mann», sagte Romeo, wobei er sich selbst nicht ganz glaubte.

Kaspar musterte ihn einen langen Moment misstrauisch. «Gut», sagte er schliesslich, nachdem ihn Romeo überzeugt hatte. «Dann will ich dir jetzt sagen, worin die Aufgabe besteht, die du heute zu lösen hast.»

«Nämlich?», fragte Romeo ungeduldig.

«Bestimmt ist dir aufgefallen, dass hier bloss die Hälfte der Revengers versammelt ist.»

«Korrekt», sagte Romeo.

«Dreissig weitere Revengers warten am anderen Ende der Stadt auf dich, nämlich beim Farbhof in Altstetten.»

«Beim Farbhof?»

Kaspar nickte. «Am Ziel deiner heutigen kleinen Ausfahrt.»

«Alles, was ich tun muss, ist, vom Zürichhorn an den Farbhof zu fahren?», fragte Romeo ungläubig.

«Ja», sagte Kaspar. «Aber ein kleines Detail fehlt noch.»

Die restlichen Anwesenden fingen alle dunkel zu grinsen an.

«Und das wäre?»

«Du wirst nackt fahren.»

«Was?»

«Du wirst auf der Harley ohne Kleider die ganze Stadt durchqueren.»

«Das ist nicht euer Ernst.»

«Wenn du dabei von der Polizei aufgehalten wirst, hast du die Mutprobe verloren», warnte ihn Kaspar. «Nicht wahr, Caro?»

«Yeah», krächzte Caro. «Wenn du dabei von der Polizei aufgehalten wirst, dann hast du die Mutprobe verloren.»

Romeo hatte schnell einen Entscheid gefällt. Er stoppte den Motor seines Rads.

«Das mache ich nicht», sagte er.

«Wie, bitte?», antwortete Kaspar irritiert.

«Ich habe mich als Kandidat ein Jahr lang jeden Tag zum Affen gemacht für die Devil’s Revengers», erklärte Romeo. «Ich werde mir heute Abend nicht auch noch den Tod holen, um von den Vollmitgliedern akzeptiert zu werden.»

«Ist das dein letztes Wort?»

«Ja.»

«Dann habe ich mich schwer in dir getäuscht.»

«So», sagte Romeo. «Hast du das?»

Kaspar nickte. «Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Feigling bist.»

«Als ob es darum gehen würde», konterte Romeo.

«Worum geht’s dann?», fragte Kaspar eindringlich. «Sag es mir.»

«Es geht darum, dass du mich gar nicht dabeihaben willst», konfrontierte ihn Romeo.

«Ach, ja?»

«Ja», sagte Romeo mit dem Mut des Verzweifelten. «Deshalb habt ihr euch ein Ritual ausgedacht, von dem ihr wusstet, dass ich es ablehnen würde.»

«Und warum sollten wir das tun, Klugscheisser?»

«Weil wir uns zu ähnlich sind», antwortete Romeo. «Weil ich dir immer zu nahe gekommen bin. Du hast Angst, dass ich den Laden an mich reisse, wenn ich erst einmal drin bin!»

Einige der Anwesenden reagierten jetzt mit Buhrufen.

«Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, Romeo», musste Kaspar zugeben. «Aber vielleicht hast du recht, und es ist tatsächlich besser, wenn sich unsere Wege an diesem Punkt trennen.»

«Mit Vergnügen», zischte Romeo.

«Aber wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nie wieder zu kommen, Romeo. Dann sind die Devil’s Revengers und du in einem Bad Standing verbunden. Ist das wirklich, was du willst?»

«Ich lasse mich von dir nicht einschüchtern, Turi», sagte Romeo.

«Davon ist ja nicht die Rede.»

«Ich meine es ernst. Ich habe bei euch eine Menge Dinge gesehen.»

«Was meinst du?», fragte Kaspar drohend.

«Ich weiss von drei Fällen, in denen unschuldige Frauen von Mitgliedern der Devil’s Revengers vergewaltigt worden sind», erklärte Romeo. «Die Opfer werden von euch bis heute eingeschüchtert, damit sie nicht zur Polizei gehen. Es ist das Allerletzte!»

«Worauf willst du hinaus?», fragte Kaspar kalt.

«Wenn ihr mich nicht in Ruhe lässt, dann mache ich eine Zeugenaussage, und die Täter wandern alle für Jahre ins Gefängnis.»

Wieder kam es zu Buhrufen und zu Pfiffen.

«Spielen wir jetzt plötzlich mit den hard balls?», liess sich Kaspar grämlich vernehmen.

«Weisst du, Turi, ich habe gedacht, bei den Devil’s Revengers handle es sich um eine inoffizielle Ordnungsmacht, um Männer guten Willens, die darüber hinaus Spass haben wollen mit ihren Motorrädern und deshalb von der Polizei geduldet werden.»

«Und?»

«Ich habe mich getäuscht. In Wahrheit seid ihr nur noch an Geld und Macht interessiert.»

«Wir sind hier nun einmal nicht bei den Jedi-Rittern», sagte Kaspar. «Willkommen in der erwachsenen Welt, Bruder.»

«Nein», schüttelte Romeo den Kopf. «Es hat nichts mit Erwachsensein zu tun, wenn man sich nicht an die Gesetze hält. Die Devil’s Revengers sind kriminell. In den Häusern, die ihr im Zürcher Rotlicht besitzt, lässt ihr die Prostituierten zu völlig überhöhten Zimmerpreisen anschaffen, und ihr schreckt auch vor Drogenhandel nicht zurück. Es ist mir alles zuwider, und ich kann bereits nicht mehr glauben, dass ich einmal bei euch mitmachen wollte.»

«So siehst du das?», fragte Kaspar mit Bedauern in der Stimme.

«Ja», bekräftigte Romeo. «Auf das Patch der Devil’s Revengers auf dem Rücken meiner Lederjacke kann ich gerne verzichten.»

Romeo spuckte vor Kaspar auf den Boden.

Er startete seine Maschine, und unter den Pfiffen und den Buhrufen der restlichen Mitglieder machte er sich schleichend aus dem Staub. Einige skandierten im Chor: «Pussy! Pussy! Pussy …!», und Romeo spürte ihre verächtlichen Blicke in seinem Rücken. Mehrere Revengers, die bekannten Schläger unter ihnen, wollten ihm nach, um ihm eine Abreibung zu verpassen. Aber der Präsident bedeutete ihnen einzuhalten. «Lasst ihn in Ruhe!», befahl ihnen Kaspar. «Den kleinen Scheisser sind wir los.»

Romeo war ein Stein vom Herzen, als er auf der Bellerivestrasse wieder stadteinwärts fuhr. Im Gegensatz zum Hinweg nahm er es diesmal gemütlich. Er hielt sich brav an die Höchstgeschwindigkeit. Er hatte keine Lust auf Kunststücke mehr, und er wollte keine bürgerlichen Fussgänger mehr erniedrigen. Er war überrascht darüber, wie einfach ihn Turi Kaspar und seine Leute hatten gehenlassen. Ihm sollte es recht sein. Die ganze Anspannung der vergangenen zwölf Monate fiel jetzt nämlich von ihm ab wie eine eiserne Jungfrau. Die Mutprobe abzulehnen, war der richtige Entscheid gewesen, kam Romeo befriedigt zum Schluss. Nach allem, was sie ihm anzutun gedacht hatten, lernte er jetzt seine wärmenden Kleider zu schätzen, die ihm den eiskalten Fahrtwind vom Leibe hielten.

Er merkte, dass es ihm egal war, was die andern von ihm dachten. Vor sich selbst hatte er heute sein Gesicht gewahrt.

Er kehrte zurück ins Aussersihl-Quartier, indem er die Stauffacherbrücke überquerte, und bog wenig später ein in die Langstrasse.

Er stoppte die Maschine vor einem Lebensmittelladen, der auch um diese Zeit noch geöffnet hatte. Vor der Kasse, im grellen Neonlicht, stellte er sich in die Schlange, um eine neue Flasche Jack Daniel’s zu kaufen. Beim Verkaufsangestellten handelte es sich um einen orthodoxen Ex-Jugoslawen, den er mochte. An der Wand gab es eine lange Gemüseauslage, und es duftete nach Fleischmarinade. Während Romeo wartete, steckte er sich eine Zigarette in den Mund, die er nicht anzünden durfte. Plötzlich kamen ihm wieder Turi Kaspar und die Devil’s Revengers in den Sinn, und ihm wurde klar, dass sie ihn jetzt, bereits mit etwas Distanz, an die Zeichentrickserie «Wickie und die starken Männer» erinnerten, an den schrecklichen Sven und seine Vasallen. Er musste lachen beim Gedanken, und die anderen Kunden, darunter drei Teenager im Ausgang, musterten ihn daraufhin kritisch. Dann war er endlich an der Reihe, und er steckte sich den Whisky vor der Brust in die Lederjacke, nachdem er bezahlt und das Lokal wieder verlassen hatte.

Romeo wohnte in einer kleinen Wohnung an der Hohlstrasse, im ersten Stock unweit des Güterbahnhofs. Im Innenhof stellte er sein Motorrad ab, und auf dem Weg zum Hauseingang ging er vorbei am türkisch-islamischen Kulturverein, der hier im Parterre sein Lokal gemietet hatte. Die Vereinsmitglieder, vor allem Männer, nervten ihn mit ihrem Lärm, seit er vor einem halben Jahr hier eingezogen war. Der Vermieter, Herr Tobler, hatte ihm die Wohnung am Tag gezeigt, als es im Hinterhof verhältnismässig ruhig gewesen war. Darauf war er hereingefallen. Er hätte die Wohnung natürlich nicht genommen, wenn er gewusst hätte, dass unter ihm die Türken jede Nacht bis um vier Uhr Back Gammon spielen würden. Dabei tranken sie Ayran, hörten Özgün Müzik und brüllten umher, als würden sie sich nicht vergnügen, sondern als hätten sie alle Streit und wären taub. Das hatte Romeo noch nie verstanden: die andere Mentalität. Kam dazu, dass die Wohnung ohnehin sehr hellhörig war und der Boden über dem Kulturzentrum nicht aus Stein, sondern bloss aus Holz und Dämmung bestand. Auch heute Abend war der Laden wieder voll mit Leuten vom Bosporus, und Romeo machte sich gefasst auf eine weitere schlaflose Nacht. Wie immer, wenn er am Zentrum vorbeiging, sah er an der Wand das Bild des verschneiten Ararats. Es waren auch jedes Mal dieselben Gesichter. Er grüsste aber keinen von ihnen.

Er betrat das alte Haus, nahm im Korridor die Stufen in den ersten Stock und betrat dann seine unordentliche Zwei-Zimmer-Wohnung, in der es nach Rauch stank, weil er vergessen hatte zu lüften. In der Küche zog er seine kalte Lederjacke aus, setzte sich an den Tisch, auf dem ein überquellender Aschenbecher aus buntem Porzellan stand, und trank zunächst einmal zwei Gläser Jack Daniel’s. Die Whiskygläser, die ständig in Gebrauch waren, musste er vorher in der Spüle sauber machen. Als er sich Eiswürfel aus dem Gefrierfach besorgte, stellte er fest, dass dort noch ein halber Plastikbeutel mit Black Tiger Crevetten kurz vor dem Ablaufdatum vorrätig war. Romeo nahm sie heraus, taute sie auf und briet sie dann kurz im Olivenöl. Er wechselte ins Wohnzimmer und ass, nachdem er die Stiefel abgestreift hatte, auf dem Ledersofa, während er fernschaute. Hier hing eine schwarzgelbe Dartscheibe mit blauen Pfeilen an der Wand, und auf einem Gestell stand ein M&M-Spender aus buntem Hartplastik. Fröhlich zappte Romeo umher und hoffte, irgendwo auf Fussball zu stossen. Auf Eurosport wurde er fündig. Dort lief die Wiederholung eines Matches der Major League Soccer. Romeo brach an diesem Abend noch eine neue Stange Chesterfields an; schliesslich merkte er, dass er hundemüde war. Bei laufendem Fernseher schleppte er sich ins Schlafzimmer, wo er sich in den Kleidern aufs Bett mit Leoparden-Bezug legte und, ohne sich die Zähne zu putzen, sofort einschlief.

Gegen halb drei erwachte er noch einmal kurz. Bei den Türken im Parterre war offenbar ein heftiger Streit ausgebrochen. Der grösste Teil von ihnen war bereits nach Hause gegangen. Trotzdem herrschte ein furchtbarer Lärm unter Romeo, so als würden ganze Gegenstände herumgeworfen und als würden diese gegen die Heizkörper knallen. Mehrere Männer schrien sich gleichzeitig an.

«Ruhe, verdammt!», rief Romeo, obwohl er wusste, dass es nichts nützte.

Tatsächlich war es irgendwann still. Früher als sonst.

Am nächsten Tag hatte Romeo bei der Tankstelle Spätschicht, was bedeutete, dass er ausschlafen konnte. Er erwachte in den Kleidern des Vortages und nahm zuerst einmal eine heisse Dusche, wobei er sich beeilen musste, weil das warme Wasser im Boiler wie immer knapp war. Endlich putzte er, bloss mit einem Tuch um den Bauch, auch wieder einmal die Zähne. Dann setzte er in der Küche heissen Kaffee auf.

Im Wohnzimmer legte er eine CD ein. Einstürzende Neubauten. «Sand.»

Young woman, share your fire with me. My heart is cold, my soul is free …

Im Schlafzimmer suchte er neue Kleider heraus, in die er sogleich schlüpfte, denn es war kalt im Haus, und seine Muskeln hatten nach der Dusche bereits ein bisschen geschlottert. Zurück in der Küche war der Kaffee bereit. Es war sein Frühstück. Er ass nichts am Morgen. Alles, was er zu Beginn des Tages brauchte, war eine grosse Tasse schwarzer Kaffee mit viel Zucker und einem Schuss Whiskey sowie zwei, drei Zigaretten. Dann fühlte er sich wohl und aufgelegt zu neuen Schandtaten.

Dieser Morgen hielt allerdings eine böse Überraschung für ihn bereit.

Als er sich im Wohnzimmer mit seiner «Hard Rock Café»-Tasse in der einen und der Zigarette in der anderen Hand hinsetzen wollte, musste er feststellen, dass im Ledersofa neuerdings ein Loch war.

«What the hell?», sagte Romeo, während er die Augen zusammenkniff.

Rund um das Loch verteilten sich zahllose kleine Federn, die aus dem Innern des Polsters stammten.

Romeo schob das Sofa mit dem Knie zur Seite, um festzustellen, dass sich auch im Boden darunter ein Loch befand. Romeo schaute zur Decke. Auch dort entdeckte er im weissen Verputz einen kleinen schwarzen Punkt.

Kein Zweifel: Es waren die Spuren eines Schusses. Es waren die Spuren eines Schusses von einer Pistole oder von einem Gewehr. Gefallen war er im türkischen Kulturverein, sodass er Boden, Sofa und Decke in Romeos Wohnung durchschlagen hatte. Bestimmt war das Projektil in der Hitze des Gefechts abgegeben worden und in den anderen Geräuschen der Schlägerei untergegangen, die Romeo gestern um halb drei gehört hatte. Tatsache war, dass Romeo jetzt hätte tot sein können. Sein Kopf war nur knapp verfehlt worden. Die Kugel war nur einen Meter an ihm, der daneben im Schlafzimmer gelegen hatte, vorbeigeflogen. Er konnte es kaum glauben.

Romeo war stinksauer.

Er war nicht einer, der schnell die Polizei rief. Aber nachdem ihm klar geworden war, dass die Türken gestern nach Hause gegangen waren, ohne bei ihm zu klingeln und sich zu vergewissern, ob er okay war, hatte er keine Lust mehr, sie vor Strafverfolgung zu schützen. Er wusste, dass man in der Schweiz als Ausländer keine Waffen besitzen durfte, und er wusste, dass es grundsätzlich verboten war, mit einer Waffe einen Schuss abzugeben. Also wählte er die 117.

Die Polizei war zehn Minuten später vor Ort und untersuchte akribisch den Tatort. Um den Staatsanwalt zu dokumentieren, wurden in Romeos Wohnung Fotos geschossen. Spezialisten der Spurensicherung hatten einen Stab durch die drei Einschusslöcher gesteckt, um dadurch den Schuss zu visualisieren. Die Türken wurden einvernommen, und es wurde dabei die Tatwaffe sichergestellt, und die Beamten mussten nicht mehr nach der Kugel suchen, die offenbar in der Dämmung zwischen dem ersten und zweiten Stock steckengeblieben war und keinen grösseren Schaden angerichtet hatte. Der Täter war schnell eruiert, da er sich als geständig erwies. Es hatte in der Nacht einen Streit zwischen zwei Männern gegeben, wobei der eine illegal im Besitz einer Waffe gewesen war. Irgendwie war es dabei zum Gerangel gekommen, und irgendwie hatte sich dabei eine Patrone gelöst. Der Schuss war also nicht absichtlich gefallen. Trotzdem leitete die Polizei sofort ein Strafverfahren ein.

Romeo rief Herrn Tobler an, seinen Vermieter, um ihm die ganze Geschichte zu erzählen. Herr Tobler war ein Zürcher Patrizier, der das R hinten im Hals rollte. Als Romeo seine Stimme hörte, hatte er ihn sofort wieder vor Augen, wie er ihm vor einem halben Jahr die Wohnung gezeigt hatte: in braunen Budapestern, einem hellblauen Hemd mit weissem Kragen und weissen Manschetten sowie mit einer bürgerlichen Grauhaarfrisur, einem geföhnten Seitenscheitel.

«Bitte kündigen Sie diesen Leuten, Herr Tobler», flehte Romeo am Telefon. «Es herrschen hier inzwischen untragbare Zustände.»

«Das kann ich nicht, Herr Spiess.»

«Wieso nicht?»

«Weil mir das Haus inzwischen gar nicht mehr gehört.»

«Was?»

«Ich habe das Gebäude an der Hohlstrasse vor zwei Wochen an Kerim Özdal verkauft, den Aargauer Getränkeunternehmer.»

Romeo war konsterniert.

Herr Tobler hatte das Haus hinter dem Rücken der Mieterschaft tatsächlich an einen Türken veräussert.

Es machte seine Frustration nur noch grösser.

Kerim Özdal tauchte gegen Mittag auch wirklich vor dem Zentrum an der Hohlstrasse auf, weil ihn die Polizei hierher bestellt hatte. Özdal war reich. Er hatte ein Vermögen angehäuft mit dem Import von türkischer Limonade, die er in der Schweiz an die Lebensmittelläden seiner Landsleute vertrieb sowie an Kebab-Buden landauf landab.

Romeo betrachtete ihn, während die zivilen Beamten mit ihm sprachen. Er trug weisse Schuhe und ein weisses Hemd sowie einen schwarzen Anzug mit Glitter, was irgendwie seinen Status verdeutlichen sollte. Er hatte schütteres schwarzes Haar und ein dunkles arabisches Gesicht. Um seinen Hals hing ein feines Goldkettchen.

Als Özdal endlich frei war, damit auch Romeo sich an ihn wenden konnte, machte er eigentlich einen freundlichen und pragmatischen Eindruck.

«Mein Name ist Romeo Spiess, und ich bin Mieter im ersten Stock», stellte sich Romeo seinem neuen Vermieter vor. «Ich weiss, bei den Mitgliedern des türkisch-islamischen Kulturvereins handelt es sich um ihre Landsleute», gab sich Romeo verständnisvoll, «aber seit ich hier wohne, machen sie nur Schwierigkeiten. Vor allem in der Nacht, wenn ich gerne schlafen würde.»

«Ich weiss», sagte Özdal. Er sprach schweizerische Mundart mit einem starken türkischen Akzent. Er war nicht hier aufgewachsen. «Ich höre davon nicht zum ersten Mal.»

«Heute Nacht ist sogar mein Leben bedroht worden», fuhr Romeo fort. «Was muss noch geschehen?»

«Dafür möchte ich mich bei ihnen entschuldigen, Herr Spiess, sowohl als ihr Vermieter als auch als türkischer Landsmann», sagte Özdal aufrichtig.

Romeo merkte, dass der Geschäftsmann immer noch ein bisschen unter dem Einfluss der polizeilichen Einvernahme stand, und so versuchte er, das Momentum der behördlichen Gewalt noch ein wenig zu seinen Gunsten auszunutzen.

«Wäre es unter diesen Umständen nicht möglich, den Mietvertrag mit dem türkisch-islamischen Kulturverein aufzulösen?», fragte Romeo vorsichtig.

«Ich habe selber darüber nachgedacht», musste Özdal zugeben. «Diese Leute sind nicht von mir ausgesucht worden. In der vergangenen Nacht ist eine Grenze überschritten worden. Ich werde den Verantwortlichen des Vereins noch heute kündigen. Das habe ich auch der Polizei versprochen.»

Romeo atmete auf.

Er ging arbeiten und kehrte erst am späten Abend von der Schicht zurück.

Tatsächlich hing an der verschlossenen Glastür zum Kulturzentrum ein Zettel, der Informationen auf Türkisch bereithielt, und der Raum dahinter stand dunkel und leer.

Romeo konnte in dieser Nacht endlich wieder einmal gut schlafen.

Der grosse Ärger folgte erst am nächsten Abend.

Der Zettel an der Glastüre, er war verschwunden, und das Zentrum quoll erneut über mit türkischen Vereinsmitgliedern, die es sich nicht nehmen liessen, auch nach den Ereignissen der letzten Tage wieder lautstark zu zechen und zu zocken.

Romeo war grün vor Wut, und sofort rief er Herrn Özdal an, der ihm am Vortag seine Visitenkarte hinterlassen hatte. Im Laufe des aufgeregten Gesprächs kam aus, dass der Kulturverein nun doch bleiben durfte. Özdal machte einen äusserst defensiven Eindruck, versprach Besserung, und Romeo wurde klar, dass es auch für ihn noch eine höhere Gewalt gab, die ihn davon abhielt, seine türkischen Landsleute aus dem Haus zu werfen. Romeo hatte es geahnt, und ihm dämmerte schmerzlich, dass er aus dieser Geschichte als der Dumme hervorgehen würde.

Was sollte er alleine ausrichten gegen die Mafia?

Auch morgens um sechs waren die letzten Türken in dieser denkwürdigen Nacht noch nicht gegangen, und Romeo hatte ihretwegen wieder kein Auge zugekriegt.

Plötzlich hatte er die Nase voll.

Er stand auf, lange bevor er musste, schlüpfte in seine Kleider und stieg auf sein Motorrad vor dem Haus. Wütend nahm er Kurs auf den Zürichberg. Sein Kopf war heiss, aber sein Blut war kalt. Er fuhr in der bissigen Morgenluft über die Kornhausbrücke, über den Schaffhauserplatz, hoch zu den Häusern der Wohlhabenden, hinein ins Quartier der Reichen. Er spürte, wie ihm dabei die Galle hochkam. An der Freudenbergstrasse war er am Ziel. Hier lebte Herr Tobler. Romeo war nicht überrascht, als er das Haus in der herrschenden Dunkelheit erkannte. Genau so hatte er es sich vorgestellt: ein schönes grosses Gebäude, der Jahrhundertwende entstammend, käsegelbe Fassaden mit riesigen Rankgerüsten, die jetzt, im bevorstehenden Winter, völlig nackt waren. In Toblers Briefkasten steckte in dieser frühen Morgenstunde ein ungelesenes Exemplar des «Tages-Anzeigers». Romeo stoppte den Motor seiner Harley. Dann öffnete er das unverschlossene Gartentor und ging zum Hauseingang. Wie nie zuvor war er in Streitlaune. Kaum hatte er geklingelt, bellte im Innern des Hauses ein Hund. Auch das noch. Ein Scheiss-Köter. Wie Romeo Hunde hasste. Trotzdem klingelte er ein zweites und ein drittes Mal, dann endlich vernahm er im Haus Schritte auf der Treppe. Es dauerte nochmals eine halbe Minute, ehe Herr Tobler die schwere geschnitzte Haustür öffnete, die über einen imposanten Türknauf und über ein vergittertes gelbes Fenster verfügte.

«Ja, bitte?», fragte Herr Tobler, wie er verwirrt ins Freie trat. Er trug einen purpurfarbenen Morgenmantel und karierte Finken. Seine grauen Haare waren zerzaust von der Nacht, als hätte er eine Fahrt im Cabrio hinter sich. Seinen Hund, einen grossen aggressiven Schäfer, der weiterhin bellte, hielt er mühsam hinter sich in Zaum.

«Erinnern sie sich an mich?», fragte Romeo, der mit der rechten Faust unternehmungslustig gegen die linke Handfläche schlug.

«Herr Spiess?», kam es Herrn Tobler in den Sinn.

«Ganz genau. Ihr ehemaliger Mieter.»

«Was machen sie hier?», fragte Tobler misstrauisch. «Und noch dazu um diese Zeit?»

Romeo bediente sich eines höhnischen, richterlichen Tonfalls. «Wie kommen sie dazu, das Haus an der Hohlstrasse an einen Türken zu verkaufen?»

«Was?», fragte Tobler, der nicht verstand.

«Sie verdammter Verräter!», rief Romeo. «Verkaufen das schöne alte Gebäude einfach an einen muslimischen Ausländer!»

«Sind sie etwa deswegen hierhergekommen?»

«So ist es, Herr Tobler!», rief Romeo ungehalten.

«Sind sie betrunken?», fragte Tobler, ihn von oben herab musternd mit gut schweizerischen Schützenaugen.

«Nein, ich bin nicht betrunken! Aber stellen Sie sich vor: Vor zwei Tagen wäre ich beinahe erschossen worden! Alles wegen diesem türkisch-islamischen Kulturverein! Sie haben das Haus an die Mafia verkauft, und ich bin dort als Schweizer jetzt der Idiot! Wegen ihnen!»

«Immer mit der Ruhe», meinte Herr Tobler, der jetzt anfing, klarere Gedanken zu fassen. Mit der rechten Hand beruhigte er weiterhin seinen Schäfer, während er mit dem linken Arm um seinen ganzen Oberkörper fasste, weil er darunter bloss ein Pyjama trug und an der frischen Luft schrecklich fror. «An wen ich meine Liegenschaften verkaufe, geht sie einen feuchten Dreck an, Herr Spiess!»

«Warum zum Teufel haben sie nicht an einen Einheimischen verkauft?»

«Weil es mir egal ist, Herr Spiess! Weil ich kein Rassist bin!»

«Das bin ich auch nicht!», bekräftigte Romeo. «Aber sie, sie stehen genau für die herrschende Dekadenz!»

«Bitte, was?»

«Sie verkaufen unsere Schweizer Heimat aus Gewinnsucht an reiche Muslime! In dreissig Jahren wird es in Europa eine muslimische Mehrheit geben, wenn wir uns nicht endlich alle wehren und zusammenhalten!»

«Ich sag’s ja, Herr Spiess, sie sind ein Rechtsextremer!»

«Aber es ist die Wahrheit!»

«Ich hätte auf meine Frau hören sollen und auf meinen Instinkt!»

«Was soll das heissen?»

«Ich wollte ihnen die Wohnung anfänglich gar nicht geben. Ich dachte mir, so ein Mann wird dir nur Ärger machen.»

«Warum haben sie’s trotzdem getan?»

«Weil ich ihnen eine Chance geben wollte, Herr Spiess. Weil ich ein Herz habe.»

Romeo feixte. «Ein Herz?»¨

«Ein Herz für Randständige.»

«Für Randständige?!» Romeo blieb beinahe die Spucke weg. «Ich bin Biker! Kein Penner!»

«Ach, was!», winkte Tobler wütend ab. «Leute, die so rumlaufen wie sie, gehören alle eingesperrt!»

«Eingesperrt?»

«Und ans Bett fixiert! In der Psychiatrie!» Tobler bekam ein rotes Gesicht, und seine Schläfen fingen an, unheimlich zu pochen. «Ich habe meine Lektion jedenfalls gelernt!»

«Ich gebe ihnen gleich ans Bett fixiert, sie egoistischer alter Sack!», rief Romeo und ging düster auf Tobler los.

«Verlassen sie sofort mein Grundstück!», schrie Tobler herrisch. «Oder ich rufe die Polizei!»

Aber Romeo liess sich nicht beirren.

Da trat Herr Tobler zur Seite und liess seinem Schäfer freie Bahn.

Das Tier hetzte sofort auf Romeo los.

«Fass, Caruso!», rief Herr Tobler wie ein Nazi. «Fass!»

Für Romeo, den Hundehasser und in seiner Laune, war es das gefundene Fressen. Er versetzte dem Tier mit den Stiefelspitzen mehrere kräftige Fusstritte gegen den Körper, trat es hemmungslos mehrmals gegen den Schädel und zwang es schliesslich würgend und mit voller Wucht zu Boden, wo es winselnd liegen blieb.

«Sie Monster!», schrie Tobler entsetzt.

«Und jetzt sind sie dran!», keuchte Romeo, als er wieder aufsprang.

«Hilfe!», schrie Tobler. «Hilfe!»

Er wollte sich durch die Tür ins Haus zurückziehen, aber es war schon zu spät. Romeo hatte ihn beim Kragen und verpasste ihm einen unbarmherzigen Faustschlag gegen die Nase.

Tobler ging blutend zu Boden.

«Caruso», röchelte er nochmals hustend und wehrlos.

Es war der Moment, in dem Romeo hörte, wie eine Polizeisirene ganz nah kurz aufheulte, und in dem er zuschauen musste, wie vor dem Haus ein Streifenwagen der Stadtpolizei stoppte.

Später sollte Romeo erfahren, dass Frau Tobler den Streit im Haus von Beginn weg mitverfolgt hatte und so schlau gewesen war, ganz früh die Polizei zu alarmieren.

Zwei Beamte in Uniform stürmten auf Romeo zu, der nicht glauben wollte, wie ihm geschah, und legten ihm sofort Handschellen an, nachdem sie ihn, der heftigen Widerstand leistete, mit vereinten Kräften bäuchlings auf den Boden gezwungen hatten.

«Sie sind verhaftet», sagte einer von ihnen ausser Atem.

«Fuck you!», schrie Romeo übertölpelt aus Leibeskräften.

Strafanstalt Pöschwies, Frühjahr 2015

Romeo Spiess wurde vom Gericht zu einer dreivierteljährigen Haftstrafe verurteilt, nämlich wegen Körperverletzung, Tierquälerei und Beamtenbeleidigung. Romeo, dem bei der Verhandlung seines Falls wegen seiner Zeit bei den Devil’s Revengers ein schlechter Ruf vorauseilte, konnte sich keinen Anwalt leisten. Deshalb wurde für ihn lediglich ein Strafverteidiger bestellt. Zum Glück hatte Herr Tobler keine bleibenden Schäden davongetragen. Zur Verbüssung der Strafe wurde Romeo nach Regensdorf im Zürcher Unterland überführt, in die dortige Strafanstalt Pöschwies. Das Gefängnis war von einer dicken Betonmauer umfriedet, und aus der Luftperspektive hatte das ganze Areal etwas von einem kleinen Flughafen mit seinen schmalen, schräg angelegten Gebäudekomplexen wie Pisten. Die Fassaden sahen aus wie aus gelbem Lego zusammengesteckt, mit modernen, dunkelblauen Fensterrahmen und -gittern. Im Innern gab es weisse Korridore mit blauen Geländern und Metalltüren wie zu Luftschutzkellern. Hofgang wurde auf einem grossen Kiesplatz gewährt. Die Pöschwies fasste dreihundert Gefangene. Vom Einbrecher bis zum Mörder sass hier alles ein. Bei zwei Dritteln der Verurteilten handelte es sich laut Statistik um Ausländer. Die Reformierten machten vierzig der Häftlinge aus, die Katholiken achtzig. Grösste Glaubensgemeinschaft bildeten die Muslime. Sie zählten hundertzwanzig Insassen. Sie missbrauchten diese Macht und verbreiteten unter den Nichtmuslimen physischen und psychischen Schrecken.

Romeo war davor ein bisschen geschützt wegen seiner Tattoos und wegen seines harten Bikerimages. Auch wenn es am Ende mit den Devil’s Revengers nicht geklappt hatte – seine Zeit als Kandidat und seine Bekanntschaft mit Turi Kaspar verhalfen Romeo im Knast zu ansehnlichem Respekt, vor allem unter den Gleichgesinnten.

Romeo hasste seine Sträflingskleidung, die ihm sein Individuelles nahm, er hasste es, hier keinen Alkohol trinken zu dürfen, und noch mehr hasste er es, in der Pöschwies um sechs Uhr morgens aufstehen zu müssen. Tagsüber arbeitete er in der Montageabteilung, wo er Modems zusammenzusetzen hatte. Am Abend sass er in der offenen Zelle, rauchte seine Chesterfields und blies Trübsal. Von zu Hause ins Gefängnis mitgenommen hatte er bloss seine Dart-Scheibe mit den drei blauen Pfeilen. Sein Motorrad hatte er für die Zeit im Knast bei seinem Arbeitgeber eingestellt, der Tankstelle im Zürcher Oberland. Die Wohnung an der Hohlstrasse hatte er an einen Kumpel bei der Inkasso-Firma untervermietet, von dem er hoffte, dass er ihn nicht im Stich lassen würde.

Die Hälfte der Zellenwände war mit Porträts von Mitgefangenen bedeckt. Es handelte sich um Ölgemälde, die Kraft ausstrahlten und Talent verrieten. Sie alle stammten von Franz Bader, dem achtundvierzigjährigen Mann, mit dem Romeo seine Zelle teilen musste. Mitten im Raum stand seine sperrige Staffelei mit den vielen Leinwänden. Er lag im unteren Bett, Romeo schlief darüber. Bader hatte seine zweite Frau im Morphinrausch getötet und musste von insgesamt zwölf Jahren noch zwölf Monate absitzen. Obwohl Romeo um die Tatsache wusste, war ihm der andere sympathisch. Bader war schlank, und sein hochmütiger Blick kam aus kleinen Augen, die graublau leuchteten. Er hatte graurote Haare, die sich hinter den Ohren höfisch wellten. Im Gefängnis nannten ihn alle Ivanhoe. Seit er hier einsass, war er clean. Mehr als alles andere träumte er aber davon, nach seiner Freilassung wieder Morphin zu spritzen. Im normalen Leben war er als Gebrauchtwagenhändler tätig, und Romeo vernahm von verschiedenen Seiten übereinstimmend, dass es sich bei Bader um einen hervorragenden Geschäftsmann gehandelt hatte. Er besass ein grosses Autoverkaufsgeschäft in Uster im Zürcher Oberland, das im Moment von seinem Sohn aus der ersten Ehe geführt wurde. Zudem pflegte er die Briefbekanntschaft mit einer Frau von ausserhalb, die sich auf ein Inserat gemeldet hatte, das von Bader in einer Frauenzeitschrift aufgegeben worden war. Seit sie etwas Vertrauen gefasst hatte, kam sie ihn manchmal auch besuchen. Dann brachte sie ihm zu liebe jedes Mal etwas Foie gras mit, die Bader liebte und in der Pöschwies natürlich nie zu essen bekam. Die meiste Zeit im Gefängnis verbrachte er aber mit seiner Malerei. Um sein entsprechendes Talent hatte er immer gewusst, schon als kleiner Junge. Aber erst die Langeweile im Zuchthaus hatte es wirklich zum Vorschein gebracht. Seither war ihm klar, dass er im Leben den falschen Beruf gewählt hatte und dass er eigentlich ein Künstler war. Auch das Gesicht von Romeo wollte Bader so bald wie möglich auf Leinwand festhalten. Angeblich erfüllte sein neuer Zellenkamerad alle dazu nötigen Kriterien: Er war weiss, und er war protestantisch. Romeo dämmerte irgendwann, dass Ivanhoe mehr war als ein blosser Künstler und dass seine Bilder mehr bedeuteten als einen reinen Zeitvertreib. Wer von Bader porträtiert wurde, der gehörte danach im Gefängis zur WASP-Mafia und wurde durch diese beschützt. Seine Kunst machte Bader also zum inoffiziellen Rädelsführer der Arier. Es führte dazu, dass sich Romeo in seiner Zelle eigentlich ganz gut aufgehoben fühlte.

So kam es, dass Romeo ein bisschen zum Protégé von Bader wurde. Das zeitigte zweierlei Folgen. Positiv war, dass die Schwächeren Romeo in Ruhe liessen, weil sie nicht in Konflikt mit Ivanhoe geraten wollten. Negativ war, dass sich die Stärkeren genau dadurch herausgefordert fühlten: Sie konnten Bader indirekt eins auswischen, indem sie Romeo provozierten. Der erste Konflikt war deshalb vorprogrammiert. Er ereignete sich an einem kalten Februarmorgen, als sich alle Häftlinge aus demselben Trakt auf dem Hofgang befanden. Die Sonne drang an diesem Tag nicht durch die dunstigen Wolken und wirkte deshalb diffus wie ein gleissender Sternennebel. Neben den Stimmen der Sträflinge war nur das stählerne Säuseln der startenden Maschinen vom benachbarten Flughafen Kloten zu hören. Romeo setzte sich alleine auf eine Bank und stocherte mit seinen Fussspitzen im Kies, während er rauchte. Da setzten sich zwei bärtige Muslime zu ihm, in dem sie ihn flankierten. Es waren zwei der Gefürchteten; Bader hatte Romeo vor ihnen gewarnt. Sie hiessen Tarik und Hilal, hatten geschorene Fussballerfrisuren und neigten im Gefängnis zu Gewalttätigkeiten. Der eine stammte vom Balkan, der andere aus Nordafrika. Sie redeten kaum und benahmen sich immer ganz mafia. Kein Wunder flössten sie Romeo Angst ein, wie sie sich jetzt neben ihm auf der Bank niedergelassen hatten. Ein dritter Muslim stiess hinzu, ein Saudi. Romeo kannte seinen Namen nicht. Er war jünger und von schmächtiger Statur, so dass von ihm weniger zu befürchten war. Auch er trug einen feinen Bart, eine Clubmasterbrille und eine verkehrte schwarze Baseball-Mütze. Er plusterte sich vor Romeo auf und war darum bemüht, ihm in die Augen zu schauen.

«Allah ist gross und Mohammed sein Prophet», sagte er mit arabischem Akzent, indem er irgendeinen Imam imitierte, der ihm in seinem kurzen Leben irgendwann begegnet sein musste.

«Was willst du?», fragte Romeo, wobei er versuchte, Tarik und Hilal zu ignorieren. So gelassen wie möglich stiess er Rauch aus, der vom Hauch, den die Kälte vor seinem Mund produzierte, nicht zu unterscheiden war.

Der junge Muslim griff in die Brusttasche seiner Sträflingskleidung und zog ein kleines Buch heraus. Es handelte sich um einen roten Ledereinband mit gold-geprägtem Bordürenmuster auf der Oberseite.