7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Periplaneta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Periplaneta

- Sprache: Deutsch

14 Geschichten über Selbstfindung, Ängste, Sehnsüchte und den Umgang mit Gedanken und Ideen: Eine Verabredung, die nicht stattfindet. Eine wunderbare Aussicht, wenn da der Zaun nicht wäre. Schädlingsbekämpfung, die letztendlich auch nur eine Form des Tötens ist. Das Raubtier, das zur Beute wird. Der Freund, der auf einmal nicht mehr da ist. Und eine Begegnung mit dem früheren Ich. Vielleicht sind Menschen in der Theorie frei. Doch der Tausch von Freiheit gegen Sicherheit beginnt bereits in der Gedankenwelt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

periplaneta

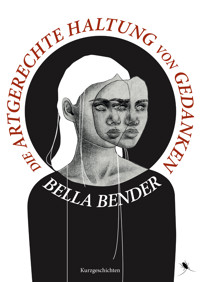

BELLA BENDER „Die artgerechte Haltung von Gedanken“ 1. Auflage, Mai 2019, Periplaneta Berlin,

© 2019 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.

Lektorat: Laura Alt Cover: Julia Klaiber Satz & Layout: Thomas Manegold

print ISBN: 978-3-95996-132-5 epub ISBN: 978-3-95996-133-2

Bella Bender

Die artgerechte Haltung von Gedanken

Kurzgeschichten

periplaneta

Für meine Schwester Katharina,weil sie stark und mutig ist.

Der Turm

Er war eine Stunde zu früh. Langsam sah er sich um, doch die Straßenschilder ließen sich nicht lesen. Schließlich drehte er sich nach Norden und machte sich auf den Weg, die Hände in den Taschen und den Blick zu Boden gerichtet. Das Pflaster zeigte vor seinen auf- und abtanzenden Lederschuhen ein eigenwilliges Muster. Der Bürgersteig war von ungewöhnlicher Sauberkeit, nur ein einsamer Zigarettenstummel lag unter der Kante seines Schuhs. Verwirrt hob er seinen Fuß und der Stummel flog im Wind davon, wirbelte durch die Luft und die Straße hinab. Er blieb stehen, hob seinen Kopf und wartete, bis die Kippe aus seinem Sichtfeld verschwunden war und ihm wieder einfiel, dass er es eilig hatte.

Erneut ließ er seinen Blick demütig sinken und eilte weiter die Straße hinauf. Es kamen ihm auf seiner Seite kaum Menschen entgegen. Nur ein paarmal hob er seinen Kopf, um zu prüfen, ob er sich noch auf dem richtigen Weg befand. Doch Orientierung war schwer, jede Straßenecke glich der nächsten, es gab nur ein paar Details, die ihm von Veränderungen erzählten. Manchmal war es eine besonders auffällige Leuchtreklame, manchmal auch eine alte Tür im Hauseingang oder ein mit Blumen bepflanzter Balkon im ersten Stock. Akribisch zählte er jede Straße, die er überquerte, warf bei jedem Häuserblock, den er hinter sich ließ, einen Blick nach rechts und nach links, spähte vorsichtig in die Schluchten, die sich vor seinen Augen auftaten.

Erst als jemand ihn anrempelte, richtete er sich auf und wagte es im Vorbeigehen, seine Umgebung genauer zu beobachten. Den Kopf erhoben begann er, zu rennen, und versuchte nicht daran zu denken, dass er niemals schnell genug sein konnte, um die Zeit am Fliehen zu hindern. Einige Geschäfte lagen auf seinem Weg. Eigenartig, die Schaufenster leuchteten, dennoch konnte er keine Ware in den Auslagen erkennen. Verkäufer standen hinter den Theken, als ob sie auf etwas warteten. Nur worauf? Auf Besucher, die sie nicht bedienen konnten?

Sein kurzes, scharfes Einatmen, als er vor dem hohen Gebäude, das er suchte, zum Stehen kam. Die Fenster lagen tief in der Fassade, die Scheiben waren verspiegelt. Er wusste nicht, wieso er das so empfand, aber das Gebäude schüchterte ihn auf eine sehr vertraute Art und Weise ein. Er betrat das Foyer durch eine quietschende Drehtür. Unsicher blickte er sich um. Er stand in einer Empfangshalle, sie kam ihm imposant, sogar monumental vor: Der dunkle Holzboden glänzte, auch die Wandtäfelungen aus Marmor schienen in der Morgensonne, die durch die Fenster hineinfiel. Seine Schritte, die er vorsichtig setzte, klangen so laut, dass er sich schämte, auch wenn niemand hier war, um sie zu hören. Am Ende der Halle erkannte er eine Rezeption, eine von diesen Empfangstheken, hinter der man eine freundliche Frau mit sanfter Stimme und angenehmem Lächeln erwarten würde, nur war der Platz hinter der Theke leer.

‚Wie merkwürdig,‘ dachte er, ‚dabei ist es noch so früh. Warum sitzt denn niemand am Empfang?‘ Er sah sich um. Eine breite Treppe und ein Aufzug führten in die oberen Etagen. Sein Termin sollte im zehnten Stock stattfinden. Der Aufzug sah ziemlich eng aus. Seine Hände zu Fäusten geballt, blieb er vor der Aufzugtür stehen, so, als ob er eine schwere Entscheidung treffen müsse. Lächerlich kam er sich dabei vor, so unendlich lächerlich.

Er hörte Schritte und drehte sich um. Vor ihm stand eine Frau, das Gesicht schön, ihr Lächeln abweisend. Das Haar hatte sie streng zurückgesteckt und ihre schwarzweiße Kleidung sah aus wie eine Uniform. Er versuchte, ihren Blick aufzufangen, aber sie lief an ihm vorbei, drückte auf den Knopf und stieg in den Aufzug.

„Warten Sie!“, rief er, „Ich war zuerst hier, ich sollte mit einsteigen.“

„Aber das sind Sie nicht“, sagte sie und die gläsernen Türen schlossen sich.

Er protestierte nicht einmal, sondern blieb stehen und sah zu, wie der Lift nach oben schwebte.

Schließlich entschied er sich, die Treppe zu nehmen. Nach den ersten drei Stockwerken geriet er ins Schwitzen. Er zog den Mantel aus und wunderte sich, wie schwer das Stück aus Schurwolle war. ‚Dafür ist es inzwischen zu warm,‘ dachte er, ‚sieh doch, wie schön die Sonne draußen scheint. An einem Frühlingstag kreuzt du im Wintermantel auf. Was werden sie nur von dir denken.‘

Seine Erschöpfung irritierte ihn. Er versuchte, sich zu ermutigen, und sprach zu sich selbst: ‚Komm schon. Es sind nur ein paar Treppen. Die müssten ja zu schaffen sein.‘

Das Treppenhaus schien sich immer weiter in die Länge zu ziehen. Gerne hätte er gewusst, wie viel Zeit seit dem Erdgeschoss vergangen war. Er blickte kurz auf sein Handgelenk und erschrak, als ihm auffiel, dass seine Armbanduhr fehlte. Sie war ein billiges Stück gewesen und hatte ihm nicht gefallen, trotzdem beunruhigte ihn ihr Verschwinden und er fühlte sich alleingelassen. Er hatte nun fünf Stockwerke hinter sich gebracht und fragte sich, in welche Richtung die Korridore führten, denn sie erschienen ihm endlos und leer. Warum begegnete er auf dem Weg niemandem? War er im falschen Treppenhaus gelandet? Er sah sich um, konnte jedoch dafür keine Hinweise entdecken.

Während er beharrlich weiter die Stufen hinaufstieg, versuchte er, nicht an das Vergehen der Zeit zu denken, nicht die Sekunden und Minuten zu zählen. Sein Atem und seine Schritte gaben den Takt vor, dem er weiterhin folgte. Manchmal fielen ihm sogar die Augen zu, wenn er sich zwang, einfach weiterzugehen. ‚Nicht stehenbleiben,‘ dachte er, ‚vielleicht schaffst du es noch.‘

Als er den zehnten Stock erreichte, pochte sein Herz so stark, dass es schmerzte.

„Gehen Sie zur linken Seite, die dritte Tür“, hatten sie ihm gesagt, „Dort finden Sie uns.“

Er verließ das Treppenhaus und wandte sich nach links. Doch als er die Tür suchte, traute er seinen Augen kaum: Vor ihm lagen glatte Wände. Keine Türen waren zu sehen, nicht einmal, als er den Korridor auf- und ablief und nach Vertiefungen in der Mauer suchte, nach irgendeinem Hinweis für einen Raum, der sich ihm verbarg.

„Wo ist es, wo ist es …“, murmelte er.

Seinem Sehvermögen schien er nicht trauen zu können, also schloss er die Augen und ließ seine Hände über die Oberfläche gleiten, erst sanft und vorsichtig, schließlich grob und rücksichtslos. Er spürte, wie seine Haut zerkratzt wurde, dennoch zog er seine Hände nicht zurück. Sie versuchten, etwas zu finden, zu ergreifen – und scheiterten. Er schlug sie gegen die Wand, so als könne ihre Kraft das Gemäuer einreißen. Er hörte, wie die Handknochen brachen, doch sein Zorn war stärker als sein Schmerz.

Er öffnete die Augen wieder, drehte sich um und lief zurück zum Treppenhaus. Als er sich auf den Weg nach unten machte, wuchs sein Schmerz mit jeder Stufe, die er hinabstieg. Er ballte die gebrochenen Hände zu Fäusten. Ein Fehler. Der Schmerz ließ ihn in die Knie gehen. Schwer atmend kauerte er sich auf der schmalen Stufe zusammen. ‚Steh auf!‘, versuchte er, sich zu motivieren, doch sein Körper wollte nicht auf die warnende Stimme hören.

Der Abstieg war mühselig und schmerzhaft. Wehmütig betrachtete er all die Treppenstufen. So sehr er daran gezweifelt hatte, die Treppen bis ins zehnte Stockwerk erklimmen zu können, zweifelte er nun daran, den Rückweg aus eigener Kraft zu schaffen. Vorsichtig linste er am Geländer vorbei in die Tiefe. Er meinte, bereits die Eingangshalle durch die Öffnung im Treppenhaus ausmachen zu können, und bedauerte es, dass er sich nicht einfach hinabfallen lassen konnte. Er betrachtete die Treppenstufe unter sich, betastete die Kanten und wägte kurz ab. Vielleicht war ein freier Fall tödlich. Das hieß nicht, dass er die Schwerkraft nicht für sich nutzen konnte.

Er beugte den Kopf, legte seine gebrochenen Hände über seinen Bauch und ließ sich nach vorne fallen, fast wie bei einem Kopfsprung ins Wasser. Einer Kugel gleich, kullerte er die Wendeltreppe hinunter, Stufe um Stufe schlug sein Körper an die Kanten. Er biss die Zähne zusammen, denn dieser Abgang war vielleicht weniger ermüdend, dafür aber umso schmerzhafter. Er spürte, wie er schneller wurde und er immer stärker gegen Widerstände stieß, doch er versuchte, keinen Laut von sich zu geben. Stattdessen verlor er sein Gefühl in einem rauschenden Wirbel aus Farben, Formen, vergehender Zeit und stärker werdendem Schmerz, bis er freigegeben wurde und mit dem Rücken auf dem polierten Holzboden der Eingangshalle lag. Vorsichtig ließ er seinen Blick umherschweifen. Nichts hatte sich verändert, die Halle war nach wie vor leer, niemand wartete am Empfang. Er hörte den leisen Glockenton des Aufzugs und die fremde Frau stieg wieder aus. Es schien sie nicht zu überraschen, ihn am Boden zu sehen. Sie fragte ihn nur: „Wollten Sie nicht nach oben? Der Aufzug ist jetzt frei.“

Er antwortete nicht. Stattdessen stand er auf und eilte an ihr vorbei. Als er ins Freie trat, sah er seine gebrochenen Hände und verlor sich in einem Schmerzensschrei, der die Straßen entlang hallte. Er war überrascht von der eigenen Stimme, denn er hatte nicht gewusst, dass sie zu solcher Lautstärke fähig war.

Hektisch sah er sich um. Er erinnerte sich, nach Norden gegangen zu sein, doch der Stand der Sonne hatte sich verändert und ihm war nicht bewusst, wie viel Zeit im Turm vergangen war.

„Wo ist der Norden?“, rief er panisch, „Wo ist der Norden?“

Er drehte sich im Kreis.

„Verloren habe ich ihn, verloren“, murmelte er.

Am Zaun entlang

Ich sage etwas zu ihr, aber sie antwortet nicht. Ich wiederhole meinen Satz, bis mir auffällt, dass sie Kopfhörer trägt. Eine Sekunde später komme ich mir idiotisch vor. Ihr Blick ist stur auf den flackernden Bildschirm ihres Laptops gerichtet, sie verzieht keine Miene. Ich stehe auf und gehe in der Hütte umher, um das Gefühl der Unruhe zu vertreiben. Als ich dicht an ihr vorbeilaufe, hebt sie kurz den Kopf. Dennoch fragt sie mich nicht, was los ist, das wäre nicht ihre Art. Sie existiert neben mir, mal schweigend, mal sprechend, aber nicht mit mir. Sie weiß das ebenso gut wie ich.

Ich stoße die Tür auf. Die Gewalt des Ozeans ist fast greifbar: Meterhohe Wellen brechen an einem einsamen Strand am Fuß des Hügels, auf dem einst Missionare diese Hütte gebaut haben. Das Wort Strandspaziergang gewinnt hier eine neue Bedeutung. Ich habe mich oft gefragt, wie weit man laufen muss, bis einem ein anderer Mensch begegnet, wie lange es dauert, bis man wieder ein Haus oder ein Dorf entdeckt. Ich trete über die Schwelle und spüre das nasse Gras unter meinen nackten Füßen. Der Tag endet. Wolken hängen tief zwischen den grünen Hügeln. Das Wasser ist hier in der Übermacht. Die Erde hat sich davon vollgesogen, grauer Dunst fließt ins Meer und Regen legt sich wie ein feuchtes Tuch auf die Landschaft. Alles ertrinkt in Grün und Grau. Ich schreite hinaus in den Sprühregen. Langsam drehe ich mich um und sehe, dass sie mich vom Bett aus anschaut. Zufrieden bemerke ich ihre Irritation. Dennoch weiche ich ihrem Blick aus und wende mich wieder dem Anblick der Küste zu. Die Wellen steigen höher und kündigen die Flut an. Es sieht so aus, als fräße sich der Ozean ins Land, verschlinge in seiner Gier alles, was er bekommen kann. Seine Unersättlichkeit ängstigt mich nicht. Im Gegenteil, ich kann das gut verstehen.

Sie hat oft gesagt, sie respektiere das Wasser, dabei hat sie in Wirklichkeit Angst davor. Ich fürchte mich nicht vor den hohen Wellen, sie verführen mich, alle Befürchtungen, Einschränkungen und Warnungen zu vergessen und mich davontreiben zu lassen.

„Schwimm nicht zu weit raus“, warnte sie mich oft, „Ich muss dich noch sehen können.“

Dachte sie wirklich, sie hätte mir helfen können, nur weil ich in ihrem Sichtfeld war? Dinge sind vor ihren Augen geschehen. Sie hätte sie verhindern können, aber das hat sie nicht. Wieso? Vielleicht hat sie es erst im Nachhinein begriffen oder sie war einfach zu bequem. Möglicherweise wollte sie sich heraushalten. Ich kann nur Vermutungen anstellen, denn mir hat sie den Grund nie verraten.

Ich verspüre Lust, in die See hinauszuschwimmen, mich davontragen zu lassen von den Fluten oder in die Dunkelheit hinauszuwandern, immer weiter, nach Osten oder nach Westen, das ist mir egal, stundenlang nur die Hügel entlang, bis ich ein fremdes Dach finde, unter dem ich schlafen kann. Doch ein Zaun trennt mich von der atemberaubenden Landschaft. Er beginnt ein paar Meter vor der Hütte und zieht sich kilometerlang in die eine und die andere Richtung. Langsam trete ich heran und umklammere einen der Drähte mit der linken Hand. Im Garten stehen zwei andere Reisende, die den Ausblick genießen. Doch was ist das für eine Sicht, wenn man zuerst durch den Stacheldraht hindurchsehen muss? Ich schlendere am Zaun entlang, bis ich die andere Seite des Hügels erreicht habe. Hier ist der Wind stärker, er zerrt an meiner Kleidung, so, als wolle er sie einfach davontragen und mich nackt in dieser menschenleeren Weite zurücklassen. Ich drehe mich um, schaue zurück und bin froh darüber, dass ich die anderen nicht mehr sehen kann. Ihre Gesellschaft ertrage ich in letzter Zeit nur schwer. Plötzlich flammt die altbekannte Wut wieder in mir auf. Ich kenne das Gefühl inzwischen zu gut, um dagegen anzukämpfen. Stattdessen zwinge ich mich, nicht das zu vergessen, was ich längst hätte verinnerlichen sollen, und versuche, mich daran zu erinnern, dass ich niemandem etwas schuldig bin und dass ich mir selbst gehöre.

Dennoch komme ich nicht umhin, mich zu fragen, warum ich dann immer noch gehorsam am Zaun entlanglaufe. ‚Wenn du angeblich tun kannst, was du willst,‘ frage ich mich, ‚warum tust du dann nicht, was du willst?‘

Ich beginne, zu laufen. Meine Füße sinken in die feuchte Erde ein, aber das interessiert mich ebenso wenig wie die Grashalme, die an meinen Waden klebenbleiben. Alles rauscht an mir vorbei: die sanften Hügel zu meiner Rechten, der Zaun zu meiner Linken. So vergehen ein paar Minuten, bis ich auf der linken Seite etwas aufblitzen sehe. Schwer atmend bleibe ich vor einem Tor stehen. Ich hebe meine Hand, drücke dagegen und lache, als es aufschwingt und mich die andere Seite betreten lässt. Langsam setze ich meine Füße auf den feuchten Grund und spüre wieder das, was ich zuvor nicht mehr bemerkt habe: die Grashalme unter den Zehen, die feinen Regentropfen auf der Haut. Ich höre das Rauschen der Wellen und beschließe, hinab zum Wasser zu steigen.

Die Sandbänke vor den Felsen sind noch zu sehen. Während der Ebbe muss man hier erst einige Meter durchs Wasser waten, bis man schwimmen kann. Sie hat es nie gerne gesehen, wenn ich während der Flut baden wollte.

„Es ist egal, ob du gut schwimmen kannst“, sagte sie, „Wenn die Strömung zu stark ist, zieht es dich raus ins Meer, egal, wie sehr du dich dagegen wehrst.“

Ich lege Hemd und Hose auf einem Felsen ab und wate ein Stück ins Wasser. Letztendlich komme ich mir albern dabei vor, meine Unterwäsche anzubehalten. Ich laufe zurück zum Felsen und ziehe mich vollständig aus, bis ich nackt ins Meerwasser sinke und langsam hinaustreibe. Die See sieht aus wie wogende schwarze Tinte. Arme und Beine verschwinden unter der glänzenden Oberfläche. Es wird allmählich dunkler und kühler hier draußen. Ich halte die Luft an und tauche so lange, bis meine Lungen nach Luft schreien. Als ich bemerke, dass ich inzwischen weit vom Ufer entfernt bin, verspüre ich für einen kurzen Moment Angst, fange mich aber schnell wieder und schwimme zurück. Ich muss ein Stück abgetrieben sein, denn als ich aus dem Wasser steige, finde ich zuerst die Stelle nicht mehr, an der ich meine Kleider gelassen habe. Nackt und gebückt klettere ich über die Felsen und fühle mich dabei wie ein Tier. Endlich ertasten meine Hände weichen Stoff. Ich ziehe mich wieder an und schaue zurück auf das Wasser, das weiter steigt. In meiner Hosentasche finde ich mein Handy und etwas Geld. Viel habe ich nicht dabei, aber es wird reichen, um mir morgen früh Wasser, Essen und ein Busticket zu kaufen.

Ich lasse den Strand hinter mir und laufe in die Richtung, in die meine Füße mich tragen. Ein paar Stunden wird es dauern, bis ich das nächste Dorf erreiche. Ich frage mich, wann sie beginnen wird, sich Sorgen zu machen. Wahrscheinlich wird sie heute Nacht nicht schlafen und mich immer wieder anrufen. Ich werde nicht antworten, sooft sie es auch versuchen wird. Sie wird sich fragen, ob mir etwas zugestoßen ist, dabei bin ich einfach nicht da. Mit Sicherheit wird sie den anderen Bescheid sagen und mit ihnen darüber beraten, ob sie die Polizei einschalten sollen. Morgen, wenn für mich die Sonne längst über einer ungezähmten Landschaft aufgegangen sein wird, wird sie aus der Hütte treten und sich fragen, wohin ich verschwunden bin. Und auch, wenn sie sich denken wird, dass ich nicht mehr wiederkomme, wird sie nach mir Ausschau halten und ihren Blick über die Hügel wandern lassen, wachsam am Zaun entlang.

Der Preis von Zucker

Ich habe Zuckerwasser in das Glas geschüttet, um die Tiere anzulocken. Dann habe ich einen Trichter auf den Behälter gelegt. Nähert sich eines der Insekten, fliegt es durch den Trichter nach unten. Zwar darf es ein wenig vom Zucker kosten, aber sobald es genug hat, werden seine Flügel nass und verklebt sein. Einige Versuche wird das Tier unternehmen. Es wird darum kämpfen, seine filigranen Beine loszulösen und nach oben zu fliegen, bis es schließlich die Kadaver der anderen entdecken wird, deren Gier sie das Leben gekostet hat.

Heute ist einer dieser Sommerabende, die mir ähnlich süß wie das Zuckerwasser vorkommen. Ich bin zuhause. Durch das geöffnete Küchenfenster fällt warmes Licht. Freizeit ist ein Luxus, dennoch weiß ich sie nicht zu schätzen, wenn ich sie genießen könnte.

Nein, Spaß wäre zu einfach. Ich will Küche und Balkon von den Fliegen befreien, die sich seit Wochen in der Obstschale tummeln, über den Ablagen umherschwirren, über das Essen herfallen und mich in den Wahnsinn treiben. Eigentlich wäre die Arbeit jetzt getan. Ich müsste nur die Falle belassen, wie sie ist, und ihre Existenz für eine Weile vergessen. Stattdessen stehe ich vor dieser Konstruktion und starre sie an, als sei ich schwer von Begriff. Vielleicht ist die Idee nicht besonders gerissen, dennoch fasziniert mich der Gedanke, dass ich nichts weiter tun muss, als zuzusehen, um ein Leben zu beenden.

Eine Fliege nähert sich. Fliegen haben keine große Intelligenz, sie wissen nicht, dass die Befriedigung ihrer Begierde in diesem Fall ihren Untergang bedeutet. Angst vor dem Tod kennen sie auch nicht, denn ihnen ist nicht bewusst, wie lächerlich kurz ihr Leben im Vergleich zu unserem ist. Kann man furchtlos vor etwas sein, weil man es nicht kennt? Wahrscheinlich ist es eher Gedankenlosigkeit. Leichtigkeit. Ich liebe die Leichtigkeit, mit der die Fliegen sich durch den Trichter in den Abgrund stürzen, die Eleganz, mit der sie sich in meine Falle begeben. Die Erste fliegt in das Glas. Ich sehe, wie sie über der Wasseroberfläche schwebt, ihre winzigen Fühler ausstreckt und von dem Zucker kostet, für den sie mit ihrem kurzen Leben bezahlen wird. Ich weiß nicht, warum mir der Anblick eine so eigenartige Befriedigung verschafft. Die Fliege steigt wieder auf und versucht, den Weg zurück zu finden. Sie stößt wiederholt gegen die Wände und dreht sich im Kreis.

„Es ist zwecklos“, sage ich leise, „Gib es auf. Zucker hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis.“

Weitere Fliegen nähern sich. Sie erkennen nicht den Todeskampf ihrer Artgenossin, der aus meiner Perspektive eher wie ein verzweifelter, ungelenker Tanz aussieht. Stattdessen verfallen sie ebenfalls der Versuchung und schwirren in das Glas.

Ich sollte aufhören, ihnen dabei zuzusehen. Es gäbe Besseres zu tun. Trotzdem bleibe ich, wo ich bin. Erst nach einer ganzen Weile wird mir klar, dass auch ich in eine Falle geraten bin. Das Töten erscheint mir süßer als Zucker es jemals sein könnte.

Ich finde mich selbst ekelhaft.

Anscheinend hat wenig Zeit ausgereicht. Bruchteile eines Augenblicks, die mich zur Mörderin gemacht haben, in denen ich mein Mitgefühl verlor. Ich beginne zu weinen, als ich zusehe, wie eine weitere Fliege langsam ins Wasser sinkt, das nun zu einem Massengrab wird. Doch ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass ich nicht um ihr Leben trauere, sondern um das, was aus mir geworden ist. Die Konstruktion kommt mir jetzt nicht mehr genial vor. Wir alle treffen Entscheidungen. Eine Sache führt zu einer anderen. Ich habe mich dazu entschieden, ein paar Tiere zu töten. Aus der Entscheidung wird eine Tat.

Die letzte Fliege schwirrt in das Glas. Ich nehme den Trichter ab und schraube es zu. Die Augen des Insekts sehen aus wie rote Stecknadelköpfe, die Flügel sind dünner als ein Blatt Papier. Es sinkt immer tiefer, der Kampf ums Überleben dauert nicht lange. Für einen kurzen Augenblick überlege ich, das Glas wieder aufzuschrauben, aber es ist zu spät. Ich bin zu weit gegangen.

„Sieh mich an“, flüstere ich, „Es gibt keine Zufälle. Ich bin der Tod.“

Wir legen Wert auf Authentizität

Die Moderatorin blinzelte im Scheinwerferlicht. Es war kaum merklich, ein kurzes Flattern der Augenlider, doch er konnte es sehen. Ihr Kleid lag eng an und betonte ziemlich unvorteilhaft jene Stellen, die lieber nicht betont werden sollten. Sie lächelte breit und öffnete den Mund zu einer Ansprache. Er schaltete sofort ab.

„Ich freue mich sehr … begrüße Sie … offener Bühnenabend … Kulturförderung in dieser Kleinstadt.“

Und so weiter und so weiter. Er sah auf die Uhr. Auch wenn er darum gebeten hatte, zu Beginn des Abends auftreten zu dürfen, damit er nicht das ganze Programm ertragen musste, hatte sie ihn erst gegen elf Uhr eingeplant. Wut stieg in ihm hoch, als er an den Wortlaut ihrer ekelhaft freundlichen Mail denken musste: „Sie waren ja einer der Letzten, der sich angemeldet hat, also werden Sie um elf Uhr auftreten … Bitte bedenken Sie, dass Ihnen nur zehn Minuten zur Verfügung stehen, da es bei der Offenen Bühne um Kleinkunst geht.“

Kleinkunst. Allein schon das Wort war ein Verbrechen. So als müssten Künstler sich nicht ohnehin schon bei jeder Gelegenheit größer oder kleiner machen, als sie es eigentlich waren, wurden sie an diesem Abend alle in eine Schublade gesteckt, in eine ‚Nach Feierabend bin ich gerne mal kreativ‘-Schublade. Er biss sich auf die Lippen, als die Moderatorin vollmundig eine „total tolle Jazzband“ ankündigte und eine Gruppe mittelmäßig motivierter Mittfünfziger schließlich die Bühne betrat. Einzig die Sängerin lächelte einigermaßen überzeugend.

„Wir freuen uns …“

‚Ach ja, worüber denn?‘, dachte er und lachte in Gedanken boshaft. ‚Das hier ist sicher nicht euer Traumpublikum und ihr seid denen auch gerade gut genug. Ihr habt nicht wirklich Grund euch zu freuen.‘ Er warf einen ungeduldigen Blick auf das zusammengerollte Skript in seiner Tasche, als sie zu spielen begannen – es war furchtbar. Die Sängerin versuchte, das unsensible Geschrammel auf der Gitarre zu übertönen und der Schlagzeuger wirkte so monoton wie eine Maschine, als er die Drumsticks schwang. Seufzend breitete er das Skript vor sich auf dem Tisch aus. Vielleicht war das eine gute Gelegenheit, noch einmal seinen Text durchzugehen, auch wenn er das Stück in- und auswendig kannte. Es beruhigte und beunruhigte ihn gleichermaßen, sich die vertrauten Zeilen noch einmal vor Augen zu führen, während schwerfälliger, durchschnittlicher Jazz den Kellerraum erfüllte. In diesem Augenblick war er dankbar dafür, dass jedem Künstler nur ein paar Minuten auf der Bühne gehörten.

Seine Hände verkrampften sich unter dem Tisch, als er an das Treffen mit dem Regisseur vor zwei Tagen dachte.

„Ihr Stück passt nicht hierher“, hatte er gesagt, „Tut mir leid, aber das, was Sie da schreiben, ist sehr speziell. Die Leute, die hierherkommen, wollen Klassiker sehen oder zumindest etwas, was dem klassischen Verständnis von Theater entspricht.“

„Warum stellen Sie die Leute nicht auf die Probe? Warum trauen Sie den Menschen nicht zu, dass sie einmal etwas anderes sehen wollen?“, hatte er gefragt, doch sein Gegenüber hatte ihm schon nicht mehr zugehört.

„Viel Glück.“ Der Regisseur war aufgestanden und hatte in seiner Tasche gekramt. „Ich muss jetzt gehen. Machen Sie’s gut.“

„Zu experimentell, nicht klassisch. Die Leute wollen etwas anderes sehen. Vergessen Sie nicht, dass es auch das Publikum ansprechen sollte. Wichtig ist nicht, was Ihnen gefällt, sondern was den Zuschauer reizt“, ahmte er ihn nach und verdrehte die Augen.

Die ältere Dame, die eine Reihe vor ihm an einem der kleinen Tische saß, drehte sich um und schaute ihn irritiert an.

„Guten Abend“, sagte er entschuldigend, „Tolle Musik, oder?“

Er setzte ein unsicheres Grinsen auf. Kopfschüttelnd wandte sie sich wieder um. Die Band ließ den letzten Ton unharmonisch ausjaulen und verließ die Bühne. Er atmete erleichtert auf, erhob sich und schritt zur Bar.

„Einen Rotwein, bitte.“

„Treten Sie heute Abend auf?“, fragte ihn die Barkeeperin.

„Ja.“

„Dann kriegen Sie den Rotwein gratis. Künstler müssen nichts bezahlen.“

„Dann ist das zumindest für etwas gut.“

Er wandte sich um und lief zurück zu seinem Platz. Die füllige Moderatorin erklomm die Bühne. Die Holzstufen bebten unter ihren Schritten.

„Für die nötige Magie haben wir heute Abend Joachim zu Gast, der uns ein paar kleine … Zaubertricks vorführen wird.“

Seine Finger umklammerten krampfhaft den Stiel seines Rotweinglases, als nach der Moderatorin ein grauhaariger, schmächtiger Mann in einem schmuddeligen, bunten Kostüm und einem schwarzen Zylinder auf dem Kopf die Bühne betrat. Der sogenannte Zauberer atmete hektisch ein und aus und versprach, ein Tuch in seinem Daumen verschwinden zu lassen.

Er sah, wie einige Zuschauer mitleidig lächelten, als der Mann auf der Bühne ungeschickt das dünne Tuch in eine Plastikkappe auf seinem Daumen stopfte. Vielleicht dachte der Zauberer, man sehe den gefälschten Finger nicht, doch die Scheinwerfer betonten die Schwächen des Tricks. Solidarischer Applaus folgte.

„Nicht so viel Applaus, ihr macht mich ja ganz verlegen“, nuschelte er, „Ihr seid doch die wahren Helden. Wirklich, ich ziehe meinen Hut vor euch.“

Der selbsternannte Magier nahm seinen Hut ab, hielt die Hand über die Öffnung und murmelte etwas. Es sah lächerlich aus, wie er die Lippen bewegte und dabei den Anschein erwecken wollte, etwas Beschwörendes zu sagen. Als aus dem Hut eine Fontäne aus Papierblumen schoss, lachte das Publikum pflichtschuldig.

Dieses Mal blieb er still. Anstatt in den Applaus für den Zauberer miteinzustimmen, verschränkte er trotzig die Arme vor der Brust. ‚Was soll das eigentlich?‘, dachte er, ‚Niemandem haben diese Tricks gefallen.‘ Bei der Musik konnte man vielleicht noch darüber streiten, aber diese Vorführung war nicht nur billig, sondern auch peinlich. Jeder konnte sehen, wie der Trick funktionierte.

Verärgert ließ er seinen Blick über die Gesichter im Publikum schweifen und stellte erbost fest, dass die meisten aufmerksam zur Bühne schauten und dabei entweder ein höfliches Lächeln oder einen interessierten Gesichtsausdruck aufsetzten.

‚Seid ihr eigentlich dumm?‘, fragte er sich, ‚Der kann euch doch gar nicht sehen. Die Scheinwerfer sind viel zu hell, von der Bühne aus kann man euer falsches Grinsen gar nicht erkennen. Idioten.‘

Er nahm einen Schluck Rotwein und atmete durch.

‚Beruhige dich,‘ dachte er, ‚du darfst dich nicht aufregen, das ist auch dein Publikum. Du weißt, die Menschen sind viel zu höflich, mach ihnen das nicht zum Vorwurf. Schlimmer kann es ja wohl kaum noch werden. Bleibe ganz ruhig.‘

Und er blieb tatsächlich ruhig, auch als der Magier vor Nervosität zu stottern anfing. Er schwieg und trank in gleichmäßigen Schlucken seinen Rotwein. Kaum, dass der Magier seinen letzten Trick vorführte und hinter dem Ohr der Moderatorin eine Goldmünze erscheinen ließ, war das Glas schon leer.

‚Es kann nur besser werden‘, dachte er. Der Magier wurde rot, als das Publikum ihn mit bescheidenem Applaus verabschiedete. ‚An deiner Stelle würde ich auch rot werden,‘ dachte er, ‚das war ja wirklich peinlich.‘Die Moderatorin lächelte ein wenig angestrengt.

„Wussten Sie, dass wir hier einen Poeten unter uns haben?“, fragte sie strahlend, „Verrückt, oder?“

‚Bitte nicht‘, dachte er, ‚Das ist nicht euer Ernst.‘

„Begrüßen Sie mit mir zusammen den lieben Maik, der eigentlich Arzt ist und es sich nach einer Japanreise zum Hobby gemacht hat, selbst Haikus und Gedichte zu verfassen.“

Haikus und Gedichte? Zeit für einen Schluck Rotwein.

„Danke, Erna“, ein etwa siebzig Jahre alter Herr betrat die Bühne. Traten an diesem Abend nur ‚Künstler‘ auf, die ihren Zenit längst überschritten hatten?

Verärgert stellte er fest, dass sein Glas leer war.

„Ruhig wandle ich … im Nebel meines Herzens … die Melancholie …“, Maik legte eine kurze Pause ein, allerdings nicht kurz genug. Im Publikum war Gemurmel zu hören.

„… Nebel meines Herzens …“

Er schüttelte den Kopf und schnippte einen Chipskrümel vom Ärmel seines Pullovers.

„… und mir wird warmherzig.“

„Und mir wird warmherzig?“, wiederholte er leise, „Das geht doch gar nicht.“

Die ältere Dame in der Reihe vor ihm drehte sich wieder warnend um, er hob abwehrend die Hände.