19,99 €

Mehr erfahren.

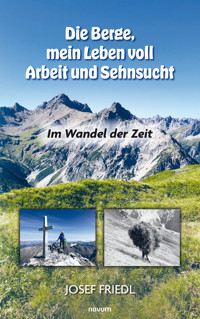

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Sohn einer Bergbauernfamilie in den Lechtaler Alpen erlebt das harte und bescheidene, von alten Zeiten geprägte Leben auf dem elterlichen Hof, wo er während seiner Kindheit sehr früh zur Mitarbeit verpflichtet wird. Die Erschließung des Dorfes mit elektrischem Strom und einer Zufahrtsstraße leiten eine rasche, vieles verändernde Entwicklung ein. Josef Friedl erzählt von tiefgründigen Empfindungen, von der Bedrohung durch Naturgewalten, von besonderen Bergerlebnissen sowie verschiedenartigsten Begebenheiten aus alten und neuen Epochen. Aus eigener Lebenserfahrung resultierende Erkenntnisse vervollständigen eine rastlose Autobiografie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 609

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing

ISBN Printausgabe:978-3-99146-832-5

ISBN e-book:978-3-99146-833-2

Lektorat: Theresia Riegler

Umschlagfotos: Josef Friedl, Ramona Kerber

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

Innenabbildungen: Josef Friedl, Andi Bauer, Matthias Ciprian, Ramona Kerber, Daniel Friedle

www.novumverlag.com

Danksagung

In Dankbarkeit für meine liebevolle Frau Gabi, die mein ruheloses Leben seit Jahrzehnten in Güte und Geduld mitgetragen hat.

Mein besonderer Dank gilt außerdem den Frauen Andrea Hohenrainer und Elisabeth Knitel sowie Herrn Andreas Pronegg für hilfreiche Korrekturen und wertvolle Hinweise.

Ebenso danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim novum Verlag für die erfolgreiche Gestaltung meines Buches, ganz besonders Frau Gabriela Ganzwohl für die angenehme Zusammenarbeit und Frau Theresia Riegler für ihr äußerst sorgfältiges Lektorat.

Erläuterung

Im Prinzip kann jedes Kapitel in diesem Buch einzeln und unabhängig von den anderen gelesen werden. Bessere Einblicke erhält man, wenn zusammenhängende Themenkreise betrachtet werden. Wer möglichst vieles von dem, was ich getan, erlebt und empfunden habe, mitbekommen möchte, sollte alles lesen. „It’s really a never-ending story to know all about you“ – “Es ist tatsächlich eine unendliche Geschichte, alles über dich zu wissen“, sagte ein Englisch sprechender Techniker, mit dem ich neben dem dienstlichen auch privaten Kontakt pflegte.

Der Inhalt des Buches ist der besseren Übersicht wegen nach Themen und nicht chronologisch gegliedert. Eine Lageskizze zu den örtlichen Gegebenheiten in meinem Heimattal befindet sich im Anhang (19.17). Alle nicht gekennzeichneten Fotos wurden vom mir aufgenommen.

1 Einleitung

Es kam wie es kommen sollte und so wurde das kleine, auf 1 356 Metern gelegene Bergdorf Boden im April 1956 zu meiner Heimat. Es hätte wohl kaum einen besseren Platz für mich gegeben als jenen abgeschiedenen, von steilen und schroffen Bergen umrahmten, inmitten der Lechtaler Alpen. Auch wenn meine bisherigen Wege oftmals steil, steinig und beschwerlich waren, bin ich dankbar, glücklich und zufrieden, dass ich meiner Bestimmung im Land der Berge folgen durfte.

Der weite Bogen des von mir bisher Erlebten spannt sich vom bescheidenen Leben in den primitiven Holzhütten in Pfafflar mit ausschließlich manueller Arbeit über viele rasche Entwicklungsstufen bis zur künstlichen Intelligenz!

Das bergbäuerlich geprägte Leben meiner Kindheit fand im Vergleich zu heute in einer gänzlich anderen Welt statt. Es waren nicht nur die Lebens- und Arbeitsweisen völlig anders, sondern auch die Einstellung zum Leben, die Art zu denken und das daraus resultierende Verhalten haben mit den Gepflogenheiten der Gegenwart nur noch wenig zu tun.

Der Kampf ums Überleben in dieser rauen Bergwelt stand über Jahrhunderte im Mittelpunkt aller Handlungen meiner Vorfahren. Auch ich habe das ständige Arbeiten, Mühen und Plagen meiner Eltern, um unsere Familie ernähren zu können, noch hautnah erlebt.

Wenn ich bei meinen Wanderungen und Bergtouren an jene Plätze komme, wo wir damals in unserer überschaubaren Welt Jungvieh gehütet, den Schafen Salz gebracht, Bergheu geerntet, Heuschober errichtet, Weiden geräumt, Lawinenschäden beseitigt, Zäune geflickt oder Kartoffeln angebaut haben, so kommt es mir vor, als hätte sich das alles in einer anderen Welt, in einem anderen Film abgespielt. Ebenso ist der von mir empfundene Wertewandel, den ich auf meinem bisherigen Lebensweg erlebt und mitgemacht habe, enorm.

Die mich prägenden Eindrücke aus meiner Kindheit, die raschen Veränderungen innerhalb kürzester Zeit, intensiv empfundene Ereignisse, Begegnungen mit charismatischen Menschen sowie ebenfalls in die Tiefe gehende persönliche Begebenheiten sind es wert, schriftlich festgehalten zu werden. Daher habe ich schon vor vielen Jahren begonnen, immer wieder Beiträge für dieses Buch zu verfassen.

Auch wird den schönen und heiklen Erlebnissen bei Berg- und Schitouren, die im Laufe meines Lebens immer mehr zu einem wesentlichen Bestandteil meiner Freizeit wurden, viel Platz eingeräumt. Mir sehr wichtig erscheinende persönliche Erkenntnisse, welche die körperliche und seelische Gesundheit betreffen, habe ich ebenfalls erwähnt.

In Boden, in der Welt meiner Kindheit, gab es eine Kirche, zwölf Häuser und ungefähr 55 Einwohner. Zu Boden gehören die nicht ganzjährig bewohnten Weiler Brandegg und Pfafflar. Pfafflar wiederum besteht aus den Hofstellen Unterhaus, Ebele und Haag. Boden und die 5 Kilometer entfernte Ortschaft Bschlabs bilden gemeinsam eine politische Gemeinde mit dem Namen Pfafflar. Es ist für viele unlogisch, dass eine Gemeinde den Namen eines Ortsteiles trägt, dessen dauerhafte Bewohnung vor 130 Jahren endgültig aufgegeben wurde. Bschlabs wird von den Weilern Aschlen, Sack, Windegg, Mitterhof, Taschach, Egg und Zwieslen gebildet. Laut offizieller Volkszählung lebten im Jahr 1951 noch 198 Einwohner in unserer Gemeinde; im Jahr 2023 sind es gerade noch ungefähr die Hälfte.

Der schnelle, enorme Wandel der Zeiten im vergangenen Jahrhundert, von dem meine Vorfahren berichteten und von dem auch ich noch einiges mitbekommen habe, soll uns sensibel dafür machen, dass es jederzeit sehr schnell Veränderungen geben könnte. Wir dürfen uns nicht gleichgültig zurücklehnen und uns im derzeitigen Wohlstand geborgen fühlen, sondern müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Frieden und Freiheit zu sichern, sowie soziale, medizinische und wirtschaftliche Errungenschaften zu erhalten. All die Annehmlichkeiten, die wir jetzt haben, auch wenn viele nicht zufrieden sind und auf hohem Niveau jammern, waren in der Vergangenheit nicht selbstverständlich und könnten es auch in Zukunft nicht sein.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, soll einst der griechische Philosoph Heraklit gesagt haben oder anders ausgedrückt: „Das einzige Beständige ist die laufende Veränderung!“

2 Mein Leben mit den Lawinen

Lawinen in jeder nur möglichen Ausprägung haben meinen bisherigen Lebenslauf oft tangiert. Aufgrund der exponierten Lage meines Heimatortes gehörte das Leben mit den im Winter von den steilen Bergen herunterstürzenden Schneemassen schon von Kindheit an zum Alltäglichen. Ob als Schneebrett-, Lockerschnee-, Staub- (19.1), Gleitschnee- oder Nassschnee-Lawinen, in jeder Form haben mich Gestalt, Wucht und Kraft der Lawinen fasziniert. Bei den Warnungen meiner Eltern, beim Hören von Lawinengeschichten in der Stube, beim lawinenverursachten Ausfall des Schulunterrichts, bei unzähligen Straßensperren, beim Überklettern von frischen Lawinenkegeln, beim Schaufeln von Notwegen über Lawinen, bei Problemen mit Gästen wegen der Nichterreichbarkeit des Dorfes oder deren Eingesperrtsein, beim Beseitigen von Lawinenschäden, beim Aufräumen von abgelagertem Unrat, bei Lawinenkursen, als Bürgermeister, als Vorsitzender beziehungsweise Mitglied der Lawinenkommission, beim Schifahren abseits der Piste, sehr oft bei vielen Schitouren sowie auch bei direktem Kontakt mit den gefährlichen Schneemassen ist das Thema Lawinen in meinem Leben immer aktuell und heikel geblieben!

2.1 Am Tag meiner Geburt

Da es in den Tagen vor meiner Geburt sehr viel geschneit hatte und zu dieser Zeit die zuständige Hebamme in unserem Tal nicht zur Verfügung stand, wurde meine Mama rechtzeitig nach Breitenwang ins Krankenhaus Kreckelmoos gebracht. Zur damaligen Zeit wurden in unserer Gemeinde noch so gut wie alle Kinder mit Hilfe der örtlichen Hebamme daheim zur Welt gebracht.

Am Tag meiner Geburt, am 12. April 1956 (um 11:35 Uhr), haben die Männer von Boden einen Fußweg durch tiefen Schnee und über mehrere Lawinen nach Bschlabs geschaufelt. Besonders der Weg „Unter den Köpfen“ vom „Waldele“ bis zu den „Nassen Platten“ sei fast vollständig von Lawinen verschüttet gewesen. Wegen der großen Neuschneemenge, die auf einer glatten, verharschten Altschneedecke abgelagert wurde, sind sogar Hänge zwischen den üblichen Lawinenstrichen abgerutscht. Gegen Abend kam Michael Perl, der Wirt vom Gasthaus Edelweiß (das war der Vater von den im Buch erwähnten Personen Otto, Helga und Margit, sowie der Opa von Reinhold und Werner) zu Fuß von Elmen herein und berichtete meinem Papa, der noch mit der Schaufel in der Hand auf dem Lawinenkegel stand, dass er heute erstmals Vater eines gesunden Sohnes geworden sei. Meinem Papa – so erzählte er öfters – wären bei dieser erfreulichen Nachricht die „Haare zu Berge gestanden“.

2.2 Wintertage in meiner Kindheit

Die meist schneereichen Winter während meiner Kinder- und Jugendzeit empfand ich als sehr lang, kalt und dunkel, oft unbehaglich duster. Immer wieder und wieder waren wir viele Tage, ja sogar wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Auf der damals noch recht schmalen, circa 11 Kilometer langen Straße von Boden nach Elmen gab es circa dreißig Stellen (19.2), an denen man mit Lawinen rechnen musste.

Schneefräse im Kanzertal auf der Straße von Elmen nach Bschlabs

Nach intensiven Schneefallperioden, die es während eines Winters meist öfters gab, dauerte es längere Zeit, bis die Unimog-Schneefräse vom Baubezirksamt Reutte den Weg bis zu uns nach Boden wieder freimachen konnte. Der Schneepflug am für heutige Verhältnisse recht kleinen Traktor von Helmut Lechleitner konnte trotz ständigem Unterwegssein größere Schneemassen nicht mehr bewältigen. Zur Beseitigung von großen Staublawinen und ganz besonders von mächtigen Nassschneelawinen, die oft mit Bäumen, Steinen und Erdreich durchsetzt waren, bedurfte es des Einsatzes von Schubraupen oder Radladern.

Als Alfons Kirchmaier, er war Jäger für die von der Familie Pischl aus Telfs gepachteten Jagd, an einer Nierenkolik erkrankte, präparierten die Männer aus Boden mit Schiern und selbstgefertigten Schneereifen, ähnlich den heutigen Schneeschuhen, im „Schwarzwald“, dem flachen Feld südlich des Fundais- und östlich des Angerlebaches, eine circa 160 Meter lange und 8 Meter breite Landebahn für ein Kleinflugzeug. Groß war die Sensation, als der damals weitum bekannte Rettungsflieger Eduard Bodem aus Innsbruck mit seinem Flugzeug, eine Piper 180, am 23. Dezember 1962 darauf landete. Um zu testen, ob es möglich ist, mit dem erkrankten Alfons auch wieder abheben zu können, machte der Pilot einen erfolgreichen Startversuch, bei dem mein Onkel Anton (6.7) mitfliegen durfte. Alfons wurde in dicken Decken eingehüllt, auf einem Heuschlitten liegend zur Landebahn gezogen und in das Flugzeug geladen. Nachdem der Flieger unseren nachschauenden Blicken entschwand, legte sich die Aufregung und die weihnachtliche Winterruhe kehrte zurück in das durch Lawinen von der Außenwelt getrennte Dorf. Anton erzählte noch öfters mit Begeisterung von seinem aufregenden Probeflug.

Bevor geeignete Hubschrauber zur Verfügung standen, dienten kleine, wendige Flächenflugzeuge vor allem auf Gletschern und entsprechenden Schneefeldern zur Unterstützung von Bergrettungseinsätzen.

Wie mir aus mehreren Erzählungen und auch aus der Chronik bekannt ist, war anlässlich der Rettungsaktion für Alfons bereits das zweite Mal ein Flugzeug in Boden: Im August 1926 kam der Jagdpächter Rudolf Pischl aus Telfs mit seinem Doppeldecker-Flugzeug übers Hahntennjoch. Bei der Landung auf dem ebenen Feld nordwestlich von Boden, („Anlage“ genannt), wurde es wegen der unterschätzten Unebenheiten im Gelände stark beschädigt. Mechaniker aus München reparierten den Propeller und die Tragflächen des Fliegers neben dem Haus von Leo Lechleitner (6.1), Boden 35. Die erforderlichen Ersatzteile wurden mit der Bahn nach Imst geliefert und dann übers Hahntennjoch herübergetragen. Die dem Ort Boden seinen Namen gebende Fläche hat es ermöglicht, dass ein Flugzeug bereits 24 Jahre vor dem ersten Auto im Dorf war.

Da es einmal sehr lange Zeit keine Verbindung zur Außenwelt gab, hat ein Bundesheer-Hubschrauber wichtige Lebensmittel zu uns ins Dorf geflogen. Vermutlich wollte uns der Pilot eine Freude bereiten und so durfte ich als kleiner Bub mit ein paar anderen eine kurze Runde übers Dorf mitfliegen, was für uns ein ganz besonderes Erlebnis war, von dem man noch lange danach erzählte.

Auch kann ich mich an eine Lehrerin erinnern, die es nicht ertragen konnte, eingeschneit zu sein, weil ihre Familie draußen im Lechtal wohnte. Jedes Mal, wenn es etwas intensiver zu schneien begann und sich eine Straßensperre abzeichnete, verließ sie unverzüglich das Dorf. In einem Winter kam es häufig vor, dass wir tagelang keinen Unterricht hatten. Erst freuten wir uns über die zusätzlichen freien Tage, aber schon bald wurde es daheim hinter dem Ofen oder beim endlosen Schaufeln von Schnee langweilig und wir sehnten uns danach, wieder in die Schule gehen zu dürfen. Wenn wir nach mehr oder weniger langem Warten wieder regulären Unterricht hatten, hofften wir auf das Offenbleiben der Straße, um nicht schon wieder erzwungene Ferien erleben zu müssen.

Wenn unsere Familie in manchem Spätherbst das Domizil in Pfafflar (3.7) (dort oben mussten wir mit unserem Vieh mehrere Wochen lang verweilen, bis der vor Ort gewonnene Heuvorrat aufgebraucht war) nicht rechtzeitig vor größeren Schneefällen verlassen konnte, bestand auch auf dem Schulweg von Pfafflar nach Boden Lawinengefahr.

Als sich unsere sehr beliebte Lehrerin Edeltraud Wagner leider den Fuß gebrochen hatte, mussten wir für einige Wochen vom Gastwirt Otto Perl mit seinem VW-Bus T2 in die Volksschule nach Bschlabs zu Lehrer Johann Ostermann (6.4) und den dortigen Schüler:innen gebracht werden. Otto ist seinem Auftrag auch dann nachgekommen, wenn die Straße wegen Lawinengefahr gesperrt, aber gerade noch mit Schneeketten befahrbar war, was heute undenkbar wäre. Vor dem Durchqueren von Lawinenstrichen sagte unser Chauffeur öfters: „Luagats aua, ob a Lahna kint!“ – „Schaut hinauf, ob eine Lawine kommt!“

Gegen das Frühjahr hin beobachtete ich mit großer Aufmerksamkeit die täglichen Veränderungen von Gleitschneeanrissen auf den Bergwiesen und hoffte den Abgang einer Nassschneelawine zu sehen. Besonders die Ahorntal-Lawine (19.3), die bis zu den Feldern in Dorfnähe abgehen konnte, hatte ich im Blickfeld. Oft bin ich zum Schauen vors Haus gelaufen, wenn bei rascher Tageserwärmung die Schneemassen mit lautem Getöse vom Reichspitzmassiv oder von der Spitzachsel ins Tal stürzten.

Immer wieder habe ich versucht, an Steilhängen, die von oben her sicher zu erreichen waren, Lawinen selbst auszulösen, wobei ich bereits im Pflichtschulalter genau wusste, welche Schneebeschaffenheit einen Lawinenabgang begünstigt. Besonders Nassschnee im Frühjahr war geeignet, eine selbstständige Lawine zu bilden. Durch einen kräftigen Sprung mit gegrätschten Beinen in die vermutete Anriss-Zone hoffte ich eine kleine Lawine auszulösen und deren Abgang beobachten zu können. Selbstverständlich beachtete ich dabei die Mächtigkeit der Schneedecke über mir und die Möglichkeiten zum Festhalten, um nicht mitgerissen zu werden.

Einmal stieg ich an einem sonnigen Nachmittag gegen Ende April auf den bereits aperen Wiesen zum Habart, auf den Gipfel unseres Heuberges. Auf den sehr steilen Nordhängen hinter dem Grat lag noch eine geschlossene Schneedecke, die vollkommen durchnässt und locker war. Das ist jene Situation, bei der man sich von solchen Hängen um jeden Preis fernhalten muss. Würde man im Schnee mit einer derartigen Konsistenz eingeschlossen, wäre man wie einbetoniert und es gäbe kein Entkommen, selbst dann nicht, wenn es sich nur um geringe Mengen der erdrückenden Masse handelt!

An einem sicheren Standplatz auf der Gratlinie zwischen Ahörnle und Habart stehend, formte ich mit der Hand einen möglichst großen, festen Schneeball, aus dem das Wasser triefte. Mit aller Kraft warf ich diesen in die steilste erreichbare Stelle im abschüssigen Hang. Sogleich fiel der faule Schnee an der Einschlagstelle in sich zusammen und langsam setzte sich die sulzige Masse in Bewegung. Der erst punktförmige Anriss wurde rasch kegelförmig breiter und die Schneedecke wurde in immer tieferen Schichten mitgerissen. Weitere Schneemassen lösten sich, nachdem die kleine Lawine nach dem Sturz über eine senkrechte Stufe im darunterliegenden Hang eingeschlagen hatte.

Mit Herzklopfen und großer Aufregung verfolgte ich das weitere Geschehen: Erst dachte ich, nicht mehr scharf zu sehen oder schwindlig zu sein, aber schon gleich bemerkte ich, dass sich auf einmal fast die gesamte, bestimmt ein Hektar große Schneefläche im Nudleskar in Bewegung befand. Mit einem lauten Rauschen wurden die immer schneller werdenden, gigantischen Mengen an Schnee am unteren Ende des Kars in der Felsrinne kanalisiert und ergossen sich anschließend wie ein überdimensionaler Wasserfall in den 700 Höhenmeter unter mir liegenden Plötzigbach. Wie angewurzelt stand ich da und konnte nicht fassen, welch gigantisches Naturschauspiel ich mit einem einzigen Schneeball ausgelöst hatte. Am Abend bin ich extra auf dem Wanderweg ins Plötzigtal gelaufen, um den beachtlichen Lawinenkegel der von mir ausgelösten Lawine zu bestaunen. Auf die äußerst prickelnde Frage, ob diese Lawine auch ohne mein Zutun abgegangen wäre, werde ich nie eine Antwort bekommen.

Hat man im Gelände einen fragwürdigen Hang mit Schi problemlos durchquert, beziehungsweise einen potenziellen Lawinenstrich auf der Straße zu Fuß oder mit dem Auto erfolgreich passiert, so wie es bei uns im Tal bei gesperrter Straße häufig der Fall war, stellt man sich immer wieder die gleichen Fragen: „Wie problematisch war die Situation? Waren die Schneemassen am Berg fest verankert oder sind sie gerade noch am letzten Zacken dort oben hängen geblieben?“ Auch darauf erhält man keine Antwort. Bedenklich ist es, wenn man davon ausgeht, dass keine Lawine zu erwarten ist und man sich deswegen fahrlässig verhält. Eine Lawine geht entweder ab oder sie geht nicht ab. Dazwischen gibt es keinen Bereich.

2.3 Pulverschnee statt Schule

An einem Freitagvormittag, mitten im Winter 1976/77, während der großen Pause in der Höheren technischen Lehranstalt (HTL) Fulpmes (12.1), sahen wir zwischen den sich langsam lichtenden Nebelbänken tief verschneite, gelb leuchtende Bergspitzen hervorkommen. Da es in den letzten Tagen viel Neuschnee gegeben hatte und das Wetter aufhellen würde, konnten wir der Verlockung zum Tiefschneefahren im Schigebiet Schlick nicht widerstehen. Nichts konnte uns mehr halten. Einer meiner Schulkollegen und ich stimmten uns ab und meldeten uns beim Professor mit einer fraglich klingenden Ausrede vom Unterricht ab. Wir eilten in unsere Unterkünfte, warfen uns in die Schikleidung und schon bald beförderten uns die Lifte zum Sennjoch, zur höchsten Ausstiegsstelle in diesem Schigebiet. Bereits bei der ersten Auffahrt mit dem Zirmach-Schlepplift waren die makellosen Tiefschneehänge unterhalb des Hohen Burgstalls einfach nicht zu übersehen. Inzwischen hatten sich auch die letzten Nebelreste aufgelöst und einem strahlend schönen Schitag stand nichts mehr im Weg. Leider war das freie Gelände außerhalb des gesicherten Bereichs wegen Lawinengefahr gesperrt. Vorerst begnügten wir uns mit ein paar Abfahrten auf den gut präparierten und malerisch in die tief verschneite Landschaft hineingelegten Pisten. Wo es irgendwie möglich war, zogen wir neben der Piste ein paar Schwünge in den unberührten Schnee.

Es dauerte nicht lange, bis die Versuchung zu groß wurde und wir zu den uns bei jeder Liftfahrt ins Auge stechenden Hängen unterhalb des Hohen Burgstalls hinüberfuhren. Die Absperrung und die nicht überhörbare Warnung des Liftbediensteten ignorierend, versuchten wir mit möglichst geringem Höhenverlust dieses Tiefschnee-Eldorado zu erreichen. Es machte großen Spaß und wir waren begeistert, in diesen fluffigen Powder unsere Wedelspuren hineinzuzeichnen. Da es so schön war, so gut ging und sich keine Probleme abzeichneten, wiederholten wir die Abfahrt über diesen Traumhang immer wieder und wieder. Nach dem Liftausstieg querten wir sofort nach rechts bis zur riesigen „Leinwand“, wo wir mit unseren fehlerfreien Spuren das Kunstwerk von Fahrt zu Fahrt größer werden ließen. Mit jedem Mal kamen von Manfred und mir jeweils 65 bis siebzig perfekt aussehende Bögen dazu, die sich auf dem Hang zwischen der oberen Einfahrt und der unteren Ausfahrt ausgingen. Beim Rückweg folgten wir immer derselben Spur, die durch kleine Täler, Mulden und über Kuppen sowie zwischen ein paar Zirben hindurch zur Liftstation zurückführte. Auch diese immer schneller werdenden Fahrten machten Spaß, bevor uns der Schlepplift wieder nach oben beförderte.

Es folgte Runde um Runde und so verzierten wir bis zum Liftschluss den gesamten Hang mit unzähligen, gleichmäßigen und fehlerfreien Girlanden, die wir mit eleganter, geschlossener Schiführung gezogen hatten. Wir waren stolz und sehr zufrieden mit unserem makellosen Werk, in das sich den ganzen Nachmittag kein anderer Schifahrer hineinzufahren wagte. Wir freuten uns darauf, unseren Schulkollegen und auch den Mädels aus Plöven, einem Ortsteil von Fulpmes, unser Meisterwerk am Wochenende präsentieren zu dürfen.

Am nächsten Morgen jedoch, als wir gemeinsam mit der ganzen Clique mit dem Lift nach oben fuhren, wurden unsere Hälse immer länger, weil wir unser während der Unterrichtszeit am Vortag fabriziertes Spurengebilde unterhalb der Burgstallfelsen nicht mehr erblicken konnten. Mit Schrecken und Herzklopfen mussten wir erkennen, dass alle unsere Spuren von einer großen Lawine verschüttet waren. Nicht eine einzige Wedelspur war mehr zu sehen, nur die deutlich erkennbaren, in den Lawinenkegel hinein- und herausführenden Schispuren haben verraten, dass wohl jemand vor dem Lawinenabgang in diesem Gefahrenbereich gewesen sein muss.

Beim ersten Ausstieg aus dem Zirmach-Schlepplift fasste mich der Liftbediener so fest am Anorak, dass ich das Gleichgewicht verlor und fast zu Boden fiel. „Hast du das gesehen?“, fragte er mit eindringlicher Stimme. „Ja, ich habe es kapiert!“, war meine zaghafte Antwort.

Erst im Laufe der Zeit wurde mir bewusst, welch großes Glück wir damals hatten. Heute noch verursacht mir der Gedanke an den damaligen Leichtsinn Gänsehaut. Einige Jahre später ist einer unserer Werkstattlehrer der HTL bei einer Schitour im gleichen Bereich leider in einer Lawine ums Leben gekommen.

Bemerkung: Dass wir damals im Tiefschnee immer mit den mehr als 2 Meter langen, schmalen und kaum taillierten Pistenschiern gefahren sind, ist heute nicht mehr vorstellbar. Während der HTL-Zeit war ich stolz, einen Kneissl-Red-Star mit 2,05 Metern Länge fahren zu dürfen.

2.4 Osterschitour

Einmal zu Ostern, es war Anfang der 1980er-Jahre, beschlossen mein Bruder Markus und ich mit Helmut Lechleitner (ein 1939 geborener Bodener, der mir immer hilfsbereit zur Seite stand und mit dem wir viel unternommen haben) eine Schitour auf die Schlenkerspitze zu machen. Damals galt diese Tour zum höchsten Gipfel in den östlichen Lechtaler Alpen noch als ein sehr langes, mühsames Unternehmen und wurde von kaum jemandem durchgeführt. Wir hatten noch keine spezielle Tourenausrüstung, sondern gingen mit den Pistenschiern, schweren Schischuhen, teilweise ohne Tourenbindung und mit Seehundfellen, die mit Lederriemen an den Schiern befestigt wurden.

Die recht passablen Bedingungen unterhalb von 2 000 Metern verschlechterten sich beim Aufstieg mit zunehmender Höhe. Der anfangs gut gesetzte und gefestigte Neuschnee wurde weiter oben immer tiefer und war stellenweise etwas windverblasen, wodurch das Spuren für Markus, der immer vorausging, zunehmend anstrengender wurde. Mit vielen Spitzkehren kämpften wir uns über den langen, steilen Hang vom oberen Kar direkt zum Grat hinauf, der vom Galtseitenjoch zum Schlenkermassiv führt. Obwohl wir dabei schon Bedenken wegen Lawinengefahr bekamen, dachten wir nicht ans Umdrehen. Dem teilweise abgeblasenen Grat entlang mussten wir die Schier tragen, wir kletterten über die Felsrippen und mit ein paar letzten Spitzkehren erreichten wir endlich die Geländeschulter unterhalb der Gipfelrinne, wo wir das Schidepot errichteten.

Plötzlich wurde uns von dichtem Nebel die Sicht gänzlich genommen. Dennoch stapften wir, bis zur Hüfte in den Schnee einsinkend, seitlich der Rinne gipfelwärts. Nachdem wir, in Aufstiegsrichtung gesehen, auf der rechten Seite an senkrechten Felsblöcken nicht mehr vorbeikamen, beschlossen wir, die Rinne zu queren. Markus hinterließ dabei einen horizontalen, tiefen Graben im meterhohen Schnee. Als ich mich mit Helmut in der Mitte dieses extrem steilen Couloirs befand, verschwand plötzlich der talseitige Rand der von uns erzeugten Spur geräuschlos im Nebel. Der Schnee über uns blieb zum Glück zwischen den nach oben immer enger werdenden Felsen liegen. Da wir kaum etwas sehen konnten, dachten wir uns nicht viel und kämpften uns mit großer Mühe weiter hinauf zu unserem Ziel. Auf den letzten, ausgesetzten Metern wurden Helmut und ich von Markus mit dem Seil gesichert. Wir hatten für die anstrengenden 1 500 Aufstiegshöhenmeter von daheim bis zum Kreuz auf der Schlenkerspitze (2 827 m) recht lange gebraucht und freuten uns, dass sich der Nebel verzog, die Sonne hervorkam und wir das wunderbare, winterliche Bergpanorama der Lechtaler Alpen in uns aufnehmen konnten.

Beim Abstieg mussten wir mit Entsetzen feststellen, dass wir in der Gipfelrinne nicht nur ein Schneebrett ausgelöst hatten, sondern dass dieses in der Folge einen gewaltigen Lawinenanriss in der gesamten Ostflanke, die sich von der Brunnkarscharte zum Schlenker hinauf erstreckt, verursacht hatte. Teilweise waren auch unsere absichtlich möglichst weit an den Rand des Hanges gelegten Aufstiegsspuren unterhalb des Schidepots mitgerissen worden. Bei der Abfahrt entlang der Lawinenbahn auf gefestigtem Altschnee fühlten wir uns sicher und erkannten, dass wir eine riesige Staublawine losgetreten hatten, die noch weiter ins Brunnkar hinuntergeflossen war, als wir es von oben einsehen konnten. Undenkbar, was passiert wäre, wenn wir diese Lawine beim Aufstieg nicht ausgelöst hätten, denn bei der Abfahrt wären wir auf jeden Fall in diesen Osthang hineingefahren, weil der Weg nach unten über den Grat keine praktikable Alternative darstellte.

Onkel Anton (6.7), der am Vortag mit dem Gedanken spielte, uns bei dieser Tour zu begleiten, es sich dann aber doch anders überlegte, machte sich Sorgen, weil wir zur fortgeschrittenen Tageszeit noch nicht zurück waren. Er ließ sich mit der Materialseilbahn nach Pfafflar bringen und ging dann Richtung Kögele hinauf, um das von uns angestrebte Tourengebiet überblicken zu können. Dabei erkannte er mit dem Fernglas die riesige Lawinen-Abbruchstelle und unsere in diese Lawine hineinführenden Schispuren. Völlig geschockt wollte er sich sofort auf den Rückweg nach Boden machen, um die Bergrettung zu alarmieren.

Bevor er jedoch jenen Bereich verließ, von dem man zum Schlenkergebiet sehen kann, warf er nochmals einen kurzen Blick zur vermeintlichen Unfallstelle und sah, mehr als nur erleichtert, wie wir alle drei von der Brunnkarscharte ins Fundaistal hinunterfuhren. Er ließ uns dabei so lange nicht mehr aus dem Blickfeld seines Feldstechers, bis wir im sicheren Bachbett des unter einer dicken Schneedecke verborgenen Fundaisbaches angekommen waren.

Erst in den nächsten Tagen wurde uns nach und nach bewusst, welches Glück wir hatten und wie viele Schutzengel uns beschützt hatten, dass wir bei dieser gewagten Ostertour nicht in einer von mehreren möglichen Lawinen zu Schaden gekommen sind.

2.5 Mein Bauplatz

Schon immer war es mein größter Wunsch, in Boden ein Haus zu bauen und im Dorf zu bleiben. Die Realisierung dieses Vorhabens war nicht einfach, denn einen dafür geeigneten Bauplatz gab es nicht. Der Ort Boden war von roten Gefahrenzonen eingekesselt und durfte nicht erweitert werden. Richtung Süden bildete der gefährliche Fundaisbach (19.4) die Bebauungsgrenze, auf den Nord- und Ostseiten die Ahorntal- (19.3) und auch die Eifertallawine. Nach unten, in Westrichtung, also unterhalb des Gasthofes Bergheimat durfte wegen der möglichen Lawine von der Spitzachsel auch nicht gebaut werden.

Aus den Beobachtungen und den Erfahrungen, die aus früheren Lawinenabgängen vom Ahörnle und aus dem Eifertal gewonnen wurden, waren ältere Dorfbewohner überzeugt, dass die Karleite, ein Geländevorsprung oberhalb des Dorfes, die Lawinen ablenke und diese somit den Bauwerken in Boden keinen Schaden zufügen könne.

Diese öfters vernommene und auch mir plausibel erscheinende Begründung, warum der Ortskern von Lawinen bisher verschont geblieben ist, kam mir jedes Mal in den Sinn, wenn ich im Zuge von Bergtouren von den umliegenden Berghängen auf die möglichen Lawinenbahnen und die darunterliegenden Häuser blickte.

Daher festigte sich immer mehr meine Überzeugung, dass die „Fasche“, das Feld gleich nördlich der Kirche, zwischen dem 1972 errichteten Stall von Gebhard Perl (6.3) und unterhalb des relativ neuen Gebäudes von Anton Friedl (6.7) am „Gorenbichl“ als Bauplatz geeignet wäre. Mit den von mir bei flach einfallendem Sonnenlicht aufgenommenen Fotos, auf denen die Geländestruktur oberhalb des Dorfes deutlich hervorkam, wollte ich den Antrag zur Aufhebung der roten Gefahrenzone bei den Behörden begründen.

Das Schreiben eines diesbezüglichen Ansuchens und die Weiterleitung der gemachten Fotos habe ich wegen der bevorstehenden Veränderung in meinem Privatleben – meine Freundin Manuela erwartete ein Kind – und des bald einsetzenden Winters auf das nächste Jahr verschoben.

Aufgrund der mehrere Tage andauernden, außergewöhnlich intensiven Schneefälle, die mit einer starken Nordwestströmung an die Nordalpen herangeführt wurden, lagerten sich besonders an den Südost ausgerichteten Hängen gigantische Schneemengen ab. Die Stahlschneebrücken der in den 1960er-Jahren errichteten Lawinenverbauungen am Ahörnle waren nicht in der Lage diese Schneemassen am Berg zu halten und so löste sich in der Nacht vom 9. zum 10. Februar 1984 eine riesige Staublawine (19.1), die mit voller Wucht auf den Ort Boden herabstürzte. Die Schneemassen wurden von der Geländekuppe Karleite nicht aufgeteilt, wie von mir und anderen angedacht, sondern flossen über diese darüber, rissen den darunter liegenden, erst neu errichteten Aufbau auf Antons Garage nieder und zertrümmerten die gesamte Holzkonstruktion des Gebäudes. Die Lawine war mit einer derart hohen Geschwindigkeit über die tief in den Hang hineinbetonierte Garage geschossen, dass der an der Talseite des Gebäudes entstandene Unterdruck alle drei Garagentore aus Stahlblech herausgesaugt hatte. Mit immenser Kraft und dem zerstückelten Holz von Antons Gebäude floss die Lawine mitten durch meinen angedachten Bauplatz und riss danach Gebhards Stallgebäude nieder. Zwölf Stück Rinder, ein Schwein und mehrere Hühner waren sofort tot. In weiterer Folge zerstörte die noch immer nicht zum Stillstand gekommene Staublawine auch die Garage von Helmut, in der nur eine Stunde vorher der bei der Schneeräumung kaputtgegangene Traktor repariert wurde. Mehrere Schaulustige aus dem Dorf haben bis spät in der Nacht Helmut und Anton bei der Arbeit zugesehen und ihnen Gesellschaft geleistet. Dieser Traktor wurde von der Lawine circa 50 Meter mitgerissen und komplett zerstört. Das sich ebenfalls in der Garage befindliche 200-Liter-Dieselfass wurde später im Schwimmbad unterhalb des Gasthofes Bergheimat gefunden. Die Fensterscheiben des Gasthofes wurden eingedrückt und die Gaststube mit Schnee gefüllt.

Erst eine gute Woche nach dem Lawinenabgang und drei Tage nach der Geburt meines ersten Kindes, meiner gesunden, lieben kleinen Tochter Christine, war es meinem Bruder Markus und mir möglich, zu Fuß von Elmen – wo das Bschlabertal vom Lechtal abzweigt – nach Boden zu gehen und die zerstörerischen Ausmaße der Lawine zu erfassen. Gleich am nächsten Tag sind wir beide auf gutem Harsch mit den Tourenschi zur Abbruchstelle der Lawine aufgestiegen und haben die sich vom Ahornkopf bis zum Brandskopf erstreckende Abbruchlinie verfolgt und begutachtet. Als wir unter der meterhohen Abrisskante standen und die riesengroße Abbruchfläche der Lawine überblickten, wurde mir zum wiederholten Mal absolut bewusst, dass es keine gute Idee war, auf dem tief unter uns, am Rande des von oben klein und verletzlich erscheinenden Dorfes ein Haus errichten zu wollen! So wie andere habe auch ich das Potenzial der Naturgewalten maßlos unterschätzt. Nie wieder habe ich über mein diesbezügliches Vorhaben gesprochen.

Mit meiner Tochter Christine im März 1984

Noch im gleichen Jahr wurde von der „Wildbach- und Lawinenverbauung“ (eine österreichische, dem Bundesministerium für Landwirtschaft untergeordnete, in 7 Sektionen und 21 Gebietsbauleitungen unterteilte Organisation zur Planung und Errichtung von Schutzbauten gegen Naturgewalten) dankenswerterweise mit den Projektierungsarbeiten begonnen und schon sehr bald eine ausreichend dimensionierte Verbauung mit vielen Stahlschneebrücken im Abbruchgebiet errichtet, sodass die Ahorntal-Lawine (19.3) dem Ort Boden nach menschlichem Ermessen keinen Schaden mehr zufügen kann.

Rosi Friedl hat dieses Lawinenereignis in ihrem Tagebuch festgehalten. Ich danke meiner Schwester, dieses Dokument über ein einschneidendes Ereignis in ihrem Leben in meinem Buch, im Kapitel 4.3.1 „Als der weiße Tod anklopfte!“, wiedergeben zu dürfen.

Rosis Tagebuch, die Erzählungen meiner Mama, anderer Leute und auch meine persönliche Geschichte bildeten die wesentliche Grundlage für das von Claudia Lang-Forcher geschriebene Theaterstück „Die Lawine“, das im Sommer 2009 auf der Freilichtbühne in Elbigenalp circa zwanzigmal erfolgreich aufgeführt wurde.

Claudia Lang-Forcher ist Autorin, Regisseurin, Schauspielerin, Theaterpädagogin und Organisatorin. Sie war bis 2013 künstlerische Leiterin der Geierwally Freilichtbühne in Elbigenalp.

2.6 Endlose Straßensperren im Winter

Im folgenden Text beschreibe ich nur einige wenige der unzähligen von mir miterlebten Lawinensituationen in unserem Tal.

Im Spätherbst 1981 war die Landschaft nur von einer dünnen Schneedecke bedeckt, bevor am 30. November heftige Schneefälle die Sperre der Straße erforderlich machten. Zahlreiche abgegangene Lawinen wurden bis zum 7. Dezember wieder beseitigt. Bevor jedoch die Straße wieder freigegeben werden konnte, gab es in der Nacht zum 8. Dezember erneut einen außergewöhnlichen Zuwachs an nassem Neuschnee, wodurch wieder viele Lawinen die Straße verschütteten. In Handarbeit wurden von den Männern des Tales schlittenbreite Fußwege über die Lawinenkegel geschaufelt, um die Gefahrenstellen zu Fuß möglichst rasch unter ständigem Beobachten der bergseitigen Lawinenbahn überqueren zu können. Wegen anhaltender Lawinengefahr konnte die Straße auch für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel nicht geräumt werden. Die Urlaubsgäste konnten nicht anreisen und die Einheimischen mussten die notwendigsten Weihnachtseinkäufe zu Fuß von Elmen herauftragen beziehungsweise auf Schlitten ziehen. So habe auch ich mit meinem Bruder Markus am Heiligen Abend mit einem Heuschlitten einige Sachen nach Hause geholt.

Bruder Markus mit dem Weihnachtseinkauf auf dem Weg von Elmen nach Bschlabs

Erst am 2. Februar begann der Radlader in Elmen die Straße zu räumen. Für die ersten 2,5 Kilometer bis zum „Wiesenrinner“ benötigte er drei Tage und anschließend noch eine ganze Woche, bis die gesamte Länge der Straße wieder frei war. Im Winter 1981/82 war die Straße von Boden nach Elmen in Summe achtzig Tage lang wegen Lawinengefahr und abgegangener Lawinen offiziell gesperrt.

Auch im Februar 1985 kam es beim Versuch die große Lawine am „Wiesenrinner“ mit einem Radlader zu entfernen, zu einer heiklen Situation. Der einige Meter tiefe Graben, den das Räumfahrzeug auf der Landesstraße in den Lawinenkegel geschaufelt hatte, wurde immer schmäler, weil die bergseitigen Schneemassen auf den glatten, nassen, nicht gefrorenen Bergwiesen ganz langsam nach unten glitten. Man versuchte zwar, den Graben laufend breiter zu machen, aber irgendwann wurde die Gefahr zu groß, dass die Maschine eingeklemmt würde. Die Räumung musste abgebrochen werden und die Straße geschlossen bleiben.

Ein neuer Räumversuch ein paar Tage später scheiterte ebenso. Sobald man den Lawinenschnee auf der Straße entfernte, rutschte der auf dem steilen, glatten Hang weit hinaufreichende, unzählige Tonnen schwere Lawinenkegel nach.

Die behelfsmäßige Fahrbahn auf der Lawine wurde wochenlang benutzt

Wieder ein paar Tage später errichtete man auf dem gefestigten Lawinenschnee in einigen Metern Höhe eine circa 50 Meter lange Fahrbahn, ohne den abstützenden Schneesockel entfernen zu müssen. Solange es kalt und alles gefroren war, konnte man mit den Kraftfahrzeugen auf dem verdichteten Schnee gut fahren. Etwas problematisch war es, mit normalen Pkws über die recht steile Rampe auf die Lawine hinaufzukommen. Das Hinunterfahren auf der anderen Seite war meist einfacher. Sobald jedoch Tauwetter einsetzte, wurde der Schnee weich und man hatte alle Mühe, auch mit montierten Schneeketten die immer tiefer werdenden Spurrillen auf der provisorischen Lawinen-Fahrbahn zu bewältigen.

Da nicht abschätzbar war, wann die Straße wieder ordentlich freigegeben werden könnte, wurden angemeldete Gäste über den behelfsmäßigen Lawinenweg ins Tal gebracht. An einem Samstag wurde ich beauftragt, mit dem VW-Bus vom Gasthof Bergheimat abreisende Gäste nach Elmen zu ihren im Tal zurückgelassenen Autos zu bringen. In der Nacht hatte es ein paar Zentimeter Neuschnee gegeben. Als ich mit dem voll beladenen Bus auf der Lawinenfahrbahn vorsichtig talauswärts fuhr, rutschte das linke Vorderrad in einen vom Neuschnee verdeckten Spalt und wir steckten fest. Es stellte sich heraus, dass die gesamte Lawine immer noch im Kriechgang talwärts glitt. Die aus Lawinenschnee gefertigte Fahrbahn wurde unbemerkt täglich ein paar Zentimeter nach unten verschoben und an der steil abfallenden Böschungskante entstanden Spalten nach dem gleichen Prinzip wie auf Gletschern Gletscherspalten entstehen. Mithilfe von Schaufeln und herumliegenden Brettern sowie der Kraft von vielen Helfern konnte das Fahrzeug aus der Spalte befreit und die Fahrt fortgesetzt werden.

Damals hatten wir über Jahrzehnte hinweg die lawinengefährdetste Zufahrtsstraße von allen Gemeinden in Österreich. Es gab keinen anderen Ort in Österreich, der wegen abgegangener Lawinen oder Lawinengefahr pro Winter an dreißig bis achtzig Tagen eingesperrt war. Die offiziellen Straßensperren, die auch für Fußgänger gegolten hätten, haben jedoch kaum jemanden davon abgehalten, bei Bedarf den gesperrten Weg auf eigene Gefahr zu benutzen.

Unerlaubt öffnete man Schranken, stellte Absperrungen, Warnschilder und Verbotstafeln zur Seite, versuchte mit dem Auto so weit wie nur irgendwie möglich zu fahren, dann zu Fuß über einen oder mehrere Lawinenkegel zu steigen, um sich danach ein Fahrzeug, das sich auf der anderen Seite der Blockaden befand, auszuleihen, von einem solchen mitgenommen zu werden oder überhaupt ganz zu Fuß hinaus- und wieder hereinzugehen. Diese Gepflogenheiten wurden auf eine besondere Weise zu einem „Normalzustand“ im täglichen Leben. Enormes Glück und viele Schutzengel haben wohl mitgewirkt, dass es dabei nie zu einem Lawinenunfall kam.

Dass die Einwohner von Bschlabs und Boden zwar immer wieder bei Tag und Nacht mit abgehenden Lawinen hautnah und haarscharf konfrontiert wurden, aber nie ernsthaft zu Schaden kamen, grenzt an ein Wunder!

Die Gefahren, die Umstände und Mühen, die man für das zwar verbotene, aber meist dringend erforderliche Erlangen der „Freiheit“ in Kauf nehmen musste, waren oft unerträglich. Das alles hat dazu geführt, dass wir im 1980er-Jahrzehnt nicht nur die längsten Straßensperren, sondern daraus resultierend auch den höchsten Bevölkerungsrückgang aller Gemeinden in Österreich hatten. Viele junge Menschen in unserem Tal wollten diese ständigen Sorgen und den großen Aufwand, ob, wann und wie man den Heimatort im Winter erreichen und verlassen kann, nicht mehr auf sich nehmen und verließen die Gemeinde leider für immer.

2.7 Bürgermeister und Lawinen

Nach sechs Jahren Amtsausübung als Vizebürgermeister wurde ich 1992 zum Bürgermeister der Gemeinde Pfafflar gewählt. Damit war ich der Nachfolger von Langzeitbürgermeister Alois Köck (6.2), der dieses Amt 28 Jahre lang ausgeübt hatte.

Am Tag der Gemeinderatswahlen und meiner Wahl zum Gemeindeoberhaupt, das war am 15. März 1992, schneite es derart stark, dass am Nachmittag die Straße wegen Lawinengefahr gesperrt werden musste. Da in den folgenden Wochen die Lawinensituation angespannt blieb, musste die Straße bis Mitte April geschlossen bleiben. Am Dienstag in der Karwoche, während meiner Amtsstunden im Gemeindeamt, haben wir in der Lawinenkommission, deren Vorsitzender ich nun war, einstimmig beschlossen, die Aufhebung der Straßensperre für den nächsten Tag bei der Bezirkshauptmannschaft zu bewirken. Wir begründeten den Vorschlag nach sorgfältigen Beobachtungen im Gelände mit bestem Wissen und Gewissen. Somit wurde die Verbindung ins Lechtal am Vormittag des nächsten Tages nach einer 4 Wochen andauernden Sperre wieder freigegeben. Die Gasthäuser ließen sich die Lieferungen für Ostern bringen, die Einwohner konnten, ohne eine Schwarzfahrt machen zu müssen, hin- und herfahren und auch der Briefträger durfte die Post wieder zustellen. Endlich waren wir in Freiheit und ich war sehr froh darüber, weil der Druck der Bevölkerung, insbesondere der Gastwirte, immer stärker geworden war, die Straße doch endlich wieder freizugeben. Diesen Druck empfand ich als äußerst unangenehm, denn auf der einen Seite verstand ich die Leute, die ungehindert hinaus- und hereinwollten und auf der anderen Seite sahen wir immer noch eine gewisse Gefahr.

Knapp nach 19:00 Uhr, noch am gleichen Tag, an dem vormittags die Sperre aufgehoben wurde, ging im Kanzertal eine riesige Nassschneelawine ab und blockierte die Straße auf einer Länge von circa 60 Metern mit tausend Kubikmetern an braunem Schnee, vermischt mit Unmengen an Erdreich, Steinen und Hölzern. Unverzüglich mussten wir die Straße wieder sperren lassen. Der Bezirkshauptmann meldete sich am nächsten Morgen am Telefon mit den Worten: „Herr Friedl, das haben Sie noch nicht im Griff!“ Ich dachte mir nur, wer hat die Lawinen in unserem Tal jemals im Griff gehabt und erwiderte nichts.

Mit schwerem Gerät hatte man in den nächsten Tagen den Weg zwar wieder freigeräumt, aber die offizielle Sperre konnte erst am 5. Mai endgültig aufgehoben werden, nachdem sich im Abbruchgebiet der Kanzertallawine der letzte, potenziell gefährlich erscheinende Gleitschneeanriss gelöst hatte, aber nicht wie befürchtet bis zur Landesstraße herunterkam.

Der Bürgermeister, der auch meistens der Vorsitzende der Lawinenkommission ist – weil kein anderer dieses Amt übernehmen will – trägt für das Sperren und Freigeben der Straße die Hauptverantwortung. Auf der einen Seite möchte man die Bewohner nicht unnötig ihrer Freiheit berauben, auf der anderen Seite kann man, trotz gewissenhafter Beobachtung und Einschätzung, eine potenzielle Lawinengefahr nicht immer umfassend erkennen.

Deshalb war es unvermeidbar, dass seit dem Bestehen der Zufahrtsstraße auch sehr viele Lawinen auf die nicht gesperrte Straße abgingen. Auf die Frage, ob es lawinensicher sei, antwortete ich gelegentlich: „Vollkommen lawinensicher ist es meistens am Hohen Frauentag, also am 15. August, aber nur dann, wenn es vorher nicht geschneit hat. Während des Winters ist es das nie zu 100 Prozent!“

Viele Nerven, Aufwand und Mühen haben mich die behördlichen Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Lawinenschutzmaßnahmen zur Sicherung von Siedlungsraum und Zufahrtsstraße gekostet. Einige wesentliche Projekte, die von meinen Vorgängern, besonders von Alois Köck (6.2) und Fridolin Kathrein sowie von Gebhard Perl (6.3) in ihren ständigen Bemühungen in die Wege geleitet wurden, kamen während meiner Amtsperioden als Bürgermeister in die Umsetzungsphase. Obwohl alle Einwohner im Tal von diesen Schutzbauten profitierten, gab es mehrere betroffene Grundeigentümer, die sich vehement gegen die Inanspruchnahme ihrer Flächen wehrten. Dieses beharrliche Verhalten von nicht kooperationsbereiten Gemeindebürgern gefährdete ernsthaft die Umsetzung von fertig geplanten und vollständig finanzierten Projekten. Es gab immer wieder Situationen, bei denen die Realisierung von äußerst wertvollen Verbauungen knapp vor dem Abbruch standen.

Durch das Einleiten von Enteignungsverfahren, diplomatischen Gesprächen und das bedingungslose Bekenntnis des gesamten Gemeinderates zu den dringend notwendigen Sicherungsmaßnahmen konnten diese letztendlich mit geringer Zeitverzögerung verwirklicht werden.

Im Nachhinein betrachtet sind alle, die hier wohnen, sehr froh, diese Verbauungen zu haben und dankbar, dass die öffentliche Hand dafür so viel Geld aufgewendet hat. Die meisten betroffenen Grundstücke sind entweder wieder vollständig hergestellt oder werden ohnedies nicht mehr bewirtschaftet. Einzelne Eigentümer von – im Zuge der Baumaßnahmen – unwiederbringlich verloren gegangenen Grundflächen hätten durch Verhandlungsgeschick bestimmt einen höheren Ablösebetrag erhalten, als ihnen im Zuge der Enteignung zugesprochen wurde.

2.8 Tragisches Finale eines besonderen Schitouren-Winters

Der mit sommerlichen Temperaturen auch im Gebirge sehr rasch zu Ende gehende Winter 2017/18 war im Vergleich zu den letzten Jahren außergewöhnlich lang und schneereich. Daher hat er uns viele Möglichkeiten zu schönen Schitouren geboten.

Fast alle bereits Anfang Oktober im vorangegangenen Herbst geplanten Unternehmungen konnten wir vollständig umsetzen und durften dabei unvergessliche Eindrücke erleben.

Neben vielen Touren im Gelände im heimischen Gebiet und auf den Pisten am Abend, gehören die Tagestouren auf die Wöster- und die Weißseespitze sowie das dreitägige Schitourenwochenende auf der Amberger Hütte, die fünftägige Venter-Runde mit Hauslabkogel, Similaun, Fineilspitze, Weißkugel, Fluchtkogel und Wildspitze und ganz besonders der zweite Teil der sieben Tage dauernden Haute Route von Bourg-Saint-Pierre über Zermatt bis Saas Fee mit Abstecher auf den Mont Velan (3726 m), Grand Combin Grafeneire (4314 m), Gran Combin Valsorey (4184 m), Tête Valpelline (3799 m), Strahlhorn (4190 m) und Alphubel (4206 m) zu den absoluten Tourenhighlights!

Nach gutem Konditionsaufbau und bestmöglicher Akklimatisierung standen zum Abschluss dieser grandiosen Schitouren-Saison der Gran Paradiso und der Mont Blanc auf unserer ehrgeizigen, gut gefüllten Wunschliste:

Trotz zweifelhafter Wetterprognose starten wir, das sind Fredi und Maria Kerber, Emanuel Lang, Sabrina Hammerle und ich, am Freitag, 27. April gegen 02:00 Uhr im Lechtal, fahren über den Flexenpass, Chur, San Bernardino, Lugano, Milano, Valle d’Aosta nach Pont (1995 m) im Valsavarenche.

Von dort geht es bei freundlichem, warmem Wetter auf noch ausreichend vorhandenem Schnee in circa zweieinhalb Stunden hinauf zum Rifugio Vittorio Emanuele II (2 732 m). Viele riesige Lawinenkegel mit Felsbrocken, Baumstämmen und reichlich ausaperndem Unrat sowie neu geschlagene oder erweiterte Lawinenrunsen zeugen auch in diesem Tal von viel Schnee und intensiver Lawinentätigkeit im vergangenen Winter.

Am nächsten Tag erklimmen wir bei guten Bedingungen den Gran Paradiso, den mit 4061 Metern höchsten Gipfel Italiens, der mit seiner Basis ganz auf italienischem Boden steht. Beim Aufstieg und bei der Abfahrt folgen wir exakt der mit unzähligen Fähnchen bestens markierten Schiroute für das am nächsten Tag stattfindende Tourenrennen zum weitum bekannten Schigipfel. So kommen wir an diesem Tag auf 1600 Höhenmeter Aufstieg und über 21 Kilometer zurückgelegte Wegstrecke.

Zufrieden über die sehr gelungene Gran-Paradiso-Besteigung fahren wir nach Courmayeur und weiter durch den Tunnel du Mont-Blanc nach Chamonix. Nach einem gemütlichen Spaziergang mit Abendessen in dieser ganz im Zeichen des höchsten Alpenberges stehenden Stadt, gelangen wir zu einer gut für uns passenden Unterkunft in Argentière.

Am Sonntagmorgen beschließen wir bei erst freundlichem Wetter mit der Bahn zur Mittelstation Aiguille du Plan zu fahren und von dort zur Grands Mulets Hütte aufzusteigen. Drei Tourengruppen sehen wir eine gute halbe Stunde vor uns auf dem Weg zum gleichen Ziel. Der Nebel aus der Gipfelregion senkt sich, die Sicht wird schlechter. Ab und zu fallen ein paar Regen- oder Graupelschauer, die von heftigen Windböen immer wieder unterbrochen werden. Während der langen Querungen unterhalb der hohen Felsenwände, die fast senkrecht zur Aiguille du Midi hinaufragen, lösen sich die Vakuum-Felle von Sabrinas und meinen Schiern und wir müssen diese sofort in den Rucksäcken verstauen, um sie vor dem drohenden Fortwehen durch die starken Windböen zu bewahren. Der flachen und teilweise abwärts verlaufenden Schispur können wir in diesem Bereich auch gut ohne Felle folgen.

Nur ungefähr 50 Meter vor dem Anseilplatz am Gletscher, noch immer in einem steilen Hang unterwegs, werden wir plötzlich von den lauten Rufen eines dort neben einer Tourengruppe stehenden Bergführers überrascht und mittels heftiger Handzeichen eindringlich aufgefordert stehen zu bleiben beziehungsweise zurückzugehen! Offensichtlich gibt es einen Verletzten, der von mehreren Leuten betreut wird. Der Helikopter soll bereits unterwegs sein. Aus diesem Grund müssen wir warten, was wir an dieser unbehaglichen Stelle gar nicht einsehen wollen. Um jedoch eine heftige emotionale Diskussion mit dem französischen Bergführer zu vermeiden, befolgen wir seine Anweisungen. Eine Ausweichmöglichkeit sehen wir nicht und den spaltenreichen Gletscher dürfen wir keinesfalls ohne Seilsicherung betreten.

Bald kommt der Heli, der trotz starken Windes einen Notarzt und zwei Flugretter etwas unterhalb der Menschengruppe präzise absetzt und sofort wieder verschwindet. Es dauert lange, bis der Verletzte versorgt ist. Beim Umlagern und Anlegen der Beinschiene hören wir öfters seine durch den Wind verzerrten, durch Mark und Bein gehenden Schmerzschreie!

Erst später werden wir erfahren, dass es sich bei dem Verletzten um den Bergretter aus Hall bei Innsbruck handelt, den wir mit seinen beiden Kollegen bereits auf dem Rifugio Vittorio Emanuele II bei einem Glas Wein kennengelernt haben. Beim Anseilen wurde er am Fuß von einem Stein getroffen, was eine riesige Fleischwunde an der Wade und Knochenbrüche im Kniebereich zur Folge hatte. Der mit seiner Gruppe vorbeikommende französische Bergführer kam zu Hilfe und veranlasste den Rettungseinsatz.

Der ungewollte Stopp, das lange Warten, der nervige Wind, die schlechter werdende Sicht, die immer weicher werdende Schneedecke sowie das Mitgefühl mit dem Verunglückten lassen unsere Handlungsunfähigkeit bedenklich und schaurig erscheinen.

Beim ruhigen Begutachten unseres Standortes und Hinaufblicken zu den hoch über uns aufragenden Felsen bemerke ich, dass Emanuel circa 6 Meter vor uns sehr ungünstig in einer Rinne steht und wir vier, recht dicht Beieinanderstehenden, ein paar Meter zurückgehen sollten, um etwas sicherer vor eventuell herunterfallenden Steinen, Eisbrocken oder Lawinen zu sein. Fast zur gleichen Zeit vernimmt Sabrina, die circa 1 Meter über mir auf einer, wie wir alle, im weichen Schnee mit den Schiern festgetretenen Stufe steht, ein seltsames Geräusch, das zuerst dem Wind als Verursacher zugeschrieben wird.

Sofort darauf sehen wir feine Schnee- oder Eiskristalle von den über uns liegenden Felsen herunterbröseln und nur einen einzigen Augenblick später müssen wir mit Schrecken erkennen, dass zahlreiche Eis- und Schneebrocken aus dem Nebelgrau des Himmels direkt auf uns herabstürzen! Unverzüglich flach hinlegen und die Köpfe mit beiden Händen bestmöglich zu schützen ist das Einzige, was wir noch tun können! Während dem blitzartigen Hinunterducken nehme ich wahr, wie Emanuel gerade noch nach vorne aus der Rinne hinausflüchtet. Wenigstens er wird das sichere Ufer erreichen.

Mit dem Gesicht und geschlossenen Augen ganz nahe in den Schnee gekauert, die Hände schützend über dem Kopf gefaltet und mit dem linken, abgewinkelten Ellbogen Sabrinas Fuß festhaltend, hoffe und bete ich mit noch nie gekannter Angst und Anspannung darum, dass wir von den Eisbrocken nicht getroffen werden! Ein paar heftige Einschläge vernehme ich auf dem Rucksack. Neben dem Prasseln der Eis- und Schneeknollen beginnt ein unheimliches, lautes Rauschen, ich spüre leichtes Vibrieren sowie an meiner rechten Gesichtsseite immer stärker werdenden Schneestaub vorbeiwirbeln. Mir wird klar, dass wir uns hautnah am Rande einer nach unten stürzenden Lawine befinden. Es ist mir bewusst, wenn die Lawine nur ein kleines bisschen aus der wenig eingetieften Rinne herausschwappt, werden wir mitgerissen. Als der Schneedunst bei mir Atemnot verursacht, kriege ich noch mehr Angst und ich drehe meinen Kopf etwas in die andere Richtung. Gegen das Gefühl talwärts gedrückt zu werden, versuche ich durch kräftiges Abstützen mit den Füßen am festgetretenen Standplatz zu kämpfen. Da meine Brille mit Schnee hinterfüllt wird und ich die Augen fest geschlossen halte, sehe ich vom ganzen Ereignis überhaupt nichts, aber ich spüre es deutlich, höre es laut und erlebe es dadurch äußerst intensiv!

Insgesamt wird das todesangstverursachende Spektakel wohl nur zwei, drei Minuten gedauert haben, dennoch erschien mir der Schrecken endlos zu sein! Erst nachdem es ganz still geworden ist, wage ich aufzublicken und nachzusehen wie Sabrina, Maria und Fredi dieses Inferno überstanden haben. Wie durch ein Wunder sind wir Gott sei Dank alle glimpflich davongekommen, denn auch Emanuel sehen wir auf der anderen Seite der Lawinenbahn bei den Leuten mit dem Verletzten stehen.

Außer Atem, mit zittriger Stimme, geschockt und auf wackeligen Füßen lokalisieren wir das uns Widerfahrene. Wir staunen nicht wenig, als wir den hohen, breiten und weit auslaufenden Lawinenkegel unter uns auf dem flachen Gletscher liegen sehen und können es nicht fassen und auch nicht erklären, wie diese gewaltigen Schnee- und Eismassen auf der schmalen und steilen Bahn ganz dicht an unseren Körpern vorbeigeflossen sind, ohne uns mitzureißen. Vermutlich hat die kleine, unscheinbare Felsnase circa 25 Meter über uns die Lawine ein wenig kanalisiert und abgelenkt und uns dadurch vor ihrem Hauptstrom verschont!

Endlich kommt der Hubschrauber, der wegen des starken Windes den ersten Anflugversuch abbrechen musste und danach, von weit unten durch eine Gletschermulde heraufkommend, ganz tief, mit der Nase fast am Boden, zur Unfallstelle fliegt.

Nachdem der Verletzte mit dem Hubschrauber abtransportiert wurde, steigt Emanuel über die frische, glatte Lawinenbahn zu uns herauf. Die Bestürzung ist groß, als wir sein rotes, vollkommen blutüberströmtes Gesicht und den Kopfverband sehen. Er hat es nicht geschafft, der Lawinensturzbahn gänzlich zu entkommen und musste noch mehr als wir gegen das Mitgerissen werden kämpfen. Dabei hat ihm ein Stein oder ein Eisbrocken am Kopf eine stark blutende Wunde zugefügt. Der französische Bergführer und der Notarzt haben ihn verbunden und boten ihm an, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus zu fliegen. Emanuel fühlte sich vorerst noch fit und zog es vor, lieber mit uns gemeinsam den Rückweg zur Bahn mit den Schiern anzutreten.

Während die Lawine noch im Gange war, hat der Notarzt einen Notruf zu unserer Rettung abgesetzt, weil die nahen Beobachter dachten, wir wären verschüttet. Erst als sich der Schneedunst legte, stand fest, dass wir zum Glück – wie Phönix aus der Asche – noch alle da waren! Der bereits ausgelöste Alarm konnte abgeblasen werden. Wir alle realisieren nun ganz klar, haarscharf vor einer unvorstellbaren Katastrophe bewahrt geblieben zu sein!

Große Sorgen machen wir uns wegen des Rückweges durch die steilen Hänge zur Gondel, weil der Schnee immer weicher wird und dadurch an mehreren Stellen Lawinengefahr besteht. Mit höchster Konzentration, großen Abständen und ständigem Hinaufblicken überqueren wir alle vermeintlichen Gefahrenstellen so schnell es geht. Sabrina und ich müssen nach mehreren aussichtslosen Versuchen, die Felle doch noch haltbar an den Schiern anzubringen, die langen Schneefelder ohne Aufstiegshilfe möglichst waagrecht überqueren und mehrmals an abgeblasenen und sicheren Geländerücken mit den Schiern auf den Schultern nach oben steigen, um wieder Höhe für die nächsten Hänge zu gewinnen. Die anderen drei haben keine Probleme mit den Fellen und können in angenehmer Steigung der üblichen Spur folgen.

Erleichtert und froh kommen wir bei der Mittelstation der Aiguille di Midi-Bahn an und fahren nach Chamonix hinunter, um Emanuel gleich ins Krankenhaus zu bringen. Leider ist die Notfallaufnahme in der Zwischensaison geschlossen und somit müssen wir ins circa 25 Kilometer entfernte Hospital nach Sallanches fahren. Dort wird seine Wunde am Kopf gereinigt und genäht.

Von der freundlichen Ärztin erfahren wir, während sie Emanuels Wunde versorgt, dass der Bergretter aus Hall gerade operiert wird. Er hat offene Knochenbrüche knapp unterhalb seines zum Glück nicht beschädigten Knies erlitten.

Aufgrund der fortgeschrittenen Tageszeit beschließen wir nochmals eine Nacht in der bewährten Unterkunft in Argentière zu bleiben und erst am nächsten Tag heimzufahren. Es ist uns allen ein Bedürfnis, am Abend die Kirche in Chamonix zu besuchen, um dem lieben Gott zu danken! Danach bummeln wir ein wenig durch die Fußgängerzone und finden zum Essen ein nettes Lokal.

Der erlebte Schock steckt uns in allen Gliedern und unsere Gespräche kommen nicht vom Thema des Tages los, das uns ganz gewiss bei allen zukünftigen Touren lebenslang begleiten wird! Am Montag, 30. April fahren wir nach Hause und sind zufrieden, glücklich und dankbar, in unserer gewohnten Welt weiterleben zu dürfen!

Als ich dann nach dem Heimkommen die Berichte in der Tiroler Tageszeitung über die unvorstellbaren Tragödien der letzten Tage in den Westalpen mit mehreren Toten am Pigne d’Arolla und am Mönch zu lesen bekomme, schätze ich es noch mehr, vor größerem Unheil verschont geblieben zu sein! Mit diesen Vergleichen ist das Nichterreichen eines Tourenzieles eine nicht erwähnenswerte Kleinigkeit.

Es stimmt mich sehr nachdenklich und traurig, wenn die Euphorie und die Liebe zu den Bergen immer wieder mit der Gesundheit oder gar mit dem Leben bezahlt werden müssen! Daher ist es absolut wichtig, an die Herausforderungen im Gebirge immer mit viel Sorgfalt, Demut und Vorsicht heranzugehen!

Nur wenn man ohne Angst, aber immer mit Respekt und bestmöglicher Umsicht die Touren in Angriff nimmt, im Zweifelsfalle auch zu einer rechtzeitigen Umkehr bereit ist, darf man auf die Hilfe von Schutzengeln hoffen und auf den Beistand Gottes vertrauen!

Es ist wirklich etwas Schönes, Großartiges und gewiss nichts Selbstverständliches, wenn wir schon so viele wunderbare Bergerlebnisse, in kleineren und größeren Gruppen – aber immer mit dem „harten Kern“ unsere Truppe gemeinsam – erleben durften und jedes Mal mit bleibenden Eindrücken gesund nach Hause gekommen sind. Der intensive Schitourenwinter 2017/18 mit mehr als sechzig Schitouren wird in unsere Geschichte eingehen und uns allen in ganz besonderer Erinnerung bleiben!

2.9 Ein himmlisches Gefühl

Gegen Mitte Mai 2018, keine drei Wochen nach unserem dramatischen Kontakt mit der Eislawine am Mont Blanc und noch unter dem Schock der Beinahe-Katastrophe stehend, wandere ich über den Habartkamm vom Ahörnle über den Habart und die Hochpleisspitze zum Sågejoch. Die Bergwiesen, die in meiner Kindheit noch bis zum Grat hinauf gemäht wurden, werden langsam grün, an geschützten Stellen blühen die ersten Frühlingsblumen wie Eisglöckchen, Enzian und Platenigl. In Mulden und manchen Geländekanten liegt noch sommerharter Schnee, der gut zu begehen ist. Es ist wunderschönes Wetter, die Sonne strahlt, über mir nur blauer Himmel, ein paar harmlose Wölkchen, kein Wind, eine angenehme Temperatur umgibt mich.

Dabei fällt mein Blick auf die gegenüberliegende Talseite, auf die felsdurchsetzten Nordhänge des Muttekopfes und die darunter befindlichen Geländemulden, das Hahntenn- und das Steinkar. Dort liegt noch viel Schnee; auf den steilen Schotterflanken, die zu den Felsen des Muttekopf-Massivs hinaufführen, ist der Abgang einer frischen Nassschneelawine erkennbar.

Sehr oft, mindestens vierzig- bis fünfzigmal bin ich bisher meist im Frühjahr, wenn keine andere Schitour mehr möglich war, vom Hahntennjoch durch das Kar – dort wo jetzt die Lawine zu sehen ist – auf den Muttekopf (2 774 m), die höchste Erhebung der Gemeinde Pfafflar, gestiegen und direkt durch die sehr steilen Rinnen abgefahren. Bei guten Bedingungen war die südostseitige Abfahrt zur Muttekopfhütte und die Rückkehr über den Scharnitzsattel eine sehr schöne und lohnende Variante. Heute aber bin ich auf unserem Heuberg, auf dem Berg, der mir seit meiner frühesten Kindheit vertraut ist, dort wo ich schon als kleiner Bub mit meinen Eltern beim Heumachen war. Ich genieße das Hiersein mit allen Sinnen.

Keine Lawine gefährdet meinen Weg, keinem Steinschlag im steilen Couloir bin ich ausgesetzt, kein Sérac über mir droht abzubrechen, keine verborgene Gletscherspalte unter der Schneedecke muss ich befürchten, kein Blick in verschlingende Abgründe ist zu ertragen, kein Absturz in bodenlose Tiefen ist möglich, kein Balancieren auf schwindelerregendem Grat ist nötig, kein Wetterumschwung zu erwarten, keine Sorgen wegen der Routenfindung im Nebel muss ich mir machen, keine frierenden Finger und Zehen trüben mein Wohlbefinden, kein eiskalter Wind bläst mir ins Gesicht, kein schwerer Rucksack lastet auf meinen Schultern und keine Bedenken muss ich haben, gemeinsam mit meiner Gruppe sicher zur nächsten Hütte zu kommen!

Nach dem aktiven Schitourenwinter und vor den geplanten Berg- und Hochtouren im Sommer tut mir heute das Loslassendürfen und das Ablegen der Anspannung einmal richtig gut. Das ist Balsam für die Seele, eine Wonne, Genuss und Wohltat gleichermaßen, somit tatsächlich „ein himmlisches Gefühl!“

2.10 Die Fehlentscheidung am Tschachaun

Die Abendtour am Freitag, 1. Februar 2019 nach der Arbeit zum Füssener Jöchl war sehr gut. Eine tolle, nicht zu steile Piste, schöner Schnee, mildes Wetter, nur am Gamskopf etwas Wind und ein gemütliches Lokal zum Einkehren – all das sind Zutaten, die eine Pistentour gelingen lassen. Anscheinend schätzen die Vorzüge dieses Tourenabend-Schigebietes sehr viele aus nah und fern, denn sie strömen in Scharen herbei. Aus der Anzahl der aktiven Tourengeher ist zu schließen, dass dies wohl die beliebteste Pistentour im Außerfern ist. Ich war das erste Mal da oben und mir hat es sehr gefallen. Mit Sabrina und Emanuel haben wir während der Einkehr vereinbart, am nächsten Tag gemeinsam mit den Kerbers auf den Tschachaun zu gehen.

Wegen des trüben Wetters am Maria Lichtmesstag am Samstag in der Früh sind wir erst gegen halb zehn in Namlos aufgebrochen. Der Niederschlag hatte aufgehört, aber es blieb sehr feucht und diffus, sodass wir nach dem Überholen von einigen Tourengruppen beim Spuren im dichten Nebel kaum die Richtung fanden. Während der letzten Spitzkehren vom Chromsattel bis zum Gipfelkreuz wurde die Sicht besser. Am Gipfel war es hell und zwischendurch sogar leicht sonnig. Ich konnte drei Tourengeher beobachten, die sich im tiefen Schnee, nur langsam vorankommend, zum gegenüberliegenden Hinterbergjoch, von den Imstern auch „Schwarze Erde“ genannt, hinaufmühten. Förmlich darauf wartend, dass diese drei äußerst Wagemutigen in diesem Steilhang eine Lawine auslösen, ließ ich sie nicht mehr aus dem Blick. Entgegen meiner Erwartung hielt der steile Hang. „Offensichtlich ist es heute doch nicht so lawinengefährlich wie allgemein verlautbart“, so meine oberflächlichen Gedanken während der Rast beim Gipfelkreuz.

Plötzlich wurde der Vorschlag in unsere Tourenrunde geworfen, nicht mehr durch das nebelverhangene Tal nach Namlos hinauszufahren, sondern den Weg über die Anhalter Hütte und das Steinjöchl zum Hahntennjoch und weiter nach Boden zu nehmen. In dieser Richtung schien es freundlich und die Sicht gut zu sein.

Dass ich diesem Vorschlag nicht gleich widersprochen habe und bereit war, bei der Umsetzung dabei zu sein, wäre fast zur gröbsten Fehlentscheidung in meinem ereignisreichen Bergsteigerleben geworden. Warum mein Denken nicht klar genug war und ich die Gefahr für die Truppe nicht erkannt habe, kann ich heute noch nicht verstehen. Ich mache mir große Vorwürfe! Wir haben sämtliche „Stoppschilder“ missachtet, „rote Ampeln“ überfahren und ich habe nichts dagegen unternommen. Diesen groben Fehler werde ich mir nie verzeihen können. Bei Lawinenwarnstufe 3 darf man diese Route nicht nehmen. Ich hätte es wissen müssen, dachte aber nicht darüber nach, worauf wir uns einließen: felsdurchsetztes Gelände, mindestens 40 Grad Hangneigung, Ausrichtung Nord, Neuschnee, der durch den starken Südwind der letzten Tage in die nordseitigen Hänge verfrachtet wurde, sowie während des gesamten Winters völlig unberührtes Gelände!

Während sich mehr als zwanzig Tourengeher auf der von uns angelegten Spur zum Gipfel mühten, fuhren wir zum Chromsattel hinunter und an der Anhalter Hütte vorbei bis zum Chromsee. Im tiefen, lockeren Powder – auf den im Schatten der mächtigen Heiterwand monatelang kein Sonnenstrahl fällt – zogen wir die Felle auf. Hätte an dieser Stelle nur einer oder eine seine im Hinterkopf schwelenden Bedenken geäußert, hätten wir unverzüglich unseren Plan geändert und wären auf sicherem Weg durchs Brennhüttental abgefahren.

Stattdessen versuchten wir mit großen Sicherheitsabständen das Gelände zum Steinjöchl optimal auszunutzen und die steilsten Stellen zu umgehen. Beim mühsamen Spuren wechselten wir uns ab. Die Sicht wurde plötzlich wieder schlecht und wir versuchten dennoch mit vielen Spitzkehren im immer tiefer werdenden Schnee die beste und sicherste Spur zu legen.

Als ich mich als Erster am Beginn des felsdurchsetzten Geländes unter einer bis zum Grat hinaufführenden und mit Triebschnee gefüllten Rinne befand, hörte ich ein dumpfes, kaum wahrnehmbares „Wumm“-Geräusch. Nahezu gleichzeitig vernahm ich einen nicht näher definierbaren Schrei von Maria, die sich in der Falllinie gute 10 Meter unter mir befand. Das Bisschen vom Schneefeld im steilen Hang, das ich im kontrastlosen Weiß erkennen konnte, fing zu rutschen an, ich versuchte mich bergseitig abzustützen, aber unverzüglich begann eine unkontrollierte Talfahrt mit beachtlicher Beschleunigung. Ich konnte gerade noch den Airbag auslösen, vernahm das Geräusch vom Aufblasen und dann war ich nur noch ein völlig handlungsunfähiger, ausgelieferter Passagier in den mächtigen Schneemassen, die ins Steinkar hinunterflossen.

Erst willst du es nicht glauben, aber der Alptraum eines jeden Tourengehers ist jetzt Realität geworden!!!

Meine Schier lösten sich wegen der verriegelten Bindung nicht von den Schuhen und so wurden meine Beine in alle Richtungen bewegt, wobei mehrmals die Schmerzgrenze erreicht wurde. Wie von einem Anker gehalten wurden meine Füße nach unten gezogen und so konnte ich nichts unternehmen, um möglichst an der Oberfläche zu bleiben. Mein Gesicht war noch frei von Schnee und ich konnte bewusst atmen, bis mich scheinbar schnellere, von hinten nachkommende Schneemassen unsanft in die Bauchlage beförderten. Dabei bekam ich erstmals Schnee in den Mund, den ich mit panischer Angst sofort wieder ausspuckte. Hektisch, so schnell und so tief es nur ging, versuchte ich zu atmen. Richtig dramatisch empfand ich es, als die Lawine langsamer wurde. Ich wurde hin- und hergerissen und befürchtete, in der Geländemulde am Lawinenauslauf von nachkommendem Schnee vollkommen begraben zu werden. Unregelmäßige, harte, beengende Druckschübe auf meinen Körper wurden immer stärker. Als die Lawine zum Stillstand kam, fühlte ich mich total einbetoniert und es war finster.

Das Gefühl der völligen Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit war schier unerträglich. Ich dachte, dass wir nun alle verschüttet seien und uns hier in diesem abgelegenen Kar wohl niemand rechtzeitig finden werde. Ich fühlte mich elend und hatte panische Angst!

Mit aller Kraft versuchte ich mich zu bewegen und tatsächlich gelang es mir, erst meinen Kopf zu heben und nach und nach auch den Oberkörper und die Arme freizukriegen. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war zumindest mein Kopf nur wenige Zentimeter tief verschüttet und dennoch fühlte ich mich so gefangen, so gefesselt! Es ist unvorstellbar, was passieren würde, würde man tiefer in der Lawine zu liegen kommen.