Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kellner, Klaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Prinzessin Heckenrose überwindet die Romantik. König Heinrich erschafft sich ein Kommune-Reich auf den Trümmern eines verwunschenen Gartens. Gustav zieht mit Notizbuch und Druckerpresse bewaffnet in den Spanischen Bürgerkrieg. Das Leben Marie Luise Vogelers (1901–1945) ist voller märchenhafter Magie und harter politischer Realitäten. Stets im Schatten ihres berühmten Vaters Heinrich und ihres Mannes Gustav Regler führt sie ihr Lebensweg von Worpswede über Berlin und nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ins Exil nach Paris, Moskau und Mexiko-Stadt. Im Sturm einer lebensbedrohlichen Erkrankung stellt sie sich den Fragen an ihr Leben – und lernt zugleich das Sterben. Schonungslos, fragil und zäh gleichermaßen prüft Marie Luise die sie prägenden Bilder ihres Vaters. Ein biografischer Familien- und Entwicklungsroman, eingebettet in die Zeitgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 504

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

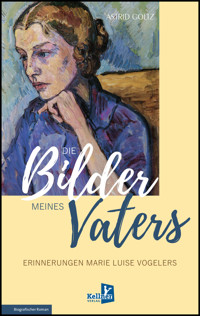

Astrid Goltz

DIE

Bilder

MEINES

Vaters

ERINNERUNGEN MARIE LUISE VOGELERS

Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de

Die Autorin

Astrid Goltz wurde 1983 in Hamburg geboren und ist in Kiel aufgewachsen. Sie studierte Angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg und Santiago de Chile. Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten und ihren zwei Kindern in einem Wohnprojekt in Wustermark bei Berlin.

Für meine Eltern

Teil 1

Und wir: Zuschauer, immer, überall,

dem allen zugewandt und nie hinaus!

Uns überfüllts. Wir ordnens. Es zerfällt.

Wir ordnens wieder und zerfallen selbst.

Wer hat uns also umgedreht, dass wir,

was wir auch tun, in jener Haltung sind

von einem, welcher fortgeht? Wie er auf

dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal

noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt –,

so leben wir und nehmen immer Abschied.

Rainer Maria Rilke (Die achte Elegie, Duineser Elegien)

Coyoacán, Mexiko-Stadt, 24. Juni 1943

Die leisesten Geräusche können mich in letzter Zeit aufschrecken. Ich drehe mich um und erkenne Gustav in meiner Zimmertür stehen. Vor der Brust hält er seine Schreibmaschine. Er stellt das schwere, schwarz glänzende Gerät auf meinem schmalen Schreibtisch ab, wobei er einige Pinsel, Papier und meine Haarbürste zur Seite schiebt. Wie ein übermächtiger Käfer hockt es dort.

»Ich werde dein Ohr sein und deine schreibende Hand. Wenn es etwas gibt, das du festgehalten haben möchtest?«, antwortet er auf meinen fragenden Blick.

Ich bin aus dem Korbsessel aufgestanden. Bei seinen Worten muss ich schlucken. Endgültigkeit liegt in seinem festgehalten. Ich falte die leichte Decke, die über meinen Knien gelegen hat, langsam und akkurat zusammen und lege sie über die Sessellehne.

Zuerst habe ich die Operation abgelehnt. Man soll das Schicksal nicht herausfordern. Vielleicht ist hier und jetzt meine Zeit gekommen. Oder es heilt von selbst. Das ist schon vorgekommen. Doch als die Schmerzen drohten, unerträglich zu werden und meine Kraft schwand wie die Abendsonne, die uns der Finsternis preisgibt, da willigte ich in das Angebot eines Arztes ein. Wir kannten ihn über Freunde. Die Angst ist eine Falle. Im Abgrund ein klaffendes Maul.

Gustavs Idee mit der Schreibmaschine ist rührend und passt ganz zu seinem Metier.

»Ist das der Grund für deine Bücher? Dass du etwas festgehalten haben möchtest?«

Ich straffe meinen Rücken und stecke eine herausgefallene Haarsträhne mit einer Haarnadel zurück in den kunstvollen Knoten in meinem Nacken.

»Sicherlich«, lächelt er. Sein gewinnendes Lächeln, in dem der Wunsch steckt, gesehen zu werden. Wenn ich sterbe, werde ich es vermissen. Als ich merke, wie unsinnig dieser Gedanke ist, lächele ich zurück.

»Du hast Recht. Einfacher ist es, dir vom Moor zu erzählen, als darauf zu hoffen, dass ich eines Morgens hier vor dem Garten meiner Kindheit sitze.« Ich weise auf den Schreibtisch und auf die weißen Blätter, die Gustav mit seiner Maschine zur Seite geschoben hat. Wenn diese Schwere nicht wäre und der Schmerz in der Brust, hätte ich schon längst die Stifte und Farben zur Hand genommen, um etwas Gegenwärtiges zu malen. Doch der Vergangenheit, scheint es, kann ich nicht mehr lange entfliehen.

»Das Moor also«, nickt er.

»Ja, aber später«, lenke ich ab. »Jetzt lass uns in den Tag hinaus.«

Ich hake mich bei meinem Mann unter. Das kann ich endlich sagen, denn vor wenigen Jahren haben wir geheiratet. Unsere Liebe geht viel weiter zurück, in eine Zeit, als wir an Krieg und Exil nicht einmal dachten. Das Blau des Himmels trifft mich wie immer hart. Nicht nur Helligkeit und Hitze, sondern dieses unabänderliche Blau. In meiner Heimat war der Himmel in ständiger Bewegung: Wolken ballten und türmten sich, schoben und stoben über das flache Land. Sie brachten düstere Novemberfarben mit ihren Schleiern und Nebeln. Sie ließen Lichtstrahlen aufblitzen und alle im Moor versunkenen Farben hell aufleuchten. Der Himmel über Mexiko ist hoch und unerreichbar. Er bietet einzig eine Bühne für seine Solistin, die Sonne.

Im Garten empfangen uns rote und gelbe Blütenkelche, die aus kakteenartigen Pflanzen emporschießen. Ich kenne ihre Namen nicht. Wenn ich sie nur lernen könnte. Dann würde ich ein botanisches Buch illustrieren, wie es schon lange mein Wunsch ist. Zu Hause liebte ich die filigranen Gewächse. Die Schling- und Rankenpflanzen, wie sie sich als Rahmen um Vaters schönste Radierungen schmiegten. Die kleinen sternförmigen Frühblüher wie den Blaustern oder das Buschwindröschen, die ich im Garten aufstöberte. Mexikanische Blumen sind anders. Aus dem Staub recken sie ihre Dornen und Widerhaken, die ihr Fruchtfleisch schützen. Auf die Blüten wartet man Woche um Woche, bis sich plötzlich an einem langen Stiel eine Blüte entfaltet, so farbenfroh und schmetterlingshaft wie die Stoffe auf den überbordenden Marktständen der Stadt.

Als wir uns in den Schatten unseres weißen Gartenhauses hocken, tauchen sofort die Katzen auf und streichen um meine Beine. Die Katzen verraten mir alles. Allerdings nur, wenn wir allein sind. Dann höre ich von ihnen, dass sich Gustav nicht allein um mich sorgt und Gedichte schreibt. Neuerdings schreibt er auf Englisch, weil er in Sprachen viel schneller zu Hause ist als ich und weil er lieber in New York wäre als in Mexiko-Stadt. In New York bei Peggy, unserer ehemaligen Nachbarin. Die Katzen raunen mr zu, dass ich Grund habe, eifersüchtig zu sein. Neu ist, dass mich der Gedanke an Peggy zum ersten Mal beruhigt. Er wäre nicht allein, wenn meine Sonne jäh vom Himmel stürzte. Ich beuge mich zum Kater und streiche durch sein glänzendes Fell, kraule seine Ohren. Noch ist mein Tag gefüllt zum Rand. Ich bin gehüllt in Mexikos helles Licht.

Erster Sommer, 1902

Aus der Bildmitte strahlt euch mein helles Köpfchen an. Ganz in Weiß, in einem fließenden Kleid, das in das blau-geblümte meiner Mutter übergeht. Ihr Schoß ist meine sichere Warte, von der aus ich neugierig in die Welt blicke. Weiß sind auch die Gänseblümchen, Kleeblüten und Blüten der Rosenhecke, die einen natürlichen Bogen zwischen den schlanken Stämmen zweier Birken spannt. So eingefasst in ihren Rahmen aus Blattwerk und Blumen, abgeschirmt im Gartenschatten, sitzt meine Mutter auf einer einfachen Holzbank und betrachtet mich Säugling mit einem nach innen gekehrten Blick wie Maria das Jesuskind. Meine Hand erkundet die hellrosa Blütenblätter einer Rose, von der meine Mutter mit Sicherheit alle noch so kleinen Dornen im Vorhinein entfernt hat, mit ihren langen, feingliedrigen Fingern.

Worpswede, August 1907

»Bettina!«, rufe ich vom großen Teich in Richtung Haus hinüber. Hinter seiner Staffelei am anderen Ufer steht Vater und hebt die Hand zum Zeichen, dass ich mich am richtigen Fleck befinde. Doch die kleine Mascha an meiner Hand zerrt mich zum Wasser hinunter.

»Langsam«, mahne ich sie und muss trotzdem kichern, weil Mascha erst seit Kurzem laufen kann und eher tapst und stolpert. Sie soll mir nicht die Länge nach in den Kolk fallen. So nennen wir unseren Gartenteich, weil er düster, morastig und baumumstanden ist. Das Gegenteil von einem hellen Teich, in dem eine Fontäne plätschert und die Goldfische glucksen. Ich mache einen langen Schritt die Böschung hinab ins flache Wasser und hebe Mascha zu mir herunter. Sie jauchzt, als das kalte Nass ihren nackten Bauch umspült. Wir spritzen und lachen. Hinter uns Vaters Murren, weil wir unsere Plätze verlassen haben. Ich will es Vater rechtmachen, aber Mascha hat auf dem Grund ein Schneckenhaus erspäht und versucht, es mit einer Hand zu angeln, während die andere weiter an mir zieht.

Mit einem lauten Kläffen und wehenden Schlappohren springt nun unser großer Schnürenpudel über den Rasen. Vater hat ihn uns vor wenigen Wochen geschenkt. Alle drei sind wir vernarrt in Pudel, wie wir den Hund der Einfachheit halber nennen. Meine zwei Jahre jüngere Schwester Bettina, die Pudel nur um eine halbe Länge überragt, jagt hinterher, den Strohhut auf ihrem Kopf festhaltend. Vater ruft sie mit seiner weichen, aber bestimmten Stimme zu sich und nimmt ihr den Hut ab. Er weist mit dem Finger auf die drei Stöcke, die er am anderen Ufer in die Erde gesteckt hat.

Zum Glück liegt das Ufer unseres Tümpels im Schatten, denn die Hitze ist drückend. Auch Vater, auf der erhöhten Böschung an der gegenüberliegenden Seite des Wassers, steht an seiner Staffelei unter der großen Kastanie. Bettina trabt zu uns herüber. Pudel kläfft und schnuppert an den Stöcken.

»Wir warten seit Ewigkeiten«, empfange ich die kleine Schwester.

Mascha schreit, als ich sie aus dem Wasser hebe. Doch die Stöcke stehen an Land, und Vater will, dass wir dort auch stehen. Als die Älteste muss ich durchgreifen. Beim Malen schaut Vater immer sehr ernst drein, aber am Ende sehen die Bilder schön aus. Nur weil wichtige Erwachsene das auch finden und die Bilder kaufen, können wir in unserem weißen Giebelhaus mit Garten wohnen. So sagt zumindest Mutter. Leider dauert es bis zu einem schönen, fertigen Bild unendlich lange. Bettina hüpft von einem Bein aufs andere. Mascha quengelt auf meinem Arm und wird schwer wie ein Mühlstein. Pudel wuselt um unsere Beine. Er beginnt, Maschas Stock auszugraben.

»Weg da, Pudel!«

»Das ist ja langweiliger als Haare flechten«, mault Bettina. Damit Vater sein Bild bekommt, muss ich mir einen Trick ausdenken.

»Wisst ihr was«, beginne ich und senke die Stimme. »Das ist die beste Gelegenheit, um die Meerjungsfrau zu Gesicht zu bekommen. Wir müssen dafür ganz still sein.«

Bettina reißt ihre Augen auf. Sogar die kleine Mascha schaut mich erwartungsvoll an. Wir beobachten die Wasseroberfläche, die von keinem Luftzug bewegt wird. Aus der Tiefe steigt die Düsternis. Von oben drückt der schwüle Mittag. Ein Wasserläufer führt uns sein kleines Wunder vor.

Bettina und ich, wir sind uns sicher, dass eine Meerjungsfrau in unserem dunklen Kolk wohnt. Wir haben sie beide schon einmal gesehen, aber niemals gleichzeitig. Die schnelle Bewegung des Fischschwanzes im unergründlichen Wasser. Ein Klatschen auf die Wasseroberfläche, das ich vernahm, als ich zwischen den Rosenhecken saß. Wir nennen sie Meerjungsfrau, weil wir uns sicher sind, dass es sich um ein männliches Exemplar handelt. Bettina meint, man müsse sie küssen und dann würde ein Prinz daraus werden. Ich halte das für Unfug. Die Meerjungsfrau ist schließlich kein Frosch.

Ich blinzele zu Vater hinüber, der zufrieden seine Striche setzt. Regungslos fixieren wir Schwestern den Spiegel des Teiches. Pudels Bellen schreckt uns auf. Er hat es geschafft, Maschas Positionsstock auszugraben, nimmt ihn ins Maul und prescht triumphierend am Ufer entlang. Mascha quietscht vergnügt und will hinterherrennen. Ich kann das zappelnde Bündel nicht mehr halten. In ihrem Torkelgang stolpert sie dem Hund hinterher. Dort, wo das Ufer steiler wird, stürzt sie in die Brennnesseln. Ein verzweifelter Blick zu Vater. Ich muss meinen Posten verlassen, um sie zu trösten.

Vom lauten Geschrei alarmiert, kommt Mutter vom Hauseingang gelaufen und nimmt mir die Kleine ab. Sie versucht, ihr die Schlammspritzer aus dem Kleid zu tupfen. Bettina sitzt bei Pudel und krault ihm das Fell. Ich zucke mit den Schultern zu Vater hinüber. Er gestikuliert, wir mögen erneut aufstehen, aber Pudel will weiter gestreichelt werden. Er wälzt sich vergnügt auf dem Boden und dreht uns seinen Bauch entgegen. Als Vaters Brummen lauter wird, nehmen wir unsere Plätze ein und halten wieder nach der Meerjungsfrau Ausschau. Doch es ist ihr heute zu unruhig.

Wie ist es heiß und langweilig! Mein Blick wandert über die Verästelungen der Kastanie, unter der Vater malt, hoch in den Himmel, der heute Schäfchenwolken hütet. Bettina ist wie ich überzeugt, dass unser Garten Feen beherbergt. Als sie mir zum Beweis einen Flügel vorlegte, belehrte ich sie, dass es sich um einen Libellenflügel handelte. Sie glaubte mir kein Wort. Dabei sehen Feenflügel anders aus. Man muss nur Vaters alte Märchenbücher aufschlagen, um nachzuschauen.

Meine Hände schwitzen und die Beine werden schwer vom Stillstehen. Bettina hüpft von einem Fuß auf den anderen. Pudel, der hechelnd neben uns gelegen hat, stellt plötzlich seine Ohren auf und macht große Sätze auf unsere Mutter zu, die mit Mascha auf dem Arm auf der weißen Freitreppe steht. Stimmen und Gelächter schallen zu uns herüber. Besuch. Wie jedes Wochenende. Diesmal unsere Erlösung. Vater legt seinen Skizzenstift und die Farbpalette sorgsam zur Seite und tritt hinter seiner Staffelei hervor. Bettina dreht sich um und stürmt zu Mutter. In dem Moment rufe ich, nur um sie zu ärgern:

»Da! Ich habe den Schwanz gesehen!«

Ich höre Gustavs Anschlag auf der Maschine, dann eine Pause, weil ich verstummt bin. Er dreht sich zu mir um, seine Augen noch verloren im Garten meiner Kindheit.

»Und, habt ihr die Meerjungsfrau geküsst?«, fragt er mit einem Zwinkern.

»Für uns war diese Welt real. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass sie eine Traumwelt meines Vaters war, in die er uns hineingepflanzt hatte wie eine seiner Stockrosen. Alles in dieser Welt hatte er selbst geschaffen, hatte seinen Platz durch ihn. Er war der Schöpfer dieses Traums. Und er war der einzige, der ihn zerstören konnte.«

»Wieso zerstören?«

»Wart’s ab. Er tat es später. Ohne Rücksicht auf die Wesen, die gelernt hatten, in diesem Traum zu leben.«

Gustav konzentriert sich wieder auf seine Rolle als mein Ohr. Ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu formulieren. Nicht ich bin die Schriftstellerin von uns beiden. Ich habe ihn immer bewundert für seine Fähigkeit, aus einzelnen Begebenheiten Anekdoten zu schöpfen. Doch hier geht es um mich. Ich werde für mich selber sprechen.

»Hätte mein Vater das Bild später zu Ende gemalt, dann wäre Folgendes zu sehen gewesen: drei blond bezopfte Wesen in weißen, weiten Kleidern, wie die Blütentupfen im verwachsenen Sommergarten. Der dunkel verwunschene Kolk. Darin die grüne Insel mit Farnen und Wildblumen. Wir Kinder als Blumen des Gartens, als Teil dieser in sich geschlossenen Welt. Ich erinnere mich an eine endlose Reihe von Sommertagen, die ich mit meinen Schwestern im Garten verbrachte. In ihm konnte ich mich verlieren wie sich das Auge verliert, wenn es versucht, der Federzeichnung meines Vaters für einen Buchschmuck zu folgen. Den überlangen Federn eines fremdartigen Vogels, die sich zu Schnörkeln winden und zu vertrackten Knoten verschränken. So entdeckte ich auf dem Weg vom Haus über die Kieswege eine Raupe, ein kunstvoll gewundenes Schneckenhaus oder einen Tannenzapfen, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Raupe ließ ich über meinen Finger kriechen, das Schneckenhaus steckte ich ein und den Tannenzapfen rollte ich den Weg entlang, bis ich auf das nächste Fundstück stieß. Der Garten legte mir seine Fährten und zog mich immer tiefer hinein – in die Büsche, durch deren äußere Blätterschicht man sich schieben konnte, um sich in einer Höhle wiederzufinden – in die gütige Umarmung alter Bäume. An das steile Ufer des Teiches und bis zu den schlanken, weißen Ästen der Birken, die das Grundstück zur Straße hin einfassten.

Stillhalten sollte ich von jetzt an häufiger. Ich tat es ohne Murren. Ins Bild passen, das der von mir verehrte Vater entworfen hatte und pflegte. Mit seinem aus der Zeit gefallen Biedermeierrock und dem steifen Kragen. Seiner Weste aus Scharmbecker Tuch – außen blau und innen purpurrot. Mit seiner Kutsche in den Farben unseres Hauses. Als ich in die Dorfschule eingeschult wurde, bereitete mir das Stillhalten keine große Mühe mehr.«

Gustav schaut mich erwartungsvoll an. Wieder habe ich eine lange Pause gemacht. Die Erinnerungen gehen mit mir spazieren, ohne dass Worte aus meinem Mund sie begleiten könnten. Ich bin müde. Meine Brust schmerzt. Ich fühle das Geschwür bis zu meinem Herzen. Meine Augen halte ich geschlossen. Das Erinnern ist eine gute Ablenkung. Wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören.

Ich sehe, wie ich mit Bettina zusammen den Hof betrete, auf dem Jan und Hinni wohnen. Jan geht mit mir in die zweite Klasse. Hinni soll bald zur Schule kommen. Der kleine Peter Schulze ist auch dabei. Nein, Peter Schulze war in dem Jahr noch ein Wickelkind. Es muss ein Besuchskind gewesen sein. Auf dem Barkenhoff gingen die Künstlerfreunde meiner Eltern ein und aus. Nennen wir ihn trotzdem Peter.

Worpswede, April 1909

Die Einfahrt zum Bauernhof ist breit und sauber gepflastert für seine Fuhrwerke. Es riecht nach Dung. Ein Hauch davon haftet immerzu an Jan, auch in der Schule, süßlich und schwer, dazu herber das Stroh oder das frisch geschnittene Gras im Sommer. Die Tür steht offen, und ich rufe die beiden durch die dunkle Diele. Bettina und Peter versuchen, sich schüchtern hinter mir im hellen Sommerrock mit weißer Bluse zu verstecken. Aber da ich schlank und für mein Alter nicht mehr als mittelgroß bin, funktioniert es nicht. Meta, die korpulente Magd, steckt den Kopf durch die Tür und erkennt uns Drei vom Barkenhoff. Sie winkt uns in die Küche.

»Ji willt woll na de Jungs hen. De sitt wedder in de Bööm«, sagt sie und weist uns mit ihrem sonnenbraunen Arm den Weg. Ein Stapel schmutziger Emaille-Teller mit blauem Rand neben dem Spülstein erinnert mich daran, dass ich das letzte Mal nach dem Spielen mit Jan zum Essen bleiben durfte. Der Kartoffelbrei mit Steckrüben dampfte schon auf unseren Tellern. Doch wir mussten warten, bis der Bauer kam. Mit Erdkrusten unter den schweren Arbeitsstiefeln stapfte er direkt zu seinem Platz am vorderen Ende des Tisches. Er schaufelte den Brei, wobei der breite Kiefer mahlte. Nach Konversation stand ihm wohl nicht der Sinn, und uns Kinder schien er kaum wahrzunehmen. Die Bäuerin schenkte uns Wasser ein aus einer groben, tönernen Karaffe mit ungünstigen Proportionen. Aus Höflichkeit fragte ich:

»Hebbt Se den Putt sulven maakt?«

Dem Unverständnis in ihrem Blick begegnete ich mit einer Präzision:

»Den Kroog.«

»Ach, nee doch. De is vun Tant Käthe.«

Kein Gemälde zierte die Wände der Stube. Nur wenige Wandteller mit aufdringlich bunten Blumen und ein gewaltiger, dunkler Kachelofen mit eingelassenen Ornamenten.

»Bi uns maakt Vadder allens«, berichtete ich, um die Konversation fortzuführen.

Der Bauer warf seinen Ochsenkopf nach vorn und schaute mir zum ersten Mal ins Gesicht:

»Ach so? He hett woll en Manufaktur for Teller un Tassen, de Herr Vadder, un en Discheree in’n Keller?«

»Nee doch«, lachte ich. Dass unsere Häuser wegen des Moorbodens keine Keller hatten, war jedem bekannt. »He klookt sik dat ut un tekent dat op. Un dat een oder anner stickt un neiht ok mien Mudder«, erläuterte ich.

»Dien Mudder hett al in de School veel neiht«, warf die Bäuerin ein. »To de Tiet wull meist keen Deern mit ehr spelen. Se harr de meisten Löcker in ehr Kledaasch.«

Bleich vor Schreck ließ ich meinen Löffel in den Kartoffelbrei sinken. Sie missachteten nicht nur alle Regeln der Konversation, diese Erwachsenen waren geradezu bösartig. Warum sprachen sie von Löchern in der Kleidung, wenn sie selbst welche hatten? Ich traute mich nicht, sie darauf hinzuweisen. Trotzdem ging ich Jan und Hinni besuchen. Sie waren mutig und hatten Erfahrung mit den Moorgeistern. Geschult im Umgang mit den Feen unseres Gartens, wollte ich dazulernen. In der Schule und mit Fremden war ich zwar schüchtern, aber in der Welt der Feen war ich zu Hause. Wenn es darauf ankam, konnte mein Mut über mich hinauswachsen.

Jan und Hinni sitzen im Birnbaum. Ich pfeife, damit sie herunterkommen. Neben den Obstbäumen liegen die geraden Reihen der Gemüsebeete. Alles ist praktisch eingerichtet auf ihrem Hof. Es gibt weder verschlungene Kieswege noch weiße Vasen. Kein Wunder, dass ihr Garten keine Feen beherbergt.

»Prinzessin Wille Roos!«, ruft es aus den Zweigen. Sie nennen mich Prinzessin Heckenrose seit der Geschichte mit dem Gendarmen. Da sprangen Jan und Hinni plötzlich vor mich auf die Straße:

»Du hest den Schandarm nich goden Dag seggt!«

»Wat du doch for en kiebig Göör büst. Dat harr ik gor nich dacht.«

Um nicht zuzugeben, dass ich geträumt hatte, aber auch ein wenig, weil ich die Sonderbehandlung von Menschen in Uniform nicht einsah, warf ich mich in die Brust und reckte das Kinn vor:

»He harr ja toeerst goden Dag seggen kunnt.«

Hinni prustete vor Lachen, aber Jan schien von einer Erkenntnis geschlagen:

»Se is en Prinzessin, Hinni. Prinzessinnen warrt jummer toeerst begrött.« Er zupfte eine Rose von der Straßenhecke, pflanzte sie mir hinter das Ohr und schon hatte ich meinen neuen Namen.

Unterm Birnbaum stehend antworte ich auf Jans Begrüßung:

»Kumm daal, denn pieks ik di!«

Schon baumelt Jan mit den Armen an einem Ast und lässt sich herunterplumpsen.

»Wat for Lüüd hest du uns denn dor mitbrocht?« Jan zieht abschätzend die Augenbrauen hoch und mustert Peter und Bettina, die sich noch immer hinter mir herumdrücken.

»Bettina un Peter willt mit na’t Moor. Aver Peter kann keen platt snacken.»

»Armen Stackel, woneem kummt he denn her?«

»Ut Berlin. He is op Besöök.«

Wir laufen am Weyerberg vorbei und immer nach Westen über die Wiesen, der Sonne entgegen. Sie wärmt unsere Gesichter und trocknet die Blätter auch auf der ihr abgewandten Seite. Als das Dorf hinter uns verschwindet, prickelt es in meiner Brust. Die Geheimnisse des Moores sind dunkler und wilder als die unseres Gartens. Ich kenne die Sagen und Märchen über unser Moor. Ob sie auch wahr sind, wollen wir ergründen. Die Wiesen dehnen sich dem Horizont entgegen. Wir kennen die Stellen, die vor zwei Monaten noch unter Wasser standen und die, die nach deinen Stiefeln greifen. Dabei beginnt das echte Moor erst hinter der Hamme. Wir halten uns an die Kanäle, ans Buschwerk und an die vereinzelten Grüppchen von Birken und Ebereschen.

»Die Birken«, sage ich zu Peter und schaue auf die Bäume, an denen wir vorübergehen, »sind als Geschenk des Himmels ins Teufelsmoor gekommen.«

Peter horcht auf und hält an. Er kennt die Geschichte nicht.

»En Engel keem vun’t Düvelsmoor un sä to Herrgott-Vadder …«, leiert Jan herunter. Wir hatten die Geschichte gerade im Unterricht.

»Aver Jan, he versteiht di doch nich. Du muttst snacken, as wenn Herr Riggers di an de Tafel haalt.« Als Jan nur druckst, fahre ich fort:

»Ein Engel war im Teufelsmoor gewesen und sagt bei seiner Rückkehr zum Herrn: Die Leute dort haben keine sicheren Wege und keine Bäume, die ihnen im tückischen Moor den Weg zeigen. Bei uns im Paradies wächst doch ein Baum mit einer Rinde, so weiß wie Schnee. Seine Stämme könnten des Nachts den Menschen den Weg weisen. Und so geschah es.« Ich bin besser als Jan im Auswendiglernen und Aufsagen.

Peter berührt fast ehrfürchtig den schlanken Stamm einer Birke und schaut hinauf. Jan und Hinni grinsen sich zu.

»Un doch heet uns Moor Düwelsmoor un nich Himmelsmoor. Un weetst du woso? Weil hier allerhand Wesen ehren Spöök drievt.«

Mit großen Augen blickt Peter von einem zum anderen. Er ist noch zu klein. Ich hätte beim Nein bleiben und ihn bei seinen Eltern lassen sollen.

»Das sind alte Geschichten«, wiegle ich ab und erinnere ihn mit einem eindringlichen Blick an unseren selbst gefassten Auftrag. »Wir sind mutige Kinder. Wir gehen den Geheimnissen des Moores auf den Grund.«

Peter nickt tapfer. Bettina stochert mit dem Fuß im Gras und zupft zaghaft an ihren Zöpfen. Wäre ich doch mit Jan und Hinni allein gegangen. Ich wende mich ab und gehe voran. Immer der Hamme entgegen, die ihr glitzerndes Band über die graubraunen Wiesen wirft. Es ist heller Nachmittag. Von Geistern keine Spur. Nur Vogelgezwitscher in den Büschen am Ufer. Ein Torfkahn mit seinem dunklen Segel steuert in die Ferne. An einem Ast vertäut liegt ein kleines, flaches Holzboot mit Rudern. Der Knoten ist leicht zu lösen. Wir springen an Bord, und Jan legt sich in die Riemen. Das Glitzern der Sonne im Spiegel des Wassers sticht mir in die Augen. Ich blinzele und sehe ein Flimmern von blauen und türkisen Punkten eng an eng, wie auf diesen Bildern, die wir mit Oma in der Bremer Kunsthalle gesehen haben und die sie pointilistisch genannt hat. Auf beiden Seiten flieht das Ufer der Hamme. Ein Wasserarm führt hier in den Umbeck, sodass sich ein breites Sumpfdreieck gebildet hat. Wir gleiten durch Seerosen und Schlingpflanzen.

Der Ort trägt den Namen das »Söte Lock«, weil die Legende sagt, dass Schmuggler hier einmal ihr Boot mit Zucker versenkt haben, um den Bremer Zollwächtern zu entgehen. Bei unseren ersten Fahrten durch das »Söte Lock« tauchten wir Kinder einen Finger ins Wasser, um zu schmecken, ob es noch süß wäre. Dazu lässt sich heute nur der kleine Peter verleiten, zu unser aller Vergnügen. Er spuckt das brackige Wasser zurück in die Hamme und wir prusten vor Lachen.

Hinter der Uferböschung kommt ein rundes Strohdach in Sicht. Ich zeige mit dem Finger darauf:

»Dort wohnt sie.«

Die Leute nennen das Haus das »Nadelkissen«, weil es ein solches sein könnte. Ein Nadelkissen des Riesen Hüklüt zum Beispiel. Bettina und Peter recken die Hälse und scheinen sich gleichzeitig ducken zu wollen.

»Was ist, wenn sie …«, beginnt Bettina.

»… eine Moorhexe ist?«, frage ich. »Genau das wollen wir herausfinden.«

Zum Haus führt ein kleiner, morscher Steg, an dem ein Ruderboot vertäut liegt. Auf dem Rasen zwischen Haus und Steg ist niemand zu sehen. Für frisch gesetzte Bohnen- und Tomatenpflanzen sind Rankhilfen am Dach des Hauses angebracht. Vor Kurzem muss jemand hier gewesen sein.

Hinni legt seinen Zeigefinger an die Lippen. Wir setzen uns auf den Boden des Bootes und schweigen still im Plätschern und Schwanken. Obwohl ein kühler Luftzug geht, kleben die Innenflächen meiner Hände aneinander. Mein Herz pocht. Aus der Ferne dringt kein Laut an mein Ohr. Nicht einmal die Blätter der Pappeln plappern im Wind. Ein plötzliches Knacken lässt uns zusammenfahren. Im Weidengeäst bricht ein Zweig, und zwei große Krähen erheben sich mit lautem Krächzen und Flügelschlagen in die Lüfte. Über das runde Dach des Nadelkissens hinweg gleiten die schwarzen Vögel hinaus aufs offene Moor.

Jan fasst sich als erster. Er greift die Riemen fester und landet unser Boot geschickt im Gebüsch am Ufer an. Ich knote das Seil um den Ast eines Weidengewächses. Behände klettern wir durch das Gestrüpp. Bettina und ich müssen unsere langen Röcke von den Dornen befreien.

Näher und näher schleichen wir uns an Trin-Mogrets Grundstück heran. So dicht wie noch nie zuvor. Bisher sind Jan, Hinni und ich immer nur auf dem Boot gewesen und haben zur alten Frau hinübergeschaut, die sich mit krummem Rücken über ihre Kohlpflanzen beugte oder auf einer kleinen Bank vor dem Hauseingang saß und döste. Etwas Unheimliches konnten wir an ihr nicht ausmachen. Doch da sie abseits der Dörfer hier am Ufer von Hamme und Umbeck wohnt in diesem Nadelkissen von einem Häuschen, erzählen sich die Leute so dies und das.

»Se is nich dor«, raunt uns Jan zu, der die Lage ausgespäht hat und sich jetzt zu uns umwendet.

»Und nun?«

»Gifft dat ne Mootproov.«

Wir sehen einander in die Augen. Ich trete vor. Meine Neugier hat über die Angst gesiegt. Ich fühle mich den Sagenwesen unseres Gartens so nahe, dass ich mit einer Moorhexe wohl fertig werden kann. Dabei weiß ich sehr genau, dass das Moor zähe und wilde Gestalten beherbergt, die sich nicht bezähmen lassen. Mit den Händen teile ich das frische Laub vor mir. Haus und Garten liegen still in der Nachmittagssonne. Ich höre Jan in meinen Nacken flüstern:

»Sühst du dat lütte Fenster an de Huuswand? Dor kickst du eenmal rin, wat de ole Hex villicht doch to Huus is.«

Mir läuft ein Schauer den Rücken hinunter. Trotzdem raffe ich meinen Rock und renne, ohne länger nachzudenken über die freie Wiese bis an die gekalkte Lehmwand des Hauses, wo ich mich neben dem niedrigen Fenster niederkauere. In diesem Augenblick quietscht die Haustür in den Angeln und Trin-Mogret tritt hinaus in ihren Garten. In Holzpantinen und mit einer fleckigen Schürze über ihrem dunklen Rock setzt sie ihre schleppenden Schritte. Ich erstarre vor Schreck wie ein Hamster vor dem Habicht. Nicht einmal einzuatmen traue ich mich. Denn ganz langsam, wie eine Schildkröte, die sich auf eine neue Laufrichtung besinnt, dreht sich die Alte zu mir um. Ich löse mich von der Wand und trete hervor.

»Mien sööt Engelskind, wullt du en ole Fru woll helpen mit de Bohnen?« Ihre Stimme klingt wie ein Windstoß durch vertrocknetes Eichenlaub. In ihrem Ton schwingt keinerlei Überraschung mit. Mit weichen Knien und noch immer angehaltenem Atem bewege ich mich auf sie zu. Ihre Runzeln sind tief und verzweigter als die Entwässerungsgräben auf der anderen Seite der Hamme. Ihre Augen tragen die Farbe des Moores.

»Wiss doch«, stammele ich und stolpere, weil mir die weichen Knie wegsacken. Sie reicht mir einen geflochtenen Korb, der vor ihr auf dem Boden steht. Erst als mein Blick sich vergewissert hat, dass sich nur angezogene Bohnenpflänzchen im Korb winden, mache ich einen tiefen Atemzug und nehme den Korb entgegen. Die Sonntagsfarbe meines Kleides missachtend, knie ich mich in die feuchte Erde und pflanze den ersten Setzling unter die Rankhilfe. Mein Herz pocht ungestüm gegen meinen Brustkorb. Ich drehe mich zu ihr, um sie nicht aus den Augen zu lassen. Die Alte holt Schnur aus dem Haus, um die Rankhilfen auszubessern. Da sie aber kaum größer ist als ich und ihren krummen Rücken nicht mehr ausstrecken kann, helfe ich ihr dabei. Noch immer fühle ich mich steif wie ein Brett und habe Mühe mit den Knoten. Sie steht neben mir und nickt ab und zu, sagt aber kein Wort. Dann verschwindet sie ins Dunkel ihres Häuschens. Als ich schon überlege, in die sicheren Hecken zu Jan und Hinni zu fliehen, höre ich ihr Schlurfen. In der gichtigen Hand hält sie einen rotbackigen, wenn auch schrumpeligen Apfel. Ich kenne die Märchen und weiche einen Schritt zurück. Die Alte scheint es nicht zu merken. Sie streckt mir die Hand mit dem Apfel entgegen.

»Nimm dissen. De is sööt.«

Der Höflichkeit halber alle angebrachte Vorsicht missachtend, greife ich nach dem Apfel, vergesse aber mich zu bedanken. Ich renne so schnell ich kann den Weg von ihrem Haus fort ins Moor. Dann schlage ich einen Bogen zurück zum Umbeck und folge dessen Lauf durchs unwegsame Unterholz, den Apfel eng an die Brust gepresst. Als ich beim Boot ankomme, schauen mir die anderen erwartungsvoll entgegen.

»Hier.« Ich präsentiere am ausgestreckten Arm den Apfel.

»Also ist sie keine Hexe«, sagt Peter überraschend keck und will mir den Apfel wegschnappen. Ich verberge ihn rasch in meinen Händen.

»Bist du des Wahnsinns?«

»Schon mal was von Schneewittchen gehört?«, fragt Bettina gereizt.

Peter zuckt zurück. Seine Augen sind jetzt tellergroß.

»Nich blots Sneewittchen«, ergänzt Jan. »Dor is mal en Töverer ween in’t Moor, de hett en Deern en Appel to eten geven. Sä he: Eet man den Appel, denn schasst du in mien Goldkist ringriepen. Aver de Deern, de smuck weer un Kraasch harr«, bei diesen Worten streift mich Jans Blick, »loppt trüch na ehr Ollern. Un tosamen smiet se den Appel in dat Füer rin. Wat meenst woll, wat denn passeert is?«

Peters Blick wandert erschrocken vom Apfel zu uns und wieder zurück. Was auch immer er verstanden hat. Er schüttelt leicht den Kopf.

»Da kamen Würmer raus aus dem Apfel des Zauberers«, hilft Bettina. »Ekliges, schwarzes Gewürm, das in den Flammen verzischte.«

»Smiet em weg!«, kommandiert Hinni. Doch ich verneine und stecke den Apfel tief in meine Rocktasche. Dann springe ich ins Boot.

Zurück rudert uns Hinni, denn wir fahren mit dem Strom. Vor die Sonne in unserem Rücken hat sich eine platte, graue Wolkenbank geschoben. Der Himmel wirkt wie frisch vernagelt. Ich fröstele im aufkommenden Wind. Eine Jacke habe ich nicht dabei. Die Sonne steht plötzlich tief. Wir kommen zu spät zum Abendbrot, denke ich. Der Weg ist noch weit und voller Umwege über die trockenen Stellen. Das Boot ist fest vertäut. Über den Himmel jagen graue Wolkenriesen mit weißen Rändern.

Wir staksen über die feuchten Wiesen. An meinen Zehen spüre ich, wie Feuchtigkeit in meine Schuhe dringt. Tief sind die Wolken, wie vollgesogene Schwämme. Schon spüre ich Regentropfen auf der Stirn. Bettina flucht, denn sie ist im Schlamm steckengeblieben. Ich helfe ihr, den Schuh behutsam herauszuziehen, um ihn nicht an das Moor zu verlieren. Es schmatzt genüsslich.

Der Regenschauer jagt uns in den Schutz zweier Vogelbeerbäume am Feldrand. Jan hält seine Jacke über den Kopf und lässt uns alle darunter kauern. Wir machen uns so klein wie die Häschen in der Grube. Darüber müssen wir kichern. Hinni holt ein Stück Brot aus seiner verbeulten Hosentasche und reißt jedem von uns ein Stück ab. Kauend muss ich daran denken, wie Stine jetzt den Tisch bei uns deckt und sich wundert, wo Bettina und ich bleiben. Das kleine Brotstück hat meinen Hunger angeregt. Meine Hand tastet nach dem Apfel in meinem Rock. Der Gedanke an das süße Fruchtfleisch lässt das Wasser in meinem Mund zusammenlaufen. Was muss die Alte für einen guten Lagerort haben, dass der Apfel im April noch frisch ist? Frisch bis auf die Runzelhaut, über die meine Finger gleiten.

Als ich aufblicke, sehe ich erste Nebelschleier über den fernen Wiesen. Der Regen ist vorüber.

»Wenn der Nebel kommt, löst sich das Moorweib aus seinen Schlieren. Wir dürfen hier nicht bleiben«, bestimme ich.

Hinni nickt. »De Ool sleit uns, wenn wi nich trüch sind, wenn de Sunn unnergeiht.«

»Was ist das für ein Moorweib?«, fragt Peter, während er dicht auf meinen Fersen über den Moordamm hastet, den wir inzwischen erreicht haben. Die Schattierungen der Dämmerung wechseln von Lila in ein tiefes Grau. Ob die Sonne bereits unter die Bodennebel gesunken ist, die den Horizont verbergen, ist nicht auszumachen.

»Sie hat die Menschen verflucht. Weil niemand sie hereinlassen wollte in einer kalten Nebelnacht. Auf einem Damm wie diesem ist sie mit ihren Kindern erfroren. Seitdem treibt sie ihren Spuk.«

Peter keucht, um mit mir Schritt zu halten. Dennoch beklagt er sich nicht. Niemand von uns will den Wesen der Nacht begegnen. Im Grau der Dämmerung halten sich Tag und Nacht die Waage. Die wabernd weißen Bodennebel haben zu uns aufgeschlossen. Sie umspülen wie Gischt den Moordamm, der wie eine helle Sandbank daraus hervorragt. Als hohe Schatten die ersten Häuser am Wegesrand ankündigen, atme ich erleichtert auf.

Zu Hause springt uns die kleine Mascha entgegen:

»Wo seid ihr gewesen?«

»Bei Jan und Hinni«, lüge ich und schiebe sie beiseite, damit Bettina und ich unsere matschigen Schuhe abstreifen können, bevor die Erwachsenen Verdacht schöpfen. Peter ist schnell in den Gästetrakt geschlüpft. Stine schaut aus der Küche in die düstere Diele.

»Wi hebbt noch Smacht«, rufe ich ihr entgegen. »Bi Jan un Hinni hett dat blots Kohlzoppen geven. De mag ik nich.«

»Wi wullen uns just Sorgen maken«, seufzt Stine.

Sie wirft ein neues Stück Torf in den Küchenofen, um den Rest Milchsuppe mit Grießklößen zu erhitzen. Ich hole den Apfel aus meiner Tasche und gestikuliere zu Bettina hinüber.

»Wat for en Vagel is denn dor an’t Fenster?«, lenkt Bettina sie ab. Schnell werfe ich den Apfel in die Flammen. Ich schaue sehr genau hin, und Bettina drängt sich hinter mich. Grauer Rauch steigt auf. Das Fruchtfleisch zischt, und die runzelige Haut zieht sich zusammen und verglüht. Kein einziger Wurm. Doch im Rest der braunen, verschrumpelten Haut blickt mir Trin-Mogrets faltiges Gesicht entgegen mit außergewöhnlich wachen, grünen Augen.

Die letzten Anschläge der Schreibmaschine verhallen im Gewölk meiner Gedanken. Ich hänge noch zwischen Nebelschleiern. Dann aber öffne ich die Augen und stütze mich aus den Kissen hoch:

»Mit Peter Schulze müssen wir viel später im Moor gewesen sein.«

»Ich bin froh, dass du einen Berliner Peter mitgenommen hast«, lächelt Gustav. »Mit dem Plattdeutsch und deinen Moormärchen hättest du mich sonst verloren. Ich hatte Mühe beim Tippen.«

»Aber um Peters Geburt herum gibt es auch eine erzählenswerte Geschichte.« Ich bin nun richtig in Fahrt gekommen. Als würde ein Scheinwerfer in meinem Inneren plötzlich ein Licht auf alle Erinnerungen werfen, die dort wie dunkle Negative verwahrt sind. »Er ist im Haus meiner Großmutter geboren am Ende unseres Grundstücks, das im Winter frei war. Peters Vater, der Architekt, hatte unweit unseres Grundstückes ein Haus für seine Familie gebaut. Seine Frau war schwanger und sollte bald niederkommen. Bei den letzten Arbeiten am neuen Haus entzündete ein liegen gebliebener Lötkolben den Torf in einer Wand. Bis auf die Grundmauern brannte das Gebäude ab.«

Worpswede, Juli 1908

Ich weiß noch, wie ein angstvoller Schrei mich mitten in der Nacht weckt. Es ist meine Mutter, die am Fenster steht. Ein heller Schein um sie, als wäre es Tag. Mit einem Satz bin ich neben ihr. Auch Bettina und Mascha reiben sich die Augen. Hoch lodert das Feuer und frisst sich mit unheimlichem Knistern und Knacken näher.

Vater poltert die Treppen hinunter. Mutter war die letzte Zeit krank gewesen. Jedoch steht sie jetzt sehr wach und aufrecht am Fenster und hält ihren Arm fest um mich geschlungen. Die schlagenden und mit Glut um sich werfenden Flammen machen mir Angst. So groß und so nah habe ich noch nie ein Feuer gesehen. Wer es wohl löschen kann? Bettina und Mascha drängen ans Fenster. Ich nehme die Kleine auf den Arm und drücke sie fest an mich. Mutter nimmt Bettina an der Hand und zieht sie sanft in Richtung Tür.

Dann stehen wir im Garten. Die Jacken haben wir uns nur übergeworfen. Mutter eilt auf Hanne zu, die Mutter von Peter, der noch in ihrem Bauch schlummert. Sie hustet und lässt sich von Mutter stützen. Wir bilden einen Kreis um sie und ich lege ihr meinen Arm um den Rücken, auch wenn ich noch nicht bis zu ihrer Schulter reichen kann. In diesem Moment tritt Mascha vor mit ihren ernsthaften Augen, legt ihre kleine Hand auf Hannes enormen Bauch und sagt bestimmt:

»Es wird ein Junge.«

»Ich glaube, Mascha hat diese Fähigkeit noch immer«, sage ich und denke an meine letzte Reise nach Worpswede. Sofort spüre ich einen Krampf im Unterbauch. Ablenken, denke ich, das ist das Ziel.

»Zu einer Schwangeren, die im selben Jahr zu Besuch war und deren Bauch sich noch nicht sehr vorwölbte, sagte sie: ›Es werden zwei.‹ Sie behielt Recht.«

Dass sie auch den Tod meiner Großmutter vorhersagte, einige Jahre später, erzähle ich lieber nicht. Wie gerne würde ich Mascha jetzt nach unserem Vater fragen. Mitten im Krieg ist er in Moskau von zwei Seiten gefährdet. Er ist inzwischen siebzig Jahre alt. Ich möchte ihn noch einmal wiedersehen. Wenn nur der Krieg zu Ende ginge und ich die Operation überstünde. Sie ist in vier Tagen.

Worpswede, Mai 1909

Trin-Mogrets grüne Augen ließen mich nicht mehr los. Ich war mir sicher, dass sie keine böse Hexe war. Weiße Magie war immer noch eine Möglichkeit. Ich musste sie erneut besuchen.

Diesmal verlasse ich unseren Garten allein, gleich nach der Schule. In meiner Rocktasche stoßen die beiden hartgekochten Eier aneinander, die ich ihr mitbringen will als Dank für den Apfel. Nur leichte Wolkenschleier dämpfen das Blau des Himmels. Wenn auch das Moorland flach und karg ist, durch die Bewegungen am Himmel verändert sich sein Gesicht unablässig. Glitzernde Lichtreflexe zwinkern mir zu. Zieht der Himmel einen Wolkenschleier vors Gesicht, erstarren sie zu fahlen Flächen. Lässt er ihn fallen, so breiten sich die frischen Farben erneut wie ein Lächeln über der Landschaft aus.

Ich schaffe es, das kleine Boot gegen die Strömung am Söten Lock zu steuern. Diesmal nähere ich mich dem Nadelkissen vom üblichen Fußweg her und klopfe an Trin-Mogrets Haustür.

Ihre Augen haben tatsächlich eine grünliche Farbe, doch nicht leuchtend, wie ich es im Feuer gesehen habe, sondern unter viel Grau versteckt.

»Ik dank di for den Appel. Un ik heff di Eier mitbrocht.«

»Wokeen schickt di, witte Deern?«

»Familie Vogeler.«

»De junge Prinz, de mit sien Kutsch dör dat Dorp rullt un uns Martha Schröder schöne Ogen maakt?«

»Jung is mien Vadder nich. Ik bin sien ollste Dochter.«

»Kiek an. Martha is en gode Deern. Hett mi annerletzt mit de Bohnen hulpen.«

Vielleicht lebt man, wenn man so alt geworden ist, in vielen Zeiten gleichzeitig. Trin-Mogret nimmt mir die Eier ab und führt mich, mit der anderen Hand auf ihren Stock gestützt, um das Haus herum. Sie weist auf die Holzbank auf der Sonnenseite.

»Kumm, wi maakt uns dat kommodig.«

Da ihre krummen Finger und die trüben Augen es ihr nicht leichtmachen, helfe ich ihr beim Eierschälen. Dann sitzen wir beide in der Sonne, kauend. Schließlich nehme ich mir ein Herz:

»Kannst du tövern?«

Die Alte mustert mich gründlich.

»Kannst du dat denn?«, fragt sie schließlich. Ich erschrecke. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Ich knete unruhig meine Hände.

»Dat glööv ik nich. Also, mien lütte Süster, de kann de Froenslüüd de Hand op den Buuk leggen un seggt denn, wat dat en Jung oder en Deern warrt. Man ik, ik … heff dacht, du kannst mi dat bibringen.«

»Mann o Mann! Nu willt de Kinner dat Tövern lehren. Lees de Bibel. Dor passeert noch Wunner. Man vundaag. Vundaag gifft dat de Iesenbahn. Un dat Automobil. Ik heff sulven al een sehn. In Bremen.«

»Ik ok«, erwidere ich enttäuscht. Doch würde eine echte Hexe ihr Handwerk verraten?

»Hast du es herausgefunden?«, fragt Gustav.

»Nicht wirklich. Aber alles deutete auf eine normale alte Frau hin. Etwas tüdelig und zuweilen mysteriös in ihren Äußerungen. Aber sie versteckte keine eingelegten Schlangen in ihrem Küchenschrank und hatte noch nicht einmal eine umfangreiche Kräutersammlung.«

»Die Linie zwischen Märchen und realer Welt war für dich sehr dünn.«

»Das stimmt. Unter meinem realistischen Kopf trug ich ein romantisches Herz.«

»Das hat sich nicht geändert.«

»Ich habe mich mit Trin-Mogret angefreundet. Im Dorf machte ich Besorgungen für sie, in ihrem Haus leistete ich ihr Gesellschaft und half im Garten.«

»Dabei lag der allerschönste Garten direkt vor deiner Haustür.« Ich seufze.

»Unser Garten war zur Kulisse geworden, seit zwischen meinen Eltern eisiges Schweigen herrschte. Vater vergrub sich in seiner Arbeit. Er durfte nicht gestört werden. Nur ab und zu schlich ich in sein Atelier. Dann war alles wie immer. Ich sah ihm beim Zeichnen und Kolorieren zu, er erklärte mir, was er tat, und er hatte ein Ohr für meine Kindergedanken und Gefühle. Oder wenn er uns ins Bett brachte und aus dem großen Märchenbuch vorlas. Er liebte mich und meine Schwestern, und ich tat alles, um ihm zu gefallen. Doch er war mit seinen Erwachsenensorgen oft sehr weit von uns entfernt.

Mutter bewirtete die Gäste und sorgte dafür, dass nach außen hin der Schein gewahrt blieb. Sie war tüchtig, verteilte die vielen Aufgaben unter uns und hatte selbst am meisten zu tun. Doch innen war das Konstrukt unserer heilen Familie auf der weißen Freitreppe vor unserem Anwesen hohl, wie ein Baum, den der nächste Sturm umstürzt. Von meinen Eltern fühlte ich mich verraten. Warum konnten sie nicht miteinander glücklich sein? Wann immer es mir möglich war, floh ich vom Barkenhoff in die ruppige Wildheit des Moores. Es entsprach meinen Empfindungen.«

»Und jetzt willst du zurück ins Moor.«

»Zu Hause waren ständig wechselnde Gäste einquartiert. Unser Familienleben spielte sich öffentlich ab. Das nutzten meine Eltern, um sich hinter dieser Fassade zu verstecken. Die wenigsten bekamen mit, dass ihre Ehe in Stücken lag. Dass sie sich mieden und Mauern des Schweigens errichtet hatten. Feste wurden gefeiert, Theaterstücke aufgeführt oder Konzerte gegeben. Ich habe es genossen, so viele Menschen kennenzulernen. Ich malte, ich tanzte, ich war mittendrin. Aber …«

Gustav nickte schweigend. Er war ein gutes Ohr. Längst hatte er aufgehört zu tippen.

»… das Moor, es war einfach immer da. Ich konnte in seine Weite rennen, wenn ich ihrer bedurfte. Seine Gespenster tanzten durch meine Fantasie. Der grenzenlose Himmel mit seinen Wolken aus Licht und Schatten. Die Nebel, die Traum und Wirklichkeit verwischen.«

»Das genaue Gegenteil der grellen mexikanischen Farbpalette.«

Ich nicke. Warum denke ich hier, auf der anderen Seite der Erde, ans Moor? Von dort komme ich her, dort werde ich wieder hingehen. Doch das darf ich Gustav so nicht sagen.

»Weißt du noch, als wir mit der Eisenbahn von den USA auf die mexikanische Seite herübergefahren sind, und als erstes kamen die Kinder und hielten uns diese kleinen, bunten Kultpuppen entgegen?« frage ich.

»Du warst ganz entzückt und hast gleich drei gekauft.«

»Es war wie ein Willkommen aus meiner Kindheit. Da die kindlichen Mythen des Moores, hier die der Mexikaner.«

»Mach sie nicht zu Kindern. Sie haben auch ihre Geschichte.«

»Natürlich. Und sie haben ihre eigene Vorstellung von dem, was über den Menschen liegt. Aber es war wie ein Gruß an mich. Ein Gruß aus der Heimat.«

»Heimat ist ein schweres Wort«, seufzt Gustav. »Und ein ideologisch verseuchtes dazu.«

Wie auf einer Insel der Aussätzigen leben wir hier in Mexiko. In Europa tobt der Krieg. Gustav hat erst das Saarland, dann die Sowjetunion verloren. Spanien sowieso. Paris ist an die Nazis gefallen. Die USA will uns nicht. Eine Heimat aus der Negation ist für uns der mexikanische Sand.

»Wie leicht es ist, die Heimat aufzugeben, allein wie schwer zu finden eine zweite«, zitiere ich August von Platen, der im neunzehnten Jahrhundert gelebt hat und damit nicht direkt unter die von Gustav gemeinte Ideologie der Nazis fällt. Von Platen wanderte nach einem öffentlich ausgetragenen Streit mit Heinrich Heine nach Italien aus. Rom, Antike, Goethe. Und trotzdem keine Heimat für ihn.

Gustav sieht mir in die Augen und nickt. Obwohl er über meine Moor-Melancholie nur lächeln kann und er sein Saarland nicht zu vermissen scheint, fällt es ihm viel schwerer als mir, sich auf Mexiko einzulassen. Seine Niedergeschlagenheit, seine wechselnden Stimmungen bereiten mir Sorge. Es fehlen ihm seine Zirkel, seine Verlage, seine Bühnen. All das hätte es in den USA gegeben. Allerdings ist uns der Weg dorthin versperrt.

Mit einem Mal merke ich, wie erschöpft ich bin. Wie gern würde ich diese Last von seinen Schultern nehmen, sie auf meine Handfläche legen und fortpusten wie Samen vom Löwenzahn. Stattdessen sinke ich tiefer in meine Kissen und schließe die Augen. Gustav zieht die leichten Gardinen vor das Fenster. Er küsst mich noch einmal auf die Stirn. Ich liege wie im weißen Leinen meiner Kindheit, im hellblauen Bett mit vier Holzpfeilern, die den Himmel tragen und an denen man sich festhalten kann, wenn das Traumschiff einmal in zu schwere See gerät.

Coyoacán, Mexiko-Stadt, 26. Juni 1943

Ich schaue auf Gustavs Rücken. Sein bestes Hemd aus kühlendem Seidenstoff. Er scheint angespannt zu sein. Er wartet auf meine Worte. Zugleich zählt er die Minuten, bis er mit Peggy in einer Stunde das Haus verlassen und unter dem azurblauen Himmel in einem Taxi nach Cuicuilco fahren kann. Die Ausgrabungsstätte haben wir uns zusammen angesehen, als wir die ersten Wochen in Mexikostadt waren. Sie liegt nicht weit von unserem Viertel entfernt. Peggy ist aus New York, wo sie inzwischen wieder lebt, auf Besuch. Als Amerikanerin ist sie entsprechend geschäftstüchtig. Ihr kleines Auto hat sie gewöhnlich auf dem Rückweg von Mexiko-City bis oben hin beladen mit Figuren, Krügen, Scherben und allem, was man an den Ausgrabungsstätten findet. Ich bleibe hier, um mich auszuruhen.

Gustav dreht sich zu mir um. Woran will ich mich erinnern? Ich denke an die Entfernung zwischen meinen Eltern. An Ludwig, an Edmund. Was sie meiner Mutter bedeutet haben mögen. Wie lange mein Vater sein fernes Anbeten ihrer Gestalt beibehielt, obwohl sie sich längst von ihm abgewandt hatte.

Worpswede, 11. Dezember 1910

Es ist ein Sonntagmorgen im Dezember, kurz vor meinem neunten Geburtstag. Wir sind alle früh aufgestanden und sehr aufgeregt, weil heute die Einweihungsfahrt unserer neuen Eisenbahnlinie gefeiert wird. Die Linie wird Worpswede an Bremen anschließen und unser Dorf im Teufelsmoor näher an die Metropole rücken.

Vor einigen Wochen nahm uns unsere Bremer Oma Marie Louise mit an den Hauptbahnhof, damit wir uns die Züge ansehen können. Die rußigen, stampfenden Ungetüme lagen schwer atmend auf ihren Gleisen. Bis ein schriller Pfiff ertönte, ein Untier aufschrie und Qualm spuckte. Es kam ins Rollen. Ich drückte mich näher an meine Oma heran, während ich einem Jungen hinterherblickte, der das Gleis entlanglief und zum geöffneten Fenster ein Taschentuch schwenkte. Erst beschleunigte er seine Schritte, kam ins Laufen und verlor dann das Rennen gegen die Maschine, die nichts als den verklingenden Lärm und eine Wolke weißgrauen Rußes in der Bahnhofshalle hinterließ.

Mutter wäscht sich an ihrem Toilettentischchen. Sie hat die Spangen gelöst und kämmt ihre langen, blonden Haare. Mascha und Bettina springen um sie herum. Jede will ihr zuerst erzählen, was wir erlebt haben in den Wochen, in denen Mutter auf Kur war und auf Reisen. Eine Mutter sollte nicht auf Reisen gehen. Wir Schwestern weinten alle drei, als wir ihr in der Eisenbahn hinterherwinkten. Sonst kümmert sie sich, tröstet und ermuntert und verfolgt jeden unserer Schritte.

Ich sitze auf dem Bett und entferne die hartnäckigen Kletten aus meinen langen Haaren mit der Bürste. Mutter versucht, die Spruchbänder, die meine Schwestern plappernd entrollen, zu ganzen Geschichten zusammenzuflechten. Mit den Augen ist sie bei uns, tadelt und bestätigt, lacht und ordnet. Doch ihre Bewegungen wirken seltsam ziellos. Als wären ihre Hände, die durch die Haare fahren, noch immer auf Reisen, von Wien nach Worpswede. Vielleicht ist es so, denke ich, wenn man weit mit der Eisenbahn fährt. Dass man so schnell ankommt, dass ein Teil von einem länger unterwegs ist, noch im Ruckeln und Rauschen der Landschaft gefangen.

Mutter jedoch bewegt etwas anderes. Wenn ich sie nur enträtseln könnte. Sie ist fertig mit den Haaren, die sie wieder zu ihrem Flechtknoten gewunden hat. Sie nimmt das schwarze Spitzenkleid vom Haken, das Vater für sie heute vorgesehen hat. Welch ein Kontrast zu ihrem blassen Antlitz. Frieren wird sie darin. Deshalb hole ich ihren Pariser Pelzmantel samt Hut aus dem Kleiderschrank und lege beides auf die Truhe. In den Wochen, in denen sie uns allein gelassen hat, habe ich mich um Bettina und Mascha gekümmert: Sind die Haare gut frisiert? Haben sie ein sauberes Kleid angezogen vor der Schule und ihren Ranzen gepackt? Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, mich um Mutter kümmern zu müssen. Blass und ausgezehrt wie sie aussieht, hat sie eine Kur bitter nötig. Nur kommt sie gerade von einer.

Mit unruhigen Fingern schließt Mutter die letzten Verschlüsse des Kleides im Nacken, während sie der kleinen Mascha mit der anderen Hand die Strumpfhose hinhält. Eine wintertaugliche Schwarze. Mutter hat sogar Maschas fünften Geburtstag vor drei Tagen verpasst. Stine und Tine haben alles getan, um sie zu verwöhnen, damit sie Mutter nicht vermisst. Sie haben ihre Leibspeise gekocht und einen riesigen Kuchen gebacken. Bettina meckerte, dass ihr Geburtstagskuchen viel kleiner gewesen war, aber ich gab ihr unterm Tisch einen Tritt vors Schienbein. Die Worpsweder Oma Meta hat einen neuen gestrickten Pullover vorbeigebracht, und die Bremer Oma Marie Louise schickte Mandarinen aus Spanien.

Erst viele Jahre später hat Vater mir erzählt, dass Mutter in Wien nicht allein war und auch nicht mit ihrer Freundin Lau. Sie hatte dort Eduard Schaefer getroffen, ihren Geliebten.

Ich bilde mir ein, dass Gustavs Rücken abweisend ist. Jedenfalls wendet er sich nicht zu mir um. Blickt nur auf seine Tastatur und wartet.

Als eine kleine Prozession unter Vaters Regie schreiten wir durch den klammen Garten, der in tiefem Morgennebel liegt. Die kargen Büsche und auch die kahlen Zweige des Walnussbaums neigen sich uns entgegen. Vater mit Mutter an seinem Arm voran, wir drei Mädchen hinterher. Vielleicht führt er auch nur ihren Pelzmantel spazieren und Mutter ist in Wien geblieben. Er geht wie immer aufrecht, dem Zeremoniell des heutigen Tages angemessen. Ab und zu dreht er sich zu uns um oder zu ihr, als prüfe er, ob noch alle an ihrem Platz wären. Die Choreografie für unser Leben schrieb Vater. Mutter begleitete hingegen alle unsere Schritte.

Als sei Martha etwas Zerbrechliches, das nur gut geschützt auf Reisen gehen darf, reicht er ihr den Arm zum Geleit in die Kutsche, die an der Straße wartet. Uns hebt er kurzerhand hinauf. Gottlieb treibt Rosinante an.

»Ich denke, wir müssen sie leider verkaufen«, verkündet Vater, als wir über das Pflaster fahren, seine Augen auf das Pferd gerichtet.

»Aber warum denn, Vater?« platzt Bettina heraus. Auch Mutter hebt erstaunt den Blick.

»Zu teuer. Ihr wisst, dass ich die Gestaltung der Bahnhöfe und der Waggons unserer neuen Kleinbahn als Unternehmer ausführen musste. Ich stehe mächtig im Minus.«

Mir leuchtet nicht ein, warum Vater sich Bahnhöfe ausdenken und bezahlen muss. Ganz Worpswede kann dank ihm auf Reisen gehen, und wir verzichten auf unsere Kutsche?

»Der Landrat will mich deswegen zum Professor berufen lassen. Aber kaufen kann ich mir davon nichts. Ich werde ablehnen.« Ich höre Mutter neben mir Atem holen. Doch ihre Antwort an Vater verpufft in einem langen, resignierten Ausatmen. Wenn Mutter es nicht vermag, traue auch ich mich nicht, für Rosinante einzustehen. Wir schweigen bedrückt.

»Ich weiß, wie sehr ihr Rosinante mögt«, wendet sich Vater an uns Schwestern. »Wir werden sehen, was möglich ist.«

Als wir den Bahnhofsvorplatz erreichen, hebt sich die Nebeldecke langsam. Als blasse Scheibe tritt die Sonne hervor, der ich direkt ins Gesicht sehen kann, als sei sie der Mond. Damit sein Lärm und Getriebe das Dorf nicht stören können, liegt der Bahnhof ein Stück außerhalb. Worpswede ist beliebt bei Ausflüglern aus der Stadt. Ich sehe den Landrat mit seinen Orden am Gleis stehen, umringt von seinem Gefolge. Dahinter die prächtige Eisenbahn. Ganz still und glänzend ruht sie auf ihren Gleisen. Kleiner und freundlicher wirkt sie als ihre gro-ßen Schwestern im Bremer Hauptbahnhof. Ich traue mich ganz dicht heran. Fahre mit der Hand über das glänzende Metall. Es ist kühl und glatt, wie die auf schmelzendem Eis liegenden Fische auf dem Markt, und ebenso feucht. Der Morgennebel hat das Metall beschlagen.

Ich greife nach Vaters Hand und mache einen großen Schritt die Stufen hinauf. Er lächelt glücklich und stolz. Zu Gottlieb winke ich wie wild hinüber, der gerade Rosinante wendet. Er wirft den Arm mit der Gerte hoch in die Luft und prescht über Pflaster und Sand zurück die Straße hinunter. Wie um zu beweisen, dass er immer noch schneller ist als die behäbige Eisenbahn.

Bettina und ich bestaunen den Luxuswaggon. Ein wenig sieht es aus wie zu Hause, nur schmaler natürlich und mit mehr Sitzgelegenheiten. Die Sessel sind mit Leder bezogen. Auf dem edlen, dunklen Tisch türmt sich ein prächtiges Frühstück mit südländischem Obst und feinem Schinken. An den getäfelten Wänden hängen Vaters Frühlingsbilder.

Bevor ich mir eine Mandarine vom Buffet stibitzen kann, steigen die Erwachsenen in den Waggon. Auf dem Bahnsteig hat sich eine Gruppe von Worpswedern im Sonntagsstaat eingefunden. Sie holen ihre Taschentücher heraus, während die Lokomotive ihre erste Dampfwolke in den Himmel stößt und ein Zittern durch den Waggon läuft. Ich fasse die kleine Mascha an der Hand und halte mich an einem Sessel fest. Bettina sitzt dort still und blickt ängstlich aus dem Fenster.

Ein lautes Tuten der Lokomotive, ein Lachen und Winken von allen Seiten, ein Ruck geht durch den Wagen, und dann rollen wir los in den spiegelnden Strahlen der Morgensonne, die den Nebel längst ausgestochen hat. Schon liegt Worpswede weit hinter uns, und wir fliegen durchs Moor wie im gestreckten Galopp. Ein Kribbeln erfasst meine Magengrube. Nach Norden fahren wir, in mir unbekanntes Land. Bisher bin ich nur nach Bremen unterwegs gewesen, zumeist um meine Oma zu besuchen.

Zwei Wochen sind es vor Kurzem gewesen, als Mutter auf Kur war. Da hatte ich hinreichend Gelegenheit, Omas Katze Milli kennenzulernen. Ich sage kennenzulernen, weil Gustav von meinem besonderen Verhältnis zu Katzen weiß. Aber auch, weil ich ihm nicht erzählen mag, wie es sich tatsächlich verhielt. Nämlich dass Milli die erste Katze war, mit der ich es nach einer Weile verstand, eine Unterhaltung zu führen. Dass ich erriet, was sie meinte, wenn sie um meine Beine strich. Dass sie mir etwa am Tag, an dem uns Vater mit der Kutsche abholte, verriet, dass meine Oma meine Mutter verachtete. Ich konnte es nicht glauben und beobachtete die beiden von nun an. Sie waren höflich miteinander. Doch Höflichkeit kann sehr kalt sein. Erst viele Jahre später, als meine Oma gestorben war, wagte ich es, meine Mutter danach zu fragen. Sie schaute mich an, aber blickte dabei nach innen, wie um sich zu fragen, ob sie immer noch einen Schmerz spüre. Dann sagte sie leise:

»In der Zeit, als dein Vater um meine Hand anhielt, da fiel deine Oma vor mir auf die Knie und flehte mich an, ich möge auswandern nach Amerika wie meine Schwester. Zum Glück hat sie euch Kinder geliebt. Besonders dich, liebe Mieke, weil du am meisten nach deinem Vater kommst.« Marie Luise, denke ich. Ich heiße wie sie. Mein Vater muss es durchgesetzt haben. Möglicherweise hat er es einfach entschieden.

Für Gustav fahre ich fort: »Bremen hat Kultur«, pflegt Oma zu sagen. Sie nimmt uns mit ins Museum oder ins Theater. Wir flanieren durch die Stadt und schauen uns an, wie die Menschen gekleidet sind. Vielleicht bedauert Oma, dass wir im ländlichen Worpswede wohnen, wo man nur von unserem und wenigen anderen Anwesen behaupten kann, sie hätten Kultur. Diesmal hat sie ihre Beziehungen spielen lassen und nimmt uns einen Nachmittag mit in die Bremer Güldenkammer, die Vater vor einigen Jahren gestaltet hat. Ein Unding, dass seine Töchter sie nicht kennen würden, meint Oma. Als wir in dem großen Raum mit rubinrotem Teppich stehen, fällt das Nachmittagslicht durch die hohen Fenster und lässt die goldverzierte Ledertapete, die vergoldeten Bronzepilaster und die aus Messing getriebenen Leuchter erstrahlen. Als würden wir uns mitten in einem Bernstein befinden. In reiner Verzückung drehe ich mich wie ein Kreisel, um nur noch Gold zu sehen. Dann gehe ich an die Holzvertäfelung heran und bestaune die Details. Phantastische Reiher mit wogendem Gefieder. Jede Biegung des Halses, jeder Schwung der langen Schwanzfedern in vollendeter Grazie. Eleganz und Leichtigkeit, die dem Saal das Ernsthafte und Schwere des Rathauses nehmen. Der ganze Raum strahlt vor Wärme und Heiterkeit, als wäre jeder einzelne Reiher lebendig und würde sich sogleich zur Zimmerdecke erheben. So etwas, denke ich, will ich auch schaffen. So muss es aussehen, nur viel kleiner. Schließlich bin auch ich viel kleiner als mein Vater.

»Oma«, flüstere ich und drücke mit aller Kraft ihre Hand, weil mir schwindelig ist. »Oma, ich will Goldschmiedin werden.«

»Na, dass dir da nur kein Mann dazwischenkommt«, brummt Oma und mustert mich von oben bis unten.

Die Erwachsenen nehmen Platz im Eisenbahnwaggon und werden feierlich. Bevor jemand mit einer Rede beginnen kann und es unhöflich wäre, sich vom Platz zu rühren, stoße ich Bettina in die Seite und zeige zum Ausgang am Ende des Waggons. Er führt auf eine Plattform ins Freie. Ich ziehe sie mit mir und Mascha springt hinterdrein.

Der Fahrtwind stößt uns entgegen. Wir halten uns mit aller Kraft am Geländer fest. Mascha habe ich fest gepackt, damit sie uns nicht davonfliegt. Mein Auge kann die Details der Landschaft kaum erfassen, so schnell gleiten wir an allem vorüber. Ein abenteuerlicher Schwindel befällt mich. Ich halte mein Gesicht in den schneidenden Wind und jauchze laut in das Brausen und Toben. Über mir die Rauchwolke, unter mir das Stampfen der Maschine. Genau so, denke ich, muss mein Leben sein, wenn ich erst erwachsen bin. Nicht so schwindelerregend schnell und laut, aber mit diesem Kribbeln in der Brust auf und davonreisen in ein unbekanntes Land. Doch dann jammert Mascha, und Bettina zieht mich am Ärmel zurück in den warmen und windstillen Waggon.

Mascha deutet lachend auf mein Gesicht. Jetzt sehe ich es auch bei ihr und bei Bettina: wie Sommersprossen haben sich Rußpartikel auf unsere Wangen gelegt. Vorsichtig tupfen wir sie uns gegenseitig mit unseren Taschentüchern und etwas Spucke aus den Gesichtern. Dann schleichen wir auf unsere Plätze zurück und hoffen, dass der Landrat seine Rede bald beendet, damit wir uns dem köstlichen Frühstück widmen können. Meine Eltern, nebeneinander auf dem Ehrenplatz, tun so, als würden sie andächtig lauschen. Voneinander abgewandt schauen sie jeder aus einem anderen Fenster hinaus auf das vorüberfliegende Moor.

Gustav wendet sich zu mir um. Er prüft mehr den kleinen Wecker auf meinem Nachttisch, als dass er mich anschaut. Eine halbe Stunde bis zu seinem Ausflug mit Peggy. Wann habe ich ihn im Fahrtwind verloren? Ich bin ihm überallhin gefolgt. Habe meine Mutter und die Schwestern aufgegeben und das Moor, für ihn. Habe ihn aus Spanien geholt und gesund gepflegt. Ihn mit meinen Essenspaketen durchgebracht, als er im Lager Le Vernet gefangen war. Ich habe das letzte Schiff mit ihm nach Amerika bestiegen. Und nun, da wir endlich frei sind, in Sicherheit und verheiratet und er sich sogar von der Partei losgesagt hat? Ich habe den Schlag der Stunde nicht gehört. Ich merke nur, dass er in einer Zeit wohnt, die immer schnell voraus möchte, so wie die Lokomotive damals. Nur ich, ich möchte zurück.

Vielleicht war dieses laute Schweigen immer zwischen uns, nur war es überdeckt von all dem Tosen, den plötzlichen Wasserfällen, mit denen unsere Nussschale zu kämpfen hatte. Vielleicht hat seine Fremdheit mein Verlangen angefacht, ihm nah sein zu wollen, und ich bin ihm in die Fremde gefolgt, um der Fremdheit Willen. Es sehnt sich ewig dieser Geist ins Weite – wieder August von Platen – das wären Worte für meinen Grabstein.