9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

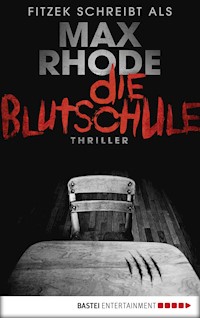

"Sebastian Fitzek schreibt als Max Rhode".

Eine unbewohnte Insel im Storkower See.

Eine Holzhütte, eingerichtet wie ein Klassenzimmer.

Eine Schule mit den Fächern: Fallen stellen. Opfer jagen. Menschen töten.

Die Teenager Simon und Mark können sich keinen größeren Horror vorstellen, als aus der Metropole Berlin in die Einöde Brandenburgs zu ziehen. Das Einzige, worauf sie sich freuen, sind sechs Wochen Sommerferien, doch auch hier macht ihnen ihr Vater einen Strich durch die Rechnung. Er nimmt sie mit auf einen Ausflug zu einer ganz besonderen Schule. Gelegen mitten im Wald auf einer einsamen Insel. Mit einem grausamen Lehrplan, nach dem sonst nur in der Hölle unterrichtet wird ...

Unter dem bisher anonymen Schriftsteller Max Rhode verbirgt sich niemand geringeres als Bestsellerautor Sebastian Fitzek!

Mit "Die Blutschule" von Max Rhode hat Sebastian Fitzek den Hauptcharakter seines neuen Thrillers "Das Joshua-Profil" tatsächlich zum Leben erweckt. Ein solches Buchprojekt ist etwas Besonderes, Sebastian Fitzek schreibt nicht nur unter einem Pseudonym, er schreibt im Namen seiner Romanfigur ein neues Buch! Max Rhode ist im Gegensatz zu seinem Schöpfer Sebastian Fitzek unbekannt und scheu, er meidet die Öffentlichkeit. Diese Diskrepanz hat Sebastian Fitzek bewusst gewählt: Max Rhode soll sein eigenes Dasein und Leben als Autor haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 256

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Auszug aus einem Interview

Widmung

Zitat

Patiententagebuch - Anfang

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

Fünfzehn Jahre später

49. Kapitel

Patiententagebuch - Ende

Hinweis des behandelnden Arztes

Beschwerde

Max Rhode

DIEBLUTSCHULE

Thriller

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Max Rhode wird vertreten von der AVA international GmbH www.ava-international.de

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Regine Weisbrod, Konstanz

Umschlaggestaltung:

Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin

Umschlagmotiv: © getty-images/ideabug

E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-1523-3

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Auszug aus einem Interview

Auszug aus einem Interview, das der Autor vor Erscheinen seines Debütromans gegeben hat:

INT: Herr Rhode, »Die Blutschule« ist Ihr Debütroman, der den Leser mit einem sich von Seite zu Seite stetig steigernden Tempo zu den finstersten Abgründen der menschlichen Seele treibt. Und weit darüber hinaus. Wie kommen Sie auf Ihre Ideen?

MR: Ich weiß es nicht. Ich glaube, kein Autor hat darauf eine schlüssige Antwort. Es ist nicht so, dass ich mich an den Schreibtisch setze und dort auf eine Idee warte. Eher lauern die Ideen irgendwo da draußen auf mich und warten, dass ich auf sie stoße.

INT: Können Sie uns dafür ein Beispiel geben?

MR: Letztens fuhr ich mit meinem Wagen durch den Landkreis Oder-Spree am Ufer des Scharmützelsees eine Allee entlang, und da sah ich an einer ansonsten leeren Badestelle einen Mann auf einer Rasenfläche liegen, ganz alleine, nackt, wie Gott ihn schuf. Natürlich wusste ich, dass er einfach nur in Ruhe die Sonne anbetete, aber ich fragte mich, was wäre, wenn dieser Mann an Land gespült worden war, vielleicht weil er einen Verkehrsunfall hatte? Wenn das Auto verschwunden wäre und mit ihm seine gesamte Familie? Was, wenn er in wenigen Stunden in einem Krankenhaus aufwacht und niemand ihm Glauben schenken will, dass er sich nicht erinnern kann, wo seine Familie ist? Sie merken also, eine ganz alltägliche Szene kann sich in meinem Kopf sehr schnell zu einem Horrorszenario entwickeln …

Für Toffi

Spieglein, Spieglein an der Wand –wer ist der Schlimmste im ganzen Land?

Patiententagebuch – Anfang

Na schön, dann beginne ich mal damit, den ganzen Irrsinn aufzuschreiben, so wie Dr. Frobes es mir empfohlen hat, obwohl ich bezweifle, dass es irgendeinen therapeutischen Nutzen haben wird, noch einmal dorthin zurückzukehren, wo die Angst wohnt, wenn auch nur gedanklich; zurück in das Baumhaus etwa oder in das Klassenzimmer, ach herrje, das Klassenzimmer, verdammt.

Egal, ich hab ja Zeit hier drinnen. Und vielleicht, wenn ich mich gut führe, wenn ich meinem Seelenklempner den schwachsinnigen Wunsch mit dem Erinnerungstagebuch erfülle, vielleicht darf ich dann ja wieder nach draußen; wenigstens für eine halbe Stunde. Nur in den Hof, mal wieder einen Baum sehen, einen beschissenen Vogel oder einfach nur das Tageslicht. Mann, Freigang, so wie damals in der Jugendpsychiatrie, das wär’s.

Also gut, wo fang ich an? Vielleicht mit dem schönsten Tag meines Lebens, als der Teufel einem Seelenverwandten seine Haustür öffnete. Wieso nicht? Beginne ich mit dem Todestag meines Vaters. Und ich meine den endgültigen. Nicht den, an dem wir ihm das erste Mal das Leben nahmen, aber dazu später.

Am Ende, seinem wirklichen Ende, starb Vitus Zambrowski so, wie er gelebt hatte: allein und qualvoll. Wobei allein sich natürlich nur auf die letzten Jahre bezieht, in denen er die meiste Zeit des Tages zornig auf seinen Fernseher gestarrt hatte, immer einen Fluch parat, sobald ein Schwarzer im Programm auftauchte, oder eine Nutte, die er in jeder geschminkten Frau vermutete. In den Neunzigerjahren, der Schattenzeit, wie ich sie nenne, hatten einige Menschen das Pech gehabt, mit ihm unter einem Dach leben zu müssen. Ich zum Beispiel – nennen Sie mich Simon –, mein Bruder Mark und dann natürlich unsere liebe Mutter, deren Schicksal ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen würde. Dabei traf sie doch keine Schuld an allem, was geschehen war. Oder doch?

Nein, ich denke, schuld war der See, auch wenn sich das jetzt lächerlich anhören mag, aber Sie werden wissen, was ich meine, sobald ich Ihnen von dem Tag erzähle, an dem das Mädchen fast ertrunken wäre, wenn mein Vater es nicht gerettet hätte. Ja, Papa war nicht immer nur böse, ganz im Gegenteil. Er hatte auch liebenswerte Seiten, eine sanfte, humorvolle und großzügige Ader, jedenfalls bevor er den »Kontakt« hatte, wie Stotter-Peter es in unserer Gegenwart genannt hatte, kurz bevor man ihn im Einkaufswagen die Brücke hinunterstürzte.

Aber Stotter-Peter hatte recht, und bis heute habe ich kein besseres Wort dafür gefunden, was damals am Storkower See passiert war. Ich meine, was wirklich geschah.

Mein Vater hatte Kontakt, und dieser Kontakt veränderte sein Wesen, tötete alles Liebenswerte an ihm und um ihn herum ab, bis ihm am Ende nur noch die Glotze blieb, die nach unserem Auszug aus dem Elternhaus in Wendisch Rietz zu seinem Familienersatz wurde – nur dass er auf sie nicht ganz so oft einprügelte wie auf uns.

Auch an dem Tag, als der Tod ihn endlich fand, hatte Vitus zuvor stundenlang stur auf die Mattscheibe geglotzt, die Zigarette einer Billigmarke aus dem Supermarkt im Mund, die Zähne so gelb wie seine verpilzten Zehennägel. Erstickt, qualvoll. An einem verdammten Stück Toastbrot, kann man das fassen? Der alte Idiot hatte zu viel auf einmal reingestopft, es runtergeschluckt und den Brei in die falsche Röhre bekommen. Sein Todeskampf soll lange gedauert haben, sagte zumindest der Arzt, der den Totenschein ausstellte, und ich wette, es geschah bei »Wer wird Millionär?«, als an diesem Tag die Asiatin es bis zur 500 000-Euro-Frage schaffte.

Bestimmt hatte mein Vater sich vor Wut das ganze Toastbrot auf einmal in den Mund gepresst, weil eine … (entschuldigen Sie, aber ich muss ihn wörtlich zitieren, wenn Sie ihn wirklich kennenlernen wollen), also aus Wut darüber, dass eine »Schlitzaugenfotze« eine halbe Million abräumte. Dass er selbst den Staat dank seiner arbeitsscheuen Einstellung die letzten Jahre über nicht sehr viel weniger gekostet hatte, kam ihm nie in seinen verblendeten Sinn.

Das Begräbnis, zu dem ich gegangen war, einfach weil ich sichergehen wollte, dass der alte Bastard nicht wiederaufersteht, so wie zuvor, war kurz und schmerzlos.

Mein Vater hatte keine Freunde, nur eine vom Staat bezahlte Pflegerin und einen Gerichtsvollzieher, der hin und wieder bei ihm vorbeisah, ob es nicht doch noch irgendetwas gab, das er pfänden konnte. Beide ließen sich natürlich nicht blicken, als Vitus zu den Würmern gesenkt wurde, und so war ich der Einzige, der den Lügen des Pfarrers zuhören durfte, à la: »Wir haben ein treues Gemeindemitglied verloren«, »er war ein liebender Vater« (an dieser Stelle hätte ich mich beinah auf den Sarg übergeben) und – jetzt kommt die beste Plattitüde aus dem Handbuch Trauerreden für Dummies – »er ist viel zu früh von uns gegangen«.

So ein Quatsch. Zu spät war es.

Viel zu spät.

Meister Tod hätte mal den Finger aus dem Po nehmen und sehr viel eher bei uns vorbeischauen können, mindestens zwanzig Jahre früher etwa, als ich dreizehn und Mark ein Jahr älter gewesen war. Kinder, die nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubten, wohl aber an den Seelenspiegel am Grunde des Storkower Sees, der damals, in der schlimmen Zeit, am Ende die einzige Hoffnung war, die wir Brüder noch hatten.

Natürlich weiß ich, dass mir die Geschichte hier niemand abkaufen wird (nicht für drei Groschen, wie Vater immer lachend kommentiert hatte, wenn ihm jemand einen akkubetriebenen Rasenmäher andrehen wollte, einen beleuchteten Werkzeugkoffer oder irgendein anderes neumodisches Gerät, das er angeblich für seine Arbeit gebrauchen konnte). Und ich meine hier nicht mal den Teil meiner Geschichte, den ich selbst kaum glauben mag, weil er noch immer mein geistiges Vorstellungsvermögen sprengt – und das, obwohl ich selbst dabei gewesen bin! Nein, ich rede von den realen Dingen – von dem, was mein Vater uns angetan hat –, die Sie daheim auf Ihren Lesesesseln, das schwöre ich Ihnen, nicht wahrhaben werden wollen. Einfach weil Sie denken, dass Eltern so etwas nicht tun.

Ich kann Sie verstehen, ehrlich.

Würden Sie akzeptieren, dass ich Ihnen hier die Wahrheit erzähle, müssten Sie auch akzeptieren, dass es das Böse gibt und dass das Böse am Ende immer überlebt, wie eine Kakerlake nach dem Atomkrieg. Tja, tut mir leid, aber ich fürchte, genauso ist es.

Ich habe kein Problem damit, für einen Lügner gehalten zu werden. Oder für einen Schwachkopf, wie Dr. Frobes hier in der Geschlossenen es tut, dieses schmalgesichtige Frettchen, das heute übrigens noch genauso aussieht wie auf dem gerahmten Abschlussfoto von der Freien Universität vor über zwanzig Jahren, als er sein drittes Examen bestanden hatte. Nicht, dass er jung geblieben wäre, nein. Dr. Fabian Frobes (ich hasse Eltern, die ihren Kindern Alliterationsnamen verpassen) sah schon damals aus wie achtundfünfzig. Vielleicht sogar noch älter.

Aber ich schweife ab. Kommen wir zurück zur eigentlichen Geschichte. Springen wir in die Vergangenheit, zum 2. Juli 1993. Der letzte Tag, bevor ein Bluthund namens Terror Witterung aufnahm, die Nase fest auf den Boden gepresst, einer unsichtbaren Spur folgend, den ganzen Weg von der Hölle bis direkt zu uns nach Hause.

1. Kapitel

Sonnenblumen. So weit das Auge reichte.

Das Feld, das sich von der Landstraße bis zum Wald zog, war ein gewaltiges, braungelbes Blumenmeer.

Meine Mutter drehte sich von dem Vordersitz zu uns nach hinten, eine Hand, wie immer beim Autofahren, auf Papas Oberschenkel abgelegt, und lächelte ihren Jungs zu.

Sie schien noch immer unendlich müde, obwohl sie eine Weile lang geschlummert hatte, den aschblonden Kopf an die summende Seitenscheibe des VW-Busses gelehnt, der uns in eine neue Zukunft fahren sollte.

Der Umzug hatte sie völlig erschöpft, auch wenn es nicht so viel zu schleppen gab. Unser gesamtes Hab und Gut passte in den kleinen Anhänger, den die babyblaue Hippie-Raupe hinter sich herzog. Mamas Müdigkeit kam nicht allein von der körperlichen Anstrengung, auch nicht von den dreißig Grad im Schatten, die den Asphalt vor uns zum Flimmern brachten, sie hatte eine andere Ursache; das spürte ich selbst mit meinen dreizehn Jahren schon sehr genau.

Kinder haben vielleicht nicht immer die richtigen Worte, aber oft gute Antennen, Gefühlsantennen, die manchmal sehr viel besser geeicht sind als die der Erwachsenen. Und meine Antenne sagte mir, dass Mama Angst hatte. Nicht die Sorte panischer Verzweiflung mit aufgerissenen Augen und zitternden Händen oder so. Eher unterschwellig. Subtil. Womöglich hatte sie es selbst noch gar nicht bemerkt, dass sie von einer unsichtbaren, grauen Wolke namens Vorahnung umhüllt war, die dafür sorgte, dass die Welt vor ihren Augen etwas weniger hell und farbenfroh erschien. Wahrscheinlich dachte sie, die Appetitlosigkeit, das Magengrummeln und die feuchten Hände wären die Vorboten einer nahenden Erkältung, aber damit lag sie falsch.

Rückblickend weiß ich, sie war die Einzige, die gewusst hatte, wie groß der Fehler war, den wir machten, als wir nach draußen in die Ödnis zogen, und dass auf uns sehr viel Schlimmeres wartete als lediglich abgeschiedene Langeweile. Und dass Papa den Teufel zum Kichern gebracht hatte, als er uns am Familientisch eröffnete, wir könnten in Brandenburg einen Neuanfang wagen; dem Pech, das ihn und damit unsere gesamte Familie in Berlin verfolgt hatte, hier im Landkreis Oder-Spree entkommen.

»Sind wir schon da?«, stellte Mark eine Frage, die so klischeehaft war, dass sie damit Kinder-T-Shirts bedruckten, nur dass mein Bruder schon seit neun Jahren nicht mehr fünf war.

Früher als ich hatte er bemerkt, dass Papa den Blinker gesetzt hatte und nach rechts auf einen Parkplatz einbog, der zu einer kleinen Laden- und Restaurantzeile an der Landstraße gehörte. Wir hielten unter dem Vordach eines Geschäfts mit milchigem Schaufenster und einem Schild darüber, auf dem der Schriftzug »Kurts kleiner Kiosk« abblätterte.

»Noch jemand Durst?«, fragte er, und bevor Mama mit dem Hinweis auf unsere knappe Haushaltskasse protestieren konnte, gaben wir Jungs schon unsere Bestellung auf.

»Logisch, und ein Eis.«

»Und Pommes.«

»Klar, Pommes im Kiosk.« Mark tippte sich auf den Schirm seiner Baseballkappe.

»Wieso nicht?«

»Geh nur, frag nach Pommes. Und bring mir einen Döner mit, wenn du schon dabei bist, Schwachkopf.«

»Selber!« Ich öffnete die Schiebetür und hasste mich für diese lahme Antwort. Später, wenn ich im Bett über den Tag nachdachte (was ich in jener Zeit immer tat, bis mir die Augen zufielen), würde mir sicher etwas Schlagfertiges einfallen, was ich ihm an den Kopf hätte werfen sollen, aber in jenem Moment war ich einfach nur wütend auf meinen Bruder. Und Wut beflügelte nicht gerade die verbale Kreativität eines Teenagers.

Ich stieg aus, in die drückende Schwüle, die sich heute Abend sicher wieder in einem Gewitter entladen würde, so wie sie es immer tat. Ich konnte mich an keinen Sommer erinnern, in dem auf einen heißen Tag kein nächtlicher Wolkenbruch folgte.

»Kommt sonst noch jemand mit?«, wollte Papa von Mark und Mama wissen, doch die hatten beschlossen, ihren Platz im Schatten unter dem Vordach besser nicht aufzugeben, also betraten wir den Laden alleine.

Eine Glocke schellte beim Öffnen der Tür, und einen Schritt später standen wir in der Vergangenheit. Das Geschäft wirkte auf mich wie aus einer TV-Doku über die Mangelversorgung in sozialistischen Staaten, die wir uns einmal im Sozialkundeunterricht hatten ansehen müssen.

Links von uns stand ein weiß laminiertes, halb leeres Spanholzregal, dessen Vorrat sich auf eine Hand voll Konservendosen, mehrere Pfund Mehl, einige Batterien und zwei Zehnerpacke Taschentücher beschränkte. Direkt gegenüber, an der rechten Wandseite im offenen Kühlregal, sah es nicht viel besser aus. Etwas Milch, Butter, einige Capri-Sonnen, Mineralwasser, ein Karton mit Eis am Stiel einer Sorte, die ich noch nie gesehen hatte, und – zu meiner Verblüffung – ein halber Schinken.

Die Kühlflüssigkeit orgelte so laut durch die Kapillaren des betagten Geräts, dass ich mich fragte, wie es der Mann hinter dem empfangsartigen Metalltresen den ganzen Tag in dieser nervtötenden Geräuschkulisse aushielt.

»Einen schönen guten Tag.« Mein Vater lächelte ihn an.

»Hmm«, bekam er als Antwort.

Der Ladeninhaber, vermutlich Kurt persönlich, war ein ebenso großer wie dünner Mann mit dem glattesten Gesicht, das ich je bei einem Erwachsenen gesehen hatte. Er trug eine ergraute Kurzhaarfrisur, buschige Augenbrauen klebten wie Moosstreifen auf der vorgewölbten Stirn, und Haarbüschel mit der Farbe und Konsistenz von Teppichflusen platzten ihm aus Ohren und Nase – doch Falten? Bartwuchs? Fehlanzeige!

»Wir kommen aus Berlin und könnten den Scharmützelsee leer saufen«, sagte mein Vater, immer noch lächelnd.

»Hmm.«

Der Mann trug ein kariertes Hemd mit kurzen Ärmeln, das ihm wie Butterbrotpapier feucht auf der Haut klebte. Schweiß hatte den Stoff durchsichtig gemacht, weswegen man seine Brustwarzen sehen konnte.

»Sind Sie auf der Durchreise?«

»Nein, wir bleiben hier.«

»Aha.« Er senkte seinen Kopf aufs Kinn und riss dabei die Augen auf, als müsse er über den Rand einer imaginären Brille schauen.

»In Wendisch?« Bei ihm klang es wie »In Hmmmdisch?«. Er nuschelte, nicht weil er einen Sprachfehler hatte, sondern weil er einfach zu faul war, seine dünnen Lippen zu bewegen.

»Ja.«

»Die Ferienhäuser am Hafen?«

Mein Vater schüttelte den Kopf. »Nein, wir lassen uns hier auf Dauer nieder, am Mooreck. Kennen Sie das Waldhaus mit den bunten Fenstern?«

Der Mann blinzelte. »Was wollen Sie denn da?«

»Das Haus hat früher mal meinem Vater gehört, er ist hier aufgewachsen, und ich will wieder …«

»Ach, Sie sind also der Heimwerker?«

So wie Kurt die Frage betonte, hörte es sich an, als lästerte bereits der halbe Ort über Papa.

»Der Sohn vom alten Zambrowski?«

Mein Vater nickte.

»Na, Sie haben ja Mut!«

Nein, Schulden, hätte ich am liebsten geantwortet. Die Holz- und Bautenschutzfirma meines Vaters war vor einem halben Jahr pleitegegangen, trotz erstklassiger Arbeit, trotz zahlreicher Aufträge. Aber der größte Auftrag, der Innenausbau einer Villa in Dahlem, hatte ihm das Genick gebrochen, ohne dass er etwas dafür konnte. Er war einem Betrüger aufgesessen, der erst das Geld seiner Klienten an der Börse verzockt hatte, sich dann nach Asien absetzte und meinen Vater mit unbezahlten Außenständen im oberen fünfstelligen Bereich sitzen ließ. Infolgedessen konnte er keine Materialien mehr für die anderen Projekte ordern, bekam keinen Kredit und verlor nach und nach alles, was er sich in den letzten zehn Jahren erfolgreich aufgebaut hatte: seine Kunden, die Firma, die erst zur Hälfte abbezahlte Eigentumswohnung in Lichterfelde, seine gesamte Altersvorsorge.

»Ja, die Hütte meines Vaters ist sicher mit der Zeit sehr runtergekommen. Seit seinem Tod stand sie leer, aber ich krieg das schon wieder hin.«

Papa hob seine großen, vom vielen körperlichen Arbeiten gezeichneten Hände, »Prankentatzen«, wie Mama sie gerne nannte, wenn sich ihre Finger darin verloren.

»Das meinte ich nicht«, sagte der Mann hinter der Theke, winkte dann aber mürrisch ab, als mein Vater nachhakte, worauf er mit seiner Bemerkung, er habe Mut, hinauswolle.

»Es ist Freitag, wir haben kaum noch was da«, machte Kurt uns auf das Offensichtliche aufmerksam. »Nur noch Mineralwasser, Bier und etwas Limo. Und wenn Sie davon was wollen, sollten Sie sich lieber beeilen.«

Mein Vater nickte und ging zurück zu dem lärmenden Kühlungeheuer, um ihm die letzten Vorräte zu entreißen.

In diesem Moment schellte die Glocke, und eine Gruppe Teenager stolperte in den Laden. Drei Jungs, ein Mädchen. Alle in unserem Alter von maximal fünfzehn Jahren und alle bemüht, sehr viel älter auszusehen.

»Überfall.« Der größte und kräftigste des Quartetts lachte. Ein breitschultriger Kerl mit nacktem Oberkörper und durchtrainiertem Sixpack. Er hatte lange, nasse Haare, die wie nach hinten gegelter, schwarzer Seetang aussahen. Eine schräg abstehende Nase verlieh seinem Gesicht etwas Verschlagenes, auch wenn sie nicht so aussah, als habe er sie sich gebrochen. Wie der Rest der Bande trug er Flipflops.

»Bier und Kippen, aber dalli, Kurtchen«, sagte er.

Der Ladeninhaber verzog keine Miene. Nur wenn man genau hinsah, was ich tat, konnte man die kleine Ader an seiner Schläfe pochen sehen.

Ich erwartete von dem mürrischen Alten eine schlagfertige Erwiderung, à la: »Kein Bier, keine Kippen. Und solange du deinen paar Haaren am Sack noch Namen geben kannst, stellst du dich gefälligst hinten an.«

Doch stattdessen sackten seine Schultern etwas herab, und mit einem geradezu resignierten Blick griff er nach hinten, um den Teenagern das zu geben, wonach sie verlangt hatten.

Während der, den ich für den jüngsten im Team hielt, die Sachen in Empfang nahm, ein pickliger Besenstiel mit wächserner Haut und einem Oberlippenflaum, der an Schimmelsporen auf einem Weichkäse erinnerte, musterte mich der langhaarige Anführer von oben herab, als wäre ich ein Sklave, der ihm gerade zum Verkauf angeboten worden war.

»Kennt ihr den?«, fragte er seine Clique. Alle schüttelten den Kopf. Alle sahen mich interessiert an, allerdings ohne die unterschwellige Aggressivität, die sich nur in dem Blick ihres Anführers fand. Das Mädchen lächelte sogar. Ihre Haut war vom vielen Sonnenbaden gebräunt, die hellbraunen Haare, ausgebleicht, fast blond, hingen ihr einen halben Meter lang bis kurz vorm Steißbein herab, wo sie wie mit dem Lineal abgeschnitten endeten. Ihre Nase war einen Tick zu breit für ihre schmale Gestalt und hatte einen winzigen Höcker in der Mitte. Doch wer schaut bei einem Mädchen, das ein eng anliegendes, tailliertes T-Shirt trägt, unter dem sich kleine, feste Brüste abzeichnen, schon auf die Nase?

An ihrem amüsierten Blick merkte ich, dass sie ganz genau wusste, welche Gedanken mir durch den Kopf gerast waren, als ich auf ihren Oberkörper gestarrt hatte. Sie blinzelte mir zu, und hätte ich damals schon etwas mehr Wissen und die Erfahrung gehabt, hätte ich die Zukunft vor mir gesehen, die Mädchen ihres Schlags normalerweise vorherbestimmt war, so klar und deutlich, als würde ich einen Film im Kino betrachten. Zehn Jahre von jetzt an, und die Falten um ihre Mundwinkel, die ihr heute noch ein niedliches Schmollen bescherten, hätten sich zu narbenartigen Einkerbungen vertieft. Die sichtbaren Merkmale ihrer Erschöpfung, da sie mit dem ungewollten Baby überfordert war, das sie jede Nacht so lange wach hielt, bis sie es schaffte, trotz des ständigen Geschreis für zwei Stunden mal einzuschlafen. Da sie keine Zeit mehr hatte, ihre seidigen Haare täglich zu bürsten, würde sie eine praktische Kurzhaarfrisur mit schwarzen Strähnchen tragen. Sie wäre längst nicht mehr so dürr, und dennoch würde sie sich in die engen, kurzen Shorts zwängen, die mehr Gürtel waren als Hosen. Und wenn sie hin und wieder, wie in alten Zeiten, einen aus der Clique an sich ranließ (einen von den Jungs, die nicht wie der Kindsvater längst die Biege gemacht und in die große Stadt gezogen waren), würde sie sich selbst belügen, indem sie die schnelle Nummer neben dem Babybett, auf dem Rücksitz ihres Corollas oder hinter Patricks Bar am Hafen als einen Beweis dafür nahm, dass sie immer noch so rattenscharf war wie damals mit dreizehn, vierzehn, wo die Jungs sich regelrecht darum geprügelt hatten, wer am Wochenende seine Hand als Erster unter ihre Bluse schieben durfte.

»Hast du die Flitzpiepen hier vorgelassen?«, hörte ich meinen Vater fragen, der mit zwei Mineralwasser, zwei Capri-Sonnen und vier Eis am Stiel bewaffnet von der Kühltheke wieder zurück war und mir freundlich zuzwinkerte, als hätte er eben einen Insiderscherz gerissen.

»Was war das?«, fragte der Langhaarige. Ich konnte sehen, wie er die Hand in der Hosentasche ballte.

»Lass gut sein, Juri.« Kurt schluckte und verzog dabei das Gesicht, als würde er die in der Luft liegende, bittere Aggressivität ebenso schmecken können wie ich.

Juris Hand in der Tasche entspannte sich wieder, doch ich hatte das Gefühl, dass Juri und »gut sein lassen« zwei verschiedene Seiten einer Medaille waren, die sich niemals berührten.

Während mein Vater seinen Einkauf auf den Tresen stellte, flüsterte der Anführer dem Mädchen etwas ins Ohr, ohne mich dabei aus den Augen zu lassen. Sie kicherte rau. Ein kehliges Geräusch, wie das Gurren einer Taube. Schöne Tiere, von denen es hieß, sie könnten tödliche Krankheiten übertragen.

Dann verließ die Gruppe ohne ein Wort des Abschieds und ohne zu bezahlen den Kramladen.

»Wieso lassen Sie denen das durchgehen?«, wollte mein Vater von Kurt wissen, während er der Gruppe durch die schlierige Scheibe hinterhersah.

»Wieso kümmern Sie sich nicht um Ihren eigenen Scheiß?«, fragte Kurt mit der müden Stimme eines Mannes, der sich selbst nicht leiden konnte, aber nicht genug Selbstbewusstsein besaß, es sich offen einzugestehen, weswegen er die Hälfte des Tages damit verbrachte, einen anderen zu suchen, dem er die Schuld an seinem missratenen Leben geben konnte.

Mein Vater kniff die Augen zusammen, als würde ihn plötzlich etwas blenden, und für einen Moment dachte ich schon, den ersten Wutausbruch meines Vaters erleben zu müssen (ich konnte mich nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal seine Stimme erhoben hatte), doch dann zog er nur sein dünnes, abgegriffenes Portemonnaie hervor, legte einen Schein auf den Tresen und gab mir ein Zeichen zu warten, während er noch einmal zu dem Kühlregal abdrehte.

»Geht’s vielleicht auch mal passend?«, knurrte Kurt und öffnete seine Registrierkasse. Ein altes Ding mit schweren Tasten wie bei einer Schreibmaschine. Keine Ahnung, wann ich so etwas das letzte Mal gesehen hatte.

Mein Blick wanderte von dem Ladeninhaber über die Scheibe, in deren Ausschnitt die Gruppe mit dem Langhaarigen und dem Taubenmädchen nicht mehr zu sehen war, zu meinem Vater, auf dessen Verhalten ich mir keinen Reim machen konnte.

»Haben Sie was verloren?«, wollte Kurt wissen, und das war auch mein erster Gedanke gewesen, denn Papa kniete vor der linken Ecke des Kühlregals. Allerdings tastete er nicht den Boden ab, sondern platzierte seine Schulter direkt unter dem Überhang der Auslage.

»Hey? Was soll denn das werden?« Kurts Stimme war nicht mehr müde, sondern nur noch nervös, nahezu hektisch.

Mein Vater stemmte scheinbar mühelos das Kühlregal nach oben und schob einen kleinen Holzkeil (diesen und andere nützliche Gegenstände trug er immer in den weiten Taschen seiner Arbeiterhosen bei sich) unter die Bodenkante, bevor er es wieder herabließ.

In der Zwischenzeit war Kurt hinter seinem Tresen hervorgekommen und stand mitten im Verkaufsraum.

»Was war das denn für eine Schei …?«, setzte er ärgerlich an, dann blieb er stehen. Seine gelb unterlaufenen Augen weiteten sich, denn jetzt hörte er es auch.

Die Stille. So ruhig. Eine Wohltat.

Die Kühltruhe lärmte nicht mehr. Die Flüssigkeit gluckerte nicht mehr durch die Leitungen.

»Himmel, wie haben Sie denn das geschafft?«, fragte Kurt meinen Vater, zum ersten Mal ohne unfreundlichen Unterton.

Der klopfte sich die Hände an der Hose ab.

»Das Ding stand schräg. Kleines Problem, große Wirkung.«

Papa griff sich das Wechselgeld und zwei Flaschen, ich mir den Rest.

Mit den Getränken und dem Eis verließen wir das Geschäft und mussten uns von Mama und Mark anhören, ob wir in ein Zeitloch gefallen waren oder weshalb das so lange gedauert hatte.

Ich ignorierte die dummen Sprüche meines Bruders, der spöttisch nach seinem Döner fragte, und ob wir die Pommes vergessen hätten. Er konnte mir die gute Laune nicht verderben. Ich war erfüllt von diesem lächerlich überzogenen, kindlichen Stolz, den ich für meinen Vater empfand, der mir wie ein Held vorkam, obwohl er doch nur eine verdammte Kühltruhe zum Schweigen gebracht hatte.

Wir verließen den Parkplatz, und noch bevor wir die Ausfahrt erreicht hatten, um auf die Landstraße in östlicher Richtung zu biegen, war mein Hochgefühl bereits wieder verflogen. Schlimmer noch, mir schnürte sich die Kehle zu. Ebenjener Körperteil, auf den der langhaarige Anführer zeigte, als wir an ihm und seiner am Straßenrand herumlümmelnden Clique vorbeifuhren.

Das Mädchen mit dem Taubenlachen zwinkerte mir zu und leckte sich die Lippen. Juri hingegen, der besitzergreifend den Arm um sie gelegt hatte, sah mir direkt und kalt in die Augen, deutete mit dem Flaschenhals des Bieres auf seine Kehle und machte eine aufschlitzende Bewegung.

2. Kapitel

Das Haus sah schlimmer aus, als ich es erwartet hatte. Natürlich hatte es jahrelang leer gestanden und musste in einem erbärmlichen Zustand gewesen sein, als es Papa nach der Wende wieder zufiel. Aber immerhin hatten wir ihn in den letzten vier Wochen kaum zu Gesicht bekommen, so oft war er raus nach Wendisch Rietz gefahren, um hier am Rande des Ausbaugebiets sein ehemaliges Elternhaus »herzurichten«, wie er es nannte. Dabei hatte er nach eigenen Angaben einen Container voll Sperrmüll aus dem kleinen Gebäude mit dem Spitzdach getragen, dessen auffälligstes Merkmal tatsächlich die bunten Fenster waren, die Kurt vorhin erwähnt hatte. Sie erinnerten an Butzenscheiben, wie man sie aus ländlichen Kirchen kennt, nur dass sie natürlich nicht das gesamte Fenster ausfüllten, sonst hätte man ja nicht durch sie hindurch in den verwilderten Garten sehen können. Sie nahmen bloß die untere Seite des Rahmens ein, und das auch nur in der oberen Etage zur Straßenseite hin.

»Sind die nicht schön?«, fragte uns Mama, als wir aus dem Wagen stiegen, doch ich fand sie eher gruselig. Nicht nur, weil es von weitem so aussah, als heulten sich die Augen unseres Hauses die Seele aus dem Leib, sondern weil ich mich fragte, weshalb zum Teufel niemand auf die Idee gekommen war, sie einzuschmeißen.

Auf unserem Hinweg, kurz bevor wir von der Landstraße hinter einem Bahnübergang nach links in den Wald scherten, waren wir an verlassenen Russenkasernen vorbeigekommen, bei denen keine einzige Scheibe mehr im Rahmen hing. Und bis hierher sollte sich die randalierende Dorfjugend nicht verirrt haben?

Schwer zu glauben, dass die Schilder am Straßenrand mit der Aufschrift »Sperrgebiet. Vorsicht Lebensgefahr!« von irgendjemandem noch ernst genommen wurden, zumal unser Haus außerhalb des Geländes der ehemaligen NVA-Truppenübungsplätze lag und derartige Warnhinweise von Menschen in meinem Alter eher als Einladung denn als Abschreckung verstanden wurden.

»Na, Jungs, was sagt ihr?«, fragte Vater stolz, als wir alle zusammen vor der kleinen Klinkertreppe standen, die uns in unser neues Zuhause führen sollte.

Es war die erste Woche der Sommerferien, die Nachmittagssonne senkte sich langsam über den See, ein kaum spürbarer Wind trocknete den Schweiß unter unseren T-Shirts, und wir sahen das lehmfarbene Steinhaus mit den zungenförmigen Schindeln auf dem Dach zum ersten Mal. Papa hatte uns nie mitgenommen.

»Erst wenn ich die Bruchbude in ein gemütliches Nest verwandelt habe«, hatte er gesagt, wann immer er spätabends, müde und mit krummem Rücken, aber glücklichem Gesichtsausdruck am Küchentisch saß und uns von den Fortschritten berichtete. Wie er die Fassade gekärchert, die Dielen der Veranda abgezogen oder die Ziegel von den Nadeln der hohen Kiefern befreit hatte, die sich über das Dach wölbten und die Rückseite verschatteten.

»Hab ich zu viel versprochen?«, fragte er uns.

Ich sah, wie Mark unabsichtlich nickte, doch zum Glück hatte unser Vater das nicht gesehen. Wohl aber Mama, der ihr Lächeln kurz aus den Augen glitt, nur für den Bruchteil einer Sekunde, bis sie sich wieder gefangen hatte und uns die Arbeit abnahm, Papa anzulügen.

»Es ist wunderschön, Vitus.«

»Kommt«, sagte er aufgeregt und machte eine Armbewegung, als wollte er uns ins Haus schaufeln. »Ihr müsst es von innen sehen.«

Und hier war es tatsächlich besser.

Ich hatte muffige Luft erwartet, Moder- oder Schimmelgeruch, aber Papa musste einen halben Baumarkt an weißer Farbe auf die Wände geschüttet haben. Es roch nach Chemie und Lösungsmitteln, und als er mit dem schwarzen Drehschalter die nackte Glühbirne im Flur anknipste, hatte ich die Sorge, schneeblind zu werden.

»Wow«, sagte Mark, ebenso erstaunt wie ich.

Wir liefen auf dunkel geölten Nussbaumdielen geradeaus ins Wohnzimmer, wo wir unser braunes Stoffsofa aus Berlin entdeckten und den Couchtisch mit den senffarbenen Kacheln, den es irgendwann einmal als kostenlose Zugabe gegeben haben musste, stand er doch in fast jedem Haushalt, den ich mal von innen sehen durfte.

»Jeder von euch hat ein eigenes Zimmer«, verkündete Papa, als hätte er uns das nicht schon mindestens einhundert Mal gesagt.

»Ich will nicht zu den Ossis.«

»Ja, aber denkt nur, dort hat jeder von euch ein eigenes Zimmer.«

»Meine Freunde sind alle in Berlin.«

»Ja, aber in Wendisch Rietz braucht ihr euch das Zimmer nicht länger zu teilen.«

»Wieso können wir nicht auf der Lilienthal bleiben?«

»Ich weiß, eine neue Schule ist blöd, aber denkt doch nur: Bald habt ihr euer eigenes Zimmer.«

Sein Generalargument war so sehr verbraucht, dass wir gar keine Lust hatten, uns die derart angepriesenen Räume im Obergeschoss anzusehen; natürlich taten wir Papa dennoch den Gefallen und folgten ihm die Treppe hoch, während Mama die Küche inspizierte.