8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

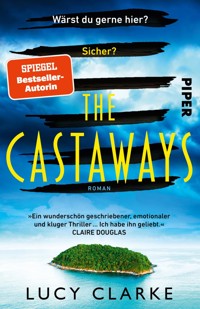

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Als Jacob sich von seiner Mutter Sarah verabschiedet, um zu einer Strandparty zu gehen, ist alles wie immer. Am nächsten Morgen ist nichts mehr, wie es war: Jacob ist verschwunden. Vor genau sieben Jahren verschwand auch Marley an diesem Strand, der Sohn von Sarahs bester Freundin Isla. Später wurde er tot geborgen. Verzweifelt sucht Sarah nach Spuren und stößt dabei auf viele Fragen: Wo war ihr Mann in der Nacht, als Jacob verschwand? Warum sind Jacobs Klamotten in Islas Haus? Und was verschweigt der Fischer, der damals Marleys Leiche fand? Stück für Stück setzt sich ein Bild der Ereignisse zusammen, das Sarah dazu zwingt, sich endlich einer Wahrheit zu stellen, vor der sie so viele Jahre lang die Augen verschlossen hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Übersetzung aus dem Englischen von Claudia Franz

ISBN 978-3-492-97597-1

Juni 2017

© Lucy Clarke 2017

Deutschsprachige Ausgabe:

© Piper Verlag GmbH, München 2017

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Bariskina und Anastasiia Gevko/Shutterstock

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Prolog

Salzwasser brennt in meiner Kehle, als ich prustend wieder auftauche. Ich strampele wild mit den Beinen, um zu dem Boot zu gelangen. Sein Rumpf ist ganz nah, groß wie ein Wal, massiv. Ich recke mich danach; meine bleichen Fingerspitzen berühren die Bootswand, finden aber keinen Halt. Im nächsten Moment gehe ich wieder unter, den Mund noch aufgerissen. Meerwasser schießt mir in die Nase.

Plötzlich packt mich eine Hand am Arm und zerrt mich hoch. Ich pralle mit den Kniescheiben an die Außenwand, als ich an Bord gezogen werde, ein Schwall Wasser ergießt sich ins Innere des Boots. Ich blinzele gegen Salzwasser und Tränen an und schaue in ein Gesicht, das halb unter einem Bart verschwindet. Dunkle Augen erwidern meinen Blick. Der Mann redet schnell, stellt Fragen, legt mir eine Decke um die Schultern.

Ich schweige. Unter dem rauen Stoff zittere ich am ganzen Leib.

Mein Blick fällt auf meine Füße. Sie pressen sich aneinander, weiß, blutleer, unfassbar bleich. Ein Stück weiter, in der Mitte des Boots, stapeln sich nasse, dunkle Käfige, in denen sich Hummer winden und mit Scheren und Schwänzen klappern.

»Was ist passiert?«, fragt der Mann immer wieder. Seine Stimme klingt so fern, als sei sie nur ein Echo in meinem Kopf.

Ich antworte nicht. Mein Blick ist starr auf die Hummer gerichtet. Sie sind nicht rot, wie man es von Bildern her kennt, sondern schwarz und glänzend, mit riesigen, weiß gefleckten Scheren. Können sie außerhalb des Wassers überhaupt atmen?, frage ich mich. Werden sie nicht ersticken, hier, direkt vor meinen Augen? Am liebsten würde ich sie ins Meer zurückwerfen und zuschauen, wie sie wieder abtauchen. Ihre Fühler zittern und beben, als wir ins flache Wasser tuckern.

Plötzlich heult in der Nähe ein Bootsmotor auf. Ich kann gerade noch rechtzeitig den Kopf heben, um etwas Orangefarbenes vorbeiflitzen zu sehen: das Rettungsboot. Jetzt entdecke ich auch die kleine Menschenmenge, die sich am Strand versammelt hat. Meine Finger bohren sich in die Decke, als mir klar wird, dass sie nach uns Ausschau halten.

Nach uns beiden.

Mein Körper zittert dermaßen, dass das Klappern meiner Zähne im Kopf widerhallt. Ich schaue auf meine Hände, schiebe sie unter die Oberschenkel. Alles ist jetzt anders, das weiß ich. Nichts wird mehr wie früher sein.

1. Sarah

Erster Tag, 6 Uhr 15

In der Ferne höre ich die Wellen an den Strand schwappen. Ich bleibe still liegen, die Augen geschlossen, spüre dennoch, wie das Licht der Morgendämmerung in die Hütte sickert und mich herauszulocken versucht. Ich bin aber noch nicht bereit für den neuen Tag. In meinem Magen macht sich ein merkwürdiges Gefühl breit.

Ich strecke die Hand aus und stelle fest, dass Nicks Bettseite leer ist. Das Laken ist kalt. Er ist in Bristol, fällt mir wieder ein. Heute Morgen hat er seine Präsentation. Als er gestern Abend aufbrach, drückte ich ihm ein Stück Geburtstagskuchen in die Hand. Zu dem Zeitpunkt lächelte Jacob noch, glücklich über die Geschenke zu seinem siebzehnten Geburtstag. Nick hat keine Ahnung, was später passiert ist.

Leise Panik steigt in mir auf: Wird Jacob ihm alles erzählen?

Plötzlich sitze ich kerzengerade im Bett. Wilde Gedanken schießen mir durch den Kopf. Die Vibration von Jacobs Schritten, als er durch die Hütte polterte, spüre ich noch genauso wie den Windzug der zuknallenden Tür, der seine Geburtstagskarten wie tote Vögel zu Boden trudeln ließ. Ich hob sie auf und stellte sie ordentlich wieder hin – bis ich zur letzten Karte kam, selbst gebastelt, mit einem Foto auf der Vorderseite. Als ich sie zwischen den Fingerspitzen hielt, stellte ich mir vor, was für ein gutes Gefühl es wäre, sie einfach zu zerreißen. Dann zwang ich mich, sie ins Regal zurückzustellen, und arrangierte die anderen Karten so, dass sie dahinter verschwand.

Ich lausche, ob ich Jacob atmen höre, vielleicht ein leises Schnarchen, aber außer dem Geräusch der Wellen vor der Tür herrscht absolute Ruhe. Mit einem Mal bin ich hellwach. Hatte ich ihn nachts überhaupt heimkommen hören? Es ist unmöglich, sich unbemerkt in die Strandhütte zu stehlen. Man muss die Tür aufreißen, weil der Holzrahmen von der Feuchtigkeit aufgequollen ist, und dann muss sich Jacob im Dunkeln um das Schlafsofa herumschleichen und die knarrende Leiter zum Hängeboden hochklettern. Dort hört man ihn unweigerlich über die Holzdielen zu seiner Matratze unter der Dachschräge rutschen.

Ich schlage die Decke zurück und stehe auf. Im Dämmerlicht suche ich den überschaubaren Raum unserer Hütte nach Spuren von meinem Sohn ab. Da sind keine Turnschuhe, die an der Tür weggekickt wurden, und auch kein achtlos aufs Sofa geworfener Pullover, keine benutzten Gläser oder Teller, die einfach in die Küche gestellt wurden, keine Krümel. Die Hütte ist so tadellos sauber, wie ich sie hinterlassen habe.

Den leichten Schmerz, der in meinem Kopf pocht, ignoriere ich. In drei Schritten habe ich die Hütte durchquert und steige ein Stück die Leiter hinauf. Im Raum über der Zwischendecke ist es dunkel. Ich habe das Bullaugenfenster zugehängt und Jacobs Bett gemacht, bevor ich schlafen gegangen bin. Normalerweise liegt hier der besondere Geruch eines Teenagers in der Luft, aber an diesem Morgen zeichnet sich nicht die Gestalt eines Siebzehnjährigen unter der Bettdecke ab.

Ich kneife die Augen zusammen und stoße einen leisen Fluch aus. Was hatte ich erwartet?

Mir ist schleierhaft, wie es dazu kommen konnte, ausgerechnet an seinem Geburtstag. Ich hätte mich nicht provozieren lassen dürfen. Ich bin zu weit gegangen. Wir beide sind es. Schlichten statt Fronten bilden, erklärt Nick mir ständig. Danke, Nick, darauf wäre ich nie gekommen.

Als Jacob klein war, fragte Nick mich immer, was unser Sohn braucht, wie man eine Schnittwunde am Knie versorgt, ob Jacob ein Schläfchen halten sollte, was er wohl essen möchte. In den letzten Jahren ist mir das Wissen darum, was mein Sohn braucht, allerdings abhandengekommen. Oft weiß ich nicht, worüber ich mit ihm reden soll, und stelle zu viele Fragen. Oder die falschen. Bei den seltenen Gelegenheiten, in denen Jacob vertrauensvoll das Gespräch mit mir sucht, fühle ich mich wie ein Wanderer in der Wüste, der eine Oase entdeckt, so sehr dürstet es mich nach seiner Nähe.

Als sich Jacob in der vergangenen Nacht umgedreht und mich angeschaut hat, wusste ich nicht, was ich sagen oder tun soll. Vielleicht ist siebzehn werden wie das Überschreiten einer Linie im Sand. Jacob hat den Schritt getan, obwohl ich noch nicht bereit dafür bin. Das könnte der Grund dafür sein, dass ich all diese Dinge gesagt habe. Vielleicht wollte ich mein Kind zurückhaben.

Als ich die Leiter wieder hinabsteige, spüre ich die Kopfschmerzen stärker. Jacob ist sicher bei seinen Freunden geblieben. Vermutlich wird er im Laufe des Vormittags hereingeschlurft kommen, noch schlechter gelaunt, weil er einen Kater hat. Und doch spüre ich, wie die Tentakel der Angst nach mir greifen.

Kaffee. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich pumpe Wasser in den Kessel, zünde die Flamme unter der Herdplatte an und lausche auf das Rauschen des Gases. Während ich darauf warte, dass das Wasser kocht, habe ich das unschöne Gefühl, mein zukünftiges Leben vor mir zu sehen: ein einsames Ich, das Kaffee für eine Person kocht. Unter meinen Achseln kribbelt Schweiß; die Angst löst mich von innen her auf.

Schnell schalte ich das batteriebetriebene Radio ein, das prompt losdröhnt. Jacob und ich fechten einen permanenten Kampf um das Programm aus. Er stellt es von Radio 4 auf seine Sender, wohl wissend, dass ich die Memory-Funktion immer noch nicht bedienen kann und meinen Lieblingssender manuell suchen muss. Heute gefallen mir der Lärm und die harten Gitarrenklänge komischerweise. Wenn ich den Sender so belasse, läuft seine Musik, wenn er zurückkommt.

Nachdem ich den Kaffee gekocht habe, wasche ich mir mit dem restlichen Wasser das Gesicht. In der Nähe der Hütte befinden sich auch sanitäre Anlagen, aber die Waschbecken sind meist mit Sand und Zahnpasta verschmiert. Unsere Nachbarn Diane und Neil haben neben ihrer Hütte einen Wassertank installiert und betreiben mit ihren Sonnenkollektoren einen Durchlauferhitzer, damit sie stets heißes Wasser aus dem Wasserhahn haben. Isla hält das für übertrieben – es sei ein weiteres Zeichen dafür, dass selbst die Hüttensiedlung gentrifiziert wird. Ich habe über ihren Kommentar gelacht und verkündet, dass ich eine solche Vorrichtung sofort auf Nicks To-do-Liste setzen werde.

Ich trockne mir das Gesicht ab und gehe zum Fenster, um die Rollos hochzuziehen. Bei dem überwältigenden Anblick von Meer, Himmel und Morgenlicht beruhigt sich mein Atem. Die frühe Sonne hängt tief am Horizont, über einem friedlichen gläsernen Meer.

Ich trete auf die Terrasse und atme die frische, salzige Luft ein. Ich liebe diese Tageszeit, bevor der Wind auffrischt und Schaumkronen auf die Wellen zaubert. Das Licht streift sanft übers Wasser, und der Sand liegt noch vollkommen unberührt da. Wenn Nick jetzt hier wäre, würde er noch schnell ins Meer springen, bevor er sich auf den Weg ins Büro machen würde. Stattdessen wacht er in diesem Moment in einem Hotelzimmer auf. Ich sehe es vor mir, wie er sich in einem fensterlosen Bad den Dreitagebart vom Wochenende abrasiert und sich dann mit einem dieser albernen Miniwasserkocher einen Instantkaffee zubereitet. Mitleid habe ich nicht mit ihm. Er blüht förmlich auf, wenn er unter Hochspannung seine Präsentation noch einmal durchgeht und sich vergewissert, dass er genau die richtige Mischung aus Humor, Professionalität und harten Fakten getroffen hat. Er wird das großartig machen, das weiß ich. Seine Agentur bemüht sich um die Print-Kampagne für ein Süßwarenunternehmen, das er seit Monaten umwirbt. Ich drücke ihm alle Daumen. Ich weiß, wie sehr er den Auftrag braucht.

Wie sehr wir ihn brauchen.

Von der Ecke der Terrasse schaue ich zu Islas Hütte hinüber. Sie steht direkt neben unserer, exakt eineinhalb Meter entfernt. In dem Sommer, in dem unsere Jungs sieben Jahre alt wurden, spannten Jacob und Marley Laken über den schattigen Weg zwischen den Hütten und bauten einen »Geheimen Sandtunnel«, wie sie es nannten. Da sie sonst immer am Wasser spielten oder auf der bewaldeten Steilküste am anderen Ende der Sandbank Höhlen bauten, waren Isla und ich erfreut, sie mal in unserer Nähe zu haben. Durch die Holzwände unserer Hütten hörten wir ihr leises Geplapper, als hätten wir Mäuse in den Dachsparren.

Im klaren Morgenlicht wird mir bewusst, wie heruntergekommen Islas Hütte wirkt. Die Sperrholzläden, die sie gestern überstürzt vor die Fenster geschraubt hat, lassen an eine Zwangsräumung denken. Auf der verwaisten Terrasse fehlen der geblümte Liegestuhl und der Grill, die normalerweise immer dort stehen. Einige Planken sind schon etwas morsch, die Rillen angeschimmelt. Der gelbe Anstrich der Hüttenwände blättert ab, was mich mit Wehmut erfüllt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie hell die Hütte in Islas erstem Sommer hier gestrahlt hat – Zitronensorbetgelb hat sie die Farbe genannt.

Mir schnürt sich die Kehle zu. Am Anfang war alles so frisch und leuchtend, so überwältigend. In dem Sommer, als wir uns kennenlernten, fragte mein Vater hoffnungsvoll: »Kann es sein, dass du einen Freund hast?«

Ich musste lachen. Die Begegnung mit Isla war tatsächlich fast so, als hätte ich mich verliebt. Jede freie Minute verbrachten wir miteinander, und abends riefen wir uns noch einmal an und lachten unentwegt, bis meine Gesichtsmuskeln schmerzten und mein Ohr vom Hörer ganz rot war. In meine Hausaufgabenhefte kritzelte ich ihren Namen. Außerdem fand ich immer einen Weg, das Gespräch auf sie zu lenken, um sie irgendwie um mich zu haben. Unsere Freundschaft hat sich entfaltet wie ein Schmetterling, der aus dem Kokon schlüpft – wir waren ein schönes, strahlendes, übermütiges Gespann.

Was ist nur aus diesen Mädchen geworden?

Eigentlich willst du mich gar nicht hierhaben, hat Isla letzte Nacht gezischt, bevor sie losgefahren ist, um ihren Flug zu bekommen.

Ich habe mich gefragt, ob ich mich am nächsten Morgen schuldig fühlen würde. Ob ich die Dinge bedauern würde, die ich ihr an den Kopf geworfen habe.

Ich straffe die Schultern. Nein.

Ich bin erleichtert, dass sie fort ist.

2. Isla

Es war nahezu perfekt.

Wir waren die besten Freundinnen.

Die Sommer haben wir zusammen auf einer Sandbank verbracht, in zwei Strandhütten direkt nebeneinander.

Wir sind im selben Jahr schwanger geworden und haben unsere Söhne im Abstand von nur drei Wochen zur Welt gebracht.

Unsere Jungs sind miteinander groß geworden, mit einem Strand als Spielplatz.

Damals hätte man es nicht für möglich gehalten, dass uns je etwas auseinanderbringen könnte.

Aber der Traum von Perfektion ist ein Drahtseilakt in immensen Höhen – und darunter lauert nichts als der Abgrund …

Sommer 1991

Ein starker Salzwassergeruch stieg aus dem Stapel schwarz angelaufener Hummerfallen, auf denen ein Schwarm Stare herumsprang und schwatzte, die irisierenden Federn glänzten im Sonnenlicht. Das Wasser schwappte an die Hafenkante. Sarah ging in die Hocke, tauchte den Zeigefinger ins Wasser und leckte ihn ab. Nach einem Moment der Konzentration sagte sie: »Feine Aromen von Maschinenöl, Fischabfällen und Schwanenkacke.«

Ich grinste. Sarah und ich kannten uns seit genau einer Stunde und fünfundvierzig Minuten, aber wir waren bereits Freundinnen. Sie hatte ein schönes Lachen, verschmitzt und erstaunlich laut. Trotzdem schien sie sich fast dafür entschuldigen zu wollen, denn sie schlug immer die Hand vor den Mund, als wolle sie es zurückhalten.

Eigentlich sollten wir uns in diesem Moment mit anderen Menschen in einem drückend heißen Saal aufhalten, um an einem Theaterworkshop teilzunehmen. Ich hatte es den Reiki-Klienten meiner Mutter zu verdanken, dass ich eine ganze Woche meiner Sommerferien damit vergeudete, und Sarah hatte sich angemeldet, weil ihr das sinnvoller vorgekommen war, als zu Hause herumzuhängen. In der ersten Pause hatten wir auf der sonnenwarmen Treppe vor dem Gebäude gesessen, mehrere Dosen Cherry-Coke getrunken und beschlossen, nicht mehr hineinzugehen.

Sarah legte die Hand aufs Geländer. Ihre abgekauten Fingernägel waren rosa lackiert, aber der Lack splitterte an den Rändern bereits ab. Sie schaute übers Wasser hinweg auf den goldfarbenen Strand. »Was ist das dahinten?«

»Die Sandbank von Longstone.« Sie lag zwischen einem natürlichen Hafen und dem offenen Meer. »Bist du noch nie dort gewesen?«

Sie schüttelte den Kopf. »Wir sind erst vor einem Monat hierhergezogen. Ist das eine Insel?«

»So etwas Ähnliches.« Die Sandbank war keinen Kilometer lang und durch einen Kanal mit starker Strömung vom Kai getrennt. Auf ihrem Rücken lagen etliche grell gestrichene Holzhütten. Mir kam es immer so vor, als wollte die Sandbank dem Festland unbedingt entfliehen – was ihr auch fast gelungen wäre, wenn sie nicht mit dem anderen Ende an der bewaldeten Steilküste festhängen würde.

»Wie kommt man denn dorthin?«

»Mit dem Boot.« Ich wies zu der Fähre hinüber, die mit ihren orangefarbenen Fendern durch das Hafenbecken tuckerte. Der Motor dröhnte auf, als sie gegen die Gezeitenströmung Kurs auf den Kai nahm. Wir sahen zu, wie sich der rundgesichtige Kapitän über die Reling beugte und ein Tau um einen dicken Holzpoller warf.

»Hast du Lust?«, fragte ich.

Sarahs grüne Augen glitzerten, als sie mich anschaute. »Ja.«

Nachdem wir an Bord des Holzboots gegangen waren und dem Kapitän unsere Fünfzigpencestücke gegeben hatten, begaben wir uns zur Bank im Heck. Wir knieten uns auf die Sitzfläche, legten die verschränkten Arme auf die Reling, stützten das Kinn darauf und schauten in die Kielwelle, die das Boot beim Ablegen hinter sich herzog.

Ich sah zu Sarah hinüber. Die Sonne schien auf ihr glattes Gesicht mit den fein geschwungenen Lippen. »Wer hätte gedacht, dass der Theaterworkshop so viel Spaß macht?«

Die Überfahrt dauerte nur wenige Minuten. Wir kletterten aus dem Boot und gingen über den klapprigen Bohlensteg. Als wir den Strand erreichten, huschte Sarahs Blick über die Hütten. »Das sind ja echte kleine Häuser«, rief sie. »Schau doch mal! Sie haben eine richtige Küche – und Betten!«

»Im Sommer kann man dort schlafen«, erklärte ich und zeigte auf eine Hütte, in der man eine Holzleiter erkennen konnte, die auf einen Hängeboden hinaufführte. »Stell dir mal vor, wie es wäre, morgens dort oben unter dem Dach aufzuwachen.«

Ein fernes, rhythmisches Rauschen auf der anderen Seite der Sandbank verriet das Meer. Wir verließen den Hafen, gingen zwischen zwei Hütten hindurch und stiegen über ein Paar Ruder und ein schlaffes Schlauchboot. Die Brise wurde stärker und blies uns die salzige Luft ins Gesicht. Schaumkronen tanzten auf den Wellen, bevor diese sich am Strand brachen. In regelmäßigen Abständen zogen sich Felsenbuhnen ins Meer hinaus und bildeten kleine Buchten.

Wir nahmen die Sandalen in die Hand und hakten uns ein, als wir durch den dicken, warmen Sand stapften. Sarah war einen Kopf kleiner als ich, aber sie machte große Schritte, und so fielen wir mühelos in den Gleichschritt. Überall war Bewegung: Zwei junge Mädchen mit Rettungswesten zogen ein Kajak zum Meer; eine ältere Frau stand im flachen Wasser und warf für einen unbändigen, muskulösen Hund einen Stock; ein Mann mit Panamahut kämpfte mit einem Windschutz, einen Stein als Hammer in der Hand; eine Familie picknickte an einem Campingtisch, die nackten Füße im Sand vergraben, die Servietten mit einem großen Kieselstein beschwert. Vor der nächsten Hütte lungerte eine Gruppe von pubertierenden Jungen herum, die nackten Oberkörper braun gebrannt; zwei Gitarren lehnten an den Liegestühlen.Ich stieß Sarah in die Rippen, und sie lächelte.

Erstaunlich viele Strandhütten waren verschlossen, die Läden zugeklappt. Ich fragte mich, wo die Besitzer wohl sein mochten – und was sie Besseres zu tun haben konnten, als hier zu sein. Sie sahen merkwürdig aus, diese verriegelten Hütten: geheimnisvolle Schatten in der strahlenden Mittagssonne.

Nach einer Weile verjüngte sich die Sandbank und ging in eine zerklüftete Steilküste über, wo es statt der Hütten nur noch Sandsteinkliffs gab. Wir kletterten über eine Felsenbuhne, die eine verlassene Bucht von der nächsten trennte, und gingen weiter am Wasser entlang. Um die dunklen Seegrashaufen auf dem Sand machten wir einen Bogen.

Irgendwann blieb Sarah stehen und schaute mich an. »Wollen wir schwimmen?«

Ich sah mich um. Die Bucht war leer, das Meer verlockend blau. Mit einem Grinsen entledigte ich mich meines T-Shirts und der abgeschnittenen Jeans, bis ich in Unterwäsche dastand.

Nachdem auch Sarah aus ihrem Kleid herausgeschlüpft war, nahm sie meine Hand, und wir liefen gemeinsam ins Wasser.

Als das eiskalte Meer meine Knöchel umfing, blieb mir die Luft weg. Sarah quiekte, als eine schäumende Welle über unsere Beine schwappte. In die nächste Welle tauchte ich hinein, unwillkürlich aufschreiend. Ich glitt unter der Wasseroberfläche weiter und ließ den Rest der Welt hinter mir. Im grimmigen Ansturm des Meers, dem beißenden Salzwasser, erwachte meine Haut zum Leben.

Als ich keinen Sauerstoff mehr in der Lunge hatte, durchbrach ich die Oberfläche, das Haar an den Kopf geklatscht. Das Meer rollte und atmete um mich herum.

Sarah hatte den Kopf in den Nacken gelegt und lachte.

Wir überließen uns den Launen des Meers, das uns hochhob und mit jeder Welle wieder zurückwarf.

»Los, wir reiten auf der Welle dort«, sagte ich und paddelte zu dem kleinen Wellenkamm, um mich forttragen zu lassen, aber ich war nicht schnell genug, und das Wasser war schon wieder weggesackt. Ich schwamm auf der Stelle, um auf die nächste Welle zu warten. Als sie kam, strampelten wir mit den Beinen und streckten die Arme aus. Tatsächlich trug sie uns mit sich, und Sarah juchzte vor Begeisterung. Als sich die Welle in einem Wirbel aus Schaum brach, wurden wir wie Stoffpuppen herumgeschleudert und wussten nicht mehr, wo oben und unten war. Ich rollte über den Meeresboden, von meiner Unterwäsche kaum geschützt, bis wir schließlich prustend und lachend wieder auftauchten. Wir wateten aus dem Wasser und gingen zum Strand hinauf.

Ein älterer Junge mit dichtem dunklem Haar, den ich zuvor nicht bemerkt hatte, angelte an der Steilküste am Ende der Bucht. Er musterte uns mit einem gleichermaßen ernsten wie neugierigen Blick. Ich sah zu Sarah hinüber und bemerkte, dass sie den Blick genauso ernst erwiderte.

Ich fröstelte. Da wir keine Handtücher hatten, reckten wir die Arme in die Sonne, wie es meine Mutter in ihren Yogakursen tat.

Aus der Entfernung wirkten die Strandhütten wie farbenfrohe Spielzeughäuschen, die von sonnendurchfluteten Ferien kündeten. Aufgeputscht vom Adrenalin und dem Beginn einer neuen Freundschaft, erklärte ich: »Eines Tages kaufe ich mir so eine Hütte. Dort werde ich mich mit Büchern und Kerzen und Brettspielen und Musik umgeben – und sie den ganzen Sommer nicht mehr verlassen.«

»Außer, um zu meiner Strandhütte hinüberzugehen«, fügte Sarah hinzu. »Denn ich werde die daneben kaufen.«

Ein Kleimädchentraum war das, sonst nichts. Zwei Strandhütten nebeneinander, lange Sommer auf einer Sandbank.

Keine von uns beiden konnte wissen, dass unser leichthin ausgesprochener Traum in Erfüllung gehen sollte – und was der Preis dafür war.

3. Sarah

Erster Tag, 12 Uhr

Ich warte bis mittags, bevor ich Jacob anrufe. So gebe ich ihm genug Zeit, die schlimmsten Folgen seines Rauschs auszuschlafen und sich noch eine Weile in dem Bewusstsein zu sonnen, mir durch sein nächtliches Wegbleiben eins ausgewischt zu haben. Als ich zu meinem Handy greife, sehe ich, dass Isla in der Nacht angerufen hat. Eine Nachricht hat sie nicht hinterlassen. Kurz frage ich mich, ob sie sich vielleicht entschuldigen wollte.

Ich suche Jacobs Nummer, drücke auf Verbinden und trommele mit den Fingern auf die Arbeitsplatte, während ich das Handy ans Ohr halte.

Seltsamerweise ertönt kein Klingelton, sondern nur eine automatische Ansage, die mich davon in Kenntnis setzt, dass keine Verbindung hergestellt werden kann – ich möge es später noch einmal versuchen.

Jacob würde sein Handy niemals ausschalten. Es ist für ihn wie ein zusätzliches Körperteil, das er mit einer Selbstverständlichkeit benutzt, die mir völlig fehlt. Er hält es in den Himmel und nennt im nächsten Moment die Namen der Sternbilder, oder er schaltet mit einem Wischen die Stereoanlage des Autos ein. Dass er keinen Empfang hat, ist auch unwahrscheinlich, auf der Sandbank gibt es keine Funklöcher. Natürlich könnte sein Akku leer sein, aber eigentlich lädt Jacob sein Handy regelmäßig auf, seit Nick an unserer Solaranlage eine entsprechende Vorrichtung angebracht hat.

Ich frage mich, was ich nun tun soll. Die Idee, in der Hütte zu schmoren und auf seine Rückkehr zu warten, gefällt mir gar nicht. Ständig geht mir unsere Auseinandersetzung im Kopf herum, dieser grimmige Blick aus seinen dunklen Augen. Als er sich seinen Rucksack geschnappt und die Tür hinter sich zugeknallt hat, haben die Fensterscheiben in den Rahmen geklirrt. Ich bin zum Fenster gegangen und habe die Fingerspitzen ans kalte Glas gedrückt. Abgesehen von der Laterne eines Nachtanglers, der seine Ausrüstung auspackte, und dem Licht von Neils Boot, das aufs Meer hinausfuhr, war der Strand in Dunkelheit gehüllt. Ich sah Jacob wie einen Fremden in der Nacht verschwinden.

Was ist nur aus dem Baby geworden, das in meinen Armen lag, die neugierigen braunen Augen auf mich gerichtet? Dem Baby, das die Stupsnase krauste, wenn ich es zum Lachen brachte? Damals ist alles so viel einfacher gewesen. Man konnte nicht so viele Fehler machen.

Wieder greife ich zu meinem Handy und lasse es zwischen meinen Händen hin- und herwandern. Eigentlich möchte ich Nick anrufen und ihm berichten, was los ist. Aber er wird noch in der Präsentation sein. Und wenn ich ihm erzähle, dass Jacob nicht nach Hause gekommen ist, wird er nach den Gründen fragen.

Nein, damit muss ich allein fertigwerden.

Ich stecke das Handy in die Tasche und verlasse die Hütte.

Lukes Strandhütte liegt auf der Hafenseite der Sandbank, in der Nähe des Holzstegs, an dem die Fähre anlegt. Seine Eltern kenne ich schon seit vielen Jahren, ein reizendes Ehepaar. Beide sind Allgemeinmediziner und schuften rund um die Uhr. Luke ist der jüngste von vier Brüdern, und da sich die Erziehungsambitionen seiner Eltern mittlerweile verflüchtigt zu haben scheinen, verbringt Luke den Großteil des Sommers allein in der Hütte.

Von einem Hüttendach wirbelt eine glänzende Wolke von Staren auf, als ich vorbeigehe; ihre Flügel zaubern Muster ins Sonnenlicht.

Kurz vor Lukes Hütte schiebe ich die Sonnenbrille auf die Nase, und als ich mein Haar zurückstreichen will, fällt mir erst wieder ein, dass ich es kürzlich auf Schulterhöhe habe abschneiden lassen. Die Stelle, an der es bisher auf den Rücken fiel, fühlt sich merkwürdig nackt und ungeschützt an. Nick betont immer wieder, dass ihm die neue Frisur gefällt, aber ich befürchte, der blonde Bob sieht zu streng aus und lässt meine Züge schärfer hervortreten.

Luke sitzt in Boardshorts auf der Terrasse, gegenüber von einem Mädchen in einem schwarzen Bikini, die Haut glatt und braun gebrannt. Als ich an ihnen vorbei in die dämmrige Hütte schaue, sehe ich etliche junge Leute auf den Sofas herumlümmeln. Ich habe nicht die Absicht, Jacob bloßzustellen, indem ich ihm eine Standpauke halte – ich möchte ihn einfach nur sehen und mich davon überzeugen, dass es ihm gut geht.

»Luke!« Ich lächele und hebe die Hand.

Er setzt sich auf und blinzelt. »Ja?« Mit seinem dicken sandfarbenen Haar und dem offenen Lächeln hat er sich mittlerweile zu einem attraktiven jungen Mann entwickelt.

»Gute Party?«

»Ja.« Er erhebt sich langsam und tritt von der Terrasse herab. Eine Hand auf die verwitterte Picknickbank gelegt, steht er blinzelnd im Sand. Ich bilde mir nicht ein, dass er gekommen ist, um mich zu begrüßen. Er möchte nur nicht, dass ich die Hütte betrete. Dies ist kein Terrain für Mütter.

Aus der Nähe sieht man, dass er verkatert ist. Er hat diesen verhangenen Blick und wirkt ziemlich träge, als sei alles ein wenig zu grell und zu hektisch für ihn. Seine Haare stehen an einer Seite ab, und seine Augen sind gerötet. Der Geruch nach Alkohol dringt ihm aus allen Poren. »Ist Jacob noch hier?«

»Jacob?«, fragt er überrascht.

»Ist er nicht letzte Nacht hiergeblieben?«

»Nein.« Luke schaut in die Hütte, und ich folge seinem Blick. Zwischen all den Jugendlichen sieht man leere Bierdosen, Schnapsflaschen und Zigarettenkippen herumliegen. Außerdem entdecke ich eine Plastikflasche mit abgeschnittenem Flaschenhals, Alufolie um eine Seite gewickelt. Dreimal darf man raten, was sie damit getan haben.

Ich bemühe mich um einen lockeren Tonfall. »Ist er denn zur Party gekommen?«

»Klar. Es war ja seine Party.«

Jacob hatte seine Geburtstage nie wirklich feiern wollen, daher war ich begeistert, als er dieses Jahr verkündete, an seinem Geburtstag zu Luke zu gehen. Ich bot ihm an, Bier zu spendieren und ein paar Hamburger, falls sie später Hunger bekommen sollten, aber er erklärte nur, dass schon alles organisiert sei. Misch dich nicht ein, sollte das heißen.

Entgegen meiner Absicht frage ich: »Wann ist er denn gegangen?«

Luke massiert sich mit dem Handballen die Schläfe. »Keine Ahnung. Gegen elf vielleicht?«

Früh also – vor allem dafür, dass es seine eigene Party war.

»Er hat gesagt, er kommt später noch mal zurück.«

Plötzlich begreife ich. Mit einem unbekümmerten Lächeln sage ich: »Dann sollte ich vielleicht bei Caz nach ihm suchen, was?«

Einer der jungen Männer in der Hütte ruft grinsend: »Vielleicht haben sie sich ja wieder vertragen!«

Luke wirft ihm einen finsteren Blick zu.

Am liebsten würde ich nachhaken. Stattdessen sage ich: »Ciao, Luke.«

Ciao? Ich sage sonst nie Ciao.

Als ich gehe, fühle ich mich wie eine Idiotin. Natürlich wird Jacob bei Caz sein! Ihr Vater Robert ist sicher nicht zu Hause.

Soweit ich es beurteilen kann, sind Jacob und Caz seit Beginn des Sommers ein Paar. Caz kenne ich, seit sie ein kleines Mädchen war. Sie war immer schon hübsch – zierlich, blond und mit intensiven grünen Augen –, aber nun ist sie zu einer selbstbewussten, schönen jungen Frau herangewachsen. In ihrem Blick liegt allerdings etwas Wissendes, das mir nicht behagt. Früher im Sommer habe ich die beiden mal zusammen am Strand beobachtet. Sie lagen auf einer Decke und hörten laute Musik. Irgendwann fing Caz an zu singen, und zu meiner Überraschung stimmte Jacob mit ein. Sie sangen immer lauter, bis sie fast schrien, wippten dazu mit den Köpfen und lachten, die Sonne im Gesicht. Schließlich sprang Caz auf, funktionierte die Decke zur Bühne um und tanzte und sang. Jacob holte sein Handy heraus und fotografierte, während Caz posierte, eine Hand an der Hüfte, lachend, schmollend. Angesichts dieser Szene bekam ich es plötzlich mit der Angst zu tun: Tu meinem Sohn nicht weh.

Beim Gehen höre ich eines der Mädchen in Lukes Hütte sagen: »Caz war voll schlecht drauf.«

Ich gehe etwas langsamer und bekomme mit, wie jemand hinzufügt: »Er hätte sie nicht gleich nach Hause bringen müssen. Sie hat sich nur ein bisschen amüsiert.«

Ich spitze die Ohren, um mehr zu erfahren, aber das Gespräch versiegt. Musste Jacob ihr helfen, zu ihrer Hütte zurückzukommen? War sie so betrunken, dass er sie nicht bei Luke lassen wollte? Mir gefällt die Vorstellung, dass mein Sohn Verantwortungsbewusstsein hat.

Caz’ Hütte liegt am anderen Ende der Sandbank, in der Nähe der Steilküste. Der Weg dorthin dauert eigentlich nur fünfzehn Minuten, aber im Sommer hat man das Gefühl, dass man keine zehn Schritte tun kann, ohne dass ein Hüttenbesitzer einen Gruß ruft oder man auf einen Drink eingeladen wird. Als ich an unserer Hütte vorbeikomme, stecke ich schnell den Kopf hinein, um mich zu vergewissern, dass Jacob nicht mittlerweile zurückgekehrt ist. Es ist keine große Überraschung, dass sie immer noch verwaist ist.

Als ich weitergehen möchte, sehe ich Diane von nebenan auf ihrer Terrasse stehen. Trotz der Hitze hat sie den Reißverschluss ihrer marineblauen Fleecejacke bis zum Kinn hochgezogen. Die Hände in die Hüften gestützt, schaut sie auf die Bucht, wo ihr Mann Neil das Boot ins Wasser schiebt.

»Neil fährt zum Angeln raus?«, frage ich.

Sie wirft mir einen langen Blick zu. »Das Boot hat eine Delle. Er schaut nach, wie groß der Schaden ist.«

»Oje, wie ist das denn passiert?«

»Keine Ahnung.«

Neil wird fuchsteufelswild sein. Das Boot ist sein ganzer Stolz. Er verbringt mehr Zeit damit, daran herumzubasteln, als mit dem Angeln selbst.

Diane und Neil besitzen die Nachbarhütte nun schon seit zehn Jahren, aber leider sind wir nie richtig warm mit ihnen geworden. Nick und Neil trinken beim Grillen gelegentlich ein Bierchen zusammen, während ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, bis spät in die Nacht mit Diane auf der Terrasse zu sitzen und eine Flasche Wein zu trinken. Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, worüber wir uns unterhalten sollten.

»Du hast heute Morgen nicht zufällig Jacob gesehen?«, frage ich.

Diane wirft mir einen Seitenblick zu. »Jacob? Warum? Stimmt was nicht?«

»Er ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen.« Ich winke ab, als sei das nicht so dramatisch.

Der prüfende Blick, mit dem sie mich mustert, wirkt irgendwie merkwürdig. »Nein, ich habe ihn nicht gesehen.«

»Vielleicht hat er ja eine Freundin.«

Ihr Blick ruht immer noch auf mir. »Das kann man nur hoffen.«

Das ist eine sonderbare Bemerkung. Obwohl – für Diane vielleicht nicht, denke ich beim Weitergehen. Wenn Diane eine meiner Freundinnen mit Kindern im Teenageralter wäre, würde ich die Situation vielleicht bereits in eine Anekdote gießen: Jacob ist an seinem Geburtstag die ganze Nacht weggeblieben. Er hat es auch nicht für nötig gehalten, eine SMS zu schicken oder an sein Handy zu gehen – nichts! Ich war total in Panik. Irgendwann habe ich ihn dann entdeckt – bei seiner Freundin, wie sollte es anders sein! Ich sehe förmlich vor mir, wie die anderen Mütter mit den Augen rollen. Teenager!

Wenn ich mich mit meinen Freundinnen austausche, versuche ich immer, die richtige Balance zwischen Klagen und Stolz auf die gelegentlichen Höhepunkte des Elterndaseins zu wahren: Gestern hat Jacob für uns alle gekocht. Spaghetti bolognese. Ohne dass man ihn darum hätte bitten müssen. Ich wollte ihn schon fragen, was er ausgefressen hat.

Allerdings werde ich den Teufel tun, alles zu erzählen. So wissen zum Beispiel nur Nick und ich, dass uns Jacobs Klassenlehrer der Oberstufe mitten im Schuljahr zu sich bestellt hat, um über Jacobs Leistungen zu reden. Meine Hände zitterten, als ich sein Büro verließ. »Er schwänzt? Wo ist er denn immer? Denkst du, es stimmt irgendetwas nicht?«

Nick hat mir den Arm um die Schultern gelegt, wie er es früher immer getan hat, und mit einem Grinsen gesagt: »Ich kann mich erinnern, dass Isla und du einfach nicht mehr zum Theaterworkshop gegangen seid.«

»Das war doch etwas anderes. Das hatte nichts mit der Schule zu tun.«

Nick grinste nur noch breiter.

Meine Freunde wissen auch nicht, wieso sich Jacob im Frühjahr zwei Zehen gebrochen hat. Das war nämlich nicht beim Skaten passiert. Er hat gegen die Fußleiste in unserem Flur getreten, nachdem ich ihm erklärt hatte, dass er zu jung sei, um mit seinen Freunden zum Musikfestival in Glastonbury zu fahren.

Kurz vor Caz’ Hütte sehe ich aus dem Augenwinkel Isaac auf mich zukommen, den Blick auf mich gerichtet. Ich schaue zu Boden und tue so, als würde ich ihn nicht bemerken.

»Sarah!«, ruft er.

Ich zucke zusammen, als ich meinen Namen höre, drehe mich aber nicht um.

Dann seine Schritte im Sand. Die Sonne knallt mir ins Gesicht, als ich weitergehe.

»Sarah! Warte!«, ruft er, als er mich fast eingeholt hat.

Wohl oder übel drehe ich mich um. »Oh, Isaac! Ich war in Gedanken ganz woanders!« Ohne langsamer zu gehen, sage ich: »Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich bin mit Jacob verabredet und komme ohnehin schon zu spät!«

Das ist zwar gelogen, bringt ihn aber zum Verstummen. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Isaac zögert. Er wirkt ängstlich, seine Gesten fahrig. Schließlich senkt er den Kopf und lässt mich ziehen.

Caz’ und Roberts Hütte, die in einem frischen Himmelblau gestrichen ist, steht leicht erhöht über denen der Nachbarn. Ich lasse den Blick über den Hafen schweifen, um zu sehen, ob Roberts Boot irgendwo liegt – ein großes graues Festrumpfschlauchboot mit überdimensioniertem Motor (der förmlich Penisverlängerung schreit). Da es nirgendwo vertäut ist, hält er sich vermutlich nicht auf der Sandbank auf.

Als ich die Holztreppe zur Terrasse hochsteige, rufe ich, weil ich Caz und Jacob nicht in einer intimen Situation überraschen möchte. Dann sehe ich allerdings durch die Hüttentür, dass sich Caz auf dem Sofa zusammengerollt und die Augen geschlossen hat. Ihre Haut ist tiefbraun, und ihr Haar, das von der Sonne zu einem Weißblond gebleicht wurde, ist wild und zerzaust. Ich suche nach Anzeichen für die Anwesenheit meines Sohns. Möglicherweise ist er ja schon fort, um einen Freund zu besuchen oder auf der Steilküste spazieren zu gehen. Als ich mich abwenden will, öffnet Caz plötzlich die Augen. Erschrocken setzt sie sich auf und reißt sich den Kopfhörer vom Kopf. Ihre Wange ist an der Stelle, auf der sie gelegen hat, gerötet. Ihre Augen sind glasig.

»Entschuldigung. Ich bin nur gekommen, um zu schauen, ob …«

»Ich wollte gerade … los.«

»Los?«

»Mich mit einem Freund treffen.« Caz hebt die Hand und fährt sich durchs Haar.

Ich bleibe in der Tür stehen und mache keine Anstalten zu gehen.

»Einen Moment habe ich aber noch.«

Ich trete in die Hütte und setze mich auf das Sofa ihr gegenüber. Mein Blick schweift über die cremefarbene Nut-und-Feder-Täfelung, die teuren, dunkelblau gestreiften Rollos, das alte Barometer über der Spüle. Caz’ Mutter hat die Hütte eingerichtet, bevor sie Robert verlassen hat, um nach Spanien zu ziehen, zum Verwalter ihrer Ferienwohnung. Seit ihrem Weggang bin ich nicht mehr hier gewesen, aber jetzt fällt mir wieder ein, was für einen heiteren Anblick der Hafen an einem stillen Tag bietet. Nur Segelboote und Seevögel sprenkeln das Wasser, und in der Ferne sieht man den Fischereihafen. Bei Sonnenuntergang spaziere ich gerne auf der Hafenseite über die Sandbank, auch wenn ich vor allem die Meerseite liebe. Sie ist wilder, stärker den Naturgewalten ausgesetzt.

»Etwas zu trinken?«, fragt Caz halbherzig.

»Nein danke. Ich kam zufällig vorbei und wollte kurz mit Jacob reden. Aber er ist offenbar nicht da.«

»Nein.«

»Er war doch heute Nacht hier, oder?«

Sie schüttelt den Kopf. »Nein.«

Das Wort ist klar und deutlich. Es fällt wie ein Kieselstein in meine Brust und erzeugt Wellenkreise der Angst. Wo war er denn dann?

Ich mustere Caz und frage mich, ob sie die Wahrheit sagt. Sie hockt auf der Sofakante, als würde sie im nächsten Moment aufspringen und davonlaufen. Vielleicht denkt sie, ich bin verärgert, wenn sie zugibt, dass Jacob die Nacht hier verbracht hat. Sie greift sich ans linke Ohrläppchen und spielt mit dem silbernen Ohrring in Form eines Seepferdchens. Immer wieder lässt sie ihn durch die Finger gleiten wie die Perlen eines Rosenkranzes. Schließlich nimmt sie ihn heraus. Nachdem sie auch den zweiten herausgenommen hat, legt sie die Ohrringe auf die Coast-Magazine, die ordentlich auf dem rustikalen Sofatisch zwischen uns aufgestapelt liegen.

Ich verspüre ein starkes Verlangen, nach den Ohrringen zu greifen und das schwere warme Silber in meinen Händen zu halten. Den Blick weiterhin auf Caz gerichtet, frage ich: »Weißt du, wo er ist?«

»Nein. Nein, keine Ahnung.«

»Aber auf der Party gestern Abend hast du ihn gesehen, oder?«

»Ja, kurz.«

»Man hat mir gesagt, dass ihr zusammen weggegangen seid.«

Caz’ Hals verfärbt sich rot. »Oh. Ja, das stimmt. Wir sind zusammen zurückgegangen.«

»Aber Jacob ist nicht hiergeblieben?«

»Nein«, sagt sie knapp.

»Wo hat er denn dann geschlafen?«

Ihr Seufzer klingt genervt. »Hören Sie, wir sind zusammen am Strand entlanggegangen. An den Felsen in der Nähe Ihrer Hütte sind wir stehen geblieben und haben uns ein bisschen unterhalten. Dann bin ich hierhergegangen. Das war’s.«

»Wollte er zur Party zurück?«

»Vielleicht. Keine Ahnung.«

Ich muss an die Unterhaltung denken, die ich in Lukes Hütte mitbekommen habe – Caz war voll schlecht drauf, Jacob musste sie wegbringen. »Habt ihr euch gestritten?« Ich stelle mir vor, wie Caz vor einem anderen Jungen steht und durch ihre langen Wimpern zu ihm aufschaut, während Jacob auf der anderen Seite des Raums auf sie wartet.

Mir ist sofort klar, dass ich eine Grenze überschritten habe, denn Caz reckt das Kinn vor und funkelt mich an. »Jacob war nicht gerade blendender Laune. Das dürften Sie selbst am besten wissen.«

Caz’ Worte enthalten eine unüberhörbare Anklage. Meine Wangen fangen an zu glühen, als ich mich frage, was genau Jacob ihr erzählt haben mag.

Nach dem bissigen Kommentar beruhigt sich Caz wieder. Irgendwie scheint diese Bemerkung sie über mich zu erheben, obwohl mir gar nicht klar war, dass wir miteinander konkurrieren. Sie steht auf und trägt ein leeres Glas vom Sofatisch zur Spüle. »Sollte ich Jacob sehen, werde ich ihm natürlich sagen, dass Sie nach ihm suchen.«

Ich will ebenfalls aufstehen, da fällt mein Blick wieder auf die silbernen Seepferdchen.

Als Caz sich Wasser einschenkt, erhebe ich mich schnell, und im nächsten Moment streichen meine Finger über die Ohrringe. Ich sage mir, dass ich sie einfach nur anschauen möchte. Die Details bewundern. Sie nur mal anfassen. Aber ehe ich michs versehe, haben sich meine Finger schon darum geschlossen.

Ich spüre die Energie, die meine Brust erfüllt, fühle die Hitze durch meinen Körper rauschen.

Caz schaut mich an.

Ich fange ihren Blick auf und lächele. Dann verlasse ich mit klopfendem Herzen die Hütte.

4. Isla

Meine Gedanken schweifen zu den Ereignissen dieses Sommers zurück. Ich drehe sie hin und her, als seien es Steine, die ich arrangieren möchte. Ich muss begreifen, warum ich hier bin. Wie das alles geschehen konnte. An welchem Punkt es zwischen Sarah und mir abwärtsging.

Eine abendliche Laufrunde, von Mücken umschwärmt; eine Flasche Wein, die in der falschen Strandhütte getrunken wurde; ein beißender Kommentar auf Sarahs Terrasse; ein von der Wand abgehängtes Foto. Waren das Momente, die zu der verfahrenen Situation beigetragen haben?

Die Dinge haben sich nicht erst in diesem Sommer so entwickelt. Erste Anzeichen waren schon vor Jahren zu erkennen. Meine Erinnerung irrt noch weiter zurück, durch tiefen Sand unter wolkenreichen, von salziger Luft durchtränkten Himmeln, und bleibt an einem Boot hängen, das ans Ufer zurückkehrt, einen Jungen an Bord, nicht zwei.

Das ist er, der Moment.

Vielleicht war die Sache unvermeidlich. Wie soll alles wieder gut werden und eine Freundschaft fortbestehen, wenn so etwas geschehen ist?

Und doch gab es Zeiten, in denen Sarah alles für mich war. Meine einzige Familie. In jenen Zeiten hätte ich gedacht, dass uns nichts je auseinanderbringen könnte.

Sommer 1997

Meine Knie pressten sich an das Metallgestell des Krankenhausbettes meiner Mutter, als ich ihre Hände in den meinen hielt. Ich hatte entsetzliche Angst: Angst vor dem Geruch der Vergänglichkeit in der schweren, stillen Luft; Angst vor der Schwerelosigkeit dieser zerbrechlichen knochigen Finger, die einst, mit Silberringen geschmückt, so lebendig gestikuliert hatten; Angst vor den papierdünnen Augenlidern, die sich seit zwei Tagen nicht mehr geöffnet hatten; Angst vor dem wässrig rauen Klang des Atems, der den Körper meiner Mutter umspülte wie das Meer die Felsen. Ich wollte die Hände zurückziehen und auf meine Ohren pressen. Ich wollte fortlaufen. Ich wollte überall sein, nur nicht hinter den zugezogenen Vorhängen einer Station im Macmillan Hospital, um meiner Mutter beim Sterben zuzuschauen.

Das konnte nicht sein. Ich war nicht bereit dafür.

Unser gemeinsames Leben sah vor, nachts im Wald hinter unserem Bungalow spazieren zu gehen. Es sah vor, am Kamin Bücher zu lesen, ich auf dem fadenscheinigen Läufer ausgestreckt, meine Mutter im Schaukelstuhl sitzend. Es sah vor, Holunderblüten zu pflücken und einen zähflüssigen, süßen Sirup daraus zu kochen, den wir in Flaschen füllten und in die Speisekammer stellten. Es sah vor, dass in unserem Haus Fremde ein und aus gingen, zur Reiki-Behandlung und zur Fußreflexzonenmassage. Unser Leben war der Geruch von Lavendel und Rosen und Orangenblüten, der Klang des Lachens.

Krebs ist ein hinterhältiger Dieb. In vier kurzen Monaten hat er meiner Mutter alles genommen: ihre Energie, ihre Lieblingslieder, den forschen Schritt. Ich habe sie verschwinden sehen, bis nur noch ihr Schatten übrig war. Mir war klar, dass der Dieb keine Ruhe geben würde, bis er ihr alles geraubt hatte, aber ich saß da und klammerte mich an meine Mutter, nicht bereit, sie gehen zu lassen.

Ihre Hand in der meinen, bat ich stumm: Ich bin erst neunzehn. Bitte verlass mich nicht, Mum. Bitte …

Aber sie tat es trotzdem.

Sie stahl sich davon, obwohl ich sie festhielt.

Eine Nachtschwester mit kurzen schwarzen Haaren zog den Vorhang ein Stück vor. Vielleicht hatte sie gelernt, den Ausdruck des Todes von dem eines lebendigen Gesichts zu unterscheiden, oder sie erkannte es am Verstummen der Geräte oder an der besonderen Stille, die danach eintrat. Leise schritt sie über den Linoleumboden und legte mir sanft eine Hand auf die Schulter. »Es ist gut, mein Schatz. Du wirst das schon schaffen.«

Ich rührte mich nicht. Sagte nichts. Ließ meine Mutter nicht gehen.

Stattdessen kniff ich die Augen zusammen, drückte die Hand meiner Mutter noch fester und fühlte, wie sie zwischen meinen Fingern kalt wurde.

Am Tag der Beerdigung stand ich im Flur und sah zu, wie die Leute über unsere Teppiche trampelten, Fingerabdrücke an unseren Gläsern hinterließen, eine Wolke von Parfüm und Rasierwasser hinter sich herzogen – und die letzten Spuren meiner Mutter verwischten.

Ich machte einen Bogen um die Yoga-Freundinnen meiner Mutter und ging in die Küche, um Sarah zu suchen. Seit dem Tod meiner Mutter schlief sie jede Nacht bei mir in unserem Bungalow. Wir holten einen Stapel Decken aus dem Wohnzimmer, setzten uns auf die von Mehltau befallene Schaukelbank im Garten, rauchten und redeten. Meine Mutter und ich haben immer allein gelebt. Ich hatte keine Geschwister, die mit mir trauern würden, und mein Vater – ein schottischer Koch, den meine Mutter bei einem Besinnungswochenende kennengelernt hatte – ist nie eine feste Größe in meinem Leben gewesen. Sarah war jetzt alles für mich. Ihre Gesellschaft ertrug ich, weil sie meine Mutter auch geliebt hat. Sie hat Perücken mit uns ausgesucht, hat vor dem Spiegel im Laden Späße gemacht und leuchtende Schals um den Hals meiner Mutter drapiert, um die Folgen des Tumors zu kaschieren. Vor den Terminen im Krankenhaus hat sie ihre Wangen mit Rouge betupft. »Sarah Sunshine« nannte meine Mutter sie.

Jetzt sah ich sie mit einem Getränketablett durch den Raum gehen, lächeln und den Menschen dafür danken, dass sie gekommen sind – also all das, wozu ich nicht in der Lage war. Als sie mich entdeckte, klopfte sie auf ihre Hosentasche, unter der sich die rechteckige Form eines Zigarettenpäckchens abzeichnete, und deutete mit einem Grinsen auf die Gartentür. Draußen eine rauchen. Das war genau das, was ich jetzt brauchte. Wir würden die Hülle der Schaukelbank herunterziehen, die Köpfe zusammenstecken und so tun, als seien wir allein.

Als ich das Wohnzimmer durchquerte, setzte sich ein stämmiger Mann mit einem spärlichen weißen Haarkranz in den Schaukelstuhl meiner Mutter. Der Eichenrahmen protestierte gegen das Gewicht, und die Rückenlehne knallte jedes Mal, wenn er zurückschaukelte, gegen die Wand. Dann steckte der Mann den Zeigefinger in den Mund, um sich etwas aus den Zähnen zu ziehen, und ließ seine dicke rosafarbene Zunge heraushängen. Nachdem er den Finger abgeleckt hatte, trommelte er auf der polierten Armlehne herum und hinterließ dort eine glänzende Speichelspur.

In meiner Kehle brodelte glühender Zorn. »Nein!«, schrie ich.

Sofort senkte sich Schweigen über den Raum, und alle wandten sich zu mir um.

»Verlassen Sie sofort den Stuhl meiner Mutter!«

Der weißhaarige Mann riss entgeistert den Mund auf und zog verunsichert eine Augenbraue hoch. Unbeholfen hievte er sich aus dem Stuhl und entschuldigte sich. Seine Augen irrten durch den Raum, als wartete er darauf, dass ihm jemand zu Hilfe eilte.

Eine Hand legte sich auf meinen Arm. Mit klopfendem Herzen drehte ich mich um und schaute in Sarahs sorgenvoll blickende Augen. »Isla?«

Der Druck in meiner Brust wurde fast unerträglich. »Ich … ich muss einfach … weg hier.«

»In Ordnung«, sagte sie. »Gut.«

Ich drehte mich um, durchquerte das Wohnzimmer, lief durch den Flur und verließ das Haus durch die Hintertür. Eiskalte Luft schlug mir entgegen. Mit gesenktem Kopf rannte ich davon. Meine roten Pumps blitzten auf dem feuchten Straßenpflaster auf, huschende Farbtupfer, wie ein schlagendes Herz.

Nach einer Weile fand ich mich am Kai wieder. Mein Kleid klebte am Rücken, mein Atem ging stoßweise. Ich klammerte mich ans Metallgeländer und sog die salzige Luft ein.

In der Ferne auf der Sandbank standen friedlich die Strandhütten, ein tröstlicher Anblick, wie sie sich mit ihren Pastellfarben gegen den bewölkten Himmel behaupteten. Als die Fähre anlegte, verschwendete ich keinen Gedanken an die Gäste in meinem Haus oder an Sarah, die sich um alles kümmern musste. Ich ging einfach an Bord.

Nach wenigen Minuten befand ich mich vor einem grauen, ruhelosen Meer. Tränen rannen mir übers Gesicht und tropften vom Kinn in den Ausschnitt meines Kleids. Einen Mantel hatte ich nicht angezogen, nicht einmal eine Jacke, und ich spürte, wie mir die Kälte in die Knochen kroch. Die Arme um den Leib geschlungen, stand ich zitternd und schluchzend da. Als die ersten Regentropfen fielen, wollte ich sie einfach ignorieren – ich dachte, dem Regen und der Kälte trotzen zu können, da die Trauer wie ein Feuer in mir brannte. Die Idee verlor aber schnell alles Romantische, und so eilte ich zu dem schrägen Holzdach einer Strandhütte, um mich unterzustellen.

Geschützt vor dem Regen, entdeckte ich ein handgeschriebenes Schild, das an eines der Fenster geheftet war. In verblasster blauer Tinte stand dort: Strandhütte zu verkaufen.

Ich trat einen Schritt zurück und betrachtete die Hütte. Einst war sie leuchtend blau gestrichen gewesen, aber mit den Jahren war die Farbe abgeblättert. Stellenweise war das Holz morsch, und die Terrasse moderte auch schon vor sich hin. Zwischen den Planken hindurch wuchsen die langen Halme des Strandhafers.

Unter den Fensterläden befand sich ein kleiner Spalt. Ich drückte das Gesicht an das feuchte Glas und lugte hinein. Trotz des schummrigen Lichts sah ich, dass sich in dem engen Raum Liegestühle, ein Grill und ein Windschutz drängten. Auf einem sonnengebleichten Schlafsofa türmten sich bunt gemusterte Kissen. Das Treibholzbrett darüber war leer geräumt, und man sah nur noch ein paar Wachsreste. Im hinteren Teil der Hütte befand sich eine kleine Küche mit einem altmodischen Gasofen und einem Kocher mit zwei Herdplatten. An der Wand befestigt war ein altes Gewürzregal mit Haken an der Unterseite, an denen verschiedene Becher hingen. Die zusammengewürfelte Mischung von Farben und Formen erinnerte mich an den Bungalow meiner Mutter – und die Entscheidung war gefallen.

Diese Strandhütte wollte ich dringender besitzen, als ich je etwas besitzen wollte.

Ich konnte es mir sofort vorstellen: Die Hütte wäre mein Rückzugsort, ein Ort, an dem ich wieder zu mir finden würde. Ein Ort, an dem ich die Veränderungen des Wetters am Horizont beobachten und neue Erinnerungen sammeln könnte.

Während ich auf der Terrasse der alten Hütte stand, das Tosen des Meers im Ohr und die frische salzige Brise auf der Haut, schien mich die Sandbank einzuhüllen, festzuhalten, zu verankern.

Damals war ich der festen Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung war, die Strandhütte zu kaufen. Ich bezahlte sie von dem Geld, das ich aus dem Verkauf des Bungalows meiner Mutter erhielt, obwohl mich alle für verrückt erklärten. Du musst dein Erbe in ein solides Haus stecken, nicht in eine Hütte! Aber ich war neunzehn Jahre alt. Ich wollte keine Hypotheken, keinen Steuerbescheid, keine Verantwortung. Ich wollte das Meer. Ich wollte Raum. Ich wollte etwas für mich tun.

Im Sommer würde ich in der Strandhütte leben. Im Winter würde ich eine der günstigen Ferienwohnungen mieten, die in den kalten Monaten leer standen.

Es war ein Plan. Etwas Besseres konnte ich nicht tun.

»Mach es!«, sagte Sarah, als wir im Bungalow meiner Mutter auf dem Boden saßen und Gerichte vom China-Imbiss aßen, inmitten der Kisten, die ich für Secondhandläden gepackt hatte. »Das hätte deine Mutter auch gesagt, oder?«

Ich nickte.

Sarah stellte ihren Teller ab, legte mir den Arm um die Schulter und zog mich an sich. »Die Strandhütte wird ein Neubeginn sein, Isla. Alles wird sich ändern.«

Auch damit sollte Sarah recht behalten.

5. Sarah

Erster Tag, 18 Uhr

Ich schenke mir ein großes Glas Wein ein. Beim Trinken schaue ich auf die Uhr an der Wand. Wenn man allein in der Hütte hockt, scheint das Ticken die Stille zu verschärfen. Immer noch keine Spur von Jacob. Die Panik in mir wird lauter wie ein aufgeregter Gast, der sich nicht beruhigen lässt.

Der Signalton meines Handys ertönt. Ich reiße es vom Tisch und drücke hektisch aufs Display – aber es ist nur eine SMS von einer Freundin, die zu ihrem vierzigsten Geburtstag einlädt. Ich mache mir nicht einmal die Mühe, die Nachricht ganz zu lesen. Stattdessen gehe ich auf die Anrufliste und stelle fest, dass ich Jacob ein Dutzend Mal angerufen habe – um jedes Mal von derselben automatischen Ansage begrüßt zu werden, die mir mitteilt, dass zurzeit keine Verbindung möglich ist.

Ich kippe den Wein herunter, schenke mir noch ein Glas ein und ermahne mich, langsamer zu trinken.

Den ganzen Tag über hatte ich gehofft, dass Jacob irgendwann aufkreuzt – aber jetzt ist es schon sechs Uhr abends. Ich versuche, langsam zu atmen, aber wenn ich mir die Tatsachen vergegenwärtige, schwillt die Angst in meiner Brust an. Ich habe fast vierundzwanzig Stunden lang nichts von Jacob gehört oder gesehen. Er ist nach der Party nicht bei Luke geblieben und bei Caz auch nicht. In unserem Haus kann er auch nicht sein, weil das für den gesamten Sommer vermietet ist. Wo, zum Teufel, steckt er also?

Ich wähle Nicks Nummer. »Sitzt du im Auto?«

»Ja. Ich bin eben erst aus Bristol raus.«

Ich höre, wie sich die elektrischen Fenster schließen. »Hat es so lange gedauert?«

»Ja«, sagt er, aber ich kann nicht erkennen, ob sein Tonfall auf eine erfolgreiche Präsentation hindeutet oder nicht.

Ich stelle mir vor, wie er in Hemd und Krawatte hinter dem Steuer sitzt, das Jackett auf die Rückbank geworfen. Er wird den obersten Knopf geöffnet und die Ärmel hochgekrempelt haben. Nachdem er den Wagen am Kai abgestellt hat, wird er die Fähre zur Sandbank nehmen. Er liebt dieses ungewöhnliche Pendeln. Das sei seine abendliche Auszeit, weil dann alle Anstrengungen des Tages von ihm abfielen, behauptet er. Wenn ich ihn in Hemd und Krawatte über den Strand gehen sehe – zwischen all den Menschen in Flipflops und Baumwollshorts –, bin ich stolz darauf, dass er mein Mann ist.

Für drei Monate im Sommer vermieten wir unser Haus und ziehen in die Strandhütte. Früher haben wir zwischen Haus und Hütte gewechselt, aber die letzten Sommer haben wir ausschließlich auf der Sandbank gewohnt. Es ist eine Menge Arbeit, sämtliche Schränke auszuräumen und das Zeug in der Garage unterzubringen. Jacob denkt, dass wir es tun, um mehr Zeit am Strand verbringen zu können, aber in Wahrheit brauchen wir das Geld.

Nick wird natürlich erwarten, dass ich ihn nach der Präsentation frage, aber ich muss ihm zuerst von Jacob erzählen. »Hör mal, es hat vielleicht nichts zu besagen, aber ich habe Jacob seit gestern Abend nicht mehr gesehen.« Meine Worte klingen atemloser als beabsichtigt.

Nick erklärt immer, dass ich Jacob mehr Raum geben soll. Er sagt nicht, dass ich ihn mit meiner mütterlichen Sorge ersticke, aber man hört es deutlich durch. »Seit gestern Abend?« Er klingt überrascht. »Wo war er denn?«

»Er ist zu dieser Party bei Luke gegangen, aber er ist nicht dortgeblieben. Caz habe ich auch schon gefragt, aber die behauptet, bei ihr sei er auch nicht gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte.«

»Das passt gar nicht zu ihm.«

»Nein.«

Den Streit zwischen Jacob und mir erwähne ich lieber nicht. Stattdessen sage ich: »Er und Caz haben sich wohl gestritten, wenn ich das richtig verstanden habe.«

»Ah«, sagt Nick, als erkläre das alles. »Er wird Dampf ablassen. Seine Wunden lecken. Wenn er Hunger hat, kommt er schon wieder.«

Das würde ich wahnsinnig gerne glauben. Doch der Anblick, wie Jacob den Mund verzogen hat, bevor er die Tür hinter sich zuknallte, ging mir nicht aus dem Kopf.

Ich hole Caz’ Seepferdchen-Ohrringe aus der Tasche. Aus der Nähe betrachtet wirken sie fast billig. Die Ränder färben sich schwarz, und einer der Flügelverschlüsse glänzt golden, vermutlich stammt er von einem anderen Schmuckstück. Ich frage mich, ob Caz sie überhaupt vermisst.

Wenn ich Ohrlöcher hätte, würde ich sie anstecken. Als ich sie ins Licht halte, stelle ich mir vor, wie Jacob hereinkommt – und mich damit ertappt. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie ich das erklären würde. Das Hochgefühl, das mich in Caz’ Hütte ergriffen hat, verblasst bereits und weicht Scham. Ich gehe durch die Hütte, stecke die Ohrringe in eine Baumwolltasche, verstaue sie ganz hinten in einer Schublade und verdränge jeden Gedanken daran, was sich sonst noch darin befindet.

Dann begebe ich mich zum Lebensmittelschrank und hole drei Backkartoffeln heraus, die kleinste für mich. Ich schrubbe sie ab, schneide die Schale ein, streue Salz darüber und lege sie in den kleinen Gasofen. Zum Abendessen soll es Chili geben, Nicks und Jacobs Lieblingsessen. Ich kann nur hoffen, dass wir drei dann wieder beisammen sein werden.

Das Weinglas in der Hand, trete ich an die Tür. Der Abend ist warm, und es geht ein leichter Wind. Die Kinder wurden ins Bett gebracht, nun tragen die Eltern Stühle und Getränke an den Strand und hocken in Gruppen beisammen, während die gähnenden Schatten der Hütten zum Wasser hinabwandern. Unsere lieben Freunde Joe und Binks, denen schon seit dreißig Jahren die altersschwache grüne Hütte gehört, die hinter Islas steht, kauern vor ihrem Grill. Das Mahl ist längst vorbei, aber das Feuer wird noch von Treibholz genährt, um Wärme zu spenden. Irgendwie wirken die beiden bedrückt. Vielleicht vermissen sie ihre heiß geliebten Enkel, die gestern Abend nach einer Woche wieder nach Hause gefahren sind. Lorrain, die erst kürzlich auf die Sandbank gezogen ist, sitzt zwischen Joe und Binks und beugt sich nun vor, um an den Flammen die Zigarette, die zwischen ihren Lippen steckt, anzuzünden. Sie kauft immer nur ein Päckchen, das dann für die ganze Saison reichen muss, sie nennt es ihre »Sommerdosis«.

Der Anblick der rot glühenden Asche in der Dämmerung weckt auch in mir das Verlangen nach einer Zigarette. Ich rauche schon lange nicht mehr regelmäßig; als ich mit Jacob schwanger war, habe ich aufgehört. Gelegentlich rauche ich mal eine mit Isla und halte die Zigarette wie ein delikates Geheimnis an die Lippen. Wenn Nick dabei ist, regt er sich immer künstlich auf, aber in Wahrheit gefällt ihm unser Rückfall in vergangene Zeiten. Das ist das Besondere an alten Freunden – man vergisst nie, wer man mal war.

Wie war ich in Jacobs Alter? Das zu vergessen fällt mir leicht, diese Zeit wird mittlerweile von so vielen Jahren überlagert. Das Mädchen, das silberne Plateauschuhe trug und mit flüssigem Eyeliner die Augenwinkel betonte, liegt unter dem Gewicht der Vergangenheit begraben. In Jacobs Alter gab es für mich keinerlei Nähe zu meiner Mutter. Isla war es, mit der ich jede freie Minute verbrachte.

Plötzlich steigt eine Erinnerung in mir auf … ein Abend, als wir siebzehn Jahre alt waren und mit gefälschten Ausweisen in der Handtasche in die Stadt geradelt sind. Wir boten all unseren Charme auf, um in die ehemalige Kirche zu kommen, die zu einem angesagten Club umfunktioniert worden war, und tanzten stundenlang. Song für Song bewegten sich unsere Körper zu den Rhythmen, die aus zwei Lautsprechern wummerten. Die Kleider klebten uns auf dem Rücken.

Irgendwann steckte Isla die Hand in die winzige Tasche vorn an ihrem Kleid, streckte sie mir dann hin und öffnete mit glänzenden Augen die Finger. Ich schaute auf ihre Handfläche und lächelte.

Wir legten die goldenen Tabletten auf unsere Zungenspitze und schluckten sie.

Der Rhythmus wurde schneller. Mein Blut pochte in der Kehle.

Ein Junge schob ein Knie zwischen meine Beine – ich warf lachend den Kopf in den Nacken. Isla sprang zur Musik in die Luft, und ihr langes Haar flammte in einem Lichtstrahl auf. Über unseren Köpfen blitzte Strobo-Licht und zerhackte unsere Bewegung zu tausend Zuckungen.

Später, sehr viel später, taumelten wir auf die Straße, mit wild pochenden Herzen und benebelten Köpfen. Gleichzeitig quetschten wir uns durch die Tür in einen Kebab-Imbiss und beobachteten, wie sich der Fleischspieß im grellen Neonlicht drehte. Wir standen auf dem Bürgersteig und aßen, die glitzernden High Heels von uns gekickt, die Lippen mit Fett und Soße verschmiert. Nachdem wir das Papier in den Mülleimer geworfen hatten, hakten wir uns ein und humpelten zu der Stelle, wo wir die Fahrräder zusammengeschlossen hatten.

Die High Heels landeten im Korb, dann glitten wir durch die Nacht, den Wind im Rücken, die braun gebrannten Beine rotierend. Ich flitzte einen Hügel hinauf, stellte mich auf die Pedale und spürte, wie sich mein Kleid an den Oberschenkeln bauschte. Auf dem Kamm holte Isla mich ein, heftig keuchend, und fuhr nun Schulter an Schulter mit mir weiter.

Ich schaute sie an.

Sie grinste.

Vor uns lag gähnende Dunkelheit. Wir beugten uns vor, traten wild in die Pedale und überließen uns dem Moment. Die Reifen rollten, zogen uns mit sich, immer schneller und schneller. Der Wind peitschte uns die Haare aus dem Gesicht. Keine Lampen, keine Helme, nackte Haut gefährlich nahe am rauen Asphalt. Isla lag quer über der Lenkstange, hatte die Beine hinter sich ausgestreckt und kreischte einen einzigen hohen Ton. Ich spreizte die Beine, bis sie wie Flügel neben den Pedalen schwebten.

Sterne fielen herab, als wir dahinglitten.

Gemeinsam fühlten wir uns frei. Unbesiegbar.

Ich war auch mal jung, würde ich Jacob gerne sagen. Ich war nicht immer die Person, die du jetzt vor dir siehst.

Ich liebe dich. Es tut mir leid. Es war die falsche Entscheidung. Das sind ein paar der Dinge, die ich zu ihm sagen müsste.

Vergib mir.

»Ist Jacob noch nicht da?«, fragt Nick beim Eintreten.

Ich schüttele den Kopf.

Nick kommt auf mich zu, und ich weiß, dass er mir einen schnellen Kuss auf die Wange geben wird. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir uns das letzte Mal auf den Mund geküsst haben, bemerke aber plötzlich, dass ich es vermisse. Als er sich vorbeugt, drehe ich den Kopf, sodass sein Kuss auf meinen Lippen landet. Wir stoßen mit dem Kinn aneinander wie unbeholfene Teenager, und Nick zieht eine Augenbraue hoch.

Ich rieche noch eine Spur seines Rasierwassers und den Lufterfrischer aus seinem Wagen. Im Herbst wird Nick dreiundvierzig. Für sein Alter sieht er ziemlich gut aus, finde ich. Er hat immer noch einen dichten hellbraunen Schopf, und die Fältchen in seinem Gesicht rühren vor allem vom Lachen her. Er geht zum Kühlschrank und nimmt sich ein Bier.

Ich schenke mir noch ein Glas Wein ein. »Wie war die Präsentation?«, frage ich, obwohl ich lieber über Jacob reden würde.