9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

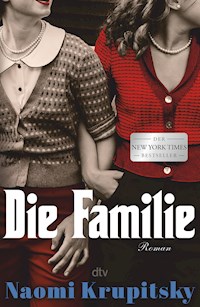

Ein Roman von Blut und Liebe, von Freundschaft und Verrat Brooklyn, New York, 1928: Die Freundinnen Antonia und Sofia werden ins Mafia-Milieu hineingeboren, von klein auf sind sie unzertrennlich und doch könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Sofia Colicchio ist ein Freigeist, ein wildes, ungezähmtes Wesen. Antonia Russo ist bedacht, beobachtet still die Welt um sich herum. Als Antonias Vater es wagt, von einem Leben außerhalb der »Familie« zu träumen, verschwindet er plötzlich. Dieses Ereignis treibt einen unsichtbaren Keil zwischen die beiden Freundinnen. Innerhalb der engen Grenzen ihres Umfelds versuchen sie, ihre eigenen Wege zu gehen. Doch in einer schicksalhaften Nacht wird sowohl ihre Freundschaft als auch die Loyalität gegenüber der »Familie« auf eine harte Probe gestellt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 455

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

In unvergesslichem Ton erzählt Naomi Krupitsky vom alten New York, vom amerikanischen Traum und davon, was es bedeutet, die Wunden vergangener Generationen in die Zukunft zu tragen. Das von der internationalen Presse hoch gelobte Debüt kam direkt nach Erscheinen auf die ›New York Times‹-Bestsellerliste.

Für Lil und Marty Krupitsky,die dieses Buch nie lesen konnten,aber immer wussten, dass ich das Zeug dazu habe,es zu schreiben.

Und für New York.

Prolog

Juli 1948

Eine Waffe abzufeuern ist, wie ins kalte Wasser zu springen.

Man steht da, direkt an der Kante, die Muskeln bereit zum Sprung, und bis zum allerletzten Moment besteht immer die Möglichkeit, nicht zu springen. Man ist von Macht erfüllt: Nicht während des Sprungs selbst, aber unmittelbar davor. Und je länger man dort steht, desto mehr Macht hat man, sodass, wenn man schließlich springt, die ganze Welt darauf wartet.

Doch sobald man abspringt, ist man verloren. Man ist dem Wind und der Schwerkraft ausgeliefert und der Entscheidung, die man Bruchteile von Sekunden zuvor getroffen hat. Man kann nichts tun, als hilflos zuzusehen, wie das Wasser drohend immer näher kommt, und dann ist man untergetaucht und klatschnass, Eishände umklammern den Körper, die Luft ist in der Kehle gefangen.

Eine Waffe also, die nicht abgefeuert wird, behält ihre Macht. In den Momenten, bevor der Abzug klickt und die Kugel hinausschießt, außer Reichweite, jenseits aller Kontrolle. Während der Donner in den Sturzregenwolken in der Ferne kracht und sich die Härchen auf den Armen in der statisch geladenen Luft aufstellen. Während man dasteht, mit den Füßen fest auf dem Boden, so, wie Papa es einem beigebracht hat, nur für den Fall, die Schultern angespannt gegen den Rückstoß.

Während man entscheidet und noch mal entscheidet.

Abdrücken.

Buch eins

1928–1937

Sofia Colicchio ist ein wildes Wesen mit dunklen Augen. Sie läuft schnell und spricht laut und ist die beste Freundin von Antonia Russo, die nebenan wohnt.

Die beiden leben in Brooklyn, in einem Viertel, das Red Hook heißt und an das Viertel grenzt, aus dem Carroll Gardens und Cobble Hill werden wird. Red Hook ist neuer als Lower Manhattan, aber älter als Canarsie und Harlem, diesen gefährlichen Außenposten, wo fast alles erlaubt ist. Viele der Gebäude sind niedrige Holzschuppen nah am Fluss, aber weiter vom Wasser entfernt, in Richtung der immer noch niedrigen, aber beständigeren Stadthäuser, wachsen die Dächer höher. Und alles ist dunkelgrau vom Wind und Regen und vom Ruß in der Luft.

Sofias und Antonias Eltern zogen auf Anweisung des Bosses ihrer Väter, Tommy Fianzo, nach Red Hook. Tommy lebt in Manhattan, braucht aber Hilfe bei seinen Geschäften in Brooklyn. Wenn die Nachbarn Carlo und Joey fragen, was sie tun, antworten Carlo und Joey: dies und das. Sie sagen: Import/Export. Manchmal sagen sie: Unser Geschäft ist es, Leuten zu helfen. Dann begreifen ihre neuen Nachbarn und stellen keine weiteren Fragen. Ihr Kommentar besteht in herunterrasselnden Rollläden und in lauten Bemerkungen zu ihren Kindern im Flur: Das geht uns nichts an.

Die anderen Leute in der Nachbarschaft sind Italiener und Iren. Sie arbeiten in den Docks, sie bauen die Wolkenkratzer, die wie Bohnenranken aus der Landschaft von Manhattan schießen. Auch wenn die Gewalt seit den Kindertagen der Erwachsenen in diesem Viertel rückläufig ist, gibt es sie immer noch, sie lauert im Dunkeln zwischen den Lichtkreisen der Straßenlaternen.

Sofia und Antonia wissen, dass sie einem Erwachsenen Bescheid sagen müssen, bevor sie zur anderen gehen, aber nicht, warum. Ihre Welt besteht im Sommer aus dem Weg zum und vom Park, im Winter aus dem Rauschen und Zischen der Heizkörper und rund ums Jahr aus dem entfernten Platschen und Schallen der arbeitenden Männer in den Docks. Bestimmte Dinge wissen sie einfach, und sie wissen nicht, dass es Dinge gibt, die sie nicht wissen. Vielmehr gerät die Welt in ihr Blickfeld, während sie heranwachsen. Das ist eine Ulme, sagt Antonia eines Morgens, und Sofia wird bewusst, dass vor ihrem Haus ein Baum steht. Onkel Billy kommt heute Abend zum Essen, und plötzlich weiß Antonia, dass sie Onkel Billy nicht ausstehen kann: seine spitze Nase, die glänzenden Schuhe, den Gestank nach Zigarren und Schweiß, den er hinterlässt. Geh auf die andere Straßenseite, sonst weckst du die Maga, erinnern sie sich gegenseitig und machen einen großen Bogen um das kleinste Gebäude im Block, wo, wie jedermann weiß – aber woher wissen sie es? –, im zweiten Stock eine Hexe wohnt.

Sofia und Antonia wissen, dass Onkel Billy kein richtiger Onkel ist, aber trotzdem zur Familie gehört. Sie wissen, dass sie ihn Onkel Billy nennen müssen, wie Onkel Tommy, und dass sie beim Essen am Sonntag schön mit Onkel Tommys Kindern spielen müssen. Sie wissen, dass es darüber keine Diskussion gibt.

Sie wissen, dass die Familie alles ist.

Sofia lebt in einer Wohnung mit drei Schlafzimmern und einem breiten Fenster in der Küche, von dem man in den Garten ohne Mitbenutzungsrecht hinausschaut. Dort sitzt im Sommer der Hausbesitzer ohne Hemd und schläft, eine Zigarette baumelt zwischen seinen dicken Fingern. In der Mittagshitze verbrennen die Körperstellen, die der Sonne ausgesetzt sind, die Unterseite seines Kugelbauchs und seiner Arme bleibt schneeweiß. Sofia und Antonia ist es verboten zu glotzen. In Sofias Zimmer steht ein Bett mit einer neuen Tagesdecke aus rotem Flanell, auf dem Regal sitzen aufgereiht drei Puppen mit Porzellangesichtern, und es gibt einen flauschigen Teppich, in den sie gern ihre Zehen vergräbt.

Ein Stück weiter den Flur entlang liegt das Zimmer ihrer Eltern, das sie nicht betreten soll, außer im Notfall. Cara mia, sagt ihr Papa, ein paar Dinge müssen doch auch nur für Mamma und Papa da sein, oder nicht? Nein, antwortet sie, und er krümmt die Hände zu Klauen und jagt sie durch den Flur, um sie zu kitzeln, und sie läuft kreischend davon. Und dann gibt es ein leeres Zimmer mit einer kleinen Wiege aus der Zeit, als Sofia ein Baby war, das niemandem gehört. Manchmal geht ihre Mamma dort hinein und faltet klitzekleine Kleidung zusammen. Dann sagt ihr Papa, Komm, das machen wir jetzt nicht. Komm schon, und führt Mamma hinaus.

Seit Kurzem fällt Sofia auf, dass die Leute Angst vor ihrem Vater haben.

Im Deli oder im Café wird er als Erster bedient. Signore, sagen die Kellner. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, aufs Haus. Eine Spezialität. Prego. Sofia hält ihn an der Hand, wie ein Pilz, der aus dem Stammansatz eines Baums wächst. Er ist ihr Schatten, ihr Nährboden, ihr Fundament. Und das muss Sofia sein, sagen sie. Ihr wird in die Wangen gekniffen, das Haar gezaust.

Sofia achtet nur flüchtig auf die anderen Erwachsenen. Sie bemerkt, wenn sie das Gravitationsfeld ihres Vaters betreten, wenn die Wärme seiner Aufmerksamkeit von einem zum nächsten springt. Ihr fällt auf, dass ihr Vater irgendwie immer der Größte im Raum ist. Sie nimmt Geleefrüchte und Biscotti entgegen, dargeboten von Männern, denen es eher darum geht, die Gunst ihres Vaters zu gewinnen, das merkt sogar Sofia.

Nach seinen Besprechungen führt Sofias Papa sie auf ein Gelato aus. Sie sitzen in der Smith Street an der Theke, und er trinkt dickflüssigen schwarzen Espresso, während sie sich bemüht, kein Schokoladeneis auf ihre Bluse zu kleckern. Sofias Papa raucht lange, dünne Zigaretten und erzählt ihr von seinen Besprechungen. Unser Geschäft ist es, Leuten zu helfen, sagt er. Dafür bezahlen sie uns hier und da ein wenig. So lernt Sofia: Man kann Menschen helfen, selbst wenn sie Angst vor einem haben.

Sie ist seine Kleine, das weiß sie. Sein Liebling. Er sieht sich selbst in ihr. Sofia riecht die Gefahr, die von ihrem Vater ausgeht, wie ein Hund ein heraufziehendes Gewitter: Er lässt etwas Erdiges, Belebendes zurück. Einen Geschmack nach Rost. Das bedeutet, dass er alles für sie tun würde. Das weiß sie.

Sofia spürt in jedem Moment den Pulsschlag des Universums in ihrem Körper widerhallen. Sie ist so lebendig, dass sie zwischen sich und ihrer Umgebung keine Trennung kennt. Sie ist ein Feuerball und könnte jederzeit ihre Wohnung verschlingen, die Straße vorm Haus, den Park, den sie mit Antonia besucht, die Kirche und die Straßen, auf denen ihr Papa bei der Arbeit fährt, und die hohen Gebäude in Manhattan auf der anderen Seite des Wassers. Das alles ist Zunder.

Anstatt die ganze Welt in Brand zu setzen, begnügt Sofia sich damit, nach dem Grund zu fragen: Papa, warum? Was ist das?

Antonia Russo lebt in einer Wohnung mit zwei Schlafzimmern. Eins davon ist ihres und eins das ihrer Eltern. Ihre Mamma und ihr Papa lassen die Tür zu ihrem Zimmer offen stehen, und Antonia schläft am besten, wenn sie das Schnarchen ihres Papas hört, das in Wellen heranbrandet und sich wieder zurückzieht. In ihrer Küche gibt es kein Fenster, aber einen kleinen runden Holztisch anstatt des rechteckigen Esstischs wie bei Sofia. Ihre Mamma schrubbt und scheuert den Boden, und dann seufzt sie und sagt: Da ist nichts zu machen. Im Wohnzimmer hängen überall Bilder, solche der altmodischen grau-braunen Art, auf denen jeder unglücklich aussieht. Die Bilder zeigen Antonias Großeltern, bevor sie Diealteheimat verließen. Manchmal betrachtet ihre Mamma sie, küsst die Kette um ihren Hals und drückt fest die Augen zu, nur einen Moment.

Antonia weiß zwar, dass sie eigentlich in ihrem eigenen Körper bleiben sollte, trotzdem hat sie oft das Gefühl, in Sofias Körper oder im Körper ihrer Mamma oder dem der Prinzessin in einem Märchen zu stecken. Es fällt ihr leicht, sich fortzustehlen, sich auszubreiten und im ganzen Universum zu existieren anstatt im beengten Raum ihrer eigenen Haut.

Morgens reiht Antonia ihre Stofftiere auf und gibt ihnen Namen. Sie macht das Bett, ohne dass man es ihr auftragen muss.

Sofia steht oft ungekämmt und mit dreckigen Fingernägeln bei Antonia vor der Tür. Sie hat ein Strahlen, so mühelos wie die Sonne, sie ist überzeugt, dass sie am Horizont aufgehen wird, und vertraut darauf, dass sie mit ihrem Licht alle wecken kann. Antonia fühlt sich davon angezogen und abgestoßen zugleich. Es fasziniert sie auf eine Art, wie ein Kind einen toten Vogel umkreist, eine einzelne Feder bestaunt, einen Schrein für sie errichtet. Antonia achtet sehr genau auf ihr Erscheinungsbild. Sie möchte Sofia in sich aufsaugen, sich am berauschenden Zauber ihrer Freundin satt essen. Er macht süchtig.

Sofia und Antonia stecken immer zusammen, weil sie jung sind, weil sie Tür an Tür wohnen und weil ihre Eltern ihre Freundschaft fördern. Es ist praktisch, wenn man das eigene Kind immer bei dem anderer Eltern finden kann.

Antonia kennt die Struktur von Sofias Gang so gut wie die Schwere und den Rhythmus ihres eigenen. Ihr Spiegelbild in Sofias braunen Augen erdet sie mehr als die Reflexion eines richtigen Spiegels. Sofia wiederum erkennt Antonia an ihrem Geruch nach Puder und Lilien, der noch bei ihr im Zimmer hängt, wenn ihre Freundin schon längst zum Essen nach Hause gegangen ist. An den perfekt aufgestapelten Klötzen auf ihrem Regal, an der Welle im ordentlich frisierten Haar ihrer Lieblingspuppe.

Sofia und Antonia merken nicht, dass ihre Freundschaft ungestört von anderen Kindern bleibt.

Sofia und Antonia schließen die Augen und entwerfen die Welt. Gemeinsam gehen sie auf Safari und entrinnen nur knapp einem blutigen Tod zwischen den Zähnen eines Löwen. Sie fliegen nach Sizilien, woher ihre Familien stammen, nach Japan und nach Panama. Sie überleben mit nur zwei Stöcken und einer Dose Weihnachtsplätzchen als Proviant in der Wildnis, entfliehen Treibsand und Heuschrecken. Sie heiraten Prinzen, die auf heruntergekommenen Straßen in Red Hook einreiten. Sofia und Antonia sitzen selbst zu Pferd. Sie beugen sich vor und flüstern ihnen etwas ins Ohr. Sie rufen: Flieg wie der Wind!, und bekommen von ihren Mammas ein Seid nicht so laut zu hören. Spielt woanders, sagen sie. Sofia und Antonia spielen auf dem Mond.

In Sofias Gesellschaft fühlt Antonia sich frei. Sofia leuchtet durch eine innere Flamme, an der Antonia sich die Hände und das Gesicht wärmen kann. Manchmal ertappt sie sich dabei, dass sie Sofia einfach beobachtet, die Stelle zwischen den Schultern anstarrt, wo ihr Kleid sich spannt, wenn sie sich über den Tisch beugt, oder wie sie die Seife vergisst, wenn sie vor dem Essen nebeneinander im Bad stehen und sich die Hände waschen sollen. Wenn ich dich sehen kann, muss ich hier sein. Antonia hat das Gefühl, dass sie ohne Sofia davontreiben, sich in der Nachtluft auflösen könnte. Und Sofia sonnt sich im Rampenlicht der ungeteilten Aufmerksamkeit ihrer Freundin und hat das Gefühl, in dessen Strahl noch heller zu leuchten. Wenn du mich sehen kannst, muss ich hier sein.

Antonia und Sofia verbringen ihr Leben vor allem mit ihren Müttern und miteinander. Ihre Väter sind oft nicht da, obwohl Sofias häufig genug zum Abendessen heimkehrt, dass er ihrem Tag Halt gibt, ähnlich wie Buchstützen: Morgens, wenn er das Haus mit dem Geruch von Pomade und Espresso füllt, abends, wenn er in der Küche rumort, kurz bevor sie zu Bett geht. Manchmal, beim Einschlafen, das Schließen der Wohnungstür und seine sich entfernenden Schritte: Er geht wieder.

Antonia hat keine Ahnung, wie ungewöhnlich es im Vergleich mit den anderen Vätern in der Nachbarschaft ist, dass ihrer zwei oder drei Abende die Woche nicht da ist. Sie weiß nicht, dass ihre Mutter beim Fleischer einmal weinend zusammenbrach, überwältigt von einer bodenlosen, existenziellen Verzweiflung darüber, Essen »für zwei oder drei Personen« planen zu müssen, oder dass ihr Vater, wenn er tief im Bauch der Nacht nach Hause kommt, zu Antonia ins Zimmer schleicht, ihre Stirn mit der Hand umfasst und zum Gebet die Augen schließt. Antonia weiß nicht, was er tut, nur dass es eine Arbeit mit Onkel Billy oder Onkel Tommy ist. Er hat Besprechungen, hat Sofia ihr einmal gesagt. Besprechungen, um Leuten zu helfen. Aber irgendetwas daran kommt Antonia fadenscheinig und formlos vor. Was sie weiß, ist: dass ihre Mutter, wenn er nicht da ist, niemals ihre richtige Größe noch ihre richtige Gestalt hat – dann ist sie entweder überlebensgroß, umgeben von einer unsichtbaren Wolke aus Mühe und Chaos, während sie wie besessen putzt und räumt, sich müht und plagt, oder sie ist klein, ausgezehrt, ein Schatten ihrer selbst. Und die fünfjährige Antonia ist von ihrer Mutter so abhängig wie das Meer vom Mond: Sie wächst und schrumpft entsprechend.

Sie stellt sich vor, dass ihr Vater in einem kleinen Zimmer arbeitet. Onkel Billy raucht Zigarren, dreht sich mit seinem Stuhl hin und her, fuchtelt wild und brüllt ins Telefon. Onkel Tommy steht in einer Ecke und beaufsichtigt sie, er ist der Boss. Ihr Vater sitzt still vor einem Blatt Papier. Antonia setzt ihn an einen Schreibtisch und verleiht ihm eine Miene absoluter Konzentration. Er schaut zum Fenster hinaus und senkt bisweilen den Blick, um etwas zu notieren. Er hält sich aus dem Gewirr heraus.

Antonia glaubt, dass sie, wenn sie die Augen schließt, die Welt erfinden kann.

Abends, wenn ihre Mutter sie ins Bett gebracht hat, spürt Antonia, wie sich die Wohnung von ihrem Fundament löst. Antonias Gewicht und das ihrer Mutter allein können die Wohnung nicht am Boden halten, deswegen recken und strecken sich die Wände und beginnen zu schweben, und Antonia schließt die Augen und baut Stein um Stein ein Fundament, bis sie einschläft.

Ein Zimmer weiter sitzt ihre Mutter und liest, und mehr als einmal schlüpft sie in die Schuhe und geht nach nebenan, um mit Sofias Mutter Rosa einen Schluck Wein zu trinken. Die beiden Frauen sind bedrückt, belastet vom Wissen, dass ihre Männer unterwegs sind und weiß Gott wo, weiß Gott was tun. Sie sind beide siebenundzwanzig. Bei Tag kann jede von ihnen den blendenden Schimmer der Jugend herbeizaubern, doch bei Lampenlicht zeichnen sich Sorgenfalten auf ihr Gesicht wie Straßen auf einer Landkarte. Vor Erschöpfung verfärben sich manche Partien ihrer Haut dunkel, während sie an anderen über den Knochen dünn werden. Wie viele Frauen vor ihnen lassen die Sorgen sie altern, sind sie zum Zerreißen angespannt durch die tickenden Sekunden, die nachts eindeutig langsamer vergehen als am hellen Tag.

Antonias Mamma Lina hat schwache Nerven. Als Kind blieb sie zu Hause und las, während die anderen Kinder draußen herumtobten. Sie schaute fünf- oder sechsmal nach links und rechts, ehe sie die Straße überquerte. Sie war schreckhaft. Linas Mutter blickte sie oft streng an, schüttelte den Kopf und seufzte. Lina kann das Bild jederzeit heraufbeschwören: der Blick, das Kopfschütteln, das Seufzen. Durch die Ehe mit Carlo Russo ist sie nicht weniger nervös geworden.

Sobald Antonias Papa Carlo das Haus verlässt, frisst die Angst an Lina, bis er wieder heimkehrt. Und wenn Tommy Fianzo zu dem Schluss kommt, dass Carlo nachts Kisten mit kanadischem Schnaps abholen und irgendwohin fahren soll, packt die Angst Lina um den Hals und lässt sie keinen Schlaf finden.

Deshalb entwickelt Lina für sich ein System: Bis Sonnenaufgang macht sie sich keine Sorgen. Wenn die unsichtbaren Fäden, die Lina und ihren Mann wie zähes Karamell verbinden, sie aus dem Schlaf hochfahren lassen; wenn das Wissen sie wachhält, dass er sonst wo ist und das Verletzlichste von ihr mitgenommen hat, dann schlüpft sie aus dem Bett und setzt die Füße vorsichtig wie ein Vögelchen auf den Boden. Sie tappt über die Stufen nach unten und dann im Nachbarhaus nach oben in die Wohnung der Colicchios. Sie benutzt ihren Ersatzschlüssel und sitzt mit Rosa auf der Couch, bis sie die Stille ihrer eigenen Wohnung wieder ertragen kann.

Kurz vor Morgengrauen wird sich der Schlüssel im Schloss drehen. Das weiß Lina. Carlo wird leise in die Wohnung treten. Und alles, auch Lina selbst, wird sich wieder auf der Erde niederlassen, wo es hingehört.

Sofias Mamma Rosa erinnert sich an die Nachtarbeit ihres eigenen Vaters. Rosa blieb zu Hause bei ihrer Mutter, die tagein, tagaus Knopflöcher an Herrenhemden fertigstellte. Sie nähte kleine Stiche, ängstigte sich wegen Rosas Vater und erzählte ihren Kindern abenteuerliche Geschichten über ihre eigene Kindheit vor der Schiffsreise nach Amerika. Schrie sie an, ihre bambini, sie sollten zum Donnerwetter ihre Hausaufgaben erledigen, sollten lernen, sollten sich gerade hinsetzen, sollten vorsichtig sein, sollten etwas aus sich machen. Rosas Mutter, die mit ihren vom Nähen zerstochenen Fingern Zwiebeln für das Essen schnitt und nie zusammenzuckte, aber die Lippen aufeinanderpresste und ausnahmsweise einmal still war, wodurch Rosa und ihre Geschwister wussten, dass es wehtat. Das alles stellte Rosa nie infrage: Eine Gemeinschaft zu sein und ein Heim aufzubauen, wie auch immer, wo auch immer, was immer es kostete.

Als sie also den großen, gut aussehenden Joey Colicchio kennenlernte, der gerade eine Stelle bei einem Geschäftsfreund ihres Vaters, Tommy Fianzo sen., angenommen hatte, wusste Rosa, was es brauchte, um ihr eigenes Heim aufzubauen.

Antonia und Sofia schlafen nicht immer gleich ein, wenn ihre Mammas es ihnen auftragen. Stundenlang drücken sie sich durch die Wand zwischen ihren Zimmern Botschaften zu. Dazwischen dämmern sie immer wieder ein. Schlafen ist für sie nichts so Eindeutiges wie für die Erwachsenen: Weshalb sollten sie ihre Unterhaltung nicht im Traum fortsetzen? Sie erzählen sich: Deine Mamma ist heute Abend hier, denn natürlich wissen sie das. Und die Mammas sitzen eng beisammen in der einen oder anderen Küche, trinken ihren Wein, und manchmal lachen sie, und dann wieder weinen sie, und natürlich wissen sie, wann ihre Töchter einschlafen, weil sie immer noch spüren, wie sich diese heranwachsenden Töchter unter ihrer Bauchdecke drehten.

Sie erinnern sich an die gemeinsame Zeit der Schwangerschaft: der Körper empfindlich, sirrend vor Möglichkeiten. Das ist ein stärkeres Band als die gemeinsame Arbeit ihrer Männer.

Mit der Schwangerschaft begannen Rosas und Linas spätnächtliche geflüsterte Unterhaltungen in einer ihrer Wohnungen. Dort, im gedämpften Licht, offenbarten sie sich. Sie sprachen über die Zukunft, was immer auch bedeutet, über die Vergangenheit zu sprechen: über Rosas Vater und Mutter, ihr reges, rühriges Haus, und Rosas Wunsch, selbst ein solches Haus zu haben. Aber keine Nadeln, sagte Rosa immer, kein Nähgarn. Keine wundgestochenen Finger. Ihren Kindern würde es an nichts fehlen. Lina, die sich in ihre Zukunft gezwängt fühlte wie in einen Schraubstock, war einfach nur erleichtert, dass sie das Kind, das in ihr wuchs, häufiger liebte, als dass sie Angst davor hatte. Sie dachte an ihre eigene Kindheit, in der es angesichts des Überlebenskampfs keinen Platz für Bedürfnisse gegeben hatte. Keinen Zwang, sagte sie zu Rosa. Kein Muss. Ihren Kindern würde jede Wahl offenstehen. Sie würde ihnen das Lesen beibringen.

Das sieht nach einem Jungen aus, sagten die anderen Frauen der Familie beim Fleischer oder im Park zu Rosa. Das sieht nach Zwillingen aus, sagten sie zu Lina, die dick war, unglaublich dick, und nicht mehr in ihre Schuhe passte, wobei sie ihre Füße sowieso nicht sehen konnte, und die dachte: Natürlich werde ich das auch nicht gut hinbekommen. Die Frauen kniffen Rosa und Lina in die Wange und tätschelten ihnen den gewölbten Bauch. Rosa und Lina hakten sich unter und watschelten weiter. Ihnen wurde klar, dass ihre Kinder keinen unbelasteten Anfang haben würden, dass sie in eine Welt geboren würden, die von ihnen erwartete, die richtige Größe und die richtige Gestalt zu haben. Wenn es ein Junge ist, beteten sie, mach, dass er geschickt mit den Händen ist. Wenn es ein Mädchen ist, mach, dass sie achtsam mit ihrem Herzen ist.

Und Lina mit ihren schweißfeuchten Händen und dem eingeklemmten Nerv im Kreuz fügte hinzu: Mach, dass dieses Kind vor nichts Angst hat.

Im Herbst 1928 gehen Sofia und Antonia zum ersten Mal in die Schule, und mit jedem Tag verdoppelt sich die Größe der Welt. Jeden Morgen rennen sie dorthin, stolpern über die Füße und Beine der Freundin. Sie sind klein und wild und beim Ankommen außer Atem und früh dran. Sie lernen Zahlen und Buchstaben und Geografie.

Am ersten Tag erfahren sie, dass die Hälfte der Kinder in ihrer Klasse Italiener ist und die andere Hälfte Iren. Sie erfahren, dass Irland eine kleine Insel ist, weit weg von Italien, aber nicht so weit weg wie Amerika, wo wir jetzt alle sind, sagt Mr Monaghan. Sofia und Antonia schließen Freundschaft mit Maria Panzini und Clara O’Malley. Sie tragen alle blaue Schleifen im Haar und beschließen, das am nächsten Tag auch zu tun. In der Mittagspause sitzen sie zusammen, und als sie vor die Schule zu ihren wartenden Mammas gehen, halten sie sich an den Händen. Mamma, Mamma!, wollen die vier rufen, aber über die Gesichter der Mammas ziehen dunkle Schatten. Am nächsten Tag sitzt Maria Panzini mittags an einem anderen Mädchen-Tisch, und Clara sitzt auf der anderen Seite des Schulhofs. Die irischen Kinder sitzen dort drüben, erkennt Antonia. Halt dich einfach an Antonia, sagt Sofias Mamma später. Unsere Familien sind ein bisschen anders, sagen Rosa und Lina zu ihren Töchtern, und Sofia und Antonia wissen nicht, ob das heißt, dass sie besser oder schlechter sind, aber bald sitzen sie in der Mittagspause allein.

Die Schule lieben sie trotzdem, und zwar wegen Mr Monaghan, der im Krieg war und hinkt und der allein in der Souterrainwohnung eines heruntergekommenen Brownstone lebt, einen Steinwurf von der Hafenschmiede entfernt. Mr Monaghans Augen funkeln. Er ist groß und schlaksig und quirlig. Er schaut sie an, wenn sie etwas sagen.

Jeden Morgen drehen sie eine Weltkugel und suchen eine Region aus, über die sie etwas lernen. Deswegen kennen sie jetzt die Pyramiden und den Taj Mahal und die Antarktis. Ganz egal, wo Mr Monaghans Finger landet, immer fällt ihm etwas dazu ein, und er zeigt Bilder und erzählt ihnen lange, wilde, fast zu abenteuerliche Geschichten, bei denen zwanzig Kinder stillhalten und gebannt zuhören. Und an diesem Tag hat Marco DeLuca Sofia darum gebracht, die Weltkugel zu drehen, obwohl sie an der Reihe gewesen wäre.

Das hat er nicht absichtlich gemacht. Als Sofia ihn also mit gerunzelter Stirn und Wut im Bauch anstarrt, erwidert er ihren bohrenden Blick mit seinem sanften, gleichmütigen und weiß nicht, weshalb sie ihn anfunkelt, was alles noch schlimmer macht. In Sofias Körper steigt Hitze auf, sie rötet ihr Gesicht, lässt ihre Fingerspitzen zittern und ihren Atem gallig werden. Später einmal werden Freunde und Familie das verräterische Anspannen der Lippen und das Verengen der Augen als Zeichen dafür erkennen, dass Sofia wütend wird. Und auch sie wird das lodernde, alles verzehrende Feuer einer bevorstehenden Auseinandersetzung zu schätzen lernen.

An diesem Tag macht Sofia nicht mit, als ihre Klassenkameraden in alten Ausgaben der National Geographic und in Mr Monaghans kostbarer Encyclopedia Britannica Bilder von Meereslebewesen angucken. Sie reißt nicht wie die anderen vor Staunen die Augen auf, als Mr Monaghan maßstabsgetreu einen Menschen an die Tafel zeichnet, daneben einen Riesenkraken und daneben einen Blauwal. Sie starrt Marco an und wartet vergeblich darauf, Mr Monaghan könnte einfallen, dass eigentlich sie an der Reihe gewesen ist. Die große Ungerechtigkeit des Lebens wogt durch jede Faser ihres Seins.

Antonia weiß, dass mit Sofia etwas nicht stimmt. Sie weiß es mit dem sechsten Sinn von jemandem, der noch nicht versteht, dass der Mensch sich für ein eigenständiges Gefäß hält. Sie beteiligt sich am Unterricht über Meeresgetier, obwohl sie ohne Sofia inmitten der drängelnden Kinder leicht Angst kriegt. Sie reckt wie die anderen den Hals, um das Bild der nach Größe angeordneten Haie zu sehen, und schnappt wie auf Kommando nach Luft beim Anblick der vielen Reihen grausamer, rot geränderter Zähne eines Hais, aber sie bleibt still sitzen, als Mr Monaghan ihre Klassenkameraden auffordert, die Namen der sieben Weltmeere zu nennen, und meldet sich nicht einmal, als den anderen der »Indische Ozean« nicht einfällt. Sie schaut auf ihre Schuhe, die im Vergleich zur Blässe ihrer bestrumpften Beine pechschwarz sind. Kurz stellt sie sich vor, sie wäre klitzeklein. Dann könnte sie in ihrem Pult leben – sie könnte Decken aus zerrissenem Papier weben, wie die Mäuse, die sie in ihrem Schrank entdeckt hat. Sie könnte Krümel und Reiskörner von übrig gebliebenen arancini und bisweilen ein Bröckchen Milchschokolade essen. Sie merkt nicht, dass Sofia die Augen verengt, als Marco durch die Bankreihen zu seinem Platz zurückgeht.

In ebendiesem Moment kocht Sofias Wut hoch und findet in ihrem Körper keinen Platz mehr. Als Marco DeLuca sich ihrem Stuhl nähert, ballt Sofia die kleinen Hände zur Faust und streckt ein Bein aus, um ihn vors Schienbein zu treten.

Antonia schaut auf, als Marco DeLuca sich schluchzend vom Boden aufrappelt. Im daraufhin einsetzenden Tumult sieht Antonia Bilder, die sie später einordnen wird – Sofia, deren Bein noch in den Mittelgang ragt, ihr Mund offen vor Schreck, Maria Panzini, die in überzeugender Nachahmung einer alten Dame jammernd die Kante ihres Pults umklammert, Mr Monaghan mit unverhohlenem Schock und Entsetzen im Gesicht und ein einzelner glänzender, rot geränderter Zahn auf dem Linoleumboden.

Und vor Antonias Augen zieht ein seltsamer Ausdruck über Sofias Gesicht – eine Variante der Miene, mit der Sofias Vater eine Wasserwanze zertritt, einen glänzenden Fischbauch aufschlitzt.

Der Gesichtsausdruck wird Antonia viele Jahre verfolgen. Sie wird sich an ihn erinnern in den Momenten, in denen sie nicht weiß, ob sie Sofia trauen soll, in den dunklen, matten Zeiten ihrer Freundschaft. Sofia trägt den Keim von etwas Sprunghaftem in sich. Antonia sucht in sich selbst nach etwas Ähnlichem und kann nichts finden. Sie weiß nicht, ob sie das erleichtert oder nicht.

An dem Abend sitzt Sofia auf ihrem Stuhl in der Küche und putzt grüne Bohnen. Die steifen Schultern ihrer Mamma und die drückende Stille in der Küche sagen ihr, dass sie in Schwierigkeiten ist. Marco zu Fall zu bringen hat sie schwindlig werden lassen und ein bisschen überrascht. Sofia hat ihm nicht wehtun wollen. Aber wirklich leid tut es ihr auch nicht.

Jeden Sonntag nach der Messe quetschen sich die Russos und die Colicchios in ein Auto und fahren über die Brooklyn Bridge zu Tommy Fianzo zum Essen.

Tommy Fianzo lebt in einem geräumigen Penthouse so nah am Gramercy Park, dass an seinem Haus nur Menschen vorbeigehen, die von Kopf bis Fuß in Leder und Seide, Pelz und Perlen gekleidet sind. Er besitzt keinen Schlüssel zum Park, sagt aber jedem, der es hören möchte, dass er keinen will, dass ihn nicht kümmert, was die Amerikaner machen, komm, dein Glas ist leer, komm, trink was, lass dir Wein nachschenken. Die Colicchios und die Russos reihen sich als Einheit in die langsame Parade von Tommys Angestellten ein.

Um drei Uhr birst die Wohnung der Fianzos, die sonst weitläufig wirkt, vor dem Geschwirr und Gespucke der Erwachsenen und dem Aroma von Wein und Knoblauch in der Luft. Im Winter laufen die Fenster an, und im Haus hängt der schneefeuchte, versengte Geruch von Handschuhen und Schals, die auf Heizkörpern trocknen. Im Sommer folgt der beißende Gestank von Schweiß, es riecht nach dem in Kübeln schmelzenden Eis für Limonade und Weißwein, die überall herumstehen. Antonia und Sofia sind im Trubel bald vergessen und werden gemeinsam mit den anderen Kindern der Familie sich selbst überlassen. Die sehen sie einmal die Woche, kennen sie aber nicht gut, weil sie mit ihren Eltern als Einzige in Red Hook leben.

Tommy Fianzo hat einen Sohn, Tommy jun., der größer als Sofia und Antonia ist und böse. Wenn die Erwachsenen nicht hinschauen, zwickt er die anderen gemein und macht unanständige Gesten. Tommys Bruder Billy kommt auch, den mögen Sofia und Antonia noch weniger als Tommys Sohn. Er hat weder Frau noch Kinder und drückt sich meistens am Rand des Zimmers herum, wie eine Entenmuschel an einem Fels. Seine zusammengekniffenen Augen sind schwarz, und in seinem Mund drängen sich die Zähne wie Pendler auf einem Bahnsteig. Er spricht selten mit ihnen, verfolgt aber jede ihrer Bewegungen, und Sofia und Antonia gehen ihm aus dem Weg.

Um sechs Uhr tragen Tommy Fianzo und seine Frau die Teller mit Essen herein. Bellissima!, rufen die Gäste. Sie bestaunen die Schüssel mit Pasta, das butterweiche Lamm, die kalten Platten mit Bohnen, mit in Olivenöl schwimmenden Tintenfischringen, mit seidig gebratenen roten Paprika. Die Gäste küssen ihre Fingerspitzen. Sie strahlen. Moltissime grazie, stöhnen sie. So satt war ich noch nie. So schönes Essen habe ich noch nie gesehen.

Größtenteils werden Sofia und Antonia ignoriert. Auf sich selbst gestellt, spielen sie waghalsig Fangen, sausen um den Tisch, zwischen den Beinen und gestikulierenden Ellbogen der Erwachsenen. Das Haus füllt sich mit Pfeifentabak und Damenparfüm. Es ist ein freundschaftliches, vertrautes Chaos, der sprudelnde Höhepunkt einer Welle. Irgendwann füllen die Eltern ihnen die Teller.

Auf dem Heimweg schlafen Sofia und Antonia fast, ihre Augenlider sind so schwer wie ihre Glieder. Während sie über die Brooklyn Bridge sausen, funkelt Manhattan zu den Autofenstern herein. Und wenn sie Glück haben, legt Antonias Papa jeder von ihnen eine Hand auf den Rücken und singt mit leiser Stimme sanfte Lieder, die er von seiner eigenen Mamma kennt, von der Insel, wo er aufwuchs. Er erzählt ihnen von der glutheißen Erde, der uralten weiß gekalkten Kirche, dem duftenden Schatten knorriger Zitronenbäume, von der alten Frau mit den langen wirren Haaren, die hoch oben in einer Hütte mit Blick auf das Meer lebte.

Zu Hause angekommen, schälen sie sich alle aus dem Wagen, und die Erwachsenen küssen einander, bevor sie in ihre jeweilige Wohnung gehen. Carlo trägt Antonia nach oben, Joey nimmt Sofia bei der Hand, und Rosa und Lina tauschen einen Blick, schauen sich an, ihre Ehemänner, ihre Töchter.

Papa, sagt Antonia, bevor sie in tiefen Schlaf versinkt, du wärst doch lieber die ganze Zeit hier, als zur Arbeit zu gehen. Es ist keine Frage. Cara mia, flüstert Carlo. Natürlich.

Lina Russo weiß nebenan immer genau, wann Carlo diese Antwort gibt. Sie weiß, wann ihre Tochter unter Carlos beruhigenden Worten einschläft. Cara mia, und endlich ist Lina geerdet, ausgeglichen, ruhig. Natürlich.

Wenn Sofia am Sonntagabend eingeschlafen ist, steht Rosa still in ihrem Wohnzimmer und betrachtet ihr Reich. Cara mia, denkt sie. Ihre schlafende Tochter, der es an nichts fehlt. Ihr Mann, der mit hochgezogenen Augenbrauen ihre Entscheidung abwartet, dass das Zimmer bis zum nächsten Morgen sich selbst überlassen werden kann. Natürlich.

Am nächsten Morgen erwacht Sofia in ihrem Bett und Antonia in ihrem. Montags in der Früh kommt der Müllkarren, und wenn die Müllmänner aufblicken, sehen sie in benachbarten Häusern einer kleinen Straße in Red Hook manchmal zwei kleine Mädchen im Nachthemd am Fenster stehen und hinausschauen. Die neue Woche beginnt.

In dem Sommer, in dem Sofia und Antonia sieben sind, beschließen ihre Eltern, dass sie die sengende Hitze satthaben, und planen einen Ausflug an den Strand.

Anfang August brechen sie auf: Antonias Mamma, die sich mit Sofia, Antonia und dem Gepäck auf den winzigen Rücksitz pfercht, die anderen Erwachsenen vorn. Sie reihen sich in die Ströme der New Yorker auf dem Long Island Motor Parkway ein und bewegen sich den Nachmittag über im Schneckentempo vorwärts.

Die Sonne brennt aufs Autodach, und innen sickert ihr Schweiß in ihre Kleider und die Sitze, und sie versuchen, sich nicht zu berühren. Der Verkehr schiebt sich wie eine satte, träge Schlange über Long Island.

Sofia wird es bald langweilig, die Insassen anderer Autos anzuschauen, sie zählt lieber die Punkte auf ihrem neuen Rock, aber Antonia beugt sich nach vorn und beobachtet, an Sofia vorbei, wie ein Mann im Anzug in der Nase bohrt, wie eine Frau in einer weißen Bluse mit dem manikürten Finger monoton auf den Rand des Fensters klopft, wie zwei Kinder sich auf einer Rückbank herumschubsen, die geräumig und sauber aussieht im Vergleich zu der, auf der Antonia wie eine Ölsardine gequetscht sitzt.

Die Umgebung wird zunehmend sumpfig. Die Bäume schrumpfen und ducken sich, gebeugt vom ewigen Wind des Atlantiks. Es ist trostlos und ruhig.

Antonias Papa Carlo schaut auf die sich verfärbenden, vom Wind zerzausten Gräser. Er weiß genau, in welchem Moment sein Leben diese Richtung und nicht eine andere eingeschlagen hat.

Es war der Sommer 1908, zehn Tage bevor sein Überseedampfer in Ellis Island anlegte. Er war sechzehn, er hatte Hunger. Seine Mutter hatte seinen Koffer mit Würsten und Käse gefüllt, mit dicken Scheiben Schwarzbrot, mit Orangen aus dem Hain. Sie hatte ihm auch den Rosenkranz seiner Großmutter in die Faust gedrückt, ihn fest an sich gezogen und geweint.

Die ersten beiden Tage seiner Reise aß Carlo wie ein König. Die ganze folgende Woche lag er wie ein Embryo um einen überschwappenden, stinkenden Eimer gekrümmt.

Auf dem Schiff lernte er Tommy Fianzo kennen, der das Meer fünfmal überquert hatte. Tommy holte Carlo aus seiner seekranken Benommenheit, gab ihm warmes Wasser zu trinken, Krümel von Zwieback, eine schwache Brühe. Tommy riet Carlo, in der Immigrationsschlange von Ellis Island nicht zu husten. Tommy bot Carlo eine Arbeit an.

Zuerst waren das undurchsichtige Aufträge. Bleib hier an der Ecke stehen, sagte Tommy etwa, und beobachte den Mann – den da, den mit dem roten Hemd, der im Café sitzt. Wenn er geht, dann folg ihm. Wir sehen uns dann später. Oder: Wenn ein großer Mann zu der Tür da rauskommt, sag ihm einen schönen Gruß von Mr Fianzo. Er kam zu der Zeit, die ihm genannt wurde, und blieb, bis er heimgeschickt wurde. Er holte Pakete ab und lieferte sie aus. Schließlich begleitete er Tommys Bruder Billy auf nächtliche Fahrten, um auf dem flachen Land Ladungen von erstklassigem Schwarzmarktschnaps abzuholen. Für seine Bereitwilligkeit und wegen der Fragen, die er nicht stellte, wurde Carlo bezahlt – sehr gut bezahlt. Er schickte seiner Mamma mit Geldscheinen vollgestopfte Päckchen.

Jeden Morgen beim Aufwachen dröhnte New York in ihm wie ein Herzschlag. Allmählich lernte er, auf den bevölkerten Straßen von Manhattan schnell voranzukommen, die Menschen um sich her wahrzunehmen, ohne sie wirklich zu sehen, sich vom rauschenden Pulsieren der Menge mitziehen zu lassen. Der Sommergeruch von faulendem Obst, verkohlendem Fleisch und heißen Pflastersteinen wurde von dem des feuchten Laubs und der röstenden Maronen des Herbstes abgelöst und dann vom Winter verschluckt. Mit jeder verstreichenden Jahreszeit kam Carlo sich größer vor.

Und Tommy Fianzo war ein freundlicher, kundiger Wegführer. Tommy stellte ihn Männern seines Alters vor, und einer davon, Joey Colicchio, wurde sein bester Freund. Zusammen tranken sie bis in die Puppen, schlürften in Spelunken dutzendweise Austern, und sie merkten, dass sie allmählich Wurzeln schlugen, die sie an New York binden würden. Und Tommy war da, wenn sie nach ihren Müttern riefen, als der Winterwind an ihrer Haut zerrte, wenn sie eine Frau brauchten, ein Postamt, einen Telefonanschluss.

Carlo wusste nicht, wie er die ersten Monate ohne Tommy überhaupt überstanden hätte. Tommy sagte ihm, wo er Kleidung, Möbel, Tabak, Essen kriegen konnte und welche Kirche freitagabends im Souterrain zur Tanzdiele voll heiratswilliger italienischer Mädchen wurde.

Irgendwo in den dröhnenden Tiefen einer dieser Tanzhallen – im Hin- und Herwogen junger Männer und Frauen, die, herausgeputzt wie Vögel, sich in ihren schönsten Gewändern zur Schau stellten, der schwirrenden Luft, die sie alle kribblig machte – lernte Carlo mehrere Jahre nach seiner Ankunft in Amerika Lina kennen, die wenig später an einem stürmischen Herbstnachmittag seine Frau wurde. Carlo beklagte sich bitter über den strömenden Regen, der bei jeder Windbö zu einer Wand aus Eisnadeln wurde, aber Tommy sagte vor der Zeremonie: sposa bagnata, sposa fortunata, richtete Carlo die Krawatte und sah ihn an wie einen Bruder.

Auf Tommys Rat hin freundete sich Carlo mit einem bestimmten Typ von Einwanderern an – denen mit Pomade im Haar und glatt rasierten Wangen. Carlo lernte zu fragen, ob jemand zur Familie gehöre, und Abstand zu wahren, wenn die Antwort Nein lautete.

Erst nach vielen Jahren Arbeit für Tommy fiel Carlo auf, dass er Fragen mit einem Tja, es könnte Tommy vielleicht nicht gefallen, wenn … oder Tommy meint meist … beantwortete. Erst nach etlichen weiteren Jahren fing er an, die Teile des Lebens, das er sich aufgebaut hatte – Wohnung, Garderobe, Wohnort –, zu benennen und jede Spur dieses Lebens auf Tommy zurückzuführen. Und als Carlo schließlich mit zitternden Händen und flachen Atemzügen vor Räumen Wache hielt, in denen wegen kleinerer Vergehen gegen die Fianzo-Familie unsägliche Gewalttaten begangen wurden, war es für ihn zu spät, um auszusteigen.

In der Woche, als Carlo erfuhr, dass er Vater würde, ging er die Straßen von New York auf und ab und erkundigte sich nach Arbeit – in Brooklyn, in Manhattan, in Restaurants, in Fabriken, in einer Druckerei, als Türsteher, als Gärtner, als Klempnergehilfe. Er bemühte sich um eine Lehrstelle bei einem Maurer. Er betrat eine Boutique, in deren Fenster ein Schild »Verkäuferin gesucht« hing. Überall wurde er mit Blicken begrüßt, die seinem nicht begegnen wollten. Später hörte er, dass der eine Küchenchef, der in Carlos dargebotene Hand eingeschlagen hatte, drei Tage später mit gebrochenem Arm und panischem Blick zur Arbeit erschienen war. Tommy ging mit Carlo essen und sagte bei zartesten Kalbs-filetti, die auf der Zunge zergingen, sie seien Familie, sie seien Brüder, und wenn Carlo etwas bedrücke, könne er jederzeit mit ihm darüber reden. »Wir passen immer auf dich auf«, hatte Tommy gesagt, und sein ernstes Gesicht hatte im gedämpften Kerzenlicht des Restaurants finster gewirkt. Nach dem Essen umarmten sich die Männer im mitternächtlichen Schein der Gaslaternen, und Tommy packte Carlo im Nacken und nannte ihn noch einmal Bruder. »Die Geschäfte florieren«, sagte Tommy im Gehen.

In der Nacht konnte Carlo nicht schlafen. Wir passen immer auf dich auf, sagte Tommy in seinem Kopf.

Als er jetzt auf die sich verfärbenden, vom Wind zerzausten Gräser hinausschaut, die allmählich verschwimmen, weil der Wagen den zähen New Yorker Verkehr hinter sich lässt und Fahrt aufnimmt, spürt Carlo Russo etwas in sich weich werden. Plötzlich könnte er jedermann sein: ein Lehrer, ein Zahnarzt, ein Schmied. Ein x-beliebiger Mann, der mit seiner Familie in Urlaub fährt. Carlo beugt sich zum Fenster hinaus, spürt die heiße Luft auf dem Gesicht, und ihm wird leichter.

Carlo hat zwar niemandem davon erzählt, nicht einmal Joey, aber er hat einen Plan. Er wird kein weiteres Jahr für die Fianzos arbeiten. Carlo spart unter den Bodendielen eine Rolle kleiner Banknoten. Immer nur Pennys, hier und dort abgezweigt von dem Geld, das er für Tommy Fianzo eintreibt. Er hat sich – diesmal dezent – nach anderer Arbeit in anderen Staaten umgehört. In Iowa gibt es Farmen, in Maine gibt es Fischer, und in Kalifornien reifen unter einer vertrauten Sonne Orangen und Trauben, so hat er zumindest gehört. Carlo will sich etwas Eigenes aufbauen. Er stellt sich vor, wie er in einigen Monaten in einem Auto sitzt, Lina neben sich, Antonia schlafend auf der Rückbank. Er fährt seine Familie mit Lichtgeschwindigkeit nach Westen.

Joey Colicchio klopft zu einer Melodie in seinem Kopf aufs Lenkrad und denkt auch nicht an die Arbeit. Vor allem denkt er nicht daran, dass Carlo – der liebe, gute Carlo, der Familienmensch Carlo, Carlo mit dem großen Herzen – seit einigen Monaten weniger Geld abliefert, als er sollte, kaum weniger, aber genug, um Tommy Fianzo aufzufallen, der Joey danach fragte, der hm sagte auf eine Art, die, wie Joey weiß, großes Misstrauen und Gefahr bedeutet. Vor allem denkt er nicht daran, weil er bei seiner Familie ist. Seine Frau lächelt zum ersten Mal seit Wochen, und das Rinnsal aus Schweiß, das den ganzen Sommer tagein, tagaus unten am Rücken zu einer Lache zusammenfließt, wird an diesem Wochenende eine Meeresbrise zu spüren bekommen. Joey weiß, dass Carlo unzufrieden ist. Unstet, nennt Tommy das. Unser unsteter Freund, sagt er. Tommy schürzt die Lippen, so kann es nicht weitergehen. Zuverlässigkeit ist in einer Familie unabdingbar. In den Momenten nickt Joey und kommt sich vor wie ein Verräter. Er versteht sich auf seine Arbeit. Er ist nicht rastlos oder hin- und hergerissen wie Carlo. Nicht mehr. Nicht, seit er beschlossen hat, stattdessen dankbar zu sein, sich zugehörig und wichtig zu fühlen.

Joey Colicchio wurde von seinen Eltern nach Amerika gebracht, als er noch so klein war, dass er in die Armbeuge seiner Mutter passte. Er glaubt, sich an eine hölzerne Koje zu erinnern, die mit dem Boden und der Decke verbunden war, und an ein Schiff, das sich seinen Weg nach Woanders schaukelte. An das Lied der Hoffnungen, die sich seine Eltern für ihn machten, während sie sich die seekranken Nächte hindurch im Flüsterton unterhielten.

Er weiß nicht, dass sich sein Papa für Brooklyn und gegen das kleine italienische Viertel im Herzen Manhattans entschied, weil er gehört hatte, dass es dort noch Farmen gebe. Wir haben immer auf dem Land gearbeitet, sagte sein Papa oft, daran erinnert sich Joey noch. Woher soll man wissen, wo oben ist, wenn man die Erde nicht sehen kann? Joeys Vater hatte sich mehr als alles andere gewünscht, dass seine Kinder wussten, wo ihre Wurzeln waren. Es hatte ihm körperlich wehgetan, seine Frau und seinen Sohn auf einen Dampfer und in ein neues Land zu verfrachten, wo sie nie wieder die warme sizilianische Erde zwischen den Zehen spüren würden, wo sie die Fähigkeit verlieren würden, die Jahreszeit nach der Beschaffenheit des Lichts zu bestimmen, nach der Melodie der Zikaden, wo sie den alten Dialekt zugunsten einer gemischt amerikanisch-italienischen Syntax vergessen würden, die weder amerikanisch noch italienisch sein würde. Joeys Vater hatte sich gewünscht, dass Joey das Gefühl kannte, irgendwo dazuzugehören.

Leider gönnte Amerika Joeys Familie offenbar kein Gefühl von Zugehörigkeit. Sie ließen sich in Bensonhurst nieder, einem rasch wachsenden italienisch-jüdischen Viertel im tiefsten Süden von Brooklyn, und zwar so weit im Süden, dass Joey in seiner Jugend oft scherzte, es sei einfacher, über den Südpol zur Arbeit in Manhattan zu gelangen, als sich durch den Verkehr über die Brooklyn Bridge zu quälen. Die Italiener blieben unter sich, kaum einer verließ das Viertel, in jedem anderen, das nicht mehrheitlich italienisch war, fühlten sie sich unwillkommen. Joeys Vater fand Arbeit bei einem Trupp Bauarbeiter, die öfter gefährlich an Seilen in der Luft hingen, als dass sie Erde schaufelten. Und wenn sie schaufelten, dann, um die Landschaft umzugestalten, um die Hügel von Manhattan und der größeren Viertel in Brooklyn zu zähmen und zu glätten. Der Fortschritt sollte in New York der Industrie gehören, jeder Quadratzentimeter der ohnehin schon übervölkerten Insel verschwand unter Gebäuden.

Joeys Eltern füllten ihm zwar den Kopf mit ihren Träumen – er solle Arzt oder Wissenschaftler werden, solle ein Unternehmen führen, solle ihnen Enkelkinder schenken –, aber er stellte fest, dass Amerika ihn nur unter sehr bestimmten Bedingungen aufnahm, obwohl er dort aufgewachsen war. Halt dich an deinesgleichen, mach die Arbeit, die wir nicht wollen. Den amerikanischen Traum würde er sich zusammenzimmern, kaufen oder stehlen müssen.

Sobald Joey sechzehn war, schloss er sich, wie sein Vater, einem Trupp weiterer Sizilianer mit breiter Brust, unflätigem Mundwerk und großem Herzen an, die tagtäglich die Stadt aufbauten. Am Ende jedes Tages verschwand Joey unter einer Schicht Ziegelstaub. Abends auf dem Heimweg mit seinem Vater, vorbei an den Häuserzeilen der Einwanderer, spürte er die Enttäuschung wie Fieber von ihm abstrahlen.

Im Verlauf dieser Nachhausewege nahm Joey seinen erwachsenen Körperbau an, er wurde groß und kräftig und bekam von der schweren Arbeit einen geraden Rücken und Muskelpakete an den Armen. Joeys Nase wurde länger, sein Blick schärfer. Im selben Maß entwuchs er dem kindlichen Mitgefühl für seinen Vater. Du hast uns hergebracht, sagte er in seiner Vorstellung. Das ist deine Schuld!

Und Joeys Ohren fingen ständig mehr auf. Immer häufiger hörte er den umherschwirrenden Gerüchten zu, die den Bautrupp bei Laune hielten, während sie Dächer deckten und Fundamente aushoben. Es hieß, dass es in Manhattan Organisationen gebe, kleine Gruppen von Italienern, die wirklich Macht besaßen und hingingen, wohin sie wollten. Die in wunderschönen Restaurants aßen, und zwar nicht nur in italienischen, sondern in amerikanischen Steakhäusern, in kleinen Cafés, deren Betreiber Delikatessen aus ihrer eigenen Heimat servierten: gewürztes Fleisch in Teig, rohen Fisch mit Ingwerdressing. Diese Männer lebten nicht in armseligen Nachbildungen ihrer Heimatdörfer. Sie lebten in Amerika.

Weil Joey jung war und voll Verheißung steckte, fiel es ihm nicht schwer, Tommy Fianzos Gunst zu erlangen. Der erkannte in Joey eine Mischung aus Zielstrebigkeit und Gerissenheit, die ihm in den finsteren Ecken von New York gute Dienste leisten würde.

Und so ignorierte Giuseppe Colicchio das Flehen seiner Mutter und das betroffene Schweigen seines Vaters, ignorierte die Gerüchte, dass mit dem Wachsen der Organisationen die Gewalttaten, die zu verüben sie gezwungen waren, größer und die Gefängnisstrafen, die sie verbüßen mussten, länger wurden, und marschierte mit geschwellter Brust und loderndem Blick allein in die neue Welt.

Vielleicht lässt sich der Unterschied zwischen Joey und Carlo so beschreiben: Carlo vergoss bei Antonias Geburt Tränen und entschuldigte sich beim seidigen Flaum auf ihrem Kopf, dass es ihm nicht gelungen war, vor ihrer Ankunft seiner Arbeit zu entkommen. Joey gab bei Sofias Geburt Rosa einen Kuss, setzte seinen Hut auf, fuhr in die Lower East Side und kaufte eine Waffe.

Auf dem Beifahrersitz neben Joey überlegt Rosa Colicchio, welchen Namen sie ihrem nächsten Kind geben soll, auch wenn sie Angst hat, das könnte Unglück bringen. Sie denkt an Francesca, nach ihrer Großmutter. Ihre Großmutter, die Rosa nie kennengelernt hat, schickte jedes ihrer Kinder mit einem Glas voll Tränen und einem voll Olivenkernen als Glücksbringer nach Amerika. Rosa Colicchio könnte etwas Glück gebrauchen. Als Sofia ganz klein war, wollte Rosa sich mit einer Kinderschar umgeben. Jetzt, wo Sofia – plötzlich! – zu einem kleinen Mädchen mit großen Händen und Füßen und wilden Augen hochgeschossen ist, beschränkt Rosa ihren Wunsch auf eines. Ein Kind noch. Sie stellt sich Sofia vor, wie sie ohne Geschwister aufwächst. Es gibt Antonia, für die Rosa unendlich dankbar ist. Aber Rosas Kindheit war geprägt von einem einmaligen Gefühl der Zugehörigkeit, und das soll Sofia auch haben. Von anderen umgeben zu sein, die aus demselben Holz geschnitzt sind. Eine Gemeinschaft zu sein, ein Fluss und keine einsame Pfütze.

Rosa fehlen die Wörter, um über ihre Körperfunktionen – oder deren Versagen – enttäuscht zu sein. Aber etwas Unbenennbares in ihr würde sich erfüllter, vollständiger, besser anfühlen, wenn sie ein zweites Kind hätte. Sie würde das Gefühl haben, gut zu sein, eine gute Mutter, eine gute Ehefrau. Rosa wollte immer schon gut sein. Sie wendet das Gesicht vom Fenster ab, blinzelt, um wieder klarer zu sehen, und atmet die plötzlichen Panikkrämpfe fort.

»Jetzt riecht die Luft schon nach Meer«, sagt Joey. Mittlerweile fahren sie an Sand und vereinzelten Gräsern vorbei. Kleine Vögel schwirren in Aufruhr über die Straße.

Im Wagen wird gemeinsam geschnuppert und beifällig geseufzt, dann kehrt jeder wieder zu seinen eigenen Gedanken zurück. Als sie schließlich die Pension erreichen, sind sie erschöpft und gereizt.

Das Essen wird auf der Veranda serviert, der Wind zupft an den Servietten und Hemdärmeln. Antonia und Sofia bekommen zum ersten Mal Hummer und versuchen, sich gegenseitig mit den Scheren zu zwicken, bis sie sich vor hysterischem Lachen den Bauch halten und Rosa im scharfen Flüsterton Basta! sagen muss. Aber Sofia sieht, dass sie leise lächelt, als sie den Blick abwendet.

Das Meer erstreckt sich aufgewühlt und endlos vor ihnen, als gäbe es in alle Himmelsrichtungen nichts anderes. Der Sonnenuntergang färbt den Himmel und das Wasser zuerst rosa, dann orange und schließlich in ein grelles, diesiges Rot, ehe sich die Sonne davonstiehlt. Alle schauen zu, bis sie nur noch das gespiegelte Mondlicht auf den Wellenkämmen blitzen sehen.

Am nächsten Vormittag zeigt Carlo den Mädchen, wie sie im Wasser waten, solange Ebbe herrscht und die Wellen klein sind. Ihre Mammas stöckeln von der geschützten Veranda herunter und beschatten die Augen mit der Hand, um die beiden zu beobachten. »Seid vorsichtig, wenn ihr Schaum auf einer Welle seht«, sagt Carlo. »Das heißt, dass sie brechen wird.« Sofia läuft ihm ins Meer nach und ist bald klatschnass. Antonia steht bis zu den Knöcheln im Wasser und lässt die Flut an ihr ziehen, zuerst Richtung Strand und dann wieder hinaus. Sie hat das Gefühl, sehr klein und müde zu sein, als würde die ganze Welt sie in den Schlaf wiegen. Unter dem Wasser sind ihre Füße im Sand vergraben.

Sie sieht nicht, dass Sofia ihr winkt. »Schau, wie weit draußen ich bin, Tonia! Schau!« Sofia dreht sich zu ihrer Freundin um, hinter ihr die Morgensonne. »Schau, wie tief es hier wird!« Weder Antonia noch Sofia bemerken die Welle, bis sie bricht, direkt an Sofias Kreuz, gerade überraschend genug und stark genug, um sie unter Wasser zu spülen.

Antonia schreit auf und reißt die Füße aus dem Sand. Das Meer und die Erde möchten sie verschlingen, während sie auf die Stelle zuläuft, wo Sofia untergetaucht ist. Aber genauso plötzlich ist Sofia wieder da, reibt sich die Augen und spuckt hustend Salzwasser aus. Carlo hat seine kräftigen Finger um Sofias Schultern gelegt, und Antonia steht mit ihrem klopfenden Herzen und dem überschüssigen Adrenalin da. Es erstaunt und beruhigt sie zugleich, zu erkennen, dass sie hineingegangen wäre. Wenn nötig, wäre sie ganz hineingegangen. Sie dreht sich zu den Mammas am Strand um. Sie sind ferne Schatten, aber Antonia weiß, dass auch sie hineingegangen wären.

Carlo zieht Sofia an den Armen hoch, sie schlingt die Beine um seine Taille. Er umfasst ihr Gesicht und sagt etwas, das Antonia nicht hören kann.

Als alle drei wieder am Strand stehen, sagt er: »Mädchen, dreht dem Meer nie den Rücken zu. Es ist verschlagen. Sobald ihr es aus den Augen lasst, schleicht es sich hinterrücks an.« Sein Gesicht ist ganz besorgt, und am liebsten würde Antonia sagen: Schon gut, Papa, aber das tut sie nicht.

Sofia ihrerseits erlebt im Kopf immer wieder den Moment nach, in dem sie purzelbaumartig unter die Wellen gezogen wurde. Das Meer ist so viel größer und kraftvoller gewesen, als sie es sich je hätte vorstellen können. Das Wasser ist ihr in die Nase und die Augen geströmt, als würde es sie bereits kennen. Und wie seltsam es war, kopfüber zu strudeln, sodass oben und unten gar keine Bedeutung mehr hatten.

Der restliche Tag vergeht langsam, wie hinter einem Schleier. Die Mädchen sind mit sich selbst beschäftigt, und ihre Eltern, leicht beschwipst und sonnentrunken, schieben das auf die Gemächlichkeit der Ferien. Zum Abendessen gibt es Fisch mit Kartoffeln, und hinterher holt der Gastwirt zwinkernd eine braune Flasche aus einem verschlossenen Schrank. Sofia und Antonia werden ins Bett geschickt, wo sie das Gebälk der Pension in der Abendbrise ächzen und von der Veranda das melodiöse Gemurmel ihrer Eltern hören. Und so sinken Sofia und Antonia in den tiefen Schlaf von Kindern am Strand und fühlen sich beide merkwürdig machtlos und merkwürdig frei.

Irgendwann mitten in der Nacht wird Carlo Russo von einem leisen Klopfen an der Tür geweckt. Es ist der Gastwirt, der sich vielmals entschuldigt, ihn zu stören. Carlo werde am Telefon verlangt.

Carlo schlüpft in den Morgenrock. Nur ein Mensch kann ihn zu dieser späten Stunde anrufen. Nur ein Mensch kann ihn vom Fleck weg zu sich bestellen, ihn aus dem Schlaf und seiner Familie reißen.

Und Carlo fällt nur ein Grund ein, weshalb Tommy Fianzo ihn zu dieser Zeit anruft.

»Ja, Boss«, sagt Carlo in das Telefon im Flur. Aufrecht steht er da, als könnte Tommy ihn sehen. Angst macht sich in ihm breit. Sie füllt seine Lunge. Carlo sieht das Meer vor sich. Er ertrinkt, noch während er im Flur steht. Es schleicht sich hinterrücks an. Sobald ihr es aus den Augen lasst.

»Ich möchte, dass du nach draußen kommst«, sagt Tommy. »Ich möchte, dass du einen kleinen Spaziergang machst.«

Bald ist Morgen. Lina Russo wacht später als üblich auf. Sie räkelt sich unter der Decke und dreht sich auf die Seite. Ihr fällt ein, dass sie im Urlaub ist, und wenn sie aufsteht, wird sie Kaffee trinken und zusehen, wie die Sonne über dem Meer höher steigt. Sie überlegt sich, dass sie, falls Antonia noch schläft, die Arme nach ihrem Mann ausstrecken wird.

Aber dann bemerkt Lina die weiße Morgensonne, die in einem langen Rechteck zum Fenster hereinstrahlt. Sie bemerkt, dass Carlos Seite des Bettes leer ist. Und sie spürt mit einer Wucht, als wären alle Wolkenkratzer in New York auf einmal eingestürzt, als wäre Säure in die Hohlräume ihrer Knochen gegossen, als wäre Gott selbst herabgekommen, um ihr zu sagen, dass sie Carlo verloren hat.

Antonia isst unten mit Sofia Frühstücksflocken, als sie den Schrei hört. Er ist nicht als der ihrer Mamma zu erkennen, bis ihre Mamma, immer noch schreiend, die mit Fliegengitter geschützte Veranda betritt. Bei dem Schrei klappert das Geschirr auf dem Tisch, sträuben sich Antonia die Nackenhaare.

Antonia empfindet den Verlust ihres Papas so: Auf einen Schlag erlischt ein Licht, das sie mit der restlichen Welt verbindet. Der Weg vor ihr liegt im Dunkeln. Antonia lässt den Löffel fallen, und in ihrer Schüssel entsteht ein langer Riss, wie ein Haar sieht er aus. Grauen kriecht ihr wie eine fette Schnecke den Rachen hinunter.

Und noch bevor Lina die Worte hervorbringen kann, weiß Antonia, dass sie beide Eltern verloren hat.

Der Tag, an dem Carlo verschwindet, ist ein Albtraum. Er ist unscharf, und es fühlt sich an, als passiere er jemand anderem, bis auf die wenigen vereinzelten Augenblicke, die kristallklar sind, so real wie die Sonne, wie Beton. Die Mädchen werden sich den Rest ihres Lebens daran erinnern, dass Lina überredet wird, einen Schluck heißen Whiskey zu trinken und dazu eine Tablette zu nehmen, die der Gastwirt aus einem Schrank holt mit den Worten: Die hat meine Frau immer ge … – die hilft. Sie werden sich an Joey und Rosa erinnern, die Gesichter wie zu Eis erstarrt.