Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: idb

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1574 in den Niederlanden: Die Spanier belagern die ehemals reiche Stadt Leyden, Hunger und Pest halten Einzug. Die Stadt bleibt unbeugsam. Unterdessen taucht ein alter Freund der Bürgermeisterfamilie auf - das wird manches in dem Haus verändern ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 484

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

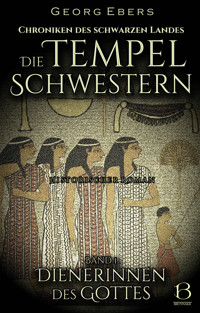

Georg Ebers

Die Frau Bürgermeisterin

idb

ISBN 9783961502912

Erstes Kapitel.

Im Jahre 1574 nach der Geburt Jesu Christi hatte der Lenz frühzeitig seinen fröhlichen Einzug in die Niederlande gehalten.

Der Himmel war blau, Mücken spielten im Sonnenlicht, weiße Falter hefteten sich an neuerblühte goldgelbe Blumen, und neben einem der vielen die weite Ebene durchschneidenden Wassergraben stand ein Storch und schnappte nach einem stattlichen Frosch; da zappelte der arme Gesell in dem roten Schnabel des Feindes. Ein Schluck: – der muntere Springer war verschwunden und sein Mörder regte die Flügel und schwang sich hoch auf. Über Gärten und Gärtchen mit blühenden Obstbäumen, zierlich abgezirkelten Beeten und bunt bemalten Lauben, über den unfreundlichen Kranz der die Stadt umgürtenden Festungsmauern und Türme, über schmale Häuser mit hohen zackigen Giebeln, über saubere Straßen, an deren Seiten Ulmen, Pappeln, Linden und Weiden im frischen Schmuck des Frühlings grünten, flog der Vogel dahin. Endlich ließ er sich auf einem Ziegeldache nieder. Hier stand auf dem First sein wohlbefestigtes Nest. Nachdem er seinen Fang großmütig dem brütenden Weibchen überlassen, stellte er sich auf das rechte Bein und schaute nachdenklich auf die Stadt hernieder, die dort unter ihm auf dem grünen Sammetteppich der Wiesen in leuchtendem Ziegelroth blink und blank aufgebaut stand. Er kannte sein schönes Leyden, die Zierde Hollands, seit manchem Jahre. Mit all' den Armen und Ärmchen des Rheins, die den stattlichen Ort in zahlreiche Eilande zerlegten und über die sich so viele steinerne Brücken schwangen, als fünf Monate des Jahres Tage zählen, war er vertraut, aber freilich, seit seinem letzten Aufbruch nach Süden hatte sich hier doch gar Manches verändert.

Wo waren die bunten Lusthäuser und Obsthaine der Bürger, wo die hölzernen Rahmen geblieben, auf denen sonst die Weber ihre dunklen und farbigen Tuche auszuspannen pflegten?

Welches Menschenwerk, welches Gewächs auch immer die Einförmigkeit der Ebene unterbrechend sich außerhalb der Stadtmauern und Festungstürme bis zur Brusthöhe eines Mannes erhoben hatte, alles war von der Erde verschwunden, und weiterhin, auf den besten Jagdplätzen des Vogels, zeigten sich im Grün der Wiesen bräunliche, von schwarzen Kreisen besäte Stellen.

Am letzten Oktober des vergangenen Jahres, kurz nachdem die Störche das Land verlassen, hatte hier ein spanisches Heer sein Lager aufgeschlagen, und wenige Stunden vor der Heimkehr der geflügelten Wanderer, am Tage des Frühlingsanfangs, waren die Belagerer unverrichteter Sache von dannen gezogen.

Mißwachs inmitten des üppigen Wuchses bezeichnete ihre Lagerstätten, das Schwarz der erloschenen Kohlen ihre Feuerplätze.

Die schwer bedrohten Bürger der erretteten Stadt atmeten dankbar auf. Das fleißige, leichtlebige Volk hatte schnell die erduldeten Leiden vergessen, denn der frühe Lenz ist so schön, und niemals will das gerettete Dasein so kostbar erscheinen, als wenn uns die Wonnen des Frühlings umgeben.

Eine neue, bessere Zeit schien nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschen begonnen zu haben. Das Kriegsvolk, welches in der belagerten Stadt gelegen und mancherlei Unerfreuliches verübt hatte, war vorgestern mit Sang und Klang verabschiedet worden. Die Axt des Zimmermanns blitzte vor den roten Mauern, Türmen und Toren in der Frühlingsonne und biß schneidig in die Balken, aus denen neue Gerüste und Rahmen zusammengefügt werden sollten; stattliche Rinder weideten friedlich und unbeängstigt rings um die Stadt her, in den verwüsteten Gärtchen ward fleißig umgegraben, gesät und gepflanzt. Auf den Straßen und in den Häusern regten sich tausend Hände, die noch jüngst auf den Wällen und Türmen Arkebusen und Spieße geführt hatten, zu nützlicher Arbeit, und alte Leute saßen ruhig vor den Türen und ließen sich den Rücken von der Sonne des warmen Lenztages bescheinen.

An diesem 18. April sah man in Leyden nur wenig unzufriedene Gesichter. An ungeduldigen fehlte es freilich nicht, und wer sie aufsuchen wollte, der brauchte nur in die Hauptschule zu gehen, wo jetzt der Mittag sich nahte und viele Buben weit eifriger durch die geöffneten Fenster des Schulzimmers, als auf den Mund des Lehrers schauten.

Nur an derjenigen Stelle des weiten Saales, an der die größeren Knaben Unterricht empfingen, machte sich keine Unruhe geltend. Auch auf ihre Bücher und Hefte schien die Frühlingssonne, auch sie rief der Lenz ins Freie, aber mächtiger noch als seine berückende Stimme schien das, was sie jetzt vernahmen, auf die jungen Gemüter zu wirken.

Vierzig leuchtende Augen waren gespannt auf den bärtigen Mann gerichtet, welcher mit tiefer Stimme zu ihnen sprach.

Selbst der wilde Jan Mulder hatte das Messer, mit dem er das wohlgetroffene Bild eines Schinkens in den Schultisch zu schneiden begonnen, sinken lassen und hörte aufmerksam zu.

Jetzt ließ sich das Mittagsgeläut von der nahen Peterskirche und bald darauf auch vom Rathausturme hören, die kleinen Buben verließen lärmend den Saal, aber – wunderbar – die Geduld der größeren hielt immer noch Stand; sie mußten doch wohl Dinge zu hören bekommen, welche nicht eigentlich in den Unterricht gehören. Der Mann, welcher da vor ihnen stand, war kein Lehrer der Schule, sondern der Stadtsekretarius van Hout, welcher seinen erkrankten Freund, den Magister und Prediger Verstroot, heute an dieser Stelle vertrat. Während des Geläutes hatte er das Buch zugeschlagen und sagte nun:

»Suspendo lectionem. He, Jan Mulder, wie würdest Du mein »suspendere« übersetzen?«

»Hängen«, entgegnete der Knabe.

»Hängen!« lachte van Hout. »Dich vielleicht an den Haken, aber wohin hängt man eine Lektion? Adrian van der Werff –«

Der Aufgerufene erhob sich schnell und sagte:

»Suspendere lectionem« heißt die Stunde abbrechen.«

»Gut; und wenn wir den Jan Mulder aufhängen wollten, so würde es heißen?«

»Patibulare, – ad patibulum!« riefen die Schüler durcheinander.

Die Züge des Stadtsekretarius, welche eben noch gelächelt hatten, wurden ernst. Er holte tief Atem und sagte dann:

»Patibulo ist ein schlechtes lateinisches Wort, und eure Väter, welche hier saßen, verstanden weniger gut als ihr seine Bedeutung. Jetzt kennt es ein jedes Kind in den Niederlanden, denn Alba hat es uns eingeschärft. Mehr als achtzehntausend brave Bürger sind durch sein »ad patibulum« an den Galgen gekommen.«

Bei diesen Worten zog er das kurze schwarze Wams durch den Gürtel, trat dem vordersten Tische näher, neigte den stämmigen Oberkörper weit vor und sagte mit stetig zunehmender innerer Erregung:

»Für heute soll es genug sein, ihr Buben. Es wird nicht viel schaden, wenn ihr die Namen später vergeßt, die wir hier lernten. Aber das Eine behaltet im Sinne: Das Vaterland über Alles! Leonidas und seine dreihundert Spartaner sind nicht vergebens gestorben, so lange es Männer gibt, die ihrem Beispiel zu folgen bereit sind. Auch an euch kommt die Reihe. Prahlen ist nicht meine Sache, aber was wahr ist, bleibt wahr. Wir Holländer haben fünfzigmal dreihundert Märtyrer für die Freiheit des heimischen Bodens gestellt. In solcher Sturmzeit gibt's feste Männer; auch Knaben haben sich tüchtig bewährt. Der Ulrich dort an eurer Spitze darf seinen Spitznamen Löwing mit Ehren tragen. ›Hie Perser – hie Griechen!‹ hieß es vor Zeiten, – wir aber rufen: ›Hie Niederland und hie Spanien!‹ Und wahrlich, der stolze Darius hat in Hellas nie so gewütet wie König Philipp in Holland. Ja, ihr Buben. Viele Blumen blühen in des Menschen Brust. Unter ihnen ist der Haß der giftige Schierling. Spanien hat ihn in unseren Garten gesät. Ich fühl' ihn hier drinnen wachsen, und ihr empfindet ihn auch und sollt ihn empfinden. Aber versteht mich nicht falsch! ›Hie Spanien – hie Niederland!‹ heißt das Geschrei und nicht: ›Hie römisch und hie reformiert!‹ Dem Herrn mag wohl jeder Glaube recht sein, wenn der Mensch nur ernstlich bestrebt ist, auf Christi Wegen zu wandeln. Am Himmelsthrone wird nicht gefragt: Papistisch, kalvinisch oder lutherisch? sondern: Wie warst du gesinnt, und wie hast du gehandelt? Achtet Jedermanns Glauben; aber den, der gegen die Freiheit des Vaterlandes mit dem Zwingherrn gemeinsame Sache macht, den mögt ihr verachten. Nun betet still. So. Und nun gehet nach Hause!«

Die Schüler erhoben sich; van Hout wischte den Schweiß von der hohen Stirn und sagte dann, während die Knaben die Bücher, Stifte und Federn zusammennahmen, zögernd und als habe er sich wegen des Gesagten vor sich selbst zu entschuldigen:

»Was ich euch da mit auf den Weg gab, das gehört vielleicht nicht in die Schule; aber, ihr Buben, dieser Kampf ist noch lange nicht am Ende, und ihr habt die Schulbank zwar noch ein Weilchen zu drücken, aber ihr seid doch auch künftige Kämpfer. Löwing, bleib' zurück, ich möchte Dir etwas sagen.«

Der Magister wandte den Buben langsam den Rücken und diese stürzten ins Freie.

In einem Winkel des Petrikirchplatzes, der hinter dem Gotteshause lag und von wenigen Vorübergehenden berührt ward, blieben sie stehen, und aus ihrem wilden Durcheinanderrufen entstand eine Art von Beratung, zu welcher sich der aus der Kirche dringende Orgelton gar sonderbar ausnahm.

Es galt, sich über das am Nachmittag vorzunehmende gemeinsame Spiel zu verständigen.

Daß es nach der Rede des Stadtsekretärs eine Schlacht geben mußte, verstand sich von selbst, das war auch von Keinem vorgeschlagen worden, sondern die Voraussetzung, von der die nun folgende Verhandlung ausging.

Bald hatte sich's entschieden, daß nicht Griechen und Perser, sondern Patrioten und Spanier gegeneinander in die Schranken treten sollten; als aber der vierzehnjährige Bürgermeisterssohn Adrian van der Werff vorschlug, schon jetzt die Parteien zu bilden, und mit der ihm eigenen gebieterischen Art Paul van Swieten und Klaus Dirkson zu Spaniern zu machen versuchte, stieß er auf heftigen Widerspruch, und es ergab sich der bedenkliche Umstand, daß sich Niemand entschließen wollte, einen wälschen Soldaten vorzustellen.

Jeder Knabe wollte den andern zum Kastilianer machen und selbst unter Niederlands Fahnen kämpfen. Aber Freund und Feind gehören nun einmal zum Kriege, und Hollands Heldenmut brauchte Spanier, um sich betätigen zu können. Die jungen Geister erhitzten sich, die Wangen der Streitenden begannen zu glühen, hie und da erhoben sich schon geballte Fäuste und alles deutete darauf hin, daß der dem Landesfeinde zu liefernden Schlacht ein gräßlicher Bürgerkrieg vorangehen werde.

Freilich waren diese munteren Burschen wenig geschickt, die Rolle der finsteren, steifnackigen Krieger des Königs Philipp zu spielen. Unter lauter Blondköpfen sah man nur wenig Knaben mit braunem und einen einzigen mit schwarzem Haar und dunklen Augen. Das war Adam Baersdorp, dessen Vater wie der van der Werff's zu den Führern der Bürgerschaft gehörte. Als auch er sich weigerte, einen Spanier zu spielen, rief einer der Knaben:

»Du willst nicht? Und mein Vater sagt doch, Deiner wäre auch so ein halber Glipper und dabei ein ganzer Papist.«

Der junge Baersdorp warf bei diesen Worten die Bücher zur Erde und drang mit erhobenen Fäusten auf seinen Gegner ein, – Adrian van der Werff trat aber schnell zwischen die Streitenden und rief:

»Schäme Dich, Cornelius . . . Wer hier noch einmal so schimpft, dem stopf' ich das Maul. Katholiken sind Christen wie wir. Ihr habt's von dem Stadtsekretarius gehört, und mein Vater sagt's auch! Willst Du Spanier sein, Adam, ja oder nein?«

»Nein!« rief dieser entschieden. »Und wenn Jemand noch einmal . . .«

»Nachher mögt ihr raufen«, unterbrach Adrian van der Werff den erregten Genossen und fuhr dann, indem er die Bücher, welche Baersdorp zu Boden geworfen, gutmütig aufhob und sie ihm reichte, entschieden fort: »Ich bin heute Spanier. Wer noch?«

»Ich, ich, meinetwegen ich auch«, riefen mehrere Schüler und die Bildung der Parteien würde in bester Ordnung zu Ende geführt worden sein, wenn nicht die Aufmerksamkeit der Knaben durch etwas Neues von ihrem Vorhaben abgelenkt worden wäre.

Ein junger Herr, dem ein schwarzer Diener folgte, kam die Straße herauf und gerade auf sie zu. Er war auch ein Niederländer, aber er hatte wenig mehr mit den Schülern gemein als das Alter, ein weiß und rotes Gesicht, blondes Haar und blaue, hell und übermütig ins Leben schauende Augen. – Jeder seiner Schritte gab Zeugnis, daß er sich als etwas Besonderes fühlte, und der Mohrenjunge in bunter Tracht, welcher ihm einige neu eingekaufte Gegenstände nachtrug, ahmte in komischer Weise seine Haltung nach. Der Kopf des Negers war noch tiefer nach rückwärts geneigt, als der des Junkers, den eine steife spanische Halskrause hinderte, sein hübsches Haupt so frei wie andere Menschenkinder zu tragen.

»Der Aff', der Wibisma«, sagte einer der Schüler und zeigte mit dem Finger auf den immer näher herankommenden Junker.

Die Augen aller Knaben wandten sich diesem zu und musterten höhnisch seinen kleinen mit einer Feder geschmückten Sammethut, sein rotes gestepptes und an Brust und Ärmeln aufgepolstertes Atlaßgewand, die weiten Puffen seiner kurzen bräunlichen Hosen und den leuchtenden Scharlach des seidenen Strumpfwerks, das sich eng an das wohlgebaute Bein schmiegte.

»Der Aff'«, wiederholte Paul van Swieten. »Er ist kardinal'sch, drum geht er so rot.«

»Und so spanisch, als käme er geradewegs aus Madrid«, rief ein anderer Knabe, und ein dritter fügte hinzu:

»Hier gewesen sind die Wibisma wenigstens nicht, so lange das Brot bei uns knapp war.«

»Die Wibisma sind allesamt Glipper.«

»Und das stolziert hier am Alltag in Sammet und Seide herum«, sagte Adrian. »Seht nur den schwarzen Buben, den der rotbeinige Storch mit nach Leyden gebracht hat.«

Die Schüler erhoben ein lautes Gelächter, und sobald der Junker sie völlig erreicht hatte, schnarrte Paul van Swieten ihm mit näselnder Stimme zu:

»Wie ist euch das Ausreißen bekommen? Wie geht es in Spanien, Herr Glipper?«

Der Junker warf den Kopf weiter zurück, der Neger hinter ihm tat das Gleiche, und Beide gingen ruhig weiter, auch noch als Adrian ihm ins Ohr rief:

»Glipperchen! Sage mir doch, um wie viel Silberlinge hat Judas den Heiland verschachert?«

Der junge Matenesse van Wibisma machte eine unwillige Bewegung, hielt aber immer noch an sich, bis ihm Jan Mulder in den Weg trat, ihm sein kleines Baret von Tuch, an dem eine Hahnenfeder steckte, wie ein Bettler unter das Kinn hielt und demütig bat:

»Schenkt mir einen Ablaßgroschen für unsern Kater, Herr Grande; er hat gestern dem Metzger ein Kalbsbein gestohlen.«

»Aus dem Weg!« sagte nun der Junker stolz und entschieden und versuchte es, Mulder mit der Rückseite der Hand bei Seite zu drängen.

»Nicht anfassen, Glipper!« rief jetzt der Schüler und erhob drohend die Faust.

»So laßt mich in Ruh'«, entgegnete Wibisma. »Ich suche keine Händel und am letzten mit euch.«

»Warum denn nicht mit uns?« fragte Adrian van der Werff, den der kühl-hochmütige Ton der letzten Worte verdroß.

Der Junker zuckte wegwerfend die Achseln. Adrian aber rief: »Weil Dein spanisch Gewand Dir besser gefällt als unsere Wämmser von Leydener Tuch.«

Hier schwieg Adrian, denn Jan Mulder schlich sich hinter den Junker, schlug ihm mit einem Buch auf den Hut und rief, während Nicolas van Wibisma die Augen von der sie beschattenden Kopfbedeckung zu befreien suchte: »So, Herr Grande, nun sitzt das Hütlein fest. Du darfst es ja aufbehalten, auch vor dem König.«

Der Neger konnte seinem Herrn nicht beispringen, denn auf seinen beiden Armen ruhten Pakete und Düten. Der junge Edelmann rief ihn auch nicht, denn er wußte, wie feig sein schwarzer Diener war, und er fühlte sich stark genug, um sich selbst zu helfen.

An seinem Hute hielt eine kostbare Agraffe, die er erst neulich an seinem siebenzehnten Geburtstage zum Geschenk erhalten hatte, eine stolze Straußenfeder fest; aber er dachte nicht an sie, warf den Hut von sich, streckte die Arme wie zum Ringkampfe aus und fragte mit glühenden Wangen laut und entschieden: »Wer hat das getan?«

Jan Mulder war rasch in den Kreis seiner Genossen zurückgewichen, und statt hervorzutreten und seinen Namen zu nennen, rief er lachend:

»Suche den Hutwalker, Glipper! Wir wollen Blindekuh spielen.«

Der Junker wiederholte nun dringender und außer sich vor Zorn seine Frage.

Als statt jeder andern Antwort die Schüler auf Jan Mulder's Scherz eingingen und munter durcheinander schrieen: »Blindekuh spielen! Den Hutwalker suchen! Glipperchen, mach' Du den Anfang!« da hielt sich Nicolas nicht länger und rief wütend in die lachende Schar hinein: »Feiges Lumpengesindel!«

Kaum war dies Wort verklungen, als Paul van Swieten seine in Schweinsleder gebundene kleine Grammatik erhob und sie Wibisma vor die Brust warf. Unter lautem Geschrei folgten dem Donatus andere Bücher nach und schlugen dem Edelknaben an die Schultern und Beine. Verwirrt und sein Antlitz mit den Händen schützend, zog er sich an die Mauer der Kirche zurück. Dort blieb er stehen und schickte sich an, sich auf seine Feinde zu stürzen.

Die steife und modisch hohe spanische Krause beengte nun nicht mehr seinen schönen, von goldenen Locken umwallten Kopf. Frei und kühn schaute er seinen Gegnern ins Antlitz, streckte die durch manche ritterliche Übung gestählten sechzehnjährigen Glieder und stürzte sich dann mit einem echt niederländischen Fluche auf den ihm am nächsten stehenden Adrian van der Werff.

Nach kurzem Ringen lag der seinem Gegner an Alter und Kraft nachstehende Bürgermeisterssohn am Boden; aber nun legten die anderen Schüler, welche dabei nicht aufhörten, »Glipper« und wieder »Glipper« zu schreien, Hand an den Junker, welcher auf dem Überwundenen kniete.

Nicolas wehrte sich tapfer, aber die Übermacht seiner Gegner war zu groß. Außer sich, seiner selbst vor Ingrimm und Scham nicht mehr mächtig, riß er den Dolch aus dem Gürtel.

Jetzt erhoben die Knaben ein furchtbares Gezeter, und zwei von ihnen warfen sich auf Nicolas, um ihm die Waffe zu entwinden. Dies gelang ihnen schnell; der Dolch flog auf das Pflaster, aber Paul van Swieten sprang klagend zurück, denn die scharfe Klinge hatte seinen Arm getroffen, und helles Blut floß auf den Boden.

Minutenlang übertönte das Geschrei der Knaben und das Jammergeheul des Schwarzen das schöne Orgelspiel, welches aus den Fenstern der Kirche drang. Plötzlich verstummte die Musik: statt der kunstvoll vorgetragenen Weise ließ sich nur noch der langsam ausklingende Klageton einer einzelnen Pfeife vernehmen, und ein junger Mann stürzte aus der Sakristeipforte des Gotteshauses hervor. Schnell überblickte er die Ursache des wilden Getöses, welches ihn in seiner Übung gestört hatte. Sein hübsches, von einem kurzen Vollbart umrahmtes Gesicht, welches eben noch erschreckt genug dreingeschaut hatte, begann zu lächeln, aber die Scheltworte und Handbewegungen, mit denen er die ergrimmten Burschen auseinandertrieb, waren doch ernstlich genug und verfehlten keineswegs ihre Wirkung.

Die Schüler kannten den Musiker Wilhelm Corneliussohn und setzten ihm keinen Widerstand entgegen, denn sie mochten ihn leiden, und das Dutzend Jahre, welches er vor ihnen voraus hatte, verlieh ihm ihnen gegenüber ein unbestrittenes Ansehen. Keine Hand rührte sich mehr gegen den Junker, aber die Buben umringten nun den Orgelspieler, um durcheinander redend und schreiend Nicolas anzuklagen und sich selbst zu verteidigen.

Paul van Swieten's Wunde war leicht. Er stand außerhalb des Kreises seiner Kameraden und stützte den verletzten linken Arm mit der rechten Hand. Manchmal blies er auf die mit einem Tüchlein umwickelte brennende Stelle im Fleische, aber die Neugier auf den Ausgang dieses unterhaltenden Streites war stärker als der Wunsch, sich verbinden und heilen zu lassen.

Als das Werk des Friedensstifters sich bereits dem Abschluß näherte, rief der Verwundete plötzlich, indem er mit der gesunden Hand nach der Richtung der Schule hinwies, seinen Kameraden warnend zu:

»Da kommt der Herr von Nordwyk! Laßt den Glipper, sonst wird's etwas setzen!«

Paul van Swieten nahm seinen wunden Arm wieder in die Rechte, und lief schnell um die Kirche herum. Mehrere andere Knaben folgten ihm, aber der neue Ankömmling, vor dem ihnen bangte, hatte junge, kaum dreißigjährige Beine von beträchtlicher Höhe und wußte sie wacker zu brauchen.

»Halt, ihr Buben!« rief er mit weithin tönender Kommandostimme. »Halt! Was hat's da gegeben?«

Jedermann in Leyden zollte dem hochgelehrten und tapfern jungen Edelmanne große Achtung, und so blieben denn sämtliche Knaben, welche den Warnruf des Verwundeten nicht sogleich beachtet hatten, stehen, bis der Herr von Nordwyk sie erreicht hatte.

Ein sonderbar lebhaftes Leuchten flackerte aus den klugen Augen, und ein feines Lächeln umspielte den schnurrbärtigen Mund dieses Mannes, als er dem Musiker zurief:

»Was hat's hier gegeben, Meister Wilhelm? Ist das Geschrei der Jünger Minerva's mit Eurem Orgelspiel nicht in Harmonie zu bringen gewesen, oder hat – aber bei allen Farben der Iris, das ist ja Nico Matenesse, der junge Wibisma! Und wie sieht der Junker aus! Rauferei im Schatten der Kirche, und Du dabei, Adrian, und Ihr dabei, Meister Wilhelm?«

»Ich brachte sie auseinander«, entgegnete der Angeredete gelassen und strich die verschobenen Manschetten zurecht.

»Mit aller Ruhe, aber mit Nachdruck, wie beim Orgelspiele«, lachte der Kommandant. »Wer hat den Streit begonnen? Ihr, Junker? Oder die Anderen?«

Nicolas fand vor Erregung, Scham und Ingrimm keine zusammenhängenden Worte. Adrian aber trat vor und sagte: »Wir haben mit einander gerungen. Haltet es uns zugute, Herr Janus!«

Nicolas warf seinem Gegner einen freundlichen Blick zu.

Der Herr von Nordwyk, Jan van der Does, oder, wie er sich als Gelehrter selbst zu nennen liebte, Janus Dousa, war aber keineswegs mit dieser Auskunft zufrieden, sondern rief: »Geduld, Geduld! Du siehst verdächtig genug aus, Meister Adrian; tritt einmal hieher und erzähle mir, »atrekos«, der Wahrheit gemäß, was hier vorging.«

Der Schüler folgte diesem Geheiß und tat es ehrlich, ohne etwas von dem Geschehenen zu verschweigen oder zu beschönigen.

»Hm«, machte Dousa, nachdem der Knabe seinen Bericht geschlossen. »Ein schwerer Fall. Freizusprechen ist Keiner. Eure Sache wäre die bessere ohne das Messer, mein feiner Herr Junker, aber Du, Adrian, und ihr, ihr pausbäckigen Lümmel, die eure . . . Da hinten kommt der Herr Rektor . . . Wenn er euch einfängt, so bekommt ihr an diesem schönen Tage gewiß nicht mehr als vier Wände zu sehen. Das sollte mir leid tun.«

Die pausbäckigen Lümmel und Adrian mit ihnen verstanden diesen Wink und jagten ohne Abschied wie eine vom Habicht verfolgte Taubenschaar um die Kirche herum.

Sobald sie verschwunden waren, näherte sich der Kommandant dem jungen Nicolas und sagte:

»Ärgerliche Geschichten! Was Denen da recht war, ist Euch billig. Macht, daß Ihr nach Haus kommt! Seid Ihr bei Eurer Base zu Gast?«

»Ja, Herr«, entgegnete der Junker.

»Ist Euer Vater auch in der Stadt?«

Der Junker schwieg.

»Er will nicht gesehen sein?«

Nicolas nickte bejahend, und Dousa fuhr fort:

»Leyden steht jedem Holländer offen, auch Euch. Wenn Ihr freilich wie der Page des Königs Philipp einhergeht und denen, die Euresgleichen sind, Mißachtung erweist, so habt Ihr die Folgen selbst zu tragen. Da liegt Euer Dolch, junger Freund, und da Euer Hut. Hebt beide auf und laßt Euch bedeuten, daß solche Waffe kein Spielzeug ist. Manchem hat ein Augenblick, in dem er sie unbesonnen brauchte, ein ganzes Leben verdorben. Die Übermacht, die Euch bedrängte, mag Euch entschuldigen. Aber wie kommt Ihr mit diesem zerfetzten Wams ohne Schande bis zum Haus Eurer Base?«

»Mein Mantel ist in der Kirche«, sagte der Musiker, »ich geb' ihn dem Junker.«

»Brav, Meister Wilhelm!« entgegnete Dousa. »Wartet hier, Herrlein, und geht dann nach Hause. Ich wollte, die Zeit käme wieder, in der Euer Vater sich aus meinem Gruß etwas machte. Wißt Ihr auch, weswegen er ihm nicht mehr genehm ist?«

»Nein, Herr.«

»So will ich es Euch sagen. Weil er gern Spanisch hört und ich beim Niederländischen bleibe.«

»Wir sind Holländer wie Ihr«, entgegnete Nicolas mit erglühenden Wangen.

»Kaum«, gab Dousa gelassen zurück, legte die Hand an das hagere Kinn und gedachte zu dem scharfen ein freundlicheres Wort zu fügen, als der Junker heftig ausrief:

»Herr von Nordwyk, dies »Kaum« nehmt Ihr zurück!«

Dousa schaute erstaunt dem kühnen Knaben ins Antlitz, und wieder zuckte es heiter um seinen Mund. Dann sagte er freundlich:

»Mein Herr Nicolas, Ihr gefallt mir; und wenn Ihr ein rechter Holländer werden wollt, so soll es mich freuen. Da kommt Meister Wilhelm mit seinem Mantel. Gebt mir die Hand. Nein, nicht diese, die andere!«

Nicolas zögerte; Janus aber erfaßte mit beiden Händen des Knaben Rechte, beugte die hohe Gestalt zu dem Ohre desselben hernieder und sagte so leise, daß der Musiker ihn nicht verstehen konnte: »Bevor wir scheiden, nehmt von Einem, der es gut meint, dies Wort mit auf den Weg: Ketten, auch goldene, ziehen herab, aber die Freiheit gibt Flügel. Ihr spiegelt Euch in dem gleißenden Prunk, wir aber schlagen mit dem Schwert auf die spanischen Fesseln, und ich lobe mir unsere Arbeit. – Denkt an dies Wort, und wenn's Euch beliebt, so kündet es auch Eurem Vater.«

Janus Dousa wandte dem Knaben den Rücken, winkte dem Musiker grüßend zu und ging von dannen.

Zweites Kapitel.

Der junge Adrian eilte den Werffsteg hinab, welcher seinem Geschlecht den Namen gegeben. Er beachtete weder die Linden zu beiden Seiten, in deren Kronen die ersten grünen Blättchen sich aus den spitzen Knospenhüllen hervordrängten, noch die Vögel, welche Nester bauend und zwitschernd in den gastlichen Zweigen der stattlichen Bäume hin und her flogen, denn er hatte nichts im Sinne, als möglichst schnell nach Hause zu kommen.

Jenseits der die Achtergracht überspannenden Brücke blieb er unschlüssig vor einem großen Gebäude stehen.

An der Mitteltür desselben hing der Klopfer, aber er wagte nicht sogleich ihn zu heben und ihn auf die glänzende Platte unter dem Schlosse fallen zu lassen, denn er hatte bei den Seinen keinen frohen Empfang zu erwarten.

Sein Wämmschen war beim Ringen mit dem stärkeren Gegner übel zugerichtet worden. Die zerrissene Halskrause hatte ihren rechtmäßigen Platz eingebüßt und sich's gefallen lassen müssen, in eine Tasche zu wandern, und das neue violette Strumpfwerk an seinem rechten Beine, dies unglückselige Strumpfwerk, war auf dem Pflaster völlig durchgerieben worden, und die große klaffende Wunde in demselben zeigte weit mehr von Adrian's weißem Knie, als ihm lieb war.

Die Pfauenfeder an dem sammetnen Mützlein ließ sich leicht ersetzen, aber das Wams war nicht an der Naht, sondern im Tuche zerrissen und das Strumpfwerk kaum mehr zu stopfen.

Das tat dem Knaben aufrichtig leid, denn der Vater hatte befohlen, das Zeug gut zu halten, um die Pfennige zu sparen; ging es doch in dieser Zeit knapp her in dem großen Hause, das mit drei Türen, ebenso vielen mit schön geschwungenen Voluten geschmückten Giebeln und sechs Fenstern im untern und obern Stock gar stolz und stattlich dem Werffsteg zugewandt war.

Die Bürgermeisterei trug nicht viel ein, und das großväterliche Gewerbe der Sämischlederbereitung, sowie der Handel mit Fellen gingen rückwärts, denn dem Vater lagen andere Dinge im Sinne, Dinge, die nicht nur seinen Geist, seine Kraft und Zeit, sondern auch jeden überflüssigen Heller in Anspruch nahmen.

Adrian hatte zu Hause nichts Gutes zu erwarten, – gewiß nicht vom Vater und noch weniger von Frau Barbara, seiner Base.

Aber der Knabe fürchtete sich doch noch weniger vor dem Zorne dieser beiden, als vor einem unzufriedenen Blicke aus den Augen der jungen Frau, welche er seit kaum zwölf Monaten »Mutter« nannte und die nur sechs Jahre mehr als er selber zählte.

Sie sagte ihm niemals ein unfreundliches Wort, aber vor ihrer Schönheit, ihrem stillen, vornehmen Wesen zerschmolzen sein Trotz und seine Wildheit. Ob er sie lieb hatte, wußte er selbst nicht recht, aber sie kam ihm vor wie die gute Fee, von der die Märchen erzählten, und es wollte ihm oft scheinen, als ob sie viel zu zart und fein und holdselig für ihr einfach bürgerlich Haus wäre. Sie lächeln zu sehen machte ihn glücklich, und wenn sie traurig dreinschaute – und das kam nicht eben selten vor – so tat ihm das Herz weh. Gütiger Himmel! Freundlich konnte sie ihn gewiß nicht empfangen, wenn sie dies Wams anschaute und die Krause da in der Tasche und das unglückselige Strumpfwerk!

Und dann!

Da läutete es wieder!

Die Essenszeit war längst vorbei, und der Vater wartete auf Keinen. Wer zu spät kam, der hatte das Nachsehen, wenn sich seiner nicht Base Barbara in der Küche erbarmte.

Aber was half das Bedenken und Zaudern?

Adrian raffte sich auf, biß die Zähne zusammen, preßte die Linke fester um die zerrissene Halskrause in der Tasche und ließ den Klopfer kräftig auf die Stahlplatte schlagen.

Trautchen, die alte Magd, öffnete die Tür und bemerkte in der weiten, halbdunklen Hausflur, in welcher dicht aneinandergereiht die Lederballen lagerten, nichts von der Verwahrlosung seines äußern Menschen.

Schnell eilte er die Stiege hinauf.

Das Speisezimmer stand offen, und – o Wunder! – der gedeckte Tisch war noch unberührt – der Vater mußte länger als sonst auf dem Rathause geblieben sein.

In großen Sätzen sprang Adrian auf sein Giebelstübchen, kleidete sich säuberlich um und trat, bevor der Hausherr den Segen gesprochen, zu den Seinen. In einer gelegenen Stunde konnten Wams und Strumpfwerk den bessernden Händen der Base Barbara oder Trautchen's übergeben werden.

Adrian griff wacker in die dampfende Schüssel; aber bald ward ihm schwül um's Herz, denn der Vater sprach kein Wort und blickte so ernst und besorgt vor sich hin wie damals, als die Not in der belagerten Stadt stieg.

Des Knaben junge Stiefmutter saß ihrem Gatten gegenüber und blickte oft in das ernste Antlitz Peter's van der Werff, um einem freundlichen Blick von ihm zu begegnen.

Jedesmal, wenn sie das vergeblich getan, strich sie das feine, goldblonde Haar von der Stirn, warf den schönen kleinen Kopf zurück oder biß sich leicht in die Lippe und schaute still auf ihren Teller.

Auf der Base Barbara Fragen: »Was gab es im Rat? Kommt das Geld zu der neuen Glocke zusammen? Gebt ihr Jakob van Sloten die Wiese in Pacht?« gab er kurze, halb ablehnende Antworten.

Der feste Mann, der da so schweigsam und mit zusammengezogenen Brauen unter den Seinen saß und einigemal hastig, dann aber gar nicht wieder in die Schüssel griff, sah nicht aus wie Einer, der sich müßigen Launen hingibt.

Noch sprachen alle Anwesenden, nun auch Magd und Knecht, den Speisen zu, als der Hausherr sich plötzlich erhob und, indem er die zusammengefalteten Hände an den stark vorspringenden Hinterkopf preßte, stöhnend ausrief: »Ich kann nicht mehr. Sprich Du das Dankgebet, Maria. Geh' auf's Rathaus, Janche, und frag', ob noch kein Bote herein ist.«

Der Knecht wischte sich den Mund und gehorchte sogleich. Es war ein großer, breitschultriger Friese, aber er reichte seinem Herrn nur bis an die Stirn.

Ohne die Seinen zu grüßen, wandte Peter van der Werff den Rücken, öffnete die zu seinem Arbeitszimmer führende Tür, zog sie, nachdem er die Schwelle überschritten, scharf ins Schloß und trat dann an den großen, aus Eichenholz festgefügten Schreibtisch, auf dem Papiere und Briefe in hohen, mit rohen Bleiplatten beschwerten Stößen geordnet lagen, und begann in den neu angekommenen Akten zu blättern. Eine Viertelstunde lang suchte er vergebens zu der nötigen Aufmerksamkeit zu gelangen. Dann ergriff er den Arbeitsstuhl, um die gekreuzten Arme auf seine hohe, durchbrochene Rückenlehne von einfachem Schnitzwerk zu stützen. Dabei schaute er nachdenklich zu dem Holzgetäfel der Zimmerdecke hinauf. Nach einigen Minuten schob er mit dem Fuß den Sessel bei Seite, hob die Hand zum Munde, trennte den Schnurrbart von dem starken braunen Kinnbart und trat an's Fenster. Die kleinen, kreisrunden, mit Bleirahmen verbundenen Scheiben gestatteten, so spiegelblank sie auch geputzt sein mochten, doch nur einen engbegrenzten Teil der Straße zu überblicken, aber der Bürgermeister schien das, wonach er ausschaute, gefunden zu haben; denn er stieß das Fenster hastig auf und rief dem Knechte, welcher sich eilends dem Hause näherte, entgegen:

»Aufgeschaut, Janche; ist er herein?«

Der Friese schüttelte verneinend den Kopf, das Fenster flog wieder zu, und wenige Augenblicke später griff der Bürgermeister nach dem Hute, welcher zwischen einigen Reiterpistolen und einem einfachen derben Degen unter dem Bilde einer jungen Frau an der einzigen nicht völlig nackten Wand seines Zimmers hing.

Die marternde Unruhe, welche ihn erfüllte, duldete ihn nicht länger im Hause.

Er wollte das Pferd satteln lassen und dem erwarteten Boten entgegenreiten.

Ehe er das Zimmer verließ, blieb er sinnend stehen und trat dann noch einmal vor den Schreibtisch, um einige Papiere zu unterschreiben, die für das Rathaus bestimmt waren; denn es konnte bis zu seiner Heimkehr Nacht werden.

Stehend überflog er die beiden Blätter, welche er vor sich ausgebreitet hatte, und griff nach der Feder. Da öffnete sich leise die Tür des Gemaches, und der frische Sand, mit dem die weißen Dielen bestreut waren, knisterte unter einem zierlichen Fuße. Er hörte es wohl, ließ sich aber nicht stören.

Jetzt stand sein Weib dicht hinter ihm. Vierundzwanzig Jahre jünger als er, glich sie ganz einem schüchternen Mädchen, als sie nun ihren Arm erhob und es doch nicht wagte, die Aufmerksamkeit ihres Gatten von den Geschäften abzulenken.

Ruhig wartete sie, bis er das erste Papier unterzeichnet hatte, dann wandte sie den lieblichen Kopf zur Seite und rief mit gesenkten Augen und leicht errötend:

»Ich bin es, Peter!«

»Gut, mein Kind«, entgegnete er kurz und näherte die zweite Schrift den Augen.

»Peter!« rief sie zum andern Male, dringender als vorher, aber immer noch schüchtern. »Ich habe Dir etwas zu sagen.«

Van der Werff wandte das Haupt zu ihr hin, warf ihr einen kurzen, freundlichen Blick zu und sagte:

»Jetzt, Kind? Du stehst, ich habe zu tun, und da liegt schon mein Hut.«

»Aber Peter!« entgegnete sie; und es blitzte etwas wie Unwillen aus ihren Augen, während sie mit kaum merklich klagender Stimme fortfuhr: »Wir haben heute noch gar nicht mit einander geredet. Mir ist das Herz so voll, und was ich Dir sagen möchte, das ist, das muß ja . . .«

»Wenn ich heimkomme, Maria, jetzt nicht«, gab er sie unterbrechend zurück und seine tiefe Stimme klang dabei halb ungeduldig, halb bittend. »Erst die Stadt und das Land, – dann die Minne.«

Maria warf bei diesen Worten das Haupt zurück und sagte mit zuckenden Lippen:

»Das ist Deine Rede seit dem ersten Tag unserer Ehe.«

»Und leider, – leider – sie muß es bleiben, bis wir am Ziel sind«, entgegnete er fest.

Da stieg ihr das Blut in die zarten Wangen und rascher atmend rief sie schnell und entschieden:

»Ja wohl, dies Wort kenne ich seit Deiner Werbung, und ich bin meines Vaters Tochter und war ihm niemals entgegen, aber nun paßt es nicht mehr auf uns Beide und es sollte lauten: »Alles für's Land, und dem Weibe gar nichts«.«

Van der Werff legte die Feder aus der Hand und wandte sich voll seiner jungen Gattin zu.

Ihre schlanke Gestalt schien gewachsen zu sein und ihre in Tränen schwimmenden blauen Augen leuchteten stolz. Wie von Gott für ihn, und eigens für ihn geschaffen war diese Gefährtin. Das Herz ging ihm auf. Freimütig streckte er dem geliebten Wesen beide Hände entgegen und sagte innig:

»Du weißt, was es gilt! Dies Herz ist unwandelbar, und es kommen andere Zeiten.«

»Wann werden sie kommen?« fragte Maria so dumpf, als glaubte sie nicht an eine bessere Zukunft.

»Bald!« entgegnete ihr Gatte fest. »Bald, wenn jetzt nur ein Jeder willig gibt, was das Vaterland fordert.«

Das junge Weib löste bei diesen Worten die Hände aus denen des Gatten; denn die Tür hatte sich geöffnet, und Frau Barbara rief von der Schwelle her ihrem Bruder entgegen:

»Herr Matenesse van Wibisma, der Glipper, steht in der Hausflur und will Dich sprechen.«

»Führ' ihn herauf«, sagte der Bürgermeister verdrossen.

Als er mit seiner Gattin wieder allein war, fragte er schnell:

»Willst Du Nachsicht üben, und willst Du mir helfen?«

Sie nickte bejahend und versuchte dabei zu lächeln.

Er merkte, daß sie nicht froh war, und weil ihm das wehe tat, streckte er ihr nochmals die Hand entgegen und sagte:

»Es kommen bessere Tage, in denen ich Dir mehr sein darf als heute. Was wolltest Du mir vorhin sagen?«

»Ob Du es weißt oder nicht weißt, – für den Staat hat es nichts zu bedeuten.«

»Aber für Dich. So hebe nur wieder den Kopf und schaue mich an. Mach' schnell, Liebe, denn da sind sie schon auf der Treppe.«

»Es ist der Rede nicht wert. – Heute vor einem Jahre, – heute könnten wir unsern Hochzeitstag feiern.«

»Unsern Hochzeitstag!« rief er und schlug laut in die Hände. »Ja, richtig, wir schreiben den siebenzehnten Aprilis, und das, das hab' ich vergessen!« Liebreich zog er sie an sich, da ging schon die Tür, und Adrian führte den Baron in das Zimmer.

Van der Werff verneigte sich höflich vor dem seltenen Gast, dann rief er seiner Gattin, die sich errötend entfernte, herzlich nach:

»Meinen Glückwunsch also! Ich komme nachher. Adrian, wir feiern heut ein schönes Fest, unsern Hochzeitstag, daß Du's weißt.«

Der Knabe schlüpfte schnell aus der Tür, die er noch in der Hand hielt; denn ihm ahnte, daß der vornehme Besuch auch für ihn nichts Gutes bedeute.

In der Hausflur blieb er sinnend stehen. Dann eilte er schnell die Treppe hinauf, holte sein federloses Mützlein und eilte hinaus vor das Tor.

Draußen sah er seine Kameraden, die sich mit Stöcken und Stangen in Schlachtordnung stellten.

Wohl hätte er sich gern an dem Kriegsspiel beteiligt; aber eben deswegen wollte er in diesem Augenblick das Rufen der Streiter lieber gar nicht hören und lief dem Zylhofe zu, bis er aus dem Bereich ihrer Stimmen war.

Nun hemmte er den Schritt und folgte in gebückter Haltung, manchmal auf den Knieen, einem kleinen, in den alten Rhein mündenden Graben.

Sobald seine Mütze von den weißen, blauen und gelben Frühlingsblumen, die er gepflückt hatte, übervoll war, setzte er sich auf einen Grenzstein, vereinte jene mit leuchtenden Augen zu einem schönen bunten Strauß und lief mit ihm nach Hause.

Auf der Sommerbank neben dem Tor saß die alte Magd, mit seiner kleinen sechsjährigen Schwester. Der übergab er die Blumen, welche er bis dahin auf dem Rücken versteckt gehalten, und sagte:

»Nimm, Elisabethchen, und bring' sie der Mutter, 's ist heute ihr Hochzeitstag; ich weiß es. Statte ihr auch einen schönen Glückwunsch ab von uns Beiden.«

Die Kleine erhob sich, die alte Magd aber sagte:

»Adrianchen, Du bist ein kreuzbraver Junge.«

»Meinst Du?« fragte er, und all' seine Sünden vom Vormittag kamen ihm in den Sinn.

Aber leider verursachten sie ihm keinerlei Reue; vielmehr begannen seine Augen schelmisch zu leuchten, und sein Mund lachte, als er die Schulter der Alten klopfte und ihr leise ins Ohr flüsterte:

»Es sind heute Haare geflogen, Trautchen. Droben in der Kammer unter dem Bett liegt mein Wams und das neue Strumpfwerk. So wie Du kann doch keine stopfen.«

Die Magd drohte mit dem Finger, er aber wandte sich hurtig um und lief vor das Zylthor, um diesmal die Spanier gegen die Niederländer zu führen.

Drittes Kapitel.

Der Bürgermeister hatte den Edelmann genötigt, sich auf den Arbeitsstuhl niederzulassen, er selbst aber lehnte halb sitzend am Schreibtisch und hörte seinem stattlichen Gaste nicht ohne Ungeduld zu.

»Ehe ich von wichtigeren Dingen rede«, hatte Herr Matenesse van Wibisma begonnen, »möchte ich Euch als einem gerechten Manne die Ahndung der Unbill an's Herz legen, welche meinem Blut in dieser Stadt widerfahren.«

»Redet«, bat der Bürgermeister, und der Ritter erzählte nun kurz und mit unverhüllter Empörung von dem Überfall, den sein Sohn bei der Jakobikirche erlitten hatte.

»Ich werde den Rektor von diesem ärgerlichen Vorfall unterrichten«, erwiderte van der Werff, »und gegen die Schuldigen wird nach Recht und Gebühr vorgegangen werden; aber verzeiht, edler Herr, wenn ich Euch frage: Hat man auch schon untersucht, wer den Anlaß gegeben?«

Herr Matenesse van Wibisma schaute den Bürgermeister verwundert an und entgegnete stolz:

»Ihr kennt den Bericht meines Sohnes.«

»Man soll sie billig hören Beide«, gab van der Werff gelassen zurück. »Das ist von altersher niederländischer Brauch.«

»Mein Sohn trägt meinen Namen und redet die Wahrheit.«

»Unsere Buben heißen nur Leendert oder Adrian oder Gerrit, aber sie tun das Gleiche, und so muß ich Euch bitten, den Junker zum Verhör in die große Schule zu senden.«

»Das wird mit nichten geschehen«, entgegnete der Ritter entschieden. »Wäre ich der Meinung, daß diese Sache vor den Rektor gehörte, so hätte ich ihn aufgesucht und nicht Euch, Herr Peter. Mein Sohn hat seinen eigenen Präzeptor, und er wurde nicht in eurer Schule überfallen, der er ohnehin entwachsen ist, denn er zählt bald siebenzehn Jahre, sondern auf offener Straße, über deren Sicherheit zu wachen Eures, des Bürgermeisters, Amt ist.«

»Gut denn, so reicht Eure Klage ein, führt den Junker vor die Schöffen, stellt Zeugen und laßt dem Recht seinen Lauf. Aber, Herr«, fuhr van der Werff fort und mäßigte den ungeduldigen Klang seiner Stimme, »waret Ihr nicht selbst einmal jung? Habt Ihr die Raufereien unter der Burg völlig vergessen? Welch' ein Gefallen geschieht Euch, wenn wir ein paar unbesonnene Wichte bei diesem sonnigen Wetter auf zwei Tage ins Loch werfen? Die Galgenvögel finden drinnen wie draußen etwas Lustiges zu treiben, und nur die Eltern sind die Bestraften.«

Die letzten Worte hatten so freundlich und gutherzig geklungen, daß sie ihre Wirkung auf den Freiherrn nicht verfehlten. Er war ein hübscher Mann, dessen wohlgebildete, behagliche, echt niederländische Züge nichts weniger als Härte verrieten.

»Wenn Ihr in diesem Ton mit mir redet«, gab er lächelnd zurück, »so werden wir uns leichter vereinen. Daß ich's nur sage. Wäre die Rauferei beim Spiel oder bei einer knabenhaften Streiterei entstanden, so würde ich kein Wort verlieren, – aber daß schon die Kinder sich herausnehmen, Andersgesinnte mit Hohn und Gewalttat zu überfallen, das darf nicht ohne Rüge hingehen. Die Buben haben dem Junker das läppische Wort nachgerufen . . .«

»Es ist freilich ein übler Schimpf«, unterbrach van der Werff den Edelmann, »ein sehr garstiger Name ist es, mit dem unser Volk die Feinde seiner Freiheit bezeichnet.«

Der Freiherr erhob sich und stellte sich dem andern Manne erregt gegenüber.

»Wer sagt Euch«, rief er und schlug dabei auf die breite, mit seidenen Puffen gepolsterte Brust, »wer sagt Euch, daß wir Holland die Freiheit mißgönnen? Wir wünschen just so lebhaft wie Ihr, sie für die Staaten zurückzugewinnen, aber auf anderen, graderen Wegen als der Oranier . . .«

»Ob Eure Wege krumm oder grade sind, Herr«, gab van der Werff zurück, »hab' ich hier nicht zu prüfen; aber das weiß ich gewiß: es sind Holzwege.«

»Sie sollen zum Herzen Philipp's, unseres und eures Königs, führen.«

»Ja, hätte der nur das, was wir in Holland ein Herz nennen«, entgegnete der Andere und lächelte bitter; Wibisma aber warf den Kopf heftig zurück und sagte verweisend:

»Herr Bürgermeister, Ihr sprecht von dem gesalbten Fürsten, dem ich Treue geschworen.«

»Freiherr Matenesse«, entgegnete van der Werff mit schwerem Ernst in der Stimme, indem er sich hoch aufrichtete, die Arme kreuzte und dem Edelmann scharf in die Augen schaute, »ich spreche vielmehr von dem Zwingherrn, dessen Blutrat Alles, was niederländisch heißt und Euch mit uns Anderen für todeswürdige Verbrecher erklärte, der durch Alba, seinen würgenden Teufel, Zehntausende von redlichen Männern verbrannt, geköpft und erhängt und andere Zehntausende ihrer Güter beraubt und aus dem Lande verjagt hat, ich spreche von dem ruchlosen Tyrannen . . .«

»Genug«, rief der Ritter und klammerte die Hand an den Griff des Degens. »Wer gibt Euch das Recht . . .«

»Wer mir das Recht gibt, so bittere Reden zu führen, wollt Ihr fragen?« unterbrach Herr Peter den Andern und suchte mit einem finsteren Blick die Augen des Edelmannes. »Wer mir dies Recht gibt? Ich brauche es nicht zu verschweigen. Dies Recht erteilt mir der stumme Mund meines wackeren Vaters, der um seines Glaubens willen geköpft ward, dies Recht erteilt mir die Willkür, welche ohne Richterspruch mich und meine Brüder des Landes verwies – dies Recht erteilen mir die von den Spaniern gebrochenen Eide, die zerrissenen Freibriefe dieses Landes, die Not des armen, mißhandelten, braven Volkes, das zu Grunde geht, wenn wir es nicht retten.«

»Ihr rettet es nicht«, entgegnete Wibisma in ruhigerem Tone. »Ihr stoßt die am Abgrund taumelnde Menge vollends in die Tiefe und geht mit ihr zu Grunde!«

»Wir sind Lotsen. Vielleicht bringen wir Rettung, vielleicht gehen wir mit Denen zu Grunde, für die wir zu sterben bereit sind.«

»Das sagt Ihr, und dennoch knüpft ihr an Euer Dasein ein junges, blühendes Weib.«

»Herr Baron, Ihr seid als Kläger zu dem Bürgermeister, mit nichten als Gast oder Freund über diese Schwelle getreten.«

»Ganz recht, aber ich kam in guter Absicht als Warner zu dem leitenden Oberhaupt dieser schönen, unseligen Stadt. Einmal seid ihr dem Ungewitter entronnen, aber neue und vielfältig schwerere ziehen sich über euren Häuptern zusammen.«

»Wir fürchten sie nicht.«

»Auch jetzt noch nicht?«

»Jetzt mit gutem Grunde weniger denn je.«

»So wißt Ihr nicht, daß des Prinzen Bruder –«

»Ludwig von Nassau ist am vierzehnten hart auf die Spanier gestoßen, und unsere Sache steht gut . . .«

»Im Anfang freilich hat sie nicht übel gestanden.«

»Der Bote, der gestern Abend –«

»Der unsere kam heute Morgen.«

»Heute Morgen, sagt Ihr? Und weiter –«

»Des Prinzen Heer ward auf der Mooker Haide geschlagen und gänzlich zerstreut. Ludwig von Nassau selbst ist geblieben.«

Van der Werff drückte die Finger fest auf das Holz des Schreibtisches. Die frischen Farben seiner Wangen und Lippen waren einer fahlen Blässe gewichen, und bei der leisen, dumpfen Frage: »Ludwig tot, gewißlich tot?« zog sein Mund sich schmerzlich zusammen.

»Tot«, entgegnete der Baron bestimmt und düster. »Wir sind Gegner gewesen, aber Ludwig war ein herrlicher Jüngling. Ich beklage ihn mit Euch.«

»Tot, Wilhelm's teurer Liebling tot!« murmelte der Bürgermeister wie im Traum vor sich hin. Dann faßte er sich gewaltsam und sagte fest:

»Verzeiht, edler Herr. Die Stunden eilen. Ich muß auf's Rathaus.«

»Und Ihr werdet dort trotz meiner Botschaft fortfahren, dem Abfall das Wort zu reden?«

»Ja, Herr, so wahr ich ein Holländer bin!«

»Erinnert Euch an das Schicksal von Haarlem.«

»Ich denke an den Widerstand seiner Bürger und an das gerettete Alkmaar.«

»Mann, Mann!« rief der Baron. »Bei Allem, was heilig ist, beschwöre ich Euch, laßt Euch bedeuten.«

»Genug, Herr Baron, ich muß auf's Rathaus.«

»Nein, nur noch dies Wort, dies eine Wort. Ich weiß es: ihr scheltet uns ›Glipper‹, ›Ausreißer‹ und so nicht allein, aber so wahr ich auf Gottes Barmherzigkeit hoffe, ihr beurteilt uns falsch. Nein, Herr Peter, nein, ich bin kein Verräter! Ich liebe dies Land und dies brave, fleißige Volk mit gleicher Wärme wie Ihr, denn sein Blut fließt auch in meinen Adern. Ich habe das Kompromiß mit unterschrieben. Hier stehe ich, Herr. Schaut mich an. Sehe ich aus wie ein Judas? Sehe ich aus wie ein Spanier? Könnt Ihr es mir verargen, daß ich treu an dem Schwur halte, den ich dem Könige geleistet? Seit wann spielt man denn in den Niederlanden mit Eiden? Ihr, des Oraniers Freund, habt eben erklärt, Jedem den Glauben zu gönnen, an dem er hängt, und ich will's nicht bezweifeln. Nun wohl, ich halte fest an der alten Kirche, ich bin katholisch und werde es bleiben. Aber in dieser Stunde bekenn' ich es offen: ich hasse wie Ihr die Inquisition und die Bluttaten Alba's. Sie gehören so wenig zu unserem Glauben wie der Bildersturm zu dem Euren gehört hat. Ich liebe wie Ihr die Freiheiten unserer Heimat. Sie zurückzugewinnen ist mein Streben wie das Eure. Aber wie kann es uns, dem kleinen Häuflein, jemals gelingen, dem mächtigsten Reiche der Welt auf die Länge zu widerstehen? Laßt uns einmal siegen, zweimal und dreimal, so werden jedem geschlagenen Heer zwei neue, stärkere folgen. Mit Gewalt richten wir nichts aus – wohl aber mit klugem Nachgeben und weisem Handeln, Philipp's Kassen sind leer; er bedarf seiner Heere auch in anderen Landen. Wohl denn, so laßt uns seine Verlegenheiten benützen, und nötigen wir ihn, für jeden abgefallenen Ort, der zu ihm zurückkehrt, eine verlorene Freiheit neu zu bestätigen. Kaufen wir aus seiner Hand mit dem, was uns von dem alten Reichtum bleibt, die Rechte zurück, welche er im Kampf gegen die Empörer an sich gerissen. Ihr werdet an mir und meinen Gesinnungsgenossen offene Hände finden. Eure Stimme wiegt schwer im Rat dieser Stadt, Ihr seid des Oraniers Freund, und wenn Ihr ihn zu bewegen vermöchtet . . .«

»Wozu, edler Herr?«

»Mit uns in Verbindung zu treten. Wir wissen, daß man in Madrid seine Bedeutung zu würdigen weiß und ihn fürchtet. Stellen wir als erste Bedingung volle Vergebung für ihn und seine Getreuen. König Philipp, ich weiß es, nimmt ihn wieder in Gnaden auf . . .«

»In seine Arme, um ihn zu erwürgen«, entgegnete der Bürgermeister entschieden. »Habt Ihr die falschen Pardonverheißungen von früher, habt Ihr das Schicksal der Egmont und Hoorn, des edlen Montigny und der anderen Seigneurs vergessen? Sie haben es gewagt und sind in die Höhle des Tigers gegangen. Was wir heute erkaufen, das wird uns sicherlich morgen wieder genommen, denn welcher Eid wäre Philipp heilig? Ich bin kein Staatsmann, aber das weiß ich: Gäbe er uns auch alle Freiheiten wieder, – die eine, ohne die das Leben nichts wert ist, gewährt er uns niemals.«

»Welche, Herr Peter?«

»Die eine, zu glauben, wonach uns das Herz steht. – In Eurer Weise meint Ihr es redlich, edler Herr; – aber Ihr traut dem Spanier, wir trauen ihm nicht; und täten wir's dennoch, so wären wir betrogene Kinder. Ihr habt nichts für Euren Glauben zu fürchten, wir aber Alles; Ihr meint, die Truppenzahl und die Macht des Goldes werde bei unserem Kampfe den Ausschlag geben, wir getrösten uns der Hoffnung, daß Gott der guten Sache eines mutigen Volkes, das für seine Freiheit tausend Tode zu leiden bereit ist, endlich dennoch zum Siege verhilft. Das ist meine Meinung, und die werde ich auf dem Rathaus verfechten.«

»Nein, Meister Peter, nein! Ihr könnt und Ihr dürft nicht.«

»Was ich kann, ist wenig, was ich darf, steht hier drinnen geschrieben, und darnach werde ich handeln.«

»Und so werdet Ihr dem gekränkten Herzen und nicht dem erwägenden Haupte folgen und keinen andern als üblen Rat zu erteilen vermögen. Bedenket, Mann, auf der Mooker Haide ist des Oraniers letztes Heer verloren gegangen.«

»Recht, Herr, und eben darum wollen wir jetzt die Augenblicke nicht zum Reden, sondern zum Handeln benützen.«

»Das werde auch ich mir gesagt sein lassen, Herr Bürgermeister, denn es weilen noch manche Freunde des Königs zu Leyden, die man lehren muß, Euch nicht blind auf die Schlachtbank zu folgen.«

Van der Werff trat bei diesen Worten von dem Edelmann zurück, faßte den Knebelbart fest mit der Rechten zusammen und sagte kalt und gebieterisch, indem er die tiefe Stimme lauter erhob:

»So befehle ich Euch als Hüter der Sicherheit dieser Stadt, Leyden sofort zu verlassen. Werdet Ihr morgen nach Mittag noch in diesen Mauern betroffen, so lasse ich Euch von den Stadtwaibeln über die Flurgrenze führen.«

Der Freiherr entfernte sich ohne Gruß.

Sobald sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, warf sich van der Werff in den Armstuhl und verbarg das Antlitz in die offenen Hände.

Als er sich wieder aufrichtete, schimmerten zwei große Tränentropfen auf dem Papier, welches unter seinen Fingern gelegen. Bitter lächelnd wischte er sie mit dem Rücken der Hand von dem beschriebenen Blatte.

»Tot, tot«, murmelte er, und das Bild des tapferen Heldenjünglings, des gewandten Vermittlers, des Lieblings Wilhelm's von Oranien, trat vor sein inneres Auge: er fragte sich, wie dieser neue Schicksalsschlag auf den Prinzen wirken werde, den er als des Landes Vorsehung verehrte und als den weisesten, selbstlosesten Mann bewunderte und liebte. Wilhelm's Leid tat ihm so weh, als wäre es ihm selbst widerfahren, und der Schlag, welcher die Sache der Freiheit getroffen, war schwer, vielleicht nie zu verschmerzen.

Aber nur kurze Zeit gönnte er sich, dem Kummer nachzuhängen, denn nun gerade galt es, die ganze volle Kraft zusammenzunehmen, das Verlorene zu ersetzen, durch frische Taten die drohenden schweren Folgen der Niederlage Ludwig's abzuwenden und auf neue Kampfmittel zu denken.

Mit scharf zusammengezogenen Augenbrauen ging er, Maßregeln ersinnend und Plane durchdenkend, in dem Gemache auf und nieder.

Seine Gattin hatte die Tür geöffnet und war auf der Schwelle stehen geblieben; er aber bemerkte sie erst, als sie seinen Namen rief und ihm entgegentrat.

Sie hielt einen Teil der Blumen, welche ihr der Knabe gebracht hatte, in der Hand, ein anderer aber prangte heiter an ihrem Busen.

»Nimm«, sagte sie und hielt ihm das Sträußchen hin. »Adrian, der gute Junge, hat sie gepflückt, und Du weißt ja nun, was sie bedeuten.«

Er nahm die Frühlingsboten willig entgegen, näherte sie dem Antlitz, zog Maria an seine Brust, drückte ihr einen langen Kuß auf die Stirn und sagte dann düster:

»Das also ist die Feier unseres ersten Hochzeitstages. Armes Weib! Der Glipper hatte so Unrecht nicht; vielleicht wär' es weiser und besser von mir gewesen, Dein Schicksal nicht an das meine zu ketten.«

»Peter«, rief sie vorwurfsvoll. »Wie kommen Dir solche Gedanken!«

»Ludwig von Nassau ist gefallen«, murmelte er dumpf, »sein Heer ward zersprengt.«

»O – o!« rief sie und schlug erschreckt in die Hände, – er aber fuhr fort:

»Es war unsere letzte Streitmacht. Die Kassen sind leer, und woher wir neue Mittel nehmen, und das was nun kommen wird – das, das –. Ich bitte Dich, Maria, laß mich allein! Wenn wir jetzt nicht die Stunden nützen, wenn wir jetzt die rechten Wege nicht finden, so geht es nicht gut, so kann es nicht gut gehen.«

Bei diesen Worten warf er den Strauß auf den Tisch, griff hastig nach einem Papier, schaute hinein und winkte ihr dabei ohne sie anzusehen, mit der Rechten.

Der Bürgermeisterin Herz war voll und weit geöffnet gewesen, als sie in das Zimmer getreten. Sie hatte so Schönes von dieser Stunde erwartet, und nun stand sie einsam in dem Raum, den er doch mit ihr teilte. Die Arme waren ihr niedergesunken und ratlos, beschämt und beleidigt schaute sie nach ihm hin.

Maria war inmitten des Kampfes um die Freiheit aufgewachsen und wußte den schweren Ernst der Nachricht, die er empfangen, zu würdigen. Bei seiner Werbung hatte er ihr gesagt, daß sie ein Leben voll Unruhe und Gefahr an seiner Seite erwarte, und sie war dennoch dem braven Streiter für die gute Sache, welche auch die ihres Vaters gewesen, freudig zum Altar gefolgt, denn sie hatte gehofft, Teilnehmerin seiner Sorgen und Kämpfe zu werden Und nun? Was durfte sie ihm sein? Was nahm er von ihr an? Was war er mit ihr, die sich doch nicht schwach zu fühlen vermochte, zu teilen gewillt, heut an ihrem Hochzeitstage?

Da stand sie und ihr offenes Herz zog sich zusammen und es widerstand ihr, ihn anzurufen und ihm zu sagen, daß sie seine Sorgen ebenso gern mit ihm tragen und jede Not mit ihm teilen möchte wie Glück und Ehre.

Jetzt hatte er das, was er suchte, gefunden, griff nach dem Hute und bemerkte sie wieder.

Wie bleich und enttäuscht sie dastand!

Das Herz tat ihm weh; er hätte so gern der großen und warmen Liebe, die er für sie empfand, in Worten Ausdruck gegeben und ihr einen heiteren Glückwunsch dargebracht, aber in dieser Stunde, mit dieser Trauer, mit solchen Sorgen in der Brust konnte er's nicht, und so hielt er ihr nur beide Hände entgegen und sagte innig:

»Du weißt ja, was Du mir bist, Maria, und weißt Du es nicht, so sag' ich's Dir heute Abend. Ich muß die Herren noch auf dem Rathaus finden, sonst geht ein ganzer Tag verloren, und in dieser Zeit heißt's mit den Augenblicken geizen. Nun, Maria?«

Die junge Frau schaute zu Boden. Sie wäre ihm gern an die Brust geflogen, aber ihr verletzter Stolz duldete es nicht, und eine geheimnisvolle Macht bannte ihre Hände und gestattete ihr nicht, sie in die seinen zu legen.

»Lebe wohl«, sagte sie dumpf.

Da rief er vorwurfsvoll: »Maria! Wahrlich zum Schmollen ist heute die Zeit nicht günstig gewählt. Komm' und sei mein verständiges Weib.«

Doch sie kam nicht sogleich; er aber hörte die vierte Stunde einläuten, welche das Ende der Ratssitzung anzeigte, und verließ, ohne sich nach ihr umzusehen, das Zimmer.

Auf dem Schreibtische lag noch das Sträußchen; das bemerkte sie wohl und hielt mit Mühe die Tränen zurück.

Viertes Kapitel.

Zahlreiche Bürger waren vor dem stattlichen Rathause zusammengeströmt. Die Nachricht von der Niederlage Ludwig's von Nassau hatte sich schnell durch alle achtzehn Bone der Stadt verbreitet, und ein Jeder wollte etwas Näheres erfahren, seinen Kummer und seine Besorgnisse Gleichgesinnten aussprechen und hören, welche Maßregeln der Rat für die nächste Zukunft zu ergreifen gedenke.

Zwei Boten hatten die Mitteilung des Herrn Matenesse van Wibisma nur zu wohl bestätigt. – Ludwig war tot, sein Bruder Heinrich wurde vermißt und sein Heer war völlig zu Grunde gerichtet.

Jetzt trat der Ratssekretär Jan van Hout, welcher den Knaben an diesem Morgen Unterricht erteilt hatte, an ein Fenster, teilte den Bürgern mit, welch' ein empfindlicher Schlag die Freiheit des Landes betroffen, und forderte sie mit kernigen Worten auf, nun erst recht mit Leib und Leben für die gute Sache einzustehen.

Lauter Zuruf folgte dieser Rede. Bunte Mützen und befederte Hüte flogen in die Luft, Stecken und Degen wurden geschwungen, und die Frauen und Kinder, welche sich unter die Männer gedrängt hatten, schwenkten Tücher und überschrieen mit ihren höheren Stimmen die Bürger.