19,99 €

Mehr erfahren.

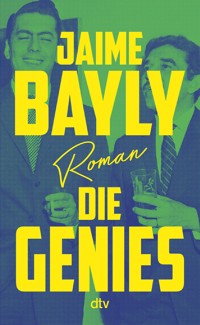

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Autoren Freunde, als Liebhaber Feinde – García Márquez und Vargas Llosa Dieser überraschungsreiche Roman, Bestseller in Spanien, beschreibt die Jahre des lateinamerikanischen Booms so, wie man es noch nie gelesen hat. Ein Feuerwerk an urkomischen Szenen, manche erfunden, viele wahr. García Márquez und Vargas Llosa lernten sich 1967 auf dem Flughafen von Caracas kennen. Es war der Beginn einer intensiven Freundschaft: In Barcelona waren sie Nachbarn, beide unterstützten die kubanische Revolution. Sie wähnten sich als unzertrennliche Genies. Bis eines Tages Vargas Losa in einem Kino in Mexiko Stadt García Márquez niederschlug und ihm die Nase brach. »Dies ist für das, was du Patricia angetan hast!«, rief er dabei aus. Was war passiert? Was hatte García Márquez seiner Frau angetan?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

García Márquez und Vargas Llosa lernten sich 1967 auf dem Flughafen von Caracas kennen. Es war der Beginn einer intensiven Freundschaft: In Barcelona waren sie Nachbarn, beide unterstützten die kubanische Revolution. Sie wähnten sich als unzertrennliche Genies. Bis eines Tages Vargas Llosa in einem Kino in Mexiko Stadt García Márquez niederschlug und ihm die Nase brach. Was war passiert?

Dieser überraschungsreiche Roman über die beiden Nobelpreisträger, Bestseller in Spanien, beschreibt die Jahre des lateinamerikanischen Booms so, wie man es noch nie gelesen hat. Aus einer intimen Perspektive werden über mehrere Jahrzehnte Episoden aus dem Leben der Schriftsteller erzählt, manche erfunden, viele wahr.

Jaime Bayly

Die Genies

Roman

Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen

Für Silvia Núñez del Arco und Zoe Bayly

Ich habe fünf Bücher geschrieben und herauszufinden versucht,

wie ich bin, wer ich bin. Und es ist mir immer noch nicht klar.

Aber etwas weiß ich: Ich bin der beste Freund meiner Freunde,

und diesen ersten Platz lasse ich mir von keinem nehmen.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

El regreso a Macondo, El Espectador

Was man lernt, wenn man versucht, ein Ereignis auf der Grundlage von Zeugnissen zu rekonstruieren, ist ja gerade, dass alle Geschichten erfundene Geschichten sind, dass sie aus Wahrheiten und aus Lügen bestehen.

MARIO VARGAS LLOSA

Maytas Geschichte

»Das ist dafür, was du Patricia angetan hast!«, schrie Mario Vargas Llosa.

Verstört, zitternd, mit finsterer Miene und vor Zorn getrübtem Blick, mit geballten Fäusten und außer sich vor Wut, hatte er dem Mann die Faust ins Gesicht geschlagen, der lange sein Freund, Nachbar und Vertrauter gewesen war: Gabriel García Márquez. In einem separaten Saal des Auditoriums der Kammer der Mexikanischen Filmindustrie sprach er mit einer Reporterin der Tageszeitung Excélsior, während sie darauf warteten, dass in einer Privatvorstellung nur für Journalisten der Dokumentarfilm Odyssee in den Anden gezeigt wurde, für den Vargas Llosa das Drehbuch geschrieben hatte. García Márquez ging mit ausgebreiteten Armen auf den alten Freund zu, wollte ihn umarmen und sagte lächelnd:

»Bruder, Bruderherz!«

Aber Vargas Llosa war nicht gekommen, um García Márquez zu begrüßen, und schon gar nicht, ihn zu umarmen; auch nicht, um den Dokumentarfilm zu sehen. Er war gekommen, um Selbstjustiz zu üben. Ein von einer Mission getriebener Mann, vom Rachefieber besessen und willens, seine befleckte Ehre wiederherzustellen. Darum starrte er García Márquez an, ballte seine Faust, wie er es in den ungleichen Kämpfen in der Kadettenschule gelernt hatte, als er dort den Militärdienst leistete. Er baute sich in passender Entfernung auf und schlug mit der Rechten zu. Ein brutaler Fausthieb, ein wütender, in Monaten herangereifter Punch, der García Márquez niederstreckte, bewusstlos zu Boden gehen ließ, mit zerbrochener Brille und blutender Nase von einer Schramme, die Vargas Llosas Ehering verursacht hatte, sowie einem blauen linken Auge. Als seine Gattin Mercedes ihn ohne Bewusstsein am Boden sah, schrie sie Vargas Llosa an:

»Was hast du getan, du Idiot? Was hast du Gabito angetan?«

Sie warf sich auf die Knie, um ihrem Mann zu helfen. Die mexikanische Schriftstellerin Elena Poniatowska tat es ihr gleich.

»Das war für das, was er Patricia angetan hat!«, schrie Vargas Llosa, erleichtert, seine Dämonen mit dieser erbarmungslosen Rechten ausgetrieben zu haben, zugleich jedoch beschämt, seinen irrationalen Gewaltfantasien erlegen zu sein, und das inmitten all der umstehenden Journalisten, die auf die Vorführung des Dokumentarfilms über ein in den Anden abgestürztes Flugzeug warteten. Es hatte eine uruguayische Rugbymannschaft an Bord gehabt, und die Spieler hatten, um zu überleben, von ihren toten Kameraden essen müssen.

»Was hat Gabito Patricia denn angetan?«, fragte Mercedes auf Knien, während sie ihrem Mann Luft zufächelte, der wieder zu sich gekommen war und Mario ungläubig anstarrte, als erkenne er ihn nicht, als habe er ihn niemals wirklich gekannt, nicht einmal, als sie in Barcelona Nachbarn gewesen waren, keinen Häuserblock voneinander entfernt im Sarriàviertel gewohnt und sich jeden Tag nach dem Schreiben gesehen hatten.

Doch Vargas Llosa, stocksteif, erregt, drehte sich wortlos um und ging. Er war allein, wenn auch nur allein mit seinen Dämonen, allein mit seinen Gespenstern. Seine Frau Patricia, die nicht wusste, dass Mario an diesem Abend García Márquez auflauern würde, war im Hotel Geneve, in der mexikanischen Hauptstadt, geblieben, weil sie keine Lust hatte, sich einen Dokumentarfilm über die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes anzusehen, die die Überreste ihrer toten Freunde aßen.

»Wie kommst du nur auf die Idee, dass ich mir mit dir diesen schrecklichen Film ansehe?«, sagte sie im Hotel zu Vargas Llosa, als dieser sich zum Ausgehen fertig machte. »Hast du Wandita vergessen? Ich kann mir keinen Film über abstürzende Flugzeuge ansehen.«

Wanda, Wandita, Patricias ein Jahr ältere Schwester, war vor zwölf Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Auf einem Flug von Paris nach Lima, wo sie hatte heiraten wollen. Die Maschine der Air France stürzte in Point-à-Pitre, auf der Karibikinsel Guadalupe, ab. Vargas Losa reiste selbst dorthin, um die Überreste seiner Cousine zu identifizieren und sie danach nach Lima zu bringen, wo sie bestattet wurde. Ein Jahr später heiratete er in Lima seine Cousine Patricia Llosa, Wandas jüngere Schwester.

»Wir müssen Gabito sofort zu einem Fleischer bringen, damit er ihm ein Kotelett aufs Auge legt«, sagte Mercedes.

Ihre Freundin Elena Poniatowska schlug ein Hamburger-Restaurant in der Nähe vor, zu dem sie sich sogleich begaben. García Márquez, verletzt, aus der Nase blutend, kurzsichtig ohne Brille, lachte mit karibischer Schlitzohrigkeit, mit unschlagbarem Zynismus, als wäre er einer schwarzen Komödie entsprungen. Sie bestellten ein rohes Kotelett.

»Ich verkaufe kein rohes Fleisch«, sagte der Wirt. »Ich verkaufe mein Fleisch nur gebraten.«

»Dann gehen wir zu mir«, schlug die mexikanische Fotografin María Luisa Mendoza vor, die ebenfalls dabei war. »Ich habe Fleisch im Kühlschrank.«

Die vier – García Márquez, Mercedes Barcha, Elena Poniatowska und María Luisa Mendoza – stiegen ins Auto der Fotografin und fuhren zu deren Wohnung. Dort legte sie García Márquez ein Filet aufs blau angelaufene Auge. Gabriel lag wie ein verwundeter Buddha auf dem Sofa und hielt die Augen geschlossen, derweil Mendozas Hund ihm das Steak zu entreißen versuchte.

Während die García Márquez’ sich von dem Gewaltakt erholten, fuhr Vargas Llosa in Begleitung des peruanischen Journalisten Francisco Igartua mit dem Taxi ins Hotel Geneve. Er wusste nicht, dass jemand von einer öffentlichen Telefonzelle aus bereits Patricia angerufen und ihr berichtet hatte:

»Mario hat Gabo ausgeknockt. Er hat ihn zu Boden geschlagen und gerufen: ›Dies ist für das, was du Patricia angetan hast!‹«

»Hast du Patricia denn etwas angetan?«, fragte Elena Poniatowska neugierig, während sie García Márquez’ Auge mit dem rohen Stück Fleisch kühlte.

»Nie im Leben!«, rief García Márquez. »Wie kannst du so etwas glauben? Ich bin monogam bis in die Knochen.«

»Unmöglich«, fügte Mercedes boshaft lächelnd hinzu. »Gabito liebt nur hübsche Frauen.«

Es war nicht das erste Mal, dass Vargas Llosa einen Mann bewusstlos schlug. In der Militärschule in Lima hatte er kämpfen, austeilen und einstecken, robustere und brutalere Gegner als er niederschlagen gelernt. Es war ein barbarisches, unmenschliches Internat, in das er mit knapp vierzehn Jahren als Hund, wie sie die Neuen dort nannten, eingetreten war und Beschimpfungen und Erniedrigungen zu erdulden hatte. Er wurde geschlagen und gezwungen, mit anderen Hunden um die Wette zu masturbieren, »mal sehen, wer am weitesten kann«. Mit den Schlägen, die er von Älteren und Vorgesetzten einstecken musste, lernte er auch, sie auszuteilen. Seine Kameraden hielten ihn zwar für schüchtern, grüblerisch und eine Leseratte; aber sie respektierten ihn auch, weil der Kadett Vargas Llosa sich mit beiden Fäusten zu wehren wusste. Er war kein Weichei, kein Feigling und auch kein verzagter Schwächling. Er war tapfer und stolz und ging keiner Schlägerei aus dem Weg; aus Mund und Nase zu bluten und sogar zwei Zähne zu verlieren machte ihm nichts aus, wenn es um seine Ehre ging.

»Verdammt, der Kadett hat mich auf die Bretter geschickt«, sagte García Márquez und nahm das Steak von seinem geschwollenen Auge. »Der Drecksack hat einen harten Schlag. Er schlägt zu wie ein Boxer.«

Vargas Llosa hatte in der Militärschule so einige Kadetten k.o. geschlagen. Er konnte kämpfen. Er wusste, wie man die gesamte Kraft in einer Faust konzentriert, sie zur Granate macht und im Gesicht des arglosen Gegners explodieren lässt. Mit dem Kämpfen lernte er auch, keine Angst mehr vor seinem Vater, Ernesto Vargas, zu haben, den er hasste. Er hasste ihn, weil er ein grausamer, erbärmlicher, miserabler Vater war, der ihn immerzu beschimpfte und demütigte, ihn Schwuchtel nannte, Muttersöhnchen, Heulsuse. Sein Vater war für ihn ein Feind, ein Fremder. Er hatte das Gefühl, sein Vater betrachte ihn mit Widerwillen, mit Verachtung oder Trauer, als wäre er ein fehlerhafter, missratener Sohn und nicht der ganze Kerl, den er sich erhofft hatte. Darum hatte er ihn in die Kadettenanstalt gesteckt, damit er da lernte, ein richtiger Mann zu werden. Und Vargas Llosa lernte mit den Prügeln, die er bezog, den mörderischen Hieben, die er einsteckte; und wenn er am Boden lag, wurde er noch bespuckt. Nebenbei lernte er Schimpfwörter, Beleidigungen, Obszönitäten und vulgäre Ausdrücke, die das Miraflores-Söhnchen bis dahin noch nie gehört hatte. Und nachdem er gelernt hatte, es mit den Größten und Stärksten aufzunehmen, sie mit einem von der gesamten Wut dieser beschissenen Welt aufgeladenen Hieb niederzustrecken, da wagte er es eines Nachts, sich seinem Vater in den Weg zu stellen. Er hörte die Schreie seiner Mutter Dorita, wusste, dass der verfluchte Ernesto sie im Ehegemach wieder verprügelte, und beschloss, diesmal nicht abseits zu stehen. Er trat die Schlafzimmertür ein und starrte seinen Vater mit dem ganzen Hass, der sich in seiner Seele angesammelt hatte, an, ballte die Faust und versetzte ihm einen, einen einzigen Hieb, der Ernesto Vargas, den übergriffigen Ehemann, den toxischen Vater, mit dem man nicht in Frieden leben konnte, bewusstlos zu Boden streckte. Dann spuckte er auf den Vater, ergriff die Hand seiner Mutter und sagte:

»Wir verschwinden von hier, Dorita. Wir werden nicht weiter mit diesem elenden Kerl zusammenleben. Ich lasse nicht zu, dass er dich noch ein einziges Mal schlägt.«

Sie gingen tatsächlich. Und kamen nicht mehr zurück. Und es war dies das letzte Mal, dass Ernesto Vargas gegen seine Frau Dorita in ihrem Haus in Miraflores handgreiflich wurde.

»Idiot! Blödmann! Kretin!«, schrie Patricia ihren Ehemann an, kaum dass dieser das Zimmer im Hotel Geneve betreten hatte. »Was hast du Gabriel angetan?«

»Ich habe getan, was ich tun musste«, sagte Vargas Llosa kalt. Er hatte nicht erwartet, seine Frau so aufgebracht zu sehen.

»Du lässt mich wie eine Idiotin dastehen«, brüllte Patricia. »Einen Skandal wird das geben! Alle Welt wird erfahren, was Gabriel mir angetan hat!«

»Sollen es ruhig alle erfahren! Sollen ruhig alle wissen, dass er ein Verräter ist.«

»Blödmann!«, schrie Patricia wieder. »Du hättest mich fragen müssen, du hättest es mir sagen müssen!«

»Du hättest mich doch nur davon abzuhalten versucht, Patricia!«

»Selbstverständlich! Jetzt hast du mich doch zum Gespött der Leute gemacht! Sie werden mich in den Wahnsinn treiben mit dem, was Gabriel mir angetan hat!«

»Wir Männer regeln unsere Probleme eben auf diese Art, mit der blanken Faust. Und nun halt bitte den Mund, das ganze Hotel kann dich ja hören.«

Patricia ergriff einen Aschenbecher und warf ihn nach ihm, doch Vargas Llosa wich rechtzeitig aus. Also warf sie ihm eine Lampe an den Kopf. Es war nicht das erste Mal, dass die Cousine den Cousin attackierte. Schon als Kind hatte sie ihm kaltes Wasser ins Gesicht geschüttet, um ihn aufzuwecken, oder ihm Nudelsuppe über den Kopf gegossen, um einen Streit zu beenden, oder ihm eine so wütende Ohrfeige gegeben, dass sein Kopf nach hinten geflogen war. Wenn Patricia wütend wurde, war nicht mit ihr zu spaßen.

»Jetzt beruhige dich!«, schrie Vargas Llosa sie an. »Kapierst du nicht, dass ich Gabriel eine verpasst habe, weil ich dich liebe?«

Patricia schwieg wütend, sie hätte ihren Mann am liebsten geohrfeigt, ihm das Gesicht zerkratzt.

»Warum gehen wir nicht was essen?«, schlug Francisco Igartua vor.

Die drei fuhren mit dem Fahrstuhl nach unten und gingen in ein Restaurant neben dem Hotel.

»Einen doppelten Whisky«, bestellte Patricia beim Kellner.

»Mir bringen Sie zwei Gläser Milch«, orderte Vargas Llosa.

»Milch?«, fragte der Kellner ungläubig.

»Ja, zwei Gläser Milch«, wiederholte Vargas Llosa.

Der Journalist und Freund des Ehepaars, Francisco Igartua, musste grinsen und sagte spöttisch:

»Mein Gott, Mario, das ist filmreif: Du bist der einzige Schriftsteller, den ich kenne, der kalte Milch einem guten Schluck Schnaps vorzieht.«

Zwei Tage später besuchte García Márquez seinen Freund, den Fotografen Rodrigo Moya, gegen Mittag in dessen Haus in der Colonia Nápoles und sagte:

»Ich möchte, dass du mir ein paar Fotos von meinem blauen Auge machst.«

Moya gab Mercedes einen Kuss auf die Wange, trat zu Gabriel, musterte das geschwollene Auge und fragte:

»Was ist passiert, Gabito?«

»Ich habe geboxt, und ich habe verloren«, antwortete García Márquez.

»Es war Vargas Llosa«, sagte Mercedes. »Mario ist eifersüchtig. Eifersüchtig und ein Dummkopf.«

»Und warum hat er das getan?«, fragte der Fotograf.

»Keine Ahnung«, sagte Gabriel. »Ich bin mit offenen Armen auf ihn zugegangen, um ihn zu begrüßen. Wir hatten uns lange nicht gesehen, bald zwei Jahre, seit er nach Lima gegangen war.«

Moya begann zu fotografieren. Aber er wollte nicht, dass García Márquez traurig wirkte, bedrückt aussah, wie ein Opfer des explodierenden Temperaments Vargas Llosas. Er sollte trotz des blauen Auges zufrieden aussehen; angeschlagen, aber lächelnd. Darum sagte er:

»Der Peruaner hat dir ganz schön eine verpasst. Wie fühlt man sich dabei?«

Daraufhin musste Gabriel lächeln, und Moya schoss das viele Jahre später berühmt gewordene Foto.

»Schick mir ein paar Abzüge und verwahre die Negative«, sagte García Márquez, bevor er ging.

Zwei Jahre bevor Vargas Llosa in der mexikanischen Hauptstadt García Márquez niederschlug, zwei Jahre bevor ihre unzerstörbar scheinende Freundschaft für immer vergiftet wurde, zwei Jahre bevor Vargas Llosa aufhörte, García Márquez compadre zu nennen, und ihn stattdessen als »verräterische Ratte« bezeichnete, in einer Zeit, als sie noch Freunde und Nachbarn in Barcelona waren, sagte Patricia zu Mario:

»Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich werde verrückt. Lass uns nach Lima zurückgehen.«

Sie lebten seit vier Jahren in Barcelona, nach zwei Jahren in Paris und drei in London. Sie hatten drei Kinder: Álvaro Augusto, Gonzalo Gabriel und Wanda Jimena Morgana. Álvaro war acht Jahre alt und in Lima geboren, Gonzalo sieben Jahre und auch in Lima geboren, und Morgana war gerade in Barcelona zur Welt gekommen.

»Das ist kein Leben für mich«, sagte Patricia. »Ich fühle mich wie deine Bedienstete. Ich kann mich nicht allein um die Kinder kümmern. Ich brauche Hilfe, Mario.«

Patricia war willensstark und arbeitsam und machte alles: Kinder in die Schule bringen, einkaufen, putzen, kochen, Wäsche waschen, sogar Marios Hemden bügeln; doch sie hatte das Gefühl, die Beziehung zwischen ihnen beiden sei in den neun Jahren, die sie verheiratet waren, ungerecht, ungleich geworden. Mario zog sich von neun Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags zum Schreiben zurück und kümmerte sich um nichts, weder um die Familie noch um den Haushalt, um keine praktischen Dinge und alltäglichen Angelegenheiten, während Patricia putzte, kochte, abwusch, bügelte und sich das Leben schwer machte. Sie war erschöpft und resigniert und kam sich wie eine Dienstmagd vor, wie Vargas Llosas Hausgehilfin, wie seine Universalzofe.

»Wenn wir keine Haushaltshilfe einstellen, die mir bei den Kindern zur Hand geht, fahren wir nach Lima zurück«, sagte Patricia.

»Dann fahren wir eben nach Lima«, antwortete Mario verärgert. »Was Carmen mir bezahlt, reicht nicht, um eine Hilfe einzustellen. Hier in Barcelona verdient eine Hausangestellte viel mehr als in Lima, verstehst du? Wir sind keine Millionäre, begreif das doch.«

Carmen Balcells, Vargas Llosas Literaturagentin, hatte ihn überredet, London zu verlassen, seine Stelle als Spanischlehrer an einer renommierten Universität aufzugeben und nach Barcelona zu ziehen, um dort seinen Traum zu verwirklichen, den er schon als Kind geträumt hatte: Schriftsteller zu sein und nichts anderes mehr zu tun als zu schreiben.

»Wenn du nach Barcelona kommst, zahle ich dir ein monatliches Gehalt, das Doppelte von dem, was du in London als Lehrer verdienst«, sagte sie. »Ob du viele Bücher verkaufst oder wenige, ich zahle dir durchgehend ein Gehalt, das es dir erlaubt, dich ganz aufs Schreiben zu konzentrieren.«

Dank des unverbrüchlichen Vertrauens, das Carmen Balcells in Vargas Llosas literarische Zukunft setzte, fiel es Mario leicht, Patricia davon zu überzeugen, dass sie nach Barcelona umziehen sollten, wo sie dann vier glückliche Jahre als Freunde und Nachbarn von Gabriel García Márquez und dessen Frau Mercedes verbrachten. Auf Brotberufe wie Lehrer oder Journalist, die er in London und Paris ausgeübt hatte, konnte Mario Vargas Llosa ab jetzt verzichten. Patricia jedoch fühlte sich nach vier Jahren ausgelaugt und träumte von Haushaltshilfen, die ihr mit den Kindern zur Hand gingen, und sogar von einem Chauffeur, der sie zur Schule fuhr. Das aber schien ihr nur in Lima möglich zu sein, der Stadt, die sie mit knapp fünfzehn Jahren verlassen hatte, um in Paris Literatur zu studieren.

»Aber Gabriel hat eine Putzfrau und eine Köchin«, sagte Patricia. »Warum kann Gabriel Personal haben und wir nicht?«

Vargas Llosa wurde wütend:

»Weil Gabriel Millionär ist und ich nicht. Weil Gabriel ein Cabrio fährt und ich nicht. Weil Gabriel eine Wohnung in Paris hat und ich nicht.«

Patricia gab nach und schwieg. Es schien ihr nicht richtig zu sein, sich mit dem Ehemann zu streiten, nur weil er weniger Bücher als García Márquez verkaufte.

»Verstehst du nicht? Hundert Jahre Einsamkeit hat sich öfter verkauft als alle meine Bücher zusammen. Gabriel verkauft zehn Mal mehr Bücher als ich.«

García Márquez war mit seiner Frau Mercedes sowie seinen Söhnen Rodrigo und Gonzalo im selben Jahr nach Barcelona umgezogen, in dem sein Roman Hundert Jahre Einsamkeit erschien. Sie wohnten seit sieben Jahren in dieser Stadt, drei mehr als die Vargas Llosas. Carmen Balcells zahlte ihm kein monatliches Gehalt, so wie sie es bei Vargas Llosa tat, der ein Mindestgehalt bezog, das seine Ausgaben deckte, selbst wenn die Einnahmen aus dem Verkauf seiner Bücher sanken. In den sieben Jahren, die García Márquez in Barcelona wohnte, verkaufte er beziehungsweise seine Agentin Balcells und seine Verleger in aller Welt drei Millionen Exemplare von Hundert Jahre Einsamkeit und eine Million Exemplare all seiner anderen Bücher. Er war Dollarmillionär. Darum konnte er mit einem blauen 5er-BMW-Cabrio durch Barcelona und die Costa Brava brausen. Das war etwas anderes als die Klapperkiste, in der er viele Jahre zuvor mit seinem kolumbianischen Freund, Plinio Apuleyo Mendoza, durch Osteuropa gefahren war; als er noch davon träumte, ein berühmter Schriftsteller zu werden, und sein erster Roman, Laubsturm, erfolglos geblieben war.

»Ist gut«, sagte Vargas Llosa. »Du hast gewonnen, Patricia. Wir fahren nach Lima. Aber wir fahren mit dem Schiff.«

»Mit dem Schiff?«, fragte Patricia überrascht. »Warum mit dem Schiff?«

»Weil es billiger ist«, sagte Mario.

»Aber das sind drei Wochen, Mario. Drei Wochen mit den Kindern auf einem Schiff. Da werde ich verrückt.«

»Wir fahren mit dem Schiff«, beharrte Vargas Llosa. »Ich kann nicht meine Bücher mit dem Schiff schicken und selbst das Flugzeug nehmen. Wenn meine Bücher untergehen, gehe ich mit ihnen unter.«

In den Jahren, die er in Europa lebte – zwei in Madrid, sieben in Paris, drei in London und vier in Barcelona –, hatte sich Vargas Llosa eine reich bestückte Bibliothek zugelegt, Hunderte von Büchern auf Spanisch, auf Französisch, auf Englisch, und nicht nur Romane, sondern auch Erzählungen, Lyrik, Essays und nichtliterarische Texte. Diese Bücher waren sein wertvollster Schatz. Viele von ihnen hatte er von den Autoren selbst geschenkt bekommen, mit Autogrammen und persönlicher Widmung versehen. Sich von ihnen zu trennen, kam für ihn nicht in Frage. Die Kinder waren Patricias Schätze, die Bücher seine.

Carmen Balcells versuchte nicht, Vargas Llosa vom Umzug nach Lima abzubringen. Er war noch keine zweiundzwanzig gewesen, als er, frisch verheiratet mit seiner Stieftante Julia Urquidi, die Stadt verlassen hatte. Die Agentin wusste, dass Vargas Llosa starrköpfig und rebellisch war, hartnäckig seine künstlerische Sicht auf die Dinge, auf das menschliche Dasein, auf sein eigenes Schicksal verfolgte. Sie wusste, wenn er von etwas überzeugt war, brachte ihn nichts mehr davon ab. Deshalb unterstützten Carmen Balcells und die García Márquez’ Vargas Llosas quijoteske Entschlossenheit, nach Lima zu ziehen, und richteten nicht nur eine, sondern gleich mehrere Abschiedsfeiern aus. Sie kamen sogar mit zum Hafen, um sie zu verabschieden und ihnen eine gute Reise zu wünschen.

»Nutze die Wochen auf dem Schiff zum Schreiben«, sagte Carmen Balcells zu Vargas Llosa.

»Ich werde nichts anderes tun«, erwiderte Mario.

»Wir sehen uns bald wieder, mein Patensohn«, sagte García Márquez zu Gonzalo Gabriel, Marios und Patricias zweitem Sohn, dessen Taufpate er war. Er schloss ihn in die Arme und küsste ihn auf beide Wangen und auf die Stirn.

Carmen Balcells verschwieg Vargas Llosa, was ihre Wahrsagerin und ihre Astrologin verkündet hatten: dass die Schiffsreise von Barcelona nach Callao eine ernste Gefahr für die Vargas Llosas bereithielt.

Bestimmt haben meine Hexen übertrieben, dachte sie und behielt das Geheimnis für sich.

Doch Balcells’ Hexen, die die Agentin bei allen wichtigen Dingen zu Rate zog, hatten recht: Auf der dreiwöchigen Schiffsreise nach Callao, dem Hafen von Lima, sollte Schlimmes passieren. Das Schiff war zwar kein Luxusdampfer, verfügte aber über alle Annehmlichkeiten, die eine Überfahrt erträglich machten: ein gutes Restaurant, eine Tanzfläche neben dem Speisesaal, ein eigenes Kino und einen Swimmingpool. Patricia hatte ihren Söhnen versprochen, sie könnten jeden Tag gute Kinderfilme sehen, doch das Angebot an Filmen für Kinder auf dem Schiff war begrenzt. Als es keine mehr gab, entschied Mario, seine Söhne – noch Kinder – sollten mit den Eltern Filme für Erwachsene ansehen, auch wenn diese Gewalt- oder Sexszenen enthielten. Patricia widersetzte sich anfangs zwar halbherzig, doch dann erlebte sie, dass die Jungen bald einschliefen, wenn im Kinosaal all die französischen, italienischen und spanischen Filme gezeigt wurden. Am Ende war sie es, die das größte Interesse daran hatte, dass Álvaro und Gonzalo diese Erwachsenenfilme sahen, derweil sie erschöpft und mit umränderten Augen der kleinen Morgana die Brust gab und sie in den Schlaf wiegte.

Vargas Llosa hatte drei Kabinen gebucht: eine für die Kinder, eine für sich und Patricia und eine zum Schreiben. In Letztere hatte er sich einen Stuhl und einen großen Schreibtisch bringen lassen, auf dem er seine Schreibmaschine abstellte und seine Papiere und Notizen ausbreitete. Er schrieb oder begann mit der ersten Version von Tante Julia und der Schreibkünstler, die ursprünglich Leben und Wunder des Raúl Salomón hieß und später Leben und Wunder des Pedro Camacho. Der Roman erschien drei Jahre später.

Während des Abendessens im Schiffsrestaurant trat eines Nachts ein junges, wunderschönes Mädchen mit Hut und schwarzen Handschuhen an ihren Tisch und sagte zu Mario:

»Wären Sie wohl so freundlich, mir dieses Buch zu signieren?«

Sie reichte ihm eine Ausgabe von Der Hauptmann und sein Frauenbataillon.

»Sehr gerne«, sagte Vargas Llosa und warf einen staunenden Blick auf die junge Frau, deren Schönheit und Eleganz ihn blendete.

»Und welchen Namen darf ich schreiben?«, fragte er.

Patricia Llosa betrachtete die junge Frau mit wohlwollendem Blick. Vielleicht können wir uns anfreunden und am Swimmingpool plaudern, während Mario schreibt, dachte sie.

»Meinen Namen«, antwortete die junge Frau, ohne deutlicher zu werden.

»Soll ich Ihren Namen erraten?«, fragte Vargas Llosa.

»Susana«, sagte sie. »Susana Diez Canseco.«

»Sind Sie Peruanerin?«

»Ja«, sagte sie, »allerdings.«

»Nimm doch Platz, Susana«, sagte Patricia, ohne die Gefahr zu erkennen. »Iss mit uns. Und, bitte, Schluss jetzt mit dem Sie.«

Vargas Llosa schrieb:

»Für Susana Diez Canseco, in der Hoffnung, dir viele weitere Bücher zu signieren, dein Freund Mario, auf der Rossini, während der Überfahrt von Barcelona nach Lima, 1974.«

Susana Diez Canseco war eine wunderschöne junge Frau, und sie wusste es. Sie sah wie ein Filmstar aus. Hochgewachsen, schlank, katzenhaft lasziver Blick, sinnliche Bewegungen wie in Zeitlupe. Sie nahm ihren Hut ab, zog die Handschuhe aus, setzte sich und sagte:

»Ich habe alle deine Bücher gelesen, Mario. Du bist ein Genie. Ich bin deine größte Bewunderin.«

Vargas Llosa lächelte geschmeichelt. Er war es gewohnt, dass man ihm solche Sachen sagte.

»Das Einzige, das mir nicht gefallen hat, weil ich nichts verstanden habe, ist Das grüne Haus. Was für manierierte Wörter du kennst!«

Patricia lachte spöttisch und Mario zuckte zusammen.

»Es ist mir zu verwickelt, zu intellektuell für mich«, sagte Susana, wie zur Entschuldigung.

»Mir kam es auch überaus kompliziert vor«, bestätigte Patricia und fügte hinzu: »Ich habe es dir ja gesagt, Mario, das ist ein Buch für die Kritiker, die dich lieben aber keines für Leserinnen wie Susana und mich.«

»Schreibst du an einem neuen Roman?«, fragte Susana.

»Mario schreibt immerzu«, sagte Patricia. »Sogar im Schlaf schreibt er noch.«

Alle lachten. Vargas Llosa fühlte sich geschmeichelt. Er dachte: Was macht ein junges Ding wie sie auf einem Schiff wie diesem? Und was macht sie hier allein, oder anscheinend allein?

Darum fragte er sie:

»Reist du allein?«

»Ja«, antwortete Susana mit wehmütiger und ein wenig koketter Miene. »Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Wir haben in Madrid gelebt. Zum Glück haben wir keine Kinder. Ich kehre nach Lima zurück.«

Vargas Llosa überraschte die Offenheit der Frau.

»Ich liebe Andrés nicht mehr«, fuhr sie fort. »Und ich vermisse Lima so sehr.«

Susana Diez Canseco hatte mit knapp achtzehn Jahren in New York, Paris und London als Model gearbeitet. Sie war ein Kind aus gutem Hause, in einer reichen Familie aufgewachsen, an alle Privilegien, alle Naschereien gewöhnt. Des Daseins als Model überdrüssig, hatte sie angefangen, Architektur zu studieren und in dieser Zeit ihren späteren Mann, Andrés, kennengelernt. Sie brach ihr Studium ab, weil sie sich langweilte. Sie wollte in der Welt der Mode reüssieren. Sie träumte davon, Kleider, Schuhe, Handtaschen und Damenaccessoires zu entwerfen. Um ihren Lebensunterhalt brauchte sie sich nicht zu sorgen; ihre Eltern waren reich. Sie war gerade vierundzwanzig Jahre alt, fühlte sich aber ganz wie eine Dame; und wenn sie ihren sexuellen Appetit auch oft zu unterdrücken verstand, wusste sie, dass sie sich einem intelligenten, gebildeten Mann mit Sinn für Humor nicht verweigern würde. Sie war etwas jünger als Patricia, die zur Zeit dieser Seereise neunundzwanzig Jahre alt war. Sie war ein ganzes Stück jünger als Mario, der sich mit der Rückkehr nach Lima abgefunden hatte und auf dem Schiff seinen Bücherschatz bewachte. Er war achtunddreißig und dank seiner Agentin, Carmen Balcells, ein weltweit erfolgreicher Schriftsteller, in zahlreiche Sprachen übersetzt, ein hochangesehener Autor, ein Mythos, eine Legende noch vor seinem vierzigsten Lebensjahr. Nicht nur die spanische, auch die französische, die deutsche, die italienische, die englische und portugiesische Literaturkritik war sich darin einig, dass Vargas Llosa in den sechziger Jahren nicht eines, nicht zwei, sondern drei literarische Meisterwerke geschaffen hatte: Die Stadt und die Hunde, Das grüne Haus und Gespräch in der ›Kathedrale‹.

»Und warum hast du dich entschlossen, mit dem Schiff zu reisen und nicht mit dem Flugzeug?«, fragte Patricia neugierig.

»Weil eine Schiffsreise für mich viel romantischer ist.«

Morgana wurde in den Armen ihrer Mutter unruhig und begann zu weinen. Ganz selbstverständlich entblößte Patricia ihre Brust und stillte die Kleine.

»Was ich am meisten von Lima vermisse, ist, wie wunderbar unkompliziert es dort ist, eine Haushaltshilfe zu finden«, sagte Susana Diez Canseco.

»Ich hätte gern eine, die putzt und kocht, und eine, die auf die Kinder aufpasst«, wünschte sich Patricia.

»Ist es nicht fantastisch, in Lima zu leben?«, schwärmte Susana. »Du brauchst nie einkaufen zu gehen, musst nicht kochen, nicht putzen, keine Wäsche waschen. Das alles machen diese wunderbaren Frauen für dich. Außerdem kümmern sie sich um deine Kinder besser als du selbst.«

»Als wären es ihre eigenen«, bestätigte Patricia.

Vargas Llosa beteiligte sich nicht an der Unterhaltung, oder so gut wie nicht. Er wirkte selbstvergessen, gedankenverloren. Er betrachtete Susana mit verhohlenem Entzücken.

Nach dem Abendessen verabschiedeten sie sich.

»Treffen wir uns morgen am Swimmingpool?«, fragte Patricia Susana.

»Sicher, wir sehen uns da«, antwortete Susana. »Aber ich bin keine Frühaufsteherin, erwarte mich also nicht am Vormittag. Ich schlafe meistens bis um eins. So gegen drei Uhr kann ich am Pool sein, was meinst du?«

»Großartig«, sagte Patricia.

»Ich werde in meinem Studio bleiben und schreiben«, verkündete Mario.

»Du hast ein Schreibstudio hier an Bord?«, rief Susana überrascht.

»Ja«, sagte Mario ganz ernst. »Ich kann nicht leben, ohne zu schreiben. Ich schreibe jeden Tag, auch sonntags und an Feiertagen.«

»Du bist ein Genie«, sagte Susana. »Der Stolz Perus. Eines Tages wirst du den Nobelpreis bekommen.«

»Im Schreiben ist er ein Genie; aber für alles andere ist er nicht zu gebrauchen, eine richtige Null«, sagte Patricia. Alle drei lachten.

Nachdem er sich überzeugt hatte, dass die Kinder fest schliefen, liebte Vargas Llosa seine Frau in dieser Nacht, dachte dabei aber nur an Susana und die unendlichen erotischen Möglichkeiten, die diese wunderschöne elegante Frau bereitzuhalten oder zu versprechen schien. Nach dem Liebesspiel sagte Patricia zu Mario:

»Ich glaube, Susana könnte eine gute Freundin für mich werden, zumindest während dieser Wochen auf dem Schiff.«

»Ich halte es für eine großartige Idee, dass ihr etwas zusammen unternehmt, während ich schreibe«, antwortete Mario.

Am nächsten Morgen frühstückten sie, als zögen sie danach in den Krieg. Dann ging Patricia mit den Kindern zum Pool, cremte die Jungen mit einer Sonnenschutzlotion ein und stillte die Kleine, derweil Mario sich in sein Studio begab und an Tante Julia und der Schreibkünstler weiterarbeitete. Vorher ging er jedoch in das Kapitänsbüro und sprach mit einem der Offiziere, einem Italiener.

»Können Sie mir sagen, in welcher Kabine Señora Susana Diez Canseco untergebracht ist? Sie ist eine Freundin aus Peru, und ich möchte ihr eines meiner Bücher verehren«, sagte er in feierlichem Ton auf Italienisch, das er ansatzweise gelernt hatte, indem er die Übersetzungen seiner Romane in dieser Sprache las.

Der Schiffsoffizier zögerte nicht, Vargas Llosa die Kabinennummer von Señora Diez Canseco mitzuteilen. Ebenso entschlossen, wie er mit knapp achtzehn Jahren seine Stieftante Julia Urquidi verführt hatte, als diese einunddreißig war, ebenso selbstbewusst, wie er seine Cousine Patricia Llosa erobert hatte, als diese gerade fünfzehn war, schien ein in stürmischen Meeren geborener Wirbelsturm ihn unaufhaltsam in dieses gewagte Abenteuer zu treiben, zu dieser Frau mit den mutmaßlich unendlichen erotischen Versprechungen. So wie es ihn mit vierzehn Jahren in frühreifer, zügelloser Männlichkeit zu den französelnden Huren von Lima getrieben hatte. In der trotzigen Überzeugung, dass ein Schriftsteller die Summe aller Bücher war, die er gelesen, aber auch aller Frauen, die er geliebt hatte, eilte Vargas Llosa zu der Kabine, in der er Susana Diez Canseco allein und schlafend vorzufinden vermutete. Sich selbst Mut zusprechend, holte er tief Luft und klopfte mit der rechten Hand an die Tür –derselben Hand, mit der er zwei Jahre später in einem Kino in der mexikanischen Hauptstadt García Márquez zu Boden schlagen sollte.

Susana Diez Canseco fuhr erschrocken auf, ging in ihrem Nachthemd aus weißem, durchsichtigem Stoff zur Tür und öffnete.

»Mario, welche Überraschung!«, rief sie.

Ohne ein Wort trat Vargas Llosa ein, schloss die Tür hinter sich und küsste sie mit der hitzigen Entschlossenheit eines aus dem Krieg heimkehrenden Kadetten, eines frisch in die Freiheit entlassenen Gefangenen, zog ihr das Nachthemd aus und warf sie aufs Bett, liebte sie, als würde das Schiff in der nächsten Stunde sinken, als wäre die Zukunft nur eine Chimäre. Erschöpft und ermattet, dachte Susana Diez Canseco: Jetzt verstehe ich, warum seine Tante Julia und seine Cousine Patricia sich so hoffnungslos in diesen Mann verliebt haben.

Vargas Llosa kleidete sich unterdessen hastig an, weil sein Drang zu schreiben übermächtig wurde.

»Patricia, du sollst wissen, dass ich die unwiderrufliche Entscheidung getroffen habe, mich von dir zu trennen.«

Nach drei Wochen auf dem Atlantik, durch den Panama-Kanal und auf dem Pazifik, kurz vor der peruanischen Küste, als am Horizont bereits der Hafen von Callao zu erahnen war, erklärte Mario Vargas Llosa, der das Lügen in seinen Romanen genoss, im wirklichen Leben aber darunter litt, seiner Frau, dass ihre neunjährige Ehe mit drei Kindern beendet war.

»Unwiderruflich?«, fragte Patricia. »Was bedeutet das, kann man das erfahren?«

»Das heißt, es ist endgültig. Es gibt kein Zurück«, antwortete Vargas Llosa mit wegwerfender Geste.

»Du willst mich im Ernst verlassen, Mario?«

Patricia fühlte, wie ihre Beine zu zittern begannen und ihr übel wurde.

»Ja. Ich liebe dich nicht mehr.«

Dank ihrer Verschwiegenheit, ihrer Gerissenheit und ihrer schauspielerischen Fähigkeiten war Susana Diez Canseco auf dem Schiff Patricias beste Freundin an den Nachmittagen am Pool, den Abenden im Restaurant und auf der Tanzfläche gewesen, wo sie unter Marios verzückten Blicken sogar miteinander getanzt hatten. Zugleich war sie Vargas Llosas heimliche Geliebte geworden. Bevor er sich zum Schreiben zurückzog, pflegte er sie kurz zu besuchen, oft nicht einmal eine Viertelstunde, und sie in wildem Rausch zu lieben. Patricia hatte sie kein einziges Mal erwischt und ahnte nicht, dass Mario mit Susana schlief. Ahnungslos gestand sie ihrem Ehemann sogar, wie froh sie war, eine so feine, kultivierte und unterhaltsame Freundin gefunden zu haben.

»Du solltest einen Film machen und Susana die Hauptrolle geben«, hatte sie bei einem Abendessen auf dem Schiff zu Mario gesagt. »Sie sieht aus wie ein Hollywoodstar, findest du nicht?«

Sie wusste nicht, dass die gute Schauspielerin Susana in diesen Tagen auf hoher See eine gefährliche Doppelrolle spielte: die heimliche Geliebte Marios und die falsche Freundin Patricias.

»Liebst du eine andere?«, fragte Patricia.

»Ja«, antwortete Mario. »Ich habe mich in Susana verliebt.«

»In Susana?«, rief Patricia überrascht. »In welche Susana?«

»Susana Diez Canseco«, sagte Mario. »Unsere Schiffsfreundin.«

In ihrer Kabine hatte Susana Mario angefleht, Patricia nichts zu sagen, solange sie auf dem Schiff waren; zu warten, Geduld zu haben, bis sie in Lima eine Wohnung gefunden hatten. Dann könne er es ihr sagen, wenn er immer noch überzeugt sei, sich von ihr trennen zu wollen. Sie fühlte sich unwohl bei dem Gedanken, diese unwahrscheinliche Ehe zwischen Cousin und Cousine, die auch noch drei Kinder hatten, zu zerstören. Zwar liebte sie Mario, war aber von ihrem Wesen her gutherzig, oder glaubte es zu sein, und es tat ihr im Innersten weh, für das Zerbrechen dieser Ehe verantwortlich zu sein.

»Susana Diez Canseco?«, fragte Patricia entgeistert nach. »Du willst mich für Susana Diez Canseco verlassen?«

Patricia hatte große Lust, ihren Cousin zu ohrfeigen, zu würgen, über Bord ins aufgewühlte Meer zu werfen.

»Ja«, gestand Mario ohne Umschweife, »ich habe mich in sie verliebt.«

»Hast du mit ihr geschlafen?«, fragte Patricia. »Bist du mir untreu gewesen?«

»Selbstverständlich habe ich mit ihr geschlafen. Oder hältst du mich für so blöd, sie nur platonisch zu lieben?« Er stieß ein ärgerliches Lachen aus.

»Das heißt, während ich Morganita die Brust gegeben habe, hast du mit Susana geschlafen?«

Mario schwieg.

»Und die Kinder?«, fragte Patricia. Sie musste sich beherrschen, um nicht in Tränen auszubrechen. »Tut es dir gar nicht leid um die Kinder? Was soll aus ihnen werden?«

»Du bleibst mit den Kindern in Lima. Ich gehe mit Susana fort.«

»Wohin?«

»Das weiß ich noch nicht. Aber in Lima kann ich nicht bleiben. Es wird einen Riesenskandal geben. Dabei kann ich nicht schreiben.«

Patricia schaute ihren Cousin wütend an.

»Du begehst den Fehler deines Lebens. Die Kinder werden dich nicht mehr lieben. Du gibst sie auf für eine Frau, die du seit zwei Wochen kennst.«

»Du weißt genau, dass ich niemals Vater sein wollte. Ich habe dich zur Mutter gemacht, weil du mich darum gebeten hast, mich angefleht hast. Jetzt bist du Mutter, jetzt kümmere dich um die Kinder und lass mir meine Freiheit. Lass mich mein Leben als Schriftsteller leben!«

»Du Egoist!«, schrie Patricia. »Dich interessiert nur dein Schriftstellerleben! Glaubst du, du wirst ein besserer Autor, wenn du uns verlässt?«

»Das weiß ich nicht. Aber ein freier Mann. Und um ein guter Schriftsteller zu sein, muss ich mich frei fühlen, Cousinchen.«

»Nenne mich nicht Cousinchen!«, schnaubte Patricia wütend.

Dann dachte sie:

Meine Eltern hatten recht. Ich hätte mich nicht in Mario verlieben dürfen, ihn nicht heiraten dürfen, ihm nicht drei Kinder schenken dürfen. Mario interessiert nur seine Schriftstellerkarriere. Auf mich hat er sich fixiert, weil ich seine Cousine bin, weil er morbide ist, weil ich fünfzehn Jahre alt war und ihm in Paris meine Jungfräulichkeit geopfert habe. Die ganzen Streitereien mit meinen Eltern; der Skandal, meinen Cousin zu heiraten; das Gerede, dass wir schwachsinnige Kinder haben würden, Kinder mit Schweineschwänzen; alles, was ich erlitten und für Mario geopfert habe: dass ich nicht einmal mein Studium an der Sorbonne beendet habe, dass ich seine Sekretärin, seine Assistentin, seine Köchin, seine Putzfrau, Mutter und Kinderfrau, seine Ganztagshaushälterin wurde; das alles, damit er mich jetzt verlässt und mit Susana fortgeht. Wie blöd war ich, Mario zu vertrauen, zu glauben, dass er mich nicht genauso behandeln würde, wie er Tante Julia behandelt hat.

Nichts davon sagte sie jedoch Mario. Sie zog sich in sich zurück wie ein verwundetes Tier. Sie fand keine Worte mehr, ihren Mann oder Susana Diez Canseco zu beschimpfen. Sie fragte nur:

»Und deine Bücher? Wo willst du deine Bücher lassen?«

»In unserem Haus in Barranco, wo sonst?«, antwortete Vargas Llosa.

Mit dem, was ihm seine Romane einbrachten, mit dem Geld, das seine Agentin, Carmen Balcells, ihm für die über hunderttausend in weniger als einem Jahr verkauften Exemplare von Der General und sein Frauenbataillon überwies, hatte Vargas Llosa sich in Lima, im Bohême-Viertel Barranco, mit Blick auf den Pazifik ein dreistöckiges Haus mit einer riesigen Bibliothek für seine Bücher bauen lassen.

»Du bleibst mit den Kindern und meinen Büchern in dem Haus in Barranco«, sagte Vargas Llosa. »Und ich trete dir die Nebenrechte aller meiner bisher veröffentlichten Bücher ab.«

»Das geht gar nicht«, sagte Patricia.

»Das geht, wenn ich Carmen Balcells darum bitte«, entgegnete Mario.

»Es geht nicht, weil du die Rechte für Die Stadt und die Hunde bereits an Tante Julia abgetreten hast.«

»Dann nehme ich sie ihr wieder. Ich kaufe sie ihr ab und überlasse sie dir«, sagte Vargas Llosa, der in Geldsachen extrem großzügig war.

Mario und Patricia hatten sich schon als Kinder im Haus der Llosas kennengelernt, denn Marios Mutter, Dorita Llosa, war die Schwester von Patricias Vater, Luis Llosa. Sie hatten schon im Haus des gemeinsamen Großvaters, Don Pedro Llosa, in Cochabamba und dem in Piura und dem in Miraflores zusammen gespielt. Verliebt hatten sie sich in Paris, da war Patricia fünfzehn Jahre alt, und Mario mit seinen fünfundzwanzig war noch mit seiner Stieftante Julia Urquidi verheiratet, der Schwester von Olga Urquidi, Patricias Mutter. Diese war also zuerst Marios Tante gewesen, dann seine Schwägerin und schließlich seine Schwiegermutter, da Mario zuerst seine Tante Julia geheiratet hatte und danach deren Tochter Patricia. Unglaublicherweise hatten Olga und Lucho, Patricias Eltern und Marios Schwiegereltern sowie Onkel und Tante, an der Hochzeit von Cousin und Cousine teilgenommen, weil sie glaubten, dass Mario ein Genie war. Und da alle Genies ja etwas verrückt sind, Mario aber ein guter Mensch war, ein gutherziger Verrückter, liebten sie ihn vorbehaltlos trotz des Skandals, trotz des ganzen Geredes und Geflüsters: »Fehlt bloß noch, dass Vargas Llosa seine Schwester heiratet, die er zum Glück nicht hat.«

»Ich will auf der Stelle mit Susana sprechen«, forderte Patricia.

»Unmöglich«, sagte Mario. »Sie will dich nicht sehen.«

»Bring mich unverzüglich zu ihrer Kabine!«, befahl Patricia.

»Reiß dich bitte zusammen. Mach mir hier keine Eifersuchtsszene. In wenigen Stunden ist die Reise zu Ende und unsere Beziehung ebenfalls.«

»Bring mich zu Susana!«, schrie Patricia.

»Das werde ich nicht tun!«, schrie Mario zurück. »Benimm dich wie eine zivilisierte Frau, Patricia! Du hast in Paris, in London und Barcelona gelebt. Hast du nichts gelernt? Willst du dich wie eine Peruanerin aus den Telenovelas aufführen?«

»Du bringst mich jetzt sofort zu Susana!«, rief Patricia. »Ich bin weder Engländerin noch Französin, genauso wenig wie du, Idiot!«

Resigniert ging Mario mit Patricia zu Susana Diez Cansecos Kabine. Er klopfte. Susana schaute durch das Guckloch ihrer Tür und sah nur Mario. Darum öffnete sie sogleich und empfing ihn lächelnd:

»Mein Hengst. Mein Reiter.«

Dann erblickte sie die hinter Mario versteckte kleine, wütende Patricia, die mit zwei entschlossenen Schritten vortrat und Susana einen Stoß versetzte, der diese beinahe zu Boden warf. Sie taumelte ein paar Schritte rückwärts, sank aufs Bett und wusste nicht, was sie sagen sollte.

»Verräterin!«, schrie Patricia.

Mit der ihr eigenen diskreten Eleganz vermochte Susana nur zu antworten:

»Entschuldige tausend Mal, Patricia. Diese Dinge passieren.«

»Ganz Lima wird erfahren, was für eine Verräterin du bist!«, rief Patricia.

Dann schaute sie Mario an und fügte hinzu:

»Ganz Lima soll erfahren, was für eine Ratte du bist.«

Verstört ging Patricia hinaus und schwor sich:

»Mario wird seine Kinder nie wiedersehen. Ich werde ihn leiden lassen. Er hat mich gedemütigt. Eines Tages werde ich mich rächen und ihn leiden lassen. Eines Tages wird er auf Knien zu mir kommen und mich um Verzeihung bitten.«

Vargas Llosa trat in Susana Diez Cansecos Kabine, schloss die junge Frau in seine Arme, küsste sie und sagte:

»Du bist die Frau meines Lebens, die große Liebe meines Lebens. Patricia habe ich nicht mehr geliebt. Sie lebt nur für die Kinder; aber mein Leben und meine Zukunft als Schriftsteller interessieren sie einen Dreck.«

Susana ließ sich liebkosen und sagte dann:

»Mario, ich muss dir etwas sagen, etwas Wichtiges.«

»Sag es mir, Susana. Verschweige mir nichts. Du kannst mir alles erzählen.«

»Ich will dich nicht heiraten. Ich will keine Kinder von dir. Ich will, dass wir unsere Freiheit behalten.«

»Einverstanden, Susana. Einverstandener könnte ich gar nicht sein. Ich wollte nie Kinder haben. Mich grauste vor dem Gedanken, Vater zu sein. Patricia hat mich dazu gezwungen. Sie war versessen darauf, Mutter zu sein. Gut, jetzt ist sie Mutter; soll sie sich um die Kinder kümmern und mich in Ruhe lassen.«

»Noch etwas, Mario.«

»Sag.«

Susana Diez Canseco bedachte Vargas Llosa mit einem spitzbübischen Blick und sagte:

»Würdest du dich für mich beschneiden lassen?«

Vargas Llosa starrte sie ungläubig an, sein Blick wurde eisig. Er fühlte seinen Stolz, seine Männlichkeit angegriffen.

»Beschneiden?«, fragte er verständnislos. »Was meinst du?«

»Ich kann mich nicht daran gewöhnen, mit einem Mann zu schlafen, der seine Eichel unter einer Kapuze versteckt«, sagte Susana. »Ich habe es noch nie zuvor mit einem Kapuzenpimmel gemacht.«

Eine ungewohnte, beinahe distanzierende Stille trat ein. Vargas Llosa erhob sich, trat drei Schritte zurück.

»Meinst du das im Ernst?«, fragte er. »Oder nimmst du mich auf den Arm?«

»Ich meine es vollkommen ernst«, sagte Susana. »Wenn du mit mir zusammen sein willst, musst du dich beschneiden lassen.«

»Aber ich bin achtunddreißig Jahre alt, Susana! Wie soll ich mich in diesem Alter noch beschneiden lassen?«