17,99 €

Mehr erfahren.

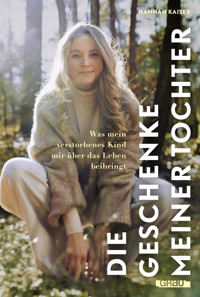

- Herausgeber: Grau

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Innerhalb weniger Tage macht Hannah Kaiser die schönste und die schlimmste menschliche Erfahrung: die Geburt ihrer Tochter - und ihren Tod. Wie überlebt man so etwas?

»So schlimm wie dieser Schmerz gerade ist, so groß muss später auch die Kraft sein, die ich daraus schöpfen kann.« Mit unglaublicher innerer Stärke und emotionaler Weisheit berichtet Hannah von den Wegen ihrer Trauer und der Dankbarkeit für die Liebe, die sie erfahren darf. Ein ermutigender Bericht über den Umgang mit dem Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Hannah Kaiser

Die Geschenke meiner Tochter

Was mein verstorbenes Kind mir über das Leben beibringt

Für Helena

Wenn du dich beim Lesen getriggert fühlst, findest du im Anhang ab Seite 201 ein Notfall-Kit für persönliche Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie Anlaufstellen für professionelle Unterstützung.

Inhalt

Titelei

Vorwort

Der Anfang

Das Ende

Der Tod zu Besuch

Abschiedsfest für unsere Tochter

Der Beginn des Danach

Wenn die Wellen brechen

Der Körper erinnert sich

Wut in mir

Im Dunkeln

Der erste Geburtstag

Erkennen, was wirklich zählt

Langsame Schritte nach vorne

Unsere Beziehung mit dem Tod

Auch Helfer brauchen Hilfe

Da sein, auch ohne Worte

Wenn das Leben der anderen einfach weitergeht

Die Last der Schuldgefühle

Mut zur Akzeptanz

Für immer verbunden

Notfall-Kit für die Betroffenen

Notfall-Kit für das Umfeld

Professionelle Hilfe und Links

Weitere hilfreiche Links

Weitere Literatur

Dank

Impressum

Vorwort

Wie schön, dass du zu meinem Buch gegriffen hast und mich damit durch die schwerste, aber auch bedeutungsvollste Zeit meines Lebens begleitest: die Geburt unserer Tochter, ihren Tod und die zweieinhalb Jahre danach.

Dieses Buch zu schreiben, war ein wichtiger Teil meines Heilungsprozesses. Es war alles andere als leicht. Phasenweise war es sehr belastend, teilweise sogar retraumatisierend. Insgesamt tat es mir aber gut und schenkte mir Kraft. Es gab mir das Gefühl, meine Stimme zurückzugewinnen. Ein Stück weit Selbstermächtigung. Denn obwohl nichts von dem, was passiert ist, sich wirklich in Worten formulieren lässt, ist es trotzdem heilsam, darüber zu sprechen.

Auch für mein Umfeld war dieser Prozess eine Form der Aufarbeitung. Manche meiner Liebsten kommen hier direkt zu Wort, andere indirekt. Unsere vielen Gespräche haben unsere Beziehungen noch weiter vertieft. Und ich bin unendlich dankbar, dass sie diesen Weg mit mir gehen.

In dieses Buch ist mein ganzes Herz, meine ganze Seele geflossen. Während seines Entstehens hatte ich das Gefühl, es nicht nur für, sondern auch mit unserer Tochter zu schreiben. Wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich ein so persönliches, so intimes Buch schreiben und veröffentlichen würde, hätte ich nur den Kopf geschüttelt. „Das würde ich mich nie trauen“, hätte ich gesagt.

Aber so ändern sich die Dinge. Heute versuche ich, immer die mutigere Entscheidung zu treffen. Und die mutigste Entscheidung im letzten Jahr war zweifellos, dieses Buch nicht nur zu schreiben, sondern es auch mit der Welt zu teilen.

Jetzt ist es da. Und du hältst es in Händen. Das ist beängstigend, überwältigend – und wunderschön.

Danke, dass du einen Teil dieser Reise mit mir gehst.

Kapitel 1

Der Anfang

„Glaub mir, das ist der Anfang von etwas ganz Wunderbarem!“ Die Stimme am anderen Ende der Leitung war klar und voller Liebe und Mitgefühl, sodass es mir ein wenig wärmer ums Herz wurde.

Ich stand am Fenster, mein Blick nach draußen gerichtet. Der Himmel war wolkenverhangen, die Landschaft lag ruhig und unergründlich vor mir. Es war komplett windstill, kein Laut war zu hören. Die Stille war beinahe erdrückend, und dennoch trug sie einen gewissen Frieden in sich.

„Dann bis morgen“, hörte ich mich wie aus der Ferne sagen. Unser Gespräch hallte noch in mir nach, während ich mich mit einem Anflug von Erleichterung in den Sessel hinter mir sinken ließ. Das war zwei Wochen nach dem Tod unserer Tochter.

Dreihundertzwei Tage vorher saß ich auf den warmen Fliesen unseres Badezimmers und starrte mit großen Augen auf das Stäbchen in meiner Hand. Natürlich war ich aufgeregt, aber gleichzeitig spürte ich eine seltsame Ruhe, eine tiefe Gewissheit, die mich durchflutete. Wenn der jetzt nicht positiv ist, dann weiß ich auch nicht, dachte ich, fast schon ein wenig amüsiert über diese unerschütterliche Klarheit, die sich in mir breitgemacht hatte.

Ich hatte so viele Jahre meines Lebens damit verbracht, meinen Körper zu verachten, ihn zu kritisieren und zu bekämpfen, hatte ihn behandelt, als wäre er mein Feind. Doch inzwischen war das anders. Mittlerweile hatte ich eine liebevolle Beziehung zu ihm aufgebaut. Ich hatte gelernt, ihm zuzuhören, ihm zu vertrauen und ihn zu achten. Veränderungen nahm ich entsprechend deutlich wahr. Und jetzt fühlte ich mich verändert. Ich fühlte mich … schwanger. Und dann, wie ein leiser, aber sicherer Beweis, tauchte der zweite Strich auf. Zuerst nur ein zarter Schatten, dann immer klarer und deutlicher, bis er schließlich eindeutig vor meinen Augen stand.

„Der ist doch positiv, oder? Das sind doch zwei Striche?“ Ich hielt das Stäbchen vorsichtig in die Luft, als ob ich es selbst noch nicht ganz fassen konnte. Die Fragen waren an Simon gerichtet, aber eigentlich klangen sie mehr wie eine Bestätigung, die ich bei mir selbst suchte. Ich musterte das kleine Plastikstäbchen, diese zwei kleinen Striche standen wie ein gigantischer, unausgesprochener Satz vor mir. Ich konnte es kaum glauben.

Meine Hände waren ruhig, aber mein Herz hüpfte, als wollte es vor Aufregung aus meiner Brust springen. Es war diese Art von Moment, die so surreal und überwältigend ist, dass man gar nicht weiß, wie man sich fühlen soll. Von außen wirkte ich ziemlich gefasst. Aber in mir tobte es. Eine Mischung aus unbändiger Freude, Nervosität und Bewunderung.

Simon nahm das Stäbchen vorsichtig entgegen. Seine Finger berührten meine kurz. Ich konnte es in seinen Augen sehen – er wirkte entspannt, aber ich wusste, dass auch in ihm eine kleine Gefühlsexplosion passierte. Es war fast, als würde er versuchen, die Worte in sich zu ordnen, bevor er anfing zu sprechen.

„Ja, eindeutig“, sagte er leise, mit einem Hauch Ehrfurcht in der Stimme. „Alles andere hätte mich auch gewundert. Ich hab es gespürt“, fügte er mit einem verschwörerischen Grinsen hinzu, als ob er ein Geheimnis mit mir teilte.

„Dann sind wir ja schon zwei“, erwiderte ich, meine Stimme fast ein Flüstern, als ich ihn ansah. In mir mischten sich die Freude und das staunende Begreifen, dass dieses Etwas, das wir gerade in den Händen hielten, unser Leben für immer verändern würde.

War die Schwangerschaft geplant? Ja, absolut! Hatten wir damit gerechnet, dass es beim ersten Versuch klappen würde? Nein, wirklich gar nicht. Wir hatten es ehrlich gesagt einfach nur auf uns zukommen lassen. Schon nach sechs Monaten Beziehung hatten Simon und ich über Kinder und Heiraten gesprochen. Wir konnten es uns beide vorstellen, aber definitiv noch nicht jetzt. Ich war damals zwanzig, Simon drei Jahre älter. Bis zur Hochzeit vergingen acht Jahre und vier weitere, bis ich mich bereit dazu fühlte, es mit dem Kinderkriegen zu probieren.

Und das hatte seinen guten Grund. Ich wollte erst die verstaubten Zimmer meines inneren Hauses öffnen, kennenlernen und aufräumen. Bevor ich Verantwortung für ein Kind übernehmen würde, musste ich erst mal wirklich lernen, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Vor allem wollte ich bestimmte Erfahrungen aus meiner Kindheit nicht unverarbeitet an mein Kind weitergeben.

Als Simon und ich uns über die Uni kennenlernten, begannen wir sehr schnell zusammenzuarbeiten. Ich versuchte, als Moderatorin Fuß zu fassen, Simon und sein Geschäftspartner und Freund Yannik hatten eine kleine Produktionsfirma. Wir nutzten die Synergieeffekte und kreierten gemeinsam Formate, erst fürs Fernsehen, später dann für YouTube. Ich erinnere mich noch genau, als Yannik eines Tages ins Büro kam und meinte: „Lasst uns mal dieses YouTube ausprobieren.“

Ich hatte bis dahin nicht mal die entsprechende App auf meinem Handy und konnte zu dieser Zeit gar nichts damit anfangen. Aber wenn man etwas nicht versteht, dann sollte man es ausprobieren. Das war unsere Devise. Und so starteten wir 2014 mit einem Kochkanal.

Warum kochen? Weil ich gerne esse und sich das halbwegs sicher anfühlte, vor der Kamera nur zu kochen. Mehr von mir zu zeigen, hatte ich mich damals nicht getraut.

Ein Jahr später sah das schon ein bisschen anders aus. Ich wollte das Themenfeld übers Essen hinaus erweitern.

Und damit war der Kanal Klein aber Hannah geboren. Da ich in meiner Jugend eine Essstörung gehabt hatte, wollte ich auch wegen meiner eigenen Geschichte in den Videos mehr über Körperakzeptanz, Selbstwertschätzung und Selbstliebe reden. Es war, als würde ich mit meinem siebzehnjährigen Ich sprechen und damit die große Schwester sein, die ich damals gebraucht hätte. Diese Videos zu machen, hat mir sicher auch ein Stück weit Heilung gebracht. Und wenn nur ein anderer Mensch das sieht und es etwas für ihn verändert, ihm Mut oder Zuversicht gibt, dann ist das schon großartig, dachte ich. Hauptsache, es sahen nicht zu viele Menschen, denn das machte mir Angst.

Die Videos schauten sich dann doch ein paar mehr Menschen an. Weil ich damals noch ein großer people pleaser war, also jemand, der am liebsten allen gefallen möchte, war es für mich gerade am Anfang nicht leicht, mit dem Schwall an Meinungen, die mich in Reaktion auf meinen Kanal hin erreichten, zurechtzukommen. Auch wenn die meisten wirklich liebevoll und wohlwollend waren, wie das eben so ist, fokussiert sich unser Gehirn gerne auf die ein Prozent, die kritisch und hasserfüllt sind.

Der Kanal wurde größer, und 2016 gründeten wir unsere Produktionsfirma und Agentur Klein aber. Bald war ich auf noch mehr Kanälen unterwegs. Es machte großen Spaß, diesen kreativen und vielfältigen Job auszuüben. Ich hatte viele Jahre darauf hingearbeitet, mein eigenes Ding machen zu können und kreativ so frei zu sein.

Aber das wurde überschattet von meinen eigenen Fesseln. Wie so viele andere in dieser Branche war auch ich gefangen in Selbstzweifeln, und ich litt unter einem enormen inneren Druck, der sich noch dadurch vergrößerte, in der Öffentlichkeit zu stehen. Einerseits war da die Freude, meine Stimme nutzen und Themen teilen zu können, die mir wirklich am Herzen lagen. Andererseits war die Angst, nicht gut genug zu sein, ständig an meiner Seite. Die Vorstellung, was fremde Menschen über mich denken könnten, die mich vielleicht zufällig online entdecken, dieser Gedanke ließ regelrecht Panik in mir aufsteigen. Ich fürchtete, abgelehnt, nicht gemocht, nicht (richtig) gesehen zu werden.

Meine Mutter war in ihrer Kindheit und Jugend professionelle Eiskunstläuferin gewesen – Disziplin, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit prägten ihren Alltag. Meine Eltern führten ihre beruflichen Karrieren beide mit großen unternehmerischen Ambitionen. Entsprechend lernte ich schon früh, meinen Selbstwert stark über Leistung zu definieren. Ich begann zu glauben, dass ich nur etwas wert bin, wenn ich ebenfalls Außerordentliches leistete. Nur dass ich nie ausreichend Leistung erbringen konnte, um gut genug zu sein. Das ist ja der Teufelskreis bei negativen Glaubenssätzen.

Und so stürzte ich mich in die Arbeit. Ich war oft in vier Städten innerhalb einer Woche. Hauptsache, unterwegs, Hauptsache, leisten. Niemals stillstehen. Denn dann müsste ich mich mit meinen Gedanken und Problemen auseinandersetzen. Bis mein Körper das irgendwann für mich übernahm. Eines Morgens, ich war Mitte zwanzig, weigerte er sich, aufzustehen. Es ging einfach nicht mehr. Ich war im beginnenden Burn-out.

Das war der Punkt, an dem ich wusste, dass ich wirklich etwas ändern musste und auch wollte. Wenn ich irgendwann ein Kind bekommen möchte, dachte ich, dann nicht in diesem Zustand.

Also begann ich meine erste Coachingausbildung, die vor allem eine tiefe therapeutische Selbsterfahrung war. In den nächsten Jahren entwickelte ich eine liebevolle Verbindung zu meinem inneren Kind und arbeitete die Beziehung zu meinen Eltern auf. Ich hatte vorher schon Therapie gemacht, war bis dahin aber noch nicht an die Wurzel meiner Schwierigkeiten rangekommen. „Wenn man nicht an den Ursprung des Themas geht, dann ist das ein bisschen so, als würde man Sahne auf Scheiße packen“, pflegte meine Ausbilderin immer zu sagen. Den Weg dorthin fand ich über den Körper und über Methoden, die direkt mit dem Unterbewusstsein arbeiteten. Dadurch lernte ich, alte Verletzungen zu heilen, blockierende Glaubenssätze zu lösen und Schicht für Schicht zum Ursprung meiner Probleme vorzudringen – genau dorthin, wo der Schmerz entstanden war.

Im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass die Abnabelung von den Eltern auch ein Trauerprozess ist. Mit vielen Phasen. Wut, Trauer, Schmerz, Akzeptanz, Loslassen. Gleich hier schon mal vorweg: Jeder Trauerprozess ist individuell. Aber eins verbindet uns alle – wir begegnen immer wieder einem im Laufe unseres Lebens. Dafür muss niemand gestorben sein. Wenn wir zum Beispiel durch eine Trennung gehen oder ein neues berufliches Kapitel aufschlagen, wir unseren alten Job und damit einen Teil unseres alten Lebens zurücklassen, dann sind das ebenfalls Trauerprozesse. Mal sind es ganz kleine, die wir vielleicht gar nicht als solche wahrnehmen. Und mal sind es ganz große, lebenserschütternde Trauerprozesse wie der, über den ich hier erzählen werde.

Mit dem Heilen von alten inneren Verletzungen machte ich zum ersten Mal die Erfahrung, wie schön und frei sich das Leben anfühlen kann. Auch die Beziehung zu Simon, den ich inzwischen geheiratet hatte, profitierte sehr davon. In den ersten Jahren war sie von vielen unaufgearbeiteten Konflikten geprägt gewesen. Je mehr wir beide lernten, Verantwortung für unsere Gefühle und Schwierigkeiten zu übernehmen, desto schöner wurde auch die Partnerschaft.

Über die Jahre machte ich verschiedene Aus- und Weiterbildungen und sammelte immer mehr Werkzeuge, die mir selbst halfen, die ich aber auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten einsetzen konnte. So entstand schließlich 2020 meine eigene Coachingpraxis.

Mit Anfang dreißig fühlte ich mich dann bereit für ein Kind. Moment mal, nein, das ist Quatsch. „Ach, wirklich bereit fühlt man sich nie“, meinte eine Freundin mal zu mir. Und ich glaube, das geht den meisten Eltern so. Aber ich fühlte mich endlich stabil, hatte mich selbst kennengelernt und eine gute Beziehung zu mir aufgebaut. Bereiter wird’s nicht, dachte ich.

Und zack war ich schwanger. Die Info brauchte ein paar Wochen, um wirklich zu mir durchzudringen. Wobei, seien wir mal ehrlich, das Wunder, ein neues Leben zu erschaffen, kann man eh niemals vom Kopf her begreifen. Es ist einfach ein Geschenk, das erleben zu dürfen.

Ich wusste, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass es direkt klappt, und ich war mir auch bewusst, dass es eine fünfzehnprozentige Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt gibt. Gerade in den ersten drei Monaten. Einige erzählen ihrem Umfeld deshalb in dieser Zeit ja noch nichts. Simon und ich sprachen darüber, waren uns aber einig, dass wir unseren engsten Freunden direkt davon erzählen wollten. Denn bei einer Fehlgeburt hätten wir die Schulter unserer Freunde zum Anlehnen gewollt. Wenn sie dann erst davon erfahren hätten, hätten sie erst einmal realisieren müssen, dass ich schwanger gewesen war, und die Zeit, sich mit uns zu freuen, hätte es nicht gegeben. Wir wollten, dass sie uns durch die schönen und die weniger schönen Zeiten begleiten.

Was die Öffentlichkeit anging, hielt ich mich bewusst lange bedeckt. Am liebsten hätte ich es gar nicht geteilt. Ich teile sowieso nur sehr ausgewählte Dinge aus meinem Leben, weil ich meine Privatsphäre schätze und weil ich das Leben vor allem durch meine Augen und nicht durch eine Kameralinse erleben möchte. Für manche Menschen ist die Kamera ja so natürlich wie ihr verlängerter Arm, das finde ich faszinierend, aber das ist nichts für mich.

Erst am Ende des siebten Monats erzählte ich von meiner Schwangerschaft auf all meinen Kanälen, weil sich der Bauch nicht mehr verbergen ließ. Warum so spät? Zum einen, weil es schön war, so etwas Intimes und Privates für uns zu haben und zu zelebrieren, aber zum anderen auch deshalb, weil ich wusste, dass in einer Schwangerschaft Dinge passieren können, die ich dann nicht öffentlich hätte erklären wollen. Doch das Leben hatte andere Pläne für mich.

Die ersten drei Monate der Schwangerschaft waren turbulent. Viele Emotionen. Große, große Freude, Angst, etwas falsch zu machen, und Aufregung, wegen all der Verantwortung und all dem, was geschehen könnte. Das ein oder andere Mal saß ich heulend mit meinen Freundinnen oder meiner Schwester Julia zusammen, die mich ganz liebevoll beruhigten und einfach an meiner Seite waren. Aber vor allem war mir sehr schlecht – und zwar durchgehend. Von Woche sechs bis Woche zwölf konnte ich kaum Videos drehen, denn wegen meines Kreislaufs vermochte ich nicht lange zu stehen. Mal halfen Meditationen und mal gar nicht. Ich hoffte einfach inständig, dass die Übelkeit bald verfliegen würde. Und tatsächlich, nach vier Monaten war sie schlagartig weg.

Vorher fühlte ich mich, als wäre ich über mehrere Wochen auf einem Segelschiff auf hoher See in viel zu hohen Wellengang geraten. Entsprechend war ich ziemlich seekrank. Aber dann, irgendwann, wurde ich vom Meer wieder ausgespuckt und landete an einem idyllischen Strand. Ich musste erst mal klarkommen. Aber der Ausblick, den ich von dem Strand aus hatte, war wunderschön. Ich nannte dieses Erlebnis auch gerne meinen Schwangerschaftscocktail. Ich war voller Liebe, und alles war nur herrlich. Natürlich nicht durchgehend, aber abgesehen von ein paar kleinen Wehwehchen konnte ich die Schwangerschaft von da an wirklich sehr genießen. Ich fühlte mich so leicht und unbeschwert. Natürlich waren da auch mal ganz normale Ängste, aber die meiste Zeit fühlte ich ein tiefes Vertrauen, dass schon alles gut werden wird.

In meinem Körper wuchs ein Mensch heran. Dieses Wunder nicht nur sehen, sondern auch fühlen zu dürfen, war unvorstellbar. Von Woche zu Woche und Monat zu Monat wurde die Verbindung zu unserer Tochter stärker. Wir waren eins, und doch war sie ein eigener kleiner Mensch. Ich sprach ganz viel mit ihr, sang für sie, tanzte mit ihr und war manchmal ein bisschen genervt von dem ganzen Gestrampel. Wir teilten uns ein Zuhause, meinen Körper. Der jetzt nicht mehr länger meiner war, sondern vor allem für unsere Tochter da war. Ich fühlte mich stark und weiblich und unerschütterlich in diesem Körper, den ich so lange verachtet hatte und der jetzt dieses Erstaunliche vollbrachte.

Auch Simons Verbindung mit unserer Tochter wurde immer intensiver. Viele Abende saßen wir zusammen auf der Couch, in Decken eingekuschelt. Simon schob mein Shirt ein wenig hoch und streichelte sanft über meinen nackten Bauch. „Es war einmal eine kleine Haselmaus …“, begann er dann, mit derselben beruhigenden Stimme, die ich schon Hunderte Male gehört hatte, während er nur zu ihr sprach. Und dann – dieses kleine, unübersehbare Strampeln. Sie erkannte ihn sofort, als hätte sie auf den Klang seiner Stimme gewartet. Ich sah Simon an, ein riesiges Grinsen zog sich über sein Gesicht, und in seinem Blick lag so viel Liebe. Sie reagierte auf ihn, auf seine Nähe, auf seine Stimme. Sie wusste, wer er war. Wir hatten das Gefühl, dass wir jetzt, mehr denn je, wirklich ein Team waren. Wir wurden eine richtige kleine Familie.

Einmal im Jahr hatte ich ein festes Date, ein Seminar mit einer Gruppe von sehr wundervollen Frauen jeden Alters und aus den unterschiedlichsten Bereichen. Es waren vertraute und fremde Gesichter darunter. Aber es war immer sofort sehr innig, denn wir kamen zusammen, um die Weiblichkeit zu zelebrieren, mit verschiedenen Ritualen und (manchmal nackt) ums Feuer tanzend. Auch hochschwanger nahm ich teil, und das war eine ganz besondere Erfahrung für mich. Am zweiten Abend meinte die Seminarleiterin: „Kommt mal mit nach draußen, ich hab eine Überraschung.“

Im Garten angekommen, zog sie bunte Tätowierstifte und Klebetattoos aus ihrer Tasche. „Zeit für ein bisschen Kunst“, sagte sie mit einem schelmischen Lächeln. Begeistert stürzten wir uns darauf. Besonders berührend war es für mich, als mein Babybauch Teil dieses Rituals wurde. Während die anderen Frauen mir ihre Kunstwerke auf die Haut malten, dachte ich darüber nach, wie sehr ich mich in dieser Schwangerschaft nicht nur mit meinem Körper, sondern auch mit der Welt und den Frauen um mich herum verbunden fühlte: stark, weich, verletzlich und gleichzeitig so frei.

Das Seminar war übrigens ein Tantraseminar. Dabei geht es, anders als viele wahrscheinlich denken, hauptrangig nicht um Sex. Das ursprüngliche Tantra ist vielmehr eine Lebensphilosophie, eine Haltung dem Leben gegenüber, die ich als sehr kraftvoll empfinde. Es geht darum, ganz klar Ja zu allem, was das Leben einem gibt, zu sagen. Es ist leicht, Ja zu sagen, wenn es einem schöne Momente schenkt. Viel herausfordernder ist es, Ja zum Schmerz zu sagen, ihn nicht abzulehnen, sondern ihn als Teil des Lebens zu akzeptieren. Doch genau darin liegt die Essenz: Alles gehört dazu. Licht und Schatten, Freude und Schmerz – sie sind untrennbar miteinander verbunden. Und genauso fühlte es sich auch mit der Geburt an, die nun immer näher rückte.

Es war etwas, das mich schon viele Jahre lang beschäftigt hatte. Vor einigen Jahren, noch vor meiner Coachingausbildung, hatte ich mal einen Videodreh mit einer Hebamme. Einen Tag lang durfte ich sie im Krankenhaus begleiten und live bei einem Kaiserschnitt dabei sein. Am Schluss des Videos sagte ich: „Mal schauen, ob ich mich so was wie eine Geburt jemals trauen wollen würde.“ Ich hatte Angst, große Angst. Denn das Thema Geburt war für mich immer sehr negativ konnotiert gewesen. Für meine Mama waren sowohl meine Geburt als auch die meiner Schwester sehr traumatisierend. Die seltenen Male, die sie darüber sprach, waren mit großer Angst, Anspannung und Ablehnung verbunden. Später lernte ich, dass ich dadurch ein transgenerationales Trauma mitbekommen hatte. Erzählungen von Freundinnen sowie Filme und Serien bestätigten mir dieses Bild nur noch mehr. Vielleicht war es nicht immer traumatisierend, aber es könnte definitiv niemals ein schönes Erlebnis sein. Dessen war ich mir damals sicher.

Doch kurz nach dem Dreh mit der Hebamme bekam eine gute Freundin ihr zweites Kind, und das änderte meine Sichtweise auf einen Schlag. Die Geburt war zwei Tage her, und ich durfte kurz vorbeikommen, um sie und ihren Sohn zu sehen.

„Und … wie war‘s?“, fragte ich aufgeregt.

Ihre Augen fingen an zu glitzern. „Es war … so kraftvoll … und so schön“, meinte sie nur.

„Hattest du keine Schmerzen?“

„Doch, doch, ich hatte Schmerzen, aber es war, als würde ich die Wellen reiten und eins mit ihnen sein.“

Ich war wirklich perplex. So eine Erzählung hatte ich noch nie zuvor gehört. Eine Geburt musste nicht immer traumatisch sein, okay, das war mir klar. Aber dass eine Geburt als etwas so Schönes empfunden werden konnte, war mir neu.

Sie wirkte so friedlich, so stark und so weich zugleich, und ich glaubte ihr jedes Wort. Die Erfahrung war magisch für sie gewesen.

„Und was hast du diesmal anders gemacht als bei der ersten Geburt?“, fragte ich weiter.

„Loslassen, ich habe losgelassen“, war ihre Antwort.

Ich war fasziniert und begann ein wenig zu recherchieren. Immer wieder fiel in Gesprächen mit Freundinnen der Begriff „Hypnobirthing“, eine Art Trancetechnik, die helfen kann, die Geburt bewusster und schmerzfreier zu erleben. Einige meiner Freundinnen hatten eine negative erste Geburtserfahrung gemacht und hatten sich dann beim zweiten Mal mit Hypnobirthing oder ähnlichen Techniken vorbereitet. Und sie alle hatten nach der zweiten Geburt das gleiche Glitzern in den Augen.

Für mich war das nicht überraschend. Ich hatte schon viele Jahre mit unterschiedlichen Trancetechniken gearbeitet und wusste, wie viel das bringen kann. Auch meine Freundinnen meinten: „Also, wenn du das nicht machst, dann weiß ich auch nicht. Das passt einfach zu dir.“

Beim Hypnobirthing geht es vor allem darum, ein Vertrauen zu seinem Körper, seinem Kind und den Umständen aufzubauen, sodass man angstfreier in die Geburt gehen kann. Denn wenn wir Angst haben, verkrampfen wir. Das kann den Geburtsprozess verlangsamen und zu größeren Schmerzen führen. Und wenn man in diesem Zustand ist, kann das wiederum neue Angst erzeugen und eine Abwärtsspirale kreieren. Über Entspannungsmeditationen, Visualisierung und bestimmte Atemtechniken soll man dem entgegenwirken. Ich entschied mich dafür, sowohl einen Geburtsvorbereitungskurs mit Hypnobirthing zu besuchen als auch am Onlinekurs Die friedliche Geburt teilzunehmen.

Ab dem sechsten Monat machte ich täglich ein bis zwei Stunden die empfohlenen Atem- und Meditationsübungen. Und je näher der Geburtstermin rückte, desto friedlicher fühlte ich mich. Ich hatte zwar noch immer großen Respekt vor der Geburt, aber ich freute mich auch sehr darauf, diese Erfahrung erleben zu dürfen, meine Tochter dann nicht mehr nur in meinem Bauch zu spüren, sondern auch in meinen Armen halten zu können. Ich hatte ein tiefes Vertrauen in meinen Körper und in das Leben, darin, dass, egal wie es kommt, alles gut werden würde.

Die Übungen brachten mir große Freude, weil ich mich jedes Mal ganz bewusst mit meiner Tochter verband und sie dabei besonders intensiv fühlte. Die Vorfreude auf die Geburt und alles, was danach kommen würde, wurde von Tag zu Tag größer.

„Alles, was wir hier tun, unterstützt den natürlichen Prozess, den wir unter der Geburt durchleben“, meinte unsere Kursleiterin. „Wenn wir uns unter der Geburt richtig sicher fühlen, dann produziert der Körper Hormone wie Oxytocin etc. Die wiederum sorgen im Optimalfall dafür, dass wir in einen natürlichen Trancezustand kommen und den Schmerz weniger intensiv empfinden.“

„Also eigentlich versuchen wir uns mit dem Hypnobirthing nur in einen Zustand zu versetzen, in dem wir natürlicherweise unter der Geburt sein sollten?“, fragte die junge Frau neben mir.

„Ja, im Optimalfall“, erwiderte die Kursleiterin. „Um in diesen Zustand zu kommen, brauchen wir es eher dunkel und ruhig und nicht grell und hell und gegebenenfalls auch laut, wie wir es in Krankenhäusern haben. Wir werden gemeinsam üben, wie ihr euch zurückziehen und den ganzen Trubel im Außen ausblenden könnt. Wie die Geburt dann wird, ist völlig offen, aber mein Wunsch ist, dass ihr mit einem guten Gefühl in diese Erfahrung hineingeht.“

In ihrem Onlinekurs Die friedliche Geburt spricht die Hypnosetherapeutin Kristin Graf von einem „Geburtsberg“. Wir wissen nicht, wie er aussieht, an welchen Kreuzungen wir abbiegen werden, wie das Wetter sein wird oder wie steinig und schwer die einzelnen Etappen. Aber wir haben einen Wanderrucksack, gutes Schuhwerk und eine warme Jacke, also Atemtechniken, Hypnoseübungen etc. Mithin alles, was uns dabei unterstützen kann, die Spitze des Berges zu erklimmen.

Wir wissen, dass wir sie irgendwann erreichen werden. Aber wie genau und in welcher Form – das weiß keiner vorher. Und das ist ja auch die Magie des Lebens. Wenn wir uns von dem Versuch, immer alles kontrollieren zu wollen, verabschieden und uns dem, was kommt, hingeben, kann man das Leben auch wirklich erleben. Mit all seinen Facetten.

„Egal was kommt, ich nehme es an.“ Mit dieser Einstellung ging ich in die Geburt. Was ich mir zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht vorstellen konnte, war, wie sehr das Leben mich auf eine unerwartete Probe stellen würde.

Dann war es so weit. Die ersten Geburtswellen gingen los. („Wellen“ klingt sehr viel schöner als Wehen, und da diese tatsächlich in Wellen kommen, finde ich die Bezeichnung auch sehr passend.) Und ich fühlte mich bereit. Erst waren sie noch leicht, dann wurden die Wellen immer intensiver. Und je intensiver sie wurden, desto mehr gab ich mich ganz hinein. Es war, als würde ich eine Wand durchbrechen und mich komplett mitreißen lassen. Irgendwann merkte ich, wie ein bestätigendes „Ja“ zu jeder Welle aus meinem Mund kam.

Ich vertraute meinem Körper zu hundert Prozent, dass er genau wusste, was zu tun war. Dabei fühlte ich mich klar und anwesend, und doch war ich ganz weit weg und beobachtete die Szene von außen, nahm einfach nur wahr, schmunzelte über den ein oder anderen Moment und war unfassbar beeindruckt von dem, was mein Körper da vollbrachte. Und jede Welle brachte uns unsere Tochter ein Stück näher in unsere Arme. War es schmerzfrei? Auf gar keinen Fall, aber ich hatte den Schmerz als etwas Positives für mich konnotiert, etwas, das mir half, meine Tochter auf die Welt zu bringen. In den Schmerzen lag eine solch unbändige Kraft. Sie waren intensiv, aber nicht negativ. Sie zeigten mir: So stark wie jede Welle war, so stark war auch mein Körper. Ich gab die Zügel komplett ab und ließ mich von meinem Körper durch diesen wilden, kraftvollen und intensiven Tanz führen. Wahnsinn, wie mächtig wir Frauen sind und was unsere Körper vollbringen und aushalten können, dachte ich. Im Nachhinein fühlte ich eine solche Dankbarkeit, Wertschätzung und Demut gegenüber meinem Körper. Ich sah ihn, auch wenn es kitschig klingen mag, als heiligen Tempel vor mir – und ich verneigte mich gedanklich tief vor ihm. Er vollbrachte nichts Geringeres als ein Wunder. Wie verrückt, dachte ich, dass wir uns diese Wunder meist nicht zutrauen und uns oft von den eigenen Ängsten übermannen lassen. Dabei ist doch alles, was wir brauchen, bereits da.

Acht Stunden später war sie auch schon geboren, und dann lag sie da … in unseren Armen, und es war einfach unbeschreiblich. Unbeschreiblich atemberaubend, aufregend und friedlich zugleich. Einfach überwältigend. Das größte Geschenk und der großartigste Moment in unserem Leben. Der Moment, in dem Simon und ich realisierten: Wir sind jetzt Eltern, und wir würden unser Leben für dieses kleine Geschöpf geben, das wir unsere Tochter nennen dürfen.